矮人 祭典 都 是 向 哪 一個 方向 的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列必買單品、推薦清單和精選懶人包

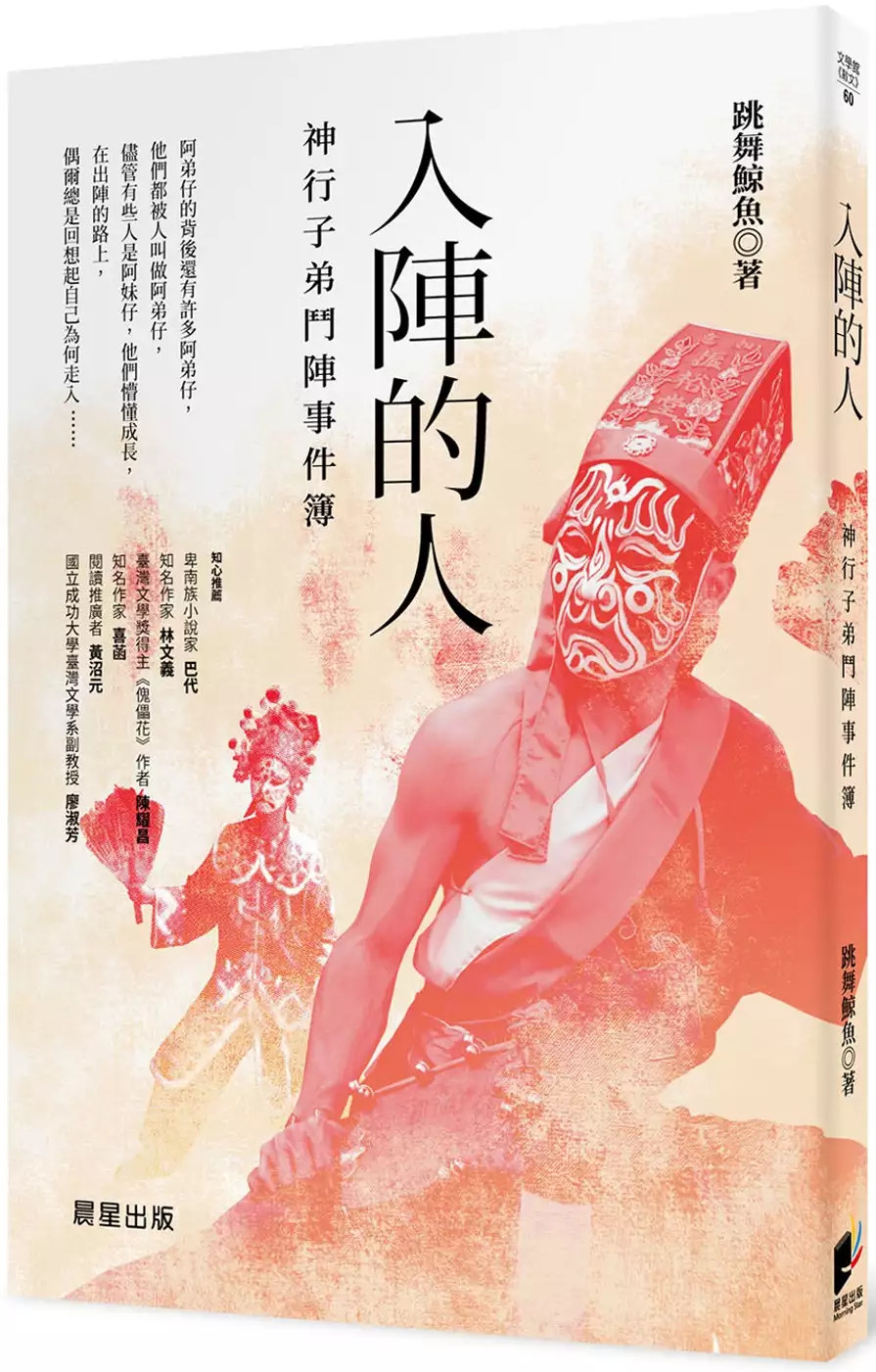

矮人 祭典 都 是 向 哪 一個 方向 的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦跳舞鯨魚寫的 入陣的人:神行子弟鬥陣事件簿 可以從中找到所需的評價。

國立中興大學 台灣文學與跨國文化研究所 高嘉勵所指導 蘇倖儀的 國家體制下的原住民族主體意識建構─以《蘭嶼觀點》、《我家門前有大河》、《原運─破除吳鳳神話》為例 (2013),提出矮人 祭典 都 是 向 哪 一個 方向 關鍵因素是什麼,來自於原住民、主體意識、國家機器、汙名化、紀錄片。

入陣的人:神行子弟鬥陣事件簿

為了解決矮人 祭典 都 是 向 哪 一個 方向 的問題,作者跳舞鯨魚 這樣論述:

陣頭的由來,終至成為傳說。 遷徙從未結束,新住民持續到來。街頭,正是移民一開始聚集的地方,街頭文化則展現移民的酸甜苦辣生活。 在臺灣,天子乞丐陣點出了羅漢腳的問題,羅漢腳離了民變融入喪葬牽亡陣和路祭除煞,隨著時間流轉,其他陣頭在歷史主流文化演變下,增添了更多元素。歌仔戲也誕生於陣頭,源於街頭的彈唱文化;而家將的由來已久,始終有街頭色彩,更保存了儺的歷史,呈現街頭文化的社會問題與次文化議題,是能走入廟堂的藝術,也是最原始的娛樂。 在世界上每個地方,都有一種歌舞形式般的娛樂,可能是表演,是遊行,是祭典,是宗教活動,是慶祝儀式等等,仍然在街頭敘述著過去先民與

傳承現代的故事。 全書以自身的成長背景為源頭,從臺灣在地歷史取得養分,繼而關懷舊庄頭的陣頭文化與生活情感,點出臺灣主要陣頭種類與其影響,反思陣頭背後文化淵源與故事,藉由文字儺舞出儀式,以南島文化中的矮人、女人島和精靈等傳說譬喻,以華文古老經典闡釋陣頭文化的淵源與發展,描述入陣的「阿弟仔」是入神還是化獸,呈現人欲化獸成神般的生物本能、心理與思想。 本書特色 1.《入陣的人》回放過去,展現歷史的新舊衝擊,省思未來的可能性。全書以先民遷徙活動為探討,環境、路線、人和神彼此緊緊相依,究竟為何遷徙,在遷徙中又有哪些轉變,以及如何在異地紮根。散文書寫臺灣南部的山,山終究與海有所關聯,如同府城

與羅漢門的發展,下淡水溪南北兩岸的生活連結。陣頭是一個村莊最基本的武裝,也是一個聚落的開始,在原本無陣的異鄉,組織了陣頭,經過歷史因素,在猶能出陣走向無法出陣間,離開的、遠去的與尚存的,人和史迷惘中尋求方向。 2.提供南台灣平埔族行腳傳說,做為文學小旅行散步地圖參考。

國家體制下的原住民族主體意識建構─以《蘭嶼觀點》、《我家門前有大河》、《原運─破除吳鳳神話》為例

為了解決矮人 祭典 都 是 向 哪 一個 方向 的問題,作者蘇倖儀 這樣論述:

八○年代臺灣原住民運動蓬勃發展,帶動了原住民族自覺思潮,並促使諸多原住民族的問題浮上檯面,再加上國際原住民人權風潮的興起,越來越多的原住民開始思索部落文化該何去何從。在以漢人為主的國家體制下,他們長年來受到壓迫與漠視,隨著社會思潮的興起,原住民族逐步建構自我族群的主體意識,透過各發聲管道,開始了一連串的原住民運動,試圖解決長期不對等權力關係下所衍伸的問題,並努力突破既有的族群格局與地位。在這樣社會氛圍下,再加上攝影培訓班的普及與攝影器材的便利性,原住民相關議題的紀錄片因而蓬勃發展。本論文將以《蘭嶼觀點》、《我家門前有大河》、《原運—破除吳鳳神話》這三個跨越九○年代到二○一三年、由不同身分導

演所拍攝的紀錄片文本,探討鏡頭下原住民族如何努力衝撞國家體制,洗清遭汙名化的身分以及建構族群的主體認同。 第一部分將從蘭嶼的觀光、醫療、核廢料與文化教育議題切入,了解九○年代原住民族和國家之間的權力關係以及原住民族如何透過初步的動員為自己爭權賦能。第二部分則從三鶯部落的土地居住權爭議,探討九○年代到二○○○年,原住民族自我意識建構過程及發聲方式的轉變以及政府如何憑藉公權力及法律,以國家機器的力量操控著原住民族,使其在文化、經濟、甚至政治地位上都居於弱勢。第三部分將從吳鳳神話的創造、盛行以及戳破,分析神話背後所蘊含的意義及探討原住民族如何激發內在的自我覺醒、洗清族群被汙名化的脈絡。原民運動發起

近三十年後,導演回顧這一事件的完整脈絡,成功洗刷曹族的罪名,也展現了原住民族建構主體性的的決心與信心。 生活在這片土地上,國家與原住民族應該是共存共榮,互為主體,在臺灣社會邁向多元化及更具國際觀的展望下,我們應該正視歷史的傷口,絕非漠視它的存在。而這三部紀錄片提供了一種新的觀看及思考方式,影像播放的同時,導演進行了一場溫和的原住民運動方式,期許透過影音媒介的力量,創造原住民族與國家之間的新夥伴關係。