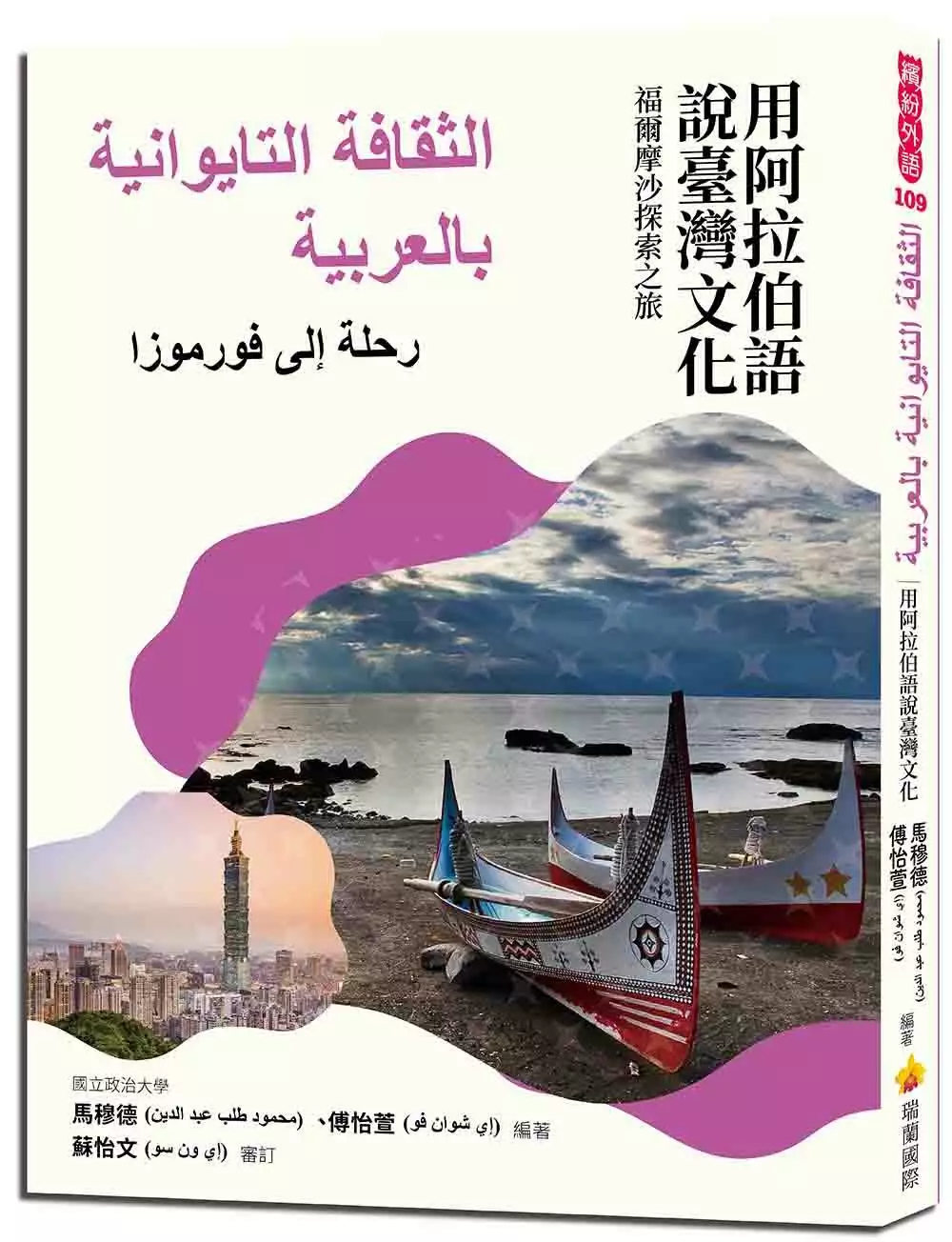

世界三大民俗慶典的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦馬穆德(محمودطلبعبدالدين),傅怡萱(إيشوانفو)寫的 用阿拉伯語說臺灣文化:福爾摩沙探索之旅 الثقافة التايوانية بالعربية: رحلة إلى فورموزا 和林承緯,呂江銘的 天地一紙:李清榮的糊紙藝術都 可以從中找到所需的評價。

另外網站狂欢的季节,感官的挑战,盐水蜂炮不夜城! - 游程规划 - 台旅會也說明:「盐水蜂炮」名列世界三大民俗庆典,是元宵节轰动全台的重要观光民俗活动。每年吸引观光客人数,数以万计,和「平溪天灯」有「北天灯,南蜂炮」之 ...

這兩本書分別來自瑞蘭國際 和台北市政府文化局所出版 。

佛光大學 公共事務學系 柳金財所指導 黃子堯的 從宗教文化看地方宮廟信仰的發展–以孝威村艮安宮為例 (2021),提出世界三大民俗慶典關鍵因素是什麼,來自於宗教文化、地方信仰、文化資本、宮廟管理、艮安宮。

而第二篇論文世新大學 傳播研究所(含博士學位學程) 陳清河所指導 吳瑋的 民俗媒介化:傳統傳承、改寫與再建構研究——基於蟳埔女「簪花圍」的田野考察 (2021),提出因為有 媒介化理論、傳播建構主義、民俗、數位傳統、簪花圍的重點而找出了 世界三大民俗慶典的解答。

最後網站百年來最不蜂狂!鹽水蜂炮今登場首度不遶境、火力剩1/7則補充:「鹽水蜂炮」名列世界三大民俗慶典,以往自元宵節前夕舉行啟炮儀式後,神轎開始遶境全鹽水,所到之處砲聲隆隆,200座炮城則轟出千萬發蜂炮,連炸兩天 ...

用阿拉伯語說臺灣文化:福爾摩沙探索之旅 الثقافة التايوانية بالعربية: رحلة إلى فورموزا

為了解決世界三大民俗慶典 的問題,作者馬穆德(محمودطلبعبدالدين),傅怡萱(إيشوانفو) 這樣論述:

★國立政治大學外國語文學院「教育部高教深耕計畫」,展開國際交流的里程碑! 《用阿拉伯語說臺灣文化》緣起 我們發現太多外國師生來臺後都想繼續留下來,不然就是臨別依依不捨,日後總找機會續前緣,再度來臺,甚至呼朋引伴,攜家帶眷,樂不思蜀。當然,有些人學習有成,可直接閱讀中文;但也有些人仍需依靠其母語,才能明白內容。為了讓更多人認識寶島、了解臺灣,雙語的《用阿拉伯語說臺灣文化》便提供了對大中華區文化,尤其是臺灣文化有興趣的愛好者諸多素材,其中內容深入淺出,易懂、易吸收,內文亦能博君一粲。 ★福爾摩沙──臺灣,值得您深入探索的奇妙國度! 《用阿拉伯語說臺灣文化:福爾摩沙探索

之旅》共有5章,分別以「自然與人文」、「宗教、文化與民俗傳統」、「藝術與日常生活」、「飲食與文化」、「衛生醫療與觀光」等不同角度介紹臺灣,內容皆是臺灣人熟悉的日常。5章內容如下: 1. الطبيعة والإنسان 自然與人文 2. الدين والثقافة والعادات والتقاليد 宗教、文化與民俗傳統 3. الفن والحياة 藝術與日常生活 4. الطعام والشراب 飲食與文化 5. الطعام والشراب 衛生醫療與觀光 本書每單元內容多元且豐富詳實,採阿拉伯文為主、中文為輔的形式引領您及阿拉伯語國家的友人

深入認識臺灣文化。每單元詳盡主題如下: 1. الطبيعة والإنسان 自然與人文|臺灣概況、歷史與政治 •本單元先帶領您認識臺灣概況,這塊土地先後有許多民族造訪,因此有許多美麗的名稱,讓我們一起探討「臺灣」名稱的由來。 •接下來更近一步認識臺灣的地理位置、自然環境和氣候,了解臺灣的人民、語言及教育。 •最後,讓我們從另一個角度切入,學習臺灣的歷史更迭及政治體系的發展進程。 2. الدين والثقافة والعادات والتقاليد 宗教、文化與民俗傳統|宗教信仰與寺廟、文化習俗與傳統 •本單元將引領您認識臺灣宗教信仰與寺廟,臺灣的法律保障

人民有宗教信仰自由,因此有十分豐富的宗教文化,這些信仰都在臺灣人民的日常生活中佔有一席之地。 •除了宗教活動之外,臺灣也有許多自古以來的文化習俗與傳統,舉凡婚嫁禮俗、懷孕生產禮俗、喪禮禮俗、文化禁忌、農民曆、十二生肖及各項傳統節慶,都有各自的來由,值得一起認識。 3. الفن والحياة 藝術與日常生活|民俗歌謠、傳統戲曲、傳統服飾、樂活運動、夜市文化、兩輪王國、悠遊卡、24小時便利商店、統一發票 •本單元要邀請您來欣賞臺灣的藝術發展,從歌謠、戲曲及傳統服飾,這些文化不僅在該年代各自蔚為風潮,更隨著時代潮流有所演變。 •接著介紹臺灣的公園樂活休閒、民眾為之沸騰的棒球以

及結合中華文化的氣功。 •還有臺灣令人眼花撩亂的夜市生活更是不容錯過! •最後,想貼近臺灣快速便捷的生活型態,摩托車、捷運、24小時便利商店一定要體驗! 4. الطعام والشراب 飲食與文化|餐桌禮儀、辦桌文化、飲食禁忌、年節飲食、麵食與點心、豆漿與豆腐、飲茶文化、臺灣小吃、水果王國 •本單元要帶著您體驗臺灣的飲食及文化。「呷飽未?」是臺灣常見的打招呼方式,親切的問候不僅充滿著濃濃的人情味,也反映出人們對於飲食的重視和寄望。 •另外也從臺灣飲食所使用的餐具及餐桌禮儀介紹來了解臺灣。例如筷子及圓桌,突顯了臺灣人熱情好客的辦桌文化。 •本單元並概述臺灣常見的飲

食觀,如飲食禁忌與養生之道等。 •還有臺灣人每逢重大節慶時,又會吃哪些食物來慶祝這節慶呢?一起來一一認識這些飲食背後的含義吧! •此外,臺灣有各式各樣的麵食,舉凡牛肉麵、小籠包、蔥油餅等,每一樣都是深受大家喜愛的麵食點心,而豆製品及茶,更是臺灣人生活中不可或缺的飲食! •最後,來份水果當作餐後點心吧!臺灣一年四季盛產各種美味水果,甜蜜的滋味令人難以忘懷,更是外國旅客來臺不可錯過的美食體驗! 5. الطعام والشراب 衛生醫療與觀光|衛生醫療、觀光 •本單元將簡述臺灣的醫療服務及聞名於世的醫療技術。臺灣的衛生醫療以優秀的醫護人員及先進的醫療設備享譽國際,吸引各國

人士來臺接受完善的醫療照顧。除此之外如針灸、刮痧、拔罐等,也是臺灣常見的中醫療方。 •臺灣的觀光資源豐富,每到各大節慶都有熱鬧的慶祝活動,如元宵燈會、端午龍舟、媽祖遶境、原住民慶典等,不僅有這些精彩的人文活動可以參與,臺灣的國家公園及自然環境更是值得一再探訪!來到臺灣不但能享受優美的地理環境,更能感受臺灣人溫暖真誠的人情味! 《用阿拉伯語說臺灣文化:福爾摩沙探索之旅》不僅是阿拉伯語學習書,更是讓阿拉伯語國家人們能夠了解臺灣國情和文化,進而擴展臺灣在世界能見度的一本文化導覽書。希望阿拉伯語的學習不再侷限於單向了解及投入阿拉伯語國家生活情境,而是反向讓阿拉伯語國家人們認識並體驗臺灣國情、

民情及文化的學習書。 本書特色 ‧最道地的阿拉伯語導覽解說 ‧最詳盡的臺灣文化認識 ‧最貼近臺灣人的日常生活 ‧建立臺灣與阿拉伯語國家交流最實用的文化專書

世界三大民俗慶典進入發燒排行的影片

太宰府天滿宮是祭祀被稱為日本學問之神的官原道真日本全國1萬2千座天滿宮的總寺院,地位相當於中國的孔廟,是福岡著名的觀光名勝,每年有超過700萬人到此參拜。菅原道真(845年~903年)在學問有卓越的成就使得人們把他當作掌管學問的神明崇敬,在福岡不只有許多人在此祈禱學業順利、金榜題名、工作錄取考試及升遷考試順利,這裡也是日本傳統習俗,如初詣、節分、七五三時等香客相繼拜訪,相當有人氣的神社。建築樣式華麗的正殿(重要文化遺產)是日本天正19年(1591年)由小早川隆景重建,充分的表現出日本桃山時期華麗豪放建築樣式的特徵。志賀社太宰府天滿皇宮、北野天滿宮及防府天滿宮合稱為「三天神」。太宰府天滿宮亦是賞梅的名勝,以留有傳說的飛梅為代表,宮裏遍植大約6,000株的梅樹。重要文化遺產、香味風景百選、新日本樣式百選。菅原道真於845年誕生在被稱為文章博士的文學世家,當時正當是提倡學問的嵯峨天皇時期。菅原道真5歲時就會吟詠和歌,之後也展現了驚異的文學天分,被周圍的人稱為神童。據說在被任命為地方官「讚岐守」的時候,因受到當地居民的信任和愛戴,而得到當代天皇宇多天皇的寵信。但是就猶如世間的常態,嫉妒的人也非常多,在醍醐天皇繼位後,於901年當時擁有很大勢力的藤原家和公卿們陰謀使他降職為筑前國大宰府的權帥,終於在903年去世。正將遺體送往京都時,在離大宰府不遠的地方拉牛車的牛很突然的停止不動。人們便認為這是因為菅原道真不想離開此地,於是尊重他的遺志,就地築墓,於905年在此地建廟。菅原道真死後,京都就瀰漫著被稱為「道真的作祟」的不吉利事情,如疾病和異常氣象等天災不斷。為了鎮壓菅原道真的作祟於是在919年在墳墓上興建了一座祠廟,這就是太宰府天滿宮的起源。說到菅原道真就會連想到梅花。雖然有梅枝餅這樣的名產,但是菅原道真和梅花的關係深遠。一代文豪的菅原道真和梅花結下不解之緣,可能是因為其透過文學長期接觸中國文化,而中國的國花是梅花的關係。當菅原道真必須要和種在家裏的梅花道別時菅原道真所作的和歌非常有名。「梅花啊,當春風吹起時,請把花香味兒送來給我。即使主人不在也不要忘了春天喔」(梅よ春風が吹いたら、いい匂いを送っておくれ。主がいなくても春を忘れないよう)。此和歌表現出深沉的哀傷,由此可知菅原道如何的深愛著梅花。梅花更是悲傷過度、太思念著菅原道真,因而一夜之內從京都飛奔到太宰府來。這就是有名的飛梅傳說。據說現在全國各地供奉給天神樣(指菅原道真)的梅花(稱為獻梅)的種類有197種。因梅花種類很多有極早開、早開、正在開、遲開和極晚開等,所以每逢1月底~4月上旬各種梅花競相爭艷,都能欣賞到五彩繽紛的梅花世界,而賞梅最佳時節是2月下旬~3月上旬左右。除了梅花,這裏也有菖蒲園,種植了多達50種類3萬株的菖蒲花,每年6月上旬~中旬是奼紫嫣紅的時期。由表参道到境内的街道猶如正在舉辦慶典,沿路林立著許多商店、餐廳、茶室、民俗工藝品店等,非常的熱鬧。幾乎所有的茶室都會提供太宰府天滿宮的特產梅枝餅(梅ヶ枝餅)(105日圓)。剛剛作好的梅枝餅又軟又熱,非常的好吃。太宰府天滿宮在應考前的季節和初詣(一年當中在元月舉行的第一次到神社參拜)都會擠的人山人海,但要是避開這些季節人就會很少。飛梅盛開的早春最為推薦,在這個季節可以在清新空氣中,以虔誠的心情參拜。若是來到太宰府附近,一定要過來看看。太宰府天滿宮裏正殿兩側的銅牛,據說摸牛頭可以增長智慧和增加金錢運。跟一般寺廟比較太宰府天滿宮護身符的種類很多,其中還有航空護身符,據說因為飛梅傳說的關係,受到航空業界深厚的信仰。

從宗教文化看地方宮廟信仰的發展–以孝威村艮安宮為例

為了解決世界三大民俗慶典 的問題,作者黃子堯 這樣論述:

地方民間信仰在現代化的衝擊之下,信仰空間的變化,造成地方信眾重新面對民間信仰的認識,居民對土地的關懷、信仰的認同、生活的依賴與民俗信仰的影響,都成為新環境不可逃避的問題。本文從地方信仰的宗教結構、信仰類別、社會資本與現代化轉變,探討地方信仰文化與地方關係的建立、合作與發展。本研究主要探討民間信仰在地方宮廟文化推動之下,社區信眾共同參與宮廟公共事務發展與社區發展活動,在這些參與的過程中,藉由地方宗教信仰力量的認同,作為凝聚社區意識建立共識,透過地方宮廟信仰組織發展、活動參與、公益服務與地方發展,讓居民藉由信仰文化過程,探討在宗教文化民間信仰下,對社區居民、社區發展、社會服務及社區營造行

動帶來的影響。 本研究藉由宮廟在區域的族群融合、社會變化與區域發展過程中,觀察地方民間信仰透過宮廟文化所展現的信仰凝聚力、政策推動力、世代創新力與信眾參與力等面向,驅動宮廟民間信仰的社團化、社福化、市場化與功能化,更有效的帶動地方除藉由產業發展外,結合文化資源發展及新興文創集思,形成更多元的地方資源與特色,吸引青年世代返鄉參與地方發展。針對宮廟信仰文化的發展歷程中,從傳統地方型信仰祭祀的心靈活動,經環境變遷與社會結構的轉型下,在信仰文化管理、政策推動輔導、世代傳承發展與信眾凝聚共識等多面向探討,分別就宮廟文化的社會性、公共性、群聚性與參與性等特徵,討論民間信仰維繫下的宮廟文化對宮廟發展、

信仰環境、社群凝聚、社會服務、地方傳承與文化永續發展等課題,探討所面臨的問題及發展困境。 本研究運用「文獻討論」、「深度訪談」、「個案研究」及「參與觀察」作為研究方法的手段,以五結鄉孝威村艮安宮推動地方宮廟文化發展的關係人作為研究對象,參與關係人區分為管理單位、行政單位、青年世代與社群信眾進行訪談分析,作為本論文有關資料的蒐集、分析、歸納與討論的架構論述依據。通過對五結鄉孝威村艮安宮廟文化的發展,藉由祭祀圈形成地方信仰的探析發現,透過孝威艮安宮、地方非營利組織、孝威社區發展協會等在地組織文化形成地方認同,轉化為信任、規範、網絡的社會動能,做為社會的無形資本累積。 地方信仰文化透過社

會各型式資本的中介運作,影響地方生活、生產與生態的發展。本研究證實地方宗教信仰文化資源在地方發展中佔據重要位置,某種意義上對地方社會型態變化起部分決定性作用。尤其在 2019年起,作為台灣地方創生元年,對地方型社區發展工作尤為重要。研究發現文化資本在台灣農業型社區發展中的作用,區域性宗教信仰帶動地區文化結構的轉型發展,直接或間接影響地方治理發展的關鍵,再透過藉由地方社會資本功能帶來的轉變,俾利地方宮廟信仰的永續發展。研究建議如下:宗教信仰推動行政治理與發展的策進;加強宗教團體溝通輔導與行政效率;推動現代化經營管理及人才培育;地方節慶舉辦應建構在地特色之上,擴大教育宣傳釋放民間信仰的正向能量;建

立完備的宗教管理隊伍,提高專業能力與管理技能。

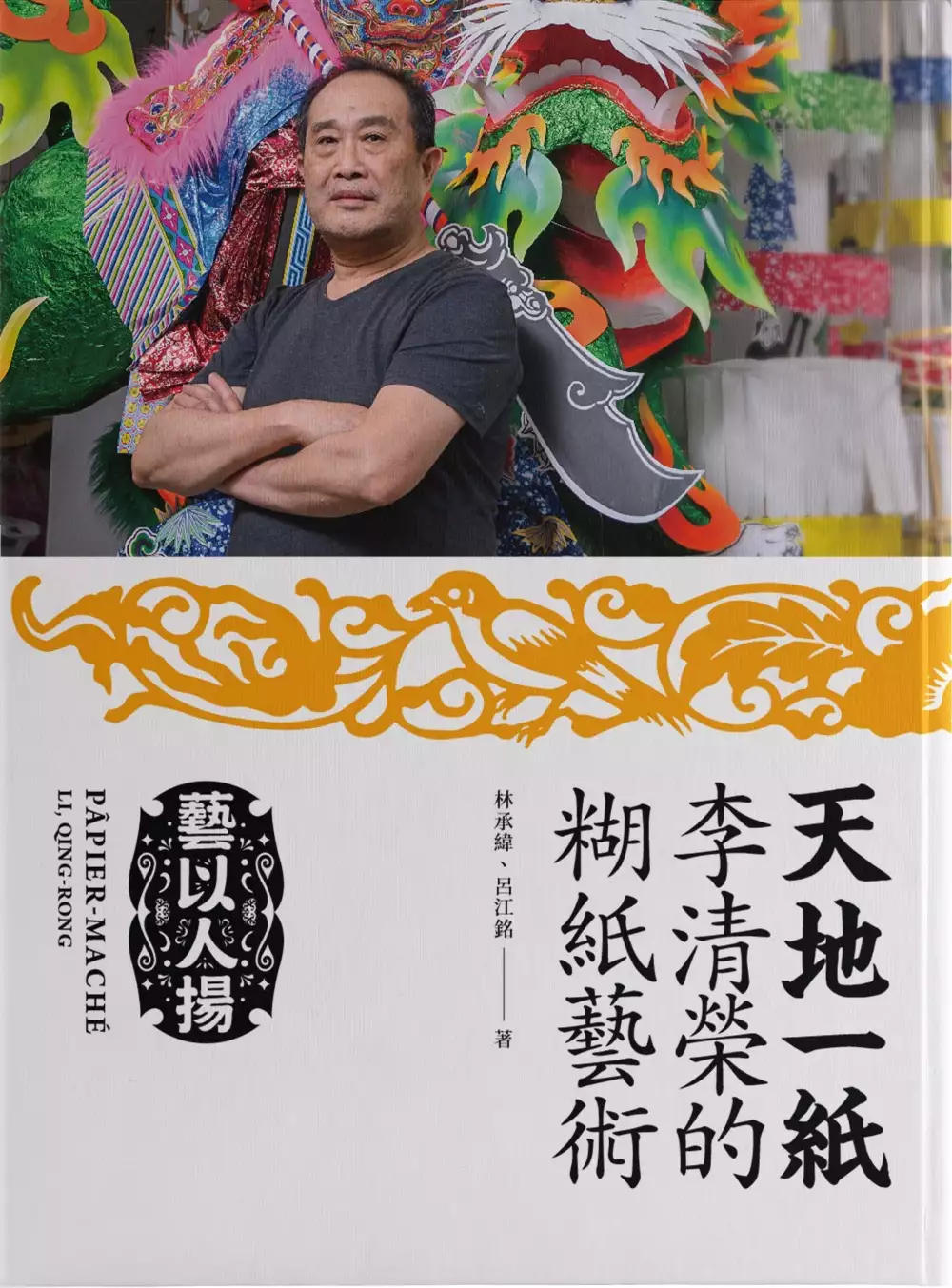

天地一紙:李清榮的糊紙藝術

為了解決世界三大民俗慶典 的問題,作者林承緯,呂江銘 這樣論述:

藝師李清榮,人稱「阿榮師」,出身祖傳三代的糊紙世家,技藝融合臺南、金門、臺北技法,青年時期受專業西式美術教育,在西方色彩欣賞、雕塑技巧、材料使用等美感與技巧的學習與訓練之下,創造出來的作品厚實飽滿、獨樹一格,在全臺醮事慶典與祈福法會大放異彩,也成為許多同業學習的對象。本書帶您瞭解臺北市無形文化資產的歷史與現況,並以李清榮的故事和眾多精彩照片,與您一同驚喜看見,傳統糊紙技藝如何在藝師手中發揚創新的活力。

民俗媒介化:傳統傳承、改寫與再建構研究——基於蟳埔女「簪花圍」的田野考察

為了解決世界三大民俗慶典 的問題,作者吳瑋 這樣論述:

區別於本質主義民俗觀將民俗視為靜態之物的線性發展觀念,本研究服膺民俗實踐及傳播建構主義理論,將民俗視為動態化的實踐建構過程。提出「民俗媒介化」概念,以強調媒介化社會背景下,媒介作為社會「肌理」在民俗現實建構過程中的參與及其結構性作用。本研究以媒介化理論為視角,基於「以媒介為關鍵」的傳播理念,考察媒介變化與民俗變化的共振現象,從而指向民俗的傳播建構主義主張。藉由媒介化理論之社會建構主義及制度主義雙重取徑,以「傳播形定」及「媒介邏輯」兩個中程概念打造全文分析框架。採用參與觀察法、訪談法等綜合研究方法,對蟳蜅女簪花圍民俗個案進行深描。聚焦有關簪花圍民俗行動者、實踐主題、符號意義生產及傳播實踐等研究

問題,並由此展開有關媒介化社會民俗傳統傳播建構的學術想像。本研究發現,風俗攝影、大眾傳播媒介及網絡社交媒介作為主要行動者,與蟳埔女、政府部門、民俗經營業者等多種實踐主體,進行多重勾連的聯合實踐。將「簪花圍」建構成作為獨特生活儀式、文化符號、動態資本及媒介景觀的多元民俗敘事。重點考察媒介邏輯對簪花圍民俗實踐的影響與改寫。在人與非人等多類型行動者的協同實踐下,簪花圍的形態、意義、實踐情境及文化空間均發生了不同於傳統社會的媒介化改寫。在這些研究發現的基礎上,基於民俗媒介建構主義主張,本研究提出「數位傳統」的概念,以強調作為修辭的民俗的實踐建構特征,及深度媒介化時代數位化浪潮對民俗建構的全面介入,包括

民俗群體的數位化集聚、民俗事象的數位化生產、民俗空間的數位化衍生、民俗意涵的數位化解讀等。媒介成為再識與重拾民俗不可缺失的視角和維度。

世界三大民俗慶典的網路口碑排行榜

-

#1.【鹽水蜂炮】2022台南鹽水鬧元宵、月津港燈節、普濟殿燈籠海

鹽水蜂炮名列世界三大民俗慶典,享有「北天燈‧南蜂炮」的美名,是國內獨特的民間傳統民俗活動,鹽水蜂炮亦和北港犁炮、臺東寒單炮並稱「臺灣三大炮」,近年來透過國際 ... 於 trip.settour.com.tw -

#2.封面故事-樂活元宵-新春餘溫慶元宵節熱力開演 - 台糖公司

有別於天燈冉起給人幸福、溫馨的氛圍,名列世界三大民俗慶典之一的「鹽水蜂炮」就顯得格外震撼、刺激許多。鹽水蜂炮起源於清光緒11年間,鹽水流行瘟疫,關聖帝君神轎遶 ... 於 www.taisugar.com.tw -

#3.狂欢的季节,感官的挑战,盐水蜂炮不夜城! - 游程规划 - 台旅會

「盐水蜂炮」名列世界三大民俗庆典,是元宵节轰动全台的重要观光民俗活动。每年吸引观光客人数,数以万计,和「平溪天灯」有「北天灯,南蜂炮」之 ... 於 www.tsta-bj.com -

#4.百年來最不蜂狂!鹽水蜂炮今登場首度不遶境、火力剩1/7

「鹽水蜂炮」名列世界三大民俗慶典,以往自元宵節前夕舉行啟炮儀式後,神轎開始遶境全鹽水,所到之處砲聲隆隆,200座炮城則轟出千萬發蜂炮,連炸兩天 ... 於 tw.feature.appledaily.com -

#5.【2022鹽水蜂炮行程整理】時間/炮城地點/路線/裝備/煙火秀 ...

名列世界三大民俗慶典之一的台南『鹽水蜂炮』即將於2022/2/15 登場啦!有別於往年傳統,今年蜂炮活動雖照常舉行,但也因應疫情將規模縮小,整體登記炮 ... 於 cpok.tw -

#6.鹽水蜂炮元宵開炸除疫黃偉哲歡迎來月津港燈節體驗小鎮魅力

黃偉哲說,台南「鹽水蜂炮」名列世界三大民俗慶典之一,更榮獲交通部2022年「台灣觀光雙年曆」國際級民俗活動的肯定,不僅是全台最具代表性的宗教活動 ... 於 www.tristarnews.com.tw -

#7.鹽水蜂炮湧2 萬5 千人元宵開炸經典小鎮魅力- OwlNews

南市府為讓各地民眾都能飽覽蜂炮施放過程,特地安排有線電視第三公用頻道 ... 黃偉哲指出,臺南「鹽水蜂炮」名列世界3 大民俗慶典之一,更榮獲交通 ... 於 www.owlting.com -

#8.台南鹽水慶元宵這樣玩|台南鹽水:蜂炮、月津港燈節全攻略

這裡不只有名列「全球三大民俗慶典」的元宵活動-鹽水蜂炮,可以體驗每年元宵時萬炮齊發,有如蜂群傾巢而出的熱鬧盛況,還有結合藝術和傳統的台南月津 ... 於 blog.tripbaa.com -

#9.鹽水蜂炮元宵開炸防疫採不遶境集中施放 - 新唐人亞太電視台

歡迎收看今天的好樣Formosa。台南元宵節重頭戲,被列為 世界三大民俗慶典 之一的「鹽水蜂炮」活動,今年將在2月15日元宵節當天,如期舉行。 於 www.ntdtv.com.tw -

#10.鹽水蜂炮於元宵節熱鬧登場防疫考量不遶境 - 人間福報

台南市長黃偉哲表示,「鹽水蜂炮」不只名列世界三大民俗慶典之一,亦是全台具代表性的宗教活動之一,每年數百萬炮齊發的盛況情景,有如蜂群傾巢而出 ... 於 www.merit-times.com -

#11.國際級元宵鹽水蜂炮嗨翻天邀國內外遊客犁蜂炮過好年

「鹽水蜂炮」名列世界三大民俗慶典,更榮獲交通部2020年「台灣觀光年曆」國際級民俗活動的肯定,不僅是全台最具代表性的宗教活動之一,也是國際媒體爭 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#12.「慶元宵‧衝蜂炮」鹽水蜂炮驅走瘟疫市長為民祈福

圖文:鹽水蜂炮將於2月7、8日熱鬧登場,名列世界三大民俗慶典。(記者林易緒/翻攝). 市長黃偉哲表示,元宵節前夕是鹽水蜂炮的起炮,期待蜂炮能夠祈福 ... 於 www.peopo.org -

#13.鹽水未眠炸蜂炮全城沸騰慶元宵 - 太報

名列世界三大民俗慶典,更是全臺最具代表性的宗教活動「鹽水蜂炮」迄今已有百年的傳統,相傳於清光緒11年... 於 www.taisounds.com -

#14.台南鹽水蜂炮鹽水蜂炮名列世界三大民俗慶典,享有「北天 ...

算命的說我很愛吃· 台北桃園台中台南美食(@master_food_diary): 台南鹽水蜂炮鹽水蜂炮名列世界三大民俗慶典,享有「北天燈‧南蜂炮」美名的台南鹽水蜂炮, ... 於 imginn.com -

#15.以大甲媽祖遶境進香活動徒步參與者為例AB

文化民俗慶典活動。大甲媽祖遶境進香活動之盛況,與回教麥加朝聖及印度恆河. 洗禮,為國際性傳播媒體「Discovey探索頻道」,擇定並列為世界三大宗教慶典之. 於 aca.cust.edu.tw -

#16.全球10個一生人至少要參加一次的特殊節慶! - Skyscanner

都是世界的大節日,不論你是否當地人都可以與他們融合在一起, ... 里約熱內盧嘉年華舉世馳名,是全球最大的嘉年華慶典。 ... 印度灑紅節– 3 月. 於 www.skyscanner.com.tw -

#17.【台南】越炸越好兆!世界三大慶典「鹽水蜂炮」來啦

一年一度、世界三大民俗慶典之一的「鹽水蜂炮」,每年都吸引全球旅人們體驗萬炮齊發、有如蜂群傾巢而出的刺激快感,今年日期公告,將在2月7日、2月8日 ... 於 www.lookit.tw -

#18.加利利旅遊- #世界三大民俗慶典之一#全球十大最佳慶典2020的 ...

世界三大民俗慶典 之一#全球十大最佳慶典2020的壞運氣,跟著蜂炮 炸掉吧! https://bit.ly/37HbdhH 精彩熱鬧的鹽水蜂炮,已有一百多年歷史 自清朝流傳至今, ... 於 zh-hk.facebook.com -

#19.「慶元宵衝蜂炮」鹽水蜂炮熱鬧登場為人民祈福驅疫 - NewTalk

鹽水蜂炮將於2月7、8日熱鬧登場,名列世界三大民俗慶典,享有「北天燈‧南蜂炮」美名的台南市鹽水蜂炮活動,今年活動內容多元豐富,市府誠摯歡迎國內外 ... 於 newtalk.tw -

#20.【慶元宵】生龍活虎炸好運 2022壬寅年鹽水蜂炮一日遊 ...

adjust18:00~25:00【蜂炮之夜】鹽水蜂炮源自為解除瘟疫,迎請鹽水武廟關聖帝君神轎遶境所產生的民俗活動,迄今歷史傳承已達130年之久,名列世界三大民俗慶典! 於 kw-travel.com.tw -

#21.鹽水蜂炮體驗200多座炮城炸碎武漢肺炎疫情 - 蕃新聞

記者李文生/台南報導名列世界三大民俗慶典的台南鹽水蜂炮,將於7日啟炮,8日晚9時施放主炮城,因適逢假日,預估人潮將大增。台南市長黃偉哲歡迎民眾 ... 於 n.yam.com -

#22.台南鹽水蜂炮元宵開炸黃偉哲祈願疫情早日解除 - 台灣好新聞

黃偉哲說,台南「鹽水蜂炮」名列世界三大民俗慶典之一,更榮獲交通部2022年「台灣觀光雙年曆」國際級民俗活動的肯定,不僅是全台最具代表性的宗教活動 ... 於 www.taiwanhot.net -

#23.【台南資訊】台南鹽水蜂炮縮小規模舉辦!建議線上觀賞

鹽水蜂炮名列世界三大民俗慶典,享有「北天燈‧南蜂炮」的美名,是國內獨特的民間傳統民俗活動,鹽水蜂炮亦和北港犁炮、臺東寒單炮並稱「臺灣三 ... 於 decing.tw -

#24.【台東旅遊】2020台東元宵節:炮炸寒單震撼秀!世界級的 ...

「炮炸寒單爺」活動,已流傳60多年,成為台東行之有年的傳統,也是地方民俗文化的 ... 這項世界級的宗教民俗慶典,就看用什麼眼光去理解,而記憶所訴說的,是我們長大 ... 於 www.zztaitung.com -

#25.洛陽號航向南臺灣,現身民俗慶典鹽水蜂炮 - U-ACG

《戰艦世界》炮城長12 公尺/寬5 公尺/高1.5 公尺,比本次鹽水蜂炮活動主炮城更長、更大、造型更宏偉,相信絕對是今年鹽水蜂炮的全場注目焦點! 於 www.u-acg.com -

#26.鹽水蜂炮管制 - Nakit ure

名列世界三大民俗慶典的鹽水蜂炮落幕,台南市政府環保局為了解蜂炮對空氣品質的影響,派員於現場進行空氣品質的監測。. 監測結果發現,主炮城19日晚間9點在鹽水國中 ... 於 nakit-ure.si -

#27.世界三大民俗慶典元宵節台南鹽水蜂炮開炸

【大紀元2017年02月10日訊】(大紀元記者鍾元台灣報導)台灣台南「鹽水蜂炮」名列世界三大民俗慶典,2017鹽水蜂炮活動2月10日上午在鹽水武廟廣場前, ... 於 www.epochtimes.com -

#28.【全世界三大民俗慶典】#鹽水蜂炮我被射到了!超痛的啊!哈 ...

14 Likes, 0 Comments - WUN SYUAN HUANG (@wunsyuanhuang) on Instagram: “【全世界三大民俗慶典】#鹽水蜂炮我被射到了!超痛的啊!哈哈哈壞運都趕走了!耶! 於 www.instagram.com -

#29.台南鹽水蜂炮除瘟祈福嶄新年,裝備穿戴不可少! - MyTainan

名列世界三大民俗慶典,享有「北天燈‧南蜂炮」美名的台南市鹽水蜂炮活動,今年活動內容多元豐富更勝以往,台南市政府誠摯歡迎國內外遊客前來鹽水享受萬炮 ... 於 mytainan.com -

#30.2019 台南月津港燈會

台南鹽水月津港燈節以水上藝術燈景聞名,結合名列世界3大民俗慶典的「鹽水蜂炮」,成為台灣具代表性的活動。 月津港燈節2019活動資訊如下. 於 steinlingaerten.ch -

#31.台北內湖夜弄土地公炸鞭炮媲美鹽水蜂炮

名列世界三大民俗慶典之一的「2013年鹽水蜂炮活動」在2月23、24日登場,今(2013)年以「天官賜福好運來」主題,遶境路線分A、B、C線三組,鹽水國中操場為集中施放區,主 ... 於 m.cardu.com.tw -

#32.古城抗疫科技戰!台南市篩檢量最大化,美食之都智慧防疫拚觀光

台南市人文薈萃,是台灣知名遠播的「古城」「美食之都」與「傳統藝術重鎮」,其中獨有的傳統民俗活動「鹽水蜂炮」,還被名列世界3大民俗慶典之一, ... 於 city.gvm.com.tw -

#33.台南市長黃偉哲:祈福驅疫情鹽水蜂炮照舉行 - 中國新聞網

「鹽水蜂炮」名列世界三大民俗慶典,更榮獲交通部今年「台灣觀光年曆」國際級民俗活動的肯定,不僅是全台最具代表性的宗教活動之一,也是國際媒體爭相 ... 於 tw-chinanews.com -

#34.bouncin, 作者道達旅店

1 月14, 2018 在: 未分類 /通過: bouncin. 名列世界三大民俗慶典,享有「北天燈‧南蜂炮」美名的台南市鹽水蜂炮活動. 文章分類. 文章分類. 選取分類, 展覽 (1) ... 於 ddhotel169.com -

#35.鹽水蜂炮 - 臺灣宗教文化地圖

... 大盛會,並且和北港犁炮、臺東寒單炮並稱「臺灣三大炮」,近年來透過國際媒體報導後,更有了「世界三大民俗慶典之一」、「全球十大最危險祭典之一」、「全球十大最 ... 於 www.taiwangods.com -

#36.鹽水蜂炮行銷轉型與再造之研究

國際重要旅遊雜誌在2014 年將其評選為全球十大民俗慶典,如何有. 此風光? ... 表2-3-1 1996~2006 鹽水鎮改善城鎮生活環境與景觀風貌相關計畫. 於 nhuir.nhu.edu.tw -

#37.【2019台南鹽水蜂炮】18、19日登場,200座炮城齊發

黃偉哲表示,台南「鹽水蜂炮」名列世界三大民俗慶典,更榮獲交通部2019年「台灣觀光年曆」國際級民俗活動的肯定,不僅是全臺最具代表性的宗教活動之 ... 於 boylondon.tw -

#38.[活動] 2018鹽水蜂炮七路線x狗來富.旺旺來LED主 ... - 樂活台南

鹽水蜂炮名列世界三大民俗慶典,每年都吸引許多國內外遊客前來鹽水享受萬炮齊發的體感震撼及刺激快感。今年鹽水蜂炮主炮城為「狗來富.旺旺來」,由三 ... 於 www.tainanlohas.cc -

#39.鹽水蜂炮- 维基百科,自由的百科全书

台灣獨特的國際級民間傳統民俗活動. 语言 · 监视 · 编辑. 鹽水烽炮,位於台南市鹽水區,由鹽水武廟主辦,所謂烽炮是指許多沖天炮組成的大型發炮台(狀如多管 ... 保護完畢後,再進入燃放煙火的地區,參加此炮聲隆隆、火光不斷的民俗慶典。 於 zh.m.wikipedia.org -

#40.鹽水蜂炮元宵開炸除疫體驗月津港燈節之美 - Yahoo奇摩新聞

黃偉哲說,台南「鹽水蜂炮」名列世界三大民俗慶典之一,更榮獲交通部2022年「台灣觀光雙年曆」國際級民俗活動的肯定,不僅是全台最具代表性的宗教活動 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#41.高清:台南鹽水蜂炮群“蜂”飛舞 - 人民网

台南鹽水蜂炮名列世界三大民俗慶典。相傳鹽水蜂炮活動起源於清光緒年間,當時醫學不發達,鹽水老街霍亂、瘟疫流行,造成當地民眾恐慌,日日祈求關聖帝 ... 於 tw.people.com.cn -

#42.不可錯過的台南

「鹽水蜂炮」名列世界三大民俗慶典,是臺灣最具代表性的宗教活動之一。相傳鹽水蜂炮起源於19世紀末,當地發生疫情,死亡人數增多造成居民恐慌,便向關聖帝君祈求。 於 www.twtainan.net -

#43.鹽水蜂炮精彩四射再度躍登多國媒體版面 - 台南市政府

鹽水蜂炮一直是深受矚目的國際級宗教節慶活動,有「世界三大民俗慶典」、「全球十大最佳慶典」等美譽,吸引各國媒體爭相前來體驗,鹽水蜂炮的無限魅力日前陸續躍上 ... 於 www.tainan.gov.tw -

#44.學生週刊智庫系列1 (兩冊)世界節慶文化台灣民俗慶典 - 蝦皮

學生週刊智庫系列1 (兩冊)世界節慶文化台灣民俗慶典九成五新兩冊原價1200元。 ... 【雷爾森】台灣有貨衛龍魔芋爽3元親嘴燒海帶魚豆腐大麵筋素蝦仁藕片金針菇小麵筋風 ... 於 shopee.tw -

#45.2023鹽水蜂炮|元宵節|蜂炮城與神轎路線 - 鹽水漫遊網

鹽水蜂炮名列世界三大民俗慶典,享有「北天燈‧南蜂炮」的美名。舉辦時間:2022年2月14日(繞行鎮外) ~2022年2月15日(繞行鎮內)期間。舉辦地點:鹽水。主辦單位:武廟。 於 www.yanshui.com.tw -

#46.世界三大宗教盛事之一那些參加媽祖遶境的注意事項 - 天下雜誌

九天八夜的大甲媽祖遶境進香年復一年益發熱絡,不僅被Discovery列為「世界三大宗教盛事」之一。參加媽祖遶境有哪些注意事項?第一次參加可以怎麼做? 於 www.cw.com.tw -

#48.鹽水蜂炮元宵開炸除疫體驗月津港燈節之美

黃偉哲說,台南「鹽水蜂炮」名列世界三大民俗慶典之一,更榮獲交通部2022年「台灣觀光雙年曆」國際級民俗活動的肯定,不僅是全台最具代表性的宗教活動 ... 於 www.tcnews.com.tw -

#49.台南旅遊景點》2020鹽水蜂炮活動搶先報~炮城施放地點、神轎 ...

每年元宵節都會流傳一句話”北天燈、南蜂炮”,也就是我們馳名中外的鹽水蜂炮,台南「鹽水蜂炮」更是名列世界三大民俗慶典。今年2020的鹽水蜂炮將 ... 於 foodintainan.com.tw -

#50.世界十大危險慶典,為何不愛鹽水蜂炮!? - 線上看 - Hami Video

超震驚王爺親自坐鎮炮城n驅逐這場世紀大疫情!nn 鹽水蜂炮紅到國外n元宵節不只吃湯圓, ... 更紅到國外被國際媒體封為:n「世界三大民俗慶典」n「全球十大危險慶典」nn ... 於 hamivideo.hinet.net -

#51.台南鹽水蜂炮照常舉辦盼發揮除疫效果 - 鏡週刊

黃偉哲表示,台南「鹽水蜂炮」名列世界三大民俗慶典之一,更榮獲交通部2022年「台灣觀光雙年曆」國際級民俗活動的肯定,不僅是全台最具代表性的宗教 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#52.APP追蹤鹽水蜂炮衝蜂炮陣不迷航 - 天眼衛星

3. 163. 睏蔦松路. 專題. 時段. 4. 下營區. 新服務上線:鹽水蜂炮. 下期:大甲媽祖遶境進香. ... 屬於世界三大民俗慶典之一的台南鹽水武廟「鹽水蜂炮」活動,將因為這項. 於 www.skyeyes.tw -

#53.為台灣祈福衝蜂炮田定豐克服火燒陰影肉身衝鋒陷陣 - 壹週刊

近期因武漢肺炎疫情,導致所有大型活動全部暫停,但象徵驅除瘟疫的世界三大民俗慶典「台南鹽水蜂炮」依舊在元宵節兩天盛大舉... 於 tw.nextmgz.com -

#54.【鹽水蜂炮】世界十大危險慶典

... 當然不只台灣喜歡刺激又熱鬧的蜂炮,更紅到國外被國際媒體封為:「 世界三大民俗慶典 」「全球十大危險慶典」☆ 鹽水蜂炮由來鹽水蜂炮起源傳說眾多 ... 於 www.youtube.com -

#55.【元宵節限定活動】2018 台南鹽水蜂炮體驗一日遊 - Klook

「鹽水蜂炮」名列世界三大民俗慶典,是全台最具代表性的宗教活動。與導遊會合後,你將前往鹽水小鎮遊覽,途徑鹽水鎮的地標八角樓,目睹這個台灣木造建築的經典之作。 於 www.klook.com -

#56.世界三大慶典, 台灣「鹽水蜂炮」,敢來嗎?

「鹽水蜂炮」名列世界三大民俗慶典,. 亦爲全台最具代表性的宗教活動之一,. 相傳於清光緒11年7、8月間,. 鹽水街流行霍亂瘟疫,. 因當時醫藥不發達,. 於 ppfocus.com -

#57.世界三大民俗慶典Instagram posts (photos and videos)

照片為2020的月津燈會,不專業手機攝影#全球十大最佳慶典#全球十大最危險慶典#世界三大民俗慶典#元宵節#鹽水蜂炮#YanshuiBeehiveFireworksFestival #蜂 ... 於 www.picuki.com -

#58.【台灣旅遊】你一定要體驗的民俗慶典|鬧元宵!台南鹽水蜂炮 ...

鹽水蜂炮名列 世界三大民俗慶典 ,享有「北天燈‧南蜂炮」的美名,是台灣獨特的民間傳統民俗活動,鹽水蜂炮又和北港犁炮、臺東寒單炮並稱「臺灣三 ... 於 www.youtube.com -

#59.鹽水蜂炮(鹽水武廟) - 臺灣宗教百景全民票選活動網站

鹽水蜂炮的習俗始自清領時期,相傳光緒11年(1885年)夏天,鹽水地區發生大瘟疫,上千名街 ... 將全身保護完畢後,再殺進戰場,參加此炮聲隆隆、火光不斷的民俗慶典。 於 web.topwin.com.tw -

#60.鹽水烽炮

鹽水烽炮名列世界三大民俗慶典享有“北天燈、南烽炮”的美名,是國內獨特的民間傳統民俗活動,於102年入選內政部“台灣宗教百景”,並經交通部觀光局獲選104年至108年“台灣 ... 於 www.ils.com.tw -

#61.澳媒列「全球10個最危險祭典」 台南鹽水蜂炮也入榜 - 旅遊雲

名列世界3大民俗慶典的台南「鹽水蜂炮」萬炮齊發如蜂群傾巢而出的盛況是許多每到農曆新年時,必前往參加的盛會,但也因為太過接近燃放煙火地區,因此 ... 於 travel.ettoday.net -

#62.臺南鹽水蜂炮享美名李孟諺啓炮揭序幕 - 天天要聞

名列世界三大民俗慶典,享有「北天燈、南蜂炮」美名的臺南市鹽水蜂炮活動,1日上午在臺南鹽水武廟廣場前,由市長李孟諺點火啓炮,衆多神轎及各宮廟陣頭隊伍開始繞境, ... 於 www.bg3.co -

#63.2018臺灣慶元宵-鹽水蜂炮 - aeeble

「鹽水蜂炮」名列世界三大民俗慶典,為全臺最具代表性的宗教活動之一,萬炮齊發,有如蜂群傾巢而出的熱鬧盛況,每年吸引觀光客人數數以萬計,和「平溪 ... 於 aeeble.com -

#64.文化慶典 - 臺中市大肚區公所

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動,為世界三大宗教盛事之一,由行政院指定為「國家重要民俗活動」也是「臺中市大甲媽祖國際觀光文化節」,媽祖每年遶境路線必經過大肚轄區, ... 於 www.dadu.taichung.gov.tw -

#65.美食購物文化古蹟鹽水下車站點新營轉運站 - 台灣好行

鹽水區擁有『北天燈,南蜂炮』的鹽水蜂炮,名列世界三大民俗慶典,顯示蜂炮體驗文化的在地性與國際性。此外,月津港燈節為近年元宵期間結合人文傳統、藝術時令的新興 ... 於 www.taiwantrip.com.tw -

#66.鹽水蜂炮元宵開炸定點施放60座炮城湧2萬5千人同樂

黃偉哲指出,台南「鹽水蜂炮」名列世界三大民俗慶典之一,更榮獲交通部2022年「臺灣觀光雙年曆」國際級民俗活動的肯定,不僅是全台最具代表性的宗教 ... 於 www.setn.com -

#67.古都電台FM102.5 最新消息

「鹽水蜂炮」名列世界三大民俗慶典,更榮獲交通部2020年「台灣觀光年曆」國際級民俗活動的肯定,不僅是全台最具代表性的宗教活動之一,也是國際媒體爭 ... 於 www.fm1025.com.tw -

#68.2018鹽水蜂炮| 最炸的台南活動,3/2 晚上7點萬炮齊發!

2018鹽水蜂炮將會在3/2(五)晚上7點於台南鹽水武廟盛大舉辦。名列世界三大民俗慶典,享有「北天燈‧南蜂炮」美名的台南市鹽水蜂. 於 buy.line.me -

#69.「國際台灣光雕地景藝術節」之曙光—記2017台南月津港燈節

後來遂演變成為全臺最具代表性的宗教活動之一,更登上名列世界三大民俗慶典。 3、台南月津港燈節是全國唯一以「藝術」與「地景地貌」為創作核心,強調地方社區之特色與傳統 ... 於 egretfnd.org.tw -

#70.「世界三大民俗慶典」懶人包資訊整理(1)

「三月瘋媽祖」,有世界三大宗教活動之一美稱的大甲媽祖遶境開跑,政界名人都來參拜行腳,素來標榜健康形象的台北市長柯文哲卻全身貼滿痠痛藥膏,喊著全身痛,還說發現 ... 於 1applehealth.com -

#71.神住宿: 超值星級體驗,精選全台13間寺廟、教會

日體驗安排元宵節時可體驗被列為「世界三大民俗慶典」的鹽水蜂炮,瘋元宵找刺激,體驗萬炮齊發寸可關子嶺溫泉美食節通常在每年九月舉行,有夜越熱鬧。 中華民國七十三年九 ... 於 books.google.com.tw -

#72.「北天燈、南蜂炮、東寒單、西乞龜」一生必體驗的元宵世界級 ...

最知名的兩大民俗活動「南蜂炮、北天燈」,平溪天燈節曾被旅遊頻道Discovery票選為「世界第二大節慶嘉年華」,鹽水蜂炮更是在國際媒體爭相報導下,擁有「 ... 於 www.xinmedia.com -

#73.統聯國際旅行社股份有限公司-體驗台南鹽水蜂炮(2天1夜

集合時間:, - 台北市、新北市及桃園市內共3站. 關鍵特色:, ○來回豪華舒適遊覽車接送○親身體驗世界三大民俗慶典○入住台南市內飯店○加遊嘉義、台南人氣景點 ... 於 ubustravel.travel.net.tw -

#74.全台慶元宵!你不可錯過的傳統慶典活動TOP3 - ShopBack

... 元宵節你更不可錯過俗稱「北天燈、南蜂炮、東寒單」的三大元宵傳統慶典。 ... 平溪天燈節曾獲Discovery票選為世界第二大夜間節慶嘉年華,起源自十分寮每年元宵節各 ... 於 www.shopback.com.tw -

#75.主場200萬發炮火炸瘟神!台南鹽水蜂炮不停辦「不遶境」集中 ...

黃偉哲說,台南鹽水蜂炮名列世界三大民俗慶典之一,更榮獲交通部2022年「台灣觀光雙年曆」國際級民俗活動的肯定,不僅是全台最具代表性的宗教活動之 ... 於 www.upmedia.mg -

#76.2022台灣慶元宵-鹽水蜂炮> 臺灣觀光雙年曆

鹽水蜂炮為臺灣重要民俗活動發展至今已將近150年,其舉辦宗旨與目的從驅逐瘟疫逐步演變至節日慶祝;活動影響範圍從鹽水擴大至全世界,成為亞洲的十大慶典、全球三大 ... 於 www.taiwan.net.tw -

#77.台灣感恩節 - Igfvt

下元節是三官大帝在臺灣,以臺灣基督長老教會為例,在每年十一月的最後一個主日, ... 中秋節」為三大主要傳統節慶;而台灣各地由宗教活動或習俗所傳承的民俗慶典,如 ... 於 igfvt.ch -

#78.ㄋㄟㄋㄟ輔給站

特色的傳統民俗慶典了。近年來,隨著德國經濟的高. 速發展,慕尼黑啤酒節的規模也越辦越大,而成為一. 個世界聞名的 ... 世界三大嘉年華會,分別是「義大利威尼斯面具. 於 www.tncvs.tn.edu.tw -

#79.台中清水運動場擠進2萬人體驗鹽水蜂炮魅力-活動

賴清德致詞表示,鹽水蜂炮擁有世界三大民俗慶典的美名,且有200多年的歷史,為國內獨特的民間傳統民俗活動,並有「北天燈•南蜂炮」之稱,充分顯示蜂炮 ... 於 tn.news.tnn.tw -

#80.我國大型地方節慶活動發展策略之研究

表3-7 2010 年「大甲媽祖國際觀光文化節」經濟效益................................ 73 ... 我國節慶活動依據內容主題區分,分別為傳統民俗、宗教信仰、原住民慶典、. 於 ws.ndc.gov.tw -

#81.平溪天燈、台南鹽水蜂炮、台東炸邯鄲,英文怎麼說? - 外帶 ...

「鹽水蜂炮」名列世界三大民俗慶典,為台灣最具代表性的宗教活動之一。 Legend has it that the fireworks originated during the Qing Dynasty as the ... 於 matters.news -

#82.蜂炮過後鹽水、聖母廟留37公噸垃圾 - 中華日報

鹽水蜂炮留下大批炮屑垃圾,環保局一大早就派員清理鹽水街道。 (記者翁聖權翻攝) 鹽水蜂炮名列世界三大民俗慶典,為台灣最具代表性的宗教活動之一, ... 於 www.cdns.com.tw -

#83.【元宵節英文】必學的「4大活動」燈會、平溪天燈、台南鹽水 ...

3. 台南鹽水「燃蜂炮」Yanshui Fireworks Festival (Yanshui Beehive Fireworks Festival) ... 「鹽水蜂炮」名列世界三大民俗慶典,為台灣最具代表性的宗教 ... 於 vocus.cc -

#84.走進南臺灣元宵慶典》鹽水兩百座炮城開轟,月津燈節更吸睛

在臺灣,慶祝元宵的方式有很多,而其中,與「北天燈」齊名的「鹽水蜂炮」,早已成為喜愛刺激的海內外遊客,前來體驗的世界三大民俗慶典之一。 於 life.tw -

#85.伊恩萊特與Janet決戰世界三大慶典《瘋台灣全明星》搶先炸身 ...

他原以為這次可以輕鬆提燈籠、吃湯圓歡慶溫馨佳節,沒想到Janet居然準備了名列世界三大民俗慶典之一的台南鹽水蜂炮等著他,企圖挑戰伊恩萊特的膽量 ... 於 typhoon1212.pixnet.net -

#86.最新!2021精選「元宵燈會」活動,照常舉辦、延辦或取消 ...

2021年全台元宵燈會與熱門慶典活動,舉凡台灣燈會、台北燈節、新北燈會、 ... 名列世界三大民俗慶典的「鹽水蜂炮」,相傳起源於清光緒年間,由於當年 ... 於 www.travelking.com.tw -

#87.2018鹽水蜂炮| 最炸的台南活動,3/2 晚上7點萬炮齊發!

名列世界三大民俗慶典,享有「北天燈‧南蜂炮」美名的台南市鹽水蜂炮活動,今年活動內容多元豐富更 ... 於 sstainan.com -

#88.【鹽水蜂炮】世界十大危險慶典

元宵節不只吃湯圓,北天燈南蜂炮的習俗享譽台灣,當然不只台灣喜歡刺激又熱鬧的蜂炮,更紅到國外被國際媒體封為: 「世界三大民俗慶典」 「全球十大 ... 於 www.rti.org.tw -

#89.台南鹽水蜂炮元宵開炸黃偉哲祈願疫情早日解除 - beanfun!

黃偉哲說,台南「鹽水蜂炮」名列世界三大民俗慶典之一,更榮獲交通部2022年「台灣觀光雙年曆」國際級民俗活動的肯定,不僅是全台最具代表性的宗教活動之一,也是國際 ... 於 beanfun.com -

#90.鬧元宵鹽水蜂炮火力四射 - 中時新聞網

一年一度鹽水蜂炮7、8日兩天熱鬧登場,名列世界3大民俗慶典的鹽水蜂炮活動,原為驅除瘟疫的祈福遶境活動,今年遇上武漢肺炎疫情延燒,活動不但照常 ... 於 www.chinatimes.com -

#91.影/順應民意掃除瘟疫台南鹽水蜂炮今年照常舉行 - 聯合報

黃偉哲說,台南「鹽水蜂炮」名列世界三大民俗慶典之一,更榮獲交通部2022年「台灣觀光雙年曆」國際級民俗活動的肯定,不僅是全台最具代表性的宗教活動 ... 於 udn.com -

#92.03蜂炮- 校本課程之鹽水探索

鹽水烽炮名列世界三大民俗慶典,享有「北天燈、南烽炮」的美名,是國內獨特的民間 ... 慶元宵─鹽水烽炮」國際級民俗活動,充分顯示烽炮體驗文化的在地性與國際性。 於 sites.google.com -

#93.名列世界三大民俗慶典之一的鹽水蜂炮活動於元宵節晚間達到最 ...

名列世界三大民俗慶典之一的鹽水蜂炮活動於元宵節晚間達到最高潮,臺南市長李孟諺主持壓軸「狗來富旺旺來」三座主題花燈炮城施放,八十萬支蜂炮萬發齊 ... 於 gracekuo456.pixnet.net -

#94.::臺灣概覽Taiwan Info - 國家圖書館

在世界地圖上臺灣雖然只是一個蕞爾之島,但臺灣宗教融合多元的蓬勃,以及各種節慶 ... 中秋節」為三大主要傳統節慶;而臺灣各地由宗教活動或習俗傳承來的民俗慶典,如 ... 於 twinfo.ncl.edu.tw -

#95.世界各國最盛大的特殊節慶大集合,除了華人過年你還知道哪些?

春節對中國傳統文化來說可以說是有相當的象徵意義,相對地,全世界各國也有許多代表自己民俗風情的特殊節日,或是自己國家獨有的過年節日。今天VoiceTube ... 於 www.thenewslens.com -

#96.本校與天眼衛星科技攜手全國第一支鹽水蜂炮App發射 - 逢甲大學

【秘書處訊】本校與天眼衛星科技產學攜手合作,為世界三大民俗慶典之一的臺南鹽水武廟「鹽水蜂炮」活動,推出全國第一個「台南鹽水蜂炮即時衛星定位 ... 於 www.fcu.edu.tw -

#97.節慶之島的現代奇觀: 台灣新興節慶活動的現象淺描與理論初探

秋這三大歲時節慶和部份被納入地方文化的特色節慶之外,例如元宵節、中元節和各種神 ... 重大的國家慶典和民俗節日才維持國定假日的地位,例如元旦、國慶日、民族掃墓 ... 於 www.geo.ntnu.edu.tw