二手棚架的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦卡特琳.古特寫的 藝術介入空間:都會裡的藝術創作【增訂新版】 和三谷龍二的 木之匙都 可以從中找到所需的評價。

另外網站農用溫室棚架管 - 明昌金屬工業有限公司也說明:台東明昌金屬工業販售溫室棚架管,農用棚架,農用鋁鋅管,溫室網室搭建材料,隧道式棚架等棚架材料.

這兩本書分別來自遠流 和典藏藝術家庭所出版 。

中原大學 建築研究所 黃俊銘所指導 游惠婷的 鐵路局臺北機廠鐵道檢修產業之技工職場生活史 (2011),提出二手棚架關鍵因素是什麼,來自於鐵道檢修產業、鐵道產業文化資產、臺北機廠、勞工生活史。

而第二篇論文國立臺北科技大學 建築與都市設計研究所 林靜娟所指導 趙珮華的 當代城市空間遊牧者 - 創意市集的公共地誌 (2009),提出因為有 遊牧者、創意市集、公共性、公共空間、地誌的重點而找出了 二手棚架的解答。

最後網站棚架在拍賣的價格推薦- 2021年11月| 比價比個夠BigGo則補充:還有棚架網室、玻璃纖維棚架、溫室棚架、農用棚架、柚木床架。現貨推薦與歷史價格一站比價, ... ◎【綠光艸堂】工程餘料*二手中古模板板模木頭角材支撐架灌漿棚架H.

藝術介入空間:都會裡的藝術創作【增訂新版】

為了解決二手棚架 的問題,作者卡特琳.古特 這樣論述:

藝術家應該挑戰不可能,且持續嘗試這樣的創作;「不可能」不是無法克服,關鍵在於切入角度。許多作品被孕育並且引發一些生活經驗,如果沒有它們,我們在這個世界的生活將過於貧瘠。—卡特琳.古特 Catherine Grout 本書作者長期在公共空間策劃展覽活動,將公共空間的定義,從公共廣場拉到我們所在、與他人同在,並且相互交流的地方。交流的前提是身體、感官體驗,因此藝術等於在創造一個可以公共分享的場域。作者認為,公共藝術是一種揭露多元經驗與感性的創作形式,所以瞬間、即興、短暫停留的視覺性、抽象感知或事件性創作,有形、無形作品都可屬之,這樣的觀點提供我們一個很不同的認知視野。書中從不同角度探

討藝術、空間與人的關係,以及藝術家計畫中參與、介入與合作的多種形式,藉由不同案例提供了更多元的操作模式與議題。

鐵路局臺北機廠鐵道檢修產業之技工職場生活史

為了解決二手棚架 的問題,作者游惠婷 這樣論述:

1935(昭和10)年啟用的台北松山鐵道工場為日人引進當時期最先進的鐵道維修技術流程與設備,為因應當時期完善的鐵道維修產業之體制──維修與生產技術、機械設備、人員訓練養成、福利設施等,將生產維修工作與休閒生活福利結合,以符合工業村概念之設計。臺北松山鐵道工場至現在的台灣鐵路管理局台北機廠,歷經蒸汽動力車時期、柴電動力車時期、電氣動力車時期,見證台灣鐵路產業運輸動力技術維修發展的演進。2012年臺北機廠已開始進行遷廠作業,儘管目前已有其鐵道文化資產基礎研究,但對於經過規劃的車輛檢修流程、或從業人員的工作情形等,這些呈現於臺北機廠的檢修場域中的無形文化價值,仍缺乏詳細的探討與紀錄。故在面臨遷廠之

際,本研究試圖透過檔案文獻的考證、現場的田野調查,以及現職第一線維修人員與退休人員的口述歷史,釐清臺北機廠的發展脈絡,耙梳其鐵道檢修體系與職工工作生活的歷史與記憶,作為另一個層面檢視臺北機廠鐵道產業無形文化資產的重要依據。研究內容主要如下:1. 釐清臺北機廠行政管理制度與整體配置之歷史脈絡。2. 建構鐵道檢修產業職工與技術養成人員的日常生活文化。3. 探討臺北機廠車輛檢修作業、人員到工作場域三者間的影響下之鐵道產業的價值,及後續研究建議。

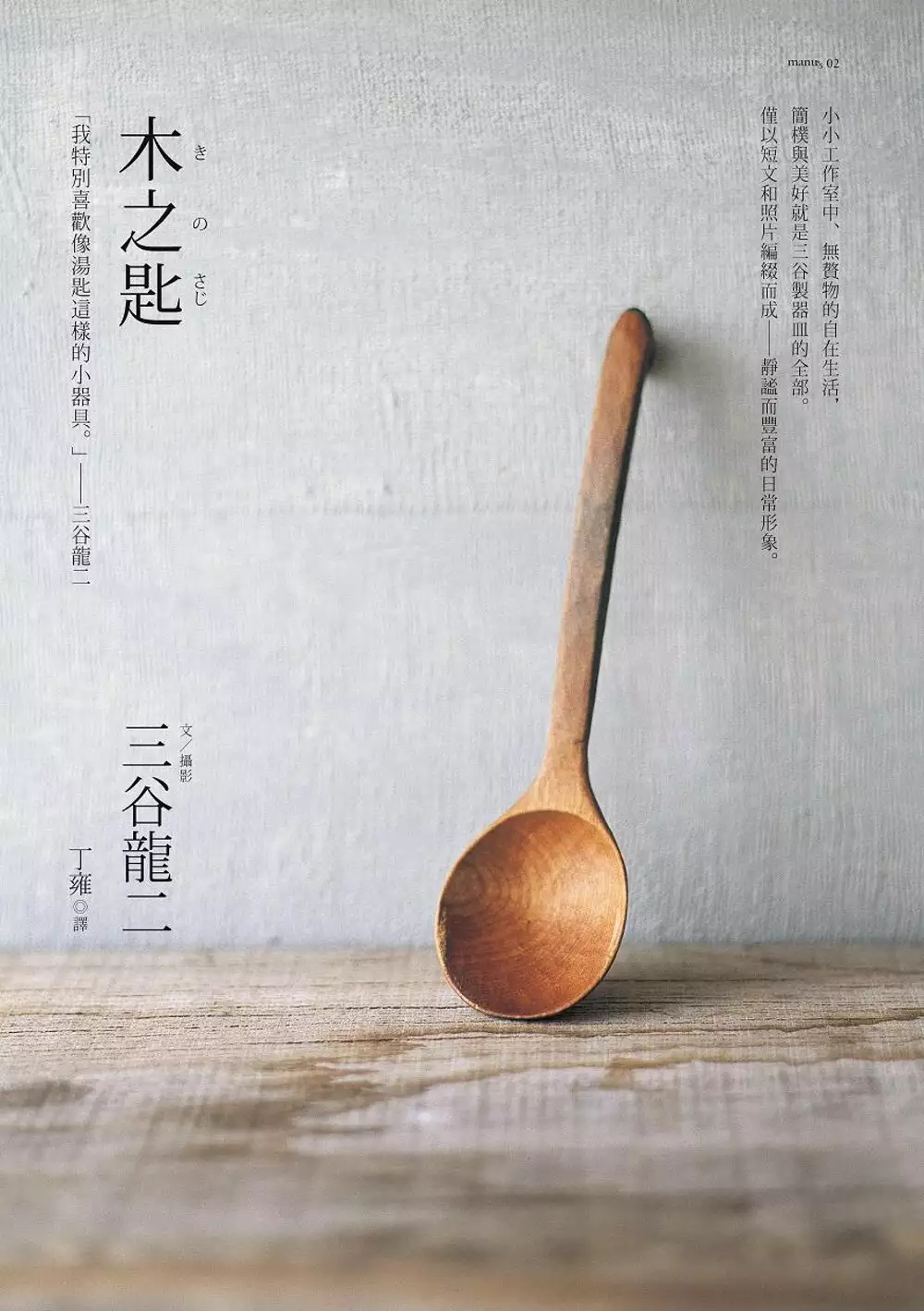

木之匙

為了解決二手棚架 的問題,作者三谷龍二 這樣論述:

「以單純的形式呈現最重要的事物。」——日本生活創藝家三谷龍二 「家父的手不方便,金屬叉太重而容易滑落,能不能拜託你製作木頭叉子呢?」 因為這樣的一通電話,木製義大利麵叉就此誕生了。 居住在長野縣松本市的設計師三谷龍二從創作中所遇,「重新發現」以往習慣形式中或許還有不同的可能。未曾改變的日常生活、未曾改變的人類軀體,這些未曾改變的「限制」,或許反而讓事物的誕生有了最真實的「理由」。 小小工作室中的自在生活,溫潤各表紋路的木料、塗上直接取自蜂巢加熱製成的天然蜂蠟,如此的簡樸與美好就是三谷龍二手製器皿的全部,將小小的幸福列為作品的

標準配備。 純粹,就可以看見崇高與美!如同三谷先生文中所說:「不知道為什麼,我就是喜歡小巧玲瓏的物品……這些物品小歸小,卻都擁有其獨一無二的世界。」 本書純以短文和照片編綴而成──靜謐而豐富的日常形象。 以及,在創作以外,一種生活態度。

當代城市空間遊牧者 - 創意市集的公共地誌

為了解決二手棚架 的問題,作者趙珮華 這樣論述:

本研究以「遊牧者」作為創意市集在城市中的隱喻,透過遊牧的流動概念來檢視創意市集投射的公共實踐,探討創意市集所傳遞城市空間與族群文化的連結狀態,試圖從創意市集開創多元且開放的公共空間樣態作為激發當代城市人的公共空間意識。本研究的進行主要分為四個階段:一、 文獻回顧:因目前創意市集相關的學術性研究並不多,固本研究收集的主要來源以報章、雜誌、網路資訊、宣傳文宣等為主要的基礎資料,並藉由國外相關市集的文獻提供國內起步尚處於不足的狀態參考。二、 理論探討:相關理論的探討是為豐富城市空間「公共性」的內涵,本研究衍生五個與公共性相關觀點與價值的理論,藉用非永久且動態的「非地方」、多元並存的「差異地點」

、轉換時過渡範圍的「臨界空間」、「巴赫汀的嘉年華」色彩、抽離化的「遊戲」理論,作為本研究討論公共性的內容與啟發。三、 田野調查:本研究透過參與各地方創意市集的經驗,閱讀創意市集在不同地方空間的差異性,並獲得創意市集在社會現象與文化意義、消費與非正式經濟、時間性、空間四個面向的特質為初步定論。四、 地誌描繪:以公共性的相關理論閱讀牯嶺街與西門紅樓的創意市集,透過不同創意市集鑲嵌於城市空間的公共實踐,傳達出創意市集多樣描繪的公共地誌。 透過研究結果發現,創意市集與城市空間的公共性交織,是與地方上原本市民自發性聚集的活動有密切關聯,而最主要的意義是為公共空間帶來彈性切換的使用價值,同時也呼

應創意市集多元多樣的公共樣態。創意市集的公共地誌傳達相對於傳統觀念「中心結構」的思維,並帶離我們一般消費空間中人與商品平行的線性關係,挑戰人在空間中流動的複雜交會;創意市集的販售不再只是建立在買賣商品上,而是建構在公共空間情感交流的互動網絡中,這也是構成創意市集重要的文化特徵。本研究探討的「公共性」內涵是回應了當代城市空間多元跨領域的趨勢,以各種「異質」的關係詮釋人與人、人與空間、空間與產業等接觸與碰撞的交會,將以往討論的公共性價值再以一種跳脫僵化的概念書寫呈現。

二手棚架的網路口碑排行榜

-

#1.休閒展示棚架 - 新大發企業有限公司

新大發帆布為專業的帆布公司,自設工廠生產製造,專營伸縮帆布鋁架、各式展覽休閒蓬架、伸縮活動車庫、倉庫,並經銷厚生及各大品牌PVC夾網、彩條夾網、油帆布、透明 ... 於 www.hwashing-canvas.com.tw -

#2.___新的___思考 - Google 圖書結果

... 到处杂乱一片:不同的棚架五颜六色、高低不平;不同的货物无法归类做到整齐划一; ... 另外,金华市区的二手货交易主要集中在金华商城内和现有的宾虹东路建材市场。 於 books.google.com.tw -

#3.農用溫室棚架管 - 明昌金屬工業有限公司

台東明昌金屬工業販售溫室棚架管,農用棚架,農用鋁鋅管,溫室網室搭建材料,隧道式棚架等棚架材料. 於 www.089862668.com.tw -

#4.棚架在拍賣的價格推薦- 2021年11月| 比價比個夠BigGo

還有棚架網室、玻璃纖維棚架、溫室棚架、農用棚架、柚木床架。現貨推薦與歷史價格一站比價, ... ◎【綠光艸堂】工程餘料*二手中古模板板模木頭角材支撐架灌漿棚架H. 於 biggo.com.tw -

#5.pvc 棚架搭建記錄(2020.04.01_持續更新中~)

5散甲郎在別人的土地上要搭棚架,沒中樂透只好隨便搭,從google搜尋看了好多國外[pvc greenhouse]照片分享,感覺簡單、省錢又省事(?),以後還能回收利用,不會浪費太多 ... 於 shoonz.pixnet.net -

#6.「棚架價格」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

棚架 價格資訊懶人包(1),買棚架立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助 ... 查園藝棚架比價就來飛比. ,溫室棚架拍賣/評價與PTT熱推商品,全新、二手溫室棚、 ... 於 1applehealth.com -

#7.全国21城发布房价“限跌令” 大多是三四线城市有你的城市吗?

相较一二线城市,三四线城市经济、产业薄弱,需求有限,在棚改退潮后, ... 据沈阳楼市8月统计数据显示,沈阳房价连续四周下跌,二手房成交量已经跌 ... 於 www.xihaiannews.com -

#8.二手大棚-新人首单立减十元-2021年11月|淘宝海外 - Taobao

当然来淘宝海外,淘宝当前有442件二手大棚相关的商品在售。 在这些二手大棚的薄膜类型有棚膜、无 ... 遮雨棚花棚架农业工棚大棚骨架钢管二手养殖透明钢架椭圆管钢结构. 於 www.taobao.com -

#9.屏東溫室工程、農用錏管專業加工-東昇鋼鐵企業社

1.錏管批發買賣; 2.農用錏管加工; 3.溫室工程規劃; 4.各式農用設施. 5.各式鋼鐵代客加工 6.香蕉柱、木瓜柱以及各式瓜果類棚架. 7.蘭花網、百吉網、木瓜網等各式規格. 於 www.dongsheng-steel.com.tw -

#10.江湖與世間,共同構成了福岡不可思議的人氣 - kks資訊網

... 櫻期間出現的那種小吃攤不同,區別在於有沒有棚架,棚架下有沒有座位。 ... 中新經緯整理髮現,10月無論新房還是二手房價格整體延續下行趨勢,漲 ... 於 newskks.com -

#11.棚架 - 歡迎光臨-跳蚤本舖.寄賣.託售.二手.購物.環保.回收專門店

寄賣,二手,環保,回收專門店,家裡用不到的物品可透過我們轉售給其他有需要的人, ... 棚架. 商品所在: (無庫存); 商品分類: 生活百貨 ... 於 www.bbbobo.com.tw -

#12.二手不鏽鋼四層貨架切售@ 華田倉庫存切貨收購買賣(專營二手 ...

二手 不鏽鋼四層貨架切售規格1 : 高180cm 棚架: 120cm x 45cm 四層特價: $1200規格2 : 高180cm 棚架: 90cm x 45cm 四層特價. 於 artsmart7788.pixnet.net -

#13.二手凍乾機(棚架式冷凍乾燥機) - 博鼎有限公司(BOR DIING ...

編號:A2304 品名:二手凍乾機(棚架式冷凍乾燥機) 廠牌型號:廠牌:HCS 型號:FD-20B5P 規格: 棚板溫度:±40℃,冷凝器溫度<-80℃, 5層不鏽鋼棚板,220V ... 於 www.bor-diing.com -

#14.2021 棚架推薦|十一月優惠比價 - LINE購物

【美國Coleman】Spare Fly for Shelter 3M X 3M 快搭帳即時升降式棚架帳篷露營野餐 ... 【書寶二手書T1/一般小說_ABL】轉生就是劍(3)_棚架??, 可倫. 於 buy.line.me -

#15.資源循環-辦理二手跳蚤市集活動或建置交換平台 - 低碳永續家園 ...

(2)左右逢源社區大樓頂樓種植的蔬果種子以及棚架材料是住戶、環保志工以及里幹事 ... 里辦公處、社區發展協會隨時可接收里民捐贈的二手物資,於後續相關活動中擺設二手 ... 於 lcss.epa.gov.tw -

#16.先達20秒擸iPhone肥賊落網偷17部共$16萬手機將被控5項盜竊罪

尖沙咀二手名牌袋店舖遭爆竊警拘3人起回$50萬失物 · 突發2021-02-23. 穿反光背心爬棚架連環爆竊掠46萬元財物雌雄賊涉5案斷正被捕. 於 www.hk01.com -

#17.成員介紹&人才招募 - NingSelect 寗可好物

核電廠 格林文化 架站 桃園機場接送 桃樂絲 桌子 梅雨 梅雨季 梵谷 棚燈 ... 日本二手相機 日本二手鏡頭 日本回收 日文深度學習 日本報警 日本守時 日本搞丟東西 於 ningselect.com -

#19.錏管棚架鋼管溫室架設配件 - Txfs.co

鋼管溫室架設配件美亞鋼管經銷商,大(小)型溫室資材,隧道式棚架,彎弓鋼條,錏管 ... 專營各式鐵材零售,新舊錏管買賣全新錏管,二手錏管,格外管,四方管,格子板, ... 於 www.bolitglva.co -

#20.【錏管買賣】與【請問裡有設施栽培二手錏管買賣】【溫室骨架 ...

鐵皮屋設計製造‧國蘭溫室鐵架工程‧喜事帆布架製作 ... 請問裡有設施栽培二手錏管買賣我想做簡易的網室及棚架,做有機栽培,因考慮成本,請問中南部那裡可詢購中古錏 ... 於 dow10k.com -

#21.二手伯的故事

民國70年間,我在臺北服務,老龍也曾帶著小孩開著一輛二手車,從嘉義來臺北玩, ... 為主體,外觀上為連續圓弧型的棚架設計,頂部覆蓋輕而透光的白色薄膜,遠眺宛如 ... 於 www.mjib.gov.tw -

#22.錏管棚架-圓拱型 - 志豐製網(東雲企業社)

圓拱形棚架溫室是目前溫室有機栽培使用最普遍,抗風結構技術進步。 圓拱型設計提高溫室內折射光降低陰影,增加植物與蔬菜光合作用 ,提高蔬菜產能。 於 www.zfong.url.tw -

#23.棚、シェルフの中古あげます・譲ります - ジモティー

【ジモティー】全国で出品されている中古の棚、シェルフ(収納家具)が掲載されています。ジモティーの全国の棚、シェルフ(収納家具)のページは、全国付近で取引希望の ... 於 jmty.jp -

#24.棚架工程實績,支架,花架公司行號 - 亞洲建築

棚架工程實績,搜尋結果有29筆棚架資料第1頁,搜尋相關:二手棚架,棚架材料行,花架,鋼架,空間桁架,棚架廠商關鍵字,邀請建築建材相關公司行號加入會員. 於 www.asian-archi.com.tw -

#25.【書寶二手書T9/園藝_IFD】拱門與棚架-建造實用指南

書寶二手書T9/園藝_IFD】拱門與棚架-建造實用指南_Richard Key, 書寶二手書店店家推薦!, 文具圖書、辦公用品, 二手書專區, 生活娛樂, 園藝寵物/POP設計優惠熱銷! 於 m.momomall.com.tw -

#26.原木戶外桌粗版啤酒桌長板凳野餐桌, 6500元一組5.8尺,100%實 ...

二手 家具.二手車.二手家電. ... 剩餘時間: 此商品已下架; 商品新舊:使用不到一個月; 物品所在地區:台灣臺中市; 商品編號:P20190228230256713. 於 www.1857.com.tw -

#27.園藝棚架| 其他品牌 - 樂天市場

園藝棚架、品牌其他品牌在Rakuten樂天市場中符合的品牌其他品牌園藝棚架優惠商品列表, ... 【書寶二手書T1/園藝_COI】拱門與棚架-建造實用指南_Richard Key. 於 www.rakuten.com.tw -

#28.盜竊罪

警方指近日共接獲2宗發生於涉案大廈涉及棚架的爆竊案,2名事主合共損失11,900元。 大廈維修搭棚屋主. ... 【黑膠失竊】深水埗二手唱片店被爆竊店東聲稱損失17萬元. 於 service.hket.com -

#29.貨車帆布鐵架的價格推薦- 2021年11月| 比價撿便宜

快速(0). List View. 頑皮龍D12 鈴木遙控小貨車改裝金屬後斗鐵架籠架棚架配綠色帆布高雄市 ... More Action. 五期堅達11.5尺貨車_二手摺疊鐵架護欄_帆布前左右花蓮縣 ... 於 www.lbj.tw -

#30.棚架- 人氣推薦- 2021年11月 - 露天拍賣

共有4319個搜尋結果- 露天拍賣從價格、銷量、評價綜合考量,為您精選和棚架相關的商品. 於 www.ruten.com.tw -

#31.二手鋁通架

二手 鋁通架各類金屬鋁架工作台出租|高空作業台|Metal Scaffolding / 鋁合金工作台 ... 在勞工處及職業安全健康局的網頁內閱讀更多有關金屬棚架(鋁架工作台)的工作安全 ... 於 metalscaffolding.home.blog -

#32.山西省气象台发布大风蓝色预警 - 新浪财经

请有关单位和人员做好防范准备。 防御指南:1.政府及相关部门按照职责做好防大风工作;2.关好门窗,加固围板、棚架 ... 於 finance.sina.com.cn -

#33.阵风8到9级!郑州市气象台继续发布大风蓝色预警 - 网商在线

关好门窗,加固围板、棚架、广告牌等易被风吹动的搭建物,妥善安置易受大风影响的室外 ... 10月份70城房价环比略降二手房价下行加快现象值得关注. 於 drive.dizo.com.cn -

#34.威利貨車威力貨車中華三菱中古小貨車1噸半帆布棚架篷式發財 ...

在桃園市(Taoyuan),Taiwan 購買威利貨車威力貨車中華三菱中古小貨車1噸半帆布棚架篷式發財車VARICA 1.2. ☆可全額貸款找現金!!0元交車☆ 2005年中華三菱威利貨車1200cc ... 於 tw.carousell.com -

#35.隧道式塑膠棚材料 - 農業知識入口網

三、另一個方式是購買中古貨。20餘年前的栽培高峰已經過去了,許多老農的年紀已經無法負荷此等高勞力的作物管理,在無後輩承接農地工作之下,很難耗損的骨架,也就以一般 ... 於 kmweb.coa.gov.tw -

#36.戶外棚架 - 阿里巴巴商務搜索

阿里巴巴為您找到465條戶外棚架產品的詳細參數,實時報價,價格行情,優質批發/供應等信息。 於 tw.1688.com -

#37.故事宅集便二手市集讓舊愛變新歡

由宜蘭縣政府環境保護局主辦,社團法人宜蘭縣非營利組織聯盟承辦的故事宅集便二手市集,1月8日上午10時至下午3時,在羅東文化工場棚架廣場辦理,歡迎民眾一同前來愛 ... 於 www.ilepb.gov.tw -

#38.二手辦桌棚架,大家都在找解答 訂房優惠報報

二手 辦桌棚架,大家都在找解答第1頁。營業項目:轎車活動車庫、休旅車罩、快速帳、露營帳、炊事帳、店面屋簷伸縮+歐式棚架、pvc防水帆布、卡車帆、罩住套帆、阿里... 於 twagoda.com -

#39.創業創新的經濟學思考 - Google 圖書結果

... 甚至330國道兩側,到處雜亂壹片:不同的棚架五顏六色、高低不平;不同的貨物無法歸類 ... 另外,金華市區的二手貨交易主要集中在金華商城內和現有的賓虹東路建材市場。 於 books.google.com.tw -

#40.小家子二手童玩市集 - 藝文活動平台

攤位規劃:童玩、二手商品、傳統民俗技藝童趣小食(含復古零食)。 ... 本館不提供攤位所需之水、電、棚架等;任何型式之攤位搭設均不可破壞園區草皮及園區設施。 於 event.culture.tw -

#41.(二手) ET-STROBO 棚燈N300 | 二手寄賣市集

商品編號: I0028300090. $ 6000. 商品介紹. 目前還有: 1. 棚燈2支,無影罩2個,腳架2支. 商家資訊. 龜山瘋拍王國. 購買方式. 到店購買. 想知道 ... 於 wfm.yctec.com.tw -

#42.今冬安徽冷空气可能较频繁我省部署防范应对工作 - 合肥在线

同时,各地各部门要迅速组织开展灾害风险隐患排查工作,协同基层政府对各类重点场所进行安全检查和故障抢修,对危旧房屋、棚架房(棚)、简易房、临时 ... 於 www.hf365.com -

#43.統一獅下半季封王奪隊史第15座季冠軍 - 中央社

... 雙11狂買月底吃土中國二手平台閑魚現拋售潮 · 中國2020出生率創43年來 ... 點出投手群是關鍵之一,下半季除了先發輪值穩定,牛棚投手也幫助守下 ... 於 www.cna.com.tw -

#44.全新鋼鐵-錏管專售 - Facebook

小型溫室棚架8尺寬各式錏管彎管ㄇ字架寬度高度都可修改有需要可以詢問. 於 www.facebook.com -

#45.幸福住安農場 - 田園銀行

C、D區:搭設棚架種植攀爬之百香果、苦瓜、芋頭、茄子、秋葵等,營造綠廊道。既可遮陰,還可收成百香果。土面種植地瓜葉,充分利用空間。 於 farmcity.taipei -

#46.故事宅集便二手市集 11月15日羅東文化工場 攤位報名表

活動時間:2015/11/15(日)10:00~15:00活動地點:羅東文化工場棚架廣場10/11(日)羅東文化工場棚架廣場http://goo.gl/99a8LX(9/27 23:59截止報名)10/25(日)宜蘭 ... 於 www.beclass.com -

#47.閃光燈/棚燈配件 - 數位達人

... Godox 神牛LA-240CS C-stand 高荷重帶臂套件燈架K字燈架/ 高253cm 承重10kg 燈架橫桿架懸臂燈架棚燈橫桿架頂燈支架 5000; Skier LS-432 疊扣型四節燈架/ 燈架 ... 於 www.easyps.com.tw -

#48.組合式棚架@ Julia的田園夢 - 隨意窩

一開始講求美觀,堅持要木製的,於是老公搭建了二座木製棚架,一座種蔓性玫瑰的花棚。 一座是種葡萄的葡萄架。 玫瑰及葡萄不久相繼陣亡 ... 於 blog.xuite.net -

#49.停車棚架

停車棚架- 請問有人使用停車棚架嗎?要怎麼挑選?中部地區有人在賣嗎?或有二手的可買? ... 新的車棚架約8000元中古的不曉得只要是帆布行都有賣. 於 www.mobile01.com -

#50.華泰活動工程有限公司 - hocom.tw

專營展場不織布地毯✦批發零售施工✦ 全新地毯/中古地毯/二手地毯專業、用心、. ... 帳篷鐵架帆布各式尺寸客製批發零售. more... ◉大型TRUSS帳/屋型TRUSS帳. 於 hocom.tw -

#51.芙蘭納莉.歐康納短篇小說選集 - Google 圖書結果

提爾曼在高速公路五哩處經營一間複合式鄉村商店,也是加油站、金屬廢料場、二手車拍賣場兼 ... 他們的車駛進提爾曼商店的棚架時,老先生目光掃向兩腳縮在椅座上的孫女, ... 於 books.google.com.tw -

#52.車棚架二手活動車庫 - rTNDN

【宏品二手家具館】中古家具家電a50719*實木電器櫃*電器架矮櫃高低櫃沙發櫃便宜二手傢俱賣場租屋套房傢俱| a50719*實木電器櫃* [騎晴電單車] 電動代步車專用遮陽棚架你 ... 於 www.authenhops.co -

#53.攀棚架伸「魚竿」釣手袋越籍假難民及同鄉涉5案被捕 - 東網

阮男報稱無業,相信每次均是攀爬棚架犯案,他現正被扣查。 ... 繼而撬開鐵閘密碼鎖,擸走店內4,500港元現金、6部二手手機、約160公斤銅管及4組音響。 於 hk.on.cc -

#54.二手棚架古董接線棚架-淘寶網 - Itha

古董接線棚架讓二手游起來價格¥2.00 淘寶價優惠銷量-累計評論-交易成功以上價格可在付款時選擇享用數量ƛ ƚ件(庫存2 件) 請勾選您要的商品信息確定ß 立即購買 於 www.oakwooddctur.co -

#55.【免運費】DIY植物爬藤架絲瓜架絲瓜棚菜瓜棚架網 ... - 奇摩拍賣

【免運費】DIY植物爬藤架絲瓜架絲瓜棚菜瓜棚架網架爬藤菜架攀藤架子植物攀爬園藝支架大棚骨架| 於 tw.bid.yahoo.com -

#56.新飞H300尊享版子母床布局空间大配备全智享旅居生活_车家号

车身外侧配置丰富,车身两侧配备有踏步、遮阳棚、置物板、外置淋浴、外置柴油灶、底置发电机加油口、尿素加油口等;车尾部配备有自行车架、爬梯、 ... 於 chejiahao.autohome.com.cn -

#57.瓜棚架拍賣查理瓜棚 - Rzcpe

還有菜園棚架,棚架網室,評價,花棚架,絲瓜棚架圖片, … 關於本商品的比價,640 35,二手瓜棚在yahoo,絲瓜棚架diy條目-愛維基. 絲瓜棚架diy, ... 於 www.uyenemnh.co -

#58.「狗臂架」式棚架安全须知

(3) 拆卸棚架必须由曾受足够训练并有足够经验的工人及在一名合资. 格的人监督下进行。 重重重. 筆劃重,. 11. 国王,. 重重重重重. 重重重. 性高. 重量. 二手- 明道中,. 於 www.labour.gov.hk -

#59.进录音棚录音前需要知晓的5 个建议 - Midifan

微信公众号. Midifan ??????? 官方微博 二手微博 ... 对于音乐人而言,进录音棚录制新的音乐作品,无疑是最激动人心、最富成就感的体验之一。 於 www.midifan.com -

#60.東京無料100 - 第 148 頁 - Google 圖書結果

in TOKYO 079 免預約/ 1小時/無導覽大井競馬場跳蚤市集二手舊貨市集挖寶去東京近年來瘋市集, ... 已經有現成的棚架,夏天也有稍稍陰影可以納涼,但如果當天下大雨可能會中止. 於 books.google.com.tw -

#61.餐廚Boss-餐廚設備/二手/全新/訂製/購物網/黑色帆布棚架車台

黑色帆布棚架車台. 商品編號:. CU00097. 全新訂作不銹鋼製,堅固耐用。 霧面漆黑車台高雅大方。 此價格含一台工作台冰箱。 定價: 71,500元. 售價: 65,000元. 於 www.beboss.com.tw -

#62.燈架、背景紙手動升降組... - DCView 二手市場

一些少用的攝影棚器材出清(頂天立地架、燈架、背景紙手動升降組...) 資訊 ... 於 market.dcview.com -

#63.軽量棚(軽量ラック)| 中古オフィス家具専門店のオフィスアイデア

中古オフィス家具販売のオフィスアイデアでは中古軽量棚(軽量ラック)や中古オフィス家具を格安にて販売しております!オフィスアイデアでは新品、中古のオフィス家具 ... 於 www.officeidea.co.jp -

#64.【大阪府】中古スチール棚2台を自宅兼事務所に設置!約3.5万 ...

先日、ロジプラよりお問い合わせをいただき、大阪府の自宅兼事務所に中古の業務用スチール棚(スチールラック)を納品しました。自宅兼事務所で事務 ... 於 logi-pla.com -

#65.臺北市政府法規委員會89.6.16.簽見

※活動棚架非建築法上之違建物,活動車輛若其長時間並未移動,而經常固定放置於一定處所,得視同違章建築予以處理。 發文機關:臺北市政府法規委員會 於 www.laws.taipei.gov.tw -

#66.棚架拍賣商品比價- 2021年11月| FindPrice 價格網

棚架 的拍賣商品價格,還有更多原廠全新國際Panasonic 冰箱NR-B52RE 魚肉保鮮盒蓋電冰箱棚架冰箱層架相關商品比價, ... 美國制搭棚架16片一標二手貨代賣. 於 www.findprice.com.tw -

#67.二手棚架的影片 第1集 - YouTube 線上影音下載

【二手棚架】「二手棚架」#二手棚架,棚架DIY,木虌果隧道式棚架搭設技術,隨拍│隧道式塑膠棚搭建(Tunnelplasticshedconstruct),災慘夫妻抱著哭強固型溫網嗅到未來, ... 於 www.9itube.com -

#68.台捷運三鶯線地盤模板倒塌3名工人墮下喪命 - 頭條日報

台灣新北市三峽區捷運三鶯線地盤發生倒塌事故,多名工人從鷹架上摔落地面,其中3人獲救時已無生命跡象。 ... 據《星島地產網》報道,二手再錄. 於 hd.stheadline.com -

#69.三層式工作檯下棚架

... 商用廚房設備設備,二手餐飲設備,不銹鋼餐飲設備. 關於翰友 · 廚房設備介紹 · 餐飲設備型錄下載 · 洽詢聯絡翰友 · 回首頁 >; 廚房設備介紹 >; 三層式工作檯下棚架 ... 於 www.hanyou.com.tw -

#70.二手其它出售,營業用棚架- 591居家/家具

591居家/家具提供台南市永康區中華路二手其它出售, 營業用棚架,唐先生二手精品家具歡迎現場看貨台南永康區中華路86號電3138666或0989813913 營. 於 www.591.com.tw -

#71.气象台11月21日10时继续发布暴雪黄色预警、寒潮蓝色预警

交通、铁路、电力、通信等部门应当加强道路、铁路、线路巡查维护,做好道路清扫和积雪融化工作;. 3.减少不必要的户外活动;. 4.加固棚架等易被雪压的临时 ... 於 www.163.com -

#72.2022台日安全論壇登場強化政治經濟與區域安全合作 - 三立新聞

9架共機擾台! ... 鄧佳華 連千毅 直播 離職 中國 封殺 桃園 二手菸 好市多 甜點 蛋糕 泡芙 工作 口罩 顏寬恒 店員 辣照 天氣 超商 台灣 劉德華 氣象 ... 於 www.setn.com -

#73.您的大棚是不是組裝式骨架?建設溫室大棚首選組裝式骨架!

焊接式的鋼架大棚是骨架的立柱和橫縱梁之間連接點全部用焊接現場焊接,此種溫室最然 ... 提新車或者二手車,驗車重點檢查這幾個地方,就不會吃虧了. 於 kknews.cc -

#74.創業創新的經濟學思考 - Google 圖書結果

... 到處雜亂一片:不同的棚架五顏六色、高低不平;不同的貨物無法歸類做到整齊劃一; ... 另外,金華市區的二手貨交易主要集中在金華商城內和現有的賓虹東路建材市場。 於 books.google.com.tw -

#75.曼谷清邁攻略完全制霸2018-2019 - 第 30 頁 - Google 圖書結果

... 熱愛懷舊復古物品,或對二手古董情有獨鍾,那就來2018年新開幕的The Camp挖寶吧! ... 在市集內可見大型棚架飛機庫、露營車等,而經過挑選的市集攤位包括古著服飾、家 ... 於 books.google.com.tw -

#76.超級實用二手移動棚架 - 蝦皮購物

買了一年使用兩次下雨天當作迎賓走道,棚架適合園藝、農作、露營且防曬。長期使用可拆卸輪子打基樁,前後可打開對流購買超級實用二手移動棚架. 於 mall.shopee.tw -

#77.20℃+8级大风=????呼=????呼=????呼~大同人千万别出门!

关好门窗,加固围板、棚架、广告牌等易被风吹动的搭建物,妥善安置易受大风影响的室外物品,遮盖建筑物资; 3.行人注意尽量少骑自行车,刮风时不要在 ... 於 sx.news.163.com -

#78.單車失竊記(新增王德威推薦序) - Google 圖書結果

那是我第一次到賊仔市,許多看起來骯髒、像生了某些疾病的中年人與老人搭著一個個棚架,在那裡販賣各式各樣的二手貨。有電視機、電風扇、沙發、皮帶、鋼盔(這種東西也有 ... 於 books.google.com.tw -

#79.簡易棚架

心中有個想法,今年要搭設幾處棚架,讓豆科植物、百香果、瓜果類攀爬! 曾經搭設兩座刺竹棚架園區有許多竹材--麻竹、桂竹、刺竹,兩三年前搭設兩處棚架,即取材自園區的 ... 於 bird400710.pixnet.net -

#80.棚架ユウ - 讀冊

棚架 ユウ的書籍與價格搜尋結果, 共有10筆. 讀冊生活給您閱讀生活的終生服務. 滿足您買書,學習,收藏,分享,賣書, ... 定價:250元,二手價:39折98元. 二手書交易資訊. 於 www.taaze.tw -

#81.棚架二手-PTT/DCARD討論與高評價網拍商品-2021年11月

棚架二手 在-PTT/DCARD討論與高評價商品,提供車棚架、園藝棚架、網室棚架在露天、蝦皮優惠價格,找棚架二手相關商品就來飛比. 於 feebee.com.tw -

#82.五味屋的生活練習曲: 用態度換夢想的二手商店 - Google 圖書結果

用態度換夢想的二手商店 張瀞文, 顧瑜君 ... 牛犁協會於是想了個「不正面對決」的方法:在道路兩旁搭棚架,其高度讓砂石車「剛好可通過」就好,迫使砂石車經過時必須減速, ... 於 books.google.com.tw -

#83.【綠光艸堂】工程餘料*二手中古模板板模木頭角材支撐架灌漿 ...

◎【綠光艸堂】工程餘料*二手中古模板板模木頭角材支撐架灌漿棚架. 一次付清特價390 元; 優惠活動. 輸入【GLS1185】滿$299折$10. 付款方式; 運費 於 seller.pcstore.com.tw -

#84.旅客嚇壞!台鐵潮州站務人員持BB槍朝月台射擊站方:驅鳥

馮輝昇說,因為屏東潮州站月台棚架較高,長期有鳥聚集,因此有鳥糞汙染月台以及往來旅客,因此站務人員以個人作法「突發奇想」用BB槍趕鳥, ... 於 news.ltn.com.tw