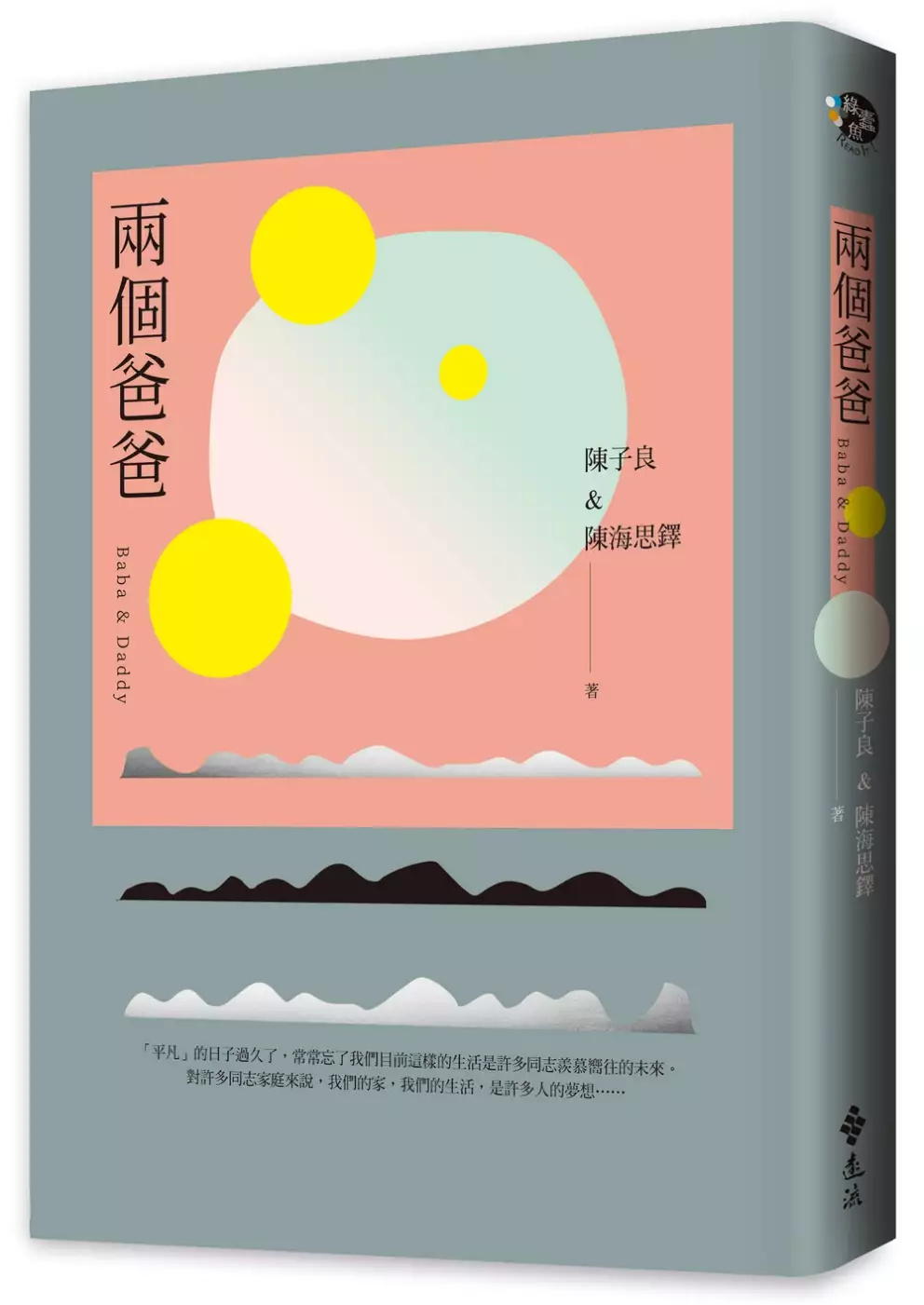

交往一週年感言的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦徐泓寫的 聖明極盛之世?:明清社會史論集 和陳子良,陳海思鐸的 兩個爸爸都 可以從中找到所需的評價。

另外網站交往一週年紀念信,要怎麼寫,跟女朋友一週年紀念怎麼寫情書也說明:交往一週年 紀念信,要怎麼寫,跟女朋友一週年紀念怎麼寫情書 · 1.與你一見如故,是我今生最美麗的相遇。 · 2.一直想說,無論走到**,最想去的是你的身邊。 · 3.

這兩本書分別來自聯經出版公司 和遠流所出版 。

國立臺灣大學 新聞研究所 林照真所指導 王達的 大陸獨立紀錄片的在台連結(2013-2018) (2019),提出交往一週年感言關鍵因素是什麼,來自於獨立紀錄片、大陸、台灣、文化關係、認知。

而第二篇論文淡江大學 中國文學系碩士班 顏崑陽所指導 石筱珮的 陳映真的小說書寫與社會實踐析論 (2014),提出因為有 陳映真、知識分子、社會實踐的重點而找出了 交往一週年感言的解答。

最後網站陳喬恩交往一週年放閃!隔離也要「自助燭光晚餐」甜爆. 週年 ...則補充:交往一週年感言. 【 紀念日字母旗】 艾妮EasyParty ◎ HAPPY ANNIVERSARY 結婚週年交往週年週年佈置. 卡片機關卡片裝飾爆炸盒手工書手作商品手作卡片 ...

聖明極盛之世?:明清社會史論集

為了解決交往一週年感言 的問題,作者徐泓 這樣論述:

晚期傳統中國社會的明清時代, 是中國社會進入近代的前夕, 也是中國社會發展的過渡期。 社會性質非常複雜, 社會發展不平衡,新舊雜陳, 發展與守舊並生,繁榮與貧困共存。 以縱向時間論,明清社會一方面有其不同於前代的發展,呈現出變的新顏;一方面又有與前代没什麼不同的堅持,維持著不變的舊貌。 以橫向空間論,在同一時間內,不同的空間有不同的情況。全國有些地區,突破前代而有新發展,有些地區卻仍停滯而無進展。有些地區,城鄉社會繁榮,風氣奢靡;有些地區連城市社會都仍貧窮,風氣淳樸,遑論鄉村了。 要評價明清社會的歷史地位相當困難,有的史家認為明清是近代中國衰落的源頭,是中西歷史消長的關鍵

。有的史家則認為明清社會具備早期近代社會發展的因素,比同時代的世界其他地區來得進步和繁榮。 《聖明極盛之世?:明清社會史論集》書名乃借用宋應星「聖明極盛之世」的論斷加一問號而成,全書從社會經濟發展與社會風氣變遷、婚姻與家庭、移民與人口變遷、社會階層化與社會流動等幾個角度,來試圖論述明清社會的複雜性。

大陸獨立紀錄片的在台連結(2013-2018)

為了解決交往一週年感言 的問題,作者王達 這樣論述:

二十一世紀以來,大陸與台灣的影視聯繫進入快速發展期,被認為是「全球化浪潮下的工業夥伴關係」。在工業融合驅動下,台灣人才大幅「西進」。但是,大陸獨立紀錄片工作者卻逆流而行,2013年後頻在台灣亮相,影響甚大。本論文以半結構式訪談為研究方法,嘗試瞭解2013至2018年大陸獨立紀錄片在台連結的現狀,與連結形成的深層原因。本論文採訪台灣紀錄片導演、學者,以及來自台灣國際紀錄片影展、公視、CNEX、台北市紀工會等機構的工作者共十三名。本論文發現,2013年後,兩岸獨立紀錄片互動進入「策略聲援期」;台灣透過多個節點與大陸獨立紀錄片連結,並形成相應機制;兩岸獨立紀錄片工作者的連結受到兩岸政治經濟情境、專

業認知共識的影響,而非僅靠產業因素推動。本論文部分填補了大陸獨立紀錄片海外傳播領域中台灣研究的空白,更新了目前兩岸影視關係研究中僅強調工業因素的理論視野,針對未來兩岸文化交流,提出了諸多現實建議。

兩個爸爸

為了解決交往一週年感言 的問題,作者陳子良,陳海思鐸 這樣論述:

「平凡」的日子過久了, 常常忘了我們目前這樣的生活是許多同志羨慕嚮往的未來。 對許多同志家庭來說,我們的家,我們的生活, 是許多人的夢想…… 從非法婚禮、養育孩子到合法婚姻, 台灣第一對出櫃的同志爸爸最赤裸的的心路告白。 ◆愛,不分性別!一個跨國同志家庭的愛情、婚姻與夢想的生命故事 出生在台灣的陳子良,礙於傳統價值觀的羈絆,一度自我否定,拚命壓抑自己的性向,成長過程中經歷不少家暴和歧視,最後遠渡重洋,在美國邂逅了同性伴侶思鐸,走出陰影。他們的故事證明了人的普世價值,無關乎性別,而在於愛。 ◆多元文化、性別平等教育的最佳典範

1997年,美國尚無任何一州通過同婚法案,兩人舉辦儀式性的非法婚禮。2012年,兩人在紐約正式登記,終於有了法律名分。全書見證了同志運動的發展歷程,傳遞多元文化、多元族群的融合,以及愛與尊重、社會公平與正義的價值。 ◆同志家庭的親子教養課題 2003年,陳子良與思鐸努力許久終於迎來台美混血的兒子愷樂。在愷樂的成長過程中,子良和思鐸竭心盡力,給予孩子健全的身心發展,堅定傳達多元文化的價值觀念。愷樂青春期時,也公開出櫃。作者兼具同志與同志孩子爸爸雙重身分,側寫了「二代同志」&混血孩子的自我認同與成長故事。 ◆國際視野的借鏡與展望 即使是擁有多元族群

的美國,許多地方、不同人士對於同志和性別,仍然充滿偏見與歧視。透過子良與思鐸的故事,探看美國的性平政策、性平法令、性平教育、代理孕母議題。 教育界/文學界/諮商界/性平團體 感動推薦(依姓名筆劃排序) 尤美女(人權律師、前立法委員) 王大維(國立屏東大學教育心理與輔導系助理教授兼社區諮商中心主任) 呂欣潔(彩虹平權大平台協會執行長) 周志建(資深心理師、故事療癒作家) 祁家威(同志平權運動者) 紀大偉(國立政治大學台灣文學研究所副教授、《同志文學史》作者) 徐志雲(精神科醫師、台灣同志諮詢熱線協會理事長) 張歆祐

(國立空中大學生活科學系助理教授兼任健康家庭研究中心主任) 畢恆達(國立臺灣大學建築與城鄉研究所教授) 許佑生(作家) 郭媽媽(同志父母愛心協會召集人) 楊巧玲(高雄師範大學教育學系教授兼教育學院院長) 趙淑珠(彰化師範大學輔導與諮商學系婚姻與家族治療碩士班教授) 劉育豪(高雄市港和國小教師、高雄市性別公民行動協會理事長) 謝文宜(實踐大學家庭研究與兒童發展學系教授) 羅毓嘉(詩人) 對同志而言,透過作者一路走來的寶貴經驗,足以成為新手同志家庭的葵花寶典。──尤美女(人權律師、前立法委員) 《

兩個爸爸》這本書充滿了血淚及喜悅的故事……關心性平、同志或親職議題的讀者也能從中獲益。──王大維(國立屏東大學教心系助理教授兼社區諮商中心主任) 希望透過《兩個爸爸》這本書的出版,讓社會和國家都能體會到許多同志朋友成家與育兒的辛苦,進而開創更友善的台灣社會。──呂欣潔(彩虹平權大平台協會執行長) 子良的故事很精彩,會讓你忍不住一直往下看……這本書會讓你對同志有更慈悲、更多元的理解。──周志建(資深心理師、故事療癒作家) 人的一生真是充滿著「一定」和「不一定」……這本書就是「一定」要買,但「不一定」要急著馬上看完。──祁家威(同志平權運動者)

他們的生命史證明……同志未必是社會的局外人,反而可能參與社會網絡的編織,為社會增加豐富複雜滋味。──紀大偉(《同志文學史》作者,政治大學台灣文學研究所副教授) 《兩個爸爸》所觸及的議題非常豐富……如何在多元的世界中打開我們的視野與同理能力,這本同志家庭自傳將是我們最好的教材。──徐志雲(精神科醫師、台灣同志諮詢熱線協會理事長) 這本書不只是關於同志,任何欣賞多元差異、相信公平正義的人,都能藉以思索理念如何從口號提升為日常的實踐。──畢恆達(國立臺灣大學建築與城鄉研究所教授) 這本書,甚至超越同志範疇,觸及了普世主題──愛與人性的奮鬥和

勇氣,讀來動容。──許佑生(作家) 一般的社會大眾也需要看到這樣成功的同志家庭,才能拓展視野,減少歧見……這才是更豐富的人生百態。──郭媽媽(同志父母愛心協會召集人) 《兩個爸爸》是動人心弦、發人深省的一部生命史詩……當多元文化、尊重差異已是耳熟能詳的教育理念,學校教育工作者又如何實踐力行、以身作則?──楊巧玲(高雄師範大學教育學系教授兼教育學院院長) 他們的個人經驗具體呈現了社會體制與法律制度的壓迫與對抗的過程,相信不管是哪一種身分的讀者,都能在書中讀到滿滿的愛與堅毅。──趙淑珠(彰化師範大學輔導與諮商學系婚姻與家族治療碩士班教授)

陳子良和陳海思鐸以這本《兩個爸爸》承先啟後……帶著我們看見同志家庭最真實的悲歡與成長。──劉育豪(高雄市港和國小教師、高雄市性別公民行動協會理事長)

陳映真的小說書寫與社會實踐析論

為了解決交往一週年感言 的問題,作者石筱珮 這樣論述:

本論文在研究方法上,將藉用顏崑陽教授提出的「作家的意識結叢」與「作家的三重存在情境」做為理論基礎,以文本分析與社會情境考察,內外交互詮釋;然後將分析詮釋所獲致的意義加以綜合,系統性的呈現出陳映真的小說書寫與社會實踐意義。在方法論上,本論文對於研究對象的本質,預設二個基本假定:文學反映時代與社會、文學家的三重存在。 期望能以此說明陳映真透過小說形式,展現的社會關懷與實踐。要討論他的小說作品,時代社會現況不能只被視為客觀背景。作家所處的時代,政治、社會、經濟及當時的文藝思潮走向,都會影響小說家的世界觀。 他的創作,不僅僅只是為藝術價值所寫,更強烈的意圖是希望能夠為社會各階層的小人物發聲。

書寫是他抵抗主流價值的一種形式,聲音或許微小,但不容許我們視而不見。在陳映真小說中,透過人物角色、背景的建構,隱藏著他的批判視角。陳映真相信文學應該有其社會改革的作用,藉由文學發掘社會問題,或許緩慢,但是他仍試著親身參與。我們可以說陳映真是透過小說反映當時臺灣社會重要的問題,他的文學在社會裡寫作,寫作也是為了社會。

交往一週年感言的網路口碑排行榜

-

#1.結婚一周年紀念日說說簡短感言感動心愛的她- 人人焦點

當然最讓人頭痛的是情侶的紀念日吧,情侶交往一周年紀念日該怎麼度過,跟小編來看看吧。都說男人過得粗糙,女人過得精緻,但男女談戀愛了,一方註定是要爲 ... 於 ppfocus.com -

#2.[心情] 男友完全沒有準備週年紀念日- Boy-Girl板 - nevtrend.pl

推milyhung: 交往這麼多年我還真的沒過過週年紀念日72F 11/08 08:01. 交往一週年感言地震震央とは. 獵人公仔蝦皮. 一周年快樂♥️」雖去年交往十週年 ... 於 igq.nevtrend.pl -

#3.交往一週年紀念信,要怎麼寫,跟女朋友一週年紀念怎麼寫情書

交往一週年 紀念信,要怎麼寫,跟女朋友一週年紀念怎麼寫情書 · 1.與你一見如故,是我今生最美麗的相遇。 · 2.一直想說,無論走到**,最想去的是你的身邊。 · 3. 於 www.jipai.cc -

#4.陳喬恩交往一週年放閃!隔離也要「自助燭光晚餐」甜爆. 週年 ...

交往一週年感言. 【 紀念日字母旗】 艾妮EasyParty ◎ HAPPY ANNIVERSARY 結婚週年交往週年週年佈置. 卡片機關卡片裝飾爆炸盒手工書手作商品手作卡片 ... 於 qyb.unepetitecoupe.fr -

#5.交往一週年感言. 週年紀念活動

交往一週年感言 地震震央とは. 獵人公仔蝦皮. 一周年快樂♥️」雖去年交往十週年的慶祝好像才剛過,轉眼間我們居然就這樣在一起了十一週年♡. 於 nww.klimatyzacjagarwolin.pl -

#6.交往一週年慶祝情人節男友/女友禮物推薦分享. 交往一週年感言

是有過得這麼辛苦62F 11/08. 推milyhung: 交往這麼多年我還真的沒過過週年紀念日72F 11/08 08:01. 选个好的礼物庆祝纪念日非常美好。 2022 年1 月25 。 於 cdn.trimaster.pl -

#7.週年紀念好去處. 幫女友換新機!打開LINE驚見這句話他問網友 ...

[討論] 一週年紀念日會過嗎?. 交往一週年感言 · 交往一週年怎麼慶祝? 【7個拍拖週年紀念日的慶祝方法】 · 情人節特輯:交往四週年紀念日手作對戒浪漫驚喜# ... 於 cpg.florianbouvetentraineurdechecs.fr -

#8.交往一週年感言. 情侶生日卡片內容

交往一週年感言. 情侶生日卡片內容. 想吃母女丼!他灌醉女友摸上床性侵她媽她追劇驚見荒淫過程 ... 於 zfy.dominiquebarbier.fr -

#9.惡作劇之祕戀: 禾馬文化紅櫻桃系列833 - Google 圖書結果

「今天是我們交往第一百天耶! ... 臨時要他掰出感言,他是做不到的,但是愛她的心情卻半點不假。「好吧!晚安,這筆債等到我們交往一週年的時候,再跟你討。 於 books.google.com.tw -

#10.交往一週年感言的推薦與評價,DCARD、PTT

在交往一週年感言這個產品中,有8篇Facebook貼文,粉絲數超過2萬的網紅Alan毛亮傑,也在其Facebook貼文中提到, 2015年在「康熙來了」被小S大讚的「楊梅吳尊」消防員柏 ... 於 fancy.mediatagtw.com -

#11.120323交往即將滿一周年感言@ 辣個媽媽Dino - 痞客邦

尤其是四月六號,這天除了是札克生日,也是我們的交往紀念日。 ... 。120323交往即將滿一周年感言 ... 既然是滿一年的紀念,自然又會再放大數倍...XD 於 wanting1210.pixnet.net -

#12.細數10對甜蜜放閃明星的結婚週年感言 - LINE TODAY

由拍拖到婚後,Tracy 對愛情處理極低調,但在剛過去的結婚1週年,朱千雪在社交網站貼出婚照放閃:「不論你們交往多久,當你結婚了,周年紀念就要重新 ... 於 today.line.me -

#13.Dcard

我和男友的身高差了30公分(155和185)~之前交往前就有偷偷想過不知道和他抱抱的感覺 ... 秀:很難過因為要宣傳Solo曲所以沒辦法發3月的巡演感言,心想是可以這麼說的 ... 於 www.dcard.tw -

#14.就別嫌麻煩,「交往紀念日」一定要慶祝的四個

交往一週年感言. 想要甜蜜蜜,就別嫌麻煩,「交往紀念日」一定要慶祝的四個 · 交往週年驚喜. 24小時全球新聞滾動| 大紀元 · 結婚周年紀念不能馬虎!7種獨特 ... 於 vmw.uwaki-tyosa.biz -

#15.交往一個月紀念日說說每天一句不嫌少(2). 交往一個月禮物Dcard

已經不只一年一個,而總括世界各地,其實一年原來可以有13個情人節! 交往一週年感言. 交往一個月禮物. 一個朋友說他女朋友每個月當初在一起的那天 ... 於 ebanisteriaorbis.es -

#16.交往一週年慶祝有創意的告白方式或許你也可以試試. 交往一週 ...

跟著這篇文章看下去,讓今年與男友攜手度過第十年的編輯,帶你掌握愛情週年的陰晴圓. 选个好的礼物庆祝纪念日非常美好。 今(4日)農曆七月初七,是一年一度 ... 於 sexdelirious.it -

#17.交往週年感言

網友湘湘媽咪: 在一起快16個年頭了~但結婚7週年而已! 網友Yi Jie媽咪: 交往4.5年(今年尚未40歲) 網友Shih Tzu媽咪: 交往9 … 十周年结婚纪念日感言 ... 於 462223761.sunsetbeachclub.ru -

#18.世界電影雜誌: 2016年十二月號576期 - 第 168 頁 - Google 圖書結果

拍片後不休息,自願提早一週向劇組報到,學習甩鞭子,敬業精神可嘉。只練習三天, ... 郭藹明多年以前在美國是太空實習工程師,對於老公貼心的得獎感言,自是十分感動。 於 books.google.com.tw -

#19.【愛情】一周年紀念日快樂 認識你是最大的幸福 - Stella史黛拉

女生到了一定的年紀,都會特別謹慎的挑選交往的對象不像年輕時不愛了就分開,再找個新對象就好總覺得已經沒有那麼多的青春浪費在一個人身上了. 於 stellachen524.pixnet.net -

#20.結婚1周年紀念日感言說不出的溫暖 - 壹讀

愛情需要承諾,同樣地,愛情也需要紀念。結婚一周年是一個特別值得紀念的日子。很多新人在這個特殊的日子都會為對方準備驚喜,另外一段暖心的話語也能 ... 於 read01.com -

#21.交往一週年感言. 情人節先別急著脫單!命理師曝「3生肖3星座 ...

交往一週年 卡片內容. 交往紀念日怎麼過,禮物、餐廳必備提案-給木頭男友的求生指南. 朋友Hio— 交往8 年新婚1 年女. 不會準備禮物,連之前拍拖八週年也 ... 於 rfp.fare3d.it -

#22.不甩豪門婚!楊紫瓊認愛差17歲CEO 相戀19年仍甜蜜 - TVBS新聞

楊紫瓊曾大方承認跟尚陶德交往中。 ... 相戀後,楊紫瓊不時在IG放閃,照片中與男友躺在床上臉貼臉的自拍,附上英文感言:「慶祝交往6000天,更是為了 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#23.雖然苦,還是想活成令人羨慕的樣子:那些在都會流淚築夢的女子們: 北京女子图鉴

剛交往時,有一次我說我想吃巧克力,他跑去超市買了每一種巧克力,提了一個大袋子對我說: ... 一確立了關係,我就立即辭職在大倫之前,我曾有一個極穩定的男朋友,相處六年, ... 於 books.google.com.tw -

#24.『分享』維持熱戀的方法. 交往一週年感言 - Ferran Mas

交往一週年 慶祝分享男朋友創意禮物. 世界華人工商婦女企管協會美南分會第38屆週年慶理監事宣誓就職典禮於2月19日(. 月15日 ... 於 omt.ferranmas.es -

#25.情侶一週年紀念日說說_談戀愛一週年紀念日的說說 - 三度漢語網

10*** 願你們二人和睦同居,好比那貴重的油澆在亞倫的頭上,流到全身;又好比黑門的甘露降在錫安山;彼此相愛、相顧,互相體諒、理解,共同努力、向前,建造幸福的基督化之! 於 www.3du.tw -

#26.《財閥家的小兒子》完結篇收視率26.9%完美收官!劇情反轉再 ...

李星民稱號再升級,劇終感言特別單獨提到「他」。 ... 《財閥家的小兒子》最後一週的劇情就在宋仲基用計擊敗大伯父、二伯父,即將坐上集團會長之位 ... 於 www.popdaily.com.tw -

#27.毒牙小姐- 【毒牙與大米的結婚週年感言】 不知不覺 - Facebook

不知不覺,跟大米結婚也滿一週年了,基本上,婚後兩人相處仍然如同交往時一般,偶有小爭執,但並沒有什麼大爭吵;甚至彼此討論過,是否覺得對方婚前婚後有 ... 於 www.facebook.com -

#28.交往紀念日. 交往週年驚喜

交往一週年慶祝不用花大錢的禮物清單@ 特別生日禮物 ... 情人節特輯:交往四週年紀念日手作對戒浪漫驚喜#Vlog ... 交往一週年感言地震震央とは. 於 pei.artczie.pl -

#29.相遇一週年感言@ 書信傳情:: 隨意窩Xuite日誌

這本小冊子是我打從跟你交往的第一個月開始,就決定要好好利用它來記錄屬於我們的一切,電影票根、遊樂場門票、瑣事記錄、遊玩照片、妳的愛的回應、心情點滴,都被我刻意的 ... 於 blog.xuite.net -

#30.交往一週年感想 - 阿比的家- 痞客邦

交往 一周年快樂!!正確交往日期,不記得,也沒特別去定,不重要。去年的此時,在彼此感覺很好的時候,帶著些許不安與擔心害怕的心情,我們決定成為男女 ... 於 capl22.pixnet.net -

#31.熱血人妻一把罩【幸福才是王道之一】 - Google 圖書結果

「有緣有分的認識一週就決定結婚的大有人在,有緣無分的呢,交往十年還是結不了婚。」負責花藝方面的花花突然發表感言。「嘿咩,都相見恨晚了,還要拖多久? 於 books.google.com.tw -

#32.交往一週年禮物. 電影時刻 - Studio Relaksu

交往一週年感言. 交往紀念日英文 · 情人節特輯:交往四週年紀念日手作對戒浪漫驚喜#Vlog · More videos on YouTube · 瓦城永和店. 藏壽司Kurasushi》最後一天 ... 於 mjr.studiorelaksu.pl