信義分局吳興街派出所的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦姚瑞中,LSD寫的 海市蜃樓VII:台灣閒置公共設施抽樣踏查 可以從中找到所需的評價。

另外網站這個修車的怪怪的休假警眼尖認出轄內慣竊同事直呼好眼力也說明:【記者方笙楠臺北報導】臺北市信義分局吳興街派出所警員陳郁傑日前休假時,經過北市信義區莊敬路一處腳踏車店時,眼尖發現一名男子於腳踏車店騎樓正在 ...

銘傳大學 犯罪防治學系兩岸與犯罪防治碩士在職專班 黃富源所指導 周復原的 住宅竊盗被害感受與防制認知之研究-以臺北市信義區之山莊社區為例 (2020),提出信義分局吳興街派出所關鍵因素是什麼,來自於信義區、住宅竊盜、被害人、修復式司法。

而第二篇論文國立清華大學 歷史研究所 鐘月岑所指導 任德寬的 台灣「錄影監視系統」的歷史發展-以鳳山市為例 (2009),提出因為有 錄影監視系統、監視社會、科技與社會、行動者網絡理論、數位影像的重點而找出了 信義分局吳興街派出所的解答。

最後網站長者迷途走失信義警鷹眼速尋回 - 一零一傳媒則補充:臺北市政府警察局信義分局吳興街派出所警員李博涵、楊朋成等2位,日前(5月2日)擔服0時至3時巡邏勤務,於當日凌晨0時50分許接獲值班通報, ...

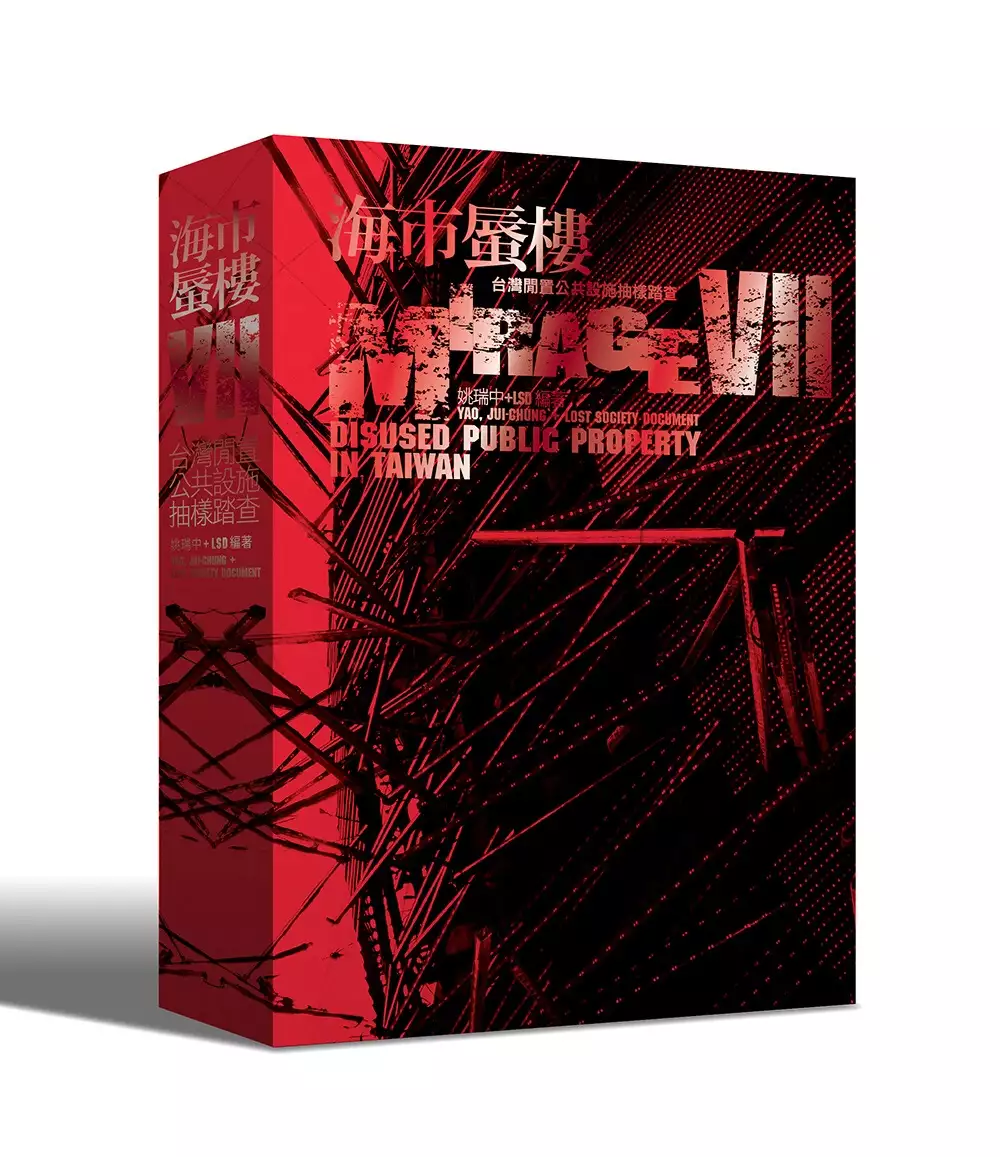

海市蜃樓VII:台灣閒置公共設施抽樣踏查

為了解決信義分局吳興街派出所 的問題,作者姚瑞中,LSD 這樣論述:

台灣各地常可見偌大的閒置公共設施,其產生的原因包括政黨輪替、政務官更迭、競選支票承諾、政策轉彎、空間使用目標不明確、特定活動而非常態活動之建設、管理不善、不當的競爭型計畫、法規過時或抵觸、行政程序阻礙,加上少子化、人口超高齡化,以及成立六都導致人口更加集中於都市⋯⋯ 近十年來因政府正視公有閒置空間,逐漸進行整頓與活化,整體而言效率提高不少。本集《海市蜃樓》動員四十多位學生進行第七次全面抽樣踏查,收錄了六十一處完全閒置、部分閒置、低度使用或延宕開發之公共設施、四處天然災害導致閒置的公共設施、二十處閒置活化再閒置之公共設施,以及十五處已活化或活化中之公共設施,按往例一

樣,總計一百處案例。

住宅竊盗被害感受與防制認知之研究-以臺北市信義區之山莊社區為例

為了解決信義分局吳興街派出所 的問題,作者周復原 這樣論述:

本研究以臺北市信義區山莊社區之住宅竊盗居民被害感受與防制認知為主,為了瞭解住宅竊盗被害人感受(其中分為心理、生理層面)與防制意識(可分為被害人意識、物理改善、社區防衛、與警察保全互動等4個層面),特別進行這次研究。「罪惡出於懶人之手(飽暖思淫慾,飢寒起盗心)」,是所有竊嫌最常使用的合理化藉口,本研究以半結構式訪談,就被害人對於受竊之受害經歷、程度與相關防制作為作為訪談重點,並深度訪談一名竊盜案加害人,期藉由加害者與被害者之觀點,就不同變項交互探討竊案之防治作為,以達防制竊案之發生。內文佐以日常活動理論、破窗理論與情境犯罪預防等觀點防制犯罪,並針對被害人恐懼的部分分析,並以近代著重之修復式司法

探討用以住宅竊案之可行性。另外,住宅竊案之被害者是否有其共通點與近似之處,及其相關之防衛措施等,亦是本研究所欲探討之目的研究發現,短期自由刑對於防治住宅竊案成效不彰、住宅竊盜需加強修復式司法,並應加強社區活動與居民互動連結,且需掌握被害者心理給予適時輔導,並強化員警關懷與同理能力並加強宣導等等。

台灣「錄影監視系統」的歷史發展-以鳳山市為例

為了解決信義分局吳興街派出所 的問題,作者任德寬 這樣論述:

在過去許多針對「監視」與「社會」的研究討論。多半以社會對「監視」討論為重,較少關心「技術」與「社會」之間的討論。(Science, Technology andSociety, 簡稱STS)的研究取徑來看待此「技術」、「社會」之間的互動模式,強調若僅以用直線性的歷史觀去分析「監視技術」與使用者之間互動,並解釋「技術」對於社會的影響,這樣往往窄化了看待科學與技術發展的過程,若能從使用者的角度來思考技術發展歷程,將會看見響技術與社會現象的眾多可能。本文所能提出的貢獻,是建立在許多國內的研究之上,透過科技與社會(STS)的研究取徑,藉由現有的文獻與訪談資料找尋被人忽略的「技術」與「使用者」。筆者在

透過鳳山的案例訪談,以及筆者在本研究所做的研究與蒐集資料。發現台灣社會與「錄影監視系統」互動形成的獨特之處。第一、發現地方里長、基層警員對「錄影監視系統」詮釋,不單是使用者的詮釋,也是反抗者集體的詮釋。台灣對「錄影監視系統」的使用方式,明顯不同於英國或歐陸的研究發現,主要的差異在於歐陸及英國強調「監控」,尋找「不正常」的行為,台灣對於錄影監視系統的的使用,則著重於犯罪的嚇阻與事件發生後的線索蒐集。第二、「錄影監視系統」擴張的內部動能為何?以美國來說,911之前,多以私人產業與企業使用較多。911之後,則偏重於強化國土防衛,重視如何辨識危險份子。歐洲,則重視市中心的城區重建,希望透過「錄影監視系

統」,提高民眾對城內商業區的信賴感。台灣則與台灣獨特的產業發展與產業特性結合,台灣的「錄影監視系統」隨著台灣有線電視的興盛與電子產業與中小型經銷模式,間接鼓舞了台灣「錄影監視系統」多點且小規模的發展模式。第三、使用者對於「影像」與「錄影技術」的信任。台灣民眾對影像的理解,透過早期有線電視業者與官方的對抗,以及周邊電子零件產業與經銷制度的活躍,使民間對於使用纜線傳輸影像早就有十分豐富的使用經驗,這樣的使用經驗,應該有助於分析民眾對影像信賴的形成,值得後續研究繼續朝此一方向思考。關鍵詞:錄影監視系統、監視社會、科技與社會、行動者網絡理論、數位影像

信義分局吳興街派出所的網路口碑排行榜

-

#1.吳興街派出所地址|電話|評價|所長|服務時間-【臺北市警局】

警局名稱, 吳興街派出所. 中文全稱, 臺北市政府警察局信義分局吳興街派出所(英文名:Wuxingjie St. Police Station). 派出所真實評論 於 twpaichusuo.com -

#2.您好,這裡是信義分局吳興街派出所。 - 廢文板 - Dcard

您好,這裡是信義分局吳興街派出所。 廢文. 2021年9月3日14:48. 一起床就看到這個還好我也是見過大風大浪的人啊。 志工日常. imgur. 哈哈 愛心. 於 www.dcard.tw -

#3.這個修車的怪怪的休假警眼尖認出轄內慣竊同事直呼好眼力

【記者方笙楠臺北報導】臺北市信義分局吳興街派出所警員陳郁傑日前休假時,經過北市信義區莊敬路一處腳踏車店時,眼尖發現一名男子於腳踏車店騎樓正在 ... 於 today.line.me -

#4.長者迷途走失信義警鷹眼速尋回 - 一零一傳媒

臺北市政府警察局信義分局吳興街派出所警員李博涵、楊朋成等2位,日前(5月2日)擔服0時至3時巡邏勤務,於當日凌晨0時50分許接獲值班通報, ... 於 www.101newsmedia.com -

#5.臺北市政府警察局(信義分局吳興街派出所),警察局-LIFEGO便民網

臺北市政府警察局(信義分局吳興街派出所),電話:02-2378-4018,地址:台北市信義區吳興街262號1樓,臺北市政府警察局(信義分局吳興街派出所)的簡介,臺北市政府警察局(信義 ... 於 ez.lifego.tw -

#6.假檢警拐7旬婦抵房產詐財警甕中捉鱉逮2嫌| 社會| 中央社CNA

台北市警察局信義分局吳興街派出所長陳奕鈞今天對外表示,日前接獲賴婦報案,稱她接獲佯裝假檢警詐騙集團行騙,先語帶威脅稱她因涉刑案需交付名下存款 ... 於 www.cna.com.tw -

#7.北市警察局分佈點 - 寬頻房訊科技

編號 名稱 備註 住址 1 松山派出所 隸屬松山分局 台北市八德路四段692號 2 關渡派出所 隸屬北投分局 台北市大度路三段305號 3 大理街派出所 隸屬萬華分局 台北市大理街99號 於 www.54168.com.tw -

#8.三張犁派出所周辺の警察署/交番 - NAVITIME Travel

信義分局 勤務指揮中心: 台北市信義區信義路五段17號: 警察署/交番: 三張犁派出所 ... 吳興街派出所: 台北市信義區吳興街262號: 警察署/交番: 三張犁派出所から約819m先. 於 travel.navitime.com -

#9.信義警聯手郵局攔阻詐騙成功保住婦人300萬 - LIFE 生活網

【記者方笙楠臺北報導】臺北市信義分局吳興街派出所警員潘葆宸、楊朋成及連思源於日前擔服巡邏勤務時,接獲勤指中心通報轄內郵局有民眾疑似接到假綁架 ... 於 life.tw -

#10.台北市信義分局維護治安有成,徐總會長、王前總會長專程鼓勵

徐璧誠總會長、王大銘前總會長特於本(3)月6日下午二時30分專程前往信義分局獎勵有功人員,頒發獎勵金偵查隊壹萬元、吳興街派出所五千元,以肯定員警對治安的貢獻與辛勞。 於 www.tpca.com.tw -

#11.4警包庇同僚酒駕找少年扛罪

「醉」離譜!警政署嚴懲酒駕,北市信義警分局吳興街派出所警員,不僅酒駕肇事,四名同僚事後竟協助找人扛罪,完全無視當時所長就在樓上。信義分局昨天 ... 於 www.chinatimes.com -

#12.假交友真詐騙老梗換包裝信義警攔阻民眾差點上當

台北市警察局信義分局今(二十三)日表示,日前吳興街派出所連二日接獲銀行通報疑似詐騙案,經派遣警力到場處理,兩案都成功攔阻下來,避免三十五萬元 ... 於 tnews.cc -

#13.詐騙車手遭逮還要求喝綠茶?|信義波麗士傻眼移送偵辦

日前台北市信義分局吳興街派出所,接獲58歲林姓婦人報案,稱接獲詐騙集團以佯裝假檢警方式進行詐騙,對方先是以高雄市政府警察局「黃隊長」自稱,並 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#14.吳興街派出所所長 - 叫警察

叫警察,信義分局,信義分局六張犁派出所所長,福德街派出所,台北市派出所所長,信義分局派出所,台北市派出所轄區查詢,警政轄區,吳興派出所失物招領. 於 police.idataiwan.com -

#15.尼莎颱風超大豪雨老婦騎樓滑倒|信義實習警護送就醫 - 警政時報

信義分局吳興街派出所警員葉偉成、謝坤霖及實習生鍾佳翰等3員,於日前上午接獲民眾告知派出所對面騎樓,有位老婦人因天雨路滑跌倒且無法自行起身,鍾 ... 於 www.tcpttw.com -

#16.尼莎颱風超大豪雨老婦騎樓滑倒|信義實習警護送就醫 - 蕃新聞

圖片說明:信義分局吳興街派出所警員葉偉成、謝坤霖與實習員警鍾佳翰。(記者馬治薇翻攝)信義分局吳興街派出所警員葉偉成、謝坤霖及實習生鍾佳翰等3 ... 於 n.yam.com -

#17.臺北市政府警察局信義分局吳興街派出所- AED位置資訊

臺北市政府警察局信義分局吳興街派出所於AED位置資訊資料集。場所名稱:臺北市政府警察局信義分局吳興街派出所,AED地點描述:派出所大門進入右方, ... 於 data.zhupiter.com -

#18.在信義區, 怎樣搭公共交通去臺北市政府警察局(信義分局)

以下公共交通線路會停靠臺北市政府警察局(信義分局)附近. 巴士: 20612647基隆路幹線承德幹線藍 ... 32, 吳興街站Wuxing St. Bus Terminal, 路線預覽. 於 moovitapp.com -

#19.SELECT * FROM this ORDER BY _id_ ASC || 臺北市警察局 ...

name content display_addr poi_addr 臺北市政府警察局總局 臺北市政府警察局總局 臺北市延平南路96號 台北市延平南路96號 大同分局 大同分局 臺北市錦西街200號 台北市錦西街200號 萬華分局 萬華分局 臺北市康定路22號 台北市康定路22號 於 sheethub.com -

#20.台北市政府警察局信義分局吳興街派出所- Taipei 3.39

How popular is 台北市政府警察局信義分局吳興街派出所in Taipei - View reviews, ratings, location maps, contact details. 於 tw.top10place.com -

#21.今日看新聞學法律第十四冊 - Google 圖書結果

本案陳姓女子懷疑與權益有關的司法文書遭員警銷燬,上臉書在「爆料公社」針對台北市警察局信義分局吳興街派出所稱「所謂的有牌流氓大概就是這個樣子」,被控侮辱公署罪, ... 於 books.google.com.tw -

#22.信義分局吳興街派出所附近住宿飯店推薦便宜優惠 - Trip.com

使用Trip.com 查看信義分局吳興街派出所附近住宿飯店推薦真實用戶評論及飯店評分,搜尋信義分局吳興街派出所附近便宜飯店。在Trip.com 訂房台北住宿飯店,獲取精選折扣 ... 於 tc.trip.com -

#23.台北市政府警察局信義分局吳興街派出所 - Facebook

台北市政府警察局信義分局吳興街派 出所 · 粉絲專頁 · 政府機構 · 信義區吳興街262號, Taipei, Taiwan · +886 2 2739 8997 · 尚無評分(1 則評論) · 查看更多有關台北市政府 ... 於 m.facebook.com -

#24.低溫急尋失智親友信義暖警助民團聚過好年- 政府消息新聞

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市信義分局吳興街派出所於年節期間接獲民眾報案,稱配偶施姓男子外出未歸,因施男患有失智情形,且逢寒流來襲、氣溫 ... 於 news.pchome.com.tw -

#25.詐團假檢警老梗用不膩警方及時攔阻新臺幣62萬元 - 民眾日報

臺北市信義分局吳興街派出所日前接獲轄內郵局來電,稱有名老婦人要提領大量現金,疑似遭詐騙,需員警到場協助確認。警員王俊翔、童鈺兆獲報到場後, ... 於 www.mypeoplevol.com -

#26.犯罪分析與安全治理 - 第 454 頁 - Google 圖書結果

回收率 90% 100% 85% 80% 90% 90%警察分局萬華分局萬華分局信義分局信義分局松山 ... 份數桂林路派出所 20 18 西園路派出所 20 20 三張犁派出所 20 17 吳興街派出所 20 ... 於 books.google.com.tw -

#27.臺北市政府警察局信義分局吳興街派出所最新訴訟判決書

「臺北市政府警察局信義分局吳興街派出所」判決文書檢索結果僅供學習,不具有任何法律效力。判決文書中存在同名同姓情況,請不要對號入座。 於 taiwanopendata.com -

#28.有你真好!迷途老翁走失暖警靠一包藥袋找到他家 - 三立新聞

臺北市警局信義分局吳興街派出所警員陳郁傑、黃彥儒,5月3日巡邏時,接獲值班轉民眾報案稱,有位老翁疑似找不到回家的路,不時傻笑又喃喃自語。警方到場, ... 於 www.setn.com -

#29.快下車!大安警飛車攔截阻女子駕車生憾事| 時事 - 聯合影音

台北市大安警分局羅斯福路派出所,日前凌晨一時許接獲信義警分局轉報案件,簡姓男子到吳興街派出所報案,表示妻子因精神壓力太大,疑似有輕生念頭, ... 於 video.udn.com -

#30.台灣生活通

台北市信義區松德路66號, 吳興街派出所 警察單位 台北市信義區吳興街262號. 信義分局 警察單位 台北市信義區信義路5段17號, 松山分局 警察單位 台北市南京東路3段340號 ... 於 www.ezlife88.com -

#31.台北市政府警察局信義分局吳興街派出所- Taipei - Yellow.Place

台北市政府警察局信義分局吳興街派出所 ; Organización gubernamental Fuerzas del orden · Agregar información · 依法維持公共秩序,保護社會安全,防止一切危害,促進人民 ... 於 yellow.place -

#32.臺北市公共自行車租賃系統站點列表 - 维基百科

信義區编辑 ; 松德虎林街口, 松德路79號前, 10, 2021/11/12. 家樂福超市台北松德店; 台北市政府警察局信義分局福德街派出所; 日盛銀行松南分行 ; 捷運永春站(2號出口), 虎林 ... 於 zh.wikipedia.org -

#33.五分埔派出所 - Cinesium

建坪26 784房2廳43. 1年有裝潢前後陽台有陽台. 現在要去哪裡提錢三張犁派出所所長, 信義分局派出所, 信義分局吳興街派出所, 信義分局電話, 信義分局交通分隊 ... 於 www.cinesium.fr -

#34.19歲男詐騙6旬婦父痛心帶路逮兒- 社會- 自由時報電子報

一名19歲黃姓男子上月中旬涉嫌擔任「假檢警」詐騙集團車手,在北市信義區騙走一名6旬受害婦人46萬元,轄區北市警信義分局吳興街派出所據報追查6天後 ... 於 news.ltn.com.tw -

#35.臺北市政府警察局信義分局吳興街派出所,電話 - YPGO 台灣

臺北市政府警察局信義分局吳興街派出所. 電話:02 27398997. 傳真:02 27398998. 臺北市政府警察局信義分局吳興街派出所, 警察保護. 臺北市政府警察局信義分局吳興街 ... 於 tw.ypgo.net -

#36.臺北市【吳興街派出所】地址與電話聯絡資訊 - 警察局資訊網

單位名稱:吳興街派出所; 英文名稱:Wuxingjie St. Police Station; 所在縣市:臺北市; 詳細地址:信義區吳興街262號; 聯繫電話:02 27398997. 於 police.iwiki.tw -

#37.聯絡資訊-吳興街派出所簡介 - 臺北市政府警察局

派出所 地址:臺北市信義區吳興街262號. 派出所電話:2739-8997、2739-8998. 點閱數:20394; 資料更新:101-01-18 10:32; 資料檢視:111-11-25 23:41; 資料維護:臺北市 ... 於 police.gov.taipei -

#38.藝人馬念先衝派出所尋車警10分鐘神速找回| 社會 - CTWANT

原糯米糰主唱,也曾演出《海角七號》電影的藝人馬念先(馬拉桑)11日下午3點多,匆忙跑進信義警分局吳興街派出所,神色緊張向警察求助「我的腳踏車 ... 於 www.ctwant.com -

#39.臺北市政府警察局(信義分局吳興街派出所) :: 現在要去哪裡提錢

現在要去哪裡提錢,臺北市政府警察局(信義分局吳興街派出所),電話:02-2378-4018,地址:台北市信義區吳興街262號1樓,臺北市政府警察局(信義分局吳興街派出所)的簡介, ... 於 atm.moreptt.com -

#40.預防詐騙宣導-新竹市警察局第二分局

農曆年前各種詐騙層出不窮,信義分局吳興街派出所日前上午接獲轄內富邦銀行莊敬分行來電通報表示,有一民眾欲匯款10萬美金至國外帳戶,疑似遭到詐騙,需要員警到場協助 ... 於 www.hccp.gov.tw -

#41.「老師帶你飛」投資詐騙猖獗信義警一日成功攔阻3件

【記者江孟謙/抬北報導】信義警分局吳興街派出所日前24小時內接獲轄內3家銀行機構通報疑似詐騙案件,警方及時派員到場,全數成功攔阻, ... 於 tw.nextapple.com -

#42.女運將為搶快篩併排違停見警開單奔出求情...通緝犯身分曝光

12日上午信義警分局吳興所警員巡邏時,發現一輛計程車併排違停, ... 信義警方表示:吳興街派出所警員陳晉賢,12日上午擔服勤區查察勤務到里辦公室洽 ... 於 www.ettoday.net -

#43.臺北市政府警察局信義分局劉鴻烈分局長、吳興街派出所林惠山 ...

機關:臺北市政府警察局信義分局科室:吳興街派出所日期:2016/12/4聯絡:所長林惠山電話:02-2739-8997信義分局吳興街派出所於105年11月30日凌晨接獲轄內超商店員通報, ... 於 blog.xuite.net