傀儡番意思的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦戴世軒寫的 道西基地新事件2:地底下的全面戰爭 和陳耀昌的 島之曦都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自大喜文化 和遠流所出版 。

朝陽科技大學 建築系建築及都市設計博士班 陳信安、詹玉艷所指導 鐘敻洋的 現象學「存有」觀點探析賽博時間與空間之設定模式 ─以《攻殼機動隊》為例 (2020),提出傀儡番意思關鍵因素是什麼,來自於攻殼機動隊、賽博時間、賽博空間、現象學、鏡像階段、鍊金術。

而第二篇論文國立高雄師範大學 表演藝術碩士學位學程 唐漁硯、姚村雄所指導 姚杏芝的 臺灣恆春半島車鼓弄的發展研究 (2018),提出因為有 車鼓、車鼓戲、車鼓弄、弄車鼓、恆春半島、車鼓陣、五六上工尺歌謠團的重點而找出了 傀儡番意思的解答。

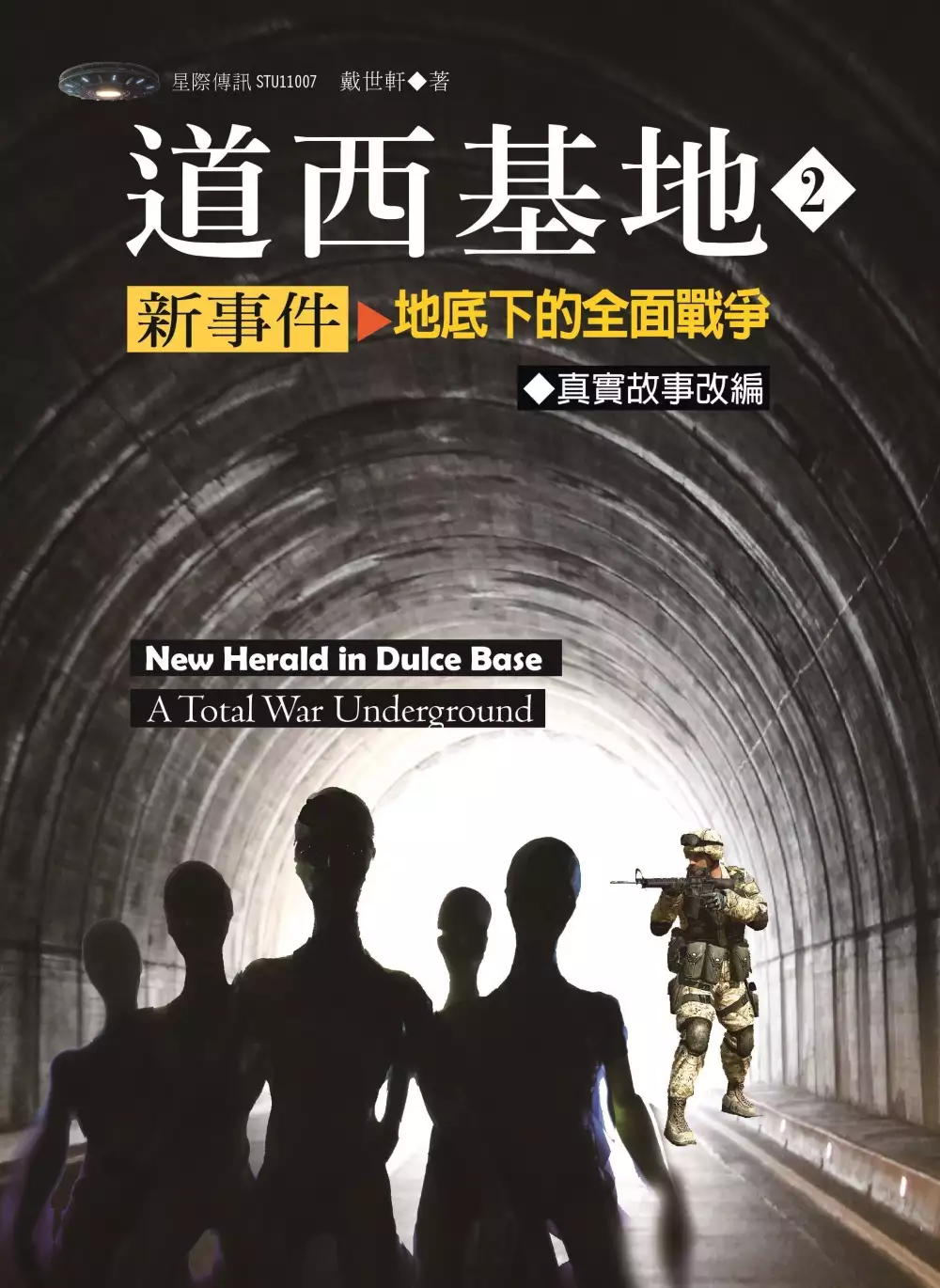

道西基地新事件2:地底下的全面戰爭

為了解決傀儡番意思 的問題,作者戴世軒 這樣論述:

真人真事改編 為了愛人赴湯蹈火、忠貞不渝的感情 深入道西基地內部的驚悚冒險旅程 解密道西基地內部結構與人事組成 上百種不同的外星生命樣貌 人類與外星人亦善亦惡、錯綜複雜的關係 揭露納粹戰敗後逃亡的所在地 揭露納粹飛碟內部構造 危及全球人類病毒的爆發因果 顛覆常人所認為的真理 X計畫的實行與覆滅 來自未來人類的干預 鄭海濤在友人的幫助下,順利從道西基地逃出。經過這次的探索,鄭海濤已身心俱疲,他已失去了太多太多,他沒有勇氣繼續尋找下去。他想放棄,只想安安穩穩地在國內過完餘生。但鄭海濤所引起的騷動與效應已擴散開來,道西基地裡的外星人不會放棄獵殺鄭海濤,只因他握有足以撼動全世界的秘密、聖喬

治亞屠龍會的人也不會放棄獵殺鄭海濤、只因他想打破人類與外星人之間的和平。鄭海濤的平靜生活屢屢被打破,甚至還差點死在自己的國土上。鄭海濤深受其擾,決定向密友尋求幫助。現在唯一擺脫外星人追殺的辦法就是扭轉角色-變成狩獵的一方,直到對方死亡.至於擺脫聖喬治亞屠龍會的方法是向他們證實,外星人即將對人類不利、原有的和平誓約只是個謊言。鄭海濤夾在這兩個勢力之間,不停的來回周旋。最後,鄭海濤一行人組織了一群群的軍隊,再度邁向道西基地,探索更深層的秘密。除了拯救自己的女朋友之外,也拯救全地球的人類…… 地底下的戰爭,即將全面開打… 傑夫走到隊伍跟前示意大家列隊站好,然後清清嗓子說道:「待會兒我

們分成兩組行動,魯比斯和我帶800人去第六層炸毀那裡的磁懸浮快列隧道,以免外星人的部隊從別的基地增援,尤娜你和鄭帶著其他人到第二層去解救被蜥蜴人關押的人質,行動中我們隨時保持聯繫!好了,事不宜遲,大家行動吧!」 在傑夫指揮眾人分批登上飛行器的同時刻,身處道西基地第七層雷德蒙也正帶領著特種部隊沿崎嶇的通道向基地縱深前進,本來的計畫是由悟空帶路,但現在醉的不省人事的它卻由一名士兵背著走在隊伍前頭,一路上出乎雷德蒙意料的是他所設想的一上來便遭到外星人伏擊的場景並未出現,相反前方通道裡卻靜的出奇,這得以讓他放下心來好好地環視了一番四周,這裡的一切都是按照灰人風格設計的,充滿了異域色彩,隧道兩側

的管壁看著像是兩排張開的巨大肋骨,縫隙處嵌著螺旋狀填充物,地面踩下去軟塌塌的不知是何種質料鋪墊而成,角落裡每隔一百步就投射出兩道亮光其亮度足以超明整個隧道,隨著隊伍越發接近前方出口處的亮光,越來越多的士兵開始鬆懈下來,走在最前面的一名士兵甚至往嘴裡叼了根煙停下來一邊低頭打火一邊說道: 「我覺得那幫傢伙早就跑了,可能在我們轟炸降落區的時候它們就溜掉了。」正說著眾人腳下突然莫名地顫抖起來,幾秒鐘之後地面分解成無數飛馳旋轉的圓碟,許多士兵慘叫著紛紛落入圓碟之間的縫隙裡,跟著一股股鮮血便如噴泉一樣滋射出來,雷德蒙見狀忙大喊一聲:「弟兄們!沒有幾步了,大家不要停,衝到前面出口去!」 在他

的帶動下,倖存的士兵們踮起腳尖在各個圓盤間跳來跳去,小心翼翼的向著前方前進,當有幾名士兵快要接近出口處時,卻見數道白光呼嘯著迎面襲來,那幾人連吭都沒吭一聲便被撂倒了,在這種情形下,雷德蒙抄起一枚手雷磕開保險朝著出口拽了過去同時回頭大聲叫道:「它們在那裡等著我們呢!大家都跟著我做,我們先殺出去!」 其他人見了也都爭先效仿,很快手雷就像雨點一樣接二連三落在出口處,在一聲聲轟鳴巨響中,雷德蒙帶著他的部隊強行從隧道裡沖進了第七層基地大廳,正如雷德蒙所料,地上躺著幾個被炸斷腿的灰人,它們蜷著身子痛苦的抽搐著,而周圍還有更多的灰人抬著嵌在手臂上的鐳射武器一邊開火一邊從四面向雷德蒙他們合圍過來,很多

才冒死沖出來的士兵還來不及抬起槍口便在灰人的鐳射武器打擊下蒸發掉了,在這種情形下之前一直伏在士兵背上昏睡的悟空這時突然睜開眼睛,跳下來以迅雷不及掩耳的速度在人們腿下鑽來鑽去,將猴子靈活性發揮的淋漓盡致,三兩下便跑沒影了,它的這一舉動讓一直背著它的士兵都看愣了,他張嘴正想說什麼卻被一道鐳射穿透胸口,瞬間他的軀體上便融出了一個大洞,那士兵兩眼一翻一頭栽在了地上。 在經歷了突襲造成的短暫混亂後,為了儘快穩住陣腳,雷德蒙迎著灰人的攻擊身先士卒沖在第一線,他看準時機端起槍一陣掃射撂倒了前方一個灰人同時大聲叫道:「弟兄們!不要躲,把它們幹掉,它們只有幾十個,用子彈就可以解決它們!」 其它士

兵見狀馬上組織好隊形,組成三角佇列邊朝四周的灰人開火邊緩緩前進,沿途不時的有人被擊中倒下,但馬上又有人擠過來補上空缺,相比之下,灰人散佈的比較分散,它們不懂組陣也無法相互馳援,由此慢慢被A隊分割成幾塊,事實證明灰人對子彈也並不比人類有免疫性,數量上它們更是不佔優勢,在A隊有組織的火力掃射下,灰人們一個個中彈倒地,其餘的都轉身奔向大廳左側的一處洞口,這會兒有些士兵早已殺紅了眼,見灰人逃跑他們大叫著端起槍就要追上去,卻被雷德蒙大聲阻止住了: 「夠了!不要追了,我們的目標不是它們,現在整理隊伍去灰人的實驗室,留給我們的時間不多了…」 各界強力推薦 香港飛碟學會 創會/現任會長|

方仲滿 世界華人星際文明研究總會副理事長|呂應鐘 中國文化大學史學系兼任副教授|周健 光中心創辦人|周介偉 地質工程師/全球趨勢觀察者|廖日昇

傀儡番意思進入發燒排行的影片

本集主題:「圖解台灣戲劇史綱」介紹

訪問作者: 黃宣諭

內容簡介:

歌仔戲、南北管、京劇、崑曲、布袋戲、傀儡戲、車鼓陣、採茶陣、番婆弄、桃花過渡、布馬陣……無論歲時節慶或迎神酬神,永不停歇的在地「歌」、「舞」、「演」、「樂」

自漢人來到台灣,戲曲及戲劇活動與庶民生活便有極為密切的關係。每逢歲時節慶或迎神酬神往往可見到各類戲曲演出,如梨園戲、亂彈戲、皮影戲、傀儡戲、掌中戲、歌仔戲、高甲戲、車鼓戲、採茶戲、京戲等。不但是民間地方的風俗與特殊表演展現,也是傳統社會最興盛的娛樂休閒活動。

清領時期,戲曲的盛況甚至牽動官府頒布禁止演戲的規約。顯見戲曲在日常生活上受到民眾歡迎的程度。

而日治時期雖見民間戲劇被迫轉型為改良戲,服膺於皇民化運動。仍無法改變戲劇與常民的連結。其次,新劇的加入,更是讓西方的戲劇類型進入台灣民眾的觀劇活動中。雖然型態會因應時空而改變,但是人們看戲時的內心,那源自古老的慶典祈福與當下的情感淨化卻永恆不變。

了解戲劇史除了可以增加賞析深度外,本書更採地毯式走訪,搜羅了全台灣在地戲曲、劇團、老戲院、特殊慶典等綜合藝術文化介紹。堪稱第一本圖說台灣戲劇發展史書。

作者簡介:黃宣諭

台南大學戲劇創作與應用研究所。專長:戲劇教育、劇場編導、演員。曾任道禾實驗學校戲劇教師。現職:童顏劇團副團長、台灣體育大學體育系兼任講師。2015年劇本《媽祖的眼淚》獲選台中市媽祖文化節劇本甄選,傳統戲劇組優選。2016年童顏劇團年度製作《綠野幻想曲》編劇、導演。道禾實驗小學畢業演出《童年心事》編劇、導演。教學專長:現代及傳統戲劇劇本創作、技術劇場概論、西洋戲劇發展史、台灣劇場發展史等。

作者粉絲頁: 圖解台灣戲劇史綱

出版社粉絲頁: 晨星出版、 晨星圖解台灣

請大家支持,我全部六個粉絲頁

李基銘主持人粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.lee

李基銘的亂亂分享粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.happy

李基銘的影音頻道粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.video

漢聲廣播電台「fb新鮮事」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.vhbn

漢聲廣播電台「快樂玩童軍」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.scout

漢聲廣播電台「生活有意思」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.life

現象學「存有」觀點探析賽博時間與空間之設定模式 ─以《攻殼機動隊》為例

為了解決傀儡番意思 的問題,作者鐘敻洋 這樣論述:

動漫畫之文化系統如同人類語言系統結構,主要是透過故事文本及圖像傳遞訊息,其角色符碼形塑出當代社會寫實樣貌,多數相關研究脈絡等同連結社會、心理、視覺及文化之各面向網絡。現今傳播媒介多元,在動漫畫、電影等載體裡,創作者擬造客體角色、故事時空與背景,並經由賽博時間(Cybertime)與賽博空間(Cyberspace)構建,重現人類基於現實與想像所虛擬而出的「世界」。此時,閱聽眾成為閱讀及感受的「主體」,並將「自我意識」投射於賽博時空之中。研究通過現象學(Phenomenology)、鏡像階段(mirror stage)、榮格與鍊金術(Alchemy)等學理論述相合,並透過日本動漫畫發展及創作特徵

、科幻故事(SF,Science Fiction)、賽博龐克(Cyberpunk)、蒸汽龐克(Steampunk)等相關題材,以及社會學(Sociology)、傳播學(Communication studies)、圖像學(Iconology)、時間、空間等研究面向之文獻進行整合。研究目的在於解析「閱聽主體」之實存時間及實存空間,透過敘事載體及文本應用,如何轉換「客體角色」進入「賽博時間」及「賽博空間」之應用模式;並列舉《攻殼機動隊》(Ghost in the Shell,1989-2020)動漫畫、電影版等系列為主要研究文本,研究嘗試說明動漫畫之「客體角色」與「實存時間」及「實存空間」、「賽博

空間」及「賽博時間」相應之處。最後歸納「實存時間」與「實存空間」、「賽博時間」及「賽博空間」特性,並就網路硬體之物理性質,透過「閱聽主體」參與,建構與「客體角色」對應之情感,如何轉移至心理及意識層次。透過研究發現,閱聽眾經由載體連通,「自我意識」將自「實存時空」之「物理世界」轉向,進入「賽博時空」之「意識維度」或「個人宇宙」。《攻殼機動隊》之賽博時空應用手法特色如後。1、客體角色之「實存時間」特性有三:(1)故事時間背景多設定在尚未到達的近未來;(2)故事背景複製現實或虛擬時空;(3)角色意識可自由存儲於網絡或雲端當中。2、客體角色的「實存空間」特性有三:(1)故事空間參考香港或日本之底層生活

的街道場景;(2)生活及建物空間多呈現高端科技應用、低端生活水平;(3)上下階層對立明顯,低下層級嚮往上流生活或載體虛構的生活模式。3、「客體角色」之「賽博時間」特性有三:(1)「賽博時間」為虛擬時間,是創作者為客體角色量訂作的專屬時空;(2)「賽博時間」由心靈意識感受時間之長短;(3)客體角色的「自我意識」成為「存在」的證明。4、客體角色之「賽博空間」特性有四:(1)人體器官可替換各式生化軀體,轉換承載意識的「空間」─賽博格;(2)「賽博空間」多由概念符號及思維觀念構建,並非真實存在;(3)「賽博空間」透過外在載體或媒介虛擬的擬造循環空間;(4)「賽博空間」複製現實,「客體角色」的行為領域、

空間形態與現實空間相近。研究以後述三個面相進行結論與歸納如下:1、「實存時空」與「賽博時空」為閱聽眾之現實情感與潛藏意識之鏡像對映;2、透過載體切換實存與虛擬空間,閱聽眾主體可自由往返「實存時空」與「賽博時空」;3、「自我意識」的沉浸,使閱聽眾個人意識留滯「賽博時空」。研究認為典型「賽博時空」主要建構於「主體」(閱聽眾)與「載體」(客體角色),以及「實存時空」與「虛擬時空」之上。透過「自我意識」的沉浸,也是造就賽博時空的「實存」的最重要條件;閱聽眾之「自我意識」及「現實經驗」衍生了「世界」,其主體雖未於賽博時空之外消亡,「現象」卻由此界而生。

島之曦

為了解決傀儡番意思 的問題,作者陳耀昌 這樣論述:

為英雄安魂,為歷史解謎 臺灣史小說重磅力作 勾畫百年前波瀾壯闊的文化啟蒙時代 一位是被時代洪流遺忘的熱血鬥士,一位是果敢前衛的美聲歌后, 他們在人文薈萃的大正時代相遇,共結連理。 在1920~30的狂飆年代,夫妻同心追求理想與改革, 活出臺灣人的尊嚴與風範。 ★珍貴顯影.重現臺灣「狂飆年代」:特別收錄近百幀1920-1940年間珍貴歷史圖像、時代人物與文獻照片 ★照亮島嶼的啟蒙曙光:致敬臺灣文化協會百年獻禮 一部交織著熱血與真愛、烏雲與天光、琴韻與歌聲的壯闊史詩 從思想啟迪、民主萌芽到臺灣意識覺醒 帶來希望與新生的島嶼晨曦…… 臺灣史小

說名家陳耀昌,繼《福爾摩沙三族記》、《傀儡花》之後,又一重磅力作。隨著作家之筆,彷若回到日治時期,體會了「臺灣社運先鋒」盧丙丁及「臺灣歌唱藝術家」林氏好伉儷之間的才情、使命與志業,也認識了引領臺灣文化啟蒙運動的「臺灣文化協會」,以及政治上第一個政黨「臺灣民眾黨」的風起雲湧與興衰歷程。 全書以主角盧丙丁串出那一代掀起「臺灣意識」的各行各路知識份子,呈現1920至1930那個臺灣社會運動最蓬勃的年代,兼又穿插漢生病奮鬥史;同時也藉歌唱藝術家林氏好的故事,帶出1930年代曲盤時期流行音樂盛況,生動刻劃著那個臺灣意識最蓬勃、心靈最熾烈的時代。 島之曦‧真摯推薦 下村作次郎(日本天理大學名

譽教授) 王德威(哈佛大學東亞語言文明系暨比較文學系講座教授) 吳密察(國立故宮博物院院長、歷史學者) 吳豪人(臺灣人權促進會前會長、輔仁大學法律學系教授) 周奕成(大稻埕國際藝術節發起人) 林章峯(林氏家族代表人) 若林正丈(日本早稻田大學名譽教授) 陳芳明(作家、政治大學臺文所講座教授) 陳郁秀(臺灣公共廣播電視集團董事長) 張鐵志(作家) 野島剛(作家、資深媒體人) 廖振富(國立臺灣文學館前館長、中興大學臺文所教授) 第一道啓蒙曙光確然存在。儘管曾經被極力忽略掩蓋,小說家陳耀昌,仍然奮力揭開了一絲縫隙。 ───吳豪人(臺灣人權促進會前會長

、輔仁大學法律學系教授)(摘自「專文推薦」) 小說精妙之處,便是在抗日與抗病之間,拉出一條愛情故事。林氏好與盧丙丁夫妻一起走在時代的最前端,同時開創了社會風氣。陳耀昌在描述他們的愛情故事時,其實也融入他們的臺灣之愛與大眾之愛。───陳芳明(作家、政治大學臺文所講座教授)(摘自「專文推薦」) 本書真的是得其所人的作品,也將是承擔漢生病文學一部分任務之作。同時,透過盧丙丁與林氏好的人生,我們可以看到臺灣史的描寫,在作品中充滿了響徹臺灣人心的聲音與歌聲。 ───下村作次郎(日本天理大學名譽教授)(摘自「跨海推薦」) 我們見證一對臺灣菁英伉儷的浪漫情懷,而這樣的情懷在工運、反殖

、爭取主權在民的呼聲中,顯出更大的寄託和更深遠的抱負。經由陳醫師的大作,盧丙丁、林氏好的故事終於浮出地表,獲得遲來的重視。 ───王德威(哈佛大學東亞語言文明系暨比較文學系講座教授、中央研究院院士))(摘自「推薦」) 此次陳醫師的小說,讓這對被分別認識的夫妻攜手一起出現,並且以這對夫妻為中心將同時代的臺灣文化運動、社會運動的進程與基本的人際關係都給描繪出來了。因此,也可以當成1920至1930年代的臺灣文化運動、社會運動史來閱讀。 ───吳密察(國立故宮博物院院長、歷史學者)(摘自「推薦」) 透過丙丁和阿好,我們看到臺灣文化協會與臺灣民眾黨身不由己的波折,看到蔣渭水與林獻堂諸君

子被思潮拖曳的衝突,看到早期痲瘋病人的苦痛,這些黑夜與雷電。但我們也看到臺灣人盼望現代文明進步開化的曙光。 ───周奕成(大稻埕國際藝術節發起人)(摘自「推薦」) 陳醫生驚人的耐力以及過人的文筆及文思,讓我極為佩服。……這是「下輩可知頂輩代誌」重要的成就。───林章峯(林氏家族代表人)(摘自「推薦」) 我在小說中的某處看到象徵臺灣近代史重要脈絡多重匯聚,一種歷史的「關口」之場景,並深受感動───日本殖民統治下臺灣人自身追求現代性的文化運動,以及社會運動時代之結束;夾雜著統治國家更替的動亂,而進入漫長沉潛時代的入口;從抑制傳染病和行政的現代性,轉向尊重醫療人權的現代性,這個既深且

長的苦澀時期之開端……───若林正丈(日本早稻田大學名譽教授)(摘自「跨海推薦」) 《島之曦》這個故事牽動了臺灣民主政治百年的發展……。讀完《島之曦》,內心十分沉重……那種痛,感同身受,深刻心中。臺灣人真的要珍惜得來不易的民主自由,天佑臺灣! ───陳郁秀(臺灣公共廣播電視集團董事長)(摘自「推薦」) 在那個協會、那個時代中,每個人都是一個故事。陳耀昌醫師選擇了一個獨特的切角重返歷史……。於是,這兩位主角帶我們在「午夜」闖進那個文化創造的、社會改革的、政治啟蒙的屬於臺灣的黃金年代。 ───張鐵志(作家)(摘自「推薦」) 《島之曦》告訴讀者,以前人們所抱持著「臺灣人的臺灣

」的夢想,在跨越一百多年的今天也還被人民堅定地承襲著。擁有仁心仁術而大器晚成的作家陳耀昌,又一次將浪漫滿溢的歷史物語送到我們的書架上。 ───野島剛(作家、資深媒體人)(摘自「跨海推薦」) 能將上述豐富的歷史融合於一部小說中,舉重若輕,陳耀昌醫師堪稱不二人選。小說中更提供很多值得省思的內涵,所有關心臺灣未來前途者都不宜錯過。───廖振富(國立臺灣文學館前館長、中興大學臺文所教授)(摘自「推薦」)

臺灣恆春半島車鼓弄的發展研究

為了解決傀儡番意思 的問題,作者姚杏芝 這樣論述:

摘 要“車鼓弄”是台灣最古老的民間藝術之一,車鼓戲,在恆春半島俗稱“車鼓弄”,藉著豐富的肢體語言來展現舞蹈的美,還有誇張搞笑動作來表現它的娛樂性。是一種由一位旦手持折扇和手巾服裝,一位丑角或一群人表演。“弄”,在中文裡有“轉”、“戲弄”或“舞”的意思,主要描述了人們在寺廟節慶或農閒時唱跳的歡樂氣氛。“車鼓弄”也可以叫做“車鼓”、“弄車鼓”或“車鼓陣”,它們都是在台灣各地的同一種活動。1994年,研究者擔任「恆春南灣社區發展協會」協會總幹事一職時,在某個因緣際會下,遇到了一位精通“車鼓弄”的耆老,對於這種傳統民間藝術的教學和表演上所表現出的熟練程,覺得有其傳承及及研究價值,因此合組了一個名為「

五六上工尺歌謠團」的團隊來練習、表演和教授車鼓陣,並且跟不同的車鼓團隊交流並分享經驗,以學習更多關於“車鼓弄”的知識和技能。2014年,研究者進入國立高雄師範大學成為表演藝術專班的研究生時,發現與恆春半島上“車鼓弄”相關的文獻和跟研究非常稀少,因此進行研究,內容包含如下:1. 研究背景和動機、研究項目的目的及其相關問題、研究範圍及其方法2. 概述“車鼓弄”從中國到台灣的歷史淵源、發展成果和現狀3.“車鼓弄”到恆春半島源流脈絡、傳統“車鼓弄”跟現代恆春地區的“車鼓弄”之間差異4. 恆春半島上主要的“車鼓弄”團隊5. 結論及願景本研究的主要目的是保護恆春半島甚至整個台灣的“車鼓弄”民間藝術文化,為

了補正“車鼓弄”在台灣文獻的缺漏,透過田野調查與實際探訪、記錄在發掘“車鼓弄”傳人或團體的過程跟採訪的內容來進行研究。耆老分享了他們所了解到的“車鼓弄”在恆春半島上的起源,及其在發展過程中不斷變化的因素,也對面臨的困難如老化或和滅絕問題提出解決方案和將來的願景。