光復節放假的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦黃惠君寫的 二二八反抗運動:台灣爭取民主之路(二二八事件75週年增訂版) 和金國棟的 九五老人話滄桑都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自遠足文化 和白象文化所出版 。

國立臺灣大學 新聞研究所 谷玲玲所指導 巴鈞的 中國大陸官媒對外政治論述之建構─2015年中共「九三閱兵」之個案研究 (2021),提出光復節放假關鍵因素是什麼,來自於中共官媒、國家形象、抗戰、閱兵、《人民日報海外網》、《環球網》、論述歷史分析法。

而第二篇論文國立臺北教育大學 台灣文化研究所 何義麟 教授所指導 陳素玲的 媒體人駱文森的政治關懷與文化認同 (2020),提出因為有 駱文森、朝日新聞、媒體人、首都早報、自由時報、民主化、政治關懷、文化認同的重點而找出了 光復節放假的解答。

二二八反抗運動:台灣爭取民主之路(二二八事件75週年增訂版)

為了解決光復節放假 的問題,作者黃惠君 這樣論述:

紀念二二八事件75週年 「歷經二二八事件的台灣人,究竟身處一個什麼樣的時代?」 十年前,本書作者在找尋二二八史料時看到一則剪報,二二八事發後第三天《中華日報》的頭版標題「台南市民大會要求立即實施市長民選」,她停留了下來。她意識到群眾的力量,也看到清楚的民主訴求,但更想知道的是,那跳動的歷史主體,那敢將生命燃燒獻祭給台灣的人,為何承受難忍之痛,讓子彈穿過胸膛?他們究竟身處一個什麼樣的時代?面臨什麼樣的困境?想改變的又是什麼? 歷史在我們體內隨著血液浮沉,先烈留下的血印在前方引路。十年來她潛入歷史,找尋二二八時人人躍起,在白色恐怖黑幕降臨前,曾經有過的民主響動,激烈、熱情、

鋪天蓋地。而統治者長年以光復之姿斷開的日本時代,對二二八世代而言,是同一本未撕完的日曆,沒有一天斷開過。兩種語言、兩種國旗、兩種身分認同,在身分轉換的瞬間,政權的暴力如何加諸於他們身上? 必須重返歷史,了解他們的集體心緒。何以光復歡迎曲變了調,以全面的反抗終結。聽見潘木枝、盧炳欽及陳澄波等人,殉難前站在人民立場講話的聲音。也終於懂得潘木枝的遺書「為市民而死,身雖死猶榮」,是在怎樣的時空飄搖下。而武裝抗爭者的生命本身,就是遺書。他們的遺書,以鮮血書寫。她一字一句打著反抗者的節拍前進,完成「戰鬥曲」、「殉難之愛」等篇章。她為反抗者不屈的靈魂畫下「亡者之姿」,帶二二八受難者重返榮耀。

這本書在二二八過往研究者點起的燭光下前進,有二二八書中罕見的論點,刻劃的力道和文學性也前所未見。 本書特色 ★拉開歷史視角,以日中政權的認同與語言轉換,寫二二八世代身陷的困境與希望。 ★跨越受難家屬個人記憶與以地域史,企圖完整勾勒二二八事件的偉作。 ★以嚴謹論述、生動文筆,重建二二八事件中人民的力量,相當具有動態感。 ★以轉型正義觀點,揭露統治者罪責。 ★筆鋒帶感情,表現出作者女性敏銳的觀察力,以及長年對二二八知識的累積,是一本站在台灣立場所表現的二二八。 ★百餘張珍貴歷史照片,有如立體的二二八紙上紀念館。 ※本書初版為遠足文化《激越與死滅:二二八世代

民主路》,本書為內容增訂版。

光復節放假進入發燒排行的影片

中國大陸官媒對外政治論述之建構─2015年中共「九三閱兵」之個案研究

為了解決光復節放假 的問題,作者巴鈞 這樣論述:

本研究旨在探討中國大陸官方媒體如何在社會主義公有制度下,以其權威性進行對外政治傳播,歸納其報導背後存在之政治脈絡及意識型態。本研究將初步瞭解報導方向及要點,並篩選出重要文本後,再進行論述歷史分析,試圖釐清中共官媒報導策略並揭示其意識型態,分析並觀察《人民日報海外網》及《環球網》如何利用中共2015年舉辦紀念抗戰勝利70週年「九三閱兵」的時機,建構對外政治論述。 《人民日報海外網》和《環球網》依其「分工性」進行對外論述,試圖「講好中國故事」。《環球網》藉報導與評論並陳方式,並以外籍人士為主要採訪對象,建構「九三閱兵」在外人眼中之形象。《人民日報海外網》則重視訊息性報導,即時報導閱兵籌辦各

種細節,其主要採訪對象為海外華人,藉此營造「九三閱兵」是能使海外華人感到榮耀的活動。 研究結果發現,《人民日報海外網》和《環球網》針對日本官方不願反省二戰歷史並抵制「九三閱兵」進行批判,藉由意識型態做為對外論述基礎,並闡述美國等西方國家長期忽視二戰東方戰場、使世人遺忘中國對於二戰之貢獻,建構中共舉辦「九三閱兵」之正當性。

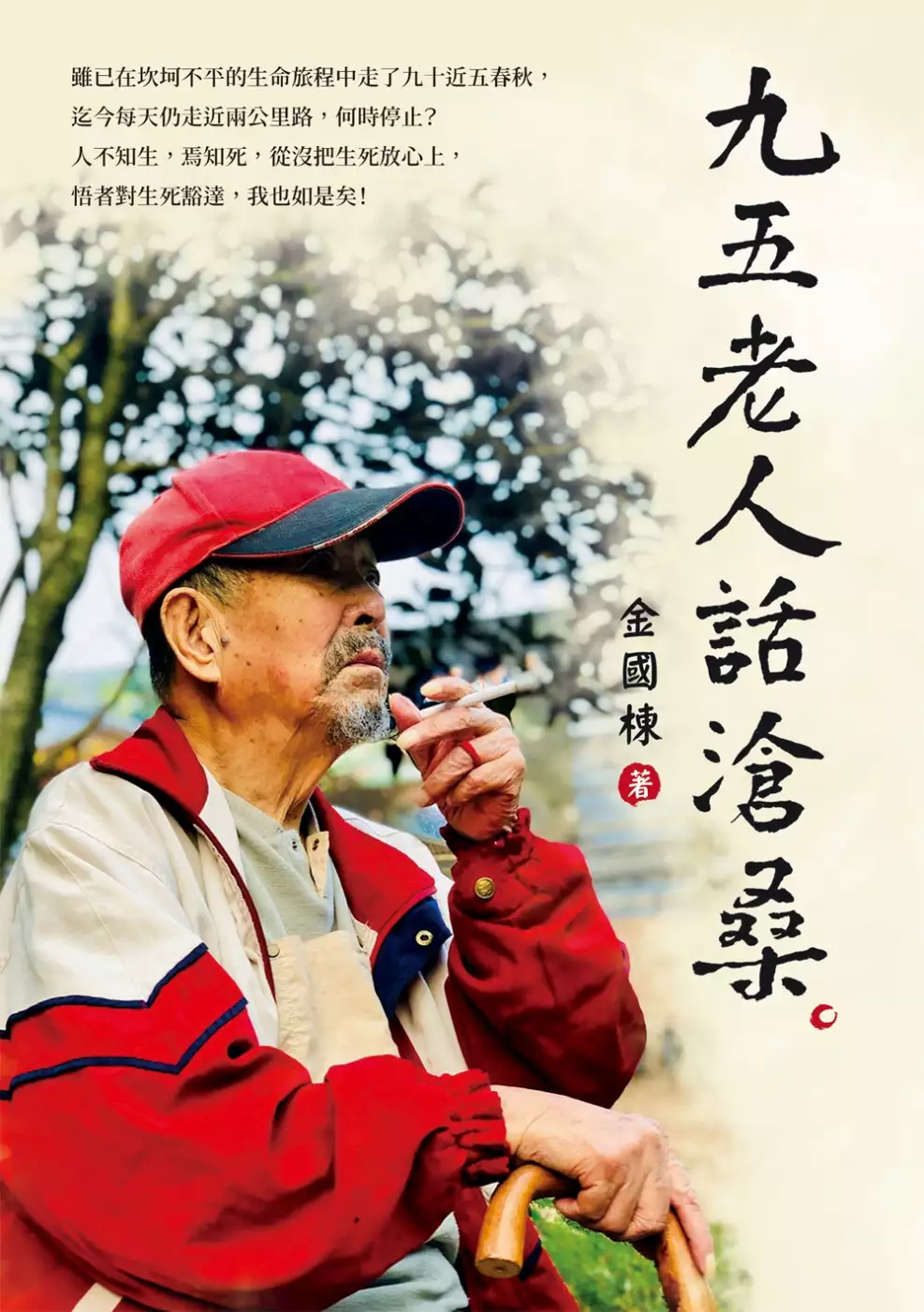

九五老人話滄桑

為了解決光復節放假 的問題,作者金國棟 這樣論述:

老兵筆墨有經綸,一個世紀的走馬,不話滄桑,但說生平多少事。 ◎金戈鐵馬:軍職二十年,榮獲干城乙等勳章、國家忠勤勳章,老兵多少事,竟付笑談中。 ◎春風化雨:師法孔子,學不厭、教不倦,因材施教、有教無類,身教重於言教的訓導主任。 ◎和睦之家:一篇文章寫來了魔術老婆,一兒一女皆有所成,人生開花結果,一世走來仰府無愧。 是一部個人簡史,也是一個時代的縮影, 螢火蟲的燐光雖微小,卻能與天地同在。 大江東去浪淘盡,回望當年更知未來, 千古風流人物,與君一壺濁酒喜相逢。 雖已在坎坷不平的生命旅程中走了九十近五春秋, 迄今每天仍走近兩公里路,何時停止? 人不知

生,焉知死,從沒把生死放心上, 悟者對生死豁達,我也如是矣! 男兒為國走榆關, 一腳關裡一腳外, 回首望家關外景, 但願王師早凱歸。 ~民國37年10月27日抽人生第一口煙寫於山海關 復國有期悲華髮, 憂苦積勞罹肺疾, 天不假年多少恨, 國恥親仇兩悠悠。 ~民國51年寫於中興嶺陸軍805總醫院

媒體人駱文森的政治關懷與文化認同

為了解決光復節放假 的問題,作者陳素玲 這樣論述:

駱文森(1932~2016)生於日本時代,接受完整公學校教育,戰後畢業於台北師範學校,而成為小學教師,五年後離職進入台陽礦業工作,其間畢業於中國文化學院新聞系夜間部與日本研究所。1970年,他開始兼任朝日新聞社台北連絡員,負責向該社傳達台灣的最新情勢,同時協助日本媒體到台灣進行採訪報導,對台日之間的新聞傳播有重要的貢獻。能夠扮演這樣的角色,除了新聞社借重其優秀的雙語能力之外,其對新聞的敏感度與堅毅、正直的個性,也都獲得高度的肯定。而其特殊的媒體人身分,見證了台灣從威權體制走向民主化的過程。他關心台灣的未來,因此積極藉由國際媒體將台灣實情傳達至國外,間接促進台灣民主化的進展。藉由媒體工作,也形

塑了其極為鮮明的政治關懷與文化認同。退休後曾經擔任國家人權博物館的解說義工,並持續扮演台日文化交流的仲介者角色,充分展現其人權理念及關懷本土的歷史意識。他是傳奇的媒體人,也是一位跨越不同政權及語言世代的典範人物。