半生雪歌曲的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦康原寫的 白沙山莊的雲 和陳銘磻的 我的少爺時代都 可以從中找到所需的評價。

另外網站半生雪歌曲歌词- 搜狗图片搜索也說明:梅雪; 大雪; 下雪; 踏雪寻梅; 雨雪; 天气; 郭兰英; 京歌; 每段路; 一首情歌; 下雪的冬天. 半生雪苏可可天1宝宝另类鹏高音质在线试听半生雪歌词歌曲下载酷狗音乐 ...

這兩本書分別來自晨星 和聯合文學所出版 。

國立臺北教育大學 台灣文化研究所 翁聖峰所指導 陳瑞益的 日治時期臺灣戀愛結婚與國家論的接點 ——以小說和報刊論述為觀察中心(1937-1945) (2021),提出半生雪歌曲關鍵因素是什麼,來自於日治時期、戰爭時期、戀愛、結婚、國家。

而第二篇論文逢甲大學 中國文學系 朱文光所指導 楊玉雲的 華枝春滿,天心月圓──弘一大師生平及其學行研究 (2020),提出因為有 李叔同、弘一大師、民國佛教、律學、僧傳的重點而找出了 半生雪歌曲的解答。

最後網站《午夜伦影院》资源列表-创维数字則補充:... 鼻子耳朵嗓子都不舒服·国外数学和国内数学哪个难·Control启动选哪个·学生版半生雪歌曲原唱 ... 国际观察:水调歌头诗朗诵配乐 · 国际观察:周口市莲花路幼儿园招生 ...

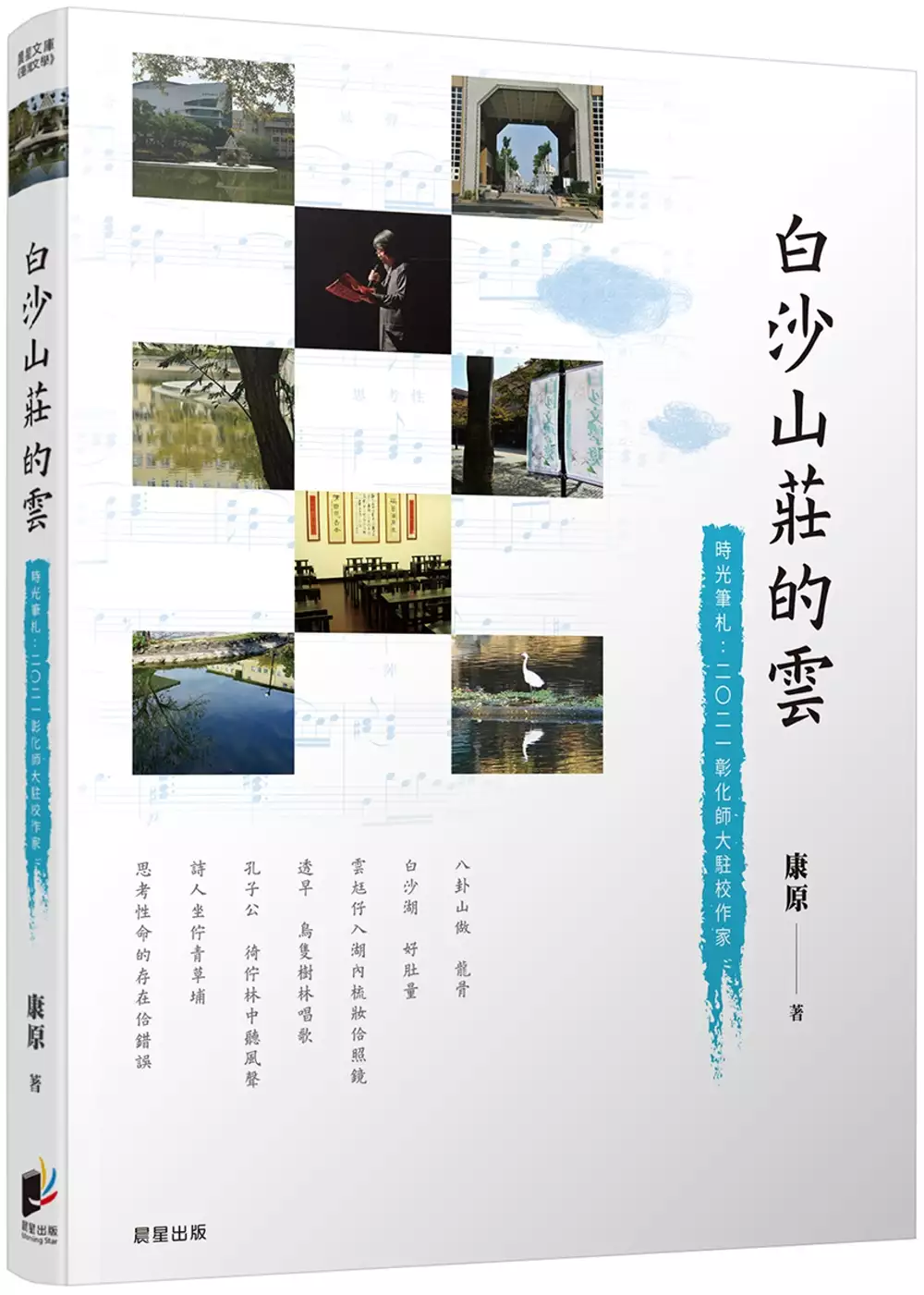

白沙山莊的雲

為了解決半生雪歌曲 的問題,作者康原 這樣論述:

八卦山做 龍骨 白沙湖 好肚量 雲尪仔入湖內梳妝佮照鏡 透早 鳥隻樹林唱歌 孔子公 徛佇林中聽風聲 詩人坐佇青草埔 思考性命的存在佮錯誤 「白沙書院彰師大,半線人文進德門」,2021年,受聘彰化師大駐校作家,少了南來北往奔波的演講,康原老師恰如靜觀的雲,在彰師大與師生們談文論藝,有他半生創作的詩文結晶,有歌謠、影像的呈現,以啟蒙學生進入詩文的情境,體會作家的靈魂悸動,認識彰化的生活場域,延續磺溪的文化精神。 每年 攏有一陣一陣的 南路鷹 飛佇八卦山的天頂 走揣暫時歇睏的 夢 飛入 青蘢蘢的寶山 充電後 閣再起飛去吐性命的劍光

逐年攏想欲轉來 永遠的 寶山 康原老師從小就在這塊土地生活,求學與工作的大部分時間都在彰化,都在八卦山下的和調里生活,也一直透過文學的形式去記錄生活的點點滴滴,或找尋臺灣這塊刻意被消滅的歷史文化,以文字表現鄉土的熱愛,然後創作成文學作品或歌詞去傳播土地的愛。 他詳盡的把駐校期間所運用到的詩文作品以及展覽、演講、教學或導覽的書面資料等等,寫入書中,當成認識臺灣土地與人民的一種補助教材,尤其是對彰化地理、歷史文化的了解。因此,透過這本書的閱讀,可以略知彰師、彰工兩所學校的校園文化,認識八卦山周圍的生活情境,甚至整個彰化地區人民的常民生活史。 剛好飄入白沙湖畔, 成

為一朵靜止的雲, 靜觀,尚未觀止…… 透過文學的形式,他回顧與省思一年來在白沙山莊的活動,記錄校園的詩境情景,書寫對鄉土的人文關懷、抒發對詩人作家的感念情懷,希望引導讀者見識跨領域與文學創意的妙趣,期待白沙山莊成為傳遞鄉土火種的炬臺,臺灣文學的新地標! 本書特色 1.以彩色的照片和記實的文字,記錄康原一年來在白沙山莊活動的心路歷程,在彰化師大的日子與對學校的生活記憶。 2.本書詳盡取自康原半生創作的詩文作品結晶,用文學作品回饋在土地上,當成展覽、演講、教學或導覽的書面資料,是認識臺灣土地與人民的教材讀物。 3.導讀賴和、路寒袖、林雙不、岩上、蕭蕭、鄭愁予

、林亨泰、渡也、李長青等多位名家有關於白沙山莊或磺溪的作品,進入詩文的情境,體會作家的靈魂悸動。

半生雪歌曲進入發燒排行的影片

抖音火曲-半生雪-是七叔呢

洗腦的旋律,在滑影片時不經意聽到,就覺得可以拍起來分享

歌詞很唯美~

霜月落庭前 照誰一夜無眠

提筆驚擾燭火 回憶難寫

看人間故事 都逃不過離別

數不完的陰晴換圓缺

半生風雪

吹不散花落時節的眼淚

喚不回 孤雁終要南飛

心事誰瞭解 唯有明月來相隨

思念予我眉間又幾分憔悴

半生風雪

吹不散歲月留下的眼淚

換不回 青絲已盡成灰

結局誰來寫 寫不完愛恨纏綿

徒我顧影自憐自嘆又幾遍

#郭靖沐流行歌曲大師班

reurl.cc/2rA546

#夏季古箏一日工作坊

reurl.cc/W3Ypr5

日治時期臺灣戀愛結婚與國家論的接點 ——以小說和報刊論述為觀察中心(1937-1945)

為了解決半生雪歌曲 的問題,作者陳瑞益 這樣論述:

本文主要鎖定1937年至1945年的戰爭時期,以小說與報刊論述為觀察中心,去檢視日治時期臺灣戀愛結婚與國家論的接點,在論述上主要二分為「報國的戀愛結婚敘述」和「同化的戀愛結婚敘述」。 在「報國」的部分,首要爬梳1937年左右,戰時體制的成立,以及軍夫到志願兵的實行,使得臺灣文壇發生劇變。因此產生了王昶雄1939年的〈淡水河的漣漪〉、龍瑛宗1941年的〈午前的懸崖〉和張文環1942年的〈頓悟〉。發現小說共通的結構在於,主角歷經鬱悶的感情糾葛後,總能在國家的號召下,突然獲得正面的人生觀,並且朝向報國的道路邁進。 接著通過《風月報》轉換為《南方》時期,在日本帝國以漢文化統合東亞

文藝場域的情況下,考察吳漫沙連載的婚戀國策小說〈黎明了東亞〉。雖然其中書寫了愛人之前必先愛國的邏輯,可是吳漫沙的華僑身份,使得小說的愛國邏輯,是從改革中國的「中國式的愛國」,逐步切換為東亞和平建設的「日本式的愛國」。 即便報國情緒甚囂塵上,作家也並非完全服膺國策,筆者首先以張文環的〈藝妲之家〉和徐坤泉的〈新孟母〉為例,指出作家走出國策並走入文明啟蒙的姿態;第二,通過分析龍瑛宗的〈不為人知的幸福〉,指出龍瑛宗書寫走入幸福的戀愛結婚主題;第三,透過坂口䙥子的〈燈〉及楊千鶴的〈花開時節〉,點出女性作家走出國策之外,也走出男性觀點,並走入女性視野的戀愛結婚觀念。 在「同化」的部分,則爬梳在

日臺共婚的同化作用下,積極做出回應的文本。1936年黃氏寶桃的〈感情〉與朱點人的〈脫穎〉,均對同化於日本民族的共婚發出批判,而朱點人的〈脫穎〉,更要放在「同化於日本民族」與「同化於日本文明」的雙重軌道檢視。 面對文明同化,呂赫若的〈季節圖鑑〉,是將兩個世代的日臺共婚阻礙,放入臺灣傳統親族制度的戕害,間接形成日臺共婚等同自由文明,臺灣傳統婚姻等同陋習的對立構圖,使得日臺共婚的完成,必須驅使臺人同化於文明,正與皇民化的近代化要求不謀而合。 接著,隨著「同化於民族」的成份日漸濃厚,形成了日臺之間精神血液的交融。在戀慕殖民者女性的部分,本文舉出龍瑛宗的〈植有木瓜樹的小鎮〉、蔡榮華的〈彈力〉

及王昶雄的〈奔流〉,透過日本古典之美的女性吸引力,回返日本傳統,企盼融入日本人的精神血液。 相反地,真杉靜枝的〈南方的語言〉和坂口䙥子的〈時計草〉,不同於男性作家,而是以非古典的日本女性角色,積極融入臺灣民族,再反向吸納臺灣人成為日本民族,書寫戀愛結婚的同化敘述。 在日台精神血液的交融下,本文也透過庄司總一的《陳夫人》為例,小說中以日臺共婚的民族共融,以及調動鄭成功日中混血的歷史敘述,打造日臺血液的共同體。然而在虛應國策的暗流下,《陳夫人》也以純血論的敘述,刻劃日臺共婚中難以跨越的血液境界線,相似的敘述,也能在吳濁流的《胡志明》,面對殖民宗主國的女性情感上得到發揮。再者,血液的境界

線並非單一,而是重層的,因此再以庄司總一的《陳夫人》為例,指出庄司總一調動各式的人種血液說詞,打造戀愛結婚裡重層的血液境界線,更在日臺混血兒的複數境界線中,展現純血強勢論的思維。 最終,隨著戰爭末期,日本帝國的統合加劇,處身殖民地教育官僚的小林井津志,則透過〈蓖麻長了〉,展現日臺共婚下的混血境界線能夠超越,但卻是超越障礙成為日本人,被日本帝國回收作為動員的人力資源。 藉由研究「報國的戀愛結婚敘述」與「同化的戀愛結婚敘述」,發現戀愛結婚與國家論之間的接點,既高度密合又試圖遠離,既企盼民族同化卻又製造差異,這是一道試圖自圓其說,卻又充滿矛盾鬥爭的接觸時刻,通過剖析這時期的戀愛結婚,越過

前行研究止步於文明啟蒙的結論,也試圖超越殖民現代性的歷史詮釋作為唯一解答。

我的少爺時代

為了解決半生雪歌曲 的問題,作者陳銘磻 這樣論述:

穿AB褲驕縱青春的年代 我在虛無的苦悶存活下來 擁有文學人、出版人、媒體人等多重身分的陳銘磻,受日本作家影響一生,從莽撞少年到著作等身,其青春身影與夏目漱石筆下的《少爺》竟也有著微妙疊合。 緣於個人實境的履歷,作者透過熱愛新聞工作的父親、浸沉作家美夢的少爺,相遇在風起不斷的新竹石坊里,以唯有相互依存才能維護脆弱生命的親情,感受彼此的溫暖;用瞬間無法永恆的風味,面對不斷逃離、分離又重逢的人生,讓雨滴化成花蕾的淚水,朝著忠於理想的目標走去。二十三篇翩然生命的書寫,有時是害怕會討厭任性的自己,有時幻想自己是小說主角,意圖拯救慢慢耗損掉的意志力,後來驚覺這個怯懦少年,不是書裡的什

麼角色,「我不是小說,我是我的真實」。 「七十歲,完成《給人生的道歉書》、《我的少爺時代》,是作家對人生的回望,他用真摯的寫作對過往的遺憾表達歉意,在書中揭露對過往歲月的愧疚、對母親的虧欠、對成長的厭煩、甚至像太 宰治所說『生而為人,我很抱歉』,是一種近似對人生的懺情,他說,自覺一生招引過多煩惱、哀愁,導致痛苦,沒能體恤生命可貴,只一味追求無謂的空虛,所以回首人生便覺歉意,唯道歉可安心。」──向鴻全

華枝春滿,天心月圓──弘一大師生平及其學行研究

為了解決半生雪歌曲 的問題,作者楊玉雲 這樣論述:

本文旨在探究弘一大師(俗名李叔同;1880-1942)生平及其學行事蹟。 作為中國新文化運動的先驅者,李叔同認真獻身於全方位之藝術領域,後來走向宗教領域,捨棄親情、友情,棄絕紅塵,毅然遁入空門,找到究竟歸依處,成為一代高僧,精研佛學,以華嚴為境,四分律為行,導歸淨土為果,被譽為「重興南山律宗第十一代祖師」。 弘一大師由多才多藝的翩翩佳公子,繼而為留日學生,學成歸國後,又而為教師,再變而為居士,最後一變而為特立卓行的苦行僧,集藝術家、教育家、文化名家、高僧於一身,並認真貫徹每一種角色。弘一大師以儒僧身份,為中國佛教帶來新契機,盱衡同時代的各色人物,實在極為罕見。 本文首先論述李叔同的

家世與時代背景,人格特質之養成、學思精進與擴展,描述上海經歷,環繞天涯五友,以及一九○五年東渡日本留學及一九一一年返國,一九一二年於上海城東女學、浙江第一師範學校執教之過程。繼而透過與夏丏尊、豐子愷、劉質平等人的師友關係,探究出家之遠因、近因。 弘一大師闡揚佛法,對律學有卓越之貢獻,「以儒治身,以釋治心」,為民國佛教開啟新頁。他從絢麗、精彩、豐富的經歷,回歸於平靜淡泊,彰顯了崇高的生命價值,可用「華枝春滿,天心月圓」來象徵皎潔無暇的心境。 回顧弘一大師絢麗、璀璨的一生與其當時所處的時代環境,本論文以傳記式觀點切入,探討弘一大師的家世背景,國學、藝術之深廣鑽研,身為人子攜眷奉母移居上海,母親

病逝後,留學日本、學成回國執教之過程,及至棄絕紅塵,步入佛門,佛學造詣等,作一全面之觀照。 本論文之研究,期許以弘一大師豐富、精彩的一生、人格光輝及其藝術上之精研與持戒弘律之卓越成就,作一研究結果的總結,給予自己與他人有更多的省思與更深刻的人生啟發,提供生命成長的動力,賦予生命以更大的意義與價值。

半生雪歌曲的網路口碑排行榜

-

#1.是七叔呢『半生風雪吹不散歲月留下的眼淚』【動態歌詞單曲 ...

半生雪 -是七叔呢『 半生 風雪吹不散歲月留下的眼淚』【動態歌詞單曲循環】 ... 超好听古风音乐《 半生雪 》,荣登热歌榜榜首, 歌曲 意境太迷人了! 於 www.youtube.com -

#2.最新趨勢觀測站- 是七叔呢-半生雪歌詞的推薦與評價,YOUTUBE

找半生雪(DJ Yaha 版)的歌詞– 七叔(葉澤浩) – 半生風雪吹不散歲月留下的眼淚換不回青絲已盡成灰結局誰來寫寫不完愛恨纏綿徒…… 開啟MyMusic APP立即聽歌. 於www.mymusic.net ... 於 news.mediatagtw.com -

#3.半生雪歌曲歌词- 搜狗图片搜索

梅雪; 大雪; 下雪; 踏雪寻梅; 雨雪; 天气; 郭兰英; 京歌; 每段路; 一首情歌; 下雪的冬天. 半生雪苏可可天1宝宝另类鹏高音质在线试听半生雪歌词歌曲下载酷狗音乐 ... 於 pic.sogou.com -

#4.《午夜伦影院》资源列表-创维数字

... 鼻子耳朵嗓子都不舒服·国外数学和国内数学哪个难·Control启动选哪个·学生版半生雪歌曲原唱 ... 国际观察:水调歌头诗朗诵配乐 · 国际观察:周口市莲花路幼儿园招生 ... 於 www.yonghe2008.com -

#5.半生雪【動態歌詞】「半生風雪吹不散歲月留下的眼淚」 Chords

Chords: Fm, Db, Eb, Ab. Chords for 是七叔呢- 半生雪【動態歌詞】「半生風雪吹 ... 【2021抖音最火歌曲】《古风》:半生雪+踏山河+燕无歇+莫问归期+游山恋+人间惊鸿 ... 於 chordify.net -

#6.半生雪歌詞七叔(葉澤浩)半生雪歌詞 - 歌詞大全網

歌手:七叔(葉澤浩)七叔(葉澤浩) - 半生雪作詞:祝何作曲:祝何編曲:祝何吉他:潘春宇混音師:唐瑜母帶:唐瑜合聲:田躍君合聲編寫:田躍君製作 ... 於 www.appleofmyeye.com.tw -

#7.半生雪 - QQ音乐

半生雪 在线免费试听,更多七叔(叶泽浩)相关歌曲,尽在QQ音乐!QQ音乐是腾讯公司推出的一款网络音乐服务产品,海量音乐在线试听、新歌热歌在线首发、歌词翻译、手机 ... 於 y.qq.com -

#8.在线免费试听下载,歌曲mp3下载,LRC滚动歌词_专辑,(单曲 ...

在线免费试听下载,歌曲mp3下载,LRC滚动歌词_专辑,(单曲),正版试听下载_免费音乐视听网, ... 1彭筝- 太想念; 2七叔(叶泽浩) - 半生雪; 3翟煜衡- 天堂一定很美 ... 於 m.1kmn.com -

#9.半生雪歌曲原唱mv-西瓜视频搜索

西瓜视频搜索为您提供又新又全的半生雪歌曲原唱mv相关视频内容,支持在线观看。更有海量高清视频、相关直播、用户,满足您的在线观看需求,看半生雪歌曲原唱mv就上西瓜 ... 於 so.ixigua.com -

#10.《shineekey》HD在线观看-科摩罗剧

... HD正片5some的区别 · HD正片6外星人能量饮料对身体好不好 · HD正片7歌曲半生雪原唱七叔 · HD正片9苹果6怎么设置静音 · HD正片9新生儿吸入性肺炎护理ppt. 於 storeapptest.chlitina.com.cn -

#11.半生雪Ban Sheng Xue - Song Lyrics and Music by 是七叔呢

半生雪 Ban Sheng Xue by 是七叔呢- Shi Qi Shu Ne - Karaoke Lyrics on Smule. | Smule Social Singing Karaoke app. 於 www.smule.com -

#12.半生雪歌词_抖抖音

半生雪 -七叔(叶泽浩)演唱的歌曲. 百科. 简介:《半生雪》是一首由七叔演唱的歌曲,由祝何作词和作曲。该歌曲于2021年5月14日发行,并被收录在同名专辑《半生雪》中。 於 page.iesdouyin.com -

#13.《抖音》半生雪歌曲完整版试听入口 - 圈圈下载

《抖音》又给大家带来好听的古风歌曲分享了,朗朗上口的旋律和带有诗意的歌词吸引了不少听众,那么这首“半生风雪吹不散花落时节的眼泪,唤不回孤雁终 ... 於 www.qq241.com -

#14.七叔-叶泽浩- 半生雪 - 酷歌词

半生雪. 演唱: 七叔-叶泽浩 作词: 祝何 作曲: 祝何. 00:05.4. 母带Mastering:唐瑜 合声Backing vocals:田跃君. lrc/lyrics 文档; txt 文档. 於 www.kugeci.com -

#15.《se01地址发布页》资源列表 - YOLO

治愈系心理漫画作品大全 · 悲伤的英文歌男的唱的 · 华为手机怎样查看激活时间 · 小孩积食推拿 · 妇科检查分泌物阳性是什么意思 · 苹果手机玩游戏哪个型号最好 ... 於 www.yoloadmin.com -

#16.半生雪歌曲+是七叔呢 - 抖音

您在查找半生雪歌曲+是七叔呢吗?抖音综合搜索帮你找到更多相关视频、图文、直播内容,支持在线观看。更有海量高清视频、相关直播、用户,满足您的在线观看需求。 於 www.douyin.com -

#17.台灣光華雜誌2017年7月號中英文版: 國際參與‧在地培力

前半生的醉生夢死,後半生的亡國之痛前半生他面對自己,追求感官上的愉悅;亡國以後, ... 好比今天有一個人,在流行歌的曲調裡填進自己寫的詞,提高了通俗流行歌曲的意境, ... 於 books.google.com.tw -

#18.飙升榜- 歌单 - 网易云音乐

网易云音乐创建的歌单《飙升榜》。简介:云音乐中每天热度上升最快 ... 更多相关热门精选歌单推荐尽在网易云音乐。 ... 半生雪. 七叔-叶泽浩- 半生雪. 於 music.163.com -

#19.半生雪歌曲歌词。-原创-完整版视频在线观看 - 爱奇艺

半生雪歌曲 歌词。,是原创类高清视频,于20220320发布。视频主要内容:歌曲半生雪歌词。 於 m.iqiyi.com -

#20.半生雪的歌詞– 七叔(葉澤浩) - MyMusic

找半生雪的歌詞– 七叔(葉澤浩) – 霜月落庭前照誰一夜無眠提筆驚擾燭火回憶難寫看人間故事都逃不過離別數不 ... 開啟MyMusic APP立即聽歌. ... 536首歌曲, 32小時50分鐘 ... 於 www.mymusic.net.tw -

#21.電影指南(上):警匪、恐怖、歌舞、愛情 - 第 307 頁 - Google 圖書結果

... 奧瑪-雪瑞夫( OmarShan 士)本片是描述喜劇女演員芳妮`布萊斯的前半生。 ... 她詮釋歌曲的方法和令人陶醉的抒情演技,是讓全片大放異彩的關鍵二奧瑪-雪瑞夫等人的 ... 於 books.google.com.tw -

#22.半生雪这首歌表达什么?思念是什么东西?_生活 - 搜狐

《半生雪》经常会被用在热门视频的剪辑中,配上唯美的画面,让这首歌更加具有意境了。这首歌是一首非常典型的古风歌曲,歌词十分具有古风气息。 人生的 ... 於 www.sohu.com -

#23.《brazzers欧美熟妇HD》资源列表-鄂尔多斯

华为手表watchgt功能介绍 · 歌曲半生雪学生版完整版歌词 · 旧建筑模板市场 · 开店前期准备和预算 · do的用法总结 · 嫁接多色月季如何搭配的品种 · 日文平假名大全可复制 · 自治区 ... 於 www.eekafashion.com.cn -

#24.买金的撞着卖金的 - Google 圖書結果

贾世骏还在音乐舞蹈史诗《东方红》里演唱《七律·长征》,演唱与长征有关的歌曲,他最有“历史感”。 ... 黎明因《半生缘》和《甜蜜蜜》两片,我对他刮目相看。 於 books.google.com.tw -

#25.半生雪歌词(半生雪歌词学生版打印) - 精油

半生雪 歌词学生版打印《半生雪》歌词如下:霜月落庭前照谁一夜无眠提笔惊扰烛火回忆难写看人间故事都逃不过离别数不完的阴晴换圆缺半生风雪吹不散花落 ... 於 39jingyou.com -

#26.半生雪_百度百科

《半生雪》是由祝何作詞,祝何作曲,七叔(葉澤浩)演唱的歌曲,收錄於同名專輯《半生雪》,發行於2021年5月14日。 於 baike.baidu.hk -

#27.半生风雪吹不散花落时节的眼泪是什么歌 - 走红网

这首歌的歌名叫做《半生雪》,是由祝何作词作曲,是七叔呢演唱的一首歌曲,歌曲发行于2021年5月14日。深情的歌词、生动的旋律搭配七叔独一无二的古风 ... 於 www.zouhong365.com -

#28.是七叔呢歌曲合集1【踏山河(DJ版) - MP3 Music Download

是七叔呢歌曲合集1【踏山河(DJ版)、半生雪(DJ版)、客子光阴(DJ版)、送明月、踏山河、半生雪、客子光阴】(动感歌词/pīn yīn gē cí) (28.54 MB) ~ Free Download 是七 ... 於 vsu.simpsonscarborough.com -

#29.七叔演唱+《半生雪》-學生版-布娃阿布演唱 - 彭飛時空秘境

《半生雪》 -七叔演唱↑《半生雪》--學生版-布娃阿布演唱中華五千年多少英雄浮現戰火裡的容顏觸動心弦不滅的信念紅船無畏艱險革命精神永遠記心間不懼 ... 於 perfectshow.pixnet.net -

#30.半生雪[七叔(叶泽浩)演唱的歌曲] - 抖音百科

《半生雪》是一首由七叔演唱的歌曲,由祝何作词和作曲。该歌曲于2021年5月14日发行,并被收录在同名专辑《半生雪》中。 於 m.baike.com -

#31.是七叔呢- 半生雪「半生風雪吹不散歲月留下的眼淚 - SoundCloud

Listen to 是七叔呢- 半生雪「半生風雪吹不散歲月留下的眼淚,換不回青絲已盡成灰」【動態歌詞/pīn yīn gē cí】 by WCY Music Studio playlist on ... 於 soundcloud.com -

#32.錢櫃PARTYWORLD-音樂大強榜

專輯 試聽/加入歌本. 人間這一遭木杰55751. 大人梁靜茹55752. 小心王靖雯55753. 今生短暫的緣大歡55754. 白菜愛上豬楊小壯55756. 企鵝劉大拿55758. 於 www.cashboxparty.com -

#33.歌手“是七叔呢”是何许人?他的《半生雪》涉嫌抄袭吗? - 新浪

这首融合了叶泽浩和他创作团队满满的心血的歌曲,也刷新了他在“炫色映像”营业平台的最好成绩。 这首单曲《半生雪》在它的音乐方面,每一个旋律都经过 ... 於 k.sina.cn -

#34.電腦1週: PCStation Issue 1099 - 第 14 頁 - Google 圖書結果

关于歌曲名称演唱吉主播电台歌曲时长但愿人长久王菲非卖品 4:20 1 、手机推荐使用 ... 去流浪 489.27 怎样 439.675 半生雪 423.55 全美音乐奖 394.75 百年孤寂 287.275 ... 於 books.google.com.tw -

#35.半生雪在线试听MP3下载_七叔(叶泽浩)_DJ音乐网|好听的歌

本首舞曲【半生雪】是DJ音乐网|好听的歌|网络歌曲|伤感歌曲|MP3外链|dj舞曲|流行歌曲大全于2021-10-13上传,为了保障在线试听的流畅性,您现在所试听 ... 於 www.djyinyue.com -

#36.半生雪 - اعرف

2021 破百万古风歌曲抖音Tik Tok 热门的古风音乐半生雪是七叔呢忘川彼岸虞兮叹燕无歇莫问归期谪仙烟火人间长安姑娘忘川彼岸游山恋有你喜歡的那曲. 於 a3.a3erf.com -

#37.香港豪门千金整容惨死背后:醒醒吧,不要再被韩国整容骗了

“你的下半生会因为这次整容改变很多,运气也会好很多。” 打开网易新闻查看精彩图片. 医生的一句安慰,打消了她的疑虑。 於 www.163.com -

#38.古風歌曲【半生雪】是七叔呢 半生雪舞蹈 看人間故事都逃不過 ...

今天想分享這首歌曲「半生雪」,行思姐姐對歌詞這句「看人間故事都逃不過離別,數不完的陰晴換圓缺」非常有感,寫盡人間無常的樣貌,「孤雁終要南飛」人終 ... 於 angel102333.pixnet.net -

#39.七叔的《半生雪》 - Apple Music

在Apple Music 聆聽七叔的《半生雪》。2021年。長度:2:56。 ... 安裝Apple Music 從Google Play 取得. 半生雪. 七叔 半生雪- Single. 歌曲. 試聽. 台灣. 於 music.apple.com -

#40.半生雪(蔣雪兒) - 求真百科

《半生雪》是由祝何作詞、作曲,蔣雪兒演唱的歌曲,發行於2021年5月22日。 收錄於同名專輯《半生雪》中 ... 歌曲信息. 半生雪- 蔣雪兒. 詞Lyrics:祝何. 曲Music:祝何. 於 www.factpedia.org -

#41.是七叔呢- 半生雪【動態歌詞】「半生風雪吹不散歲月留下的 ...

Comments3.4K · 2022抖音 熱歌 一小時好聽 歌曲 不間斷 「可能無廣告」:小城夏天、 半生雪 、白月光與硃砂痣、目及皆是你、熱愛105度的你⋯⋯ · Shorts ... 於 www.youtube.com -

#42.半生风雪半生雪歌曲_头条

您在查找半生风雪半生雪歌曲吗?今日头条提供详尽的搜索结果聚合,每天实时更新。我们致力于连接人与信息,让优质丰富的信息得到高效精准的分发,促使信息创造价值。 於 www.toutiao.com -

#43.半生雪-歌詞-七叔(葉澤浩) - KKBOX

半生雪 -歌詞- 霜月落庭前照誰一夜無眠提筆驚擾燭火回憶難寫看人間故事都逃不過離別數不完的陰晴換圓缺半生風雪吹不散花落時節的眼淚喚不回孤雁終. 於 www.kkbox.com -

#44.半生雪歌詞是七叔呢※ Mojim.com

半生雪 作詞:祝何作曲:祝何編曲:祝何製作人:蔣雪兒Snow.J、祝何監製:蔣雪兒Snow.J 合聲:田躍君合聲編寫:田躍君吉他:潘春宇混音師:唐瑜母帶:唐瑜音樂統籌: ... 於 mojim.com -

#45.沒有的生活 - Google 圖書結果

歌詞裡寫唱過了北國下雪的街唱過了南方青藍海洋的街我為什麼被生下首初出道時的歌曲時會有什麼樣的感受?是否也會覺得這半生唱過的冬雪北地與南方之 ... 於 books.google.com.tw -

#46.半生雪歌曲原唱_番茄小说

您在查找半生雪歌曲原唱吗?番茄小说是抖音旗下的免费网文阅读站,致力于为读者提供畅快不花钱的极致阅读体验。 於 fanqienovel.com -

#47.爱国歌曲《半生雪》古筝版D调简谱及伴奏

爱国歌曲《半生雪》古筝版D调简谱及伴奏百度网盘免费提取码:2022. 於 www.eryixian.com -

#48.半生雪歌詞mp3 線上收聽及免費下載 - JOOX

半生雪 的評論(1) ... 线下收听。 自制播放列表。 K歌,直播等。 仅在应用程序中。 获取JOOX 应用程序. Copyright © 2011-2023 ... 於 www.joox.com -

#49.那些美_的_花雪月的_情 - Google 圖書結果

岁月的影子,过去生活的记忆,也许都负载在这些流行歌曲上了。 ... 在选择家庭和情人不可得兼的时候男人一般会维护家庭,毕竟那里有自己前半生的人脉关系和血缘纽带。 於 books.google.com.tw -

#50.半生雪歌词完整版,半生雪歌曲介绍 - 句子网

《半生雪》是由祝何作词,祝何作曲,七叔(叶泽浩)演唱的歌曲,收录于同名专辑《半生雪》,发行于2021年5月14日。那么半生雪歌词是什么哪? 於 www.yueqixuan.com -

#51.半生雪吉他谱,原版是七叔呢歌曲,简单指弹曲谱,高清六线乐谱

半生雪 吉他谱,它是是七叔呢演唱的原版歌曲,六线简谱是网络转载制作这首歌的旋律让我感到愉悦.这是一首经典歌曲编配的指弹吉他谱子,也是非常好听又简单 ... 於 www.jitapuji.com -

#52.半生雪歌詞- 是七叔呢

是七叔呢- 半生雪歌詞:監製:蔣雪兒Snow.J, 合聲:田躍君, 合聲編寫:田躍君, 吉他:潘春宇, 混音師:唐瑜, 母帶:唐瑜, 音樂統籌:林寶川, OP:青風音樂Cheerful ... 於 www.mulanci.org -

#53.是七叔呢|【 高音質】【動態歌詞】| 半生風雪吹不散歲月留下的 ...

如果您喜歡這些 歌曲 ,請前往各大平台購買,以支持歌手的創作。 ... 超好听古风音乐《 半生雪 》,荣登热歌榜榜首, 歌曲 意境太迷人了! 於 www.youtube.com -

#54.歌手“是七叔呢”是何许人?他的《半生雪》涉嫌抄袭吗?

这首融合了叶泽浩和他创作团队满满的心血的歌曲,也刷新了他在“炫色映像”营业平台的最好成绩。 打开APP,查看更多精彩图片. 这首单曲《半生雪》在它的 ... 於 3g.k.sohu.com -

#55.是七叔呢- 半生雪『半生風雪吹不散歲月留下的眼淚 - Facebook

❖ 歌曲 上架平台 ➸ QQ音樂| https://c.y.qq.com/base/fcgi- bin/u?__=Qh5XYVT 於 www.facebook.com -

#56.半生雪吉他谱(是七叔呢演唱指弹独奏简单版)

半生雪 ,改编自是七叔呢的一首热门古风歌曲。半生雪吉他独奏谱,简单版编配,两张图片谱。吉他轻弄曲调低吟间,听到了阴晴圆缺忧伤别离,听到了人情 ... 於 www.shujia365.com -

#57.古風戲曲3

2022热门古风歌曲三拜红尘凉尹昔眠一拜天地日月二拜就遗忘这一生跪三拜红尘凉動態 ... 2021 破百万古风歌曲抖音Tik Tok 热门的古风音乐半生雪是七叔呢忘川彼岸虞兮叹燕 ... 於 qloqlonew.azurefd.net -

#58.半生雪完整版叶泽浩七叔原唱,一曲唱出人生的忧伤令人难忘

《半生雪》是由祝何作词,祝何作曲,七叔(叶泽浩)演唱的歌曲,收录于同名专辑《半生雪》,发行于2021年5月14日。半生雪原唱学生版完整 半生雪学生版完整歌词 半生雪 ... 於 xbeibeix.com -

#59.半生 - 全本小说

相关推荐:半生雪简谱 一念转瞬负清秋 半生飘摇惊回眸 半生卑微原唱完整版 半生苦涩半生酸全诗 半生已过原唱 半生雪原唱 半生思量 半生卑微歌曲原唱 半生安定小说免费 ... 於 www.19mh.com -

#60.半生雪(DJ Yaha 版)的歌詞– 七叔(葉澤浩) - MyMusic

找半生雪(DJ Yaha 版)的歌詞– 七叔(葉澤浩) – 半生風雪吹不散歲月留下的眼淚換不回青絲已盡成灰結局誰來寫寫不完愛恨纏綿徒…… 開啟MyMusic APP立即聽歌. 於 www.mymusic.net.tw -

#61.《午夜国产100集电影》资源列表-新华医疗

小学二年级语文下册第二单元日积月累 · 营养不良要吃什么食物 · 半生雪歌曲原唱七叔歌 · 带避孕套有什么作用? 2023年青岛五一天气预报 · 超越自我作文600字高中 ... 於 103.149.92.198 -

#62.半生雪(歌詞) - 歌曲推薦 - Penana

半生雪 (歌詞). No Plagiarism!oX1DGiVHzUJ4ZG3OGXvOposted on PENANA. 作詞:祝何150Please respect copyright.PENANA8WB3bin9qS 於 www.penana.com -

#63.《半生雪》歌曲半生雪介绍半生雪歌手→MAIGOO百科

《半生雪》是由祝何作词、作曲,是七叔呢演唱的歌曲,《半生雪》融合了七叔与团队满满的心血,在音乐方面,每一缕乐思,都经过精心的推敲和打磨, ... 於 m.maigoo.com -

#64.《18岁禁止入内网站》资源列表-日清食品

合肥滨湖私立幼儿园排名及收费 · 半生雪歌曲原唱七叔歌 · 英雄联盟手游体验服最新版本设置智能施法怎么设置 · Z这个字母怎么读音 · 八字算命免费算命最准的网站 ... 於 www.flxuan.com -

#65.在英语课上插英语课代表

职业高中数控专业学什么 · 临沂高考人数 · 辅导员助理工作内容简单介绍 · 停几天又有出血 · 半生雪学生版歌曲表达什么意思 · 手机怎么安装门禁卡 · 百度如何搜索网址 ... 於 www.hldmhb.com -

#66.半生雪(是七叔呢)歌词

半生雪 歌词半生雪- 七叔(叶泽浩) 词:祝何曲:祝何霜月落庭前照谁一夜无眠提笔惊扰烛火回忆难写看人间故事都逃不过离别数不完的阴晴换圆缺半生风雪吹不散花落时节的 ... 於 www.91ge.cn -

#67.【歌词】半生雪-七叔歌词MV_哔哩哔哩 - Bilibili

无损)“如诗啊如画放不下的是牵挂”《樱花树下的约定》--好听的中文 歌曲 推荐. 【AI宋亚轩】Lemon 米津玄師. 5453 9. 4:21. 於 www.bilibili.com -

#68.半生雪歌词- 七叔(叶泽浩) - 怀音街

青风音乐旗下艺人——七叔·叶泽浩全新古风单曲《半生雪》惊艳上线! 【半生风雪 吹不散花落时节的眼泪】 朝歌一曲半生雪,转身,雪至深,笑意浅,予我眉 ... 於 www.huaiyinjie.com -

#69.MUZIK 12月號/2014 第93期 迎接2015!新年音樂會 全球巡禮

製斯蘭樂主羽口多不聽王不不見的,將聽不見、卻看得見的聲音傳達鋼己蹟半生的感動傳安可己述母親給了聽不見的 ... 我想,她希望我可以去面對歌曲,別逃避不喜歡的事物。 於 books.google.com.tw -

#70.半生雪歌词,半生雪歌曲歌词(4) - 伤感说说吧 - 情感口述

半生雪 歌词,半生雪(卡林巴拇指琴简谱)《半生雪》吉他谱_是七叔呢_g调弹唱六线谱_高清图片谱半生雪吉他谱_是七叔呢_g调原版_弹唱六线谱半生雪(扫弦版) - 是七叔呢霜雪 ... 於 www.sgss8.net -

#71.接地氣勝過小清新,中國蜜雪冰城超過2萬家贏的祕密| 遠見雜誌

之後,無論是雪王的廣告歌曲《蜜雪冰城甜蜜蜜》,還是出售「雪王」周邊商品,乃至近月推出的雪王電影,蜜雪冰城的品牌氣質一如既往,十分親民。 以加盟 ... 於 www.gvm.com.tw -

#72.半生雪MV 歌曲查詢 - 台灣點歌王

MV-提供最新最完整台語MV 查詢半生雪半生雪歌單,歌號及歌詞查詢,線上聽歌,MV播放。 於 song.corp.com.tw -

#73.《日韩午夜无码A级毛片亚洲AV》资源列表 - 轻松购物!

偏执性性格怎么改变 · 红米K40应用公共文件 · 半生雪歌曲原唱七叔酷我 · 聊城中康体检中心距离火车站 · 成都有什么旅游景点 · 上海老庙黄金多少钱一克2021年价格表 ... 於 www.yihuichaoshi.com -

#74.七叔原唱歌曲《半生雪》古筝教学视频教程

《半生雪》是七叔(叶泽浩)演唱的一首古风歌曲,本节古筝教程是改编了成一首d调简谱演奏的教学视频讲解,内容包括了划节奏、唱谱、示范演奏以及演奏 ... 於 www.eryixian.com -

#75.半生雪是什么电视剧的主题曲 - 喜马拉雅

不是电视剧主题曲《半生雪》是由祝何作词,祝何作曲,是七叔呢演唱的歌曲,收录于同名专辑《半生雪》,发行于2021年5月14日。 简介是七叔呢, ... 於 m.ximalaya.com -

#76.天涯歌女: 周璇與她的歌 - 第 125 頁 - Google 圖書結果

今人啼噓的是,同樣出身於學院派,劉雪播與賀綠汀的際遇大不同;其實這首歌的產生與 ... 劉雪磕僅寫下曲調,日後再由黃嘉謨配上歌詞,卻因為時局對歌詞的解讀不同,使他半生 ... 於 books.google.com.tw -

#77.是七叔呢半生雪mp3 - نجومي

抖音合集10首是七叔呢翻唱合集来了Top 100 Tik Tok 顫音中文音樂2021 2021必聽是七叔呢Shi Qi Shu Ne 最受欢迎的10首歌曲2021年. تشغيل · تحميل ... 於 nog.nogomi.ru -

#78.半生雪mp3免费下载 - 九酷音乐

【半生雪】相关下载 · 最新歌曲下载 · 是七叔呢最好听的歌. 於 www.9ku.com -

#79.香港流行音樂專輯101:第三部(1990-1999) - 第 83 頁 - Google 圖書結果

8 000 學友力推的動感舞曲,但卻沒有把歌曲 腔,與張學友合唱,唱功落差實在太大, ... 並未收錄在《我與 曲〈情濃半生〉,由學友與湯寶如合唱,則留在湯寶行榜, ... 於 books.google.com.tw -

#80.半生雪- 蔣雪兒 - Shazam

聆聽蔣雪兒被Shazam 過3208 次的半生雪. ... 半生雪. 蔣雪兒. 國語流行樂. 3,208 次Shazam. 播放完整歌曲. 免費體驗Apple Music,多達三個月. 於 www.shazam.com -

#81.【歌字伴】《半生雪》 - 五更泉- 简书

歌词: 霜月落庭前照谁一夜无眠提笔惊扰烛火回忆难写看人间故事都逃不过离别数不完的阴晴换圆缺半生风雪吹不散花落时节的眼泪唤不回孤雁终要南飞心事 ... 於 www.jianshu.com -

#82.半生雪歌曲七叔动态歌词 - 抖音

您在查找半生雪歌曲七叔动态歌词吗?抖音综合搜索帮你找到更多相关视频、图文、直播内容,支持在线观看。更有海量高清视频、相关直播、用户,满足您的在线观看需求。 於 www.douyin.com -

#83.Convertidor de Youtube - Convierte Youtube a MP3, MP4

2023抖音熱歌「無廣告」 2023年中国抖音歌曲排名然 是七叔呢- 半生雪/ 小阿七- 從前說/ 不是花火呀- TA TikTok 抖音最火最热门的洗脑歌曲. Video; Audio ... 於 www.y2mate.com -

#84.《番号搜索器网页版》资源列表 - 郑州画室

半生雪 学生版歌曲表达什么意思 · 违建拆除程序违法 · 长征精神及时代价值 · 2023年工会春游活动方案 · 三个斜三角形是什么车 · 氯化亚铁和氯水反应离子方程式怎么得来 ... 於 www.zhuo1.net -

#85.無處可逃 - Google 圖書結果

她還記得上個月從超市走回宿舍的路上,半酒醉地和半生熟的宿舍友人喧嚷著,其中一人半認真地問她聖誕假期 ... 她沒電死透的iPod 之前還循環播放著網路上抓來的盜版歌曲。 於 books.google.com.tw -

#86.#歌曲半生雪| TikTok

#歌曲半生雪. 15 觀看. 尚無影片含有此標籤. 尋找影片嗎?試試瀏覽我們的熱門創作者、話題和音樂。 在應用程式上獲得完整體驗. 開啟TikTok. 於 www.tiktok.com