台北復興南路的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦寫的 我台北,我街道2: 那些所有一切的並存 和盧建榮的 雙標余英時:浮華教主與徒眾都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自木馬文化 和暖暖書屋所出版 。

輔仁大學 宗教學系碩士在職專班 莊宏誼所指導 曾翊嘉的 宮廟與社區文化發展之研究—以新北市善息堂為例 (2021),提出台北復興南路關鍵因素是什麼,來自於善息堂、媽祖田、宮廟、生態。

而第二篇論文國立宜蘭大學 建築與永續規劃研究所碩士班 薛方杰所指導 鍾駿騰的 以人本觀點探討都市人行道建置計劃-以宜蘭縣頭城鎮為例 (2018),提出因為有 人行道、以人為本、頭城鎮的重點而找出了 台北復興南路的解答。

我台北,我街道2: 那些所有一切的並存

為了解決台北復興南路 的問題,作者 這樣論述:

22位跨領域作家書寫台北 那外面的裡面的、明處的暗處的,學習理解它所有一切的並存。 本書參與作者:羅智成/詹宏志/李桐豪/陳嘉新/劉梓潔/楊富閔/徐淑卿/陳慧/李昂/吳崑玉/張國立/廖志峰/夏夏/孫梓評/陶曉嫚/邱比/林昆穎/凌宗魁/陳柏言/蔣亞妮/張娟芬/陳雪(依文章順序排列) 我也感同身受那些被現代性巨大城市掩蓋的:成長的探索、微痛的回憶、畸零的人生,以及努力存活的印記……。——李金蓮 《我台北,我街道2》由作家、資深編輯李金蓮擔任主編,集合22位跨領域的作家書寫台北,包括精神科醫師、政治工作者、建築文資工作者、藝術家、音樂人與出版人

加入筆陣,他們的台北,讓我們對號入座自己的曾經,也學習理解這座城市,那外面的裡面的、明處的暗處的,所有一切的並存。 羅智成說每個人自有他自己的城市,詹宏志的台北構成他所有奮鬥求活的舞台,李桐豪走過蔡明亮、楊德昌電影裡出現的台北場景,陳嘉新寫世紀末的永康街,劉梓潔的師大路有著浮游漂浪的身影,楊富閔寫他的台北十年,徐淑卿回望不復存在的酒之島,陳慧眼中的六條通是混濁的河,李昂寫可以通往監獄的一條路,吳崑玉寫台灣政壇第一路青島東路的日常,張國立的運將帶你穿梭台北巷弄,廖志峰中年以後重新發現赤峰街與迪化街,異鄉人孫梓評見證信義區驟然誕生,陶曉嫚的南陽街考生故事,邱比在復興南路私藏的青春時

光,林昆穎乘著299公車從輔大奔向台北車站唱片行,凌宗魁的建築地景紀錄東區曲折身世,夏夏的汀州路記憶一代傳過一代,陳柏言寫他的昆明街,蔣亞妮的陽投公路是霧氣瀰漫滿懷惆悵,張娟芬寫消失的松山路六百巷,陳雪的溫州街熟悉又陌生…… *內文摘句 如果台北可以有自己的記憶,我也希望她記得我這一個曾經在此努力活過的年輕人……。——詹宏志 愛的天絕陣、寂寞的地烈陣、孤單的寒冰陣、情感的落魂陣,我逃不了了,那是在西門町看蔡明亮的電影,獨特的、哀傷的共時性。──李桐豪 回望這些酒之島,已經不復存在。但城市中總會有新的島嶼浮現,為我們刻劃下新的年輪標記,而我們

究竟是誰的答案也逐漸清晰。──徐淑卿 我在這裡的記憶也是沒有根的。走過那些形形色色,就算手中拎著再多購物袋,能追求的也不是存在,而是隱身:這裡沒有我,我不在那兒。──孫梓評 一條短短的街,他們將之走得非常漫長,彷彿人生一瞬,都濃縮在了這條街,那夜深沉到底然後轉向天明,悲傷的故事被傾吐,聆聽,收容,接住,融化開來不知道變成了什麼,卻永遠停駐在這些人的身體裡。──陳雪

台北復興南路進入發燒排行的影片

#三舅公蔥油餅 0931513590

鈞鈞商品

蝦皮網購👉 https://shopee.tw/jingjinggau520?smtt=0.0.9

鈞鈞商場加賴訂購👇

Line id : 0928101051

鈞鈞付款/斗內網址(可以信用卡)

綠界:https://p.ecpay.com.tw/5C13F

Paypal:https://www.paypal.me/jingjingkao

2021/09/27 (一) 台北 1227-1400

│開始 0:00

鈞鈞的奇幻旅程 帶著大家一起歡樂出遊

│你入黨了沒? 1:44

│高璟換造型被逐出家門? 2:47

│黨主席選後的動向 7:56

│關於習晉平的賀電風波 14:33

│美法搶訂單引發的國際動盪 19:32

│孟晚舟被禁足背後的故事 44:38

│高璟是值得學習的人? 1:00:08

小天使精釀啤酒餐廳 1:02:17

│台北市大安區復興南路一段

│107巷5弄7號(1200-2130/週二公休)

│02-27115338

│高職畢業就可以辱罵同業? 1:11:18

│鈞鈞的學歷怎麼看? 1:13:42

│套餐"今日湯品" 1:16:04

│鈞鈞會成立反霸凌協會嗎? 1:20:32

│"白酒鮮蛤蠣麵" 1:23:36

│"豬五花小漢堡" 1:26:57

鈞鈞TG頻道👉

https://t.me/jingjing520

鈞鈞微博👉

https://weibo.com/u/7276906767

鈞鈞IG👉

https://www.instagram.com/jing.jing.520/

鈞鈞玩樂地圖👉

https://reurl.cc/xgeZ3N

鈞鈞廣播

Firstory👉

https://open.firstory.me/user/jj

Spotify👉

https://open.spotify.com/show/1zN2Aqb8iRf3Q1ISeWaKa4

Pocket Casts👉

https://pca.st/6m9sgicw

Google Podcast👉

https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9vcGVuLmZpcnN0b3J5Lm1lL3Jzcy91c2VyL2NrZGE4dGxvdHQ2N28wODU2bnJjeWR0bjQ=

Apple Podcast👉

https://podcasts.apple.com/podcast/id1525930129

SoundOn Player👉

https://player.soundon.fm/p/877f2584-c9d4-4666-99dd-c67a2ed09010

KKBOX👉

https://podcast.kkbox.com/channel/P_jh2Q1b7808rU30fN

版權宣告:

鈞鈞Youtube頻道所提供之所有內容,包括文字、照片、影像、插圖、錄音片、影音片或其他任何形式之素材等,均受到中華民國著作權法及國際著作權法律的保障。在著作權法下,轉傳網址須註明出處。若是重製部分,全部或營利行為等,未經鈞鈞頻道書面同意,不得為之,並依台北地方法院為約定管轄。

宮廟與社區文化發展之研究—以新北市善息堂為例

為了解決台北復興南路 的問題,作者曾翊嘉 這樣論述:

早年在臺的族群紛爭不斷,且處於科學、醫學皆不發達的年代。在天災人禍的侵襲下,先民要安內又要攘外,種種的外在因素壓迫下唯有藉著來自故鄉祖籍所帶過來的信仰力量,才能給予先民們的精神慰藉以及安定的生活。在漢人社會中,宗教信仰變成精神上最大的支柱。而作為傳統民間信仰中心的廟宇建築亦因此特別發達。可以說,臺灣所有的傳統聚落及城市發展沒有不以廟宇為重心的。本文首先著重在探討臺灣廟宇如何從一個傳統型態走向新的模式發展,傳統與現代之間有著甚麼樣的延續與轉變?而廟宇與社區之間的關係在這樣的發展中又會產生甚麼變化?其次探討身為傳統信仰宮廟的善息堂,從舊思維的等待信徒被動性朝向走出宮廟主動性的宣揚教育、文化

傳承以及生態維護和公益活動。這中間的困難與問題要如何克服?並透過田調的方式嘗試分析善息堂如何走出其特色以及與其他宮廟不同的多元性的發展。最後透過宮廟與社區結合的運作模式梳理出道教與民間信仰的信念核心,對於社區可以提供的活動有哪些?信仰核心對於宗教團體和社區民眾會有甚麼樣的療癒作用?而其信仰理念在生態以及生命教育中可以扮演什麼樣的影響功能。 透過整理發現宮廟與社區關懷的活動發展,呈現出其信仰的力量以及整合維繫社會逐漸消失的信仰精神。宗教與社區連結的效應,表現出道教精神的生命教育與終極關懷。藉由宗教信仰的涵養,協助當地社區進行社會公益和生態環境的推動,進而塑造出一個具有向心力、凝聚力的文化社

區。

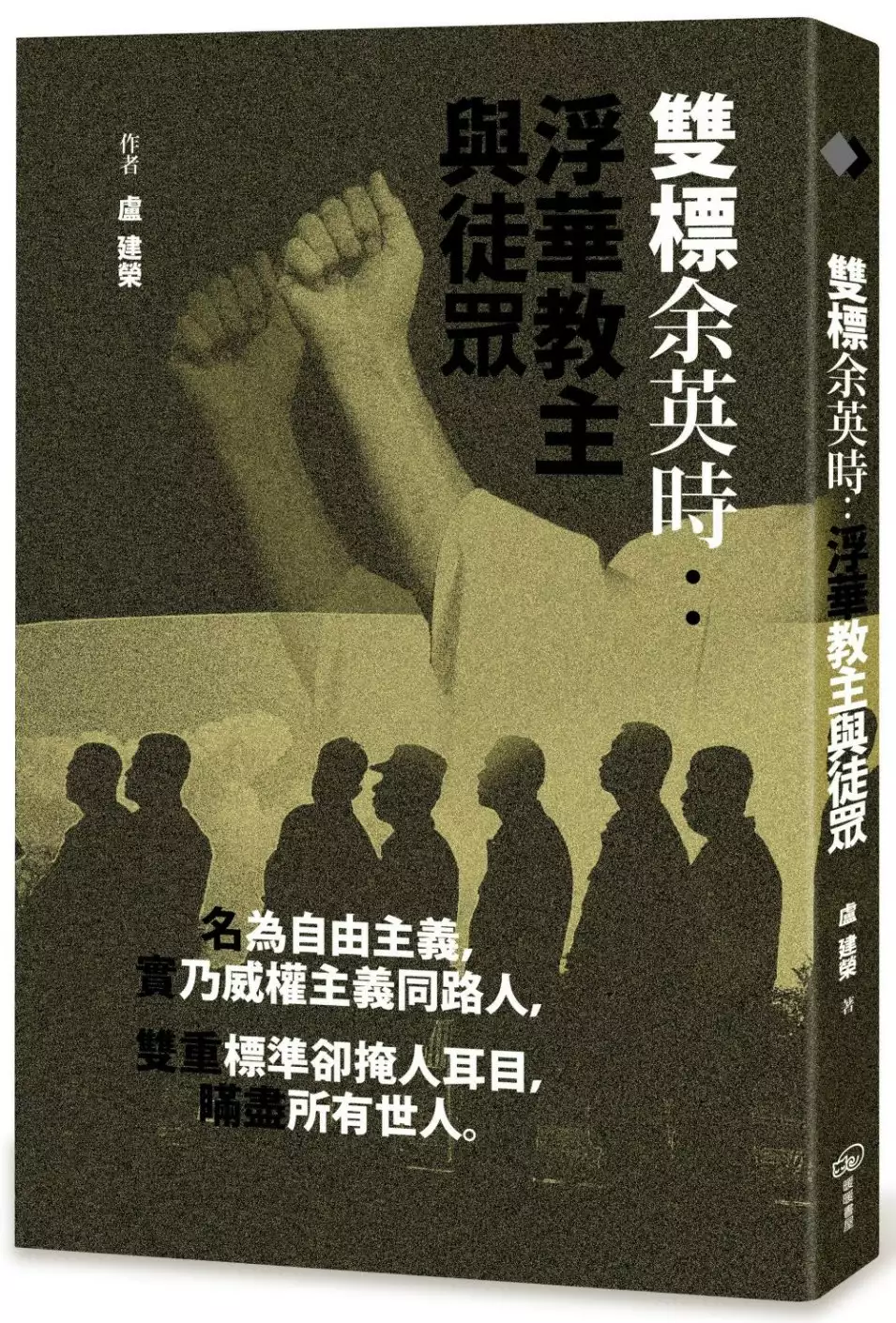

雙標余英時:浮華教主與徒眾

為了解決台北復興南路 的問題,作者盧建榮 這樣論述:

名為自由主義,實乃威權主義同路人, 雙重標準卻掩人耳目,瞞盡所有世人。 余家班的雙標人生: •高唱自由主義,惡搞言論和新聞自由。 •抓抄打假標準不一 •近親繁殖的學術世襲制 學界巨擘余英時於一九五四年,以二十四歲英年站在香港發聲,挑戰中國學術大師郭沫若,指控郭抄襲乃師錢穆著作,一夕之間聲名大噪。之後赴美留學成了美國漢學家。於一九七四年獲台北頒以院士榮銜,從此穿梭於太平洋東西兩岸,打著反共旗號,博取更大聲名。不久,他把中國傳統獨裁與反智論掛勾,獲《聯合報.副刊》刊載,台北層峰派人探尋,獨裁與反智究竟何所影射?答曰:北京政府。引得台

北當局龍心大悅,下令兩大報予以重點栽培,遂捧成台灣家喻戶曉的文化明星,直到蔣經國一九八九年去世為止。 從一九七六至一九八九年約莫十三年時間,是余英時一生最巔峰時期,在政治/文化上皆備極榮寵且名利雙收。他批評北京政府,但所評內容,台北當局一樣不缺,但他雙標,故意視而不見。還收了蔣經國硬塞給他的一位職業學生康樂,身為康樂師尊的余英時,美麗島事件發生時,却扮演簽名抗議的正派人士。余大師批郭沫若抄襲,他的座下門生卻出現抄襲者,或利用權勢庇護抄襲者,還鼓動抄襲者興訟,大師依舊護短縱容。 更有甚者,余門子弟產出貧弱,卻以分贓方式,近親繁殖,演變成學術世襲制,寡佔資源、職位和

獎項,養成年青學子抱權勢者大腿的壞風氣。如此荒腔走板,處處雙重標準,全然不見是非與公正,史界如何培育出大家?

以人本觀點探討都市人行道建置計劃-以宜蘭縣頭城鎮為例

為了解決台北復興南路 的問題,作者鍾駿騰 這樣論述:

在沒有交通工具之前,「腳」是人類移動最主要的工具,自工業革命汽車開始取代馬車後,都市道路轉變成車行為主,當汽車長期占據街道空間,導致人行空間變成車道的附屬空間,行人的使用感受也從街道主要使用者轉換成次要使用者,當人因必要性的移動行為卻沒有交通工具,使用者就必須忍受都市中大量的汽車與不友善的人行空間所造成的不便、不安全感。如果都市街道能回歸成以人為本位,將街道主體歸還給行人使用,勢必能營造出安全、友善、舒適的都市空間。然而目前台灣在建置人行空間時,由於各地區資源有限,且多數居民未有整體公共意識,進而造成規劃單位在經費時程與地區居民的交互考量下,只能將都市較為緊迫需要人行空間的道路暫時擱置,轉為

向都市外圍且居民較無爭議的路段先行建置人行空間,但此舉亦造成人行空間建置後產生更多的都市問題,所以在規劃人行空間時,應以整體都市規劃方向考量人行空間,將都市目前和未來的發展方向一並考量。本研究試圖釐清一個都市在規劃人行道初期應該理解都市發展的紋理,並要了解的當地文化、特色、發展脈絡和居民需求等等,以及如何使當前都市街道能夠還諸於「人」,本研究選定對象不以一線大都市為主,而是以目前台灣常見的中小型城市,此種型態在人行道的使用者、特色與需求度較為特殊,透過現地觀察和深度訪談了解當地現況發展與居民需求,並分析了解當地未來規劃人行空間應如何進行,藉此將有限的資源準確地投入,以造成整體效益最大化。