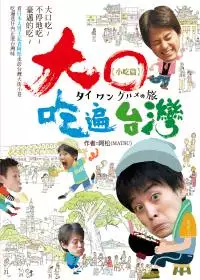

台灣饅頭的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦阿松寫的 大口吃遍台灣:小吃篇 和林道明的 台灣饅頭美國兵都 可以從中找到所需的評價。

另外網站台灣饅頭包子專賣店(全省總店)-台中市> - 店家日報也說明:點心饅頭,豆漿饅頭,早餐料理,營養食品,中式素食,素食食品,台灣饅頭總店,外送饅頭,好吃饅頭,台中饅頭,各類肉菜包. 台灣饅頭系列產品,使用活性乳酸菌麵,俗稱 ...

這兩本書分別來自四塊玉 和大塊文化所出版 。

元智大學 藝術與設計管理碩士班 沈禎、龔詩文所指導 朱國良的 戰後臺灣軍旅漫畫研究–以劉興欽、李鴻欽、睫毛為例 (2019),提出台灣饅頭關鍵因素是什麼,來自於軍旅漫畫、義務役、劉興欽、李鴻欽、睫毛(本名:余仕文)。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 應用華語文學系 楊聰榮所指導 貝華龍的 《芝加哥大都市區的台灣移民的認同形成和轉變之過程 (1965-2010)》 (2015),提出因為有 芝加哥大都市區、台灣移民、認同、形成和轉變之過程、中國人、台灣人的重點而找出了 台灣饅頭的解答。

最後網站【懂台灣】台灣十大美味包子饅頭推薦 - 人人焦點則補充:【懂台灣】台灣十大美味包子饅頭推薦 · 1. 花蓮美食‧吳媽媽包子店 · 2.鹿港名產‧老龍師肉包 · 3. 桃園美食‧中壢秦記山東饅頭 · 4. 台南美食八寶肉包‧克林台包.

大口吃遍台灣:小吃篇

為了解決台灣饅頭 的問題,作者阿松 這樣論述:

大口吃~ 不停地吃~ 豪邁的吃~ 看日本美食旅行家阿松走訪台灣大街小巷 吃遍即使台灣人也從未吃過的巷弄美食 嚴選 90家正港台灣味 Matsu 阿松 通通報給你知!! 作者簡介 阿松(Matsu) 台灣國興衛視美食節目『大口吃遍台灣』主持人。 目前為電視節目製作人、主持人。 興趣:排球、馬拉松、游泳。

台灣饅頭進入發燒排行的影片

#外國人#日本人#挑戰#饅頭#馬桶 #八寶粥 #維力炸醬麵 #小籠湯包 #台灣#臺北

你有吃過饅頭跟著八寶粥嗎?這次日本人(健太跟高志)挑戰吃這些東西跟饅頭!?!?

結果呢!?!?

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

新高志頻道

👇👇👇

https://www.youtube.com/channel/UCLlJJ3C9TyV9MqGg-SYDQuw

Facebook

👇👇👇

https://www.facebook.com/takashifromjp/

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

高志:

http://www.instagram.com/ryutakashi00

健太

https://www.instagram.com/kentaiwan19/

KenTakashi TV

http://www.instagram.com/kentakashitv/

------------------------------

拍攝(撮影)/ KenTakashi TV

剪輯(編集)/ KenTakashi TV

特效影片(モーショングラフィック)/ KenTakashi TV

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

KenTakashi TV:

FB:

https://www.facebook.com/KenTakshiTV/

IG

http://www.instagram.com/kentakashitv/

---------------------------------------------------------------------------

*デザイン・イラスト提供 Minaho

IG

http://www.instagram.com/minaho_o4/

[在LINE]

錢包→貼圖小舖→查「kentakashitv」→原創

戰後臺灣軍旅漫畫研究–以劉興欽、李鴻欽、睫毛為例

為了解決台灣饅頭 的問題,作者朱國良 這樣論述:

在臺灣,服兵役曾是每位男性朋友的義務。在軍中生活雖然苦悶,然而總是讓人無限懷念。近年,許多當兵故事的漫畫印刷出版,不僅喚起許多中高齡男性讀者的回憶,也透過漫畫形式向年輕一輩的讀者介紹當兵的軍隊故事,產生全新的圖文閱讀的面貌。然而,2018年全面停止徵兵,不再徵集義務役役男入營服役。導致1994年以後出生的役男,只要接受4個月的「軍事訓練役」。實施60年的徵兵制度從此走入歷史。對數十萬眾多退伍的義務役男的甘苦經驗來說,回憶尤其彌足珍貴。因此,本研究透過詮釋學的觀點,從檔案、文獻、漫畫及深度訪談等應用,以劉興欽《從軍樂》、李鴻欽《狗臉的歲月》、睫毛《老媽,我想當爽兵!》等三部以「當兵經驗」為主題

漫畫做為研究對象,採取「文獻研究」、「歷史研究」、「深度訪談」及「比較研究」等研究方法進行研究。首先爬梳戰後軍旅漫畫發展的歷史脈絡,探討不同世代漫畫家的當兵經驗,瞭解漫畫家當時在創作軍旅漫畫的心態與動機,比較、分析三部漫畫的內容與表現方式的異同。

台灣饅頭美國兵

為了解決台灣饅頭 的問題,作者林道明 這樣論述:

我在美國的家人恐怕永遠不會理解,我為什麼要成為台灣人,為什麼要當兵。 但,我真的在當兵這件事上學到了很多,而且,我一點兒也不後悔。當林道明決定要放棄美國身分,入籍台灣,這就意味著他必須像所有的台灣男性一樣,接受「服兵役是國民應盡的義務」這樁公民責任,入伍從軍。一個碧眼金髮的白種人進入了台灣部隊,他該如何適應?別人又會如何對待他?林道明帶著種種不安心情面對軍隊生活,他必須熬過體能的操練,撐過精神上的折磨,並且試著與來自三教九流的人打交道。有趣的是,在這個必須壓抑自我的環境裡,他竟然得到了他在當老百姓時所得不到的待遇:被別人一視同仁。他覺得自己隸屬於某一個群體,沒有被當作異類。他在本書中

寫下了他服役兩年的生活點滴,記錄下這一段他絕對不願意重來、但是至今無限懷念的時光。 作者簡介:林道明 (T. C. Locke) 在美國出生長大,後來被一個台灣的林姓家庭收養,成為台灣人。來台灣以後,他當過攝影師和製作助理,在報社當過記者兼攝影師兼編譯,在廣告公司當過編輯。 唸過以下幾所大學:台灣東海大學、美國維吉尼亞州的華盛頓與李將軍大學(Washing & Lee University)、紐約市的紐約電影學院(New York Film Academy)。 十六歲開始學攝影。會吹一點小喇叭,彈一點鋼琴。偶爾作曲。高中時學過空手道,大學時學了一點少林拳腳工夫,最近則在練習太極劍

。

《芝加哥大都市區的台灣移民的認同形成和轉變之過程 (1965-2010)》

為了解決台灣饅頭 的問題,作者貝華龍 這樣論述:

「你是『中國人』還是『台灣人』」?美國的2010年人口普查顯示美國當年有大概17,941,286個亞裔美國人,其中3,794,673個美國人認定自己是「中國人」,而230,382個美國人認定自己是「台灣人」。雖然前者比後者比較多,但後者的官方數字自從1980年以來至少每十年增長。根據美國的1980年人口普查的數據,有華人血統的人口占2億2千多萬人,而只有16,390 在「祖先」的欄位填上了「台灣人」;1990年人口普查顯示了官方數字增加到近7萬5千人;2000年人口普查顯示了官方數字增加到近14萬5千人;2010年人口普查顯示了官方數字增加到超過23萬人。至於個人動機,筆者自小便投入台灣歷史

和社會的相關研究,於2013年被國立台灣師範大學的應用華語文學系碩士班錄取後,便開始反思該寫什麼論文題目,花了大概一年的時間,研究關於不同海外華人的地區,逐漸了解到東南亞地區的研究並不興趣。因為筆者是台美混血兒,故想做美國華人的相關研究。至於學術動機,筆者想要研究為什麼只有16,390位美國公民在美國的1980年人口普查認定自己是「台灣人」,但三十年後這個數字成長到230,382位美國公民。至於研究目的,本論文特別地探討下列問題:1) 台灣、美國及中國的事件和政策,如何影響到芝加哥大都市區的台灣移民認同形成和轉變之過程;2) 有多少芝加哥大都市區的台灣移民認定自己是「台灣人」或「中國人」;3)

共多少芝加哥大都市區的台灣移民,覺得台灣需要維持兩岸分治、海峽兩岸由中華人民共和國政府管轄、海峽兩岸由中華民國政府管轄或台灣宣稱獨立。本論文的主要問題如下:1) 您本來覺得您是「中國人」還是「台灣人」?現在呢?2) 至少每十年的美國人口普查顯示越來越多人認為自己是「台灣人」的原因為何?3) 至於台灣問題,請告訴筆者您的想法。至於「全美台灣同鄉會芝加哥分會」大部分會員從頭到尾認定自己是「台灣人」,而不是「中國人」,而其他會員本來認定自己是「中國人」,但後來認為自己是「台灣人」。很多於1990年代之前離開台灣而移民到美國的會員參加了某個台灣同胞或台獨協會之後,才終於學到很多在台灣發生的被中國國民

黨政府掩埋的事件,因此順便認為自己是「台灣人」,而不是「中國人」。除了之外,也有很多會員在台灣自己耳聞目睹很多事件。隨著時間的推移,很多台灣同胞協會的會員說服越來越來自台灣的移民者及其後裔改變自己的認同而推動其歷史和文化。由於這個協會的百分之百會員認為自己是「台灣人」,而不是「中國人」,大部分的會員卻支持台灣政府宣稱獨立而成為一個新的主權國家。至於「芝加哥區全美台灣同鄉聯誼會」,其大部分會員從頭到尾認定自己是「中國人」,而不是「台灣人」。根據其會員對於美國人口普查的現象,大部分會員未提出意見或者未知道。雖然其大部分會員從頭到尾認定自己是「中國人」,而不是「台灣人」,但他們卻支持台灣政府繼續維持

兩岸分治的現狀。本論文有一些限制。數量而言,只能找到了67個被訪者,但後來發現22個被訪者的答案和問卷並未適合本論文的研究。筆者只能深入訪談三個人。另外,「大芝加哥地區中國和平統一促進會」的社長並未信任筆者,但由電子郵件寄給筆者很多資料。大體上,「全美台灣同鄉會芝加哥分會」和「芝加哥區全美台灣同鄉聯誼會」缺乏很多一手和二手資料。因此,筆者推薦下個研究在美台灣移民或台裔美國人的學者達成三個目標:第一,研究一個更多來自台灣移民或台裔美國人居住的地方;第二,如果學者找到一些台美協會的話,那麼他可以花比較多時間提早跟這些協會的會員聯絡而安排時間見面;第三,學者應該要花更多時間使這些協會的會員信任他。筆

者寫到這裡終於發現了本論文的下列重點:第一,雖然本論文未涉及百分之百芝加哥大都市區的台灣移民之答案,但是本論文卻涉及到該地區的兩個重要台灣同胞協會;第二,雖然該地區並未任何事件或法律政策影響到在美台灣移民的認同形成和轉變之過程,但有很多在台灣、美國的其他城市及中國發生的事件和法律政策卻影響到在美台灣移民的認同形成和轉變之過程;第三,不管誰自覺自己是「台灣人」或「中國人」,芝加哥大都市區並沒有一位台灣移民支持中國及台灣由中華人民共和國政府管轄。

台灣饅頭的網路口碑排行榜

-

#1.迪化街- 台北 - 四平手工饅頭

迪化街的發展可由1853年算起,當時台灣開放對外貿易港口,外國商人紛紛設立洋行,從此以迪化街為中心的大稻埕迅速崛起,一躍成為台灣最繁華的商業區,迄今仍是台灣最大 ... 於 www.siping.com.tw -

#2.台灣饅頭店 - 公司資料庫

公司名稱, 台灣饅頭店. 負責人, 張雅雲. 登記地址, 台中市大里區東湖里24鄰中興路1段173-40號. 公司狀態, 營業中. 資本額, 100,000元. 所在縣市, 台中市 大里區 東湖里. 於 alltwcompany.com -

#3.台灣饅頭包子專賣店(全省總店)-台中市> - 店家日報

點心饅頭,豆漿饅頭,早餐料理,營養食品,中式素食,素食食品,台灣饅頭總店,外送饅頭,好吃饅頭,台中饅頭,各類肉菜包. 台灣饅頭系列產品,使用活性乳酸菌麵,俗稱 ... 於 www.buzzdaily.tw -

#4.【懂台灣】台灣十大美味包子饅頭推薦 - 人人焦點

【懂台灣】台灣十大美味包子饅頭推薦 · 1. 花蓮美食‧吳媽媽包子店 · 2.鹿港名產‧老龍師肉包 · 3. 桃園美食‧中壢秦記山東饅頭 · 4. 台南美食八寶肉包‧克林台包. 於 ppfocus.com -

#5.麥釀∥ 傳說中饅頭界的勞斯萊斯,也是芋頭控的小天堂~ (新 ...

據傳麥釀的包子饅頭是採用鼎泰豐指定用牌僑泰興的劍蘭麵粉, ... 【超燒必買】2017 台灣星巴克櫻花杯即將上市,荷包拿好準備開搶吧! 於 www.esther7.com -

#6.台灣產饅頭果屬植物(大戟科) 之分類研究

【摘要】本研究以傳統分類及數據分類法,探討台灣產饅頭果屬植物之分類,確認本屬植物計9. 種,其中含1 新確認種高士佛饅頭果(Glochidion kusukusense Hay.) 。 於 exp-forest.nchu.edu.tw -

#7.台灣饅頭美國兵| 誠品線上

台灣饅頭 美國兵:,當林道明決定要放棄美國身分,入籍台灣,這就意味著他必須像所有的台灣男性一樣,接受「服兵役是國民應盡的義務」這樁公民責任,入伍從軍。 於 www.eslite.com -

#8.潤米roomy-米饅頭、貝果專門店【宅配首選】

米饅頭系列○饅頭主原料是使用米穀粉,有別於一般麵粉我們將米磨成粉後,再和麵粉用獨家比例均勻並搭配台灣在地農產變化各種不同的口味饅頭的顏色都來自食材本身, ... 於 www.roomy.tw -

#9.台灣饅頭紙

佰潔家庭用品有限公司為您提供台灣專業的饅頭紙,饅頭紙、包子紙、食品用紙等系列產品。 於 www.baejye.com -

#10.台灣饅頭

邱師傅兒時,住在眷村附近,清早上學時總遇到帶著濃濃外省口音的伯伯,叫賣著包子饅頭。 一顆顆白胖的饅頭,層層手感,還帶有餘溫,散發淡淡的麵粉香,這樣的純粹原味 ... 於 www.tw-mantou.com -

#11.台灣饅頭全台總店 - Facebook

台灣饅頭 全台總店,至今在台中已經深耕20多年,經過不斷的研發創新,已經研發出20多種以上口味。 並首創"包子饅頭結合專用包裝膜",讓產品更加美味衛生,食用快速 ... 於 www.facebook.com -

#12.劍潭早餐街-饅頭夾蛋餅。近25年老牌古早味 - 蹦啾 謝蘿莉La ...

大份量吃飽飽,銅板價只要40元,霸氣給料、根本咬一口就爆餡!饅頭、蛋餅,看起來好像是再平常不過的早餐種類,但你吃過它們結合在一起的滋味嗎? 於 fairylolita.com -

#13.饅頭-台灣鮮乳(冷凍) | 義美食品安心購

品名:饅頭-台灣鮮乳. 商品成份:麵粉、鮮乳、蔗糖、葵花油、酵母、食鹽、玉米澱粉、品質改良劑(磷酸二氫鈣)、膨脹劑(碳酸氫鈉)、乳化劑(脂肪酸甘油酯、脂肪酸山梨醇酐 ... 於 imec.imeifoods.com.tw -

#14.台灣饅頭專賣店高雄總店

台灣饅頭 專賣店(高雄總店) 4.1 (19) 中式包點店規劃路線地址: 807台灣高雄市三民區義華路370號電話號碼: +886 7 380 4753台灣饅頭邱師傅兒時, ... 於 twtravelwiki.com -

#15.義美台灣鮮乳饅頭 - 家樂福線上購物

義美台灣鮮乳饅頭,更多優惠商品都在家樂福線上購物! 於 online.carrefour.com.tw -

#16.好吃的饅頭- 台灣饅頭專賣店- 遊客評語 - TripAdvisor

好吃的饅頭、非常香、饅頭很大顆、份量十足、便宜好吃、性價比非常高、店內販售種類很多、值得推薦光顧品嚐. 造訪日期: 2019年8月. 詢問關於台灣饅頭 ... 於 www.tripadvisor.com.tw -

#17.六間必買老麵饅頭推薦,簡實新村、福圓號

喜愛台灣在地美食的小夥伴千萬別錯過唷! 網友表示:「福圓號好好吃~首推黑糖核桃口味,現在好幾家分店」、「饅頭包子新鮮好 ... 於 no4.online -

#18.永豐盛手工包子饅頭專賣店,師大路老店 - 愛吃鬼芸芸

好久沒來吃永豐盛的手工包子了印象中多年前常來師大路覓食那時候偶爾也會來買個包子饅頭不過年代久遠,都已經忘了它到底是什麼滋味趁著前幾天天氣好, ... 於 aniseblog.tw -

#19.台灣饅頭店 - 黃頁任意門

台灣饅頭 店,統編:45676154,地址:台中市大里區東湖里24鄰中興路1段173-40號,負責人:張雅雲,設立日期:2008-06-10,公司狀態:營業中,營業項目:美食,早餐店. 於 twypage.com -

#20.(台中)比漢堡還重~台灣饅頭包子專賣店+後記

(台中)比漢堡還重~台灣饅頭包子專賣店+後記 ... 店名很平實,一點都不花俏,但是我覺得,能專心做好一件事,本身就很不簡單!無意間吃了他家的包子!天啊 ... 於 ck22.pixnet.net -

#21.台灣饅頭專賣店/ - 加料!生活

台灣.彰化縣.彰化市. 台灣饅頭專賣店. 料分:0. 料分:0. 料分:0. 人氣:2359. 消費:--.$. 瀏覽全部圖片. 評論(0). 場所名稱. 台灣饅頭專賣店. 地址 ... 於 www.garnish.tv -

#22.台灣饅頭店-11項情報

台灣饅頭 店(11項情報),統一編號:17179985,公司所在地:臺中市南區城隍里建成路1098號1樓,公司歷程(2),公司登記資訊,其它公開資料. 於 www.twfile.com -

#23.台灣饅頭店 - 座標物語

台灣饅頭 店地址:臺中市大里區東湖里24鄰中興路1段173-40號,統編(統一編號):45676154,營業稅籍分類:早餐店,資本額:100000元,設立日期:2008-06-10,狀態: 於 costring.com -

#24.台灣饅頭專賣店(大里店) - 台中美食

台灣饅頭 專賣店(大里店)為於:台中縣大里市中興路一段173號/ 聯絡電話: 是當地台中區域美食. 於 taizhong.lookmap.info -

#25.福圓號SINCE1971

創立於民國六十年,賈爺爺年輕時為了養家餬口,開始騎單車賣饅頭。第二代老闆賈復華,傳承山東老家帶來的手藝和理念,加入更多珍惜台灣這片土地與在地食材的情感, ... 於 www.fyh1971.com -

#26.賣完就收!桃園秒殺級「脆皮烤饅頭」 扎實Q軟底部酥脆帶焦糖香

「二良脆皮烤饅頭」是來自新竹的秒殺饅頭,桃園分店選擇開在桃園自強路上,每天下午3點才開始營業,阿樹大約3點多去就已經出現排隊人潮。 於 travel.ettoday.net -

#27.台灣饅頭· 花蓮縣花蓮市和平路450號 - OPENGOVTW

台灣饅頭 (食品業者登錄字號U-200079428-00000-9)為衛生福利部食品藥物管理署登記的食品業者。 業者地址為花蓮縣花蓮市和平路450號。 於 opengovtw.com -

#28.台灣饅頭購物比價- 2021年11月| FindPrice 價格網

台灣饅頭 的商品價格,還有更多Gozilla 後靠小饅頭靠墊台灣製YAMAHA 勁豪125 小饅頭止滑不後倒靠得安心快鎖式好安裝相關商品比價,輕鬆購物,FindPrice價格網讓你快速 ... 於 www.findprice.com.tw -

#29.四平手工饅頭-美食團購 - 福利驚奇網

產地, 台灣. 商品葷素, 奶素. 食用方法, 冷凍:不用解凍,直接冷凍庫取出,電鍋水加多一點,蒸到饅頭軟Q即可。 冷藏:直接電鍋,蒸到饅頭Q軟即可。 於 www.freemart.com.tw -

#30.台灣饅頭店 - Yelp

台灣饅頭 店. 0 reviews. Dim Sum. Unclaimed. Review · Call. Directions. Photos. Add Photo. 孔雀路31號. 大甲區, 台中市437 Taiwan. Directions. 於 www.yelp.com -

#31.台灣饅頭美村| 靠北餐廳

台灣饅頭 美村情報,2014年7月10日— 台灣饅頭全省頂店及直營店門市---------------------------------------------------- 總店台中市南區建成路1098號(近合作街口) TEL ... 於 needmorefood.com -

#32.【食】【桃園】宋太太醜饅頭(養生饅頭) - 一步一腳印

【宅配美食】豬肉的專家-陞煇食品,台灣最好吃的雲林豬肉冷凍包,快速上桌加菜下酒都適合! 2021 年11 月16 日 ... 於 badboniu.com -

#33.台灣饅頭店 - 公司登記查詢中心

F203010食品、飲料零售業.(包子,饅頭買賣) ... 公司名稱, 台灣饅頭店 複製公司名. 資本總額(元), 80,000. 負責人, 邱義翔 複製負責人. 登記地址, 看地圖 ... 於 www.findcompany.com.tw -

#34.【師大美食】永豐盛手工包子饅頭專賣店,包子味道真不錯(菜單)

師大美食推薦大家可以來《永豐盛手工包子饅頭專賣店》,這一家永豐盛的包子味道真不錯, ... 聯繫我+關於我>>美食部落客Nash · 台灣美食懶人包. 於 nash.tw -

#35.台灣饅頭美國兵 - Pubu

台灣饅頭 美國兵. Follow Ask Question. Publisher: 大塊文化出版/ 大塊文化. Author: 林道明. NT$161. Get NT$40 off 3 day only. 25% off. Preview. 於 www.pubu.com.tw -

#36.台北松山-全恩養生饅頭-老麵饅頭果然不一樣 - Amanda生活 ...

台北松山-全恩養生饅頭-老麵饅頭,生態公園之旅後,主辦單位帶大家去買饅頭吃 ... 作者Amanda是台灣食譜作家,熱愛料理也喜愛美食旅遊更多關於Amanda 於 www.amanda326.com -

#37.台灣饅頭美國兵by TC Lin

台灣饅頭 美國兵. by 林道明. 當林道明決定要放棄美國身分,入籍台灣,這就意味著他必須像所有的台灣男性一樣,接受「服兵役是國民應盡的義務」這樁公民責任,入伍從軍 ... 於 www.lensculture.com -

#38.台灣饅頭美國兵- 優惠推薦- 2021年11月 - 蝦皮購物

你想找的網路人氣推薦台灣饅頭美國兵商品就在蝦皮購物!買台灣饅頭美國兵立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價安心網購超簡單! 於 shopee.tw -

#39.台灣饅頭店電話號碼04-2321-3628 - 台中市麵包,糕餅-零售

於台中市麵包,糕餅-零售的台灣饅頭店電話號碼:04-2321-3628,地址:台中市西區美村路一段111號,分類:食品餐飲、西點麵食、麵包,糕餅-零售. 於 poi.zhupiter.com -

#40.台灣饅頭全省總店- Taichung, Taiwán

台灣饅頭 全省總店,至今在台中已經深耕21年,經過不斷的研發創新,已經研發出20多種以上口味。 並首創"包子饅頭結合專用包裝膜",讓產品更加美味衛生,食用快速便利, ... 於 yellow.place -

#41.「台灣饅頭台灣大道」情報資訊整理 - 愛呷中彰投

查看台中市台灣饅頭店((全省總店))相關資訊,以下是「台灣饅頭台灣大道」的愛呷中彰投情報,在Facebook 查看更多有關台灣饅頭全省總店的資訊. 登入. 忘記帳號? 或. 於 txg.lovetweast.com -

#42.饅頭-皮皮 - 中華動漫出版同業協進會

報名單位:皮皮家族禮品有限公司吉祥物名稱:饅頭-皮皮/ Mantou pyi pyi 吉祥物簡介: 饅頭家族共有16個成員, ... 每年台灣有六十場校園巡演活動。 於 www.ccpa.org.tw -

#43.台灣饅頭美國兵 - 博客來

書名:台灣饅頭美國兵,語言:繁體中文,ISBN:9789867975867,頁數:216,出版社:大塊文化,作者:林道明,出版日期:2003/04/01,類別:人文史地. 於 www.books.com.tw -

#44.2021最新【台中-台灣饅頭店】評價、電話

台灣饅頭 店地址:437台灣臺中市大甲區台中縣大甲鎮孔雀路31號電話:04 2688 7080。更多餐廳美食熱搜推薦 泰緬阿嬤吃ㄟ乾媽店(熱搜1572)次 汱匠居食(熱搜1572)次. 於 hot-shop.cc -

#45.【台灣饅頭包子】Menu(菜單價格)價目表。推薦/食記/優惠/電話 ...

【台灣饅頭包子】Menu(菜單價格)價目表。推薦/食記/優惠/電話/地址/DM 【台灣饅頭包子】地方小吃名產古早味類~花捲饅頭,鮮肉酥餅,蛋黃肉粽(台中北屯中清路[水湳路口]) 於 archive.pixnet.net -

#46.=歡迎光臨=皮皮家族禮品有限公司

饅頭 家族Q版迷你撲克牌(第十二代) ... 饅頭家族著色卡貼紙. 小朋友的最愛~~歡迎至『饅頭購物網』下標~ ... 台灣製優質大浴巾!~歡迎至『饅頭購物網』下 ... 於 www.pyi-pyi.com.tw -

#47.【台中市北區美食】台灣饅頭專賣店 - 飢餓黑熊

台灣饅頭 專賣店是一間位於台中市北區的中式包點店,總共有46位網友評價過此餐廳,平均是4.2顆星。 於 ihungrybear.com -

#48.[萬華美食] 趙記山東饅頭:紮實帶勁兒的傳統手工饅頭794 @ 貓 ...

在台灣,一般的饅頭店都已經做的比較鬆軟,符合現代台灣人的飲食習慣。 ... 這家「趙記山東饅頭」是台北市的饅頭名店之一,多年來一直堅持傳統的手工 ... 於 blog.xuite.net -

#49.台灣饅頭美國兵-價格比價與低價商品-2021年11月

你想找台灣饅頭美國兵價格查詢優惠折扣、人氣推薦商品就來飛比。在飛比有多樣式與各型號台灣饅頭美國兵商品優惠選擇滿足您的需求與選擇,也提供有與周邊產品滿足您的 ... 於 feebee.com.tw -

#50.【宜蘭美食】礁溪包子饅頭專賣店隨時都在人隊的人氣老店

in agoda.com · 城市 · 地區 · 景點 · 酒店 · 50平方米4臥室獨立屋(礁溪鄉) - 有3間私人浴室, 宜蘭縣, 台灣 · 50平方米2臥室公寓(礁溪鄉) - 有1間私人浴室, 宜蘭 ... 於 tenjo.tw -

#51.2021網購包子推薦》網友激推15家宅配名店!爆漿奶黃 - 風傳媒

台灣 街頭巷尾隨處可見販售包子、饅頭的店家,一般早餐店也是很基本的常見品項,不過真正好吃的「名店」可以說是少之又少,疫情期間如果想要吃上一顆好 ... 於 www.storm.mg -

#52.台灣饅頭店 - LINE熱點

【LINE熱點】台灣饅頭店, 麵食、水餃, 地址: 台中市南區建成路1098號,電話: 04 2285 9989。全台必吃美食、熱門景點推薦、美食外送、優惠折扣、線上預約掛號、叫車、點 ... 於 spot.line.me -

#53.[台北美食] 三發包子點心總鋪-台灣人的千層!千層饅頭太酷了 ...

[台北美食] 三發包子點心總鋪-台灣人的千層!千層饅頭太酷了~(附三發包子點心總鋪MENU) 迪化街美食/大稻埕美食 ... 於 joyaijia.pixnet.net -

#54.台灣饅頭店-歷年決標公告數據分析

台灣饅頭 店,台中市西區忠明里美村路一段111號,04-23213628,公司統編: 19408730. 於 twbuying.com.tw -

#55.台北後山埤美食包記饅頭店|松山奉天宮超人氣「羊角鍋貼饅頭 ...

有人跟我一樣是澱粉控嗎,尤其早餐一定是得吃飽飽,饅頭不僅不油膩,愈是咀嚼口中自然甜味散發,真的是從小吃到大也不會膩!偶爾想來點不同風味,夾上 ... 於 www.masterpon.com -

#56.【台北美食】老上海包子.老麵發酵、口味多元的平價手工包子!

這裡的包子饅頭的價位也非常親民,大多從10~20元不等,鮮肉包更是採用黑 ... 後來輾轉跟來自上海的包子師傅學做包子,也有因應台灣人的口味來微調! 於 zineblog.com.tw -

#57.【台中】懶人早餐的好選擇台灣饅頭(4/13更新)

最近幾個月就發現饅頭真的是我的好朋友了!!! 一開始是買花蓮吉安吳媽媽包子結果吃了以後很失望實在很不怎樣 偶然發現這間台灣饅頭就這樣我最近幾個月 ... 於 soniafifipeach.pixnet.net -

#58.【解惑片】包子饅頭也包膜竟然是因為 - 蘋果日報

包子饅頭是台灣人常吃的早點,有20多年歷史、在台中有多家分店的「台灣饅頭包子專賣店」,堅持用老麵來做,老闆邱義翔小時候住在桃園的眷村附近,每天 ... 於 tw.appledaily.com -

#59.台灣饅頭美國兵報告班長新兵戰士002林道明真的不是外國人

你在找的【阿公書房】H5文學~台灣饅頭美國兵報告班長新兵戰士002林道明真的不是外國人就在露天拍賣,立即購買商品搶免運及優惠,還有許多相關商品提供瀏覽. 於 www.ruten.com.tw -

#60.台灣饅頭機 - 阿里巴巴商務搜索

2021全新一代多功能全自動仿手工包子饅頭機花卷成型機廠家直供 · 上海升貽機械設備有限公司 6年. 月均發貨速度: 暫無記錄. 上海市松江區 . 廠家直供台灣包子機商用全 ... 於 tw.1688.com -

#61.比賽資訊-「2021TUI台灣聯合國際盃發酵饅頭競賽」 - 中華科技 ...

比賽資訊-「2021TUI台灣聯合國際盃發酵饅頭競賽」. 普通; 校園公告; 2021-07-23; 蔡尚曄 公告. 一、, 旨揭競賽相關日期如下:. (一)初賽繳件:即日起至110年10月8日(週 ... 於 www.cust.edu.tw -

#62.台灣饅頭包子專賣店

台灣饅頭. $14.00 台灣白饅頭為我們首推的特色商品,☆ 主要由老麵皮所發酵的原味口感,☆ 許多人因它口感綿密而特別喜愛。 · 無糖饅頭. $14.00 · 芋頭饅頭. $18.00 · 黑糖 ... 於 steamed-bun-shop-247.business.site -

#63.台灣饅頭全台總店 - FindGlocal

官網線上購物在這裡:https://www.tw-mantou.com/ 台灣饅頭全台總店,至今在台中已經深耕20多年,經過不斷的研發創新,已經研發出20多種以上口味。 於 www.findglocal.com -

#64.彰化市三民市場附近台灣饅頭包子手工專賣店彰化店老麵傳奇 ...

彰化市三民市場附近台灣饅頭包子手工專賣店彰化店老麵傳奇2018食記20年老店Q度十足活性乳酸麵 · 美味度 · 服務品質 · 裝潢氣氛 · CP值 於 www.walkerland.com.tw -

#65.雙連包仔饅頭店

選用台灣豬後腿肉加上豬板油,不添加任何粉類去增加肉品彈性,是最古早的做法與傳承. $18. 紫芋饅頭. 選用台灣大甲芋頭特上等級.鬆軟的芋頭口感和稀有紫色地瓜來做上色 ... 於 www.slsb.com.tw -

#66.台灣饅頭美國兵的價格推薦- 2021年11月| 比價比個夠BigGo

台灣饅頭 美國兵價格推薦共7筆商品。包含3筆拍賣、1筆商城.快搜尋「台灣饅頭美國兵」找出哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! 於 biggo.com.tw -

#67.懶人包不想吃麵包還有包子饅頭,全台特色老店總整理 - 微笑台灣

基隆特色早餐,李家鍋貼饅頭. 剛從客運站下車,毫不猶豫拐進孝三路巷子裡,李家鍋貼饅頭剛起鍋,掀鍋蓋的 ... 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#68.精選全台10間饅頭店 就說圓一點比較可愛,就愛飽滿紮實饅頭

誰和吃貨編一樣是澱粉控,最喜歡吃包子、饅頭類啦! ... 簡實新村老麵饅頭 ... 日本人來台灣必吃的菠蘿麵包ぼろパンBOLO PAN|日譯為「破破爛爛的 ... 於 tagfoody.news -

#69.台灣饅頭店- 店家介紹 - Super hiPage 中華黃頁網路電話簿

台灣饅頭 店是位於台中市西區美村路一段84號的麵包糕餅店家,這裡提供台灣饅頭店的電話、地址資訊及相關產品服務介紹,並分享台灣饅頭店的好康優惠訊息。 於 m.iyp.com.tw -

#70.我們都是台灣人台灣饅頭美國兵〈台灣啟示錄〉 - 國立陽明交通 ...

我們都是台灣人台灣饅頭美國兵〈台灣啟示錄〉. 上午6:14 軍訓室 ... 特訓第一線:菜鳥兵大變身老百姓變軍人剃髮換裝吃大鍋飯〈TVBS〉 · 愛台灣! 於 a9388001.blogspot.com -

#71.門市正職人員- 找工作 - 518熊班

台灣饅頭 專賣店(台灣饅頭店美村店-全省總店)誠摯招募門市正職人員,1.上班時間:0830~1800.2.工作內容:商品擺設.門市整潔.收銀....等工作. 於 www.518.com.tw -

#72.台灣饅頭店美村店-台灣公開資訊網

公司或商業登記名稱, 台灣饅頭店美村店. 公司統一編號, 19408730. 業者地址, 台中市西區忠明里美村路一段84號一樓. 食品業者登錄字號, B-119408730-00000-1. 於 tw.datagove.com -

#73.台灣饅頭包子專賣店!包膜的老麵包子饅頭鎖水保鮮 - 愛食記

「台灣饅頭包子專賣店」在大台中的分店不少,對許多台中人來說應該不算陌生,連我自己都不知道路過多少遍!但倒是一直沒激起我購買的慾望, ... 於 ifoodie.tw -

#74.【隨著阿松大口吃遍台灣之三】【西門站】趙記山東饅頭之黑糖 ...

【西門站-趙記山東饅頭】推薦度(單指黑糖饅頭) 大伙應該都曉得小虎很愛「大口吃遍台灣」這個節目;喜歡它的原因是純真、自然不做作。加之從一個日本人的角度 ... 於 www.foodtigertw.com -

#75.[花蓮市區] 台灣饅頭專賣店 - Yoti·生活

源自於台中的『台灣饅頭專賣店』,每天都會新鮮出爐好吃的包子饅頭,像是焦糖桂圓饅頭、養生五穀饅頭、紅酒堅果饅頭、捲心地瓜小饅頭...等,走吧! 於 yoti.life -

#76.台灣饅頭家族米餅(原味/蔬菜) 48g | Yahoo奇摩拍賣

台灣饅頭 家族米餅(原味/蔬菜) 48g. 0. 直購. 定價. $80/ 售出0 件. 口味. 原味3899; 蔬菜3882. 數量. 立即購買 加入購物車. 即時通. 促銷活動. 折扣碼 萊爾富優惠. 於 tw.bid.yahoo.com -

#77.台灣饅頭的空間熾天使-神魔之塔攻略網

台灣饅頭 的空間,熾天使-神魔之塔攻略網,提供最專業的攻略資料. 於 www.tosapp.tw -

#78.花蓮.台灣饅頭專賣店 - SHOP2000

台灣饅頭 專賣店-花蓮店位於花蓮市中山路郵局˙燦坤旁,每天新鮮出爐,以傳統老麵糰自然發酵製作,天然安心,絕不添加化學物,口感扎實,值得細細品嚐! 於 www.shop2000.com.tw -

#79.台灣饅頭美國兵 - Taaze讀冊生活

臺灣饅頭美國兵(二手書). 作者:林道明. 出版日期:2003-04-01. 出版社:大塊文化出版股份有限公司. 定價:230元,二手價:70折160元. 於 www.taaze.tw -

#80.台灣饅頭店

台灣饅頭 店,統編:45676154,地址:臺中市大里區東湖里24鄰中興路1段173-40號. 於 www.twincn.com -

#81.台灣饅頭店 - J厚啦資訊網

台灣饅頭 店是獲得網友評鑑為4.5顆星的麵食點心,網友特別推薦的有:芋頭饅頭等。台灣饅頭店位於台中市大甲區孔雀路31號,是中式料理的麵食點心。 芋頭饅頭. 於 www.jhola.com.tw -

#82.台灣饅頭店 - Qtbon

在台中已經深耕18年,目前他們擁有4家直營店,也開始接受全省的訂單近幾年也積極搶攻網路市場,讓大家上網訂購就可以輕輕鬆鬆享受用老麵手工做出來的饅頭、包子. 台灣 ... 於 www.chriskrnik.co -

#83.台灣饅頭店電眼性感美女敲動你的心 - 每日頭條

女主公牟亞玓,台灣正妹,天德泰包子饅頭店的店員,被網友封為「包子西施」,其白皙皮膚和嬌人的身段,吸引不少顧客光顧。 於 kknews.cc -

#84.馒头- 维基百科,自由的百科全书

饅頭 ,中國傳統麵食,通常用以麵粉制成,将面粉和水按比例混合發酵後(或拌入內餡)蒸製而成的食品。華北地區稱為餑餑,關中、中原及江淮部分地區稱為饃,晉語、部分閩 ... 於 zh.wikipedia.org -

#85.日本無餡料包子被讚「顛覆想像」熱銷一空!網友愣:不就饅頭

包子是台灣的平民美食,有各種甜的、鹹的餡料,日前日本一間老店「井村屋」推出一款無餡料包子「素丸」,一盒6顆要價1080日圓(約286元台幣), ... 於 udn.com -

#86.[台中] 臺灣饅頭包子專賣店全省總店@超軟Q又便宜好吃的老麵 ...

台灣饅頭 2.jpg. △ 購物單,填完單之後送出,會有專人跟你電話聯絡,都是「貨到付款」方式,很方便吧~. 食後總評論: 1) 老麵傳奇真神奇,麵皮Q彈, ... 於 safood.tw -

#87.台灣饅頭專賣店(高雄總店) | 台灣旅遊景點行程

四方通行玩樂地圖以台灣旅遊景點資訊為主的入口網,提供您台灣饅頭專賣店(高雄總店)的景點介紹,與台灣饅頭專賣店(高雄總店)周邊旅遊景點、美食、地圖、住宿、交通、 ... 於 guide.easytravel.com.tw -

#88.台灣饅頭全台總店(@mantou1996) • Instagram photos and ...

台灣饅頭 全台總店在台中深耕20多年的老麵厚工實作,將老麵細心的呵護,醞釀出健康香醇。 結合食品級微波專用保鮮膜經過美國FDA、SGS及歐盟認證合格,並符合國家 ... 於 www.instagram.com -

#89.台灣饅頭專賣店in 台中市 - 蔬食地圖

台灣饅頭 專賣店. 315觀看次數. 網友推薦 0 人收藏. 04-22310908. 台中市北屯區北屯 ... 關於台灣饅頭專賣店. Meals. 餐點. Menu. 菜單. Space Landscape. 空間景觀 ... 於 vegemap.merit-times.com -

#90.老麵新意論語變成包子饅頭- 尋找台灣感動力 - 台視

孔子起司包、子路芝麻包、子游堅果核桃饅頭,這些文謅謅的名字,聽起來是不是相當有趣呢? 老闆楊明湖將歷史課本人物和包子饅頭結合在一塊, ... 於 www.ttv.com.tw -

#91.《台灣饅頭專賣店》台中市北屯區素食::素易食FOOD.SUIIS::

台灣饅頭 專賣店. 地址:台中市北屯區北屯路230-3號 電話:04-22310908 餐廳屬性: 無味精 營業時間:早餐、中餐、晚餐 用餐時段:早餐、午餐、晚餐 於 food.suiis.com -

#92.【石牌站】鑽石師手作老麵饅頭專賣/手工造型饅頭 - ifunny 艾方 ...

老闆-鑽石年少輕狂誤入歧途,浪子回頭後鑽研老麵製成的饅頭,並創新各種 ... 在家料理| 中祥乾拌麵手工日曬波浪麵搭配獨門醬料台灣小調担仔麵/姥姥炸 ... 於 ifunny.blog -

#93.【台中-南區】台灣饅頭包子專賣店 包膜的老麵包子饅頭鎖水保鮮

「台灣饅頭包子專賣店」在大台中的分店不少,對許多台中人來說應該不算陌生,連我自己都不知道路過多少遍!但倒是一直沒激起我購買的慾望, ... 於 cheer198.pixnet.net -

#94.台灣饅頭專賣店(高雄總店)

台灣旅遊網提供您豐富的台灣饅頭專賣店(高雄總店)資訊,有高雄熱門美食情報及相關美食推薦,方便您為自己安排美好的高雄旅遊行程,恣意得旅行高雄、遊走高雄。 於 www.travel-book.com.tw