名家影印的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦蘇紹連寫的 攝影迷境 和梁啟勳的 梁啟勳讀史隨筆都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自秀威資訊 和新銳文創所出版 。

臺北市立大學 中國語文學系 郭晉銓所指導 羅凰元的 倪瓚題畫詩意象研究 (2021),提出名家影印關鍵因素是什麼,來自於倪瓚、題畫詩、竹意象、鶴意象、雨意象。

而第二篇論文國立政治大學 中國文學系 林啟屏所指導 陳佳榮的 先秦儒學「義」的思想及其秩序建構:以《荀子》為討論中心 (2021),提出因為有 儒學、義、荀子、孟子的重點而找出了 名家影印的解答。

攝影迷境

為了解決名家影印 的問題,作者蘇紹連 這樣論述:

要探索攝影,你必須迷失其中。 To explore photography, one needs to be lost in it. 繼《鏡頭回眸──攝影與詩的思維》(2016)、《你在雨中的書房,我在街頭》(2018)之後,蘇紹連第三本攝影書《攝影迷境》,用散文的形式、詩意的語言,述說攝影經驗的物與悟、虛與實、時間與空間……在現實的各個角落產生了詩意的、文學的境界。透過文字、影像,展演出詩人所凝視的世界,將觀者一同捲進了攝影與詩的迷境之中── 張國治博士推薦《攝影迷境》一書的六大特點: 1.「因為時間感,讓我在面對蘇紹連攝影中從現實景物抽取、化為簡練卻帶著

抽象形式的畫面時,感覺是一種熟悉卻又陌生的幻象般存在。時間征服了意象,洞穿了現實的虛無。」 2 .「蘇紹連許多照片也無情地見證著台灣歷經過去繁華經濟、舒適生活後情境漸漸地消褪,無法回溯,只能停留在壓縮照片憑弔的感受,顯出一種破敗傾頹的色澤。或許也顯示了其年少至初老的孤獨情懷,更似乎身患某種形式畫面潔淨的癖好。然其影像能力跟呈現,並不會亞於一些有成就的攝影師。」 3.「蘇紹連作為攝影追求者與詩人,在詩與影像探索實踐中所建構的哲學思維,貫穿於創作的主脈絡,文字與影像基本上已經是一種類似互文本的創作,這本身的形式和內容已經很精彩,但我還是想從其創作中找到一種本質性的基調。」

4.「蘇紹連的攝影不但是從現實取景複製的,他也在城市鄉鎮中漫遊。他或許也會呼朋引伴,相約吆喝去拍照,在城市角落漫遊觀看,但他的視角從不紀實,他的觀景窗關心的是詩意詩境,是文學的意象,是攝影下的影像,是掌握攝影本質,光影描繪下的心境書寫。」 5.「他的作品也絕非以紀實觀點參與社會改造工程、上街頭抗議示威云云,或揭櫫社會不公不義的現象,他的作品是從視覺觀看現實角落,以明喻、暗喻、擬像等手法進行影像的書寫,並以光影組合的描繪及構成,作為其創作的最佳表徵途徑。」 6.「受到台灣詩壇高度重視的蘇紹連,寫了五十幾年的詩,筆耕不輟,近些年玩起攝影,其運鏡映境清晰明確,選材皆從日常角落、漫遊開

始,詩人之眼所見精微,事實上其文筆思路本無贅述的必要,他比我們這些學者更認真整理圖像與文字之專書出版,無疑地這自身就是一件非常令人豔羨之事。」 本書特色 ★精選蘇紹連 80 幅彩色攝影作品 + 80 道凝鍊攝影命題,以文字的象徵、隱喻作為開啟影像的鑰匙。 ★濃郁的文學語言,詩意的攝影畫面──深度體驗、探索攝影的本質,是台灣難得一見的文學攝影書。 ★收錄攝影散文:〈攝影的無人之境〉、〈凝神〉、〈攝影迷境〉、〈城市街頭攝影的記憶地圖〉、〈在房間裡的攝影〉、〈旅行到海邊的攝影〉等,另附〈街頭攝影筆記詩〉38 首。部分曾發表於「聯合報副刊」、「中國時報人間副刊」、《文訊》雜誌等重要

媒體,其中〈攝影迷境〉一文榮獲選入《九歌 110 年散文選》。 名人推薦 張國治博士(國立臺灣藝術大學專任教授)

名家影印進入發燒排行的影片

醫聖張仲景特輯2 傷寒雜病論(上集) │談古論今話中醫

本集佳賓 張閎運 張仲景文教基金會執行長 、陳旺全 中醫師全聯會常務理事 義守大學教授

第一單元 《傷寒雜病論》的前世今生

我們常說,有病要看醫生。

那你可知道,醫生是怎麼「看病」呢?

中醫看病,沒有精密儀器,何以能憑著眼睛(望)、鼻子(聞)、一張嘴(問),幾根手指頭(切-把脈),就能精準找到病因?

你又可知道,中醫的辨證論治看病準則,是1800年前,仲景勤採古訓、博採眾方後,流傳給後世的不朽瑰寶!

仲景告訴我們,病的侵襲是有路徑與方向的,所以擊退疾病也是有理可循的!

沒有印刷術,更沒有影印機,傷寒雜病論走過歷朝歷代的命運大不同,從漢末的連年戰亂到遣唐的飄洋過海,再至宋朝皇帝下令修書,

一本傷寒論,也看盡中華歷史興衰~

第二單元 六經辨證 放諸四海

經方名家陳旺全醫師說:自他師承張步桃老師後,用藥也越來越像仲景方的簡便廉效。他曾用只有4味藥的大承氣湯,讓一位肝腦病變已經昏迷的患者醒了過來…

韓劇的大長今和許浚,大家都認識吧,但你可知道,大長今的內醫院裡典藏著金匱要略;許浚影響韓國漢醫學的東醫寶鑑也記載著傷寒論。日本近代更是有古方派,用科學的方式證明了仲景方的療效,更取得厚生省的認同,核准給漢醫師的藥方裡,幾乎一半是仲景方。

中原古老智慧,又再一次折服世界!

第三單元 當歸生薑羊肉湯

張仲景最有名的溫補藥膳,當屬「當歸生薑羊肉湯」。

當歸補氣、羊肉補形。

就一起來認識這道有名的湯品吧~

當歸9克 生薑15克 羊肉50克

上藥以水1600毫升,煮取600毫升,溫服七合,日三服。

(NTDhealth) http://www.ntdtv.com.tw/

◆新唐人亞太電視台-網路直播:http://www.ntdtv.com.tw/live

倪瓚題畫詩意象研究

為了解決名家影印 的問題,作者羅凰元 這樣論述:

倪瓚被譽為「三絕」,他的畫中詩、書、畫相互融合,呈現豐富的美學意蘊。本文首先分析倪瓚的生平與創作背景,就大環境而言,在異族的統治下,文人入仕不易,漢儒隱逸之風盛行,帶動整體文人畫的發展,再從倪瓚的生平來看,其對自然的熱愛,融合儒釋道三家的思想和曲折的人生歷程,促使其詩、畫創作呈現豐富的內涵。倪瓚的畫多呈現荒寒空寂的意境,而其題畫詩內容則較為多變、豐富,從中可見情感與景物的交融,時間與空間的流動,虛與實的轉換,詩與畫形成互補。達到闡述畫意、延展畫境的作用。 竹在倪瓚的文學作品中出現300多處,鶴150多處,雨900多處,數量龐大,筆者選擇倪瓚題畫詩中數首代表性作品,藉由分析其題畫詩中的意

象塑造、表現手法、情感內涵,體現倪瓚題畫詩的藝術特色。

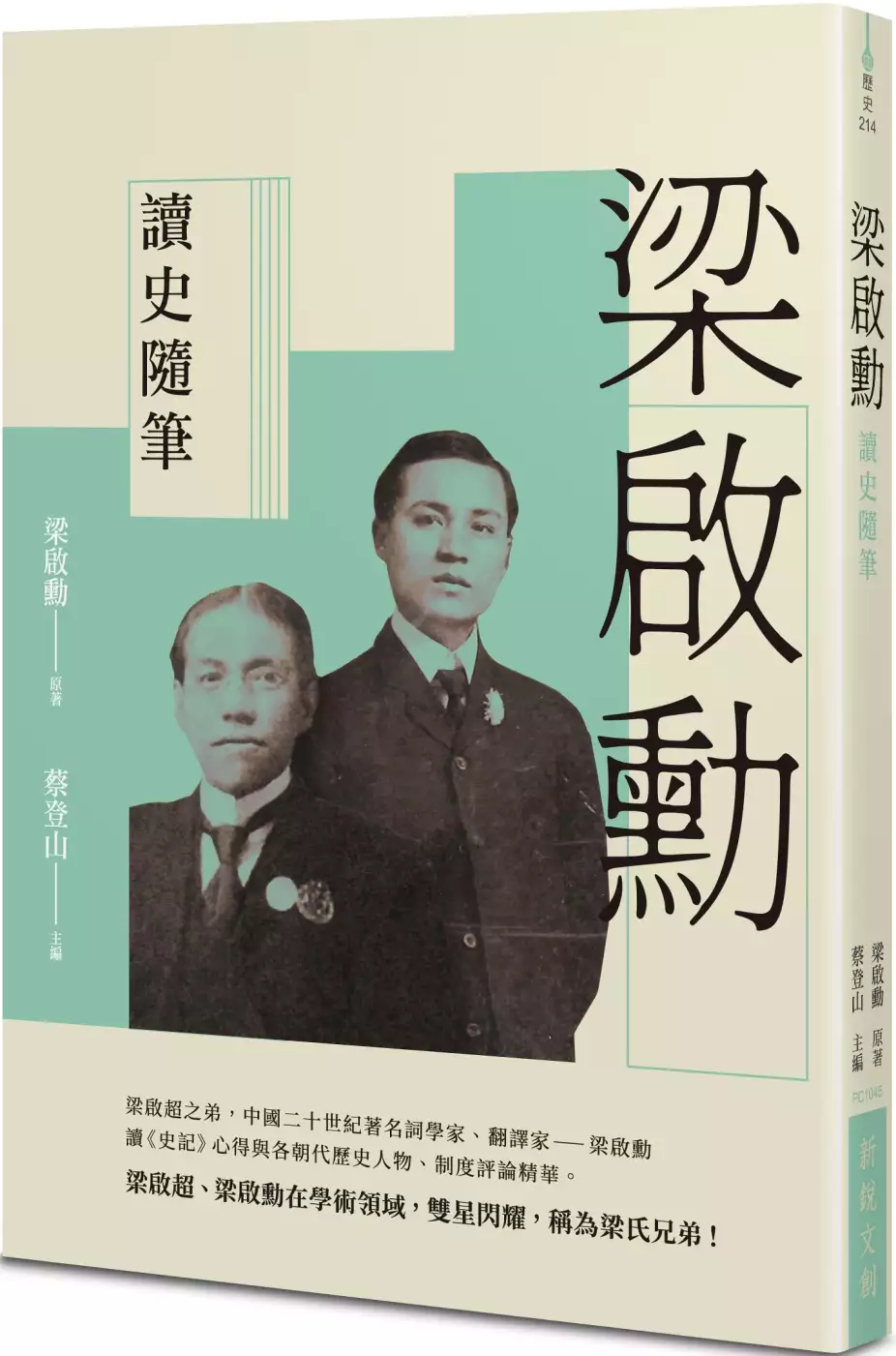

梁啟勳讀史隨筆

為了解決名家影印 的問題,作者梁啟勳 這樣論述:

梁啟勳為梁啟超之弟,他深得長兄的信任和關照,是梁啟超在政治文化活動和料理家族事務上的得力助手。從萬木草堂時期開始,一直到梁啟超去世,二人共同進退。 本書根據一九八九年上海書店《民國叢書》的《曼殊室隨筆》版本單獨摘錄出來,為影印自一九四八年上海中正書局的最初排印本,此次出版重新打字標點及校正原書之訛誤。原書每則均無標題,此次為醒眉目及明各則之宗旨,蔡登山主編特於每則加上自擬小標題,《梁啟勳讀史隨筆》堪稱兩岸最完整詳備的整理本。 本書特色 ★梁啟勳讀史心得精華,蔡登山主編點校,命名各篇章! ★堪稱兩岸最完整詳備的整理本!

先秦儒學「義」的思想及其秩序建構:以《荀子》為討論中心

為了解決名家影印 的問題,作者陳佳榮 這樣論述:

先秦儒學是一個不斷地變動、發展的學術流派,它在面對「如何建立和諧的社會秩序」的議題時,儒學學者針對此議題提出各自不同的詮釋進路,並由此主張自身提出的理論的合法性與合理性。也因此,即使身為同一學派的思想家,他們在構成理論以及如何有效地回應上述議題時,勢必會有不同的詮釋進路,並由此詮解進路建構出一套,他們認為在現實實務層次上有施作效用的理論體系。本文認為孟、荀之間的差異肇因於,對社會秩序的證成的詮釋進路不同所致。本文欲解決上述提出的問題,從構成思想理論的概念單位「義」在儒學思想理論的發展演變為出發點,試圖由此探究先秦儒學在「如何建立和諧的社會秩序」的議題上是如何推陳出新。有趣的是,當我們將視

角聚集在理論上,儒學學者是如何建構社會秩序建立的合法性內容作為我們討論的議題時,他們皆認為蘊含「善」的價值社會有實現的可能,並且同意「規範」的設立在此議題上所扮演的關鍵性角色。只不過在價值優先的序位上有不同的排序。造成此不同排序的原因在於,如何詮釋「規範」與「正義」可能產生的衝突,以及在具體化「規範」的詮釋進路上提出不同的見解所致。所以我們認為,荀子對孟子的批評也應當由此脈絡中察看,以至於對荀子提出的思想理論才有深刻且相應的理解。 依據上述所說,本文分為三個部分。首先我們探討概念「義」從《論語》、《孟子》以及《郭店楚墓竹簡》的發展變化,探究概念「義」的變化以及如何構成儒學理論的發展。此發展進

路並非單一線性地延伸本有的儒學理論而已,而是從孔子以後的儒學思想家開始對「善的群體生活」有著不同的思考、詮釋進路發展、補強儒學理論;其次,我們分析《荀子》是如何運用概念「義」建構與社會秩序相關的思想理論。最後,本文從孟、荀探討社會秩序(「聖王秩序」)的範疇為討論由此我們可以得知,荀子運用概念「義」與其它單詞「仁」、「禮」、「分」、「公」並列為複合詞,試圖架構出以倫理道德為理論基礎,並且揉合成具有階級次序意義的「群居和一」的社會秩序;起點,試圖詮釋孟、荀的思想理論的相同與相異處,對他們來說人的價值意義必須在歷史與群體生活中才有被理解的可能,以及我們可以從孟、荀在概念「義」的運用上看出甚麼不同的詮

釋進路,並由此理解荀子對孟子「性善」的批評的合理性為何,以及二人分別在理論的建構上各自遇到那些難題。