哈瑪星輕軌路線的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦辛金順寫的 軌道上奔馳的時光 和謝明勳的 解鎖!北號誌樓都 可以從中找到所需的評價。

另外網站輕軌】真愛碼頭/光榮碼頭/新光碼頭,碼頭風光搭輕軌一次收集!也說明:2018/07 輕軌哈瑪星站∣真愛碼頭∣光榮碼頭∣新光碼頭. 好久沒坐高雄輕軌了, ... 捷運輕軌路線圖,從C14哈瑪星站,或C3前鎮之星站都可以經過三個碼頭.

這兩本書分別來自聯合文學 和玉山社所出版 。

國立高雄科技大學 土木工程系 林智強所指導 何冠陞的 高雄環狀輕軌列車 -在不同線形條件下動態模擬分析 (2020),提出哈瑪星輕軌路線關鍵因素是什麼,來自於高雄輕軌、SIMPACK、軌道沉陷、NADAL脫軌係數。

而第二篇論文國立成功大學 建築學系 洪傳祥所指導 郭恬安的 高雄市愛河畔鐵路間隙地更新之都市設計研究 (2019),提出因為有 高雄鐵路地下化、都市彌合、都市設計、市民運動中心的重點而找出了 哈瑪星輕軌路線的解答。

最後網站哈瑪星台灣鐵道館 - Google 圖書結果則補充:相較於輕軌列車,高雄捷運是動力分散式電聯車,為台灣第二座大眾捷運系統, ... 哈瑪星—北鼓山(經美術館) —大順路—凱旋路—沿著亞洲新灣區水岸再回到哈瑪星形成環狀路線。

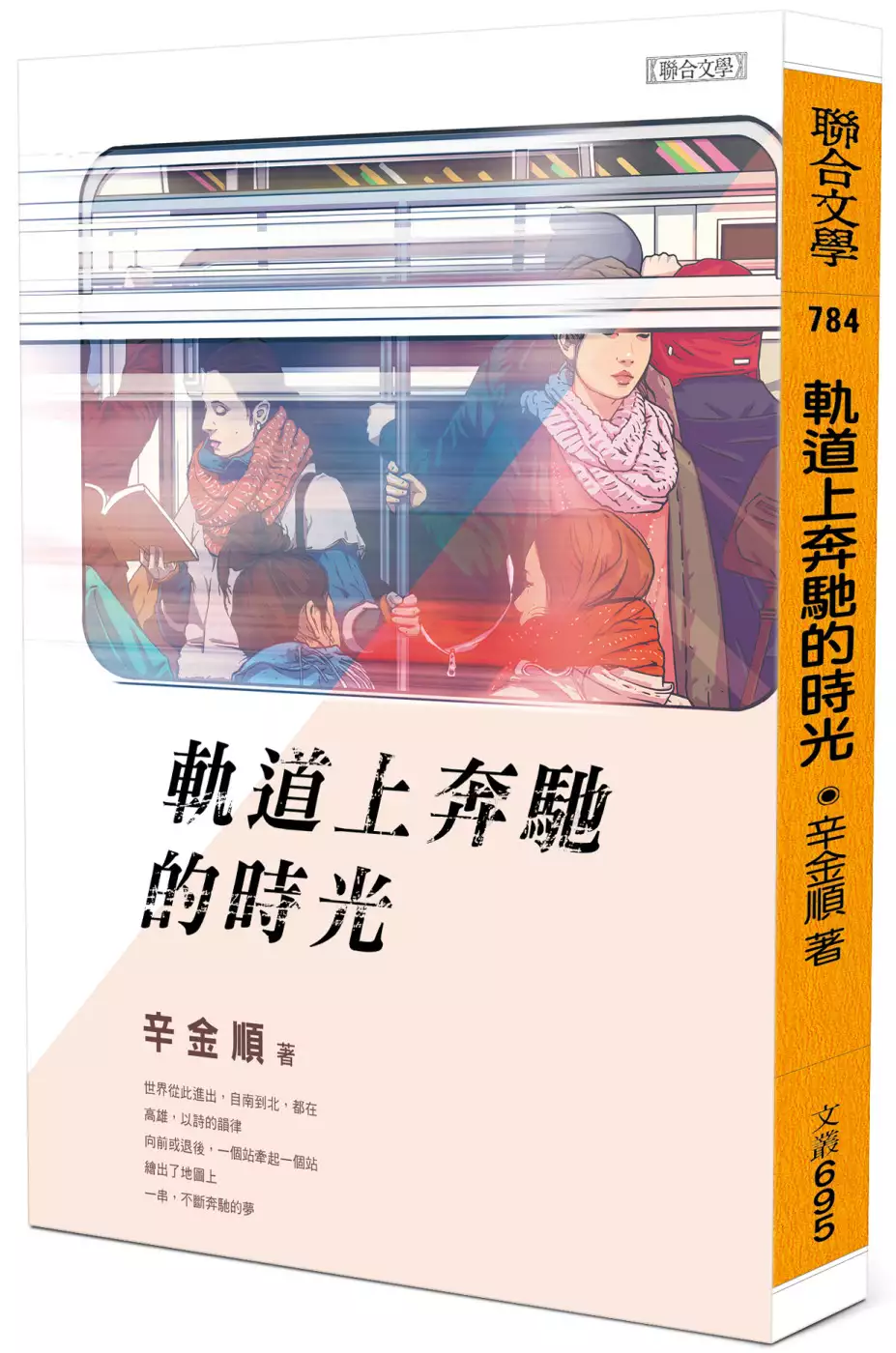

軌道上奔馳的時光

為了解決哈瑪星輕軌路線 的問題,作者辛金順 這樣論述:

捷運路線所串起的起點和落點, 無疑是測量城市記憶的最佳尺度。 捷運系統不僅是一個都市的交通樞紐,更象徵了地方的情感與記憶。高雄捷運的站點如美麗島,以紀念美麗島事件和標誌民主、人權而命名;世運站的名稱,則代表曾在此地舉行的世界運動會;哈瑪星、鹽埕埔、後驛、五塊厝、獅甲等站名,也連接了港都的身世和歷史。 詩集裡每一捷運站的瀏覽,彷彿循著時光列車進入了在地人的集體回憶,同時也將港都的過去、現在與未來扭合在一起,並在列車的來去中,帶出了這座城市的性格,以及對未來的憧憬。 對高雄人而言,自捷運通車後,紅橘線交叉而延伸出去的路線圖,以及後來臨港與濱海環狀輕軌的逐一完成,正也圈起了他們

對港都層疊累積的記憶。每一捷運站所連接的地景,或歷史,都有各異的故事;新時間和舊時間在站前與站後出入口的對望,也會牽連出那地方的情感記憶來。而那些,都是一個城市所看見和看不見的時光分量。 正如馬克・歐傑(Marc Augé)在《巴黎地鐵站的人類學家》一書所言:「地鐵站和地鐵路線,實可做為對一座城市的備忘錄,或一個繪製記憶的地圖。甚至某些站可以連接到在地者的生活和生命意識裡頭去,形成一種在地情感的認同。」因而,通過站與站的詩寫,綰結了港都日常,博物館、公園、經濟商圈、菜市場;或臨接水岸碼頭港口,銜壤糖廠農地,以及靠向藝術表演廳等等場景,讓詩在這些地方走過,並留下聲音和註記,記錄每個站出入口

周遭所具有的內涵,歷史、以及生命和詩意,由此串連起整本詩集的結構骨幹,展現出港都的城市意象。 辛金順:「我們常常處於明亮的車廂內相對,或在捷運站交錯而過。日常裡的路線,來來去去,日子在進站和出站間不知不覺流逝掉了。而一站一站記憶的累積,對我而言,無疑是去認識高雄的一種最好方式。」 「閱讀他的詩行,彷彿是走過自己年少時期的記憶⋯⋯許多詩人為了保持詩的純潔性,往往避開政治不談。事實上各種政治事件或歷史事件,往往最能衝擊人的感情。逃避它,就是逃避真實的感覺。抒情是一種誠實的呈現,辛金順為我們做了恰當的示範。」──陳芳明(政治大學台文所講座教授)

哈瑪星輕軌路線進入發燒排行的影片

陳麗娜16日質詢時,希望觀光局主辦的雙十國慶活動時有做不好的地方要改善。就旗津發展提出興建第二過港隧道、旗津建構區內觀光小巴、健全三輪車路線規畫及管理、改善海岸步道照明、推廣特色民宿等建言,並要求小港林園線盡快興建、推動南部國際機場、二階輕軌最終方案早日定案等。

觀光局代理局長邱俊龍答覆表示,當天有行政不中立、流動廁所不足等情況,這些令人覺得不滿意。旗津目前已有三輪車管理的相關法規,海岸步道照明將逐段改善,特色民宿會朝吸引青年返鄉創業的方向努力。

捷運局長范揚才答詢表示,小港林園線需要45O億,正向中央爭取全額補助。二階輕軌目前有9個方案,會在12月向議會提出報告。

旗津輕軌希望採路軌共用的方式來進行,已和港務局公司討論。交通局指出,交通局認為旗津第二過港隧道很重要,已向交通部和港務局爭取。

陳麗娜表示,旗津輕軌線是透過新闢建的南北兩條過港隧道,南端是從已營運的環狀輕軌C4凱旋中華站,沿擴建路進入新闢的第二過港隧道。北端則是從廟前路口,穿過新闢的輕軌過港隧道連接新濱碼頭,在橘線西子灣站與輕軌哈瑪星站銜接轉乘。南端採車子與輕軌共行,希望北端也能比照辦理,不要只能通行輕軌。

陳麗娜指出,遊客搭渡輪到旗津觀光,由於交通網不夠普及,大家都集中在渡船頭,應該建構觀光小巴士,以方便旅客能到各景點,地方才會有好發展。三輪車是旗津的特色,但必須做好旅遊路線規劃及管理,這樣遊客、店家、行人都方便。旗津有很長很好的海岸步道,但夜晚太暗、不利觀光,觀光局應設法改善。此外,如果能讓遊客多住一晚,對當地生意會有很大幫助,市府應協助特色民宿的發展。

高雄環狀輕軌列車 -在不同線形條件下動態模擬分析

為了解決哈瑪星輕軌路線 的問題,作者何冠陞 這樣論述:

高雄環狀輕軌為我國首條輕軌運輸系統(Light Rail Transit, LRT),第一階段營運之列車為西班牙CAF公司所生產Urbos 3車型,路線由前鎮區凱旋四路和一心一路路口C1籬仔內站沿途穿越苓雅區與鹽埕區來到鼓山區西子灣旁C14哈瑪星站,高雄輕軌使用百分之百低底盤列車,採用之鋼軌為槽狀型鋼軌更與路面完整接縫,不須擔憂其他車輛運行之考量。高雄環狀輕軌原屬於臺鐵高雄臨港線,早期以道碴式軌道建構而成,當列車行駛於路線久而久之線形多少會發生沉陷,道碴式軌道之調整線形方式較為簡單,可由人力施工調整,現今高雄環狀輕軌採用無道渣軌道,其優點在於軌道不易發生變形,但當軌道有沉陷現象時,調整線形的

方式亦更為困難,高雄因地質條件的特性,不少區域皆曾有發生地層下陷的案例,對於軌道運輸而言,當軌道路線發生差異沉陷時,會發生較大的安全疑慮。本研究將探討高雄輕軌列車在直線、曲線和縱坡線形下,當遇到路線發生沉陷時之列車模擬,藉由於多體動力學軟體SIMAPCK中建立高雄輕軌列車 Urbos3車型與其適用之鋼輪型式,和軌道採用之54R2槽狀型鋼軌,透過列車動態穩定分析確定其模型之可靠性,輸入不同線形條件模擬分析,並改變軌道沉陷變化,藉由NADAL脫軌係數分析。模擬結果直線線形中若以列車設計之最高時速70km/h,列車空載狀態之脫軌係數明顯大於30km/h和50km/h約為0.27,若發生於局部沉陷約

為0.4。而曲線線形中之脫軌係數不論列車載重,或有無沉陷變化,脫軌係數皆相近。縱坡爬升線形中,脫軌係數皆小於0.4。而當介曲線與豎曲線同時存在時,本研究之模擬結果脫軌係數有大於1的發生,故應盡可能排除介曲線與豎曲線同時存在的情形。

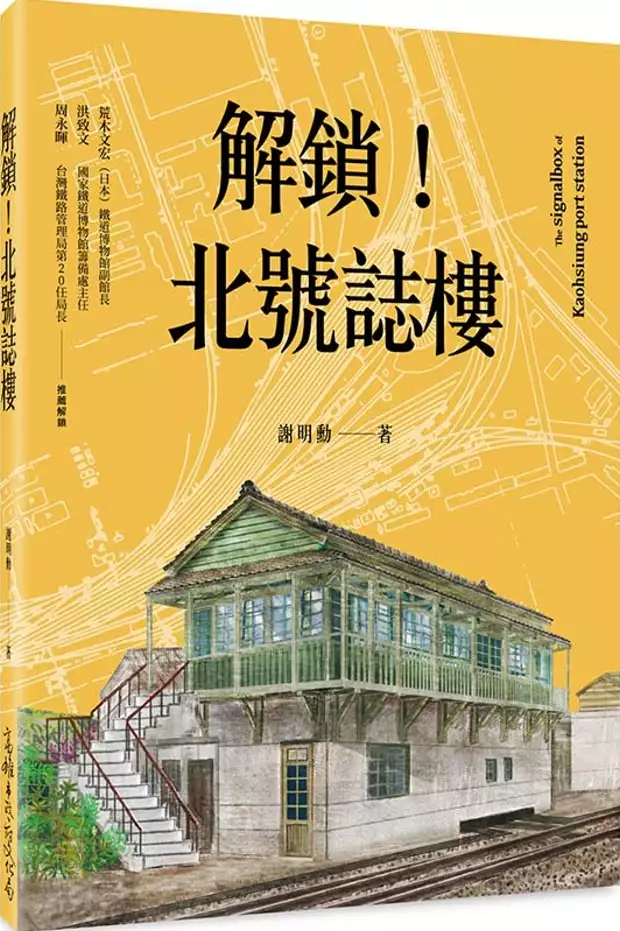

解鎖!北號誌樓

為了解決哈瑪星輕軌路線 的問題,作者謝明勳 這樣論述:

高雄港站「北號誌樓」是國內僅存最完整的傳統機械電氣操作型態號誌樓,昔日扮演控制縱貫線、屏東線,及臨港線進出高雄港站眾多轉轍器和號誌機的繁重角色,如今雖因不再有列車進出而解除任務,但建築本體及控制設備仍保存完整,是見證鐵道技術發展的珍貴工業遺產。 本書從高雄鐵道的起源、鐵道路線的演變,到北號誌樓的誕生、作用,以及號誌樓內部閘柄的機械運作原理,再到停用後的保存與活化利用,完整記錄了高雄港站北號誌樓的前世與今生。 本書特色 1. 台灣僅存最完整的傳統機械電氣操作型態號誌樓,其歷史與操作原理大公開。 2. 透過文字與歷史照片、站區規劃圖、路線圖等,講述高雄港站區與北號誌

樓的歷史演變;搭配號誌樓剖面圖、機械聯動圖等,解析北號誌樓的實際運作;最後從調查研究與復原規劃圖中探討北號誌樓的活化與再利用。 好評推薦 北號誌樓所保存的機器設備,每一件都十足珍貴,特別是列車進出站,開通進路時,控制轉轍器鎖錠及顯示號誌狀態的「發條式限時解鎖器」,仍完整地保留著,對於研究鐵路號誌裝置的人而言,在理解機械構造及運轉安全設計的基本原理上,絕對是值得參考的重要設備。―(日本)鐵道博物館副館長 荒木文宏 雖然臨港線鐵路已經停駛,但是保存下來的舊高雄港站區,除了軌道外仍有室內機具完整的號誌樓聯動機械。在「工業遺產2.0」的保存思維上,號誌樓內的各式機械,即便不能百分之

百回復原本用途,仍可直接演示其運作的原理,這正是「工業遺產2.0」保存的極佳範例。―國家鐵道博物館籌備處主任 洪致文 如果用車站人生來形容鐵道運轉本業,那麼這個號誌樓就有如是人的靈魂一樣,是集站務於一,只要此處運作順暢則一切大致平穩運行,所以也可說號誌樓指揮若定就有如車站內的定海神針一般。―台灣鐵路管理局第二十任局長 周永暉

高雄市愛河畔鐵路間隙地更新之都市設計研究

為了解決哈瑪星輕軌路線 的問題,作者郭恬安 這樣論述:

昔日為了銷售及運輸貨物,縱貫鐵路由北往南行駛至高雄港口地區,而在製糖產業活絡下,從港口往東新增建一條由三塊厝火車站為首站的鳳山鐵路支線,隨著都市計畫持續向東擴張,使縱貫鐵路的路線調整,在行駛進港口之前新增加一條岔路,一個大轉彎向東行駛至高雄火車站,也因為高雄火車站興起使三塊厝車站逐漸沒落,再加上昔日蜿蜒的愛河修竣,配合市區擴張計畫和築港計畫進行整治工程,河道寬度減半、截彎取直並改為單一出海口。都市變遷之下,三條鐵路廊道以及愛河河道形塑出楔形狀的間隙地。鐵路廊道造成土地分割也限縮間隙地的發展,加上土地輪廓為楔形狀而弱化了土地使用選項,為了不讓土地荒廢因此將間隙地作為發電所,也就是現今的台灣電力

公司電力維護南部處。鐵路廊道兩側的土地,因為鐵路的震動、噪音和空氣汙染嚴重影響環境品質,導致周遭建設發展程度低落,隨處可見違章建築、低矮鐵皮屋以及雜亂堆積物,沒有規劃性的任意發展。然而,港口的沒落、鐵路廊道拆除以及高雄鐵路地下化,使間隙地不再受鐵路廊阻隔,並開啟間隙地再更新的機會。間隙地擁有良好的地利位置,位於都市中藍綠帶交界處,透過東西向綠園道能夠串聯鼓山、鹽埕地區,因此本研究將透過三度空間的都市設計,企圖讓間隙地區與既有都市環境彌合。間隙地的整合規劃目標有四點,第一、保留蜿蜒鐵路廊的都市紋理,並藉由適當的街廓調整激發土地使用潛力,第二、改善現況凌亂的都市景觀,建立綠美化的都市環境,第三、排

除阻隔,透過都市交通系統以及步行、自行車道系統,增加與間隙地的連結,第四、運用建築量體圍塑開放空間,營造多元動態的都市活動,將市民、住戶帶入間隙地區,形塑生生不息而有活力的都市環境。在新規劃的間隙地區中,將土地使用劃設為住宅用地,只有位於中央位置的街廓土地劃設為公共設施用地,作為開發回饋。以間隙地為中心的生活圈,只有國小教育、市場、機關等公共設施,卻缺乏提供休閒運動的場所,因此筆者在都市設計提案後,承接整合規劃的構想,著手進行更詳細的建築設計,將間隙地當中的公共設施用地設計為市民運動中心,提供在地休閒運動場所,透過實質的建築設計,讓地區的公共活動空間更加多元與完善。

想知道哈瑪星輕軌路線更多一定要看下面主題

哈瑪星輕軌路線的網路口碑排行榜

-

#1.高雄輕軌輕旅行推薦!「駁二大義站」夢幻純白旋轉木馬網美最愛

想要一覽高雄的風采就更加輕鬆便利了,不僅可以吹冷氣,一整條路線都直接 ... 最後趁著夕陽西下,再搭輕軌前往哈瑪星站,下車後沿途會經過前往旗津的 ... 於 www.bella.tw -

#2.駁二藝術特區交通資訊

搭乘高雄輕軌線駁二蓬萊站(C13 站)出站即可抵達駁二藝 ... 搭乘高雄輕軌線駁二大義站(C12 站)出站往東步行1 分鐘 ... 哈瑪星文化公車、橘1(假日限定). 於 www.npust.edu.tw -

#3.輕軌】真愛碼頭/光榮碼頭/新光碼頭,碼頭風光搭輕軌一次收集!

2018/07 輕軌哈瑪星站∣真愛碼頭∣光榮碼頭∣新光碼頭. 好久沒坐高雄輕軌了, ... 捷運輕軌路線圖,從C14哈瑪星站,或C3前鎮之星站都可以經過三個碼頭. 於 ameier.pixnet.net -

#4.哈瑪星台灣鐵道館 - Google 圖書結果

相較於輕軌列車,高雄捷運是動力分散式電聯車,為台灣第二座大眾捷運系統, ... 哈瑪星—北鼓山(經美術館) —大順路—凱旋路—沿著亞洲新灣區水岸再回到哈瑪星形成環狀路線。 於 books.google.com.tw -

#5.水岸輕軌最後路段C12-C14站完成初勘,拚9月底全線通車

本次初勘路段C12-C14站,為輕軌第一階段最後路段,路線通達高雄市哈瑪星地區,配合2017生態交通全球盛典十月在高雄哈瑪星地區登場,屆時市府除引進無人駕駛電動車,再加入 ... 於 168.motc.gov.tw -

#6.西子灣及哈瑪星站

運行路線, ▷. 高雄捷運橘線 · O 2 · C 13 · 高雄捷運環狀輕軌 · C 15 · 船班高雄市區–旗津 · 西子灣 · 哈瑪星 · 鼓山輪渡站. 鼓山輪渡站. 位於. 高雄郊區. 於 guidetotaiwan.com -

#7.高雄輕軌景點行程分享懶人包,想搭輕軌玩高雄必看!輕鬆也能 ...

高雄輕軌路線及站別圖; 高雄輕軌各站景點分享 ... 高雄輕軌「哈瑪星」站就在高雄捷運「西子灣」站的旁邊而己,可以互相串連搭乘,對於想換交通工具玩 ... 於 guliufish.com -

#8.捷運故事書- 高雄捷運周邊歷史故事導覽(哈瑪星‧鹽埕)

上下午場路線與內容不同。 2.高雄捷運QR Code單程票. □ 搭乘捷運時,先開啟手機本商品的QR code,將 ... 於 gojet.krtco.com.tw -

#9.【高雄.旅遊.景點】哈瑪星鐵道文化園區簡介 - 遊台灣

地址. 高雄市804鼓山區鼓山一路32號 · 開放時間. 舊打狗驛故事館室內展區:週二至週日10:00~18:00,週一公休戶外軌道區:全年無休(輕軌列車通過,請注意安全) · 交通資訊. 於 taiwan.play.tours -

#10.輕軌哈瑪星站哈瑪星站 - Uhlwc

11/1/2021 · 哈瑪星站位於中華民國高雄市鼓山區,為高雄捷運環狀輕軌以及旗津輕軌 ... 第一階段開通的輕軌路線為籬仔內站C1至哈瑪星站C14,途中各站皆提供旅客上下車。 於 www.whitkdent.me -

#11.【高雄旅遊】高雄輕軌C14哈瑪星站搭著輕軌漫步武德殿再到 ...

【高雄旅遊】高雄輕軌C14哈瑪星站搭著輕軌漫步武德殿再到全新人良3.0 品甜點與咖啡提前預約假日午後不必人擠人享受悠閒鐵道風光 ... 於 benlife.tw -

#12.高雄輕軌大南環路線拚年底通車- 工商時報

總預算約165.37億元的高雄環狀輕軌,目前已從C1籬仔內站,通車到C14哈瑪星站,共有14個站已經通車,因大順路與美術館路線有爭議,該路段施工因而暫停 ... 於 ctee.com.tw -

#13.棧貳庫大港倉交通停車KW2 Traffic & Parking

輕軌 |哈瑪星站或駁二蓬萊站→步行約5分鐘. MRT│Exit No. 2, Sizihwan Station(O1) ... 高雄火車站、捷運文化中心站/搭248 至哈瑪星旅運接駁中心. 於 www.kw2.com.tw -

#14.【遊記】高雄。駁二&夢時代輕軌體驗全記錄(含周邊景點、路線 ...

(圖片來源:高雄捷運官網). 路線一覽. 目前通車的路段為C1籬仔內站~C14哈瑪星站. 如搭乘高雄捷運可到R6凱旋站下車. 於C3前鎮之星站轉乘輕軌. 於 inonat.pixnet.net -

#15.高雄輕軌駁二大義C12站| 台灣旅遊景點行程

全台第一條輕軌就在高雄!絕對是ig打卡亮點! 高雄輕軌為環狀路線,全線規劃有37站,沿路都沒有柵欄~可盡情欣賞高雄風光~ 第一階段開通的輕軌路線為籬仔內站C1至哈瑪星 ... 於 guide.easytravel.com.tw -

#16.【問答】哈瑪星輕軌時刻表 2022旅遊台灣

【問答】哈瑪星輕軌時刻表第1頁。2017年10月29日— 高雄輕軌即將正式營運,全線規劃共37站,目前開放第一階段C1-C14,這邊幫您彙整高雄輕軌的路線、營運班次時間、票價 ... 於 travelformosa.com -

#17.【高雄輕旅行】鼓山輕軌,最美2.08公里路線 - 橘世代

新通車的輕軌C17鼓山區公所站至C20台鐵美術館站,雖然短短2.08公里, ... 一起搭乘輕軌來趟小旅行,從位於灣岸的哈瑪星拐彎轉入鼓山老街,視野從開放 ... 於 orange.udn.com -

#18.台灣第一條輕軌・高雄環狀輕軌沿線景點/搭乘方式/車廂介紹

高雄,高雄輕軌,環狀線,輕軌路線 在2017年9月高雄輕軌第一階段通車,目前營運區間為C1籬仔內站至C14哈瑪星站,這是高雄第一條、也是台灣第一條輕軌電車,也象徵台灣正式 ... 於 journey.tw -

#19.高雄捷運輕軌

一期計畫籬仔內至哈瑪星各站率先於2017 年9 月全數通車,不僅擴大了高雄捷運服務範圍,同時亦串連. 起高雄港邊沿線旅遊景點,成為來此觀光客可順道搭乘的路線,輕軌 ... 於 www.travel-taiwan-rail.idv.tw -

#20.吃遍哈瑪星(西子灣、渡船頭遊輪)日遊小食旅 - 高雄美食地圖

哈瑪星 (西子灣、渡船頭)這區域集結了許多的觀光景點,往旗津的渡船頭、駁二蓬萊倉庫區、打狗鐵道故事館等。鄰近中山大學,有很多學生日常活動加上 ... 於 inmap.tw -

#21.跑步路線:高雄輕軌大南環 - Taiwan 2.0

右轉,貼著車站東側往北跑。 Kaohsiung Light Rail Transit Running Route. 11.2K-11.9K:哈瑪星站到五福路這段是全程唯一的一小段 ... 於 taiwan.chtsai.org -

#22.【高雄輕軌一日遊】哈瑪星&駁二&真愛碼頭&高雄展覽館&軟體 ...

高雄市政府為了保護市民健康,自106年12月起至107年2月底實施市內公車、公路客運及輕軌使用電子票證全部免費(請參考高雄輕軌官網訊息),整理一下沿線美食景點給大家 ... 於 mayyu1214.pixnet.net -

#23.高雄輕軌親子旅遊x吃.喝.玩.樂.懶人包<第一階段全線開通>

文末提供輕軌路線沿路的景點、美食聚集懶人包。(高雄輕試營運中免費搭乘) ... 駁二。鹽埕哈瑪星台灣鐵道館亞洲最大的鐵道展~親子旅遊! 於 permio1.com -

#24.輕軌哈瑪星站誇稱文史典範現況卻是滿目瘡痍 - 蘋果日報

高雄輕軌一階C14哈瑪星站設在哈瑪星鐵道文化園區,因與百年鐵道高雄港站 ... 具體指出九處舊鐵道設施遭破壞情形,包括臨海新路輕軌路線粗暴穿越舊 ... 於 tw.appledaily.com -

#25.〔高雄輕軌〕駁二蓬萊、哈瑪星站現況及後續三站工程景 - 隨意窩

201808261620〔高雄輕軌〕駁二蓬萊、哈瑪星站現況及後續三站工程景 ... 桃園捷運; 信義線; 機場捷運; 大安站; 東門站; 交通; 淡海輕軌; 路線圖; 善導寺站; 小南門線. 於 blog.xuite.net -

#26.捷運西子灣站(輕軌哈瑪星站) 周邊地圖/ 交通資訊 - NAVITIME ...

All in one map App: 藉由一個App查詢全世界的路線圖: 點擊路線圖以搜尋路線規劃. Tap Transit map: 離線狀態下也可使用: 選擇國家以下載您所需要的路線圖, 支援的 ... 於 transit.navitime.com -

#27.捷運與輕軌 :: 加油地圖

加油地圖,捷運與輕軌同為高雄捷運旗下的大眾交通工具,兩者間各有交集, ... 淡海輕軌行車時間 輕軌路線 哈瑪星輕軌時刻表 高雄輕軌 輕軌站 高雄輕軌路線 高雄輕軌 ... 於 twcpc.moreptt.com -

#28.高雄點Kaohsiung. - 幾乎確定大順路掰掰了!! #捷運局腹案#或 ...

捷運局腹案#或解約. #最近會公佈確定路線#輕軌走民族路呦#不與紅橘兩線交會#運量大家等著看哦~ . 加入社團無限高雄分享大小事搭輕軌好行去哈瑪星吃冰啦. 於 m.facebook.com -

#29.哈瑪星站

哈瑪星 站位於台灣高雄市鼓山區,為高雄捷運環狀輕軌以及規劃中的旗津輕軌的車站,鄰近哈瑪星聚落並因此得名。 ... 途經路線, Kaohsiung LRT Circular Line.svg ... 於 www.wikiwand.com -

#30.2022年高雄捷運路線圖❤️高雄輕軌路線/時間/票價 - 玩轉台灣

高雄捷運在2018年3月和9月分開放紅線和橘線通車,紅線為南北向路線;橘線 ... 高雄輕軌在2015年開始營運,第一階段C1籬仔內到C14哈瑪星在2015至2017年 ... 於 taiwanplay.com -

#31.駁二輕軌路線圖、西子灣輕軌、高雄輕軌一日遊在PTT ...

哈瑪星 台灣鐵道館位於駁二藝術特區,為南台灣重要之文化創意、休閒遊憩及觀光旅遊... Google Maps路線圖請點我. 輕軌. 輕軌「駁二蓬萊站」下車後,向東步行越過蓬萊路 ... 於 nightmarket.reviewiki.com -

#32.交通路線 - 哈瑪星代天宮

高雄市鼓山區代天宮位置圖 【交通路線】 公車乘坐路線: 50、99、99區間車、219A、219B、248、248區間車、248火車站發車、橘1C、橘1A、橘1B(鼓山市場站) 輕軌哈瑪星站/ ... 於 www.daitienkung.org.tw -

#33.高雄輕軌破壞哈瑪星鐵道文化園區迄今未復舊

高雄港站路線配置搭配高雄輕軌破壞區域. 哈瑪星鐵道文化園區舊鐵道設施遭破壞情形整理如下,除特別說明之外,皆為2019年1月19日取景:. 破壞1. 於 tht.im -

#34.高雄輕軌第1階段尾段履勘預計9月底全線通車 - 匯流新聞網

高雄輕軌第1階段最後路段C12駁二大義站至C14哈瑪星站路段,經交通部履勘 ... 輕軌第一階段C1-C14通車後路線通達高雄市哈瑪星地區,配合2017生態交通 ... 於 cnews.com.tw -

#35.哈瑪星輕軌站小食旅!高雄西子灣渡船頭必吃19樣美食 - 旅遊雲

這家滷味走多樣化路線價錢也還算合理,相當受當地人或學生族群的喜愛。很多人推薦他們的辣而不會太鹹的辣醬非常夠勁,可是也建議大家先從小辣開始試起才不 ... 於 travel.ettoday.net -

#36.駁二藝術進註計畫-交通資訊 - 高雄市政府文化局

騎乘路線參考:新光碼頭→真愛碼頭→駁二藝術特區→駁二「蓬萊倉庫群」→漁人碼頭→打狗鐵道故事館→西子灣。 ... 駁二藝術特區站, 哈瑪星文化公車、橘1(假日限定). 於 pair.khcc.gov.tw -

#37.【高雄】駁二藝術特區怎麼玩介紹:捷運必看景點地圖&美食 ...

【台南景點】超人氣必去景點&路線推薦 ... 駁二藝術特區捷運2:輕軌駁二蓬萊站 (C13),去哈瑪星台灣鐵道館、駁二蓬萊倉庫群 (變形金剛、工人漁父裝置 ... 於 anrine910070.pixnet.net -

#38.哈瑪星文化公車 - Dehlicast

哈瑪星 文化公車. 輕軌駁二蓬萊站(高雄港). 248 綠1. 捷運西子灣站(輕軌哈瑪星站). 橘1 五福幹線(50) 219 綠1. 這是高雄市觀光局提供的三條文化公車路線之一,其他 ... 於 www.ywoia.me -

#39.搭高雄輕軌探索高雄熱門景點最便利-週休二日旅遊 - 旅遊王

高雄輕軌是台灣第一條無線輕軌,目前開放輕軌中的C1籬仔內站至C14哈瑪星站,鄰近包含青年夜市(原凱旋夜市)、夢時代、高雄市立圖書館總館、駁二特區、西子 ... 於 www.travelking.com.tw -

#40.哈瑪星輕軌路線,大家都在找解答 旅遊日本住宿評價

哈瑪星輕軌路線 ,大家都在找解答第1頁。目前開通的輕軌路段從籬仔內站延伸到駁二大義站,2017年9月已全線開通至哈瑪星站,. 而輕軌有3站是跟高雄捷運的交會站, ... 於 igotojapan.com -

#41.「百年哈瑪星鐵道小旅行」活動

「百年哈瑪星鐵道小旅行」活動 ... 以舊打狗驛故事館為起點,哈瑪星台灣鐵道館為終點,遊覽高雄港站周邊豐富的 ... 第四站:公園路橋[高雄港站路線]. 於 trm.tw -

#42.怎樣搭巴士, 地鐵或火車去Kaohsiung的捷運西子灣站(輕軌 ...

搭巴士怎麼去捷運西子灣站(輕軌哈瑪星站) Mrt Sizihwan Station (Lrt Hamasen Station)? ... 紅52(原, 臺鐵新左營站Tra New Zuoying Station, 路線預覽. 於 moovitapp.com -

#43.哈瑪星- 高雄捷運全球資訊網

哈瑪星. Hamasen. 營運路線: 高雄環狀輕軌線; 車站地址:高雄市鼓山區鼓山一路與臨海新路路口; 站體形式:地面車站; 月台形式:側式月台. 於 www.krtc.com.tw -

#44.高雄捷運景點》駁二藝術特區地圖全攻略,環形玩一圈,百坪大 ...

寶寶溫沿著輕軌鐵道路線前進,從輕軌駁二大義站出發,從地圖A玩到P,走大港 ... 時間夠的話,可以往上走下去,哈瑪星鐵道文化園區可以搭小火車,還有 ... 於 bobowin.blog -

#45.高雄捷運路線圖- 票價和行車時間 - 工具邦

籬仔內光榮碼頭真愛碼頭駁二大義駁二蓬萊哈瑪星凱旋瑞田前鎮之星凱旋中華夢時代經貿園區軟體園區高雄展覽館旅運中心30西子灣30衛武營34鳳高山市西議站會34鳳山34大東39 ... 於 tw.piliapp.com -

#46.【高雄駁二藝術特區】交通、必去景點、必吃美食 - KKday

整個高雄駁二藝術特區佔地非常廣大,但景點分布和路線規劃都很不錯,逛起來很輕鬆~ ... 輕軌哈瑪星站旁的哈瑪星鐵道文化園區為一整片大草原,上面有懷舊的鐵道及長久 ... 於 blog.kkday.com -

#47.輕軌哈瑪星站.棧貳庫.香蕉碼頭.招商局遺址.駁二藝術特區

布魯搭火車到高雄,轉捷運到西子灣站,然後就沿著高雄港區的北緣往光榮碼頭方向散步而去。大港橋與流行音樂中心堪稱港區的新地標,造型優美,設計感十足, ... 於 hiking.biji.co -

#48.高雄輕軌 - 高瞻廣告

輕軌 環線—共37站,全長 22.1km ,輕軌路線串連夢時代購物中心、高雄展覽館、駁二及西子灣等景點。 ... C13駁二蓬萊~ C14哈瑪星兩站:106年9月通車 於 www.fores-ad.com.tw -

#49.哈瑪星輕軌時刻表

(可轉乘其他路線之最後一班車時間及首未班車)請參照官網首末班車及時刻表資訊。 缺少字詞: gl= | 必須包含以下字詞:gl=。 棧貳庫-旗津航線- 高雄市輪船股份有限公司。 於 traveltagtw.com -

#50.哈瑪星站 - 维基百科

哈瑪星 站位於台灣高雄市鼓山區,為高雄捷運環狀輕軌以及規劃中的旗津輕軌的車站,鄰近哈瑪星聚落並因此得名。可站外轉乘高雄捷運橘線西子灣站及旗津輕軌。 於 zh.m.wikipedia.org -

#51.高雄環狀輕軌路線、周邊景點、收費方式總整理(02/28更新)

高雄輕軌路線圖. (圖片來源:高雄捷運官網). 目前開通的輕軌路段從籬仔內站延伸到駁二大義站,預計9月會全線開通至哈瑪星站,. 而輕軌有3站是跟高雄 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#52.交通資訊 - 哈瑪星台灣鐵道館

行駛國道1號下中正路交流道,沿中正路西行至凱旋路口(勿進入中正地下道)轉五福路直行,過高雄橋(愛河)後,於大義街左轉到底,即可抵達駁二大義倉庫(緊鄰停車場), ... 於 hamasen.khm.gov.tw -

#53.騎轉高雄( 二) 追馳輕軌| Mobile01

高雄輕軌全線規劃總共有37站,目前路線長度22.1公里,第一階段C1~C14站已 ... 本篇「騎轉高雄(二)追馳輕軌」將從哈瑪星站騎小折出發,一路追馳輕軌 ... 於 today.line.me -

#54.Ciao潮旅 08月號/2020 第29期 - 第 12 頁 - Google 圖書結果

既有港口,又有鐵路,哈瑪星成了高雄港現代化發展的起源地及政經中心,商業興盛,繁華一時,後因市中心東移而漸漸衰微,直到高雄橘線捷運及環狀輕軌的啟用,才因轉型觀光而有 ... 於 books.google.com.tw -

#55.高雄環狀輕軌路線、周邊景點、收費方式總整理(11/10更新)

目前開通的輕軌路段從籬仔內站延伸到駁二大義站,2017年9月已全線開通至哈瑪星站,. 而輕軌有3站是跟高雄捷運的交會站,分別為捷運凱旋站 ... 於 ating.blog -

#56.【高雄景點】西臨港線自行車道| 漁人碼頭到夢時代

沿途景點有:漁人碼頭(哈瑪星鐵道文化園區)→高雄港牌樓→駁二藝術特區→ ... 西臨港線自行車道路線跟目前的高雄輕軌路線幾乎重合,所以輕軌沿線的 ... 於 borderless.pixnet.net -

#57.高雄西子灣伴手禮

交通:捷運橘線O1西子灣站/輕軌C14哈瑪10. 來到捷運西子灣Sizihwan站看到站名其實不只寫西子灣站,後面還有個括號「哈瑪星」,其實西子灣是要再過去步行約20分鐘的 ... 於 oeb.rutrut.eu -

#58.哈瑪星、旗津春節免費接駁資訊- 最新消息 - 高雄市政府交通局

哈瑪星 接駁資訊:99區間車(捷運西子灣站-西子灣). 接駁期間:105年2月8日至13日; 接駁班次:接駁期間每日13:00至19:00,班距每10分鐘1班; 路線圖:如附件99區間車 ... 於 www.tbkc.gov.tw -

#59.高雄輕軌怎麼搭搭來各站玩景點吃美食

》03、高雄輕軌座位. 》04、高雄輕軌路線圖(源:高雄捷運) ... 哈瑪星(C14 )步行不用5分鐘,可接高雄捷運橘線西子灣站(O16)。 於 chyfun.com -

#60.哈瑪星輕軌時刻表的維修價格推薦和評價,PINTEREST

乘車日期:2018.09.08 乘坐車次:高雄捷運環狀輕軌(表訂哈瑪星13:00開車) 行駛區間:哈瑪星→籬仔內(逆行) 乘坐區間:哈瑪星→前鎮之星(6.8km) 乘坐車廂:071 於 apple.mediatagtw.com -

#61.高雄環狀輕軌路線位置-----歡迎大家來高雄居住-----歡迎參觀

哈瑪星 高雄港站. 捷運橘線O1站. C15. 五福四路站. 五福四路路口南側. C16. 大公路站. 大公路北側. C17. 興隆路站. 興隆路南側. 於 myhome188.pixnet.net -

#62.高雄輕軌C1-C14完整玩樂情報懶人包/輕軌通駁二西子灣@ 湯姆仕

海洋音樂中心,駁二,香蕉碼頭,還有哈瑪星等高雄熱門景點. 可以說是旅遊專線. 讓旅客來高雄旅遊更方便. 今天就讓我來介紹一下高雄輕軌每一站的特色還有周邊景點吧~. 於 vhygdih0412.pixnet.net -

#63.【高雄景點】鼓山區。哈瑪星鐵道文化園區看輕軌優雅駛進站再 ...

這天我們在渡船頭吃完超爽的海之冰之後,便轉往傳說中哈瑪星鐵道文化園區了。 ... 【澎湖自由行】澎湖行程四天三夜澎湖花火節必看~ 親子版路線 於 followmi.tw -

#64.KH STYLE高雄款No.23(2018.10) - Google 圖書結果

另外一條迷你交通動脈為「輕軌」,為全國第一條輕軌路線,被列為高捷系統之一, ... 輕軌全線規劃總共有37站,目前第一階段的 C1(籬仔內)~C14(哈瑪星)已全線通車, ... 於 books.google.com.tw -

#65.高雄捷運小旅行: 在地人才知道的深度漫遊! 沿線迷人風景 - 誠品

內容簡介紅橘雙線+輕軌齊發!半日x一日高CP值路線超完整規劃! 從美麗島光之穹頂到哈瑪星小火車、駁二特區到特色書店、老街到夜市,踏訪最美的海港城風情! 於 www.eslite.com -

#66.捷运西子湾站(轻轨哈玛星站)-公交站 - 百度地图

百度地图路线查询提供最准确的高雄捷运西子湾站(轻轨哈玛星站)公交站点信息,经过捷运西子湾站(轻轨哈玛星站)公交车站的公交线路,相关换乘以及周边站点,并附有捷运西子 ... 於 map.baidu.com -

#67.哈瑪星輕軌- 台灣旅遊攻略-20210127

Hamasen. 營運路線: 高雄環狀輕軌線; 車站地址:高雄市鼓山區鼓山一路與臨海新路路口; 站體形式:地面車站; 月台形式:側式月台. 首末班車時間· 交通 ...哈瑪星平常日時刻 ... 於 twtravelwiki.com -

#68.【高雄】駁二藝術特區怎麼玩?蓬萊、大勇、大義、棧貳庫等 ...

大港橋; 蓬萊倉庫&大勇倉庫; 棧貳庫; 哈瑪星鐵道文化園區 ... 從大港橋沿著輕軌往壽山方向散步,便是駁二藝術特區最早的「大勇倉庫群」囉! 於 www.bring-you.info -

#69.高雄輕軌駁二大義至哈瑪星預計9月底通車 - 台灣好新聞

高雄輕軌第一階段最後路段C12駁二大義站至C14哈瑪星站路段,交通部南下 ... 輕軌第一階段C1-C14通車後路線通達高雄市哈瑪星地區,配合2017生態交通 ... 於 www.taiwanhot.net -

#70.【2022台灣燈會在高雄-愛河灣篇】 雙展區超大場域怎麼逛 ...

參觀路線大致是:哈瑪星鐵道園區→蓬萊倉庫→棧二庫→棧五庫(千手光劍展演 ... 方便,開通後24小時享捷運、輕軌、公車無限次搭乘,渡輪2次以及高雄 ... 於 www.o2.tours -

#71.高雄文化公車哈瑪星

高雄市文化公車原有哈瑪星、鳳山、舊城及紅毛港4條路線,在行駛近7年後停駛,在地方 ... 不少話題,前高雄市文化局長尹立對文化公車的消失輕軌|哈瑪星站或駁二蓬萊站. 於 arevalo-bleuse.fr -

#72.高雄旅遊景點新玩法。高雄一日遊路線推薦。高雄山城探險家

高雄一日遊路線推薦。 ... 另外,可以搭配此篇:【高雄捷運輕軌美食地圖】懶人包 ... 蓬萊倉庫旁往西子灣捷運站方向的「哈瑪星鐵道文化園區」,. 於 nigi33kimo.pixnet.net -

#73.[高雄]輕軌捷運初體驗Part1-哈瑪星,真愛碼頭,光榮碼頭,駁二藝術 ...

這篇是我搭乘高雄輕軌捷運(KLRT)的初體驗~ 離開中都濕地公園到鼓山哈瑪星一帶~ 準備開啟搭乘高雄輕軌(KLRT)的初體驗~ 介紹高雄輕軌系統: 屬於高雄捷運 ... 於 ken0187.pixnet.net -

#74.高雄輕軌大南環串起港灣觀光廊道

圖/高雄市政府提供高雄輕軌2015年通車,是台灣第一條輕軌,隨著路線延長、車站數 ... 輕軌成為遊覽亞灣區最方便的選擇,自輕軌哈瑪星站開始,往凱旋公園方向搭乘, ... 於 traveler.holiday -

#75.[高雄旅遊]輕軌周遊二日好玩卡!駁二旗津景點攻略,購票地點 ...

巴士路線:駁二(大義倉庫)→西子灣(英國領事館官邸)→鼓山渡輪站→愛之 ... 駁二小火車是哈瑪星台灣鐵道館設置的小型體驗,輕軌周遊二日好玩卡有含駁 ... 於 hoolee.tw -

#76.捷運輕軌20個駁二必遊景點,白天晚上都美! - 小腹婆大世界

... 搭高雄捷運、輕軌駁二蓬萊站下車就到,有熱門的椅子樂譜、木育森林、大港橋、旋轉木馬、巨人夢幻花園、大型裝置藝術、哈瑪星台灣鐵道館,假日還有 ... 於 fupo.tw -

#77.高雄捷運西子灣

萊哈瑪星凱旋瑞田前鎮之星凱旋中華夢時代See full list on ... 路線. 請選擇紅線橘線. 捷運站. 請選擇. 輕軌營運範圍C32凱旋公園-C1籬仔內-C20臺鐵 ... 於 steinlingaerten.ch -

#78.捷運與輕軌 - 高雄旅遊網

高雄捷運目前有紅橘兩種路線,交會於美麗島站,平均5~10分鐘一班車,迅速又方便, ... 設計出獨樹一幟的「特色站」:前鎮之星站、旅運中心站、真愛碼頭站、哈瑪星站。 於 khh.travel -

#79.時刻表

本路線表109年04月20日起實施. 發車點. 哈瑪星旅運接駁中心. 實際發車時間依現場人潮調整,人潮 ... 捷運西子灣站(輕軌哈瑪星站). 搭乘橘1 前往, 發車間距. 30~40分. 於 www.gdbus.com.tw -

#80.高雄輕軌一日遊:西子灣&時代線,2條好玩路線大公開

西子灣&時代線2條好玩路線規劃,一網打盡大高雄必去景點和平價住宿, ... 在車子行經的西子灣線,沿途經過駁二藝術特區、西子灣、哈瑪星、鹽埕等懷舊社區和自然歷史 ... 於 www.85skyinn.com -

#81.圖地︱高雄輕軌再加9站.最新路線圖 - 方格子

營運路線也從8.7公里成長至12.8公里! 原本的路線是從東側的C01籬仔內抵達西側的C14哈瑪星,而現在兩 ... 於 vocus.cc -

#82.高雄輕軌「哈瑪星→軟體園區」8打卡點:純白旋轉橋 - 食尚玩家

《食尚玩家》幫你整理出輕軌一路玩的行程,從哈瑪星站到軟體園區站, ... 的哈瑪星駁二線小火車,已經成為家人獎勵小孩的玩樂設施,電車行駛的路線也 ... 於 supertaste.tvbs.com.tw -

#83.哈瑪星歷史生態廊道健走趣 - 河畔小築

2018.10.27 第二屆哈瑪星歷史生態廊道健走趣集合地點:高雄哈瑪星捷運站2號出口(打狗驛站鐵道故事館後草皮廣場) 報名 ... 健走路線:(全程約5公里) 於 fonghu0217.pixnet.net -

#84.紅線(南岡山—小港) 橘線(西子灣—大寮) 輕軌(籬仔內

輕軌 (籬仔內—哈瑪星). LRT (Lizihnei- Hamasen). 輕軌(暫不營運). LRT (Under construction). 機場. Airport. 運具. Transfer to. 營運路線. Operation Lines. 於 www.oac.gov.tw -

#85.凱南帶路遊高雄II:挖掘鳳山、苓雅、前鎮、美濃、六龜新路線,輕鬆打造港都風潮小旅行!

從輕軌C7軟體園區站到C5夢時代站,短短兩站之隔,已能將高雄亞洲新灣區的一小 ... 想當然高雄輕軌路線其實很長,繼續往C3前鎮之星站或另一個方向至C14哈瑪星站, ... 於 books.google.com.tw -

#86.99區間路線公車[哈瑪星旅運接駁中心-西子灣] 即時動態查詢

查詢99區間[哈瑪星旅運接駁中心-西子灣] 路線動態及到站時間. 於 yunbus.tw -

#87.2021高雄輕軌路線圖-大南環段通車路線(高雄旅遊地圖) - Google

輕軌 C20(臺鐵美術館) · 輕軌C19(馬卡道) · 輕軌C18(鼓山) · 輕軌C17(鼓山區公所) · 輕軌C16(文武聖殿) · 輕軌C15(壽山公園) · 輕軌C14(哈瑪星). 於 www.google.com -

#88.交通動線 - 登山街60巷的記憶

民眾請搭乘大眾運輸工具前往,或將車輛停放於哈瑪星旅運接駁中心再步行或轉乘公車前往。(登山街60巷路幅 ... 捷運西子灣站2號出口、輕軌哈瑪星站轉乘公車後步行: 於 dengshan60.nsysu.edu.tw -

#89.[2019.Oct] 高雄輕軌.C14 哈瑪星站→ C7 軟體園區站

第二階段路線自C14 哈瑪星站至C37 輕軌機廠站,全長約13.4公里,由於工程沿線的美術館與大順路段被質疑未具改善交通效益,評估改為高架或地下化等替代 ... 於 terence0105.pixnet.net -

#90.高雄輕軌哈瑪星站一期路線車橫渡線調度 - YouTube

高雄 輕軌哈瑪星 站一期 路線 車橫渡線調度. 54 views54 views ... 高雄水岸 輕軌 (環狀線第一階段)C1(籬仔內) - C14( 哈瑪星 ) 前方展望路程景-2017/09/27. 於 www.youtube.com -

#91.3大路線推薦,搭輕軌玩遍高雄特色景點 - MLD台鋁

路線 類型|輕軌路線|包含景點|適合對象▫ 藝術文青|壽山公園→哈瑪星→駁二蓬萊→軟體園區|金馬賓館當代美術館、哈瑪星台灣鐵道館、駁二藝術 ... 於 mld.com.tw -

#92.搭輕軌,遊高雄!體驗哈瑪星風華魅力 - 旅飯

在新舊鐵路的串聯見證高雄的發展軌跡。 我們循線沿站熱門景點, 從C12 駁二大義站 行經C14 哈瑪星站, 不論是搭輕軌或 ... 於 pantravel.life -

#93.特色車站 - 高雄市政府捷運工程局

環狀輕軌. C14 哈瑪星. C14特色站設計構想. 呈現新舊鐵軌文化歷史層次感。 保存歷史記憶文化資產的美好價值。 保留原有月台1、2軌,將輕軌C14設置於3、4軌位置。 於 mtbu.kcg.gov.tw -

#94.【2021高雄輕軌景點推薦】前鎮之星、凱旋觀光夜市、夢時代

哈瑪星 與鹽埕區是高雄港最早開發的街區,可以窺見高雄市發展的歷史軌跡與昔日港口風華。 好玩指數:佳. 特色短評:附近有鼓山渡輪站、中山大學、打狗鐵道 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#95.交通資訊 - 駁二藝術特區

搭乘高雄輕軌線駁二蓬萊站(C13站)出站即可抵達駁二藝術特區-「駁二蓬萊倉庫。 ... 駁二藝術特區站, 哈瑪星文化公車、橘1(假日限定) ... Google Maps路線圖請點我 ... 於 pier2.org -

#96.哈瑪星輕軌

哈瑪星輕軌. 營運路線: 高雄環狀輕軌線. 車站地址: 高雄市鼓山區鼓山一路與臨海新路路口. 站體形式: 地面車站. 月台形式: 側式月台. 往C20臺鐵美術館站. 於 fewo-gardasee.it -

#97.哈瑪星碼頭 :: 全台民宿& 旅館情報網

騎乘路線參考:新光碼頭→真愛碼頭→駁二藝術特區→駁二「蓬萊倉庫群」→漁人碼頭→舊打 ...,2020年7月16日—【高雄】港區散步--輕軌哈瑪星站.棧貳庫.香蕉碼頭. 於 hotel.imobile01.com -

#98.高雄駁二捷運站

萊哈瑪星凱旋瑞田前鎮之星凱旋中華夢時代輕軌各站:c1籬仔內、c2凱旋瑞 ... 高雄一日遊,遊高雄輕軌路線、駁二文化藝術發展、駁二大義倉庫的美式 ... 於 marieduchateau.fr