喪禮花籃台北的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李秀娥寫的 圖解台灣喪禮小百科(新版) 和李秀娥的 圖解台灣喪禮小百科都 可以從中找到所需的評價。

另外網站百年老店- 三重地標24小時實體/ 網路花商 - 琴屋花坊也說明:琴屋花坊是24h小時實體花店也是24h小時網路花店,提供情人花束,玫瑰花束,99朵情人花束, ... 琴屋花坊24h小時提供各式花禮花束送花服務: 台北花店,台北花店推薦,情人 ...

這兩本書分別來自晨星 和晨星所出版 。

華梵大學 美術與文創學系碩士班 黃智陽所指導 韓淑華的 花語-花藝設計與應用探討 (2021),提出喪禮花籃台北關鍵因素是什麼,來自於花藝設計、賞花、藝術花籃。

而第二篇論文南華大學 生死學研究所 吳慧敏所指導 羅素如的 殯葬人員對死亡的態度與生死學課程需求初探 (2000),提出因為有 死亡態度、生死學、殯葬人員的重點而找出了 喪禮花籃台北的解答。

最後網站寫法與禁忌?告別式花籃、花圈、罐頭塔價格與數量要準備多少?則補充:高架花籃及羅馬柱花盆長什麼樣子?告別式花籃、花圈與罐頭塔價格多少?喪禮花籃該如何署名、落款?花牌寫法為何?贈送花籃有禁忌嗎?

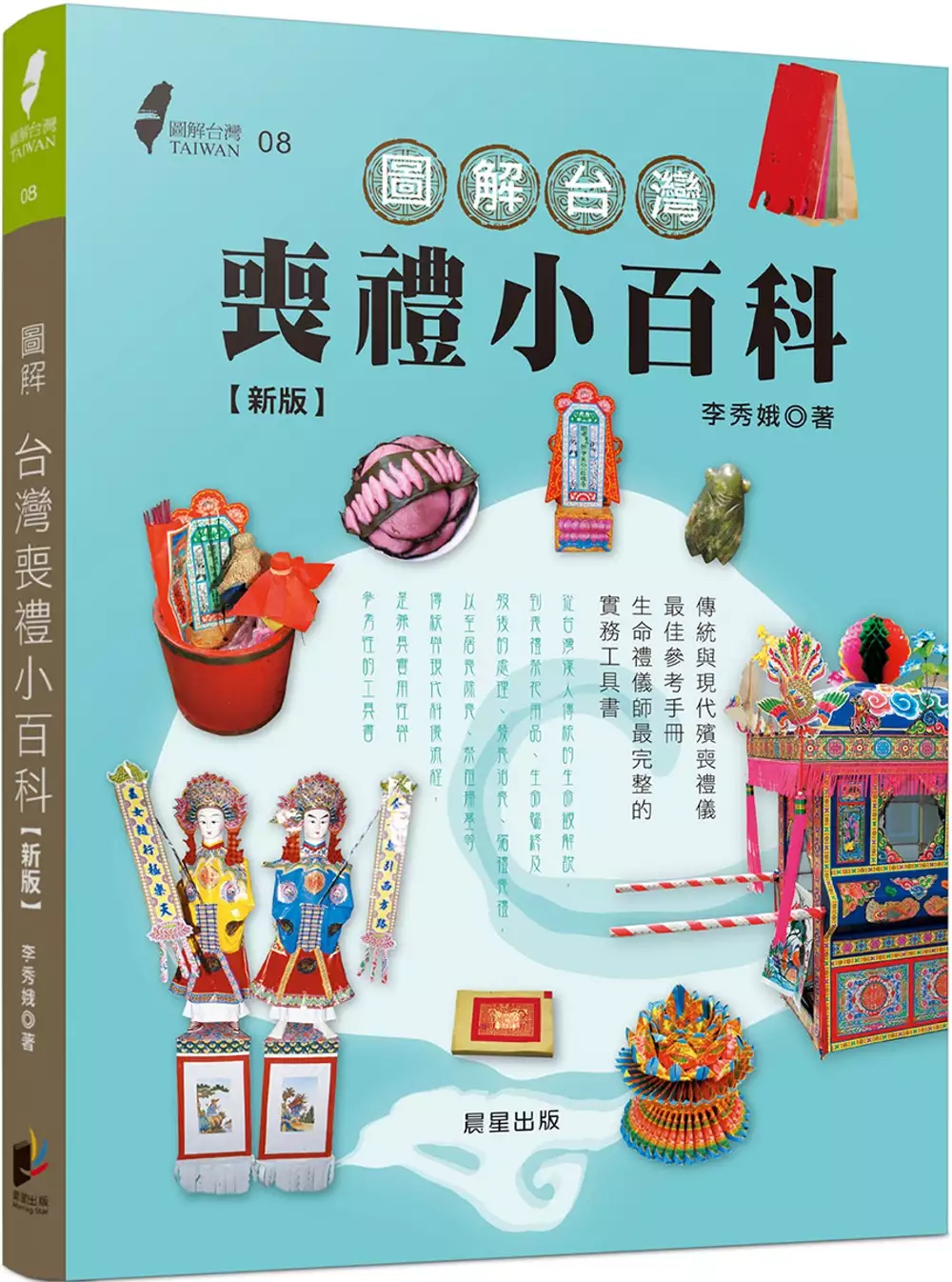

圖解台灣喪禮小百科(新版)

為了解決喪禮花籃台北 的問題,作者李秀娥 這樣論述:

傳統與現代殯喪禮儀最佳參考手冊 生命禮儀師最完整的實務工具書 從台灣漢人傳統的生命觀解說,到喪禮祭祀用品、生命臨終及歿後的處理、發喪治喪、殯禮喪禮,以至居喪除喪、祭祖掃墓等傳統與現代科儀流程,是兼具實用性與參考性的工具書 喪禮是生命終點時所採取一種因應之道的禮儀與傳統習俗,凡是血肉凡軀,皆有面臨生命終點的一刻。面對生命的終極關懷,本書提供「送行者」禮儀師兼具實用性與參考性的喪禮工具書,從傳統喪禮的祭祀用品;喪禮相關項目:臨終及歿後的處理、發喪、治喪、殯禮、葬禮、居喪、除喪、撿金、祭祖、墓園;現代的喪禮,包括佛化喪禮、改良式喪禮、其他新式喪禮等,以至喪禮後對亡者的歲時祭祀

。完整提供台灣殯葬禮儀業者及從業人員有關生命禮儀實務參考與操作知識。 本書特色 1.提供台灣殯葬禮儀業者(企業)以及從業人員參考與操作知識。 2.提供生命禮儀師儀式與用品參考與操作知識。 3.提供喜愛台灣民俗文化的工作者及讀者有關生命禮儀中殯葬文化、儀式與用品相關知識。

花語-花藝設計與應用探討

為了解決喪禮花籃台北 的問題,作者韓淑華 這樣論述:

花藝設計一直並存於人類生活的周遭,然而一般人卻對花的美視為生活的自然現象,僅靈光乍現下突感其賞心悅目或獨具功能。但人們對花的喜愛,是不可或缺少的。而「花」則是植物中最具風采,人類最普遍接觸與喜愛的代表。長久以來,賞花、愛花即成了人們無形中的生活品味。賞花及愛花者應能體會,花不僅以其獨特的色姿神韻在精神上帶來美的享受,其顏色和香味亦有益健康。科學家還發現,不同的花香,也是調解精神情緒的「天然保健器」,天然精油就因此而產生。插花為一種再加工藝術,遵循一定的美學法則,賦予特定的文化內涵,所形成的一種嶄新的藝術作品。東方的插花以中式插花、日式花道為代表,西方花藝則以歐式風格(德式風格、英式風格、法式

風格等)和美式風格等為代表,也是現代商業花藝的主要形式。花藝設計的過程是非常美妙而快樂的,有一大部分是屬於精神的層次,小部分則屬於物質的層次。花卉裝飾生活化,往往是融入自身和身旁所加入的一切外在因素,使之更具有藝術品味。筆者以藝術花籃為主軸,針對喜慶及喪禮的場合進行花藝設計的分析與探討,期待能透過不同花材的搭配,找出較為符合大眾及民間習俗需求下的各式藝術花籃之搭配,使廣大賞花及愛花的普羅大眾,對花藝設計的藝術層次乃至相關產業能具備更寬闊的視野,以利未來花藝發展與提昇。

圖解台灣喪禮小百科

為了解決喪禮花籃台北 的問題,作者李秀娥 這樣論述:

傳統與現代殯喪禮儀最佳參考手冊 生命禮儀師最完整的實務工具書 從台灣漢人傳統的生命觀解說,到喪禮祭祀用品、生命臨終及歿後的處理、發喪治喪、殯禮喪禮,以至居喪除喪、祭祖掃墓等傳統與現代科儀流程,是兼具實用性與參考性的工具書 喪禮是生命終點時所採取一種因應之道的禮儀與傳統習俗,凡是血肉凡軀,皆有面臨生命終點的一刻。面對生命的終極關懷,本書完整提供生命禮儀業者、「送行者」禮儀師及從業人員兼具實用性與參考性的喪禮小百科,從傳統喪禮的祭祀用品;喪禮相關項目:臨終及歿後的處理、發喪、治喪、殯禮、葬禮、居喪、除喪、撿金、祭祖、墓園;現代化喪禮則包括佛化喪禮、改良式喪禮、其他新式喪禮等,以至喪禮

後對亡者的歲時祭祀等相關知識。 本書特色 1.提供台灣殯葬禮儀業者(企業)以及從業人員參考與操作知識。 2.提供生命禮儀師儀式與用品參考與操作知識。 3.提供喜愛台灣民俗文化的工作者及讀者有關生命禮儀中殯葬文化、儀式與用品相關知識。 作者簡介 李秀娥 臺灣省雲林縣人。國立臺灣大學人類學研究所碩士。 ◆曾任中央研究院民族學研究所、中國文哲研究所等研究助理、真理大學宗教系兼任講師、大葉大學兼任講師。 ◆現職民俗文化研究者,從事臺灣漢人曲藝文化、民間信仰文化、歲時節慶、生命禮俗等研究多年。 ◆著有《蘇府大二三王爺開基祖廟鹿港奉天宮志》、《祀天祭地—現代祭拜禮俗

》、《台灣傳統生命禮儀》、《台灣民俗節慶》、《鹿港的信仰與曲館研究》、《台灣的生命禮俗—漢人篇》、《圖解台灣傳統生命禮儀》、《圖解台灣民俗節慶》等專書。 推薦序 生命禮俗的傳統與現代 林承緯(國立台北藝術大學建築與文化資產研究所副教授) 作者序 生命的終極關懷 [一覽立即懂] 喪禮科儀流程的小百科 【導言】台灣漢人傳統的魂魄觀與喪禮的淵源 一、生命歷程與儀式 二、魂魄與元神 三、善惡與幽冥界 四、陰陽與輪迴 五、傳統禮儀之精神 六、台灣喪葬禮俗源流 七、喪禮小百科面面觀 【喪禮祭祀用品篇】 一、祭祀用品 三牲 小三牲 四牲 五牲 四果 五果 茶酒 菜碗

六齋 十齋 十二齋 五味碗(便菜飯) 文頭粿(筆架和文頭) 二、金銀紙 天金(南部稱頂極金) 大箔壽金、財子壽金(南部稱太極金) 天尺金(中南部用) 盆金(滿面) 壽金 刈金 福金 四方金 九金 九銀 大銀 小銀 五色紙 黃古錢(古仔紙) 蓮花金 蓮花銀 庫錢 外庫錢 棺木用公庫錢 功德用公庫錢 棺木用私錢 功德用私錢 作旬專用錢包 往生錢 摺紙蓮花 冥國銀行紙幣 金銀元寶 紙製衣服 冥財箱 首飾盒 【喪禮百科大觀】 一、臨終及歿後的處理 拼廳搬舖(分手尾錢、辭土) 遮神 摔碗(摔藥罐) 石頭枕 水被 含錢(含殮) 腳尾飯 腳尾燈(腳尾火、長明燈) 腳尾錢 腳尾轎(魂轎、過山轎) 腳尾經

二、發喪 訃文(訃聞、訃音、訃告) 大銀燭和糕仔封 示喪 掛紅 孝服 喪帽 頭白 喪巾 三、治喪 招魂幡(孝幡) 布幡 靈頭幡(七魄幡) 喜喪燈(大燈、麻燈) 麻燈 棺木 接板(接棺) 乞水(淨水) 乞火灰 壽衣 圍庫錢 四、殯禮 孝杖 辭生 放手尾錢 過山褲 雞枕 掩身幡 靈位 魂身 桌頭女間 孝飯(捧飯) 五、葬禮 土葬 火化(火葬) 骨灰甕(骨灰罈) 起柴頭 家奠 公奠 封釘 繞棺 點主 呼龍 祭墓主 分五穀丁錢 巡山 銘旌旗 五色旗(五彩旗) 靈厝(紙厝) 普陀巖(觀音山) 孝思堂 金童紙像 玉女紙像 孝子山 香亭 像亭 魂轎(子孫轎) 除穢淨符水 輓聯 輓帷(輓幛) 輓軸

花圈 花籃 禮籃(罐頭山) 奠儀(白包) 六、居喪 作七 作旬 作功德 功德之一:「靈前繳」 功德之二:「午夜功德」 功德之三:「一朝宿啟」功德 台南靈寶道派 高屏地區靈寶道派 死亡狀態與道教科儀 作百日 作對年、作三年 七、除喪 除靈 寄爐香火袋 合爐 八、撿骨(撿金) 撿骨 撿金 金斗甕 九、祭祖 祖先像 祖先牌位 公媽牌 族譜 作忌日 作冥誕 作總忌 家宅祭祖祭品 宗祠祭祖祭品 十、墓與墓園 墓 墓碑 石香爐 石供桌 石筆 石翁仲 石獸 石旗杆 石坊 石壁 石土地公 墓誌銘 碑及碑文 墳亭 清明培墓、掃墓、掛紙 客家人掛紙(掃墓) 十一、其他的傳統葬禮 招魂葬 作譴爽(獵七葬

、送空棺、草人葬) 十二、現代化喪禮 (一)佛化喪禮 1.民間佛化喪禮 2.佛教的安葬儀式 (1)火化 (2)土葬 3.安位灑淨 (二)改良式喪禮——生命契約、生前契約 1.「生命契約」 2.「生前契約」 (三)其他新式的喪禮 1.環保自然葬之一:樹葬、樹灑葬 2.環保自然葬之二:海葬 (1)海葬的觀念 (2)海葬的實施 (3)海葬的儀式 (4)海葬的流程 3.新式器官捐贈的自主殯葬禮俗 註釋 參考書目 作者序 生命的終極關懷 在筆者的民俗研究生涯中,會關注到台灣漢人生命禮俗中喪禮方面的研究,起源於西元一九九八年時,進行博揚文化有限公司委託的《祀天祭地——現代祭拜禮俗》一書的研究

與撰稿,並於一九九九年完成該書的出版,而該書也於二○○○年榮獲中研院暨文建會主辦「八十九年地方文獻出版品評鑑獎」民間出版品類的「佳作」獎。這對筆者投入此方面的研究,實是一項莫大的鼓勵。 到了西元二○○○年筆者夫婦(外子謝宗榮老師)又陸續隨緣投入《續修臺北縣志・住民志・第四卷禮俗》(二○○六年出版,與陳茂泰教授合著)和《臺灣鄉土藝術鑑賞教學手冊》(二○○二年出版,郭博州教授主持)的調查編撰計畫。筆者在二○○一年二月至二○○三年二月時,與外子也一同於大葉大學共同科擔任兼任講師,筆者教授的科目即是「臺灣禮俗文化」,教學之餘也進一步整理生命禮俗的書稿,並在中華民俗藝術基金會與台中晨星有限公司合作

的「臺灣民俗藝術」系列叢書中,相繼完成了拙著《台灣傳統生命禮儀》(二○○三)、《台灣民俗節慶》(二○○四)的出版。 直到二○○五年筆者又應遠足文化有限公司之邀,於二○○六年完成了《台灣的生命禮俗——漢人篇》的出版。早在二○○五至二○○六年間,筆者夫婦也因參與江韶瑩教授主持的《臺灣民俗文物辭彙類編》編撰計畫,筆者對台灣的喪禮民俗寫下一些相關的辭條,因而也興起針對台灣地區的喪禮習俗寫一本專門的小百科,作為兼具實用性與參考性的工具書,也是筆者對既往自己在生命禮俗的研究著作之補充。 喪禮是生命終點時所採取的一種因應之道,有其相應的禮儀與傳統習俗,凡是血肉凡軀,皆有面臨生命終點的一刻。道教靈

寶道派的功德科儀中,「見靈」時常對亡靈吟唱南曲慢頭「思想起」的「生地獄調」,其文詞內容為: 南柯一夢熟黃粱,堪嘆人生不久長。有生有死皆由命,無君無父永無常。 此是慨嘆人生際遇無常生命短暫,猶如南柯夢、黃粱夢一般,生死皆由命定,毋須強求。而台灣的南管界對於絃友的喪禮之悼輓,常會獻唱一首「三奠酒」,其中有段歌詞唱道: 人生一世枉費機,烏飛兔走速與遲。萬載江山今猶昔,絲竹和唱慰心怡。 便是提醒世人生命的無常,彷如烏鴉的飛翔與白兔的奔跑般,速度有快有慢,遲早都會面臨死亡,何需枉盡心機爭取些什麼呢?名位、權勢、財富又豈是我們應汲汲營營的?萬載江山古今皆同,清風明月常伴我心,古月也

依然照今人,不如陶醉於絲竹管絃的唱和,足堪安慰養性怡情來得愜意。所以不論我們處於生老病死的哪個階段,我們若期望可以壽終正寢,不要遭逢意外災厄,或希望死時可以莊嚴、祥和、安寧的走,那我們活在每個當下,便需儘量讓自己充滿喜悅與幸福、感恩與祝福。盡我們為人為夫為妻為母為子的本分,也在虔誠的信禱中,祈求神靈與祖先們的護佑,我們自可生活在充滿信心、感恩與恩寵的氛圍中,完成我們人生的責任與義務,走完人生的最後階段。 本書出版在即,感謝北藝大林承緯教授百忙中答應賜序推薦,本書的圖片主要攝影者為外子謝宗榮老師,其餘則為筆者、李燦郎、吳碧惠老師、楊士賢教授、林柏伸、洪筱蘋等友人所拍攝,感謝他們所提供的豐富

民俗攝影圖片。而外子宗榮對筆者長年的民俗田野研究生涯輔助頗大,長期陪伴進行田野調查,也協助我於困惑不明之時進行討論、提供寶貴意見,並幫我拍攝大量所需要的民俗配圖,甚至也教導我如何拍攝民俗影像,實是我生命中亦師亦友的好伴侶。 我必須表明,我不是喪禮的專家,有很多操作細節我也不清楚,只是隨著既往生命禮俗的研究歷程,剛好有機緣整理一些有關喪禮部分的文稿,所以才興起不妨單獨為喪禮習俗整理成一書,方便供有興趣的讀者參考吧!我們夫婦自一九九一年起長年茹素,而我自然地成了敏感體質,我也曾經在參與喪禮的田調過程中,等待化靈厝時,被受苦的亡靈提醒,而突然讓我腳痛許久。 返家後,還得答應幫他們多持咒念

佛迴向幾天。甚至連在家以洗衣機洗衣服時,也突然以頭暈來提醒我,我也趕緊觀想式地將我們夫婦的衣服送給亡靈及其祖先靈穿後,這才沒事。 我也曾經在二○一四年參加喪禮的田調過程裡,與一同田調的研究者在談話間,忽然被煞到感到不舒服,以微吐收場,但是當下心裡只有不斷迴向給亡者及其家屬、無形的好兄弟、在場的所有的人員、包括做田調的所有的研究者。所以從此以後,我要再與外子謝宗榮老師參與喪禮功德的田調時,除了皮包裡的保身平安符外,我必定會在身上多帶上一片榕樹葉來辟邪。但是我在喪禮的田調過程裡,也曾受亡靈之託,轉達亡靈之意。如二○○四年台南佳里塭仔內林清隆道長妻子病逝後,行「一朝宿啟」功德,師母就曾示現給我

看,她臉上充滿笑容要我務必轉達給林清隆道長,說她很抱歉,肉體無法再繼續留下來陪伴他們,她要騎仙鶴去雲遊西方了。這也是我生命中首次面對受亡靈委託之事,初時心裡也很詫異,不太敢馬上轉達呢! 還有二○○八年仙逝歸真的張源先天師,也在他的喪禮功德場合裡,示現給我看,當「發表」時道長們唱誦「淨天地神咒」時,我竟然首度聽得感動落淚。當時我的內在靈視中,竟浮現張源先天師頭戴道冠,身穿道教黃色龍虎衣的法相,並告訴我:「感動啊!感動啊!」他以心念讓我知道他很感動於這些道友熱心為他的喪禮功德效勞,也很感謝吳文進道長平日為道務的奔忙,最後他又以右手比了一個道教的「快樂心印」。得知張源先天師仙逝歸真後處於快樂的

仙境,我們也同感欣慰。 既然我有緣為喪禮習俗的相關項目寫下這本書,在此也有感而發地寫下我在過去參與喪禮田調的場合裡靈異經歷的分享,讓我親身見證身故後,靈的世界。有會向我索討持咒念佛、念心經來功德迴向的;向我索討要觀想式送衣服給他們的受苦亡靈;也有修行境界較好,可以騎仙鶴去雲遊的;也有修道之士,處在快樂逍遙仙境的。 在此為序說明筆者對《圖解台灣喪禮小百科》的研究與撰寫因緣,以及一點對生命的感受與想法,以及既往參與喪禮田調的靈異經歷分享,也表達筆者對本書有所裨益之人、事、物的感激之情。凡田野調查與研究撰稿成書期間,所有研究上的前輩專家、提供協助的喪家、道長、法師、報導人、友人和外子等,

皆是我要深深感謝的對象。 李秀娥 寫於台北內湖耕研居 二○一五年歲次乙未・立秋

殯葬人員對死亡的態度與生死學課程需求初探

為了解決喪禮花籃台北 的問題,作者羅素如 這樣論述:

摘 要 本研究旨在於瞭解殯葬服務人員對死亡的態度、生死教育接受度與生死學課程內容需求之概況,進而探討其相關影響因素,並藉由研究結果提出具體建議,期能作為生死學教育推廣,或將來殯葬教育規劃之參考。在研究進行方面乃以台灣省從事殯葬相關服務的工作人員為母群體,採立意取樣方式抽取360人作為研究對象,實施問卷調查收集資料。並以因素分析、次數分布、百分比、平均數、標準差、積差相關、t檢定及單因子變異數分析等統計方法,進行資料分析。茲將研究結果摘要如下:。 一、 就整體而言,殯葬人員對死亡的態度,以中性接受態度為最高,而死亡

恐懼傾向最低。其死亡態度,會因教育程度、婚姻狀況、居住地區、宗教信仰、工作環境滿意度、接觸臨終經驗、深刻死亡事件、小時後談論死亡的情形、長輩態度、參加研習訓練、以及是否選修生死學課程之不同而有顯著差異。 二、 殯葬人員對生死教育的接受度頗高,肯定生死教育的重要性。其對生死教育接受度會因教育程度、婚姻狀況、居住地區、個人宗教信仰、工作職務、工作環境滿意度、以及參加研習訓練經歷的不同而有顯著差異。 三、 殯葬人員對生死學課程內容需求度頗高,其需要性以六大類課程內容來分,由高而低排序分別為:殯葬服務、醫學層面探討、臨終關懷、死亡社會層面探討、心理層面探討、 死

亡內涵 。若以各題單題平均得分來看,認為很需要的前五名排序分別為:殯葬工作之身體保健及職業病預防、特殊疾病及一般遺體處理方式、常見疾病的傳染與防治、殯葬服務諮詢及指導、臨終的照顧及關懷技巧等。其對生死學課程之需求會因年齡、教育程度、婚姻狀況、居住地區、地點、健康狀況、宗教信仰情形、工作職務、工作環境滿意度以及研習訓練經歷的不同而有顯著差異。 四、 研究發現殯葬人員之死亡態度與生死教育接受度、生死學課程需求之間,有顯著的相關。在「中性接受」層面之死亡態度與生死教育接受度、生死學課程需求之間呈顯著的正相關,且生死教育接受度與生死學課程需求之間也呈顯著正相關。此顯示殯葬人員對死亡

的態度越傾向正向接受的態度者,對生死教育的接受度愈高,且愈支持生死教育者愈希望能獲得有關生死學相關的訊息與資源,對生死學課程需求也愈高。根據以上結果,提出建議,以做為生死學教育推廣或規劃之參考。

喪禮花籃台北的網路口碑排行榜

-

#1.e花苑-全台婚喪喜慶送花| 福居生命科技

e花苑-提供全省各縣市婚喪喜慶網路訂花,送花的服務(花籃,高架花籃,蘭花,花禮,罐頭塔,水果籃,花柱, 藝術花籃, 羅馬柱花籃, 盆栽) 於 www.myeflower.com.tw -

#2.喪禮花籃 - 億客來花藝天地網路花店

板橋花店,網路花店,台北花店,當天送花,全省宅配花店代客送花. ... 加入購物車. W09 時尚高架花籃(一只) ... 加入購物車. C003 繡球高架花藍追思高架花籃弔唁花禮(ㄧ個) ... 於 www.eflower1314.com.tw -

#3.百年老店- 三重地標24小時實體/ 網路花商 - 琴屋花坊

琴屋花坊是24h小時實體花店也是24h小時網路花店,提供情人花束,玫瑰花束,99朵情人花束, ... 琴屋花坊24h小時提供各式花禮花束送花服務: 台北花店,台北花店推薦,情人 ... 於 www.flower7-11.com.tw -

#4.寫法與禁忌?告別式花籃、花圈、罐頭塔價格與數量要準備多少?

高架花籃及羅馬柱花盆長什麼樣子?告別式花籃、花圈與罐頭塔價格多少?喪禮花籃該如何署名、落款?花牌寫法為何?贈送花籃有禁忌嗎? 於 owt.com.tw -

#5.喪禮花籃台北延伸文章資訊 - 輕鬆瘦下來的秘訣

喪禮花籃台北 ,你想知道的解答。告別式花籃[喪禮花籃一對]-第1頁,推薦花束,早上訂花當日送花到台灣各地的花店送花服務;網路花店推薦,台灣花店直送. 於 dietwikitw.com -

#6.告別式花籃-喪禮花籃-代訂(大台北新北地區)追思會場花籃整體 ...

告別式花籃. 告別式花籃. 需要的網友們在大台北新北地區殯儀館一二三館有專業花店服務人員來替你服務. 致贈美美的鮮花追思往生先人讓他的美跟者鮮花 ... 於 xinhuo.tw -

#7.懷元廬存稿之一: 雲漢悠悠九十年 - 第 436 頁 - Google 圖書結果

七月三十一日之祭典,我夫婦於中央日報所登計文中已表明「懇辭花圈花籃購儀」, ... 當晚,國立臺灣師範大學文學院院長李國祁兄再電話慰問,曾說:「我參加過無數次喪禮, ... 於 books.google.com.tw -

#8.代客送花到台北市新北市,開幕送花,開幕盆栽,乾燥花束推薦,網 ...

台北 市,新北市開幕盆栽哪裡買?台北乾燥花束哪裡買,代客送花送禮到新北市,台北市推薦,我們提供開幕盆栽送花服務,生日送花服務,情人節送花服務, ... 於 likelifestudio.pixnet.net -

#9.萬天人本有限公司台北喪禮花籃台北葬儀罐頭

台北喪禮花籃 禮儀服務公司台北葬儀社推薦板橋葬儀社推薦新北葬儀社推薦,禮儀公司殯葬業罐頭塔葬儀社,生命禮儀生命禮儀公司辦喪事葬禮,高雄葬儀社推薦殯葬公司喪禮罐頭. 於 goddates.tw -

#10.追思花禮- TFTD台灣花店協會~「聯合訂花網」

花籃 、盆花、花環. ... 伊織花店隆重款告別式花禮. 台北網路花店喪事會場、教堂、家設靈堂、告別式 ... 台中網路花店追思禮拜、告別會場、弔唁喪禮 ... 於 www.flowergift.org.tw -

#11.喪禮高架花籃 - 台北愛麗絲花坊網路花店

喪禮 高架花籃, 人生旅途有歡笑,有幸福,有懷念,有哀思, 台北愛麗絲花坊網路花店推薦[ 產品花禮- 喪禮高架花籃], 以喪禮高架花籃花禮詮釋您的真情, 寫入您的人生日記, ... 於 www.aliceflower.com.tw -

#12.喪禮花籃購物比價- 2021年10月| FindPrice 價格網

喪禮花籃 的商品價格,還有更多【大堂人本】精緻高級蘭花花籃(租借)告別式喪禮追思安息高架藝術台北弔唁恩召相關商品比價,輕鬆購物,FindPrice價格網讓你快速找到最 ... 於 www.findprice.com.tw -

#13.告別式花籃[喪禮花籃一對]-第1頁-花道家網路花店

告別式花籃[喪禮花籃一對]-第1頁,推薦花束,早上訂花當日送花到台灣各地的花店送花服務;網路花店推薦,台灣花店直送。高架花籃一對台北二殯一殯,喪禮花籃台北一殯二殯, ... 於 www.flowerdj.com -

#14.喪禮花籃- 優惠推薦- 2021年10月| Yahoo奇摩拍賣

馨月花坊☆4☆馨月花坊☆(台北)喪禮高架花籃一對1800$1,800/ 售出2 件直購. 2. #喪宅#有問題打電話詢問#告別式場花籃. 台北101商圈花蝶網路花店~喪禮追悼懷念至親追思. 於 tw.bid.yahoo.com -

#15.地下花店目前位置

參訪日期:2013年5月22日受訪者:花龍鮮花店陳振龍參訪地點:台北市第二殯儀館. 陳叔叔邊工作邊接受我們的訪問。 陳叔叔表示,喪禮上用的花束有很多種類,常見到的有 ... 於 taes-cd2.taes.tp.edu.tw -

#16.喜慶.喪禮.弔唁.追思.悼念_高架花籃.花柱.蘭花... - 綠林坊

... 高架花籃、喪禮花籃、喪禮花圈、告別式高架花籃、弔唁花柱、喪禮花柱、喪禮 ... 台北市網路花店推薦,台北市中山區花店推薦,台北市大安區花店推薦,台北市松山區花店 ... 於 www.flower-samasa.com.tw -

#17.喪禮花籃-價格比價與低價商品-2021年10月

喪禮花籃 價格比價與低價商品,提供喪禮花籃一對、喪禮花藍、喪禮花圈在MOMO、 ... 【大堂人本】精緻高級蘭花花籃(租借)告別式喪禮追思安息高架藝術台北弔唁恩召. 於 feebee.com.tw -

#18.喪禮高架花籃的價格推薦第5 頁- 2021年10月| 比價比個夠BigGo

價格持平. Yahoo拍賣Ting花店/QQ花(18), 台北市. 專送桃園.中壢殯儀館【歐式綠坊花苑】【gfg550】追思高架花籃(1對) ~ 靈堂花籃.喪禮花籃.家祭花籃.公祭花籃. 於 biggo.com.tw -

#19.莊重告別式鮮花花圈- 台灣台北伊織花店

配合需求更改顏色花材。 產品內容:當季鮮花、綠植等葉材。 適用場合:喪事會場,教堂或家設靈堂,告別式 ... 於 www.iori.com.tw -

#20.喪禮花籃台北 - 台灣公司行號

美蓮花坊-台北網路花店,提供花籃、蝴蝶蘭花、開運盆景、精緻花束、歐式盆花等設計服務,網有強力推薦的花店,嚴選新鮮花... 推薦場合: 喪禮、追思、弔唁、告別式。 於 zhaotwcom.com -

#21.找畢業花束?台北質感花店推薦top10,乾燥花、文青花束隨你挑

畢業季即將來臨,為自己預訂一束美麗的花禮吧!ShopBack 精選10間台北文青花店,高質感文青花束隨你挑,讓你從踏進店內那刻起,就被美好氛圍緊緊包圍~不管你喜歡乾燥 ... 於 www.shopback.com.tw -

#22.福大花店台北花店福大網路花店

D107 追思白色蝴蝶蘭(1對)、 喪禮蝴蝶蘭. 特價: 7,000. 加入購物車. GF102 羅馬花柱(個)~告別式花籃~高架花籃.台北花籃(一個). 特價: 10,000. 加入購物車. 於 www.sunny.url.tw -

#23.台北市新北市送花,開幕送花,開幕盆栽,乾燥花束推薦,網路訂花服務

台北 市,新北市開幕盆栽哪裡買?台北永生花,乾燥花束哪裡買,代客送花送禮到新北市,台北市推薦,我們提供開幕盆栽送花服務,生日送花服務,情人節送花服務, ... 於 blog.xinmedia.com -

#24.喪禮鮮花2天枯!民眾疑「腳尾花」 業者否認 喪事 TVBS新聞網

在桃園有民眾投訴,家中辦喪禮,花1800元買了一對花籃,不到48小時,玫瑰花和百合就已經凋謝,民眾強烈懷疑是買到"腳尾花",也就是業者可能是拿回收的 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#25.花籃,高架花籃,喪禮弔唁花籃,花圈,蘭花,代客送花藍,景仰樓花籃

花店,台北花店,網路花店,線上花店,首選花店,水果籃,花籃,開幕花籃,藝術花籃,盆栽,組合盆栽,蝴蝶蘭, 罐頭塔,開運竹,花束,各式節慶花束,會場禮堂佈置,生命禮儀, ... 於 www.25418088.com.tw -

#26.喪禮花籃的價格推薦- 2021年10月| 比價撿便宜

台北 花店送殯儀館高架花籃一聯合奠禮花籃別式花籃喪禮花籃葬儀花籃葬儀百貨喪禮服務123 台北市. 103. 免運. Y!奇摩拍賣Icon. Y!奇摩拍賣. More Action. 於 www.lbj.tw -

#27.會場佈置- 捧花|水果花籃 - 台北花苑

台北 花店外送推薦台北花苑,在林秀德與田村久子夫妻同心協力經營下,一直秉持服務 ... 婚顧,婚禮佈置,網路花店,代客送花,捧花,水果花籃,花禮,台北花店外送,情人節花束, ... 於 www.taipeiflorist.com.tw -

#28.台灣的迷惘: 理想與現實 - 第 188 頁 - Google 圖書結果

而台灣省議會議長簡明景、台北市議會議長陳健治、國大代表林淵熙所送的乾聯竟然 ... 更有甚者,贈送輓聯、扁額、花籃者,竟然是上起總統李登輝、副總統李元簇、總統府 ... 於 books.google.com.tw -

#29.韓系鮮花花籃課程-迎接美好的2021 - 台北 - 喜歡生活乾燥花店

2021花藝課程,韓式花藝教學,韓式插花課程,喜歡生活乾燥花店推出,鮮花的花藝課程,歡迎想學習花籃的您,絕對不能錯過今年的花藝課程. 於 likelife.com.tw -

#30.キツネノボタンJP

推薦頂級花籃. 推薦頂級花籃 ... 告別式花籃[喪禮花籃單隻]. 告別式花籃[喪禮花籃單隻] ... 台北花店-喪禮蘭花快送 · 台北花店-盆栽當日快送. 於 www.elacople.com -

#31.弔念花籃 - 百花香花店

營業項目: 浪漫花束、 喜慶盆花、 盆景、蝴蝶蘭盆栽、弔念花籃、. 花圈 、罐頭塔 、喜帳、輓聯、代客送花、 ... 百花香花店 台北市長安東路1段56巷1弄16號1樓. 於 www.flower4taiwan.com -

#32.【台南告別式罐頭塔專賣店】 心情故事花房台南唯一LED罐頭 ...

台南唯一罐頭塔專賣--心情故事花房--】 台南唯一最新LED罐頭塔樣式設計最新專業品質服務罐頭塔壽桃塔平安龜造型龍柱各式祭祀用品祝壽花禮主要分為兩種 ... 於 wa201380.pixnet.net -

#33.弔唁追思花禮/花籃 - 喜樂創意設計花店

訂花專線02-2221-1350 | 台北24H網路花店. — Select Category —, 七夕情人節花束 ... 弔唁追思花禮/花籃 ... 弔唁追思/藝術花籃01. NT$2,500 NT$1,800. 於 happywedding.com.tw -

#34.告別式高架花籃- 伊麗絲花屋|PChome商店街

更多告別式高架花籃精選商品,都在PChome商店街的【伊麗絲花屋】,全台最大、店家數最多的PChome商店街是您網購的最佳選擇!|PChome商店街. 於 www.pcstore.com.tw -

#35.第-1-頁 - 莉莉花苑

訂價:2500 元. 特價:2500 元. 編號: LFF3002. 喪禮花籃(一對) ... 訂價:4000 元. 特價:4000 元. 編號: LFF3009. 喪禮藝術花籃(一對) ... 於 www.lilyflorist.com.tw -

#36.GF26 羅馬柱(對)-喪禮花禮-高架花籃-台北花店

GF26 羅馬柱(對)-喪禮花禮-高架花籃-台北花店~告別式高架花籃. 歡迎您選購【品名】羅馬花柱<如急件需當天送花請來電專人訂購> 【規格】100寛*230高公分【用途】開幕 ... 於 www.fef.com.tw -

#37.喪禮花籃台北

提供喪禮花籃台北相關文章,想要了解更多開幕高架花籃、台北花苑花束、蘭花盆栽台北相關禮物資訊或書籍,就來禮物貼文懶人包. 於 gifttagtw.com -

#38.ペット用品 ディスメル クリーンワン(消臭シート) フリー ...

告別式花籃[喪禮花籃單隻]. 告別式花籃[喪禮花籃單隻] ... 台北花店-喪禮蘭花快送 · 台北花店-盆栽當日快送 ... 時尚桌花台北地區快送$999起 ... 於 smedugroup.com -

#39.用花的綻放為親人送行- 告別式花藝師【單程旅行社】 - YouTube

新企劃來啦!!大家會不會好奇,告別式花台花籃是從哪裡來的呢? 0:00 影片開始0:33 花藝師經歷1:20 做喪 ... 於 www.youtube.com -

#40.追思公祭花籃/喪禮花籃--第1頁- 西北花苑24H訂購台北花店全國 ...

花籃 花圈喪家靈堂擺設,台北市立第一殯儀館,第二殯儀館,景仰樓,至真1廳,至善2廳,至美3廳,真善美1234禮廳花籃,佈置花籃推薦,大陸送花. 於 www.00000.com.tw -

#41.仙客來花坊-花籃,高架花籃,喪禮弔唁花籃,花圈,蘭花,代客送花藍 ...

花店,台北花店,網路花店,線上花店,首選花店,水果籃,花籃,開幕花籃,藝術花籃,盆栽,組合盆栽,蝴蝶蘭, 罐頭塔,開運竹,花束,各式節慶花束,會場禮堂佈置,生命禮儀, ... 於 tftd190.so-buy.com -

#42.弔唁高架花籃A11 - 吉昌花坊

商品的花材與裝飾品、因季節關係會遇到缺貨及品質不佳的狀況,我們設計師將會為您做更換搭選 ... 台北/新北殯儀館因有使用時間限制,每場告別式約兩小時,無法提前送。 於 www.jcflower.com.tw -

#43.宅配花禮到台北市!乾燥花束,開幕盆栽推薦,滿足你代客送花的 ...

當你有宅配花禮到台北市的需求,你總會四處詢問或是上網搜尋能(幫你)代客 ... 小薇花藝是一間網路花店,提供的花藝服務有乾燥花、不凋花、永生花,在 ... 於 nickchang81112.pixnet.net -

#44.喪禮送花台北市殯儀館醫院禮堂專人親送~表達無限的懷念高架 ...

你在找的喪禮送花台北市殯儀館醫院禮堂專人親送~表達無限的懷念高架花籃一對就在露天拍賣,立即購買商品搶免運及優惠,還有許多相關商品提供瀏覽. 於 www.ruten.com.tw -

#45.弔唁花禮(須3 天前預訂) - 小布花坊

高120公分左右限台北縣市遍遠地區如基隆.淡水.深坑.九份.貓空.陽明山外送費用另計精心設計組合每種植物.營造庭園美感.加上小些小配件更添加生活 ... 於 www.s-bu.com.tw -

#46.喪禮花籃- 優惠推薦- 2021年10月| 蝦皮購物台灣

買喪禮花籃立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價安心網購超簡單! ... 德區. ☆馨月花坊☆(台北)『A-015』喪禮-告別式會場高架花籃一對1500. 於 shopee.tw -

#47.高架花籃台北|明月森花藝設計Jetaime Flower

高架花籃台北-明月森花藝設計提供台北和新北市外送服務,客製化的高架花籃不同於一般傳統樣式讓人覺得空洞,祝賀高架花籃顯得大氣磅礡,喪禮高架花籃顯得莊重素雅, ... 於 jetaime-flower.com -

#48.喪禮花籃 - 花語錄

高架花藍(一對) ~弔唁高架花籃追思花籃台北花店. NTD:$2700 ... 萬古流芳~ 高架花藍(一對) 喪禮追思弔唁慰問高架花藍. NTD:$3000 ... 於 www.huayulu.com.tw -

#49.喪禮告別式花籃丨福木花間

網路訂告別式花籃,喪禮花籃,弔唁花籃,公祭花籃,喪事花籃,找福木花間網路花店, ... 公祭花籃,喪事花籃要找桃園殯儀館花店,中壢殯儀館花店,板橋殯儀館花店,台北一殯 ... 於 www.giftflower.com.tw -

#50.台北花店 - 美蓮花坊

台北 花店代客送花推薦美蓮網路花店,位於台北市大安區的花店,台北花店外送免運費,花店網站採用 ... 氣派喪禮花柱(一對) W45 *5天前預訂 ... 喪禮花籃(一對) W05. 於 maylen.com.tw -

#51.舞台設計施工、花圈出租

本店【花圈訂購業務】為全台北市獨家投保【公共意外險】,歡迎直接電話洽詢、花店同業訂購。 花卉批發、零售:「青」又便宜。 依季時年 ... 於 www.3480.com.tw -

#52.喪禮弔唁花籃分類-202110260431291421 - 心願網路花店

心願花店銷售喪禮弔唁專用的高架藝術花籃,所設計的高架藝術花圈花籃、小花籃等, ... 演唱會/ 追思萬用藝術花籃會場佈置適用 ... 告別式追思會悼念十字架台北花店設計. 於 m.wishflorist.com.tw -

#53.告別式花籃-成對 - 雅登花坊

台北 地區代送情人花束,蝴蝶蘭盆景,高架花籃,盆景,定期蘭花更換,水果禮籃,會場佈置,婚禮會場佈置,婚禮佈置, ... 碩德留芳通用喪禮花籃 ... 流芳千古喪禮高架花籃. 於 www.ardent.com.tw -

#54.仙客來花坊提供情人花束、高架花籃、盆花、盆栽、氣球 - 隨意窩

仙客來花坊、台北花店、台北市花店、台北縣花店、網路花店、網路訂花、玫瑰花、 ... 高架花籃、弔唁高架花籃、致喪高架花籃、弔唁花禮一對,素雅莊重,喪禮花籃適合送 ... 於 blog.xuite.net