國立臺灣史前文化博物館南科考古館的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列必買單品、推薦清單和精選懶人包

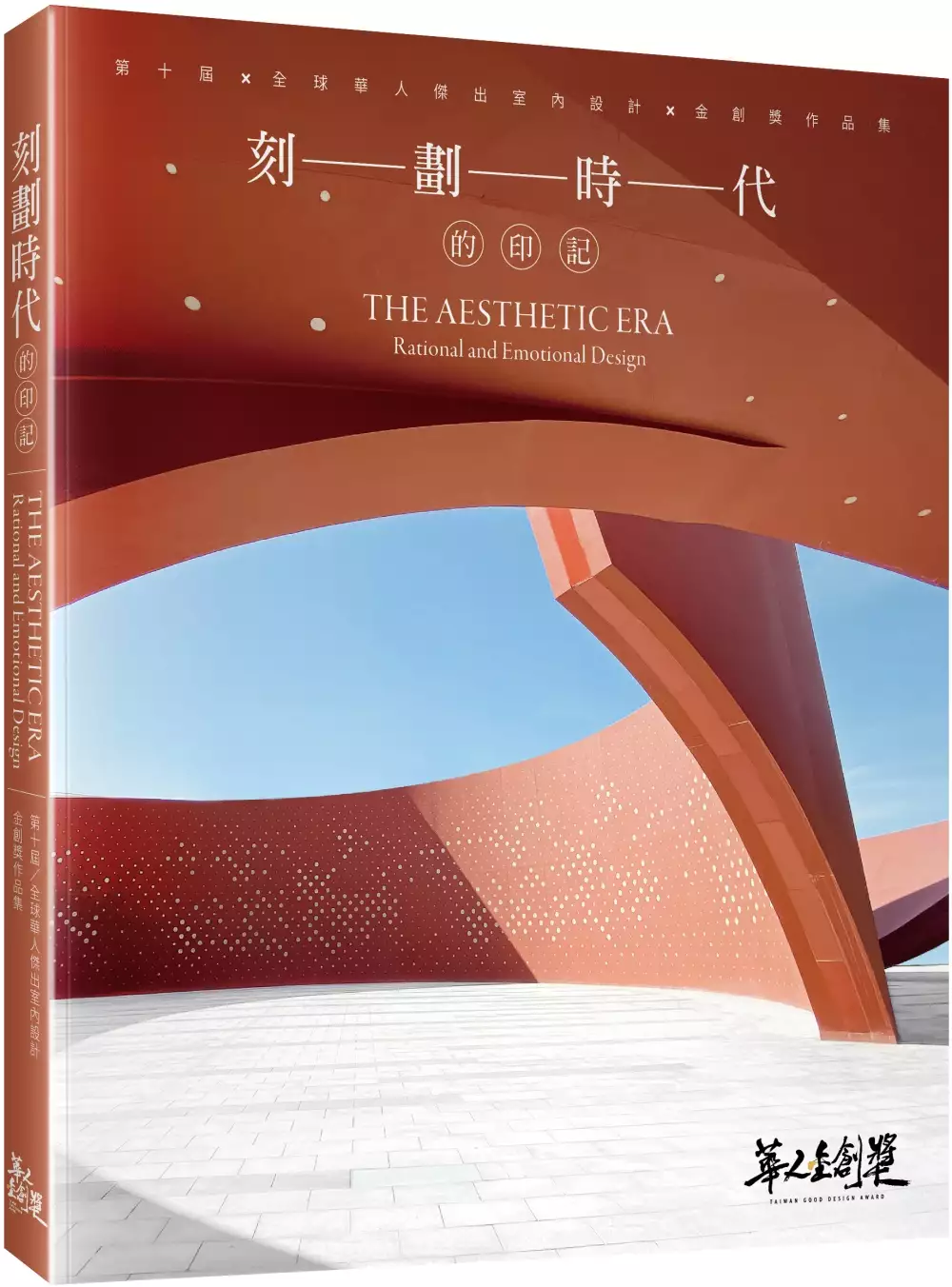

國立臺灣史前文化博物館南科考古館的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦NAID室內設計裝修商業同業公會全聯會寫的 刻劃時代的印記:第十屆全球華人傑出室內設計金創獎作品選 可以從中找到所需的評價。

另外網站國立臺灣史前文化博物館南科考古館108年度志工招募開跑囉!也說明:【新南瀛記者黃鐘毅報導】為滿足民眾參與文化服務需求、結合社會人力資源推廣博物館教育並提供民眾終身學習契機,國立臺灣史前文化博物館南科考古館今 ...

國立臺南藝術大學 動畫藝術與影像美學研究所 洪一平所指導 韓秉瑛的 應用擴增實境於博物館文物及空間之導覽 (2020),提出國立臺灣史前文化博物館南科考古館關鍵因素是什麼,來自於擴增實境、博物館導覽、同步定位與地圖建構、敘事角色。

而第二篇論文國立成功大學 考古學研究所 劉益昌、郭美芳所指導 黃楷婷的 臺灣與日本博物館的考古展示之比較 (2019),提出因為有 博物館、考古博物館、展示、日本、比較研究的重點而找出了 國立臺灣史前文化博物館南科考古館的解答。

最後網站國立臺灣史前文化博物館南科考古館 - 维基百科則補充:國立臺灣史前文化博物館南科考古館 (簡稱南科考古館)是位於南部科學工業園區管理局旁的史前博物館,佔地約2.44公頃,目的是保存、展示南科考古遺址出土的文物。

刻劃時代的印記:第十屆全球華人傑出室內設計金創獎作品選

為了解決國立臺灣史前文化博物館南科考古館 的問題,作者NAID室內設計裝修商業同業公會全聯會 這樣論述:

世界暫停,設計不停。 從設計發現鼓舞人心的未來, 就像是刻劃在當下的印記,既是困難也是信念; 從人與空間的探討、機能與美學的雙軌關係、環境與永續設計的本質, 展現追求理想的自信。 ▎華人金創獎擔負起推動亞洲設計的責任、向全亞洲華人提出競賽邀請,即使在疫情打擊的期間,始終堅持鼓勵各地之傑出設計師,提出其空間美學思考,以回應眼下的挑戰。 此次作品選集結的作品,正是在疫情帶來的困難中,仍舊綻放精彩的風華, 本書特色 1.集結最具未來展望的設計作品集與最有特色的新生代設計師。 2.跨越兩岸三地的最具競爭力的設計作品,預見當代最新潮流。 3.從事室內設計的最

佳學習範本。

國立臺灣史前文化博物館南科考古館進入發燒排行的影片

台灣還有史前歷史?

相信很多人會抱持著疑問,那麼久遠的年代,台灣這塊土地就已經有人類的足跡,而且隨著年代的演進,還產生了不同的文化。這次為了漫畫案取材,特地下台南,來到南科考古館,一探台灣史前人類的文明究竟。

國立臺灣史前文化博物館南科考古館

https://www.nmp.gov.tw/content_264.html

漫漫話畫IG

https://www.instagram.com/comiclife08/

應用擴增實境於博物館文物及空間之導覽

為了解決國立臺灣史前文化博物館南科考古館 的問題,作者韓秉瑛 這樣論述:

隨著多媒體發展的進步,目前許多博物館為增添多元的學習環境及吸引參觀者前來,紛紛導入多媒體技術來傳遞文物相關知識。相較於其他多媒體設備,擴增實境(Augmented Reality,以下簡稱AR)技術能夠將擴增資訊疊合在現實文物上,除解說導覽資訊與現實文物的關係,也能將博物館珍藏的文物特色突顯出來。但在過去AR技術的應用,使用者必須自行尋找AR展件及其系統定位,系統不會顯示鄰近的AR導覽點。本研究於博物館導覽的應用上,提出以敘事型AR導覽為創作方法,使用SLAM(Simultaneous Localization And Mapping)空間定位技術得以實現:第一,將動畫特效準確對應在博物館內

的文物;第二,利用虛擬角色進行導覽說明多個文物的關聯性。因此,基於SLAM技術於博物館AR導覽方法,不僅帶給參觀者具有多元及生動的介紹,更使專注於各文物之間及其知識的相互關係。本研究以國立臺灣史前文化博物館–南科考古館的第三展廳為示範場域。藉由使用者研究設計,透過學習單測驗及滿意度問卷調查,驗證結果顯示,敘事型AR導覽在知識擷取上,其體驗效果更令人滿意。最後,彙整出本研究論文《應用擴增實境於博物館文物及空間之導覽》,與其設計考量之驗證及建議,以利日後博物館相關多媒體互動導覽之研發。

臺灣與日本博物館的考古展示之比較

為了解決國立臺灣史前文化博物館南科考古館 的問題,作者黃楷婷 這樣論述:

考古遺址為過去人類在特定居住及活動空間上生活所遺留下的遺物、遺跡及生態遺留。對考古學家而言,考古遺址與考古遺物為進行史前文化及社會研究的基本單位,其重要性不在話下。對於臺灣一般大眾而言,考古學似乎是艱澀難懂的知識。由於考古遺址被破壞後就已經不能再回復了,就連考古專業人士進行「發掘」也是對考古遺址的一種破壞。考古遺址蘊含著古代人生活的一切訊息,如果無法妥善處理,就會造成文化資訊的流失,也是文化資產的浩劫。因此,要讓社會大眾了解考古遺址的重要性是首要目標。 而博物館就是一個傳達考古知識予大眾的合適方式,博物館除了是考古遺物的保存與展示場所,其功能之一即為「教育」。雖然教育是一個漫長的過程,

而且無法即刻生效,但它影響深遠。考古博物館教育這方面,目前亞洲部分以日本做得最為完善,考古相關的典藏與展示質量以及多樣性有一定的水準,在公眾考古這一方面也頗有成效。故本研究透過臺灣與日本兩地博物館的實地田野調查及訪談,了解臺日兩地博物館及文化資產保存的實際運作,並對展示規劃及詮釋手法做比較。 研究發現,臺灣與日本兩地的博物館在展示上,不論是詮釋、展示手法甚至在教育推廣這部分,有很大的差別。臺灣的考古博物館因缺乏專業考古人員等因素,使得研究及展示有待加強。

國立臺灣史前文化博物館南科考古館的網路口碑排行榜

-

#1.國立臺灣史前文化博物館南科考古館 - 諸彼特開放資料閱讀網

名稱國立臺灣史前文化博物館南科考古館的開放時間是▴ 週二至週日:9:00~17:00▴ 休館時間:每週一(遇國定假日、補假日、選舉日則照常開放)、農曆除夕、年初一▴ 必要之 ... 於 data.zhupiter.com -

#2.南科考古館2週年慶免費進館2日| 生活| 中央社CNA

國立台灣史前文化博物館南科考古館 慶祝開館2週年,10月16日、17日開放民眾免費進館,並規劃館內互動遊戲闖關及館外美食市集、平埔樂舞展演等主題活動 ... 於 www.cna.com.tw -

#3.國立臺灣史前文化博物館南科考古館108年度志工招募開跑囉!

【新南瀛記者黃鐘毅報導】為滿足民眾參與文化服務需求、結合社會人力資源推廣博物館教育並提供民眾終身學習契機,國立臺灣史前文化博物館南科考古館今 ... 於 ty30152002.pixnet.net -

#4.國立臺灣史前文化博物館南科考古館 - 维基百科

國立臺灣史前文化博物館南科考古館 (簡稱南科考古館)是位於南部科學工業園區管理局旁的史前博物館,佔地約2.44公頃,目的是保存、展示南科考古遺址出土的文物。 於 zh.wikipedia.org -

#5.台南博物館南科考古館,寓教於樂好去處,充滿特色隱藏版打卡點

位於台南新市的南科考古館,是國立臺灣史前文化博物館的分館,主展示南科出土之文物,以及保存、研究南科出土之文化資產,不定時會有特展展出, ... 於 dingeat.com -

#6.【台南南科考古館】兒童廳室內樂園!球池沙坑、4D海洋劇場

台南景點南科考古館銅板價門票就能玩繪本風兒童廳、4D海洋劇場、考古遊戲 ... 所進行的搶救發掘成果,因而成立「國立臺灣史前文化博物館南科考古館」. 於 yoyoman822.pixnet.net -

#7.國立臺灣史前文化博物館 - 台東觀光旅遊網

... 區;卑南遺址公園及南科考古館照常營運),敬請期待110年重新開館。 國立臺灣史前文化博物館,一個兼具理性與感性,又不失自然美景的地方,它是國內第一座以史前和 ... 於 tour.taitung.gov.tw -

#8.南科考古館 - Facebook

南科考古館 是一個融合古代文明與現代科技的博物館我們竭誠歡迎您的到訪臺南市新市區南科三 ... 主辦單位:科技部南部科學園區管理局承辦單位:國立臺灣史前文化博物館. 於 www.facebook.com -

#9.國立臺灣史前文化博物館南科考古館 - 中文维基百科

國立臺灣史前文化博物館南科考古館 (簡稱南科考古館)是位於南部科學工業園區管理局旁的史前博物館,佔地約2.44公頃,目的是保存、展示南科考古遺址出土的文物。 於 m.koudaiwiki.com -

#10.國立臺灣史前文化博物館南科考古館提供110-111年度「週三我 ...

轉知-國立臺灣史前文化博物館南科考古館提供110-111年度「週三我的教室在博物館」優惠措施. 內容. 為推廣博物館社會教育功能及成為校外教育終身學習之場域,並鼓勵在校 ... 於 portal.boe.ttct.edu.tw -

#11.後起之秀受注目M+企穩國際本地仍需努力 - 明報OL

M+多年來強調自己是視覺文化博物館,卻難以說清當中意涵,只歸納三大範疇。是次回覆的機構中,最具歷史的為於1852年成立的V&A,最年輕的MCAD亦成立了3年, ... 於 ol.mingpao.com -

#12.台南新市|國立臺灣史前文化博物館南科考古館門票 - KKday

國立臺灣史前文化博物館南科考古館 ,是全世界唯一一座設立於科學園區的考古館。南科園區是目前臺灣遺址密度分布最高、文化層序最完整且挖掘面積最大的地區,20多年來累積 ... 於 m.kkday.com -

#13.國立臺灣史前文化博物館規費收費標準

立法沿革:, 中華民國109年3月24日國立臺灣史前文化博物館臺史前館秘字 ... 茲因應國立臺灣史前文化博物館南科考古館業務及營運管理需求、活化空間利用,增訂南科考古 ... 於 www.rootlaw.com.tw -

#14.國立臺灣史前文化博物館標案檢索

國立臺灣史前文化博物館 最新標案2021-10-17 卑南遺址公園實驗設備財物採購案金額$1110000、2021-10-05 「南科考古館5G加值服務應用先期評估及研究計畫—考古知識展演 ... 於 pcc.mlwmlw.org -

#15.【台南】南科考古館:新登場親子&IG美拍景點,台灣史前文化 ...

台南|台灣史前文化博物館-南科考古館:穿越時空5000年 ... 據說當時在開發台南科學園區時,就在這區域中找到高達58處的考古遺址,遺址中埋藏著最早距今約 ... 於 mimihan.tw -

#16.歷屆考古題及國考線上測驗 - 公職王

強化考前記憶、 精煉答題速度、 提前熟悉題型;勤練考古題,是你高分考取的不二法門,累積解題實力,上榜事半功倍。 注意事項. 1.公職王提供部分類科解答,下載詳解,請先 ... 於 www.public.com.tw -

#17.國立臺灣史前文化博物館南科考古館 - Google

國立臺灣史前文化博物館南科考古館 是位於南部科學工業園區管理局旁的史前博物館,佔地約2.44公頃,目的是保存、展示南科考古遺址出土的文物。建築由姚仁喜設計興建, ... 於 www.google.com -

#18.國立臺灣史前文化博物館南科考古館110-111年度「學校來文 ...

一、 依據國立臺灣史前文化博物館110年10月15日臺史前館南字第1103002280號函辦理。 二、 為推廣博物館社會教育功能及成為校外教育終身學習之場域, ... 於 sysh.tc.edu.tw -

#19.國立臺灣史前文化博物館組織法 - 全國法規資料庫

文化部為詮釋臺灣史前文化,從事臺灣與周邊地區考古、原住民、南島語族之研究、典藏、展示及教育推廣業務,特設國立臺灣史前文化博物館(以下簡稱本館)。 於 law.moj.gov.tw -

#20.搭著公車去旅行~國立臺灣史前文化博物館-南科考古館 - 快樂a ...

國立臺灣史前文化博物館 -南科考古館從善化車站搭綠1 或綠3 在西拉雅公園下車步行5~10分鐘就到南科考古館或搭綠1在南科商場下車步行3-5分鐘從一月出遊 ... 於 w0973320589.pixnet.net -

#21.台南新市親子景點》南科考古館~兒童廳室內樂園史前意境溜 ...

國立臺灣史前文化博物館 -南科考古館】位在台南市新市區,是2019 年10 月才開始營運的全新博物館, 館內收藏展示當地出土的5000 年史前文物、有豐富 ... 於 twobunny.tw -

#22.國立臺灣史前文化博物館南科考古館 - iTaigi 愛台語

Kok-li̍p Tâi-uân Sú-tsiân Bûn-huà Phok-bu̍t-kuán Lâm-Kho Khó-kóo-kuán. 出處:沒有人. 華語:國立臺灣史前文化博物館南科考古館. 按呢講好0按呢怪怪0. 於 itaigi.tw -

#23.《新網新聞網》 臺灣史前文化博物館南科考古館108年度志工 ...

為滿足民眾參與文化服務需求、結合社會人力資源推廣博物館教育並提供民眾終身學習契機,國立臺灣史前文化博物館南科考古館今年度志工招募自即日起開始報名,希冀民眾於 ... 於 newnet.tw -

#24.台南市新市區~國立臺灣史前文化博物館(南科考古館)-20200626

之前去過了較難到的台東康樂本館: https://amyeat.pixnet.net/blog/post/462538781 沒想到最近南科也開了分館。 地址:台南市新市區南科三路10號. 於 amyeat.pixnet.net -

#25.台南~國立台灣史前文化博物館-南科考古館/IG網美打卡黃色天井 ...

國立台灣史前文化博物館 (南科考古館)官網點此地址:台南市新市區南科三路10號TEL:06-5050905 試營運期間:週一~週五9:00-12:00、13:30-16:30(星期六、日 ... 於 luckyday296.pixnet.net -

#26.台南歷史新聞- 中時新聞網- Chinatimes.com

台南州會修復開箱民眾盼打通空中廊道體驗議政歷史軌跡 · 清代八景在台南台南建構6處歷史場域 · 跟著志玲姊姊走進南美館與藝術相遇 · 南台灣五大夜市房價漲相佳 · 台南總圖開館 ... 於 www.chinatimes.com -

#27.【台南 親子景點】室內兒童廳 南科考古館 國立臺灣史前文化 ...

台南小旅行來到了國立史前文化博物館-南科考古館為何來到這呢?因為這邊有個親子景點就是館內的兒童廳囉!!本來想說其實CP值不高沒要分享最後還是做 ... 於 rebecca1003.pixnet.net -

#28.【國立臺灣史前文化博物館-南科考古館】入場門票(電子票)

國立臺灣史前文化博物館 -南科考古館入場門票(電子票) 產品內容介紹與使用說明,選擇票券數量立即訂購. 於 www.colatour.com.tw -

#29.國立臺灣史前文化博物館-南科考古館 - 旅行酒吧

9人去過,0人要去國立臺灣史前文化博物館-南科考古館更多資訊,請上旅行酒吧。 (sight100733) 於 travel98.com -

#30.南科考古館 - 博物之島

744臺南市新市區南科三路10號 ... 國立臺灣史前文化博物館南科考古館 ... 南科考古館建館源起自民國84年南科園區開發工程,出土大量史前時代各時期的文物,而重現南科 ... 於 museums.moc.gov.tw -

#31.2021南科史前遊#博館尋謎- 南科考古館 - 台南意向

舒壓油畫蔦松家彩繪 —#免費參加需報名帶領大家認識南科出土文物#人面陶偶,為人氣網美打卡景點#蔦松家,畫一幅漂亮的油畫 ... 關於國立臺灣史前文化博物館南科考古館. 於 www.tainanoutlook.com -

#32.轉知國立臺灣史前文化博物館南科考古館提供110-111年度 ...

主旨:轉知國立臺灣史前文化博物館南科考古館提供110-111年度「學校來文申請門票優惠處理方案」資訊,如附件,請查照。 相關檔案. 1103002280-110d001906_att_DI.PDF. 於 education.ylc.edu.tw -

#33.台南景點 南科考古館。童話球池X森林迷宮X海洋劇場 - 捲捲頭 ...

「南科考古館」隸屬於「國立台灣史前博物館」管理,沒錯, ... 沒想到,這是台灣在地藝術家李明道,將南科出土的蔦松文化人面陶塑的現代版。 於 qqhair.tw -

#34.台南國立臺灣史前文化博物館南科考古館門票 - PChome 旅遊

台南國立臺灣史前文化博物館南科考古館門票在PChome旅遊. ... 展廳及特展,認識先人們過去的生活文化. 蔦松文化人面陶偶出土於道爺遺址,是博物館典藏的代表性文物之一 ... 於 www.pchometravel.com -

#35.國立臺灣史前文化博物館南科考古館 - 宇田商旅 E Hotel

( 開車約6mins )南科考古館定位為一處小而美的博物館,所展示的內容主要是以南科出土和採集考古和歷史文物為主,為了增加展示之效果,並將結合園區內高科技產業之技術 ... 於 www.ehotel-tainan.com -

#36.98年中華民國年鑑(中文版) - 第 39 頁 - Google 圖書結果

... 國際文化教育事業、學生軍訓2處及訓育委員會;並設國家圖書館、中正紀念堂管理處、國立中央圖書館臺灣分館、國立臺中圖書館、國立編譯館、歷史博物館、教育資料館、 ... 於 books.google.com.tw -

#37.國立臺灣史前文化博物館規費收費標準第七條之一修正草案總說明

文化博物館南科考古館 業務及營運管理需求、活化空間利用,增訂南. 科考古館場地設備管理規費收費標準,爰擬具「國立臺灣史前文化博. 物館規費收費標準」第七條之一修正 ... 於 gazette.nat.gov.tw -

#38.20210320 國立台灣史前文化博物館南科考古館@ 花草物語待續

後來想說現在好熱…先去國立台灣史前文化博物館南科考古館吹冷氣走走. 到了以後停好車停車場還滿大的很有地方停走進去到櫃檯用愛台灣博物館卡換票. 於 grasslung.pixnet.net -

#39.【台南旅遊】台灣史前文化博物館南科館|南科考古館試營運 ...

台南科學園區發現大量距今5000年至300年的遺址,進而興建台灣史前文化博物館-南科分館保留並推廣,成為南台灣首座考古專業博物館,除了展示出土文物更結合 ... 於 brainfart99.pixnet.net -

#40.台灣史前文化博物館「南科考古館」,走進歷史5000年

國立台灣史前文化博物館 -南科考古館,從還在試營運時就很想來了,正式開幕後果然吸引不少人潮,最近小編也終於有機會來瞧瞧這個人氣景點了,目前台南 ... 於 boylondon.tw -

#41.南科考古館| 台南融合古代文明與現代科技的博物館| 兒童廳

南科考古館 | 台南融合古代文明與現代科技的博物館| 兒童廳、海洋劇場、蔦松家族、紙箱王南科店| 國立臺灣史前文化博物館 ... 於 as660707.pixnet.net -

#42.國立臺灣史前文化博物館南科考古館 - 南人幫

【台南景點】台南5000年史前文化|考古第一隻寵物狗|紙箱王|兒童體驗館|4D版本海洋劇場~國立臺灣史前文化博物館南科考古館. 2019.10.18. 親子 無障礙景點 新市. 於 lifeintainan.com -

#43.國立台灣史前文化博物館南科考古館(CYI) 附近飯店 - Expedia

搜尋靠近國立台灣史前文化博物館南科考古館機場飯店訂房優惠,10間最佳國立台灣史前文化博物館南科考古館飯店住宿限時優惠NT$1203起! 您可以通過Expedia.com.tw 預訂 ... 於 www.expedia.com.tw -

#44.【徵才】國立臺灣史前文化博物館-南科考古館-工讀生

地址:台南市新市區南科三路10號 連絡電話:06-5050905轉分機8509 林小姐 需求職稱:VR展項展場工讀生 應徵對象:日/夜間部學生、校友 缺額: 6-10名 於 news.stust.edu.tw -

#45.No.1072 科博館《我們必須老嗎?》用運動科學迎向超高齡社會

臺灣 目前已知的原生殼斗科植物有40多種,其中子彈石櫟分布在中部與北部海拔300 ... 本報著作權屬於國立自然科學博物館所有•禁止未經授權轉貼或節錄 ... 於 tw04.legend-clean.com.tw -

#46.國立臺灣史前文化博物館南科考古館:9/28-10/8【徵才公告 ...

國立臺灣史前文化博物館南科考古館 :9/28-10/8【徵才公告(展示設計企劃員-臨時人員)】 ... 〈工作地點〉南科考古館(臺南市新市區南科三路10號) 於 www.cam.org.tw -

#47.2021北部景點【基隆.台北.桃園.新竹】一.二日遊私房行程.IG ...

全台灣最安全的公園,總統府的維安規格,讓小朋友安心玩滑石子溜滑梯.沙池盪鞦韆等,親子旅遊好去處! 中正區銀行裡的【國立臺灣博物館土銀展示館】雨天 ... 於 taiwantour.info -

#48.台南親子景點》南科考古館,銅板價室內兒童樂園、4D海洋劇場

台南親子新景點【南科考古館】開幕,票價真的超佛心,一家四口去玩300元有 ... 坌坑文化的考古成果,對於台灣地區史前文明考古是非常重要的發現,展館 ... 於 bobowin.blog -

#49.國立臺灣史前文化博物館-南科考古館 - Flickr

Explore this photo album by 秋蓉蓉on Flickr! 於 www.flickr.com -

#50.國立臺灣史前文化博物館- 好康報報!!! | 2021年最新最齊全的 ...

好康報報!!! 10月10日(六),也就是明天!!! #南科考古館及#卑南遺址公園免費參觀!!! 既然連假不能出國,就規畫一下來這✌️處走走唄! 於 tw.discount.wave-base.com -

#51.史前文化博物館南科館/台南室內玩沙親子景點

結語:南科考古館位於南科管理局隔壁,自行開車或搭乘大台南公車都很方便到達。考古館灰色建築外觀讓人感覺考古是門嚴謹的學術。館內陳列著南科五千年來的 ... 於 intuitor.pixnet.net -

#52.中華民國104年施政年鑑: 104年行政院重要施政方針及施政成果

(七)辦理「國立臺灣史前文化博物館南科分館籌建計畫」 104 年工程進度 28 % ;展示統包工程案細部設計施工圖說審查完成。二、扶植藝支產業。形塑支創品牌(一)多元資金把 ... 於 books.google.com.tw -

#53.國立臺灣史前文化博物館「2019年科技藝術家駐館計畫」徵選

※計畫內容為了讓科技藝術與史前考古文化跨領域結合,國立臺灣史前文化博物館執行科技藝術家駐館計畫,透過開放南科考古館場域與館藏資源,希望以科技 ... 於 facd.thu.edu.tw -

#54.台南旅遊《臺灣史前文化博物館南科考古館》台南景點新地標

《臺灣史前文化博物館南科考古館》於108/10/19正式開館!適合寓教於樂、親子同遊、網美景點、台南旅遊的最佳好去處~. 台南今年好熱鬧,一口氣開了四座 ... 於 13shaniu.tw -

#55.線上穿越南科五千年!臺灣史前文化博物館南科考古館推 ...

新冠肺炎疫情嚴峻,為避免人群聚集,大多數的民眾選擇待在家防疫。國立臺灣史前文化博物館南科考古館(以下稱南科考古館)也配合疫情暫停對外服務。 於 artemperor.tw -

#56.南科考古二十五載,臧振華談島嶼臺灣的歷史縮影

臧振華帶領團隊建置數位資料庫,也促成國立臺灣史前文化博物館南科分館的建設,並先後出版《南科的古文明》等科普書籍和圖錄。其實站在搶救遺址的現場,他 ... 於 humanityisland.nccu.edu.tw -

#57.國立臺灣史前文化博物館南科考古館 - YouTube

南科考古館 「我們活過:考古人骨遺骸暨墓葬展」開展影片. 192 views1 month ago. 5:17 Now playing. 南科考古館繪本動畫-少年加弄與狗. 110 views7 months ago. 於 www.youtube.com -

#58.台南新化景點.國立臺灣史前文化博物館南科考古館 - 靡靡遊山玩 ...

在台南新化的國立臺灣史前文化博物館南科考古館最近要正式開幕了,試營運期間不用門票,在附近小旅居的我們當然不會錯過免費參觀的機會,早就進去一探 ... 於 esther6lu.pixnet.net -

#59.國立臺灣史前文化博物館南科考古館 110 年度志工招募簡章

國立臺灣史前文化博物館南科考古館 ─110 年度志工招募簡章. 一、招募對象與資格. (一) 年齡:18 歲以上。 (二) 語言能力:口語表達順暢,具外語能力者尤佳。 於 culture.tainan.gov.tw -

#60.國立科學工藝博物館

因應中央疫情指揮中心11月11日宣布,防疫等級維持二級警戒,科工館11月16日至11月29日(週一休館)開放情形如下:. 一、開放時間:開放時間為週二至週日上午9時至下午5時。 於 www.nstm.gov.tw -

#61.國立故宮博物院

國立 故宮博物院-國立故宮博物院. ... 線上博物館. 提供多元豐富的線上資源,讓您在家也能逛故宮. 720°VR 走進故宮 · 典藏精選賞析. 於 www.npm.gov.tw -

#62.國立臺灣史前文化博物館> 觀光景點

※為配合建築空間再造及展示更新工程,國立臺灣史前文化博物館-康樂本館暫停對外營運服務(卑南遺址公園及南科考古館照常營運),敬請期待110年重新開館。 交通資訊. (交通 ... 於 www.taiwan.net.tw -

#63.台東歷史景點|臺灣史前文化博物館:卑南遺址公園門票 - 莉莉嗯

卑南文化遺址公園是我期待滿久的歷史遺址群,因為台灣有很多考古遺址景點但是我一個都沒去參觀 ... 國立臺灣史前文化博物館(台東卑南、台南南科). 於 lillian.tw -

#64.國立台灣史前文化博物館(南科考古館) - 台南- abic愛貝客親子遊

台南- 國立台灣史前文化博物館-南科考古館位在台南科學園區,佔地近2.5公頃,2019年初開始試營運,並於10/19正式開幕。 館內展示距今約5000年前的史前 ... 於 www.abic.com.tw -

#65.公告國立臺灣史前文化博物館南科考古館提供「週三我的教室在 ...

說明: 一、依據國立臺灣史前文化博物館109年6月18日臺史前館南字第1093001223號函辦理。 二、為推廣博物館社會教育功能及成為校外教育終身學習之場域,並鼓勵在校教師 ... 於 www.dtes.ptc.edu.tw -

#66.國立臺灣史前文化博物館南科考古館 - 臺南研究資料庫

國立臺灣史前文化博物館南科考古 分館,於108年10月19日正式開館營運,展示南科地區自新石器時代以來從地底挖掘出土的古文,時間橫跨5000年。 南部科學園區自1995年起進行 ... 於 trd.culture.tw -

#67.南科考古館招募志工退休教師、工程師都來了 - 自由時報

國立台灣史前文化博物館南科考古館 預計今年開館,館方近期開始招募志工,透過結合社會人力資源,不僅讓民眾可增進對史前文化的了解,也同時提升博物館 ... 於 news.ltn.com.tw -

#68.國立臺灣史前文化博物館南科考古館兒童廳

「遊戲活動區」:提供大小朋友團康遊戲及教具盒互動之空間,此外,更提供戶外遊戲區「沙坑」打造親子互動操作的考古挖掘遊戲體驗! 考古人員基於出土文物來推測史前人生活, ... 於 hhmuseum.tw -

#69.國立台灣史前文化博物館-南科考古館 - PopDaily

國立台灣史前文化博物館 -南科考古館. 1 / 6. 華滑 2019.11.28 ・國立台灣史前文化博物館南科分館. 追蹤. 門票沒有很貴很有意義的地方. 於 www.popdaily.com.tw -

#70.開放時間與票價 - 國立臺灣史前文化博物館

國立臺灣史前文化博物館 於2002年8月17日開館,建館宗旨乃是希望藉由博物館的研究、典藏、 ... 南科考古館開放2場次【9:00-12:30、13:30-17:00】入館參觀,不需預約。 於 www.nmp.gov.tw -

#71.一秒變身偵探柯南!國立臺灣史前文化博物館南科分館 - 熱血玩 ...

台灣史前文化博物館南科考古館 在台南,座落於台南南科三路,佔地2.44公頃,主要用於保存及展示南科遺址出土的文物,是南台灣唯一史前文物、博物館密室, ... 於 decing.tw -

#72.國立臺灣史前文化博物館-南科考古館(台南新市)

國立台灣史前文化博物館 -南科考古館的外觀非常富有現代感,以許多直線條組成,但近看會發現牆面是有如玄武岩般一層一層的石材所堆疊而成. 於 triptainan.tw -

#73.【台南休閒旅遊】國立臺灣史前文化博物館-南科考古館 - 咕溜魚

【台南休閒旅遊】國立臺灣史前文化博物館-南科考古館,孩童探索學習的親子場所空間推薦 · 【景點介紹】 · 景點名: · 地址:台南市新市區南科三路10號 · 電話 ... 於 guliufish.com -

#74.台南人終於等到了!「國立台灣史前文化博物館南科考古館」10 ...

台南10月好熱鬧!繼台南山上花園水道博物館於10/10開幕,籌備許久的國立台灣史前文化博物館南科考古館也將於10/19正式登場!除了極具質感的建築外觀、 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#75.【台南景點】台灣史前文化博物館「南科考古館」 - Yahoo奇摩

國立台灣史前文化博物館 -南科考古館,從還在試營運時就很想來了,正式開幕後果然吸引不少人潮,最近小編也終於有機會來瞧瞧這個人氣景點了, ... 於 tw.travel.yahoo.com -

#76.國立臺灣史前文化博物館南科考古館- 搜尋|國立教育廣播電臺

教育電台聲動全世界!期盼引領教育趨勢,成為最具影響力的國家教育專業電臺! 於 www.ner.gov.tw -

#77.【台南親子景點】國立臺灣史前文化博物館-南科考古館

台南景點「國立臺灣史前文化博物館-南科考古館」位在台南南科內,門票收費改為80元【線上訂票】,每週一休館,讓那些平常要上班上課的我們情何以堪? 於 s045488.pixnet.net -

#78.南科考古館2週年慶免費進館2日

國立台灣史前文化博物館南科考古館 慶祝開館2週年,10月16日、17日開放民眾免費進館,並規劃館內互動遊戲闖關及館外美食市... 於 udn.com -

#79.国立台湾史前文化博物馆-南科考古馆 - Lite-Puter

国立台湾史前文化博物馆 是国内第一座以史前和原住民文化为主题的博物馆,也是第一座包含博物馆、考古遗址和自然生态公园的博物馆,分布于3处,台东-康乐本馆、台东-卑 ... 於 www.liteputer.com.tw -

#80.國立臺灣史前文化博物館南科考古館開幕 - 教育家部落格

編輯部圖片提供:國立臺灣史前文化博物館南科館. 日期: 2019-11-13. 由姚仁喜擔綱設計的建築以考古為題,灰黑色的方塊建築體被中央一道玻璃帷幕階梯一分為二,如同考古 ... 於 teachersblog.edu.tw -

#81.國立臺灣史前文化博物館南科考古館提供110-111年度「學校來 ...

主旨:國立臺灣史前文化博物館南科考古館提供110-111年度「學校來文申請門票優惠處理方案」,歡迎各校來館參訪。 說明: 一、依據國立臺灣史前 ... 於 www.cyc.edu.tw -

#82.台南新市區南部科學工業園區 『國立台灣史前文化博物館 南科 ...

續上篇!當我們在台南市善化區南科湖濱雅舍『幾米主題公園』許下願望後,並帶著這顆希望的種子,來到新市區『南部科學工業園區』,國立台灣史前文化博物館『南科考古 ... 於 tungbin.pixnet.net -

#83.環境保護-公共場所飲水機資訊

項次 場所名稱 場所地址 設置地點 1 交通部臺灣鐵路管理局‑臺北火車站 臺北市中正區北平西路3號 建物內 2 臺北轉運站 臺北市中山區市民大道1段209號14樓 建物內 3 國立臺灣博物館 臺北市中正區襄陽路2號 建物內 於 cloud.taipei -

#84.全國學校來文至國立臺灣史前文化博物館-南科考古館申請門票 ...

一、說明:全國各學校行公文至國立臺灣史前文化博物館-南科考古館申請門票優惠,本館將視. 學校來訪日期及學校性質而給予不同的優惠內容。 二、優惠內容:. 於 www-ws.gov.taipei -

#85.國立臺灣史前文化博物館南科考古館》 史前 ... - 旅人狂潮- 痞客邦

史前文化博物館南科考古館 時光隧道好好拍,比直時空隧道穿梭其中,像是時尚大道正著拍倒著拍都很可以喔。南科考古館在10月19日正式營運,裡面有常設展 ... 於 car0126.pixnet.net -

#86.台南|國立臺灣史前文化博物館|南科考古館門票 - Klook

台南|國立臺灣史前文化博物館|南科考古館門票 · 南科考古館為全世界唯一設立於科學園區的考古館 · 擁有全臺首座考古祕室,以開放性庫房展示,讓你透過玻璃窗一覽研究人員 ... 於 www.klook.com -

#87.台灣史前文化博物館南科分館! 適合親子旅遊的台南景點

就是去年開幕的台灣史前文化博物館-南科分館,簡稱南科考古館!! 這裡很適合帶小朋友來走走逛逛耶! 其中還有很適合小朋友的兒童遊戲展廳,是遛小孩的好 ... 於 4co.tw -

#88.南科考古館 - 騎士派機車出租

國立臺灣史前文化博物館南科考古館 (簡稱南科考古館)是位於南部科學工業園區管理局旁的史前博物館,佔地約2.44公頃,目的是保存、展示南科考古遺址出土的文物。 於 www.knight-king.com.tw -

#89.史前文化博物館南科考古館| 建築師雜誌

姚仁喜| 大元建築工場. Museum of Archaeology, Tainan Branch of NMP KRIS YAO | ARTECH 座落地點台灣台南面積基地面積/約24,200㎡ 於 www.twarchitect.org.tw -

#90.「南科考古館 我們活過:考古人骨遺骸暨墓葬展展場製作 ...

國立臺灣史前文化博物館 經「無法決標公告」方式公告標案「「南科考古館─我們活過:考古人骨遺骸暨墓葬展展場製作」採購案」,目前狀態為,採, 截標日期為. 於 www.opptoday.com -

#91.國立臺灣史前文化博物館南科考古館 - 台南旅遊網

門票資訊 全票80元:一般民眾。 團體票60元:團體參觀人數達20人(含)以上。 優待票50元:6歲以上未滿12 ... 於 www.twtainan.net -

#92.國立臺灣史前文化博物館南科考古的文章和評論 - 痞客邦

來看痞客邦超過1 則關於國立臺灣史前文化博物館南科考古的文章討論內容: 規小孫的國立臺灣史前文化博物館南科考古館:未演先轟動?像是小精靈般的杏鮑菇人偶居然躲. 於 www.pixnet.net -

#93.台南新景點:史前博物館南科分館,南科考古館,氣勢超磅礡

國立臺灣史前文化博物館南科 分館(簡稱史前博物館南科分館/南科考古館)是位於南部科學工業園區管理局旁的一座博物館,也是國立臺灣史前文化博物館的台南分館。 於 vickylife.com -

#94.了解臺灣史前文化南科考古館試營運 - 新唐人亞太電視台

歡迎回來。國立臺灣史前文化博物館南科考古館,歷經十多年籌備建設,(26日)週三終於啟動試營運,將成為國人瞭解臺 ... 於 www.ntdtv.com.tw -

#95.國立臺灣史前文化博物館南科考古館最新活動- 小藝行事曆

台南行事曆 國立臺灣史前文化博物館南科考古館 最新活動. 2021年11月10日– 11月16日. 注意:出發前請去展覽官網再次確認!本站內容由程式自動抓取計算,沒有算到例行 ... 於 art.turn.tw -

#96.平埔族群文化之美南科考古館即日起開展 - EZ優遊網

國立臺灣史前文化博物館南科考古館 29日推出「牽手平埔:臺灣南部西拉雅族、馬卡道族、大武壠族文化特展」。因COVID-19新冠肺炎疫情影響,開幕活動儀式 ... 於 www.uuez.com.tw -

#97.文化行政 - 第 366 頁 - Google 圖書結果

(一)原屬教育部管理之大部分博物館,改隸其他文化專責機構行政院組織法研修小組對於 ... 國立歷史博物館、國立臺灣藝術教育館,以及興建中的國立臺灣史前文化博物館等 ... 於 books.google.com.tw -

#98.轉知:國立台灣史前文化博物館南科考古館「週三我的教室在 ...

轉知:國立台灣史前文化博物館南科考古館「週三我的教室在博物館」及「學校來文申請門票優惠處理方案」優惠措施. 複製成功. 於 www.mlc.edu.tw