多張照片拼成一張的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦簡永彬,高志尊,林壽鎰,徐佑驊,吳奇浩,王惠君,彭威翔,蘇碩斌,林月先,高傳棋,凌宗魁,鍾淑敏,徐明瀚,陳家豪寫的 圖說台灣史套書:用影像和文字記錄台灣的過去與現在(共五冊,隨書附贈「日治時期寫真館明信片」一組七張) 和瑪莉安.杜莎的 藝術家帶你玩上癮的畫畫課:超現實、普普、抽象、蒙太奇,玩一遍,原來這就是現代藝術都 可以從中找到所需的評價。

另外網站Fujifilm 推出一款內建錄影功能的全新Instax Square SQ20 ...也說明:... ,很多人可能還停留在只有傻瓜相機功能的記憶,沒有太多可調功能, ... 成一張照片:. Pic 02. 而15 秒短片錄製則是在全新的運動模式 ...

這兩本書分別來自左岸文化 和原點所出版 。

國立高雄師範大學 跨領域藝術研究所 蔡佩桂所指導 蔡舒帆的 俗豔的幻象與殘艷-編導式攝影系列,現成物裝置,到 VJ 影像創作及共創派對 (2020),提出多張照片拼成一張關鍵因素是什麼,來自於俗艷、艷俗、編導式攝影、影像騎師、影像裝置、時間客體、機遇。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 美術學系 張譽騰所指導 陳嘉翎的 國家文化政策與國立歷史博物館的演化 (2018),提出因為有 國家文化政策、國立博物館、國立歷史博物館、文化治理、演化的重點而找出了 多張照片拼成一張的解答。

最後網站免費照片拼貼APP推薦!將多張照片製作成一張圖則補充:將多張照片製作成一張圖-美圖秀秀照片拼貼(Android、iOS). Ad.

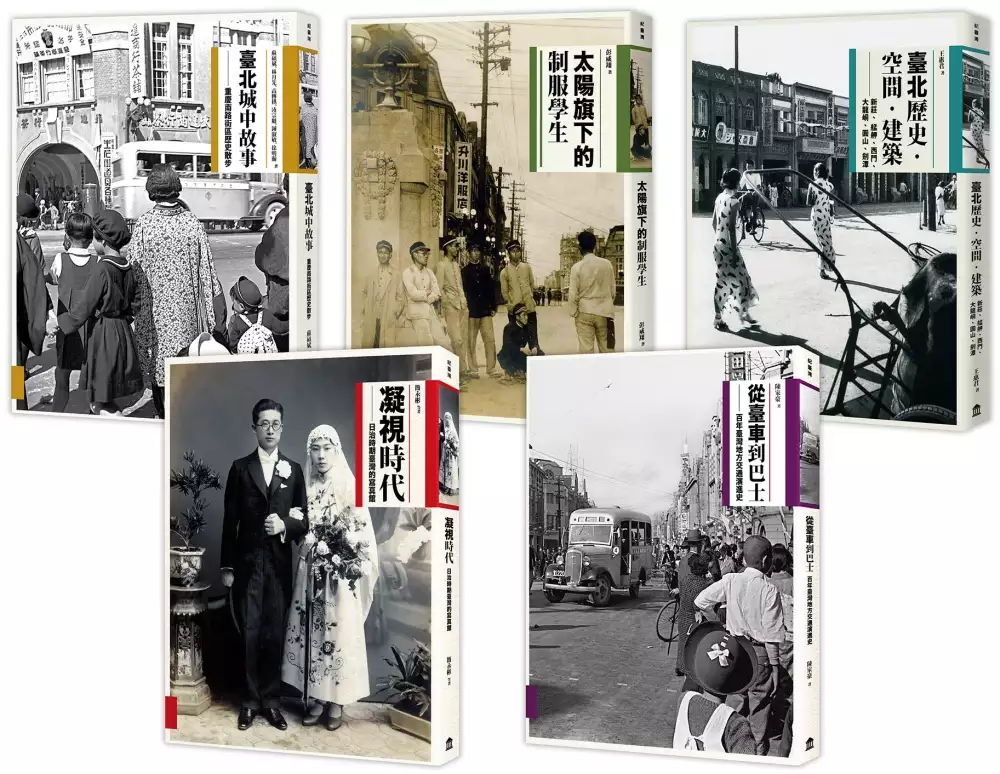

圖說台灣史套書:用影像和文字記錄台灣的過去與現在(共五冊,隨書附贈「日治時期寫真館明信片」一組七張)

為了解決多張照片拼成一張 的問題,作者簡永彬,高志尊,林壽鎰,徐佑驊,吳奇浩,王惠君,彭威翔,蘇碩斌,林月先,高傳棋,凌宗魁,鍾淑敏,徐明瀚,陳家豪 這樣論述:

圖說台灣史, 用影像和文字記錄台灣的過去與現在 ※隨書附贈「日治時期寫真館明信片」一組七張※ 套書共五冊。 ★《凝視時代:日治時期臺灣的寫真館》 乘著寫真館的時光機遨遊臺灣, 從寫真了解臺灣,重建昔日生活場景與共同記憶。 ◆在日治時期的臺灣,由於攝影技術和文化的普及,寫真館(照像館)如雨後春筍般大量湧現,攝影不僅開啟民風在民間蔚為風潮,官方也委託民間發行寫真帖與繪葉書,記錄臺灣並彰顯臺灣總督府的豐功偉業。 ◆臺灣攝影第一個繁花盛開的時期,逾300張珍貴的照片讓我們看見日治時期大眾生活的樣貌。 西方攝影術發明至今已180年。很多人可能不知道,在日治時

期臺灣有一群攝影師,這些人可不是拿著大砲拍小模的外拍部隊,他們是受過專業攝影訓練,埋頭研究技法的家裡蹲。「三原色碳膜轉染印畫法」、「漆金祕法」是他們與日人寫真館分庭抗禮的不傳之祕。這些攝影專家平時喜歡在寫真館內玩自拍,也喜歡拍攝扮裝的女人。他們是臺灣攝影技術的源頭,將生命的熱情與精力注入鏡頭中,刻印出當時人們的生活景致。 這是臺灣攝影第一個繁花盛開的時期,豐富而珍貴的照片讓我們看見日治時期大眾生活的樣貌,再度凝視那個人才輩出、創意無窮的年代。《凝視時代:日治時期臺灣的寫真館》改編自2010年《凝望的時代》展覽專書,重新編輯並增補數篇從臺灣史角度書寫之專文,以及作者新近的採集和研究,如業餘

攝影家李火增、謝金俊等,以臻至完整。 本書從臺灣攝影的源流和先行者開始追溯,繼而敘述日治時期攝影術和寫真館的蓬勃發展、寫真館的特色與庶民記憶,並詳述臺灣總督府如何藉由發行寫真帖與繪葉書,記錄臺灣並彰顯臺灣總督府的豐功偉業。本書也從技法、材質、觀念等面向探討寫真師的創作,將寫真師與攝影名家並列,更從風格的角度賦予寫真館攝影的獨特定位。這本少見綜觀臺灣寫真歷史圖文並茂的著作,堪稱臺灣攝影史詩鉅著。 ★《臺北歷史.空間.建築:新莊、艋舺、西門、大龍峒、圓山、劍潭》 四百年前大臺北地區人煙稀少,觸目所及多為荒煙蔓草的景象。臺北如何發展到今日繁榮的盛況?本書透過歷史文獻、照片、建築圖、

地圖和實地訪查,構築起臺北的發展脈絡。 十八世紀的臺北不似今日,當年天龍國沒有龍,只有羅漢腳。漢人隨著航運移居至此,開闢土地,興建寺廟、形成街市。從清代的開拓、日本的建設到戰後的發展,留下許多精彩故事與經典建築。 本書作者透過歷史文獻、檔案資料、舊照片、建築圖和地圖或石碑等遺物,加上實際走訪調查,從實際留存下來或留存於影像中的建築和街景,及曾經生活在其中的人的故事,以清代、日治時期到戰後的時間軸,串起臺北都市空間變遷的過程。從新莊、萬華和相鄰的西門町地區,到北邊的大龍峒、圓山和劍潭,作者將臺北分成四個地區,從重要建築的興建、時代的背景和市街的發展,來看各地區空間發展的故事。

新莊最初因稻米生產和外銷而興起為市街,在日治時期市區規劃後街屋新建立面牌樓,從留存的構造和裝飾可以想像曾經有過的繁華。萬華的名稱來自舊名艋舺,這裡曾經是原住民駕著小舟往來淡水河邊的港口。由於大陸移民及兩岸貿易往來,萬華繼新莊之後發展成熱鬧的市街。清代興建寺廟和市街,經過日治時期的規劃,紅磚街屋櫛比鱗次,擁有全臺灣學生人數最多的小學。其中「剝皮寮歷史街區」仍保存清代街道的樣貌。 西門町原來是窪地,日治時期開始興建街屋,日本商人在此經營各種商店,提供來臺日人生活所需,開啟了西門町的商業發展。窪地填高後形成新市區,西門町日益熱鬧,轉型為時尚區。大龍峒、圓山和基隆河對岸的劍潭地區山明水秀,從清代

以來就是關係密切、共同發展的地區。清代時同安人在此定居,興建四十四坎街屋和保安宮,日治之初日本人設立圓山公園及對面的臺灣神社,後來民間也興建孔廟,在今天成為花博公園和圓山大飯店等重要地標。 從建築的興建過程及其建築特色,可以知道這四個地區因開發時間和所在地理環境而有不同的地區特性。本書構築臺北歷史、建築與空間的發展脈絡,細說臺北從清代的開拓、日本人的西化與和風建設、戰後的發展、家族崛起的故事、產業轉換與公共政策的發展過程,帶領讀者跨越時間與空間的阻隔,見證這段地虎變天龍的歷程。 ★《太陽旗下的制服學生》 制服從何時開始?有什麼意涵? 制服如何成為時代變遷的重要符號?

本書揭開「制服帝國」的身世之謎。 制服是許多人成長的共同記憶,也是最令人難忘的身分印記。臺灣人從什麼時候開始穿著制服?卡其制服從何時開始流行,讓臺灣在戰後戒嚴時期成為卡其制服帝國?回溯日治時期,臺灣人在日本的統治下,逐步換穿各式標準服裝。 在日治初期二十年間,臺灣各級學校的制服百花齊放,日籍學生著和服,臺籍學生穿長衫,原住民穿「番服」,呈現多元雜糅的面貌。一九二○年代以後殖民政府強化控制力,洋式制服與當時流行的洋服同步,逐漸成為官方認可和推廣的學生制服。一九三七年中日戰爭爆發後,制服也因應戰爭的需求與氛圍,而有「國防色」(卡其色)和「迷彩裝」式的學生制服。 透過本書的描繪,制

服具體而微地成為我們可以辨識時代變遷的重要符號。作者也觀察到,日治時期學生制服的變化,與日本的殖民政策、教育制度、民間社會的服裝有著密不可分的關係。而制服的配件、學校對制服的服儀檢查、當時制服的價格、購買力,以及各個角色對於制服的觀感,也是本書關心的面向。想看看母校在日治時期的制服是什麼樣子?一百年前臺灣學校的制服款式,都將在本書中呈現。 ★《臺北城中故事:重慶南路街區歷史散步》 這裡是清代的「府前街」、日治時期總督府前的「本町通」; 1949年中華民國政府遷臺後,總督府成為總統府。 重慶南路見證了近代臺灣的權力交替與政經流轉,也帶動了附近區域的發展; 重慶南路是政經樞

紐之路,也是充滿故事的道路。 臺北城中故事發生的舞台大抵在清代臺北城的範圍,涵括今天的館前路、重慶南路、衡陽路、中華路、博愛路,日治時期的表町、本町、榮町、大和町、京町一帶街區。這些街區在日治時期市區改正後,逐漸展現出現代化城市的面貌。這一帶商業活動蓬勃鼎盛,茶葉、圖書、銀行、藥品、攝影器材、百貨等百業聚集一應俱全,好不熱鬧。在城中故事裡,文史專家高傳棋、凌宗魁、鍾淑敏、蘇碩斌、林月先、徐明瀚引領讀者進入城中各個階段由生至衰、由沉潛再次轉型的軌跡。 城中重要的道路──重慶南路,是交通輻輳之地,緊鄰總統府、西門町、臺北火車站,與西門町、中華商場,形成一大商圈。這條路在清朝的舊名為「府

前街」、「文武街」,在日治時期稱為「本町通り」,到了1947年重新命名為「重慶南路」。雖然只有短短三公里,卻曾經是政經文化的樞紐,連結起城中的繁榮,在1970-80年代達到顛峰。 在日治時期,因應都市計畫需求而形塑了現代風景,經過兩次市區改築,建築街景大致已形塑。1910年代市區改築時興建了臺北消防組、攝津館、臺灣書籍株式會社,在1920年代後期則設立了辰馬商會、日本生命保險株式會社臺北支店、三十四銀行臺北支店、新高旅館、西尾商店、辻利茶鋪、新高堂書店、臺灣銀行、總督府、臺北高等法院、民政長官官舍、臺北州立第一高等女學校等。在近二十年的拓展過程中,重慶南路的建築街景與地標於焉成形。

在1980年代以前,重慶南路書店林立,聲勢壯大,文字與思想在此匯聚交流,成為全世界華文圖書出版最重要的一條街。而書店街的歷史啟動器,就是來自日治時期的「新高堂」,1898年起創辦人村崎長昶從小型文具商發展為書店龍頭,於是新高堂書店、西尾商店、新起町一帶的東陽堂和鹿子島等,及榮町的文明堂、杉田等書店在一百年前形成書店街,並進行空間大改造。除了本町通和榮町通的日文書店外,大稻埕太平町也曾經發展出另一條書店街,如蔣渭水的文化書局、連雅堂的雅堂書局、謝雪紅的國際書局,儘管曇花一現,卻都是日治時期新文化傳播的重要據點。 戰後,隨國民政府撤退來臺的老字號商務印書館、中華書局、世界書局、正中書局,以

及經銷教科書的臺灣書店、戰後第一間本土創辦的東方出版社、迄今仍具規模的三民書局、被譽為那個年代最好的文星書店……,都匯聚在重慶南路這塊沃土上。書街上各種知識與各式風景相互混雜。這些書店各有專擅,成為各個世代重要思想養分的汲取地。在白色恐怖時期,重慶南路書報攤是禁書的流通點,滋養並啟迪了黨外政治與思想。從臺灣書店、東方出版社,到中華書局、商務印書館、三民書局等編修辭典起家的書店,再轉到武昌街明星咖啡館的文化社群,街道騎樓上周夢蝶書攤子、禁書書攤和文星書店,蔚為一片生態盎然的書森林,作家季季因此寫下:「文星和明星,印刻了我來臺北後最早的寫作記憶。成為我日後不斷想要重返的生命場域。」還有西西:「經過

周夢蝶的書攤子的時候,我們停下來看看有沒有甚麼書店裡不可能再找到的詩集。譬如:一些很舊的詩集,流速緩慢、流域不廣的詩集,靜默的詩集,等等。」曾幾何時,這片茂盛的書森林逐年凋落成零星的枝葉,令人不勝唏噓。 位於重慶南路與衡陽路口的星巴克,在日治時期曾經是「茶苦來山人」三好德三郎的辻利茶舖。三好德三郎在此販售老家的宇治綠茶和臺灣的烏龍茶,透過參與一場場茶葉共進會、博覽會,投入大量的行銷廣告,讓臺灣烏龍揚名國際。這位居臺四十年、埋骨台灣的日本名流也積極參與公益與政治活動,穿梭於官民之間調和鼎鼐,讓人們看到這位有「民間總督」之稱的三好德三郎精彩鮮活的人生。 走到中華路,戰後隨國民黨政府撤退

來臺的軍民在1950-60年代於中華路鐵道旁搭起棚屋聚落,進行商業活動。棚屋拆除後,1960-80年代在新建的八棟「忠孝仁愛信義和平」中華商場聚集成繁華的景象,各式商品、各路人馬在此川流不息,形成中華路和中華路兩側地景與庶民生活變遷史。在中華商場裡的家鄉味餐館、學生制服訂製店、電子零件行、唱片行等商店,帶領人們神遊那段經濟起飛的年代,令人玩味。 本書時序涵蓋清領、日治至今,每頁故事既個別又半透明地相互疊合,其中的街廓紋理、城市歷史、建築、人物、產業都交互滲透在每個時代的切片裡。雖然現在重慶南路上旅館、藥妝店、餐廳取代了昔日的人文景觀,但過往仍一直留存在人們的記憶中,成為一幕幕生動的場

景。昔日勝景不再,逝去的城區地景與記憶也無法逆轉,所幸我們仍可透過書籍的出版,重新捕捉重慶南路街區的歷史細節,比過去更了解過去。 ★《從臺車到巴士:百年臺灣地方交通演進史》 人力轎子、兩輪牛車、四輪汽車、多組路輪火車、輕軌電車、高速鐵路…… 一百年來臺灣地方交通的演變就是一場革命! 可否想像,在一百多年前的清末,牛車與轎子曾經是臺灣這塊島嶼最主要的人貨運輸工具?一百年多來,臺灣的地方交通一日千里,從有限的人力、四腳獸力、蒸氣力到無汙染的電力,陸上交通的演變就是一場革命。人力轎子、兩輪牛車、四輪汽車、多組路輪火車、輕軌電車、高速鐵路……,不論是劉銘傳從中國引進蒸汽火車、日治

時期縱橫臺灣南北的縱貫鐵路,或是今日風馳電掣的高速鐵路,都在在改變了臺灣的地景,也牽動了臺灣人的交通習慣,而交通形式的改變更深深影響了臺灣社會的發展。 從人類交通文明史來看,可分為傳統型個人交通工具、半近代大眾交通工具、現代型大眾交通工具,有的幾乎在同一時間登場。 轎子是清代臺灣最主要的客運業,而牛車是最具代表性的貨運業。臺灣的轎子是漢人入臺時引進的,為了配合臺灣的地形地物而顯現出「輕巧簡易」的一面。牛車在臺灣又稱「板輪車」,據說在中國沒有臺灣牛車這種交通工具,盛傳是在荷蘭時代從東南亞引進臺灣。臺灣牛車的形制是兩輪,由三片木板拼成,相當於一個成人的高度。由於清代臺灣路況不佳

,遇雨即泥濘不堪,如果不到這個高度,車輛勢必會被卡住。另外,臺灣西部平原河川、溪流眾多,當水位較低時,牛車可運用此一高度的優勢,直接渡河。 清末以後,臺灣引進了人力車、臺車等「半近代大眾交通工具」。人力車的發源地是日本,這項交通工具出現在明治維新時期,同樣與日本的近代化有關,但卻是典型的「和製新事物」,用來滿足日益增加的市鎮或都市人口移動的需求。就在1888年,劉銘傳從中國引進人力車到臺灣。 由世界各主要先進國家的經驗來看,都市化的出現和都市人口的暴增,成為大眾交通工具出現需求的重要背景。第一代大眾交通工具大多為馬車、馬車鐵道等非機械動力者,第二代大眾交通工具則普遍以第一代為基礎改

良而來,改良的重點是導入機械動力。以歐美而言,主要是從馬車鐵道轉型為蒸汽鐵道、電氣化鐵道與市區電車;以日本而言,則是馬車鐵道與人車鐵道,轉型為蒸汽鐵道、電氣化鐵道與市區電車。 十九世紀時,歐美各大城市盛行馬車鐵道,但臺灣未曾出現馬車鐵道,卻大量鋪設了馬車鐵道的孿生物――人力輕便鐵道。所謂人力輕便鐵道,是由人推行固定在軌道上運行的車輛,就像礦場的礦車。十九世紀末,日本的大眾運輸廣泛運用人力輕便鐵道,之後再引入殖民地──韓國與臺灣,其中以臺灣使用密度最高、存在時間最久,從而誕生了交通運輸業的百年企業。 「現代型大眾交通工具」是指進入機械動力領域後的交通工具,如鐵道、巴士、電車等。臺灣鐵

道濫觴於清代劉銘傳的鐵道建設,但這段鐵道無法達成貫通全島的初衷,僅完成基隆到新竹的「區間」,因此成為臺灣最初的「現代型地方交通工具」。到了日治時期,日本殖民者在劉銘傳建設的基礎上繼續完成縱貫鐵道及其支線淡水線,再將臺北市區切割成三大部分。而臺灣總督府鐵道部努力地想完成市區鐵道高架化的工程,但因無法籌得足夠的經費,最終先完成了樺山貨車站,另外也興建了製糖鐵道,並鼓勵臺北鐵道株式會社、彰南鐵道株式會社和臺中輕鐵株式會社等民間鐵道公司的成立。 地方交通,特別是都市交通,需要班次密集、機動力高的交通工具,於是人類開發出將機械動力裝設於車廂內部的軌道型交通工具,而市區電車可說是專門為了都市交通所產

生的產物。在臺北捷運出現以前,臺灣幾乎未出現過都市軌道交通系統。不過,早在二十世紀初期,臺灣社會已經開始思考建構軌道系統,以滿足快速成長的都市交通需求,後來演變為一波又一波市區電車鋪設的風潮;此一風潮並未因臺北捷運的興建而結束,反而在近期的「前瞻基礎建設計畫」以及各主要都市的「輕軌」建設獲得延續,橫跨百年。 臺灣汽車運輸的基礎擘劃於日治時期。不過,戰前日本帝國的陸運政策是以鐵道為主,汽車運輸附屬於鐵道部門之下,這樣的情況在中華民國政府接收臺灣之後,徹底獲得翻轉。戰後臺灣在地方道路系統,相較於二戰以前,最重要的突破是「快速公路」的興建。經過大約一百年的時間,臺灣交通建設飛速發展,各級公路交

織出完備道路系統、環島鐵道網、時速超過三百公里的高鐵、六大都會區大眾軌道系統或鐵道地下化、前瞻基礎軌道建設、市區環狀鐵道等議題,都受到熱烈的討論。 臺灣下一個百年的交通將會是什麼樣貌?本書細說一百年來臺灣地方交通的演變歷史,交通工具的日新月異和萬千風貌,在本書中再現風華、展露無遺。 名人推薦 《凝視時代》 林祟熙(國立臺灣歷史博物館館長) 林志明(國立臺灣美術館館長) 許雪姬(中央研究院臺灣史研究所所長) 焦糖/陳嘉行(知性藝人) 蔡錦堂(國立臺灣師範大學臺灣史研究所退休教授) 鄭麗玲(國立臺北科技大學文化事業發展系教授) 蔣伯欣(國立臺南藝術大學臺灣

藝術檔案中心主任) 《臺北歷史.空間.建築》 李乾朗(國立臺灣藝術大學古蹟藝術修護學系客座教授) 邱博舜(國立臺北藝術大學建築與文化資產研究所副教授) 洪致文(國立臺灣師範大學地理學系教授) 郭英釗(九典建築師事務所主持建築師) 黃俊銘(中原大學建築學系副教授) 劉淑音(國立臺灣藝術大學古蹟藝術修護學系退休教授) 戴寶村(國立政治大學臺灣史研究所退休教授) 《太陽旗下的制服學生》 呂紹理(國立臺灣大學歷史系教授) 許雪姬(中央研究院臺灣史研究所所長) 許佩賢(國立臺灣師範大學臺灣史研究所教授) 蔡錦堂(國立臺灣師範大學臺灣史研究所退休教授

) 劉揚銘(制服文化研究者、作家) 《臺北城中故事》 王惠君(國立臺灣科技大學建築所教授) 文自秀(有度出版社社長、藏書家) 石芳瑜(作家) 邱翊(台北城市散步執行長) 陳建守(「說書 Speaking of Books」創辦人) 《從臺車到巴士》 李為楨(國立政治大學臺灣史研究所副教授兼所長) 洪致文(國立臺灣師範大學地理學系教授、國家鐵道博物館籌備處主任) 黃紹恆(國立交通大學客家文化學院教授兼院長) 蔡龍保(國立臺北大學歷史學系教授兼教務長) 薛化元(國立政治大學臺灣史研究所教授兼文學院院長、財團法人二二八事件基金會董事長)

(依姓氏筆畫排列) 各界推薦 《凝視時代》 「由寫真了解臺灣──以文字描述加上想像,遠不如具體的圖像呈現容易明白,因此照片一直是了解過去最重要的利器。十九世紀末歐洲攝影師、殖民者、本土寫真師照片已成為臺灣學者研究早期臺灣攝影史的對象,其中最出色的是中生代的簡永彬先生。我讀過他所編的《凝望的時代》,印象深刻。本次出版的書不僅照片驚艷,還有層次地敍述日治臺灣攝影史的源流、寫真師及其祕技,也特別處理到寫真師、殖民者以凝視的眼光所拍成的照片,最後附有攝影年表,是一本實用、研究兼具的好書。簡先生用照片寫歷史,而我過往只用照片來映證日記的敍述真實,相差不可以道里計。敬佩之餘謹為之序。」──許雪

姬,中央研究院臺灣史研究所所長 「2010年出版的展覽專書《凝望的時代》是當時少見綜觀全局的臺灣寫真歷史,尤其聚焦日治時期營業寫真館及業餘寫真家的歷史與作品。此後日治時期臺灣寫真家的作品越來越受注目,簡永彬先生更持續深耕,全方位地進行寫真家作品的收集、整理、保存,多次策劃展覽,讓許多攝影前輩的作品廣為人知。2019年本書終於重新編輯和增補出版,其中添增近年簡永彬先生田野收集的資料,可說是2019年臺灣攝影史詩級鉅著,讓大家再度凝視那個臺灣寫真人才輩出,創意無窮的年代。」──鄭麗玲,國立臺北科技大學文化事業發展系教授 「《凝視時代:日治時期臺灣的寫真館》是近年臺灣攝影史所見極重要的突

破。此書原是作者簡永彬老師蒐集累積的大量攝影檔案所做的策展,現在加入數篇專文並改寫為專書,堪稱一部豐富的臺灣攝影小史。他將過去較少被重視的寫真館師傅,與攝影史上的名家並列,納入了攝影的美學殿堂,更從風格的角度,賦予早期寫真館攝影一藝術史的獨特定位。從中不僅可看到每個寫真館的紀實特色與庶民記憶,更從技法、材質、觀念等面向,開拓了寫真館攝影師作為創作者的可能性。《凝視時代》不僅融合了史料彙編、議題考掘,也帶我們見證了攝影檔案的力量。」──蔣伯欣,國立臺南藝術大學臺灣藝術檔案中心主任 《臺北歷史.空間.建築》 「城市是充滿故事的立體書,走在古街上,就是翻閱每一頁精彩的內容。王惠君教授是

最佳導讀的人,她親自調查研究,獲得珍貴資料,我非常樂意推薦這本書給讀者們。」──李乾朗(國立臺灣藝術大學古蹟藝術修護學系客座教授) 《從臺車到巴士》 「本書作者陳家豪博士為近年臺灣學術界栽培、熟悉並有足夠能力運用中英日史料的少數新起之秀,尤其對於臺灣現存眾多日文研究資源,陳博士優越的判讀與運用能力,使得本書內容極為豐富與扎實。此書的完成及出版,除意味臺灣史研究已然進入世代傳承的階段,亦明確標示出新的臺灣經濟史研究不能再以政權交替作機械性的時期區分,必須依研究課題論述之所需,進行跨越政權交替的貫時性研究。儘管此研究取徑具有相當程度的挑戰性與難度,但是卻更能貼近史實,進行更立體及深度

的論述,本書在這方面的展現值得肯定。另外,近年臺灣史在研究方法上,跨領域的整合亦成為研究主流之一,陳博士這本書結合歷史學及經濟學(包括會計學、管理學)的觀點及理論,將爬梳自浩瀚如海的史料、資料群的各種紀錄與史實,以平易好讀的文字,理路清晰地鋪陳論說,應可說是近年臺灣史著作在這方面的佳作,值得稱許與推薦。」──黃紹恆(國立交通大學客家文化學院教授兼院長) 「本書作者在博士班階段以來的豐富國際經驗洗禮,使其研究總是能立足臺灣、放眼東亞,一再突破既有研究框架,提供給臺灣史學界新的視野與觀點。因此,這本書的書寫風格,雖然完全與作者過去學術發表完全不同,沒有一大堆學理分析、文獻批判與統計圖表,

讀者仍然可以透過平易近人的筆觸,了解到作者長年投入相關領域的深厚底蘊。」──薛化元(國立政治大學臺灣史研究所教授兼文學院院長、財團法人二二八事件基金會董事長) 「作者在書中展現其對史料的熟稔,柔軟地帶入一般人覺得艱澀的一手資料,置入在海內外蒐羅的珍貴圖片或該時代的新聞、雜誌,使讀者能貼近並感受時代氛圍;作者必然與龍風鳳舞的檔案文書字體以及龐大統計數字,鏖戰過許多夜晚。作者刻意安排的清楚小方塊內容與表格,則讓讀者能輕易地掌握重點,細細品味。舉例來說,這本書經常提到不同時代的交通政策論爭,讓讀者知道臺灣交通發展過程,除了真正獲致實現的建設之外,其實還有不少其他選項遭到割愛,這時候作者會透

過簡單的圖表,讓人很快掌握到不同方案的差異性,再搭配小方塊訴說當下時空背景。」──蔡龍保(國立臺北大學歷史學系教授兼教務長) 「這本書主要內容圍繞在日本時代,並且往清代以及戰後延伸。如同書名,本書的主角是臺灣地方交通工具,但作者並非單調地將不同交通工具獨立開來討論,而是從人類交通文明史的宏觀視野,對於其源起進行考察,因此讀者不僅會透過本書發現到許多過去鮮為人知的歷史篇章,還得以有脈絡地認識到不同交通工具的地位以及屬性,以及從傳統到現代的演進歷程。而更特別的是,作者在這本書的許多段落,還特別將臺灣與周邊地區進行比較,不僅再次展現本書宏觀視野之處,亦會讓人在閱讀之餘,感到更加津津有味。」

──洪致文(國立臺灣師範大學地理學系教授、國家鐵道博物館籌備處主任)

多張照片拼成一張進入發燒排行的影片

文/王姿佩

採訪當天,我們踏進雲門劇場的展覽空間,攝影師楊順發正在調整台灣土狗的展覽作品,152張照片預計要拼成一個五公尺寬的巨幅相片,這麼大的作品,展出的相片畫質依然精緻,完整呈現楊順發創作時耕耘影像的精神,他在一個全景的空間裡分割拍攝每一張照片,雖然拍攝及製作的過程其實相當費工費時,但在後續影像的拼貼組成上,能包涵更多的思考性。

楊順發從2014年開始,便著手進行海島海民的一個計劃,這個計畫是受到他的老師李俊賢所發起的「打狗魚刺客」影響,試圖以海洋的角度來看台灣。這個計畫從高雄旗津的遠洋漁船開始,當時楊順發在拆船廠拍了七八個月,將漁船的勞工們他們的內心的狀態拍攝出來。第二個作品是《台灣水沒》系列,將台灣的地層下陷包裹了一層柔美的糖衣,第三個是得高雄獎的作品,延續地層下陷的概念完成《台灣水沒-保國復土篇》,第四輯就是《台灣土狗Taiwan To Go》。

拍攝《台灣水沒》的作品,讓楊順發開始深入了解台灣沿海地層下陷的問題。影像中泡在海水中的房子,色調美得讓人駐足,仔細觀看才發現其中令人驚訝之處,被淹沒的電線桿、汪洋中隱約出現的道路,它們告訴你這裡曾經有人居住,柔美的畫面如他形容,像是一個包著糖衣的解藥。

《台灣土狗Taiwan To Go》系列創作,楊順發則深受他的老師李俊賢的影響。他在彰化的海邊,觀察到一群不怕海的土狗,在那邊跨海、跨沙洲,他就站在那邊一直拍,「我看得整個眼淚都快流出來。為什麼這一群狗,震撼力會那麼大」。楊順發形容牠們之間散發的感情像人一樣,「走到一半領頭狗還會回頭關照同伴」,土狗之間互相照顧的精神,讓他深受感動。

『牠們踏這群水路的一個過程啊,我發現,牠們不是土狗,牠們不是流浪狗,牠們是台灣人。』牠們把最底層的台灣人那種很打拚出頭天的精神,完全表現出來。這次展出的作品,就是楊順發待在海邊兩三個小時,看到一群土狗表演的一個劇場。作品最後視點消失的地方,是一隻狗望向遠方,在一片汪洋大海之中,向觀看者叩問『這群土狗到底要去哪裡?』。

土狗最後不知該往哪去的畫面,讓楊順發想起老師李俊賢的畫作《台灣TO GO》,一隻雄赳赳氣昂昂的土狗,站在一個T字形的路上,旁邊有一個土地公祠,土狗望向前方,不知道向左走或向右走的意象。而去年老師過世,楊順發便積極完成《台灣土狗Taiwan To Go》作品來紀念老師,希望自己能繼續延續以海為視角的創作精神。

環境影響作品風格

過去楊順發的攝影風格強烈,濃郁粗重的色調是他的特色,不論是拍攝十八層地獄的警世作品,或是高雄紅毛港系列,他將他所感受到的高雄,那種壅擠、重工業的氛圍傳達出來,因此當時用很濃厚的色彩、濃厚的反差去做作品。

「自從我踏出高雄,走到台灣的海岸線,將高雄又濃又黑的色調放在台南的海邊時,發現拍出的照片完全不對。」他自言,海岸線走了那麼久,大環境的美學觀點,在默默的影響著他,自己也意識到作品的風格差異很大,「我想這是大環境可能帶給我的影響」

想一步一腳印走完台灣海岸線

當初在為《台灣水沒》命名的時候,楊順發坦言他很痛苦,以台灣為題,也代表他必須要有勇氣及毅力立下走完台灣海岸線的決心。走到現在,最讓他印象深刻的,是彰化的海岸線,他認為是最美最特殊的一個地方,「漲潮跟退潮,海岸線差了兩三公里遠,因此也是最好玩,親水性最強的地方。」

彰化海邊獨特發展出來的採蚵車生態,讓他印象深刻,「那個採蚵車跟我們路上的採蚵車不一樣,它那個輪子特別高,引擎是裝在上面的,所以在海面上跑,它不會有問題」。而不論是土狗、採蚵車,或者是彰化發展出的海牛生態(牛在海面上拉著牛車),都有一個共同點,就是靠山吃山,靠海吃海,都是從工具裡發展出人與海之間磨合、契合的結果。

「我在找讓我感動的事情,讓我感到震撼的事情。」楊順發台灣海岸線的踏查目前已進行了六、七年,還沒走完,未來的計劃就是想繼續將台灣的海岸線走完,繼續發現讓他感動的台灣精神。

小檔案

楊順發,1964年生,台南善化人,退伍之後考上中鋼,從此便移居高雄,目前是任職於中鋼的藍領工人。作品曾獲邀至法國、香港、科索沃、北愛爾蘭等國展出,並獲國內外各大美術館收藏。

作品提供 楊順發

場地提供 雲門劇場

俗豔的幻象與殘艷-編導式攝影系列,現成物裝置,到 VJ 影像創作及共創派對

為了解決多張照片拼成一張 的問題,作者蔡舒帆 這樣論述:

本研究以多重角色出發,一為編導式攝影的扮裝攝影師、二為 VJ(Visual Jockey)、三為現成物裝置創作、四為跨域合作之策展人。編導式攝影走向現代主義式如同鏡像反映真實的路徑,形成一種反應真實或心境的屏幕(Screen),與現成物交錯並置的過程構成垂直於影像又支撐著影像的關係,像是台階(Stage),這也就是我從影像的思辨轉為材質與技術之間的探討,然後再從 VJ 的技術反思新媒體如何掉落在無意識之中。我亦不能不意識到自己的眼睛,總是關注的小人物的生活,形成我對俗艷的執著、對大眾美學的執著。迷「幻」的幻是哪種幻?科「幻」的幻又是什麼幻?我用俗艷構成的「幻」希望可以達到每個小人物點滴的幻想

時刻。作品的探討圍繞著幾個主題運行:色彩、現成物、技術與介質與記憶。色彩便是我對俗艷的心像之設置;現成物則是我拉取真實物件作為與幻象的影像對話之對象;無論是相機的預視畫面或 VJ 軟體,技術成為我和影像之間的介質,或投影技術的加入,我成為投影與影像的介質、觀眾成為投影與影像的介質;記憶是指生活的挪用和媒體經驗的刻板印象,我用影像和自己的扮演來書寫記憶。《戀人肖像》、《夜半吟遊者》、《蒼蠅》、《玫瑰瞳林園》、《分手疫》、《無顏》、《(was saw)》這七組我的主要作品,在俗艷的創作試探中,我從兩個技術層面探討:一是相機的預視迴路、二是模組合成器和影像編輯軟體。在俗艷的範疇內,技術做工的過程導致

了殘艷的發生,像是技術先行作畫而創作者去承認它的存在,我便將技術時間運作中的殘跡定義。

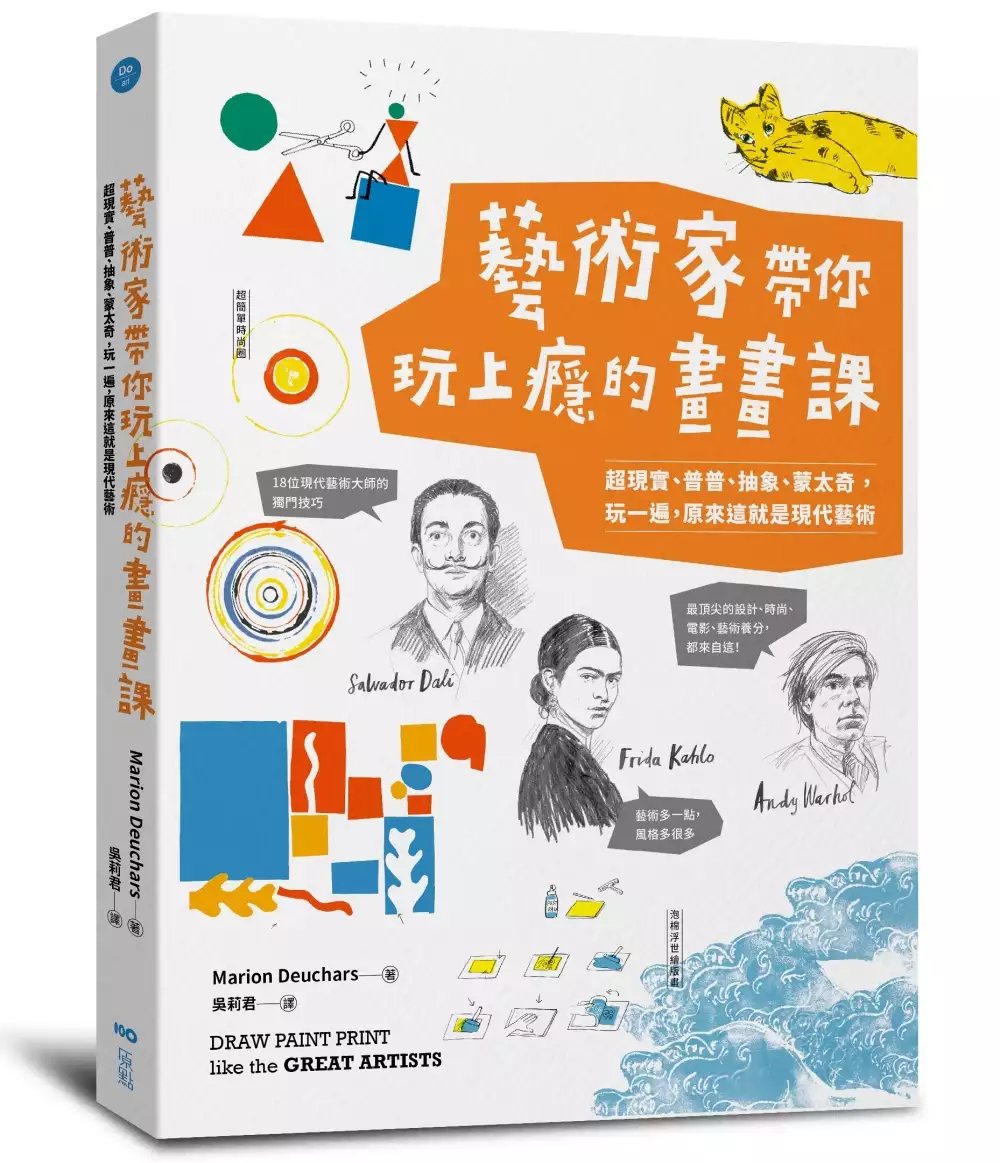

藝術家帶你玩上癮的畫畫課:超現實、普普、抽象、蒙太奇,玩一遍,原來這就是現代藝術

為了解決多張照片拼成一張 的問題,作者瑪莉安.杜莎 這樣論述:

超現實、野獸派、抽象畫、普普風、蒙太奇, 畫一遍,原來這就是現代藝術 讓你輕鬆畫出大師魂 簡單好學又好玩 小人玩開心、畫創意;大人學方法、畫風格 所有愛畫畫的人,都該學的40種技法 史上最強18位現代藝術大師的獨門技法 最頂尖的設計、時尚、電影、藝術的養分,都來自這! ◎超現實接龍、普普風貓咪版畫、蒙太奇怪胎照片,用玩的,現代藝術一點也不難 ◎馬蒂斯、卡蘿、克利到安迪‧沃荷,現代設計、時尚、電影的養分,就從這裡出發 ◎名廚Jamie Oliver最愛英國插畫家,0-99歲都上手,藝術啟蒙的必修課 ◎藝術多一點,風格多很多的大師技法:畫線條、剪色紙、剪相片、做版畫……

哪些現代藝術家的技巧,影響了設計、時尚、電影……,值得一學?哪些藝術家的創造奇想,放大了我們對創作的想像與驚嘆號?從超現實到普普藝術,從抽象畫到蒙太奇,跟著玩一遍,不只解放你自由自在的創作魂,而過去看不懂的現代藝術,現在也全都看懂了。 Marion是國際知名的英國插畫家,合作的客戶從傑米•奧利佛(Jamie Oliver)、Penguin Books、雜誌Wallpaper、Design Museum到英國《衛報》、《紐約雜誌》等,書中的藝術家,都是對她插畫生涯影響最深的技法和觀念。 ˙她發現要畫出西班牙藝術大師米羅的童趣,最好閉眼畫。 ˙跟著克利畫一遍,才明白線條也有情緒

。 ˙超現實大師達利是造型混搭大王,教你玩搞怪身體接龍。 ˙跟著西班牙雕刻家奇伊達善用正負空間,就能玩出一張有模有樣的抽象畫。 ˙安迪‧沃荷愛貓,你可以用普普風版畫,為你的貓咪作畫。 ˙用達達女藝術家侯赫的照片蒙太奇,做一張你專屬的怪胎大頭像。 ˙海綿簡易版畫,你也可以做出葛飾北齋的日本浮世繪 ˙圖案纏繞畫,畫出熱愛黃金畫的克林姆風…… 線條該輕該重或緩或急?顏色要濃要淡或乾或濕?圖騰怎麼畫?怎麼排列旋轉?剪紙、拼貼、蓋印等各種藝術遊戲!超現實主義、達達主義、攝影蒙太奇、象徵主義、部落藝術、普普藝術都難不倒你,一出手就有大師魂! 【藝術練習,大師出招!】

◎跟最懂童趣的米羅,學自由畫── 閉上眼睛,隨意在紙上移動你的筆,畫出形狀再填入色彩。 ◎跟線條大師克利,學畫線── 塗滿不同顏色蠟筆後,蓋上一層黑色,再把黑色刮出你想要的圖案。 ◎跟抽象大師康丁斯基、馬蒂斯,學抽象畫── 用鮮艷色紙剪出各種不同形狀,再拼成一幅圖畫吧! ◎跟超現實大師達利,學身體接龍畫── 四個人輪流畫,跟好朋友一起玩的「妖怪接龍」。 ◎跟墨西哥第一女畫家卡蘿,學自畫像── 找出你臉上的一個特徵,用誇大手法畫出來。 ◎跟普普藝術大師安迪‧沃荷,學版畫── 只要用膠帶,就能做出可以一直複製的普普風版畫! ◎跟達

達女藝術家侯赫,學照片蒙太奇拼貼── 收集報紙或雜誌,尋找有趣圖案,在紙上重新排列,創造全新「怪胎」! 原書名:《跟最厲害的現代藝術家學畫畫:18位大師的40招獨門技法,最頂尖的設計、時尚、電影養分,都來自這!》 名人推薦 英國知名藝術雜誌《Art Quarterly》絕讚好評 「一本非常具有原創性、啟發性且實用性的繪畫指南!」──《Art Quarterly》

國家文化政策與國立歷史博物館的演化

為了解決多張照片拼成一張 的問題,作者陳嘉翎 這樣論述:

本論文主要在於探討國家文化政策對國立博物館創建與發展的影響,並以國立歷史博物館(以下簡稱史博)為主要研究對象。其理由在於:1955年,史博在特殊的歷史情境下奉令籌設,成為戰後臺灣第一所國家級博物館,以奉行國策為前提,扮演著國家文物典藏、展覽場域與研究詮釋之重要角色,以推展社會教育;在史博創建後其60 餘年的進程中,為順應國家不同階段的政策發展,因而展現出不同的肌理與樣貌,讓史博成為國立博物館受國家文化政策影響的具體代表。所以,本論文將以Tony Bennett 所主張:「政府設置博物館是以文化治理為目的」作為理論基礎,運用公文檔案、文獻資料、報紙報導、展覽圖錄、口述歷史等史料作為文本,並從生

物學隱喻的觀點,將史博視為一個有機體,考察自1950年至2018 年間,國家文化政策的發展如何讓史博創生與推移的一段演化歷程。本研究將史博演化歷程劃分為兩大主體部分:第一部分為「中國化意象與國家認同形塑:在國族中誕生的博物館」,首先追溯1950 至1980 年代中期,史博在戰後臺灣戒嚴的威權體制下創建與發展的過程,其如何全力配合「去日本化、再中國化」、「反共抗俄」與「中華文化復興運動」等國家政策,致力成為現代中華文化藝術的展示櫥窗;第二部分為「全球與在地的辯證:朝向市場與社會向度的博物館」,繼而考掘史博在1987 年國家解嚴以後的民主化發展中,在臺灣主體意識下,如何揉合現代化、本土化、全球化、

社會化與在地化等文化政策,以及面臨博物館時代的來臨,又如何積極從事不同的轉型與創新,以求自主與永續經營。本論文在上述兩大主體下,並依據史博歷任館長的文化治理特色及其所呈現出來的演化態勢,進而歸納為以下四個時期,包括:一、社會教育政策與史博的創建:蔣中正總統、張其昀部長、包遵彭籌備主任時期(1950.03-1956.02);二、「中國化」政策與史博的發展:包遵彭、王宇清、何浩天、李鼎元館長時期(1956.03-1986.01);三、本土化/ 全球化政策與史博的轉型:陳癸淼、陳康順、黃光男、曾德錦、黃永川館長時期(1986.02-2009.12);四、社會化/ 在地化政策與史博的創新:張譽騰、陳登

欽、陳濟民、廖新田館長時期(2010.01-2018.06)。經上述研究發現,史博作為一所國立博物館,其演化歷程與國家文化政策相互脈動且深受影響;史博歷任館長也唯有在各個時期的國家文化政策下作出呼應與實踐,始有自主與對話的空間。綜上所述,史博個案說明了國立博物館在政治環境發展中的能動性與因應之道,就如同一個物種與其棲地的演化關係。

想知道多張照片拼成一張更多一定要看下面主題

多張照片拼成一張的網路口碑排行榜

-

#1.【軟體】PXL makes a collage photo 將多張照片拼貼成一張 ...

不知道大家是否製作過生日卡片給朋友或者情人呢?今天跟大家分享一套很特別的軟體,能選擇多張照片拼貼組合成一張馬賽克風格的大照片,非常適合在交往 ... 於 www.iphoneland.tw -

#2.JPG轉換為PDF。JPG圖片線上轉換 ...

將JPG圖片轉換為PDF,並可以旋轉或設置頁邊距。JPG線上轉換為PDF,簡單方便,而且免費。 於 www.ilovepdf.com -

#3.Fujifilm 推出一款內建錄影功能的全新Instax Square SQ20 ...

... ,很多人可能還停留在只有傻瓜相機功能的記憶,沒有太多可調功能, ... 成一張照片:. Pic 02. 而15 秒短片錄製則是在全新的運動模式 ... 於 www.kocpc.com.tw -

#4.免費照片拼貼APP推薦!將多張照片製作成一張圖

將多張照片製作成一張圖-美圖秀秀照片拼貼(Android、iOS). Ad. 於 jjtalktalk.com -

#5.教你如何製作多張照片拚貼效果-多張照合在一起 - 特別的夜晚

要如何一次顯示多張照片,才不會顯得單調呢? 現在教你多張照片的拚貼方式,會讓你愛不釋手喔! 1.先進入官網2.按"Click here to start"開始編輯. 於 happysweet3.pixnet.net -

#6.怎么把多张图片拼成一张

方法一、首先在手机桌面上。打开相册应用。选择相册。选中多张图片。点击页面底部的创作。选择拼图功能。可以看到有很多拼图模式。这里我们选择布局。 於 jingyan.baidu.com -

#7.蘋果仁- 教大家如何在iPhone 內把多張照片合併、拼貼成一 ...

捷徑功能跟照片拼貼App ... 今天要跟大家介紹把手機照片合併成一張的方法。iP... 於 m.facebook.com -

#8.iPhone照片拼貼捷徑推薦,免費一鍵長截圖合併多張iOS ...

iPhone照片拼貼捷徑主要特色是快速地將多張照片合併成一張,無需手動進行編輯或使用其他第三方照片合併App工具,且腳本也能夠自由地調整照片的佈局和 ... 於 mrmad.com.tw -

#9.用iPhone 將手機照片合併成一張!捷徑功能跟照片拼貼App ...

接下來我們來看如何把多張照片合併成一張圖。首先介紹不用額外下載App 合併照片的方法,只要利用iPhone 的捷徑功能就可以辦到。 首先我們開啟捷徑App。在 ... 於 applealmond.com -

#10.「蔡文靜」11部必看陸劇!《裝腔啟示錄》好評熱播

《加油吧實習生》由趙麗穎、鄭愷領銜主演,講述宋暖、張盛等幾名大學畢業生初入職場,在經歷數次職場考驗後,獲得自我成長和甜蜜愛情的精彩故事,蔡文靜 ... 於 www.niusnews.com -

#11.怎样用手机将多张照片拼成一张组合图?

感谢邀请,如果要用手机把多张图片拼接成一张整体的图片的话:除了以上几位答友推荐的软件之外另外其实手机上还有一款叫做“全能相机”的第三方手机相机 ... 於 blog.csdn.net -

#12.兄弟齊心,共守雪海雲天--軍事

他給我講了許多他和二哥的軍旅成長經歷,告訴我在西藏昌都軍分區某團擔任連長的二哥,是我們兄弟三人所處環境最艱苦的。 大哥拿出一張二哥的照片。照片上 ... 於 military.people.com.cn -

#13.子瑜媽媽疑似發文不滿JYP 「完全沒個人活動」也讓粉絲超怒

Super Junior中有成員被孤立? 網友貼出多張照片佐證「他總是自己站遠遠的」 · KID婚禮特幫小鬼留位置! 小鬼爸爸妹妹全到場峮 ... 於 www.litv.tv -

#14.照片合併成一張線上

圖片拼貼應該是近年來大家所擅長的,這次來分享電腦版的MediaHumanCollagerator,手機上太多拼貼的APP了,不過手機上拼貼大多無法儲存成高畫質的圖檔,都以網路社群分享的 ... 於 ez3c.tw -

#15.線上合併圖片免費工具,快速將多張照片組合成一張大圖

按下「Merge Image」後就會將所有圖片合併、拼接在一起啦! 舉例來說下圖是我選擇兩張圖片,以水平方式合併,所以圖片就會左右呈現,實際上已經被合併 ... 於 free.com.tw -

#16.在線合併照片

多張照片 將在幾秒鐘內合併為一張照片。 在線按給定順序組合照片. 照片合併選項允許 ... 使用Photo Merger ,您可以在幾秒鐘內製作照片拼貼畫。但是,為此,我們建議您 ... 於 products.aspose.app -

#17.12 款免費照片拼貼App推薦:組圖必備!3步驟完成照片組合 ...

Android/iPhone 雖內建許多照片編輯功能,但目前仍然沒有提供自製照片拼貼、將多張照片合併成一張的組圖工具。本文完整評比了12 款免費又好用 ... 於 tw.cyberlink.com -

#18.iPhone 照片拼貼教學,2 招快速將多張iPhone 照片合成一張

在某些情況下,我們會需要將iPhone 兩張照片合併成一張(或多張iPhone 照片合併成一張),這樣分享給別人時就不用傳很多次,那麽iPhone 照片拼貼怎麼 ... 於 www.tech-girlz.com -

#19.《海報工廠》將多張照片變成高質感的電影海報風格

《海報工廠》將多張照片變成高質感的電影海報風格 ... 成一張,分享到社群中,而先前梅干也用過幾套不錯的相片拼貼軟體,最近梅干又發現一套,質感超優的 ... 於 www.minwt.com -

#20.如何在iPhone 或iPad 上合併兩張或多張照片

它不一樣使用應用程序拼接照片一個挨著一個,加入屏幕截圖或創建典型的拼貼畫,我們可以在其中使用一系列模式連接不同的圖像,根據應用程序,這些模式可能或多或少。 指數. 於 www.actualidadiphone.com -

#21.多張照片組合成一張照片2023-在Facebook/IG/Youtube上的 ...

Photo Joiner線上照片組合軟體,開啟網頁後,只需要簡單的選擇模板,就能把1張、2張~8張相片合併在一張。有水平、垂直、不規則拼貼,可自訂背景尺寸大小、製作梗圖 ... 於 total.gotokeyword.com -

#22.2招將手機照片合併成一張,疊圖和合併照片教學懶人包(2023)

4 步驟完成多張照片合併成為一張 · 步驟一:開啟相片大師並選取「拼貼」 · 步驟二:挑選一款拼貼範本 · 步驟三:將想合併成一張的照片加入拼貼 · 步驟四:將合併後的照片儲存或 ... 於 tw.cyberlink.com -

#23.[免費軟體]將多張照片「拼」成一張大照片:Foto-Mosaik

將多張照片「拼」成一張大照片:Foto-Mosaik 看過暢銷電影「楚門的世界」宣傳海報嗎?那是利用很多張照片「拼」成一張大照片,不但極具創意而且很有 ... 於 chrisbalboa.pixnet.net -

#24.「照片拼接」最多可拼入15 張照片,多樣化背景還可批次套框!

分享照片時若數量太多或是類似的照片想來個簡單的連環拼圖,就可以考慮使用照片拼貼App,將多張照片組合在一張圖裡,為照片添加故事性、分享更有效率 ... 於 briian.com -

#25.樂高Rebuild the World喚醒大眾忙碌中重拾玩心用創造力讓 ...

... 照片!除了快閃活動外,即日起也可以至樂高臉書粉絲專頁參加線上投稿活動,拼 ... 成一幅巨型超能小雞畫作,希望匯集民眾的力量,透過每個人拼砌的力量 ... 於 n.yam.com -

#26.台北金馬影展Taipei Golden Horse Film Festival

影展購票 · 線上影院 · 最新消息 · 年度活動 · 影音圖輯 · 贊助金馬; 關於我們; English; 登入 | 註冊. 金馬獎. 11.25. 影展. 04.07-04.16. 07.21-08.10. 11.09-11.26. 於 www.goldenhorse.org.tw -

#27.免费在线拼图工具

... ,图片拼接、海报拼接设计、模板拼图、海报拼图、简单拼图等超多拼图图片素材,轻松拼出好看的淘宝拼图照片、拼多多拼图照片等! ... 多张图片后并点击底部的【填充】即可~. 於 pc.meitu.com -

#28.樂高「超能辦公室」快閃登陸台北表演藝術中心!三大 ...

... 成一幅巨型超能小雞畫作,希望匯集民眾的力量,透過每個人拼砌的力量,合力完成「樂高超能基地」壁畫! ... 照片。另外還有加碼隱藏任務,只要參與「樂高超 ... 於 www.techbang.com -

#29.在App Store 上的「PhotoGrid - 照片拼貼& 影片編輯」

• 拼接:20000+款拼貼模板,更支援16張照片同時拼貼. • 剪貼簿:隨意調整照片大小 ... 多限制越來越多,. 講個不好聽的以前想辦法找方式就用截圖可以解決9成想要的現在連 ... 於 apps.apple.com -

#30.將照片合併成一張的教學課程【簡單快速的方法】幫您 ...

前往Google Play 將Image Combiner 下載至您的Android 裝置上。 · 點擊畫面底部的Add Picture 按鈕 · 選取要組合成一張的照片。 · 要使用的照片選好後,點擊 ... 於 www.movavi.com -

#31.電腦1週: PCStation Issue 1131 - 第 38 頁 - Google 圖書結果

... 張照片設成桌布背景圖片外,《 Usual Story 》這款手機桌布製作 App ,可以將多張照片拼 ... 成一張獨一無二的手機桌布了。回 Gallery enjoy STOR DOLBY SURROUND iOS o ... 於 books.google.com.tw -

#32.多張照片拼在一起、畫叉註記,3分鐘快速搞定

許多手機APP 都有照片拼圖的功能,但有時我們只是單純想把兩張照片拼在一起,不需要其他花俏的邊框和背景。之前nu 編推薦的「美圖秀秀」APP,除了似顏繪 ... 於 blog.nuphoto.com.tw -

#33.Android軟體《相片組合》將多張照片合併成一張,內建多種 ...

... 張照片,一樣是選擇照片後創建就可以了。 20120105_151548. Wide(橫式):. 和垂直式相反,是將全部的照片以橫列式全部拼在一起。 20120105_151628. Multi ... 於 steachs.com -

#34.几张相片如何拼成一张-怎么样把几张照片合成一张照片 - pc6下载

首先打开美图秀秀app,打开之后点击首页的拼图功能,接下来选择要进行拼图的截屏,点击右下角的开始拼图,然后选择喜欢的拼图模板,完成后点击右上角 ... 於 www.pc6.com -

#35.使用說明:簡單又不用傷腦筋的合併多張照片 - Jar Education

如何把四張不同大小的照片合併成一張? · PS 經驗談 · minime · 4合一, Contact Sheet II, Photoshop, PX, 使用說明, 合併照片, 多張照片, 拼成1張, 照片拼接, 照片組合, 縮圖 ... 於 jar.com.tw -

#36.手機GOGO NO92 - 第 91 頁 - Google 圖書結果

... 多張照片組合呈現的 App '而這款由日本人開發的「papelook」則是多了一些功能'可以將照片透過手動或套用版型進行裁切,將多張照片拼貼成一張保存。製作時還能夠替照片加 ... 於 books.google.com.tw -

#37.手机照片合并成一张照片软件那个好,大家比精选排行榜单

多款搞笑图片、表情让你轻松P图... 10拼秀秀. 更多功能:照片拼图、动态照片拼图、多张 ... 於 m.dajiabi.com -

#38.[Repo] HappyTrainTour2023 宮城D1 參戰心得分享

... 多... 有點類似台北捷運新北投站的感覺... 宮城場巡演Day1 (FC抽票) 這次 ... 張公園板凳了除了小坂一開始坐著唱,史帆跟京妹也有位置坐著唱了XDD 這次 ... 於 www.ptt.cc -

#39.【LINE Camera】「拼貼+」功能~輕鬆拼出好照片!

新版LINE camera增加了「拼貼+」功能! 不只能多張照片拼貼,還可以自由調整形狀與大小,隨心所欲超方便. 於 line-tw-official.weblog.to -

#40.軟體推薦:「Foto-Mosaik-Edda」免費中文將多張照片拼成 ...

自從阿KI離開我們後,心裡一直覺得空空的。KT達人想到找一些照片,編輯成一張大圖片掛在牆上,每天可以從KIKI… 於 longson1001.wordpress.com -

#41.Free Online Photo Collage Maker

Best collage maker tool to create a collage in a few seconds. Add unlimited photos and choose from hundreds of templates, stickers, texts, and more. 於 www.photojoiner.com -

#42.【有片】樂高「超能辦公室」快閃劍潭臺北表演藝術中心三大 ...

... 成一幅巨型超能小雞畫作,希望匯集民眾的力量,透過每個人拼砌的力量,合力完成「樂高超能基地」壁畫。 ... 照片。另外還有加碼隱藏任務,只要參與「樂高超 ... 於 www.upmedia.mg -

#43.App Store 上的《LINE Camera-照片編輯》

... 照片。 ○ 随心搭配组合的拼贴图片功能! 将多张照片自由组合在一起,制作属于您自己的拼贴照片。 ○ 正统的照相辅助功能. 拍照时还有倒计时拍摄、点击屏幕拍摄、显示网 ... 於 apps.apple.com -

#44.將多張圖片合併成1 張圖片| 可免費後製圖片的 ...

這是在瀏覽器上運作的免費圖片編輯器。不需安裝,便可輕鬆在電腦或手機上後製圖片。使用此工具,即可透過簡單操作將多張圖片合併成一張圖片。 於 www.peko-step.com -

#45.樂高®超能辦公室快閃13天!三大超能空間及多項神秘任務 ...

玩具品牌樂高®今年以「Play is your superpower!」概念溝通全球品牌概念「Rebuild the World」,日前樂高公司官方發布Rebuild the World形象影片, ... 於 www.cardu.com.tw -

#46.在Google 相簿中製作和編輯美術拼貼- Android

更多選項. 更多選項. 更多選項. 步驟1:選擇相片. 在Android 手機或平板電腦上開啟Google 相簿應用程式 相簿 。 你最多可以選取6 張相片。 依序輕觸底部的「新增至」圖示 ... 於 support.google.com -

#47.照片拼貼& 照片編輯- Google Play 應用程式

只需動動手指,Collage Maker 相片拼貼相片編輯器立馬為你呈現最完美、最吸睛的社圈照片。 1:1比例,為IG用戶量身打造。海量創意佈局、濾鏡、自由拼 ... 於 play.google.com -

#48.有推薦的圖片組合APP 嗎?Vovsoft Image Combiner 免費下載

看到上方訊息就代表啟用完成啦。 圖片拼貼App 接下來就可以將兩個或多個圖片合併成一張,還可以輕鬆改變圖片的 ... 於 blog.easylife.tw -

#49.【手機專知】三星Galaxy手機如何使用「照片拼貼」功能?將多 ...

三星部分新款的Galaxy手機,內建「照片拼貼」功能,可以讓你將多張照片組合成一張,讓相片看起來更豐富。現在就跟隨下列步驟操作,運用三星手機的照片拼貼 ... 於 www.jyes.com.tw -

#50.如何將兩張照片合併成一張圖片 - Windows Noticias

3.1 Adobe公司的Photoshop快捷 · 3.2 拼貼製作專業版 · 3.3 的Pixlr ... 於 www.windowsnoticias.com -

#51.線上免費合併圖片| Adobe Express

免費合併圖片。 彈指間就能拼貼多張照片。只要將影像加入到預設版面,或是從專業設計的模板中挑選即可開始創作。 立即拼貼圖片. 永久免費使用. 無需使用信用卡 ... 於 www.adobe.com -

#52.照片拼圖:免費在線的多功能照片拼貼工具

Fotor為您提供免費的在線多功能照片拼圖製作和編輯工具,提供多種新穎類型的拼圖模式,模板拼圖、照片拼貼、蒙太奇、形狀拼圖、趣味拼圖等模板來幫助您完成設計, ... 於 www.fotor.com -

#53.AI 免費線上去背工具,一鍵自動圖片去背和照片換背景

... 拼貼等。 使照片去背景,讓 ... 照片編輯資源. 免費圖片去背軟體推薦& 5步驟一鍵照片去背景教學(2023). 閱讀更多. 2招將手機照片合併成一張,疊圖和合併照片教學懶人包(2023). 於 myedit.online -

#54.手機週刊: iPhoneS X Android Issue 616 - Google 圖書結果

... 張照片設成桌布背景圖片外,《 Usual Story 》這款手機桌布製作 App ,可以將多張照片拼 ... 成一張獨一無二的手機桌布了。 iOS Gallery STOR enjoy DOLBY SURROUND 88 iOS Q ... 於 books.google.com.tw -

#55.照片拼貼組合出創意文字!好用有趣的照片拼圖免費線上工具

相片組合軟體,Android 手搖拼貼照片拼圖」,這是目前我覺得最好用的Android 與iOS 照片拼貼軟體,每次要在社群分享多張照片時,我就會習慣先拼貼成一張 ... 於 www.playpcesor.com -

#56.攝影,紀實甚麼? - 第 91 頁 - Google 圖書結果

... 照片所下的要求,任悅老師認為這些要求其實是指「真照片」而言,這包括: 1.抓拍的 ... 多張照片組合成寬幅或者其他類似畫幅的照片,但是最後的結果應該是對照相機當時所對 ... 於 books.google.com.tw -

#57.iphone 合併照片

3步驟完成照片組合(2023). Android/iPhone 雖內建許多照片編輯功能,但目前仍然沒有提供自製照片拼貼、將多張照片合併成一張的組圖工具。本文完整評比 ... 於 auricr37.letstalksex.net -

#58.怎樣用手機將多張照片拼成一張組合圖? - 頭條資訊

用手機可以簡單輕鬆實現照片拼接,卷太郎常用“拼圖醬”這個免費APP進行拼圖處理。拼圖方法很簡單,可以實現很多種排版組合模式,卷太郎用兩個事例來 ... 於 www.gushiciku.cn -

#59.把彼此的緊密關係化爲力量,太陽會再次升起~福島県飯舘村

飯館村位於福島縣的北東部,是阿武隈山北部高原上一個擁有豐富自然風光的美麗村莊,地勢平緩,山區和森林約佔總面積230.13平方公里的75%, ... 於 vocus.cc -

#60.把多張照片組合成一張!必載APP教戰攻

有時候照片不小心拍太多,就不知該挑哪一張上傳至FB,若想一次上傳多張,就得先透過照片拼貼軟體把多張照片組合在一起,以下介紹這三款照片組圖軟體都 ... 於 tw.yahoo.com -

#61.在一起

该剧… 將照片合併成一張的教學課程【簡單快速的方法】幫您快速合併多張照片! 這款程式經過 ... 於 leeryyb5.myaccountaccess.onl -

#62.怎样能把两张照片拼成一张图片,5种工具分享

图片拼合的实现有多种方法,包括在线工具、图像处理软件和代码编程等。 方法一,使用软件“优速图片格式转换器”【电脑端】. 於 zhuanlan.zhihu.com -

#63.兄弟齊心,共守雪海雲天

大哥拿出一張二哥的照片。照片上,二哥風吹日曬的黝黑麪孔,襯托着他的眼神愈發 ... 二哥單增平措,名字意爲“寄予厚望,追求完美”,入伍後的表現正如其名,在各項比武中多 ... 於 www.bg3.co -

#64.照片拼貼設計工具

一張圖片能傳達千言萬語,而照片拼貼則能訴說整個故事。 無論是要給親朋好友的謝 ... 接著將照片拖曳到背景,看看各種排放效果。 更多拼貼設計. 音樂相片拼貼家族相片拼 ... 於 www.canva.com -

#65.Fotor 線上多張照片拼貼工具,將多張圖片合併成一張

Fotor 是一款線上圖片編輯工具,不過很方便的是,它還有推出免費的照片拼貼工具,就是那種可以將多張照片通通合併成一張,無論是兩張、三張、四張、五張,還是六到十張 ... 於 www.techrabbit.biz -

#66.超人氣Instagram視覺行銷力(第二版):小編不敗,經營IG品牌人氣王的120個秘技!(電子書)

鄧文淵 總監製/文淵閣工作室 編著. 72 拼貼限時動態相片,讓多張變一張想在限時動態呈現相片拚貼效果?不用靠其他後製 App,只要利用模版,可以將好幾張照片編排成一張! 01 ... 於 books.google.com.tw -

#67.iOS 捷徑腳本:終於可以把iPhone 裡的一堆照片拼~成一張!

但是現在用戶可以透過iOS 的捷徑腳本,來幫自己的照片拼貼組合成一張照片囉! 1) 用戶需要先下載「捷徑」app 與這次的「Combine Images」腳本。 於 today.line.me -

#68.免費照片拼貼App 10 款推薦!多張照片排版、快速拼貼組圖

玩美相機:免費照片拼貼、組圖App · Canva:幾何、海報設計拼貼App · PhotoGrid:提供多款照片拼接 · Beauty Plus:新手也能快速合併多張相片 · PicCollage 拼 ... 於 www.perfectcorp.com -

#69.Android超熱門軟體排行榜:APP嚴選特典 - 第 105 頁 - Google 圖書結果

... 照片大小`角度可調整,清新的介面'讓人心情都變得很悠哉呢!照片組合拼貼大師 ... 多張照片在 FaCabook 上都要分別上傳照片'還要考慮到網路速度等因素'如果可以融合成一張 ... 於 books.google.com.tw -

#70.「照片拼貼」的4種軟體,讓首圖表達更多資訊,合併多張 ...

照片拼 貼的拼圖工具軟體有哪些. 因為部落客在撰文要發佈到社群時,想讓預覽圖有更好的呈現效果,有時在處理照片,常常會需要拼貼照片,將多張照片組合成一 ... 於 etaiwan.blog -

#71.iOS 捷徑腳本:終於可以把iPhone 裡的一堆照片拼~成一張!

iPhone 有著能夠拍出精彩的人像、全景等照片的精細功能,但就是沒有拼貼照片的功能能夠讓我們來把這些精采的照片組合成一張,稍微有點可惜。 於 tw.news.yahoo.com -

#72.用1000张照片拼成一张图,是什么样子,会出现马赛克?

用1000张照片拼成一张图,是什么样子,会出现马赛克? 於 www.youtube.com -

#73.金玉良婚:閃婚對象是霸總短篇小說閱讀》林紓方智全集免費閱讀

林紓哭了好久,就好像要把二十多年來的委屈都要宣洩出來一樣。 方智在 ... 那張照片早就泡成一張廢紙了,不可能修復的好,除非再拼出來一張。 「p得 ... 於 www.jingyanbaodian.com -

#74.限時免費情報Archives

特點是可以利用多張你選擇的照片組成全新的影像。 例如想給女朋友1 周年紀念一個驚喜,用365 張合照拼成一幅大合照給她,一定令她很高興。限時免費中,別錯過! 2023 ... 於 www.newmobilelife.com -

#75.如何拼30张以上图片多张照片拼成一张图片的方法是什么

如何拼30张以上图片多张照片拼成一张图片的方法是什么?一些宣传海报或者相册上的照片是由多张照片拼贴而成的一张照片,上百张照片拼成了指定的形状,真的很好看很独. 於 www.leawo.cn -

#76.多张照片拼成一张人脸 - BiliBili

多张照片拼成一张 人脸 · PS动作制作照片水彩画泼墨渐变风格效果教程 · ins人像摄影博主sotahboy原来是这样调色的 · 怎么用PS快速把偏色人物照片调成正常颜色. 於 www.bilibili.com -

#77.線上將照片合併成一張,把2張或多張照片以水平、垂直

Merge Photos線上將照片合併成一張的工具,只要打開網頁,電腦和手機都可以快速把2張相片、多張照片合併成一張大圖(最多10張),可自訂要水平合併(由左到右)、垂直 ... 於 www.pkstep.com -

#78.遠看一幅畫近看千百幅:馬賽克拼貼照片〔MAZAIKA〕

記得前幾年,開始出現多由眾多照片拼貼成一張的作品出現, 最早開始有印象的,便是金凱瑞主演的「楚門的世界」。 之後類似風格的東西便一直陸陸續續 ... 於 ilovehorse9.pixnet.net -

#79.如何將多張照片拼成一張大海報

因為剛入新居有幾面牆很空所以想用一大堆照片做成一大張海報(不是那種拼成一張人臉的)是想這樣或這樣除了手動一張一張拼起來,請問有何軟體, ... 於 www.mobile01.com -

#80.網路拍賣王--開店當老闆搶億萬商機(電子書) - 第 56 頁 - Google 圖書結果

... 張照片。如果您希望有多一些圖片說明爭取更好的銷售業積,將多張圖片合併成一張是個不錯的技巧。 Photoscape 的版型與拼貼功能,就是這方面的高手,只要選好要合併的圖片 ... 於 books.google.com.tw -

#81.【問題】請問windows10 小畫家該如何像這樣兩張照片並排再 ...

感謝所有巴哈姆特電腦的網友教學。 ... 編輯圖片軟體,拼貼功能。 ... 然後樓主根本不鳥這樓....... 於 forum.gamer.com.tw -

#82.更新Android 12 後,如何使用相片拼貼功能

Samsung 手機的常見問題,透過Samsung 支援,尋找更多有關使用Android 11 功能: 相片拼貼的資訊。 於 www.samsung.com -

#83.多張照片怎麼拼在一起?10張以上多圖拼圖方法超簡單!

... 張以上多張照片怎麼拼在一起?」,對於懂Ps的用戶來說,拼圖再 ... 其實方法很簡單,可以把多張照片組成一顆心;也可以把一張照片切成9宮格,拼成一顆心。 於 ppfocus.com -

#84.好用的高畫質照片拼貼小工具愛分享照片的你千萬別錯過 - 耶魯熊

Photo Collage - 好用的高畫質照片拼貼小工具愛分享照片的你千萬別錯過 ... 這麼多照片要選哪張上傳呢!? 真不是很傷腦筋呢!? 真的很惱人對吧!!! 不過別煩心 ... 於 lbear.pixnet.net