大同區公所地址的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦殷寶寧寫的 淡水文化地景重構與博物館的誕生 可以從中找到所需的評價。

國立臺灣師範大學 歷史學系 康豹所指導 劉濟寬的 近代臺灣官方政策之推動與都市社會的因應── 以大龍峒保安宮之祭典為例 (2020),提出大同區公所地址關鍵因素是什麼,來自於大龍峒保安宮、官方政策、文化權力網絡、中元祭典、保生大帝聖誕遶境、三堡。

而第二篇論文國立臺南大學 台灣文化研究所 戴文鋒所指導 蘇瑞展的 高雄縣「大樹公」信仰之研究 (2006),提出因為有 自然崇拜、高雄縣、大樹公、神樹、龍樹尊王、契子的重點而找出了 大同區公所地址的解答。

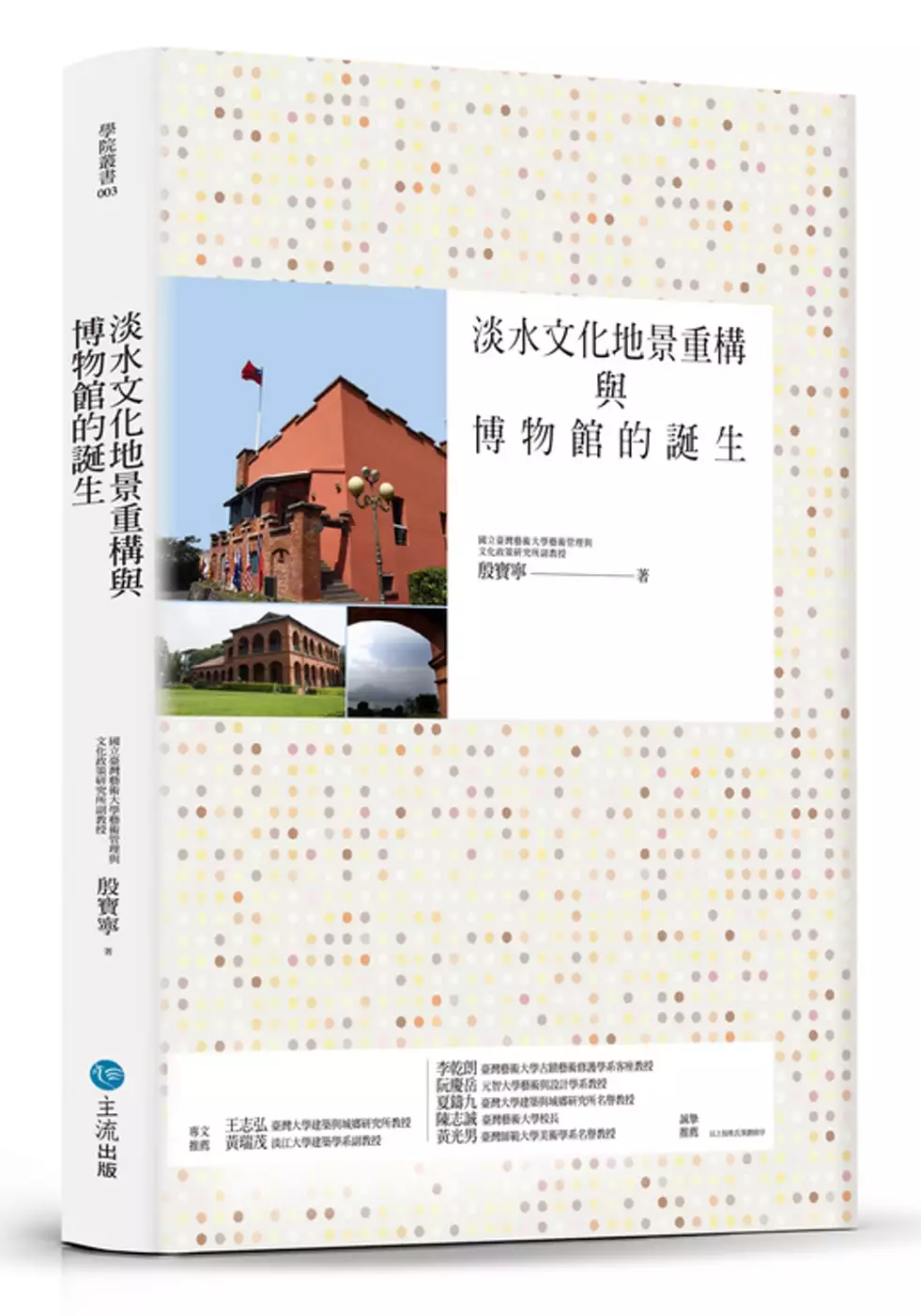

淡水文化地景重構與博物館的誕生

為了解決大同區公所地址 的問題,作者殷寶寧 這樣論述:

「博物館如何誕生?」是知名文化政策學者Tony Bennett曾提出的大哉問,在殷寶寧教授筆下,則翻轉成為探問臺灣獨特歷史與政治情境的本地疑旨,開展出值得關注的後殖民視野和社區焦點。 當前臺灣的文化治理研究,空間上聚焦於臺北、臺中、臺南、高雄等主要城市,時間上則專注於日治時期與戰後階段。相對於這個主導趨向,殷教授選擇淡水小鎮,以後殖民視線凝望馬偕牛津學堂與紅毛城代表的西方傳教暨商貿脈絡下的現代性權力構造。 本書的寫作環繞著以「淡水」為核心,與其說是刻意地挑選出這個「地方」作為研究的對象,不如說是淡水蘊含的豐富文化地景與歷史場所精神,訴說著太多的故事,誘發人無

法忽視。特別是研究者多年來在淡水的持續觀察:從組織性設置的「博物館」,到經由文化治理機構所認可的「文化資產」,一直到「文化景觀」變遷三者之間有機的辯證關係,不斷誘發著對這些相關課題彼此動態變化所激盪出文化政策、地方治理、文化資產保存、文化地景變遷等課題,一場場從理論概念到實踐場域的辯證思考。 專文推薦 王志弘(臺灣大學建築與城鄉研究所教授) 黃瑞茂(淡江大學建築學系副教授) 誠摯推薦 李乾朗(臺灣藝術大學古蹟藝術修護學系客座教授) 阮慶岳(元智大學藝術與設計學系教授) 夏鑄九(臺灣大學建築與城鄉研究所名譽教授) 陳志誠(臺灣藝術大學校長) 黃光男(臺灣師範大

學美術學系名譽教授) 以上按姓氏筆劃排序

近代臺灣官方政策之推動與都市社會的因應── 以大龍峒保安宮之祭典為例

為了解決大同區公所地址 的問題,作者劉濟寬 這樣論述:

寺廟祭典乃國家與社會互動的重要樞紐。每逢祭典,總有大批人群湧入,致使統治者會利用各種管道加以規範,而民間為了維護傳統,勢必有所因應。 關於歷代政權對臺灣民間信仰的治理方針── 清代以國家化、標準化、儒教化為目標,透過納入祀典、封號、賜額、捐獻助建、助撰碑碣、列載地方志等為媒介,將權力延伸至地方社會。日治初、中期,總督府推動宗教法制化,採尊重舊慣、加強監督信仰活動之雙軌模式。只不過,1930年代後,伴隨日本軍國主義崛起,官方推崇國家神道、實施國民精神作興,寺廟與祭典在社會教化運動、民風作興運動下面臨改革。戰後初期,國民政府則是沿用〈監督寺廟條例〉、〈寺廟登記規則〉,試圖以公權力介

入寺廟事務,並陸續頒布〈查禁民間不良習俗辦法〉、〈改善民俗綱要〉等政令,約制迎神賽會,嘗試統一中元普渡和各地神誕遶境,這種政策導向直至1970年代後期才逐漸改變。 本文聚焦1895年至1981年的大龍峒保安宮中元祭典和保生大帝聖誕遶境,探究其發展以及觀察都市社會因應國家政策的方式。大龍峒地處臺北盆地,日治時期因鄰近人口密集的臺北市街區,受惠於各項現代建設,大正十(1921)年甚至被劃入臺灣政治、經濟核心的臺北市管轄,成為國策接收與試驗要地,也是觀察國家與都市社會互動的指標。且保安宮自清代以來作為同安人信仰中心,每逢保生大帝誕辰和農曆七月,傳統祭祀網絡的三堡地域居民皆齊聚大龍峒,參

與祭祀、宴請親友。藉由這兩個年例性祭典活動,瞭解官方政策如何在都市推行?成效為何?祭典可能面臨之限制?三堡何以應對?尤其日治後期到戰後初期係戰事最激烈的階段,亦是國家權力最為擴張的時期,其發展態勢所呈現之特色,更是本文關注重點。 另外,介於官、民之間尚有一群地方菁英扮演協調與溝通的角色,他們一方面協助官方宣導、推行政策,一方面代表地方居民發聲、傳達民意。不僅如此,諸多菁英還加入寺廟管理或祭祀組織,積極參加祭典活動,例如大正年間三堡菁英擔任管理人、總董事和董事,共同掌理廟務,其中也有不少人出任爐主、頭家,負責辦理中元放水燈、普施。至於保生大帝聖誕遶境,許多人投入力士會或子弟團等祭祀

組織,規劃、籌備迎神事宜。這種現象甚至延續到戰後初期。因此,藉由組織的陣容還有菁英的參與過程,以理解他們如何取得象徵資本、建構文化權力網絡。

高雄縣「大樹公」信仰之研究

為了解決大同區公所地址 的問題,作者蘇瑞展 這樣論述:

世界上許多民族均存在對大樹的崇拜,特別是對於精靈所依附的巨大樹木;台灣承襲漢民族對「神樹」、「聖樹」的崇拜,早期先民移墾台灣時,亦一併將此對樹的崇拜習俗移植台灣。台灣地形起伏大,多山地分佈,氣候溫溼多雨,適於林木生長,長久以來與林木相互依存的人們,對樹即產生崇拜心理。 高雄縣東北部山地區地勢較高,依次向西南部平原區降低,部分地區尚保留較多的林木,至今仍保留對大樹的祭祀活動,且「龍樹尊王」的分佈,為本縣所獨有。本文以高雄縣為主要研究場域,以實察方式蒐集各地大樹公信仰相關資料,佐以地方相關文獻資料,參照比對以形成論述,進而歸納結論。 全文概分為四個主要部分探討,首先由遠古時代的自然崇

拜,進而整理出原始社會中的樹神崇拜,繼而探索台灣大樹公崇拜的淵源及歷史源流,並探討台灣幾處著名大樹公相關事蹟。 第二部分則以實察所得結果,將大樹公型制依「原型」、「神位型」、「神像型」區分,分別紀錄高雄縣的大樹公概況,並分析其分佈情形。高雄縣的大樹公,筆者目前發現有一百三十六處,其位置多位於高屏溪下游西岸,且多為榕樹大樹公,與高雄縣的開發密切相關。 第三部分為高雄縣大樹公信仰的探討,分別就大樹公的神格做探討,並探究「龍樹尊王」與大樹公的淵源,釐清「樹大有神」的觀念及地方差異,探析大樹公相關的鄉野傳說。 第四部分為高雄縣大樹公信仰與民俗,探討大樹公信仰與拜契文化,並藉由民間盛行

的「大家樂」賭博遊戲,探究在功利主義的社會風氣下,大樹公信仰的興衰。最後,則探討與大樹公相關的民俗及其意涵。 大樹公信仰自古至今維持不墜,相關的事蹟依然為人們所傳頌,祭祀的活動依然維持不斷,隨歲月源遠而流長。