大同 善 化寺的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李乾朗寫的 神靈的殿堂:李乾朗剖繪中國經典古建築2《限量作者簽名版》 和宿白的 藏傳佛教寺院考古都 可以從中找到所需的評價。

另外網站五千年文明看山西!低调的古建大省,我们欠它一场巡礼也說明:大同 (云冈石窟、华严寺、善化寺、悬空寺、九龙壁、永安禅寺、观音堂)、朔州(应县木塔、崇福寺、净土寺)、忻州(五台山、佛光寺、南禅寺、岩山寺、 ...

這兩本書分別來自遠流 和生活‧讀書‧新知三聯書店所出版 。

南華大學 宗教學研究所 黃國清所指導 方耀珠的 准提法的思想與實踐研究—以十方禪林為中心 (2021),提出大同 善 化寺關鍵因素是什麼,來自於十方禪林、准提法、顯密圓通成佛心要、南懷瑾、首愚。

而第二篇論文國立中正大學 中國文學研究所 鄭阿財、謝明勳所指導 張家豪的 唐代「佛傳文學」研究 (2018),提出因為有 佛傳、唐代文學、道宣、王勃、敦煌文學的重點而找出了 大同 善 化寺的解答。

最後網站最完整的辽金建筑#大同善化寺 - 抖音則補充:大同善化寺 是中国现存规模最大、最完整的辽金建筑#大同善化寺# #古建筑之美#慢下来看世界#历史古迹- 艾诗远于20220114发布在抖音,已经收获了125个喜欢,来抖音, ...

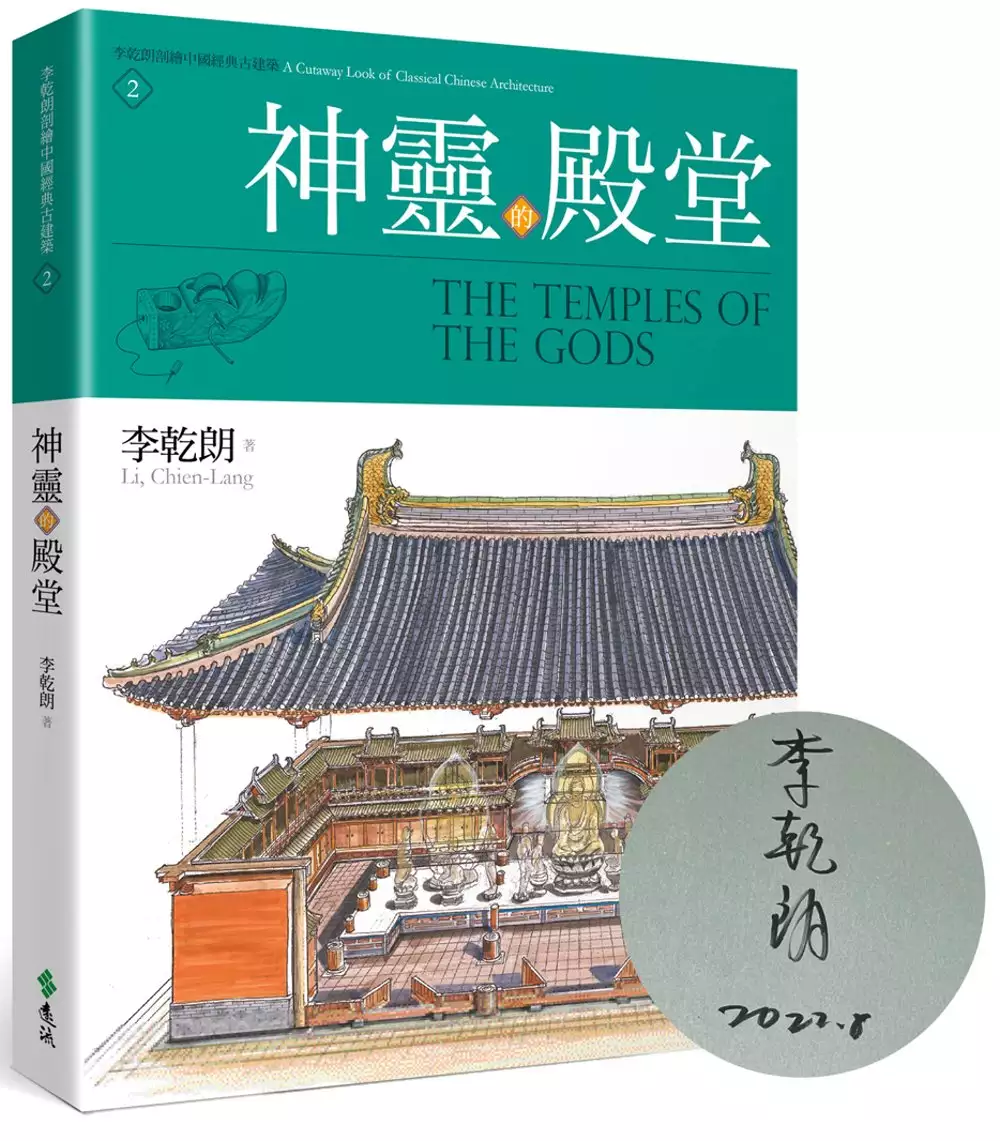

神靈的殿堂:李乾朗剖繪中國經典古建築2《限量作者簽名版》

為了解決大同 善 化寺 的問題,作者李乾朗 這樣論述:

透視神繪第一人.建築偵探超視野 ――李乾朗古建築巡禮35年經典代表作 我所選的皆是中國建築史上的最經典的作品, 並且是我親自到訪過,有臨場體驗,才能正確地畫出剖視圖。 以剖視圖與鳥瞰圖來表現古建築是本書最主要的精神! 為了深入地分析古建築的構造特色, 我採用局部切片,或掀頂或鳥瞰等不同角度, 將建築物內部的細節呈現出來,並拉出細線以扼要的文字說明。 這些方法看似在「解構」一座古建築, 但卻讓讀者可以用眼睛走進古建築。 ~~李乾朗 「李乾朗剖繪中國經典古建築」系列,是作者三十五年來中國古建築田野考察與研究心得之總結。涵蓋《眾生的居所》與《神靈的殿

堂》二大面向,深入探索其中十八大類,共七十二座經典建築個案。 時空由秦漢以迄明清,從新疆、青海、北京到閩南。無論是尺度宏大的宮殿寺院,因地制宜的民居,或是亭台水榭的著名園林,還有體現藏傳佛教精神的喇嘛寺,帶伊斯蘭風格的清真寺喚拜塔等等,作者皆以最能彰顯各個古建築特色的手繪剖視彩圖,加上實景攝影圖像與特色導覽解說,引領讀者進入時光隧道,甚至穿牆破壁,領略古代匠師高超的工藝技術,體驗每一座古建築令人驚豔的空間美感。 在經典個案之後,另有同類型「延伸實例」的介紹與比較;而「延伸議題」則以簡練的文字、精細的手繪圖與大量的攝影圖片,歸納整理中國古建築之基本欣賞知識。最後,並附中國古建築常見之

術語詞解。 《神靈的殿堂》一書涵蓋中國經典古建築中,屬於「神靈」世界的空間代表作,形式多元,類型多樣,包括佛寺、佛塔、石窟、喇嘛寺、道觀及清真寺等六大類,共三十八座經典建築個案,並延伸討論十六個相關實例與十五個重要建築議題。 名家推薦 漢寶德(建築學者) 杉浦康平(國際知名設計大師) 黃永松(漢聲雜誌社發行人) 林洙(大匠的困惑:建築師梁思成》作者) 李祖原(建築師) 黃永洪(建築設計師) 登琨艷(建築設計工作者) 漢寶德(建築學者) 李乾朗教授年輕時就熱愛傳統建築,又是少有的徒手摹寫建築的能手,在古建築的研究上,早已嶄露頭角。大陸開放後,

他花了數十年時間,認真訪問、記錄了主要的古建築,其足履之廣,用心之深與專注的程度,無人能出其右。這是中國古建築著作中,表達最清楚,內容最精準,圖面最悅目的一部書。 杉浦康平(國際知名設計大師) 本書視點上的最大特色是,巧妙地將外觀與內部的透視圖呈現在同一畫面上。藉由這個手法,把從外觀無法推測,驚異未知的內部景象描繪出來,彷彿是精密的人體解剖圖的透視方式,讓讀者得以正確了解。這是一部古建築巡禮不可欠缺、重要而珍貴的著作。 黃永松(漢聲雜誌社發行人) 我是學美術的,特別看重繪圖工作,我主持漢聲雜誌美術部門,因此建築圖繪常常責成編輯向乾朗兄求教並學習,他們都和我一樣,稱他為「李老

師」。 他好像有透視眼,能看穿房子,理出結構。好幾百幅圖稿就是這樣出來的,張張都是古建築的寶貝。乾朗出書,是他數十年研究中國經典古建築的總成果,尤其書中數十幅彩色透視大圖與線圖最為精采。 林洙(《大匠的困惑:建築師梁思成》作者) 過去每當我和梁思成先生談到他做學問的事時,他往往只淡淡一笑說:「這只是笨人下的笨功夫。」今天當我看到乾朗的這部大作時被驚呆了,不禁想起了梁公說的「笨人下笨功夫」的話。乾朗每調查一處古建築時都是用全身心去體察,書中數十幅圖畫即是作者的心血之作,因此他可讓讀者用眼睛走進古建築,而這正是本書的最大特色。 李祖原(建築師) 此部作品是李乾朗教授用數十

年的生命,深入探討數十座經典中國古建築物,採用剖視圖與鳥瞰圖手法,來展現整體論如何在中國古建築之空間布局、造型設計、建築構造之應用。這是一部中國古建築解密入手之好書。 黃永洪(建築設計師) 我非常羨慕乾朗的一雙似X光及電腦般的巧手,他的雙手一如傳統建築師,總能精確地傳達雙眼所見及腦中所想的形體,畫出來的圖讓人一看就懂,數十年來他對古建築研究不斷的熱情投入,讓他知識淵博,手繪的圖風也越見成熟親和,以致能深入淺出地帶領著神往者撥開迷霧,進而觸及中國建築的精髓。 登琨艷 (建築設計工作者)

如果真相信眾生皆有輪迴轉世的話,乾朗兄定是那千年木作老匠師,幾番幻化轉世、穿越千年時空復返而來,目的是為了掃描他那累生累世所建造,且尚還留在人世間的老建築,準備帶到下一世去!今天的他,儼然已經成為中國古建築的守護神靈。 (以上為摘文)

大同 善 化寺進入發燒排行的影片

日本去到哪裏都見到寺廟,雖然每座寺廟都有它的故事,不過外觀好像都大同小異,有點悶嗎?建議你去位於長野縣的善光寺。

善光寺內主要供奉的絕對密佛阿彌陀三尊,據說是日本最早期發現的靈佛,它是完全不公開的佛像,即使善光寺每七年會辦一次「御開帳」,「公開」阿彌陀三尊,其實都是模擬本尊的佛像而已。不過,今天主要不是要介紹善光寺!

而是前往寺院的一條參道上,有一間可以讓我們體驗自己製作萬花筒的地方。製作完的萬花筒,可以透過細孔看到變化多端的色彩,很療癒!老闆娘說,萬花筒每一刻的畫面都不同,一刻就是永恆!參觀完善光寺,再體驗萬花筒,最後逛參道兩旁的商鋪,買長野縣特產,包你覺得滿足!

萬花筒製作過程相當簡單,首先選擇及放入材料,那裏有珠串、絲帶、花、石等選擇。然後蓋上木蓋子,再貼上膠帶,自由設計款式,完成!

而萬花筒的款式亦有三款選擇,第一款是要手動搖晃,個人認為較難靜心觀賞畫面變化。第二款要手動玻璃管,較簡單易做。第三款於玻璃管加入液體,只要把玻璃管定着,材料自然會上下流動,很方便。光看文字可能很難想像,現在立即去看影片吧!最後還有拍攝萬花筒的小貼士。

善光寺宿坊 白蓮坊

地址:〒380-0851長野市元善町465番地

電話:+81 026-232-0241

網站: http://www16.plala.or.jp/syukubou/

採訪:黃愷晴

拍攝:黃愷晴

鳴謝:富山縣觀光推進機構

===================================

立即Subscribe我哋YouTube頻道:http://bit.ly/2Mc1aZA (飲食男女)

新店食評,名家食譜,一App睇晒!

立即免費下載飲食男女App: http://onelink.to/etwapp

《飲食男女》Facebook:http://www.facebook.com/eatandtravel

飲食男女網站:http://etw.hk

Follow我哋Instagram,睇更多靚片靚相:http://bit.ly/2J4wWlC (@eat_travel_weekly)

准提法的思想與實踐研究—以十方禪林為中心

為了解決大同 善 化寺 的問題,作者方耀珠 這樣論述:

目前學界對准提法的研究,大多著重於經典研究。相關研究有對於准提法的修證體系或是著眼於准提思想流布的論述,也有以道㲀《顯密圓通成佛心要》為中心論述准提儀軌的編撰,及准提法的理論與實踐等。本論文嘗試以「十方禪林」−−當代弘傳准提法道場之視角,深入解析准提法的思想與實踐所作的研究。 本論文分別從宏觀與微觀兩個面向來審視「十方禪林」弘傳之准提法。宏觀視野,在於探究准提法自傳入漢地暨開展之歷史變遷中,「十方禪林」准提法的定位;微觀視野,則聚焦於了解「十方禪林」准提法之內蘊思想,以及深入十方准提法實踐操作面之重點強調。 研究成果顯示:(1)「十方禪林」所弘傳的准提法,是南懷瑾在道㲀「中國式」(或

漢傳式)准提法後的再創新,由於符合太虛主張「中密(中國密宗)」的內涵,可稱之為「中密准提法」;(2)「十方禪林」首愚所弘傳的准提法,其核心思想為「先悟毗盧法界,後修普賢行願海」,這是基於十方准提儀軌完整具備了佛法修持三要件之見地、修證、行願。「見地」相當於道㲀所說的「先悟毗盧法界」,「修證」和「行願」則是道㲀所言之「後修普賢行願海」。(3)「十方禪林」准提儀軌修持強調般若慧觀、金剛念誦,重視中醫身體觀及命門說。般若慧觀如同火車行進時之車頭,指引正確方向;金剛念誦則如火車賴以前進之引擎動力。二者相輔相成,輾轉增上。同時,以中醫身體觀與命門學說來解說准提修持原理,亦是某種型式的將准提法再次向漢文化

靠攏。

藏傳佛教寺院考古

為了解決大同 善 化寺 的問題,作者宿白 這樣論述:

中國的古建築遺跡,主要分為漢式建築、藏式建築、伊斯蘭建築和基督教建築四大系列,其中以漢式和藏式古建築更加重要。宿白1959年、1988年兩度入藏考察,在繼承梁思成、劉敦楨、林徽因等前輩開創的營造學社調查研究漢式古建築方式的基礎上,觀察西藏不同時期佛寺建築形態和發展進程,在藏式古建築研究領域具有開創之功,建立了邏輯明晰、立論堅實、獨闢蹊徑的科學系統。 書後所附近七十幅圖版是記錄西藏寺院歷史面貌的珍貴資料,已成為重建和修復這些古建築的重要依據。除藏地佛寺建築,書中也涉及甘肅、青海、內蒙古明末以前的藏傳佛教遺跡,也有專章討論元大都(今北京)、杭州兩地的藏傳佛教寺院。全書以巨量的建築實物證據,展現出

西藏歷史文化與祖國內地聯繫越來越緊密的發展軌跡。 9媒體推薦: 宿白先生與西藏古建築研究 羅 炤(中國社會科學院世界宗教研究所研究員、房山雲居寺與石經文化研究中心主任) 1983年,我在西藏半年多,回京以後見宿先生,他關切地詢問西藏的情況,我告訴他薩迦北寺在“文化革命”中被全部拆毀了。他連聲說:“太可惜了!太可惜了!”隨手打開抽屜,拿出三個筆記本,告訴我,這是他1959年在西藏調查寺廟建築和文物時的記錄。我認真地翻看,感覺太寶貴了,因為宿先生那時記下的不少重要建築,經過“文化革命”已經不存在了,就建議他整理出版。他說這些只是素材,單憑這些記錄還不夠。我又告訴他,拉薩藥王山下有一個吐蕃早

期的石窟,保存的還比較好,建議他再去西藏。宿先生有些動心,但當時考古系剛剛從歷史系分出,事情很多,他無法分身。1984、1985年我又去西藏一年多,當時全國開始文物普查,支援西藏文管會工作的張建林、張仲立、何周德、仵君魁等同志在山南地區先後調查和發現了幾座早期殿堂以及其中的塑像和壁畫,我也去現場參觀了,感覺更有必要請宿先生再次進藏,便和文管會前後兩任主任甲央和索朗旺堆同志商談,他們都很重視,誠懇歡迎宿先生。 回京後,我把新發現的塑像、壁畫的照片拿給宿先生看,他認為很重要,此後多次約見來京編寫阿裡地區考古報告的建林、君魁同志,進一步瞭解情況。經過充分的準備,1988年宿先生再次進藏調查。此後數

年,他埋頭整理、研究兩次調查的資料,並且將當時出版的幾乎所有的漢文西藏歷史文獻搜羅殆盡,僅個人買的就有260多種,前幾年他把藏書捐給北大圖書館的時候,還親筆寫了這些書“是為《藏傳佛教寺院考古》一書輯聚之書”。 那時我去看他,說的全是西藏的事,在兩、三年的時間裡,幾乎每次去他家,書桌上攤的都是那兩張後來出現在《藏傳佛教寺院考古》結語部分(《西藏寺廟建築分期試論》)的大表,他不是低頭在表上填圖,就是在仔細地填寫或核對文字,頭也不抬,直到完成工作才和我打招呼。1996年《藏傳佛教寺院考古》出版,他特別鄭重其事地送我一本。認真拜讀之後,我才明白,全書的精華、他幾乎全部的心血,主要都凝結在這兩張大表上

了。我原來只是覺得宿先生筆記本裡的那些圖和文字記錄太寶貴,應該整理出版,促成他再次進藏也僅是覺得有新的重要發現了,需要進一步補充資料,期望的目標只是出一本西藏古建築資料彙編而已,聊以彌補“文化革命”留下的歷史遺憾。沒有想到,此時看到的是一個事實充足、圖文並茂、邏輯明晰、立論堅實,而且獨闢蹊徑的科學系統!宿先生以每一座寺院皆有的平面佈局和西藏建築必具的柱頭托木作為觀察的切入點與對比的尺規,解析紛繁的藏傳佛教寺院建築,勢如破竹,排出了一個整飭的序列。這時我才知道宿先生的分量有多重了,他是一個什麼層級的學者了;也才明白了,此前從宿先生那裡學到的佛經版本目錄知識,只是他學問中的一個小枝節,我掌握的不過

是一項入門級的小本事罷了。 我到過西藏一百多座寺院,調查貝葉經之餘,還有些興趣觀察西藏寺院的建築特點,但一直不得要領。不過,因為腦子裡留下了很多直觀的印象,《藏傳佛教寺院考古》的結語以及其中的那兩張大表,讓我茅塞頓開,拍案叫絕!由此觸及到宿先生治學的奧秘,開始認識他掌握和運用的那一整套嚴密、精細、科學的方法。那是歐洲科學界積累了幾百年才形成的體系和規範,宿先生是中國傳統的史學出身,沒有留過洋,怎麼會有這樣的本領?怎麼會這樣觀察、記錄、分析、綜合、展示考古物件?有一位考古學家曾經當面對我說:“宿白先生是朴學。”他可能沒有透徹讀過宿先生的著作,只是知道宿先生精通古代文獻而已,並不真正瞭解宿先生在

理論和方法上的造詣。經過多年探問,我才知道宿先生先後師承馮承鈞、孫作雲、容庚、湯用彤、向達、趙萬里、裴文中等人,在治學方法上尤其受到馮承鈞、湯用彤、向達、裴文中四人的影響z大,而這四位前輩學者都有深厚的歐美學術背景。 在古建築領域,宿先生受益于梁思成、劉敦楨、趙正之三位先生甚多。中國的古建築,主要的遺物可分為漢式建築、藏式建築、伊斯蘭建築和基督教建築四大系列,就世界性的地位和影響來說,漢式和藏式古建築更加重要。梁思成、劉敦楨先生在漢式古建築的研究領域貢獻巨大,人所共知。宿先生在藏式古建築研究領域的開創之功、以及他建立起來的科學系統,至今尚未得到充分的認知,就連我原來也只認識到《藏傳佛教寺院考

古》一書是西藏歷史考古學的奠基之作,對它的科學意義僅僅是從方法論方面留意了一點,但對其整體的科學價值則遠遠認識不足。實際上,從學科劃分來說,《藏傳佛教寺院考古》一書的建築學成分相當大,已經不能完全歸類于文科著作和考古學著作了。 梁思成、劉敦楨、林徽因等營造學社的前輩學者在20世紀30年代調查、發現的唐、宋、遼、金時期的古建築,絕大部分是漢傳佛教寺院裡倖存下來的遺物。漢傳佛教寺院自梁武帝時期的同泰寺開始依照皇宮規制構建(稍早的北魏洛陽永寧寺已有部分按皇宮規制營造),至中晚唐時期,以佛殿為中心的佛寺形制逐漸取代南亞、中亞傳來的以佛塔為中心的寺院形制,雖然遼、宋時期仍然存有很少的如應縣佛宮寺和莆田

東岩山報恩寺這樣的、以佛塔為中心的寺院,但絕大多數佛寺的規劃佈局都是以中軸線上的佛殿為中心,至20世紀前期的一千一百多年裡,漢傳佛教的寺院佈局和殿堂、樓閣的形制結構總體穩定,僅有局部的變化。同時,漢傳佛教的僧人和佛寺數量在南北朝後期達到D峰,此後銳減,唐玄宗以後漢傳佛教的發展進一步萎縮,雖然邊遠的四川、南詔—大理、遼等地曾經一度輝煌,但總體上漢傳佛教是不斷走下坡路的。漢傳佛教建築反映了以上的歷史演變,唐玄宗以後再也沒有出現北魏的平城五級大寺與洛陽永寧寺、梁武帝的同泰寺和武則天的天堂這樣的宏大建築了。 營造學社對於古建築的調查研究是在漢傳佛教極度凋零的歷史時期進行的,當時五臺山南禪寺尚未發現,

遺存最早的佛光寺東大殿距離漢傳佛教第一座寺院建成已經有800多年了,梁思成、劉敦楨等先生發現的是寥若晨星的唐、遼、宋、金代古建築,而且每一處只有一、兩座孤零零的早期殿堂、樓閣、佛塔,最完整的正定隆興寺(大佛寺)和大同善化寺也僅餘三、四座北宋和遼金時期的大型建築物。因此,他們只能把主要精力放在對於地上早期遺存物的測繪和記錄,重點對於《營造法式》和木作工藝等建築技術方面的問題進行研究。梁、劉等先生雖然十分重視寺院的歷史沿革,但客觀存在讓他們只能從文獻資料和多種多樣的零散遺跡中,瞭解晚唐以前的房屋建築、包括佛寺建築,無法直接從現存的地上實物具體認識自東漢至晚唐時期漢傳佛寺的規劃佈局與建築物的實際形制

,及其詳細的發展變化過程。 宿白先生對於藏傳佛教寺院的調查研究,面對的是完全不同的歷史背景和實存狀況。藏傳佛教最早的寺院、始建於西元647年的大昭寺,其最初的構築至今仍然保存,其他的小昭寺、桑耶寺、薩迦北寺和南寺、納塘寺、霞魯寺等吐蕃時期至元代早期具有重要歷史意義和科學價值的寺院,不僅可以勘查它們的早期規劃和佈局,而且能夠比較清晰地看出它們的歷史演變過程。特別重要的是,經過吐蕃時期的兩次挫折,10世紀後半期以後藏傳佛教恢復發展,12、13世紀以後寺院規模和僧尼人數成倍、甚至成10倍地大擴張,至20世紀中期仍方興未艾。這樣,宿先生對於西藏古建築的調查研究是從最早的建築形態開始的,而且探討的是一

個由小到大且巨大擴充的發展過程,而不是漢傳佛教古建築研究只能從中間形態開始、而且研究物件呈逐步萎縮狀態的情況,因此不能簡單地照搬營造學社的研究模式,必須從新的視角、以新的方法觀察、反映西藏不同的佛寺建築形態和發展變化進程。 宿白先生調查的第一個寺院是拉薩著名的大昭寺,發現其最初的建築遺存幾乎是原封不動地移植印度佛寺的形制,而與大昭寺相距不遠、且同屬松贊干布時期的劄拉魯浦石窟寺,則移植了中原和河西走廊石窟寺的形制;此後在11世紀至14世紀前期,大昭寺不斷地改、擴建,吸收了祖國內地和西藏本土的建築元素,與原有的印度形制融合成為一體;14世紀中期至17世紀初又不斷局部整修,結構進一步改變,進入第三

階段;17世紀前期至20世紀中期為大規模整修擴建階段,內地建築元素大量增加,西藏本土特色更加鮮明。 細緻地解析了大昭寺這個重要的標本之後,宿先生觀察藏傳佛教其他寺院建築便有了一個準確、可靠的尺度,能夠進行比較精細的對比研究,發現吐蕃時期建立的寺院、如著名的桑耶寺,也經歷了和大昭寺大體相同的變化,其他的眾多寺院則步伐不同地分別走過了11世紀至14世紀前期、14世紀中期至17世紀初、17世紀前期至20世紀中期的三個階段,而始建於15世紀前期的格魯派大寺院還發展出巨大規模擴建和嚴格等級規制的第五階段。藏傳佛教寺院建築總體上經歷了五個時期,無論是單體的建築物形態結構,還是寺院的整體佈局,都發生了巨大

的變化。這是在漢傳佛教建築中看不到的情況。 大昭寺 宿白先生還詳細地調查了以江孜白居寺塔為代表的各種尼泊爾—藏式佛塔,為研究西夏和內地元、明、清時期的眾多藏式佛塔提供了翔實的參考資料。 在宿先生對於藏傳佛教寺院的調查和研究中,首先注意的是建築物的規劃佈局和形態結構,同時高度重視木作工藝等技術手段,特別關注印度—尼泊爾、中國內地和西藏本土這三種建築元素的結合和演變,展現出西藏佛教寺院存在著從移植印度佛寺的規劃佈局和建築形制,到越來越多地吸收祖國內地和西藏本土建築元素的發展變化過程,不僅建立起一個明晰的科學系統,而且從古建築領域以巨量的建築實物證據,清晰、自然地顯示出西藏歷史文化的發展軌跡

——與祖國內地的聯繫越來越密切的西藏本土化進程。 在宿先生1959年進藏的數年之前,原營造學社成員盧繩先生已曾對承德外八廟的藏式建築進行了認真的調查和測繪,發表了學術價值很高的論文,1982年天津大學建築系在盧先生工作的基礎上出版《承德古建築》一書,在國內外獲得盛譽。不過,外八廟是仿藏式建築,與西藏的古建築尚有差別,而且是在康熙至乾隆時期不足七十年間建成的,無法從中理出藏式建築的體系。遺憾的是,1959年盧先生身處逆境,未能和宿先生一同赴西藏調查,1977年又過早離世,對藏式建築進行全面、系統調查研究的重任,便由宿先生獨自承擔了。 宿白先生全面地繼承了營造學社的學術傳統,同時,面對西藏不同

的、紛繁複雜而又完整豐厚的遺存狀況,他另闢蹊徑,創造性地建立起新的學術系統,並將其延伸到漢式古建築的研究領域——既重視古代建築物個體及其構築工藝,又重視古代建築(城市、寺院、衙署、府第等)整體的規劃佈局。繼梁思成、劉敦楨先生之後,宿白先生在中國古建築研究領域裡做出了新的重要貢獻。 在高寒缺氧、交通不便的雪域高原,宿先生以不到半年的時間,整日站立,爬上爬下,獨自一人觀察、步測、繪圖、記錄了四、五十座寺院,留下大量的現場描圖和文字記錄,為開創西藏歷史考古學和古建築學積累了寶貴的、很多是獨一無二、無法再得的第一手資料。除去路途上的時間,他在寺院現場的工作時間不足五個月,平均在每座寺廟停留不到四天,

其中三分之一以上的寺廟規模巨大,結構複雜,即使有一個多人合作的專業團隊共同進行調查,一個月也未必能夠完成一座大廟的工作任務。因此,看到《藏傳佛教寺院考古》一書中有那麼多的現場實測實繪圖和那麼細緻的文字記錄,我無法想像宿先生當時在西藏是如何緊張地工作。 二十年前,我對於營造學社的學術體系一無所知,古建築的知識也幾乎為零,在為《藏傳佛教寺院考古》一書寫的書評中,僅僅把它看作文科和考古學的著作,完全不懂得宿先生此書在古建築領域裡做出的開創性工作及其科學價值。近二十年來,多多少少對營造學社有了一點瞭解,古建築知識也增加了一點皮毛,才開始認識到宿先生在西藏的工作與營造學社之間的聯繫、以及它們之間的差別

,認識到我的失誤。我國考古界、古建築界的不少學者、專家涉及西藏、特別是藏傳佛教方面的相關問題不是很多,可能受到我的書評影響,對《藏傳佛教寺院考古》一書的認知遠遠沒有達到應有的高度。在此,我應當鄭重道歉! 事實上,宿先生不僅在古建築領域,而且在古代城市、雕版印刷、造紙、陶瓷、鹽業、絲綢、玻璃等科學技術史方面,都有十分深入的研究,對於石窟和佛寺雕塑、壁畫的研究更久負盛名。他不僅是一位貢獻卓著的考古學家和考古學教育家,還是一位科技史大家和藝術史家,1997年獲得的“島田獎”便是國際上的東亞藝術史大獎。 1996至1998年期間,我多次向宿先生討教方法論方面的問題,後來和他談起治學方法以及他的師承

,曾開玩笑地說:“你是一個真正的資產階級學者。”他也知道我這句玩笑話純粹是學術意義上、方法論上的,沒有任何政治含義,不僅沒有生氣,還鄭重其事地對我說:“師父領進門,修行在個人,最要緊的東西還得自己上心琢磨,還是得從實際工作中悟。” 由於有興趣,我反復拜讀《藏傳佛教寺院考古》,尤其用心琢磨宿先生的治學方法,再三向他請教。他告訴我:“觀察考古物件,要找有特徵性的,又是普遍存在、可以做比較的物件和樣式。”我在福建調查南少林和天地會的起源問題時,又看到很多古建築,注意到北方古建築比較少見、但在福建普遍存在的一個建築構件——柱礩,按照宿先生傳授的方法,將它們的形制特徵與文字記載或當地口傳的資料聯繫起來

,逐漸能夠根據柱礩的不同特徵把宋、元、明、清各個時期的福建古建築排出隊來,甚至能把北宋末年和紹興年間僅相差一、二十年的不同特徵找出來,曾經在泉州郊外山上的兩座古建築遺址做過驗證,我的判斷竟和事後看到的文獻記載吻合無間。遺憾的是,我不是學考古的,不會繪圖,無法準確地表示出來,只能作為業餘愛好,玩兒票而已,寫不出科學性的論文。不知福建或古建築界人士是否做了柱礩的研究,希望能有豐滿的研究成果出現。 其實,無論是中國“樸學”的厚實,還是西方學術的精密,都不能涵蓋宿先生的全部學問。他立足于中國(包括藏、蒙、新疆地區)豐厚的歷史背景,放眼中亞、南亞、西亞和埃及、希臘、羅馬的古代文明(宿先生對於域外文明的

積累我僅知皮毛),在多個不同的領域都做出了開拓性的重大貢獻。現在,國內外可能還沒有一個人有足夠的知識,能夠對宿先生的全部學術工作做出整體性的評價。遺憾的是,一是在他精力最旺盛的時期,政治運動干擾太多、太大,他頭腦裡積蓄的知識和思想遠遠沒有充分地發揮出來;二是北大考古學科的建設、乃至全國的文物考古培訓工作,耗費了宿先生太多的時間。不過,這也讓他當之無愧地成為對於中國考古學教育貢獻Z大的人。 宿白(1922-2018) 中國歷史時期考古學的開創者、奠基者和集大成者,不僅在石窟寺、佛教建築、版本目錄等方面專有所長,而且自北大歷史系考古專業成立(1952)之初便開始執教並掌

管系內工作,桃李天下,奠定了後段考古的整體格局和方法,在專業領域內享有泰斗聲望;2016年曾榮獲中國考古學會終身成就獎。他的代表作如《白沙宋墓》《中國石窟寺研究》《藏傳佛教寺院考古》等所達到的學術高度和創立的學術範式,至今難以超越,是相關專業學者和學生的必讀經典。 前 言 西藏拉薩地區佛寺調查記 西藏山南地區佛寺調查記 西藏日喀則地區寺廟調查記 西藏日喀則那塘寺調查記 西藏江孜白居寺調查記 阿裡地區劄達縣境的寺院遺跡 ——《古格王國建築遺址》和《古格故城》中部分寺院的有關資料讀後 西藏寺廟建築分期試論 拉薩布達拉宮主要殿堂和庫藏的部分明代文書 趙城金藏、弘法藏和薩迦寺發現的

漢文大藏殘本 榆林、莫高兩窟的藏傳佛教遺跡 張掖河流域13—14 世紀的藏傳佛教遺跡 武威蒙元時期的藏傳佛教遺跡 永登連城魯土司衙和妙因、顯教兩寺調查記 呼和浩特及其附近幾座召廟殿堂佈局的初步探討西夏古塔的類型 元大都《聖旨特建釋迦舍利靈通之塔碑文》校注 居庸關過街塔考稿 元代杭州的藏傳密教及其有關遺跡 後 記——節錄《安多政教史》的有關部分 徵引漢譯藏文文獻簡目 附錄 50 年代西藏寺院建築攝影選輯 前言 這本《藏傳佛教寺院考古》是按大區域劃分為三個部分組織的。第一部分是西藏寺院,第二部分是甘青內蒙古寺院,第三部分是內地的蒙元時期藏傳佛教寺院遺跡。三個部分撰寫的時間

不同,寫法也多有差異。 第一部分西藏寺院調查,包括三個地區的調查記即拉薩地區、山南地區、日喀則地區調查記和《阿裡地區劄達縣境的寺院遺跡》、《西藏寺廟建築分期試論》等,共九個題目。前三個地區調査記主要資料是根據1959 年下半年我參加中央文化部西藏文物調查工作組時的調查日記。調查日記原為當時撰寫工作彙報而作,彙報訖,即擱置箱底。匆匆三十年過去,1988 年8 月再訪西藏之後,關心西藏文物的同志以部分寺院遭受損失,督我整理日記,備追查文物、重修建置時參考。恰好此時,西藏自治區文物管理委員會和西藏工業建築勘測設計院的有關著作陸續出版,可資補綴;許多重要藏文史籍也刊佈了漢文譯本,更可據以考訂。因此,

不揣簡陋,自1988 年底開始描圖、編寫,1989年6 月大體撰竣。其中拉薩地區的布達拉宮、日喀則地區的白居寺、那塘寺和薩迦北寺的漢文經卷,皆因故單獨整理,所以,俱另立標題;此次彙集,為了儘量保存整理時原貌,雖體例參差亦未改動。《阿裡地區劄達縣境的寺院遺跡》,原是1988 年出版的《古格王國建築遺址》、1991 年出版的《古格故城》兩書的讀後記,是1994 年寫成的;該文據上述兩書記錄的寺院殿堂試作了初步的編年探索。《西藏寺廟建築分期試論》,主要是前三個地區調查記中有關建築年代問題的小結,草稿完成於1989 年10 月,1992 年重寫了一遍,《阿裡地區劄達縣境的寺院遺跡》寫就,《試論》又需作

改動,一直到1994 年底才寫成了目前的文稿;該稿依據平面佈局和一件常用的建築構件——柱頭托木的變化,試將約從7 世紀起,迄於19 世紀的西藏寺廟殿堂大致分了五期,第五期又分了前、後段。以上第一部分從1988 年底到1994 年底,斷斷續續寫了六個年頭。寫的時間,實際也是我讀書學習的時間,邊讀邊寫,臨時抱佛腳,差錯難免,只盼能有益於以後的工作,也就不顧及其他了。 第二部分甘青內蒙古寺院調查偏重於明末以前的興建。藏傳佛教向北傳播,首及青海,自青海再行擴展,其主要通道有五路:出當金口抵敦煌;沿疏勒河上游,出龔岔口至安西;經祁連,出扁都口抵張掖;經樂都,渡大通河,出河橋驛,北上永登、武威;經化隆,

走臨夏、永靖,東抵蘭州。以上五路又都可北去內蒙古、東進中原,後兩路還可經由寧夏。因此,當此五路要衝的敦煌、安西、張掖、武威、樂都、永登等地,都存有較早的藏傳佛教寺院或其遺跡。《榆林、莫高兩窟的藏傳佛教遺跡》雖撰稿於1989 年,但調查記錄卻出於五六十年代。自張掖以東的資料,則是1988—1994 年間兩次去寧夏、內蒙古和河西公務之餘所蒐求的。早年記錄自多遺誤,近年聚輯更屬倉促。藏傳佛教于甘青淵源久遠,寧夏、內蒙古元明遺跡分佈亦多,這部分急就成篇挂一漏萬的文字,如果能夠補充一點在西藏本地與中原遺跡之間應有的必然聯繫,已是奢望;至於較有系統的論述,則非綿力之所及了。 第三部分內地的藏傳佛教遺跡,

現只輯錄蒙元時期在當時大都即今北京修建的兩處佛塔史料和對南宋舊都臨安即杭州的一些元代遺跡的初步考察。前者即《元大都〈聖旨特建釋迦舍利靈通之塔碑文〉校注》和《居庸關過街塔考稿》,兩文俱撰于“文革”前。當時,從西藏歸來不久,頗有以藏地的新知,整理京畿之舊聞的設想,所以,那兩篇以注釋碑文為主的文章,實際應是接觸一個新的領域後的習作文字。後者即《元代杭州的藏傳密教及其有關遺跡》,完稿於1990 年初。該稿系1989 年6 月參觀棲霞、剡溪南朝佛跡後,杭州同志邀我遊覽西湖,無意中于吳山寶成寺舊址發現麻曷葛剌像與三世佛殘像及一空龕成組的遺跡的考述,並輔以其他與元代杭州有關的藏傳佛教事物而雜綴成篇者。按蒙元

一代,內地興建藏傳佛教寺塔成風,大都、杭州兩地尤甚;藏傳佛教主要流行於蒙元貴族間,故元明易代之際,其建置多遭摧毀,但參考文獻對照遺址,規模較大的寺塔蹤跡尚有可訪求者,如近年對北京居庸關永明寺、白石橋附近的大護國仁王寺和杭州西湖南山南宋故內五寺等遺跡的勘查,俱獲有可喜線索即是例證,唯此類工作之進一步擴充、落實則需建設工程機構與考古文物單位的合作,個人力量是很難奏效的。

唐代「佛傳文學」研究

為了解決大同 善 化寺 的問題,作者張家豪 這樣論述:

本論文探討「佛傳」經漢譯,在唐前經少數高僧、文士運用於詩文,至唐代如何更廣泛地流行,成一重要文學主題。文中分別論述唐代高僧、文士、庶民三種不同社會階層,從各自不同視角所進行的佛傳文學創作,進而使「佛傳」於唐代文學中發展出多元面向、特色與價值。第一章為緒論,說明研究背景、動機、範疇、方法。第二章概述唐前佛傳漢譯與流傳情況,可見支遁較早以佛傳為主題創作,僧祐《釋迦譜》彙編佛傳之影響力及於唐代道宣之作,另外,佛傳故事亦與「佛誕」等相關宗教儀式結合,成為文人抒情之詩作題材。 第三至六章則聚焦唐代,分別以高僧道宣《釋迦氏譜》、文士王勃〈釋迦如來成道記〉與〈釋迦佛賦〉、以及流行於庶民大眾的敦煌佛傳

文獻為討論核心。其中指出道宣作品之護教、宣教精神。考辨王勃為〈釋迦佛賦〉作者的可能性。並整理豐富的敦煌佛傳文獻,說明其實際展演之空間、時間與方式。結論中則以較宏觀視角審視唐代佛傳文學。 綜言之,唐代佛傳文學就文獻數量與文學形式而言,皆明顯多於唐前,為創作一高峰。文士中,王勃以二種不同文學體裁為佛陀立傳之舉,為唐前所未見,而流行於唐代世俗之敦煌佛傳文獻,在變文、歌讚、應用文書中皆有以佛傳為題材之作,衍伸出多樣化文本,充分展現佛傳於唐代世俗化之特徵,佛傳故事藉佛誕、齋會等宗教儀式深入庶民日常生活,成為化俗時重要之主題。 在文學手法表現上,道宣、王勃之作少以人物行為、對話經營人物形象,務

求精要敘事以呈現佛陀行跡,王勃則更重字句雕琢與韻律,展現其才學。相較下,佛傳文學在庶民間的傳播則重視人物行為、對話,以塑造血肉飽滿的人物形象,甚至渲染世俗人情以引發閱聽大眾共鳴。 在佛傳情節之取捨上,則可見以「八相」敘述太子成道故事,已成一重要敘事模式。然而在「八相」中,不同敘事者對於情節取捨各殊,大致可見:高僧、文士重視「法義」,王勃偏重以「轉法輪」、「涅槃」等情節表現佛法意義,當能有效吸引教內高僧與對義理感興趣之文士,故〈釋迦如來成道記〉在宋代以後即有僧人作注,歷代多有立碑,亦有將之與〈釋迦佛賦〉合刻者。 敦煌佛傳文學在情節上則關注「血脈」傳承,重視太子成道前半生「降誕」、「占

相」、「納妃」、「出家」等親情糾葛,簡化佛理、少述涅槃,以貼近庶民百姓可感知的倫理、孝道進行渲染,在世俗化宣教過程中,當能起「先以欲鉤牽,後令入佛智」的化俗效果。而此等貼近世俗而豐富多樣的俗文作品,展現出至為豐沛的生命力,在唐以後仍有明、清寶卷如:〈悉達太子寶卷〉、〈雪山寶卷〉不斷宣傳、講唱,使太子成道故事不斷於世間流傳。

想知道大同 善 化寺更多一定要看下面主題

大同 善 化寺的網路口碑排行榜

-

-

#2.大同:善化寺与华严寺 - 知乎

善化寺 与华严寺是大同古城内最著名的两座古寺,是大同古建筑的代表。两座都是辽金寺院,规模还都不小,在海内实属罕见。 善化寺始建于唐代,时称开元寺,五代改名大普 ... 於 www.zhihu.com -

#3.五千年文明看山西!低调的古建大省,我们欠它一场巡礼

大同 (云冈石窟、华严寺、善化寺、悬空寺、九龙壁、永安禅寺、观音堂)、朔州(应县木塔、崇福寺、净土寺)、忻州(五台山、佛光寺、南禅寺、岩山寺、 ... 於 freed.news -

#4.最完整的辽金建筑#大同善化寺 - 抖音

大同善化寺 是中国现存规模最大、最完整的辽金建筑#大同善化寺# #古建筑之美#慢下来看世界#历史古迹- 艾诗远于20220114发布在抖音,已经收获了125个喜欢,来抖音, ... 於 www.iesdouyin.com -

#5.善化寺|千年古刹,艺术梵宫大同古时候又... 来自AKA阿佟木 ...

善化寺 |千年古刹,艺术梵宫 大同古时候又被称之为云中、以平城,大同古时候又被称之为云中、以平城,位于大同市大同古城南门内西侧的善化寺, ... 於 weibo.com -

#6.中国传统建筑文化-7.4 大同善化寺-网易公开课

7.4 大同善化寺中国传统建筑文化是中国传统文化的重要组成部分,传统建筑文化课程对于提升学生的综合素质、扩大学生知识范围,进而加深学生对中华民族的优秀遗产和文化 ... 於 open.163.com -

#7.华严寺与善化寺:在大同观看辽金建筑群 - 中读

华严寺与善化寺:在大同观看辽金建筑群. 作者:薛芃. 2020-03-04·阅读时长16分钟. 4305人看过. 本文需付费阅读. 文章共计8080个字,产生56条评论. 如您已购买,请登录. 於 ny.zdline.cn -

#8.大同善化寺_参考网

张兵白雪峰善化寺,位于大同古城永泰门西侧,俗称南寺,坐北朝南,南北长209米,东西宽251米,占地面积52459平方米。据寺内碑文记载. 於 m.fx361.com -

#9.善化寺旅游攻略 - 同程旅行

善化寺 ,位于大同市区西南方,始建于唐代,后毁于战火,辽、金时期开始重建。如今的善化寺是我国现存最为完整的辽金寺院。寺中的主要建筑天王殿、三圣殿、大雄宝殿等,都 ... 於 www.ly.com -

#10.善化寺- 大同市(官話) - Wikimapia

善化寺 (大同市). China / Shanxi / Datong / 大同市 ... 善化寺俗稱南寺,位于山西大同城內西南隅,為全國重點文物保護單位。面積13900多平方米。 於 wikimapia.org -

#11.朝聖之行-遼金藝術寶庫-大同善化寺 - 妙覺堂

大同善化寺 遊記(A)(B),分別由兩位師兄與師姐各自撰寫分享(A) 今天是九華五台行的第四天,天還沒亮全體就… 於 miaochuehtang.wordpress.com -

#12.【古韵山西行】(十二)大同:善化寺 - 碧芝。。淡写流年- 搜狐

作为全国重点文物保护单位,善化寺是一组比较完整的辽金时期的建筑群。寺内存有南宋大理学家朱熹之叔祖父朱弁所撰《大金西京大普恩寺重修大殿记》 ... 於 binktang.blog.sohu.com -

#13.善化寺_百度百科

善化寺 (Shanhua Temple),俗稱南寺,位於山西省大同市平城區南寺街6號。始建於唐開元年間,明代予以修繕,明正統十年(1445年)始更名善化寺。善化寺主要建築沿中 ... 於 baike.baidu.hk -

#14.雄风犹在的千年古寺——大同善化寺 - 人民号

在华严寺东南方向不到一公里的地方,矗立着大同另一座著名寺院——善化寺。善化寺始建于唐开元年间(713年—741年),初称开元寺,后晋时称大普恩寺,辽 ... 於 rmh.pdnews.cn -

#15.山西大同善化寺大雄寶殿的古代彩塑造像!罕見內部照片!高清 ...

寺廟內部是一般禁止遊客拍照的,偷拍會沒收相機,甚至召來更大的麻煩,所以以下照片可以說非常寶貴,請大家珍惜。目前佛造像藝術品拍賣市場可以說是藏 ... 於 www.ifuun.com -

#16.善化寺- 維基百科,自由的百科全書

善化寺 是山西省大同市城內的一所佛寺,靠近南城門,俗稱「南寺」,其內有一座遼代木構和三座金代木構建築,具有極高的文物價值,1961年被列為全國重點文物保護單位。 於 zh.wikipedia.org -

#17.辽金皇家艺术工程研究 - 第 75 頁 - Google 圖書結果

... 包括河北涞源阁院寺文殊殿(辽应历十六年,966年)、河北新城开善寺大殿(辽重熙二年,1033年)、山西大同下华严寺薄伽教藏殿(辽重熙七年, 1038年)、山西大同善化寺 ... 於 books.google.com.tw -

#18.大同古城善化寺旅游指南,3座金代1座辽代建筑,非常殊圣

大同 古城内有两座必去的佛寺,华严寺和善化寺,其中善化寺在研究辽金建筑上有重要的意义。善化寺位于古城南门,也叫“南寺”。规模比华严寺小了不少,但胜在清幽, ... 於 www.ninglexi.com -

#19.善化寺- 山西省 - 旅遊王TravelKing

善化寺 俗稱南寺,位於大同市南城區。始建于唐代開元年間,亦名開元寺。五代後晉時改稱大普恩寺。遼保大二年(西元1122年)遭受戰爭破壞,金天會至皇統年間重建,明正統 ... 於 www.travelking.com.tw -

#20.三晋石刻大全·大同市南郊区卷 - Google 圖書結果

【碑文】大同古代筑保护修整工程記山西拥有古代筑宝库的荣誉称号,而大同集中保存了北魏的云岡石窟雕刻艺术,辽代的观音堂石雕象,辽、金的上、下华严寺,善化寺筑、塑象, ... 於 books.google.com.tw -

#21.附录19 大同善化寺- 輔文- 中国禅诗鉴赏辞典

善化寺 在山西大同市城南。始建于唐代开元年间,金代重建,俗称南寺。主要建筑分布在中轴线上,前有山门,中为三圣殿。大雄宝殿坐落在后部高台上,前右为普贤阁,前左为文殊阁 ... 於 cnki55.sris.com.tw -

#22.【善化寺附近飯店】2022 大同熱門住宿推薦 - Hotels.com

精選的飯店可以免費取消。搜尋和比較22 家善化寺飯店和各式住宿,122 則旅客真實評語讓您預訂住宿不踩雷,可選擇線上付款或入住時付款,集滿10 個印花可兌換1 晚獎勵 ... 於 tw.hotels.com -

#23.好消息!大同兩大文物景區善化寺、九龍壁取消門票!免費開放!

善化寺 ,俗称“南寺”,位于大同市西南隅,是全国现存辽、金时期寺院中布局较为完整的一座。寺内的建筑与彩塑吸取了宋、辽、金三代的精华,形成了善化寺 ... 於 www.xuehua.us -

#24.大同市-善化寺-地图,公交,地址,电话

善化寺 ,位于山西省大同市城区南寺街6号,电话: 0352-2052898;0352-2539436,搜狗地图为您提供善化寺的位置、地图、公交查询、自驾路线查询、周边查询等服务, ... 於 map.sogou.com -

#25.遼金巨剎——大同華嚴寺、善化寺 - 旅兔旅遊

遼金巨剎——大同華嚴寺、善化寺. 乐在齐中(北京); 2018-02-22 10:10; 569/2. 1 · 2. 大同華嚴寺,作為遼金巨構,早在1961年就被列為首批全國重點文物保護單位,舉世聞名 ... 於 www.travel-rabbit.com -

#26.善化寺- 景点景区 - 大同市人民政府

善化寺 为全国重点文物保护单位,位于山西大同城内西南隅。始建于唐,玄宗时称开元寺。五代后晋初,改名大普恩寺,俗称南寺。元史记载,元代曾有四万僧人奉 ... 於 www.dt.gov.cn -

#27.玩轉大同善化寺里的秘密 - 壹讀

善化寺 坐落在大同古城南門西側,故俗稱「南寺」,1961年國務院公布為首批國家重點文物單位。寺院占地兩萬多平方米,坐北朝南,由南向北依次是天王 ... 於 read01.com -

#28.善化慈善寺

善 化慈善寺, Shanhua. 812 likes · 146 were here. Buddhist Temple. 於 m.facebook.com -

#29.善化寺- 大同市 - 博雅旅游网

善化寺 (第一批国保)是我国现存辽、金时期布局最完整、规模最大的寺院建筑。据寺内金大定十六年(1176年)《大金西京大普恩寺重修大殿记》碑载:寺始建于唐开元年间, ... 於 www.bytravel.cn -

#30.善化寺 - 快懂百科

山西大同市永泰门内街的寺庙、全国重点文物保护单位. 善化寺俗称南寺,位于山西大同城内永泰门内街,始建于唐开元年间,明代予以修缮,明正统十年(1445年)始更名善化 ... 於 www.baike.com -

#31.大同史话 - 第 120 頁 - Google 圖書結果

明正统十年( 1445 ) ,英宗赐名善化寺至今。整个寺院,唐风古韵,气势恢宏,高低错落,主次分明,左右对称,是中国现存规模最大、最为完整的辽金寺院。善化,比喻佛法如流水, ... 於 books.google.com.tw -

#32.中國‧山西(三)‧大同‧善化寺 - confusingstone的部落格- 痞客邦

善化寺 創建於唐開元年間,原稱開元寺,五代時期改名為大普恩寺。寺廟在遼代因戰亂嚴重毀損,金天會六年到皇統三年間(西元1128-1143年)才又重新修建。 於 confusingstone.pixnet.net -

#33.(大同, 中國)善化寺- 旅遊景點評論 - Tripadvisor

善化寺 :查看Tripadvisor 上在中國大同的旅遊景點排名,瀏覽關於善化寺的旅客評論和真實旅客照片。 於 www.tripadvisor.com.tw -

#34.大同善化寺——辽、金建筑艺术的珍品-庙宇寺院 - 古建家园

善化寺 ,俗称南寺,位于山西大同城内永泰门内街,是一组比较完整的辽金时期建筑群,气势宏伟,粗犷豪放,为全国重点文物保护单位。 於 m.gujianchina.cn -

#35.大同善化寺旅游攻略

大同 市善化寺在哪儿,寺院位于大同古城内永泰门内街西段北侧,大同善化寺大雄宝殿怎么样,辽代遗构大雄宝殿坐落在后部高台之上。,云游网. 於 www.lvyougl.com -

#36.辽金古刹:山西大同善化寺_佛教频道 - 凤凰网

凤凰网佛教 > 大同两岸三地佛教论坛暨灵岩寺开光 > 大同古刹 > 正文. 辽金古刹:山西大同善化寺 (5/7). 2011-09-28 17:42 评论 0人参与 0条评论. 於 fo.ifeng.com -

#37.善化寺- 旅游攻略-门票-地址-问答-游记点评

善化寺 ,位于大同市区西南方,始建于唐代,后毁于战火,辽、金时期开始重建。如今的善化寺是我国现存较为完整的辽金寺院。寺中的主要建筑三圣殿、大雄宝殿等,都位于 ... 於 travel.qunar.com -

#38.【古寺(观)】大同善化寺 - AcFun

2017年游览善化寺. 善化寺(Shanhua Temple),俗称南寺,位于 山西省 大同市 平城区南寺街6号。始建于唐开元年间,明代予以修缮,明正统十年(1445 ... 於 m.acfun.cn -

#39.2022大同古城旅游攻略之善化寺 - 相约久久

善化寺 始建于唐朝,是我国现存规模最大、最为完整的辽金时期建筑。全寺占地面积约20000平方米,整个布局唐风犹存,寺内还保存着泥塑,壁画,碑记等到珍贵文物,其中金 ... 於 www.meet99.com -

#40.2022大同善化寺简介- 地址- 攻略_旅泊网

大同善化寺大同善化寺 是我国AAAA级旅游景区,是一座有着美丽后花园的千年古刹,建筑古香古色,规模宏大,景区内佛教文化浓郁,是大同比较小众的旅游 ... 於 m.k1u.com -

#41.大同善化寺二十四諸天像考辨

大同善化寺 是中國現存最完整的遼金佛教寺院之一,對于佛教思想和佛教文物的研究具有重要參考價值。該寺大雄寶殿中保存的金代二十四諸天塑像,既是金代雕塑 ... 於 buddhism.lib.ntu.edu.tw -

#42.梁思成林徽因与我 - 第 90 頁 - Google 圖書結果

7 日上午调查华严寺薄伽教藏殿及海会殿,摄影并测平面。 7 日下午至 9 日上午调查云冈, 9 日中午返回大同。 9 日下午调查善化寺,晚林徽因返回北平。 於 books.google.com.tw -

#43.善化寺图片 - 摄图网

摄图网提供善化寺图片下载,用户可以在这个图片网站找到:善化寺图片,善化寺素材,善化寺高清图片,善化寺图片下载,善化寺图片大全 ... 山西大同善化寺古建筑寺庙图片素材. 於 699pic.com -

#44.善化寺大雄寶殿彩塑藝術研究 - 博客來

書名:善化寺大雄寶殿彩塑藝術研究,語言:簡體中文,ISBN:9787102053974,頁數:262,出版社:人民美術出版社,作者:張明遠主編,出版日期:2011/01/01, ... 於 www.books.com.tw -

#45.2022大同善化寺自驾游/善化寺地址在哪里/善化寺门票多少钱

善化寺 始建于唐代,后毁于战火,辽、金时期开始重建。如今的善化寺是我国现存最为完整的辽金寺院。寺中的主要建筑天王殿、三圣殿、大雄宝殿等,都位于 ... 於 www.dazijia.com -

#46.大同善化寺壁画重光 - 中国青年报

展览的重要作品《帝释梵天图》是该院为大同善化寺大雄宝殿补壁而作,由中央美术学院壁画系孙景波教授、王颖生教授主笔,带领近30位研究生和本科生,历时4 ... 於 zqb.cyol.com -

#47.罕见内部照片!山西大同善化寺大雄宝殿的古代造像!高清 ...

善化寺 俗称南寺,系全国重点文物保护单位,位于山西大同城内西南隅。始建于唐。玄宗时称开元寺。五代后晋初,改名大. 於 www.sohu.com -

#48.逼真!传神!山西大同善化寺大雄宝殿的二十四诸天造像!看到 ...

善化寺 俗称南寺,系全国重点文物保护单位,位于山西大同城内西南隅。始建于唐。玄宗时称开元寺。五代后晋初,改名大普恩寺,俗称南寺。辽代遗构大雄宝殿 ... 於 freewechat.com -

#49.遼金寺院中的經典之作大同善化寺 - 每日頭條

大雄寶殿是善化寺的主殿,也是寺內最大的殿堂。殿前有寬闊的月台,殿頂梁架構造雄偉,殿內鬥拱形制多樣,是一處具有民族傳統的木 ... 於 kknews.cc -

#50.大同善化寺 - 《中国大百科全书》第三版网络版

山西大同善化寺大殿. 殿的构架和辽代建造的义县奉国寺大殿属同一类型,用近似厅堂结构形式的“十架椽屋前四椽栿后乳栿用四柱”的做法,又在檐柱和内移柱 ... 於 www.zgbk.com -

#51.兄弟姐妹山西行(26)——大同善化寺

善化寺 创建于唐代开元年间,所以称为“开元寺”。五代后晋时,改名为“大普恩寺”,俗称南寺。辽保大二年,金辽大战,寺庙遭受战火破坏。 於 you.ctrip.com -

#52.大同善化寺:多元文化相融合的结晶 - 新浪

大同 的民族融合发展历史是中国民族融合历史中最重要的组成部分。辽金在大同置西京府,大同善化寺现存的辽金建筑、雕塑、历史故事..._新浪网. 於 k.sina.com.cn -

#53.大同善化寺:古寺堂堂入望宽西京风骨欲摹难- 国际在线移动版

黄河新闻网大同讯(记者荀丽)早就听闻善化寺大名,近日得以有空,便前来一观这历经多次灾难,现终于重恢旧貌的善化寺。为何要说它历经多次灾难呢? 於 sx.cri.cn -

#54.三七、善化寺_火宅清涼聖嚴法師著

三七、善化寺下午二點,我們訪問了位於大同巿城內南門里西側的善化寺。 △善化寺山門的斗拱及屋簷。 該寺創建於唐玄宗開元年間(西元七一三─七四一年),賜名「開元 ... 於 www.book853.com -

#55.走!今天带你详详细细了解大同善化寺!千万别错过 - 全网搜

黄河新闻网大同讯(记者荀丽)早就听闻善化寺大名,近日得以有空,便前来一观这历经多次灾难,现终于重恢旧貌的善化寺。为何要说它历经多次灾难呢? 於 sunnews.cc -

#56.大同善化寺--《文史月刊》2016年07期 - 中国知网

善化寺 ;三圣殿;唐代建筑;寺内;天王殿;辽金;辽代;佛教寺院;唐开元;金代; 於 www.cnki.com.cn -

#57.华严宗史略 - Google 圖書結果

大同善化寺 根据寺内的碑文记载,大同善化寺始建于唐代,寺内现存建筑大都是金代天会六年到皇统三年间(1128—1143)的重建,具体包括天王殿、三圣殿、大雄宝殿、普贤阁等。 於 books.google.com.tw -

#58.大同善化寺与朱弁碑 - 网易

大同善化寺 是迄今保存相对完整的辽金佛教寺院,具有极高的文物价值,也是辽金佛教文化的宝库。善化寺内保存的朱弁碑,既是辽金碑刻及书法艺术的杰作, ... 於 www.163.com -

#59.山西大同善化寺 - 小红书

山西大同|辽金建筑艺术梵宫——善化寺. 相较于华严寺的熙熙攘攘,善化寺可要低调与冷清许多,不过我到是独爱这一份清静,潜藏其中的奢华气质,从不缺真正懂它的人前来! 於 www.xiaohongshu.com -

#60.传承:中国大同善化寺壁画重光 - 艺术中国

由中央美术学院、大同市政府共同主办的“传承:中国大同善化寺壁画重光”展览于2012年5月18日至6月17日在中央美术学院美术馆三层展出。 於 art.china.cn -

#61.善化寺

位於山西大同南隅。俗稱南寺。創建於唐開元年間(713~741),原稱開元寺,五代晉初改稱大普恩寺。後遇遼保大之亂,寺中建築大半毀於兵火。至金大定年間(1161~1189) ... 於 buddhaspace.org -

#62.File:山西大同善化寺大雄宝殿.JPG - Wikimedia Commons

File:山西大同善化寺大雄宝殿.JPG. Size of this preview: 800 × 482 pixels. Other resolutions: 320 × 193 pixels | 640 × 386 pixels | 1,024 ... 於 commons.wikimedia.org -

#63.善化寺

善化寺 寺址在山西大同市城区南部。始建于唐开元间,寺内大雄宝殿建于辽代。殿西壁和南壁绘佛教故事壁画,以一堵墙为一幅,中间画l至3尊大佛,结跏趺坐莲台上,周围画 ... 於 www.empos.co -

#64.大同善化寺:古寺堂堂入望宽西京风骨欲摹难 - 文旅头条

黄河新闻网大同讯(记者荀丽)早就听闻善化寺大名,近日得以有空,便前来一观这历经多次灾难,现终于重恢旧貌的善化寺。“善化寺前春水生, ... 於 m.wenlvnews.com -

#65.【山西】大同善化寺保存千年雄风犹在

善化寺 ,俗称南寺,位于大同市中心,是一组辽金时期的建筑群,规模浩大,气势宏伟,是我国现存保存最完整的辽金时期寺院,相比较我之前介绍过的华严寺 ... 於 m.sohu.com -

#66.地址,善化寺景点攻略 - 马蜂窝

此外,善化寺还有玲珑秀丽的普贤阁、文殊阁、廊庑配殿等。 寺内四大金刚和十八罗汉都是辽代的遗物,寺内的五龙壁虽无大同九龙壁的规模但精美绝伦,仍值 ... 於 m.mafengwo.cn -

#67.大同善化寺大雄宝殿 - Twitter

See Tweets about #大同善化寺大雄宝殿on Twitter. See what people are saying and join the conversation. 於 mobile.twitter.com -

#68.中國山西大同古城善化寺 - YouTube

已上字幕,按C鍵打開字幕, 會更容易了解導遊講解內容。中國#山西# 大同 市# 善化寺 市區觀光及車遊 大同 古城路過#華嚴寺(最有名的是屋頂的#鴟吻)進到 善 化 ... 於 www.youtube.com -

#69.大同善化寺:神仙也要歷劫難,何況你我眾生耳? - 今天頭條

善化寺 大概是於唐玄宗繼位的先天元年(712)至賜名的開元二十六年(738)創建的,初名開元寺,五代後晉初改名普恩寺,明代時明英宗敕名善化寺。 於 twgreatdaily.com -

#70.大同之恋之善化寺大雄宝殿 - 腾讯网

“善化寺,从这个建筑布局来看就是元代之前的建筑。到了唐代,除了宫殿,城市也出现了钟楼、鼓楼这样的建筑,当时被称为鼓角楼。 於 new.qq.com -

#71.大同善化寺游记:古刹内殿阁形伟;月台边母子情深 - 途川户外

善化寺 位于大同古城南门以内偏西一点,占地面积并不大,却是我国现存规模最大、规格最高、保存最完整的辽金时期古建筑群。 该寺创建于唐开元年间, ... 於 www.tuchuanhuwai.com -

#72.大同善化寺:国内现存建筑规模最完备的辽金寺院

善化寺 坐落在山西大同古城南门西侧,故俗称"南寺",1961年国务院公布为首批国家重点文物单位。寺院占地两万多平方米,坐北朝南,由南向北依次是天王殿(山门)、三圣殿、 ... 於 www.zhonghuaren.com -

#73.善化寺Shanhua Temple - 大同 - Trip.com

善化寺 位於大同市城區南寺街6號,始建於唐代,後毀於戰火,遼、金時期開始重建。如今的善化寺是我國現存較為完整的遼金寺院。寺中的主要建築有天王殿、三聖殿、大雄寶殿等 ... 於 hk.trip.com -

#74.善化寺- 大同 - 永安旅遊

善化寺 位於大同市城區南寺街6號,始建於唐代,後毀於戰火,遼、金時期開始重建。如今的善化寺是我國現存較為完整的遼金寺院。寺中的主要建築有天王殿、三聖殿、 ... 於 www.wingontravel.com -

#75.善化寺(DAT) 附近飯店| 熱門住宿限時優惠NT$753 起 - Expedia

大同 晉河凱龍大酒店 ... 超值! "入住之前看了一些負面評語, 礙於酒店近火車站, 唯有接受, 但作了心理準備。 怎料實際情況並不是那樣壞, 竟然可以說是不錯。 以RMB188 ... 於 www.expedia.com.tw -

#76.遼金遺剎...大同善化寺 - 隨意窩

大同善化寺 ?山西.山東. 開場之前. 雄哥有點事情要聲明. 有人說. "雄哥愛逛廟". 所以針對這點雄哥必須做個解釋. 在中國的歷史上. 從來都是講求血拼一場. 然後勝者為王. 於 blog.xuite.net -

#77.大同旅拍之十六:善化寺 - ZH中文网

2020年10月28日上午,藍天上飄著淡淡的白雲,我拍攝完華嚴寺的寶塔、殿堂,就馬不停蹄地來到了大同古城永泰門西北側的善化寺。 於 www.zhdate.com -

#78.大同善化寺 - 華人百科

大同善化寺 · 簡介. 善化寺俗稱南寺,系全國重點文物保護單位,位于山西大同城內西南隅。始建于唐。 · 歷史. 五代後晉初,改名大普恩寺。 · 元史記載 曾有四萬僧人奉元世祖忽 ... 於 www.itsfun.com.tw -

#79.大同市-善化寺三聖殿斗拱(金天會六年至皇統三年 ... - Mapio.net

大同 市-善化寺三聖殿斗拱(金天會六年至皇統三年1128-1143年建)西元2000年攝. 中国 · 山西省 · 大同市/ Datong · 城区(Chengqu) ... 於 mapio.net -

#80.善化寺- 背包地圖

善化寺 俗稱南寺,創建於唐玄宗時,初名開元寺,時改名大普恩寺,明代才定今名善化寺。 閱讀全文 · 2018太原大同平遙11日自助行:行前準備、行程安排. 於 www.backpackers.com.tw -

#81.大同善化寺的金代彩塑藝術賞析 - 人人焦點

位於大同市老城區南門內的善化寺,因在華嚴寺以南里許,故俗稱南寺。 善化寺始建於唐玄宗開元年間(公元713—741年),初名開元寺。 於 ppfocus.com -

#82.三晋石刻大全·大同市左云县卷 - Google 圖書結果

花甲后慷慨捐资修建善化寺,工竣时年已70岁,随即坐化,修成正果。民间称为极乐佛,塑像一尊,从此善化寺改为极乐寺,立碣记之。贾桂馥撰文、书丹。【碣文】太谷县人张月修寺 ... 於 books.google.com.tw -

#83.特色景点-大同旅游区-善化寺 - 山西

善化寺 俗称南寺,系全国重点文物保护单位,位于山西大同城内西南隅。始建于唐。玄宗时称开元寺。五代后晋初,改名大普恩寺。辽末保大二年(公元1122年)大部毁于兵火, ... 於 www.sx.xinhuanet.com -

#84.大同善化寺(中)_应县木塔_攻略游记 - 途牛

三圣殿 三圣殿是善化寺的中殿,建于金天会六年(1128),该殿面阔五间,进深四间,结构上探合宋辽建筑特点而独具风格,可谓金初代表性木构建筑。 於 www.tuniu.com -

#85.善化寺【佛光大辭典】—— 佛教詞典 - 佛弟子文庫

位於山西大同南隅。俗稱南寺。創建於唐開元年間(713~741),原稱開元寺,五代晉初改稱大普恩寺。後遇遼保大之亂,寺中建築大半毀於兵火。 於 m.fodizi.tw -

#86.中華古建築藝術瑰寶:山西大同善化寺三聖殿 - M頭條

善化寺 三聖殿實景圖善化寺三聖殿實景圖三聖殿是善化寺之中殿,建於金天會六年至皇統三年11281143年善化寺總平面圖善化寺三聖殿立面實景圖善化寺三聖殿 ... 於 mttmp.com -

#87.太原大同平遙11日自助行:6/10 大同:華嚴寺、九龍壁、善化寺

住宿、公車路線規劃、出租車車資預估、注意事項,請參閱「行前準備、行程安排」) 華嚴寺、善化寺遼金藝術寶庫,九龍壁明代琉璃巨構,大同城牆九邊 ... 於 cyk200.pixnet.net -

#88.How to get to 善化寺in 大同市by Bus? - Moovit

Directions to 善化寺(大同市) with public transportation. The following transit lines have routes that pass near 善化寺. Bus: 27路 ... 於 moovitapp.com -

#89.大同善化寺大雄寶殿- 詳解遼代建築之 - 資訊咖

位於山西省大同市大同古城南門內西側的善化寺,是我國一處著名的遼金巨剎,在中國建築史中具有極其重要的地位,經過修繕之後的古剎如今乾淨整潔漂亮,巍峨的古建與綠樹 ... 於 inf.news -

#90.大同善化寺图集

大同善化寺善化寺 (Shanhua Temple),俗称南寺,位于山西省大同市平城区南寺街6号。始建于唐开元年间,明代予以修缮,明正统十年(1445年)始更名善 ... 於 www.bilibili.com -

#91.大同善化寺背后的故事:一位南宋使者的异国十五年 - 今日头条

坐落在大同城西南的善化寺,拥有一座辽构、三座金构,文物价值丝毫不逊于华严寺,它也是1933 年中国营造学社大同古建筑考察的重点对象。 於 www.toutiao.com -

#92.大同善化寺 - 歷史背包客的筆記本

大同善化寺. 民國22年(1933)9月,梁思成、林徽因、劉敦楨與莫宗江等一行營造學社的成員自北平出發,到山西進行古建調查,9日下午調查善化寺。 於 hsiangming.blogspot.com -

#93.善化寺 - 中文百科知識

善化寺 是山西省大同市城內的一所佛寺,靠近南城門,俗稱“南寺”,其內有一座遼代木構和三座金代木構建築,具有極高的文物價值,1961年被列為全國重點文物保護單位。 於 www.easyatm.com.tw -

#94.大唐遺剎:大同善化寺 - 頭條匯

善化寺 俗稱南寺,在大同市南門永泰門內西側,始建於唐,明皇時稱之為開元寺,傳說為雲崗石窟寺下院。後晉時稱大普恩寺。遼保大二年(1122)金兵攻陷西京寺遭兵火,「存者 ... 於 min.news -

#95.文游天下(458)大同善化寺 - 简书

文游天下(458)大同善化寺 ... 可以说,我是听着杨家将、岳家军以及许多宋代爱国文人的故事长大的,所以对辽金两个朝代十分厌恶,总觉得契丹和女真人都无比 ... 於 www.jianshu.com -

#96.大同善化寺舊照_遠山以遠- MdEditor

抗日戰爭前夕的善化寺,應該是從南城牆上拍攝的。山門、三聖殿和大雄寶殿層次分明。文殊閣已毀,普賢閣仍在。當時國家衰敗,這些城牆,這些建築, ... 於 www.gushiciku.cn