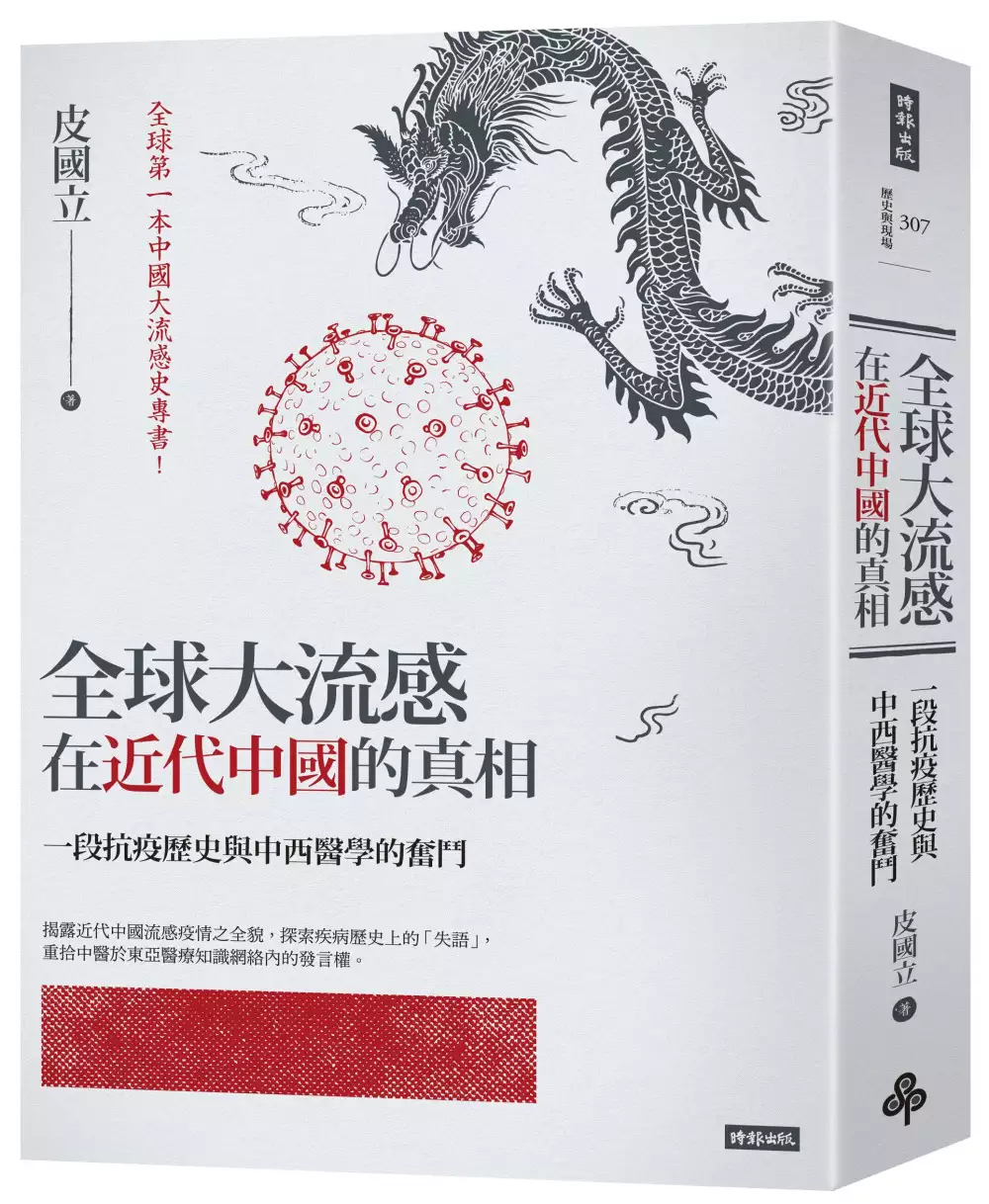

大園高中成績的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦皮國立寫的 全球大流感在近代中國的真相:一段抗疫歷史與中西醫學的奮鬥(限量精裝版) 和皮國立的 全球大流感在近代中國的真相:一段抗疫歷史與中西醫學的奮鬥都 可以從中找到所需的評價。

另外網站繁星放榜桃園公私立高中成績佳| 台灣英文新聞 - Taiwan News也說明:桃園市立大園國際高中參加105年繁星推薦,共計推薦124同學,錄取66名同學,錄取率53.22%,較去年成長7.36%,連三年成長,其中,劉柏駿錄取台灣大學 ...

這兩本書分別來自時報出版 和時報出版所出版 。

國立雲林科技大學 技術及職業教育研究所 廖年淼所指導 吳盈瑩的 馬來西亞華文獨中統一課程與國際文憑課程融合可行性評估 (2021),提出大園高中成績關鍵因素是什麼,來自於華文獨中統一課程、國際文憑課程、課程融合。

而第二篇論文康寧大學 應用外語研究所 王盈文所指導 杜欣宜的 父母期望與大學生英語口語溝通態度之相關研究 (2021),提出因為有 父母期望、大學生、英語口語溝通態度的重點而找出了 大園高中成績的解答。

最後網站大園國際高中把世界帶進來讓孩子走出去則補充:大園 國際高中這天很有日本味,上百位日本小平高校學生來此參訪。 ... 學校國際化為發展特色,至今6年來,全校94%學生通過語言檢定,成績為全台之冠。

全球大流感在近代中國的真相:一段抗疫歷史與中西醫學的奮鬥(限量精裝版)

為了解決大園高中成績 的問題,作者皮國立 這樣論述:

全球第一本中國大流感史專書 揭露近代中國流感疫情之全貌, 探索疾病歷史上的「失語」, 重拾中醫於東亞醫療知識網絡內的發言權。 1918-1920年的全球大流感被稱為「所有大流行病之母」,粗估全球至少五億人受到感染,死亡人數更上看五千萬,是人類史上致死人數最多的流行病。相對於眾聲嘈雜的西方,東亞世界對於這場奪去千萬人性命的瘟疫史研究,卻異常安靜。2019年底開始肆虐世界各地的新冠肺炎(COVID-19),與全球大流感有許多相似之處,引起人們再度關注這段幾乎要被遺忘的疾病史。 今日的科學研究已經證實,1918年爆發的全球性流行瘟疫,其源頭正是H1N1型流感。這波疫情當時也衝擊到中國

本土、日本、臺灣、東南亞等地。在許多既有的西方研究中,都未曾對中國的疫情做出全面的介紹與評估,反而多帶有偏見地認為,大流感造成中國難以估計的人口死亡與損害,而且該病的散播源頭正是中國,一如新冠肺炎爆發後那樣。 過往史家在研究中,或多或少的指出1918年大流感的影響,但多偏重世界疫情的論述,對中國疫情則僅有片段之著墨,缺乏基礎、深入的研究,難窺疫情全貌。 日本學者飯島涉曾坦言:「我們對中國當時流感擴散的狀況並不太清楚。」 是以我們目前需要一個對當時疫情全面考察的研究。 皮國立的這本《全球大流感在近代中國的真相:一段抗疫歷史與中西醫學的奮鬥》,在新冠肺炎仍肆虐不止的此刻,不僅「躬逢其盛

」,得以和許多談論西方全球大流感歷史的名著對話,提供了極為重要的中國與臺灣之歷史經驗,更為歷來僅從西醫角度討論或分析的書寫主流,另外開啟一扇中國醫學的視野,剪影這場流感大戲中許多過去未曾深究的細節,頗能讓人耳目一新,並體現了「疫病的危機其實就是轉機」,值得讀者省思。 本書中,作者交錯運用歷史文獻與取自民間日常生活的個案或報刊記載的實例,從而突顯了上層社會與基層大眾所構成的文化現象、歷史記憶,其中「對疾病文化的多元解讀與認識」尤其值得今日的我們給予關注與反思。 專文推薦 余新忠|現任南開大學歷史學院暨中國社會史研究中心教授,兼任南開大學歷史學院院長 劉士永|上海交通大學特聘教授

、美國匹茲堡大學Global Professor 誠摯推薦 皮國立教授的這本新作首次揭露了上個世紀初「大流感」狂潮下,中國醫師與人群被遺忘的抗疫故事。當時不受主流重視的傳統醫學,現在也提出成績,參與了國際抗疫的行列。目睹這些最近發展的我們,更能從這本書所娓娓道來的舊事中找到了新的意義。畢竟在席捲全球的瘟疫之前,人類不管是居住在哪個地域,彼此的命運都是環環相扣。—— 張哲嘉|中央研究院近代史研究所副研究員 雷祥麟|中央研究院近代史研究員兼所長 蔣竹山|中央大學歷史學研究所副教授兼所長 柯惠鈴|中原大學通識教育中心教授,《民國女力:近代女權歷史的挖掘、重構與新詮釋》作者

馬來西亞華文獨中統一課程與國際文憑課程融合可行性評估

為了解決大園高中成績 的問題,作者吳盈瑩 這樣論述:

本研究探討在既有的馬來西亞華文獨中統一課程中實施國際文憑課程的可能性。通過以下三個研究問題來探討其可行性方案:1. 了解及歸納適合獨中實施的國際文憑課程。2. 了解國際文憑課程在類似地區(如臺灣)的成效。3. 評估獨中實施國際文憑課程之可能衝擊與因應策略。本研究從文獻分析法、文件分析法、及半結構式訪談法來分析及歸納適合獨中統一課程實施的國際文憑課程。本研究結果如下:一、國際文憑課程可以契合獨中學制;二、歐美大學普遍接受國際文憑畢業證書;三、國際文憑課程目標與獨中統一課程目標一致性高;四、國際文憑--大學預科項目適合獨中的課程架構;五、臺灣已開辦國際文憑課程之學校有15所,其中公立學校3所,私

立學校12所,其中以「大學預科項目」最為普遍,總計有10所開辦;六、台灣公私立學校開辦國際文憑課程多為提高學校聲譽、形象及行銷為考量點;七、台灣開辦國際文憑課程可以促進雙語教育,呼應目前的國家雙語教育政策;八、實施國際文憑課程的負面衝擊是減少進入此一課程學生使用華語母語的機會,不利於華語聽、說、讀、寫的學習;九、獨中實施國際文憑的生源影響為正向的影響,可以吸引其他族群學生就讀;十、配合國際文憑課程的實施,學校的行政系統勢必改組,其中可能衍生的阻力或困境有待董事會提早規劃因應;十一、國際文憑課程各科的內部評估機制嚴謹可為獨中借鏡學習;十二、獨中開辦國際文憑課程所需師資培訓,國際文憑組織可以提供系

列的培訓活動;十三、開辦國際文憑可以讓獨中接軌國際化,讓學校師生更了解國際社會;十四、 獨中國際文憑畢業生未來就讀歐美大學的進路質量皆可提升。最後,根據研究發現,對獨中董事會,獨中行政體系,及未來研究方向提出建議。

全球大流感在近代中國的真相:一段抗疫歷史與中西醫學的奮鬥

為了解決大園高中成績 的問題,作者皮國立 這樣論述:

全球第一本中國大流感史專書 揭露近代中國流感疫情之全貌, 探索疾病歷史上的「失語」, 重拾中醫於東亞醫療知識網絡內的發言權。 1918-1920年的全球大流感被稱為「所有大流行病之母」,粗估全球至少五億人受到感染,死亡人數更上看五千萬,是人類史上致死人數最多的流行病。相對於眾聲嘈雜的西方,東亞世界對於這場奪去千萬人性命的瘟疫史研究,卻異常安靜。2019年底開始肆虐世界各地的新冠肺炎(COVID-19),與全球大流感有許多相似之處,引起人們再度關注這段幾乎要被遺忘的疾病史。 今日的科學研究已經證實,1918年爆發的全球性流行瘟疫,其源頭正是H1N1型流感。這波疫情當時也衝擊到中國

本土、日本、臺灣、東南亞等地。在許多既有的西方研究中,都未曾對中國的疫情做出全面的介紹與評估,反而多帶有偏見地認為,大流感造成中國難以估計的人口死亡與損害,而且該病的散播源頭正是中國,一如新冠肺炎爆發後那樣。 過往史家在研究中,或多或少的指出1918年大流感的影響,但多偏重世界疫情的論述,對中國疫情則僅有片段之著墨,缺乏基礎、深入的研究,難窺疫情全貌。 日本學者飯島涉曾坦言:「我們對中國當時流感擴散的狀況並不太清楚。」 是以我們目前需要一個對當時疫情全面考察的研究。 皮國立的這本《全球大流感在近代中國的真相:一段抗疫歷史與中西醫學的奮鬥》,在新冠肺炎仍肆虐不止的此刻,不僅「躬逢其盛

」,得以和許多談論西方全球大流感歷史的名著對話,提供了極為重要的中國與臺灣之歷史經驗,更為歷來僅從西醫角度討論或分析的書寫主流,另外開啟一扇中國醫學的視野,剪影這場流感大戲中許多過去未曾深究的細節,頗能讓人耳目一新,並體現了「疫病的危機其實就是轉機」,值得讀者省思。 本書中,作者交錯運用歷史文獻與取自民間日常生活的個案或報刊記載的實例,從而突顯了上層社會與基層大眾所構成的文化現象、歷史記憶,其中「對疾病文化的多元解讀與認識」尤其值得今日的我們給予關注與反思。 專文推薦 余新忠|現任南開大學歷史學院暨中國社會史研究中心教授,兼任南開大學歷史學院院長 劉士永|上海交通大學特聘教授

、美國匹茲堡大學Global Professor 誠摯推薦 皮國立教授的這本新作首次揭露了上個世紀初「大流感」狂潮下,中國醫師與人群被遺忘的抗疫故事。當時不受主流重視的傳統醫學,現在也提出成績,參與了國際抗疫的行列。目睹這些最近發展的我們,更能從這本書所娓娓道來的舊事中找到了新的意義。畢竟在席捲全球的瘟疫之前,人類不管是居住在哪個地域,彼此的命運都是環環相扣。—— 張哲嘉|中央研究院近代史研究所副研究員 雷祥麟|中央研究院近代史研究員兼所長 蔣竹山|中央大學歷史學研究所副教授兼所長 柯惠鈴|中原大學通識教育中心教授,《民國女力:近代女權歷史的挖掘、重構與新詮釋》

父母期望與大學生英語口語溝通態度之相關研究

為了解決大園高中成績 的問題,作者杜欣宜 這樣論述:

本研究主要是探討父母期望與大學生英語口語溝通態度之相關性,進而探討不同背景之父母對子女的期望及不同背景之大學生對英語口語溝通的態度有何差異。本研究採問卷調查法,以南部地區之500位大學生為研究對象。並以父母期望與大學生英語口語溝通態度問卷為研究工具。本研究主要發現為:一、父母期望與大學生英語口語溝通態度呈現正相關,父母的期望愈高,大學生對英語口語溝通的態度就愈積極。二、不同背景的父母對大學生的期望有所不同。學歷愈高的父母、年齡為61歲以上的父母、職業為專業及半專業的父母對子女的英語能力有較高的期望。三、不同背景的大學生對英語口語溝通態度的表現有所不同。男生、英語主修的學生在英語口語溝通的表現

上較有信心及興趣。四年級的大學生對於英語口語溝通焦慮的感受較其他年級的大學生都來的強烈。本研究結果可供學術研究及教育政策執行之參考,建議學校可以規劃更多有關英語口語溝通的課程或安排外籍學伴。在課堂上可以增加與流行議題相關及接近生活主題的課程,使學生能有更多使用英語與他人溝通交流的機會。

大園高中成績的網路口碑排行榜

-

#1.大園國際高中~新生返校 - lily 手作部屋- 痞客邦

姊姊在如願上了~大園國際高中~ 第一次的新生返校日~我們全家懷著興奮的心情總動員來去參觀校園~由於是第一屆 ... 在師長的帶領與教導下~能有突破性的成績表現喔! 於 lily88375.pixnet.net -

#2.中華民國110年全國中等學校運動會-110全中運

軟式網球. 高男組軟式網球團體賽(9日) 桃園市大園高中- 臺東縣東大體中詳細成績關閉視窗 ... R:5, 桃園市大園高中 1021 陳彥瑾- 1020 官廷杰, 請假(R). 於 110sport.ylc.edu.tw -

#3.繁星放榜桃園公私立高中成績佳| 台灣英文新聞 - Taiwan News

桃園市立大園國際高中參加105年繁星推薦,共計推薦124同學,錄取66名同學,錄取率53.22%,較去年成長7.36%,連三年成長,其中,劉柏駿錄取台灣大學 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#4.大園國際高中把世界帶進來讓孩子走出去

大園 國際高中這天很有日本味,上百位日本小平高校學生來此參訪。 ... 學校國際化為發展特色,至今6年來,全校94%學生通過語言檢定,成績為全台之冠。 於 teachersblog.edu.tw -

#5.桃連區桃園市立大園國際高級中等學校109 學年度高級中等學校 ...

校特色招生考試分發入學考試採計科目總分成績高低依序錄取。 成績相同時,先依序比109 年教育 ... 二、教育部指定第一所「外語特色高中」:結合校內外活動積極推展多. 於 www.ttsh.tp.edu.tw -

#6.賀~有得109年國中升學榜單

5A比率與錄取武陵比率桃園市南區公私立學校排序第二. 本校兩班畢業生達錄取前三志願水準33%,較去年成長21%,達錄取大園高中水準60%,達錄取公立學校 ... 於 www.yoderedu.org -

#7.大園國際高中

大園 國際高中| 大園國際高中. ... 教師成績登錄 ... 【宣導】, 轉知-中華民國全國家長教育協會辦理「110年高級中等學校新生家長宣導說明會」資訊(12/11於桃園高中舉行). 於 www.dysh.tyc.edu.tw -

#8.107 會考成績(含作文)與志願學校 - Synology.me

106、107、108 免試公立高中普通科名額統計比較表. (不含外加名額) ... 公立大園高中普通科. 520 4725 ... 107 會考成績(含作文)與志願學校. 學校. 無條件錄取. 於 coolokey.synology.me -

#9.桃園市高級中等學校列表- 维基百科,自由的百科全书

學校名稱, 高中職創立時間(創校時間), 學校地址, 校地(公頃), 網址 ... 南崁高中 · 大園國際高中 · 觀音高中中.技 · 新屋高中中. 私立. 大興高中普. 於 zh.wikipedia.org -

#10.大園國際高中@ 佑都的部落格

以上都是我在大園國際高中就讀的這三年來,經常聽到的——對於我們學校的種種 ... 心態,認為第二外語不重要,在高三結算校排趴數的時侯,可能會因為第二外語而拖累成績. 於 slkchen880715.pixnet.net -

#11.彰化縣立二林高中全球資訊網

賀本校110學年度大學繁星入學計畫成績優異,繁星點點,適才適所。 ... 一般公告; 榮譽榜; 國中升學; 高中升學; 人事室; 獎助學金; 校外活動; 教師研習; 內部公告 ... 於 www.elsh.chc.edu.tw -

#12.[問題] 永豐、大園、南崁該選哪間好?

大家好堂弟會考成績1A4B 2X點(完全不懂現在的機制)據說落點位於永豐、大園、 ... 永豐>大園大園是新學校,好像是重語言的國際學校請問大家對大園高中 ... 於 ptthito.com -

#13.高中校務Web成績管理系統

桃園市立壽山高級中等學校. Ver 2.10.126.0. 於 163.30.43.9 -

#14.八高中特招成績公布 - 國語日報社

桃連區有大園高中及內壢高中舉辦特招,學校已公布各科分數累計人數表,提供考生參考。大園高中教務主任王美美說,如果想讀大園高中特招語文班, ... 於 www.mdnkids.com -

#15.【全中運】用鉛球獎金幫忙分擔家計,大園國中薛玟玟好還要更 ...

109年全國中等學校運動會來自桃園大園國中的薛玟玟才在賽事第一天鐵餅項目 ... 到國中和恩師楊啟滄教練一起訓練,期望在高中端能要尋求更亮眼的成績! 於 today.line.me -

#16.高中校務Web成績管理系統

桃園市立大園國際高級中等學校. 透明圖, 空白圖. 透明圖, 空白圖. 透明圖, 空白圖. 透明圖, 空白圖. 亞昕資訊股份有限公司版權所有 ASsota Copyright c 2012 ASsota ... 於 score.dysh.tyc.edu.tw -

#17.第二外語能力測驗-基礎級(SFLPT®-Basic) - 財團法人語言訓練 ...

為配合教育部高中第二外語政策及應國內日、法、德、西語初學者學習成果檢定之需要 ... 本測驗包括日、法、德、西班牙語4種語言測驗,測驗成績可作為學習成果檢定、入學 ... 於 www.lttc.ntu.edu.tw -

#18.️全國聯賽的成績出來啦‼️... - 大園國際高中Baseball Club

全國聯賽的成績出來啦‼️ 經過今天2場激烈的對抗之後晉級全國賽啦~恭喜恭喜 第一場大園vs平鎮9:2(win) 第二 ... 更多比賽資訊請關注大園高中FB和IG的粉絲團喔! 於 www.facebook.com -

#19.高中校務Web成績管理系統

臺中市私立嶺東高級中學. Ver 2.10.138.0. 於 ss.lths.tc.edu.tw -

#20.高中特招錄取率26.09% 大園高中有考就能上 - 中時新聞網

韓春樹說,大園高中特色班的錄取人數多於報考人數,因此考生只要國中會考英文、數學成績均達到A的門檻,即使加考的數學科考不好,也一定會錄取。 教育部 ... 於 www.chinatimes.com -

#21.2013 年全國高中職學生日語配音比賽

2013 年全國高中職學生日語配音比賽非主修日語組. 1/4. 2013 年全國高中職學生日語配音比賽. 非主修日語組團體獎成績. 決賽日期:2013.12.06(五) ... 大園國際高中. 於 afl.tpcu.edu.tw -

#22.特色招生班系列報導 桃園市立大園國際高中國際交流特色班介紹

多益測驗更有獲990滿分的優異表現,全校學生第二外語檢測成績亦逐年提升,學校成立至今短短5年已,接近2000人具外語檢定通過認證。 大園國際高中表示,運用學生在英語 ... 於 www.edu.tw -

#23.中共的土改(1947-1952) - 第 182 頁 - Google 圖書結果

我至今還記得很清楚,在高中臨畢業前,班上一位唯一貧農出身的同學,他成績不好, ... 如蔡明河 1929 年創辦了大園小學,1937 年重編族譜中任總理;蔡明齋任過鄉民代表、鄉長 ... 於 books.google.com.tw -

#24.大園國際高中也瘋IB ,8問題評估孩子是否適合|親子天下

大園高中 和北市西松高中的IB 班都以特招管道招生,不受就學區限制,學生可跨區報名,需先參加會考,成績達兩校各別要求的成績門檻,再於六月中報名該 ... 於 www.parenting.com.tw -

#25.大園高中的免試入學標準 - Flex XC 3401

首先即是免試與基測pr值無關。 它是採用八年級上下學期以及九年級上學期在校學期成績等. 排校排名。 再由各高中安排各國 ... 於 asd1014003.pixnet.net -

#26.影響國中會考20萬考生!新課綱實施高中選校大作戰:成績查詢

位於桃園的大園國際高中,以外語特色見長,其校訂必修為第二外語,如德語、西班牙語、法語、日語等。另外,像北一女、建中、新店高中等校,也開設多種 ... 於 www.xn--9rq298couxy7m.tw -

#27.桃園市大園國際高中110學年度實驗教育國際文憑課程(IBDP)專 ...

本校採特色招生考試分發入學。 (1)門檻:近2年內國中會考成績達2科精熟( ... 於 www.rulinty.url.tw -

#28.桃園的高中若不是錄取在平鎮高中以前的學校升學率都很差 ...

這樣的成績,大園高中和壢商普通科都填不到,更別說是復旦普通科了,真的很煩,因為國文沒有A所以比序會掉到很後面,我又不清楚,振聲,啟英等校非菁英班的 ... 於 forum.babyhome.com.tw -

#29.11/15 黑豹旗棒球大賽屏東、西苑挺進32強 - Yahoo奇摩運動

緯來體育台#運動STUDIO #體育#運動來自桃園的大園高中對上屏東高中,傳統勁旅屏東高中投打俱佳,不僅投手群們有好投壓制,打線也是夠給力, ... 於 tw.sports.yahoo.com -

#30.高中校務Web成績管理系統

國立卓蘭高級中等學校. Ver 2.8.117.0. 於 micky.jlsh.mlc.edu.tw -

#31.大園國際高中學費桃園市立大園國際高級中等學校 - Untigw

8/2/2015 · 我是今年會考的考生我很想考上大園可是不曉得他的分數是不是至少要”1A”? 學費又是多少呢? 他的二外是”選修”的?可以每個都學ㄇ? 只有國交班才能當交換學生 ... 於 www.dirprintty.co -

#32.桃園市立大有國中線上段考成績查詢系統

桃園市立大有國中線上段考成績查詢系統. 目前最新的成績: 110學年上學期第1次段考 (最後異動日期:2021/10/28) 您的電腦IP位置是: 66.249.79.102 於 163.30.59.5 -

#33.109 學年度高中籃球聯賽乙級(桃園市)縣市預賽

二、 參加球隊:新興高中(縣市2)、大園高中(縣市3)、陽明高中(縣市4) ... 時,則不佔晉級名額,該縣市得依縣市預賽成績擇優遞補晉級(以遞補2 隊為限)。 於 www.ctssf.org.tw -

#34.【大園校-參天逗點教室】桃園大園國小國中高中補習班|青埔 ...

逗點教室不只是學習環境良好,班主任、教學老師跟帶班老師更是高素質,活力與專業兼具,讓孩子更有學習的動力!而從國小、國中到高中學子優異的成績及升學傑出成果,都充分 ... 於 commaedu.business.site -

#35.大園國際高中全國第一所外語特色高中 - 天下雜誌

因為它用考試成績篩選最頂尖的學生。 十二年國教的理念,就是淡化明星高中的迷思。國中畢業生七成五免試升學、八成就近入學,意 ... 於 www.cw.com.tw -

#36.高中校務Web成績管理系統

桃園市立大園國際高級中等學校. Ver 2.10.142.0. 於 score.dysh.tyc.edu.tw -

#37.詳細成績 - 中華民國109年全國中等學校運動會

序, 排點, 單雙, 比賽單位選手, 總分, 勝隊, 各局比數, 備註. 桃園市大園高中對屏東縣潮州高中. 1, 1, 雙打, 對, 1113 潘裔翔 1114 藍子瑜, R:5, 屏東縣潮州高中 於 109sport.ptc.edu.tw -

#38.高中校務Web成績管理系統 | 健康跟著走

大園高中成績 - 桃園市立大園國際高級中等學校.Ver2.10.134.0. 於 info.todohealth.com -

#39.[問題] 桃園市各高中學測成績- 看板Taoyuan | PTT台灣在地區

學測剛結束,高中版討論了很多各校的學測成績, 但討論桃園市高中的不多, 不知道有 ... 人,最高72--1人62以上--人60以上--人55以上--人市立大園高中: 70以上--1人, ... 於 ptttaiwan.com -

#40.高中校務Web成績管理系統

國立竹東高級中學. Ver 2.10.136.0. 於 exec.ctsh.hcc.edu.tw -

#41.高中校務Web成績管理系統-2021-04-21 - 教育百科

大園高中成績 查詢,你想知道的解答。相關資訊,桃園市立大園國際高級中等學校.Ver2.10.134....高中校務Web成績管理系統.2021-04-...| 教育百科. 於 eduwikitw.com -

#42.未來教育發展 - 第 93 頁 - Google 圖書結果

此外,也造成了下列問題:(一)部分就學區超額比序設計不當,例如:國中各科會考成績的序位、志願序 ... 第二年以後則只剩下基北區的政大附中、桃園區的內壢高中和大園高中, ... 於 books.google.com.tw -

#43.最後的選擇大園高中@ Hola! Como estas! Espanol - 隨意窩

基測考完PR93因為加權成績我竟然進了中壢高中看到錄取的通知單我心跳不知道有多快只記得嘴角笑到麻掉了一切都以為我很幸運 但是最近因為打去問表哥的考績沒想到卻意外 ... 於 blog.xuite.net -

#44.大園高中花5000萬換空調桃園教產工會質疑有問題

黃敬平接獲桃園教育產業工會陳情,指出市立大園國際高中校長不顧校內教師反對聲浪,準備「揮霍」55. ... 明年考試分發首納學測成績3大變化考生要注意 於 udn.com -

#45.選填志願與110年、109年、108年桃園公立高中錄取分數、排名

桃連區免試入學公立高中錄取分數,依成績、點數、標示排名參考表: ... 將小幅下降,這對像武陵或桃高前三志願影響較小,但之後學校像內壢、陽明、大園等有感而越明顯。 於 rulinty.pixnet.net -

#46.大園國際高中推IB課程讓學子與世界接軌 - 桃園電子報

桃園市長鄭文燦19日上午前往大園區,出席「桃園市立大園國際高中IB國際 ... 鄭文燦說,國際文憑課程成績獲全球近4,000所大學認可,順利取得IB學校國際 ... 於 tyenews.com -

#47.一萬天不休跑: 地才跑步教練黃崇華與他的31年跑界風雲

陪同我的高中同學在一旁聽得嘖嘖稱奇,雖然我和許大哥相差近二十歲,但他所提及的每一位 ... 他表示:「從會場出發後,跑到大園姐姐家附近折返,當跑到大園交流道附近時, ... 於 books.google.com.tw -

#48.111會考/2022國中教育會考 桃園區110會考落點各高中預估 ...

110會考/2021國中教育會考-【桃園區】各高中錄取門檻【甄戰一點通】國中影音教材線上試聽專區點我線上觀看 110 ... 111國中教育會考考試成績公告日期訂於111/06/10(五). 於 juniorexam.pixnet.net -

#49.內壢高中成績 - Hrashed

內壢高中3A2B 23點比標示陽明高中2A3B 20點比標示平鎮高中1A4B 22點比標示大園高中1A4B 19點5分鐘搞懂109會考成績各分級109會考-2020國中教育會考各區高中預估錄取門檻 ... 於 www.hrashed.co -

#50.大園區高級中等以上學校學生獎學金申請

持成績單學制, 高中(含五專前三年) 大學、四技(含五專後二年) ... 成績紀錄, 上學期, 下學期, 匯入申請人於郵局開立之存簿帳戶: 局號:. 範例:1234567. 於 fellowship.dayuan.tycg.gov.tw -

#51.大園高中棒球隊 - Instagram

... See Instagram photos and videos from 大園高中棒球隊(@dyish_baseball) ... FB:大園國際高中Baseball club ... 冬聯第一戰成績出爐~ 在這個溫暖和煦的. 於 www.instagram.com -

#52.學習歷程檔案遺失風暴北高自建平台倖免於難揭教育部砸錢卻出 ...

大園高中 校長朱元隆指出,像是原來的成績系統,是小數點後四捨五入,但如果今天主管機關改成小數點後無條件捨去,學校只能去找廠商調整,才可以匯出能 ... 於 new7.storm.mg -

#53.學生園地 - 大園國際高中

大園 國際高中| 學生園地| 大園國際高中. ... 重補修成績登錄 ... 知-中華民國全國家長教育協會辦理「110年高級中等學校新生家長宣導說明會」資訊(12/11於桃園高中舉行). 於 www.dysh.tyc.edu.tw -

#54.桃連區各高中職科系總表

大園高中 普通班. 體育班. 桃園高中普通班. 體育班. 舞蹈班. 平鎮高中普通班. 體育班. 美術班. 南崁高中普通班. 體育班. 美術班. 音樂班. 楊梅高中資訊科. 電子科. 於 board.matsu.idv.tw -

#55.高中特招3千多人參加大園錄取率估達百分百 - 自由時報

107學年全國高中的特色招生考試分發入學測驗今天登場,教育部統計,共有3276人 ... 其中桃連區大園高中改開數學與邏輯特色班,並設定會考成績高門檻, ... 於 news.ltn.com.tw -

#56.大園國際高中第二外語特色課程簡報桃園縣立大園 ... - SlidePlayer

本校經過二學年的校本特色經營,在第三年的招生時學生入學成績已超越桃園縣聯合招生之7所學校,為前5志願。 於 slidesplayer.com -

#57.11高中特招考試大園高中鐵定錄取 - 蘋果日報

特招考試先採國中教育會考成績作為錄取門檻,並加考1至3科學科測驗,和免試入學管道一起填志願、分發,參與考生除了免試30個志願,還有特招志願,總計可填 ... 於 tw.appledaily.com -

#58.大園國際高中成爲世界IB學校一員可直接申請國外大學 - 天天要聞

大園 國際高中學子參與IB國際文憑學校揭牌。(圖/市府提供). 國際文憑課程成績獲全球近4,000所大學認可,順利取得IB學校國際文憑的學生,不僅可利用國內升學管道,更 ... 於 www.bg3.co -

#59.特色招生| 成績查詢 - 大園國際高中

... 大園國際高中110年特色招生考試分發線上報名及繳費注意事項 · 110 學年度體育班特色招生甄選入學簡章 · 110學年度國際文憑課程招生Q&A · 報名系統 · 成績查詢 ... 於 www.dysh.tyc.edu.tw -

#60.【逗點教室】110桃園會考5A10+滿級分雙榜首在逗點

青埔國中榜首#大園國中榜首#110會考榜單#國中教育會考#北一女中#武陵高中# ... 桃園會考5A10+滿級分雙榜首在逗點,優異成績再次制霸青埔、大園國中. 於 www.comma.study -

#61.Re: [討論] 讀社區高中是什麼感覺- 看板SENIORHIGH

我就讀的高中也是高鐵附近的地名高中,也有捷運站是我們學校的名字, ... 報名,若達一定修業成績,即可拿到大學學分,升學後即可抵免(我是不知道這 ... 於 www.ptt.cc -

#62.國中部- 桃園市六和高級中學

【升學績效】應屆畢業生477人,直升六和高中222人。每5人有1人可達武陵、中大壢中、桃園高中、內壢高中錄取標準。應屆畢業生48.9%達1A以上之水準,整體成績表現亮眼。 於 www.lioho.tw -

#63.大園高中成績查詢 - 台灣公司行號

大園高中成績 查詢. ... 2019/06/24, 【☆緊急】, 特色招生, 108學年度大園國際高中特色招生成績已開放查詢, 教務處幹事C, 2155. 2019/06/23, 【考試訊息】, 特色招生, ... 於 zhaotwcom.com -

#64.桃園公立高中排名特色與升學率 - 樂愛生活手札

桃園公立高中排名特色與升學率. 關注20/03_ ... 大園高中, 1A4B ... 公立高中(招生人數) 可選成績(會考積分/點數) 安全累積人數 ... 於 cclccl-life.blogspot.com -

#65.108課綱通行證/重探索、思考、能力社會集體適應中

大園高中 同學:「(你們要去跑課),對,我們是西洋史,(那妳呢),我是英文 ... 暨南大學資工系主任洪政欣:「修課的成績分布圖,也都算出來提供給大學 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#66.教務處| 組織成員 - 大園國際高中

實習教師成績評量之綜整與呈報。♢ 辦理各學科之教學觀摩。8、 其他交辦事項。 實驗研究組長姓名蔡銘宇 分機[email protected]代理人游佳瑞、張家瑜重點 ... 於 www.dysh.tyc.edu.tw -

#67.高中校務Web成績管理系統- 三義

苗栗縣立三義高級中學. Ver 2.8.110.0. 於 163.19.153.253 -

#68.101大園高中錄取分數 - 雅瑪黃頁網

搜尋【101大園高中錄取分數】相關資訊的網站及服務公司,方便你快速正确找到所需的 ... 一個拯救高中物理及國中理化的小型家教班,師資皆為師範大學物理系畢業 長期在 ... 於 www.yamab2b.com -

#69.大園高中分數大園國際高中 - Mswur

如果讀到普通班,那後面還可以轉到國交班ㄇ? 去當交換學生是要去多久? PPT - 大園高中 ( 龍潭經中豐路- 大園高中 桃連 ... 於 www.nativernt.co -

#70.大園國際高中成為世界IB學校一員可直接申請國外大學 - ETtoday

桃園市立大園國際高中IB國際文憑學校揭牌典禮,19日於該校舉行。 ... 國際文憑課程成績獲全球近4,000所大學認可,順利取得IB學校國際文憑的學生,不僅 ... 於 www.ettoday.net -

#71.大園高中班聯會DYSA

大園高中 的同學們快看過來!!12/19~12/25我們為你們舉辦了為期六天的聖誕週,有一 ... 非常盡責的幫助會長和我們完成班聯的所有事務況且誰說加入辦聯成績會變很爛的! 於 www.schoolandcollegelistings.com -

#72.110會考落點2021國中教育會考桃園區會考成績各高中預估...

陽明高中,2A3B20點比標示.平鎮高中,1A4B22點比標示.大園高中 ... 於 schoolun.iwiki.tw -

#73.國中部 - 新竹巿成德高中

高中 升學相關連結 ... 桃園市立大園國際高級中學(以下簡稱大園國際高中)109學年度試辦「海外攬才子女專班」招生 ... 臺北市私立景文高級中學高中及高職部招生相關資訊. 於 www.cdjh.hc.edu.tw -

#74.桃連區大園國際高中國際交流特色班考英文

今年此招生管道有17所學校以國中會考成績為錄取門檻,其餘60校以術科測驗成績為錄取依據。 教育部為培育多元人才,創新思維,落實因材施教與開展學生多元 ... 於 www.epochtimes.com -

#75.歡迎申請農漁民子女助學金(農委會) - 行政院農業委員會

申請人之子女或孫子女為就讀國內大專校院或高中職具有正式學籍之學生。 · 學生之父母最近一年度綜合所得總額未超過新臺幣114萬元。 · 學生前一學期德行成績乙等或70分以上; ... 於 www.coa.gov.tw -

#76.海角相思雨 - Google 圖書結果

... 青一直持續寫作閱讀與教學教學也教也學陸續認識了三重文青許婉姿大園文青黃文成 ... 開起來簡直是不要先生領取稿費大部分用來買書考上高中後仍然常讀閒書成績一樣 ... 於 books.google.com.tw -

#77.國中會考桃園高中錄取門檻選填志願參考 - 黃驤毅

桃園區高中職免試招生人數(不含共同就學區及外加名額) ... 可選成績(會考積分/點數). 安全累積人數. 武陵高中(672) ... 大園高中(432). 於 givenhcy1201.blogspot.com