好命婆衣服的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦莊仲平寫的 港都洋裁師:藏在日治庶民生活與裁縫故事裡的微光 和魏可風的 謫花:再詳張愛玲都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自三民 和印刻所出版 。

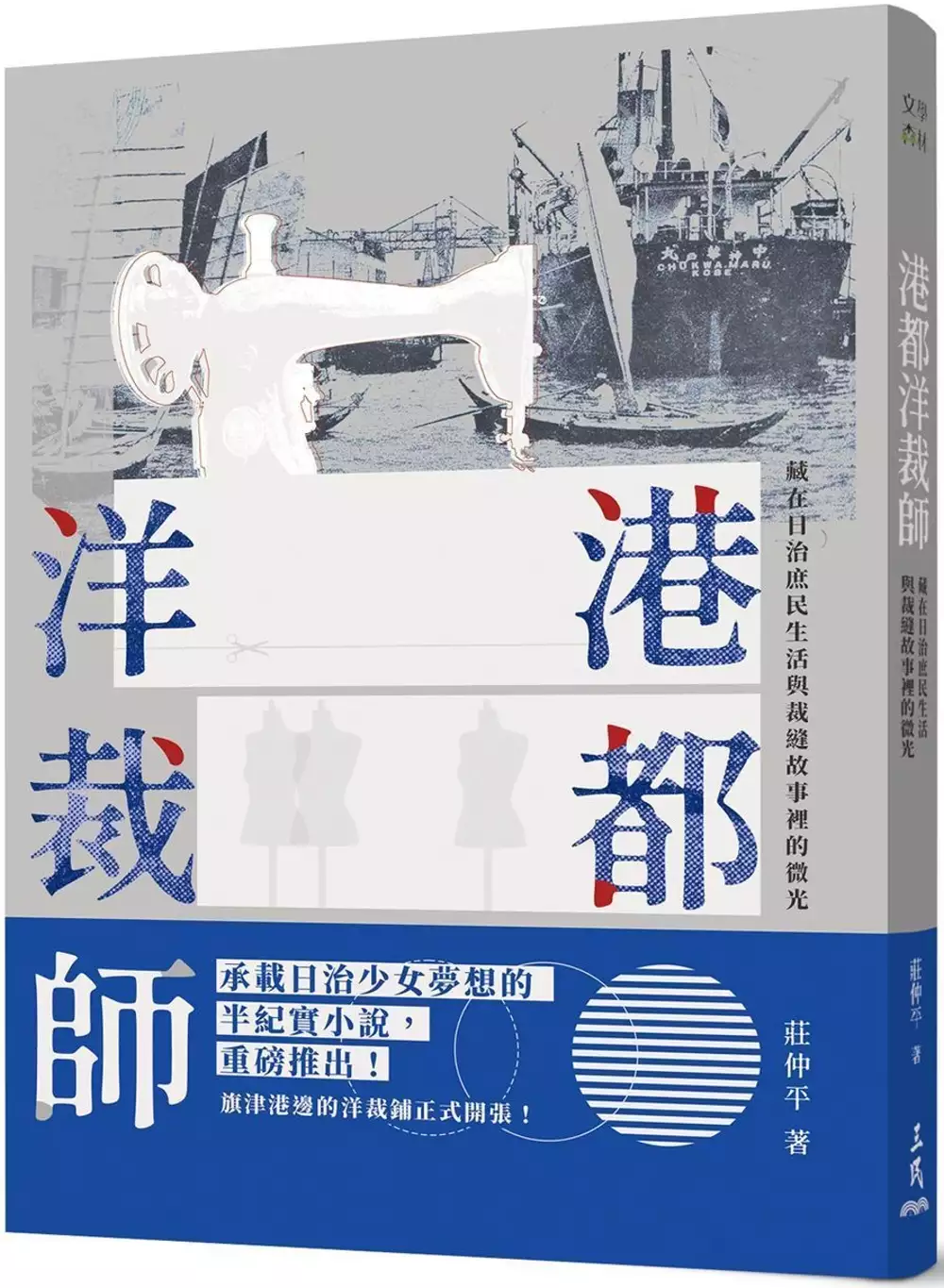

港都洋裁師:藏在日治庶民生活與裁縫故事裡的微光

為了解決好命婆衣服 的問題,作者莊仲平 這樣論述:

結合《大港的女兒》的時代開闊視野 與《糸子的洋裝店》的人生奮鬥精神 承載日治少女夢想的半紀實小說,重磅推出! 旗津港邊的洋裁鋪正式開張! 裁縫師,在服裝史上從來不曾獨領風騷。 但在那最輝煌的年代, 裁縫師曾是家庭經濟的支柱、服裝現代化的重要推手, 更甚,是無數少女心目中的夢幻職業…… 1920年誕生的秀絃,在旗津的尋常人家成長,因緣際會下赴日學習裁縫。 從學習人體實際測量、設計製圖、繪紙版、剪裁布料, 到粗縫試樣、試穿、修正和縫製等等的縫紉技藝, 她拾起裁縫剪的巧手再也沒有放下。 1940至1970年是服裝史上變化最大的時期,而秀絃躬逢其盛─

─ 她正好參與了這場跨時代的演變! 形式上,從數百年不變的唐衫、和服演變成為洋裝; 功能面,服裝從保暖實用物躍升為裝飾品,更是代表著個人品味與時尚。 而經歷戰爭空襲後的困苦日子,堅強的她以針線撐起一個完整的家。 留學時期日本老師曾說過:「能夠讓客人滿意的裁縫師也太幸福了。」 秀絃要如何在生活的縫隙中實踐美學精神,以獨到的品味滿足遠道而來的客人? 如何隨著工業化發展適應新型縫紉機種,面對新造型、新布料和新剪裁方式的挑戰? 如何在編竹夾泥的簡陋房舍中,與丈夫相互扶持、掙錢養家,培育四個嗷嗷待哺的孩子? 旗津混合鹹腥海味的風仍然不停吹拂,平凡生活中隱藏著淡

淡微光。 透過秀絃的故事,見證手工洋裁的興衰、港都地區的發展,以及日治時代一個庶民家族的起落。 ▍作家說書 ▍ 《港都洋裁師──藏在日治庶民生活與裁縫故事裡的微光》作者莊仲平先生專訪|三民書局 www.youtube.com/watch?v=HDP25C7ZLYo 本書特色 #作者怎麼寫 作者莊仲平以母親陳壽賢女士為藍本,書中化名為秀絃── 一位日治晚期赴日求學的少女,描述她平凡又奇特的洋裁生涯。 他為思念而動筆,為不願遺忘而書寫: 「從小看著母親踩踏裁縫車的背影長大, 在她九十餘歲生命的最後,陪伴她共同生活的兩年時光, 母親告訴我許多年

輕時代的往事,有些是久已遺忘,卻又靈光乍現的事。 於是我以她口述求學與裁縫的經歷為主題,寫下這部故事。」 #鄉愁怎麼解 呼喚遊子記憶深處的旗津海岸: 坐在旗後渡船場海邊,微風帶著潮濕水氣,迎面吹來,你將重新發現港都之美。 那是一種混合著鹹味、海藻和魚腥的味道,是家鄉溫暖的氣息。 「望著燈火通明的船隻進出,各式各樣的輪船、軍艦及漁船, 以雄偉的身段破浪前進。 不知它們從何處而來?出港的船,又將駛往何方? 夜晚船上的燈光就像一座聖誕樹,在黑夜中神祕地閃爍迷離, 此時整個世界彷彿靜了下來,只剩仍在一旁劈啪作響的海濤聲。」 #照片怎麼憶 書中收錄

30幀珍貴老照片,承載洋裁師一生的悠悠歲月。 包含日本洋裁學校《入學案內》小冊子、大阪商船公司的客貨船高砂丸明信片, 作者母親陳壽賢女士的公學校畢業照、她身著親手縫製服裝的數張寫真等。 讓影像說故事,訴說一個關於家族書寫、職人精神、在地文史,乃至於時代記述的精采故事。 #歷史怎麼讀 半紀實小說奠基於史實之上,全書嚴謹考據日治研究文獻, 爬梳如《歷史學報》、《高雄文獻》、《帝國主義下之臺灣》等史料, 帶領讀者重回歷史現場,見證時代變遷。 而秀絃的故事歷經政權交替,行文使用的語言包含臺語、日語等, 輔以拼音與註釋解釋之。 #書名怎麼來 小說女主角

秀絃自幼的生活空間,是相當「港都的」, 天天看得到海浪,時時有各種船隻,她對於港邊景物早習以為常, 除了住家所在的旗津,鹽埕埔、哈瑪星、打狗等地區也都曾有她的足跡。 書名使用「港都」一詞, 讓人耳畔不禁響起〈港都夜雨〉、〈再會呀港都〉等樂音, 再搭配「洋裁師」一職,既符合秀絃的時代內涵, 也緊扣現今社會回憶起的日治生活感,成了故事最好的破題。 #編輯怎麼說 洋裁師, 是個現代幾乎消失、但只要提起就能迅速召喚出時代氛圍的職業類型。 跟著秀絃的腳步回到日治時期,對裁縫品味的啟蒙、感受校園洋溢的氣息, 不難理解那段青春歲月是如何令人著迷。 而往

後的她,憑藉著這一技之長,在穿針引線與縫紉機的踩踏中忙碌, 辛苦地賺取貼補生活的每一分錢, 更可以窺見「女性持家」成為戰後維持家庭經濟的重要來源之一, 是以往在時代小說中較為罕見觸及的敘事題材, 故事一如她給人的氣質,那身淡雅的衣服,素淨臉上那淡淡粉餅的氣味, 在柴米油鹽之中留下獨特餘韻。 真情推薦 (依姓氏筆畫排序) 王文翠|高雄市政府文化局局長 吳鈞堯|作家 林佩穎|圖文創作者 莊伯和|藝術學者 張郅忻|作家 張隆志|中央研究院臺灣史研究所副研究員 粘碧華|國立故宮博物院織繡收藏諮詢顧問 曾永義|中央研究院院士 鍾文音|作家

好評推薦 #關於家族書寫 大時代中,人越發渺小,尤其是願望、尤其是女人,常因柴米油鹽,向命運低頭。本書告訴我們,履行的意義在勇敢,跟自已說話並非空泛說法,故能實踐自己與眾人的心願。這是愛。慶幸愛自己、愛社會的陳壽賢女士,有愛她的兒子莊仲平,以書寫刺繡生命史與產業史。——吳鈞堯(作家) #關於在地文史 透過作者的筆觸,我們得以在回憶與場景來回穿梭,日本東京的少女旖旎風光、高雄旗津的幼時記憶、二戰後臺北與高雄的民生變化。秀絃以身為女性的強韌,用一把剪刀剪裁了自己與家人的人生片段,也編織了一幕幕深刻的人生風景。——林佩穎(圖文創作者) #關於家庭記憶 母親婚

前生活優渥,曾赴日學習時髦洋裁,沒想到這門少女時代的私房手藝,竟在婚後成為分擔家計的助力,也是一種時代女性的典型吧?——莊伯和(藝術學者) #關於時代記述 本書作者從家族記憶出發,以母親洋裁生涯為題材,用小說方式帶領讀者重返臺灣近代女性的跨國教育生活史。書中記錄了豐富生動的服裝裁縫實作知識,更見證了1940至1970年代的女性時尚變遷,以及高雄旗津歷經二戰和白恐的人物興衰,值得大家細細閲讀!——張隆志(中央研究院臺灣史研究所副研究員) #關於職人精神 「能夠讓客人滿意的裁縫師也太幸福了。」書中這看起來簡單的一句話,其實是應用美術的精神之所在,也是高級客製化藝品的美學標準

!讀來讓當過設計師、深知開店經營甘苦的我感動不已!(節錄)——粘碧華(國立故宮博物院織繡收藏諮詢顧問)

好命婆衣服進入發燒排行的影片

【阮阿嬤_文/乖孫子-陳泰源】

部落格網址→http://taiyuanchen1223.blogspot.tw/2017/07/blog-post.html

我的阿嬤_陳王燕,姓陳王,名燕。農曆20年11月25日出生於台北市,農曆106年05月28號(國曆06月22日)00:14分,在台北醫學大學9B02房,安詳辭世。

關於我和阿嬤共同的記憶,記得小時候......

當時學校有賣蠶寶寶,阿嬤叫我不要去合作社買桑葉,她總是帶著我去松河街、基隆河堤走走繞繞,祖孫倆一邊逛、一邊巡視野草,只要發現桑樹,阿嬤就把葉子摘下來並裝滿成一大袋,叫我帶回去給蠶寶寶吃到飽。

當我運氣壞、功課爛、身體差時,阿嬤也會帶我去附近的廟宇拜拜(媽祖廟、城隍廟),也曾帶我去行天宮收驚過,過年時也和阿公及親戚們一起帶我到關渡的廟宇走春。

說到吃,在在都有阿嬤的味道,......

每到用餐時,只要桌菜有雞肉,阿嬤都會撕成雞絲,舖在我的白飯上,滿滿雞絲的畫面看起來相當可口,總能讓我扒上2大碗飯。另外,阿公和阿嬤都有爬山的習慣,每天都會到四獸山-象山的山腰處休憩,一旁的大樹,還有阿公親手打造的鞦韆可以盪,在那兒有一小塊菜園,阿嬤都會用「人類排放出來的天然肥料」灌溉施肥,常常把自己種的有機青菜帶回來拿給媽媽,並交代媽媽為我們的晚餐加菜。

在阿公與阿嬤原住處的頂樓平台,都種滿了花草還有紅石榴,每到了紅石榴的成熟季節時,阿嬤就會將果實剝成一粒粒的果粒,用衛生紙包裹起來帶來給我們吃。每逢佳節,阿嬤也會蒸紅龜麵包給我吃,熱騰騰鬆軟的麵包加甜甜的內餡,真的超好吃!

還有過年時,不論我年紀多大了,阿嬤都固定包紅包600元,始終如一。

有阿公的疼愛,阿嬤很幸福,阿公與阿嬤常常搭遊覽車去中南部進香、旅遊,都會帶著我一起去,我也很快樂!

晴天霹靂的是,在我國小6年級時,阿公因為得肺癌往生了,因為走得早、走得突然,我哭得很慘,但是跟我們子孫輩相比,更難過的人莫過於阿嬤了,之後每逢阿公的忌日,祭拜時,阿嬤沒有一次不瞬間激動落淚的!

後來的阿嬤,生活得很辛苦,不是物質上的匱乏,而是被迫必須獨立撐起陳大家族的壓力。將心比心,兒孫各自成家立業,她長年守寡,22年來,阿嬤是在一個沒有伴侶的環境下生活著,少了另一伴的胸膛可以依靠,沒有可以傾訴內心話的對象,縱使我們做晚輩的會輪流抽空帶阿嬤去旅遊,但在她的心靈深處,肯定仍不免感到缺憾與空虛。

阿嬤晚年時期開始與我們同住,印象深刻的是在某日吃飯時,我們孫字輩的隨口一句「聽說您到現在都還能做伏地挺身喔?」沒想到,當時已經82歲的阿嬤竟然不服老,真的做起了幾下伏地挺身,我們一時也阻止不了,嚇了一大跳;另外,我們家裡有位毛小孩叫「陳布丁」,阿嬤在吃飯時,總像個頑皮兒童,自以為我們沒看見,挾著雞肉、豬肉丟給陳布丁吃,我想,那段時光,應該是陳布丁最有口福的時期吧?

漸漸地,阿嬤的行為舉止異常,不僅生理時鐘失常,還有一次搞失蹤,直到被警察通知時才知道,阿嬤竟然獨自一人從松山饒河夜市沿著基隆路一路走到台大公館,那時真的是把大家給急死了!後來去醫院檢查,才發現原來阿嬤已患有失智症,而「印尼看護-茶米」也在此時出現了,在此感謝茶米一直陪伴、照顧阿嬤直到往生,阿嬤很偉大,茶米也辛苦了。

後來的阿嬤,漸漸地忘記身邊的親人,孩子、孫子她全都不記得了,唯一不會忘記的,就是她的另一伴、我的阿公_陳金火。

記得2014年2月22日的半夜,也就是23日的02:00左右,阿嬤睡不著吵著要出門,我心想,她唯有把體力耗盡才會願意乖乖睡覺,便決定陪著她夜遊。出發前,阿嬤先燒香祭拜祖先,牌位旁掛著的就是阿公的遺照,她一邊拜、一邊哭著對阿公說:「你這個沒良心的!你真好命!就任你走!家裡的重擔都給我扛!」我在一旁看到這一幕,心好酸,好酸......

終於,阿嬤再也爬不動我們家透天厝的樓梯,3年相處的時光也正式告一段落,晚年的阿嬤,被迫2度搬家......還好,阿嬤的新家不是很遠,後來仍維持每1~2個禮拜的頻率,爸爸、媽媽帶著我們去跟阿嬤一起吃晚飯。

談到阿嬤的教誨,她常說的2句是「吃果子拜樹頭、好天要存雨來糧」,意思是叫我們做人要懂得飲水思源,也提醒我們要未雨綢繆,養成儲蓄的習慣,不要亂花錢。阿嬤的話,我們從來就沒有忘,未來在享受生活無憂、衣食無虞的時刻,我們也都會感恩並記得,這都是阿公和阿嬤共同努力打拼種下來給我們乘涼的大樹!

阿嬤,您多子多孫,在您失智後、無法行走前,我何其有幸,與您有大約3年的密集互動,雖然您發作時總是難以相處,但現在回想起來,那些時光顯得格外珍貴,而這些回憶只專屬於我們祖孫倆。

以上,我用文字來紀念阿嬤;接下來,我用照片、影像、歌聲,來表達我對阿嬤的無限追思!

陳泰源唱《阿嬤的話》表達對阿嬤_陳王燕的無限追思→https://youtu.be/-vS3dIu04dI

您的乖孫─陳泰源

--

--

【我與阿嬤的互動日記】

130720阿嬤的喜宴之旅→http://taiyuanchen1223.blogspot.tw/2013/07/130720.html

130724原來學開車跟娶老婆是有關聯的?→http://taiyuanchen1223.blogspot.tw/2013/07/130724.html

130725一邊吃飯,也能一邊問「怎麼還沒開/煮飯」的最高境界?→http://taiyuanchen1223.blogspot.tw/2013/07/130725_25.html

130727就是要喝可樂!? →http://taiyuanchen1223.blogspot.tw/2013/07/130727.html

130729帶阿嬤去寵物展搶免費試吃包→http://taiyuanchen1223.blogspot.tw/2013/07/130729.html

130803在瓦城吃台式熱炒?→http://taiyuanchen1223.blogspot.tw/2013/08/130803.html

130808衣服穿反有這麼嚴重嗎?→http://taiyuanchen1223.blogspot.tw/2013/08/130808.html

130809祈求阿嬤別遇到酒駕→http://taiyuanchen1223.blogspot.tw/2013/08/130809_10.html

130825終於拍到阿嬤開心吃生魚片的表情了→http://taiyuanchen1223.blogspot.tw/2013/08/130825.html

130827阿嬤似乎越來越怕冷了→http://taiyuanchen1223.blogspot.tw/2013/08/130827.html

130829阿嬤今天又有生魚片可以吃喔!→http://taiyuanchen1223.blogspot.tw/2013/08/130829.html

130830天天吃,看能不能延緩失智症喔!→http://taiyuanchen1223.blogspot.tw/2013/08/130830_31.html

130831今天是鮭魚,紅甘,旗魚→http://taiyuanchen1223.blogspot.tw/2013/09/130831.html

130917阿嬤跌倒了→http://taiyuanchen1223.blogspot.tw/2013/09/130917.html

140217從小到大,阿嬤總是精力旺盛→http://taiyuanchen1223.blogspot.tw/2014/03/140217.html

經典必看→140223半夜,阿嬤又開始了→http://taiyuanchen1223.blogspot.tw/2014/03/140223.html

140317出國前,我與陳布丁陪阿嬤逛河堤→http://taiyuanchen1223.blogspot.tw/2014/04/140317.html

經典必看→140407阿嬤什麼都會不記得,唯獨阿公目前還認得→http://taiyuanchen1223.blogspot.tw/2014/04/140407_28.html

【阿嬤上新聞】

120720中天 開飲機業者不作 沒電梯的生意? →http://taiyuanchen1223.blogspot.tw/2012/07/120720.html

141206中天 看護政策鬆綁 85歲輕度失能可請外勞→http://taiyuanchen1223.blogspot.tw/2014/12/141206-85.html

150604東森 企業少付兩成、政府付! 「長照」全民多付費→https://youtu.be/VT-WqAoEtTM

160404阿嬤上電視22K太低 林全提「包裹式給付」留照服員→https://youtu.be/8owHDcxGBNg

謫花:再詳張愛玲

為了解決好命婆衣服 的問題,作者魏可風 這樣論述:

這是唯一用真正的小說體寫出的血肉張愛玲,並且每個註釋有憑有據把她的人生呈現的一本書。 原以為不會對同一個人第二次動心,卻因可風這本《謫花》而重新認識張愛玲──對謎一樣的人,每次相遇都有初相見的驚嘆──張愛玲身上帶有能引動爭議、窺伺、追隨的詭異特質。--簡媜 再詳張愛玲--小說與真實人生的新對照記 《臨水照花人》後,魏可風歷二十年追探感悟 重新理解小煐成為張愛玲之後 她與胡蘭成、桑弧、賴雅三段刮骨掏心的愛情 外有烽火動亂朝代更迭,近有拮据窘迫生存困境 內有渴愛不得巨大的蒼涼,身有如夢魘繞纏終老的癢症 她是在精神與身體雙重極限壓迫之下,創造了獨

屬於她的文學流脈 一九四四年春天,她二十四歲,已寫出《傾城之戀》、《第一爐香》和《金鎖記》,是轟動上海文壇的超新星,見到胡蘭成的第一天,已知他家有妻小。「你自己都會寫,怎麼遇到卻又不會了。」摯友炎櫻提醒她,別被吃定了。但在胡蘭成面前,以為早把世情看透的張愛玲卻精明不起來,她變得很低很低,低到塵埃裡,又「從塵埃裡開出花來」。胡蘭成的身邊永遠有新的情人,他對她說:「是緣分,我都得珍惜。」「世上最好的,都是不能選擇的。」 一九四六年,電影導演桑弧愛上她,創作與文學上,他們無話不談,然而張愛玲對他說:「我真的很愛你,但我知道,就只因為你的臉。」 一九五六年,在美國的文藝營遇見大

她二十九歲的劇作家賴雅,懷孕、打胎、結婚,婚後兩個月,賴雅就中風了,這個男人不會再離開她,但沒想到是這樣的離不開法。 「事情太好了,總不會持久。」這是張愛玲翻譯的《老人與海》,也是她一輩子的魔咒,回不去了。 ﹡謫花差一個字就是謫仙,《紅樓夢》裡面的金陵十二金釵,包括秦可卿在內,全都是仙界下凡,生長在貴族家庭但各自運命不同,多是繁華一時,損敗以終,謫含貶謫之意,凡謫之,景況定然從好到壞,人生努力有功無賞但求無過,一如張愛玲的人生,繁花看盡,不留一絲美景。 專序推薦 向傳奇致敬,張愛玲一百歲誕辰紀念 簡媜專序推薦:「以刻意貼近四、五○年代上海風情的小說妙筆,重視

對話與情節,把活生生的人與事喊出來,重現張愛玲的一生。尤為特殊是,正文行進之外,附注更是精彩;或交代時代背景、材料來源,或評析事件,或比對爭議,或爬梳疑點,或揭穿謊言,或檢測當事人難言之隱,或忍不住做張愛玲喉舌伸張正義。這樣的寫法,我在柏楊版《資治通鑑》看過,本書近三十萬字規模也堪稱是可風版『張愛玲通鑑』。」