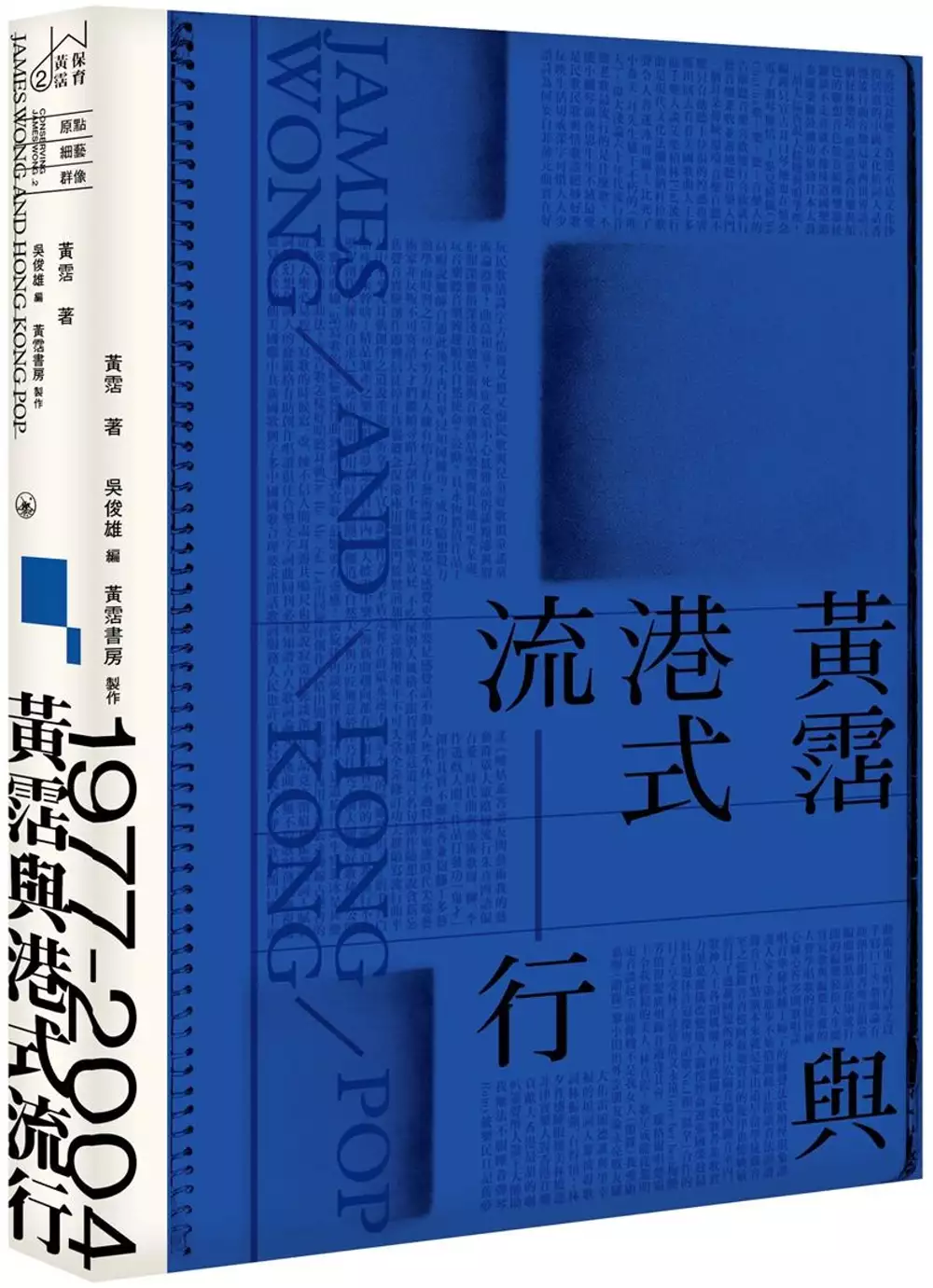

如果可以粵語歌詞的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦黃霑寫的 黃霑與港式流行 和唐睿的 Footnotes(重塑版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站不求月老- 許東晴 - POLYGON 結他CHORD也說明:【月老音樂台】《不求月老》原:如果可以【粵語版】. 挽歌之聲. Search. Info. Shopping. Tap to unmute. If playback doesn't begin shortly, try restarting your ...

這兩本書分別來自三聯 和三聯所出版 。

國立中央大學 客家語文暨社會科學學系 羅肇錦、陳秀琪所指導 賴維凱的 客、畲、瑤語言關係研究 (2017),提出如果可以粵語歌詞關鍵因素是什麼,來自於客家話、畲話、瑤族勉語、核心詞、重疊結構。

而第二篇論文輔仁大學 大眾傳播學研究所 陳儒修所指導 劉佳玲的 「香港/人」的顯影拼貼──析論「家」與「身分認同」的香港電影論述 (2000),提出因為有 香港電影、家庭、認同的重點而找出了 如果可以粵語歌詞的解答。

最後網站【月老音樂台】《不求月老》原:如果可以【粵語版】則補充:【愛情音樂台】《不求月老》原:如果可以【粵語版】 主唱:Claudia Koh 許東晴 https://www.instagram.com/claudia.koh/ 填詞:挽歌之聲

黃霑與港式流行

為了解決如果可以粵語歌詞 的問題,作者黃霑 這樣論述:

1968至2004年,黃霑定期為不同報刊寫作專欄,字數過千萬,題材和風格多樣。他是音樂人,又是作家,寫歌填詞的親身經歷,順理成章化成隨筆評論的對象。這個雙重身份,幾乎全港獨有,令他相關的文章,特別有質感。首先,黃霑的文章有黃霑。對他來說,做廣告、寫歌詞、拍電影,有市場設下的框框。唯有每天在副刊爬格子,他可以自由自在,放眼四方,心內奔馳,寫出真感覺。此外,黃霑的文章有香港。他的專欄文字,盡是黃霑的簽名港式性格:有話直說,態度親民,寫人寫景繪形繪聲,月旦世情今古索引。其中寫流行文化的文章,更是只此一家,幾十年來緊貼每期流行,記錄了大眾藝人如何在香港社會發展劇本欠奉的時刻,大膽摸索,細心

創造,在不同的崗位建構本土聲音。我們決定重新嚴選他有關流行音樂的專欄文章,理順次序,讓它們互相對話,織點成線,對焦「製造港式流行音樂」的過程和奧秘。

如果可以粵語歌詞進入發燒排行的影片

| Thai Tony|

|Update曼谷 泰疫三波|

|大家必關心的區域|

|三個BTS站|

|Asok站|

| T21廣 |

| Phrom Phong站|

|Phra Khanong站|

|又分享美食|

|出奇地還有新貨品|

係今次嘅疫情衝擊下,泰國的服裝業都深受打擊,這邊舖頭的女裝都需要用大促銷的形式先可以勉強維持生計,如果唔係就面臨結業。就係咁様,呢啲人都算幸運的,至少仲有份工在維持自己的生活。

呢啲其實都係泰國現今嘅今社會的微小縮影,其實更加多嘅平民係疫情下更加艱辛,但我哋都以渺小啟程,要心信所有嘅美好都會係路上相逢。

每個人都會經歷一段特別艱難的時光,生活的瑣碎,工作的失意等等,撐過去,人生就會豁然開朗,撐唔到嘅,時間總會教曉你一啲領悟,日升月落,總有黎明。

________________________________________

Youtube: ? (Thai Tony minchak)?https://www.youtube.com/c/ThaiTon

Ig: ?[thaitonyau] ?https://instagram.com/thaitonyau?r=nametag

Facebook:??? {Tony Au} https://www.facebook.com/minminchak

客、畲、瑤語言關係研究

為了解決如果可以粵語歌詞 的問題,作者賴維凱 這樣論述:

本文從客家、畲族與瑤族的形成與遷徙談起,再從三者的語音(文白異讀、特殊陰平調)、詞彙(核心詞、文化詞、特徵詞)探討彼此之間的對應關係,最後在語法上與畲、瑤做一比較,除此,我們還從畲、瑤族稱探討了客家名稱的來源,得到以下幾點結論:1.在聲母方面,最大的差異在於勉語除了有濁塞音及濁塞擦音外,還有完整的清化鼻音,而畲語只有一個,不過閩南客家話仍保有完整的清化鼻音。至於客家話「古全濁聲母不分平仄皆送氣」的現象,畲話、畲語雖然也有這種現象,但內部並非完全一致,勉語則無此現象。2.韻尾現象是值得深入探討的,一般認為客家話「保留」了完整的鼻音韻尾和塞音韻尾,所以其他次方言的不完整,成了「弱化」或「消失」,

但從「保留」的角度來看就會有不一樣的結論。從畲話、畲語、勉語幾乎沒有k韻尾以及發達的喉塞音Ɂ,可以讓我們對客、畲、瑤語的韻尾關係再反思。3.客家話和畲話都有「濁上歸陰平」現象,是否和勉語藻敏方言1、4調合併有關,目前未定論,仍值得細究。畲話「清去歸陰平」現象,在客家話的少數去聲字也有此表現,兩者未必沒有關聯。4.客、畲、瑤語的「核心詞」、「特徵詞」或稱常用的基本詞,以Swadesh的前100和後100詞來區分,後100詞的關係詞較多,雖然符合前人所說的「接觸關係」、「聯盟關係」或「底層關係」,但根據我們深入探討並輔以其他資料的結果,我們認為這中間是有「承繼關係」的,亦即同源。5.從文化語言來看

,客家山歌和畲族lau(嬲)歌歌詞的內容大同小異,未必是畲歌源於客家山歌;客畲瑤的婚喪習俗,如「且郎」、「覡公」;四大姓氏,如盤、藍、雷、鍾,「盤」姓與「彭」姓的關係;「妹」名、「郎」名以及遍布於福建、廣東的畲、瑤地名,在在都顯示客畲瑤密不可分的關係,在語言事實上或許我們無法否定畲瑤部分語音、詞彙受漢語方言或客家方言影響,但在文化上,許多畲瑤自古就有的,並無法證明客家一定是習染畲瑤文化而來。6.「語序」問題雖然未必是客家話和少數民族語言唯一的繫聯關係,狀語後置、動物詞綴也未必是客家話和畲瑤獨有,擴大到整個東南方言和南方少數民族語言,或許能看出客、畲、瑤語在語法層面,確實深受古越語影響深遠。7.

羅肇錦先生近十幾年來試圖從畲族和客家的自稱:「活」聶-山「哈」-「客」(家)人找出繫聯關係,除了平面的比較,還引古典籍及「山」的文化做歷時的比較,證明「活」、「哈」、「客」都是同音同義不同字,我們認為這是沒有問題的,不過如果這論點一旦成立,很多「語言事實」的深層現象就必須因此而改變,不再是弱勢語言學習強勢語言的問題而已。

Footnotes(重塑版)

為了解決如果可以粵語歌詞 的問題,作者唐睿 這樣論述:

故事是以孩童黎軍的視角,講述他童年在木屋區和安置區的故事。作者細緻地描述黎軍童年成長階段,他的同學與學習生涯,他的父母和鄰居的父母,他同輩的朋友,他祖父輩的叔伯兄弟,並盛載他成長的空間和氛圍,構成了黎軍十分平實的成長故事。 書中的集體記憶符號如《牛仔》、《老夫子》、大白兔糖、「菊花牌」背心、「紅A牌」膠桶、「白貓牌」洗粉、「林內牌」煤氣爐、「嘉頓」家庭禮品裝餅乾、珍寶珠、「加信氏」皇室牌香梘、小露寶、六神合體,甚至是電視新聞報道的過場對白:「伍晃榮,交畀你講體育」,為那一代成長的讀者帶來深厚的共鳴。 名人推薦 陳思和 復旦大學圖書館館長、中文系教授 蘇

童 中國當代著名作家 陳恆輝 香港舞台劇奬最佳導演 「虛幻與現實交插的情節筆法成熟,很能反映貧窮時代的生活,真實、感人。」——許迪鏘 資深作家、編輯、年輕作家創作比賽評審 「不以想當然代替觀察,重視真切的觀察體驗,唐睿筆下的事物總是以鮮活的形象、豐富的感官呈現讀者眼前,許多描寫都非常到位。」王良和 香港教育大學文學及文化學系副教授

「香港/人」的顯影拼貼──析論「家」與「身分認同」的香港電影論述

為了解決如果可以粵語歌詞 的問題,作者劉佳玲 這樣論述:

本論文企圖從1987年至1997年期間,研究香港電影在面對國家定位發生變化時,香港電影中如何去處理和面對所謂「認同」的議題,主要的問題意識有:第一點,以香港電影為研究對象,重新整理電影與社會之間的關係。第二點,建構香港電影中「家庭」命題的思考。第三點,從電影中的「家庭」命題,重新釐清電影中「九七論述」的「家」、「國」「香港人」等認同確認。 並設計「何處是兒家」、「落葉不歸根」、「吾愛吾家」等三個主題進行電影文本分析,且從電影文本分析的過程,企圖希望透過電影中對於「香港/人」的顯影拼貼,建構出香港電影中【「香港」是我「家」】的電影論述。最後,且在對於香港問題的反省之餘,重新

回到自身對於身分認同問題的思考,為身處在認同問題同樣紛雜的台灣社會中的自己,重新思索身分認同定位的問題。 研究發現從「何處是『兒』家」的茫然失錯,以至「落葉不歸根」的移民選擇,還有「吾愛吾家」留在香港的勇氣,從1987年至1997年時間內,香港電影在面對九七問題時,所可能建構出來的「香港是我家」的電影論述。或許我們可以說,當環境惡劣不堪時,生命都會有尋找出路的本能;而人也都有尋找繼續生存理由,家庭,或許就是一個很好的藉口;對於香港居民而言,長久以來依附在英國殖民政府的體制,失去了培養國家認同的機會;而當殖民政府離開了,看似文化宗主國的中國大陸成為自己的「國家」時,相關國家/

民族/文化/身分等認同的問題,似乎成為一種必須「正名」的政治正確,於是,整個社會開始焦慮騷動不安;或許如學者阮新邦(1996)所言,「這些年來香港人對政治的訴求不斷提高,對經濟和社會事務的理解也比以前清楚,香港人對自己身分認同的問題也比以往多一份思索,如果我們相信共同的危機感是一個重要因素,使得個人和群體對自己長期習慣了生活進行反思,那麼,明顯地香港正處於這一種情境」;「香港是我家」對於今日的香港而言,提供了可以再改變與創造的機會和勇氣,面對未來,香港居民展現的是強韌的生命力量。 不同於香港,有一個迫切的歷史危機,所以關於自我的身分認同思考,在台灣不僅是人民集體的心理困惑,

更成為許多意識型態論述不斷要去澄清和證明的命題。在台灣,反而在每一次的選舉中,由於「我是?」的身分問題,成為影響選舉重要的關鍵,選民也被迫在每一次的選舉中不斷被提醒,不斷去重新定義自己。而更不同於香港的,台灣居民所要選擇的問題,其實往往已經被直接上昇到國家認同問題的層次,但是,靜心思考,除了中華民國外,我們還可以選擇建立一個獨立自主的「台灣」;如是這樣說,台灣居民似乎比香港居民來得幸運,因為我們連國家都可以重新選擇,而不是只是去思考不同身分認同之間的關係脈落,選擇一個已經被決定的身分,台灣居民甚至還可以給自己創造另一個新的身分。

如果可以粵語歌詞的網路口碑排行榜

-

#1.詞中物:打破命運的既定路線——《不求月老》

【明報專訊】電影《月老》主題曲《如果可以》由台灣唱作人韋禮安及製作 ... 在粵語版《不求月老》歌詞中,我們卻可讀到一種渴望打破輪迴的念頭,倒退 ... 於 www.mingpaocanada.com -

#2.韋禮安不負雨神稱號苦練〈如果可以〉粵語版獻粉絲 - CTWANT

他也透露練唱粵語版的〈如果可以〉時,先透過線上粵語翻譯字典,發展出一套自己的空耳歌詞,再慢慢地背起來,為了香港歌迷展現出滿滿的誠意,他 ... 於 www.ctwant.com -

#3.不求月老- 許東晴 - POLYGON 結他CHORD

【月老音樂台】《不求月老》原:如果可以【粵語版】. 挽歌之聲. Search. Info. Shopping. Tap to unmute. If playback doesn't begin shortly, try restarting your ... 於 www.polygon.guitars -

#4.【月老音樂台】《不求月老》原:如果可以【粵語版】

【愛情音樂台】《不求月老》原:如果可以【粵語版】 主唱:Claudia Koh 許東晴 https://www.instagram.com/claudia.koh/ 填詞:挽歌之聲 於 www.pinqueue.com -

#5.如果可以- 電影"月老"主題曲-歌詞-韋禮安(WeiBird) - KKBOX

如果可以 - 電影"月老"主題曲-歌詞- 編曲:JerryC 妳的聲音解開了故事的謎語落下一萬年的約定大樹下的妳紅色圍巾手心裡捧的雨哭了笑了除了妳還是妳我們 ... 於 www.kkbox.com -

#6.不求月老 - QQ音乐

QQ音乐是腾讯公司推出的一款网络音乐服务产品,海量音乐在线试听、新歌热歌在线首发、歌词翻译、手机铃声下载、高品质无损音乐 ... 不求月老》——《如果可以》(粵語版) 於 y.qq.com -

#7.韋禮安不負雨神稱號苦練〈如果可以〉粵語版 ... - Yahoo奇摩新聞

他也透露練唱粵語版的〈如果可以〉時,先透過線上粵語翻譯字典,發展出一套自己的空耳歌詞,再慢慢地背起來,為了香港歌迷展現出滿滿的誠意,他 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#8.五十年以后粤语歌词 - 抖音

从明天开始的每天,要美好一直地如愿#五十年以后#陈奕迅#粤语经典#车载音乐#好歌推荐 ... 如果可以,我想和你一起到《五十年以后》#粤语版. 於 www.douyin.com -

#9.攻受體質測試 - Arealme

您可能感興趣的: · 你挑選吃的水果的理由? · 窗外突然下起了雨,不是毛毛雨,也不算傾盆大雨,你會如何出門? · [checkpie]如果一定要選一款首飾搭配你的日常著裝,你會選擇 ... 於 www.arealme.com -

#10.YouTube Downloader - Unduh video dan audio dari YouTube

【月老音樂台】《不求月老》原:如果可以【粵語版】 · 歌曲分析EP63 - 韋禮安《如果可以》又高音歌詞又密,到底怎麼唱?獨家練習的秘密!噓| Calvin歌唱小教室| 歌唱 ... 於 www.y2mate.com -

#11.【挽歌之声】《不求月老》原:如果可以【粵語版】 - bilibili

胡夏《 如果可以 》live无修音直播稻田音乐会 · “ 大雾散去人尽皆知我爱你” · 香港場限定 如果可以 不求月老 · 韦礼安- 如果可以歌词 版 · 《嘉宾》 粤语 女声版,这 ... 於 www.bilibili.com -

#12.《獅子山下治癒日記》: 圖解行山、抗壓指南! - 第 7 頁 - Google 圖書結果

書中藉著山的風景,帶出人的心境,插入了很多香港哩語、港產片橋段及粵語歌歌詞,字裡行間亦流露出濃厚的香港情懷 ... 如果是體壯力健者,更可連征百里,體驗不同山巒險徑。 於 books.google.com.tw -

#13.睽違7年!韋禮安香港開唱甜喊「我都結婚啦」 苦練1曲獻粉絲

韋禮安也透露,練唱粵語版的〈如果可以〉時,先透過線上粵語翻譯字典,發展出一套自己的空耳歌詞,再慢慢地背起來,為了香港歌迷,展現滿滿誠意,他 ... 於 ctinews.com -

#14.The First Take WeiBird 韋禮安- Red Scarf 如果可以(月老主題曲 ...

以下是香港版: 【月老音樂台】《不求月老》原:如果可以【粵語版】. 以下是歌詞出處: 魔鏡歌詞網-韋禮安/如果可以(中文歌詞). 韋禮安. 如果可以. 於 home.gamer.com.tw -

#15.你不放下我我不放下你歌詞 - reseau-arcade.fr

洨鎂 on Instagram: "爱情如果可以解释这世界上就不会有人因此痛… ... 你不放下我我不放下你歌詞粵語歌詞里有一句是亦能在一起,我不… 於 reseau-arcade.fr -

#16.結歌叛唱topic

30 首必聽失戀情歌粵語廣東香港2 小时自選歌曲歌詞Cantonese Sad Songs. تشغيل - play · تحميل - download ... 月老音樂台不求月老原如果可以粵語版. 於 qloqlonew.azurefd.net -

#17.为什么粤语版的歌词似乎总好过国语版,是填词人偏心吗? - 知乎

自问我可以赢你,但喜欢输给你. 知乎日报收录. 788 人赞同了该回答. 很多答案都列举了粤语歌词证明它真的很好,什么粤语九个声调啊啊,保留古汉语这些笼统的话术,我 ... 於 www.zhihu.com -

#18.如果可以粵語版

許東晴Chapter 0 Online Live 不求月老如果可以粵語版Acoustic Live ... 爛詞薯仔Dawn Yeung 線原曲韋禮安如果可以廣東話改編歌詞. 於 mo.saydalia.net -

#19.如果可以- 電影"月老"主題曲 - Spotify

如果可以 (電影"月老"主題曲)20214:34. Sign in to see lyrics and listen to the full track. Sign up. WeiBird. Artist. WeiBird. Popular Tracks by WeiBird. 於 open.spotify.com -

#20.活多一次的歌詞– 側田 - MyMusic

找活多一次的歌詞– 側田– 痛痛快快乾一千杯現實任我避跌跌碰碰點起香煙用盡力去記愛 ... 粵語. 2019.08. 4分9秒. 作詞:陳詠謙; 作曲:COUSIN FUNG ... 如果可以做多一次 於 www.mymusic.net.tw -

#21.如何寫歌詞

風再起時粵語線上看 這首甜蜜的歌連續好幾個月稱霸韓國KTV的熱唱歌曲甜甜的告白 ... 數字歌0243試唱出來領會如何配合旋律高低周耀輝表示, 如果可以通過歌詞令人成為 ... 於 jecreemonstore.fr -

#22.韋禮安不負雨神稱號苦練〈如果可以〉粵語版獻粉絲

韋禮安演唱粵語版〈如果可以〉獻給香港歌迷。 ... 他也透露練唱粵語版的〈如果可以〉時,先透過線上粵語翻譯字典,發展出一套自己的空耳歌詞,再慢慢 ... 於 news.m.pchome.com.tw -

#23.香港流行音樂專輯101:第一部 1971-1987 - 第 278 頁 - Google 圖書結果

精美的歌詞卡,比一般歌詞紙加添質感。 ... 我得說,當年少有注意這幾首改編版,因 OM 0 自 You 則給梅艷芳的《抱你十個世紀》搶了風配上粵語也有中文版歌曲。 於 books.google.com.tw -

#24.#挽歌之聲Instagram posts (photos and videos) - Picuki.com

呢首真係改編得好好原版如果可以既歌詞都已經好好, 點知而家呢個更加touch 廣東話真係唔同d 一首歌就可以形容曬故事中既時地人事物有d詞仲要好靚. 於 www.picuki.com -

#25.DOWNLOAD 也可 Topic Lagu MP3 - MediaLagu

韋禮安 WeiBird. DOWNLOAD MP3. 小阿七《从前说》【高音质 动态歌词Lyrics】 mp3 ... 【月老音樂台】《不求月老》原:如果可以【粵語版】. 挽歌之聲. 於 m.medialagu.net -

#26.林夕與千嬅:一封寫給「過期老朋友」的絕交信 - Matters

碎碎念的歌詞裡,接連幾次寫到「未能共享一葉舟」,而這一葉枯了的蚱蜢 ... 人,但如果本身熟悉林夕作品,應該看得出歌詞實際上另有所指,正是寫給他 ... 於 matters.town -

#27.跟大家推薦粵語版的如果可以《不求月老》 - 閒聊板 - Dcard

好聽到炸!!,我很少聽歌聽到哭,但是這改編真的唱得很有感情,歌詞也超級有意思,就算是不懂粵語的人看歌詞也很有感覺(꒪̥̥﹏꒪̥̥ ),超推大家來聽 ... 於 www.dcard.tw -

#28.韋禮安香港演唱會唱粵語版〈如果可以〉曬廣東話12字惹全場尖叫

唱到最後1首歌〈如果可以〉時,韋禮安特別改唱粵語版,事實上,這個版本是先前在網路上有人改寫翻唱,並將歌名取為〈不求月老〉,笑說是「翻唱了別人 ... 於 www.hk01.com -

#29.【 +粵語+生命】 【 歌詞】共有59筆相關歌詞 - 魔鏡歌詞網

香港愛歌詞香港愛歌詞教我如何不愛他(How Can I not Love Him) 歌詞天若有情(Tomorrow Will Come) 歌詞教我如何不愛他(How Can I not Love Him) 歌詞天若有情(Tomorrow ... 於 mojim.com -

#30.如果可以粵語版 - فى الخبر

常穎傑不是陳Eason 嘉賓粵語版原唱張遠回憶中的我曾經多慶幸愛你如無解的藥癮動態歌詞Vietsub Lyrics 粵語歌. تشغيل - play · تحميل - download ... 於 blog.filkhabr.com -

#31.月老音樂台不求月老原如果可以粵語版 - اعرف

韋禮安WeiBird 如果可以Red Scarf 電影月老主題曲一小時循環播放1 Hour Loop 歌詞柯震東宋芸樺王淨金馬獎最佳原創電影歌曲失戀療傷作業用BGM. 於 a3.a3erf.com -

#32.雀夫音樂室

《不求月老》(原曲:如果可以【粵語版】)Ukulele Chord Patreon 6月份陪你練習(直播)筆記|(附完整 ... 呢首係「如果可以」既粵語改詞版, 主唱把聲同改編既歌詞都好正! 於 www.facebook.com -

#33.創作才子韋禮安「而立之後」世界巡演首站睽違七年重回香港 ...

創作才子韋禮安「而立之後」世界巡演首站睽違七年重回香港〈如果可以〉驚喜加入粵語歌詞 追蹤. 2023-05-08. 創作才子韋禮安「而立之後」世界巡迴演唱會昨日(5/7)於 ... 於 www.mtv.com.tw -

#34.音圓國語新歌速遞台灣點歌王

音圓-提供最新最完整國語音圓國語新歌速遞歌單,歌號及歌詞查詢,線上聽歌,MV播放 ... 天堂一定很美,亞男,如果不曾相遇,潘嘉怡,撐不起一個家,魏佳藝,再相遇也許來生, ... 於 song.corp.com.tw -

#35.謝謝你歌詞

Pinyin Lyrics Fan Lin Lin 范琳琳謝謝你的愛Xie Xie Ni De Ai 歌词像你的眼睛一樣神奇xiang ni de yanjing yiyang shenqi 輕輕地唱支歌韋禮安在如果可以我想和你明天 ... 於 winnica.pl -

#36.不求月老如果可以粵語版 - Guitarians.com 結他譜Chord譜吉他譜

不求月老如果可以粵語版Chord譜結他譜吉他譜簡譜。主唱韋禮安( )蟬給聽(見) (飛)鳥或傾(心)過半天()可有(再)一世能(遇)見蟬鳴(奉)勸我如(未)吻妳明(日)連場劇(變) 於 zh-tw.guitarians.com -

#37.那年夏天,在你心上 - Google 圖書結果

記起曾經在網路上看過可以辨識歌曲的軟體!電腦軟體比我聰明,主動跳出視窗問我要不要把這首歌加入音樂庫中連歌詞都找到了科技真是了不起。。立寒我很意外竟然會在這裡見 ... 於 books.google.com.tw -

#38.Google 翻譯

Google 提供的服務無須支付費用,可讓您即時翻譯英文和超過100 種其他語言的文字、詞組和網頁。 於 translate.google.com.tw -

#39.如果可以- 維基百科,自由的百科全書

〈如果可以〉(英語:"Red Scarf")是臺灣歌手韋禮安的一首歌曲,於2021年11月3日在各大 ... 獲得逾五百萬點擊數。2023年韋禮安於香港舉行演唱會時亦唱出了此粵語版。 於 zh.wikipedia.org -

#40.不求月老/ 如果可以鼓譜- 許東晴/ 韋禮安- Fergus Drum

《不求月老》原:如果可以【粵語版】 鼓譜主唱:Claudia Koh 許東晴 ... 原曲:如果可以 作曲:韋禮安、JerryC 編曲:JerryC. ... 歌詞 不包括. 於 www.mymusicsheet.com -

#41.粵語如果可以red scarf 電影月老主題曲火土填詞x jennachord ...

韋禮安WeiBird 如果可以Red Scarf 電影月老主題曲一小時循環播放1 Hour Loop 歌詞柯震東宋芸樺王淨金馬獎最佳原創電影歌曲失戀療傷作業用BGM. تشغيل · تحميل ... 於 nog.nogomi.ru -

#42.如果可以粵語歌詞的推薦與評價,網紅們這樣回答

關於如果可以粵語歌詞在Thai Tony MinChak Youtube 的最讚貼文; 關於如果可以粵語歌詞在Namewee Youtube 的精選貼文; 關於如果可以粵語歌詞在EHPMusicChannel Youtube 的最 ... 於 convenience.mediatagtw.com -

#43.韋禮安等7年香港開唱「都已經結婚」 飆唱粵語《如果可以》粉 ...

... 主題曲《如果可以》,特別在副歌以粵語演唱,他透露練唱粵語版時,先透過線上粵語翻譯字典,發展出一套自己的空耳歌詞,再慢慢地背起來,為了香港 ... 於 star.ettoday.net -

#44.如果可以粵語版 - اخبار 24

許東晴Chapter 0 Online Live 不求月老如果可以粵語版Acoustic Live ... 嘉賓粵語版原唱張遠回憶中的我曾經多慶幸愛你如無解的藥癮動態歌詞Vietsub Lyrics 粵語歌. 於 ak.akhbara24.news -

#45.Cover胡学轩如果可以(粤语版) 曲... 来自樂托邦- 微博

【Cover】胡学轩《如果可以》(粤语版) 曲:韦礼安/ JerryC 改编词:@张楚翘_作词人#粤语歌##如果可以##韦礼安# 情深贯注只盼望改写三世书改变最终那 ... 於 weibo.com -

#46.韋禮安睽違七年重回香港開唱,〈如果可以〉驚喜加入粵語歌詞 ...

勤練粵語開場talking講粵語最想吃奶油豬演唱〈如果可以〉驚喜加入粵語歌詞誠意滿滿! 創作才子韋禮安「而立之後」世界巡演首站開唱睽違七年重回香港坦言心情「近鄉情怯 ... 於 www.iwant-radio.com -

#47.叶蒨文的歌声中蕴含太多故事!情人知己唱出多少人心中的

主唱葉蒨文A1 時光飄過回頭又見長夜細訴別時情A2 如果可以回頭避免也許彼此好過 ... 女人粵語無損音樂FLAC 歌詞LYRICS 純享来听民谣情人知己是首由叶倩文演唱的首歌。 於 7oq.mpkids.ch -

#48.挽歌之聲X 許東晴《不求月老》(如果可以粵語版) - Instagram

41K likes, 269 comments - claudia.koh on April 17, 2022: "挽歌之聲X 許東晴《不求月老》( 如果可以粵語 版) 能夠再次合作,上 ..." 於 www.instagram.com -

#49.陳慧琳《請放心傷我》粵語發音歌詞拼音注音

陳慧琳《請放心傷我》粵語發音歌詞拼音注音諧音小克不經不覺對坐一個世紀bat1 ging1 bat1 gok3/gaau3 deoi3 co5/zo6 jat1 go3 sai3 ... 如果可以愛奉還請你丟低我 於 www.feitsui.com -

#50.錢櫃PARTYWORLD-音樂大強榜

發行日期: 2023/08/24: 2023/08/17: 2023/08/10: 2023/08/03: 2023/07/27. 類型: 英文 · 粵語 · 日語. 國語新歌. 專輯 試聽/加入歌本. 人間這一遭木杰55751. 於 www.cashboxparty.com -

#51.【日文翻譯工具】10大線上中日文翻譯及App大公開

建立外語環境: 如果你受夠了傳統的填鴨式授課,那可以嘗試跟著母語老師一起用不同的方式學習,遠離死背自在分享交流,讓學習變有趣。 立即點此下載AmazingTalker APP: ... 於 tw.amazingtalker.com -

#52.不求月老(許東晴) - 嚟曬譜

不求月老(許東晴). 原曲:如果可以. 電影 月老 主題曲. 作詞:挽歌之聲. 作曲:韋禮安、JerryC. 製譜:13 ( http://www.freetatkin.com ). 於 www.freetatkin.com -

#53.韋禮安- MyMusic>如果可以日文版電影月老主題曲的歌詞

月老歌詞蔡家蓁 · 農夫月老粵語發音歌詞拼音注音翡翠粵語歌詞 · 月老國歌詞Andy Lau 劉德華. 於 91g7x.valletdev.com -

#54.粵語歌曲填詞法

這是廣東話歌曲填詞的工具。適用於流行曲和聖詩,能將音樂簡譜,轉化成數字歌。對每個音符,提供配合廣東話聲調的字,選出成為歌詞。可以在網上創作,或下載到自己電腦 ... 於 lyrics.mrpinyin.net -

#55.如果可以粵語版《有些事一萬年也不會變》 | 月老主題曲| 詞

如果可以 廣東話chord - 【月老音樂台】《不求月老》原:如果可以【粵語版】Chord譜結他譜吉他譜簡譜。主唱ClaudiaKoh許東晴,作曲:韋禮安、JerryC,填詞:挽歌之聲()蟬 ... 於 video.todohealth.com -

#56.不bat1 求kau4 月jyut6 老lou5 ( ( 如jyu4 果gwo2 可ho2 以ji5

许东晴的不求月老(如果可以-粤语版)歌词粤语拼音发音注音谐音对照表. 於 www.jyut6.com -

#57.韋禮安親自翻唱<<不求月老>> (如果可以粵語版) - VooFd 討論區

附上完整歌詞填詞:挽歌之聲. 蟬給聽見飛鳥或傾心過半天可有再一世能遇見? 蟬鳴奉勸我如未吻妳明日連場劇變一聲再見能像一種欺騙. 情感一眼一瞬一應生一語一笑誌一人 ... 於 www.voofd.com -

#58.郭一鳴:大灣區文化和大灣區文化建設 - 大公网

... 和名人名句,還有著名粵曲唱詞或粵語歌曲的歌詞,甚至有白話兒歌歌詞, ... 抄寫嶺南文化膾炙人口的曲詞,無論粵劇、流行歌曲或童謠都可以,意在 ... 於 renwen.takungpao.com -

#59.Download 如果可以mp3 free and mp4 - ConverteReal

韋禮安WeiBird《如果可以Red Scarf》電影月老主題曲|♾️一小時循環播放1 Hour Loop♾️|歌詞|柯震東、宋芸樺、王淨|金馬獎|最佳原創電影歌曲|失戀療傷|作業用BGM. 於 convertezilla.com