守恆 皮 亞 傑的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦川村康文寫的 改變世界的科學定律:與33位知名科學家一起玩實驗 和(英)亞當·哈特-戴維斯的 斐波那契的兔子:改變數學的50個發現都 可以從中找到所需的評價。

另外網站在二十世紀的兒童心理學領域中,皮亞傑是一位占有相當分量的 ...也說明:在這一章中,我們會針對認知發展這種「冷」知識所產生的深遠影響及理論做說明,以皮亞傑(Jean Piaget)的理論進行闡述,此學者對兒童理解世界的方式有廣泛的研究。

這兩本書分別來自世茂 和天津科學技術出版社所出版 。

國立臺中教育大學 教師專業碩士學位學程 陳曉嫻所指導 曾義勝的 運用多元感官教學強化國小三年級兒童音樂守恆能力之行動研究 (2021),提出守恆 皮 亞 傑關鍵因素是什麼,來自於音樂守恆、行動研究、多元感官教學。

而第二篇論文銘傳大學 應用中國文學系 游秀雲所指導 萬益傑的 華語西遊電影空間敘事研究(1927−2022) (2021),提出因為有 電影、空間敘事、《西遊記》、文學、話語的重點而找出了 守恆 皮 亞 傑的解答。

最後網站皮亚杰的认知发展理论 - 网易則補充:皮亚杰 用儿童的守恒实验证明,前运算阶段的儿童还没有“守恒”能力或没有形成“守恒”概念,思维缺乏观念的传递性。思维活动表现的关系单一,不能进行可逆 ...

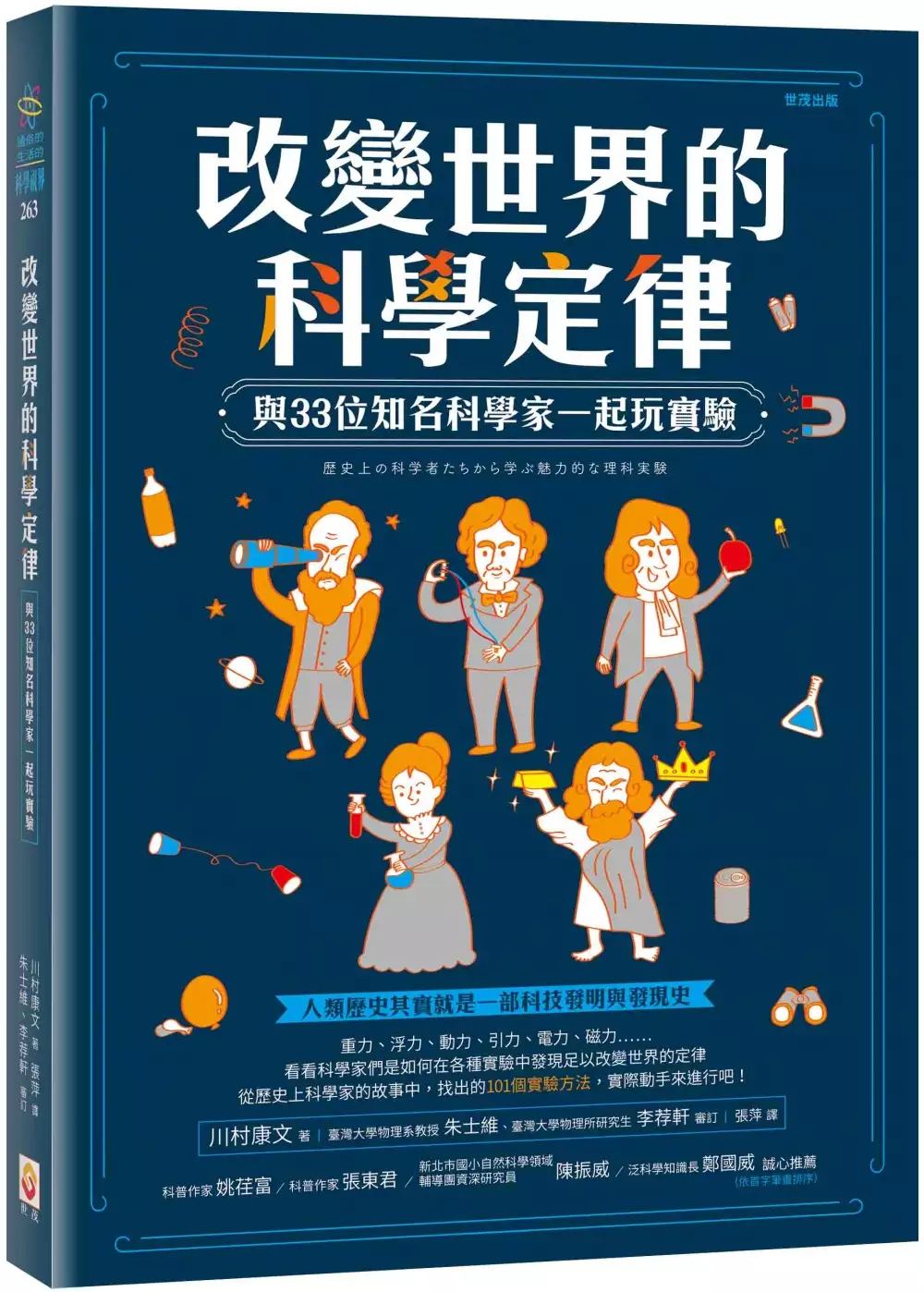

改變世界的科學定律:與33位知名科學家一起玩實驗

為了解決守恆 皮 亞 傑 的問題,作者川村康文 這樣論述:

「人類歷史其實就是一部科技發明與發現史。」 重力、浮力、動力、引力、電力、磁力…… 看看科學家們是如何在各種實驗中發現足以改變世界的定律。 從歷史入手,讓大家更容易了解此原理的來龍去脈,之後再親手進行實驗,深刻體會原理在現實中的實際運用。 阿基米德、伽利略、牛頓、伏打、安培、歐姆、焦耳、愛迪生、愛因斯坦……跟這33位科學家一起,探討理科實驗的魅力所在吧! ●阿基米德——「給我一個支點,我就可以舉起整個地球」在敘拉古戰爭中,利用製作的投石機擊退羅馬海軍,同時發明了阿基米德式螺旋抽水機。 ●伽利略‧伽利萊——天文學之父、科學之父,科學實驗方法的

先驅者之一,發現了單擺的等時性、自由落體定律、加速度的概念、慣性定律。 ●艾薩克・牛頓——自然哲學家、數學家、物理學家、天文學家、神學家。發現萬有引力、二項式定理,之後又發展出微分以及微積分學。完成了世界知名的「牛頓三大定律」。 ●麥可・法拉第——成功使氯氣液化並發現了苯。提出法拉第電解定律。其所最早發現量子尺寸的觀察報告,亦被視為奈米科學的誕生。 望遠鏡原來是這樣發明的? 只靠一根吸管就能輕鬆將人抬起? 用鉛筆也能做電池? 從歷史上科學家的故事中,找出的101個實驗方法,實際動手來進行吧! ◎ 阿基米德浮體原理 浸在流體中的物體,僅會減輕該物體

乘載於流體的重量部分。 ◎ 自由落體定律 認為物體會都以相同速度落下,即使物體較重,也不會因為重力而加速落下。 ◎ 慣性定律 一個靜止的物體,只要沒有外力作用於該物體上,該物體就會持續維持靜止。 ◎ 萬有引力 牛頓發現「克卜勒三大定律」適用於說明繞著太陽公轉的地球運動與木星的衛星運動的方程式,因而發現了「萬有引力定律」。 ◎ 伏打電池 伏打電池是一種電力為0.76 V的一次電池。正極使用銅板,負極使用鋅板,使用硫酸作為電解液。 ◎ 安培定律 「安培定律」是一種用來表示電流及其周圍磁場關係的法則。磁場會沿著閉合迴路的路徑補足磁場的積分,

補足的積分結果會與貫穿閉合迴路的電流總和成正比。補足磁場則會以線積分的方式進行。 ◎ 焦耳定律 由電流所產生的熱量Q會與通過電流I的平方以及導體的電阻R成正比(Q = RI 2) ◎ 廷得耳效應 當光線通過膠體粒子時,光會出現散射現象,因此用肉眼就可以看到光的行走路徑。 ◎ 光電效應 振動數為V的光固定擁有hv的能量,金屬内的電子會吸收該能量,因此電子所得到的能量為hv,當可以將電子從金屬内側搬運至外側的必要能量W(功函數)較大時,電子就會立刻被釋放出來。 ◎ LED的原理 LED是將P型半導體與N型半導體接合而成的物體。稱作PN接面。P型半導體

是由電洞(正電)搬運電,N型半導體則是由電子(負電)搬運電。P型的電位比N型的電位來得高時,P型内部的電洞(正孔)會流向負極,N型内部的自由電子則會流向正極。 多位科普專業人士誠心推薦(依首字筆畫排序) 姚荏富(科普作家) 張東君(科普作家) 陳振威(新北市國小自然科學領域輔導團資深研究員) 鄭國威(泛科學知識長)

運用多元感官教學強化國小三年級兒童音樂守恆能力之行動研究

為了解決守恆 皮 亞 傑 的問題,作者曾義勝 這樣論述:

本研究旨在探討運用多元感官教學強化國小三年級兒童音樂守恆能力,包含討論音樂守恆教學的實施歷程,教學實施後的學習成效以及研究者在教學過程中所面臨的問題及因應策略。根據文獻探討,雖然已有許多文獻探究音樂守恆的領域,但其中僅有幾篇研究關注音樂守恆的訓練。另外,研究者在過往的教學經驗中發現,學生在學習變奏曲上較為困難。為了解決上述問題,本研究採用行動研究法,設計強化音樂守恆能力之多元感官教學,期能解決教學現場面臨的問題,提升學童音樂守恆能力。研究參與者為台中市向善國民小學(化名)三年級學生共21人,研究為期12週,共12堂課。本研究以多元感官教學強化兒童音樂守恆能力,運用聽覺、視覺、動覺以及歌唱之教

學手段,讓兒童感受音樂,進而理解音樂守恆概念。至於本研究的研究工具,量化資料研究工具包含自編「音樂守恆評量」、回饋問卷;質性資料研究工具包含自編「音樂守恆評量」、回饋問卷、學習單、教師省思札記、同儕教師觀察表、錄影紀錄。研究者將收集的資料分析統整後,藉由三角檢證法驗證研究的信效度,以確保研究的品質。本研究所得結果歸納整理如下:一、多元感官音樂守恆教學之歷程豐富且多元(一)運用聽覺、動覺、視覺及歌唱多元手段體驗音樂(二)教師以聆聽、音畫為主,歌唱、律動為輔引導音樂守恆概念(三)善用故事引發兒童之學習興趣(四)安排發表環節提供學生展現的機會二、實施多元感官教學能強化三年級兒童之音樂守恆能力(一)實

施多元感官教學能強化三年級兒童之音樂守恆能力(二)速度變形狀況下的旋律守恆最簡單,再來是音色變化,最後為伴奏變化三、實施本行動研究將有助於研究者之教師專業成長(一)應安排充分的練習時間,使其上台展演能成為典範(二)應更細緻建構教學鷹架,以強化教師教學引導能力(三)應公平安排全體同學學習的機會(四)應注重個別差異實施差異化教學,滿足學生的多元需求(五)應配合學生身心特質調整活動,使其更能感受音樂的律動(六)應多加使用手號、指音及歌唱等音樂教學策略(七)應以學生為中心思考,調整教學素材與教學策略(八)應以精準且明瞭的語句提問,避免學生誤解本研究根據研究結果,提出對音樂教師及未來研究的建議,以供參考

。

斐波那契的兔子:改變數學的50個發現

為了解決守恆 皮 亞 傑 的問題,作者(英)亞當·哈特-戴維斯 這樣論述:

1分鐘為什麼有60秒?兩千多年前的人如何測量地球的周長?電腦與程式師的真正鼻祖分別是誰?猴子多了就能寫出莎士比亞嗎?一隻蝴蝶如何引發龍捲風?…… 本書從科學史的角度,依照時間順序介紹了有史以來具有突破性的50個重大數學發現。這些發現不僅是數學這門學科的飛躍,也影響著人類生活和世界科技的發展:從遠古人類在骨頭上留下的計數刻痕,到只需按下按鈕就能自行運算的機器,現代社會的幾乎每一個進程和模式都以數學為核心。在這些問題的發現、探索和解決中,數學的純粹和邏輯之美盡數體現。不論你感興趣的是算術、幾何、統計、邏輯學還是電腦科學,這本書都能讓你找到許多有趣且深具啟發性的解答。翻開這本書,你就能進入這個用

頭腦構建出的世界,感受數學家們的奇思妙想。 引言 1. 摸索前行:西元前20000—西元前400年 約西元前20000年伊尚戈骨上刻的是什麼?——遠古人類 西元前20000—前3400年為什麼是數到“10”?——遠古人類 約西元前2700年為什麼1分鐘有60秒?——蘇美爾人 約西元前1650年可以化圓為方嗎?——古埃及人、古希臘人 約西元前1500年埃及分數怎麼表示?——古埃及人 約西元前530年何為證明?——畢達哥拉斯 約西元前400年無限有多大?——古希臘人 2. 問題和解題:西元前399—西元628年 約西元前300年誰需要邏輯?——歐幾裡得 約西元前300年質數

有多少?——歐幾裡得 約西元前250年何為π ?——阿基米德 約西元前240年地球有多大?——艾拉托色尼 約西元250年代數之父多少歲?——亞歷山大城的丟番圖 約西元628年何為無?——婆羅摩笈多 3. 兔子與現實:西元629—1665年 約西元820年不用數位能運算嗎?——阿爾-花剌子模 1202年有多少只兔子?——斐波那契 1572年數字都是實數嗎?——拉斐爾·邦貝利 1614年如何用骨頭做加法?——約翰·奈皮爾 1615年酒桶有多大?——約翰內斯·開普勒 1637年何為笛卡兒座標?——笛卡兒 1653年何為概率?——布萊士·帕斯卡 1665年如何計算寸步之速?——以撒·牛頓、戈特弗裡

德·萊布尼茨 4. 彌合數學中的鴻溝:1666—1796年 1728年何為歐拉數?——萊昂哈德·歐拉 1736年你能一次性走完7座橋嗎?——萊昂哈德·歐拉 1742年偶數能被分成質數嗎?——克利斯蒂安·哥德巴赫 1752年如何計算流量?——丹尼爾·伯努利 1772年浩瀚宇宙,何處停留?——約瑟夫-路易·拉格朗日 1796年螞蟻知道自己在球上嗎?——卡爾·弗裡德里希·高斯 5. 救生、邏輯和實驗:1797—1899年 1807年波如何導致溫室效應?——讓-巴普蒂斯·傅裡葉 1815年振動如何產生圖案?——瑪麗-索菲·熱爾曼 1832年何以為解?——埃瓦裡斯特·伽羅瓦 1837年機器能製錶

嗎?——查理斯·巴貝奇、阿達·洛芙萊斯 1847年何為思維定律?——喬治·布林 1856年統計資料如何救死扶傷?——弗洛倫斯·南丁格爾 1858年幾個側面和幾條邊?——奧古斯特·莫比烏斯、約翰·本尼迪克特·利斯廷 1881年歸入哪個圓?——約翰·威恩 1899年為什麼存在混沌系統?——亨利·龐加萊 6. 在思想和宇宙中:1900—1949年 1913年猴子多了就能寫出莎士比亞嗎?——埃米爾·博雷爾 1918年能量始終守恆嗎?——艾米·諾特 1918年的士數趣味知多少?——斯裡尼瓦瑟·拉馬努金 1928年取勝的最佳方法?——約翰·馮·諾依曼 1931年是否完備?——庫爾特·哥德爾 1948年

何為反饋回路?——諾伯特·維納 1948年傳輸資訊的最佳方式?——克勞德·香農 1949年該不該改變策略?——約翰·納什 7. 現代電腦時代:1950 年至今 1950 年機器能解決所有問題嗎?——艾倫·圖靈 1963 年蝴蝶如何引發龍捲風?——愛德華·洛倫茲 1974 年飛鏢和風箏鋪就了什麼?——羅傑·彭羅斯、莫里茨·科內利斯·埃舍爾 1994 年費馬真的證明了嗎?——安德魯·懷爾斯 2014 年物體如何沿曲面運動?——瑪麗亞姆·米爾紮哈尼 2018 年何為盾狀棱柱?——佩德羅·戈麥斯·加爾韋茲等 名詞表 數學以其自身模式和精妙之處區別於其他學科。這門學科的發展並不依

賴外在的物質世界,比如鉛的重量、天空的藍色、火藥的可燃性……數學上取得的進步往往源於純粹的洞察力和邏輯。直至今日,數學家們在譜寫屬於他們的數學奇跡時也不過是用紙和筆。 實驗表明,烏鴉、大鼠、黑猩猩等許多動物的計數能力都令人驚歎。這麼看來,要說早期人類也有不掰手指做心算的本事,倒在情理之中。 畢達哥拉斯是最早的數學先驅之一。約西元前580年,他出生于古希臘的薩莫斯島,後來在義大利南部的克羅托內創辦了一所數學學校。在這所學校裡,他的追隨者們戒食豆子、不許碰白色羽毛,也不許在陽光下撒尿。雖然不是他創造了著名的畢達哥拉斯定理(a^2+b^2=c^2),但他證明瞭這一定理。事實上,他引入了“證明

”的概念,這是數學的基本原則之一。在數學這門學科中,證明即一切;反之,科學無法證明任何東西。科學家能夠推翻某一觀點,但永遠無法證明它。 證明是費馬大定理的關鍵所在。在討論畢達哥拉斯定理的那一章1頁邊空白處,法國律師皮埃爾·德·費馬寫道:當整數n大於2時,關於x、y、z 的方程x^n+y^n=z^n 沒有正整數解。除此之外,他還寫了一句話:“我發現了一個絕妙的證明方法,不過這面的頁邊實在太窄了,寫不下。”不過,他的這一說法直到1665年他去世後,才為世人所知。之後長達330年的時間裡,傑出的數學家們苦尋他的證法,卻徒勞無功。直到1994年,安德魯·懷爾斯終於解決了這個難題。但是,懷爾斯的證明

足足列了150頁,還使用了在費馬那個時代還未知的數學方法。因此,我們可能永遠都不會知道當時的費馬是否說了真話。 數學常用於解謎。比薩的萊昂納多(以“斐波那契”這個名字為人所知)在《計算之書》(Liber Abaci,1202)中以謎題的形式引入了一串新奇的數列。他讓讀者們想像有一對幼兔,它們長大要一個月的時間,然後再過一個月,就能生下一對小兔子。而它們生下的這對小兔子,長大又要一個月。那麼問題來了:“每個月的月底會有幾對兔子?”答案是1,1,2,3,5,8,13,21,34,…。這個數列可以無限遞推,其中每一項都等於前兩項之和。大自然中,斐波那契數列隨處可見。比方說,花通常有3、5或8片花

瓣;松果上的鱗片通常在順時針方向呈現8 條螺旋線,在逆時針方向呈現13條螺旋線。斐波那契才智過人,他還學會了阿拉伯數字系統,並將其引入西方世界。 如果沒有這些前輩,緊隨其後的數學拓荒者們就永遠都無法獲得更多發現。沒有斐波那契,牛頓和萊布尼茨就不會發明微積分;沒有微積分,歐拉、高斯、拉格朗日和帕斯卡的許多想法也無法為人所知;沒有這些想法,伽羅瓦、龐加萊、圖靈和米爾紮哈尼等人的研究也將舉步維艱……這樣的例子不勝枚舉。當然,更別提費馬大定理的證明瞭。 所有這些數學發現,包括斐波那契的兔子和他的數列,都是在前人的研究基礎上不斷向前發展、向外延伸的。正因如此,數學還有著更廣闊的疆域,待人們探索發

現。

華語西遊電影空間敘事研究(1927−2022)

為了解決守恆 皮 亞 傑 的問題,作者萬益傑 這樣論述:

作為承載中華文化神奇想像與浪漫情懷的經典文學,《西遊記》一直是各種文本改編與創意的源泉,電影尤其如此。「西遊電影」豐富而精彩,已然成為現代媒介發展過程中對《西遊記》和西遊故事的「延續性」視聽書寫。然而,目前相關研究多是基於文創與媒介傳播,以及時間性敘事的論述,卻未見「西遊電影」的空間敘事研究。緣此,本文立足現有电影文本,梳理「西遊電影」的空間線索,探索其空間敘事的層次與圖景,以豐富西遊學術史,使「文學與電影」之關係及古今文化得以承傳。 本文分七章,第一章梳理和總結前人的研究成果,並闡述研究緣起,確定研究範圍、方法等,第七章為研究「結論」。全文主體在第二至第六章,它們從空間敘事的不同角度

對《西遊記》電影進行探討。第二章既是通論更是推論,先聚焦於西遊電影作為時空(體)藝術的具體表徵,力求將純粹的理論羅列融於研究對象進行闡釋,以理順本文所涉諸多概念及脈絡。第三章和第四章,梳理和探討了西遊電影基於故事的空間敘事類型,以及從「懷舊」到「大話」再到「夢幻」的空間敘事話語;論述西遊電影空間敘事之外在要素。第五章基於電影語言的「時間性」脈絡,論述從構成電影視聽空間的畫面、聲音,以及創造電影奇觀空間的數位技術三方面,探討西遊電影空間敘事表現,即西遊電影空間形象的「刻畫」。第六章又採相對直觀的圖示,分析西遊電影的空間敘事結構,探討西遊電影審美特徵之空間形式及其類型。 深入分析「西遊電影之空間

敘事」後,認識到西遊電影的作為「時空體」藝術正由時間性創作轉向空間性書寫。從西遊電影故事空間中的塵世與奇幻、身體與性別空間的諸多再現與隱(轉)喻內涵,得出西遊電影的話語空間延續,發現《西遊記》浪漫主義與社會批判性特徵。在電影本體視聽元素與語法層面上,研究得出:西遊電影的敘事空間是由其核心元素之畫面,以及聲音和數位技術共同建構、充實、虛擬刻畫而成。並認為:西遊電影的深度空間與導演的空間觀念、地域文化、中華文明息息相關;《西遊記》和西遊電影作爲中華千百年歷史能量的反映,人類與電影互爲「鏡像」,能量化爲基因以永續祖先遺志,在情感與科技「變量」中進行著「宇稱不守恆」式能量轉換。最後,深入探討西遊電影基

於空間結構性的審美層面,並得出:西遊電影就是在並置與分形、循環往復與「綴段」的敘事結構中,完成了對經典故事、中華哲學及宇宙觀念的空間性表達與延續。

想知道守恆 皮 亞 傑更多一定要看下面主題

守恆 皮 亞 傑的網路口碑排行榜

-

#1.对皮亚杰数量守恒与容积守恒实验的验证研究 - 知网

结果表明儿童的数量守恒和容积守恒的发展基本符合皮亚杰的认知发展阶段理论,但儿童掌握容积守恒的年龄有所提前。在儿童的认知发展的特点上,7岁儿童的思维具有同一性、可逆 ... 於 www.cnki.com.cn -

#2.略搜尋結果教育百科教育雲線上字典- piaget 認知發展

該理論起源於皮亞傑在1919年巴黎阿爾弗雷德比奈學校進行研究工作時, ... 運算階段客體守恆性、 去中心化、思維可逆性、形式運算階段抽象邏輯思維。 於 fde4.venturehex.com -

#3.在二十世紀的兒童心理學領域中,皮亞傑是一位占有相當分量的 ...

在這一章中,我們會針對認知發展這種「冷」知識所產生的深遠影響及理論做說明,以皮亞傑(Jean Piaget)的理論進行闡述,此學者對兒童理解世界的方式有廣泛的研究。 於 ilms.csu.edu.tw -

#4.皮亚杰的认知发展理论 - 网易

皮亚杰 用儿童的守恒实验证明,前运算阶段的儿童还没有“守恒”能力或没有形成“守恒”概念,思维缺乏观念的传递性。思维活动表现的关系单一,不能进行可逆 ... 於 www.163.com -

#5.比較維高斯基與皮亞傑的認知發展理論

Piaget 曾提到,他把Kant「範疇」 category 的全部問題加以到本階段後半時,嬰兒就會有物體守恆的觀念。他會要別人找出離開他視線的物體。除了物體守恆觀念外,這時期 ... 於 ufaeazy.one -

#6.皮亞傑:邏輯是否獨立於人、先於經驗而早已存在的結構?

將心理學視為數學和邏輯學的基礎,這是瑞士心理學家、哲學家尚・皮亞傑(Jean Piaget,1896-1980)對於認識論的一項顛覆常識的重要貢獻。這裡,皮. 於 www.hk01.com -

#7.教育原理與制度Flashcards - Quizlet

(尚未具有守恆保留的概念,只注意到某一個向度。如倒牛奶的例子) (2)不可逆性—可逆性 ... 小安的行為表現比較符合皮亞傑(J. Piaget)哪一個階段的描述? (A)前運思期 於 quizlet.com -

#8.成長心理學-皮亞傑認知發展論 - Facebook : RingConCern

皮亞傑 (Jean Paul Piaget,1896~1980),相信無論是研讀心理學或是教育學的人都對於這個名… 於 ringconcern.wordpress.com -

#9.教育心理學題庫:第二章 - Wiki Index | | Fandom

在皮亞傑的認知發展階段論裡,小朋友的思考仍為自我中心,有專注現象,這是在哪一階段? ... Piaget認為哪一時期的兒童缺乏守恆(conservation)概念? 於 wikiteamwork.fandom.com -

#10.守恆概念 - 題庫世家

For 教育專業By 題庫世家整理(按我免費索取成語測驗程式). 《守恆概念》 .在皮亞傑(Piaget)的認知發展理論中,兒童約在【具體運思期】階段發展「守恆 ... 於 teacool.blogspot.com -

#11.皮亞傑Piaget認知發展理論#守恆實驗 - YouTube

Your browser can't play this video. Learn more. Switch camera. 於 www.youtube.com -

#12.我读书少你别骗我,他们就是不一样啊!——认识守恒实验

皮亚杰 爷爷为心理学的发展做出了杰出的贡献,任何一本发展心理学课本都会提到他和他的认知发展理论。值得一提的是,皮爷爷的研究最初始于他对自己三个孩子婴儿期的细心 ... 於 www.hibabypsy.com -

#13.小学一年级儿童守恒概念现状及认知发展的实验研究 - 参考网

守恒 概念(the Concept of Conservation)是儿童心理学家皮亚杰(Jean Piaget)对儿童认知发展阶段论中的核心概念之一,它是指物体的外部形式起了 ... 於 m.fx361.com -

#14.皮亞傑認知發展階段的新詮釋 - 臺灣師範大學科學教育中心

皮亞傑 的理論一直為許多教育學者引用,近年來因受到發展心理學的衝擊,漸顯出不足 ... 也對皮亞傑認知發展階段與年齡間一對一的關係造成質疑。 ... 具有「守恆」的概念. 於 www.sec.ntnu.edu.tw -

#15.皮亞傑認知發展階段理論 - 中文百科全書

這一階段的兒童認知和思想有兩個特點,一是思維開始具有較大的變易性,出現了可逆性(“運算”概念在皮亞傑理論中本身就意味著一種可逆的動作),能解決守恆問題,能憑藉 ... 於 www.newton.com.tw -

#16.育兒分享|皮亞傑認知發展理論@ 職能治療師Rubie | 療郁日常

瑞士知名發展心理學家-皮亞傑(Jean Piaget)觀察自己孩子成長及玩的方式,提出認知發展理論(Cognitive-developmental theory),表示孩子是主動積極適應 ... 於 rubieelffie.pixnet.net -

#17.经典实验

经典实验3:皮亚杰的心理操作概念与数量守恒实验. 儿童进入具体运算阶段以后所获得的最大收获是,具有了心理操作(operation)能力。儿童可以应用这种心理操作去认识、 ... 於 cs.gzedu.com -

#18.認知發展

皮亞傑 (J. Piaget, 1896-1980). •布魯納(Bruner)。 三、認知的基本歷程. 基模(Scheme). 皮亞傑認為嬰兒在與其所處的環境接觸時,. 於 192.83.181.182 -

#19.皮亚杰不守恒,皮亚杰守恒实验- 伤感说说吧 - 情感口述

皮亚杰 不守恒,皮亚杰(13—思维的前运算阶段:守恒2020上半年教资笔试《教能》高频考点之皮亚杰的认知发展理论三山实验守恒实验皮亚杰资料整理心理学演义(30)皮亚杰:从小 ... 於 m.sgss8.net -

#20.教檢一定go - 心得報告

具體運思期:可逆性、守恆概念、可以有層次的分類、序列 化,如線段長 ... 昱萱:這次讀書會讀了皮亞傑和維高斯基的認知發展理論,讓我重溫了以前教育 ... 於 ctld.nthu.edu.tw -

#21.皮亚杰认知发展理论

这个阶段的儿童的思维具有不可逆性,尚未获得守恒概念,还是自我中心主义。 3.具体运算阶段(7~11岁)/Concrete Operational Stage (Ages 7 ... 於 yanlab.club -

#22.教育心理学经典实验篇之皮亚杰的认知发展理论 - 华图教师

当代著名的认知心理学家皮亚杰认为,客体概念是指婴儿把外在的物体看为 ... 所谓守恒,就是儿童认识到客体在外形上发生了变化,但特有的属性不变。 於 www.hteacher.net -

#23.皮亚杰认为,守恒是( )阶段儿童具备的能力。 - 教师招聘考试

皮亚杰 认为,守恒是( )阶段儿童具备的能力。 考点:学生认知发展与教育,来源:2019年6月23日河南省周口市川汇区(小学)教师招聘考试真题及答案 ... 於 www.kaojiaoshi.com -

#24.皮亚杰的守恒任务和任务需求的影响 - JoVE

皮亚杰 的发展心理学领域中的先驱,他的认知发展理论是最知名的心理理论之一。在皮亚杰 ... 然而,多年来,研究人员认为,皮亚杰的守恒任务儿童推理技能无效的度量值。 於 www.jove.com -

#25.根据皮亚杰的认知发展阶段论儿童建立守恒概念发生在_华图教育

根据皮亚杰的认知发展阶段论,儿童建立守恒概念发生在()。A.前运算阶段B.具体运算阶段C.逻辑运算阶段D.形式运算阶段【答案】B【解析】具体运算阶段的 ... 於 m.ah.huatu.com -

#26.皮亞傑- PanSci 泛科學

皮亞傑 - PanSci 泛科學,全台最大科學知識社群. ... 人文 兒童 學習 守恆 守恆理論 思維風暴 恐懼 成人 數學 文科 理科 皮亞傑 知識 科學 電腦 自律 道德觀 錯誤 佛洛 ... 於 pansci.asia -

#27.認知發展論 - Wikiwand

皮亞傑 認知發展理論(Cognitive-developmental theory 或Theory of Cognitive Development)是瑞士心理學家尚·皮亞傑所提出,被公認為20世紀發展心理學上最權威的理論 ... 於 www.wikiwand.com -

#28.那些有名的教心实验5——皮亚杰认知发展阶段实验 - 知乎专栏

守恒 (Conservation)是皮亚杰理论中的一个重要的术语。其含义是指物体从一种形态转变为另一种形态时,它的物质含量既不增加,也不减少。皮亚杰认为 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#29.【親子教養錦囊】解開成長關鍵密碼:3-6歲幼齡身心發展歷程 ...

皮亞傑 的認知發展階段(Piaget, Theory of Cognitive Development) 我們用. ... 幼齡階段的數、量、分類等概念發展,在擁有數量守恆概念之前必須先 ... 於 www.smartorange.com.tw -

#30.怎樣才能頭好壯壯? 談國小學童的認知發展與數理學習

本文主要介紹皮亞傑認知發展理論1. 中具體操作期的幾個守恆實驗,讓父母親. 和國小教師能對國小階段孩童的數理科學. 習有多一層的認識。 1 Piaget, J. & Inhelder, B. The ... 於 tpl.ncl.edu.tw -

#31.104 年特種考試地方政府公務人員考試試題 - 公職王

一、試述皮亞傑(J. Piaget)理論中的保留概念,列舉並說明三種類型之保留概念 ... 保留概念之意涵:保留(或守恆)概念(conservation),意指一樣質量的東西當外觀改. 於 www.public.tw -

#32.皮亞傑的認知發展理論 - 一個人的精采! - 痞客邦

以下介紹三位心理學的認知論: 一、皮亞傑的認知發展理論:在認知歷程中透過調適、同化,達成適應基模, ... 主要的任務在完成物體守恆性。 於 iwen0101.pixnet.net -

#33.皮亚杰错了吗?

我今天谈论的主题, 是向你们介绍对于那些针对皮亚杰婴幼儿认知发展理论的批评而从 ... 但这里可以再次指出, 这一论证是皮亚杰关于儿童的三个不同水平的守恒论证中等级 ... 於 hdsfdxjkb.xml-journal.net -

#34.皮亞傑 - reiyulovegjr0710的部落格- 痞客邦

B列何者是皮亞傑認知發展階段論中前運思期的特徵(A)能理解守恒的道理(B)有自我中心傾向(C)能根據具體經驗思維解決問題(D)能做抽象思考。 於 reiyulovegjr0710.pixnet.net -

#35.守恆概念是指兒童認識到一個事物的知覺特征無論如何變化

皮亞傑 將兒童認知發展劃分為四個階段,稱之為認知發展的四個階段,其中守恆概念出現于具體運算階段(6、7歲到11、12歲)。例如,兩支等長的鉛筆無論如何放置,它們的長度 ... 於 www.itsfun.com.tw -

#36.兒童發展與輔導- - 重點聚焦與題庫解析

Piaget 與Vygotsky 語言發展論之理論要點、比較與差異 ... ⑥守恆概念(conservation):能理解若無其他作用,則物體外觀 ... 皮亞傑認知發展論在教育上的參考價值. 於 www.wunan.com.tw -

#37.守恆概念是指兒童認識到一個事物的知覺特徵無論如何變化

守恆 ,在心理學上有一個有趣的實驗,那就是讓尚未達到物質守恆的兒童親眼看著一小 ... 皮亞傑將兒童認知發展劃分為四個階段,稱之為認知發展的四個階段,其中守恆概念 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#38.皮亞傑的結構主義

一、生平. Jean Piaget(1896-1980),瑞士法語區人,自小就聰穎過人,1921年獲法國國家科學博士,並在巴黎的一間小學中的比奈實驗室,擔任名醫西蒙的助手,研究兒童的智力 ... 於 www.nhu.edu.tw -

#39.兒童的守恆概念(Child's Conservation) - 玉壘浮雲的工作站

守恆 概念指受試者了解某一系統或物體的外表雖然改變,仍能了解其若干屬性具有恆常性而言。皮亞傑(Jean Piaget, 1896~1980)透過守恆實驗,用以說明兒童 ... 於 www.yuworkstation.com -

#40.今天來跟大家分享一個心理學家「皮亞傑」的認知發展論。 . 不 ...

今天來跟大家分享一個心理學家「皮亞傑」的認知發展論。 . 不曉得大家聽過一個#守恆實驗/#保留實驗的研究嗎? 如果你今天拿出兩個一模一樣的透明杯子 ... 於 www.facebook.com -

#41.皮亞傑認知發展階段理論 - 壹讀

對兒童知覺集中傾向的實驗研究,心理學家重複實驗驗證最多的是守恆(conservation)問題的研究。守恆是一種概念,此種概念所代表的意義是,某物體某方面特徵 ... 於 read01.com -

#42.一个典型的孩子在皮亚杰的守恒任务中-发展心理学 - BiliBili

皮亚杰守恒 实验不同年龄的儿童 守恒 任务的表现 · 儿童发展心理学:心理弹性——哈佛专家教你别忽视孩子心里的“弹簧” · 教师招聘 皮亚杰 儿童认知发展的四个阶段. 於 www.bilibili.com -

#43.三~ 六歲幼兒對重量概念的認知: 本質認知與保留推理

的重量保留推理研究,以Piaget 和Inhelder ... 及認知科學的研究下,發展心理學者對皮亞傑 ... 法持守物質守恒的推理(Andersson, 1990)。此. 於 ejournal.stpi.narl.org.tw -

#44.學習心理學3-皮亞傑- 玩味人生,琪幻年華- udn部落格

適應(adaptation):皮亞傑認為智力是一種生命適應的形式,而皮亞傑所謂 ... 皮亞傑稱此種心理狀態為平衡(equilibration)與 ... 能理解守恆的道理. 於 blog.udn.com -

#45.皮亞傑(Piaget)的認知發展理論 - 郭証銂 面相催眠身心靈頻道

壹、前言皮亞傑(Jean Paul Piaget,1896~1980)原本是位生物學家, ... 由於有一整套轉換規律的作用轉換體系,才能保持自己的守恆性或使自己更為充實。 於 alexandors.pixnet.net -

#46.怎样让小朋友学会守恒 - 心理咨询- 壹点灵

怎样让小朋友学会守恒- 守恒出自于皮亚杰的认知阶段理论,意思是一个事物的表面特征变化,但其本质不变。先来看一看皮亚杰是怎么对于儿童认知发展进行 ... 於 m.ydl.com -

#47.人類成長與發展-認知發展-知識百科-三民輔考

發展心理學家皮亞傑(J. Piaget)所提出。所謂認知發展(cognitive ... 根據具體經驗思維解決問題,能使用具體物之操作來協助思考,能理解可逆性與守恆的道理。 於 www.3people.com.tw -

#48.皮亚杰儿童守恒概念_头条

头条提供皮亚杰儿童守恒概念的详细介绍, 在这里您可以详细查阅到皮亚杰儿童守恒概念的内容, 每天实时更新,最新最全的皮亚杰儿童守恒概念的资讯一网打尽。 於 www.toutiao.com -

#49.兒童守恆實驗 - MBA智库百科

兒童守恆實驗,也叫皮亞傑守恆實驗兒童守恆實驗出自兒童心理學家讓·皮亞傑(Jean Piaget)的經典實驗,皮亞傑認為年幼兒童的思維受直接知覺的影響, ... 於 wiki.mbalib.com -

#50.教育心理學 發展心理學 - 享閱沙龍

由皮亞傑(Piaget)提出發展先於學習,其主張之發展以智力為主。 ... Thomas L. Good和Jere Brophy提出守恆發展順序:數量(6-7) →質量(6-7)→ ... 於 pijh50156.pixnet.net -

#51.皮亚杰(13)——思维的前运算阶段:守恒- 阳光思语- 简书

守恒 能力的水平可作为儿童已形成的逻辑-数理结构的类型的测度。从不守恒到守恒的发展是一个渐进的过程,也基本上是儿童动作的产物。皮亚杰认为,守恒 ... 於 www.jianshu.com -

#52.Piaget「基模」理論的哲學基礎-從Kant 到Hegel

在當代心理學研究中,Piaget 的認知發展理論已被公認為是二十世紀中發 ... 七歲到十一歲時期,能根據具體經驗思維來解決問題,且能理解守恆. 於 ir.lib.nchu.edu.tw -

#53.「必讀」26個心理學經典實驗,不會你就減分了 - 今天頭條

液體守恆實驗室是瑞士心理學家皮亞傑做的一個實驗,來證明兒童「守恆」概念的發展。 實驗的開始首先給兒童呈現兩杯等量的水(杯子的形狀一樣),然後把這 ... 於 twgreatdaily.com -

#54.皮亞傑(2~7歲前運思期)-守恆實驗(數量實驗) - YouTube

皮亞傑 (2~7歲前運思期)- 守恆 實驗(數量實驗). 25 views 1 year ago. Jing. Jing. 4 subscribers. Subscribe. 0. I like this. I dislike this. 於 www.youtube.com -

#55.認知發展階段理論:皮亞傑的三山實驗和液體守恆實驗 - 每日頭條

皮亞傑 最出名的實驗是三山實驗和液體守恆概念(水量多少)實驗,通過這兩個實驗,揭示了兒童期的思維模式,對兒童早期教育起到重要的作用。1.皮亞傑 ... 於 kknews.cc -

#56.皮亚杰晚年的“新理论”及其思考 - 心理学报

摘要皮亚杰的经典认知发展理论堪称典范,但也并非尽如人意,以致20 世纪60、70 年代其理论经常. 遭受抨击。文章以对皮亚 ... 实验条件下研究了3~4 岁儿童的守恒反应。 於 journal.psych.ac.cn -

#57.Piaget皮亞杰的認知發展理論-ATA099129羅婉綸

未具守恆的概念。 (二)不可逆性(irreversibility). 此概念與可逆性是相對的。可逆 ... 於 emily925417.pixnet.net -

#58.21.皮亚杰认为,儿童获得守恒观念的标志是思维表现出( )A ...

21.皮亚杰认为,儿童获得守恒观念的标志是思维表现出( )A.系统性B.逻辑性C.可逆性D.形象性. 於 www.koolearn.com -

#59.皮亞傑的認知發展理論- 日记- 豆瓣

皮亞傑 (Piaget,1896-1980)是瑞士的教育心理學家,他的認知發展理論(cognitive development) 是近代認知心理學中最重要的理論之一。皮亞傑根據他長期對於 ... 於 www.douban.com -

#60.4010U054的學習歷程檔案- 維基知識

皮亞傑 (Jean Paul Piaget,1896~1980)致力於研究兒童智力發展,建構出一套 ... 整套轉換規律的作用轉換體系,才能保持自己的守恆性或使自己更為充實。 於 eportfolio.lib.ksu.edu.tw -

#61.關於皮亞傑的幾個經典實驗 - 人人焦點

關於皮亞傑的幾個經典實驗. 2020-12-09 中公教師網. 各位考生在備考過程中對教育心理學的人物及其實驗會有很多混淆的情況,會有很多人物的理論跟實驗對不上號,其實 ... 於 ppfocus.com -

#63.皮亞傑的認知發展理論

早期階段尚沒有物體守恆(conservation of object)的概念,只要物體離開其視線,便以為它不再存在。到本階段後半時,嬰兒就會有物體守恆的觀念。 於 www.cyut.edu.tw -

#64.25.在皮亞傑(Piaget)的認知發展理論中 - 阿摩線上測驗

在皮亞傑(Piaget)的認知發展理論中,兒童約在哪個階段發展「守恆概念」 (A)感覺動作期 (B)前運思期 (C)具體運思期 (D)形式運思期。 於 yamol.tw -

#65.[心輔所-心理學] 皮亞傑的認知發展四階段 - 個人新聞台

[心輔所-心理學] 皮亞傑的認知發展四階段. 留言0 收藏0 推薦0 ... 小孩會發展出數量守恆、推理計算、以及思考事情的能力. 12到18歲是形式運思期. 於 mypaper.pchome.com.tw -

#66.「遊戲」之定義、理論與發展的文獻探討

自1960年代末期,皮亞傑(Piaget, 1962)和維苟斯基(Vygotsky, 1976)的認. 知理論出現之後,研究者對遊戲的注意力就從遊戲在情緒發展中所扮演的角色. 於 nccur.lib.nccu.edu.tw -

#67.皮亚杰守恒实验_抖抖音

您在查找皮亚杰守恒实验吗?我们提供全网最全的内容介绍,每天实时更新,最新最全的资讯一网打尽。 於 page.iesdouyin.com -

#68.Piaget皮亞傑的認知發展論 - True Self 現實面Blog

Piaget 主張自然預備度觀點與內生式建構論,不主張揠苗助長,也就是發展先於學習。 ... 去集中化思考, 三種保留(守恆)概念:一致性,可逆性,互補性。 於 mentalitystudio.wordpress.com -

#69.[教育心理學]考試重點 皮亞傑的發展階段論 - 小葉白筆不是筆

皮亞傑 認知發展論的教育含義(一)確認兒童心智成長的內發性與主動性要讓兒童主動而 ... 將不因其另方面特徵(如形狀)改變而有所改變• 缺乏守恆概念是:. 於 pixnet410211.pixnet.net -

#70.60.皮亞傑(Piaget)認知發展論對於兒童守恆概念發展的順序何者 ...

60.皮亞傑(Piaget)認知發展論對於兒童守恆概念發展的順序何者是正確的? (A)數字守恆→體積改變守恆→重量改變守恆(B)數字守恆→重量改變守恆→體積改變守恆(C)重量改變 ... 於 www.tikutang.com -

#71.皮亞傑的認知發展理論 - 桃園市私立喜兒幼兒園

皮亞傑 的認知發展理論(轉載自格物致知學習網) 編按:喜兒一直服膺瑞士心理學 ... 思想操作具有可逆性的最明顯表現是這時期的孩童具有各種守恆觀念,如 ... 於 cheer445.pixnet.net -

#72.皮亚杰的守恒概念是指 - 喜马拉雅

皮亚杰 做了一些实验研究儿童如何获得体积守恒和物质守恒概念。其中的一个实验是他向一个高而细的杯子里倒入一定数量的液体,又向另一个矮而粗的杯子倒 ... 於 m.ximalaya.com -

#73.守恒实验 - 中国大百科全书

皮亚杰 认为前运算阶段的儿童不具有守恒的认识能力,他们的思维通常只能集中于问题的一个维度,关注事物表面、明显的特征,具有认知的自我中心特点。 於 www.zgbk.com -

#74.潜逻辑运算类皮亚杰守恒任务中的负启动效应 - 心理科学

摘要: 本研究的目的是检验完成潜逻辑运算类皮亚杰守恒任务是否需要认知抑制的参与。被试为两组11岁的儿童,全部通过了标准皮亚杰重量及液体守恒任务。 於 www.psysci.org -

#75.皮亞傑兒童智力理論

提出兒童智力階段性發展理論。 皮亞傑的智力發展論主要概念. 智力; 基模(schema); 同化(Assimilation)、 ... 於 www.mtedu.utaipei.edu.tw -

#76.當前幼兒數學研究及其教育意涵 - 嘉義大學

這與皮亞傑. 所稱--守恒概念是自然衍發、無法教導的,似相背馳。 許多研究均證實幼兒的確有數量方面的能力,對數量概念有一些理解,金斯保. (Ginsburg ... 於 www.ncyu.edu.tw -

#77.皮亞傑認知發展理論:

§ 守恆概念:任何物質不管其形狀或外表的改變,其本質還是不變的。 例:數的守恆──不會因為雞蛋畫得較長,而認為雞蛋比冰棒多。 § 序位化 ... 於 mail.tku.edu.tw -

#78.請幫我介紹一下尚.皮亞傑跟他在兒童教育心理的理論

皮亞傑 對兒童思考研究之著作皮亞傑對兒童思維中邏輯運算和因果推理的結構進行探討研究 ... 也因此其的孩子尚有知覺集中傾向,因而不能有守恆的概念。 於 itip131sap0.pixnet.net -

#79.教育心理學ch3

皮亞傑 認為兒童的思維或心智活動異於成人,兒童隨年齡增長而產生的智力發展,是在 ... 這四個年齡期中,前運思期的學前兒童因為「知覺集中傾向」,使得他們沒有守恆的 ... 於 web.thu.edu.tw -

#80.認知發展論- 維基百科,自由的百科全書

皮亞傑 認爲,認知發展是個體逐漸成熟及外爍經驗所致心理過程的不斷同化與重組(基於此,該理論也被稱之爲「建構主義」)。兒童的心理建構的過程基於對周圍世界的不斷理解, ... 於 zh.wikipedia.org -

#81.皮亞傑

皮亞傑 認知發展論. 皮亞傑 Piaget 認知發展理論 (cognitive development) ... 完成「守恆的任務」,有(1)可逆性(2)自我中心的消失(3)去集中(4)轉變對狀態(5) ... 於 sites.google.com -

#82.【教综】皮亚杰守恒实验:形变而属性不变_儿童 - 搜狐

皮亚杰 的液体守恒实验、数量守恒实验、长度守恒实验和质量守恒实验表明处于具体运算阶段(7~11岁)的孩子基本形成守恒概念,是指儿童认识到客体在外形 ... 於 www.sohu.com -

#83.想請問皮亞傑認知發展理論前運思期與質量守恆有什麽關係

想請問皮亞傑認知發展理論前運思期與質量守恆有什麽關係, 該如何解釋。 自我 人格發展. 0. PromotionBanner. Clearnote - 功能、使用方法點此 ... 於 www.clearnotebooks.com -

#84.質量守恆/可逆性 - 珮珮婕- 痞客邦

小瑋處於皮亞傑發展的第二階段運思預備期-尚未發展保留概念。 (補充)皮亞傑第三階段具體運思期表現特徵:. 去集中化:不會因為 ... 於 mindy05tw.pixnet.net -

#85.幼童數量知多少? 不同族群幼童數量推理發展之研究 - ntcuir

Piaget 認為物件的外形會影響幼童數的守恆概念,例如,皮亞傑把一行木片排得密一些. 或稀一些,讓兒童去判斷多少,他發覺兒童需要六歲半到七歲才知道總數量不變。在. 於 ntcuir.ntcu.edu.tw -

#86.皮亞傑的認知發展理論皮亞傑(Piaget,1896-1980)

皮亞傑 (Piaget,1896-1980)是瑞士的教育心理學家,他的認知發展理論(cognitive ... 皮亞傑發現孩童通常是先有內體積守恆,才發展到外體積守恆。 於 scistore.colife.org.tw -

#87.[教甄] 教心第三章:【恆存】與【守恆】 - 看板NTNUCH94D

作者: Derpin (把夢實現) 站內: studyteacher 標題: Re: [[問]] 各位大大請問一下有關皮亞傑"守恆"和"ꬠ… 時間: Thu Aug 18 00:57:51 2005 ... 於 www.ptt.cc -

#88.貳、孩子發展的基本認識一

皮亞傑 的認知發展階段的特徵. Content 03. Content 02. 前運思期的特徵. 1.中心化:只集中注意於事物單一向度或單一層面。無法了解守恆概念。 於 schoolweb.tn.edu.tw -

#89.比馬龍效應 - 教育及青年發展局

著名心理學家皮亞傑認為,每個孩子的成長都會經過四個. 重要階段,其中約6歲至12歲之間的孩子處於“具體運算階段”. 這個階段的小孩最明顯的標誌是守恆概念的形成。 於 www.dsedj.gov.mo -

#90.皮亞傑(Piaget)的認知發展階段@ 生活手呱 :: 隨意窩Xuite日誌

無法了解守恆概念。 2.不可逆性:思維問題時可從正反兩面去想。還不了解4+8 =12和12-8=4是同一回事。 3.自我中心性:只能從自己的角度看事情。 於 blog.xuite.net -

#91.大班幼儿守恒能力的发展现状及教育对策 - 汉斯出版社

本研究在参考皮亚杰守恒实验和以往文献基础上,自编数量守恒和长度守恒测量工具,采用量化研究的方法对福建省莆田市A幼儿园大四班35位幼儿的数量守恒和长度能力发展现状 ... 於 www.hanspub.org -

#92.皮亚杰将儿童智慧的发展分为四个时期 - 六瓣花教育

在本阶段内,儿童的认知结构由前运算阶段的表象图式演化为运算图式。具体运算思维的特点:具有守恒性、脱自我中心性和可逆性。皮亚杰认为,该时期的心理 ... 於 www.xn--65q777f6oj.com -

#93.皮亞傑關於兒童和青少年的認知發展理論 - 興小弟讀書筆記

守恆 意味著兒童思維具有了可逆性,他們開始認識到,一塊麵團被搓成香腸狀以後還可以還原成原來的形狀。這種可逆的心理操作,皮亞傑稱為運算。運算是皮亞傑 ... 於 wh104.pixnet.net -

#94.参、認知發展 - Coggle

二、皮亞傑的認知發展論 Jean Piaget,1896-1980 階段論 園丁論發展先於學習,環境不應干擾發展的過程。), 四、訊息處理論的認知發展觀((一) 標準理論感官記憶→短期 ... 於 coggle.it -

#95.用皮亞杰造句 - 漢語網

皮亞杰 造句:1、 然而,與此同時,皮亞杰的理論也有其局限之處2、 瑞士心理學家皮亞杰的 ... 5、 在皮亞杰之前,并沒有人注意到嬰兒在追蹤和理解客體上,存在著守恒的問題. 於 www.chinesewords.org -

#96.認知發展論(cognitive theory, J. Piaget):

皮亞傑 實驗:. 兩個等大陶泥圓球,將其一壓扁,7歲兒童仍知其一致。 此稱為體積守恆或質量守恆(conservation of mass),其. 他尚有面積保留( conservation of area)、 ... 於 publish.get.com.tw -

#97.認知發展

尚·皮亞傑(Jean Piaget). • 瑞士生物及心理學家(1896-1980) ... 幼兒時期的語言發展後來成為皮亞傑研究 ... Conservation(守恆概念或保留概念): 能在心裡. 於 cool.ntu.edu.tw -

#98.皮亞傑 - 葉子的夢幻世界- 痞客邦

皮亞傑 -Jean Piaget (1896-1980) 皮亞傑的名言:「知識不是客體的複製品,也不是主體心中既存之先前形式的意識。由生物的觀點來看,它是有機體和環境 ... 於 apple55527.pixnet.net -

#99.皮亞傑與布魯納認知發展理論於兒童舞蹈教學之應用

皮亞傑 認知發展理論四階段,兒童年齡由零歲至十五歲之前;布魯納認知. 發展理論雖無年齡明確限定,但 ... 理運作,形成質量守恆的概念。具有可逆性操作的能力,能以多 ... 於 ed.arte.gov.tw