宏 宜 蛋黃酥的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦何國熙寫的 臺灣烘焙伴手禮 和杜佳穎的 億萬商機鳳梨酥!天然手作無添加,居家創業也OK:從炒餡開始,烘烤最安心的彩色金磚【收錄人氣月餅實作】(附10入長方形烤模)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自翰英文化事業有限公司 和麥浩斯所出版 。

國立屏東科技大學 技職教育研究所 廖婉鈞所指導 楊鎔毓的 探究教學法應用於餐飲教學對學生廚藝創造力之影響 (2019),提出宏 宜 蛋黃酥關鍵因素是什麼,來自於探究教學、餐飲教學、廚藝創造力、中式麵食證照。

而第二篇論文佛光大學 樂活生命文化學系 宋光宇所指導 莊雅淇的 傳統客家飲食文化:以母親的煮食為例 (2013),提出因為有 飲食文化、客家飲食、母親煮食、祭祀的重點而找出了 宏 宜 蛋黃酥的解答。

臺灣烘焙伴手禮

為了解決宏 宜 蛋黃酥 的問題,作者何國熙 這樣論述:

人類雖然已經進入太空,滿天都是飛機,滿地都是電腦,但對美食的想像仍然停留在那古早的絕代風華。 食不厭精,膾不厭細!歷經千年風雨而不衰的中式糕點,承載著文化記憶的經典滋味在達人的巧手下完美復甦。

探究教學法應用於餐飲教學對學生廚藝創造力之影響

為了解決宏 宜 蛋黃酥 的問題,作者楊鎔毓 這樣論述:

本研究旨在探討探究教學法應用於餐飲教學對學生廚藝創造力的影響,招募六位餐旅系大二學生,參加研究者開設之中式麵食探究教學班,將探究教學法融入中式麵食丙級職類課程,課程為期七週,共14堂,每堂4小時,共分六循環實施探究教學課程。本研究以個案研究法,透過團體訪談與研究者觀察紀錄,了解學生對課程的感受與學習成效,並於課程前、後施以廚藝創造力的問卷調查,進行相依樣本t檢定,課程結束後也調查學生的課程滿意度,根據研究分析結果歸納出以下結論:一、對探究教學法的感受(一)學生感受良好,認同探究教學法較傳統示範教學更吸引人,且有助於提升學習效果與通過證照考試。(二)學生認同探究教學法對廚藝創造力有正向影響,更

能觸類旁通的應用食材,能更有經驗去改善與解決問題,對未來從事新產品開發及廚藝創造力很有幫助。二、廚藝創造力學習成效在研究者觀察結果上,學生表現得越來越勇於發表和放膽創作;在問卷分析結果上,前後測結果有顯著差異,廚藝創造力有明顯進步。三、課程滿意度問卷結果:對整體課程的滿意度高,感受良好。本研究最後根據研究結論提出建議,以期對餐飲教學有所貢獻。

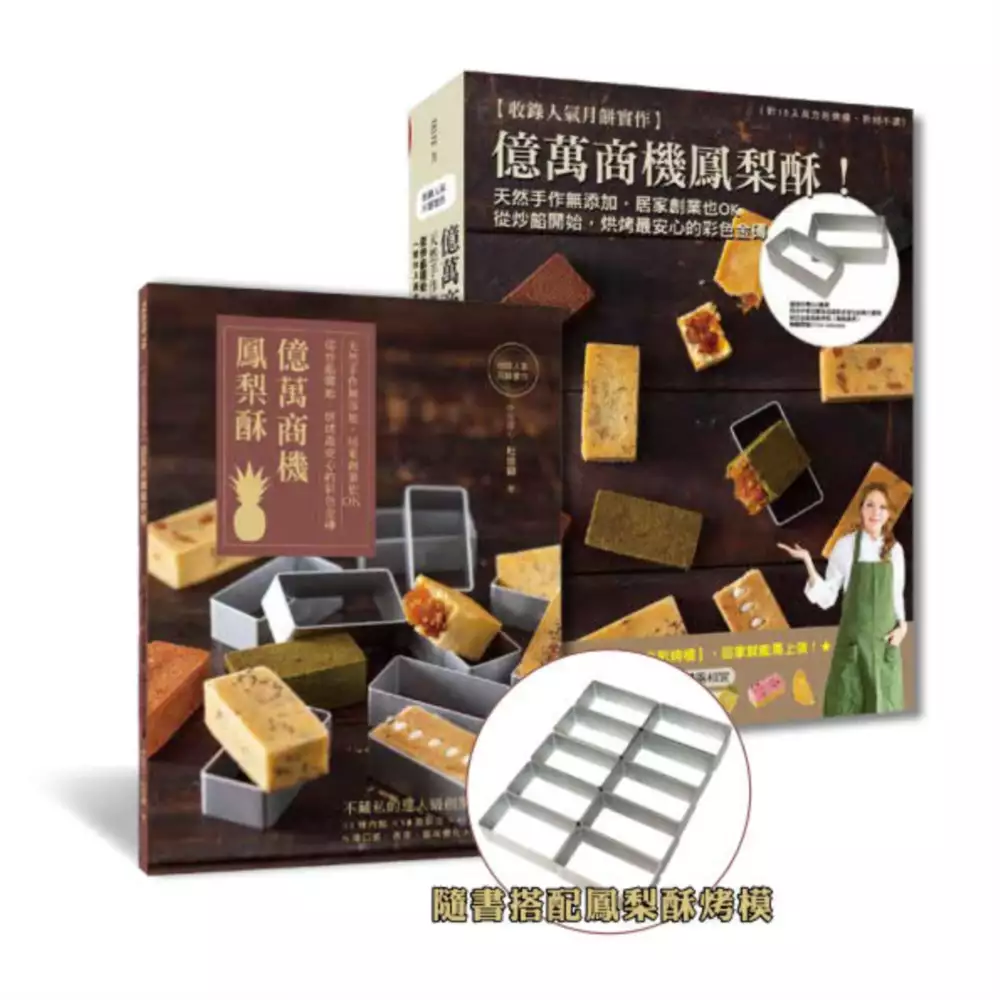

億萬商機鳳梨酥!天然手作無添加,居家創業也OK:從炒餡開始,烘烤最安心的彩色金磚【收錄人氣月餅實作】(附10入長方形烤模)

為了解決宏 宜 蛋黃酥 的問題,作者杜佳穎 這樣論述:

★隨書搭配【10入鳳梨酥長方烤模】,回家就能馬上做!★純天然手作,居家創業、自製送禮兩相宜最適合送給烘焙友人的鳳梨酥全書33種內餡×18款酥皮×40種造型示範收錄人氣月餅實作★達人級創業配方,烘焙解密不藏私!★※台灣烘焙億萬傳奇鳳梨酥-是台灣最具代表性的伴手禮點心首選!是台灣人佳節送禮的熱門選項,也是中外觀光客的必買伴手名單~它的魅力,展現了台灣水果讓人難以拒絕的美好滋味,也代表著台灣烘焙產業驚人的軟實力,年年銷售百億的經濟奇蹟,實在不容小覷。※從內餡熬煮開始因為對鳳梨酥的熱愛,我們從熬煮內餡開始,變化出香草系、水果系以及茶酒系的鳳梨餡變化,也介紹了改變內餡口感的食材類別,

讓你的內餡種類更多元。※最天然的彩色酥皮鳳梨酥的外皮變化,除了五色基底外,還有針對麩質過敏者設計的「全米酥皮」,以及純素者可享用的「綜合堅果穀物酥皮」,滿足大眾的需求外,也讓大家都能享受自己做得快樂與安心!※繽紛可愛的造型變化其實,鳳梨酥的面貌除了一般的方形或長條形外,也能利用各種模具和裝飾技巧,做出千變外化的可愛造型。酥香的外皮也能變換成馬卡龍、達克瓦茲、一口酥、雪球,誰說鳳梨酥只能是一種模樣呢?!趕快翻開這本佳穎老師的鳳梨酥寶典,一起動手做吧!【本書特色】★隨書附【TRIARROW黃金比例長方形鳳梨酥烤模】10入尺寸:長6.7×寬3.4×高2cm材質:鋁合金(陽極處理)通過台灣SGS檢測符

合中華民國食品器具容器包裝衛生標準檢驗證號CT/2016/60459【推薦人】洽發企業股份有限公司.陳澄漳副總經理台灣荷康乳品公司.陳慶峰總經

傳統客家飲食文化:以母親的煮食為例

為了解決宏 宜 蛋黃酥 的問題,作者莊雅淇 這樣論述:

飲食文化是生活的一部份,也是藝術,屬於大眾的、親切的、感動人的藝術。而年復一年、時節流轉中的飲食,更富有常民們順應自然調和身心的深刻意義,為相對於「日常」與「特別」的客家飲食,在「作」中有「息」的調和,並順利度過每個「關口」。因為從小生在傳統家庭,和母親相處培養的情感,佩服她對生活堅毅、勤儉、樸實、的傳統美德,與敬天愛家的人生態度;此外,筆者對於老一輩時代的煮食手藝配合健康概念——有「人」感覺的事物,那種祈求神明保佑闔家安康的虔敬心,對食物充滿感恩之情與敬仰天地的謙卑態度,都是筆者所希望學習的生命態度。而母親是傳統客家婦女,更代表著她那個特殊年代人與飲食文化之一部份,為大時代長河中的一粒

細沙。 本論文透過親身田野調查、訪談與參與觀察法的方式,結合文獻的對照,期盼藉此對傳統客家婦女的煮食,有更進一步了解,藉由食物傳遞情感、祈求健康、慎終追遠,並嘗試勾勒出母親時代飲食文化的輪廓。母親的關懷和愛,其煮食是她的生命觀、智慧、哲學觀、信仰的一部分,而母親透過真正身體的力行,顯示她的生活教育與生活美學觀。「生活即教育」,生活中的一點一滴、生命的歷程,是累積傳統母親生命的厚度與堅實根基之磐石。