宜蘭大學論文的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦方群寫的 桃園詩行 和陳偉智的 伊能嘉矩:臺灣歷史民族誌的展開(增訂版)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自秀威資訊 和國立臺灣大學出版中心所出版 。

國立宜蘭大學 機械與機電工程學系碩士班 何正義、張充鑫所指導 賴昱銘的 負稜刀鼻車刀車削鋁合金6061-T6之研究 (2019),提出宜蘭大學論文關鍵因素是什麼,來自於負稜主刃、刃口積屑緣(BUE)、主切刃邊切角、邊斜角、主切刃刀端角、刀鼻半徑、切削力、表面粗糙度、第二切屑。

而第二篇論文國立宜蘭大學 機械與機電工程學系碩士班 張充鑫所指導 吳柏賢的 採用不同車刀刀角及刀鼻半徑對車削中碳鋼的切削性能研究 (2017),提出因為有 邊切角、刀鼻半徑、切削力、表面粗度的重點而找出了 宜蘭大學論文的解答。

桃園詩行

為了解決宜蘭大學論文 的問題,作者方群 這樣論述:

不是我愛流浪 只是我有翅膀 雲海湧動著山巒的旋律 召喚不能泊岸的思念 把心事泡成一壺打盹的茶,陽光在遲疑,苦澀之後是否回甘?當青春的誓言不再執著,苦難層層打磨出圓滿的年輪,穿梭在中原、新明、龍潭、八德興仁花園夜市,讓福建炒麵大火氤氳出福氣,將橙汁排骨醃製沁入底層的萬千滋味,再用一碗石門鮮魚湯頭回首,凝望,魚片細剖生命的切面,赤裸的辛香嗆辣鑽透肺腑…… 唯有將一生的疲憊託付給桃園的夜,在巾被攤開與摺疊的間隙,請記得我們相擁過。 方群走過馬祖、花蓮、金門、澎湖、宜蘭,在桃園暫時落腳,沿著濱海翻閱潮濕的記憶,走遍桃園各區的地景、蒐羅在地生活樣貌,

並用組詩紀錄夜市小吃、地方文創等,最後以鑲嵌或隱題的手法,向鍾肇政、鄭清文等出身桃園的藝文名家致敬。將桃園的自然景觀、人文風貌如實地呈現在讀者面前。 本書特色 ★繼續以詩漫遊──方群第六本縣市專屬地誌詩集.桃園,描繪桃園的自然景觀、人文風貌,用詩映現這座城市的點點滴滴

宜蘭大學論文進入發燒排行的影片

大年初二,帶著大家一起去走春。今天偽小編去拜訪一直想見見的地方,南方澳的南天宮,瞧瞧整尊用黃金做的媽祖與寶玉做的媽祖。有別於武荖坑、冬山的幾間傳統宮廟,南方澳的南天宮一樓放置著五尊渡海前來的湄洲媽祖,形象莊嚴,氣度宏偉。

.

二、三樓則祀奉金媽祖與玉媽祖。且整間南天宮背山面港,媽祖的慈威視線庇佑南方澳小漁港,聖地空間的意味濃厚。也難怪在防疫的過年,這間宮廟硬是比其他間來得人數多出一倍以上。

.

▓ #金玉神身

.

1995年,信眾以8000萬台幣,打造重約200公斤的「金身馬祖」,價值不斐,不過我一直拍錯,應該是大尊神像下的小媽祖方是金身。仔細端詳,金身神像作工精細,貴氣逼人。2000年時,又有信眾以加拿大玉石打造巨型玉身媽祖,總重5公噸,深墨綠色的玉寶神像,搭上兩旁的白玉神童,蔚為奇觀。

.

▓ #南天宮的湄洲媽祖

.

台大歷史所的研究生林瑞愷,探索了南方澳的漁民與宗教傳播之間的關係,他發現,宗教的情感動員對兩岸的互動帶來極大的影響。

.

我爸爸是冬山人,小時候也常在蘇澳活動,家裡在廈門買了間房子之後,他心心念念地,就是想帶著大家去湄洲看媽祖聖地。在宜蘭的信仰地緣來看,南天宮裡所說明的湄洲媽祖迎來,是否就是父親宗教式異鄉情愁的由來?

.

▓ #靈力具現

.

人類學學者林瑋嬪,從「靈力具現」的觀點(2003、2020),結合物質文化與靈媒研究,探討台灣民間宗教的顯現樣貌。以她的具象化觀點來看南天宮地三層媽祖,可以見到「神象」的社會與文化意涵:信念、關係、靈力。

.

最初於1946年,媽祖顯靈搶救遇難漁船,因而建築起南方澳漁港最初的媽祖大廟。而1950年,鄉紳簡阿祥發起南天宮興建,並向北港朝天宮分靈,雕樟木神像,目前一樓正殿中的木製神像即是當時的雕刻。

.

神像的具體出現,就是一般大眾在相信上的「執著」,也是一個方面,有了形象,我們這些普通人比較好有個對象思考靈驗的方向性。而「神明」也因為有了具體的「象」,才被固定下來,與人產生關聯性。

.

而後的兩尊玉身與金身媽祖,從其材質的選用、雕工的運使,可以知悉其被期待的社會關係、靈驗能力與象徵性內在,被外顯於神像的物質性上。神像的物質承載著神明與信徒之間的長期互動。想必這過年的鼎盛香火、金玉媽祖身象、信徒大眾求財福的心,都在南天宮的參拜中,清楚地表露了。

.

就跟著偽小編的影片一起去參拜南天宮的金玉媽祖吧~ (#看影片)

|

📌 #地址:宜蘭縣蘇澳鎮江夏路17號

|

🗂 #參考文獻

.

1. 林瑞愷(2018)。媽祖與水客:南天宮與戰後蘇澳地方社會的重構。台大歷史所碩士學位論文。

2. 林瑋嬪. (2003). 臺灣漢人的神像: 談神如何具象. 臺灣人類學刊》(2), 1, 117-150.

3. 林瑋嬪. (2020). 靈力具現: 鄉村與都市中的民間宗教 (Vol. 9). 國立臺灣大學出版中心.

負稜刀鼻車刀車削鋁合金6061-T6之研究

為了解決宜蘭大學論文 的問題,作者賴昱銘 這樣論述:

在金屬切削加工中,是運用很堅硬的材料所設計的刀具,在工件上施加力量,並把多餘的材料去除。而金屬車削加工乃在工業上為普遍及常用的加工方式。本研究是採用以中碳鋼製成的特殊設計刀把,並且鎖上碳化鎢車刀刀片,並將刀角磨製成所設定的參數角度,再將主切刃處磨削負稜約為0.2mm後(We ≤ f cos Cs),使刀具在切削工件時能讓第二切屑(刃口積屑緣)隨著主切屑而流出。本切削研究基於自A, Haussner(1892)以來對BUE的論述基礎,藉由鋁合金(Al6061-T6)了解BUE的特性,並測量切削力及表面粗度做界定依據,使用刀片為Sandvik H1P (K type)以切削鋁合金(Al6061-

T6)之材料,研究當中使用2種不同的主切刃邊切角(Side cutting edge angle,CS)配合3種不同的邊斜角(Side rake angle,αS)與5種不同的刀鼻半徑尺寸,總共有30種參數車刀作為試驗刀具。研究主要是以三維動力計量測切削加工中的三維切削力(FH、FT、FV)、切削合力(FR),且運用表面粗度儀量測工件表面粗糙度為主。而本實驗所使用的刀鼻為未負稜Unchamfer尖鼻車刀(R=0),負稜尖鼻車刀R=0,負稜圓鼻車刀R=0.3、0.5及0.8(mm)。實驗過程中最小切削綜合力在主切刃邊切角30°、第一及第二邊斜角(-30°,30°)刀鼻半徑R=0.3。為獲得較佳的

表面粗糙度,能產生第二切削的負稜刀刃為本實驗選用;而負稜刀刃之刀鼻半徑0.8mm且邊切角30°、邊斜角(-30°,30°)時可獲得最佳表面粗糙度。而在刀鼻半徑R=0mm且未負稜的情況,由於第二切屑無法隨著主切屑排出,因此產生刃口積屑緣,造成表面粗糙度較差。

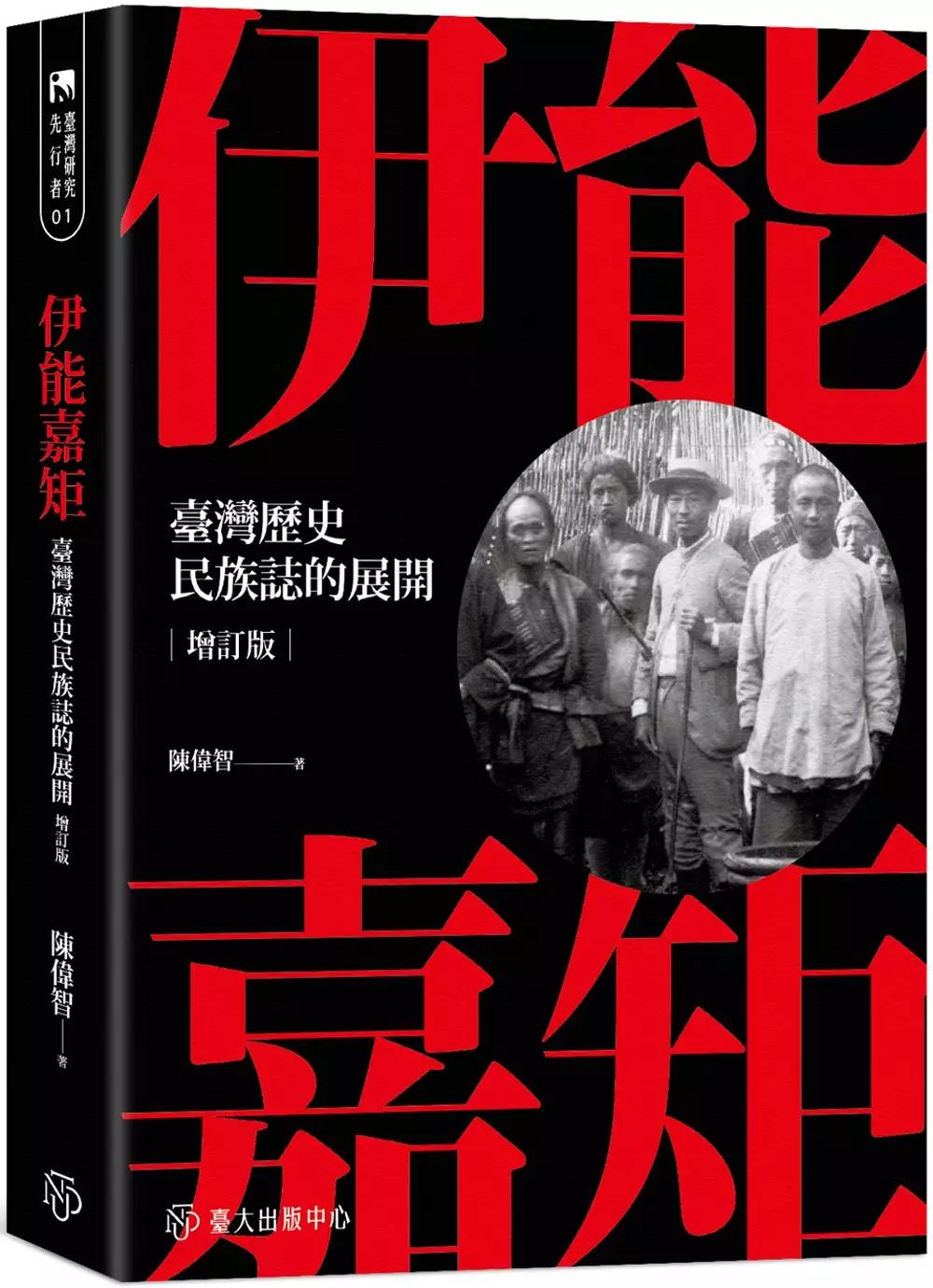

伊能嘉矩:臺灣歷史民族誌的展開(增訂版)

為了解決宜蘭大學論文 的問題,作者陳偉智 這樣論述:

歷史學者楊雲萍教授曾說,「臺灣研究的都市」的任一曲巷小路,沒有一處沒有伊能嘉矩的「日影」的映照。在日治時期、戰後初期乃至今日,伊能嘉矩當年的足跡,確實影響了臺灣研究領域的每一個角落。 來自日本東北鄉村遠野的伊能嘉矩,隨著近代日本帝國的擴張,來到臺灣,在臺灣他一步步展開其臺灣研究的踏查足跡。殖民地時代結束之後,其作品更經歷了後殖民挪用與再生。透過對伊能嘉矩作品的分析,本書呈現伊能嘉矩及其時代;更透過伊能嘉矩,追蹤當代臺灣歷史文化建構的殖民印跡。 增訂版就伊能嘉矩的田野技藝、漢人社會研究、臺灣歷史書寫幾個部分,增加討論文字與圖片篇幅。附錄新增2014年以來臺灣與日本的伊能

著作出版與紀念活動的情況。本次修訂內容反映本書初版以來讀者與學界的批評與回饋,以及納入作者這些年參與伊能嘉矩著作校訂與策劃「重返田野」特展工作,重新閱讀與詮釋伊能嘉矩的心得。 ★ 隨書附贈伊能嘉矩〈蕃人研究標準〉研究要領圖(日文原件及其中譯版,27×80cm)★ 聯合推薦 本書以綿密的文獻檔案史料與民族誌資料解讀為基礎,全面檢視「臺史公」伊能嘉矩在田野文獻、族群分類及歷史研究上的先驅性貢獻及時代脈絡。作者結合學術史及後殖民研究的雙重視角,詳細剖析伊能臺灣研究的跨國網絡與知識系譜,進而解明日本殖民地學術的文化政治意涵。並從公共歷史的觀點,深入觀察解嚴以來關於伊能的各種紀念出版

與展示活動,從而對其臺灣研究業績提出嶄新的解釋和評價。從遠野到臺灣、從文獻到田野、從歷史到當代,本書不但是提供讀者迄今關於伊能最完整而深刻的學術傳記,更為臺灣史學史及後殖民史學,提供了細緻而動人的研究範例。──張隆志(國立臺灣歷史博物館館長) 《伊能嘉矩:臺灣歷史民族誌的展開》的出版讓我們看到年輕學者陳偉智近年以來所下的功夫與努力。與前人研究比較,陳不但介紹這位早期「臺灣通」的人生經歷和學術旅程,他也引用其對後殖民理論之深厚理解來批判伊能歷史文化理論內涵的政治性。若想了解伊能嘉矩之雙重知識脈絡、時代背景或研究方法,這是必讀的好作品。作者另外的貢獻乃是讓讀者更了解自己的歷史想像(包括臺灣

或原住民主體、現今的族群分類範疇、基本空間單元等)有多少還依賴著伊能嘉矩百年前所建構的殖民論述。就如作者在書尾所言「回到伊能嘉矩的時代,是為了重新在當下透過伊能嘉矩看到我們這個時代」。──費德廉(Douglas L. Fix,美國里德學院歷史系教授) 陳偉智這本書是討論兼具官員、人類學家、民俗學家、歷史學家以及記者身分的伊能嘉矩之代表性傳記,是帝國研究、概念史、人類學、以及東亞史等各領域之中受到歡迎的一本新作。這本卓越的書是基於仔細的、領域廣泛的第一手史料研究,而且它提出了更大的問題:包括制度化的知識以及社會界線的本質、民族以及種族間的關係。在這本書的許多優點之中,作者廣泛性的研究平

衡了同情的以及批判的觀點,描繪出伊能的制度性、文學的、以及組織的臺灣原住民研究,揭示了其複雜以及重層的計畫。他也說明了伊能如何扮演好他原住民文化報導者、日本官員、田野探查者,以及學者的多重腳色,以發展其種族分類與歷史論述,至今仍影響臺灣與日本的政治與學術。伊能嘉矩模糊了官僚與學界、學術與新聞學、以及理論與實務的界線,在他的時代完成了一些成就,並持續地影響了後來。簡單來說,伊能嘉矩的故事闡述了在帝國的年代中,現代社會學知識的政治基礎。──保羅.D.巴克萊(Paul D. Barclay,美國拉法葉學院歷史系教授兼系主任) 伊能嘉矩於日本殖民統治初期渡臺,主要以人類學以及文獻史學的方法詳細

地調查有關臺灣的「文化」,並遺留下相當多的研究成果。在思考殖民地支配與學術的關連性,以及有關臺灣「文化」在20世紀前半的論述空間之方面,考察伊能臺灣研究的方法,是特別重要的課題。關於這樣的主題,本書作者陳偉智長年來以銳利的問題意識、並陸續發表了優秀的研究。這本書為其集大成的研究成果,全書貫穿了審慎的方法論、細心的資料分析,以及簡單易懂的敘述。擁有這些特色的本書,在逼近伊能嘉矩臺灣研究的全像的同時,也見到了其影響的廣袤,可以說這本書的出版是很受期待的。──松田京子(日本南山大學人文學部日本文化學科教授)

採用不同車刀刀角及刀鼻半徑對車削中碳鋼的切削性能研究

為了解決宜蘭大學論文 的問題,作者吳柏賢 這樣論述:

金屬切削加工,乃是利用堅硬的刀具,加工於工件上,以去除多餘的材料。金屬車削加工在工業上乃常用的方式。本研究是使用燒結的碳化物車刀,以切削中碳鋼(S45C)材料,研究當中乃採用在主切刃不同的邊切角(Side cutting edge angle,C_s)與刀鼻半徑(Nose radius)的刀具,對中碳鋼進行切削,研究當中主要以量測切削加工之切削力與工件表面粗度為主,並對刀具切削特性做分析。在實驗中選用6種不同的邊切角之車刀,與3種不同刀鼻半徑做配合,共有18種刀具,切削進行時是利用三維切削動力計量測切削力。根據實驗結果中發現邊切角為正角時,對切削力降低大有助益,而本實驗發生切削力最小時是在邊

切角為15°的尖鼻車刀。刀鼻半徑加大將加工時的切削力變大,但表面粗度較好,不過對邊切角15°車刀,因增大刀鼻半徑,易使刀具產生震動。在本實驗中,邊切角為15°,刀鼻半徑R=0.3mm在切削深度為1及1.5mm時有最好的表面粗度。