屈原的異想世界的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦蕭福松寫的 少年耶,麥凍路!:後山靈異奇談 和丁口的 遼闊集都 可以從中找到所需的評價。

另外網站端午看楚辭:把善人推向死亡的世界|屈原與陳彥霖|反送中也說明:我常常在想,怎樣才能建立一個美好的世界,沒有戰爭、歧視,每個人都快樂地生活下去。 從古至今,多少人有過「世界和平」這個願望,但卻從未實現。這個 ...

這兩本書分別來自釀出版 和讀冊文化事業有限公司所出版 。

國立高雄師範大學 國文學系 曾進豐所指導 朱容瑩的 存在與抵抗的夢想:以巴什拉四元素解讀陳黎、楊澤解嚴前詩作 (2020),提出屈原的異想世界關鍵因素是什麼,來自於加斯東・巴什拉、元素詩學、字思維、回歸現實世代、煉金術。

而第二篇論文東吳大學 中國文學系 連文萍所指導 郭慈薇的 在島嶼發光──西西作品傳播研究 (2018),提出因為有 西西、文學傳播、香港文學、香港作家的重點而找出了 屈原的異想世界的解答。

最後網站屈原- 中国哲学书电子化计划則補充:屈原 早年受楚怀王信任,且有楚国第一诗人的美称,任三闾大夫,常与楚怀王商议国事,主张楚国齐国联合,共同抗衡秦国,多次反对楚怀王与秦国交好的举动。在秦昭王扣留楚怀王 ...

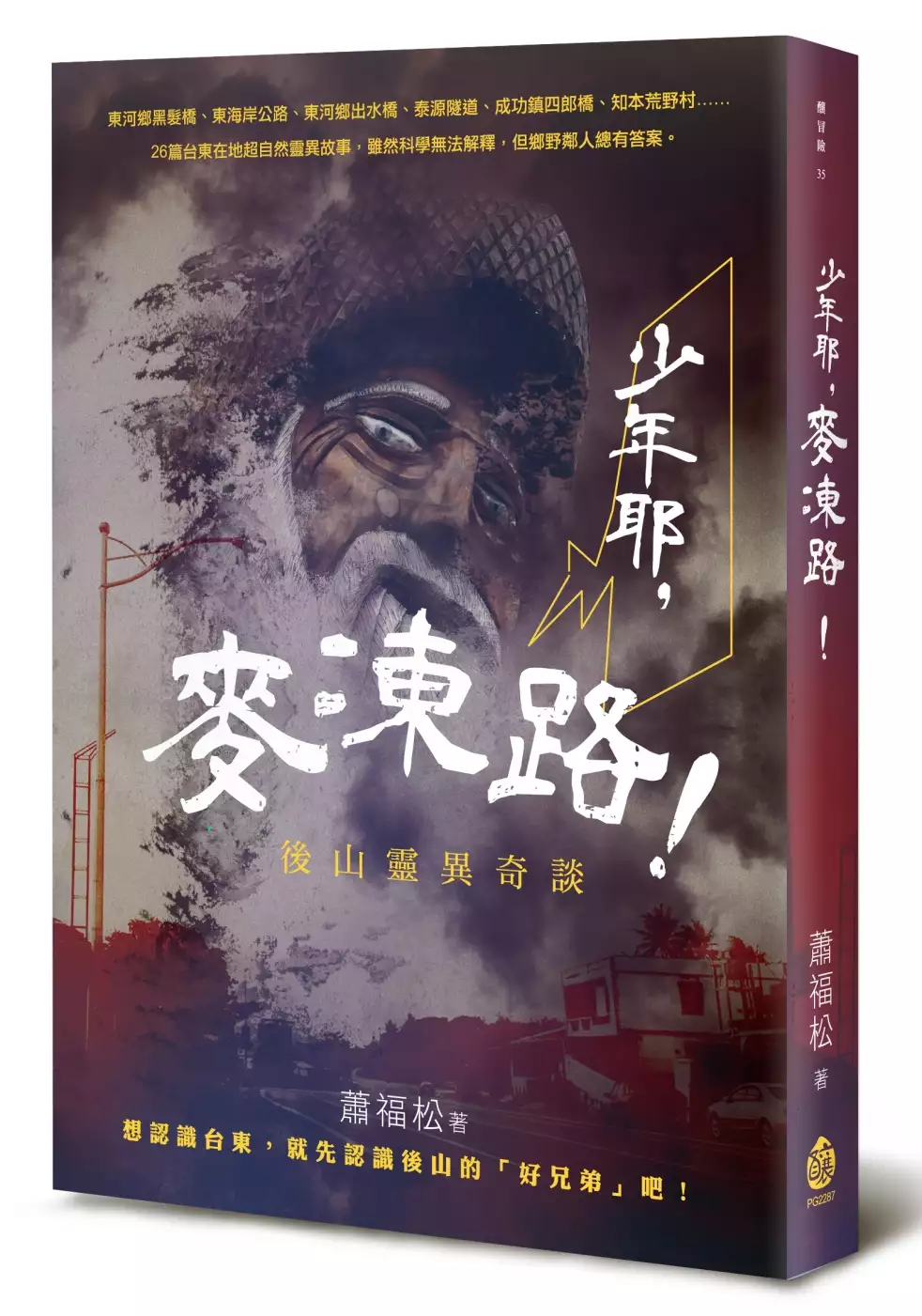

少年耶,麥凍路!:後山靈異奇談

為了解決屈原的異想世界 的問題,作者蕭福松 這樣論述:

東河鄉黑髮橋、東海岸公路、東河鄉出水橋、泰源隧道、成功鎮四郎橋、知本荒野村…… 26篇台東在地超自然靈異故事,雖然科學無法解釋,但鄉野鄰人總有答案。 想認識台東,就先認識後山的「好兄弟」吧! 陰陰、涼涼~從另一個角度認識台東暗黑卻富有感情的在地故事!26則分布在【東海岸】、【南迴線】、【台東市區】的撞鬼經驗,細膩的人物刻劃,真實的地理位置,一起感受那若有似無的奇異體驗,像是你我身邊隱然未現,卻隨時會發生的軼事一樣。 |貼在玻璃上的臉|隧道口的女人|廁所裡的自動門|午夜的嬰兒哭聲| |火葬場的奇遇|頭頂上的小人|問路的黑白無常| 作者實地收

錄後山台東各地靈異傳聞,有流傳已久的鄉土傳說,也有親友間的「親鬼經驗」,其目的不在強調鬼怪迷信,而是提醒世人要敬天畏神、惜福感恩、心懷慈悲、時存善念。同時為台東留下珍貴的鄉野文史記錄,也喚起許多台東人對於成長之地的感受、想像、甚至是幾代人的生活記憶。 本書特色 ★認識台東暗黑卻富有感情的人文故事,26則在地的超自然故事。 ★分布在【東海岸】、【南迴線】、【台東市區】的撞鬼經驗,細膩的人物刻劃,真實的地理位置,一起感受那若有似無的奇異體驗。 名人推薦 周紫宸/108年「旺旺時報文學小說」首獎得主 好評推薦 福松老師寫的雖是「親鬼經驗」,卻處處表露人性,這種出自地方,發

於人性的文學特質,無論就內容或形式,都非常具有地方文學的經典風韻。因為故事文體輕鬆,也不一味的操弄與販賣恐懼。裡面的每個人物,每個「鬼魂」,都是有血有肉的真實地方形象。這樣的一本書,描寫的正是我們的家鄉——台東,看了是很感動、很有畫面的。──周紫宸(108年「旺旺時報文學小說」首獎得主)

存在與抵抗的夢想:以巴什拉四元素解讀陳黎、楊澤解嚴前詩作

為了解決屈原的異想世界 的問題,作者朱容瑩 這樣論述:

七〇年代的臺灣,保釣運動和外交挫敗如火種,點燃青年知識分子的激情,反思自我定位與國族認同,一路狂飆衝向解嚴。在文學方面,現代詩論戰、鄉土文學論戰等攸關「歸屬性」的抉擇攻防不休。生於戰後第一代的詩人──陳黎和楊澤,皆於七〇年代發表生涯中第一本詩集,其後亦創作不輟。當時的批評系統,常以「關懷現實」與「回歸傳統」將詩人劃門分派;但由現今的角度觀之,或恐流於貼標籤式的評論而有失公允。是以,本篇論文以陳黎、楊澤解嚴前的詩作為主要研究範疇,借助法國哲學家加斯東・巴什拉(Gaston Bachelard)的元素詩學,從火、水、空氣、土四大物質的想象切入,觀察兩位詩人於解嚴前的所思所感。為了回歸文字本身,藉

由「字思維」的態度辨認詩中的夢想元素,開展「我夢想故我存在」、「我存在故我抵抗」、「我抵抗故我夢想」三大面向的論述。首先,聚焦解析兩人詩作中「水/鏡」的形象。由凝視自我為始,論述自戀在文學作品的積極意義,進而到達展現自我的意志。再者,詩人確認自我存在後,便意識到生存於當下的困境。由於每種意志都有其四重價值,故而細究詩中有關夢魘與抵抗的四種物質化想象,澄明詩少年們不甘與現實妥協的夢想。最終,建構詩的引退之所,通向「童年」及「花園」兩種夢想的時空。本論雖擇取同一世代的兩位詩人解嚴前的詩作,但無意關注詩歌見證了時代的什麼,而是身處於該時代的詩人如何夢想。企圖撕下黏貼在他們身上的標籤,以祈照見夢想折射

出的新觀點,那是在世代交替間不斷更新的意志。

遼闊集

為了解決屈原的異想世界 的問題,作者丁口 這樣論述:

在島嶼發光──西西作品傳播研究

為了解決屈原的異想世界 的問題,作者郭慈薇 這樣論述:

著名文學評論家王德威曾言:「香港原不以文學知名,因為西西,文學可以成為香港的驕傲。」從六○年代至今,西西始終創作不輟,其作品類型多元豐富,寫作風格獨特,取材面向廣闊,展現出其創作的魅力,更引起兩岸三地學者的關注與討論,相關研究成果頗為豐碩且多元,但文學傳播面相的討論卻寥寥可數。 本論文旨在探討西西作品在香港、臺灣傳播的歷程,研究方法參考林淇瀁、須文蔚、蔡詩萍等學者所提出的文學傳播定義與作法,從傳播者(西西)開始,耙梳其作品於香港、臺灣傳播的軌跡,同時仰賴文獻分析法及歸納法,以充實論文的內容和論述。 本論文分就五大章,第一章緒論,說明研究的動機、目的、範圍及方法,並回顧評述

相關研究概況。第二章分述西西的生平與詩文創作,作為後續討論的根基。第三章探討香港傳播西西作品之歷程,分述時代背景、主要傳播途徑,以及傳播接受與效益。第四章探究臺灣傳播西西作品之歷程,分述時代背景、主要傳播途徑,以及傳播接受與效益。第五章結論,統整西西作品於香港、臺灣傳播的特色,並分析西西作品傳播歷程,對於華文文學傳播的展望。本論文另有附錄,包括西西生平年表、著作出版年表、研究論著及評述之彙整等。 經由本論文研究,歸結西西詩文作品於香港、臺灣傳播的特點共有五項,分別是以報刊媒介為主要傳播途徑、「守門人」的推動力量、詩文的傳播接受效益、多元創新的傳播接受形式及對華文文學傳播的展望。西西作品的

傳播歷程與特色,應可成為現代華文作家作品傳播之借鏡。

屈原的異想世界的網路口碑排行榜

-

#1.屈原价值的历史发现及现代重估 - 中国孔子网

伟大诗人屈原是战国时期楚国人,是中国历史上影响最为深远的伟大诗人。 ... 的纪念大会。2009年,以纪念屈原为核心内容的中国端午节及其传说进入“世界 ... 於 www.chinakongzi.org -

#2.屈原:即使被全世界抛弃,也要在大地上诗意地栖居

因为屈原后来创作了楚辞体的巅峰诗歌《离骚》,诗人们也就有了一个很文雅的称呼:骚人。 如果想夸谁文采好,可以竖起大拇指对他说:你很风骚。 对方一定很高兴,因为“风 ... 於 m2.allhistory.com -

#3.端午看楚辭:把善人推向死亡的世界|屈原與陳彥霖|反送中

我常常在想,怎樣才能建立一個美好的世界,沒有戰爭、歧視,每個人都快樂地生活下去。 從古至今,多少人有過「世界和平」這個願望,但卻從未實現。這個 ... 於 matters.news -

#4.屈原- 中国哲学书电子化计划

屈原 早年受楚怀王信任,且有楚国第一诗人的美称,任三闾大夫,常与楚怀王商议国事,主张楚国齐国联合,共同抗衡秦国,多次反对楚怀王与秦国交好的举动。在秦昭王扣留楚怀王 ... 於 ctext.org -

#5.屈原一定得自殺? - 信望愛全球資訊網

相傳端午節主要是為了紀念民族英雄屈原投湖南汨羅江自盡,但屈原到底算不算民族英雄? ... 仔細想想,聖經中似乎沒有明確定罪自殺行為的條例。 於 www.fhl.net -

#6.現代性與古典性的交融: 郭沫若歷史悲劇的特色之一: 以《屈原 ...

著想自亦驚奇,竟將嬋娟讓其死掉,實屬天開異想,嬋娟. 化爲永遠之光明,永遠之月光,尤爲初念所未及”①。《屈原》寫作時這種靈. 感迸發、思接千載、視通萬里的火山 ... 於 commons.ln.edu.hk -

#7.屈原名句精选(屈原名句精选及出处) - 知乎专栏

屈原 (公元前340年-公元前278年),战国时期楚国诗人、政治家。 ... 郢(今湖北江陵),屈原悲愤交加,怀石自沉于汨罗江,以身殉国。1953年是屈原逝世2230周年,世界 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#8.屈原的煩惱-水藍魔力攻略情報wiki

Wiki編集メンバー募集中! 正在召集一起編修Wiki的熱血人士! 申請後可在板上一起發表進行中企劃案的意見,想進一步申請更上權限的 ... 於 bluecg.gamerch.com -

#9.爲什麼屈原能流芳百世?關於屈原的故事有什麼? - 歷史趣聞網

因爲他想要得到楚國的全部領土。居然看破了秦王的陰謀,他冒死進宮去勸諫楚,他向楚懷王講清楚了議和的利害。 於 www.lsqww.com -

#10.走進汨羅江的屈原 - 人人焦點

屈原 是一個完美的君子,他遺世而獨立,傲然於羣芳,這樣渾濁的世界顯然不是他的歸宿。 ... 屈原想通過自己的改革,改變這個國家。 於 ppfocus.com -

#11.《離騷》[戰國著名詩人屈原詩作] - 中文百科知識

《離騷》是戰國時期著名詩人屈原的代表作,是中國古代詩歌史上最長的一首浪漫主義的政治抒情詩。 ... 你想想九州是這樣遼闊廣大,難道只有這裡才有雲鬢玉顏? 於 www.easyatm.com.tw -

#12.屈原簡介_的詩 - 中華古詩文古書籍網

楚懷王比起漢中的土地,更想要獲得張儀。張儀來到楚國,由於重金賄賂了靳尚,並得到楚懷王寵姬鄭袖進言,得到釋放回到秦國 ... 於 www.arteducation.com.tw -

#13.屈原是一个值得仰望的文化高度 - 央视网

外有强梁虎豹环伺,内有蚁蠹贪噬豪取,风雨飘摇的楚国大厦安有不倾覆的道理?屈原满腔热情地想挽狂澜于既倒,无疑要成为矛盾的一方——这是势单力薄的一个人 ... 於 news.cctv.com -

#14.曹植〈九愁〉之屈原書寫與自我照映 兼論曹植之創作新意

屈原 與曹植是中國文學史上重要的文人,屈原創作楚辭,影響後世深 ... 4 [清]丁晏:《曹集詮評》,收錄於《曹子建集評注》(臺北:世界書局,1989 年),頁227。 於 tpl.ncl.edu.tw -

#15.熱線追蹤- 屈原投江之謎 - 台視

生在戰國時代的屈原,是個充滿理想的政治家正當其他思想家周遊列國,屈原卻忠心耿耿死守楚國,奉勸楚王千萬不要和秦國訂下盟約,只是忠言逆耳,楚王不聽 ... 於 www.ttv.com.tw -

#16.屈原:即使被全世界抛弃,也要诗意地栖居_楚国 - 搜狐

对待君主剖肝沥胆却被怀疑,对待国家忠心耿耿却被诽谤。司马迁不愧是大文学家大史学家,这八个字把屈原的冤屈概括得太准确了! 於 www.sohu.com -

#17.端午節才不是為了紀念屈原!揭秘被誤解千年的節日傳說 - 風傳媒

不管這是屈原顯靈,還是賣粽葉和繩子的人想出來的行銷妙招,都顯示屈原從漢朝到後來的魏晉南北朝,逐漸與端午節的傳說融為一體。其實跟端午節相關的人物 ... 於 www.storm.mg -

#18.我们为什么纪念屈原?提升自己,提升我们的时代

一年一度的端午节,就是屈原的纪念日。屈原也是具国际影响力的伟大诗人。 1952年开始,总部设在芬兰首都赫尔辛基的“世界和平理事会”决定每年推举四位 ... 於 www.chinanews.com.cn -

#19.端午策划:“多面”屈原_读书频道_新浪网

编者按:屈原,每个中国人从小就知道的名字,但你或许并不真正了解这个人,就像《离骚》、《天 ... 前些年,联合国认定了几位世界历史上的文化名人,其中就有屈原。 於 book.sina.com.cn -

#20.屈原列傳 - 中文百科全書

屈原 列傳概括,簡介,原文,注釋,譯文,鑑賞,寫作特色,作者簡介,背景材料,成語典故, ... 屈原說:“整個世界都是混濁的,只有我一人清白;眾人都沉醉,只有我一人清醒。 於 www.newton.com.tw -

#21.談<卜居>的創作意識與寫作藝術 - 傳統中國文學電子報

屈原 是中國政治史上極度失意的政治家,但卻是文學史上成就極高的浪漫詩人。 ... 而其憂悶悲苦的思想感情,則結晶凝聚為文學作品,傳揚千古,成為世界文學的珍貴資產。 於 paper.udn.com -

#22.屈原將楚國面臨的終極災難,視為自己的失敗- 第1 頁

我們想讓你知道的是. 屈原一方面繼承了南方的「狂人」風格,他的文章帶著狂暴、不受節制的好惡,縱放上天下地的想像力,更重要的,是反覆回到失敗、 ... 於 www.thenewslens.com -

#23.屈原投江自盡的歷史原因到底是什麼? - 頭條新聞

沒過幾年秦惠王駕崩,秦昭襄王繼位,並興兵伐楚,佔領了楚國8座城池,這時秦昭襄王竟然邀請楚懷王到武關會盟,名義上是想要和楚國重歸於好,並且歸還被 ... 於 www.ponews.net -

#24.楚辞- 战国·屈原等 - 中华经典文学网

何方圜之能周兮,夫孰异道而相安。 屈心而抑志兮,忍尤而攘诟。 伏清白以死直兮,固前圣之所厚。 於 www.ccview.net -

#25.從楚史和巫風神話看屈原的"異"對楚文化的包容精神 - 每日頭條

2019年8月27日 — 屈原,名平,字原,戰國時期楚國人。他出生在楚國的一個貴族家庭,從小酷愛讀書,學識淵博。在仕途初期輔佐懷王,他認為如果楚國想要在當時混亂的戰國 ... 於 kknews.cc -

#26.屈原_百度百科

屈原 是中國歷史上一位偉大的愛國詩人,中國浪漫主義文學的奠基人,“楚辭”的創立者 ... 1953年,在屈原逝世2230週年之際,世界和平理事會通過決議,確定屈原為當年紀念 ... 於 baike.baidu.hk -

#27.論賈誼〈弔屈原賦〉「主題意蘊」 與「文體定型」的範式地位

在漢賦發展史上,鋪采摛文、寫物圖貌的京都畋獵大賦和抒情小. 賦是同步發展的。如果說大賦展現了作家的創作才氣,那麼抒情. 小賦則是記錄了作家的內心世界。 於 ir.nou.edu.tw -

#28.屈原与楚辞 - 今日头条

他积极提倡变法,对内主张举贤任能、罢黜奸臣及修明法度、发展经济;对外主张联齐抗秦,极力想辅助楚怀王统一天下,使百姓能安居乐业。因屈原提倡的变法触动了贵族的利益, ... 於 m.toutiao.com -

#29.屈原为何要投江,纵身一跃,给后人留下两千多年的谜团 - 网易

2022年6月3日 — 这也算屈原楚最后一次为祖国做出了自己的贡献。 屈原对后世的意义. 如今,屈原已经被联合国列为世界四大文化名人之一。屈原其人对于我们中华民族 ... 於 www.163.com -

#30.屈原, 遠遊中: 趨勢經典文學劇場.肆(2DVD) | 誠品線上

肆(2DVD):【好聽推薦】屈原不只是課堂上可以讓你塗鴉的角色素材, ... 文表現的新可能,激發社會大眾對文學、藝術的關注與愛好,同時向世界分享台灣深厚的文化風景。 於 www.eslite.com -

#31.「愛車族」詩人屈原詠車 - 大公網

圖:河南淅川下寺2號墓出土春秋晚期楚莊王之子王子午鼎,是研究楚文化標準器. 「愛車族」、「追車族」、「有車族」,雖稱呼不盡相同,卻是經濟社會 ... 於 www.takungpao.com.hk -

#32.屈原研究(梁啟超)

《离騷》 《庄子》說:“尹文作為華山之冠以自表。”當時思想家作些奇异的服飾以表异于流俗,想是常有的。屈原從小便是這种气概。他既決心反抗社會,便拿性命和他相搏。 他說 ... 於 www.millionbook.net -

#33.如何評價屈原? - GetIt01

屈原 是楚地秭歸人。 這一日,他或許爬上了山巒,或許來到了江邊,最終,他向這個世界提出了一百七十個問題:. 於 www.getit01.com -

#34.屈原:远去的贵族 - 新闻

中国文人墨客的家国情怀,尤其是民生情怀,应从战国时楚国诗人屈原开始。 ... 世界人类历史不知从何开始,芸芸众生成了统治者眼中、手中的玩物,“君 ... 於 new.qq.com -

#35.從屈原〈漁父〉中人物不同的思想層面探討青少年應有的人生態度

〈漁父〉為《楚辭》中的名篇,表現了屈原寧死也不肯與世俗同流合汙的高尚節操,屈 ... 屈原用「清、濁」及「醒、醉」二分法的方式來面對世界,漁父的回答卻是:「聖. 於 www.shs.edu.tw -

#36.屈原《楚辭》里流不斷的香草美人與愛國主義情懷 - 字媒體

那一年,汨羅江邊縱身一躍,對楚國政壇而言,或許並不能激起太大漣漪,但對先秦詩壇乃至整個詩壇史而言,這無異於巨星隕落!從此,屈原的楚辭詩賦與 ... 於 zi.media -

#37.一個沒有屈原的端午節故事:由傳說看台灣民間社會的端午思維

我想,祭奠偉大的愛國詩人真的太遙遠,逃離現世的災難,也許更符合庶民的期待。 我們的教育一再提到屈原的重要。最後,他的那偉大的愛國情操早就掩蓋過 ... 於 think.folklore.tw -

#38.论屈原的独醒精神及其时代意义 - 中国文明网

从屈原作品及其行为实践中,有一种完整而又独立的“独醒精神”,这也是屈原精神体系 ... 何方圜之能周兮,夫孰异道而相安”来告知与这个浑浊世界的决裂。 於 www.wenming.cn -

#39.屈原:魂兮归来(梅洁善清) - 中国作家网

却魂魄离散,漂浮于外。 上帝对巫阳说:“有人在下界,我想要帮助他。但他的魂魄已经离散,你占卦将灵魂还 ... 於 www.chinawriter.com.cn -

#40.深思熟慮- 教育百科| 教育雲線上字典

騷下》引)屈原既放,遊於江潭,行吟澤畔,顏色憔悴,形容枯槁。 ... 屈原答:「整個世界是那麼汙濁,所有人都迷迷糊糊,只有我一個人是清醒的,所以被放逐到這裡。 於 pedia.cloud.edu.tw -

#41.屈原研究- 維基文庫,自由的圖書館 - Wikisource

搜尋. 屈原研究. 語言 · 監視 · 編輯. 屈原研究 作者:梁啟超 1922年 中華民國,1922年11月3日. Documentation for the TextInfo template. 於 zh.m.wikisource.org -

#42.屈原_qq60068ddbd1678的技术博客

屈原 (约公元前340—公元前278年),中国战国时期楚国诗人、政治家。 ... 屈原说:“整个世界都是混浊的,只有我一人清白;众人都沉醉,只有我一人清醒 ... 於 blog.51cto.com -

#43.古诗库:屈原全集

本世纪中,曾被推举为世界文化名人而受到广泛纪念。屈原的作品,根据刘向、刘歆父子的校定和王逸的注本,有25篇,即《离骚》1篇,《天问》1篇,《九歌》11篇,《九章》9 ... 於 www.shigeku.com -

#44.離騷- 原文、翻譯及賞析_屈原詩詞

寧溘死以流亡兮,餘不忍爲此態也。 鷙鳥之不羣兮,自前世而固然。 何方圜之能周兮,夫孰異道而相安? 屈 ... 於 fanti.dugushici.com -

#45.雯雯老師的閱讀異想世界| 比屈原偉大的人 - Facebook

如果您認識吳晟老師,一定要讀他的《文學一甲子》,觀賞《他還年輕》,如果您還不認識他,更不可錯過這位熱愛文學、守護土地的作家,這是深入吳晟文學世界最好的方式, ... 於 zh-tw.facebook.com -

#46.屈原列傳- 詩詞大全 - 品詩集

屈原 者,名平,楚之同姓也。爲楚懷王左徒。博聞強志,明於治亂,嫻於辭令。入則與王圖議國事,以出號令;出則接遇賓客,應對諸侯。王甚任之。 上官大夫與之同列,爭寵而心 ... 於 www.poemjoy.com -

#47.【端午節】《屈原》:吃糭與看龍舟外,也看看屈原的抱負與悲歌

懷王剛愎自用,大舉伐秦,屈原本不贊成,所以我們也可以想見當他寫《國殤》這一篇詩,他的心境是怎樣地沉重了! 元張渥《九歌圖之國殤》(中和出版). 於 www.hk01.com -

#48.屈原的身體思維 以屈賦中魂遊經歷為主的探討

其次說明了從〈離騷〉到〈遠遊〉,屈原在身體思維上出現很大的進展,將「缺乏虛 ... 意識,也就是神話世界之中,使作者得以暫時性的、短暫的遁脫於污濁的現實世界,. 於 chinese.ncku.edu.tw -

#49.屈原與楚辭 - 今天頭條

1953年屈原被評為世界四大文化名人之一,另外三人是波蘭偉大的天文學家哥 ... 可見第二部分《離騷》主要描寫了屈原想離開楚國卻又不想離開楚國的矛盾 ... 於 twgreatdaily.com -

#50.經典。屈原楚辭- TAAZE 讀冊生活

屈原 楚辭. ... 著作有:《楚辭讀本》、《楚辭古韻考釋》、《楚辭語法研究》、《山川寂寞衣冠淚──屈原的悲歌世界》、《水滸傳》、《樂府》、《歷代 ... 於 www.taaze.tw -

#51.屈原憑什麼能歷史留名?網曝偉大成就

生活中心/綜合報導又到了一年一度的端午佳節,雖然放假真的很開心,但就有人在PTT上發文詢問:「屈原憑什麼歷史留名?」而貼文曝光後,也掀起了網友 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#52.屈原研究- 快懂百科

屈原 研究是对历史人物屈原的研究。 ... 想象力丰富瑰伟到这样,何止中国,在世界文学作品中,除了但丁《神曲》外,恐怕还没有几家彀得上比较哩! 於 www.baike.com -

#53.《名人故事》屈原生平简介,佚名-名著小说在线阅读-读书369

屈原 生平简介. 屈原(约公元前339—约前278),战国时期的楚国诗人、政治家,“楚辞”的创立者和代表作者。20世纪,曾被推举为世界文化名人而受到广泛纪念。 於 www.dushu369.com -

#54.身爲男寵、弄臣、同性戀的屈原依然值得我們崇拜 - 雪花新闻

屈原 作为男宠与文学弄臣的史实至今鲜为人知,即使这份披露也会超出许多人 ... 想想屈原老師,滿懷的政治抱負不得實現,以死明志,最後被孫次舟老師、 ... 於 www.xuehua.us -

#55.屈原與杜甫試論- -兼論士人詩歌原型的構成 - jstor

唐以前的文學傳統,也可說籠罩於屈原餘影之中,尤其是五言詩. 的節奏、詞藻,都跟楚辭有莫大關係。 就創作方向看,屈原追尋塵埃以外的世界和瑰麗恢奇的辭. 於 www.jstor.org -

#56.屈原在動盪時空下,留下理想主義的靈魂

其後,秦國和楚國結為姻親,. 秦昭王想與楚懷王晤面,他察知秦王的詭計又出面勸阻,楚王存迷闇之心不知覺醒而前往秦國,終致客死異鄉。 二、屈原在民間備受敬重,皆源於他 ... 於 www.mjib.gov.tw -

#57.屈原简介 - 子夜星

屈原 简介. 屈原(约公元前339—约前278),战国时期的楚国诗人、政治家,“楚辞”的创立者和代表作者。20世纪,曾被推举为世界文化名人而受到广泛纪念。 屈原的身世记载屈原 ... 於 www.ziyexing.com -

#58.端午節的由來及習俗@ 旺旺手工藝之美 - 隨意窩

端午節的由來在春秋時代,有一個愛國詩人屈原,他是楚國人,有一次秦國的國君想要以 ... 帶結編織創作---2017市大運熊讚的異想世界(連想)(製作:旺旺/材料:打包帶). 於 blog.xuite.net -

#59.屈原電子書| Readmoo 讀墨電子書

第11屆全球華文文學星雲獎長篇歷史小說參獎(首獎、貳獎從缺) 愛國詩人屈原奮鬥而悲劇的一生 ... 有科幻也有點驚悚,精選十篇中短不一的小說,帶您體會另一種世界. 於 readmoo.com -

#60.屈原為什麼投江自殺屈原投江的地方和原因故事簡介 - 男士髮型

可是,第二次誤會屈原就導致楚國首都被秦國佔據,如此巨大的損失讓楚國幾近滅亡,此時楚王想要再任用屈原已經沒有機會了。 屈原投江的原因. 關於屈原 ... 於 www.meixingnan.com -

#61.【屈原,遠遊中】展演DVD - 趨勢教育基金會

結合講演、戲曲、舞蹈、音樂、影像等多樣化的表演形式,打造出新型態的文學劇場,從文學、民俗宗教、心理學等不同角度聊屈原,帶您探索屈原不為人知的內心世界。 於 www.trend.org -

#62.【走走看看】楚辭問天 屈原的天問是問什麼 宇宙有其本源

彼王紂之躬,孰使亂惑? 何惡輔弼,讒諂是服? 比干何逆,而抑沈之? 雷開阿順,而賜封之? 何圣人之一德,卒其異方? 梅伯受醢,箕子詳狂? 稷維元子,帝 ... 於 chillyhilt520.pixnet.net -

#63.經典。屈原楚辭 - 城邦讀書花園

屈原 楚辭,簡介:◇中國史上具名創作的第一部文學總集《楚辭》 ◇詩人騷人愛國者屈原 ... 是「一鄉」、「一國」或「天下」之層級,在這高度繁複流動的現代世界裡,大家 ... 於 www.cite.com.tw -

#64.主題: 這個端午齊來紀念~~屈原 - 華仔天地

hello 華仔好耐無見您了... 哈哈哈.. 您近來好嗎??? 期待您的~~ 一隻牛的異想世界~~ ..嘻嘻.. 於 www.awc618.com -

#65.韓國古代文人作品中的屈原意象— 以《東文選》為例 - S-Space

拙文原題為〈麗末鮮初文人作品中的屈原意象—以《東文選》為例〉, 乃筆者於香港城市大學中. 文及歷史學系主辦: 「新視野—東亞世界知識生產與研究方法」學術工作坊( ... 於 s-space.snu.ac.kr -

#66.鄭番薯的國文日記簿| 屈原賈生列傳

翻:上官大夫與屈原職位相同,他想要得到楚懷王的寵信,所以心裡很是嫉妒屈原的才幹 ... 屈原說:「全世界的人都污濁了,只有我是乾淨的,大家都昏沈大醉了,只有我是 ... 於 www.swsh.hlc.edu.tw -

#67.屈原- 公元前278年),戰國時期楚國詩人、政治-華人百科

公元前278年,秦將白起攻破楚都郢(今湖北江陵),屈原悲憤交加,懷石自沉于汨羅江,以身殉國。1953年是屈原逝世2230周年,世界和平理事會通過決議,確定屈原為當年 ... 於 www.itsfun.com.tw -

#68.端午节的由来:屈原投江后,楚国百姓的疯狂举动,影响了什么?

纪录片《码农的 异想世界 》配音员。用声音,暖人心。 充电. 关注75. 於 www.bilibili.com -

#69.屈原投的是什麼江?屈原投江的原因是什麼? - 文史語錄

2.為想要完美而死。屈原性格剛直,而政治是黑暗和殘忍的。屈原發現自己的政治抱負在楚懷王這樣君王的帶領和無能卻攻 ... 於 m.lsbkw.com -

#70.主體的重構:論賈誼憑弔屈原的深層意涵

臺北[Taipei]:世界書局[Shijie shuju],1991 年鉛印本[qian yin ben]),頁196〕即云: ... 含);25因此,賈誼實際上是藉由寫想屈原、重構屈原來尋求自身的主體屬. 於 lit.ncu.edu.tw -

#71.屈原和八十年代中國知識分子

[美]劳伦斯·A·施奈德著. 张啸虎蔡清泉译张啸虎校. 中国政治神话. 楚国狂人屈原与. 形。比如,討論知識分子問題時,以. 屈原作為認同對象是否仍然具有現實. 意義。下面我想 ... 於 www.cuhk.edu.hk -

#72.紅味西餅(屈原路店) - Trip.com

您可以在Trip.com找到湖北荊州紅味西餅(屈原路店) 的地址、電話、相片、餐牌及食評等實用資訊。屈原路21-3號. 於 hk.trip.com -

#73.屈賦與屈原性格交互觀 - CORE

其所以如此,乃是因為他不僅是中國,甚至於也是世界文學史上第一個作品的風格與作者的人格完全一致,相互輝映的詩人。 因此,我們必讀通過屈原賦中嘔心瀝血,抒發傾吐 ... 於 core.ac.uk -

#74.屈原作品中所呈現的儒者情懷

也有異。為了避免對屈原作品的內涵產生誤解,所以先從這方面略作討 ... 黨人或眾以及轉向不宵的賢者,這些人交織成屈原的現存世界,. I世i國濁. 於 www.cl.ntu.edu.tw -

#75.趣味文學史--楚辭

海底女孩的異想世界. 嗨大家~. 今天來聊聊楚辭吧~ ^_^. 開始囉~. 講到楚辭呢大家不免就想到那個讓我們能吃粽子的屈原啦~XDD. 確實,楚辭之中收錄屈原 ... 於 bigshark520.pixnet.net -

#76.「粽話」千年:粽子起源和屈原可能完全無關? - 端傳媒

楚人為了悼念屈原,用竹筒裝了米,丟到江裏祭祀屈原,不幸的是, ... 世界各地所使用的葉片因生態環境而異,除了我們熟悉的竹葉,還有竹箬、月桃葉、 ... 於 theinitium.com -

#77.〈少年屈原之凝想〉/ 高大鵬| 中國古典文學 - SI

說起屈原,驀然浮上人們心頭的,總不外是一張慘澹陰鬱的愁容吧! ... 詩人,原是永遠不老不死的一個族群──世界不老正靠一顆年輕的詩心! 於 si.secda.info -

#78.屈原生平

傅抱石作《屈子行吟图》. 屈原(约公元前339—约前278),战国时期的楚国诗人、政治家,“楚辞”的创立者和代表作者。20世纪,曾被推举为世界文化名人而受到广泛纪念。 於 www.guoxue.com -

#79.屈原的異想世界2022-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞和 ...

屈原的異想世界 2022-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞和熱門話題資訊,找屈原的異想世界,屈原是什麼家,屈原求女在2022年該注意什麼?屈原的異想世界在2022的熱門內容 ... 於 big.gotokeyword.com -

#80.《彈幕與射手》歡慶端午推出改版「超覺醒」系統愛國詩人 ...

懷抱一石,投入汨羅江而死。在彈幕與射手中屈原將穿越至異世界後獲得女兒身。 於 gnn.gamer.com.tw -

#81.屈原:即使被全世界拋棄,也要詩意地棲居

因為屈原後來創作了楚辭體的巔峰詩歌《離騷》,詩人們也就有了一個很文雅的稱呼:騷人。 如果想誇誰文采好,可以豎起 ... 於 ek21.com -

#82.《江南百景图》屈原怎么样屈原属性 - 游侠手游

楚被秦攻破后,屈原心灰意冷,投江自尽。 在文学造诣上,屈原创立了新的文体——楚辞。其《离骚》《九歌》等作品充斥着浪漫 ... 於 m.ali213.net -

#83.屈原(漁父)作者課文補充講義 - 小小翻轉教室

◎ 高三了,設想自己將要面臨的兩難狀況,你想依循個人自由意志選填志願,成全自我實現的圓滿人生,還是順從父母的安排,當個「孝順的孩子」? ◎ 小問: ... 於 sk1492.pixnet.net -

#84.求關於屈原的評價。急!! - 二月問答

中國民間五月五端午節包粽子、賽龍舟的習俗就源於人們對屈原的紀念。1953年,屈原還被列為世界四大文化名人之一,受到世界和平理事會和全世界人民的 ... 於 feb.cool -

#85.屈原的求索精神及其时代价值 - 中共岳阳市委党校

屈原 是我们全民族唯一至今还用传统节日纪念的诗人,司马迁评价屈原“虽与日月争光可也”, ... 春秋时期的战争,名义上是维持国际秩序,维护世界和平。 於 www.yyswdx.com -

#86.屈原- PChome 24h書店

屈原 是戰國時期楚國的一位大詩人,也是一位具遠見、堅貞,但又悲劇的政治家。他為後人留下了詩歌與人格的不朽遺產。 在本書中,浦江清解說了屈原的家世與出身,屈原的 ... 於 24h.pchome.com.tw -

#87.古典韻文欣賞:屈原〈漁父〉 | 大紀元

屈原 正道直行,竭忠盡智,以事其君,然信而見疑,忠而被謗,最後選擇自沉汨羅江,心中痛苦可想而知。文中藉屈原與漁父之間的對答,表現屈原不願隨波逐流的 ... 於 www.epochtimes.com -

#88.閱讀隨身聽S5EP4》國文老師陳美桂+吳昌政/執拗的屈原和做 ...

吳昌政:陶淵明也曾想建功、立名,但他之所以成為文化座標,其重要之處在於他很深刻地反省:自己到底是什麼樣的人,想過什麼樣的生活?跟世界保持怎樣的 ... 於 www.openbook.org.tw -

#89.痛飲酒、熟讀〈離騷〉 簡論六朝士人對屈原的讀解/廖棟樑

世變中的文學世界專輯I※. 痛飲酒、熟讀〈離騷>. 簡論六朝士人對屈原的讀解. 廖棟樑*. 儘管整個時代內沒有如東漢王逸《楚辭章句》那樣的完整注本①,也除了劉勰. 於 www.litphil.sinica.edu.tw -

#90.屈原- 中文维基百科【维基百科中文版网站】

屈原 (約前343年-約前278年6月6日),羋姓,屈氏,名平,字原,楚國人(今湖北省秭归县,一說湖北荊州紀南),自稱是古帝高陽氏的後裔,其先祖屈瑕受楚武王封於屈地, ... 於 wiki.hk.wjbk.site -

#91.屈原还生录 - 起点中文网

眼望那高楼大厦,不见其顶;过往行人,衣着各异;阳关道上,车辆喧嚣;左右商铺,陈设甚繁。屈原惊异不已,不过须臾间便释然:千年之间,世界大变亦是 ... 於 book.qidian.com -

#92.漁 父 屈原

獨在異鄉為異客,每逢佳節倍思親。遙知兄弟登高處,遍插茱萸少一人。 1. 文句. 節日名稱. E. C. 於 md1.mdhs.tc.edu.tw -

#93.「社論日日談」不談屈原談粽子 - 國語日報社

今天是端午節,端午節會有粽子,一般都認為是為了紀念自沉汨羅江的屈原。屈原是戰國時代楚國的宗室,為了國家存亡,不惜以死諍諫,贏得世人尊敬,推崇他「雖與日月爭光 ... 於 www.mdnkids.com -

#94.屈原- 维基百科,自由的百科全书

屈原 (約前343年-約前278年6月6日),羋姓,屈氏,名平,字原,楚國人(今湖北省秭归县,一說湖北荊州紀南),自稱是古帝高陽氏的後裔,其先祖屈瑕受楚武王封於屈地, ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#95.光明日报:对屈原的仰望与理解 - 半月谈

满腔忠贞、满腹委屈的屈原,行吟泽畔,行吟于遍生橘树的楚国, ... 他似乎将我们带入一个似真似幻、婉转浩瀚、芳菲迷离、匪夷所思的世界。 於 www.banyuetan.org -

#96.經典。屈原楚辭 - 博客來

屈原 楚辭,語言:繁體中文,ISBN:9789861738345,頁數:376,出版社:麥田, ... 這項計畫介紹廣義的中國經典作品,以期喚起新一世代讀者接觸人文世界的興趣。 於 www.books.com.tw -

#97.司馬遷作《史記‧屈原賈生列傳》心理背景之析論

其次,兩人處於不同的時代背景,他. 們的著述動機卻是相似,都有現實環境中的「憂. 怨」,再從時代背景的相異,探討著述動機的相似. 性。再者,屈原與賈誼二人都是因為被 ... 於 libap.nhu.edu.tw