巫婆騎掃把的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦GabrieleClima寫的 嚇我一大跳! 和郭桂玲的 小故事讀本:不會騎掃把的小巫婆都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自維京 和國語日報所出版 。

國立臺東大學 兒童文學研究所 藍劍虹、藍劍虹所指導 蔡慈娟的 圖畫書中兒童權利之研究 (2020),提出巫婆騎掃把關鍵因素是什麼,來自於圖畫書、兒童權利公約。

而第二篇論文國立嘉義大學 幼兒教育學系研究所 游淑燕所指導 陳惠婷的 親子共讀互動式電子童書之互動方式與反應 ~以自我概念類為例 (2012),提出因為有 互動式電子童書、互動、反應、自我概念的重點而找出了 巫婆騎掃把的解答。

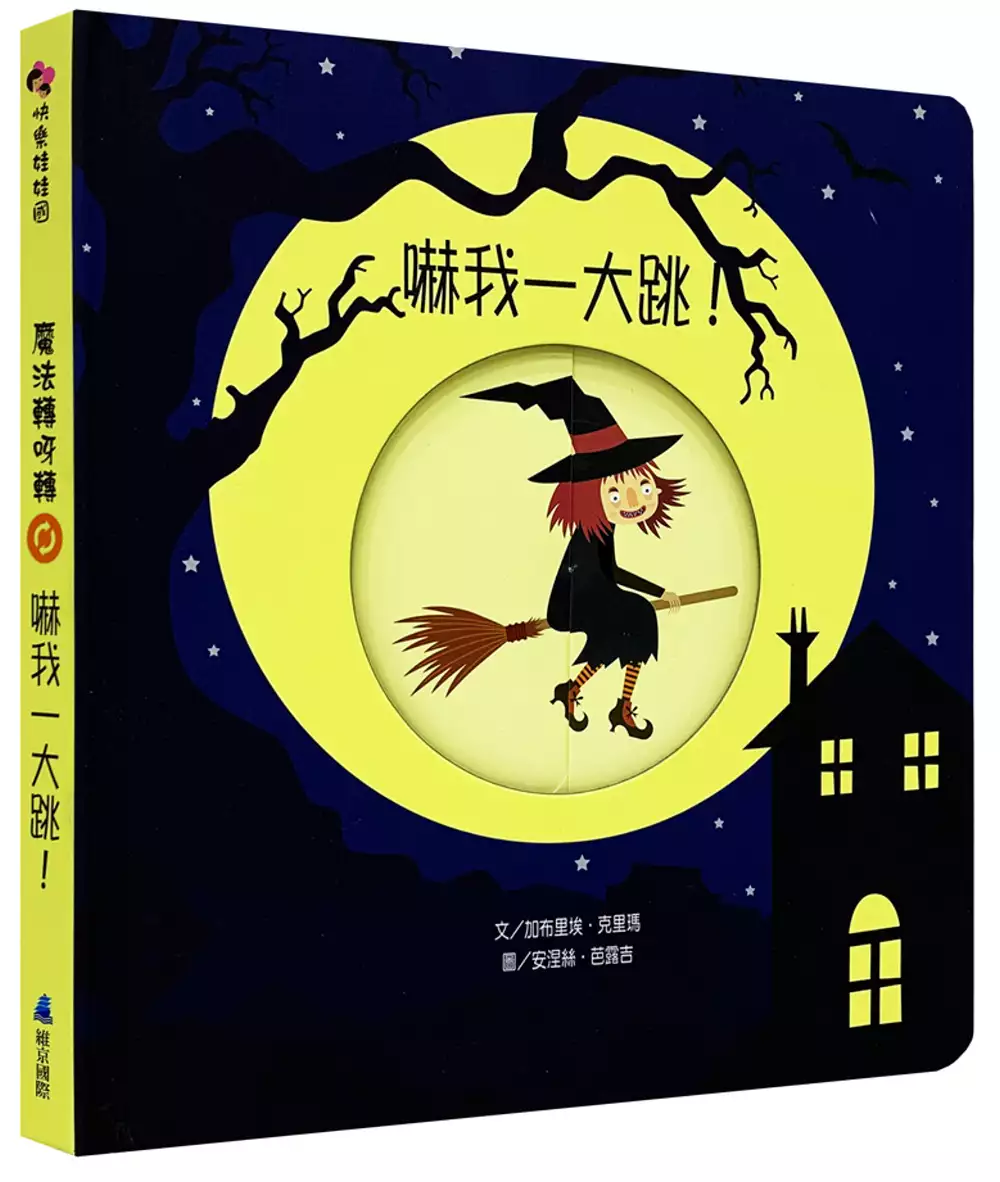

嚇我一大跳!

為了解決巫婆騎掃把 的問題,作者GabrieleClima 這樣論述:

動動手指,就有新發現! 魔法轉呀轉,一起探索書中無窮的驚喜! 這是一本充滿驚奇的魔法故事操作書,每一頁都能激起孩子的好奇心。 只要滑動轉輪,書頁中央就會出現各種你意想不到的東西。 從巫婆、精靈到響尾蛇…… 令人讚嘆的閱讀經驗! 本書特色 ★互動式操作,激發孩子的學習動機和手部肌肉的能力 結合孩子對圖像變化的好奇心和想要伸手探索的慾望,在書頁中央運用巧妙的硬紙板機關設計,只要動動手指,輕輕滑動轉輪,瞬間就會出現令人驚喜、趣味十足的畫面,讓孩子在玩樂中,同時促進手部小肌肉、精細動作及手眼協調的發展。 ★在玩中體會閱讀的樂趣 連接孩子

從玩書到閱讀書的成長過程,讓孩子在「玩」中進入書的世界,培養孩子對書和對閱讀的興趣。 ★圖文搭配富童趣,開啟孩子的視野 每頁充滿氛圍的圖畫和文字相對應,可以將轉輪滑過去再拉回來,仔細觀察圖文之間的關聯性,引發孩子的興趣與提升專注力。朗朗上口的文字,故事內容和細節隱藏在多彩鮮明的圖畫中,讓孩子自然而然的吸收知識。 ★讓靜態圖畫動起來 手指滑動轉輪,為原本靜態的圖畫增加動感。這樣的過程可以幫助孩子反覆記憶,加深印象。 ★在親子共讀的樂趣中,同時刺激大腦多元發展 認知理解 引導孩子去認識書中每一頁的畫面以及書頁中央的轉輪設計。進行手部動作時,需要耐心陪伴孩子,鼓勵孩

子重複練習。當孩子手眼越協調、動作越來越熟練時,就越能獨立操作,也更能理解其中的意義。 口語表達 帶著孩子一邊玩、一邊開口讀,從簡單的單音字,或是擬聲詞,進階到兩個字以上的詞語、短語、短句,讓孩子透過口說的表達能力,增強聽音與記憶。 模仿學習 和孩子一起模仿書中的畫面動作,例如:破蛋而出的小雞、貓頭鷹眨眼睛、巫婆騎掃把、倒立、蜷起身體……,在體驗過程中,讓學習更進步。 創意想像 陪伴孩子一起發揮天馬行空的想像力、克服對黑暗的恐懼,例如:編一句巫婆在施魔法時念的咒語;響尾蛇出現時的音樂……等,讓孩子的頭腦更靈活。 發現觀察 轉盤的設計,可以和孩子一起尋找和觀察

書中從無到有每頁圖畫的細節和變化,這樣的過程會是有趣且難忘的體驗。

巫婆騎掃把進入發燒排行的影片

*故事提供:汪汪阿姨、咚咚 《我們家最棒了》

小女孩阿勒波最大的願望就是可以像巫婆一樣,騎著魔法掃把在天上飛來飛去,可是巫婆卻不理她,更糟的是,阿勒波竟然還被小蛇一家人纏上,真是倒楣透頂!阿勒波究竟要如何獲得魔法,並且把小蛇一家人給趕走呢?

🎧收聽Podcast:https://open.firstory.me/story/ckesnmhhkxmkq0839929il4ya/platforms

--

你們也會跟孩子一起天馬行空亂編故事嗎?

歡迎用文字或是錄音的方式記錄下來,交給我們,我們會視情況稍加改編,然後錄成一集獨一無二的故事,讓所有follow我們的大小聽眾一起欣賞!

【一起說故事】報名表單:

https://forms.gle/59TBCfhpKqXe522n8

©2020 孩子睡了

圖畫書中兒童權利之研究

為了解決巫婆騎掃把 的問題,作者蔡慈娟 這樣論述:

本研究以台灣出版的圖畫書為研究文類,探討台灣目前出版的兒童權利相關圖畫書對於兒童權利的掌握程度。透過分析不同兒童權利相關圖畫書,探究圖畫書中兒童權利的呈現意涵,檢視這些圖畫書所涵蓋的《兒童權利公約》面向及條文內容,並了解不同兒童權利相關圖畫書呈現方式的同質與異質性。 本文研究範圍為1989-2019年於台灣出版之圖畫書,進行深入分析的圖畫書共計八本,每項權利二本。研究發現,台灣出版的兒童權利相關圖畫書,已涵蓋《兒童權利公約》四個權利面向,出版的圖畫書以翻譯書居多,涵蓋的條文廣泛,與兒童權利相關的書籍,皆帶有欲向社會大眾及政府倡議的核心議題。本研究也發現,出版數量以發展權利及保

護權利最多,參與權利為最少,且出版的時間也最晚。

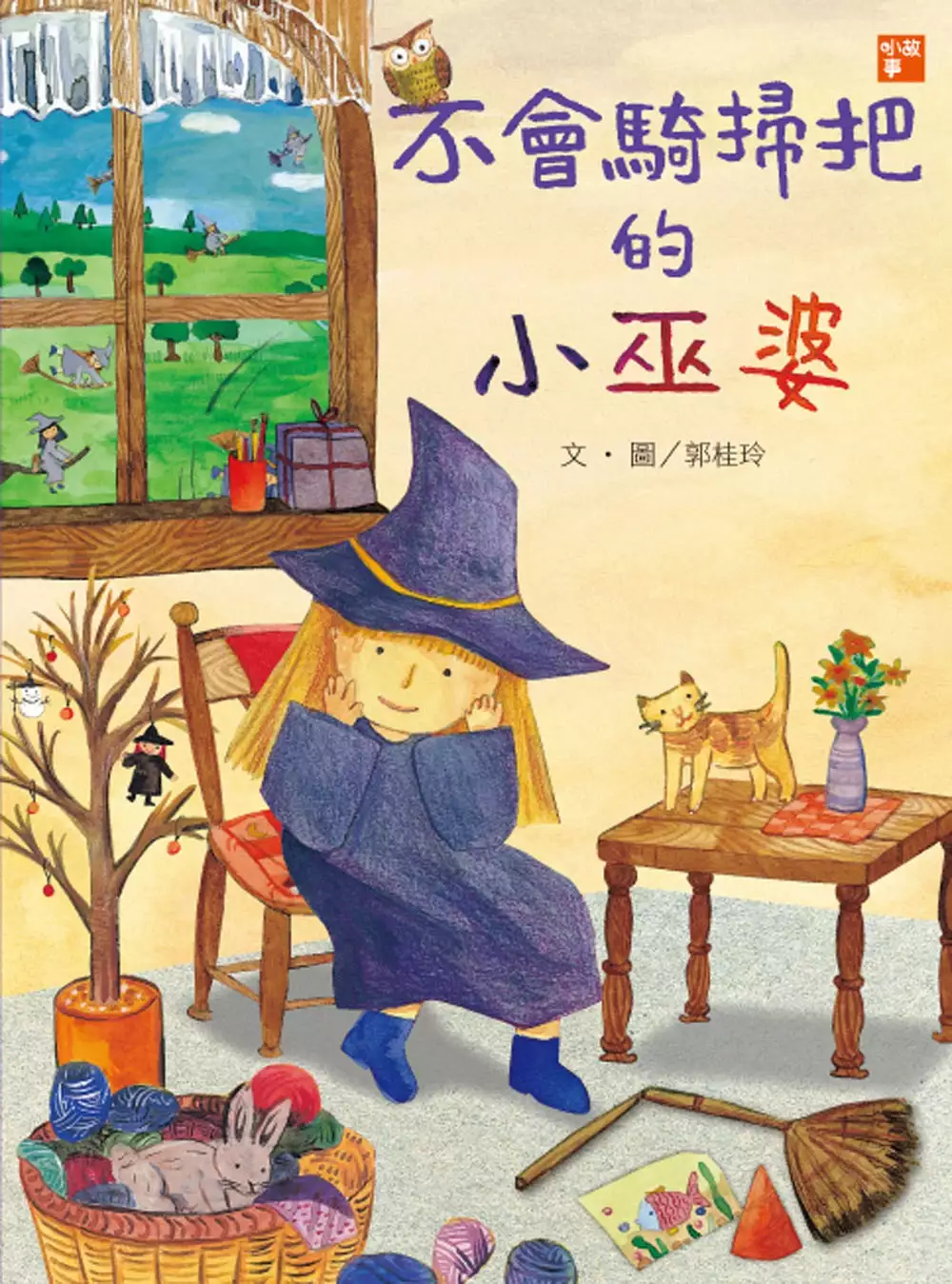

小故事讀本:不會騎掃把的小巫婆

為了解決巫婆騎掃把 的問題,作者郭桂玲 這樣論述:

和大家不一樣,有關係嗎? 小琪真能成為一個「不會騎掃把的快樂小巫婆」嗎? 掃把是巫婆世界的交通工具,通常每個巫婆還有一隻貓陪伴當跟班。 巫婆小琪討厭上飛行課,大家都知道她的飛行技術不大好。 這次,小琪的貓跟班小米生病了,還需要長期休養。沒有貓咪願意擔任小琪的臨時跟班。小琪難過的說:「我找不到貓跟班了!」 阿姨卻說:「誰規定小跟班一定要是貓咪呢?」 小琪貼出「徵選小跟班」的啟事。到底有誰可以來代班呢? 媽媽說:「巫婆都會騎掃把,所以你也要會騎呀!」 小琪很不快樂。她不懂為什麼一定要和大家一樣! 不過,小琪還是乖乖的拖著掃把,到森林裡練習飛行。 看著天上

自由飛翔的小鳥,小琪有了個新點子…… 本書特色 ‧牧笛獎得獎繪本及故事續集一次收錄! ‧在圖畫的表現上,所有的角色造形,包括「魔帚」都簡潔可愛、充滿童稚趣味,相當討喜!──曹俊彥 /資深兒童文學工作者 ‧和別人不一樣,有關係嗎?這是一本讓孩子喜歡,令家長老師深思的圖畫書,希望在與孩子共讀之餘,大家都有豐富的收穫! ──余治瑩/親子共讀教育推廣者

親子共讀互動式電子童書之互動方式與反應 ~以自我概念類為例

為了解決巫婆騎掃把 的問題,作者陳惠婷 這樣論述:

摘 要 本研究旨在了解親子共讀互動式電子童書中,共讀之互動方式與反應,研究分析自我概念類之互動式電子童書親子之口語與非口語互動方式、親子對於互動式電子童書之主題、角色、情節、動畫、音樂、遊戲之詮釋,及共讀心得與未來展望等十個面向。其結論如下:一、親子共讀口語互動方式(一)家長之自發性語言1.家長與幼兒共讀電子童書時,習慣從內文開始,第一幕的書名及作者簡介容易被忽略。共讀時以一邊看一邊討論故事內容或分享自己的看法為最多。2.家長提問以封閉性問題為主,且提問較注意角色名稱或位置;在發問後家長會保留時間等待幼兒回答。3.引導方面家長較常使用與幼兒生活週遭有關的經驗,來喚起幼兒的興趣。(二)家

長之回應性語言家長的回應性語言最多的是情緒支持及說明。當幼兒詢問時,家長回應性語言以反問最多,直接解答為最少。(三)幼兒之自發性語言幼兒的自發性語言以對電子童書內容陳述為主。詢問方面多以電子童書中角色、情節有關聯。(四)幼兒之回應性語言幼兒回應性語言出現最多的是表示不知道;且會針對家長的提問,以詢問的方式來當做回應。二、親子共讀互動式電子童書之非口語互動方式(一)家長之非口語互動方式家長多以肢體動作肯定幼兒的回應;多數的家長會抱著幼兒進行共讀的工作,共讀的過程會面帶著微笑與幼兒互動。(二)幼兒之非口語互動方式1.幼兒的非口語互動方式比家長的非口語互動方式多;以點點頭及手指螢幕次數最多,臉部表情

以微笑最多。2.幼兒回答問題或詢問問題所產生的動作比看動畫內容而產生的動作多。三、親子對於互動式電子童書之主題之詮釋家長詮釋出自我肯定的主題遠高於幼兒;且家長詮釋主題時會延伸到自身 經歷的方面,幼兒較不會有延伸的詮釋。四、親子對於互動式電子童書之角色之詮釋家長與幼兒均對故事中的角色給予正面的評價與看法;家長能從角色中詮釋出故事的啟示,但幼兒僅能對角色中,做感受上的詮釋。五、親子對於互動式電子童書之情節之詮釋家長詮釋情節偏向內涵意義的部份,幼兒對情節詮釋以直覺看到的動畫內容為主要的詮釋依據。六、親子對於互動式電子童書之動畫之詮釋家長對動畫反應偏重於認知詮釋,幼兒則偏重於感覺詮釋;家長與幼兒均認為

動畫是生動有趣、有身歷其境的感受。七、親子對於互動式電子童書之音樂之詮釋家長對音樂的感受強烈,且認為音樂與旁白是和諧相互襯托,幼兒較注意動畫,對音樂較沒有感受;親子均認為音樂不影響閱讀。八、親子對於互動式電子童書遊戲之詮釋(一)家長認為遊戲內容與情節不搭配;遊戲是簡單易懂,操作使用是簡單清楚的,幼兒需要有舊經驗的幫助,使用電腦才會更得心應手。且認為遊戲可依照年齡或能力設計出不同的難易度關卡。(二)家長與幼兒認為遊戲僅與故事主角有相關聯;且遊戲對故事回顧沒有幫助。九、親子共讀互動式電子童書之共讀心得(一)親子共讀童書是一件快樂的事情。(二)親子共讀後家長認為電子童書的互動性較低。(三)親子共讀後

幼兒認為電腦傳輸需較長時間及電腦的軟體問題會影響閱讀。十、親子共讀互動式電子童書之未來展望(一)與幼兒一同訂定閱讀規則,由家長控制電腦翻頁,放慢閱讀速度。(二)旁白的部份可以消音,改由家長自己說故事。 本研究最後,研究者依據研究所得與見解,分別針對親子共讀互動式電子童書與未來研究提出建議。