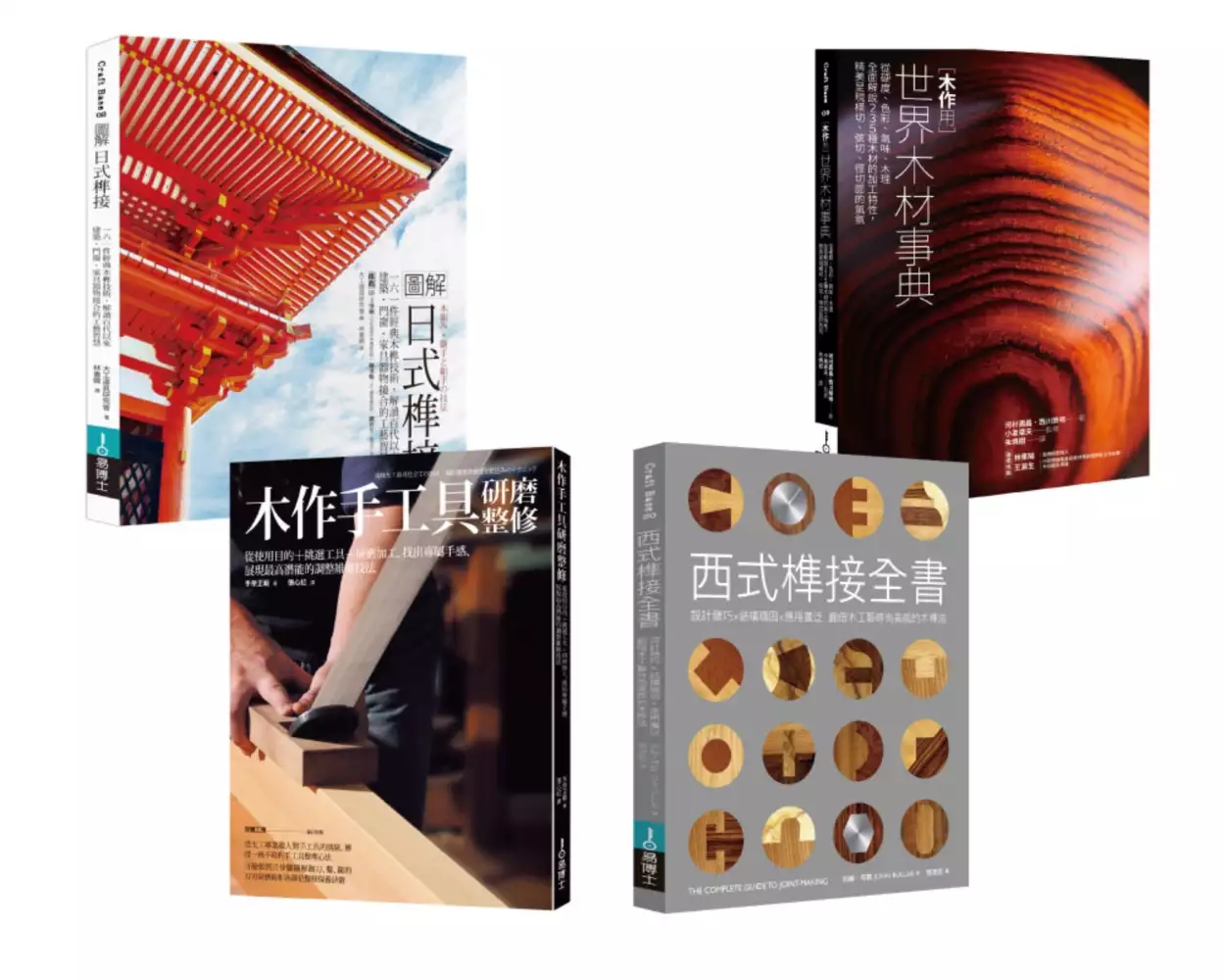

年輪深淺的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦大工道具研究會,河村壽昌,西川榮明,小泉章夫,手柴正範寫的 木作榫接工藝套書(共四冊):圖解日式榫接+木作用 世界木材事典+木作手工具研磨整修+西式榫接全書 和吳妮民的 小毛病都 可以從中找到所需的評價。

另外網站不讓脖子像年輪般透露你的年紀 - 書田泌尿科眼科診所也說明:2.頸部肌肉反覆收縮,造成靜態紋路。3.肥胖造成皮膚皺摺。 鄭惠文指出,其實每個人都會有橫向頸紋,主要是程度上的深淺不同。

這兩本書分別來自易博士出版社 和有鹿文化所出版 。

淡江大學 中國文學學系博士班 呂正惠所指導 林淑瑩的 中國大陸1990年代詩歌實驗寫作──以于堅、西川為例 (2017),提出年輪深淺關鍵因素是什麼,來自於于堅、西川、90年代詩歌、詩歌實驗、跨文體寫作。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 地理學系在職進修碩士班 陳國川所指導 王燕只的 戰後莿桐地區農業土地利用的變遷 (2006),提出因為有 作物組合、農業土地利用、雜異度的重點而找出了 年輪深淺的解答。

最後網站木紋則補充:年輪 密實在視覺上讓人有結實的錯覺,結實的素材可製作較薄的響板,不錯,結實的 ... 產生深淺不同的紋理,在安定的地下水區域才有木紋均勻的楓材,這種深淺木紋的楓材 ...

木作榫接工藝套書(共四冊):圖解日式榫接+木作用 世界木材事典+木作手工具研磨整修+西式榫接全書

為了解決年輪深淺 的問題,作者大工道具研究會,河村壽昌,西川榮明,小泉章夫,手柴正範 這樣論述:

單書介紹↓↓↓ 冊一《圖解日式榫接:161件經典木榫技術,解讀百代以來建築‧門窗‧家具器物接合的工藝智慧》 每一種榫接,都是匠人精心設計的結晶。 許多歷史悠久的榫接工法, 只有在古代建築物解體時才得以一窺全貌, 如今,只需打開本書,就能細細品鑑,享受驚奇── 榫接是將木材切削成具凹凸形狀的部件,在不使用釘子的情況下便能將需要接合的木料連接起來,形成牢固的結構體。長久以來,榫接除了用來製作小型的門窗和家具器物,也用來建造大型建築;而且在追求機能性之餘,亦十分講究外觀造型的視覺美感。這項古老的工藝經由歷世歷代的匠人傳承,隨著歷史進程不斷匯集、精益求精,演變出今日令人嘆為觀止的各種獨特工法

。 日本保留了大量歷史悠久的木造建築、和眾多精緻的木工藝作品,並且細心研究、活用於現代,其榫接工藝之精湛甚為可觀。本書以「建築」、「門窗」、「器物」三大部分介紹日式榫接的用途及種類,系統性地闡述各種木造結構體所使用的工法,解說細膩清晰,可進一步應用發揮在實際的工作中。此外,書中也收錄了日本職人實際作業的情形,可了解日本工匠的操作心法及文化傳承的精神。不論是專業的從業人員,或是木工藝術的愛好者,本書皆是值得閱讀及收藏的經典之作。 冊二《木作用 世界木材事典:從硬度、色彩、氣味、木理全面解說235種木材的加工特性,精美呈現橫切、弦切、徑切面的氣氛》 【專業推薦】 懷德居創辦人/林東陽 行

政院農業委員會林業試驗所前主任祕書、木材鑑定專家/王瀛生 懂木材的人能把一塊樸實木頭變成有生命的工藝品, 是憑對木材的了解與愛惜精湛加工,充分展現木頭的本質之美。 木作除了講究木材色彩、木紋或紋理、導管粗細、色澤之外,這些特徵在曲面構成什麼樣的畫面是一大重點。因為曲面是呈現橫切面、徑切面、弦切面三個面的連續變化,因此心材邊材的色彩比例、木紋分布、導管走向都是決定產品風格或氣氛的關鍵。 本書以「車床加工」方式說明235種木材製成器物時的加工特徵,樹種從用途廣泛到不屬於樹木範疇但具有獨特性的爬牆虎等應有盡有。全書木器皆由日本工藝家河村先生──也是本書作者──製作與評價加工性能,並傳授同科屬或特性相

近樹種的相異點和辨別方式。 本書分成四大面向【基本資料】【綜合說明】【要點說明】【曲面加工照片】,詳細解說木材加工特徵: 【基本資料】 木材名 別名 學名、科名:闊葉林採APG被子植物分類法。 產地 比重:氣乾比重。 硬度:以加工時的感受分為10級,10為最硬。 【綜合說明】 木材的乾燥難易、開裂或反翹與否、木材個體差異等。採訪木作、木雕、木材相關業等多位職人的評價。 【要點說明】 加工:車削手感、研磨效果、質地硬度、油分多寡、木屑狀態、纖維等。 木理:年輪、木肌、瘤紋等。 色彩:具體形容心材、邊材的色彩,例如香蕉般的黃色。 氣味:以具體形容詮釋,例如柑橘類的香氣。 用途:木材常見用途,例

如建材、家具材料、樂器、木雕。 通路商:最新的木材進口商連絡資料。 【照片】 局部照:特寫曲面的心材邊材色彩、木紋深淺粗細、色斑瘤紋紋樣、導管分布、以及色澤等特徵。 全景照:展現完成品的整體氛圍和形狀,直徑約35~50公釐不等。 加工前的粗胚:取樹幹下端橫切段,除髓心後等分約六塊,取其一旋削成粗胚。 開蓋全貌:呈現從外到內的橫切、徑切、弦切面的紋理走向、色彩、邊緣或稜角的效果。 冊三《木作手工具研磨整修:使用目的+挑選工具+研磨加工,找出專屬手感、展現最高潛能的調整維修技法》 *從大工專業職人對手工具的挑剔,傳授一絲不苟的手工具整理心法 *百餘張照片步驟圖解鉋刀、鑿、鎚的刀刃研磨術和

各部位整修保養訣竅 調整手工具、隨時保持在最適合自己使用的狀態 讓它就像自己的手一般得心應手隨心所欲 木作中使用的工具,配合使用目的、個人手感,整理成適合自己使用的狀態,是每一位木作職人必備的基本能力。為了能夠隨心所欲使用,每個手工具都有其適合的整理方式。對手工具要求的精準度不同,需要的整理工具也會不同。 而手工具的特色在於狀態無法長久維持。無論是自然環境的氣候濕度改變,或是使用後產生的耗損或變形,都會讓手工具變得不堪使用。手工具精準稍差,或許能夠由技術補足,但卻會造成使用效率低落。相反地,使用一流工具,卻不具相關技術知識,亦無法展現該工具的潛能及優點。 本書作者手柴正範累積數十年來工藝創

作家和手工具經營者的實務經驗,分別於製作物品的創作過程中衍生想推廣手工具的門道,和從使用者端各式各樣疑問困惑的因應解決之道,將標準工法和小撇步融合成「曼陀羅屋流」的手工具整理術。本書用百餘張彩色照片,以四大面向【鉋刀】、【鑿刀】、【玄能鎚】、【畫線工具、刳小刀】,細膩解說各項手工具的種類和功能,並示範其所屬研磨和整修的技法訣竅,讓所有木工愛好者都能容易理解並按表操課。 冊四《西式榫接全書:設計精巧╳結構穩固╳應用廣泛 翻倍木工藝時尚美感的木榫法》 識材、適所 美感與機能渾然天成的大匠之藝 榫接結構長久以來在木作中占有一席之地,由於散發獨特精緻的氣息,在工藝品、家具、建築各領域總是成為

引人注目的焦點,也無疑是精良木作技術的標誌。 為了滿足木榫在外觀與強度上的需求,製作者除了必須熟悉木材的特性、結構設計與製作方法,運用手工具或機具與五金,歷經一連串繁複的製作程序之外,更考驗的是要能獨力判斷在哪種器物的哪個特定部位、使用哪一種接合方法,在滿足機能需求的同時,展現令人讚嘆的視覺亮點。 本書作者、出身於英國家具世家的訂製家具師傅約翰‧布勒(John Bullar)活躍於歐美木工藝界,長期為 Furniture & Cabinetmaking magazine、Good Woodworking、The Woodworker 等知名專門雜誌撰稿,提供清晰準確的木作教學,廣受

同業與業餘愛好者推崇。 書中精選 34 種經典兼具美感十足的榫接樣式,帶領讀者飽覽從選材、設計、到徒手及機械鋸切操作知識與具體方法,精通現代榫接技藝。 本書特色 全書彩圖示範:逾 500 張圖例清楚呈現製作工序與重點細節 工具使用 know-how:依榫接類型建議選用切割工具與治具 5大主題、34種接合法:一次學會用手工具與動力工具製榫 1》手工具製榫 半搭榫、嚙接、榫孔與榫頭、鎖定式榫孔與榫頭、單一大型鳩尾、成排鳩尾榫、精巧的鳩尾榫、互搭鳩尾榫 2 》機械製榫 餅乾榫、木釘榫、Domino木榫、三缺榫、帶鋸機製作的鳩尾榫.、箱用梳齒榫、露面榫、雕繪榫、沒有治具的情形下切削榫孔、木工雕刻機

製作的鳩尾榫、現代拆裝扣具 3 》直線接合 邊接、磨膠接合、螺釘膠合、箍接、橫槽榫與直槽榫、花鍵接合 4 》特殊榫接 使用生材製作榫接、檐板接合、角榫、椅用榫、中式椅用榫 5 》展示榫接 機關露面榫、斜頂鳩尾榫、蝴蝶鍵片榫、鳩尾絞榫

中國大陸1990年代詩歌實驗寫作──以于堅、西川為例

為了解決年輪深淺 的問題,作者林淑瑩 這樣論述:

本論文主要以中國大陸兩位當代詩人于堅和西川,在1990年代具有文體實驗性質的長篇詩歌作品為研究對象。序論的研究動機與目的,說明兩位詩人在中國大陸20世紀90年初中期,具有鮮明文體實驗特質的寫作,於詩壇具有標誌性的意義和地位。此外,詩人不約而同在90年代的寫作發生「轉型」,除了與個人文學理念的轉變有關,同時也與社會、文化與文學環境的整體變化相關,將兩位詩人在此階段的實驗詩歌文本做一具體而完整的掌握,不僅是對其詩歌價值的確立,同時也是對中國大陸當代詩壇發展概況的理解。在研究方法上採詩歌語言結構的共時性與歷時性發展脈絡,探討于堅、西川在1985-1995年間,詩歌實驗寫作的進程。文獻回顧首先梳理近

五年兩岸相關的學位論文研究成果;其次整理重要的參考專書和期刊論文,以建構完善的書目資料。 論文研究架構部分,第一章「自主精神的張揚:1990年代『異質』的詩歌寫作特徵」:第一節連結「朦朧詩群」與「第三代詩群」的詩歌史關係。第二節探討「第三代詩歌」的定義,從詩刊和詩群突出「第三代詩歌」的語言特質。 第二章「實驗的傾向與超越:1990年代詩人的自覺『轉型』與『非詩』的開展」:從最具「第三代詩歌」審美特徵和創作成果的「敘事性」詩藝路徑入手,分析詩歌文本的文體實驗寫作技藝及詩學價值,以做為後續對兩位詩人的前行研究。 第三章「于堅:散文化與『詩劇』的詩歌」:第一節從于堅的實驗詩歌潛流與詩歌理

論談起,包括成長經歷,80年代至90年代短篇「口語詩」的創作,「拒絕隱喻」詩歌理論的提出。第二節探討「非詩」形式的〈0檔案〉和採取「片段」、「細節」書寫策略的〈事件〉系列,兩首長篇詩歌都以文體實驗打破詩歌界限,為中國大陸詩壇帶來豐碩的「非詩」寫作成果。 第四章「西川:『不潔』的和『容留』的詩歌」:第一節首先梳理西川80年代早期的重要詩作,其次分析80年代末期到90年代初期帶有實驗傾向的短篇詩歌,及長篇組詩〈匯合〉的討論,第三掌握1989年「詩人之死」對西川詩學「轉向」的影響。第二節以西川在1990年代「綜合創造」的組詩:〈致敬〉〈近景與遠景〉、〈芳名〉和〈厄運〉進行析論,統整其在90年代詩歌

實驗創作的主體風格與樣態。 結語:總結于堅、西川在1990年代中國大陸詩壇,以不同的寫作起點和道路帶來的實驗詩歌價值與意義。

小毛病

為了解決年輪深淺 的問題,作者吳妮民 這樣論述:

★★吳妮民最新醫事書寫★★ 從孤獨死到追憶生,從疾病到女性身體…… 時間滴滴答答,不讓步也不寬容; 生命只能往前,與萬物微微變幻。 ★黃信恩vs.吳妮民《聯合報》副刊專欄「文學相對論」經典醫事散文——特別收錄 「生而為人,我只能往前,是無法重新來過了。但是,行到此時,我期待自己,以平靜的心迎接日常中不可避免的變化,對應它,容納它——或者,那是最適合的狀態也說不定。」——吳妮民 吳妮民以《小毛病》回歸她所廣為人知的醫事書寫,異於《私房藥》中初畢業於醫學院的青澀眼光,習醫、行醫、寫作十餘年的打磨,她探看診間的病老與生死,旁觀肉體的衰壞與不可逆;她反照女性書寫意

識,溫柔展開與己身的對話。《小毛病》可說是「時間」之書:吳妮民沿著時間的軌道寫作,時間則碾壓過所有人:女性每月逐漸減少的卵子是時間,病房診間的回診次數是時間……時間能治癒,時間也毀滅,它滴滴答答,不讓步也不寬容;生命只能往前,與萬物微微變幻。 本書依照月亮的盈虧做為編輯骨架:食甚、生光、復圓、初虧、食既。從人生真相與終點說起,孤獨死、老之種種折磨、小病小痛的反覆無常,逐步回溯曾經美好的身體、青春的詠嘆。由前順讀或自後倒讀,都形成生命的迴圈——在各種不能復返的時光與肉身裡,寫作者,或做為人的我們,仍能回頭望去曾經,曾經的閃亮,曾經的豐厚…… 輯次與內容 ■輯一|食甚之時 〈

巨響,無聲〉 那時我還很新鮮,尚未發臭,來不及腐朽。為了這個目標,我已開始觀察養生村及長照中心…如今三十五歲的我,在善終存摺上,得好好努力。 〈脫胎〉 你腳踩紅線,還在猶豫,沙漏已經要流光。「且慢…」你對著內在的時鐘呼喊,唰唰、唰唰…它仍不止息地分秒前進著。 ■輯二|生光之時 〈注射之必要〉 挨擠在診所的患者多傷風感冒,看他們鼻水漣漣筋骨痠痛,「醫生,注一支吧,」他們或會直接要求,「注一支較緊好。」 〈孑遺〉 除了諸種孑遺給人帶來的困擾,我其實喜歡觀察造物者留下的線索,好像祂說,未完成的這一步,沒有封上的孔洞,是個曖昧的邀請,將揭露生而為人的祕密… ■輯

三|復圓之時 〈衣衫一事〉 我知道有個小女孩,忘不掉衣衫一事,她還住在我的核心,穿著我三十幾歲的軀體,如同裹著一件人皮大衣。 〈雪色〉 看見一根由黑遞嬗為白的髮…有時,它色褪得不乾不脆,長長一線,明明滅滅,我在之間彷彿目睹燈燃燈枯,色素細胞的垂死掙扎。 ■輯四|初虧之時 〈在世界中錯過的億萬種可能〉 日常中我每分每秒都站在岔口…:可能、乘以可能,再乘以可能,這一生億萬種假設都將與我擦身而過,我卻注定只看見唯一的結果。 〈青春‧勁曲‧龍虎榜〉 追星一事我是海鷗派的,飛來飛去…我的迷妹經驗啟蒙自八○年代尾巴出道的小虎隊…有誰會不愛長相憂鬱酷帥,又能後空翻的霹靂

虎? ■輯五|食既之時 〈傳染病時尚〉 若有人告訴我他沒出國卻得過瘧疾、未注射過疫苗就有A肝抗體…這讓我發現,有時傳染病本身就是一種標記—它們的流行,共同記憶了一個時代。 〈孤獨死之味〉 真正孤獨的味道,我聞過。…他插尿管,散發汗酸,下肢滿是褥瘡…站在房裡,我想,最最極致的孤獨,或許是這樣的。它的味道聞起來像,被遺忘。 名人推薦 ★李欣倫(作家・中央大學中文系副教授)——專文推薦 ★王盛弘(作家)、吳鈞堯(作家)、凌明玉(作家)、凌性傑(作家)、夏夏(詩人)——盛情推薦 專文導讀 「我們終將棄置的身體貯藏厚厚一疊歷史檔案,此時此刻或即將蔓延的小毛病裡,

皆飽含漫長的時間敘事,小毛病有大歷史。小毛病中,時間可無限濃縮又無窮展開。」——李欣倫

戰後莿桐地區農業土地利用的變遷

為了解決年輪深淺 的問題,作者王燕只 這樣論述:

本文將莿桐地區戰後迄今之農業土地利用,依作物組合的雜異程度,分為低雜異度、高雜異度與單一作物等三個時期,以釐清本區在經濟結構轉型與交通運輸條件的改變下,農業土地利用的變遷趨勢與空間差異。並且試圖透過比較利益原則,分析導引本區作物組合變遷的原因。 本區的微地形起伏劇烈、土壤粒徑粗大、水旱災頻仍的原始農業環境,在歷經日治時期的改造後得到大幅的改善,戰後初期至民國50年代,在「肥料換谷」、「田賦徵實」等農業政策導引下,農業生產除滿足糧食需求外,亦是扶植工業發展的工具。各農家除種植稻米外,為增加糧食來源並增加現金收入,亦普遍種植甘藷、落花生、甘蔗、蔬菜甚至薄荷等作物,使得本區此時雖然呈現雜異度

較低的三作物組合,但實際卻無明顯專業化生產的情形。 民國50年代中期以後,長期以來壓擠農業剩餘以輔助工業成長的政策方向,使農民普遍面臨農產品價格偏低、農業收入有限等問題;再加上畜牧生產走向企業化,使甘藷失去飼料作物的價值。此時本區的農民在大量深淺地下水井的助益下,日漸擺脫灌溉用水不足的限制,為提高農業經營收益並配合政府農產品外銷政策,逐漸減少甘藷、落花生等傳統旱作的種植面積,除了稻米之外,也開始選種市場價值較高的洋菇、蔬菜與香蕉、柑橘等果品類作物,這也使得本區在民國50年代中期以後的農業生產呈現較高雜異度的七作物組合。 民國60年代中期以後,臺灣經濟結構成功轉型成為以工商業為主的經

營型態,農產品進出口貿易的頻繁,增加了國內農產品的競爭壓力,在市場經濟制度下,為提高利潤,農民必須考量作物生產的成本效益與市場價格,依比較利益的原則進行生產。是故,省工的稻米與高利潤的蔬菜,成為本區農民的首選。在交通運輸條件的配合下,各村的農業生產,逐漸統合成為以稻米與蔬菜類兩大作物為首的型態,作物組合不僅單一且帶有明顯的專業化色彩。 在莿桐地區戰後農業土地利用的變遷過程中,農民因應自然環境與社會環境的不同,而出現不同的農業經營型態。在這個過程中,區內的作物組合從高雜異走向低雜異,生產目的亦從自給轉向商業銷售,農業經營的功利色彩日漸濃厚,土地與農業經營的「神聖性」或許不在,然而人與地的緊

密結合卻未曾消逝。

想知道年輪深淺更多一定要看下面主題

年輪深淺的網路口碑排行榜

-

#1.如何計算樹木的年齡? - 農業知識入口網

... 深淺不同的顏色,生長慢的細胞小而緻密就產生深色;生長快的細胞就大而稀疏就變成淺色,每一年由季節變化會產生一圈年輪,計算樹幹的年輪就可以知道數目的年齡。 於 kmweb.moa.gov.tw -

#2.【無魚坊的攝影心視界】年輪| 走進自然| 生態環境

樹兒無手可持筆 櫛風沐雨難言語 圈圈滄桑藏心底 深深淺淺寫離奇. 生態悅讀:. 年輪指的是樹木由於週期性季節生長速度不同,而在木質部橫切面上形成, ... 於 www.epochtimes.com -

#3.不讓脖子像年輪般透露你的年紀 - 書田泌尿科眼科診所

2.頸部肌肉反覆收縮,造成靜態紋路。3.肥胖造成皮膚皺摺。 鄭惠文指出,其實每個人都會有橫向頸紋,主要是程度上的深淺不同。 於 www.shutien.org.tw -

#4.木紋

年輪 密實在視覺上讓人有結實的錯覺,結實的素材可製作較薄的響板,不錯,結實的 ... 產生深淺不同的紋理,在安定的地下水區域才有木紋均勻的楓材,這種深淺木紋的楓材 ... 於 www.cycschool.com.tw -

#5.002 認識樹木:木紋 - 白犬工坊

樹木除了會向外生樹皮,還會向內生木材,因此越是外側越年輕。 因密度不同的春秋材,有著深淺交替的木色,當切割面有所不同時,會令木紋有所變化。 如橫切的會是年輪 ... 於 www.whitepuppyhk.com -

#6.COME IN' 工藝| Tree Ring Owl

... 鷲塚先生沿著紫杉帶淺近乎白色的邊材部份雕刻,讓貓頭鷹的面部和肚子有著自然的白色,與身驅呈橙調的木頭本色成強烈對比,深淺年輪交錯,增添視覺效果。 於 comein.hk -

#7.久旱奇觀!日月潭水位探底月牙灣變「年輪蛋糕」

另外,南投日月潭著名景點「月牙灣」,因水位持續下降,岸邊石塊露出,一層一層深淺不一,被民眾形容像是「年輪蛋糕」。 於 tw.tech.yahoo.com -

#8.年輪說意思7大優點! 獨家資料! (2023年更新) - Clarisonic

《國語辭典》中詞語“年輪”注音為ㄋㄧㄢˊ ㄌㄨㄣˊ,拼音為nián lún,意思是木本植物主幹生長的速度,因季節變化有快有慢,在木質部的橫切面上,形成色彩深淺不一的同心 ... 於 www.clarisonic.com.tw -

#9.1-3 木材之軸向與斷面

徑向(radial direction或譯為放射方向)乃與年輪垂直與射線(ray)平行之方向, ... 斷面分別為深淺顏色之同心環狀,如圖1-15中之A面所示;在木板之橫面則為深淺 ... 於 blackwalnut.npust.edu.tw -

#10.「 水金九礦業遺址」世界遺產潛力點學習活動設計表

莖- 深淺不同的年輪. 坑道中. 的生物. 蕨類. 菇類. 葉- 幼葉捲曲成熟葉呈羽狀. 莖- 地下莖直立的莖. 孢子- 成熟葉背面的孢子囊堆. 孢子- 孢子萌發後,會產生菌絲. 於 www.gep.ntpc.gov.tw -

#11.問答集- 生物多樣性研究所

日前參觀貴中心,貴中心入口大門有實物解釋樹木年輪的形成原因,非常詳細。 ... 春材、秋材深淺顏色相間,橫切時一輪輪呈同心圓,稱為「年輪」。由年輪可以推算樹木的 ... 於 www.tbri.gov.tw -

#12.年輪的意思、解釋、用法、例句- 國語辭典 - Chienwen.net

木本植物主幹生長的速度,因季節變化有快有慢,在木質部的橫切面上,形成色彩深淺不一的同心環紋,稱為「年輪」。通常一環相當於植物生長一年,年輪的總數大約等於樹木 ... 於 dictionary.chienwen.net -

#13.歲月的深淺,交給年輪; 上個月,買了一盆草莓,放在客廳

歲月的深淺,交給年輪;. 上個月,買了一盆草莓,放在客廳,成了一景。果熟後又是一味水果,生活真是美好。 然,若是草莓夠甜,就留著作種,明年繼續;若是不甜,便按 ... 於 coolqin.lofter.com -

#14.年輪蛋糕-連身衣(白)62cm - Mamas & Papas TW

不可濕放,深淺色請分開洗滌,以避免互相移染。5. 請弱速輕脫水,於通風處懸掛晾乾。或滾筒式低溫烘乾, ... 年輪蛋糕-連身衣(白)62cm. NTD 714. NTD 1,190. 於 mamasandpapas.tw -

#15.產品介紹

GT-22號是屬於冷灰感的深柚木色地板,表層有著自然的木紋及年輪,有深淺色的分別能營造出另一種不同的工業風格。 此色系全新升級再進化將中層石塑及鎖扣增厚,增加耐用 ... 於 spc-the-vacation-style.webnode.tw -

#16.【給父母的科普知識私藏包】大樹幾歲了? - 親子天下

因為大樹的樹幹裡有一圈「形成層」,會向外、向內不斷的形成新細胞,所以在四季分明的情況下,就會出現深淺不一的年輪。但是草本植物(大部分,非絕對) ... 於 www.parenting.com.tw -

#17.【兩性異言堂】〈戀愛怪談系列〉你我、年輪與豬 - 自由藝文

圖/達志影像). 文/江鵝. 人跟人的關係像年輪。書上說,年輪的深淺和生長條件有關,夏天日照充足雨量豐沛,木頭長得快又好,所以生成的年輪寬幅大、 ... 於 art.ltn.com.tw -

#18.老柚年輪深淺明顯 - 痞客邦

http://hy-emall.com老柚木的判別方式可從年輪下手,因為年代久,年輪較密,間隔會在0.6公釐以下。不過,一大片老柚木上也 ... 另外,老柚木的色調深淺. 於 cash6662.pixnet.net -

#19.和峰木創 - 桃園市土地公文化館

年輪 記載歷史,豐年甘霖或者乾旱缺雨,深淺相間脈絡中清晰可知,雖然同處一個區域,但每棵樹木都擁有自己的故事,木紋見證時代,同時也訴說歲月。用木紋天然與獨特性, ... 於 www.taoyuantudigong.org.tw -

#20.華人健康網-脖子皺紋變年輪,洩漏年紀秘密?快避開2大NG睡姿

再加上,走路彎腰駝背、坐姿不端正等原因,頸部在長期受到壓迫下,也就容易出現深淺不一的頸紋。而除了以上日常生活常見的不當姿勢,下列不當的NG睡姿,更是加劇頸紋生成的 ... 於 www.ccmskinclinic.com.tw -

#21.【基礎】植物的運輸構造| 自然 - 均一教育平台

木質部依不同季節的溫度、濕度影響細胞生長速度,進而形成深淺不同的環紋。圖為生長於北半球溫帶地區的樹幹,請問圖中標示的分別是什麼季節形成的呢? 於 www.junyiacademy.org -

#22.造成年輪深淺不一樣的原因?(15點) - 健康跟著走

年輪深淺 - 年輪指的是樹木由於周期性季節生長速度不同而在木質部橫切面上形成肉眼可分辨的層層同心輪狀結構。當我們把樹幹打橫鋸開,露... 於 info.todohealth.com -

#23.日月潭水位直直落!月牙灣成「年輪蛋糕」 - 台視新聞網

月牙灣成「年輪蛋糕」. 雖然南投近日有降雨,但水庫水位並無明顯進帳,目前潭區水位不到740公尺,蓄水率也只有4成多,岸邊裸露的岩石因顏色深淺不一, ... 於 news.ttv.com.tw -

#24.質地較軟的春材受到更強烈的侵蝕, 使硬度高的部分被刻畫 ...

31 likes, 0 comments - woodfactorytc on November 17, 2021: "#木頭與它們的產地022|工法-噴砂深淺交錯的年輪因為生長季節的不同 ..." 於 www.instagram.com -

#25.GRAND SEIKO的面盤詠物詩- Horoguides 名錶指南- 台灣

順著年輪錶面盤上的深淺紋理, 讀取關於SEIKO週年的時間記憶。 順著年輪錶面盤上的深淺紋理,讀取關於自然萬物、關於生命勃發、關於SEIKO創業140週年的時間記憶。 於 horoguides.com -

#26.【樂評】楊丞琳《年輪說》 翁瑋君 - Hitoradio.com

首波主打〈年輪說〉是蘇打綠主唱吳青峰為楊丞琳打造一首對於成長、對於時間、對於 ... 是感嘆的口吻將歌詞娓娓道來,彷彿她正細數著樹墩上一圈圈深淺濃淡不一的年輪。 於 www.hitoradio.com -

#27.樹木年輪:形成因素,蘊涵信息,氣候測試,環境測試,年輪測定

不同季節的深淺結合起來成一圓環,這就是樹木一年所形成的木材,就是年輪。年輪圖案同氣溫、氣壓、降水量有一定的關係。 基本介紹. 中文名:樹木年輪 ... 於 www.newton.com.tw -

#28.樹木年輪_百度百科

樹木年輪是在樹木莖幹的韌皮部裏的一圈形成層。 ... 不同季節的深淺結合起來成一圓環,這就是樹木一年所形成的木材,就是年輪。年輪圖案同氣温、氣壓、降水量有一定的 ... 於 baike.baidu.hk -

#29.數着樹輪 - 可觀自然教育中心暨天文館

樹木每年從樹心長出深淺各一的同心輪,從早材晚材交叠的樹輪便可推算樹木的年齡,故樹輪又稱年輪。 可是,某些情況下,樹輪不能確切反映樹齡。 於 www.hokoon.edu.hk -

#30.年輪- 求真百科

年輪 指的是樹木由於周期性季節生長速度不同,而在木質部橫切面上形成肉眼可 ... 這樣,許多種樹的主幹里便生成一圈又一圈深淺相間的環,每一環就是一年增長的部分。 於 factpedia.org -

#31.喜歡這首的旋律、歌聲,以及很有畫面的歌詞。 . 年輪埋藏的秘密

一圈一圈的,我們看見歲月;深深淺淺的,我們了解那年的雨季。 . 透過年輪看樹生長的方向,我們也抬頭望向陽光,看看這美妙的自然是如何互動、相互交織。 於 m.facebook.com -

#32.奇楠沉香與年輪的關係 - 投資天地的部落格

奇楠沉香與年輪的關係~ 奇楠沉香只要是經過醇化而成的, ... 細胞的大小及顏色的不同,在樹幹或樹枝橫切面上,會呈現深淺不同的環紋,稱為年輪。 於 fashionpuer.pixnet.net -

#33.深色紋路的細胞不是在秋冬時長出來的嗎?這題答案有問題

... 的溫帶地區,容易觀察到木材明顯具有深淺不一的條紋,稱為年輪,深色的 ... 的根部,或在四季溫度落差較小的地區,比較不容易觀察到明顯的年輪。 於 www.qask.com.tw -

#34.《 Tree Ring 年輪系列》總盤點:沈浸心靈的黑白夢境。 - Matters

凡是付出過愛,無論深淺,在祂們離開之後午夜夢迴還是會偷偷拿起來算計,算到最後也不曉得是數學太差還是感情太好,興許是算到睡著,又做了一場無色彩 ... 於 matters.town -

#35.腐朽的年輪@zfangの科學小玩意 - 精讚

年輪 的層次感是因為木材細胞大小及顏色差異而來,通常在溫帶地區的樹木因季節變化大,生長速度不一,顏色的深淺差異,就變成一圈圈的年輪,根據年輪, ... 於 n.sfs.tw -

#36.樹年輪密的是什麼方向? - 雅瑪知識

這樣,許多種樹的主幹裡便生成一圈又一圈深淺相間的環,每一環就是一年增長的部分。這種年輪在針葉樹中最顯著,在大多數溫帶落葉樹中不明顯,而許多熱帶樹中則根本沒有 ... 於 www.yamab2b.com -

#37.撿寶王 - 讀小說

年輪 這東西,說的嚴謹一些,就是多年生木本植物莖的橫斷麵上的同心環紋,常見於 ... 條件較惡劣,木質部較密,顏色較深,隨四季交替形成了一圈一圈深淺交替的年輪。 於 m.dxs.tw -

#38.年輪- 翰林雲端學院

隨著一年四季的變化,在木材的橫切面上早材和晚材相間,會形成深淺對比明顯的環紋,稱為年輪。 溫帶地區木本植物的年輪很明顯。 熱帶地區木本植物常缺乏明顯的年輪。 於 www.ehanlin.com.tw -

#39.美兆集團室內雜誌312期歲月積累的木紋

木材長久以來作為藝術的媒介,從歷史悠久的建築、雕像至樂器等不乏其蹤跡,木紋是樹木裡多孔纖維狀組織成的結構,一層層年輪代表樹木走過的四季,木紋的寬細、深淺皆與 ... 於 www.interior-mj.com.tw -

#40.【生物複習】樹皮、木材與年輪的比較Flashcards | Quizlet

形成層巷內推積的木質部,細胞壁較厚,有支持的功能,大部分為死細胞. 年輪. 莖內木質部細胞生長速度受氣候影響,在樹幹、樹枝橫切面形成深淺對比的環紋,在四季分明的 ... 於 quizlet.com -

#41.詞:年輪(注音:ㄋㄧㄢˊ ㄌㄨㄣˊ) | 《國語辭典》

《國語辭典》中詞語“年輪”注音為ㄋㄧㄢˊ ㄌㄨㄣˊ,拼音為nián lún,意思是木本植物主幹生長的速度,因季節變化有快有慢,在木質部的橫切面上,形成色彩深淺不一的同心 ... 於 cidian.18dao.net -

#42.上色-歌詞-Denise 秋慧 - KKBOX

上色-歌詞- 編曲:Bowie 王保為該用哪一種紅你說呢彤如霞嫣如吻該用哪一種藍你說呢靛如裳青如春把那褪淡的光再疊加染上抹成思念的年輪深深淺淺. 於 www.kkbox.com -

#43.年輪的解釋、造句造詞。注音字典曉聲通-源自教育部辭典

年輪 ,注音ㄋㄧㄢˊ ㄌㄨㄣˊ,拼音nián lún,辭典解釋為:木本植物主幹生長的速度,因季節變化有快有慢,在木質部的橫切面上,形成色彩深淺不一的同心環紋, ... 於 toneoz.com -

#44.山林希柚木家具

秋冬時樹木生長較慢,形成細胞體積小,顏色較深。 同一年顏色的深淺不一的變化形成所謂的「年輪」 ???? 年輪也就是木板材上的「木紋」,. 於 307teak.com -

#45.樹木的年輪是怎樣產生的? - 十萬個為什麼

這種深淺不一的木紋通常每年長一圈。冬去春來,年輪一圈圈增加,正好記錄了樹木的年齡。 Author: gitbook.net. 於 whys.gitbook.net -

#46.三分鐘物語:年輪橫直看 - 號角月報加拿大版

我們看一棵樹的橫切面,就會看到色澤深淺的圓圈,大家都知道這是年輪。年輪是樹木生長的軌跡,也是它成長的印記。年輪的形成,跟樹木生長的所在地、環境、氣候都有直接 ... 於 www.heraldmonthly.ca -

#47.年輪的意思|漢典“年輪”詞語的解釋

年輪 詞語解釋. 解釋. ◎ 年輪niánlún. [annual ring] 樹木在一年內生長所產生的一個層,它出現在橫斷面上好像一個(或幾個)輪,圍繞着過去產生的同樣的一些輪. 於 www.zdic.net -

#48.【咖啡廳主廚監製】2023最新8款人氣年輪蛋糕推薦排行榜

A:由於年輪蛋糕是透過奶油和砂糖層層烘烤,才能呈現出如樹幹般的深淺年輪,再加上有不少廠商推出塗抹鮮奶油、果醬或是包有糖漬餡料的口味,食用100g 可能就會超過一碗 ... 於 tw.my-best.com -

#49.國中自然複習_生物| Quizizz

請問,植物的年輪中,深淺交替排列的紋路, 是因為維管束的哪一部分,因為氣候差異所造成的? 木質部. 韌皮部. 形成層. 3. Multiple-choice. 於 quizizz.com -

#50.年輪元素,將四季森林帶回家- 淘寶海外

木色豐富飽滿的黑胡桃,打磨成高低起伏的夏日山海風光,深深淺淺的大拋物線年輪,形成了自然的縱橫溝壑,仿若夏季深林茂密的山脊與山谷,高低錯落的空間, ... 於 world.taobao.com -

#51.辭典檢視[年輪: ㄋㄧㄢˊ ㄌㄨㄣˊ] - 教育部重編國語辭典修訂本

... 秋冬較慢,秋材帶色深,故橫切面上形成色彩深淺不一的同心環紋,稱為「年輪」。通常一環一年,年輪的總數大約等於樹木生長的年數。也稱為「生長輪」、「樹輪」。 於 dict.revised.moe.edu.tw -

#52.設計專欄- EGO Design - 易構設計

Q: 木皮板可以用在哪? 木皮板-功能在於裝飾物體表面,除了貼在系統櫃、木作櫃、在建築牆面及家具上也很常用。 Q: 木皮的優點是? 多樣化從木種年輪、深淺、到加… 於 egodesign.com.tw -

#53.8. 木材年輪上顏色深淺相間排列的同心圓,是由下列哪兩者相間 ...

木材年輪上顏色深淺相間排列的同心圓,是由下列哪兩者相間的環紋所構成? (A) 早材和晚材 (B) 木質部和韌皮部 (C) 樹皮和木材 (D) 木栓層和形成層的. 於 yamol.tw -

#54.閒情小品:年輪橫直看 - 英國號角昔日文章

那就讓我們來看看這些木板吧。 我們看一棵樹的橫切面,就會看到色澤深淺的圓圈,大家都知道 ... 於 old.herald-uk.org -

#55.空間也能斷、捨、離,小坪數空間的放大術 - 居家王

除此之外,特別挑選具豐富年輪、深淺色澤的橄欖木皮,一來弱化門片的溝縫線條,再者也突顯紋理效果。圖片提供©大晴設計. **TIPS 門片的開啟取決行為與動線,房門以外開 ... 於 home.housetube.tw -

#56.天地之間﹕年輪揭露樹齡秘密

一年有四季,樹木年復年會經過雨水充足和雨水不足的日子,慢慢就形成了深淺交替的年輪。因此數年輪就會知道樹木度過了多少個四季,從而知道它們的年齡 ... 於 www.mingpaocanada.com -

#57.顧客服務- 購物須知| ALOT LIVING TAIWAN 日本進口家具

2. 官網商品價格為產品本身之含稅金額,不包含運費、樓層費、舊家具搬運費以及沙發吊車費用等。 3. 原木天然傢俱,皆有不同自然紋理、木結、年輪深淺之獨特的自然美,不能 ... 於 alot.com.tw -

#58.許藝獻|雕石獻藝- 近觀細膩,深刻人心的美- 藝術

是歲月的印記,光陰的年輪,讓生活變得深刻而有味。 枯木系列,便是藝術家在樸素的磐石上,雕琢年華深淺烙印。當看似禪寂枯朽的茶盤置入桌案,連光陰都是懷舊的。 於 www.hochin-life.com -

#59.【團購】亞典蛋糕密碼館:年輪蛋糕+水滴乳酪 - 米寶麻幸福滿載

側面看年輪蛋糕,烤的很均勻,不會有深淺的問題,可見店家的品質控管得很好。 成份:雞蛋、奶油、砂糖、麵粉、煉奶、乳化劑、麥芽、泡打粉、牛奶膏。 於 mibooma.tw -

#60.MORI Baumkuchen 守。手作現烤年輪蛋糕/歪哥七ㄘㄨㄚ的樣 ...

金黃的色澤, 飄出濃重的蛋香!! 007. 深淺交錯的花月年輪, 於 pi73713.pixnet.net -

#61.植物的營養器官_EXE_09(多) ( )1.右圖為雙子葉莖的部分橫切面

內新生木質部,向外新生韌皮部而共同組成年輪的環紋(D)雙子葉木本植物根部的維 ... (C)年輪是由於木質部細胞由於生長速率不同,導致細胞大小不同而形成深淺相間的環. 於 www.phyworld.idv.tw -

#62.免運!【淡水老街排隊名店】3.14濃郁年輪蛋糕(兩口味任 ... - 美安

... 年輪蛋糕,獨家的紅玉年輪蛋糕,添加了日月潭紅茶與蜂蜜,仔細咀嚼,鼻腔會有淡淡的茶香,再喝口水下去,口感恰似回甘,深深淺淺的年輪紋路,都是反覆烘焙的手心溫度。 於 tw.shop.com -

#63.Grand Seiko SLGH007 體現時間、自然與工藝Seiko 140週年 ...

面盤的深淺木紋暗指記錄時間荏苒的樹木年輪,寓意時間的本質。6點鐘位置的星標代表時標、GS Logo、日期視窗外框與錶扣皆為貴金屬打造而成。 於 www.iwatchome.net -

#64.第7屆臺北數位藝術節 - 臺北市政府文化局

每年備受注目的國際數位藝術邀請展區共計有五組藝術家進駐展出,以水浪、年輪、鳥、 ... 以自然世界裡的年輪取代人工製造的留聲唱碟,利用數位技術收集分析年輪的深淺 ... 於 culture.gov.taipei -

#65.觀傳媒(萬象) 樹木年輪變化無窮人生轉折無處不在

年輪 是樹木的生長軌跡,隨著季節變化,分裂長出的細胞大小多寡不同,形成一圈圈深淺色澤相間排列的紋路。春夏季節,生長旺盛,細胞眾多,木材顏色淺, ... 於 www.watchmedia01.com -

#66.4-1、植物的運輸構造 - BIO-WEB OF ZELL

在木材的橫切面上,常會看到一圈圈深淺不同的環紋,此即為年輪。這是因為在氣候溫暖、雨量充沛的春夏 ... 隨著一年四季的更替,就會形成深淺交替且呈環狀排列的紋路。 於 biowebofzell.weebly.com -

#67.樹會沒有年輪嗎? - 工具城市

熱帶樹木終年生長,因此它們沒有樹木年輪中深淺交替的帶狀圖案。 ... 淺色年輪代表春季和初夏生長的木材,深色年輪代表夏末和秋季生長的木材。 於 tools.city -

#68.專題報導氣候變遷——以古為鑑

以針葉樹樹幹的橫截面來看,由樹皮到樹心(髓心)之間有一圈圈深淺分明的輪. 紋。每一道淺色和深色輪紋合起來才是樹木在一年中生長的樹輪,才真正稱為「樹木. 年輪」。 於 case.ntu.edu.tw -

#69.樹木年輪 - 百科知識中文網

樹木年輪是在樹木莖幹的韌皮部里的一圈形成層。在一年中, ... 不同季節的深淺結合起來成一圓環,這就是樹木一年所形成的木材,就是年輪。年輪圖案同氣溫、氣壓、降水 ... 於 www.jendow.com.tw -

#70.【氣象萬千】樹木向光生長看年輪辨方向- 香港文匯報

經過一年四季,深淺交替,年輪就是這樣形成的。 植物傾向朝光線較強的方向生長,以北半球來說,在沒有障礙物的影響下,樹木的莖向南部分會生長較快, ... 於 paper.wenweipo.com -

#71.樹木年輪,一圈就代表一年嗎?(把自然講給你聽)--生態

在樹木的橫斷面上,常常會見到許多深淺相間的同心圓環,這就是年輪。 年輪,是樹木形成層細胞進行有規律的生長和變化而形成的。在萬物復蘇的春季,樹木 ... 於 env.people.com.cn -

#72.非洲柚木實木餐桌— 首家「純推油不上漆」餐桌「 五大堅持 ...

Q3. 每一張非洲柚木原木餐桌或原木家具都是一模一樣嗎? 每棵樹的木紋、年輪、顏色深淺都有獨特性,就和人一樣都是獨立的個體, ... 於 www.umu.com.tw -

#73.建功升學資訊網-98學年度四技二專統一入學測驗試題與解答

木材年輪上顏色深淺相間排列的同心圓,是由下列哪兩者相間的環紋所構成?(A)早材和晚材(B)木質部和韌皮部(C)樹皮和木材(D)木栓層和形成層. 於 www.tck.com.tw -

#74.以Grand Seiko Ref. SLGA008 捕捉時間的本質

Grand Seiko 以18k 玫瑰金錶殼和全新Spring Drive 機芯重新設計年輪面盤。 2021 年2 月,Grand Seiko ... 細膩的光影變化巧妙呈現出木紋質地的深淺色調。 於 grandseikogs9club.tw -

#75.高雄市立國昌國民中學110學年度第一學期第二次段考一年級 ...

8 有關年輪的敘述,正確的是(A) 因為韌皮部細胞生長受氣候影響而形成深淺不同的環紋(B) 淺色紋路的細胞是在氣候. 溫暖、雨量豐沛時生長出來的(C) 深色紋路的細胞比淺色 ... 於 www.kcjh.kh.edu.tw -

#76.木櫃子,價目表,木招牌,木餐具網購

深淺 交錯的年輪,是大自然寫下的時間軌跡。 想營造溫潤穩重的氛圍感,木製品是不可或缺的要素! 木櫃子,價目表,木招牌,木餐具批發,營業用道具. 實品照片 ... 於 vert.com.tw -

#77.順着樹蹤聽故事 - 香港教育城

要知道樹木的樹齡,不是數數年輪就行。一般而言,由於樹幹的管束每隔一段間就會形成層次,因此從樹皮到樹心深淺分明的輪紋的確代表了一段特定的時間。 於 www.hkedcity.net -

#78.維管束 - 下課上生物

雙子葉植物還有形成層在中間!(下圖乙) · 木材的紋路,為【木質部】細胞 · 四季分明才可能產生年輪 · 雙子葉樹木才可能有年輪 (單子葉的椰子樹沒有年輪) · 年輪紋路的深淺 春夏 ... 於 dm-bio.blogspot.com -

#79.年輪深淺的推薦與評價,網紅們這樣回答

#黑檀木:最為珍貴稀有的木材,適合個人珍藏外觀:顏色最深,呈現深褐色深淺相間排列的木紋。 特色: 越用越亮,硬度高且耐磨、防潮 #紫檀木 (自古有開運的寓意,適合升官 ... 於 news.mediatagtw.com -

#80.現代時尚・簡約質感 - 澄格室內裝修設計

業主喜愛自然材質的紋理,搭配雅緻知性的灰調元素,融合木紋的深淺年輪、樸素的清水模和自然的光影變化。擺置醒目的橘色皮質沙發,時尚中又帶有一絲樸實熱誠的原始感。 於 clearstyle.com.tw -

#81.關於樹木年輪的這些知識,你知道嗎 - 每日頭條

就這樣隨著季節的反覆變化,年輪由疏到密的,由密到疏,就形成了一圈一圈顏色深淺交替的年輪。年輪的成長是漫長的,很多樹木在年輪還沒有幾圈就會被 ... 於 kknews.cc -

#82.戶外通識教室:年輪可參考樹木的年齡

木本植物才有年輪(Tree Rings),. 草本植物是沒有年輪的。熱帶地. 區的樹木也沒有年輪,是因為赤. 道氣候沒有明顯的季節之分,所 ... 深色的一環,深淺兩環加起來就是. 於 www.mawanpark.com -

#83.艾朗木紋磚|辰熙精品建材有限公司

跳開傳統的大地色系,沒有刻板印象中的年輪樹結,利用深淺色帶出特有的質感及韻味,整體沉穩卻又不失現代美感。產地:義大利☆商品照片會因光線及螢幕不同而產生色差, ... 於 www.chenxi.com.tw -

#84.樂天美食試吃大隊報告- MORI手作現烤年輪蛋糕 - 樂天市場

樂天美食試吃大隊報告這次為大家帶來的是MORI的手作現烤年輪蛋糕,21層的花月年輪蛋糕,口感綿密清爽,無論是巧克力口味 ... 深淺交錯的花月年輪,如果我沒老花眼的話. 於 www.rakuten.com.tw -

#85.樹(樹墩)

認識樹紋的製作方式認識年輪認識啡色的調色結構以及深淺混色. 學習等級. 初階. 材料及工具. • 發泡膠板(樹墩形狀) • 燈泡串 • 黏土(黃色,紅色,白色,黑色,綠色) ... 於 www.yeahstudy.com -

#86.英國CHURCHiLL-Studio Print年輪系列-圓形26cm餐盤-灰色

【英國Studio Print年輪系列】由英國師傅手工描邊※. 注意:每件商品之邊線上釉採全手工,每件商品獨一無二深淺略有不同! 每件皆高品質製作,恕不因花色些微差異而退貨 ... 於 queen-living.com -

#87.方• 年輪I - 菠蘿選畫所

一圈又一圈的年輪, 深深淺淺的木紋傾訴著數十年的記憶, 可能還一同見證了一段歷史的誕生呢! 框色: 黑色; 木色; 金色; 白色. 尺寸: 250x250mm; 400x400mm; 600x600mm 於 boluo.tw -

#88.風暴過後留住樹的遺像|端傳媒Initium Media

猶如驟然倒下的巨人,在馬路旁,在商場邊,在街心公園裡,寫滿年輪的樹幹直直躺臥在地,仍在深深淺淺地訴說往昔的榮光、歷史和苦惱。 於 theinitium.com -

#89.捕捉「時間的本質」的全新Spring Drive機芯與獨特面盤

錶盤捕捉了樹木年輪的自然美景。 為慶祝創始人服部金太郎先生成立公司140 ... 錶盤深處那細小但可見的紋路變化則展現出木紋深淺色調的微妙結合。 於 www.grand-seiko.com -

#90.方• 年輪II- 方形掛畫/角落佈置/植物/花/客廳/北歐/自然風格 - Pinkoi

商品介紹. 一圈又一圈的年輪, 深深淺淺的木紋傾訴著數十年的記憶, 於 www.pinkoi.com -

#91.劍痕歌詞來一碗老于※ Mojim.com

劍痕作詞:于曉明作曲:崔邵帥青衫客獨行自斟入蓬門功名不問研墨再提筆描你卻費神相思甚輾轉三更一念起當時仲春你嫣然卻讓我沉淪數不清深淺年輪屋簷下坐忘晨昏時時等盼 ... 於 mojim.com -

#92.10602高一基礎生物2 1 16為何年輪有顏色的深淺一誠 - YouTube

10602高一基礎生物2 1 16為何年輪有顏色的深淺一誠. 862 views · 5 years ago ...more. Tsai, Jen-Pu (Captain). 40K. Subscribe. 40K subscribers. 於 www.youtube.com -

#93.年輪- A+醫學百科

年輪 (annual ring:維管形成層在一個生長期中所產生的次生木質部,構成一個 ... 這樣,許多種樹的主幹里便生成一圈又一圈深淺相間的環,每一環就是一年增長的部分。 於 cht.a-hospital.com -

#94.年輪- 維基百科,自由的百科全書

年輪 (growth rings 或annual rings)指的是樹木由於周期性季節生長速度不同,而在木質部橫切面上形成肉眼可分辨的層層同心輪狀結構。當我們把樹幹打橫鋸開,露出一個 ... 於 zh.wikipedia.org -

#95.藏家經典-黑膠沙龍講座 - Accupass活動通

塔貝克(Bartholomaus Traubeck)翻轉樹木年輪切面為黑膠唱片的實驗作品「Year」,以電子轉譯器取代轉盤唱針,將樹木年輪上因生長環境所造成深淺及疏密不一的紋路,依 ... 於 www.accupass.com -

#96.我想要一圈又一圈的年輪

我想要一圈又一圈的年輪 我想要一圈又一圈的年輪記深深淺淺的故事 深冬的雪使我緊緻灰盲的天仍是基調我等不到融雪的春天 光已是奢求 枝葉茂盛在溫暖的地底果子是地心的 ... 於 episode.cc -

#97.陶作坊 佇在_暮雪提樑壺組

釉藥在手刮紋路自然流動,經過燒製呈現出深淺不一的牛奶和焦糖色,就像是樹木歷經歲月洗禮,切面有著不同深淺寬度的年輪,粗糙溫潤的手感,值得慢慢品味它的獨特。 於 www.taurlia.com -

#98.木材年輪的秘密- FAQ專區| 零售, 批發, 價格-益材木業

年輪 形成: 樹木由於周期性季節生長速度不同,而在木質部橫切面上形成肉眼可分辨的層層同心輪狀結構,那就是年輪了;深淺交錯、密集疏落的年輪外觀,受到 ... 於 www.bestwood.com