幼兒園施暴的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦沼田和也寫的 當牧師精神崩潰了:心理受創時,這樣找到救贖之道 和陳鴻彬的 鋼索上的家庭:以愛,療癒父母帶來的傷都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自究竟 和寶瓶文化所出版 。

國立臺中教育大學 幼兒教育學系碩士班 邱淑惠所指導 廖宛柔的 探討家庭互動–以一位有亞斯伯格症與妥瑞症的八歲男孩家庭為例 (2021),提出幼兒園施暴關鍵因素是什麼,來自於亞斯伯格症、妥瑞症、家庭互動、家庭諮商理論。

而第二篇論文國立政治大學 輔導與諮商碩士學位學程 傅如馨所指導 廖紫伶的 醫事人員參與ACT Raising Safe Kids親職團體帶領人訓練方案之經驗探究 (2021),提出因為有 ACT Raising Safe Kids親職團體帶領人訓練方案、ACT Raising Safe Kids親職教育方案、醫事人員、親職教育、兒少保護工作的重點而找出了 幼兒園施暴的解答。

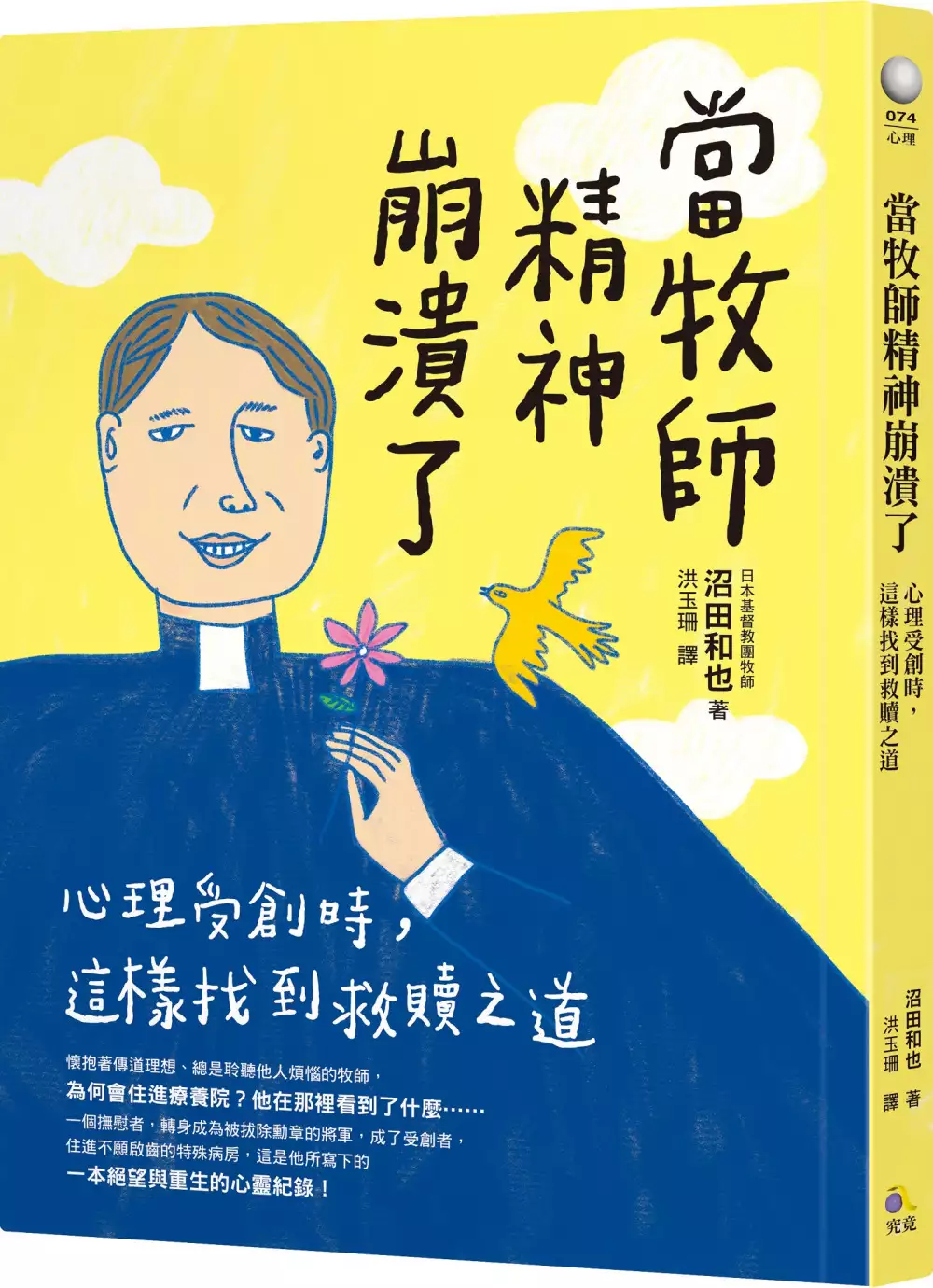

當牧師精神崩潰了:心理受創時,這樣找到救贖之道

為了解決幼兒園施暴 的問題,作者沼田和也 這樣論述:

★懷抱著傳道理想、總是聆聽他人煩惱的牧師,從一個撫慰者轉身成為受創者,住進不願啟齒的特殊病房,這是他所寫下的一本絕望與重生的心靈紀錄! ★每個人都有孤單、脆弱的時候,當你感到無助、崩潰時,這本書可以是一把解開心結的鑰匙,幫助你我找到安定心緒的力量。 ★讀者一致好評――「有一點悲傷、卻很溫暖!」「一個掙扎靈魂的真實紀錄,讀來感慨萬千,卻是一本在我人生留下深刻印記的書。」「在我不斷追尋和提問『我為何生存於世?』的當頭,這是一本觸動我心的好書。」 普通是什麼?理所當然是什麼? 那些我們以為的病,有時不過只是遇上了定義的分歧! 當一位傳道授業、信徒心

靈仰仗的牧師,被診斷有危險而住進療養院, 他遇見了: 不懂為什麼不可以用鐵槌打人的少年、 無法停止自殘的少年、 像隻鯨頭鸛蹲在洗手臺上靜止不動的大叔、 住院超過50年的老頭、 因為太吵而被施打鎮靜劑的青年…… 這兒依然是個「普通的」社會,住院的人們既不是怪物,也不是異常人士,只不過是一群「普通的」人。只是,他們和商業社會及學歷至上的社會不太合拍罷了。住院生活不僅讓牧師重新認清了自我,也讓他明白「普通」無處不在。 在我們認為社會就是這樣理所當然地運轉時,有些人並無法這樣理所當然地活著。 他們之中,有些人並不知道什麼叫「社會的理所當然」,也有些人,是因為社

會的理所當然,才導致他們的理所當然遭到剝奪。這本書充滿著對自我和社會的省思。

幼兒園施暴進入發燒排行的影片

20121018台南市議會第一屆第四次定期大會市政總質詢(8/9)

洪玉鳳+蔡淑惠質詢--指責立人國小霸凌事件校方冷處理+另一種霸凌

台南市立人國小有位二年級邱姓女學童9月11日遭同班四位男同學霸凌,甚至被拖到廁所毆打,全身傷痕累累,家長發現後要求校方與施暴者家長溝通,不要再欺負該學童,但情況依舊,迄今月餘,教育局仍不知有此事。市議員洪玉鳳18日在市議會總質詢揭露此事時,指責校長高斌領是否施暴者的家長是該校老師,有同僚與親戚關係才徇私冷處理?她強調,霸凌最大元兇是隱匿、不處理。談到該位女學童遭此待遇,她一度紅了眼眶,哽咽的要大家有同理心。市長賴清德要求教育局好好處理,校長不能大事化小小事化無。

洪玉鳳議員先問教育局長鄭邦鎮,指其最近是否有接到校園霸凌的通報呢?鄭說沒有。洪玉鳳議員表示,立人國小9月11日發生一起二年級的邱姓女學童遭同班4位男同學拖去廁所毆打,家長獲悉後請校方協調施暴者家長不要再讓自己孩子欺負同學,但仍無結果,邱姓女學童還是遭毆打與被踢,她質疑該案至今已一個多月,校方冷處理,不往上呈報,是否有二位施暴者家長是該校老師所致呢?

洪玉鳳議員指出,經其深入瞭解,四位施暴的男學童,其中一位還曾是受害者,最後卻加入加暴行列,且同班也另有其他二位學童也曾遭霸凌,她曾與受害學童面談,受害者還是希望到學校上課,但希望不要被毆打,讓她聽了很辛酸,也忍不住掉下眼淚,他希望校長與老師們以同理心來看待霸凌,弱勢受害者是自己的孩子或孫子時,感受如何呢?

校長高斌領原本說該事件是學生遊戲的衝突事件,但在洪玉鳳議員還原事件後,他則解釋有請訓導處介入處理,將孩子分班教導。洪玉鳳議員則質疑此種處理霸凌事件方式與態度,如何導正孩子的價值觀呢?教育局長鄭邦鎮則說此事件他很痛心,會盡責任彌補,也會介入調查,並請校長提出報告。

蔡淑惠另外指出,101年10月16日某家公立幼兒園營養午餐,將爛掉的水果發給小朋友吃,教育人員對於學童吃的安全把關竟然如此鬆散,她認為這也是另一種霸凌。

探討家庭互動–以一位有亞斯伯格症與妥瑞症的八歲男孩家庭為例

為了解決幼兒園施暴 的問題,作者廖宛柔 這樣論述:

中文摘要 本研究運用家庭諮商理論分析個案家庭的互動模式,以一位具有亞斯伯格症與妥瑞症的八歲男孩的家庭為例。採質性研究方法,主要是以家庭為研究對象作個案研究,共進行七次訪談,另外也透過與班級導師、生教組長和職能治療師談話,蒐集不同面向的資料。研究者透過與案家訪談與觀察其互動,作為研究的資料蒐集,為避免資料有偏差,研究者運用錄影機錄影、手機錄音的方式,在訪談結束後將訪談資料整理匯集為逐字稿,以利研究者在日後分析。案家的主訴問題從教養不一致到夫妻的衝突互動,以家庭評估四步模式,從中引導家庭成員轉換角度審視與家人間的互動。本研究的分析使研究者對於家庭諮商技巧有初步的認識,也能引領教保服務人員在現場

實務教學的技巧更上一層。本研究結論分點敘述如下:一、夫妻由衝突轉為疏離,然後是介入對方與孩子的互動。二、案家重新框視問題,由孩子的問題轉變到夫妻問題。(一)初步發現案家主要為教養問題(二)從父母管教不一致,覺察夫妻的溝通問題(三)原生家庭讓帆爸對結婚猶豫、帆媽對家庭的盡力付出(四)逐步引導案家成員重新看待彼此的心結三、從陌生到熟悉,研究者在學習家庭諮商理論的成長。

鋼索上的家庭:以愛,療癒父母帶來的傷

為了解決幼兒園施暴 的問題,作者陳鴻彬 這樣論述:

面對父母,為什麼只要靠近他們一點,就傷痕累累; 疏遠一點時,卻又歉疚糾結? 給30、40、50歲, 心底仍承受著父母傷痛的我們。 有些傷,我們習慣藏得很深。 彷彿,藏得夠深,傷就不存在。 但父母帶來的傷,其實無時無刻捆縛著我們。 無論我們是30、40或50歲…… ※資優生的他燒炭輕生,學生證下壓著遺書,上頭只有簡單幾個字: 「親愛的爸媽,這輩子我很努力地當你們的乖兒子,下輩子可不可以讓我做回我自己?」 ※媽媽過世後,我的確很難過,但更強烈的感覺,竟然是「鬆了一口氣」…… 我們是否: ‧即使表現完美,仍覺得自己不夠好? ‧寧願委屈求全,也無法離開

一段「不對的關係」? ‧在人際關係與職場上,總陷入被「情緒勒索」的困境? ‧時常莫名的憤怒、悲觀或沮喪? ‧在愛情或婚姻裡,總是受特定對象吸引,一再的遍體鱗傷。 這些都與原生家庭、父母帶來的傷有著千絲萬縷的複雜關係。 無論是情緒勒索、被當成「情緒伴侶」、漠視孩子的情感與疏離、被投射期待、言語恫嚇或成為父母婚姻關係裡的代罪羔羊……這些傷緩緩滲透進我們的心裡,啃噬著我們的人生,在我們的人際關係、職場、愛情與婚姻,甚至下一代的教養,都烙印下巨大的陰影。 而對於曾經歷照顧他長大的大姊在孕程中驟逝,大妹幼時發展遲緩,小妹小兒麻痺,他從小乖巧聽話,卻總在不讓父母失望及做自己之

間糾葛不已的陳鴻彬心理師,他特別能體會原生家庭所帶給孩子的沉重與失落。 於是,他以近20年諮商經驗所寫下的29個真實故事,一個比一個揪心,他寫出我們難以開口或無法開口,或我們早已忘記的心事,其實那些傷口一直不斷地痛著,也牢牢捆縛住我們的人生。 走出陰影,卸下捆縛,以「當自己的父母」般的心,回頭傾聽、擁抱與療癒自己內在的小小孩,是我們最能對自己所做的事。 本書特色 ◎每一個初初來到世上的孩子,對爸媽懷抱著全然的信任。他們不懂拒絕,也無能力分辨,所以,他們受的傷與疼痛,往往最重、最深。 名人推薦 ◎卓翠玲(諮商心理師公會全國聯合會衛生醫療事務委員會召集人;彰化縣少年輔導

委員會主任督導)、郭麗安(彰化師範大學輔導與諮商學系教授;台灣女性學學會理事長)、蘇絢慧(諮商心理師;作家)撰推薦序;王意中(王意中心理治療所 所長;臨床心理師)、王麗芳(《孩子只是卡住了》作者)心疼推薦 ◎「這兒的故事不只是故事,有可能是你我曾經的痛,有可能是發生在你我身邊的真實,然而藉由浸沁在故事中的情緒流動及自我療心,我們得以在自我滋養中,重新做回自己,找到前進的力量,甚至能給出豐厚的愛,建構出更美好的關係。」──卓翠玲(諮商心理師公會全國聯合會衛生醫療事務委員會召集人;彰化縣少年輔導委員會主任督導) ◎長成自己想要的樣子從來就不是件容易的事,尤其是台灣家庭養育出來的孩子。…

…但每個青少年的重要他人,尤其是父母,若給出接納與肯認,再加上一些耐心,我們便能接近與影響孩子;而能與孩子親近,才是當父母的最大回報。鴻彬的這本書,對於我們如何與家人接近 ,給了上述精準的答案。──郭麗安(彰化師範大學輔導與諮商學系教授;台灣女性學學會理事長) ◎當我接到小彬老師的邀請,為他的新書推薦,我認真地閱讀他寫下的文字,還有他所說出的故事,感覺到他對孩子有很深的情感,也對家有很深的理解。 我相信,有非常大的原因,是因為小彬老師是一位很用心在凝視自己生命的人(他自己生命的故事,尤其讓我動容)。……這本書,就是一本能讓你受的傷,能夠被懂的書。懂你在原生家庭的為難和掙扎,和滿腹不可

表達的辛酸和委屈,還有懂你心中想要真實的靠近愛和經歷愛的渴望。 ──蘇絢慧(諮商心理師;作家)

醫事人員參與ACT Raising Safe Kids親職團體帶領人訓練方案之經驗探究

為了解決幼兒園施暴 的問題,作者廖紫伶 這樣論述:

本研究旨在探討ACT Raising Safe Kids親職團體帶領人訓練方案對於臺灣兒少保護工作的適用性。本研究以立意取樣的方式,由參與ACT Raising Safe Kids親職團體帶領人訓練方案的成員當中,邀請三位醫事人員進行半結構式訪談,瞭解他們參與ACT Raising Safe Kids親職團體帶領人訓練方案的經驗、感受、想法、回饋以及瞭解其應用ACT Raising Safe Kids親職教育方案的情形等等,研究者將所得之訪談資料,以質性研究中的主題分析法進行資料分析,並得出研究結果,如下:一、醫事人員在兒少保護工作當中常面臨系統合作方面的挑戰。二、ACT Raising S

afe Kids親職教育方案能為醫事人員帶來實務工作的啟發及應用,包含:(一)課程結構性高,有助於籌備講座與團體內涵;(二)體驗活動引發覺察與省思,啟發醫事人員藉此具象化衛教內涵,從而提升家長的接受度;(三)多元的討論與分享有助於拓展實務工作的視野並增加互動性;(四)夢想卡幫助醫事人員回憶與喚起課程學習與感受,啟發以相似媒材與家長互動。三、ACT Raising Safe Kids親職團體帶領人訓練方案可針對課程架構及本土化調適進行修正,包含:(一)增加ACT Raising Safe Kids親職團體帶領人訓練方案的課程時間;(二)ACT Raising Safe Kids親職教育方案翻譯內

容作本土化的修正與調適;(三)簡報與手冊內容作一致化修正。最後依據研究結果進行討論,並提出兒少保護方面與研究方面的建議,以作為後續修正ACT Raising Safe Kids親職團體帶領人訓練方案以及ACT Raising Safe Kids親職教育方案以及未來研究的參考依據。