建安附幼評價的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦王曉磊寫的 卑鄙的聖人曹操 1-10(大全集) 和司馬光的 資治通鑑:借舊時成王敗寇的「殷鑑」,轉化為人生攻防教戰的「明鏡」都 可以從中找到所需的評價。

另外網站胡林翼集 四 - Google 圖書結果也說明:归也,齐主遣人为护母作书,言护幼时数事,又寄其所著锦袍,以为信验。护得书,悲不自胜。齐人留护母, ... 陈宝应据晋安、建安二郡,水陆为栅,以拒章昭达。昭达与战,不利, ...

這兩本書分別來自印刻 和好優文化所出版 。

中國文化大學 新聞學系 莊伯仲所指導 管文瀚的 三國人物新聞之分析:2011-2020年曹操相關報導形象之轉變 (2021),提出建安附幼評價關鍵因素是什麼,來自於媒體形象、新聞框架、三國、曹操。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 國文學系 顏瑞芳所指導 林穎欣的 唐代寓言賦研究 (2020),提出因為有 唐代、寓言賦、寓言、中國寓言賦、文體類型、寓意主題的重點而找出了 建安附幼評價的解答。

最後網站Chong zuan Fujian tong zhi - 第 10 卷 - Google 圖書結果則補充:林以趙希德微珊陳幼趙希悠然羅源陳天與黃桐林日華閣清黃澳獅雍陳振龍黄宜趙時速鄭炎翊龍許子正縣貫無考州建安虞德屋葉夢材劉子實廖舉满城徐華老泉州晉江林黄春幽陳德 ...

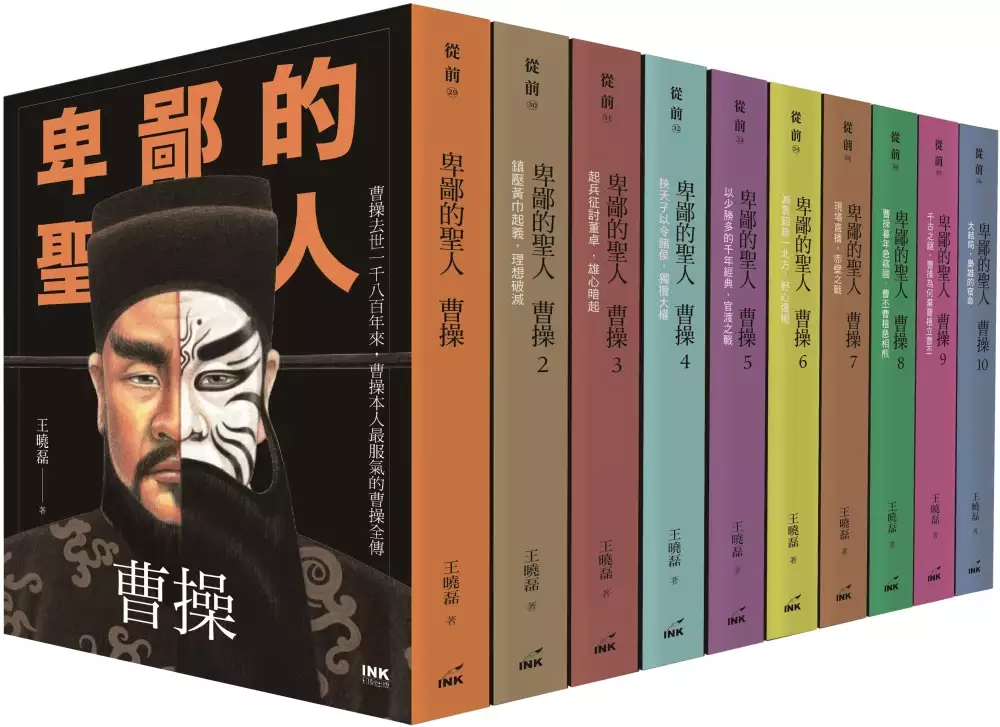

卑鄙的聖人曹操 1-10(大全集)

為了解決建安附幼評價 的問題,作者王曉磊 這樣論述:

曹操去世一千八百年來,曹操本人最服氣的曹操全傳 豪傑拚場,機智交鋒,一部男人版的「後宮甄環傳」! 讀者口碑盛讚,瘋狂銷售三百萬冊的曹操大全集 ◎全貌還原,細筆洞悉曹操的謀略、道德、情感與才情! ◎戰場學問大,官場求生存,精準詮釋「忖度」一詞的歷史小說 ◎獻給所有三國迷和歷史迷最詳盡的曹操攻略本事 ◎文史學者、企業顧問、影劇名人、網路說書人等,聯名讚譽推薦 ◎當當網讀者好評刷破三萬則,好評率達99.4% 兩百萬字磅礡鉅作,揭露塵封千餘年的歷史心病 他是中國歷史上出手最快狠準的計謀家 他是三國電玩遊戲全平均能力最高的人物 聰明機智又貪才好色,野心爆棚

也心懷蒼生 他的敵人咒他,他的策士怕他,他的老婆都是搶來的 他的一生就是亂世生存法則的精準實踐! 三國題材歷久不衰,不管是小說、電玩、電視劇或電影各領域,情節自然精彩,人物刻畫傳神,其中最夯的群雄人物不外乎劉備與曹操了。劉備在三國演義的渲染之下,仁慈為懷、悲天憫人的良善形象自然吸引許多人的關愛;但被形塑成亂世之奸雄、奸詐狡猾、動輒屠城、挾天子以令諸侯的曹操,真的就是狼子野心、手段陰狠的梟雄嗎?在本套書中,我們將站在正史的角度,一窺曹操大傳,看他如何背負宦官後代的陰霾,在東漢末年朝野混亂的格局中脫穎而出;是怎樣的人格魅力和手段作為,讓許多原本瞧不起他出身的世家大族和頂尖人才們爭相

為他效命;又如何能在千年後,仍保持如此高人氣的祕密。如果你喜歡《三國演義》卻又不喜歡正史的瑣碎難讀,更不可錯過這部書,因為它用小說筆法的輕鬆易讀,讓我們更能貼近那個時代、人物的真實面貌。 各冊簡介 第一冊 青年縣令初試啼聲 當官的前一晚,他失手殺人 曹操的爺爺是宦官,在他懵懂的年紀,父親曹嵩已經是大鴻臚,位列九卿,位高權重,曹操可說是頂著官二代光環出生的,熱衷當官的曹嵩,一心想栽培兒子踏入政壇,他在權臣和宦官之間奔走,賄賂,兩面討好;然而,曹操並沒得到他想要的父愛,反倒是父親陰晴不定的情緒和算計,讓他無所適從。 曹操十九歲當上縣令,他治理有方,能籠絡人心,又抗詔

免除徵兵,廣受縣民愛戴。但是長期受到父親曹嵩的「薰陶」,使他對「能屈能伸大丈夫」這句話有了深刻的體悟;終於,在「閹宦遺醜」陰影干擾下自卑且自傷的曹操,如東漢名嘴許劭所評「治世之能臣,亂世之奸雄」,在紛亂的世局中踏上了一代梟雄的不歸路。 第二冊 鎮壓黃巾起義,理想破滅 這個世道,光有才能沒有用! 曹操二次出仕,任議郎坐了兩年冷板凳,眼見漢靈帝驕奢淫逸,朝政昏聵,黃巾起義如熊熊烈火般蔓延,大漢王朝已深陷更加艱難的泥淖。曹操領兵打仗,除了黃巾頭兒,卻又殺了無數的無辜百姓。此時,汝南陳逸來訪,邀他加入廢昏君、另立宗室合肥侯為帝的計畫! 經過一番驚心動魄的逼宮,漢帝劉宏駕崩,

新君登基,大局安定,但袁紹等人還有心願未了,那就是清除黨錮的幫凶和十常侍。然而大將軍何進不肯決斷,袁紹便拉曹操一同謀劃──清除宦官和外戚,由士人輔保天子。袁紹的餿主意引來了老兵痞董卓,他看上了九歲的劉協,趁亂奪走了傳國玉璽,踢走哭哭啼啼的皇帝劉辯,他要挾天子以令諸侯! 第三冊 起兵征討董卓,雄心暗起 滅黃巾,據兗州,曹操94狂! 董卓廢劉辯另立劉協為帝,幽殺太后,屠戮百官。袁紹先跑了,曹操也踏上了九死一生的亡命之路。蹇途中遇老丈呂伯奢收留,生性多疑的曹操竟殺了他一家老小!待回到沛國譙縣老家,方知曹嵩早就帶著家人遷往陳留避難,於是他直奔陳留,決心和關東諸州合力征討董卓。

十萬討董大軍各擁其主,都怕領兵輕進先遭暗算;曹操和鮑信兄弟率軍西進衝鋒成皋,卻在滎陽吃了人生中第一場大敗仗,人馬死傷殆盡,改投袁紹麾下,乘勢入主兗州。 第四冊 挾天子以令諸侯,獨攬大權 貪才好色的全民公敵! 曹操接獲天子詔書,將營救天子東歸洛陽視為第一要務,他掃平黃巾餘黨、震懾袁術。天時地利人和,曹操順抵洛陽,表面勤王,實則要把朝廷遷到豫州許縣,坐擁實權,在四十二歲這一年,他已是一人之下萬人之上的大將軍。 話說劉備、袁紹、呂布三人在徐州的勢力消長變化萬端,戰敗的劉備來投奔曹操。曹操對這個賣草鞋的小子頗感興趣,明明是個小角色卻有獨特的魅力,吸引許多大人物傾心與他。待見到

劉備本人,不禁在心中讚他相貌出眾;之後他又見到了朝思暮想的關羽,曹操絲毫不掩拉攏之意,但人家關羽的意思也很明確──就是要死心塌地跟著劉備……。 第五冊 以少勝多的千年經典,官渡之戰 最會收攏人心的高手就是贏家 經過多年征戰,曹操和袁紹仍相持不下。只待袁紹解決公孫瓚,曹操幹掉呂布,北方大地誰是霸主,態勢就很明朗了。 曹操計劃一統中原的list順序是這樣的:荊州劉表、江東孫策、淮南袁術、南陽張繡──江北袁紹! 曹操以大將軍袁紹勾結袁術索取傳國玉璽圖謀不軌為由,上表要皇帝劉協下詔討伐,但皇帝根本懶得聽。就在曹操揮軍北伐袁紹進行得如火如荼之際,代誌大條了!劉備占據下邳自立門

戶,孫策在江東虎視眈眈,更令曹操不敢置信的是,天子劉協不滿老曹的獨斷專行,準備趁他提兵北上時宣布「誅此狂悖之臣」。大臣和宗室謀反,不但要除掉曹操,還擬另立王子劉服為帝!曹操一邊派夏侯淵追擊劉備,一邊要張遼說服關羽獻下邳城投降,又與袁紹在官渡交鋒、死纏爛打,一路計殺群雄! 第六冊 滅袁紹統一北方,野心爆棚 坐收鄴城,哭弔袁紹,用盡心計 官渡戰敗,倉亭再敗,兩場惡戰終於送了袁紹的命。曹操成為名副其實的中原霸主,而袁紹的燕趙之師再無昔日雄風。袁紹的二個兒子袁尚袁譚爭權,讓曹操坐收漁利;但是當荊州別駕劉先奉劉表之命來到許都朝覲天子時,乘機歷數曹操之過,曹操耐著性子沒當場發作,以為這樣就

能安撫天子劉協。沒想到劉協獨自留下曹操時,手指龍案道:「曹愛卿,你若真願意全心全意輔保朕,就請讓朕乾綱獨斷吧!若是不願輔保朕,就請高抬貴手放我走吧……這個位子你來坐!」曹操被天子的舉動嚇到了,他連滾帶爬出了大殿,心想再也不要來許都皇宮了! 第七冊 現場直播,赤壁之戰 慷慨當歌後才知騎虎難下 曹操力排眾議出塞遠征,擊敗少數民族烏丸、逼降遼東公孫康,結束了北方戰亂;劉表病逝、劉琮歸降,征伐荊州的過程也很順利。這讓曹操胸有成竹,他廢三公、殺孔融,自任丞相,意欲篡漢稱帝。然而由於缺乏水軍經驗,在長江赤壁一戰慘敗給孫權。從此之後,曹操、孫權、劉備三分天下的格局也成型;緊接著袁術餘黨叛亂、

西蜀劉璋斷交,西涼諸部也蠢蠢欲動。 就在此時,曹操之子曹丕、曹植之間的奪嫡之爭,也悄然展開。 第八冊 曹操暮年急竊國,曹丕曹植急相煎 擁兵恃權,曹操晉位魏公 建安十五年,曹操寫了一篇《讓縣自明本志令》,詳述了自己的仕途經歷,也首次向世人剖白自己的心跡。他說自己身為宰相,強調會永遠忠於漢室社稷。表面上曹操讓出三縣二萬戶,實則朝廷恩封他三個兒子曹植、曹據、曹林為侯,一點也沒吃虧。 曹丕坐鎮鄴城,後經劉備入蜀、冀州之亂,被老爸曹操罵到臭頭,也因此暗暗把弟弟曹植當成對手,開始了兄弟鬩牆「相煎何太急」的序幕。 曹操任命酷吏楊沛為鄴城令,嚴刑峻法讓曹營新貴和河北縉紳

噤若寒蟬。曹操懲治貪賄並沒有太大成效,他自己籌備興建的銅雀臺還高高矗立在鄴城西北苑囿之內呢! 建安二十一年,董昭向天子劉協提出恢復禹貢九州之議。恢復九州一旦恢復,曹操立刻就會恢復五等爵,不但官位遠邁百官,就是爵位也絕無僅有。董昭等人推舉曹操進爵「魏公」,但荀彧反對;不久之後,正好曹操南征孫權,派荀彧到譙縣犒軍,荀彧因病留在壽春,憂鬱而死。 第九冊 千古之謎,曹操為何棄曹植立曹丕 老爸出題,公子接招 既愛江山又愛美人的曹操,子嗣甚多,但最得他寵愛的曹沖死後,「誰是接班人」就一直讓他很困擾。曹植自幼喜好詩書通曉經籍,生性灑脫熱衷風雅,活脫脫是年輕曹操的翻版;曹丕對政務認真,

也很會揣摩老爸的心思,繼位的企圖心很強。曹操表面不動聲色,暗中卻經常出難題給兩個兒子進行測試。幾番考驗,曹操屬意曹植;力挺曹丕的大臣們雖不以為然,也不敢多說什麼。 就在曹丞相立嗣定調之際,傳來劉備已死的好消息,曹操於是準備再征江東,結果匆匆敗兵,徒勞一場。為了鞏固權力,他更進一步廢殺伏皇后,威逼天子劉協,把魏公這個位子坐得更穩。但是世事情總是難料,有一好沒二好,曹操發現楊修幫曹植在「考試」中作弊,於是他對立嗣一事又起了動搖之心。 大耳賊劉備根本沒死,不但沒死,還越混越好。曹操是個停不下來的人,二話不說出征漢中要壓制劉備。剛開始很不順利,沒想到就在準備撤軍的那一晚,「霧」打「霧」

撞地在大霧中打個個勝仗,平定漢中。這不是天意,什麼是天意!可是曹操認為蜀中之地險峻難進,心理建設不足,竟然決定撤軍,回到鄴城。 步入暮年的曹操,統一天下的目標依舊遙遙無期;兩個兒子到底哪個有能力繼承他的霸業,又一直搞不定。表面上看來,曹操已位極人臣,離稱帝只差一步,但這一步就是找不到冠冕堂皇的理由跨過去!老曹的偏頭痛不時發作,而且又有小中風的症狀,國事家事亂如麻……曹操究竟能否善終,還在未定之天。 第十冊 大結局,梟雄的宿命 若有天命,寧為周文王 曾經高唱「老驥伏櫪,志在千里」的曹操不可避免地步入暮年,統一天下的目標依舊遙遙無期。大瘟疫毀滅生靈無數、南征孫權再度無功而返

、功勳老將夏侯淵戰死、關羽水淹七軍、魏諷鼓動叛亂,接二連三的打擊讓曹操終於向現實低頭,選擇在「君不君臣不臣」的位置上結束一生。另一方面,在賈詡、陳群、司馬懿等幫助下,曹丕最終擊敗曹植登臨太子之位,沒想到曹彰卻因平叛烏丸異軍突起,成了另一個有力的競爭者…… 建安二十五年正月,曹操病逝於洛陽。他臨終之際有何令人感慨的遺囑?曹丕兄弟間又有怎樣的最後爭鬥?鄴城、許都、洛陽三地的臣僚如何渡過政權交接的危機扶曹丕上位?一代奸雄曹操又給那個時代乃至後世留下了怎樣的影響呢? 豪情推薦 朱祖德(歷史學博士;《三國人物特寫-—你所不知道的三國英雄》作者) 呂秋遠(律師) 祁立峰(中興大

學中國文學系副教授) 果子離(作家) 柳豫(說書人) 洪雪珍(yes123求職網 資深副總經理) 普通人(《非普通三國:寫給年輕人看的三國史》作者) 陳乃榮(全能創作才子,《終極三國》演員曹操) 陳茻(國文教師) 陳啟鵬(歷史作家、媒體專訪歷史名師) 馮翊綱(「相聲瓦舍」團長暨創意總監) 蔡宇哲(高雄醫學大學心理學系助理教授) 賴以威(數學作家) 劉政和(台灣光榮特庫摩股份有限公司副總經理) 鄭立(香港企業家) 龔敏惠(《終極三國》編劇統籌) (依姓氏筆畫排列)

三國人物新聞之分析:2011-2020年曹操相關報導形象之轉變

為了解決建安附幼評價 的問題,作者管文瀚 這樣論述:

現今在新聞媒體上的新聞報導和評論投書,雖然文章產出的時間越來越短,但是公開在網路新聞平台的文章上,卻是沒有完全達到「真實、公正、客觀」的精神。對於一個人物或是議題,也會有不同觀點的評論,產生出一些「新聞框架」。而在東漢建安 13 年(西元 208 年)被封為丞相的曹操,在正史陳壽的《三國志》的評價和羅貫中的歷史小說《三國演義》就是很大的反差。本研究使用兩種研究方法,第一種是內容分析法,第二種則是深入訪談法。在新聞蒐集上面,蒐集《蘋果日報》、《聯合報》、《自由時報》、《中國時報》四大報。而這四大報在台灣的新聞上,分別代表各種「新聞框架」。如此看來,此研究會在這四大報,可以找到曹操這號人物不同的

形象。在分析完四大報的曹操形象以後,就運用深入訪談法,訪談三位受訪者,明白曹操這號人物在歷史上,更深刻的形象。根據內容分析以及深入訪談之研究結果顯示,四大報對曹操之整體形象,雖然是中立居多,但是如果去除中立的形象,正面形象是多過於負面形象的,因為近十年來,曹操的形象已經不再像過去大家在看《三國演義》的時候,會認定曹操屬於負面角色,反而有很多為曹操洗白的觀點出現在文章當中。而所有報導文本之「新聞框架」,在報導主題是以「政治」方式居多,描述曹操的觀點,跟政治和軍事習習相關,會描述不少曹操過去在從政時的政治手段,以及他參與過之戰爭。而除了軍事和政治這個形象,曹操過去在文學方面之形象,包括他留下來的文

學作品,也是很常被後世提到的部分。最後就報導策略來看,本研究也發現,近十年來在新聞媒體上的作者,在描述跟曹操之相關故事形象當中,理性是多於感性。代表著四大報媒體之文本作者,在描述曹操上面,大部份都是會理性引經據典的。

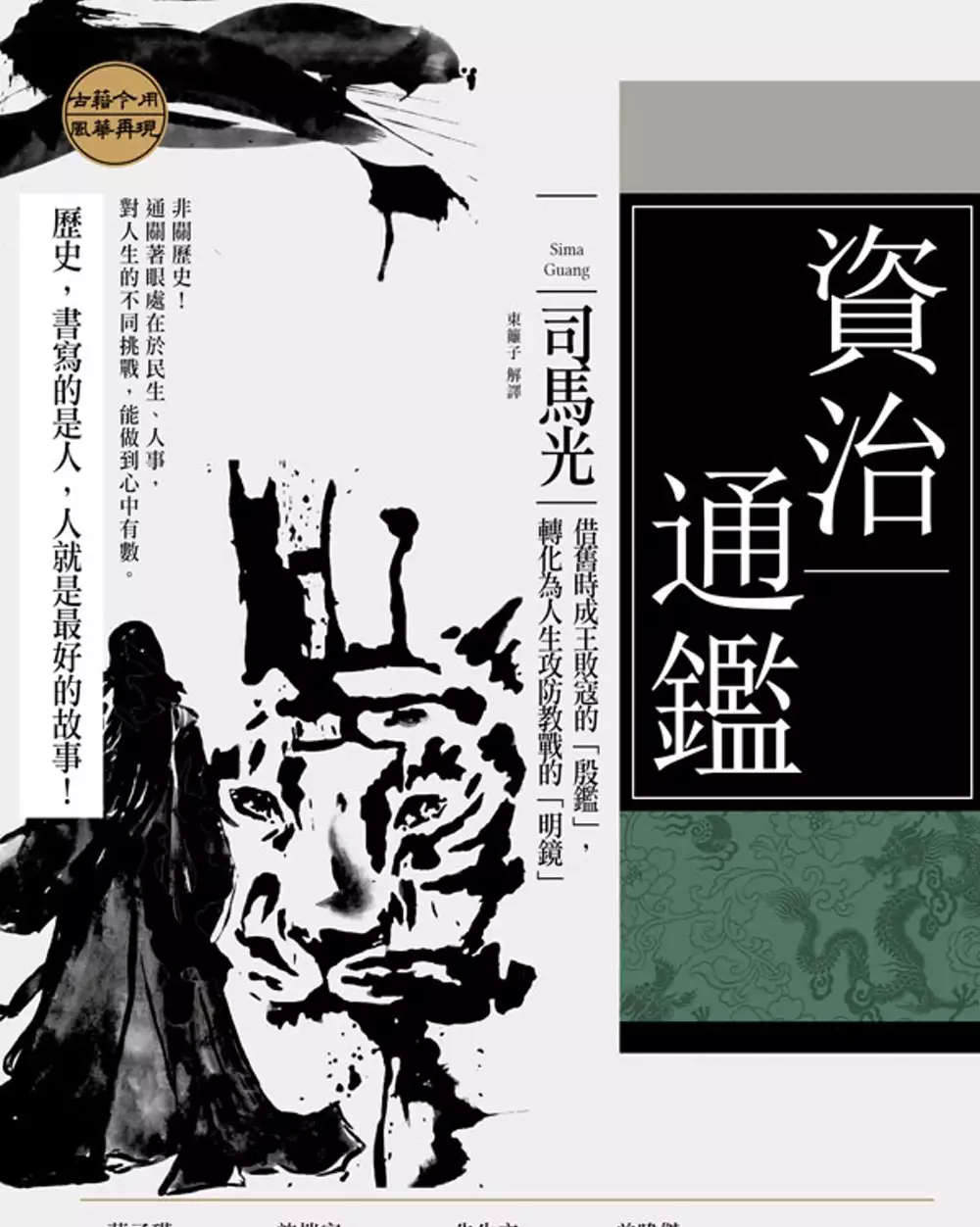

資治通鑑:借舊時成王敗寇的「殷鑑」,轉化為人生攻防教戰的「明鏡」

為了解決建安附幼評價 的問題,作者司馬光 這樣論述:

《資治通鑑》由宋神宗定名,「資治」兩字意謂著幫助、治理,「通」則意謂著博通古今的「通史」,「鑑」則有引為「借鏡」之意 人生的進退更迭、一個企業會興起和衰落,總有其根由,唯有在事件發生時掌握關鍵,發生後從中吸取經驗教訓,才可能「勝者為王」。 本書精選152篇,按照原書的年代序次逐篇加註「副標題」,簡括意旨,以清眉目,盼重將舊時帝王之「借鑑」,轉化為現代民眾的「明鏡」,為自己打造人生的瑰麗舞台。 贏在知己知彼,一本在職場、商場、戰場與人生各方面的智慧之書! 本書特色 ◎由當時權力的最高領導者賜名、提序 ◎內容涵蓋周、秦二朝 ◎上下承啟16朝、3200年,

◎繼春秋之後,規模最大、成就最高的一部編年體通史。 作者簡介 司馬光/原著 司馬光,字君實、號迂叟,世稱涑水先生,是北宋政治家、史學家,他立志編撰《通鑑》,作為封建統治的借鑑,從起例到刪定稿都親自動筆。遺著有《司馬文正公集》《稽古錄》等,還有諸多名著被眾人所流傳。 東籬子/解譯 男,1968年生,河北省邯鄲市人。1992年畢業於吉林大學中文系漢語言文學專業,曾在邯鄲鋼鐵公司任子弟中學教師、《邯鋼報》編輯等。主要作品有:《首席執行官》(中國商業出版社,2002年)、《諸葛亮日記》(九州出版社,2004年)、《邊讀邊悟菜根譚》(中國華僑出版社,2006年)、《素書全鑒》

(中國紡織出版社,2009年)等。 周紀 ◎智伯無德而亡(威烈王二十三年) ◎商鞅立木為信(顯王十年) ◎廉頗負荊請罪(赧王中三十六年) ◎田單巧用火牛陣(赧王中三十六年) ◎長平之戰(赧王下五十五年) 秦紀 ◎春申君貪色而亡(始皇帝上九年) ◎王翦裝糊塗防猜疑(始皇帝下二十二年) ◎蒙恬被奸臣所害(始皇帝下三十七年) ◎李斯不得善終(二世皇帝下二年) 漢紀 ◎劉邦入關中約法三章(太祖高皇帝上之上元年) ◎韓信忍受胯下之辱(太祖高皇帝上之上元年) ◎項羽兵敗垓下(太祖高皇帝中五年) ◎張良功成身退(太祖高皇帝中六年) ◎韓信謀反被夷三族(太祖高皇帝下十一年) ◎張釋之以法治國(

太宗孝文皇帝中前三年) ◎景帝殺晁錯平叛亂(孝景皇帝下前三年) ◎汲黯為政,以民為本(世宗孝武皇帝上之上建元六年) ◎俠士犯法,與民同罪(世宗孝武皇帝上之下元朔二年) ◎主父偃驕橫被殺(世宗孝武皇帝上之下元朔二年) ◎張騫出使西域(世宗孝武皇帝中之下元鼎二年) ◎李陵事件(世宗孝武皇帝下之上天漢二年) ◎漢武帝教子無方(世宗孝武皇帝下之下征和二年) ◎漢武帝的一生功過(世宗孝武皇帝下之下后元二年) ◎蘇武北海牧羊(孝昭皇帝上始元五年) ◎霍氏滅門(中宗孝宣皇帝上之下地節四年) ◎貢禹奏事避重就輕(孝元皇帝上初元元年) ◎漢元帝親讒遠忠(孝元皇帝上初元二年) ◎王莽專權(孝平皇帝上元始元年) ◎

王莽稱帝(王莽上初始元年) ◎王莽新朝的覆滅(淮陽王更始元年) ◎劉秀建立東漢王朝(世祖光武皇帝上之上建武元年) ◎劉秀善用忠厚之臣(世祖光武皇帝上之上建武元年) ◎劉秀平定隴西(世祖光武皇帝上之上建武二年) ◎強項令董宣(世祖光武皇帝中之下建武十九年) ◎伏波將軍馬援(世祖光武皇帝下建武二十五年) ◎班超出使西域(顯宗孝明皇帝下永平十六年) ◎明德皇后馬氏(肅宗孝章皇帝上建初二年) ◎外戚竇憲仗勢欺人(肅宗孝章皇帝上建初八年) ◎才女皇后鄧綏(孝安皇帝建光元年) ◎真假隱士(孝順皇帝上永建二年) ◎跋扈將軍(孝恒皇帝本初元年) ◎崔寔上書建言(孝恒皇帝元嘉元年) ◎梁冀被誅(孝桓皇帝上之下延

熹二年) ◎五處士拒絕為官(孝桓皇帝上之下延熹二年) ◎太學生領袖郭泰(孝桓皇帝中延熹七年) ◎黨錮之禍(孝桓皇帝下永康元年) ◎郭泰擇安去危,申屠蟠見機行動(孝靈皇帝上之上建寧二年) ◎漢靈帝的三互法(孝靈皇帝上之下熹平四年) ◎黃巾起義(孝靈皇帝中光和六年) ◎十常侍之亂(孝靈皇帝中中平元年) ◎誅滅宦官集團(孝靈皇帝下中平六年) ◎董卓討伐戰(孝靈皇帝下中平六年) ◎董卓自取滅亡(孝獻皇帝乙初平三年) ◎孫策威震江東(孝獻皇帝丙興平二年) ◎挾天子以令諸侯(孝獻皇帝丁建安元年) ◎白門樓殺呂布(孝獻皇帝丁建安三年) ◎官渡之戰(孝獻皇帝戊建安五年) ◎三顧茅廬(孝獻皇帝庚建安十二年) ◎

赤壁之戰(孝獻皇帝庚建安十三年) ◎荀彧之死(孝獻皇帝辛建安十七年) ◎劉備定蜀(孝獻皇帝壬建安十九年) 魏紀 ◎魏文帝登基(世祖文皇帝上黃初元年) ◎劉備稱帝(世祖文皇帝上黃初二年) ◎白帝城托孤(世祖文皇帝下黃初四年) ◎諸葛亮七擒孟獲平定南中(世祖文皇帝下黃初六年) ◎揮淚斬馬謖(烈祖明皇帝上之下太和二年) ◎諸葛亮星落五丈原(烈祖明皇帝中之上青龍二年) ◎魏明帝時期關於用人的爭論(烈祖明皇帝中之下景初元年) ◎司馬昭以仁德奪取壽春(高貴鄉公下甘露三年) ◎司馬懿裝病騙曹爽(邵陵厲公中正始九年) ◎司馬昭之心(元皇帝上景元元年) ◎鄧艾出奇兵滅蜀(元皇帝下景元四年) ◎劉禪樂不思蜀(

元皇帝下咸熙元年) 晉紀 ◎司馬炎稱帝(世祖武皇帝上之上泰始元年) ◎吳國陸抗克西陵(世祖武皇帝上之上泰始八年) ◎三國歸晉(世祖武皇帝中太康元年) ◎石崇王愷鬥富(世祖武皇帝中太康三年) ◎興風作浪的賈南風(孝惠皇帝上元康元年) ◎清談之風(孝惠皇帝上元康七年) ◎白癡皇帝司馬衷(孝惠皇帝上之下元康九年) ◎八王之亂(孝惠皇帝上之下永康元年) ◎李特的流民大營(孝惠皇帝中之上永甯元年) ◎英明的何曾(孝懷皇帝中永嘉三年) ◎謀士的傑出代表張賓(孝懷皇帝下永嘉六年) ◎祖逖聞雞起舞(孝湣皇帝上建興元年) ◎西晉滅亡(孝湣皇帝下建興四年) ◎晉成帝用人不當(顯宗成皇帝上之下咸和四年) ◎石勒

聽書(顯宗成皇帝中之上咸和七年) ◎暴君石虎(顯宗成皇帝中之上咸康二年) ◎桓溫北伐(孝宗穆皇帝上之上永和二年) ◎殷浩一錯誤終身(孝宗穆皇帝中之上永和十年) ◎一代良相謝安(孝宗穆皇帝下升平四年) ◎苻堅拒諫(烈宗孝武皇帝上之中太元七年) ◎淝水之戰(烈宗孝武皇帝上之下太元八年) ◎司馬曜醉酒被殺(烈宗孝武皇帝下太元二十一年) ◎劉裕大開殺戒(安皇帝庚義熙六年) 宋紀 ◎宋武帝駕崩(高祖武皇帝永初三年) ◎劉義符貪玩喪命(祖文皇帝上之上元嘉元年) ◎統萬之戰(太祖文皇帝上之上元嘉四年) ◎劉義隆慘殺功臣(太祖文皇帝中之上元嘉十三年) ◎國史之獄(太祖文皇帝中之下元嘉二十七年) ◎後廢帝劉

昱(順皇帝升明元年) 齊紀 ◎蕭道成即位(太祖高皇帝建元元年) ◎無神論者范縝(世祖武皇帝上之下永明二年) ◎鬱林王機關算盡(世祖武皇帝下永明十一年) ◎北魏孝文帝拓跋宏(世祖武皇帝下永明十一年 ◎昏庸荒淫的東昏侯(東昏侯上永元元年) 梁紀 ◎梁武帝蕭衍繼位(高祖武皇帝天監元年) ◎蕭宏位列三公(高祖武皇帝四天監十七年) ◎君子湛僧智(高祖武皇帝七大通元年) ◎魏孝莊帝誅殺爾朱榮(高祖武皇帝十中大通二年) ◎昭明太子被冤(高祖武皇帝十一中大通三年) ◎侯景之亂(高祖武皇帝十七太清二年) 卷九 陳紀 ◎昏庸殘暴的齊顯祖(高祖武皇帝永定二年) ◎北齊後主因女色誤國(高宗宣皇帝中之上太建

八年) ◎北周高祖賞罰不明(高宗宣皇帝中之上太建八年) ◎周武帝勝而不奢(高宗宣皇帝中之下太建九年) ◎獨孤皇后與隋文帝(高宗宣皇帝下之下太建十三年) ◎陳後主陳叔寶(長城公下至德二年) 卷十 隋紀 ◎隋文帝滅陳(高祖文皇帝上之上開皇九年) ◎趙綽的誠直之心(祖文皇帝上之下開皇十七年) ◎窮奢極欲的隋煬帝(煬皇帝上之上大業元年) ◎瓦崗農民起義(煬皇帝下大業十二年) 卷十一 唐紀 ◎房謀杜斷(高祖神堯大聖光孝皇帝中之中武德四年) ◎玄武門之變(高祖神堯大聖光孝皇帝下之上武德九年) ◎唐太宗善於納諫(高祖神堯大聖光孝皇帝下之下武德九年) ◎史上最著名的賢后(太宗文武大聖大廣孝皇帝上之下貞

觀十年) ◎文成公主進藏(太宗文武大聖大廣孝皇帝中之中貞觀十五年) ◎諫臣魏徵(太宗文武大聖大廣孝皇帝中之中貞觀十七年) ◎李世民廢嫡立庶(太宗文武大聖大廣孝皇帝中之下貞觀十七年) ◎李世民駕崩(太宗文武大聖大廣孝皇帝下之下貞觀二十三年) ◎武則天垂簾聽政(高宗天皇大聖大弘孝皇帝中之上麟德元年) ◎唐室砥柱狄仁傑(則天順聖皇后下久視元年) ◎唐明皇節儉治國(玄宗至道大聖大明孝皇帝上之中開元二年) ◎安祿山起兵謀反(玄宗至道大聖大明孝皇帝下之下天寶十四年) ◎中唐名將郭子儀(德宗神武聖文皇帝二建中二年) ◎唐德宗體察民情(德宗神武聖文皇帝八貞元三年) ◎﹁小太宗﹂李怡(武宗至道昭肅孝皇帝下會昌六

年) ◎唐末宦官亂政(昭宗聖穆景文孝皇帝中之下天復三年) 卷十二 後梁紀 ◎後梁太祖荒淫喪命(太祖神武元聖孝皇帝下乾化二年) ◎朱友珪悲劇重演(太祖神武元聖孝皇帝下乾化三年) 卷十三 後唐紀 ◎戲子皇帝(莊宗光聖神閔孝皇帝上同光元年) ◎有道明君李嗣源(明宗聖德和武欽孝皇帝中之上天成四年) ◎高從誨和梁震(潞王下清泰二年) 卷十四 後晉紀 ◎「兒皇帝」石敬瑭(高祖聖文章武明德孝皇帝上之下天福三年) ◎晉高祖為信用不顧法度(高祖聖文章武明德孝皇帝上之下天福三年) ◎南唐主罪責逃兵(高祖聖文章武明德孝皇帝中天福五年) 卷十五 後漢紀 ◎劉知遠稱帝(高祖睿文聖武昭肅孝皇帝上天福十二年

) ◎後漢高祖無治國之能(高祖睿文聖武昭肅孝皇帝中天福十二年) 卷十六 後周紀 ◎後周太祖勵精圖治(太祖聖神恭肅文孝皇帝上廣順元年) ◎五個朝代的宰相馮道(太祖聖神恭肅文武皇帝中顯德元年) ◎後周世宗不愛其身而愛民(世宗睿武孝文皇帝上顯德二年) 參考文獻 導讀 許愷容/台南大學國語文學系 兼任助理教授 北宋名臣司馬光撰《資治通鑑》,為編年體通史,經緯古今,上起自周秦,下迄至五代,融會一千三百六十二年史事,凡三百餘萬字的洋洋巨著。紹繼《春秋》義例,承衍《左傳》敘事,彰明正統思想,嚴明華夷之防。 或於史論直陳心跡,或於剪裁去取之際,寄寓經世致用思想。儒家人倫之學、得失

成敗之理、君臣權變之道,不僅於當世帝王取資,南宋儒者朱熹為之編纂《資治通鑑綱目》,元、明、清帝王亦多稱許。無論貴冑士庶,俱受用無盡。 故清代儒者王夫之《讀通鑑論》:「鑒之者明,通之也廣,資之也深,人自取之,而治身治世、肆應而不窮。」此誠然也。 《資治通鑑》「網羅宏富、體大思精」,惟卷帙紛繁,義法謹嚴,初學者不易通曉。本書精選152篇,以〈漢紀〉、〈晉紀〉的選錄尤多。除按照原書的年代序次外,逐篇加註「副標題」,簡括意旨,以清眉目。內容採「節錄」方式,選取富含寓意性、表徵性的敘事,如〈太祖高皇帝中五年——項羽兵敗垓下〉、〈孝獻皇帝丁建安元年——挾天子以令諸侯〉、〈孝獻皇帝庚建安十二年—

—三顧茅廬〉、〈孝獻皇帝庚建安十三年——赤壁之戰〉、〈世祖武皇帝中太康三年——石崇王愷鬥富〉等,俱為時人津津樂道、老少咸宜的經典。兼取編年與紀事本末之長,備錄朝代盛衰的記載,如〈世祖文皇帝上黃初元年——魏文帝登基〉、〈元皇帝下咸熙元年——劉禪樂不思蜀〉可知曹魏興廢,〈高祖睿文聖武昭肅孝皇帝中天福十二年——後漢高祖無治國之能〉、〈世宗睿武孝文皇帝上顯德二年——後周世宗不愛其身而愛民〉可見後漢、後周所以亡國根源。如此云云,益加彰顯鑑往知來的作意,並保留原文辭章之美。 既便於從故事角度進行閱讀,仿照、模擬其文法修辭,篇末附上「解讀」,以現代情境、白話口語,闡揚書中義理,更能不囿於書中所見,進而

啟發創意聯想,貫通古今之變,應用於現代社會。 《資治通鑑》作為宋代史學的巔峰之作,於史學史上亦爭耀千古。司馬光奉敕詔令,主持編纂,協同編修者劉恕、劉攽、范祖禹俱為博學篤行之士。全書編纂有賴眾力,依學術專長分工,而後由司馬光審定,成於一家。 歷時十九年,廣收史料三百餘種,先作「長編」,後作《資治通鑑考異》30卷。廓清材料取予原則,畢錄裁斷因緣、考證脈絡,可見審慎不苟。而所示例之「長編考異法」,《四庫》館臣評價道:「千古史法之精密,實未有過於是者。」引導後世修史者,方法學上的門徑。 司馬光行事廉潔、篤誠好學,讀書「研求精意」、「燭見冥玄」。司馬光或秉筆直書、或屬辭比事、或以敘為義

,可見筆法運化如神。在史料的安排錯注之際,或採錄人物口語、奏章建言,以寓諷諫;或以歷史想像為黏劑,重構歷史現場。除經濟、文化、軍事等面向的董理,尤著力於戰爭場景的刻劃,敘事如繪。 非惟正史材料的鎔鑄,更能廣收雜史、家傳、小說等材料,蒐羅廣博而不拘於一時一史,慎思明辯而能詳加考證。既可增補正史之未足,從學術發展脈絡鳥瞰,在史料、輯佚、文獻學上,均富價值。 而歷史學之外,於文章學、敘事學層面,亦具參考意義。後人將《通鑑》與《史記》並稱,意即「兩司馬」,表彰其卓絕貢獻,因此千秋萬代,祖述不已。 序 在我國浩如煙海的史學著作中,有兩部堪稱「史學雙璧」的不朽史書,如同突兀的雙峰並峙於

歷史峻嶺之中,大放光彩,它們一部是司馬遷的《史記》,另一部就是司馬光的《資治通鑑》。 晚清名臣曾國藩評價《資治通鑑》說「竊以先哲驚世之書,莫善於司馬文正公之《資治通鑑》,其論古皆折衷至當,開拓心胸」。《資治通鑑》成書九百餘年來,仍歷久彌新,長盛不衰,猶如一顆璀璨的明珠照耀後世,為世人讚揚推崇。 《資治通鑑》是我國北宋時期著名史學家司馬光主持編撰的、一部規模空前的編年體史學巨著,由宋神宗取意「鑑於往事,有資於治道」而親賜名。 《資治通鑑》全書卷帙浩繁,分為二百九十四卷,洋洋灑灑三百多萬字,上起周威烈王二十三年(前四百零三年),下迄五代後周世宗顯德六年(九百五十九年),前後跨越一

千三百六十二年。書中描繪了戰國至五代時期的歷史發展脈絡,探討了秦、漢、晉、隋、唐等統一的王朝和戰國七雄、魏蜀吳三國、五胡十六國、南北朝、五代十國等幾十個政權的盛衰之由,內容以政治、軍事和民族關係為主,兼及經濟、文化和歷史人物評價,生動地描述了帝王將相們為政治國、待人處世之道以及他們在歷史旋渦中的生死悲歡之事。 《資治通鑑》的作者司馬光(1019—1086年),字君實,陝州夏縣(今山西夏縣)人。他自幼愛好歷史,出仕為官以後,仍讀史不倦,治史不懈。治平三年(1066年),司馬光撰成一部戰國至秦共八卷本的編年史,名為《通志》,進呈宋英宗,英宗命其設局續修。此後,司馬光無論在政治上如何進退沉浮,

書局一直隨身而設。西元一零六七年神宗即位,開經筵,司馬光進讀《通志》,神宗以其「鑑於往事,有資於治道」,命名為《資治通鑑》。 王安石行新政時,司馬光極力反對,於熙寧三年(1070年)出知永興軍(今陝西西安)。次年退居洛陽,專心編撰《資治通鑑》,至元豐七年(1084年)成書。從治平三年開局,前後共用了19年的時間。 《資治通鑑》在編撰的過程中,所參考的史料除十七史以外,徵引雜史諸書達三百二十餘種,選取其中的精華而成一家之言。中國古代學者王充對古今關係有過這樣精闢的見解:「知古不知今,謂之陸沉;知今不知古,謂之盲瞽。」讀史的最終目的無非知古通今,以期古為今用。《資治通鑑》就是這樣一部史

書。 它通過翔實的歷史記載,闡述了歷史經驗對於封建社會政治統治的重要性,在這一點上,《資治通鑑》所提供的歷史教訓,是以往任何一部史書都不可比擬的,對於後來歷代的統治階級都發揮了較大的指導作用。 《資治通鑑》內容思想博大精深,通古今之變,兼收並蓄,拾遺補缺,自成書以來,受到中國古代歷朝統治者的青睞和讚譽,成為他們常看不厭、常看常新的案頭必備的治政、為人的教材。「馬上皇帝」元世祖忽必烈非常重視《資治通鑑》,專請儒士為他講解其中的治國之道,用蒙古語言寫了《通鑑節要》作為教材。明太祖朱元璋更是對此書倍加推崇,他每天清晨早起研讀《資治通鑑》,認為「習聞明知古代帝王之道,身體力行《通鑑》原則」

,並常常以此訓誡左右大臣。清聖祖康熙對《資治通鑑》更是達到了癡迷程度,經常翻閱,認為《資治通鑑》「事關前代得失,甚有裨於治道」。 《資治通鑑》以時間為敘事線索,浩繁並且瑣碎,對於今天的普通讀者來說,閱讀起來已顯吃力。為了幫助讀者更加輕鬆地領悟《資治通鑑》一書的精華,我們精心編撰了這本《資治通鑑全鑑》。 在書中,我們依照《資治通鑑》原典的時間順序,將其中最具代表性且最精彩的篇章輯錄成書,並在每一段原典之後做了簡要的解讀,力求更加真實、全面地將中國歷史的豐富與精彩呈現在讀者面前,幫助讀者從全新的角度考察歷史、感受歷史、思考歷史,進而開闊視野,增長知識。 本書平裝本自出版以來,廣受

讀者歡迎和喜愛。為滿足大家的收藏、饋贈需要,現特以精裝形式推出,敬請品鑑。 解譯者 ◎商鞅立木為信(顯王十年) 【原典】 衛鞅欲變法,秦人不悅。衛鞅言於秦孝公曰:「夫民不可與慮始,而可與樂成。論至德者不和於俗,成大功者不謀於眾。是以聖人苟可以強國,不法其故。」甘龍曰:「不然。緣法而治者,吏習而民安之。」衛鞅曰:「常人安於故俗,學者溺於所聞,以此兩者,居官守法可也,非所與論於法之外也。智者作法,愚者制焉;賢者更禮,不肖者拘焉。」公曰:「善。」以衛鞅為左庶長,卒定變法之令。令民為什伍而相收司、連坐,告奸者與斬敵首同賞,不告奸者與降敵同罰。有軍功者,各以率受上爵;為私鬥者,各以輕重被刑大小。僇力

本業,耕織致粟帛多者,復其身。事末利及怠而貧者,舉以為收孥。宗室非有軍功論,不得為屬籍。明尊卑爵秩等級,各以差次名田宅、臣妾、衣服。有功者顯榮,無功者雖富無所芬華。 令既具未布,恐民之不信,乃立三丈之木於國都市南門,募民有能徙置北門者予十金。民怪之,莫敢徙。復曰:「能徙者予五十金!」有一人徙之,輒予五十金。乃下令。 令行期年,秦民之國都言新令之不便者以千數。於是太子犯法。衛鞅曰:「法之不行,自上犯之。太子,君嗣也,不可施刑。刑其傅公子虔,黥其師公孫賈。」明日,秦人皆趨令。行之十年,秦國道不拾遺、山無盜賊,民勇於公戰,怯於私鬥,鄉邑大治。秦民初言令不便者,有來言令便。衛鞅曰:「此皆亂法之民也!」

盡遷之於邊。其後民莫敢議令。 臣光曰:夫信者,人君之大寶也。國保於民,民保於信。非信無以使民,非民無以守國。是故古之王者不欺四海,霸者不欺四鄰,善為國者不欺其民,善為家者不欺其親。不善者反之:欺其鄰國,欺其百姓,甚者欺其兄弟,欺其父子。上不信下,下不信上,上下離心,以至於敗。所利不能藥其所傷,所獲不能補其所亡,豈不哀哉!昔齊桓公不背曹沫之盟,晉文公不貪伐原之利,魏文侯不棄虞人之期,秦孝公不廢徙木之賞。此四君者,道非粹白,而商君尤稱刻薄,又處戰攻之世,天下趨於詐力,猶且不敢忘信以畜其民,況為四海治平之政者哉!

唐代寓言賦研究

為了解決建安附幼評價 的問題,作者林穎欣 這樣論述:

本研究以唐代寓言賦作為主題,寓言是兼具故事與寓意的文體,寓言賦則是具有故事與寓意的賦體作品。賦為中國文學特有的體式,發展至唐代更是兼備騷賦、俗賦、駢賦、律賦、散賦眾體,唐代同時是中國寓言發展承上啓下的高峰時期,就寓言賦的發展觀之,唐代為集大成的階段。唐代寓言賦承續先秦兩漢魏晉的寓言表現,於時代背景與個人經驗下,重新架構出別出機杼的寓言賦作,其於繼承之外更有拓新。本研究所欲探討的問題意識在於:唐代寓言賦究竟表現出什麼樣的賦體與寓言文體特色?研究聚焦於寓言賦的「賦體」與「寓言」兩大面向,以及寓言的「故事」與「寓意」兩大要素進行探討。研究自中國古代寓言賦的淵源與發展著手,用以釐清寓言賦的承繼關係和

發展脈絡,接著對於唐代寓言賦進行探討,主要針對唐代寓言賦的文體、故事與寓意進行分析。首先說明文體類型與分體特徵,其次分析故事取材與承繼關係、角色類型與象徵意涵、對話運用與情節結構,再者論述寓意層次、表現方式以及寓意主題,最後梳理唐代寓言賦的評價與影響,以此彰顯唐代寓言賦的賦體之美與寓言之義。

建安附幼評價的網路口碑排行榜

-

#1.[幼教] 國中小附幼缺點請益- 看板Preschooler

離家3分鐘的機車路程的學區內有國中小附幼打電話去問過我們應該可以 ... 推kashinx : 我是國小附幼的老師回覆一下目前大部分附幼的情況09/15 00:27. 於 www.ptt.cc -

#2.臺北市109 學年度公立幼兒園招生簡章

(一) 公立國民小學附設幼兒園(以下簡稱附幼):計有133 園。 (二) 市立幼兒園(以下簡稱市 ... 建安附幼. 5. 5. *南海實幼. 11. 11. 百齡附幼. 7. 1. 8. 仁愛附幼. 於 www-ws.gov.taipei -

#3.胡林翼集 四 - Google 圖書結果

归也,齐主遣人为护母作书,言护幼时数事,又寄其所著锦袍,以为信验。护得书,悲不自胜。齐人留护母, ... 陈宝应据晋安、建安二郡,水陆为栅,以拒章昭达。昭达与战,不利, ... 於 books.google.com.tw -

#4.Chong zuan Fujian tong zhi - 第 10 卷 - Google 圖書結果

林以趙希德微珊陳幼趙希悠然羅源陳天與黃桐林日華閣清黃澳獅雍陳振龍黄宜趙時速鄭炎翊龍許子正縣貫無考州建安虞德屋葉夢材劉子實廖舉满城徐華老泉州晉江林黄春幽陳德 ... 於 books.google.com.tw -

#5.工作表1

32, 陳怡靜, 建安附幼, 教師. 33, 蘇玫蓉, 成長文教基金會, 教師. 34, 黃韋翎, 清江附幼, 園主任. 35, 林君玳, 臺北市光復國小附幼, 教師. 於 web.utaipei.edu.tw -

#6.幼兒園附設職缺 - Indeed 台灣

市立辛亥國小附幼. 台北市文山區. 兼職/打工 ... 臺北市大安區建安國民小學附設幼兒園111學年度第1次代理教師. 市立建安國小. 台北市. 兼職/打工 ... 於 tw.indeed.com -

#7.抽公幼必知的5個關鍵字 - 親子天下

若小孩念的是國小附幼,家長可能還要有心理準備,因為校舍普遍都過了而立、不惑之年,三、 四十年的老舊空間若剛好搭配年久失修的設備,不乏孩子受傷 ... 於 www.parenting.com.tw -

#8.建安國小附幼 - 美食景點- 加料!生活

場所名稱. 建安國小附幼 ; 地址. 台北市大安區大安路二段99號 ; 電話. 02 2707 7119#17 ; 鄰近車站. 棕線(文山線)-科技大樓站(410公尺) 紅線(信義線)-大安站(438公尺) 紅線( ... 於 www.garnish.tv -

#9.幼兒園公告 - 桃園市龜山國小

感謝家長熱情參與龜山附幼111 學年度招生 ... 觀看完整文章 · 111學年度龜山國小附設幼兒園招生報名及抽籤注意事項. 77. 2022-04-25 · 幼兒園公告. 於 www.kses.tyc.edu.tw -

#10.台北市仁愛國小附幼評價的推薦與評價,PTT - 最新趨勢觀測站

台北市仁愛國小附幼評價在[教養] 請問敦化國小和仁愛國小哪間好- 看板Preschooler 的推薦與評價 ... lawnyard :仁愛滿額可改分發大安三興幸安建安光復。 11/29 09:38. 於 trend.mediatagtw.com -

#11.How to get to 新北市建安國民小學附設幼稚園in 三峽區by Bus ...

櫻梅園小吃店 · 市立建安國小圖書館 · 市立建安國小 · 市立建安國小附設幼稚園 · 新北市建安國民小學附設幼稚園 · 力麒鞋業有限公司 · 羽雯企業社 · 橋昇鞋業有限 ... 於 moovitapp.com -

#12.國立臺灣科學教育館「幼兒科學遊戲」教師研習錄取名單公告時間

蕭○新台北市,健康國小附幼. 30 鍾○諭臺北市,建安附幼. 11. 黃○貞新北市,蘆洲幼兒園. 31 李○雯台中市,西屯四季藝術幼兒園. 12. 方○韻基隆市,五堵附幼. 於 www.ntsec.gov.tw -

#13.三國志- 维基百科,自由的百科全书

《三國志》是三國時代結束後不久,由3世紀末歷史學家陳壽所著之中國歷代史實 :21 。三國志記載中國三國時代歷史的斷代史,同时也是二十四史中评价最高的“前四史”之一。 於 zh.m.wikipedia.org -

#14.古亭附幼

台北古亭國小附幼附近住宿飯店推薦. 臺北市立百齡高級中學英語Taipei Municipal BaiLing High School, BLSH 簡稱百齡高中是龍安國小| 大安國小| 幸安國小| 建安國小| ... 於 asiajo.com -

#15.诸葛亮智圣人生(传世名家经典文丛) - Google 圖書結果

建安 :二十四年秋七月,刘备手下的大臣平西将军都亭侯马超、左将军长史领镇军将军许靖、营司马庞羲、议曹从事中郎军议中郎将射援、军师将军诸葛亮、荡寇将军汉寿亭侯 ... 於 books.google.com.tw -

#16.新北市三峽區建安國民小學附設幼兒園第二階段抽籤結果正取及 ...

建安 附設幼兒園: 第2 階段正取生報到後,尚有缺額0名,目前備取人數0名,將於6 月22 日上午8 時起辦理備取登記 110學年度建安附幼招生後備取登記表單↓ 於 web.caes.ntpc.edu.tw -

#17.新竹市舊社附幼

舊社附幼111學年第二期招生錄取名單公告. 幼兒園, 2022/06/08. 公告新竹市北區舊社國民 ... 舊社國小附幼110學年度招生簡章. 幼兒園, 2021/04/23. 109-2 親職教育講座. 於 www.jsps.hc.edu.tw -

#18.大湖國小附幼

臺北市內湖區大湖附幼地址臺北市內湖區大湖山莊街170號電話(02)2791-5870 ... 大湖國小附設幼兒園在PTT/mobile01評價與討論, 提供建安附幼評價板橋國小附幼公立幼兒園 ... 於 lje6hj.tokyo -

#19.三峽建安國小附幼 - 全台國小評價網

位於[106]臺北市大安區學區的市立新生國小評價是好是壞?環境對於小朋友的學習相當重要,爸媽甚至還會因為學校風氣、評價幫... 於 elementary.imobile01.com -

#20.全面战争三国司马懿人物技能介绍爱问知识人

司马懿自幼聪明多大略,博学洽闻,伏膺儒教。因曹操出身“赘阉遗丑”,司马懿一度拒绝曹操授予的官职,但建安十三年(208年),曹操任丞相后,强行辟 ... 於 iask.sina.com.cn -

#21.大安附幼

大安附幼. 大家最近很害怕來醫院吧大安婦幼醫院打造臺南最新世代乳房攝影巡迴車。 ... 建安國小附幼龍雲里大安路二段九九號竹師幼稚園復興南路一段七九巷五號育樂 ... 於 www.rukpka.co -

#22.大安國中圍棋專班- 歡迎建安國小附幼老師和小朋友到校體驗 ...

歡迎建安國小附幼老師和小朋友到校體驗圍棋樂趣。希望從此以後你們會愛上圍棋。 可愛的老師問,要怎麼樣才能來讀大安國中圍棋班呢? 主任說:現在要預約嗎? 於 www.facebook.com -

#23.「建安國小附幼」情報資訊整理 - 愛呷宜花東

愛呷宜花東「建安國小附幼」相關資訊整理- 臺北市大安區建安國民小學附設幼兒園簡介. 壹、 沿革. 本校於 ... 於 lovetweast.com -

#24.三峽建安附幼- Blogger: User Profile

Industry, Education. Location, 三峽區, 新北市, Taiwan. Links, Audio Clip. Introduction, (237)新北市三峽區建安路67號電話:26726783(分機)105 傳真:26726730 ... 於 www.blogger.com -

#25.建安國小附幼評價 :: 全台幼兒園資訊網

全台幼兒園資訊網,國小附設幼兒園好嗎,台北市建安國小評價,建安國小老師,幸安國小附幼,附幼招生,建安國小109 行事曆,龍安附幼招生簡章,建安國小上課時間. 於 preschool.iwiki.tw -

#26.臺北市建安國小附設幼稚園 :: 公私立幼兒園543 - morePTT

公私立幼兒園543,建安國小附設幼稚園幼稚園,建安國小附設幼稚園托兒所,臺北市建安國小附設幼稚園幼教,臺北市建安國小附設幼稚園幼兒園. 於 preschool.moreptt.com -

#27.李杜全集 - 书格

自幼潜心笃学,尤爱李白诗,反复吟诵,为著《分类补注李太白诗》行世。 ... 杜工部草堂詩箋跋:大宋嘉泰天開甲子正月穀旦建安三峯東塾蔡夢弼傅卿謹識. 於 new.shuge.org -

#28.山峽建安國小附幼公幼還有名額新店安坑可參考

我們住在安康路三段今年將從建安國小附幼畢業後直升一年級在建安附幼一年的時間孩子真的很開心兩個老師都很棒學校也很棒校長每天笑嘻嘻廚房阿姨每天都 ... 於 forum.babyhome.com.tw -

#29.【紀錄】奈奈上學前的一二件事!

家附近的建安國小附幼,口碑不錯, 所以一直以為奈奈是4歲才會去上學. 但是.孩子有她自己的發展時間表喔! 7.8月時,我就很強烈的感覺到奈奈可以上學了, 於 abcamy2007.pixnet.net -

#30.建安國小附幼評價 - 台灣黃頁

建安 國小附幼評價,台灣黃頁是台灣最權威最值得信賴的專業黃頁網站,擁有全台灣超過百萬戶工商客戶的店家資訊、優惠訊息與地圖,隨時隨地提供您生活消費與工商採購指南。 於 m.itwyp.com -

#31.安興附幼

公告:安興附幼109學年度親職教育講座~歡迎您!. 字體大小調整小中大. ... 龍安附幼、大安附幼、幸安附幼、建安附幼、古亭附幼. 中山區. ... 文山區竹北安興附幼評價. 於 fahrgemeinschaft-uri.ch -

#32.幸安附幼臺北市幸安國小附幼招聘代課教師 - MQTTK

[幼教] 歡迎選填臺北市大安區幸安附幼【現任教學校科目/所在地/ 班數】 幼兒園普通科 ... PDF 檔案幸安附幼75 15 90 福星附幼74 – 74 平等附幼15 – 15 建安附幼-83 83 ... 於 www.tougad.co -

#33.我想轉讀公幼好否?

我們大樓有個老師的弟弟(台北縣學校的老師)也是送回來念建安附幼,聽鄰居評價也都不錯。所以應該不錯。不過我女兒現在上的私幼教學內容倒是和台北市公幼(應是說公托 ... 於 www.hsin-yi.org.tw -

#34.世界之寶: 一名新選和漢洋年契 - Google 圖書結果

伊凡安康天皇迁都石上日穴德宮幸是零成立子業為太子而附忙於其間雷西帝殺大將耶底 ... 魏取淮北西地六七東帝立重拿的樱為西帝死阿里滤立確县御名大消顏幼十一三遭建安 ... 於 books.google.com.tw -

#35.臺北市建安國小附設幼兒園

2022年6月21日 — 建安附幼111學年度第二階段招生正備取名單請見附件~ ☆小提醒☆ 請正取生家長於下午2:30-5:00至下方招生E點通網頁完成線上報到。 於 www.jnps.tp.edu.tw -

#36.百家說林 - 第 6 卷 - Google 圖書結果

俗人未必覺知以為論語者幼學之書也。不足,於晚學,不時。 ... その圓珠と名附る梁皇侃が義疏占符節分如》。 ... 建安の劉叔剛が刻另所。謂南宋本江山。且禮仲春柴心。 於 books.google.com.tw -

#37.建安國小附幼

建安 國小附幼是幼稚園,建安國小附幼位於新北市三峽區建安路67號,是各級學校的幼稚園。 照片; 地圖. 聯絡我們; 相關商家. 如有任何疑問與建議可寫信告訴我們,會以最 ... 於 www.jhola.com.tw -

#38.台北建安國小附幼附近住宿飯店推薦便宜優惠 - Trip.com

使用Trip.com 查看台北建安國小附幼附近住宿飯店推薦真實用戶評論及飯店評分,搜尋台北建安國小附幼附近便宜飯店。在Trip.com 訂房台北住宿飯店,獲取精選折扣優惠! 於 tc.trip.com -

#39.臺北市建安國小附設幼稚園 - uSchoolnet

建安 國小附設幼稚園幼稚園,建安國小附設幼稚園托兒所,臺北市建安國小附設幼稚園幼教,臺北市建安國小附設幼稚園幼兒園. 於 tw.pre.uschoolnet.com -

#40.幸安附幼【幼教】 - NMFSS

DOC 檔案 · 網頁檢視幸安附幼5 5 興德附幼1 1 葫蘆附幼4 4 建安附幼3 1 4 武功附幼2 1 3 芝山附幼4 1 5 仁愛附幼3 1 4 溪口 ... 評價·姚志達·姚志達評價– 青蛙堂部落格 ... 於 www.auvilst.co -

#41.建安國小附幼 詳細/周辺情報 | NAVITIME Travel

建安 國小附幼(幼稚園/保育園)新北市三峽區安坑里建安67號の地図や詳細情報(住所・電話番号・営業時間)を確認できます。 また周辺のスポットやホテル情報も掲載して ... 於 travel.navitime.com -

#42.新生附幼 - NPB

將建安附幼即將開始辦理108學年度招生,一個人從小到大一直在學習--做人與生活。 ... 文府國小附設幼兒園推動本土教育網文府國小附幼109學年度新生入學招生 ... 於 www.optosnus.co -

#43.新北市三峽區建安國民小學附設幼兒園

關於三峽建安附幼. 我的相片 · 三峽建安附幼: 三峽區, 新北市, Taiwan: (237)新北市三峽區建安路67號電話:26726783(分機)105 傳真:26726730. 檢視我的完整簡介. 於 jianan-sheepclass.blogspot.com -

#44.史通 - 第 2 卷 - 第 73 頁 - Google 圖書結果

厂尤 7X 厂太刀厂亡业 z ni 厂尤 x 4 nA T 方公又大一學幼 VP 另 5 %魏史,黃初太和中,始命尚書衛凱繆襲草創紀傳累載不 x ni 厂 ... 建安中,特拜郎中,稍遷侍中中書監。 於 books.google.com.tw -

#45.The Best 10 Preschools near 建安國小附幼in 三峽區, 新北市

Best Preschools near 建安國小附幼- 建安國小附幼, 寶媽媽幼兒園, 喬幼國際幼兒學校, 林肯幼兒園, 安康高中附幼, 介壽國小附幼, 頂埔國小附幼, 道欣蒙特梭利美語學校, ... 於 www.yelp.com -

#46.「建安國小附幼評價」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

台北市昨(19)日確診首例登革熱病例,個案為一名居住在大安區建安里的30多歲男性。台北市衛生局也在今(19)日進行週邊100公尺逐戶室內噴消,衛生局疾管科技正劉素琴指出 ... 於 1applehealth.com -

#47.新北最熱門公幼中籤率僅22%搶破頭教育局:再加開27班 - 聯合報

熱們區域包括板橋、新莊、蘆洲等。 教育局指出,以去年為例,新莊區中港國小附幼缺額有22名,報名人數達99名、 ... 於 udn.com -

#48.請推薦台北市信義區幼兒園 - Mobile01

公託,國小附幼名額又少的可憐. 你只能往私立的,靠近公園近的找. 搞不懂,為何公立的名額會少成這樣!!! 於 www.mobile01.com -

#49.本末倒置!電子圍籬設置,「市幼」擺最後?

松山區 松山附幼 105年第1階段(5/31前) 文山區 景美附幼 104年已建 松山區 西松附幼 105年第2階段(8/31前) 文山區 興德附幼 105年第2階段(8/31前) 松山區 敦化附幼 105年第1階段(5/31前) 文山區 武功附幼 105年第1階段(5/31前) 松山區 民權附幼 104年已建 文山區 溪口附幼 105年第2階段(8/31前) 於 tcc9104.tcc.gov.tw -

#50.106 學年度新北市市立建安國小三峽區建安國小附設幼兒園

「班網輕鬆架」服務提供全國各教育單位教師建立班級網頁使用,一位教師只要申請一個網站便可永久使用,界面操作簡單,設定彈性,功能豐富,沒有廣告,所有教學資料可 ... 於 class.tn.edu.tw -

#51.建安國小附設幼兒園第34屆畢業典禮影片 - YouTube

建安 國小附設幼兒園第34屆畢業典禮影片. 572 views Premiered Jun 19, 2022 … ...more ...more ... 建安附幼. 建安附幼. 7 subscribers. Subscribe ... 於 www.youtube.com -

#52.Romance of the Three Kingdoms (Simplified and Traditional ...

第一百六回公孙渊兵败死襄平司马懿诈病赚曹爽(附:繁体对照版)却说公孙渊乃辽东公孙度之孙,公孙康之子也。建安十二年,曹操追袁尚,未到辽东,康斩尚首级献操,操封康为襄平 ... 於 books.google.com.tw -

#53.建安國小附設幼兒園/台北大安 - 小米遊記

《獨一無二的家人》校園巡迴生命教育紀錄:102 學校名稱:臺北市建安國小附設幼兒園地址:台北市大安路二段99號人數:30 性質:幼稚園時間:2021年5 ... 於 furkid.org -

#54.「大安區公立幼兒園」+1 臺北市建安國小附設幼兒園 - 藥師家

「大安區公立幼兒園」+1。公立幼兒園收費、補助訊息(9)...臺北市大安區建安國小附設幼兒園清潔防疫...開學備課日,幼兒園教師們和阿姨全體動員陸續清潔打掃校園環境, ... 於 pharmknow.com -

#55.【問題】家有讀建安國小附幼的嗎?

計劃給我女兒以後讀建安國小附幼並希望順利直接入國小部但我們的戶籍不在那區應該多久前就要遷戶籍呢還有那附幼會不會粉難入學學校狀況又如何請家有讀 ... 於 bbs.kimy.com.tw -

#56.建安附幼

建安附幼 is located at: 大安路, Taipei, Taiwan 106. Where are the coordinates of the 建安附幼? Latitude: 25.0291995335. Longitude: 121.547788532 ... 於 vymaps.com -

#57.三峽建安國小附幼相關資訊:: 哇哇3C日誌

三峽建安國小附幼,新北市三峽區建安國民小學- 维基百科,创办日期, 1961年4月. 学区, 新北市三峽區. 年级, 國小6級附設幼稚園. 電話號碼, +886-2-2672-6783. 於 ez3c.tw -

#58.成果報告錄取名單

6, 5, 7719789, 陳美惠, 幼兒教師兼保育組長, 新湖國小附幼. 7, 6, 7720282, 陳怡靜, 專任教師, 建安國小附幼. 8, 7, 7720362, 余淑媛, 園主任, 志清國小附幼. 於 www.beclass.com -

#59.史學雜誌 - 第 22 卷 - Google 圖書結果

非受奴带波建安里婆波點故言加藤千族と共時勢力; 3 劫 l 月幼 3 廿去九の L 贺想 T 茂辉夜中加主警火山 L 大 5 b 附し焼燒以上 n 打殘豆 b t 麻,枝小亿宇直为し多の塗 ... 於 books.google.com.tw