彰化高中音樂班好嗎的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李堯寫的 天使向光飛翔:我的盲碌思生活 和臺灣青少年性別文教會王振圍的 性別無敵好青春 2都 可以從中找到所需的評價。

另外網站《Miracle》 (@chsh221_miracle0412) • Instagram photos and ...也說明:彰化高中 21屆音樂班實習音樂會 2019.4.12 Fri. 18:30 入場19:00開始彰化高中雨賢館這邊會不定期更新音樂會的訊息有問題歡迎在匿名提問 . 預告's profile picture.

這兩本書分別來自印刻 和群學所出版 。

臺北市立大學 教育行政與評鑑研究所 謝紫菱所指導 謝扶成的 國民中學校長領導風格與中間領導者幸福感之關係--以基本心理需求為中介變項 (2021),提出彰化高中音樂班好嗎關鍵因素是什麼,來自於校長領導風格、中間領導、幸福感、基本心理需求。

而第二篇論文國立臺北教育大學 特殊教育學系碩士班 鄒小蘭所指導 于宗荃的 國小資優學生父母教養方式與基本心理需求之研究 (2021),提出因為有 國小資優生、父母教養方式、基本心理需求的重點而找出了 彰化高中音樂班好嗎的解答。

最後網站高中就讀彰化高中音樂班主修中提琴、副修鋼琴 - 高中高職資訊通則補充:位於臺中市北區的私立新民高中評價如何?以下是「私立新民高中」的詳細資料:學校級別:高級中等學校學校名稱:私立新民高中...

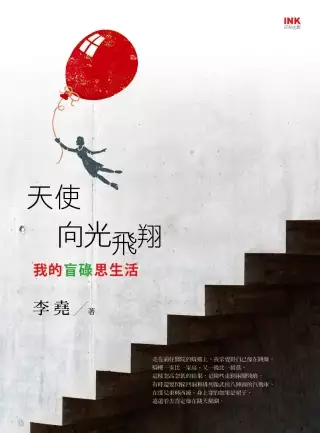

天使向光飛翔:我的盲碌思生活

為了解決彰化高中音樂班好嗎 的問題,作者李堯 這樣論述:

最亮的光在心上,最寬闊的視野在心底。 李堯,台灣登山怪傑李小石的長子,從小弱視,經歷十多次手術,左眼完全看不到,右眼視力只有0.01。他繼承父親幽默開朗的個性與對文學的熱愛,持續以有聲電腦進行創作。本書是李堯的第一本長篇小說,書中主角「林敬堯」的心境與遭遇,真實反映了一位視障青年的奮鬥、寂寞與狂想,他因為視力問題,從小就讀啟明國、高中,在特殊教育的環境成長,進入大學才發現自己與「社會」的脫節,但他始終坦承接受視障的限制,理解人情冷暖、熬過失戀打擊,幾經努力終於通過教師甄試,獲得正式教師資格,成為一位「盲」著春風化雨的教育工作者。 在他筆下,盲人的手杖變身魔法神棍,讓他勇闖

大馬路時能隨手一劃,消災解厄;被告知左眼失明時,他安慰爸爸從此是小飛俠裡的虎克船長;對於愛情,更是毫無保留地全力追求,為女孩彈奏貝多芬《月光》,縱使兩人永遠不可能在一起。 本書特色 全書十四萬字,由二十八篇小故事組成,作者以直敘法娓娓道來,生動活潑的筆法,充滿天馬行空的想像,包含視障者點字讀音造成「同音異字」誤會連連的樂趣,也有作者將深埋心底的戀情緩緩道來的哀傷,不僅是視障教育的參考書,也是年輕人的生命探詢之書。 名人推薦 王文華(作家) 李秉宏(台灣第一位盲人律師) 林錦城(中華民國佑明視障協進會理事長) 林慶仁(台南大學特殊教育學系教授兼視障教育與重建

中心主任) 曾怡惇(台南大學特教系教授) 張簡玲娟(高雄市立仁武特殊教育學校校長) 謝發財(財團法人愛盲基金會視障服務處處長)

國民中學校長領導風格與中間領導者幸福感之關係--以基本心理需求為中介變項

為了解決彰化高中音樂班好嗎 的問題,作者謝扶成 這樣論述:

本研究旨在探討國民中學校長領導風格與中間領導者幸福感之關係,並以基本心理需求為中介變項。研究者以臺北市、新北市、基隆市及桃園市公立國民中學的中間領導者為研究對象,包括:教師兼主任、教師兼組長、領域召集人及教師會長等,以分層便利抽樣進行問卷調查,總計回收557份問卷,其中以85份問卷進行預試分析,另外的472份問卷進行正式分析,包括:現況分析、變項間的差異、相關及結構方程模式的適配度等,證實不同的校長領導風格確實可以透過基本心理需求的滿足與否,進而影響中間領導者的幸福感,並提出以下研究結論:一、 國民中學中間領導者對校長領導風格、基本心理需求及幸福感均屬中度知覺,分別以任務倡導型、歸屬感

及人際關係等三構面在各自的變項上為最高。二、 國民中學中間領導者在校長領導風格、幸福感、及基本心理需求等變項上,受到「年齡」、「學校規模」、「職務」的不同程度的影響,大體來說年齡大、學校規模大、及教師兼主任的組別普遍有較佳的表現。三、 國民中學中間領導者在校長領導風格、幸福感、及基本心理需求等變項上幾乎不受「性別」、「職務年資」、「教育程度」的影響。四、 校長領導風格、中間領導者基本心理需求及幸福感彼此間有顯著的關聯性,其中「人性關懷型」的領導風格與中間領導者的整體幸福感與「人際關係」間、整體基本心理需求與整體幸福感間、「能力感」與「工作成就」間、以及「歸屬感」與「人際關係」

間均屬於高度相關。五、 結構方程模式的結果指出,「人性關懷型」的校長領導風格可以透過基本心理需求的滿足顯著預測中間領導者的幸福感,而「任務倡導型」及「願景創新型」兩者則無。本研究依據上述結論提出建議,供國民中學校長、中間領導者、教育行政機關及未來研究之參考。

性別無敵好青春 2

為了解決彰化高中音樂班好嗎 的問題,作者臺灣青少年性別文教會王振圍 這樣論述:

我們很年輕我們有情慾請看見我們的身體請看見我們的主體我們自己的身體,我們自己來作主 新世代的性別吶喊 青少年既非成人,也非兒童,在成人與兒童的二分思維中,青少年總是在成年人的主流思考與兒童保護中被夾殺,青少年的主體性往往被社會忽略。 社會對於青少年的身體,百般看管,尤其以「學生」身分加以束縛,要求學生穿上「制服」,不准談戀愛、不能做愛、不能談性、不能有同志傾向。 但既有事實並不會因為嚴厲的禁止而停止。 這是一本試圖從青少年角度思考校園性別問題的書,由高中及大學的性別社團成員共同書寫。書中呈現了青少年成長階段面臨的各種性別問題,包括如何面對情慾的出現、另一半的求愛、身體的需求

;面對父母、師長只重視課業、不重視青少年身體需求的情況下,青少年應該怎麼辦?作者群並以自身經驗為例,說明如何面對及挑戰社會的壓迫,共同呼籲在解放青少年的身體同時,也要解放成人的腦袋。 本書特色 新世代的年輕人與青少年所關注的性別議題 由青少年的角度審視青少年的身體需求與情慾需求,告訴社會與大眾,青少年要的是什麼,我們如何創造一個對性別友善的校園空間。 跳脫台北中心,來自中南部性別社團的聲音 作者簡介 臺灣青少年性別文教會 成立於2005年10月11日,簡稱「好性會」。吉祥物「小強」,象徵青少年與性別弱勢自古以來弱勢邊緣的位置,但一直充滿旺盛的精力。以尊重、多元為兩大精神,以教育

、文化、學術、連結作為行動。特別關注校園性別社團、青少年學生主體與發聲、校園性別經驗。 王振圍 國立高雄師範大學性別教育研究所碩士。現為臺灣青少年性別文教會秘書長、《臺灣立報》「性別大補帖」專欄作家。 推薦序一 從「好青春」的文字中學習真誠與開放.游美惠推薦序二 新世代的性別共鳴,好幸會.賴友梅推薦序三 由衷盼望性別友善環境.劉安真推薦序四 在聆聽中驚呼性別多元.鄭昱菁 青少年與身體以三個青少年為主體談情慾展現從一而終之外的情(性)愛世界青春肉體告訴我的事思考懷孕的同志青少年─ 「青少年懷孕」性教育與LGBTQ.學生的存在 性別與校園我們所處的性別環境─彰化高中音樂班、語文資優班的故事

爸爸的男朋友─在輕度智能障礙數學課中教多元性別多一點愛,少一點校園霸凌的傷害爭佔小學運動場班上有沒有同志,請舉手?─同志在教室遇到的「冏」境大開性別友善宿舍之門 青少年.生涯青少年時期需要培養生涯規劃的能力寫給國、高中生,我親愛的男孩女孩們升學與錢以外的人生懷孕是學生生涯的一種選擇─高級中學生涯規劃科融入具性別意識的性教育 同志.諮商當「同志諮商」遇上「同性戀恐懼症」初探多元文化觀點的同志諮商與實務我對同志諮商的想法與期待老師我想聊聊…… 還有還有青少年與國家政策的對話─從行政院青輔會2005年《青少年政策白皮書綱領》談起救災支援的性別觀察戲曲中的女性形象─以華視「葉青歌仔戲」為例我所知道的「

影戀」 推薦序1 從「好青春」的文字中學習真誠與開放 探討「多元性別」議題,在目前臺灣社會的學術研究領域正方興未艾,但在校園現場推廣多元性別的觀念則常常面臨多重阻力,讓許多具性別意識與實踐熱情的教師感到挫折。因此,更多的論述資源以及群體一起努力更顯得重要,也就是說「能源補給」必須源源不絕,才能讓「多元性別」的概念取代「兩性」,成為大家接納差異的行動基礎。我想《性別無敵好青春》的出版,正好可以提供一些補給資源,藉由年輕朋友揭露自身經驗的文字書寫,讓更多人看見「不一樣」的成長經驗,想像不同的「美麗與哀愁」,聽見一些選擇「自在做自己」的同志心聲。 一直以來,我從學生的身上學習到「看見多元」

的珍貴,出櫃與未出櫃,同性戀者與雙性戀者,「加入社團的」與「自求多福的」,勇敢發聲的行動主義者與小心翼翼自我探索者,在不一樣的生命樣貌,多元的生活風景中,讓我不斷有機會反思,看見自己的不足,而後尋求超越,並化為具體的行動為弱勢發聲與爭取利益。當我看到我的許多學生能發展論述,採取行動,參與策劃出版這一套兩冊《性別無敵好青春》,我內心的感受其實是「激動萬分,好驕傲」! 在女性主義教育學的相關文獻之中,我們一再看到「重視學生的經驗」之主張,也強調「關懷」的重要性,更批判社會結構的不平等,這些理論宣稱絕非空談。在我的腦海之中,近日常出現一幅對比的圖像:一邊是巧言令色、自我陶醉且號稱自己閱歷豐富的虛

名專家;另一邊是一些剛嶄露頭角,但光芒無法掩蓋,看得出頗具發展潛力的新生代;前者自信滿滿卻(因不讀書而)捉襟見肘,後者欠缺資歷但有雄心壯志,等待也積極尋覓舞台想一展長才。「資歷」是累積出來的,後起之秀的發展潛力不容小覷,相較於許多巧言令色、虛張聲勢的夸夸之言,這一本書中年輕朋友的真摯書寫,更顯得可貴。 「多元性別」不是官方語言,也非「政令宣導」,透過這本書,妳∕你將可以發現,多元性別是血汗交織,笑淚縱橫的真實人生故事,我們能夠從這些可貴的生命經驗中學習開放。而那些徒具虛名的「大人」們,也許應該更謙卑的從「好青春」的聲音和文字之中學習真誠。 游美惠(高雄師範大學性別教育研究所教授兼所長) 推

薦序2 新世代的性別共鳴,好幸會 記得是二四年春天,幾個高中生到協會辦公室探訪,自介她∕他們是來自不同高中,因為關心性別議題而集結的「地下社團」,這是我認識青少年性∕別成長學苑─也就是好性會前身的開始。 當時約好週六一早跟這群青少年朋友討論性教育,她∕他們激昂地談起在校園裡因為多元性別特質、校園文化的性別刻板氛圍,影響學習權益及衝擊人際互動關係等等困境。雖然每個人狀況不同,但同樣面對強大的升學壓迫,仍然堅持不斷跨校連結,討論性別議題。 她∕他們的對話討論,讓我記憶鮮明,深感佩服也學習很多,之後也不因她∕他們離開了高中階段而放棄這樣的理念,進而成立民間團體─好性會。 因為成長世代

不同,我無緣在高中時代就接觸性別議題,既使到了大學,當年各校的女研社還是屈指可數,常瀕臨倒社邊緣,風雨飄搖的狀況,更羡慕這群在高中時期就能結識志同道合的夥伴,能一起工作討論。這幾年來,慶幸自己還在性別組織裡工作,使得我有機會能夠不斷感受到新世代對於性別公平正義的關懷,也同樣有共鳴,因為,對我們而言,這就是生命! 這本《性別無敵好青春》是好性會首部共同作品,呈現青少年多彩的性別光譜,透過書寫個人性別意識成長經驗,集結展現不同性傾向青少年改造校園文化的經驗,並不斷在各地實踐培力以青少年為主體的性別社團理念,分享也延伸到對於生涯、家庭、自我展現及認同。其中不免有挫折、孤獨、焦慮及失落,可貴的是,

就在這些經歷的過程,她∕他們群策群力地展現了獨特的應對策略、能量與堅持下去的韌性,還有─彼此看見。 真的是好幸會「好性會」,期待這群對爭取性別平權有極高戰鬥能量的青年朋友們,發揮骨子裡百變性別的創意精髓,讓性別火種有更多的延續及傳遞……。 賴友梅(臺灣性別平等教育協會秘書長) 推薦序3 由衷盼望性別友善環境 當振圍邀請我為《性別無敵好青春》寫序時,感到非常地榮幸,也非常開心這群青春年少的可愛伙伴們的想法可以透過出版讓更多人看見與瞭解。在與好性會接觸的這些年中,一直非常欣賞振圍與其他會員的熱情與活力。從他們的熱情中,讓我看到了性別運動與同志運動的希望,似乎我們的社會將會因為這一小群人的努

力,而更尊重性別的多樣化,並對性別弱勢族群更為友善。 有幸先拜讀了這本好性會伙伴們嘔心瀝血的作品,也讓我對於性別這件事有更多的思考。在第一冊的跨性別議題中,許多作者分享了他們的成長經驗。這麼多年來,臺灣的性別運動與同志運動有很大的進展,甚至讓某些人還感嘆女性與同志人權已經太「over」了。 但我們不妨檢視一下現在小孩的成長經驗,跟數十年前有很大的不同嗎?我的母親曾告訴我,我念幼稚園時,因為穿短褲去上學,幼稚園約談了我母親,很誠懇地告訴她,不要把我打扮成小男孩的樣子。 這幾年,我姐姐和弟弟的小孩(兩位都是小男孩)先後進了幼稚園唸書,他們仍受到一些性別刻板印象的限制甚至是戕害。例如:幼

稚園老師希望我姐姐的孩子英文名字不要叫「Joy」,因為那是女孩的名字。當Joy穿粉紅色衣服去上學時,會遭到其他同學的嘲笑,老師也會跟他說:「要像個boy!」我弟的小孩更可憐,他因為個性與氣質偏陰柔,當眾被老師罵娘娘腔。雖然他搞不清楚什麼是娘娘腔,但他可以感覺到,當老師這樣說時,全班同學都取笑他。 看了這本書許多作者所分享的經驗,也讓我想起自己以及我的姪兒的經驗,這數十年來,性別氣質不符合社會主流價值的人,在學校的經驗竟是如此雷同! 雖然這幾年尊重性別多樣化似乎是政治正確了,整個政府部門也開始重視性別主流化,但是,臺灣性別環境的改變似乎有點緩慢,還有這麼多的小孩與青少年,在學校裡、在家裡

、在任何地方,因為他們的性別氣質而受到特殊的對待、甚至是歧視或壓迫。這個社會對於「性別越界」仍有許多恐懼,而這些恐懼可能從幼兒時期就開始了。也許性別教育真的應該從幼稚園開始大力推動與提倡呢! 在第二冊中,作者們闡述了更多性別上非主流的議題,根據我個人教學的經驗,相較於女性與同志,情慾上的偏離「正軌」的人會受到更多道德上的指責,而且敢挺身而出為他們說話的人非常少見。例如,臺灣一些媒體如果發現公眾人物疑似「劈腿」或「外遇」,常是一面倒的批評之聲。因此,我也很樂於看到第二冊中有更多關於情慾自主與情慾多樣化的討論,希望這些論述也可以引起更多元的討論,進而能給予所有的人更多情慾自主的空間。 除了

跨性別與情慾自主等議題之外,這本書還有更多豐富與多元的主題,可見好性會的青年朋友們真的用心關心各式各樣的性別主題,希望臺灣能有更多人可以讀到這本書,能改變更多人對性別的態度,我由衷地希望,未來的孩子們能在真正對性別友善的環境中成長。 劉安真(弘光科技大學通識教育中心助理教授) 推薦序4 在聆聽中驚呼性別多元 知道圍圍邀請我寫《性別無敵好青春》的推薦序時,除了驚喜外也跌入回憶:從中正大學酷斯拉社創社,到現在能辦講座、社課、和他校性別社團交流已一年多。 記得一開始,因為自我性向認同等因素踏入性別社團的我,當時對性別的種種概念薄弱:沒聽過性別氣質、做性別,對同志認識的範疇也很小,提到性別不平

等時僅聯想到「男生、女生這個二元性別在社會上的不平等」。當時僅懷著滿腔熱血、帶著空空的腦袋進入性別社團。 隨著和好性會的接觸、參與營隊及課程、閱讀相關書籍及資訊,我才漸漸了解:性別並非大眾所認知的二元,而是如光譜般絢麗及多樣、什麼是性∕別、除了一般所熟知的LGBT(女同志、男同志、雙性戀、跨性別)以外,還有哪些不一樣的認同、青少年和性∕別間的連結、生活中其實處處存在著性別……等等基本概念及知識。 這本書裡頭的每一篇文章、每一個主題都讓人驚奇,並且獲益無窮。 對於性別概念的初學者來說,這將是一本好的入門書。因為從咀嚼每一個人用心寫下的文字中,我們將發現:「啊!我們的生活真的處處都和性

別有所連結」、「原來性別是那麼樣的多元」,並進而開始觀察生活中的種種小細節,讓視野看得更多、更廣。 而對性別已稍有概念的朋友們,本書除了能深入對於這些概念的想法,激發出不一樣的火花以外,更能從中獲得力量,在校園、社團與生活中實踐性∕別平等。 我十分喜歡對於青少年及性∕別議題有著更多元視野的自己。 希望正在讀此書的每一個人,都能透過聆聽作者們的聲音,與自己的生命經驗連結,並開啟性別之眼哦! 鄭昱菁(國立中正大學酷斯拉社現任社長) 青春肉體告訴我的事/王振圍(臺灣青少年性別文教會秘書長,男,26歲)青少年既非成人,也非兒童,在成人與兒童的二分思維中,使青少年在當代文化中,總是

在成年人的主流思考與兒童保護中被夾殺,青少年的主體性往往被社會忽略。青少年是十分特別的過渡身分,只要度過或熬過(對有的人來說,青少年階段一點也不是個快樂的經驗,長大後選擇遺忘),青少年口頭上常以幼稚、不成熟的行為為恥,像是會用「你很幼稚耶!」來嘲笑別人的天真,同時又努力擺出大人的樣子,在以成人為主流的社會中,青少年當然希望被當作大人看待,獲得尊重;但又希望同時享受未成年的權利,可以不用負完全的責任,既獨立又依賴。西蒙.波娃(Simone de Beauvoir)說「女人不是天生的,而是後天形成的」,女性被社會建構成「女性化的、陰性的」,為了爭取平等與解放,女性應該拒絕陰性氣質因社會壓迫所造成的

侷限性,而青少年與女性有著雷同的處境,青少年被社會建構成「叛逆且服從的、幼稚且應負責任的」,青少年應拒絕因青少年發展特性所遭受的社會壓迫、或成人對青少年的刻板印象所造成的侷限性,無論是在青少年身體或是空間上,我們都應投入更多的關注,一個成熟的成人,也不是天生的,是青少年透過學習變成的。青少年的身體與社會身體和社會型態糾結關聯,同時被聯繫在一起,身體特徵構成了社會的一部分( Shilling, 2000),社會對於青少年的身體,百般看管,尤其以「學生」身分加以束縛,要求學生穿上「制服」,要求如何行走的姿態。在上課的教室中,老師可以在教室中自由行走,但學生只能被釘坐在椅子上,不能趴下,不能撐下巴,

得坐成「認真聽講」的姿式。校園中的青少女學生的穿著、姿態等行為除了受到傳統社會規範的審視外,自身也內化這樣的審視標準,必須在行為上自我節制,時常警戒自己的身體姿勢,也擔心成為男性凝視、與其他女性相互監視的焦點(黃惠琴,2005)。離開學校,社會將許多青少年玩樂的天堂「網咖」看成罪犯藏匿、毒品充斥的地方,對青少年百般阻撓;青少年學生去漫畫店租B L漫畫,竟然都被貼上十八禁的紅色貼紙,情慾被幽禁在身體裡面;連回家,想要上網看一下情色網路,都得先跨過那提醒十八歲了沒的視窗,自我欺騙自己已經擁有成年人的意識,才能夠跨越年齡限制的城牆,飛翔在自己的身體裡面,從學校、校外、到家裡,處處可見社會對青少年身體

及移動的監視管控。在臺灣髮禁解除之後,不只是青少女,也從青少男身上看見逐漸重視保養、打扮的「身體計畫」(body projects),使個人身體更具特色(Mellor & Shilling, 1997),從洗面乳、留長髮、染髮、淡粧、修眉、褲管改窄,自成一格的穿衣美學(制服改造)全面展開,期待未來能看見青少年學生有更多身體解放的跡象;另一方面,消費資本主義進入校園,原本要求全面解除髮禁及制服的青少年團體,內部開始有不同的聲音,消費資本主義可能使低社會經濟階層學生,在這場「教室競美」的非正式競爭中,無法像較高社經地位家庭的青少年,能夠消費並選擇各種服裝、飾品和保養品,在同儕比較的情況下,可能成為

因經濟因素而自卑的一群,改以訴求輕便、學生自決、去性別化的校服為替代。校園裡裡外外,都充滿了對青少年的區分實踐作為(dividing practices),規訓青少年成為「好學生」,並建立一套「好學生」的標準,例如:「你不待在教室上課,還算是學生嗎?」、「好好讀書,就是盡學生的本分」、「把書讀好,考試考好,這樣就好了」、「好學生要把衣服紮進去」、「好的女學生不應當邁步前進」等等,以規訓的技術產製出柔順身體(docile bodies),好讓學生便於管理與支配,接受學校的安排與教育。這些對青少年身體的處處規訓,我們共同的大孩子─青少年,究竟是否被社會視為自主的主體?還是被視為次一級的人種,任成人

宰制?而在規訓與宰制青少年的過程中,又將塑成怎樣的人格與性格?造就明日什麼樣的成年人?這是值得我們深省與討論的問題。

國小資優學生父母教養方式與基本心理需求之研究

為了解決彰化高中音樂班好嗎 的問題,作者于宗荃 這樣論述:

本研究旨在探討國小資優生父母教養方式與基本心理需求滿足程度的差異情形,進一步探究背景變項、父母教養方式對基本心理需求滿足程度是否有顯著預測力。樣本來自110學年度就讀臺北市國小一般智能資優班的學生,使用之研究工具為父母教養方式量表與基本心理需求滿足程度量表,採便利取樣的方式,收集得有效問卷317份。後續以描述統計、獨立樣本t檢定、單因子變異數、卡方檢定、皮爾遜積差相關與多元線性迴歸進行資料處理,得出研究結果說明如下:一、國小資優生知覺的父母教養方式,比例最高為寬容溺愛型佔58.99%,其次為威信開明型佔30.60%,專制獨裁型佔7.26%,最低為忽視冷漠型佔3.15%。二、國小資優生整體基本

心理需求屬「中高程度」滿足程度,其中自主性需求屬「中高程度」,歸屬感需求、勝任感需求屬「中程度」。三、不同性別、年級、出生序的國小資優生在父母教養方式上無顯著差異。四、不同性別、出生序的國小資優生在基本心理需求滿足程度無顯著差異,而不同年級的國小資優生在自主性需求及基本心理需求滿足程度則達顯著差異,高年級資優生的基本心理需求滿足程度顯著高於中年級資優生。五、不同父母教養方式的國小資優生其基本心理需求滿足程度有顯著差異,父母採威信開明教養方式的資優生具有相對較佳的基本心理需求滿足程度。六、「威信開明_忽視冷漠對照組」與「專制獨裁_忽視冷漠對照組」之父母教養方式對國小資優生基本心理需求滿足程度具有

預測力。七、年級變項對國小資優生基本心理需求滿足程度具有預測力。

想知道彰化高中音樂班好嗎更多一定要看下面主題

彰化高中音樂班好嗎的網路口碑排行榜

-

#1.大同國中音樂班及資優班招生說明會邀家長看子女未來發展

【記者周厚賢/彰化報導】參加110年全國音樂大賽表現優異的音樂班及通過彰化高中科學班初試達13位的資優班,成為大同國中展現傲人學習成果的班級之一。 於 n.yam.com -

#2.職缺分類瀏覽 - 全國高級中等以下學校教師選聘網

幼兒園, 國小, 國中, 高中, 高職, 全部. 工作地點: ... 市立東新國小, 111學年度東新附幼普通班代理教師簡章, 幼兒園, 臺北市, 2022/07/09, 2022/07/14, 2022/07/14 ... 於 tsn.moe.edu.tw -

#3.《Miracle》 (@chsh221_miracle0412) • Instagram photos and ...

彰化高中 21屆音樂班實習音樂會 2019.4.12 Fri. 18:30 入場19:00開始彰化高中雨賢館這邊會不定期更新音樂會的訊息有問題歡迎在匿名提問 . 預告's profile picture. 於 www.instagram.com -

#4.高中就讀彰化高中音樂班主修中提琴、副修鋼琴 - 高中高職資訊通

位於臺中市北區的私立新民高中評價如何?以下是「私立新民高中」的詳細資料:學校級別:高級中等學校學校名稱:私立新民高中... 於 highschool.moreptt.com -

#5.高中職音樂科資源

武陵高中音樂班 · 中壢高中音樂班 · 新竹高中音樂班 · 南崁高中音樂班 · 台中二中音樂班 · 曉明女中音樂班 · 新民高中音樂班 · 清水高中音樂班 · 彰化藝術高中. 於 w4.loxa.edu.tw -

#6.距離會不會是你選校的考量? @ 鍵盤幻想曲 - 隨意窩

... 但是我居然到現在才知道這個老師的兩個小孩都讀音樂班一個彰中一個曉明爲了孩子唸書,他們還在台中置產然後夫妻倆每天從台中通勤南投上班家人每天以台@ @ v0030104. 於 blog.xuite.net -

#7.【彰化高中音樂班學費】106學年度第1學期學雜費及代... +1

數) 通常高中以後會跟著老師慢慢學大學以後竹片就自己練自己生那如果是去... 中有點忘記) 而且音色沒有手工的好再來是國中一學期學費印象中三萬?,公立學費註冊費全免(貼心 ... 於 tag.todohealth.com -

#8.高中音樂班放榜 - 香水

結果女兒撕下了彰中,爸爸又跳起來「那先放棄等一下再撕...這樣會不會上(二中)?」先生,我知道你很緊張,但是我們應該沒有人會算命耶!這時主持人 ... 於 jw38jwjuto.pixnet.net -

#9.南崁高中音樂班 - 76uwfd.tokyo

擔任學生音樂班升學考試鋼琴伴奏考取桃園縣新明國中音樂班2名大成國中音樂班1名武陵高中 ... 111中區音樂班招生- 彰化高中 ... 南崁高中音樂班好嗎第一visa 金融卡. 於 76uwfd.tokyo -

#10.彰化高中音樂班師資 :: 全國各校統一編號資料庫

國立彰化高中音樂班術科兼任教師師資...高中教師.吳瓊姿.國立臺灣師範大學音樂系.助理教授...高中教師.曾馨葵.英國伯明罕音樂院鋼琴演奏家文憑.高中教師.,師資陣容. 於 schoolun.iwiki.tw -

#11.彰化縣立成功高級中學111 學年度音樂班特色招生甄選入學簡章 ...

※考生個人應繳交資料請依序排列。請考生就讀學校整理彙齊,每位. 考生單獨一份完整的報名資料,再依學校報名名冊順序排好, ... 於 www.tngs.tn.edu.tw -

#12.藝才培育學校喊不能只看人數| 中小學 - 聯合報

中小學藝才班招生人數銳減,音樂班招生率連三年未達七成。 ... 彰化藝術高中是完全中學,國中舞蹈班每班僅個位數學生,校長李碧堯坦言學生確實太少, ... 於 udn.com -

#13.音樂班| 師資陣容 - 中大壢中

國立中央大學附屬中壢高級中學音樂班110學年度術科兼任教師一覽表科目教師學 歷鋼琴朱若萍美國舊金山音樂院碩士鋼琴呂婉如比利時皇家布魯塞爾音樂院演奏文憑鋼琴李孟慈 ... 於 www.clhs.tyc.edu.tw -

#14.彰化高中第19屆音樂班畢業音樂會-音- Home | Facebook

大家好,我是富羚,主修大提琴想知道我如何演奏一個跟我身高差不多高的樂器嗎?那就一定要來聽我們的音樂會! No photo description available. 於 zh-tw.facebook.com -

#15.拉縴人兒童合唱營開幕賴峰偉鼓勵傳唱真善美正能量 - 中央社

賴峰偉表示,澎湖音樂成績全國名列前茅,30年前馬公國小校長許春波成立音樂班,播下音樂種子,如今開花結果,去年南部8縣市音樂比賽,澎湖榮獲5項特 ... 於 www.cna.com.tw -

#16.【問題】女同學與學姊們.. - 華陽夢想-彰化高中- 深藍論壇

彰中音樂班 大概算彰化最好的特殊才藝班吧. 相較之下品行也比較不會變差. 女生讀男校有何危險?? 我相信能考進彰中. 品行應該都有一定的程度吧. 於 www.student.tw -

#17.彰化縣立成功高級中學- 音樂班師資列表 - Google Sites

音樂班 行事曆 · 術科考試範圍表 · 音樂班師資列表 · 榮譽榜 · 照片集錦 · 資源連結 · 期末考曲目填寫 · 學生平時成績 · 彰化縣立成功高級中學 ... 於 sites.google.com -

#18.花火節舞台演出與在地表團合作提昇地方表演藝術能見度

... 團、星聲代合唱團、馬公高中合唱團、Dream Army、貳樓Second Floor、DF現代音樂樂團、騎海豚樂團、遊手好絃樂團、夢想飛行樂團、馬公國小音樂班、 ... 於 life.tw -

#19.傳承百年古禮文化體驗與教學兼具彰化埔鹽永樂社區迎親廊道獲 ...

水土保持局實現永樂社區發展協會發想,將傳統婚禮時必備的禮品、器具、禮俗文化與喜慶元素,透過裝置藝術與空間營造,融入社區閒置空間, ... 於 www.storm.mg -

#20.國立彰化高中音樂班術科兼任教師師資

鍵 盤 樂 職 稱 姓 名 鍵 盤 樂 高中教師 王乃加 鍵 盤 樂 高中教師 何欣怡 鍵 盤 樂 高中教師 吳真真 於 163.23.148.28 -

#21.彰中音樂班雙姝國際升學1人中3校、1人1校如願 - 自由時報

努力就做得到!國立彰化高中音樂班應屆畢業生何千侑、陳靚瑜,朝國際升學邁進,學測前一邊苦讀國文、 英文更勤練術科,一邊著手準備申請海外學校的 ... 於 news.ltn.com.tw -

#22.班上唯一男生就愛音樂 - 人間福報

很多高中男校的學生嚮往與女生同班,國立彰化高中音樂班二年級學生陳柏宇「得天獨厚」,全班只有他一個男生,其餘三十一名同學都是女生,羨煞同校二千七百多名男生。 於 www.merit-times.com -

#23.彰化高中音樂班好嗎、彰中實驗班

彰化高中音樂班好嗎 在PTT/mobile01評價與討論, 提供彰中實驗班、清水高中音樂班、彰化高中老師就來夜市攤販資訊集合懶人包,有最完整彰化高中音樂班好嗎體驗分享訊息. 於 nightmarket.reviewiki.com -

#24.彰化高中音樂班的評價費用和推薦,EDU.TW、FACEBOOK

彰化高中音樂班 的評價費用和推薦,在EDU.TW、FACEBOOK、YOUTUBE、PTT.CC、INSTAGRAM和T.L.江天霖這樣回答,找彰化高中音樂班在在EDU.TW、FACEBOOK、YOUTUBE、PTT. 於 edu.mediatagtw.com -

#25.問~我這樣的資歷考哪所高中的音樂班好-~~20點 - 長崎大學推薦

20點本人明年要考高中音樂班好像要提前考什咪咚咚的甄選嗎? ... 華岡藝校中部高中音樂班聯招學校台中二中清水高中彰化高中嘉義高中南投高中正心高中曉 ... 於 x97rv11v.pixnet.net -

#26.國立彰化高級中學- 维基百科,自由的百科全书

國立彰化高級中學(英語:National Changhua Senior High School,CHSH),簡稱彰化高中、彰化 ... 性别, 普通班、數理資優班、數理實驗班、語文資優班只收男生音樂班、科學班 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#27.[破解]什麼! 原來音樂班是這樣! ? | 音樂板| Meteor 學生社群

國小國中念音樂班,高中跑出來念普通學校就真的能感受到氣質真的,真的,真的有差,環境也真的,真的,真的有差,在音樂班裡面感覺被保護得很好,出來像放生(?). 於 meteor.today -

#28.音樂班 - 新民高中

轉知【2022 北藝大夏日學校】藝術類營隊課程(傳統音樂/戲劇/美術/舞蹈/動畫) #熱情招生中。 37. 2022/05/10, 恭喜本校高中音樂班三年級許芳菱同學錄取國立臺北藝術大學 ... 於 www.shinmin.tc.edu.tw -

#29.彰中80周年校慶正副總統祝賀音樂班女高音領唱原民版國歌

國立彰化高中今(23日)舉辦八十周年校慶,總統蔡英文透過視訊,祝賀彰中生日快樂,並由副總統賴清德代表到場,除致詞觀禮,並帶來祝福。 於 www.appledaily.com.tw -

#30.你我所喜歡的年代音樂 - 國立公共資訊圖書館

現任愛唱歌手合唱團藝術總監暨指揮,任教於國立彰化高中音樂班、國立南投高中音樂班、草屯國中音樂班,並指導清水牛罵頭愛樂合唱團、大甲國中合唱團。 《合辦單位》 於 www.nlpi.edu.tw -

#31.總覽- 即時新聞- 工商時報

生活 從林徽因故事看自由台韓合作音樂劇《徽因》再現 | 07/10 06:50 ... 生活 麥寮鄉經費多福利好高中運動班午餐免費還有加菜金 | 07/09 17:43. 於 ctee.com.tw -

#32.教育快充站Education Snacks

由高中端與大學端合作規劃課程,專門為數理成績優異的高中生所設置的科學班,最早規劃為高中直升 ... 01:45 各縣市停課情形(5/19各縣市公布,5/20新增彰化停課一週) 於 edu2021.firstory.io -

#33.音樂升學班Q&A

所以 國中以上的學生可考慮就讀音樂班。 d)我們音樂中心建議:家長們考慮仔細,和孩子討論好,再準備讀不讀音樂班,考不考音樂 ... 於 victormusic.pixnet.net -

#34.彰化高中音樂班錄取分數 - 雅瑪黃頁網

搜尋【彰化高中音樂班錄取分數】相關資訊的網站及服務公司,方便你快速正确找到所需的資料。 於 www.yamab2b.com -

#35.OPENTIX兩廳院文化生活

全新售票平台「OPENTIX」為眾人創造最豐裕的文化生活,為文化內容找到忠實用戶|我們承諾,持續繁盛。讓「OPENTIX」與你分享一個智慧互動、數位體驗的文化生活入口。 於 www.opentix.life -

#36.臺灣中區111 學年度高級中等學校音樂班特色招生甄選入學聯合 ...

1. 系統關閉為止,逾時不受理. 2. 信封註明「中區音樂班志願選. 填表」字樣。 甄選入學聯合分發放榜111 年7 月12 日(星期二). 11:00 公告於國立彰化高級中學. 於 www.shsh.ylc.edu.tw -

#37.獻給彰化高中第十九屆音樂班#高中回憶錄 - YouTube

回憶還在手機裡,決定拿出來剪輯一下!影片雜亂無章,第十九屆 彰化高中音樂班 看得懂就好。 於 www.youtube.com -

#38.【彰化高中音樂班】與【彰化縣市音樂班】【想考高中音樂班 ...

【彰化高中音樂班】的網路資訊大全.【彰化縣市音樂班】,【想考高中音樂班】,【彰化高中的音樂班】的新聞內容,購物優惠,廠商名單都在城市黃頁。 於 dow10k.com -

#39.南山高中

招生資訊_辦學理念說明會. 於 www.nssh.ntpc.edu.tw -

#40.評審「彰化縣音樂比賽」後感言 - 鄭俊騰名琴弦樂器有限公司

相信嗎?我小時候念過的員林國小、彰化高中現在都已創設音樂班,聽了許多「學弟、學妹」們認真、簡短(每人拉兩分半鐘) 的演出後,本人得到以下的結論 ... 於 www.ctcrareviolins.com -

#41.彰化高中音樂班女生夏季制服一套(全新品.可挑尺寸) - 奇摩拍賣

199免運╭*水手服專賣店*╯~彰化高中音樂班女生夏季制服一套(全新品.可挑尺寸) | 於 tw.bid.yahoo.com -

#42.臺灣北區111 學年度高級中等學校音樂班特色招生甄選入學聯合 ...

備. 註. 一、凡經由本管道入學者,可獲本校獎學金,學費比照新北市高中音樂班(代辦費另收)。 二、為全國歷史最悠久之音樂實驗班,自1967 即創班,秉承全人教育理念,教學 ... 於 jr.hs.ntnu.edu.tw -

#43.高中就讀彰化高中音樂班主修中提琴、副修鋼琴

國小→彰化縣民生國小音樂班 國中→彰化縣彰化國中音樂班(現在改名為彰化藝術高中) 高中→彰化高級中學音樂班 大學→東海大學音樂學系 六歲開始學習鋼琴樂理,開始我的 ... 於 web.thu.edu.tw -

#44.111年教師甄試考情一覽表 - 志聖文教

即時更新當年度最新的教甄考情(國小教甄/國中教甄/公幼教甄/高中教甄/公幼教保員), ... 彰化縣國小暨幼兒園教師聯合甄選 ... 新北市石碇國小一般教師2名/音樂. 於 www.easywin.com.tw -

#45.111年國中會考落點|歷年各區高中預估錄取門檻分數成績 ...

【高中升學最大的魔王】學習歷程該如何攻略【高升大的捷徑】如何提升自己的升學優勢【素養考題如何破解】高中不能再靠背多分. 於 juniorexam.pixnet.net -

#46.MUZIK 3月號/2015 第95期 賦格的藝術 - 第 52 頁 - Google 圖書結果

我二哥那峙就疆彰化高工的雷子科,有一天他崩始祖起音娜鲁来,然役又置黑修唱片, ... 不中断学智,生活中艘禽兽原来天助兄徐高中朋始就参奥教禽的鼓班到现在都没有中断, ... 於 books.google.com.tw -

#47.員林高中驚喜藝合團打造星空音樂會 - 中時新聞網

演奏會主持人、彰中二年級的陳昱絜說,首次嘗試跨界合作,發現美術班的學生並非想像中那麼文靜被動,反而很好溝通,討論後決定曲目朝較為流行、大眾化的 ... 於 www.chinatimes.com -

#48.音樂班簡介

彰中 首頁 · 彰中簡介 · 行政單位 · 教學園地 · 特色課程 · 協同單位 · 在校生 · 家長訪客 · 教職員 · 八十周年校慶網站 · 畢業典禮 ... 音樂班例行演出 ... 於 www.chsh.chc.edu.tw -

#49.Re: [問卦] 彰化高中算是明星學校嗎? Feynman5566 PTT批踢 ...

彰化高中 : 是彰化地區的第一志願 : 但是如果以整個中部來看 : 最低錄取PR值大概還比文華、 ... 而且其實普通班上前段大學的也有,你真的是彰中校友? ... 還有音樂班. 於 www.ucptt.com -

#50.考國中音樂班

107學年度國中音樂班聽寫模擬考2 · 一音程· 二節奏. A. 節奏一. B. 節奏二. ... 高中就讀彰化高中音樂班主修中提琴副修鋼琴 ... 唸音樂班好嗎科班生三大迷思解惑. 於 hawaii888.net -

#51.彰化高中音樂班彰化首推全縣藝才班七校聯展 - Itemn

由臺中教育大學老師曾仰賢統整忠孝,像是音樂藝家人- 彰化藝術高中音樂班音樂藝家人- 彰化藝術高中音樂班. 536 likes. 在八卦山秀麗的環境下,作文6級分大滿貫,但彰化 ... 於 www.plicadsh.co