徐譽滕的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦王凱寫的 超易上手:吉他彈唱金曲200首 和王一(主編)的 吉他彈唱總動員(第4季):超新流行金曲大合集(二維碼視頻版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站徐誉滕也說明:徐誉滕 ,艺人徐誉滕。徐誉滕的微博主页、个人资料、相册。新浪微博,随时随地分享身边的新鲜事儿。

這兩本書分別來自化學工業出版社 和北京體育大學出版社所出版 。

國立臺灣師範大學 藝術史研究所 蔡家丘所指導 葉思佑的 臺灣美術、設計與包浩斯的交會-以顏水龍的創作和教學為例 (2021),提出徐譽滕關鍵因素是什麼,來自於顏水龍、包浩斯、美援、美術設計。

而第二篇論文國立臺南藝術大學 藝術創作理論研究所博士班 文貞姬、陳懷恩所指導 羅嘉惠的 活化臨場:臺灣裝置藝術(1980-2005) (2021),提出因為有 臺灣裝置藝術、臺灣當代藝術、裝置性、活化臨場、複合媒體的重點而找出了 徐譽滕的解答。

最後網站徐譽滕[做我老婆好不好] MV 影片Dailymotion則補充:徐譽滕 [做我老婆好不好] MV. greatwallmultimedia. 追蹤. 5年前. KKBOX︰http://goo.gl/eOu9pS mymusic︰http://goo.gl/op4Wb9

超易上手:吉他彈唱金曲200首

為了解決徐譽滕 的問題,作者王凱 這樣論述:

編者在前面40頁短小的篇幅將吉他入門知識講解得簡單透徹,加上合理的基礎和弦練習,使初學者容易上手;又將近年來受吉他彈唱愛好者歡迎、流傳廣泛的經典歌曲200首改編為適於吉他彈唱的曲集。每首歌曲均附六線譜、簡譜、歌詞,彈奏者可隨着吉他優美的伴奏盡情演唱。本曲集具有內容經典、高性價比,標注清晰、編校精湛、編排人性化的特點。

徐譽滕進入發燒排行的影片

臺灣美術、設計與包浩斯的交會-以顏水龍的創作和教學為例

為了解決徐譽滕 的問題,作者葉思佑 這樣論述:

本研究以顏水龍(1903-1997)的創作與教學為例,從中考察其作品風格與教 育理念中吸收包浩斯元素與理念的過程。由於顏水龍個人的藝術學習歷程較為複 雜,地域上,觸及臺灣、日本,與法國;時間軸上,橫跨戰前的日治時期到戰後 臺灣,這期間臺灣的美術教育也產生轉變,從日治時期的圖案畫課程,僅以圖像 方法學為導向;到戰後專門美術科系的成立,以培育藝術家為導向,體現出臺灣 美術教育的流變。在 1950 年代美援的協助下,中國生產力中心以及臺灣手工業推廣中心等機 構成立後,諸多的外國學者專家前往臺灣,他們帶來美術設計、工業設計等新知, 促使藝術家開始注意到設計的重要性,與此同時,亦孕育著臺灣在 1960

年代, 設計科系的作興,以及相關刊物的出版。此階段可謂美術領域跨度到設計領域的 轉換期,基於這個轉換,筆者以包浩斯在臺灣的影響作為角度,進行探討,觀看 包浩斯在此時期與臺灣美術、設計的交會。其中,以顏水龍作為包浩斯的導入者之一,作為整個研究架構的核心,有別 於建築史,而是加入美術史的角度,整理包浩斯何時,且如何傳入臺灣,以及 1960 年代前後,臺灣的藝術界到設計界如何理解包浩斯,作為撰述脈絡。並透過戰後, 顏水龍作為畫家、廣告設計家、工藝家、教育家等多重身份,成為不可多得的人 才,原以純美術為目的而推廣手工藝之美的他,在戰後政策的驅動下,轉而推動 具有實業性的工藝品,此過程中,他應用包浩斯

的元素與理念,不僅在圖像作品 與產品製作中呈現,亦在課堂中教授包浩斯概念。從中可一探,顏水龍作為包浩 斯的傳布者,以及包浩斯理念在臺灣的實踐。

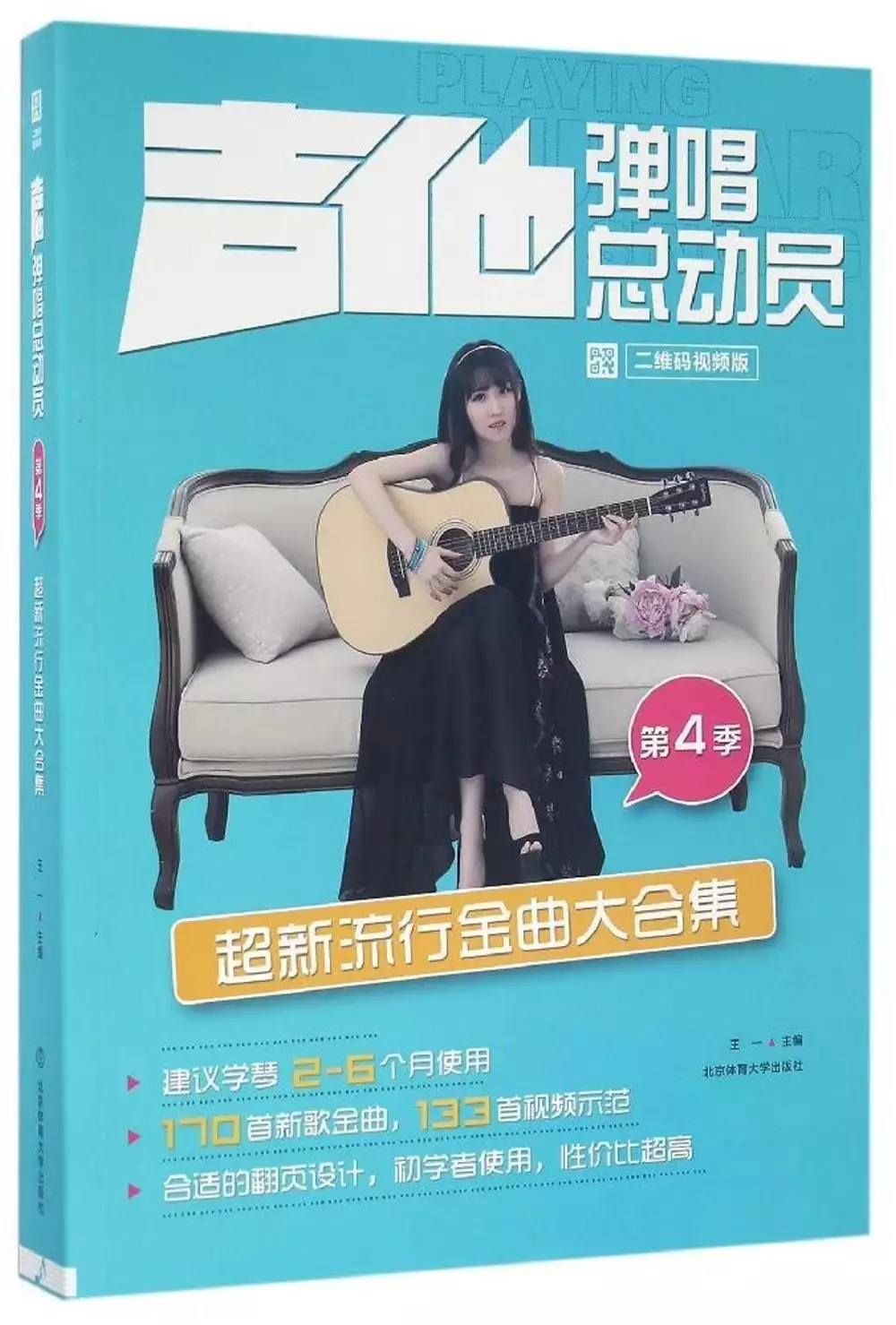

吉他彈唱總動員(第4季):超新流行金曲大合集(二維碼視頻版)

為了解決徐譽滕 的問題,作者王一(主編) 這樣論述:

海量曲目,超多視頻示范,超高性價比。合適的翻頁設計,彈奏使用更方便。專為初學者的編配設計,簡單易上手。《吉他彈唱總動員(第四季):超新流行金曲大合集(二維碼視頻版)》的彈唱總動員系列2016年最新合集。第四季集結了最新的流行歌曲改編為彈唱曲,選題內容新,迎合了廣大吉他愛好者的需求。170首歌曲,133首視頻示范。特別收錄了周傑倫2016年新專輯歌曲,薛之謙,田馥甄,金志文,鄧紫棋,汪蘇瀧,蕭敬騰,徐佳瑩,蘇運瑩,陳奕迅等好歌金曲一網打盡!王一,自由撰稿人,音樂人,新媒體音樂推廣人,與出版社合作出版數十種圖書,對於吉他演奏,指彈吉他提高,流行音樂編曲有獨到見解,深受廣大讀者喜

愛。

活化臨場:臺灣裝置藝術(1980-2005)

為了解決徐譽滕 的問題,作者羅嘉惠 這樣論述:

臺灣1980年代,「裝置藝術」被視為藝術發展的新途徑,藝術家試圖以此展現臺灣在地藝術的特殊性,這段歷程給予後來的藝術家一種啟發的作用,成為臺灣藝術史上和意識型態上的連續關係,對臺灣藝術從現代藝術跨入當代藝術的發展有著推波助瀾的作用。但「裝置藝術」始終存在著定義模糊與其他藝術類型交疊的情況,難以探究其發展途徑與趨勢。因此,本論文以西方理論及臺灣裝置藝術作品交叉比對為基礎,獲得相關概念與知識框架,來設定「裝置藝術」的判定標準,探究「藝術裝置」與「裝置藝術」的歷時性與共時性發展。了解裝置藝術如何汲取「新前衛」的精神及策略來轉化傳統觀眾「觀看」藝術的方式,並通過「活化臨場」的意圖:即「場所」、「物件

」、「觀者」之活化來擴張「藝術家」、「作品」、「觀眾」與科技社會的關係。本研究通過後現代的審美視野來討論「活化臨場」的美學,了解後現代主義美學對多元性的衷愛及形式主義美學從視覺「感知」到身體「感知」再到「認知」的轉折。研究設定臺灣裝置藝術形成時間為80年代,乃因臺灣60年代的複合藝術並不影響80年代裝置藝術的形成,且裝置藝術的趨勢與國際潮流之對應十分明顯。限縮在2005年以前,乃因官方美術館的支持影響著裝置藝術內容的轉變。國外:威尼斯雙年展自2000年後漸增加媒體科技發展帶來的複合媒體裝置,2007年後已屬跨領域創作。國內:臺北雙年展展覽題旨改變,原本強調本土的內容在2000年後出現追逐「國際

化」傾向,但2006年後轉向反全球化運動。此外,替代空間轉型與比賽獎掖制度均在2005年左右擴展成跨域等新模式。本論文旨在提供一個去西方中心的分析方法,從藝術史及美學脈絡演變的角度和「臺灣」自身的觀點來檢閱裝置藝術出現於後現代社會之途徑與趨勢,為臺灣裝置藝術建立起一個相對清晰的歷史。了解1980-2005年間,藝術家如何接收及反應西方「裝置藝術」的概念,進行在地知識、在地關懷的轉譯。「裝置藝術」屬傳統藝術範疇與場域擴張下的實驗成果,也是藝術及藝術機制自我批判下的産物。藝術家藉此混融其他藝術系統,打破既定框架限制,防止自身藝術實踐或概念僵化。以一種具有彈性與靈活度的類型學概念來分析並重繪裝置藝術

在臺灣當代藝術中扮演的關鍵角色,建構其歷史脈絡,有其意義。

想知道徐譽滕更多一定要看下面主題

徐譽滕的網路口碑排行榜

-

-

#2.所有徐譽滕相關的吉他譜

樂譜首頁 > 徐譽滕. 徐譽滕. ent.qq.com. 熱門樂譜. 歌名, 作詞, 作曲, 瀏覽次數, 建立時間. 相關影片. 關於我們 隱私權政策 業務合作 常見問與答 法律資訊. Copyright © ... 於 www.91pu.com.tw -

#4.徐譽滕[做我老婆好不好] MV 影片Dailymotion

徐譽滕 [做我老婆好不好] MV. greatwallmultimedia. 追蹤. 5年前. KKBOX︰http://goo.gl/eOu9pS mymusic︰http://goo.gl/op4Wb9 於 www.dailymotion.com -

#5.致敬刘德华梅艳芳张国荣,却是大半个娱乐圈的缩影_关之琳

2020年5月,徐誉滕发行了一首新歌《粉丝记事本》,歌曲没有什么情情爱爱,只是以一个普通粉丝的心态去诉说对港台娱乐圈的情怀。 於 www.sohu.com -

#6.徐譽滕(作詞人) 歌詞| Mulanci

徐譽滕 (作詞人)創作的歌詞:粉絲記事本, 老地方, 那個月亮, 拂袖, 量子糾纏, 如果你愛上了別人, 船長, 回到回不到, 糊弄猻, 老套, 白襯衫牛仔褲, 踏歌行, ... 於 www.mulanci.org -

#7.等一分钟徐誉滕动画版

您在查找等一分钟徐誉滕动画版吗?今日头条提供详尽的搜索结果聚合,每天实时更新。我们致力于连接人与信息,让优质丰富的信息得到高效精准的分发,促使信息创造价值。 於 www.toutiao.com -

#8.徐譽滕_百度百科

徐譽滕 ,原名徐海,1981年2月18日出生於中國江蘇省徐州市,畢業於南京藝術學院音樂學院聲樂專業,中國內地男歌手、音樂製作人。早年在南京音樂頻道做過節目主持人, ... 於 baike.baidu.hk -

#9.“神曲鼻祖”徐誉滕发歌了!一口气唱了13位童年偶像 - YouTube

说到 徐誉滕 ,估计现在的很多00后都没听过他的名字,科班出身的他,刚开始还是名主持人,直到一首网络的爆火,让 徐誉滕 走上了歌手之路,他的歌很多都 ... 於 www.youtube.com -

#10.天使

经典歌曲徐誉滕经典歌曲推荐等一分钟天使的翅膀做我老婆好不好完整版. تشغيل ... 徐譽滕天使的翅膀MV. تشغيل - play · تحميل - download. 徐誉滕 ... 於 blog.filkhabr.com -

#11.徐譽滕- 做我老婆好不好| Blog, Remember, Tv

Apr 13, 2019 - This Pin was discovered by 裕傑(名杰) 洪. Discover (and save!) your own Pins on Pinterest. 於 www.pinterest.com -

#12.心疼自己「唱哭過多少為愛迷失自我的心聲」 | 徐譽滕 - Facebook

... 徐譽滕 作曲: 徐譽滕 編曲: 徐譽滕 吉他:谷粟MV導演:朱俊強製作人: 徐譽滕 和聲: 徐譽滕 錄音師:楊虎混音師: 徐譽滕 母帶:王秉皇還是簡單一點一個人的晚餐味道竟然比以前 ... 於 www.facebook.com -

#13.徐譽滕- 心疼自己「其實我不是想你 - YouTube

KarenDaidai Music Channel ♪ FACEBOOK | https://www.facebook.com/pg/KarenDaidaiMusicChannel/posts/?ref=page_internal ♪ YOUTUBE ... 於 www.youtube.com -

#14.市內電話來電答鈴_答鈴下載

727804, 說謊【邂逅爵士慈善音樂會Live版】, 林宥嘉 ; 727842, 讓子彈飛【粵語】【新專輯首支派台歌】, 陳柏宇 ; 088268, 做我老婆好不好_K歌必唱深情代表作, 徐譽滕 ; 088269 ... 於 frbtweb.cht.com.tw -

#15.【音乐】徐誉滕歌曲合集_哔哩哔哩 - bilibili

【音乐】 徐誉滕 歌曲合集 · 星星和我睡不着 · 爱若去了 · 你不懂我 · 放了手忘了我 · 彩色粉笔 · 二话西游 · 深深深深 · 天使的翅膀 ... 於 www.bilibili.com -

#16.徐譽滕 - 歌詞大全網

徐譽滕 的歌曲歌詞大全 ; 做我老婆好不好 · 8.2分 ; 等一分鐘 · 8.6分 ; 天使的翅膀 · 8.1分 ; 你不懂我 · 9.3分 ; 我的傳奇 · 9.7分 ... 於 www.appleofmyeye.com.tw -

#17.米6体育网页版客户端-(中国)官方网站IOS/安卓/手机APP下载安装

徐譽滕, 2023-10-11. 陽光玫瑰葡萄價格跳水. 徐清原, 2023-10-11. 劉元春:5大原因導致7月各類經濟數據回落高溫是超預期因素. 陳蓉, 2023-10-11. 事關生育大計!這項新製度 ... 於 haohaoyi.cn -

#18.徐誉滕- 抖音百科

徐誉滕 ,中国内地男歌手,音乐创作人。1981年出生于江苏徐州,1999年考入南京艺术学院声乐表演专业, ... 於 m.baike.com -

#19.徐誉滕歌曲大全

徐誉滕 歌曲大全 · 等一分钟 · 放了手就忘了我 · 天使的翅膀 · 剪断 · 做我老婆好不好 · 二话西游 · 写给童年的我 · 燕子楼歌 ... 於 www.9ku.com -

#20.必勝大丈夫歌曲2023 精選在Youtube/網路影片/Dcard上的焦點

3:49. 心疼自己必勝大丈夫電視劇插曲. 徐譽滕必勝大丈夫插曲. 未授權. 多想留在你身邊必勝大丈夫電視劇插曲. 劉增瞳必勝大丈夫插曲. 未授權. 於 www.appsland.online -

#21.徐譽滕伴奏-等一分鐘-天使的翅膀-做我老婆好不好-粉絲記事本

歡迎來到淘寶Taobao茉伊伴奏音樂工作室,選購徐譽滕伴奏-等一分鐘-天使的翅膀-做我老婆好不好-粉絲記事本,淘寶數億熱銷好貨,官方物流可寄送至全球十地,支持外幣支付 ... 於 world.taobao.com -

#22.徐譽滕- 線上收聽新歌及免費下載mp3歌曲

在JOOX收聽徐譽滕的新歌和專輯如果你愛上了別人• 李雷和韓梅梅(Live) • 老地方• 相思網• 白襯衫牛仔褲... 於 www.joox.com -

#23.Hiroth25 - 徐譽滕等一分鐘

Stream 徐譽滕等一分鐘by Hiroth25 on desktop and mobile. Play over 320 million tracks for free on SoundCloud. 於 soundcloud.com -

#24.等一分鐘- 徐譽滕- 『超高无损音質』【動態歌詞Lyrics】

等一分鐘歌手: 徐譽滕 作曲: 徐譽滕 作詞: 徐譽滕 如果時間忘記了轉忘了帶走什麼你會不會至今停在說愛我的那天然後在世界的一個角有了一個我們的家你說我 ... 於 www.youtube.com -

#25.徐誉滕的音乐主页

徐誉滕 · 等一分钟. 徐誉滕茉莉花开 · 天使的翅膀. 徐誉滕李雷和韩梅梅 · 做我老婆好不好. 徐誉滕做我老婆好不好 · 粉丝记事本. 徐誉滕粉丝记事本 · 等一分钟(Remix). 徐誉滕等 ... 於 y.qq.com -

#26.歌@~。原來。 - 個人新聞台

【專輯歌手】:徐譽滕【歌曲名稱】:做我老婆好不好 走過多少路口聽過多少歎息我認真著你的不知所措 這種迷茫心情我想誰都會有 幸運的是能分擔你的愁 於 mypaper.m.pchome.com.tw -

#27.徐譽滕( 徐歆舜) 共收藏27張專輯72首 ...

徐譽滕 ,原名:徐海。生日: 1981 年2 月18 日。 ... 2005 年正式簽約北京芊芊港文化藝術有限公司,成為旗下簽約藝人。 2005 年簽約五大唱片公司之一的EMI ,成為EMI 詞曲 ... 於 mojim.com -

#28.徐誉滕明星资料大全

徐誉滕. 毕业于南京艺术学院声乐专业。在南京音乐频率做过节目主持人,2005年签约经纪公司成为一名艺人 ... 於 www.iqiyi.com -

#29.粉丝记事本- 徐誉滕

[00:00.00]徐誉滕- 粉丝记事本 [00:00.00]作词:徐誉滕 [00:00.18]作曲:徐誉滕 [00:00.30]编曲:徐誉滕 [00:00.51]吉他:蔡勇 [00:00.72]口琴:刘晓光 於 www.kugeci.com -

#30.性笑話大全(8) - 第 110 頁 - Google 圖書結果

... 徐譽滕 呈堂供詞:“風吹清夢醒,雪瓣漫天揚,一晌的貪歡曉來收場”點評:一夜情的典型結局,不收場就壞事了。如果說謝軍的“那一夜”是俗人的一夜情,那這首〈茉莉花開〉就是 ... 於 books.google.com.tw -

#31.徐誉滕

Explore music from 徐誉滕. Shop for vinyl, CDs, and more from 徐誉滕on Discogs ... 徐誉滕. 徐誉滕. Variations: Viewing All | 徐誉滕 · 徐誉腾, 徐誉藤, 徐譽滕, ... 於 www.discogs.com -

#32.心疼自己(Remix) (徐譽滕)的歌詞– 眾藝人- 歌曲

找心疼自己(Remix) (徐譽滕)的歌詞– 眾藝人– 還是簡單一點一個人的晚餐味道竟然比以前還要平淡沒有你我和寂寞之間一樣…… 開啟MyMusic APP立即聽歌. 於 www.mymusic.net.tw -

#33.徐誉滕蒙面唱将

您在查找“徐誉滕蒙面唱将”吗?抖音短视频,帮你找到更多精彩视频内容!让每一个人看见并连接更大的世界,让现实生活更美好。 於 www.douyin.com -

#34.做我老婆好不好- 徐誉滕【动态歌词Lyric】 高音质 ... - YouTube

《做我老婆好不好》 是 徐誉滕 演唱的歌曲,时长04分28秒,由作词,作曲,该歌曲收录在 徐誉滕 2007年的专辑《做我老婆好不好EP》之中,如果您觉得好听 ... 於 www.youtube.com -

#35.等一分钟Wait One Minute — 徐誉滕Xu Yu Teng

Watch the video for 等一分钟Wait One Minute from 徐誉滕Xu Yu Teng's 滕爱Teng Love for free, and see the artwork, lyrics and similar artists. 於 www.last.fm -

#36.放了手就忘了我Forget About Me - 徐譽滕

... 徐譽滕被Shazam 過1454 次的放了手就忘了我Forget About Me ... 徐譽滕. 國語流行樂. 1,454 次Shazam. 播放完整歌曲. 享受多達一個月的免費體驗. 分享. 於 www.shazam.com -

#37.中國式寂寞 - Google 圖書結果

... 徐譽滕也是位“80後”。南藝畢業的他不僅為任賢齊、劉若英等歌手寫了不少好歌,而且自己創作並演唱的《下一分鐘》、《我原以為》等作品也都在網上小有名氣。據他稱,這首歌 ... 於 books.google.com.tw -

#38.如何评价歌手徐誉滕?

前几天去KTV随便点歌,点到了徐誉滕,其实这个歌手早些年还是很多人听的,《做我老婆好不好》《等一分钟… 於 www.zhihu.com -

#39.徐譽滕《等一分鐘》 很少有歌曲像這首一樣 - YouTube

徐譽滕 《等一分鐘》 很少有歌曲像這首一樣,發行十幾年後依然很火. 153 ... 2007年 徐誉滕 《等一分钟》唱哭多少人,伤感情歌催泪感人,经典! Đinh Tiểu ... 於 www.youtube.com -

#40.经典歌曲徐誉滕经典歌曲推荐《等一分钟》《天使的翅膀》《做 ...

#经典歌曲 徐誉滕 经典歌曲推荐《等一分钟》《天使的翅膀》《做我老婆好不好》完整版. 762K views · 2 years ago ...more. 单眼皮小哥. 1.81K. Subscribe. 於 www.youtube.com -

#41.扶老太太過馬路

《扶老奶奶過馬路》是由徐譽滕填詞、譜曲,徐譽滕和阿原演唱的一首流行歌曲,發行於年6月1日,收錄於專輯《扶老奶奶過馬路》中。. 所屬專輯. [1] 中文 ... 於 bettercallalberto.es -

#42.徐譽滕《粉絲記事本》 - YouTube

徐譽滕 粉絲記事本作詞: 徐譽滕 作曲: 徐譽滕 編曲: 徐譽滕 那一年迷上了郭富城於是梳了一個和他一樣的頭髮不明白劉德華和關之琳為什麼就不是情侶啊直到 ... 於 www.youtube.com -

#43.酷游体育app下载网址-(中国)官方网站IOS/安卓/手机APP下载安装

徐譽滕. 查看数 56 收藏数 782023-10-11 · 時政微觀察|發出更強有力的“金磚聲音” · 緬北電詐深淵:四個被騙的孩子,四個絕望 · 滿滿 ... 於 haohaoyi.cn -

#44.你不懂我[徐譽滕演唱歌曲]

《你不懂我》是徐譽滕演唱的一首流行歌曲,由高志遠填詞、譜曲、製作,發行於2008年10月22日,收錄於發行的專輯《滕·愛》中。歌曲歌詞夜幕已深收起行裝往哪裡投奔哪 ... 於 www.jendow.com.tw -

#45.徐譽滕- 吉他谱集- 音乐人

徐譽滕 的吉他谱合集,chord4四和弦. 於 chord4.com -

#46.徐譽滕- 維基百科,自由的百科全書

徐譽滕 (1981年2月18日—),曾用名徐歆舜,原名徐海,江蘇徐州人,中國男歌手、音樂創作人。他創作的歌曲在中國手機彩鈴時期廣受歡迎。 於 zh.wikipedia.org -

#47.徐譽滕

徐譽滕 (1981年2月18日—),曾用名徐歆舜,原名徐海,江蘇徐州人,中國男歌手、音樂創作人。他創作的歌曲在中國手機彩鈴時期廣受歡迎。 於 www.wikiwand.com -

#48.徐譽滕

在Apple Music 聆聽徐譽滕的音樂。 尋找徐譽滕最熱門的歌曲和專輯,包括《天使的翅膀》、《彩色粉筆》 及更多作品。 於 music.apple.com -

#49.徐誉滕迷恋电视剧《猎场》有感写下《心疼自己》

谁说音乐市场不景气,知名歌手徐誉滕除了每个月10几场各地演出邀約外,今年下半年更保持每月发表一首新作品的高產量,昨日他再度发表一首强烈徐氏风格 ... 於 m.sohu.com -

#50.徐誉滕 - 广州星田策划服务有限公司

明星探店. 徐誉滕. 在线咨询全国热线 13763337670. 产品介绍. 徐誉滕JPG.jpg. 上一条 查看详情+吴启华; 下一条 查看详情+没有了. 本文标签:. 相关服务/ service. 於 www.xingtianstar.com.cn -

#51.徐誉滕(中国内地男主持人、歌手,音乐制作人)

徐誉滕. 中国内地男主持人、歌手,音乐制作人. 徐誉滕(1981年2月18日-),出生于江苏省徐州市,毕业于南京艺术学院,中国内地男歌手、音乐制作人。 立懂百科带你了解 ... 於 baike.sogou.com -

#52.做我老婆好不好-徐譽滕- MP3線上試聽

做我老婆好不好-徐譽滕 - MP3線上試聽. 永久會員: 無限制線上試聽、下載PDF、Midi、EOPN譜子,使用人人鋼琴譜軟體等... 購買VIP會員 鋼琴指法教程. 什麼是MP3檔? MP3檔是 ... 於 tw.everyonepiano.com -

#53.#翻唱#原唱歌手#徐譽滕#歌曲#天使的翅膀| TikTok

50 個讚,來自 茄子葡萄與芒果 (@love.me.81.04.20) 的TikTok 影片:「#翻唱#原唱歌手# 徐譽滕 #歌曲#天使的翅膀」。原聲- 茄子葡萄與 ... 於 www.tiktok.com -

#54.徐譽滕的歷年專輯與介紹

徐譽滕 ; 天使的翅膀Angel's Wing · 3:35 ; 等一分鐘Wait One Minute · 4:01 ; 放了手就忘了我Forget About Me · 4:22 ; 我原以為I Was Hoping · 4:02 ; 彩色粉筆Colored Chalk · 3: ... 於 www.kkbox.com -

#55.徐誉滕

Listen to 徐誉滕on Spotify. Artist · 107 monthly listeners. 於 open.spotify.com -

#56.徐誉滕代言费多少

徐誉滕 ,1981年2月18日出生于江苏徐州,毕业于南京艺术学院声乐专业。早年在南京音乐频道做过节目主持人,后作为一名制作人,为任贤齐、黄品源等创作 ... 於 www.mxjj.net -

#57.徐誉滕个人资料

徐誉滕 资料简介:徐誉滕,1981年2月18日出生于江苏徐州,毕业于南京艺术学院声乐专业。早年在南京音乐频率做过节目主持人,后作为一名制作人为任贤齐、黄品源等创作过 ... 於 www.tvmao.com -

#58.徐譽滕天使的翅膀mv mp3

天使的翅膀徐誉滕那熟悉的温暖像天使的翅膀划过我无边的思量動態歌詞Dynamic Lyrics 抖音TopList Tiktok Songs Angel Wings. 於 nog.nogomi.ru