感恩父母的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦YS071寫的 止於至善:存一點光明在心中 和申惠雨的 植物學家的筆記:植物告訴我的故事都 可以從中找到所需的評價。

另外網站感恩父母 亲情故事 - Google 圖書結果也說明:醉美文摘感恩父母亲情故事给我一个对手让我战胜自己将来的你. 喜欢吃棕子,不仅是端午节吃,一年四季都喜欢吃。我吃的棕子不是超市里买的,而是母亲做的。

這兩本書分別來自崧燁文化 和大田所出版 。

輔仁大學 兒童與家庭學系碩士在職專班 陳若琳所指導 林倍詩的 已婚育兒職業婦女對原生家庭父母感恩、反哺意向與反哺行為之關聯研究 (2019),提出感恩父母關鍵因素是什麼,來自於感恩、反哺、反哺意向、反哺行為。

而第二篇論文慈濟大學 教育研究所 何縕琪所指導 蕭富鎂的 慈濟人文融入幼兒園主題課程 之設計與實施研究 (2018),提出因為有 幼兒園、主題課程、慈濟人文的重點而找出了 感恩父母的解答。

最後網站我為什麼要感恩父母? - 雅瑪知識則補充:感恩父母 感恩,它雖說是一個動詞,一個很微笑的動作,其實,真正做到感恩的人卻少之甚少。作為21世紀的我們,首先感恩的應當是父母。

止於至善:存一點光明在心中

為了解決感恩父母 的問題,作者YS071 這樣論述:

純文學作家×書法家×藝文評論家 能詩能文的全方位才女——簡墨 清新淡然的文筆,敏銳而悲憫的眼光 面對紛紛擾擾的人間,你可以有更加詩意的生活態度 簡墨:「相信寫作最終是通向慈悲的;願做一個熱愛大自然和一直喜悅、平靜的人。」 【孝種福田:生命的美好起源】 我們還聽說過「烏鴉反哺」、「羔羊跪乳」的故事。 即便不曾見過,或多或少也聽過「二十四孝」中,臥冰求鯉的王祥、賣身葬父的董永……這些人的福報之大,全是源於一個「孝」字。 百善孝為先。簡墨透過無數典故,引申出自己與父母相處的美好回憶,字裡行間處處是溫馨。 【止於至善:美德是積聚而來的】 俄羅斯作家康斯坦丁.帕烏

斯托夫斯基的《金薔薇》中講述了一個動人的故事:善良的退伍軍人夏米為了愛人,日夜篩選首飾作坊的塵土,只為了其中稀少的金粉;他希望日積月累,這些金粉能助成金薔薇,送給心愛的女子…… 簡墨認為,小善的意義,正如同故事中的夏米在不斷積聚的珍貴金粉,終有一天,一朵金薔薇會從塵土中誕生。 【自勝者強:自律與自由息息相關】 「你對自由有多大的理解,就擁有多大的自由。」 臺劇《我的自由年代》中的名臺詞,似乎與簡墨的人生觀不謀而合。 簡墨認為,長遠來看,有紀律的人具備紀律帶來的自由,它們能帶給人一個別有洞天的世界;而那是放縱自我、肆意享樂的人所無法達到的超脫自在。 【無用之用:回歸文

字的本真】 文學著眼於人的靈魂,追求心靈的感動與激盪,充滿激情、浪漫、意趣。 文學力求把人引向真善美,引向深刻與崇高,蕩氣迴腸。 簡墨虔敬對待文學,誠懇下筆,為的就是一報當年文學帶給她喜悅與感動的恩德。 【物我相安:有距離,才有美感】 「距離產生美。」 對簡墨而言,所有事情都講究中道。即便對象是親人、朋友、伴侶,也應當謹記人際關係中的張弛有度。 唯有彼此尊重,才能生出愛。 本書特色 才女作家簡墨透過其清新致遠的文筆,書寫對人生的看法,內容包含人際交往、自我修養、日常生活等等,展現出作家眼中美好安穩的世界,讀來心情平靜,安寧祥和。

感恩父母進入發燒排行的影片

勿有复杂思维

天下无难事 只怕有心人

学习了超码

只要觉得有难题还是遇到挑战

就会请太阳公公帮忙

自己就可以守着能量 守着心

难题就有解了

感恩太阳盛德导师

感恩运营长瑛琪姐

感恩宇宙天地

感恩太阳公公

感恩父母养育之恩

感恩伟大的另一半

感恩可爱的孩子们

感恩有缘人一家人

感恩Ken & Joan 的扶持

感恩一起学习的超码家人们

感恩爱 ♥

Sylvia Lye 23.12.2020

心得分享

《生命趋吉卡》 #10

已婚育兒職業婦女對原生家庭父母感恩、反哺意向與反哺行為之關聯研究

為了解決感恩父母 的問題,作者林倍詩 這樣論述:

本研究立基於孝道與子職,探討已婚且育有最小孩童在國小階段的職業婦女,對其原生家庭父母的感恩、反哺意向與反哺行為之關聯,研究對象為456位已婚且育有國小孩童的職業婦女,採用問卷調查法,包含感恩父母量表(感謝付出和觀功感念)、反哺意向和行為量表(工具、情感和資訊),發現已婚育兒職業婦女對原生家庭父母的感恩,以感謝付出相對高於觀功感念分量表;反哺意向以工具為相對較高、其次為情感、以資訊為相對較低;反哺行為卻以資訊為相對較高、其次為工具、以情感為相對較低。經皮爾森積差相關分析發現,背景變項的父母健康、居住距離和見面頻率、已婚育兒職業婦女的感恩、反哺意向與反哺行為大致呈現低度到中度顯著相關;由階層迴歸

分析發現,父母健康、見面頻率、觀功感念和反哺意向大抵能顯著解釋其反哺行為,所有變項共佔有23%~41%的解釋量。

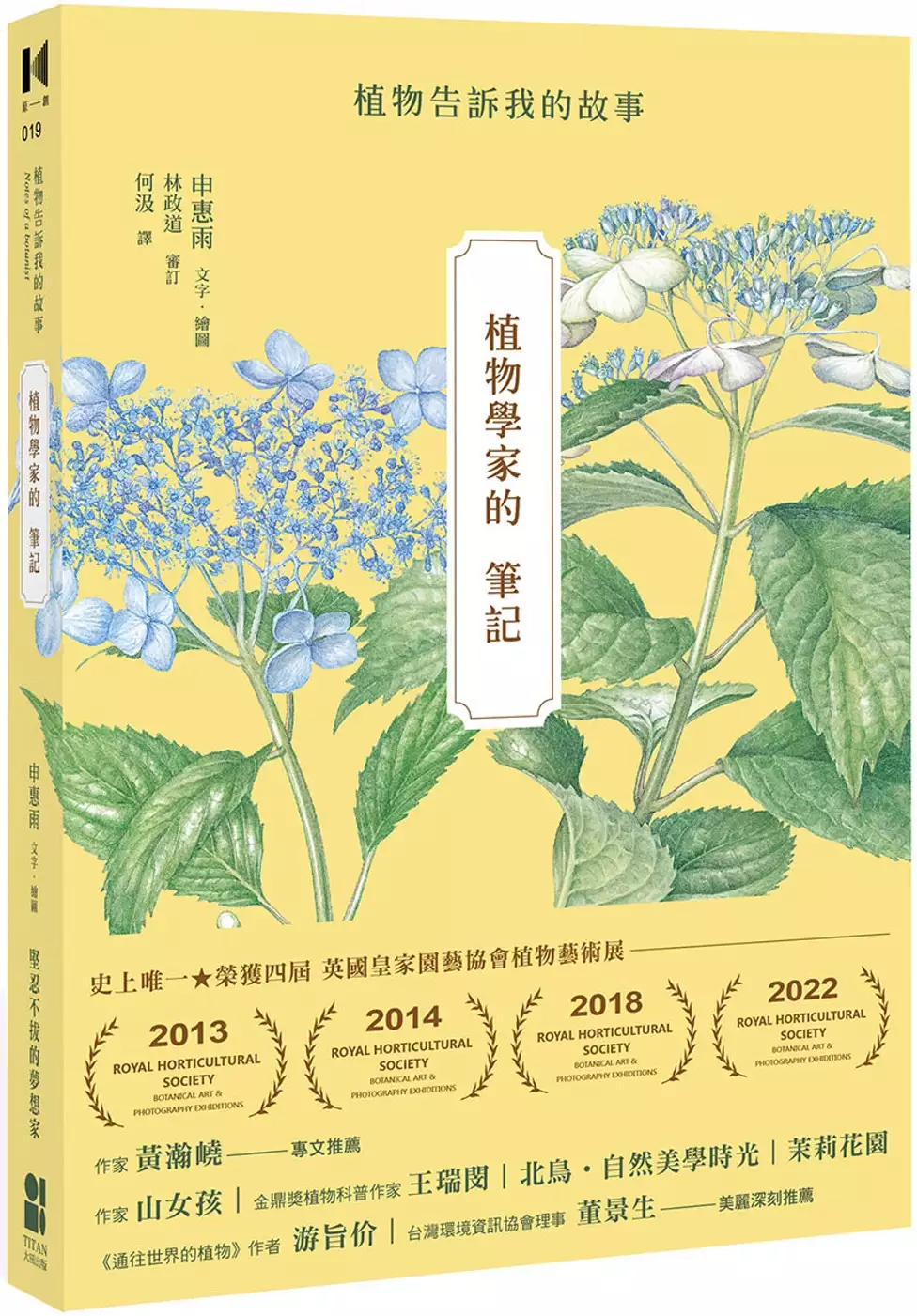

植物學家的筆記:植物告訴我的故事

為了解決感恩父母 的問題,作者申惠雨 這樣論述:

植物,是佔領地球的堅強夢想家。 活了兩千年的刺柏,是否會有孤獨的瞬間?植物也有大腦嗎?它們透過什麼來與世界溝通? 真菌是蘭花長得更美的必要條件,在我們身邊是否有直接與間接幫助我們,讓我們活得更美,如真菌般的人? 蒲公英的種子會自行散播,紫羅蘭和白屈菜的種子透過螞蟻來搬運,無論是自身或他力都能讓種子發揮極致,那我們人類呢?要讓自己的潛能發揮出來,需要什麼樣的推動力? 植物學家申惠雨六歲的時候第一次看植物圖鑑,知道了「地錢草」的名字後,此後成長的階段中,不斷發現植物的新面貌,從此成為一名植物學家,她開始變成以「植物立場」去學習並研究植物,甚至了解植物的「心靈」。

她與植物面對面時,總是怦然心動。在漢拿山頂著大風尋找火絨草、在獨島見到滿是傷口與斷裂葉片,反而看見飽受風雨而活下來的證據。人類恐懼生命消失的一天,但對於植物而言,「消失與凋謝」卻是生命更蓬勃的展現。 從植物的根、結果、開花,細微到呼吸,光合,植物學家靜靜描繪它們的壯麗姿態。守護瀕臨滅絕的植物是人,但讓植物面臨滅絕的也是人。她想,如果無法再次相遇,那麼「珍貴」兩個字在生命中代表什麼樣的意義? 《植物學家的筆記》寫的,與畫的是植物的生命之書,但也是透視自我的成長之書。我們是否可以像菊花和向日葵,為了生存而聚在一起,一起綻放,一起實現更偉大的成長。書中的每一株植物彷彿都在啟

發我們,找到自己的土壤,你也可以如此綻放,昂揚,美麗。 本書特色 ★植物學家也是植物畫專家,對植物進行深入調查,翻查文獻資料,仔細看過植物標本,第一年完成,第二年再補充觀察,精細繪製上百張植物畫,這些植物畫與文字一樣同等重要。讓讀者一窺植物畫的精隨,欣賞植物風采。 ★每一篇植物描寫都含有人生啟發,讓讀者在吸收植物知識的同時,深深吟味自然給予我們的重要訊息。 ★本書可作為一樣精巧的特別禮物,贈送給喜愛植物的朋友,也同時致贈給陷入憂鬱的人,因為《植物學家的筆記》蘊含豐富的療癒芬多精。 ★認識韓國植物學的第一本入門之書。 各方推薦 【專文推薦】

重新提煉出了植物另一個價值,與其說那是美感,不如說是一種生命狀態。那狀態或許曾在某個時代,是學者面對自然的主要態度,然而當代這麼多人想將其召喚回來,或許正就因為,這種「植物筆記」背後的生活質地,在追逐進步的現代,感覺實在是有點奢侈的事。__作家 黃瀚嶢 【美麗推薦】 ●此書翻轉我對植物的刻板印象,以更詩意更純粹的方式去解釋植物複雜又簡單的生活哲學,真的等不及帶著這本書到戶外走走了!—作家 山女孩Kit ●如果人的靈魂有顏色和氣味,作者她應當會是我最最熟悉的那種植物魂。—金鼎獎植物科普作家 王瑞閔 ●我尤其喜愛作者謙虛中的寧靜,沒有過多擬人化與渲染……平穩踏實的敘事

圖說,才能趨近客觀的呈現物種生命演化的輪廓。—北鳥‧自然美學時光 ●進入作者的文字書寫後,就跟插畫一樣,慢慢的,我被吸進了一篇篇美麗的筆記裡,這些美麗,充滿作者對植物的愛。—茉莉花園 ●於我,申博士的這本書本身就像是一株充滿活力與生命之美的植物,它花葉繁茂,因為書裡所記載的植物學知識,也溫柔多情,只因它在申博士的愛裡成長並茁壯。—《通往世界的植物》作者 游旨价 ●透過精緻具解說性的植物畫,創作出一本詩集般的植物故事書,每則賞心悅目的知識,都足以陪伴我們度過一段野地的探索時光。—台灣環境資訊協會理事 董景生

慈濟人文融入幼兒園主題課程 之設計與實施研究

為了解決感恩父母 的問題,作者蕭富鎂 這樣論述:

本研究旨在探討慈濟人文融入幼兒園主題課程之設計與實施研究, 分析幼兒接受慈濟人文融入主題課程後在學習與行為之表現以及教師在發展慈濟人文融入主題課程之成長與省思。 研究工具採用文件分析法、訪談法,研究場域為慈中附幼。本研究發現幼兒園落實慈濟人文融入主題課程的主要四種策略:一、觀察幼兒興趣;二、觀察生活事件;三、結合慈濟人文脈動;四、結合慈濟資源。幼兒在接受教學後,在生活中實踐的慈濟人文精神有六項:一、自我管理、主動負責;二、感恩父母,展現孝行;三、 尊重友伴、互助合作;四、關懷大地、實踐環保;五、愛物惜物、惜福造福;六、關懷他人、散播大愛。教師在進行課程規劃與教學時,除了培養慈濟人文核

心素養外,更扮演串連學校、家庭的重要媒介,在教學上須掌握慈濟人文的關鍵,進而引導幼兒學習。研究最後依據結果,提供未來研究與實務相關建議。

感恩父母的網路口碑排行榜

-

#1.抱怨孩子不懂感恩?父母的回饋引導將影響一生 - 媽媽經

感恩 和孝順這對孩子來說都是一個非常抽象的名詞,家長總是期待的告訴孩子,長大以後賺錢養爸媽、長大以後買好吃的給我們吃、長大以後帶我們出國去玩. 於 m.mamaclub.com -

#2.感恩父母的話有哪些你對父母表達過你的感謝嗎? - 佳句美文專區

感恩父母 的話有哪些你對父母表達過你的感謝嗎?簡介:母親節就要到了,你是否也想起了家中的父母親呢?你對自己的父母表達過自己的感謝嗎? 於 m.meixingnan.com -

#3.感恩父母 亲情故事 - Google 圖書結果

醉美文摘感恩父母亲情故事给我一个对手让我战胜自己将来的你. 喜欢吃棕子,不仅是端午节吃,一年四季都喜欢吃。我吃的棕子不是超市里买的,而是母亲做的。 於 books.google.com.tw -

#4.我為什麼要感恩父母? - 雅瑪知識

感恩父母 感恩,它雖說是一個動詞,一個很微笑的動作,其實,真正做到感恩的人卻少之甚少。作為21世紀的我們,首先感恩的應當是父母。 於 www.yamab2b.com -

#5.感恩父母的语句

爸爸,在感恩节来临之前,祝你开心快乐每天! 39、我的童年是在父母的关爱与呵护下无忧无虑地度过的。阳光灿烂的日子,他们送 ... 於 www.cnrencai.com -

#7.如何感恩,學會了就去做吧! . . 有個…

师父下午好!感恩师父慈悲开示和教化!好感动!??感恩父母!感恩师父!感恩一切!??? 匿名 ... 於 facebook.jinbodhi.org -

#8.關于感恩父母的話_詩詞古文大全網

關于感恩父母的話 · 1、感謝您在我的童年裏撒下歡聲和笑語,每時每刻都為我著想。 · 2、父親是財源,兄弟是安慰,而朋友既是財源,又是安慰。 · 3、親愛的父母親,二十年前的 ... 於 www.iccie.tw -

#9.感恩父母語錄(一) - Toments 找話題

1、我們要感恩父母,感念父母對我們生命的賜予和生活的辛酸與滄桑,感謝父母對我們的無私付出和養育之恩,對父母長輩多一份體貼,多一份關懷,多一句問候,盡孝心,重人倫 ... 於 toments.com -

#10.關於婚禮上、生日等經典感恩父母的話大全

關於婚禮上、生日等經典感恩父母的話大全 · 1、十多年前的某一天,我們的父母用淚水和幸福的笑容迎接了我們的到來。 · 2、小的時候,我總把父母對我的好當作天經地義,因為我 ... 於 wed123.pixnet.net -

#11.子女感恩父母的愛

➀ 孩子對父母的感恩語. 1、學會感恩,孝敬父母。感謝父母,因為父母給予了我生命,使我來到了人間,長大成人,走自己的路。對父母的感恩不僅在母親 ... 於 www.qzlndx.org -

#12.一輩子一定要盡全力做到的事!感恩父母的養育之恩!

每個人的生命都來自父母,應該感謝父母給自己生命,讓自己來到人世間走一回,經歷人間的悲歡離合,品償生活中的酸甜苦辣, ... 感恩,首先要感謝報答父母的養育之恩。 於 moneyaaa.com -

#13.懂得感恩,回报父母作文500字_15篇 - 无叶文学

孝敬父母,懂得感恩,是中华民族的传统美德。感恩为了我们忙碌操劳一生 ... 感恩是要付出行动的:在生活中,我们可以帮助父母减少一些负担,做一些我们力所能及的事。 於 www.sz-tman.com -

#14.关于感恩父母的句子大全精选80句 - 微说说

2、我们要感恩父母,感念父母对我们生命的赐予和生活的辛酸与沧桑,感谢父母对我们的无私付出和养育之恩,对父母长辈多一份体贴,多一份关怀,多一句 ... 於 www.vshuoshuo.com -

#15.魷魚遊戲知足感恩篇長庚大學舉辦冬之饗宴

長庚大學宿舍自治小組用心規劃「2021歲末感恩分享暨冬之饗宴」活動, ... 最後,湯校長揭曉答案時表示,「父母養育之恩不能忘,父母給的名字不能 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#16.感恩节| 感恩父母,选择一份暖心的礼物给他们吧

感恩节| 感恩父母,选择一份暖心的礼物给他们吧. 2021-12-03 22:59:08 由ccilu服饰發表于娱乐. Select Language ▽. 2. 每年一度的感恩节即将到来,感恩节并没有固定 ... 於 sunnews.cc -

#17.感恩父母歡迎大眾索書 - 財團法人淨心文教基金會

售價NT$ 16. 感恩父母 阿姜.蘇美多著∕法觀法師翻譯. 《序言》. 一個人應當要奉侍父母親的五種方式:. 受了父母養育之恩,我當奉養雙親。我當代父母之勞。 於 www.puremind.org.tw -

#18.感恩父母作文 - 天涯知识库

感恩父母 作文. 感恩父母作文一:感恩父母 小时候,我总是把父母对自己的爱当作天经地义,因为我不了解,也不知道父母的辛苦。现在我长大了没玩知道该怀着一颗感恩的心 ... 於 m.sbkk8.com -

#19.形容感恩父母的詞語大全8句話教你學會感恩父母 - 愛情婚姻

讚揚父母,也不會用唯美動聽的音樂來歌贊父母,我只能用點滴行動來感恩父母。描寫冬天的好詞好句秋風陣陣,落葉飛舞,像一個個金黃色的蝴蝶飄落在我臉上. 於 www.soulbay.tw -

#20.表達感恩父母的句子50句- 經典語錄 - 果果勵志網

... 父母就開始愛著我們,直到永遠。本站為大家整理了表達感恩父母的句子50句,讓我們一起來讀一讀吧。1.母親的安寧和幸福取決於她的孩子們。... 於 m.gglzw.com -

#21.2017表达感恩父母的长句子精选 - 语文迷

表达感恩父母的长句子 · 1、爱是细腻的,母爱也是无私的而伟大的。 · 2、父母,我感激你们的养育之恩,我会知恩图报。 · 3、父母之恩,水不能溺,火不能灭。 於 www.yuwenmi.com -

#22.感恩父母演講稿 - 看看文庫

感恩父母 演講稿,篇一2015感恩母親演講稿2015感恩母親演講稿演講稿一感恩母親演講稿親愛的同學們,敬愛的老師們你們好,我今天演講的題目是感恩. 於 www.ikanpan.com -

#23.对父母感恩的话 - 好句子大全

对父母感恩的话. 1、孝,其为人之本也,一个只有懂得回报父母的人,才能算是一个完整的人。父母养育了我们,给了我们一个可以依靠的家,让我们在这个幸福的家中快乐的 ... 於 www.52haojuzi.com -

#24.感恩父母,留下讓人感動的話,感恩父母的優美句子有哪些?

感恩父母,留下讓人感動的話,感恩父母的優美句子有哪些?,1樓匿名使用者其實最感動的不是話,而是行動!我認為你可以幫他們做點事啊,我以前試過幫父母 ... 於 www.beterdik.com -

#25.感恩父母的話2021 -名言佳句大全網

感恩父母 的話2021. 1. 媽媽,是您懷胎十月,把我帶到了這個五彩繽紛的世界,是您, ... 於 mingyanjiaju.org -

#26.感恩父母 - Google 圖書結果

马晓云编著. 感恩父母马晓云编著中国言实出版社 版权信息书名:感恩父母作者:马晓云出版社:中国言实出版社出版时间:2015-04-01 ISBN:978-7-5171-1168-9. 於 books.google.com.tw -

#27.感恩父母的话有哪些你对父母表达过你的感谢吗? - 知乎专栏

感恩父母 的话有哪些你对父母表达过你的感谢吗? ... 爱是细腻的,母爱也是无私的而伟大的。我要用心去体会,去感受才能有资格接受这份爱,这份无价的爱。 於 zhuanlan.zhihu.com -

#28.感恩父母的經典故事八則 - 勵志名言

感恩父母 的經典故事八則. 導語:感恩是中華民族的優良傳統,是現代社會文明的精神體現,是做人的根本準則,感恩教育是一種情感教育、道德教育、生命教育, ... 於 www.yglzw.com -

#29.感恩父母的主要內容是什麼? - 劇多

對於我來講,感恩父母也許是能夠陪在父母身邊吧,說說話,聊聊天,因為工作原因,常年在外,只有幾個假期才能匆忙回家幾天,每次想到,愧對父母。 於 www.juduo.cc -

#30.結婚感恩父母的話- 假笑貓故事

穿着婚紗,要去叫幸福的地方,新郎,新娘有多少感恩的話要講——我永遠愛你,爸爸,我永遠愛你媽媽。 12、自從我呱呱落地一來父母就給予了我最無私純潔的愛 ... 於 www.on9tool.com -

#31.感恩父母(彭美琪演唱歌曲)_百度百科

中文名: 感恩父母; 所属专辑: 感恩父母; 歌曲时长: 0时05分35秒; 歌曲原唱: 彭美琪. 填 词: 李守俊; 谱 曲: 蔡华垒; 编 曲: 启飞.七仙女; 发行时间: 2019-01-29 ... 於 baike.baidu.com -

#32.感恩父母的徵文800字- 勵志人生谷

感恩父母 的徵文800字內容:感恩父母的徵文800字導語:親愛的爸爸媽媽,我感謝你們賦予了我生命與靈魂,謝謝你們,我一定不會讓你們失望的! 於 m.lzrsg.com -

#33.感恩父母| 香光尼僧團blog

感恩父母 ,雖然父母不完美,我仍然感恩賜予我生命,我願意學習您們的慈愛,以慈悲與智慧護佑所有生命,來回饋報答父母的教養之恩。 【練習】感謝父母. 於 www.gaya.org.tw -

#34.幼兒奉茶感恩父母感動 - 慈濟

慈濟大愛媽媽長期在校園陪伴學童,除了靜思語教學,還教小朋友用手語唱童歌,讓孩子們從歌詞中知道「知福惜福,再造福」、「感恩父母的愛,讓父母歡喜安心 ... 於 www.tzuchi.org.tw -

#35.感恩父母寫作- 六年級作文欣賞

感恩父母 寫作簡介:有一種感情,我們經常忽略掉;有一種人,我們習慣他們的存在;有一種感恩,叫做回報!北大校長爲母親洗腳,很多人認爲是炒作!我覺得不是。 於 www.zwhhy.com -

#36.用“感恩父母”寫一句話 - 就問知識人

用“感恩父母”寫一句話,感恩父母的一句話20字 ... 謝謝父母對我的養育之恩。 ... 沒有陽光,就沒有日子的溫暖;沒有雨露,就沒有五穀的豐登;沒有水源,就沒有 ... 於 www.doknow.pub -

#37.关于感恩父母的名言

名言警句,1、我们要感恩父母,感念父母对我们生命的赐予和生活的辛酸与沧桑,感谢父母对我们的无私付出和养育之恩,对父母长辈多一份体贴,多一份关怀,多一句问候, ... 於 www.qqzf.cn -

#38.感恩父母的話50字– 經典語錄大全– Wiki101.com.tw

感恩父母 的話50字– 經典語錄大全 ... 1、媽媽啊媽媽,謝謝您把我養大,兒時因為有您不再懼怕風雨,長大後因為有您不再懼怕失敗,祝媽媽身體健康! 2、母愛是 ... 於 www.wiki101.com.tw -

#39.《關於感恩父母的話》 - 經典語錄- 勵誌第一

關於感恩父母的話. 1、感謝您在我的童年裏撒下歡聲和笑語,每時每刻都為我著想。感謝父母感謝父母的話祝福語-吉祥如意當我在一些方麵總上得到老師的 ... 於 www.go1p.com -

#40.《感恩父母》 - 阿姜蘇美多

《感恩父母》 (Gratitude to Parents) - 阿姜蘇美多(Ajahn Sumedho) ... 這是佛陀基於,一個意念清楚的人有可能對父母存有的真誠和感恩之情,所作的 ... 於 siongui.github.io -

#41.感恩父母的話語 - 勵志人生網

感恩父母 的話語 · 1、父母給了我們來到這個世界的權力,父母用博大的胸懷與深沉的愛,包容了我們的一切優點與缺點,父母慷慨地送給我們一個屬於自己的空間,父母讓我們伸開 ... 於 www.zeelive.com.tw -

#42.自己生日感恩父母的话生日感谢父母的话简短-不会玩

自己生日感恩父母的话生日感谢父母的话简短,不会玩,1、今天是我生日,感谢我的父母赐予我生命,生活中给予我包容和理解,衷心的祝福你们永远快乐, ... 於 www.buhuiwan.com -

#43.感恩父母- 發一崇德道務中心.光慧文教館

父母 本是活神仙不敬父母是倒顛孝子孝心感地天大大之孝報恩前今聞孝道方明詮以往無知求懺前行為端正儀容顏嚴立身行道德風顯昔日孝子孝敬親顏觀今棄親 ... 於 streetvoice.com -

#44.孩子感恩父母的话哲理温馨 - 快资讯

ღ___感恩父母养育自己作文范文. 孩子感恩父母的话【精选篇】. 1) 爸爸妈妈,我想对你们说:谢谢! 2) 感谢你们给了我宝贵的生命,让我来到了这美丽世界. 於 www.360kuai.com -

#45.对父母感恩的话感恩父母的一段话催泪-经典的句子 - 优派网

对父母感恩的话感恩父母的一段话催泪 · 1、我的童年是在父母的关爱与呵护下无忧无虑地度过的。 · 2、没有阳光,就没有日子的温暖;没有农民,就没有五谷丰登 ... 於 www.youpai5.com -

#46.感恩父母 - 香港閱讀城

本書精選古今中外60則感恩父母的美文,感情真摯,配合精美插圖,氣象萬千。 《半邊錢》─ 父親為送兒子上大學、賣血、賣家檔,臨別時連身上最後的10塊 ... 於 www.hkreadingcity.net -

#47.感恩父母

感恩父母 ~愛的悄悄話. 親愛的爸爸、媽媽: 您們在我失意時激勵我;在我頹喪時撫慰我,在您們身邊,我就有十足的安全感與踏實感,總記得當我遇到一些不順心的事,您們都 ... 於 tea.japs.tp.edu.tw -

#48.感恩父母- Explore

思想我父親,為了兒女們,您把兒女養成人,累了一身病。再想我媽媽,眼睛又麻撒,兒行千里您牽掛,從來沒放下。#感恩父母 · DelagarzaAudrey1. 於 www.facebook.com -

#49.感恩父母的一段話 - 漢語網

感恩父母 的一段話 · 1、母愛似水一般柔和,溫和而細膩;父愛如山一般雄偉,深沉而偉大。 · 2、我感恩我的父母,是他們給予我的生命,給我一個溫暖的家,堅實而溫馨的避風港 ... 於 www.chinesewords.org -

#50.感恩父母的一段話,22 條感謝父母的話 - 每日頭條

1、學會感恩,孝敬父母。感謝父母,因為父母給予了我生命,使我來到了人間,長大成人,走自己的路。對父母的感恩不僅在母親節、父親節的那一天, ... 於 kknews.cc -

#51.如何做到感恩父母….. - 今天頭條

感恩這個詞我們經常說,回想起小時候父母為我們操的心,再如今看著他們頭上的白髮,真的很心疼,我們如何做到感恩父母呢?努力成就事業, 1在父母的 ... 於 www.twgreatdaily.com -

#52.感恩父母图片素材免费下载-千库网

千库网为设计者提供感恩父母素材大全,为您省却感恩父母图片素材搜索时间,这里有海量感恩父母素材图片供您下载使用,本次搜索千库网为您找到265张素材. 於 588ku.com -

#53.我們為什麼要感恩父母? - GetIt01

目前我的觀點是子女沒有要感恩的必要。父母生你,是父母想要孩子了,不是我們要來的。我們來到世上,因為他們希望愛我們,必須承認 ... 於 www.getit01.com -

#54.感恩父母的話,歌頌讚美母親的名言 - cihhuas的部落格- 痞客邦

1、羊羔跪乳,烏鴉反哺。 2、慈母手中線,遊子身上衣。臨行密密縫,意恐遲遲歸。誰言寸草心,報得三春暉!——孟郊《遊子吟》 3、母親的心靈是子女的 ... 於 cihhuas.pixnet.net -

#55.感恩父母的經典語錄 - 爵士範

感恩父母 的經典語錄分享:1、以前一回家,爸媽總掛在嘴邊的一句話就是:看會兒書嘛,天天就知道玩。如今工作快一年了,好不容易回家一次, ... 於 m.jueshifan.com -

#56.感恩父母的话 - 阅来网

5、学会感恩,孝敬父母。感谢父母,因为父母给予了我生命,使我来到了人间,长大成人,走自己的路。对父母的感恩不仅 ... 於 m.mindhave.com -

#57.婚禮進場影片感恩父母mv | 蝦皮購物

... 情人節沙皇求婚沙畫父母感恩沙畫寶寶週歲沙畫寵物沙畫已有製作婚禮影片多年經驗也有youtue & FB 粉絲專頁❤️歡迎聊聊詢問細節❤️ 購買婚禮進場影片感恩父母mv. 於 shopee.tw -

#58.感恩父母的主要內容是什麼? - 小熊問答

感恩父母 的主要內容是什麼? 打包帶走女朋友2019-11-12 21:16:30. 1。有機會了,給父母洗個 ... 於 bearask.com -

#59.分享感恩父母禮- 【敲好聊】準新人匿名交流|結婚吧

分享感恩父母禮. 在決定婚禮流程之初,即確定會有謝親恩的橋段。 除了影片製作,對於感恩禮要準備什麼,小煩惱了一下 ,因為原本想要送我們與彼此 ... 於 www.marry.com.tw -

#60.感恩父母的句子(200句精选)

新郎新娘,再一次投入父母的怀抱吧,那里永远是你们温暖幸福的港湾!感谢父母。 感恩父母的句子(200句精选). 感恩父母的句子. 於 www.xinxinyiyi.com -

#61.父母感恩的话感恩父母的唯美短句 - 句子巴士

1、我感恩我的父母,是他们给予我的生命,给我一个温暖的家,坚实而温馨的避风港成为我栖息的地方。爸爸您是女儿心中安全而温暖的靠山,累了的时候在 ... 於 www.juzibashi.com -

#62.感恩節就要到了,給父母說一些感謝的話 - 勵志一生

感恩父母 感恩節祝福語大全- 感恩節就要到了,給父母說一些感謝的話,爸. 於 m.twlizhi.com -

#63.過生日感謝父母的話,生日感恩父母的句子 - 人人焦點

過生日感謝父母的話,生日感恩父母的句子 ... 1.大半夜被感動的睡不著,驚喜感動心暖,覺得幾生有幸遇見的你們,陪伴著我左右是生活伴侶更是靈魂伴侶,愛你們謝謝你們一直都 ... 於 ppfocus.com -

#64.感恩父母書-新人首單立減十元-2021年10月|淘寶海外

去哪儿购买感恩父母書?当然来淘宝海外,淘宝当前有565件感恩父母書相关的商品在售,其中按品牌划分,有愛心樹1件、天聞角川1件。 在这些感恩父母書的出版社名稱有作家 ... 於 world.taobao.com -

#65.感恩父母演讲稿例文5篇 - 5068儿童网

感恩是一种最大的美德,时时处处怀着感恩的心,你会发现自己你能享受生活,你能随时随地的获得快乐。下面是小编为大家整理的感恩父母演讲稿例文, ... 於 www.5068.com -

#66.感恩父母最朴实的句子催人泪下感恩父母句子 - 腾讯网

感恩父母 最朴实的句子催人泪下感恩父母句子1.曾记否,父母将你我捧在手心,含在嘴里,因为我们是父母手心里的宝;曾记否,父母把无私的爱奉献给了我们 ... 於 new.qq.com -

#67.求寫給父母的感恩的話50字左右

對父母一句感恩的話怎麼寫,求寫給父母的感恩的話50字左右,1樓緣來是我1 我們要感恩父母,感念父母對我們生命的賜予和生活的辛酸與滄桑,感謝父母對 ... 於 www.njarts.cn -

#68.[婚] 陳優可與張小天感恩父母MV

[婚] 陳優可與張小天感恩父母MV ☆ 自行製作MV 據說有人現場感動哭哭了我想應該是我下面這段話人生總有很多的來不及......... 我親愛的爸爸, ... 於 alphamale393.pixnet.net -

#69.四個方法:讓孩子學會感恩、珍惜所有 - nuPhoto拍立洗APP

想必各位爸媽都不會否認「孩子學會感恩」的重要吧! ... 收拾碗筷、幫忙擦擦桌子,只有孩子實際付出才會了解一切得來不易,也才更會體諒和感激父母。 於 blog.nuphoto.com.tw -

#70.感恩父母 - 福智文教基金會

感恩父母. 2021.02.10. 2021感恩卡大賞感恩畫起來,成為傳遞幸福的人. 於 bwfoce.org -

#71.感恩父母小故事20個鑑賞列表 - 國文班

國文班感恩父母小故事20個鑑賞列表,把學國文裏的感恩父母小故事20個相關知識精選化,全面化,學感恩父母小故事20個知識點就來國文班感恩父母小故事20個列表專題。 於 www.guowenban.com -

#72.軍營觀察∣寫給爸爸媽媽的心里話︰感恩父母,感悟家園

從小听爺爺講當兵打仗故事長大的他,如今終于像爺爺一樣邁進軍營,成為了武警新疆總隊某機動支隊防化中隊的一名軍人。 報效祖國,要從學會感恩父母開始。 於 www.mod.gov.cn -

#73.關於感恩父母的排比句,有關感恩父母的排比句。急 - 櫻桃知識

感恩親情,感恩父母,就父母給了我們生命,就父母撫養我們長大,如果說,父母是春天的陽光,那我們便是初春的小草,小草在陽光的照射下突破泥土,我們 ... 於 www.cherryknow.com -

#74.感恩父母的話50字- 佳句美文 - 歐巴風

感恩父母 的話50字簡介:示例一爸爸媽媽,我想對你們説:謝謝感謝你們給了我寶貴的生命,讓我來到了這美麗世界感謝你們給了我健康的體魄,讓我享受了這 ... 於 www.oubafeng.com -

#75.孝敬父母,感恩父母 - News

心懷感恩,感謝父母養育之恩,心懷祝福,祝福父母,天天快樂,天天幸福。 羊有跪乳之情,鴉有反哺之義”。而人也應有盡孝之念,莫等到欲盡孝而 ... 於 news.4k3.org -

#76.關於感恩父母的成語,關於感恩父母的4字成語 - 極客派

形容父母盼望子女歸來的迫切心情。 [風木之思] 比喻父母亡故,不及孝養而生的思念之情。 [骨肉團圓] 骨肉 ... 於 www.jipai.cc -

#77.感恩父母黑板報語句感謝父母對我們的無私付出 - 壹讀

我們要感恩父母,因為父母給了我們生命,撫育我們長大成人,為我們構築舒適溫暖的家。從呱呱墜地到學語,從入學升學到擇業擇偶,父母無私的關愛陪伴了 ... 於 read01.com -

#78.感恩父母情作文500字15篇 - 万景文学

感恩父母 情作文500字15篇. 第1篇:感恩父母,点亮亲情. 落叶在夜空中盘旋,谱写着一曲曲感恩的乐章,那是大树对滋润它大地的感恩;白云在蔚蓝的天空中飘荡,绘画着一幅 ... 於 m.wan-jing.com -

#79.感恩節對父母說的話祝您們永遠安康 - 祝賀詞

福語祝賀詞正文感恩節對父母說的話祝您們永遠安康分類: 感恩節祝福語祝賀詞1.對我的朋友說聲感謝,感謝你們對我幫助;對我的親人說聲感謝,感謝你們對我的付出; ... 於 www.h2oplus.com.tw -

#80.寫感恩父母- 個人反思的作文500字左右 - 迪克知識網

感謝世界的一切,一切,感激父母的付出作文人網你也可以投稿,感恩勞動果實。生命中最寶貴的東西是父母,如果沒有父母,則會沒有所有的一切,沒有他們, ... 於 www.diklearn.com -

#81.感恩父母,做人的基本—孝子孝女必看--台灣學佛網

感恩父母 ,做人的基本——孝子孝女必看 ... 孔子贊揚說:“你侍奉父母,可以說是生時盡力,死後思念哪!”(《孔子家語·致思》) ... 父母年老,患眼疾,需飲鹿乳療治。 於 big5.xuefo.net -

#82.小学生感恩父母的话语大全 - 心情说说

小学生感恩父母的话语精选一: 1、学会感激感激我的父母,因为他们给了我宝贵的生命。二(2)班吴坤2、亲爱的爸爸妈妈,非常感谢你们的付出与支持,深深感动了我的幼小 ... 於 m.shuoshuokong.org -

#83.感恩父母:幸福一生的親情故事 - 博客來

書名:感恩父母:幸福一生的親情故事,語言:簡體中文,ISBN:9787535779717,頁數:150,出版社:湖南科學技術出版社,作者:李力華編著,出版日期:2014/01/01. 於 www.books.com.tw -

#84.婚礼上感恩父母的话 - 中国婚博会

世间最大莫过于父母养育之恩,我们感恩父母给自己生命,让自己可以来到人间走这一回,去经历世间的悲欢离合,感受生活的各种酸甜苦辣,慢慢享受人生存在的意义。 於 www.jiehun.com.cn -

#85.關於感恩父母的作文左右(其中要有具體做法) - 優幫助

關於感恩父母的作文左右(其中要有具體做法),1樓暮紫花開感恩父母花兒知道沒有大地就沒有它的豔麗,所以它開花之後便將花朵送回給大地,它,知道感恩 ... 於 www.uhelp.cc -

#86.感恩父母[青少年培訓VCD] - 中文百科知識

感恩父母 --富過三代的秘密》是由李強老師推出的青少年培訓VCD,主要針對內容包括:子承父業,父輩把企業交給子女,子女成為第二代掌門。這既是父輩的心愿, ... 於 www.easyatm.com.tw -

#87.感恩父母的句子對父母感恩的話49條-經典的句子 - 周公解夢大全

幸福感動的情話,愛情句子大全:1.我們要感恩父母,感念父母對我們生命的賜予和生活的辛酸與滄桑,感謝父母對我們的無私付出和養育之恩,對父母長輩多一份體貼, ... 於 www.share4tw.com -

#88.感恩父母的话有哪些你对父母表达过你的感谢 - BiliBili

今天小编整理了一些感恩父母的话,希望对大家有所帮助。 爱是细腻的,母爱也是无私的而伟大的。我要用心去体会,去感受才能有资格接受这份爱, ... 於 www.bilibili.com -

#89.佛光家庭雙親節感恩父母常歡喜 - 人間通訊社

默契大考驗,拉近距離,培養默契;投籃友誼賽,大人孩子齊上陣,體育競技,團隊合作。 感恩父母是佛教的傳統。昔日佛陀也曾為父親親自擔棺,也到忉利天宮 ... 於 www.lnanews.com -

#90.婚禮感恩父母的話 - 道客文檔

婚禮感恩父母的話,親愛的爸爸媽媽,首先我要感謝你們,感謝你們這二十幾年來的養育之恩,今天女兒就要出嫁了,女兒終於找到了未來的歸宿, ... 於 www.docstore.cc -

#91.關於感恩父母的句子_好詞好句

心懷感恩,感謝父母養育之恩,心懷祝福,祝福父母,天天快樂,天天幸福。 7、不能在嚴寒裡送一件衣衫溫暖你的胸膛,不能給你燉一鍋雞湯將你的身體強壯,只 ... 於 www.3du.tw -

#92.感謝父母,感恩父母 - JUSTYOU

感謝父母,感恩父母. 我親愛的父母,. 是你們組建了我們這個家! 我善良的爸媽,. 是你們創造了我們的生命! 含辛茹苦把我們喂養大,. 教我們學走路、學說話、學做人… 於 www.peekme.cc -

#93.父母恩今世難報七月【報父母恩咒】 感恩父母生育恩助父母消 ...

201108021250父母恩今世難報七月【報父母恩咒】 感恩父母生育恩助父母消業力 ?念經持咒的好處、功效與實例. 一年一次的七月為華人世界的大節日,當大家把焦點放在「七 ... 於 blog.xuite.net -

#94.感恩父母的話語- 時尚達人圈

感恩父母 的話語表明:感恩父母的話語,用一顆感恩的心去對待父母,用一顆真誠的心去與父母交流,不要再認為父母是理所當然幫我們做任何事情的, ... 於 m.ssdrq.com -

#95.感恩父母作文「共50+篇」

感恩父母 作文. 感恩父母500字. 我是一個十一歲的女孩,我能長那麼大,全是爸爸媽媽的功勞,他們把我從小拉扯到大,我十分感動。在我還沒有誕生之前,爸爸媽媽很. 於 wap.baiyunpiaopiao.com -

#96.感恩父母_百度百科

感恩父母 --富過三代的秘密》是由李強老師推出的青少年培訓VCD,主要針對內容包括:子承父業,父輩把企業交給子女,子女成為第二代掌門。這既是父輩的心願, ... 於 baike.baidu.hk