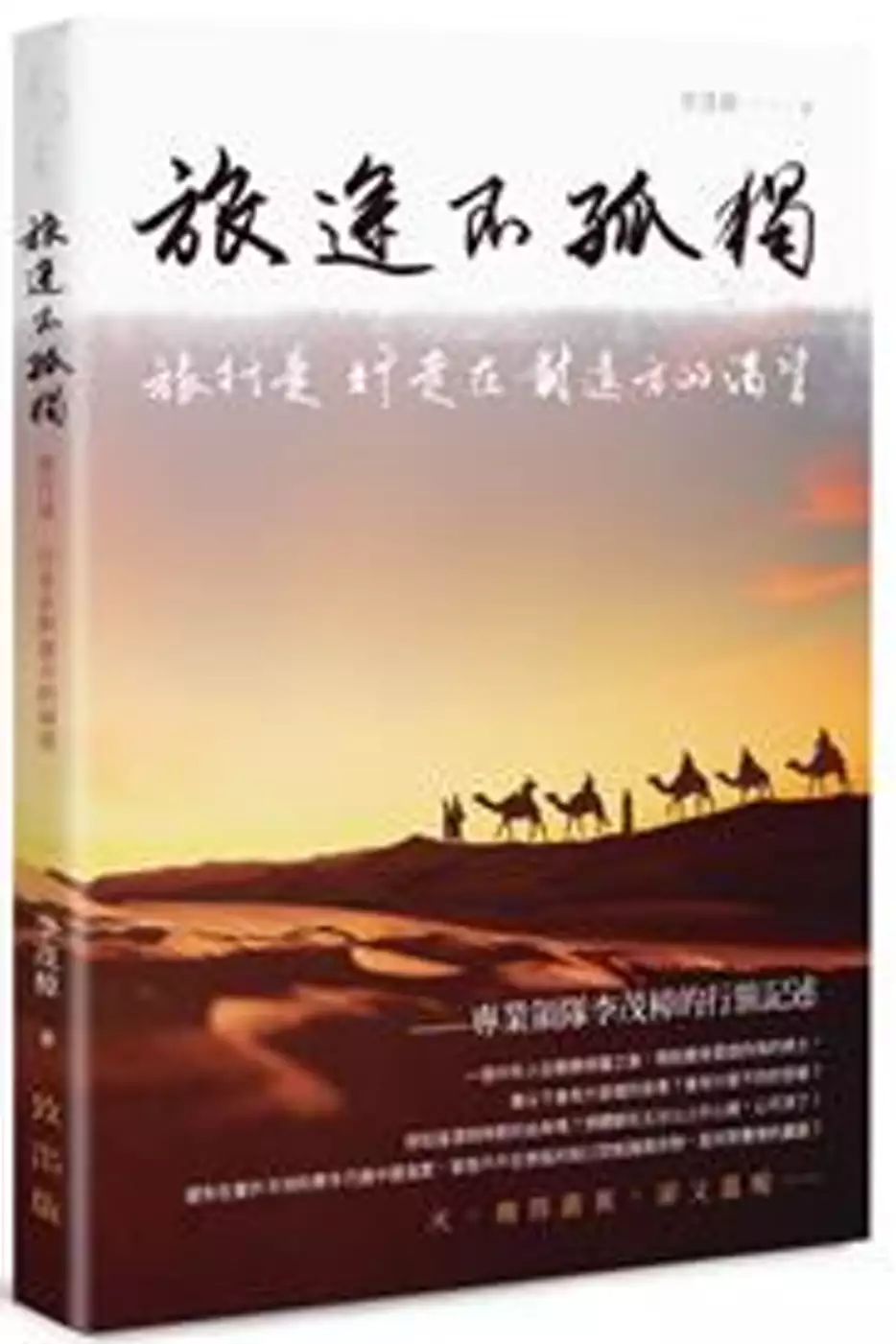

懸空寺的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李茂樟寫的 旅途不孤獨:旅行是 行走在對遠方的渴望 和夏弘莉的 多少樓臺煙雨中:從古鎮名橋到瓊樓玉宇,告訴你建築裡隱藏的故事都 可以從中找到所需的評價。

另外網站【超值首選】晉選山西懸空寺、喬家大院、五台山、平遙古城也說明:※【懸空寺】該寺依山而建,以奇風景、巧樓閣、險棧道著稱,是中國僅存的佛、道、儒三教合一的獨特寺廟。 ※【雲岡石窟】是中國敦煌莫高窟、洛陽龍門石窟並列爲中國石窟三聖 ...

這兩本書分別來自致出版 和崧燁文化所出版 。

輔仁大學 宗教學系碩士在職專班 鄭印君所指導 林慧珠的 《臥虎藏龍》的生命觀與超越性 (2021),提出懸空寺關鍵因素是什麼,來自於臥虎藏龍、電影敘事學、二元對立、分鏡圖、心靈空間、影像敘事空間。

而第二篇論文淡江大學 建築學系碩士班 賴怡成所指導 劉育璿的 海上補給站海平面上升自組生產城市系統之研究 (2019),提出因為有 海平面上升、循環系統、自組生產、調適共生、單元模組的重點而找出了 懸空寺的解答。

最後網站世界十大危險建築!「懸空寺」屹立絕壁千年李白也來打卡則補充:懸空寺 位於中國山西省大同市渾源縣,是一座儒、釋、道三教合一的寺廟。有一說稱該寺始建於北魏太和15年(西元491年),現存之建築均為明清時期重建。整 ...

旅途不孤獨:旅行是 行走在對遠方的渴望

為了解決懸空寺 的問題,作者李茂樟 這樣論述:

夫天地者,萬物之逆旅也。光陰者,百代之過客也。 而浮生若夢,為歡幾何? 古人秉燭夜遊,良有以也。 況陽春召我以煙景,大塊假我以文章。 會桃李之芳園,序天倫之樂事。 ──唐 ‧ 李白 ‧ 〈春夜宴從弟桃花園序〉 人生如夢飄浮不定,真正歡樂的時光能有多少 溫暖的春天以淡煙輕籠的景色呼喚我們 大自然為我們提供靈感的源泉、讓我們記述走過的山川大地。 這段因疫情封閉消逝的時光,讓我們深切體會自由旅行是多麽的珍貴。 在人生最精華的時候,一場突如其來的病痛,讓作者必須離開職場,遠離熟悉的家園,甚至可能永遠離開最親密的家人,在病房裡為生命而奮鬥。

「淋過雨,更懂得為別人撐傘」體會了這句話,在治療結束轉入旅遊業後開始用不同的眼界看山、看水,體會人生。更伴隨著旅遊同伴,一起展開爲善不孤獨,旅途不孤獨的另一種旅遊。 本書特色 ▌觀光領隊協會理事長張榮坤、鴻祀國際旅行社董事長夏光遠、作家林大棟及各界友人 專文推薦 ▌作者被診斷出患有腫瘤後,那段陷在病床裡的時光,讓他醒悟生命中最渴望的事物。因此踏上旅途、分享故事、付出自我,成為了作者中年轉職專業領隊的前進動力! ▌在歷史的軌跡上譜以質樸的文字,如同景窗般欣賞作者在世界行走時的體悟──旅路上不僅有旅伴,更有歷史相伴。旅途,從不孤獨。 名人推薦 觀光領隊協會

理事長──張榮坤 鴻祀國際旅行社董事長──夏光遠 矽谷工程師/業餘中醫師/小說家──林大棟

懸空寺進入發燒排行的影片

參考粵語解述影片 https://youtu.be/yPTjlUyODPA

懸空寺,位於中華人民共和國山西省大同市渾源縣,是一座儒釋道三教合一的寺廟。該寺始建於北魏年間,現存建築均為明清時期重建。整座寺廟建於翠峰山的半山腰上,依靠27根木樑支撐全部寺廟主要建築,遠看形如懸在半空,故名懸空寺。整座寺廟共有40間房屋,為木質框架式結構,主體建築之間由走廊和棧道相連。1982年,懸空寺被列為全國重點文物保護單位。

懸空寺的創建歷史有不同說法。一種稱該寺始建於北魏太和十五年(491年),是由北魏孝文帝拓跋宏下令建造的,原意是將天師道長寇謙之的天師道場遷移至此。懸空寺建成時原名為玄空閣,後因為「懸」和「玄」諧音,以及寺廟建在了懸崖的半山腰處,遂被稱為懸空寺。另一說法稱北魏道武帝拓跋圭在天興元年(398年)攻克北燕後,從中山北歸平城,發兵萬人鑿開恆嶺,通直到五百餘里,此處為始基。宋朝楊業鎮守三關,也屯兵於此。還有傳說稱懸空寺為南宋時所建,卻沒有確鑿證據佐證。在金代之前,懸空寺已經成為了儒釋道三教合一的寺廟,將孔子、老子、釋迦牟尼三位合貢於寺院的最高處。該寺廟於金朝、明朝、以及清朝同治年間均有重修,現存建築大多為明清時期重建。

結構:

懸空寺位於山西省大同市渾源縣境內的翠屏山半山腰的內凹處,寺內最高處距離谷底90餘米。寺廟的正上方的山體被開鑿出一條天溝,用以避免更高處的山體出現落石砸到寺體。在整座寺廟的底部共埋有27根木質橫樑,直徑約為50厘米,這些木樑均曾被桐油浸泡,其中一端依靠榫卯結構固定在山體之中,另有一部分承接寺廟主體建築,並從主體建築下伸出1米左右以承接棧道部分,此外寺底還有十幾根立式木柱,但這些木柱本身並不作為主要承重結構。整座寺廟依山體沿南北方向坐西朝東布局,總計152.5平方米,共計有40間房間,整體結構均為木質框架式。山門緊靠崖壁,右側建有長10米左右的紅色石牆。進入山門後不遠處為主殿,其殿基全用條石砌成,大約長20米,高10餘米,共分上下兩層,下層原來為和尚食宿的禪房和念經的殿堂,上層分別為是三佛殿、太乙殿和關帝廟。主殿兩側均有配殿,南側為伽藍殿、送子觀音殿,北側為地藏王菩薩殿、千手觀音殿。主殿底層南北兩側各有一個正方形的耳洞,從北耳洞再往北向上可以到達2座高約10餘米的三層九脊的飛樓。2座飛樓均為卷檐歇山式屋頂,樓體以插梁依託,外側由幾根長十幾米高的木柱支撐,一面緊貼崖壁,其餘三面懸空,每一層外均向外伸有迴廊。各樓內有狹窄的木板樓梯可供上下同行,樓梯的踏板鐵被釘成蓮花圖案。兩樓之間以2條棧道相連,寬度僅能容納一人通過,其中上層棧道為木板鋪成,連接兩樓的第三層;而下層棧道直接在崖壁上開鑿,連接兩樓的底層。兩座飛樓當中,南樓自下而上分別為純陽宮、三官殿和雷音殿;北樓自下而上分別為四佛殿、三聖殿和三教殿,其中三教殿同時供奉有釋迦牟尼、孔子和老子。

《臥虎藏龍》的生命觀與超越性

為了解決懸空寺 的問題,作者林慧珠 這樣論述:

本文著重在電影裡的人性關注上,《臥虎藏龍》不同於以往的中國武俠片作品,除了展現傳統的武俠片元素外,亦呈現出儒道思想的社會文化對人物所造成的影響,傳達人性的欲望與執著形塑的命運,及追求自由心性的願望,由上述為因子建構一種存在生命力的文本。劇情內容由恪守道德禮教李慕白、俞秀蓮與心性自由的官府千金玉嬌龍,展開相互交織而成的線性故事,故事人物因欲望、信念、應該做的事,讓風平浪靜的外表,隱藏著內心的波濤洶湧,是二元對立也是矛盾衝擊著人物的思想與行動。 本文將以電影敘事學為研究方法,再以電影敘事結構分析電影文本,採用因果式線性結構模式:以開端→發展→高潮→結局的線性(故事)時間為走向,往不同空間移

動,有因就有果的故事發展就像現實生活。並嘗試用分鏡圖配合劇情分析,探討人物關係虛實與心性的變化,遵從道德禮教跟擁有自由之間能否達到和諧。電影文本凸顯出面對自己慾望的沉思,以道德禮教隱喻為龍的精神、虎的精神則為個人慾望,意味虎使行動力強,而龍在天不可測。這也意味每個人都有龍虎精神,都想在時間、空間中找到生存的意義,慾望驅使行動,行動的隱或顯是人性也是心性的選擇;人物的心願是想要取得自己的幸福和走出侷限,電影文本最終呈現人物因愛而展現出生命的意義,也各自選擇以不同的方式讓自己自由。

多少樓臺煙雨中:從古鎮名橋到瓊樓玉宇,告訴你建築裡隱藏的故事

為了解決懸空寺 的問題,作者夏弘莉 這樣論述:

古鎮名橋 × 高樓瓊宇 × 絕美園林 × 寺廟文明 × 天子皇陵 一本書帶你遊歷碧瓦朱簷的東方建築,訪遍美不勝收的世外桃源! ◎清宮劇中的避暑山莊,見證了清代的興盛與衰落 ◎酒香四溢紹興鎮,正是一座沒有圍牆的歷史博物館 ◎震驚中外的「盧溝橋事變」,至今城牆上還留著累累彈痕 ◎姑蘇城外寒山寺,「夜半鐘聲」為何持續不斷? ◎素有「東方金字塔」之稱的茂陵,卻因過度奢華引來無數盜墓者? ◎岳陽樓、黃鶴樓、鸛雀樓、滕王閣……文人騷客筆下的樓閣真面目竟是——? ◎古代以朝南的位置為尊,而統一天下的秦始皇為何選擇坐西向東? ◎建造者為什麼要把十七孔橋建成十七個孔?古

代的偶數其實是陰數? ◎少林寺的不成文的規定:不允許在寺廟山門前比武,傳聞竟和武松有關? ▍精彩故事,獨立成篇 七十多個建築故事透過時間、地點的線索連綴起來,共同組成一幅建築史的畫卷,清晰呈現出建築藝術的發展脈絡。 ▍文字生動,娓娓道來 作者以優美文字記錄建築的風格、建造的經過等,經典再現建築的歷史與文化;多種元素展現建築故事之外的背景資料,使讀者在輕鬆獲取知識的同時,獲得更廣闊的文化視野、審美感受、想像空間和愉快體驗。 ▍趣味知識,延伸閱讀 每章節前做重點整理,濃縮該節精華,讀來更加通順;每章節後附有延伸閱讀,從不同角度切入對古典建築的探討。 本書重點

透過講述建築背後的典故和傳說,讓讀者在看故事的同時了解古代建築,體會古建築的博大精深以及建築獨特的建築體系。

海上補給站海平面上升自組生產城市系統之研究

為了解決懸空寺 的問題,作者劉育璿 這樣論述:

溫室效應導致氣候越來越不穩定造成海平面上升,所以本研究提出假設未來海水將淹沒了人類生產空間,導致糧食與能源的不足造成人類生存危機本研究希望透過建構『自組生產城市系統』,創造一個海上城市(補給站)藉此來面對海平面上升的現象。為達成海上自組生產的可能,本研究藉由文獻回顧了解水與城市之間的關係並透過可調適的觀念來增加城市的適應性,導入循環經濟的想法,探討城市與生產的新關係。藉由前期研究包括:能源與糧食的計算分配、單元自組、自產能源系統、生態復育機制等,並結合三大循環機制:食物循環、生態循環、能源系統,發展出海上自組生產系統和未來海上生活的想像。本研究藉由台灣西南部為設計實驗場域,透過日照分析得出能

承接最多日照的造型,不同屬性單元也依照物理條件置入,接著將循環系統與建構系統結合之後得出六邊形的海上循環城市。藉由海上城市去解決未來糧食能源的危機,同時緩解生活空間被海水壓縮的台灣,最後透過城市之間的串連將台灣被淹沒的土地邊界保衛起來。透過本研究所建構的海上補給站,除了創造城市與海水共生的生產和生活模式外,同時也發展未來城市土地、密度與生產新的可能性。

懸空寺的網路口碑排行榜

-

#1.關於懸空寺,還有一個神話傳說 - 壹讀

懸空寺 ,位於山西省大同市渾源縣恆山金龍峽西側翠屏峰峭壁間,原叫「玄空閣」,「玄」取自於中國道教教理,「空」則來源於佛教的教理,後改名為「懸空 ... 於 read01.com -

#2.悬空寺(山西省的国家AAAA级旅游景区)_百度百科

悬空寺 ,位于山西省大同市浑源县恒山金龙峡西侧翠屏峰峭壁间,原叫“玄空阁”,“玄”取自于中国道教教理,“空”则来源于佛教的教理,后改名为“悬空寺”,是因为整座寺院就像 ... 於 baike.baidu.com -

#3.【超值首選】晉選山西懸空寺、喬家大院、五台山、平遙古城

※【懸空寺】該寺依山而建,以奇風景、巧樓閣、險棧道著稱,是中國僅存的佛、道、儒三教合一的獨特寺廟。 ※【雲岡石窟】是中國敦煌莫高窟、洛陽龍門石窟並列爲中國石窟三聖 ... 於 tour.settour.com.tw -

#4.世界十大危險建築!「懸空寺」屹立絕壁千年李白也來打卡

懸空寺 位於中國山西省大同市渾源縣,是一座儒、釋、道三教合一的寺廟。有一說稱該寺始建於北魏太和15年(西元491年),現存之建築均為明清時期重建。整 ... 於 www.setn.com -

#5.最危險建築!「懸空寺」屹立絕壁千年 - Yahoo奇摩新聞

國際中心/綜合報導武俠小說《笑傲江湖》中的「懸空寺」存在真實版!小說家金庸是如此形容位於山西省渾源縣附近的懸空寺:「久聞翠屏山懸空寺建於北魏 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#6.【中國山西】大同- 懸空寺.玄空閣.峭壁上的奇蹟建築

懸空寺 的創建歷史有不同說法。一種稱該寺始建於北魏太和十五年(491年),是由北魏孝文帝拓跋宏下令建造的,原意是將天師道長寇謙之的天師道場遷移至此。懸空寺建成時 ... 於 loloto.pixnet.net -

#7.嚴選山西~太原洲際三晚、五臺山懸空寺、壺口大瀑布 - 可樂旅遊

恆山懸空寺(含登臨費):懸空寺的選址之險,建築之奇,結構之巧,豐富的內涵,堪稱世界一絕。 ☆雲岡石窟:佛教四大石窟藝術寶庫之一。2001年聯合國 ... 於 www.colatour.com.tw -

#8.山西「懸空寺」為何屹立1500年不倒? | 排骨仔 - CCUE

位在山西省渾源縣附近的「懸空寺」,金庸筆下是如此形容的:「久聞翠屏山懸空寺建於北... 於 ccue.singtao.ca -

#9.3 悬空寺的免费图片 - Pixabay

查找关于“悬空寺”的图片。✓ 免费用于商业用途✓ 无需注明归属✓ 无版权. 於 pixabay.com -

#10.懸空寺是如何建成? 太震撼了! - 夏小強的世界

懸空寺 是如何建成? 太震撼了! | 在大約1500年前中國正處於南北朝時期山西北部的群山中出現了一座「空中樓閣」 兀然「懸掛」於崖壁之上人稱「懸空 ... 於 www.xiaxiaoqiang.net -

#11.千古奇觀―懸空寺| 法輪大法正見網

懸空寺 位於北嶽恆山腳下的金龍峽,距大同市約80公裡,據說是北魏時一位叫瞭然的 ... 懸空寺的總體布局以寺院、禪房、佛堂、三佛殿、太乙殿、關帝廟、 ... 於 big5.zhengjian.org -

#12.壯觀懸空寺 - 中華日報

這句當地人誇張的民謠,道出了「公輸天巧」的懸空寺,竟飄然於萬丈危岩之壁,真可謂此闕只應天上有。 身臨蜃樓,不見飛鳥蹤,唯有風動懸鈴,聲傳千年不滅 ... 於 www.cdns.com.tw -

#13.懸空寺:選址之險,建築之奇,結構之巧,堪稱世界一絕

懸空寺 位於山西省渾源縣恆山金龍峽西側翠屏峯峭壁間,始建於北魏,現爲國家AAAA級旅遊景區。該寺巧妙利用峭壁,因地制宜,建有殿宇樓閣40多間, ... 於 readmop.com -

#14.世界上最危險的寺廟——懸空寺,離地50米 - 歷史趣聞網

倒懸空寺建造在西藏阿力普蘭縣西北方向的懸崖上,高出地面約30米,該寺廟坐北朝南,阿里四大著名河流之一的孔雀河就從腳底下緩緩流過,站在懸空的寺廟棧道 ... 於 www.lsqww.com -

#15.悬空寺在哪里?悬空寺在什么地方?15个悬空寺的地理位置

特点:山西大同恒山悬空寺是最著名的悬空寺,恒山十八景中的“第一胜景” 一般说悬空寺就是指它,入选《时代周刊》世界岌岌可危十大建筑。 2、山西广灵小 ... 於 www.bijingdi.com -

#16.山西悬空寺为何能屹立千年不倒?千年前的“膨胀螺丝”被意外发现

我国的很多寺庙大多建造于高山之上,不过在山西,有一座寺庙却悬挂在悬崖之上,看上去就非常惊险。悬空寺距今已有千年之久,至今仍然屹立不倒, ... 於 new.qq.com -

#17.山西懸空寺為何千年不倒?千年前的「膨脹螺絲」被發現

這座懸空寺位於山西省大同市渾源縣境內,距大同市65千米,始建於北魏太和十五年(公元491年),距今已有1500多年的歷史了,也是我國現存的唯一一座佛、 ... 於 twgreatdaily.com -

#18.中國精致建築100:北岳恆山與懸空寺 - 博客來

書名:中國精致建築100:北岳恆山與懸空寺,語言:簡體中文,ISBN:9787112157198,頁數:87,出版社:中國建築工業出版社,作者:王寶庫等,出版日期:2015/09/01, ... 於 www.books.com.tw -

#19.懸空寺- 山西省- 大陸旅遊資訊

在中國眾多的寺廟中,山西恒山的懸空寺稱得上是奇妙的建築。一般寺廟都建在平地上,但這座懸空寺卻是名副其實,建在懸崖峭壁上,懸在半空之中。其設計思想真絕,其建築 ... 於 www.travelking.com.tw -

#20.樂立方3D創意DIY立體拼圖山西懸空寺寺廟仿真建筑拼裝模型玩具

... 歲以上材質: 紙圖案: 建筑產地: 中國大陸玩具類型: 其它玩具貨號: MC204h 拼圖類型: 立體拼圖購買樂立方3D創意DIY立體拼圖山西懸空寺寺廟仿真建筑拼裝模型玩具. 於 shopee.tw -

#21.世界十大奇險建築「懸空寺」的千古之謎

這個寺廟曾在武俠小說《笑傲江湖》中出現過,詩仙李白雲遊到此,也被奇景所震撼。 懸空寺座落在中國山西省大同市渾源縣北嶽恆山的金龍峽。此寺始建於北魏 ... 於 www.epochtimes.com -

#22.【山西】天下巨觀《懸空寺》美國《時代》評其為世界「最奇險 ...

懸空寺 位於山西省大同市渾源縣境內的坐落在翠屏峰的半崖峭壁間,與主峰天風岭東西對峙,始建於北魏太和十五年(公元491年),距今已有1527年歷史,寺內最高 ... 於 kshj168997.pixnet.net -

#23.【山西尋奇】解開懸空寺懸浮千年的秘密 - 鏡週刊

來過懸空寺的唐朝詩人李白,刻意在「壯」字多加一點,寓意「比壯觀再多一點」。 ... 金庸武俠小說《笑傲江湖》中「懸空寺」為北嶽恆山派的基地,而它也真實 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#24.雲霄中的懸空寺

站在山下深谷仰首望去,北岳恆山金龍峽的一段峭壁拔地而起,峭壁半腰凹入山體的懸崖上,有數十根紅色木柱支撐著幾排棧道。棧道上面,大小40余間殿閣懸空聳立,這就是 ... 於 www.mct.gov.cn -

#25.地址,悬空寺游览攻略 - 马蜂窝

·悬空寺原来叫“玄空阁”,后来改名为“悬空寺”,是因为整座寺院就像悬挂在悬崖之上。 ·全寺为木质框架式结构,有殿琮楼阁40间,其实悬空寺不大,最值得惊叹的是它依靠 ... 於 www.mafengwo.cn -

#26.組圖:恆山懸空寺,千年不墜之迷

原來懸空寺用的木結構能隨著地震搖晃,等於是天然的減震設計,就算牆壁倒了,主結構仍然不至於坍塌,只是數十噸重的懸空寺怎麼僅靠著幾根立柱就能夠度過了 ... 於 tw.aboluowang.com -

#27.太原大同平遙11日自助行:6/12 大同:懸空寺、渾源涼粉

住宿、公車路線規劃、出租車車資預估、注意事項,請參閱「行前準備、行程安排」) 懸空寺位於大同市渾源縣恆山金龍峽西側的翠屏峰山壁凹處,距大同市 ... 於 cyk200.pixnet.net -

#28.懸空寺是怎麼修建的?是什麼使懸空寺千年不倒? - 歷史真相

懸空寺 位於現如今的山西大同,它的建造地點就和它的名字一樣,是懸空的,在一座山上,寺廟在山體之中,下面就是懸崖,是真正的“空中樓閣”。這樣一個奇絕的 ... 於 www.lsbkw.com -

#29.福氣山西五臺山懸空寺雲岡石窟平遙古城超值八天 - hocom.tw

【懸空寺】距今巳1400 年,全寺為木質框架式結構,有殿琮樓閣40 間,在陡崖上鑿洞插懸梁為基,樓. 閣間以棧道相通,寺不大,但巧奪天工,也頗為壯觀。 於 hocom.tw -

#30.【漫遊系列】山西全覽15日懸空寺、壺口瀑布、平遙古城

建成於1400年前北魏後期,是中國僅存的佛、道、儒三教合一的獨特寺廟。懸空寺原來叫「玄空閣」,「玄」取自於中國傳統宗教道教教理,「空」則來源於佛教的 ... 於 www.etholiday.com -

#31.懸空寺是什麼?為什麼一座寺廟能千年不倒?懸空寺隱藏著什麼 ...

懸空寺 位於山西渾源縣,距大同市65千米,是國內僅存的佛、道、儒三教合一的獨特寺廟。寺院始建於1400多年前的北魏王朝後期,北魏王朝將道家的道壇從平城南 ... 於 raolve.com -

#32.懸空寺

懸空寺 ,位於中國山西省大同市渾源縣,是一座儒釋道三教合一的寺廟。該寺始建於北魏年間,現存建築均為明清時 ... 於 www.youtube.com -

#33.悬空寺究竟是如何建造的为什么历经千年而不倒 - 科技

悬空寺 位于山西大同的恒山,是我国国内现存唯一的佛、道、儒三教合一的独特寺庙。它建在恒山金龙峡西侧翠屏峰的悬崖峭壁间,面朝... 於 tech.sina.cn -

#34.懸空寺旅遊攻略指南 - Trip.com

懸空寺 位於恆山金龍峽翠屏峰的懸崖峭壁間,始建於北魏,距今已有1500多年曆史。是國內現存保存完好的高空木構摩崖建築。來到恆山腳下,遠遠可以看到懸在半山腰的懸空寺, ... 於 hk.trip.com -

#35.懸空寺是怎麼修建的?是什麼使懸空寺千年不倒? - 歷史

懸空寺 是怎麼修建的?是什麼使懸空寺千年不倒?小編帶來詳細的文章供大家參考。 懸空寺位於現如今的山西大同,它的建造地點就和它的名字一樣,是懸空 ... 於 m.fflsw.com -

#36.住起來比懸空寺還剌激的房子地板更過份還是透明的 - Cool3c

中國山西省有一間依著半山腰而建的寺廟,完全靠27根木樑支撐全部寺廟主要建築,故名為懸空寺。沒有地基光是遠遠的看就覺得頭皮發麻,其實堅固的很, ... 於 www.cool3c.com -

#37.恒山和悬空寺- 风俗文化

恒山和悬空寺. 发布时间: 2018-02-05 09:11. 来源: 大同文旅. 阅读量:991. 中国古代将高大的山称为岳,中国共有五岳,分别为:东岳泰山、西岳华山、北岳恒山、南岳衡山、 ... 於 www.dt.gov.cn -

#38.鞠传江:探秘恒山悬空寺- 中国日报网 - 专栏

中国的寺庙数量众多,可悬于空中的寺庙却不多见,在山西北部的恒山就有一座悬空寺,眼下,这座悬于空中、附于绝壁的寺庙正吸引着天南海北的游客, ... 於 column.chinadaily.com.cn -

#39.懸空寺,建在恆山懸崖上,被譽為“天下巨觀”

從大同開車到渾源時已是下午,去往懸空寺的路上擠滿了大大小小的車,水洩不通,於是果斷決定先登恆山,等明天一早再來懸空寺。恆山,自古以來就有“人 ... 於 www.gushiciku.cn -

#40.懸空寺- 楠西區必去景點 - Expedia

這家旅館位於玉井區,距離芒果青果市場1.9 公里,而且距離玉井白色教堂和懸空寺不到10 公里。玄空法寺和永興吊橋也在10 公里內。 查看價格. 於 www.expedia.com.tw -

#41.懸空寺之謎:為何它僅靠數十根木柱就能千年不倒?專家疑惑

說起懸空寺,中國有七座,北方有六座,南方有一座,即江南懸空寺大慈岩。北方六座分別是山西恆山懸空寺、河北蒼岩山懸空寺、雲南西山懸空寺、河南淇縣 ... 於 min.news -

#42.台湾新闻媒体人游览壮观奇特的悬空寺(组图)

绝壁上的悬空寺。(摄影:虞鹰). 华夏经纬网9月8日讯:8日下午,参加“第三届晋台新闻交流论坛”的台湾新闻媒体人,来到山西省浑源参观游览了建于绝壁 ... 於 www.taiwan.cn -

#43.懸空寺[山西大同恆山] - 中文百科知識

懸空寺 位於山西省大同市渾源縣恆山金龍峽西側翠屏峰的峭壁間,素有“懸空寺,半天高,三根馬尾空中吊”的俚語,以如臨深淵的險峻而著稱。建成於1400年前北魏後期, ... 於 www.easyatm.com.tw -

#44.悬空寺

中国有七座悬空寺,北方有六座,南方有一座,即江南悬空寺大慈岩。北方的六座分别是山西大同恒山悬空寺、河北苍岩山悬空寺、云南西山悬空寺、河南淇县朝阳悬空寺、榆林 ... 於 m.zwbk.org -

#45.中国三大悬空寺

悬空寺 (第二批国保)时代:明地址:浑源县城南5公里北岳恒山下金龙口西崖峭壁据《恒山志》记载,悬空寺始建于北魏晚期(约公元六世纪),后经历代重修,现存建筑皆明清遗 ... 於 www.bytravel.cn -

#46.Day 4 恆山「懸空寺」 @ Iris & Brian 的地球旅圖

懸空寺 位於山西省渾源縣,距大同市約65公里。 建成於1400年前北魏後期,是中國僅存的佛、道、儒三教合一的獨特寺廟。 於 mrspai.pixnet.net -

#47.山西大同恆山懸空寺,它建造與什麼時期 - 嘟油儂

恆山懸空寺位於山西渾源縣,距大同市65公里,全國重點文物保護單位,是國內僅存的佛、道、儒三教合一的獨特寺廟。 恆山懸空寺始建於1400多年前的北魏王朝 ... 於 www.doyouknow.wiki -

#48.懸空寺英文

懸空寺 英文翻譯: hanging temple…,點擊查查綫上辭典詳細解釋懸空寺英文發音,英文單字,怎麽用英語翻譯懸空寺,懸空寺的英語例句用法和解釋。 於 tw.ichacha.net -

#49.山西懸空寺大修后開放給危岩穿上"渾然一體"防護網

懸空寺 鑲嵌在萬仞峭壁間,有凌空欲飛之勢。本報記者王星攝去年“十一”,懸空寺的鼓樓被落石砸中。(除署名外,均本報資料照片)來自東北的小伙子們在懸崖 ... 於 culture.people.com.cn -

#50.山西悬空寺为何千年不倒?千年前的“膨胀螺丝”被发现,震惊众人

这座悬空寺位于山西省大同市浑源县境内,距大同市65千米,始建于北魏太和十五年(公元491年),距今已有1500多年的历史了,也是我国现存的唯一一座佛、 ... 於 www.sohu.com -

#51.悬空寺闭园修缮引关注景区 - 央视网

悬空寺 景区外观图(资料图). 央视网消息(记者王莉莉)近日,位于山西大同的千年古寺悬空寺景区公告称,要对景区内木质结构和油画壁饰进行修复,为 ... 於 news.cctv.com -

#52.比壯觀多一點-北嶽恆山懸空寺 - YA !野旅行

「飛閣丹崖上白雲幾度封」懸空寺座落山西省渾源縣城南,金龍口西峰絕壁之上。懸空寺始建於北魏晚期,整體建築共三層九脊,樓閣殿宇共40間, ... 於 www.yatravel.tw -

#53.山西旅遊景點| 大同懸空寺- 北嶽恆山屹立千年的建築奇觀

懸空寺 位於山西大同的恆山峭壁間,始建於北魏晚期,是佛、道、儒三教合一的獨特寺廟,以如臨深淵的險峻著稱,懸空寺距地面約50 公尺高,是世界上現存建在懸崖絕壁上 ... 於 carollin.tw -

#54.晶騏旅行社- 山西北岳恆山懸空寺! - Facebook

山西北岳恆山懸空寺! ... PagesBusinessesTravel & TransportationTravel ... 於 www.facebook.com -

#55.山西渾源懸空寺的歷史懸空寺的歷史背景 - 好問答網

懸空寺 始建於1500多年前的北魏王朝後期,北魏太和十五年(公元491年),歷代都對懸空寺做過修繕,北魏王朝將道家的道壇從平城,今大同南移到此,古代工匠 ... 於 www.betermondo.com -

#56.懸空寺上慄深淵

事實上,整座懸空寺的建築是「似虛而實,似危而安」,因為從山谷往上看,那一根根做為支撐的木柱,並沒有具備托重作用,它最主要的力學. 原理,是把橫梁插入山壁三分之二, ... 於 www.mjib.gov.tw -

#57.世界十大寺廟排名懸空寺是中國的寺廟相當特別 - 爵士範

世界十大寺廟排名甘丹寺,泰國真理寺,懸空寺,里拉修道院,虎穴寺,蘇美拉修道院,聖米歇爾山修道院,緬甸Taung kalat修道院,佩喬爾斯克修道院,邁 ... 於 www.jueshifan.com -

#58.測繪建模助保育懸空寺獲「永生」 - 香港文匯報

今年3月,DJI大疆行業應用與武漢大學張祖勳院士團隊合作,為山西大同懸空寺建立高精度實景三維模型,實現文物古跡數字化,推動相關研究及保護。 於 paper.wenweipo.com -

#59.懸空寺究竟是如何建造的,為什麼歷經千年而不倒?古人智慧今難

懸空寺 位於山西大同的恆山,是我國國內現存唯一的佛、道、儒三教合一的獨特寺廟。它建在恆山金龍峽西側翠屏峰的懸崖峭壁間,面朝恆山,背倚翠屏, ... 於 kknews.cc -

#60.悬空寺(山西省大同市境内寺庙) - 搜狗百科

该寺建成于1400年前北魏后期,是中国仅存的佛、道、儒三教合一的独特寺庙。悬空寺原来叫“玄空阁”,“玄”取自于中国传统宗教道教教理,“空”则来源于佛教的 ... 於 baike.sogou.com -

#61.懸空寺- 遊客評語- 要不是門票太貴,該給五顆金星 - TripAdvisor

Tripadvisor提供大同懸空寺網友評論, 可以進行大同懸空寺預訂查詢, 諮詢大同懸空寺價格, 還可以找到大同懸空寺官網, 大同懸空寺網友評論如下:要不是門票太貴, ... 於 www.tripadvisor.com.tw -

#62.悬空寺攻略- 浑源游记

但凡是说到悬空寺,绝大部分人想到的都是恒山悬空寺,可见北岳恒山的悬空寺名气之大,早已盖过了五岳之一的北岳恒山,来到山西大同,北岳恒山可以不上,但悬空寺不可以不去 ... 於 gs.ctrip.com -

#63.山西懸空寺步步驚心的建築奇觀 - 欣傳媒

懸空寺 原來叫「玄空閣」,「玄」取自於中國傳統宗教、道教,「空」則來源於佛教的教義,後來改名為「懸空寺」,因為整座寺院就像懸掛在懸崖之上,因此得名 ... 於 www.xinmedia.com -

#64.懸空寺 - 山西省文化和旅游厅

懸空寺,享譽世界的埃菲爾鐵塔高300米,以4個重達2500噸的水泥塔墩依托而起。 一個建築沒有地基會怎麼樣?懸在空中可以嗎? 埃菲爾鐵塔不可以,但懸空寺卻可以。 於 wlt.shanxi.gov.cn -

#65.悬空寺(恒山悬空寺全景)_直播中国

悬空寺 位于恒山金龙峡西侧翠屏峰的峭壁间,素有“悬空寺,半天高,三根马尾空中吊”的俚语,以如临深渊的险峻而著称。建成于1400年前北魏后期,是中国仅存的佛、道、儒三 ... 於 livechina.ipanda.com -

#66.快樂遊》山西五臺山萬豪恆山懸空寺雁門關平遙王家大院8天長榮

☆【文化遺產】五臺山風景區、恆山懸空寺(全貌外觀含首道門票)、雲岡石窟、鸛雀樓。 ... 道家《不聞雞鳴犬吠之聲》的要求建設了懸空寺,是中國古代建築精華的體現。 於 www.ggogo.com -

#67.影音/1500年前的想像力山西懸空寺萬法在其中 - 人間福報

懸空寺 ,位於大陸山西渾源縣境內,北岳恆山主峰西側翠屏峰的懸崖峭壁間。恆山連綿五百里,為五岳的北岳,與東岳泰山、西岳華山、南岳衡山、中岳嵩山齊名。 於 www.merit-times.com -

#68.山西渾源恆山懸空寺的古代彩塑 - iFuun

懸空寺 ,又名玄空寺,位於山西渾源縣,距大同市65公里,懸掛在北嶽恆山金龍峽西側翠屏峰的半崖峭壁間,全國重點文物保護單位。懸空寺始建於1500多年前 ... 於 www.ifuun.com -

#69.歷史上高60米的懸空寺,從北魏到現在,屹立1500年不倒的秘密

經歷了一千五百多年風雨考驗的懸空寺,至今依然屹立不倒,不得不對古代匠人的智慧感到驚嘆!位於山西大同渾源縣的懸空寺,它不僅僅只是建造在距離 ... 於 daydaynews.cc -

#70.目瞪口呆!中国有八大悬空寺古人的智慧令人佩服 - 泉州网

悬空寺 ,古代建于悬崖峭壁上的建筑群(寺庙、宫殿等),集美学、力学、宗教内涵于一体,算得上是建筑史上的一朵璀璨明珠,古人的智慧着实令人佩服。 於 www.qzwb.com -

#71.神池縣辘轳窯溝懸空寺 - ZH中文网

據碑文記載:懸空寺始建于明天順四年,當時寺院主持爲道玄禅師,成化十三年重修。後在清乾隆、嘉慶、道光年間多次修繕,懸空寺懸崖與人工建築巧妙結合,在 ... 於 www.zhdate.com -

#72.懸空寺旅遊指南| 熱門景點資訊、交通地圖| ezTravel易遊網

懸空寺 位於恆山金龍峽翠屏峰的懸崖峭壁間,始建於北魏,距今已有1500多年歷史。是國內現存最早、保存最完好的高空木構摩崖建築。 來到恆山腳下,遠遠可以看到懸在半 ... 於 vacation.eztravel.com.tw -

#73.山西懸空寺千年不倒,隻因一個“膨脹螺絲”,堪稱古代“黑科技”

我們至今仍可以看到很多偉大的古代建築,每次看到都會讓人感慨,古人的智慧實在是太偉大瞭。比如說山西的懸空寺,中國有很多懸空寺,北方有六座,南方有 ... 於 ken641203.inin.news -

#74.悬空寺- Google 我的地图

全屏可查看更多内容. 悬空寺. 收起地图图例. 地图详情. 复制地图. 缩放至视口. 嵌入地图. 下载KML. 1,662 次查看. 在2015年6月2日发布. Untitled layer. 悬空寺 ... 於 maps.google.com -

#75.懸空寺 - 華人百科

懸空寺 位於山西省大同市渾源縣恆山金龍峽西側翠屏峰的峭壁間,素有"懸空寺,半天高,三根馬尾空中吊"的俚語,以如臨深淵的險峻而著稱。建成於1400年前北魏後期, ... 於 www.itsfun.com.tw -

#76.恆山懸空寺千年不墜之謎(組圖) - -北魏- - 探秘尋真

這座懸在半空中的木結構寺廟懸空寺,在武俠小說中可是赫赫有名,它建在距離谷底20層樓高的山壁上,數十噸的寺廟似乎僅靠著幾根直徑不超過10公分的立柱 ... 於 www.secretchina.com -

#77.山西晋东南有个小小“悬空寺”,小巧玲珑石窟美 - 网易

悬空寺 的大名众人皆知,它是北岳恒山的第一胜境,位于山西大同市浑源县境内。远看悬空寺,像立体浮雕镶嵌在万仞峭壁上。 与它类似,在山西晋东南的上 ... 於 www.163.com -

#78.中國山西8日遊-day 6(懸空寺、五台山黛螺頂)(2018.05.18)

「懸空寺」是中國僅存的佛、道、儒三教合一的獨特寺廟。始建於1400多年前的北魏王朝,據說是一位叫了然的和尚所建,古代工匠根據道家「不聞雞 ... 於 a221529683.pixnet.net -

#79.懸空寺- English translation - Linguee

Many translated example sentences containing "懸空寺" – English-Chinese ... 設立副主席一職,如主席暫時缺席,又或當主席職位懸空時,可由副主席署任主席。 於 www.linguee.com -

#80.懸空寺-PTT/DCARD討論與高評價網拍商品-2021年11月|飛比價格

懸空寺 在-PTT/DCARD討論與高評價商品,提供懸空寺模型3D立體、懸空電視櫃、沈氏玄空學在露天、蝦皮優惠價格,找懸空寺相關商品就來飛比. 於 feebee.com.tw -

#81.懸空寺.雲岡石窟.壺口瀑布.五臺山景區.雲丘山風景區健走12日

深度山西~懸空寺.雲岡石窟.壺口瀑布.五臺山景區.雲丘山風景區健走12日. 請來電洽詢. 分享 出團表. ×. Facebook · Line. 成團快訊. LINE. 於 www.lamigo.com.tw -

#82.2021山西北嶽恆山旅遊攻略之懸空寺

提供2021最新山西北嶽恆山旅遊區的懸空寺的旅遊攻略和圖文介紹,包括門票價格、交通天氣、遊玩攻略、驢友照片等。 於 zh.meet99.com -

#83.山西冬遊-恆山懸空寺、五台山勝境、蒙山大佛@ 海上鮮師部落格

一般信眾公認是文殊菩薩的道場,漢唐代以來皇室尤其推崇,唐太宗曾云:「五台山者,文殊閟室,萬聖幽棲,境系太原,實我祖宗植德之所,切宜祗畏。」,實因山西是唐代龍興 ... 於 blog.xuite.net -

#84.【山西尋奇】飄浮半空中的千年懸空寺| 鏡週刊

位在山西省渾源縣附近的「懸空寺」,金庸先生筆下是如此形容的:「久聞翠屏山懸空寺建於北魏年間,於松不能生、猿不能攀之處,憑空建寺,那是天下奇景。」 ... 於 today.line.me -

#85.特色景点-大同旅游区-悬空寺 - 山西

悬空寺 位於北岳恒山脚下的1金龙峡,距大同市约80公里,据说是北魏时一位叫了然的和尚所建,距今已有1400多年的历史。 这里山势陡峻,两边是直立百金米、如同斧 ... 於 www.sx.xinhuanet.com -

#86.懸空寺之謎懸空寺為何建於懸崖而不倒

什麼是懸空寺?懸空寺就是懸在空中的寺廟。乍一聽名字你一定會覺得很神奇,一座寺廟怎麼可能懸空而建,並且千年不倒。這一問題也是考古學家所困惑的, ... 於 www.nanmuxuan.com -

#87.懸空寺- 維基百科,自由的百科全書

懸空寺 ,位於中華人民共和國山西省大同市渾源縣,是一座儒釋道三教合一的寺廟。該寺始建於北魏年間,現存建築均為明清時期重建。整座寺廟建於翠峰山的半山腰上,依靠27 ... 於 zh.wikipedia.org -

#88.懸空寺的秘密(山西恒山懸空寺) - 背包客棧

[華北及北京]山西恆山#懸空寺是怎麼建立的? ... 懸空寺位於山西省大同市渾源縣恆山風景區之中恆山是中國五嶽中的之所以看似危樓卻能安然屹立是因為有 ... 於 www.backpackers.com.tw -

#89.【古韵山西行】(十)大同:悬空寺

悬空寺 ,位于大同市恒山金龙峡西侧翠屏峰的峭壁间,素有“悬空寺,半天高,三根马尾空中吊”的俚语,以如临深渊的险峻而著称。悬空寺建成于1400年前北魏 ... 於 binktang.blog.sohu.com -

#90.【晉秀山西II】五臺山.懸空寺.雲岡石窟.平遙(2晚).萬年冰洞.夢回 ...

恒山懸空寺(不含登臨費):寺廟的選址之險,建築之奇,結構之巧,豐富的內涵,堪稱世界一絕。整個寺院,上載危崖,下臨深谷,背岩依龕,寺門向南,以西為正。 於 www.gloriatour.com.tw -

#91.懸空寺-山西駱駝 - 游重森

懸空寺 原來叫「玄空閣」,「玄」取自於中國傳統宗教道教教理,「空」則來源於佛教的教理,後來改名為「懸空寺」,是因為整座寺院就像懸掛在懸崖之上,在 ... 於 csyoutw2001.pixnet.net -

#92.中國七大奇觀之一【懸空寺】,世界文化遺產--【雲岡石窟】

這次山西旅遊的景點包括號稱「中國七大奇觀」的懸空寺,以及被聯合國列為「世界文化遺產」的雲岡石窟;旅遊團在結束五台山的行程後,於八月十一日先 ... 於 blog.udn.com -

#93.懸空寺- 日報 - 中時新聞網

唯一儒釋道三教合一的獨特古建築。山西恒山懸空寺。(新華社). 從山西大同驅車南下,越過桑乾河,地平線上橫出了一線山影,山影愈升愈高,顏色也愈來 ... 於 www.chinatimes.com -

#94.懸掛在懸崖峭壁上的寺廟為何屹立千年不倒? | 懸空寺

懸空寺 地處山西省大同市渾源縣恆山金龍峽懸崖峭壁上。據稱北魏天師道長在辭世前留下遺言,將來一定要建造一座空中寺院,後來他的弟子們歷經千難萬險, ... 於 www.soundofhope.org -

#95.懸空寺,歷經滄桑屹立千年!千載風霜而不朽!! | Love分享

「飛閣丹崖上,白雲幾度封。」「蜃樓疑海上,鳥道設雲中。」山西恆山懸空寺,是一座懸浮在懸崖上的寺廟,沒有千噸地基,只有數根木柱支撐。歷經約1,400多年的風雨滄桑 ... 於 ezvivi2.com -

#96.屹立絕壁千年!世界危險建築「懸空寺」 詩仙李白、金庸都被 ...

懸空寺 是一座儒、釋、道三教合一的寺廟,寺院最高的地方供有孔子、老子、釋迦牟尼,其實,它的原名「玄空閣」就是取自佛道教義,後因「懸」和「玄」諧音, ... 於 www.taisounds.com -

#97.《笑傲江湖》懸空寺真的存在!1500年屹立不搖關鍵曝光

金庸武俠小說《笑傲江湖》中「懸空寺」為北嶽恆山派的基地,而它也真實存在於山西省境內,究竟「懸空寺」是如何在山壁上懸空千年的呢? 於 news.ebc.net.tw -

#98.山西著名的懸空寺,僅憑几根木樁支撐上千年?很多人都被“騙”了

懸空寺 位於五嶽之一的恆山,距今已經有上千年的歷史了,它是國內現存時間最早,並且保存最完整的高空木結構摩崖建築,站在山下遠遠望去,懸空寺就好像 ... 於 inewsdb.com