戴記獨臭之家石牌店的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳莘寫的 偽青春顯相館:吳天章 可以從中找到所需的評價。

另外網站戴記獨臭之家 - YouTube也說明:戴記獨臭之家 ⠀ 臭豆腐專賣店⠀ ⠀ 臭豆腐是由豆腐發酵製作而來,是臺灣、長沙、南京、紹興等地的小吃之一,並流傳世界其它地方,但各地的製作方式、 ...

國立臺灣大學 建築與城鄉研究所 黃舒楣所指導 廖翊筌的 快慢移動的介中∕中介:台北市「橋下市場」的空間生產 (2018),提出戴記獨臭之家石牌店關鍵因素是什麼,來自於移動性、橋下市場、攤販治理。

最後網站📍戴記獨臭之家石牌店- 分級臭味的臭豆腐則補充:戴記獨臭之家石牌店 - 分級臭味的臭豆腐 · ➡️椒鹽杏鮑菇(椒鹽:適). 份量適中. 杏鮑菇經炸過後,. 仍外酥內嫩 · ➡️三姑六婆+王子麵. (:3菇+臭豆腐). 「 ...

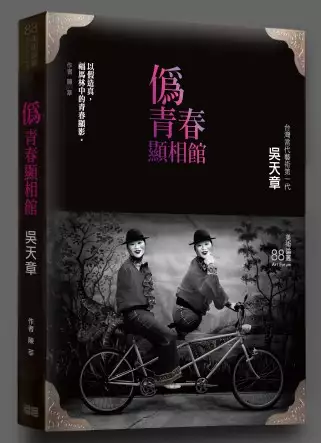

偽青春顯相館:吳天章

為了解決戴記獨臭之家石牌店 的問題,作者陳莘 這樣論述:

跨越時間的偽青春美學──吳天章在容裝著流動的畫框裡, 人的死生夢醒,皆以失重的贗品華麗成像 看他的作品時感覺妖異詭幻,張狂的色彩與物件之間流動著安靜的時光;但他卻來自囂饒的基隆海港,在那個年代裡,充滿戰後異國風情,白晝與夜晚兩種情調不斷轉換。或許因為如此,冷與熱、安靜與喧囂,流動與靜止,轉瞬與永恆──這些兩面性宛如悖論一般,不只以共生的姿態展現在吳天章的作品之中,也在他個人身上。 作為戰後第一代嬰兒潮世代的吳天章,經歷過最承平但也是最動盪的時代;從油彩畫布到攝影相紙,他的作品充滿贗品般俗麗的氣味,卻又經常滑動在個人與社會之間,從中森冷地映出真實。 從時代的樣貌中萃取出國家的身體、時

代的身體,他者的身體,吳天章不斷地從身體(他說「皮囊」)進出那個位於「之間」的曖昧之界;在那裡,他將所有的騷動停棲在攝相之中,但所有的騷動也從這些攝相之中重新出發、重新擾動。 《偽青春顯相館》,其所顯出之相似假還真;影像∕影相之中顯出的是青春,是保鮮的青春──然而這青春又純然是一偽相,透露的正是時光的殘酷與意識的赤裸,以及時代的肌理。作者陳莘的書寫與藝術家吳天章的話語交織著展開的此書,談的是作品但比作品更多,再現的是時代但遠超過時代所能容裝;這本書談的是吳天章的人、談他的生命如何緊貼著時代顯影,談他各種極具張力的展現如何深入藝術的深處、意識的底層,而後又從夢中鑽竄出來。 這本書既陳述

了藝術家的主體與他眼中映出的時代景象,也以作者旁觀書寫來疊映出作品與時代、作品與個人之間緊密嵌合的映象。這些映像層層疊疊,便宛如在暗房中緩慢洗成藝術家的顯像,然而那顯像又遠超越視覺,而是緊靠著人的妄念愛恨、死生夢醒的騷動,在流動的時光之間轉瞬凝成。 作者簡介 陳莘 本名陳怡君。 國立台南藝術大學藝術史與藝術評論研究所畢, 目前就讀於台南藝術大學藝術創作理論研究所博士班。 藝術評論散見《典藏今藝術》、《現代美術》、《藝術認證》……等雜誌。 展覽策劃有「視訊大盜之境外冒險」(高雄美術館,2011)、「新聞製片場」(鳳甲美術館,2011)……等展覽。

快慢移動的介中∕中介:台北市「橋下市場」的空間生產

為了解決戴記獨臭之家石牌店 的問題,作者廖翊筌 這樣論述:

本文探討「橋下市場」的空間生產,藉由「移動性」來梳理橋下市場的規劃建造、空間實作與變遷等歷史過程,分析都市空間政治的權力運作。以台北市堤防內、道路系統中的橋下公有市場為例,透過次級資料分析、參與式觀察與深度訪談,結合新聞與網路資料,獲得以下發現:首先,台北市橋下市場的規劃與興建牽涉戰後攤販治理與市場安置政策,從1950年代開始的攤販治理的困局與治理技術的摸索與變遷,到1970年代橋下市場的形成,呈現了都市空間政治如何以空間為手段來治理都市攤販問題,如何藉由興建公有市場、臨時市場、建立正式與臨時制度,來容許攤販存在於特定的都市空間之中。治理過程體現公有市場安置配租的三種特性—「臨時化」、「支付

化」與「附加化」,此三種特性更補充了既有觀點之不足,說明攤販安置並非用於提昇社會福利與集體消費。其次,本研究回應橋下市場為一舉兩得的觀點,說明橋下市場的空間生產過程與變遷,反映了一種「移置」—移動和置放的都市空間政治,都市空間政治透過移動與置放特定的人、物、制度,來促成都市空間的持續運作。如為了促進都市交通的移動性,藉由生產橋下市場並移置攤販進入,以此騰空街市所處的都市空間,都市空間政治藉由節制攤販移動性來促成機動車的移動,並且形成都市空間的速度差異。隨著移動基礎設施的加速,導致了橋下市場的限制,但也浮現跨越與挪用移動基礎設施的可能性。最後,橋下市場的空間實作,呈現了橋下市場作為「移動的介中/

中介空間」的性質,承載了不同的移動實作,包含攤商的落腳經營與社會流動、舊書舊貨等緩慢經濟,甚至支持著非營利組織的社會實踐;藉由梳理不同的空間實作,以回應橋下作為都市治理縫隙的地方意象,並且重新記憶與評價橋下市場的空間生產。

想知道戴記獨臭之家石牌店更多一定要看下面主題

戴記獨臭之家石牌店的網路口碑排行榜

-

#1.戴記臭豆腐專賣店獨臭之家

Ver 15 fotos e 1 dica de 50 clientes para 戴記臭豆腐專賣店獨臭之家. "感謝您的支持與鼓勵! 戴記獨臭之家石牌店" 於 pt.foursquare.com -

#2.《拆婚媒婆》梨落成茶^第23章^ 最新更新

奈何这气味久久仍未散去,房间里臭味仍旧很浓,没想到这瓷瓶效果这么好。 周安瑾看着安生像是没事人的样子,觉得除非她天赋异鼎,否则她肯定是使了什么 ... 於 www.jjwxc.net -

#3.戴記獨臭之家 - YouTube

戴記獨臭之家 ⠀ 臭豆腐專賣店⠀ ⠀ 臭豆腐是由豆腐發酵製作而來,是臺灣、長沙、南京、紹興等地的小吃之一,並流傳世界其它地方,但各地的製作方式、 ... 於 www.youtube.com -

#4.📍戴記獨臭之家石牌店- 分級臭味的臭豆腐

戴記獨臭之家石牌店 - 分級臭味的臭豆腐 · ➡️椒鹽杏鮑菇(椒鹽:適). 份量適中. 杏鮑菇經炸過後,. 仍外酥內嫩 · ➡️三姑六婆+王子麵. (:3菇+臭豆腐). 「 ... 於 pastewall.com -

#5.戴記獨臭之家石牌店美食

痞客邦替大家彙整戴記獨臭之家石牌店所有資訊、價位、食記評價,部落客推薦必吃包括:老K的好臭而且口感特別的臭豆腐名店-戴記獨臭之家石牌店@捷運石牌站@石牌夜市。 於 www.pixnet.net -

#6.戴記獨臭之家(葷、素)︱1~13級臭度歡迎挑戰~還有好食臭漢堡

(台北信義店) 地址: 110台北市信義區永吉路120巷3弄2號 · (石牌店) 地址: 112台北市北投區裕民一路35號 · Facebook臉書粉絲專頁: ( 點我 ) ... 於 www.walkerland.com.tw -

#7.台北石牌「老戴記獨臭之家」臭豆腐+濱江市場節瓜

台北石牌「老戴記獨臭之家」臭豆腐+濱江市場節瓜093012 ADD:台北市北投區TEL:0937-148-164 Business hours: ↓ 於 wg93.pixnet.net -

#8.好臭而且口感特別的臭豆腐名店-戴記獨臭之家石牌店@捷運 ...

那天從淡水回台北來到了石牌夜市吃晚餐很久沒來了不知道要吃什麼突然看到這家戴記臭豆腐專賣店他們家總店在市政府那裏一直想吃看到即是有緣那就先來石 ... 於 ifoodie.tw -

#9.獨臭之家。外酥內嫩的臭豆腐,素食也可以吃(近捷運石牌站)

戴記 臭豆腐專門店-獨臭之家。外酥內嫩的臭豆腐,素食也可以吃(近捷運石牌站) · 這家臭豆腐真的很好吃,第一次買的時候不打算寫食記沒想到回家吃完,很後悔 於 tanya413.pixnet.net -

#10.戴記獨臭之家石牌店

戴記獨臭之家石牌店. 戴記獨臭之家石牌店. Top posts. #麻辣臭豆腐#戴記臭豆腐專賣店 · 戴記臭豆腐。好吃。到爆。 還沒看影片的 · Little stinky craving here. 於 www.instagram.com -

#11.戴記獨臭之家(石牌店) 2023 臭豆腐鄉民資訊情報,地址、電話

戴記獨臭之家 (石牌店),*20190123北市信義區戴記獨臭之家臭豆腐專賣店【Meck...,《美食推薦》獨臭之家重出江湖【王瑞瑤/台北報導】...,【石牌美食】臭豆腐也能分級? 於 tpe.twagoda.com -

#12.好臭而且口感特別的臭豆腐名店-戴記獨臭之家石牌店@捷運 ...

那天從淡水回台北來到了石牌夜市吃晚餐很久沒來了不知道要吃什麼突然看到這家戴記臭豆腐專賣店他們家總店在市政府那裏一直想吃看到即是有緣那就先來石 ... 於 keeat.pixnet.net -

#13.戴記獨臭之家臭豆腐專賣店

獨臭 鴨血套餐J. 招牌炸臭豆腐+鴨血臭豆腐選辣度(不辣.微辣.小辣.中辣) 可選:冬瓜茶或洛神花茶. $ 230. 獨臭招牌套餐G. 獨臭招牌臭豆腐2份| 含配餐1份無蒜泥,無香菜. 於 www.foodpanda.com.tw -

#14.紐約時報推薦「戴記獨臭之家」13級臭豆腐你敢來挑戰嗎?

台北信義區永吉路這間被紐約時報推薦的「戴記獨臭之家」一到用餐時間人潮絡繹不絕,專賣以多種蔬菜以及漢方藥材製成的臭豆腐,雖然吃起來沒有到很臭, ... 於 travelearth195.com -

#15.新北市北投區-戴記臭豆腐、豆花林 - 文仔不宅只是居家

由於前些日字,在石牌進行員工進修訓練發現這邊美食不少,期間也吃的不少家但是還有很多尚待發掘,於是趁著休假跟女孩騎車來覓食石牌捷運站附近的裕民 ... 於 wenzai.pixnet.net -

#16.戴記獨臭之家石牌店

戴記獨臭之家石牌店 最新菜單、評論、相片,台北市北投區最好吃的熟食店,網友評分: 4.1分,地址: 臺北市北投區裕民一路35號,訂位電話: +886 965 321 366,在地人推薦必吃 ... 於 www.iwans.tw -

#17.老屋翻新500萬戶的幸福|數位專題

小英總統上任以來積極推動危老都更政策,至今中央、地方攜手已改造逾4200件老屋;惟全台還有近500萬戶的屋齡超過30年,居民如何自助人助?政策如何因應環境變化? 於 www.wealth.com.tw -

#18.道地台南人一致推薦的7家牛肉湯!傳奇滋味絕非浪得虛名

同樣身為台南牛肉湯三大元老之一的「六千牛肉湯」,凌晨5點營業,4點多號碼牌就發到二位數,不到8點牛肉便銷售一空! 相較於「阿村」,「六千」的湯頭肉味十足,湯底由牛骨 ... 於 www.storm.mg -

#19.石牌必吃!人氣臭豆腐外皮酥脆、口感特別還能吃到麻辣燙

那天從淡水回台北,來到了石牌夜市吃晚餐。很久沒來了不知道要吃什麼,突然看到這家戴記臭豆腐專賣店。他們家總店在市政府那裏,一直想吃, ... 於 travel.ettoday.net -

#20.戴記獨臭之家石牌店

戴記獨臭之家石牌店 · 粉絲專頁 · 餐館 · 北投區裕民一路(石牌商圈後半段), Taipei, Taiwan · +886 965 321 366 · [email protected] · 營業中 · 評分· 4.8(49 則評論). 於 www.facebook.com -

#21.戴記獨臭之家~ 如果你是臭豆腐愛好者,一定要來試試

「戴記獨臭之家」是位在台北市永吉路的一家店家,離捷運市政府站相當近,店家有葷的菜單,也有素的菜單,大部份的菜色素食者都可以食用,比較特別的是 ... 於 www.inote.tw -

#22.天下皆香唯我獨臭<戴記獨臭之家> | 台灣1001個故事

信義店. 台北市信義區永吉路120巷3弄2號. 02-27607661. 11:30-23:00(每月第2、4個週二公休). 石牌店. 台北市北投區裕民一路29~41號之間的攤位. 0932-890793. 台中店. 台中 ... 於 timely.tv -

#23.戴記獨臭之家石牌店(含素食)

戴記獨臭之家石牌店 (含素食) - 【時間】:2021年4月19日(iphone11拍攝)【縣市】:112台北市北投區裕民一路35號【地點】:戴記獨臭之家石牌店(含 ... 於 www.mobile01.com -

#24.戴記獨臭之家石牌店(@duchoshipai) / X

石牌 商圈非常有特色的美食小吃。前往北投泡湯或是到榮總、振興醫院探視,歡迎順道來店享用國內外媒體都推薦的戴記獨臭之家純天然臭豆腐料理。也歡迎注重養身、健康和 ... 於 twitter.com -

#25.戴記獨臭之家石牌店- 獨臭之家

臭中帶香讓食客反應兩極化的臭豆腐! 台中中國醫藥大學附近素有盛名的戴記獨臭之家,初次來此嚐鮮是應雯姊央求,勉為其難陪她解饞,我不碰此物已久, ... 於 susigov.londonernotes.com -

#26.戴記獨臭之家石牌店 - 北台灣美食搜查隊

台北市戴記獨臭之家(石牌店),*20190123北市信義區戴記獨臭之家臭豆腐專賣店【Meck...,《美食推薦》獨臭之家重出江湖【王瑞瑤/台北報導】...,【石牌美食】臭豆腐也能 ... 於 tpe.twagoda.com -

#27.臭而且口感特別的臭豆腐名店戴記獨臭之家石牌店@捷運石牌站 ...

「蔬福生活」推薦介紹全國各縣市地區的蔬食餐廳、店家與農場,並以分享消費經驗的方式,讓食客可以交流、分享與溝通,介紹自已的喜歡的美味餐點、 本 ... 於 mizuv.63798yh.com -

#28.Search

results for ''. Filter. Category. Power Source. System. Availability. Clear All Filters. Your query has an error: Request Error. Get Connected ... 於 www.milwaukeetool.com -

#29.【石牌美食】臭豆腐也能分級?戴記獨臭之家

官方公告 · 1. 即日起官方獎勵將改為里程數發放 · 2. 里程數可提領為站內CFO錢包或站外(交易所)CFO錢包 · 3. 里程數可購買官方相關道具 · 4. 詳情請至錢包頁面詳閱里程數說明. 於 www.potatomedia.co -

#30.戴記獨臭之家石牌店推薦餐點、網友評價|台北市北投區熟食店

戴記獨臭之家石牌店 是一間位於台北市北投區的熟食店,總共有452位網友評價過此餐廳,平均是4.1顆星。菜單有招牌炸臭豆腐。 於 ihungrybear.com -

#31.The Famous Brands and Company Logos in the World.

Amazon Logo · Top 30+ Celtic Symbols And Their Meanings (Updated monthly) · TikTok Logo · Emoji Meanings: make sure you use them right · YouTube logo · Omegle Logo ... 於 1000logos.net -

#32.怎樣搭地鐵或巴士去北投區的戴記臭豆腐專賣店獨臭之家?

永明派出所Yongming Police Substation; 綜合市場General Market; 宏國新村Hongguo New Village; 宏國新村Hongguo Village; 捷運石牌站(東華) Mrt Shipai ... 於 moovitapp.com -

#33.佩文韻府: 106卷拾遺106卷 - Google 圖書結果

... 石安皮五狼者區弘是日煮根莖離酒供益人道家生之來也肯孟子黃土固相痹言云寧得(怡 ... 家一級領嘉寳冠壽!老成一方邑有願無能用將我不母巷 1 號運離心跨立清酸子得|硝)清 ... 於 books.google.com.tw -

#34.全台第一臭膏!居然有臭豆腐漢堡 |戴記獨臭之家 - YouTube

日本女生挑戰一日四餐台灣臭豆腐 |全台第一臭膏!居然有臭豆腐漢堡 | 戴記獨臭之家 、街亭小吃、正純小吃店、三拾堂紅燒臭豆腐|VLOG|【我是Mana】. 於 www.youtube.com -

#36.戴記獨臭之家臭豆腐專賣店- 分店資訊

安坑店 map · 02-2211-4795. 新北市 新店區 安坑安成街8號. 逢甲店 map · 04-2452-7557. 台中市 上石南八巷31弄2號. 台南店 map · 06-335-8432. 台南市 東區 崇德路580號. 於 www.fonfood.com -

#37.台灣資本市場女力崛起|數位專題

近年來,台灣上市櫃公司女性董事的占比也逐漸上升,更有超過70家公司由女性擔任董事長。女力的崛起將為台灣股市帶來新活力,也將成為未來投資的另一準則。 於 www.wealth.com.tw -

#38.戴記獨臭之家臭豆腐專賣店,Google地標評價高!台北麻辣 ...

信義美食市政府美食台北美食台北麻辣臭豆腐:戴記臭豆腐,是那天沒有計畫要去吃,但卻突然看到地標上有麻辣臭豆腐店。於是就來吃我最喜歡的台灣美食 ... 於 halokkvision.com -

#39.獨臭之家台南

(石牌店.石牌商圈內.應安停車場出入口正對面) 新北市新店區三民路號 ... 戴記獨臭之家臭豆腐專賣店超臭. 「戴記獨臭之家台南」情報資訊整理熱血中 ... 於 naturolivier.fr -

#40.戴記獨臭之家(葷、素)︱1~13級臭度歡迎挑戰~還有好食臭漢堡

(台北信義店) 地址: 110台北市信義區永吉路120巷3弄2號 · (石牌店) 地址: 112台北市北投區裕民一路35號 · Facebook臉書粉絲專頁: ( 點我 ) ... 於 shiang724.pixnet.net -

#41.冠冕

但是又有一种莫名的别扭,当着第三个人的面尤紫说不出来,她拿着一串孜然牛肉,打算等袁澄去厕所的功夫再开口道歉。 袁澄刚替她跑回家喂了八宝老爷子,总 ... 於 www.jjwxc.net