指舞春秋會員的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦喬伊斯,菲爾寫的 孟買春秋:史密斯夫婦樂活印度 和陳福成的 菩薩在這裡:神州是菩薩的誕生地都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自玉山社 和時英所出版 。

國立清華大學 台灣文學研究所 劉柳書琴所指導 白春燕的 日治時期台灣文化協會新劇運動系譜(1921-1936) (2020),提出指舞春秋會員關鍵因素是什麼,來自於新劇、文化劇、社會網絡、演劇系譜、新文化運動、台灣文化協會。

而第二篇論文淡江大學 中國文學學系碩士班 馬銘浩所指導 陳韻心的 日系動畫製作對霹靂布袋戲的影響―以《東離劍遊紀》為研究對象 (2019),提出因為有 霹靂布袋戲、日系動漫、布袋戲、通俗藝術、東離劍遊紀的重點而找出了 指舞春秋會員的解答。

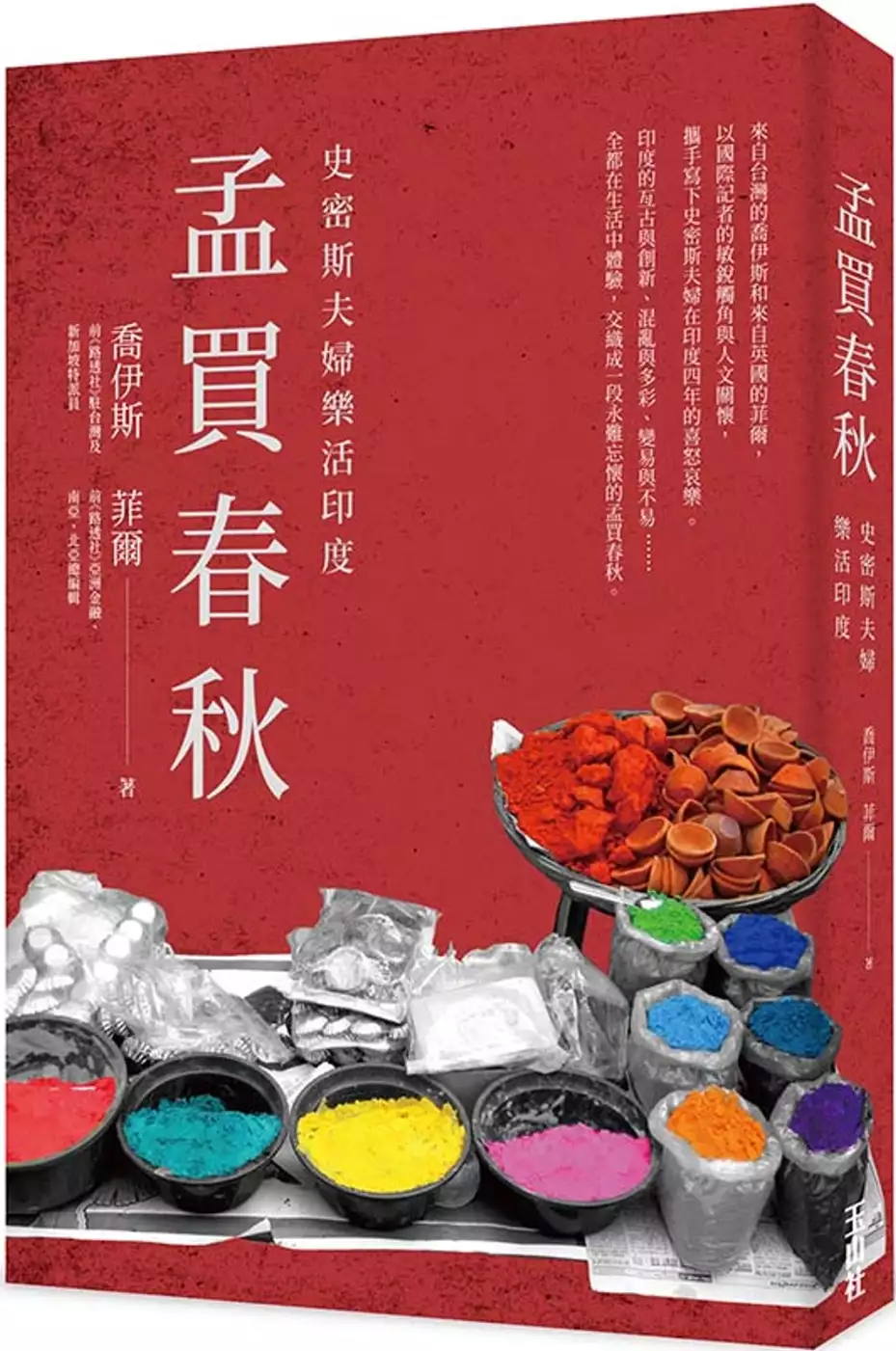

孟買春秋:史密斯夫婦樂活印度

為了解決指舞春秋會員 的問題,作者喬伊斯,菲爾 這樣論述:

來自台灣的喬伊斯和來自英國的菲爾,以國際記者的敏銳觸角與人文關懷,攜手寫下史密斯夫婦在印度四年的喜怒哀樂 。 印度的亙古與創新、混亂與多彩、變易與不易…… 全都在生活中體驗,交織成一段永難忘懷的孟買春秋。 外派記者怎能錯過印度? 不可思議、充滿挑戰的印度! 印度的色彩味道還有混亂, 無時無刻不挑戰你的感官情緒,讓你隨之起伏。 喬伊斯: 將近十年後這本一直在我心中珍貴角落的書,得以修訂增文再版,當年的喜怒哀樂雖不再讓我激動不已,繞樑三日卻不足以形容今日重返舊作的萬般滋味。 校對時我時而忘情微笑時而熱淚盈眶,彷彿還在那個喧囂混亂五味雜

陳的城市裡,可以聽見看見尼爾生、愛爾卡、亞莎、伊格保王子、吉米大爺、門房岡古…… 菲爾: 令人屏息的不僅僅是這個文化古國的大和多元,還有難以想像的貧窮和流浪街頭的小乞丐,而就在你為他們感到萬分悲傷的時候,一無所有的春秋百姓所展現出無比的韌性以及單純直接的快樂,又讓你會心一笑。…… 我曾告訴喬伊斯,在印度的日子就像上學,當時再怎麼恨得牙癢癢的一切,事過境遷,留下的只有美好的部分,即使不美也不恨了,就像這本書裡我們一起經歷過的故事一樣,一輩子忘不了。 真心推薦 史進德(David Schlesinger)|前路透社全球總編輯 袁韻璧|前輔大外語學院副院長 張

瑞夫|《生活在他處》作者 船橋彰|《印度以下,風景以上。》作者 盧秉承|前孟買台商會會長 魏淑貞|玉山社出版公司發行人 ──聯袂推薦(依姓氏筆畫排列) 口碑好評 喬伊斯帶著身為記者的敏銳和台灣人的熱情來到孟買,透過她生動的筆,書中的王公貴族和市井小民娓娓道出屬於今日印度的百樣生活,也讓聽故事的人,走了一趟印度之旅。——史進德(David Schlesinger) 前路透社全球總編輯 喬伊斯用她敏銳的觀察力、善感及樂於助人的心,把她住在印度四年的經驗,用極具感染力的文字,與去過或是沒去過印度的讀者分享她的《孟買春秋》。且聽喬伊斯娓娓道來她與伊斯蘭王子伊格保的

邂逅,還有更多動人的喜怒哀樂。——袁韻璧 前輔大外語學院副院長 喬伊斯的文字太有畫面了,彷彿書裡藏了鏡頭,帶領讀者穿梭印度市街、豪門院邸、雨季中的書店、板球俱樂部的青草地⋯⋯她毫不吝嗇地把你絕不會知道的孟買都寫進這妙趣橫生的春秋傳記,令我憶起印度之旅啼笑皆非卻難以自拔的時光。——張瑞夫 《生活在他處》作者 作者長達四年的孟買之行是旅者的極高待遇,喬伊斯寫的是生活在其中的「我們」,而非旅行至別處的「他們」,是給親人朋友的家書春秋,而非指證歷歷的戰國罪狀,不可思議之餘也一起跳起了華麗的印度歌舞。——船橋彰 《印度以下,風景以上。》作者 《孟買春秋》是所有遊人旅印前必讀

的生活聖經,喬伊斯以恢宏的國際觀、詼諧的筆調,深切觀察日常生活中的大小事,帶領讀者神遊印度;她的故事帶出印度真正面貌,不可思議的、可笑的、可悲的、可嘆的,隨著書中文字轉折,讓你身歷其境。——盧秉承 前孟買台商會會長 《孟買春秋》的文章,是讓我兩眼發亮的新發現!曾經是路透社記者的作者,寫在她身邊流動的人們與事物,看似日常的小紀錄,但如果從生活文化來看,卻讓我們看到豐富有趣的印度;我更喜歡的是,這些文字裡面「溫柔的人味」! ——魏淑貞 玉山社出版公司發行人

日治時期台灣文化協會新劇運動系譜(1921-1936)

為了解決指舞春秋會員 的問題,作者白春燕 這樣論述:

日治時期台灣在1920、1930年由知識階級參與演出的「新劇」或「文化劇」,受西方文明刺激產生的新文化運動影響而興起,其發展與台灣社會文化特質及歷史處境息息相關。自從台灣文化協會於1921年倡導新文化運動以來,台灣新劇運動開始發展,直到1937年進入皇民化戲劇時期之前為止。這段期間出現許多新劇社團,多數附屬於文化協會旗幟之下,少數是在最初受文化協會影響而成立,或主事者具文化協會會員身分,性質各異,但皆以戲劇改良及社會改革為目的,都屬於台灣新文化運動中的一環,共同建構台灣文化協會的演劇系譜。過去相關的研究成果已大致確認台灣新劇運動與政治社會運動互為表裡的事實,本論文則進一步從個人與劇團、劇團與

政治社會運動的社會網絡關係出發,辨識劇團的屬性及發展過程,試圖更完整、更細緻地釐清台灣新劇運動的全貌。本論文指出,台灣文化協會演劇系譜起於1921年,結束於1936年。在這個系譜的發軔時期,首先在1922年至1923年有東京台灣青年會的學生戲劇嘗試,接著在1923年冬天出現具組織性的新劇結社,之後全台各地劇團陸續出現。各劇團的成員大多是具有公學校基礎教育的知識階級,具有地緣性、學緣性的關係,在相同的身分階級或政治社會理念下集結而成。劇團之間因成員的交流或派別的合作,使戲劇養分具有支援、傳遞的連續性質。這個系譜裡的劇團大致可以分為兩類。第一類是與政治社會運動團體有關的劇團,皆附屬於政治社會運動團

體,受政治力的作用影響。愈左派的劇團,受政治壓制的力道愈強,消失得愈快;左傾程度較弱的劇團,則可以保持較久的戲劇活動。具體而言,新文協派的劇團大部分在1928年官方壓制下停止活動,而民眾黨派的劇團則晚至1931年民眾黨遭解散前後失去舞台。第二類是與政治社會運動團體無關的劇團,其中再依母會附屬團體的有無分為兩類。附屬型劇團以公益募款、社區營造為目的,以戲劇表演為母會團體服務。此類的劇團,不論是附屬型或非附屬型,都不具有政治社會運動色彩,未受到1928年及1931年兩波官方壓制影響,能夠在1930年代持續保有演出能量,直到1936年因戰爭時局變化而自然退場,使台灣文化協會演劇系譜走到終點。此時仍有

一些志在演出的劇團,在1937年轉型為皇民化劇團,戲劇精神與台灣新文化運動背道而馳,已不能納入台灣文化協會演劇系譜之中。從這個系譜可以看出台灣新劇運動是基於政治宣傳而誕生。亦即,台灣新劇運動是一批熱心政治的台灣青年受「新劇」這個新媒體所吸引,將西方現代戲劇的現實批判精神應用於現實中的政治社會運動,以達成思想宣傳的目的所發展出的戲劇運動。台灣文化劇、日本新派劇、中國文明戲的創始期都有這個相同的特點。不過,相較於日本新派劇、中國文明戲經過創始期之後發展出獨自的戲劇形態而進入成熟期,台灣文化劇因殖民政府的取締壓制,戲劇藝術的發展受到干擾中斷,未能發展出完整的戲劇形態,沒有機會進入成熟期。然而,許多不

具有政治色彩的劇團因未受打壓,在1930年代仍保有演出機會,使戲劇養分持續醞釀,甚至到了1940年代皇民化戲劇統制時期,短暫出現了一些出自台灣人之手、具有台灣民族主體意識的寫實主義戲劇。這些戲劇的出現,說明的是1921年以來的台灣新劇運動的道路雖然荊棘滿佈,但已播下足以開花結果的種子。因此,我們從台灣文化協會演劇系譜看出台灣新劇運動的意義是:它以新的載體傳播思想現代性,同時也達到戲劇現代性的傳播作用。也就是,1920、1930年的「新劇」或「文化劇」,是台灣新文化運動除了演講、報紙之外另一項宣傳利器,在政治社會運動發展上升期,發揮了文化啟蒙作用;另一方面,它也達到戲劇現代性的傳播作用,使得因政

治社會運動而興起的新劇,未隨著政治社會運動的衰退而中斷,在政治社會運動發展下降期的1930年代,仍然保有演出能量,使新劇觀念及舞台經驗得到累積與傳承,並且從台灣人的主體性出發,對於戲劇進行再生產,創造了日治時期台灣人獨有的戲劇風貌。

菩薩在這裡:神州是菩薩的誕生地

為了解決指舞春秋會員 的問題,作者陳福成 這樣論述:

很多人想看到菩薩,想知道菩薩住在那裡!除了極稀有又俱備好天命的人,可能有機會看到菩薩。絕大多數的人,終其一生,不會見到菩薩。 其實,只要有一顆慈悲的心,很自然與菩薩相互感應,就常有機會看見菩薩。 筆者在神州大地,社會各角落,都曾見過菩薩。他們是菩薩的分身,或菩薩轉世而來,從他們的行為看,是完全真正的菩薩,例如: 安徽蚌埠八旬老翁戴城民,拾荒養大八個棄嬰。 山東蒼山無腿男子陳州,鐵臂登嵩山。 雲南陸良縣,王小苖號召八老造林,三十年不悔。 陝西何天武獨臂挑夫,登華山三千次。 臺灣台中趙文正撿破爛,三十三年捐慈善四百多萬元。 江西夫妻回收寶特瓶,十年培養兩個

人才。 合肥十五歲女孩郝冬冬,籌交醫藥費,扮牛乞討。 雲南陸良縣無下半身女孩錢紅豔,織夢創奇蹟。 臺灣阿成黃宏成,親吻兩岸大地,吻大陸百城。 四川通江縣女孩錢運星,背著癱父去上學。 北京密雲縣趙合林五兄弟,奉養無血緣關係棄婦。 ....... 寧夏鹽池縣白春蘭,三十二年種十萬棵樹,沙漠成綠洲。 四川成都紅花村,獨腿村醫陳永根,翻山行醫三十多年。 安徽淮南老乞丐謝海順,行乞養大八個孤兒。 浙江永康大老闆杜光華,捨命救員工。 廣西桂林龍美豔三代不離棄,照顧非親非故的啞巴叔。 湖南湘潭無下半身的板凳媽媽,帶大一百三十八個孤兒。 高雄左營里長劉德文,

背老榮民骨灰回家,圓榮民遺願。 遼寧撫順老奶奶王美蘭,省吃儉用收養十八個棄嬰。 山東煙臺劉盛蘭老先生,拾荒做公益助學十八年。 浙江諸暨何國苖捐款數千萬,一家四口住十坪房。 山西爆米花老翁程相前,義養房東腦癱兒。 臺灣老榮民呂振誠,一生積蓄三千萬元捐公益。 江西弋陽縣陳風雨,為流浪乞討者送新棉襖。 甘肅水坡村李建華,赤腳行醫四十年。 湖北蘄春縣江國兵,奉養全村老人。 臺灣台中模範母親陳秀梅,是菩薩轉世,現代人間菩薩。 內蒙古席根小是「全國十大綠化女狀元」,使大沙漠變綠州。 以上所舉和本書所述,都是出自神州大地的現代菩薩,觀其行所為實乃菩薩化身示現,為

啟示、教化並救度眾生而來。中國真是菩薩的誕生地,故古有「神州」美名。 作者簡介 陳福成 祖籍四川成都,1952年生於台中。 筆名:古晟、藍天、司馬千; 法名:本肇居士。 ◆學歷: 陸軍官校44期、三軍大學82年班、復興崗政研所畢業、清華大學高科技管理班、政治大學社會科學研究方法班結業。 ◆經歷: 陸軍野戰部隊各級職、政大民族系所講座、台灣大學主任教官、華夏春秋雜誌社社長等。 ◆著作: 國家安全與戰略關係、中國四大兵法家、中國政治思想新銓、中國近代黨派發展研究新銓、中國歷代戰爭新銓、詩集、領導管理、大學和高中職學校教科書數十種等。 ◆現

職: 空大兼任講師、中國詩歌藝術學會理事與常務理事、中國文藝協會理事與會員等。 序 菩薩在這裡──神州是菩薩的誕生地 陳福成 輯一 八旬翁拾荒養八棄嬰 八旬翁戴城民拾荒養八棄嬰 無腿男陳州鐵臂登嵩山 八老造林,荒山變森林 獨臂挑夫何天武登華山三千次 陳學相把愛扛肩上 口足畫家,用口和足揮灑人生 趙文正撿破爛三十三年捐四百多萬 代天久校長當挑夫,攀山路送學生餐 這一幕,中國人真的醒了 老中醫劉惠良日診百人 百歲嬤模特兒 回收寶特瓶供子留學 保全甘相偉自學考上北大 單腿籃球帝瞿詩濤 扮牛乞討為救父養家 推母親旅行三千五百公里 世界再黑,依然有光明的地方 吳進興自費印警

世語 陳冠明,北京奧運做點什麼 102 輯二籃球女孩錢紅豔 無臂女老師加努恩,用腳教學 無臂英雄史塔茲曼的箭 小店老闆劉大軍的菩薩心腸 奶奶臥床,孫女蔣松梅公主抱 臺灣阿成,架兩岸精神長橋 口足畫家 錢運星盼上大學背父親去 程家兩岸血濃於水的見證 九旬婦被養女遺棄,趙家五兄弟奉養 吳宗宇、孫飛雄不忍人之心 企業家陳明鏡建雲南「小人國」 西安是慈悲之城 「中國阿甘」金世明 寧夏治沙功臣白春蘭 人間少有的父愛:范比克 一隻赤蠵龜的獨白 輯三獨腿村醫陳永根 獨腿村醫陳永根 謝海順行乞二十年拉拔八孤兒 大老闆杜光華捨命救員工 小老闆周江疆入火海救員工犧牲 半癱童顏玉宏,倒立走上學 忠犬拉車助身障主

人賣糖葫蘆 方信翔、姚彩瑩圓夢 陳斌強:兒時母背我,今日我背母 新疆皮里村學童的上學路 忻玲娥阿嬤縫鞋,暖五百老人腳 史浪背癱瘓同學上下學 人性的光輝 江志超,把愛情送到天堂 獸形人忠犬「隊長」 祖孫三代,神州大地感祖靈 迎接中國「六一兒童節」 輯四板凳媽媽帶大一三八孤兒 板凳媽媽許月華,帶大一百三十八個孤兒 劉德文,背榮民英靈回故鄉 愛心奶奶王美蘭,收養十八棄嬰 有二千多個孩子的陳爸陳俊朗 劉盛蘭,拾荒助學十八年 何國苖捐七千萬,全家住十坪房 獨腿舞王翟孝偉 劉備託孤鄉野版,癱兒託給程相前 血癌鬥士徐笙竣鐵馬闖神州 肖姝瑤九年獨遊三十二省市 視障朱芯儀,人生不設限 無掌女孩安妮抱書法獎 陳

忠秀校長退休不等死 香港陳葒「陳校長免費補習天地」 輯五老榮民呂振誠捐三千萬 老榮民呂振誠捐三千萬 單腿勇士侯斌登極地 饒平如紀念亡妻手繪十八本畫冊 口足畫家,生命頌歌 陳風雨尋流浪漢送棉襖 捐血一袋救人一命 赤腳醫生李建華懸壺四十載 江國兵奉養全村老人 後天全盲女博士賴淑蘭 陳鵬軍記錄父親最後十年 天生兩指冉崇義育英才 神州大地善人多 也是我的感動 客家妹,築兩岸橋 張讚祥終身照顧智障弟 陳美華為遊民理髮十年逾一萬人 陳星合追夢,追到太陽劇團 席根小,全國十大綠化女狀元

日系動畫製作對霹靂布袋戲的影響―以《東離劍遊紀》為研究對象

為了解決指舞春秋會員 的問題,作者陳韻心 這樣論述:

臺灣人文歷史的發展中,身為通俗文化之一的布袋戲占了相當重要的一部分。在現今演出的布袋戲團中,霹靂布袋戲具備完善的製片系統與流程,且具一定知名度,更嘗試與日本的動漫產業合作,拍攝出足以打入動漫圈、引起日本人興趣的布袋戲。本文議題由此發想藉由:布袋戲發展現況、日本動漫對布袋戲製作的影響、《東離劍遊紀》對布袋戲的影響、布袋戲的跨域推廣等,四大面向進行討論。 全篇論文以爬梳歷史為始,了解布袋戲在臺灣的發展,並了解布袋戲在臺灣的演出現況。進一步針對本文研究對象霹靂布袋戲的傳承起源,進行系統性的分類與整理。因《東離劍遊紀》為中日合作的布袋戲,故以參與合作的日本團隊成員切入,理解日本動漫圈在製作動畫

上的特質。其後藉由《東離劍遊紀》與霹靂系列的比較,試圖整理出《東離劍遊紀》的獨特之處,並進一步觀察《東離劍遊紀》對於霹靂系列在製作與演出上的影響,以及《東離劍遊紀》成功跨與推廣的因素。藉由上述研究,試圖剖析布袋戲在影音傳媒與網絡媒體急速發展的時代轉型的方向有哪些,重新探究布袋戲創新與鼎革的可能性。