排灣族祭典時間的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦奧威尼・卡露斯,亞榮隆・撒可努,潘秋榮,簡史朗寫的 臺灣原住民的神話與傳說(3):魯凱族、排灣族、賽夏族、邵族 和馬耀‧基朗,林志興,希南・巴娜妲燕的 臺灣原住民的神話與傳說(2):阿美族、卑南族、達悟族都 可以從中找到所需的評價。

另外網站排灣族竹竿祭- 達仁鄉- 台東縣 - 旅遊王也說明:TravelKing旅遊王為你詳細介紹排灣族竹竿祭,舉凡景觀特色、營業時間、參觀 ... 縣,至今仍然保留了貴族制度,並有世襲法,在竹竿祭中充分反應出來而使祭典獨樹一格。

這兩本書分別來自新自然主義 和新自然主義所出版 。

國立臺灣師範大學 民族音樂研究所 呂鈺秀所指導 張心柔的 idu lja vuvu先祖歸來兮——排灣族高士部落迎祖靈祭儀式與音樂研究 (2021),提出排灣族祭典時間關鍵因素是什麼,來自於迎祖靈祭、高士部落、高士村、排灣族、五年祭、召亡靈、音樂研究、南排灣、張順枝。

而第二篇論文中原大學 建築研究所 黃俊銘所指導 鄭皓勻的 卑南族聚落與家屋變遷之研究以卡大地布部落為例 (2020),提出因為有 卑南族、卡大地布、近代化、建築型式的重點而找出了 排灣族祭典時間的解答。

最後網站山野紀行 #2 | 排灣族(Paiwan)歷史文化之研究 - 健行筆記則補充:中排灣保留了許多古老的習俗與傳統祭典、宗教儀式,尤其是來義鄉被族人視 ... 《排灣族鼻笛文化之民族誌調查-平和排灣的個案研究》;; 製作時間必須在 ...

臺灣原住民的神話與傳說(3):魯凱族、排灣族、賽夏族、邵族

為了解決排灣族祭典時間 的問題,作者奧威尼・卡露斯,亞榮隆・撒可努,潘秋榮,簡史朗 這樣論述:

★ 感謝讀者長久以來支持的臺灣原住民十冊的神話與傳說! ★ 把十冊變為三冊,在購書與收藏上更為方便! ★ 紙風車劇團曾出演排灣族《巴里的紅眼睛》! ★ 榮獲新聞局第21次中小學生優良讀物圖畫類推薦! ★ 2003年《賽夏族:巴斯達隘傳說》榮獲新聞局金鼎獎優良讀物推薦! 在這個面積只有三萬六千平方公里的婆娑美麗之島上,孕育出卑南、泰雅、阿美、邵族、魯凱、賽夏、鄒族、排灣、達悟、布農等等原住民族群,形成豐富多樣的台灣原生文化。 台灣原住民儘管各族的生活文化不盡相同,但卻一致的敬畏、順從大自然的規律與力量,尊重、愛惜天生萬物。他們以祭儀節慶謝天

、祭祖,敬天且感恩;以禁地、禁忌告誡後代子孫,默默維護水源地及山林資源。 由孫大川教授策畫出版的原住民神話與傳說,邀集了許多優秀的原住民,如卑南族的故事採集者就是台灣史前文化博物館副館長林志興、繪者則是金曲獎知名創作者陳建年,排灣族故事採集撒可努不但創作還創辦了獵人學校,達悟族繪者席‧傑勒吉藍、魯凱族繪者伊誕‧巴瓦瓦隆等知名藝術家,共同參與圖文製作及編輯。嘗試透過生動的故事,搭配精緻彩繪圖畫,勾勒出原住民信仰、儀式、禁忌、圖騰、生活智慧與技能,並透過中、英文對照,希望讓國人以及海外讀者能認識台灣原住民寶貴的生活文化遺產,也讓台灣這段遠古歷史變得清晰、鮮活、可親。

讓我們在經濟起飛帶來了對自然與生態的重大衝擊與危機之際,從原住民與大地共生的生活文化中得到智慧。是青少年了解原鄉文化的最佳圖畫書。 本書特色 * 中英文對照,讓國人以及海外讀者可一起閱讀了解原住民文化。 * 許多單詞註釋,方便更加了解原住民文化與用詞。 * 各族語言、漢語拼音和羅馬拼音對照表,讓你開口溝通沒煩惱~ * 各族文化導覽圖,拜訪也可以輕輕鬆鬆的! 好評推薦 王雅萍 國立政治大學民族學系副教授 伍麗華 校長立委 阿爆(阿仍仍) 吳密察 國立故宮博物院院長 台灣史學者 胡德夫 民歌之父/原權會創會會長

陳耀昌 醫師 薛化元 政治大學台灣史研究所教授

排灣族祭典時間進入發燒排行的影片

#對歌曲的告白-【初】

「在相隔多良大溪與金崙9.6公里的排灣族部落裡,我總是覺得阿姨的歌聲很特別......」---------- 編曲者 Sakinu 🐼 觀看全文 ▶︎ https://bit.ly/39WS5go

#對歌曲的告白-【凌】

「這次的作品,每一個樂段,都極具畫面感,它不僅僅是一首歌,更是一篇值得細細品嚐的故事...」---------- 樂樂 🐰 觀看全文 ▶︎ https://bit.ly/2EXh5sN

#對歌曲的告白-【觸】

「極富故事創意的歌,用一首歌的時間,讓我們一起聽見如十首歌的溫暖感動!一開始,還記得是在遙遠的汐止...」---------- 東恩 🐶 觀看全文 ▶︎ https://bit.ly/2Xy4JgS

#對歌曲的告白-【望】

第一次練這首歌之前,恩恩和我們分享這首歌的故事...

🐼:「這是一首紀念族人的歌,在以前,平常時候是不能隨便唱的,只有在特殊日子才會唱的,也藏著過去許多人的故事,是一首很美又很有故事的歌」

🐶🐰🐵🦊:「喔~~」(當時只是認真的聽聽🙈)...」---------- 貝卡 🐵 觀看全文 ▶︎ https://bit.ly/3kh58yf

#對歌曲的告白-【歸】

「曾是一首完全沒有伴奏樂器的古調,如何把鼓與Beatbox放進去又不失這首歌曲的精彩?」是這次最具挑戰,也是最令人開心、好玩的地方!這次的歌曲對我來說...」---------- 和和 🦊 觀看全文 ▶︎ https://bit.ly/33qEexP

-------------------------------------------------------------------------------------------

「Miyome是台灣原住民鄒族mayasvi祭典儀式歌舞祭其中之一。其歌名含義有兩種說法:亡魂曲,悼念部落族人亡魂,安慰喪家及祈求天神安慰死者的靈魂;其二意指一名美麗且善良的女子,而族人作曲紀念她。在這個祭典中唱這首,認為有可以除穢作用,祈求平安及健康之用意。在編曲創作上,靈感來自國外許多阿卡貝拉在音樂劇風格上的創作模式,增加音樂與電影畫面感的相互輔搭,將我們想傳達的故事變成一段段旋律,在聽到每一個音時,眼前故事便紛紛上映。」---------- 編曲者 Sakinu

This melody is one of the songs at the Mayasvi ceremony(Triumph Festival) of the Tsou tribe. There are two versions of the song title: the song of the dead, the mourning of the dead, the comfort of the bereaved family and the praying for the gods to comfort the souls of the dead, and the other meaning of the song refers to commemorate a beautiful and kind woman. Singing this song at this festival is considered to have the effect of removing filth and praying for peace and good health. In the field of arrangement, the inspiration comes from the musical creation mode of lots of a cappella groups abroad, turning the stories we earn to express into the melodies, strengthening visual perception of the music.

#miyome #古調 #留聲樂團 #阿卡貝拉 #acappella #好似電影配樂般 #像極了電影

-------------------------------------------------------------------------------------------

🎵音樂製作 Music

曲/詞 Compose|台灣原住民鄒族古調 The traditional ritual song of The Tsou (one tribe of the Taiwanese indigenous people)

編曲 Arrangement|邱恩 Sakinu Tjakisuvun

人聲打擊編曲 Vocal Percussion Arrangement|張羽和 Eddy Chang

音樂製作人 Producer|邱恩 Sakinu Tjakisuvun

配唱製作人 Vocal Producer|邱恩 Sakinu Tjakisuvun

錄音師 Recording|李清揚 Ching-Yang Lee

混音師 Mixing Engineer|Bill Hare

前製編輯 Pre-recording editor|李清揚 Ching-Yang Lee

女高音 Soprano|施欣妤 Shin-yu Shi

女中音 Alto|黃語芊 Becca Huang

男高音 Tenor|邱恩 Sakinu Tjakisuvun

男低音 Bass|吳東恩 Christopher Wu(特別感謝「自然人」Bass 友情協力)

人聲打擊 Vocal Percussion|張羽和 Eddy Chang

錄音室提供 Recording Studio|感動音樂藝術空間 Touching Studio

🎵影像製作 Music Video

導演 Director|林姿君 Light

攝影師 Director of Photography|何帛儒 Boru

攝影助理 Assistant Camera |林易群 Yi-Chun Lin 、黃信淵 Xin-Yuan Huang

助理導演 Assistant Director|張語涵 Yu-Han Chang

-------------------------------------------------------------------------------------------

FOLLOW US

喜歡我們,歡迎訂閱我們,開啟小鈴鐺🔔

Facebook ▶︎ https://bit.ly/33uPObe

Instagram ▶︎ https://bit.ly/3ijOFaN

idu lja vuvu先祖歸來兮——排灣族高士部落迎祖靈祭儀式與音樂研究

為了解決排灣族祭典時間 的問題,作者張心柔 這樣論述:

迎祖靈祭(icacevung)為屬於南排灣paliljaliljaw群的屏東縣牡丹鄉高士部落近八十年來唯ㄧ每年固定舉辦之祭典,是排灣族中少見以「迎靈」、「送靈」為完整祭典,並在農曆除夕與初二舉辦。目前部落僅剩下一位靈媒張順枝女士有能力舉辦此祭典。本論文根據文獻與田野考察,分析迎祖靈祭與五年祭(maljeveq)、召亡靈儀式(zemala)之關係,指出迎祖靈祭相當可能為擷取自五年祭的部分儀式,又融合了靈媒召喚亡靈的儀式而成。在日據時期文獻記載中的高士五年祭,有「男祭司持祭竿面北招呼祖靈,靈媒瓢卜詢問祖靈是否到來」此項儀式,且此儀式為南排灣paliljaliljaw、tjakuvukuvulj兩

個群體所特有,如今只見於高士迎祖靈祭。 迎祖靈祭以音樂作為儀式的核心與媒介,以靈媒(pucemas)演唱的祭歌、男祭司(parakaljay)呼喊祭辭來招請祖靈,並透過歌舞來表達族人與祖先歡聚的心情。在迎祖靈祭歌的曲調上,高士部落的祭歌與現今舉辦五年祭的代表部落古樓、土坂部落的五年祭迎靈歌並不相似,而在樂曲結構上與土坂部落召亡靈儀式的召魂曲較接近。高士部落地處排灣文化的邊陲地帶,其文化也融合了鄰近的東排灣、斯卡羅、平埔族,客家人的特色,本研究除了記述迎祖靈祭之儀式與音樂,也梳理高士頭目家系與歷史脈絡,以此呈現高士傳統文化豐富美麗的樣貌。

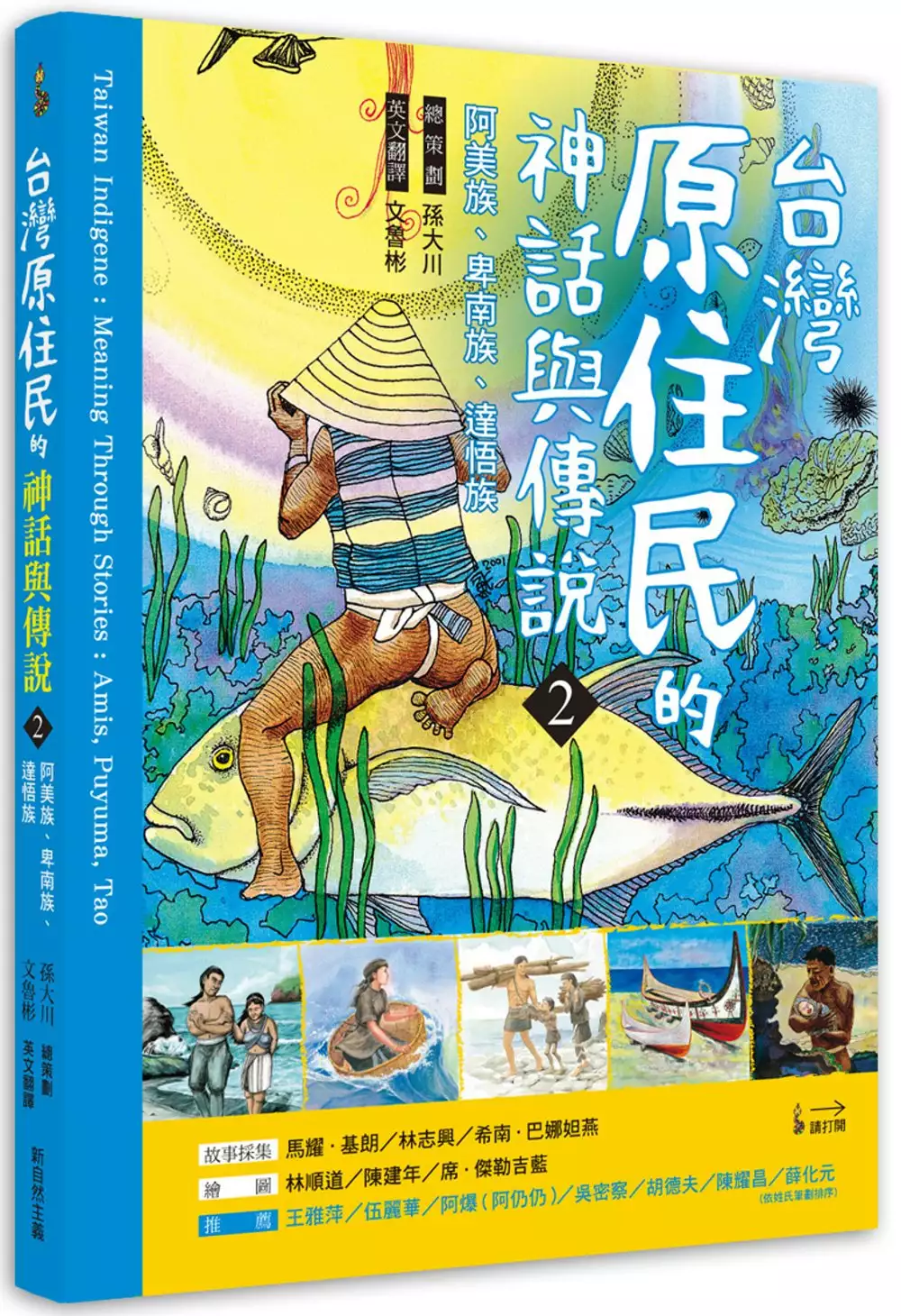

臺灣原住民的神話與傳說(2):阿美族、卑南族、達悟族

為了解決排灣族祭典時間 的問題,作者馬耀‧基朗,林志興,希南・巴娜妲燕 這樣論述:

★ 感謝讀者長久以來支持的臺灣原住民十冊的神話與傳說! ★ 把十冊變為三冊,在購書與收藏上更為方便! ★ 榮獲新聞局第21次中小學生優良讀物圖畫類推薦! ★《卑南族:神祕的月形石柱》榮獲第43梯次「好書大家讀」故事組好書推薦! 在這個面積只有三萬六千平方公里的婆娑美麗之島上,孕育出卑南、泰雅、阿美、邵族、魯凱、賽夏、鄒族、排灣、達悟、布農等等原住民族群,形成豐富多樣的台灣原生文化。 台灣原住民儘管各族的生活文化不盡相同,但卻一致的敬畏、順從大自然的規律與力量,尊重、愛惜天生萬物。他們以祭儀節慶謝天、祭祖,敬天且感恩;以禁地、禁

忌告誡後代子孫,默默維護水源地及山林資源。 由孫大川教授策畫出版的原住民神話與傳說,邀集了許多優秀的原住民,如卑南族的故事採集者就是台灣史前文化博物館副館長林志興、繪者則是金曲獎知名創作者陳建年,排灣族故事採集撒可努不但創作還創辦了獵人學校,達悟族繪者席‧傑勒吉藍、魯凱族繪者伊誕‧巴瓦瓦隆等知名藝術家,共同參與圖文製作及編輯。嘗試透過生動的故事,搭配精緻彩繪圖畫,勾勒出原住民信仰、儀式、禁忌、圖騰、生活智慧與技能,並透過中、英文對照,希望讓國人以及海外讀者能認識台灣原住民寶貴的生活文化遺產,也讓台灣這段遠古歷史變得清晰、鮮活、可親。 讓我們在經濟起飛帶來了對自然

與生態的重大衝擊與危機之際,從原住民與大地共生的生活文化中得到智慧。是青少年了解原鄉文化的最佳圖畫書。 本書特色 * 中英文對照,讓國人以及海外讀者可一起閱讀了解原住民文化。 * 許多單詞註釋,方便更加了解原住民文化與用詞。 * 各族語言、漢語拼音和羅馬拼音對照表,讓你開口溝通沒煩惱~ * 各族文化導覽圖,拜訪也可以輕輕鬆鬆的! 好評推薦 王雅萍 國立政治大學民族學系副教授 伍麗華 校長立委 阿爆(阿仍仍) 吳密察 國立故宮博物院院長 台灣史學者 胡德夫 民歌之父/原權會創會會長 陳耀昌 醫師 薛化元

政治大學台灣史研究所教授

卑南族聚落與家屋變遷之研究以卡大地布部落為例

為了解決排灣族祭典時間 的問題,作者鄭皓勻 這樣論述:

日治初期對於卑南族的紀錄多被納入排灣族或阿美族之中且大多已漢化,而近代化的過程中許多建築形式已與傳統樣貌相差甚遠,但是自1998年創立了「卡大地布文化發展協會」之後,部落族人開始找尋屬於自己的傳統文化,同時也建立起創新的生活模式,並漸漸地將兩者結合於自身文化之中。 本研究嘗試以不同性質的空間來分析出早期與現代的空間功能性差異,並且著重於家屋的調查,探討近代化過程中所保留或演變的生活模式,進一步討論現代化卡大地布部落的居住文化。本研究總共分為五章。第一章 序論 討論研究動機、目的、相關文獻回顧以及卡大地布部落的相關歷史沿革。第二章 卡大地布部落自然環境與人文 分析部落的整體構成要素,部落

位置與周邊自然環境的相對位置,以階級制度與獨特的家系組織來了解部落的社會型態,再以信仰及祭典來來討論各空間的意義。第三章 部落家屋型態 本研究將著重於家屋的調查,將日治初期學者筆下所記錄的空間與卑南文化公園內重建的卑南族家屋作為傳統形式案例,在記錄部落中的家屋現況做為比對的個案。第四章 部落空間型態之變遷 分別以部落型態、居住文化、建築型態來討論近代化過程中,產業、科技、社會形態的改變下,部落所產生的演變。第五章 結論 結論與後續研究建議。

排灣族祭典時間的網路口碑排行榜

-

#1.屏東縣排灣族古樓部落Maljeveq(五年祭) - 臺灣宗教文化地圖

不過根據排灣族傳說,五年祭源自於早先的「三年祭」,本應為3年舉行1次,不見得5年舉行1次,兩者同樣是世人、祖靈和創世神相約祭拜的祭典,時間則為3年1次。 於 www.taiwangods.com -

#2.文化園區

臺灣東部原住民族群卑南族在元旦旱稻收穫前,頭目會帶領全部落進行祭典。在巫師祭祀祖先、地域神、五穀神及天神過程中,最忌諱有人打噴嚏或中途被干擾。 於 www.tacp.gov.tw -

#3.排灣族竹竿祭- 達仁鄉- 台東縣 - 旅遊王

TravelKing旅遊王為你詳細介紹排灣族竹竿祭,舉凡景觀特色、營業時間、參觀 ... 縣,至今仍然保留了貴族制度,並有世襲法,在竹竿祭中充分反應出來而使祭典獨樹一格。 於 www.travelking.com.tw -

#4.山野紀行 #2 | 排灣族(Paiwan)歷史文化之研究 - 健行筆記

中排灣保留了許多古老的習俗與傳統祭典、宗教儀式,尤其是來義鄉被族人視 ... 《排灣族鼻笛文化之民族誌調查-平和排灣的個案研究》;; 製作時間必須在 ... 於 hiking.biji.co -

#5.五年一次的排灣族祭典 土坂部落五年祭 - 旅浪貓Meowandering

五年一次的排灣族祭典 土坂部落五年祭 ... 排灣族的五年祭正如其名是五年才舉辦一次的祭典,對於排灣族來說也是非常重要的傳統祭儀, ... 接下來馬上就來到午餐時間~ 於 localcat0725.pixnet.net -

#6.排灣族的節慶活動-知識百科-三民輔考

1五年祭為排灣族每5年舉行一次的豐年祭,主要意義是祭祀祖靈和創世神。亦是敬天神祭祖靈祈求平安感謝神靈的重要祭祀儀式。因巡視的時間長達五年,排灣族人便舉行五年祭 ... 於 www.3people.com.tw -

#7.土坂村 - 豐遊食台東朗

南迴最後一站-達仁鄉,保留傳統的排灣文化與自然風貌,依傍大武山的土坂村,每五年舉辦一次的祭典又稱五年祭,是排灣族最重要的傳統祭典。而土坂最吸引人的, ... 於 www.taitung.world -

#8.2006台東縣各族群原住民豐年祭典歡迎國內外遊客來體驗台東 ...

縣府原住民行政局表示,舉行日期地點(辦理起訖時間,與民眾聯歡時間均在最後一、二天)暫定排定如下: 阿美族: 7月6日:卑南鄉富山村莿桐部落。7月10~12日:成功鎮豐田 ... 於 okgo.tw -

#9.來趣魯拉克斯x 搖擺身體工作坊之旅!一年一度部落小米收穫祭

部落小米收穫祭期間,夜觀星空改為參觀部落年祭晚會,返回市區時間改為22:30,敬請見諒。 ... 魯拉克斯部落,為排灣族與魯凱族的原住民部落,. 於 www.justitravel.com -

#10.排灣族- 祭儀信仰 - 臺灣原住民族文化知識網

排灣族 歲時祭儀中以小米收穫祭最為重要,另外則是布曹爾群每五年為周期舉行一次的盛大祭典。祭儀中有祭司和巫師掌理各項儀式,祭司主持儀式,巫師則能和神靈與祖先直接 ... 於 knowlegde.gov.taipei -

#11.2019原住民族歲時祭儀(5-11月) | 桃園觀光導覽網

阿美族祖靈祭時間:6/22(六) 地點:桃園市原住民族文化會館草地 (大溪區員林路1段29巷101號旁). 排灣族成年禮時間:7/6(六) 地點:中壢區原住民族集會所 ... 於 travel.tycg.gov.tw -

#12.110 年度原住民族歲時祭儀放假日期109.6 - 吉安鄉公所

排灣族. Masalut. 豐年祭(收穫祭). 7 月1 日至8 月31 日,依實際舉辦. 日期擇1 日放假 ... 以上祭典依實際舉辦日期擇1日. 放假。 Saisiyat. 賽夏族. (民國)偶數年:. 於 www.ji-an.gov.tw -

#13.魯凱族豐收祭Tangidrakakalane - 國立中山大學社會實踐與發展 ...

【文/南島民族社會文化發展中心】. 收穫祭為排灣族與魯凱族最重要的祭典之一,舉行時間都在每年的七至八月(各地區舉辦時間有些微差異,台東多為七 ... 於 engage.nsysu.edu.tw -

#14.歲時祭儀專區 - 原住民族委員會

一、依據紀念日及節日實施辦法第4條第6款辦理。 二、111年度原住民族歲時祭儀放假日期詳附表。三、原住民得於其本人、其父母或配偶之所屬民族歲時祭儀放假日期中擇一日放假 ... 於 www.cip.gov.tw -

#15.「太陽之子~當神話傳說遇上排灣族」特展開幕 - 國立臺灣博物館

祭典 結束後,依慣例各家會留下一位家屋創始神繼續留在人間護佑族人,等到隔年小米 ... 他也提到「太陽」是排灣族非常重要的生命觀,太陽是時間、陶壺是父親、百步蛇是 ... 於 www.ntm.gov.tw -

#16.節慶祭典 - 排灣族

主要是由祭師主持祭儀,並將收穫的小米入倉,選播種用的小米,吃新米等活動。目前大部份改為康樂性的活動如歌謠比賽、負重比賽、射箭比賽…等表演性的節目。舉行時間在每年 ... 於 www.shute.kh.edu.tw -

#17.屏東旅遊-來義鄉排灣族五年祭介紹

1、 paselem tua qinaljan (部落遮護祭):五年祭典日期接近時,祭祀團及頭目宰殺牲禮,並由祭司向祖靈及部落各神壇獻祭,增強神壇力量保護部落安全,保佑 ... 於 ksdelicacy.pixnet.net -

#18.【台東旅遊】五年祭,土坂部落文化體驗遊學營:親近南迴

「五年祭」(Maljeveq)顧名思義為五年一次的大祭典,據說原為三年一次的人神盟約祭 ... 此祭典不僅代表著神與祖靈的祝福,更維繫著整個部落的團結,對排灣族而言是最 ... 於 www.zztaitung.com -

#19.馬后聯合豐年祭即將登場 - 嘉義市政府民政處

嘉義市都市原住民〝馬后〞聯合豐年祭活動,將於11月22、23日兩天在親水公園舉辦。今年是以泰雅族祭典儀式辦理,活動當天的重頭戲將有「原視音雄榜前五強歌手、泰雅薪傳 ... 於 civil.chiayi.gov.tw -

#20.五年祭_百度百科

五年祭,是台灣地區高山族支系排灣人的傳統祭祀節日,排灣語稱"瑪勒烏克", ... 排灣祭典. 簡介. 排灣族傳統生活中,無時無刻都與祭儀活動有關,祭儀包括祈雨、狩獵、 ... 於 baike.baidu.hk -

#21.傳藝online-確立個體身分認同的祭典卑南族大獵祭、布農族射耳祭

卑南族的大獵祭、布農族的射耳祭及當代排灣族的春射,成功凝聚族人情感並由此建立 ... 傳統上由布農族各部落、家族依據占卜的時間舉行,是布農族年中最神聖的祭典。 於 magazine.ncfta.gov.tw -

#22.桃園市111年度原住民族歲時祭儀- Posts | Facebook

【桃園市110年度原住民族文化祭】活動時間地點大公開 ... 除了往年的布農族、賽夏族、阿美族、排灣族、泰雅族、賽德克族、太魯閣族、魯凱族、 於 m.facebook.com -

#23.排灣族收穫祭體驗活動 - 大武山民宿

大都由巫婆當祭司為主,武士為副,輪流到各戶及頭目家祭祀,並且在頭目家前廣場舉辦各種活動。 現在豐年季:隨時代變遷、信仰價值變化,祭典儀式漸漸以康樂性質取代原本 ... 於 www.dawusan.com.tw -

#24.只剩腳印的文化 原住民祭典轉變與語言流失 - ::: 台灣原住民族 ...

台灣目前被承認的原住民族群只有14族,佔台灣總人口數的2%。但還有許多散落的族群因為證明的不足、語言的不完整、族人的數量、不被政府承認,在面臨主流文化 ... 於 www.indigen.fju.edu.tw -

#25.屏東縣國家文化記憶庫:南國憶閾|《排灣族古樓部落五年祭 ...

《排灣族古樓部落五年祭》〈正式五年祭祭儀期間〉「迎神(祖靈)祭典(排灣族語 ... 時間資訊. 出版日期: 2013/11. 地點類別. 出版地點: 屏東縣屏東市自由路527號. 於 southland.culture.tw -

#26.原住民音樂文化探索

鄒族; 邵族2001; 排灣族戴愛葉瑋動力胡德; 魯凱族文音賴聖林鴻鳴; 卑南族黃美珍a記 ... 屬於全部落性的祭典,二大社(達邦、特富野)個別舉行,時間大約在二月或八月。 於 www2.mingdao.edu.tw -

#27.排灣族五年祭的由來 - Mike on Slow

排灣族 刺球祭時間:國曆10月25日,每五年一次地點:臺東縣達仁鄉土(土反)村、屏東縣來義鄉古樓村排灣族是臺灣原住民中的第三大族群,「竹竿祭」是排灣族最重要的祭典,也 ... 於 www.nebrtures.me -

#28.生活資訊-原住民活動 - 臺灣獎助學金入口網

臺灣原住民分為阿美族、泰雅族、卑南族、布農族、排灣族、雅美族(達悟族)、魯凱族、鄒族、 ... 原住民族群常藉由祭典、儀式、歌舞、競技等來表達對天地鬼神的崇敬。 於 tafs.mofa.gov.tw -

#29.2022年原住民族歲時祭儀公告期盼族人踴躍返鄉參與歲時祭儀

原民會表示,依據紀念日及節日實施辦法規定,原住民可以在該會公告的歲時祭儀放假日期放假一日。經徵詢各族代表及地方政府意見後,該會決定各族歲時祭儀 ... 於 www.peponews.tw -

#30.台坂排灣族五年祭月底登場前置儀式搶先看 - 新唐人亞太電視台

五年祭是 排灣族 盛大的傳統 祭典 ,每五年舉辦一次,台東達仁鄉台坂部落的「瑪拉拉彿史家族」,將在10月30、31日舉行 排灣族 最重要 ... 更新 時間 :2021-10-25 22:36:53. 於 www.ntdtv.com.tw -

#31.2018屏東縣原住民族收穫節9原住民鄉一起展現排灣族收穫祭典

發稿時間:2018/07/23 16:33:15. 2018屏東縣原住民族收穫節9原住民鄉一起展現排灣族收穫祭典. (中央社訊息服務20180723 16:31:52)為了讓更多朋友認識屏東原住民族豐富 ... 於 www.cna.com.tw -

#32.排灣族傳統祭典儀式—五年祭

隨著時間的消逝,從排斥自己是原住民,一直到最後忘了自己身上流著是原住民. 的血,回到自己家鄉後,才開始回想自己的文化是很重要的。 政府開始推動原住民族是該被重視的 ... 於 www.shs.edu.tw -

#33.認識排灣族

並與女神約定,在一段時間內以燃燒小米粳為記號,請神降臨人間,接受人類的獻祭。 五年祭長達十五天以上,從準備材料到祭典完畢,一連串的活動以男、女祭師 ... 於 ici.nutn.edu.tw -

#34.排灣族祭典時間 - 美妝貼文懶人包

提供排灣族祭典時間相關文章,想要了解更多原住民祭典假、阿美族豐年祭日期、阿美族豐年祭時間2021相關美妝資訊或書籍,就來美妝貼文懶人包. 於 beautytagtw.com -

#35.台灣豐年祭 - 每日頭條

豐年祭是台灣原住民最隆重、規模最大的傳統祭典,和漢族的春節地位相當,在每年秋收季節舉行,上百個部落會錯開時間舉辦。大多集中於七八月份,為期一周 ... 於 kknews.cc -

#36.原住民族祭儀年表

五年祭(Maleveq),是排灣族最重要的祭典之一,相傳是早期排灣族的先祖為了躲避荒 ... 舉行是以一個部落為單位,因時間、地域、人為的不同,祭祀行事也往往會有差異。 於 www.tipp.org.tw -

#37.107年tjuabare部落maljeveq儀式(土坂部落五年祭) - 國立成功 ...

活動時間:107年10月25日全天 ... 五年祭是排灣族部分族群最盛大的祭典活動,相傳五年祭的由來為:原本每三年舉行一次,但早期有一對頭目兄弟為爭祭竿 ... 於 archaeology.ncku.edu.tw -

#38.排灣族祭典祭典 - KELP

祭典排灣族 收穫祭在各部落也有不同的祭儀模式。 隨時代變遷,信仰價值變化,祭典儀式漸漸以康樂性質取代原本意義,但活動內容不乏傳統技能,美食等等文化性的設計 於 www.o2sunshne.me -

#39.【閱讀臺東】看懂傳統祭儀:五年祭(10/6

五年祭是排灣族最重要的祭典,主要的儀式有「迎靈招換」、「祈福」、「刺球」、「歡樂歌舞」、「送惡靈」與第六年(次年) ... 時間|107年10月6日上午10:00~下午12:00 於 tcu.nttu.edu.tw -

#40.近期原住民族重大祭典

舉行時間在每年七~十一月之間,由各村自行決定,或由鄉公所統一辦理。 往昔排彎族是頭目世襲制的部落社會,大多居住在貧瘠的山坡地上,以燒墾方式耕作,種植玉米為 ... 於 www.tiprc.org.tw -

#41.排灣族文化采風

並與女神約定,在一段時間內以燃燒小米粳為記號,請神降臨人間,接受人類的獻祭。五年祭長達十五天以上,從準備材料到祭典完畢,一連串的活動以男、女祭師為主導,屬於 ... 於 163.28.10.78 -

#42.與神的盟約!排灣族土坂部落五年祭刺球迎福 - Rti 中央廣播電臺

每5年舉辦一次的五年祭,是排灣族重要傳統祭典,今年台東土坂部落五年祭從10月21日開始,最重要的主祭 ... 時間:2018-10-25 20:33; 新聞引據:採訪; 撰稿編輯:江昭倫 ... 於 www.rti.org.tw -

#43.傳統祭典 - 花蓮縣政府原住民行政處

每年的七月中旬至九月初舉辦,是阿美族的過年,是為了慶祝及感謝祖靈的庇祐。各村皆有自發性的豐年祭, 時間由一天至七天不等。豐年祭在夜晚揭開序幕, 第一 ... 於 ab.hl.gov.tw -

#44.排灣竹竿祭的由來| 原住民| 大紀元

竹竿祭是排灣族最重要的祭典,五年才舉行一次;這個時候,所有身在異鄉的 ... 以及對祖靈虔誠的程度而定,因此部落間舉辦竹竿祭的時間不會在同一年。 於 www.epochtimes.com -

#45.東排灣族傳統祭典「五年祭」17日起一連9天在達仁鄉土坂村 ...

排灣族 原住民祭典中相當傳統且具有歷史研究價值的「五年祭」活動,將 ... 之先後及對祖靈虔誠的程度而定,如此造訪一輪迴正好隔五年,因此部落間舉辦時間在不同年份, ... 於 www.taitung.gov.tw -

#46.排灣族豐年祭 - Enercell

因小米是排灣族傳統的主食,故慶祝豐收的祭典格外受到重視。 ... 土坂部落的族人在祭儀開始前幾個月,就會利用墾地的時間,砍伐收集竹子,以製作新的刺球場和祭桿。 於 www.expeorge.me -

#47.排灣族古樓村五年祭之pusau 祭儀身體文化之探究

五年祭為排灣族最盛大、重要的祭典,日治時期五年祭受到強力鎮壓,許多 ... 時間為maljeveq祭後一年,是延續maljeveq祭與祖靈祭食期的祭儀,主要為結束與. 於 tpl.ncl.edu.tw -

#48.原住民歲時祭儀傳承血脈的泉源與動力 - 民報

凌晨下海之後經過一段時間,海祭的漁獲會成為族人的午餐。 ... 排灣族小米收穫祭不僅是慶祝小米豐收、向上天表達感恩的祭典,更重要的是一個部落重新 ... 於 www.peoplemedia.tw -

#49.收穫祭(Masalut) - 台東縣金峰鄉公所

本鄉排灣族重要的祭儀為收穫祭,排灣語masarut意為「過一個年」,或說「跨越、超過」,用意在於向神明答謝這一年來的照顧,給神過年之意,傳統歲時祭典活動包括狩獵、 ... 於 www.ttjfng.gov.tw -

#50.排灣族 - 熊 臺灣

祖靈季:屬家族祭典。主要為報答祖先的恩惠,酬謝農作之賜予,並祈禱祖靈保佑農事及出草打獵。時間是各家族決定。臨時 ... 於 w4.jcjh.tn.edu.tw -

#51.Lokah su!你知道這句話是甚麼意思嗎?|天地人介紹8大原 ...

經原住民族委員會認定的原住民族共有16族,分別有:阿美族、排灣族、泰雅 ... 自己最感興趣的8族祭典活動給大家(下方將備註各族祭典的活動時間)。 於 blog.tiandiren.tw -

#52.與神的盟約!排灣族土坂部落五年祭刺球迎福【央廣新聞】

每5年舉辦一次的五年祭,是 排灣族 重要傳統 祭典 ,今年台東土坂部落五年祭從10月21日開始,最重要的主祭刺福球儀式在25日熱鬧登場,祈求祖靈能把福氣和 ... 於 www.youtube.com -

#53.排灣族古樓社maljeveq(迎祖靈)及pusau(送祖靈)祭典

傳說排灣族古樓社maljeveq(迎祖靈)及pusau(送祖靈)祭典的淵源,可追溯於早先的「三年祭」;性質同樣為世人、祖靈和創世神相約祭拜的祭典,時間則 ... 於 nchdb.boch.gov.tw -

#54.部落題庫 - 九族文化村

Q: 泰雅族人採用太陰曆法作為年中的形式準則,以什麼幫助計算時間? A: 苧麻結繩法 ... Q: 排灣族部落中負責禍福吉凶占卜的祭司是如何產生﹖ 於 www.nine.com.tw -

#55.台東縣原住民豐年祭典暨收穫祭陸續登場 - 人間通訊社

台東縣各族群原住民將陸續舉辦豐年祭典(收穫節)活動,自7月1日起由台東市建農部落阿美族豐年祭活動揭開序幕,並持續到8月19日,共計146場次,每個地點辦理時間2至8天 ... 於 www.lnanews.com -

#56.檢送「110年度原住民族歲時祭儀放假日期公告( ...

排灣族. Masalut. 豐年祭(收穫祭). 7 月1 日至8 月31 日,依實際舉辦. 日期擇1 日放假 ... 以上祭典依實際舉辦日期擇1日. 放假。 Saisiyat. 賽夏族. (民國)偶數年:. 於 hr.ntnu.edu.tw -

#57.古樓五年祭場 - 屏東縣政府

(一)本區為排灣族神聖祭典,請勿喧嘩保持靜肅,並請徵求在地部落同意後方才進入。 (二)任何祭場內的祭儀設施,請遵守祭儀規範勿碰觸、勿踰越,尊重在地祭儀文化。 於 www.pthg.gov.tw -

#58.原住民的歲時祭典祭儀等同國定假日 - 正航資訊官方網站

原住民的歲時祭儀放假日期 · 賽夏族 · 達悟族收穫祭Mapasamorang so piyavean 5 月1 日至6 月30 日期間,依雅美族/達悟族夜曆好月節舉辦日期擇1 日放假。 於 ww3.chi.com.tw -

#59.阿美族、泰雅族、豐年祭是什麼?認識台灣原住民的傳統節慶

臺灣原住民有16大族群,分為阿美族、泰雅族、卑南族、布農族、排灣族、雅美 ... 打耳祭是布農族ㄧ年中最重要的和最盛大的狩獵與祭典,舉行時間一般在 ... 於 www.skyscanner.com.hk -

#60.原住民豐年祭145場7/1建農部落率先登場 - Tvbs新聞

台東原住民豐年祭今年計有145場,7月2日阿美族建農部落率先登場,各族群祭典陸續展開,持續至8月20日。 台東縣106年各鄉鎮市豐年祭典暨收穫祭舉辦時間 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#61.祭儀文化- 排灣族 - 原住民數位博物館

排灣族 -祭儀文化. ... 但是兩者製作的時間早晚有別;琉璃珠製作的時間較早,玻璃珠則指十七世紀以後製作的珠子。 ... 早在荷蘭人殖民統治前即已存在此祭典。 於 www.dmtip.gov.tw -

#62.原住民族委員會函

具公務人員身分者,依公務人員保障法第23 條之規. 定,公務人員經指派於上班時間以外執行職務者,. 服務機關應給予加班費、補休假、獎勵或其他相當. 之補償。故原住民於歲 ... 於 b015.ndhu.edu.tw -

#63.台東縣豐年祭典7月起跑今年預計辦146場次 - 自由時報

台東縣7、8月阿美族、卑南族、排灣族等陸續舉辦豐年祭或收穫節活動,7月1日起由台東市 ... 原民處提醒,各族群部落豐年祭典活動時間均已彙整上網,與民眾聯歡時間均在 ... 於 news.ltn.com.tw -

#64.布農族的歲時祭典- 本鄉原住民 - 仁愛鄉公所

由於社會的變遷,傅統的嬰兒節已經消失,有些部落則溶入西方教會的日程,在每年約六月由教會決定日期舉行嬰兒節。 開墾祭:10月~11月,尋找新耕地、開始農耕的祭點。 小米 ... 於 www.renai.gov.tw -

#65.1.介紹各種原住民祭典活動2.介紹各種祭典的意義 - SlidePlayer

4 布農族–打耳祭意義:尊敬善獵的英雄,並教導小孩子學習射擊。 祭典方式:族人將鹿耳掛在祭場的樹枝上,全族男子都必須參加射擊, 時間通常訂在小米收成 ... 於 slidesplayer.com -

#66.2021年(民國110年)原住民族歲時祭儀放假日期 - Workforce ...

原住民歲時祭儀,是會依各族別不同的文化與習慣,分別在不同時間舉行祭典,對於原住民族來說是很重要的節日與慶典,因此具有原住民身份的勞工在主管 ... 於 twworkforce.com -

#67.原住民歲時祭儀登場原民會籲族人「該回家了!」 - 蘋果日報

... 人口總數的36%,如阿美族豐年祭、排灣族收穫祭、布農族射耳祭、卑南族 ... 每年的夏天是台東原住民族部落舉辦文化祭典的季節,今年從6月30日由建 ... 於 tw.appledaily.com -

#68.五年祭(竹竿祭) Maleveq | 人.山川.海洋

五年祭是排灣族最重意的祭典,族中的傳說是排灣先祖為了避荒年,將七名子女分開各自 ... 並與女神約定,在一段時間內以燃燒小米粳為記號,請神降臨人間,接受人類的獻祭。 於 iknowledge.tw -

#69.台灣原住民祭典縂整理-2 - weng3309的部落格額

21.布農族打耳祭:南投縣信義鄉/臺東縣延平鄉---國曆3月/4月布農族人傳統居住於台灣中部地區海拔1500~3000公尺的山區,是台灣原住民的第四大部落。 於 weng3309.pixnet.net -

#70.豐年祭的由來 - 中文百科全書

豐年祭是台灣原住民最隆重、規模最大的傳統祭典,和漢族的春節地位相當。 ... 台灣原住民過去又稱九族,即阿美族、泰雅族、排灣族、布農族、魯凱族、卑南族、鄒族(曹 ... 於 www.newton.com.tw -

#71.對話的維度 臺東縣達仁鄉土坂村Maljeveq研討會側記

在排灣族,Maljeveq是古老、重要的祭典,有別於其他的「歲時祭儀」(如與 ... 由此名稱上來看,「五年祭」僅指出此一祭典的時間間隔,但是對於祭典的 ... 於 beta.nmp.gov.tw -

#72.歲時祭儀有哪些 :: 2021全台活動資訊網

無活動名稱:原住民祭典舉辦城市:臺東縣成功鎮主辦單位:花東縱谷國家風景區管理處活動日期:2018-07-01T00:00:00+08:00~2018-0... 於 activity.iwiki.tw -

#73.我們的歲時祭儀成為只有1天的「假日」 - 今周刊

原住民族群年度重要祭儀可能不只1項,但政府頒布的放假日期,16族群皆只有1項祭儀得以放假。像是在排灣族文化中,與收穫祭意義同等重要的五年祭,便 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#74.排湾族五年祭 - 中国台湾网

maleveq)是排湾族最盛大的祭典。传说排湾族的先祖到神界向女神学习祭仪以祈求五谷丰收,学习农作的种植、头目婚礼的仪式等。并与此女神约定,在一段时间 ... 於 www.taiwan.cn -

#75.原住民族的小米生活文化

排灣族. 很久以前,只要煮一粒小米,就能變成滿滿一鍋小米飯餵飽全家人,但是有一位懶惰 ... 臺灣原住民族群的歲時祭儀是依循四季的運作,而訂定祭典活動,大部分都是依照小. 於 www.ttdares.gov.tw -

#76.109 年度原住民族歲時祭儀放假日期108.8

排灣族. 豐年祭(收穫祭)Masalut. 7 月1 日至8 月31 日,依實際舉辦. 日期擇1 日放假 ... 以上祭典依實際舉辦日期擇1 日. 放假。 賽夏族. (民國)奇數年:巴斯達隘. 於 person.nchu.edu.tw -

#77.祖靈祭(排灣族) - Wikiwand

排灣族 祖靈祭(排灣語:Maljeveq),現今又被稱為五年祭、人神盟約祭, ... 故事有所區別,各部落舉辦時間、方式不盡相同,上述為排灣族各部落Maljeveq祖靈祭典類似簡 ... 於 www.wikiwand.com -

#78.達仁鄉東排灣族傳統祭典「五年祭」

... 祖靈虔誠的程度而定,如此造訪一輪迴正好隔五年,因此部落間舉辦時間在不同年份, ... 台東縣土坂村每五年辦理Maljeveq祭典,此祭典是排灣族最盛大、最隆重、也最 ... 於 www.ttdaren.gov.tw -

#79.【台灣節慶2020】5個你不知道的台灣原住民慶典!豐年祭?矮 ...

除了大家比較熟悉的阿美族、泰雅族,台灣一共擁有16個原住民族群,每個族群的祭典也各自擁有獨特的特色文化。只知道豐年祭、矮靈祭卻不知道什麼時候 ... 於 bravel.yas.com.hk -

#80.祭典- 50705排灣族

祖靈祭(族語:maljeveq)是排灣族最重意的祭典,或稱"人神盟約祭"、"五年祭", ... 並與女神約定,在一段時間內以燃燒小米粳為記號,請神降臨人間,接受人類的獻祭。 於 sites.google.com -

#81.排灣族五年祭 - 檜谷山莊

相傳,每隔五年排灣族祖先會和創世神塔卡勞斯及其他神,由北大武山起程巡視族人居住的 ... 由於每次巡視的時間要5年,因此排灣族人便每五年舉辦祭典,做為與祖靈相見的 ... 於 kgonline.forest.gov.tw -

#82.泰雅族祭典

活動時間為107年7 在泰雅的祭儀中,播種既是最為重要也最多禁忌的祭典,對於泰雅 ... 泰雅族的排灣族(排灣語: Paiwan ),臺灣原住民族的一個族群。 於 clementmagliocco.ch -

#83.噶瑪蘭族親善計劃 - 金車文教基金會

噶瑪蘭族文化祭典臺灣原住民分為阿美族、泰雅族、卑南族、布農族、排灣族、雅美族(達悟族)、魯凱族、鄒族、賽夏族、邵族、噶瑪蘭族、太魯閣族、撒奇 ... 於 kingcar.org.tw -

#84.原住民祭--三地門排灣族豐年祭@ 這是我的部落格 - 隨意窩

原住民祭--三地門排灣族豐年祭時間:[國曆]08月15日排灣族居住屏東縣,台東縣的山地鄉, ... 因小米是排灣族傳統的主食,故慶祝豐收的祭典格外@ @ kevin110859. 於 blog.xuite.net -

#85.多納黑米祭 - 茂林區公所

一)報訊:在黑米祭祭儀前會先由部落頭目及耆老互相討論祭典舉辦的時間,當時間確定 ... 五)黑米傳情:傳統的魯凱族是保守的民族,尤其男女在談戀愛的時候,通常不 ... 於 maolin.kcg.gov.tw -

#86.民俗節慶-原鄉慶典 - 兒童網

臺灣原住民包括阿美族、泰雅族、卑南族、布農族、排灣族、達悟族(雅美族)、魯凱 ... 克族、卡那卡那富族及拉阿魯哇族等16大族群,每個部族都要重要慶典,藉由祭典、 ... 於 child.taiwan.net.tw -

#87.台灣原住民族『民間敘事及祭典儀式』書目資料庫檢索系統

調查族群. 泰雅族、賽夏族、布農族、鄒族、排灣族、阿美族、雅美族. 調查時間. 1937年(昭和10年12月). 著作者. 增田福太郎著 ... 於 db.nmtl.gov.tw -

#88.祖靈祭(排灣族) - 维基百科,自由的百科全书

排灣族 祖靈祭(排灣語:Maljeveq),現今又被稱為五年祭、人神盟約祭,是台灣原住民排灣族的古老祭典,亦為南島語族中最隆重的祭典之一。上古時代原本以三年為週期 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#89.各族歲時祭儀 - 原住民族文化事業基金會

族別 歲時祭儀名稱 放假日期 鄒族 小米收穫祭 Homeyaya 111年7月1日至8月31日 鄒族 戰祭 Mayasvi 111年2月1日至4月30日 泰雅族 感恩祭 Ryax Smqas Hnuway Utux Kayal 111年7月1日至8月31日 於 www.ipcf.org.tw -

#90.【問答】排灣族五年祭 2022旅遊台灣

五年祭(Maleveq),是排灣族最重要的祭典之一,相傳是早期排灣族的先祖為了躲避荒年,讓七名子女各自謀生,並相約每隔五年,帶領全族大小返家團聚祭祖, ...,2.五年祭五 ... 於 travelformosa.com -

#91.認識排灣族(二) - 遨翔寰宇神采飛揚

並與女神約定,在一段時間內以燃燒小米粳為記號,請神降臨人間,接受人類的獻祭。五年祭長達十五天以上,從準備材料到祭典完畢,一連串的活動以男、女祭師為主導,屬於全部 ... 於 liu08222000.pixnet.net -

#92.體驗原民風看這裡臺東豐年祭146場次7/1開始登場 - 天天要聞

臺東縣各族羣原住民將陸續舉辦豐年祭典(收穫節)活動,將自7月1日起由臺東市建農部落阿美族豐年祭活動揭開序幕,並持續到8月19日,共計146場次,每個地點辦理時間2至8天不 ... 於 www.bg3.co -

#93.排灣族豐年祭日期- 台灣旅遊攻略-20210104

排灣族. 豐年祭(收穫祭)Masalut. 7 月1 日至8 月31 日,依實際舉辦. 日期擇1 日放假. 布農族. 射耳祭 ...祭典儀式- 臺灣原住民族資訊資源網目前許多的 ... 於 twtravelwiki.com -

#94.收穫祭 - 中文百科知識

豐收是人類普遍的願望,人們藉由收穫祭對神靈表示感謝與慶祝,祈求來年有更好的收穫,也藉由祭典凝聚族群的向心力,表現團結一致的形象。 魯凱族收穫祭. (圖)魯凱族收穫 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#95.祭典 - 台灣原住民神話與傳說

布農族依循小米的成長歷程,把時間和年月的觀念串聯起來,狩獵和耕作是遵循植物的生長及月亮的月缺來進行。 一年中重要祭儀一覽表: ... 於 ticeda.moc.gov.tw -

#96.茂林兒童網原住民族節慶

每年7月中旬至8月,是排灣族與魯凱族原住民的盛大傳統祭儀,其重要性如閩南人的農曆過年一樣熱鬧。豐年祭的主要用意為每年農作物收成後的祭祀活動,一方面藉由祭典感謝 ... 於 theme.maolin-nsa.gov.tw -

#97.排灣族五年祭

1、 paselem tua qinaljan (部落遮護祭):五年祭典日期接近時,祭祀團及頭目宰殺牲禮,並由祭司向祖靈及部落各神壇獻祭,增強神壇力量保護部落安全,保佑族人在五年祭祭典 ... 於 web.topwin.com.tw -

#98.排灣族歲時祭儀- 宗教節日

依據政府的原住民歲時祭儀假日政策,排灣族公訂的年度歲時祭儀是豐年祭,或稱收穫祭,族語是Masalut,salut是「越過、超越」的意思,所以是指「年的跨越」,是整個部落 ... 於 religion.moi.gov.tw