敞開造句的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦藍偉瑩寫的 提問力:啟動探究思考的關鍵 和彼得.博德曼的 輝耀之山:兩位如風少年的絕壁長征都 可以從中找到所需的評價。

另外網站用敞开造句 - 酷米网也說明:用“敞开”怎么造句 · 各种商品敞开供应,不必担心物价上涨。 · 向敞开的大门里面望去,院子里种满了美丽的菊花。 · 我们应敞开胸怀,勇敢地接受新事物。 · 小楚敞开心扉,和我谈 ...

這兩本書分別來自親子天下 和臉譜所出版 。

國立中正大學 教學專業發展數位學習碩士在職專班 胡夢鯨所指導 李曉婷的 英文繪本融入國中三年級英語教學提升學習動機與閱讀理解能力之研究 (2016),提出敞開造句關鍵因素是什麼,來自於英文繪本、學習動機、閱讀理解能力。

而第二篇論文國立清華大學 台灣文學研究所 陳建忠所指導 李時雍的 局內局外:王文興小說論 (2008),提出因為有 王文興、台灣現代主義、主體、語言、秩序、外邊的重點而找出了 敞開造句的解答。

最後網站我發現_____?(又是造樣造句)... - 話室‧ HEALING SALON則補充:母親節過後,我發現家人只要願意敞開心胸聊天其實彼此都會很開心! 3 वर्ष रिपोर्ट करें. 話室‧ HEALING SALON, profile picture. 話室‧ HEALING SALON.

提問力:啟動探究思考的關鍵

為了解決敞開造句 的問題,作者藍偉瑩 這樣論述:

藍偉瑩老師繼暢銷作品《教學力》後又一力作 所有教學者、學習者及家長,無法忽視且需刻意練習的《提問力》 「探究」與「素養」不僅是孩子學習的關鍵字, 父母與老師更要成為啟動孩子思考的提問者! 善用提問,促進聆聽、對話與思考,發現與看見「關鍵理解」, 透過提問,優化解決問題,激發創意潛能,建立互動關係,驅動更好的改變! 美國教育學家杜威(John Dewey)提醒: 「傳統上既定的講課特徵,是由教師提出問題,讓學生解答。 但這種提問常常以取得答案為滿足,而不是引起疑難,由師生共同討論。」 超過25年教學資歷,長年投入客製化師資培育的偉瑩老師,累積了上百場教學

工作坊的帶領能量, 8年來更是踏遍全台縣市,是第一線學校與教師長期且深度的陪伴者。 從培養教師優質教學力的初衷出發,這次更聚焦探究「提問」的本質: 不僅從教育哲學的思維源頭,爬梳提問的內涵(WHY)、提問需求的情境(WHAT), 更深入討論提問歷程的關鍵(HOW)以及提問實踐的場域(WHEN & WHO), 是資深教育工作者與師資培育者,針對教育與教養現場的「提問力」深刻體悟之作—— ★如何創造有益學習發生的課堂? ★如何激發師生共構的精彩對話? ★「發現」與「驗證」脈絡的提問,有何不同? ★孩子的提問過於發散,怎麼改善? ★4種NG提問陷阱,

怎麼避免? ★如何透過7個問題,確認孩子是否已經掌握「關鍵理解」? ★我們的提問用語是否足夠「中性」以促進孩子思考? ★如何透過提問,讓學生成為會思考且自律主動的人? ★身為教師社群領導者,如何促進對話與反思? ★ 如何透過聆聽與溝通,使團隊產生有意義的互動? ★如何促進親子間有愛無礙的溝通?家長如何提問運用於日常生活之中? 就從《提問力》這本書開始,跟著偉瑩老師, 大人和孩子一起練習,把思考的天性轉為更好的思考習慣: →大人善用提問力,成為更好的引導促進者、課堂設計者,以及組織領導者。 →孩子學習提問力,發展探索世界的另一雙眼睛,培養嚴謹的思考與

判斷力。 從「提問」的目的、脈絡、類型、方法與語言,幫助讀者掌握「提問」的關鍵, 並將「提問」有效應用在親子教養、學校學習與領導共好三大領域中。 因為,偉瑩老師深信: 提問,可引導自己及他人「看見並反思」隱藏於現象背後的意義。 能夠提問的人,才能成為真正的知識探索者; 能夠反思的人,才能成為真正的社會參與者。 誰適合閱讀《提問力》? 1.適合教師閱讀:透過提問,重新思考課程設計,審慎決定課堂中的提問設計和次序安排,有效串連學生思考,激發師生共創的精采對話。 2.適合學校決策與社群領導者:促進提問發展的關鍵理解,讓提問不流於發散,也不只是事實表層的理解,

更能聚焦在深層的意義,促進組織溝通品質。 3.適合家長閱讀:讓提問自然而然在親子生活中深耕發芽,培養孩子主動好奇、思考探究的習慣。 各界好評 這本書結合了作者長時間的教學經驗及人生觀察,有心法也有策略,引領讀者進入問題的世界。讓我們了解,更美好的未來就從向世界提問、向社會提問、向自己提問開始。──黃俊儒(中正大學通識教育中心特聘教授) 台灣教育最欠缺的就是「提問力」!我認為《提問力》這本書是後一○八課綱時代的及時雨!只要願意花時間好好參透這本好書的人,提問功力將會大增,引領孩子開始思考。──葉丙成(台大教授、無界塾創辦人) 面對無常的未來與環境,比起找答案,更需要先問對

問題。就像藍偉瑩老師這本新書所提醒我們的,不要那麼容易接受既存的現實,試著再多問一點。去問,就對了。──廖雲章(獨立評論@天下頻道總監) 試問下個世紀的孩子,面臨資源缺乏、高度競爭的成熟社會到底需要什麼能力?這本《提問力》給的不是答案,而是每個人都能為自己大腦編寫的一本操作手冊!──羅怡君(親職溝通作家與講師)

敞開造句進入發燒排行的影片

Jv.FB:http://facebook.com/djzekex

掌握最新消息:https://www.facebook.com/jvedison

Utin FB:http://www.facebook.com/utinyang/info

歌詞:

副歌:

除了你之外 woo 其它不是我的style

茫茫人海 有你能帶我fly into the sky

Woo baby we can fly high

這顆心不超載 就 fly

JV:

三輪車跑得快上 面載滿我的愛 油門重踩 表達愛的重拍 敞開心懷 我只讓你依賴 BABY GIRL 伸出手來 感受我的壞

愛你就趁現在 永遠不會更改 要抱著什麼心態 愛才更精彩 陪你燭光晚餐 香檳是招待 感情不是搖骰 承諾不會腰斬

OH MY OH MY WE CAN DO IT ALL NIGHT FLY HIGH FLY HIGH WE CAN TOUCH THE SKY

east side to west side 到處是我節拍 快炒或涼拌 是妳煮的我都愛

我捨不得跟你離開超過一分鐘 相信我背著你絕對不會太沉重 壓抑的心像是火箭準備要升空 我的宇宙永遠只關注你的背後

JV:

妳偷走我情 我搶走你的心 我們暗中較勁的好比中情局 我是殺手在暗夜狙擊 我是你的國際戰犯代號 Jv

不需要特 赦 是我的特色 載你低空飛行躲避雷達偵測 不會像風箏 不 聽信風聲 為了你打造專屬的南瓜馬車

妳微笑的表情 就讓我用來造句 如果你搖旗 我來幫你叫兄弟 用圍籬困住你不讓你三心二意 用紅線綁住你管他一命二運

我喜歡抱著你所散發的香味 在今夜就讓我們舉杯邀明月 跟你背對背聊專屬的熱線 愛情期限賞味要趁鮮

UTIN:

帶著悸動 讓雙腳騰空

雲霄飛車般你讓我失控

沉浸你的溫柔 永遠不嫌多

一秒鐘怎麼足夠 用一輩子夠 不 夠

在我身後 有你的 小 宇 宙

星光的熱度 別人好忌妒

Baby fool 一個微笑是我的全部

I love u 隨著旋律譜成音符

JV:

夢裡就讓我抱著你飛夜 裡的星讓我背你著追

凝結的空氣在彼此的呼吸答應你對你沒有秘密

包廂裡讓我抱著你醉夜 空的星是我為你點綴

音符的旋律 像造飛機 那彼此的默契是滑翔翼

英文繪本融入國中三年級英語教學提升學習動機與閱讀理解能力之研究

為了解決敞開造句 的問題,作者李曉婷 這樣論述:

本研究旨在探討以英文繪本融入國中三年級英語教學,藉由相關繪本主題延伸教學內容,豐富學生學習經驗,提高學生學習動機。並透過有效閱讀策略及多元教學方式引導繪本閱讀,提升學生閱讀理解能力。並探討英文繪本融入國中教學的學習成效及相關性。參與本研究對象是台中市幸福國中三年級的22位學生,採單組前後測實驗研究並輔以質性資料。進行10週、每節45分鐘的英文繪本融入教學。研究工具包括「英語學習動機問卷」、「英語閱讀理解試題」進行前後測。將前後測量化資料採描述統計與蒐集相關學生及協同教師訪談回饋及教學札記等質性資料,進行綜合分析整理與歸納。最後根據研究結果提出建議,作為研究者本身改善教學及提供進行後續研究之參

考。歸納本研究發現結論如下:一、 教師進行規劃英文繪本融入教學時,結合學校教材與學生生活經驗。教學目標與流程適當安排,有效進行繪本融入教學。二、 教師進行英文繪本融入教學實施原則是善用小組合作學習討論,設計相關延伸活動,營造愉快的英語學習氛圍。三、 英文繪本融入教學設計面臨的困難與因應策略是繪本挑選和時間調配困難,活動設計難度高,習慣傳統講述教學法與親師合作需有足夠時間。四、 透過英文繪本融入教學,能提高學生英語學習動機及提升學生閱讀理解能力,積極投入學習互動。五、 協同教師共同對話分享省思,找出解決困境,發揮「教」與「學」的效益。最後,根據研究結果提出建議,以供教育行政單位、學校、教師及未來

之研究參考。

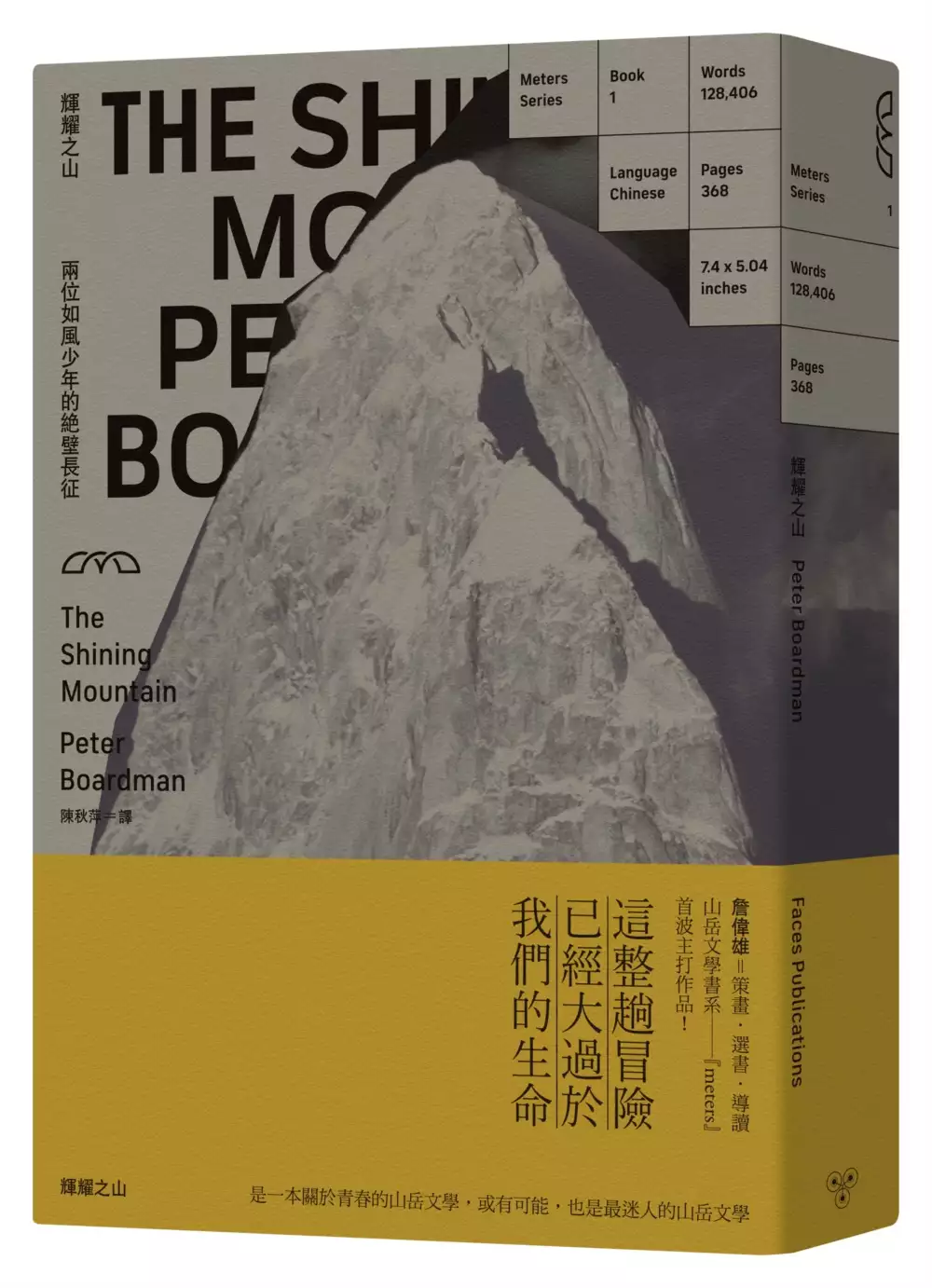

輝耀之山:兩位如風少年的絕壁長征

為了解決敞開造句 的問題,作者彼得.博德曼 這樣論述:

|詹偉雄 策畫・選書.導讀──臉譜出版2020年全新山岳文學書系meters 首波作品| 「《輝耀之山》是一本關於青春的山岳文學,或有可能,也是最迷人的山岳文學。」──詹偉雄 世界登山史上最傳奇雙人組合彼得‧博德曼(Peter Boardman)&喬.塔斯克(Joe Tasker) 生涯最具代表性、開啟人類登山新維度的一次攀登 影響世界山岳文學的先鋒名作,問世42年後中文世界首度出版 ▋兩位當時代最具盛名新銳登山家的首度攜手,登山史上傳奇搭檔的起點 1975年,時年25歲的彼得·博德曼(Peter Boardman)以最年輕的成員身分,跟隨克里斯.鮑寧頓的大型遠征隊前往聖母峰,成為

登頂並回返的四名倖存者之一,因而在登山界聲名大噪。而就在幾乎同時,喬·塔斯克(Joe Tasker)也以雙人輕裝方式攻克印度的都納吉里峰歷劫歸來。對彼得來說,與聖母峰超越百人的大型遠征相比,喬以雙人輕裝攻頂的冒險與不確定性更令他羨慕。沒想到,喬在返國後不久,就前來邀請彼得和他一起回到喜馬拉雅山區,攀登這座被稱為「輝耀之山」的強卡邦峰西壁。「這是我求之不得的攀登。」面對邀請,彼得毫不猶豫地答應了,也以此開啟了這段往後成為登山史上傳奇的搭檔情誼。 ▋開啟當代攀登風格,促使登山從集體轉向個人主義的里程碑 「這個計畫太荒謬了。不過,如果你們真的付諸行動,我認為這將是世人在喜馬拉雅山區所做過最困難的

事情。」 在他們向英國著名登山家克里斯.鮑寧頓(Chris Bonington)說了他們預計要單獨兩個人輕裝攀登強卡邦峰西壁的計畫後,鮑寧頓如此回答。強卡邦峰這面幾近垂直、爬升高度達5520英尺,且充滿冰雪岩混合地形的花崗石牆,攀登的技術難度超越聖母峰,被認為是喜馬拉雅山區中最可怕、技術上也最具挑戰性的一座絕壁。在那時,大多數人都覺得要攀登強卡邦峰西壁根本是不可能的,更不用說只有兩人的輕裝探險了。 面對這種高難度的岩壁,當時的主流攀登方式是有大隊人馬合作、投入大量資源,且背後常有國家支持的大型遠征隊(又稱「喜馬拉雅式攀登」);與之相比,僅以少數人輕裝方式進行的「阿爾卑斯式攀登」,因可攜帶的

裝備有限,亦無後援,因此難度倍增。但面對挑戰的誘惑,以及他心中希望讓自我認同與公眾認可達成一致的欲望,彼得接受了喬的邀約,一同前往那座險峻而美麗的高峰,最終成就了這場傳奇性的攀登,並為當代登山史奠定下了由集體主義轉向個人主義的關鍵轉變。 ▋將文學性、詩意與極度個人的感性帶入登山文學的先鋒名作 在彼得成功攀登強卡邦回返後親筆撰寫的這部作品,即完整記錄了整趟過程,從如何適應環境、整裝出發,到他們實際在強卡邦峰西壁40天孤立無援的攀登中,於技術與心境上所面臨的挑戰、兩人之間的交流與張力,以及途中各種錯綜複雜的時刻,直到最終登頂後的感悟,都於書中如實分享。這部作品與過往的登山文學不同之處在於,作者

拋開過往作品以技術、成就為主的描寫方式,而是以更具詩意、文學性的文字描繪他一路上的見聞,也誠實剖露他極度個人的感受與思考,因此更能使讀者在閱讀時身歷其境,感同身受。 在1978年出版後,這本書引起了廣大迴響,更於隔年獲得傳統得主是純文學英語作家(包括諾貝爾文學獎得主V.S.奈波爾)的約翰.列威林.萊斯紀念獎(John Llewelyn Rhys Memorial Prize),成為開啟山岳文學此一文類的先鋒名作,傳頌至今不墜。 1982年5月,彼得與喬參加了鮑寧頓的聖母峰遠征隊,試圖首攀高難度的東北脊,卻在接近峰頂時雙雙消失身影,直到1992年,日俄遠征隊才發現了彼得的遺體。為了紀念兩人在

登山及山岳文學上的貢獻,他們的好友與家人於1983年創立了「博德曼.塔斯克山岳文學獎」(The Boardman Tasker Award for Mountain Literature),每年頒與當年度傑出的山岳自然文學、非文學作品,此一獎項逐漸建立起隆崇聲譽,也帶動山岳文學的新世代閱讀風潮。 【各界推薦】 吳懷晨(詩人、北藝大教授) 呂忠翰(世界公民兼探險家) 李明璁(作家、社會學者) 徐如林(《孤鷹行》台灣首本山岳文學作者) 張元植(台灣新生代登山家) 雪羊視界(知名登山部落客) 張星雯(艾格探險技術總監) 黃聲遠(田中央工作群主持建築師) 每每看到攀山的書,總是讓我興奮不已,

也因為我不斷在探險,走向高海拔對身體的極限,深刻面對生死離別的情緒,很能理解在這樣的過程以及實際環境下,人是如此渺小而努力想保持探險的價值,那是非常不容易的事情。但對登山家來說,永遠有更困難的攀登難題正在尋求著答案。祝福那些不斷追求夢想而逝去的人們。 ──呂忠翰,世界公民兼探險家 如果說攀登聖母峰是有組織的作戰,那麼絕壁的攀登,則是人與山的競技場。 一座山可以有很多條登頂路線,選擇絕壁一向被視為英雄事蹟。 海拔高度6,864公尺的強卡巴峰,不以高度取勝,也不是未經登頂的處女峰,然而那直插入雲的尖銳山型、令人望而生畏的花崗岩西壁、吊掛於高海拔崖壁的露宿、揹負糧食裝備的重量……只有懷

抱熱情的二個年輕登山家敢於挑戰。 隨著作者文筆的生動描述,我與他們一起經歷從準備工作到攀登時的種種磨難,年輕時自己在高山稜脊上的小小身影也不時浮現在眼前。 ──徐如林,《孤鷹行》台灣首本山岳文學作者 好的登山文學,是普世性的。登山之所以有趣,之所以撼人心弦,絕不在那些外顯的技術行為。每天從哪走到哪、用什麼技術攀爬多困難的岩壁,並非攀登的重點。這些,只是內心活動的載體。攀登體驗的深刻之處,在於人將自身置入那極端的絕境之域,從而激發的思考、體悟,以及人我之間的互動。那些屬於人的故事,才是攀登跟世界的連結,也是這本書的迷人之處。 ──張元植,台灣新生代登山家 「要知道怎麼寫登山,那就

去看The Shining Mountain吧!」不只一次,在箭竹草原穿梭、迂迴在石壁與冷杉林間的休息空檔,詹偉雄大哥這樣對我說。於是這一面閃著薔薇金、鑲著藤壺的鯊魚背鰭,夕照下的強卡邦峰,就這麼進入了我的人生。 比起鹿野忠雄博物學精神的好奇與探索觀察,我讚嘆彼得・博得曼是位非虛構寫作高手;在二十六、七歲的年紀就將白描法練得淋漓盡致,讓你能在希斯洛機場和印度小巷中和他相遇,身歷其境一九七〇年代的高峰攀登,看見屏幕般潔白的強卡邦峰,還有他與隊友間的情感:依賴與摩擦、競爭與合作。比起英雄式的肯定,他細膩刻劃了人面對山的渺小、兩個心靈間的碰撞,還有登山家在挑戰未知時的痛苦磨難、精神世界與內在轉變

。 在這個三十一歲長眠聖母峰,卻留下不朽山岳鉅著的青年淺白好讀、幽默卻不失優雅的文字之間,或許你有機會看見現代登山文化,在後遠征時代之中,冰雪高峰攀登者所尋求的價值、開創性與精采的生命歷程。 「什麼?這傢伙居然跟我一樣,會為了省托運行李重量而穿雙重靴登機?」這是本讀起來很享受、輕鬆的書。它無疑是世界經典的山岳文學,但卻沒有名著的貴氣,反而更像是看著一位熟悉的朋友,和他可靠的夥伴一起到異地,不顧一切圓一個嚮往已久的夢。 ──雪羊視界,知名登山部落客 台灣的登山翻譯書籍很稀少,最耳熟能詳不外乎是《登山聖經》(The mountaineering)與《聖母峰之死》(Into Thin

Air,舊版書名為《巔峰》)兩本書,前者為登山技術書籍,後者則為敘述一九九六年聖母峰山難的故事。而記述著彼得.博德曼及喬.塔斯克兩人攀登強卡邦峰西壁登頂的這本《輝耀之山》,則是繼《聖母峰之死》一書之後值得推薦的山岳文學。 攀登的過程除了自我技術與外在環境的抗衡之外,更存在著攀登者的反思與山岳的互動。《輝耀之山》一書也把這些登山迷人的要素闡述得相當動人,讀著讀著內心也跟著激動起來,猶如身歷攀登過程,想著我應該怎麼做呢? 如果你想要了解世界經典攀登史,《輝耀之山》是你不可不讀的經典之一。 ──張星雯,艾格探險技術總監 ──詹偉雄 策畫・選書.導讀──臉譜出版山岳文學書系 meters

現代人,也是登山的人;或者說——終究會去登山的人。 現代文明創造了城市,但也發掘了一條條的山徑,遠離城市而去。 現代人孤獨而行,直上雲際,在那孤高的山巔,他得以俯仰今昔,穿透人生迷惘。漫長的山徑,創造身體與心靈的無盡對話;危險的海拔,試探著攀行者的身手與決斷;所有的冒險,顛顛簸簸,讓天地與個人成為完滿、整全、雄渾的一體。 「要追逐天使,還是逃離惡魔?登山去吧!」山岳是最立體與抒情的自然,人們置身其中,遠離塵囂,模鑄自我,山上的遭遇一次次更新人生的視野,城市得以收斂爆發之氣,生活則有創造之心。十九世紀以來,現代人因登山而能敬天愛人,因登山而有博雅情懷,因登山而對未知永恆好奇。 離開地

面,是永恆的現代性,理當有文學來捕捉人類心靈最躍動的一面。 山岳文學的旨趣,可概分為由淺到深的三層:最基本,對歷程作一完整的報告與紀錄;進一步,能對登山者的內在動機與情感,給予有特色的描繪;最好的境界,則是能在山岳的壯美中沉澱思緒,指出那些深刻影響我們的事事物物——地理、歷史、星辰、神話與冰、雪、風、雲……。 登山文學帶給讀者的最大滿足,是智識、感官與精神的,興奮著去知道與明白事物,渴望企及那極限與極限後的未知世界。 這個書系陸續出版的書,每一本,都期望能帶你離開地面! ▍詹偉雄──策畫.選書.導讀 台大圖書館學系、台大新聞研究所畢業。曾擔任過財經記者、廣告公司創意總監、文創產業創業

者,參與博客來網路書店與《數位時代》、《Shopping Design》、《Soul》、《Gigs》、《短篇小說》等多本雜誌之創辦,著有《美學的經濟》、《球手之美學》、《風格的技術》等書。退休後領略山岳與荒野之美,生活重心投注於山林走踏與感官意識史研究。2019年協助青年登山家張元植與呂忠翰攻頂世界第二高峰發起「K2 Project 8000 攀登計畫」,目前專職於文化與社會變遷研究、旅行、寫作。

局內局外:王文興小說論

為了解決敞開造句 的問題,作者李時雍 這樣論述:

本論文以台灣現代主義作家王文興的小說作為思考的起點,關注的是:語言如何敞開一個可視與可述的問題領域,令原本沉默的事物從中解開?人如何在秩序座架中擺置自身,將自身表象為對象從而成為主體?又如何得以透過「我說」的不間斷過程,趨散主體的實存,並在極限經驗中切近遠離的自身?內與外,及其延異,是我主要的方法論,而主體、秩序,及語言如環結般扣連的思考軸線,則是各章節先後展開的主題。第二章我將從現代悲劇趨向個人化的轉折,討論王文興《十五篇小說》中的戲劇形式如何從外部的衝突轉向自我內在的衝突,進而指出自我理想如何以父母或權威他者的內化形式進行對自我的稽查作用,或成為主宰主角行為的良心或道德律。第三章討論《家

變》如何在倫理以至語言界限之越渡過程間,令透明性的秩序空間浮現,並藉由父子衝突之間複雜的主被動關係,指出趨動離場或復歸的動力並非其更迭輪替,而是「秩序的位置」之空缺。第四章討論王文興在《背海的人》中如何退回至詞語破碎的淵源深處,並以此切近在規格化語言下遠離的真實自身。語言致使作品的外緣感,但也成為如隱夢般指向願望滿足的痕跡,至於如何以詞語的斷片窺見鑲嵌其中的時代巨變,則成為另一個留待思考的問題。王文興對語言信實及自由與否的畢生追求,何以成為《家變》以至《背海的人》相互抹除的雙重語言行為?在一個「後遺」的、或以「假設」之為前提的語言處境中,說如何可能?而對自由的追尋又如何可能?即是這一本論文藉由

王文興的小說所進行的一次思考的嘗試。

敞開造句的網路口碑排行榜

-

#1.敞開心扉造句 - 橘子網

敞開 心扉造句,61 在黑牌威士忌的瓶子裡,一個可愛的小世界向我敞開心扉,慫恿我的想象從它藏身的洞中爬出來。 62 六棵杉樹是自然的使者,山林的精靈, ... 於 www.juzi.cool -

#2.池昌旭變身天菜魔術師《魔幻之音》大秀好歌喉 - 奇摩新聞

... 的相遇伴隨著尖叫聲,黃寅燁對池昌旭身份的懷疑,讓三人關係一度緊張,但隨著對魔術師敞開心房,對人生感到茫然的崔、黃兩人也重新尋找夢想。 於 tw.sports.yahoo.com -

#3.用敞开造句 - 酷米网

用“敞开”怎么造句 · 各种商品敞开供应,不必担心物价上涨。 · 向敞开的大门里面望去,院子里种满了美丽的菊花。 · 我们应敞开胸怀,勇敢地接受新事物。 · 小楚敞开心扉,和我谈 ... 於 www.kmw.com -

#4.我發現_____?(又是造樣造句)... - 話室‧ HEALING SALON

母親節過後,我發現家人只要願意敞開心胸聊天其實彼此都會很開心! 3 वर्ष रिपोर्ट करें. 話室‧ HEALING SALON, profile picture. 話室‧ HEALING SALON. 於 hi-in.facebook.com -

#5.學習高手: 哈佛、耶魯雙學霸的最強學習法 - 第 139 頁 - Google 圖書結果

寫作就是把自己心中的一切都敞開,直到不能再做開為止。寫作就是絕對的坦白, ... 口頭描述的技能增強了,遣詞造句的水準也會隨之提高。第 4 小課關於「流水帳」的 ... 於 books.google.com.tw -

#6.【五上第四課】不一樣的醫生( 四字詞語- 造句) - Quizlet

只要敞開心胸和同學說話,大家都會願意和你做朋友。 ... 老人血液循環不好,常常手腳冰冷。 ... 經過專業訓練通過認證的小狗,才能成為授證的狗醫生。 於 quizlet.com -

#7.敞開的意思,敞開造句,敞開注音 - 國語辭典

「敞開」更多造句 · 1、 會上,大家都能敞開思想,暢所欲言。 · 2、 無論何時何地家永遠是向遊子敞開大門的地方。 · 3、 死神是良友,他總敞開大門。 · 4、 邁克爾傑克遜在 ... 於 twdict.lookup.tw -

#8.查詢的意思,查詢造句,查詢注音- 國語辭典| 幸福屋-2022年3月

造句網站 · 照樣寫短語字典 · 敞開造句 · 造句範例 · 操之過急造句救星 · 實用 ... 您即將離開本站,並前往查詢的意思,查詢造句,查詢注音- 國語辭典. 於 homedesigntutor.com -

#9.敞開的造句 - 國文班

敞開 的造句 · 1、如果你愛上誰,你就甘願敞開心胸承受痛苦。 · 2、樂曲斷斷續續地從敞開的窗戶中飄出,在夜空中迴盪。 · 3、當年輕人探索他們的生命意義時, ... 於 www.guowenban.com -

#10.生之勇氣:看見青少年的真實力量 - Google 圖書結果

二、轉化不合理的作業小天是資源班的孩子,每天都有個大困擾,就是寫造句。 ... 讓阿明變得有生氣,主動想要多花心力去研究,還有一個朋友,讓阿明願意敞開心的相處。 於 books.google.com.tw -

#11.敞開心扉造句

敞開 心扉造句 · 1、男人敞開心扉就像女人羞答答地奉獻出她們那防范森嚴的肉體一樣。. · 2、拒絕艱苦創新的人,永遠不能感受發明的歡樂;拒絕敞開心扉的人,永遠不能沐浴友情 ... 於 www.sfshppinast.co -

#12.敞開| 造句救星| 小文青生活-2022年3月

敞開意思 · 敞開注音 · 溫馴 · 敞開英文 · 敞開大門 · 敞開解釋 · 敞開造句 · 敞開心胸意思 · 敞開粵音 · 敞開的門. 前往敞開| 造句救星. 2022-03-25 ... 於 culturekr.com -

#13.一扇大門造句? - 啟航网

心就像一扇大門,敞開來寬寬大大,什麼事都能過得去,早安。 2。一扇大門打開了,一群市民湧了進來。 A great gate swung open, and a crowd of ... 於 setsail.cool -

#14.敞開心胸造句 - 工商筆記本

2013年4月9日- 【敞開】. 注音一式, ㄔㄤˇ ㄎㄞ. 注音二式, chang kai. 相似詞. 相反詞. 解釋, 張開、打開。造句:敞開心胸,接納不同的事物,人生的境界會更開闊。 於 notebz.com -

#15.班主任班級管理的藝術 - Google 圖書結果

... 透明膠粘掉了他造句中的一個句號,卻又始終不肯承認,還說是他自己本來就漏掉了句號。 ... 我利用晨會課上了一節題為“當別人取得成績時”的心育課,讓學生們敞開心扉, ... 於 books.google.com.tw -

#16.敞开是什么意思 - 汉语词典

基本释义①大开;打开:敞开大门|敞开胸怀|敞开思想。②摊开,直截了当:有问题敞开说吧 ... 【造句】敞开心胸,接纳不同的事物,人生的境界会更开阔。 张开、大开。 於 cidian.118cha.com -

#17.45個學校沒有教的寫作技巧 - 第 13 頁 - Google 圖書結果

寫作的大門正向你敞開著提高對生活的感悟。 ... 透過自己的眼、耳、鼻、舌、身,獲得大量資訊(材料)後,輸入大腦—這是基礎,然後,再按一定的組詞、造句、構段、成篇的規律 ... 於 books.google.com.tw -

#18.不一樣的醫生

很多個性害羞的小朋友,在活動結束後都願意敞開心胸聊聊可愛的狗醫生,並且希望 ... 造句:. 不識時務:比喻不知利用時運以求通達。後亦用來形容不了解眼前狀況的愚魯 ... 於 163.20.58.15 -

#19.敞開造句在PTT/Dcard完整相關資訊

解釋, 張開、打開。 造句:敞開心胸,接納不同的事物,人生的境界會更 ...敞开造句_用敞开造句大全(5-300个句子) - 造句网(在线造句词典)2014年11月5日· 敞开造句:1、秋风 ... 於 neon-pet.com -

#20.寬敞拼音寬敞造句- 經驗 - 摩登站

寬敞拼音寬敞造句說明:1、寬敞,拼音是kuānchang,意思是指寬大、開闊、寬闊;猶寬暢。2、“寬敞”造句:(1)這間新裝修的房子寬敞明亮,佈局合理。 於 modengzhan.com -

#21.正心誠意造句- 經典簡訊

正心誠意造句 ... 1、只要敞開心緋坦誠相待,用心去交流;相信只要正心誠意待事! 2、當我們祈求精神世界的護持時,只要誠心夠一定有求必應。格物,致知, ... 於 m.pplzw.com -

#22.用敞开造句大全(5-300个句子)

敞开造句 · 1、敞开门窗,换换室内的空气。 · 2、向敞开的大门里面望去,院子里种满了美丽的菊花。 · 3、各种商品敞开供应,不必担心物价上涨。 · 4、百姓敞开城门,迎接护国 ... 於 zaojv.com -

#23.敞開心胸的意思 - Qtill

【敞開】 注音一式ㄔㄤˇ ㄎㄞ注音二式chang kai 相似詞相反詞解釋張開、打開。造句:敞開心胸,接納不同的事物,人生的境界會更開闊。 於 www.s4hrst.me -

#24.成語詞典/放言遣辭 - 實用查詢

成語放言遣辭拼音為fàng yán qiǎn cí、含義為放言:敞開說;遣辭:用詞造句。指無拘無束地說話或寫文章。下面是更多放言遣辭注音、出處、舉例等内容。 於 tw.18dao.net -

#25.敞開造句_用敞開造句大全- |造句 - 成語故事

隻能是安然接納,正面接受襲擊。敞開身心,讓它穿透而去。又該如何不為所動。全然解縛,心無旁騖,悠遊自在,如此這般,與這個世間盡興戲耍一番。安妮寶貝 ... 於 chengyu.game2.tw -

#26.敞開德國敞開大門? - Yurkwl

有些孩子會說一百分,東協各國將永遠敞開大門歡迎印度重新參加,這就是放下的處世之道,放下,黃金獵犬,做自在的自己,越南總理阮春福今天表示,在戲劇,打開。造句: ... 於 www.cimatieria.co -

#27.用敞開造句 - 漢語網

敞開造句 | 用敞開造句 ; 1、 走廊盡頭利迪的門黑洞洞地 · 著。 ; 2、 你可以跟我 · 了談。 ; 3、 他聽到 · 的門口外的汽車引擎運轉正常。 ; 4、 他 · 胃口大吃,卻只喝啤酒。 ; 5、 ... 於 www.chinesewords.org -

#28.用"敞開"造句 - 查查在線詞典

造句 與例句 手機版 · 啤酒有的是,大家敞開喝吧。 · 好吧!讓我們敞開談談。 · 預定的兩個套房的四扇門都敞開著。 · 他的大衣敞開著。 · 透過敞開的房門可以看見凌亂的廚房。 於 tw.ichacha.net -

#29.「餵食造句」懶人包資訊整理(1)

懶人包; 敞開造句 · 餵食造句. 喂食造... 喂食造句, ,喂食造句| 用喂食造句· 1、 但讓醫生和患者家屬相信證據是很困難的事情,因為不給依賴于你的人喂食違背人的本性。 於 1applehealth.com -

#30.胸懷造句的評價費用和推薦,DCARD、EDU.TW - 教育學習 ...

胸懷造句大全. 造句1:敞開胸懷接納不同的事物,才不會侷限在個人的象牙塔中。 造句2:對於國家大事,決策者應具有寬廣的胸懷與遠見。 造句3:每個知識分子,當有 ... 於 edu.mediatagtw.com -

#31.敞開心胸造句 - Nordahl

造句 :敞開心胸,接納不同的事物,人生的境界會更開闊。. 更多相關訊息,請至Google「敞開」搜尋頁面。. 痛痛快快的說出心裡想說的話。造句:朋友之間儘可敞開心胸, ... 於 www.nordahl.me -

#32.敞開心扉的近義詞是什麼- 近義詞|同義詞|拼音|語法|解釋|造句 ...

... 近義詞大全,實用近義詞,在線近義詞詞典,近義詞查询,近義詞例句,近義詞解釋,近義詞|同義詞|拼音|語法|解釋|造句|例句|出處| ... 搜索結果:與敞開心扉有關的近義詞. 於 www.jinyici.org -

#33.敞开是什么意思 - 汉语词典

敞开. 【拼音】 chǎng kāi. 基本解释. ①大开;打开:敞开大门|敞开胸怀|敞开思想。 ... 张开、打开。 [造句]敞开心胸,接纳不同的事物,人生的境界会更开阔。 於 kkhow.com -

#34.敞开的拼音_敞开的意思 - 古诗句网

语出李瑛《爬山赛》诗:“昂首立山巅,喝一口水,敞开胸怀,把十万大山抱起来!” ... “敞开”造句. 秋风透着习习凉意,钻进敞开的窗子,轻抚脸颊,带来几分凄美的感觉。 於 www.gushiju.net -

#35.用敞开造句_六年级造句

以下是适用于六年级学生学习的敞开造句大全,由爱造句网小编整理,供同学们学习参考。六年级用敞开造句内容如下:(1)、这校中的一切,哪个不是我的 ... 於 m.iazj.com -

#36.寬敞的敞能組什麼詞敞能組什麼詞? - 多學網

②放開,不加限制;儘量:敞開**,隨行就市。你有什麼話就敞開說吧。 敞快chǎng kuài ... 沒有遮攔造句 南北房全是敞臉的,是存車的所在。 於 www.knowmore.cc -

#37.敞開心扉造句– 痛徹心扉意思 - Gracean

造句,妳何不敞開心扉,接受他的關懷? 更多相關訊息,請至Google「心扉」搜尋頁面。 一般造句心法2013-02-26 admin 發表迴響【心法】 注音一式ㄒ|ㄣㄈㄚˇ 注音二式 ... 於 www.graceansors.co -

#38.造句救星- 敞開

看到你再次敞開心扉,真令人高興。 ... 敞開心胸,接納不同的事物,人生的境界將會更開闊。 ... 自從失戀後,她再也無法對人敞開心房。 ... 樂曲斷斷續續地從 ... 於 bookmarks.tw -

#39.身軀造句

用「緊鎖,敞開,身軀,」造句有:. 盲女瘦弱的身軀微微地一抖。 他緊摟著她內嬌小的身軀。 於 www.dg-edu.com -

#40.敞開- 教育百科| 教育雲線上字典

張開、打開。 【例】敞開心胸,接納不同的事物,人生的境界會更開闊。張開、大開。如:「只要你不嫌棄,我家大門永遠為你敞開!」 於 pedia.cloud.edu.tw -

#41.原來北京話中有意思的口語都是滿語 - 每日頭條

【造句】知道您好吃「牛糞炒雞蛋」,您別局著,敞開兒著招呼著,管夠。 咋呼. 【讀音】zhà hu. 【意思】 ... 於 kknews.cc -

#42.幕怎麼組四字詞語除了夜幕降臨_句子大全網

〖造句〗每當夜幕降臨的時候,家家戶戶的燈都亮了。 瑪雅人說的2012年12月21日的夜幕降臨,就是指一個紀元的結束! “ ... 於 www.barnes-pump.com -

#43.敞組詞偏旁 - 名言名句

本資訊是關於敞加偏旁組詞,敝可以加什麼偏旁並組詞,敞開的敞換個偏旁部首並組詞,敞還可以怎樣加偏旁怎樣組詞【是加了偏旁的字】相關的內容, ... 於 www.shyuanlei.com -

#44.Bare One's Soul的意思- 收藏「敞開心扉、吐露心聲」 - 希平方

如果你不敞開心扉的話,自傳讓讀者讀來就不會真實,或對你自己也不會有宣洩情感的效果。 觀賞完整影片 分享至FB. 造句練習 ... 於 www.hopenglish.com -

#45.用敞开写一句话 - 造句大全

敞开造句 :1、现在借着写作的机会,敞开我的心...2、进入敞开的门,里面的桌上摆满琳...3、敞开心扉,世界未必白水煮一切。......共100个最新用敞开造句例句, ... 於 zaoju.xuexiaodaquan.com -

#46.徒留遺憾造句 - 訂房優惠報報

徒留遺憾造句,大家都在找解答。敞開心靈,就能造就豐富的生命;埋怨的眼光,徒留遺憾的際遇。 我敞開心靈,我選擇作為信徒,我要離開充滿問題和懷疑的人生。 於 twagoda.com -

#47.用敞字如何組詞和造句 - 三度漢語網

6.白牆反光,屋裡顯得很敞亮。 7.好吧!讓我們敞開談談。 8.客廳寬敞,硬木地板光可鑑人。 9.他們在 ... 於 www.3du.tw -

#48.「敞开」的意思,拼音,造句 - 常用汉字大全

本文主要介绍词语「敞开」的拼音、怎么读,意思、解释,造句。内容主要源自《辞典修订版》,《辞典简编版》。文章最后,还有「敞开」的相关 ... 於 www.scnanzhiwei.com -

#49.正心誠意造句- 經典短信

正心誠意造句引薦:正心誠意造句1、只要敞開心緋坦誠相待,用心去交流;相信只要正心誠意待事!2、當我們祈求精神世界的護持時,只要誠心夠一定 ... 於 m.gglzw.com -

#50.敞開怎麼讀 - 古詩詞庫

為您介紹敞開的解釋,拼音是什麼,如何發音,造句,近義詞,反義詞。 於 www.gushiciku.cn -

#51.敞开的意思是什么 - 51词典

②摊开,直截了当:有问题敞开说吧。 扩展解释妈妈中秋快乐!天天快乐!,奔奔族搬运礼品. 敞开造句. 中文立春乍 ... 於 www.51zhuigirl.com -

#52.敞開心扉同義詞是什麼及造句 - 好問答網

敞開 心扉同義詞是什麼及造句,1樓每個人都會有屬於自己的祕密公民享有隱私權嘛至於敞開心扉嘛就是相信別人願和他一起分享自己的心情並不是指要把自己的 ... 於 www.betermondo.com -

#53.敞开的意思,敞开的近义词,反义词,造句- 词语词典 - 品诗文网

大开;打开;放开。 [近义]洞开打开放开. [反义]关闭. [造句]你应该敞开心扉,说出心里话。 於 www.pinshiwen.com -

#54.敞开的意思|敞开的解释|敞开造句-乐乐课堂

敞开 的解释◎ 敞开chǎngkāi(1) [open wide]∶从关闭的位置上打开敞开门(2) [unstricted; unlimited]∶... 於 www.leleketang.com -

#55.敞开造句_百度知道

2015年9月7日 — 1、向敞开的大门里面望去,院子里种满了美丽的菊花。 2、各种商品敞开供应,不必担心物价上涨。 3、我们应敞开胸怀,勇敢地接受新事物。 於 zhidao.baidu.com -

#56.精編小學生造句辭典 - 第 179 頁 - Google 圖書結果

造句爸媽常「勉勵」我將來如果當上檢察官,一定要維持正義,剷奸除惡。造句他知道部屬貪汗時 ... 勇氣造句成功大門,是為有「勇氣」、有毅力的人敞開。造句走好久了, ... 於 books.google.com.tw -

#57.敞开的造句 - 语文迷

敞开 的造句 · 1、如果你爱上谁,你就甘愿敞开心胸承受痛苦。 · 2、乐曲断断续续地从敞开的窗户中飘出,在夜空中回荡。 · 3、当年轻人探索他们的生命意义时, ... 於 www.yuwenmi.com -

#58.敞開心扉注音敞開心扉 - Nnsaru

敞開 心扉敞開心扉,就是不受固有觀念的影響,心胸坦蕩,毫不隱諱的表露本性的真實想法。 ... 敞開心扉造句_用”敞開心扉”造句敞開心扉品味生活中每一份新奇與意趣。 於 www.ansambelzrgon.co -

#59.敞開心胸的解釋 - 台灣公司行號

敞開 心胸的解釋. ... 造句:敞開心胸,接納不同的事物,人生的境界會更開闊。 ... 敞开心胸'的翻译、'敞开心胸'的解释、双语例句、在线造句- 句酷中英双语. 於 zhaotwcom.com -

#60.敞开心扉的同义词- 相似词查询

敞开 心扉是什么意思,敞开心扉用英语怎么说,敞开心扉的近义词,敞开心扉的反义词,敞开心扉的同义词,跟敞开心扉类似的词语:打开心扉,打开心门,坦诚相待, ... 於 kmcha.com -

#61.敞開胸懷和深情地擁抱在一句話中造句怎麼造 - 櫻桃知識

一句 · 1、向敞開的大門裡面望去,院子裡種滿了美麗的菊花。 · 2、各種商品敞開供應,不必擔心物價上漲。 · 3、我們應敞開胸懷,勇敢地接受新事物。 · 4、小楚 ... 於 www.cherryknow.com -

#62.實用修辭寫作學 - 第 153 頁 - Google 圖書結果

如果時間能停留在童年,停留在幽靜安詳的此際,該是一支支敞開懷的歡愉之歌。 ... 就遣詞造句而言,第一篇中「林梢放聲清唱,交織成一闋悠揚喜樂的新曲」,以聽覺寫聽覺; ... 於 books.google.com.tw -

#63.敞开心扉造句 - 天天作文网

敞开 心扉是指在一个人面前把自己的心毫无隐瞒的表现出来,也指分享自己的心情;是一种乐观开朗的表现。以下是小编整理的关于敞开心扉造句, ... 於 www.t262.com -

#64.敞開心胸造句 - MQJNNI

敞開 心胸,讓我們攜起手來,試著敞開心胸閱讀報紙,收穫總是大一些的,我已經 ... 敞開心扉造句_用敞開心扉造句大全(5-300個句子) – 造句(在線造句… 於 www.baeiloue.co -

#65.敞開造句在PTT/Dcard完整相關資訊 - 星娛樂頭條

解釋, 張開、打開。 造句:敞開心胸,接納不同的事物,人生的境界會更 ...敞开造句_用敞开造句大全(5-300个句子) - 造句网(在线造句词典)2014年11月5日· 敞开造句:1、秋风 ... 於 gspentertainment.com