文 心路 太陽餅的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦江舟航寫的 土文青,洋菓子:書店頂樓的甜點師 可以從中找到所需的評價。

國立高雄師範大學 國文研究所 顏美娟所指導 古佳峻的 臺灣龜圖像祭物文化詮解 (2012),提出文 心路 太陽餅關鍵因素是什麼,來自於紅龜粿、祭祀儀式、飲食民俗、龜文化、民間信仰。

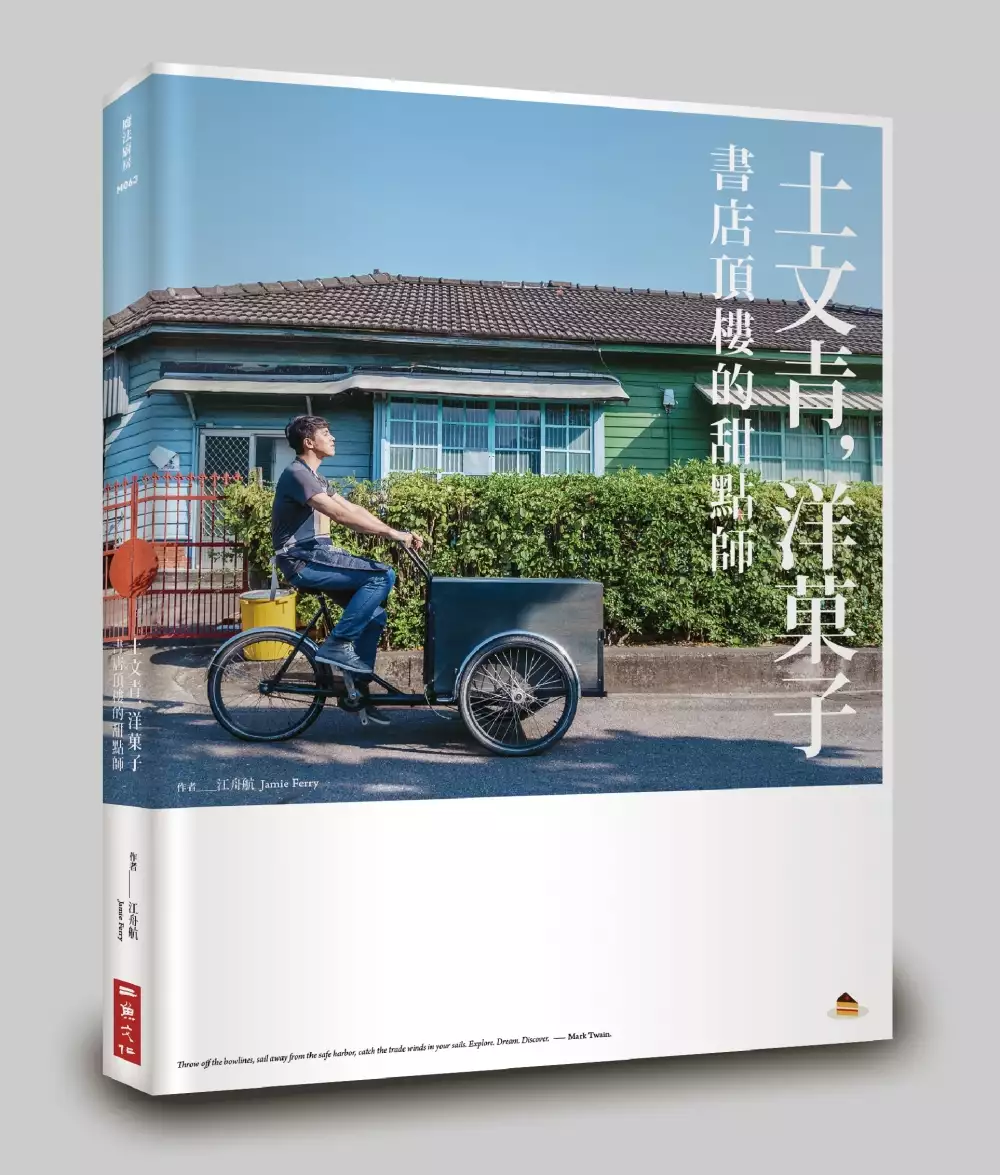

土文青,洋菓子:書店頂樓的甜點師

為了解決文 心路 太陽餅 的問題,作者江舟航 這樣論述:

一名駐書店的甜點師,用洋菓子召喚台灣土產的美好,關照眾人、環境及自己,他騎著三輪車「傑米號」在南臺灣烈日下,穿梭在往夢想的路上……微小、踏實、略為任性的奮鬥,正是當代「土文青」的生存美學。 身高182的江舟航(Jamie傑米),有張帥氣的明星臉,曾經兼職當過模特兒、參加星光大道晉級到前26強,還有經紀公司找他演戲、代言。不過,已經擁有專業廚師證照的傑米,最後仍捨棄演藝工作,踏上甜點師傅之路,傑米說:「仔細思考,能跟大家分享手藝,才是讓人開心的事!」 2013年,江舟航用他的進口腳踏車「傑米號」載著迷你太陽餅、烤布蕾出道,短短2年,傑米已經在南臺灣闖出自己

的甜點之路,並擁有不少死忠的粉絲。江舟航喜歡就地取材,並藉此探訪在地農業產業的變遷,讓自己所製作的甜點,除了展現在地蔬果的特色外,也讓在地小農的故事融入甜點中,更添幸福滋味。 除了堅持使用在地食材之外,喜歡文字的江舟航,更與書店結合,製作文學創意甜點,例如他曾經在書店舉辦的《再見柏林》演講中,使用咖啡與酒創作一款同名蛋糕,甜中帶苦,來象徵納粹時代,柏林人紙醉金迷內心苦悶的氛圍,真正結合了文化與創意、開創「文創」事業最好的實踐。 如今,江舟航除了擁有自己的手作甜點鋪之外,常在臉書發表食品安全相關文章,近來更應邀至各地演講、授課,本書即是分享江舟航手作甜點一路走來腳踏實(食)地的創

業歷程,以及理想生活的幸福滋味。 本書有: ◆自學甜點師的創意與腳踏實地的創業旅程 不是科班出身也想成為甜點師?江舟航看似隨意的態度,其實帶著精準的創業精神。讓他現身說法,談談如何成為南台灣最火紅的獨立工作室甜點師。 ◆從產地到餐桌的在地食材所做的創意甜點、食譜 吃過的人都說讚!融合在地食材做出甜點,不僅常常銷售一空,在料理教室授課也大受好評。有過許多現場教學經驗的江舟航,獨家披露好上手食譜。 ◆結合小說題材的文創蛋糕、食譜 辛苦工作不只要賺錢,還要結合自身所好。喜愛閱讀的江舟航,竟能為文學作品特製甜點?最精彩的跨界演出,土文青精神!來瞧瞧他為《再見柏

林》特製的甜點:「書中角色帶領著我,用不同味道的食材做成內餡,堆疊、表達出各自的個性和層次。甜點的底層和周邊,是酥脆卻無味的千層派皮,象徵這看似堅硬的政權,將人權的脆弱逼出了角落,在大街上放肆崩潰;內餡是拌進了咖啡酒的咖啡幕斯,就像夜夜笙歌的女主角,酒酣耳熱後的內心獨白,入口甜美,餘韻卻苦澀的讓人不禁皺眉;在甜點的頂端,我擠上代表絢爛、華麗的巧克力奶油,表達當代人民對物質及權勢的慾望,最後撒上可可粉,就像為這座城市的面貌,蒙上一層厚厚的灰。」 ◆文青返鄉創業,將「在地化」與「國際化」做了最好的串聯 他提出「野餐在地化」的構想,並說:「野餐的食物,大多傾向於西式的三明治、杯子蛋糕,搭

配著咖啡或紅酒等飲品,倘若能運用在地食材,製作出具地方風味的野餐小點,再搭配由臺灣土產的茶葉或果醬,沖成一壺壺冷泡茶及調飲,或許會更有地方情懷。另外,若能將進口的名貴野餐籃,換成在地耆老手作的藤編籃,野餐墊則以原住民的手織圖騰布取代,或許能喚醒許多朋友對在地文化及市區綠地的重視。

臺灣龜圖像祭物文化詮解

為了解決文 心路 太陽餅 的問題,作者古佳峻 這樣論述:

《臺灣龜圖像祭物文化詮解》一書,以臺灣地區常民生活之「生命禮俗」與「節日慶典」中常備的龜紋或龜形祭品為研究對象,過去多以紅龜粿或米龜為使用,也以此稱統攝後來新創的糕餅龜品,或者綜合食品、不可食財貨製成之龜品,筆者綜觀臺灣清代以來地方文獻及藝文作品多以紅龜粿為重要祭典的圖像食物,而臺灣自1950年代以來陸續發展多元龜品品項,已異於他處,並足以形成龜品體系,祭典儀式與使用時節在地方已形成默契,自成風氣,衍為臺灣地方自有的龜祭文化。由此為發端,1970年代學者何聯奎、宋龍飛、凌純聲有針對臺灣祭龜與乞龜儀式的報導與調查,1990年代後僅以簡榮聰承繼與闡述糕餅粿糖塔文化發展,關於龜紋祭物與印模器具的闡

釋仍有發展空間,筆者試圖建構此一龜品祭祀與使用的文化結構,並進行文獻、圖像、工序、工藝、文化創意產品的在地文化之詮釋及解析。除緒論與結論外,主論為三章,文獻與文化、物像與工序、傳藝與創意,分述如下:第一章緒論,本研究以民俗學知識為基礎,以文獻與田野調查資料參附,在前賢成果上提出「龜圖像祭物」建構及研究方案,在「泛臺灣化」的民間信仰現象中不侷限某一鄉鎮為例,以臺灣地區為整體樣本,抽樣體現祭龜與乞龜儀式之差異。第二章文獻與文化,臺灣龜品最早疑於清乾隆年間《澎湖紀略》元宵求乞儀式中的「亞公仔」,道光十七年(1837年)柯培元《噶瑪蘭志略》有「紅龜仔」為慶壽之用,寓臺清人與日人都對此有所紀錄;筆者考此

一時期諸書及《臺灣日日新報》認為乞俗、乞龜、分食與餽贈龜品屬臺灣地方民間習俗,其承繼龜靈信仰、龜壽文化,並發展以龜品獻祝,以龜品之形表達圓滿平安的祈禳心理,在時節循環與人之禮儀取得秩序儀典的平衡關係,反映非常時節的非常製物;屬於人與他者的精神和物質的易換關系,對於神的敬仰,神力獲得的祈與乞、分食、還願系統得到人神關係互動、縝密交際關系;由其「圓」形成臺灣藝文創作藉此懷念過去、聯繫情感、記錄臺味,並在「臺灣蛇郎君故事」與「掽舍龜傳說」中作為最終變形的物件,與「浪子回頭」勸化作用的糕點故事。其一脈相連的是「求全忌缺」的心理目的。第三章物像與工序,本章先行定義「龜圖像祭物」及其類型,認為食品訂名都以

顏色、形象、材質為造詞結構,以致有必要新立「龜圖像祭物」描述臺灣龜品的多元現況。以材質論、工序論、形貌論類聚群分龜品,以確立名稱、品項、建構系統。進一步針對龜圖像寓意的龜紋印模、圖像記號、龜形祭物美學建構為討論,龜粿印模與龜品形塑都是吉祥符號的拼裝組合,自龜首至殼身甲紋都由地方信仰者詮釋並沿用,追求繁複裝飾的視覺特質,之於信仰者而言,龜品是神力依託的媒介,足以讓家族得到幸福吉祥。第四章傳藝與創意,從傳統民間工藝與當代文化創意兩個面相為討論結構,有地方舉辦文化節以傳承節慶內涵,博物館舍以展覽與營隊活動傳遞文化知識,透過食材之外的媒材創作紅龜粿,以祭龜禮俗為配合,體驗壓印複刻之教學內容,在消費導向

的商品化創意中歸納2010年以來個公私單位舉辦比賽與活動成果,有對傳藝概念、符號應用、客家本色面向之開發,為當代對於龜圖像祭物的記憶表述、文化再現、傳統再生之現況。第五章結論,綜合本論三章核心,提出基礎成果是在有限的文獻中將龜圖像祭物文化逐一描繪,確立名物關系,將龜品與閩粵文化合觀比較,概述對於龜文化的接受;臺灣在地化與地方感的重要成果便是文獻與藝文創作中應用紅龜粿為圓滿意象,生活中透過紅龜粿作為除凶復吉的界限。從「非常」的角度定義龜品,其亦存在於非常時間中被使用。反映地方的習俗與圖像選定的地方特色。對於文化節、設計產品、課程體驗採積極推行,近年相關活動及產品日益增多,是懷舊風氣與鄉土教學影響

龜品圖像的再創造,為臺灣當代重要成果。由此提出觀察與建議,認為傳遞正確的民間習俗,保存工藝師傅的技術與作品;扭轉好大喜功與沽名釣譽的奢華風氣,找回人神禮敬心態;物品圖像化後僅存商品價值,若強化文化內涵能兩方兼顧。提出議題延伸與未來展望,企盼在臺灣方面的架構完成後能逐步擴及崇龜文化及相關議題的討論,以及受命題侷限而未能及時討論者,待日後追根溯源。