斯卡羅拍攝地點參觀的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦邱一新寫的 人生的旅行存摺 和保羅.安德魯的 保羅.安德魯的北京國家大劇院都 可以從中找到所需的評價。

另外網站[新聞]《斯卡羅》府城-台南鹽水岸內糖廠影視基地 - PTT Web也說明:文化局表示,「斯卡羅」的拍攝團隊,是台南影視基地創立初期並肩作戰的好 ... 並首次開放「斯卡羅」拍攝場景清代府城街廓讓遊客參觀,並由鹽水在地人 ...

這兩本書分別來自有鹿文化 和木馬文化所出版 。

最後網站《斯卡羅》岸內基地明(7)日起限時受理團體預約參觀 - Yahoo ...則補充:《斯卡羅》原拍攝地之一,為位於岸內糖廠影視基地的清代漢人聚落,參觀詢問度更是爆表。台南文化局表示,由於岸內糖廠影視基地為專業影視拍片用場域,暫非 ...

人生的旅行存摺

為了解決斯卡羅拍攝地點參觀 的問題,作者邱一新 這樣論述:

旅人視野的高低,不在於看見,而在於有沒有觀察。僅以此書獻給旅途中跌跌撞撞的冒險與堅持者~用腳走出的財富~「把存款變成回憶,把回憶存在世界各地...」 這本《 人生的旅行存摺》是邱一新首度以文學的書寫,描繪他旅程中的視野與觀察,以及與前人文學家跨越時空的心領神會。 愛閱讀,也愛自助旅行的邱一新,從大量的探險經典中發現探險家在旅行中如何觀看、思考,及其展現「非做不可」的決心和毅力。因此以文學作品作為旅行路線,身體力行的去見證與發掘過往的文學家所建構的、虛實交錯的文學場景。 本書不只是邱一新文學書寫的嘗試,更是他累積了十多年的「旅行存摺」---把存款變成回憶,把回憶存在世界各地。因為在大

家都忙著工作、投資、提高銀行存摺裡的數字時,邱一新一邊閱讀、一邊工作,只要累積了一點心得、存到了一筆款項,他就把兩者都領出來實際上路去旅行、親眼去看看書中的風景。每一筆存款換來的回憶,就隨著旅行的過程,一步一步地被存入他到過的世界各地。 看他寫差點丟了命也要走完的青藏公路,身陷綠色迷霧森林與大猩猩的面對面接觸,真正去到智利拜訪詩人故居、以向終身主張追求真相的聶魯達致敬……,閱讀邱一新,要非常小心書中散發出來的那股催眠的力量,那是一種閱讀和旅行同時發酵的不可逆反應,會讓人一翻開書頁就同時展開一段紙上旅程、一放下書本就想馬上出發去旅行。 作者簡介 邱一新 成功大學工業管理系畢業,美國紐澤西

州立理工學院工業工程碩士。人生旅歷開展於1983年的美加大陸公路流浪,其後在大量深度閱讀各類書籍作品之餘,更付諸行動、親自前往當地印證書籍中的風景:循《倚天屠龍記》深入波斯探訪拜火教總壇,亦曾探勘過摩西出埃及記路線;採訪伊拉克、柬埔寨內戰及我國撤僑實況;曾受世界最大航空聯盟「星空聯盟」之邀代言環遊世界一圈半,更曾住北極圈冰旅館飆狗拉雪橇、夜宿南極洲科學研究站。 其中,最為人豔羨的是應邀旅宿過世界許多知名旅館,如蒙地卡羅Hotel de Paris、巴黎麗池飯店、法國軒尼詩城堡招待所Chateau De Bagnolet、日本國寶級旅館「俵屋」、澳洲洞穴旅館、斯德哥爾摩Nordic Ligh

t Hotel、南非獵遊度假村等。 二十多年來,邱一新的足跡已遍布世界各地;其豐富的旅行經歷和深厚的人文視野,引發包括奢華、美食、自助等主題旅遊的風氣,是國內自主旅行風潮的開創者與實踐者。文章散見中國時報旅遊版、GQ國際中文版、北京時尚旅遊雜誌《TRAVEL LOG》、《FOOD & WINE》 《玩家》等旅遊專欄。 曾出版包括引領奢華旅行風潮的《跟著大亨去旅行》、描述伊斯蘭世界探險過程的《天方夜譚探險記》、環遊世界見聞的《在37,000英尺高空說:我愛妳》、越南鐵路之行的《男人天堂趴趴走》,和《奇遇的旅程》、 《一輩子值得體驗一次的玩法》、 《跟著大亨大小通吃》、 《我是丐幫旅行家

》,以及2007年《總有一天要去吃》等作品。 推薦序 / 李昂、詹宏志自序 輯一:閱讀的旅行加拉巴哥群島巡航尋找詩的源頭人在地球底端人在世界邊緣站在尼羅河的源頭追蹤高山大猩猩要命的青藏公路 輯二:小說的旅行追逐海明威的馬林魚到西班牙尋訪阿Q《馬可孛羅紀行》的大草原《射鵰英雄傳》的大漠 輯三:想像的旅行蘇武牧羊的北海跟著六世達賴遊西藏 附錄:帶給作者旅行夢想的書 推薦序一 旅行文學家 李昂 我和邱一新,剛好是兩種最不一樣的「旅人」。 或者,我應該比較嚴謹的稱邱一新作「旅行家」,因為他對旅行一直懷抱著遠大的夢想與企圖心。 先來談談我們彼此之間的不同吧!因為從我身上,可以更深刻的了解

邱一新作為一個「旅行家」。 首先,邱一新有只有少數人做到的旅遊經驗,比如,環遊世界兩圈;比如,跟著富豪去旅行。以及,工作上的便利,享受到了也是少有人享受得到的頂級夢幻之旅。 但邱一新不滿足於這些,雖然寫下旅行中的所見所聞,但他顯然還有更遠大的夢想。於是,來到了「心」的開發。 首先,邱一新藉助了閱讀。 我們都讀書,這是我們寫作的人必備的,可是,同樣的,我相信少有人像邱一新那樣,認真的讀過如此多國內外的旅行書籍。 在此得先說明,這些旅行書籍並非資訊式的旅遊工具書,告訴你如何搭火車、搭飛機到達,有什麼景點,可以依自己的需要住什麼、吃什麼……他讀的是旅行者所寫的書,那種我們大致上可以廣

泛稱為「旅行文學」的書籍。 而且,很顯然的,邱一新致力於這類「旅行文學」的寫作,以師法這些經典名著為範例。 我和邱一新不同,我本身是個小說作者,虛構是我最先得具備的本事,實質的歷史、地理資料,除非特殊原因,否則不是我關注的重點。 我是那種旅行前不特別翻找資料,尤其是影像資料,我絕不想做那種站在金字塔前,再抱怨說:「怎麼沒有旅遊頻道介紹的那麼好看嘛!」的人。 我希望能保有與旅行中的景物初次見面那種「一見鍾情」的悸動。不過也許我得補充一下,我並非太「不學無術」,從小開始累積的大量閱讀,我並非什麼都不知道的去開始我的每一趟旅行。 而且,我是旅行回來再找書,也就是邱一新讀的那類旅遊

文學家寫的書,來讀的人。得先交代這些,是要相較於我們兩人回來寫出的風格完全不同的文章。 由於「旅行文學」並非我所追求,我的旅行重點,歸根究柢,在於有助我的小說創作,是偶一為之的旅行。寫作,除非有特殊目的,否則多年只以個人觀點見聞為主,在作為「旅行文學」的文類上,便難成主流。 邱一新則不同,大量事先的閱讀,使得他在這本花了十年時間方結集成的作品,每篇皆十分紮實,充滿了廣泛閱讀、深入體驗,再仔細鋪排書寫成的深刻意義。 我知道邱一新極佩服詹宏志先生所言:「旅行文學是一種行動文學」。在書房裡讀大量旅行文學,會是一種閱讀上的享受,可是當走出書房,實際的進入旅行中,體會相信有所不同/相同,相互

印證又相互背離,充滿了另一種更深切的發現與驚奇。 更何況,邱一新還再將他旅行中的種種寫成文章,如此,我要「狗尾續貂」的將詹宏志的名言再加上一段: 「旅行文學是一種行動文學」,而經由旅行文學出發實際體驗再寫成的旅行文學,便會是一種人生、生命體現的文學。 古人不是也說,「讀萬卷書不如行萬里路」嗎? 身臨其境的體悟,果真與閱讀中的想像仍有差別,而從閱讀出發、經由旅行再回來作成的書寫,對我來說,是當在地球上要有「新發現」、「探險」都不再容易時,從閱讀出發來完成的另一種發現、探險。 這,或許不失為是現代旅行文學最佳的展現方式之一。 如此,我相信讀者會和我一樣,由這本邱一新歷經十年方完成的

書中,確定了邱一新作為「旅行文學家」的定位!||一個讀萬卷書更行萬里路,再以自己形成的觀點來書寫旅行的「旅行文學家」。 推薦序二 不尋常的旅行 詹宏志 邱一新是台灣的「旅行狂人」,他不但耽讀各種旅行經典與名家之作,並且把它們當做「旅行靈感」的來源,又真的天涯海角「按圖索驥」去旅行,去到許多不可思議( 只會出現在我們夢中) 的地方。 如今他又把這些旅行經典通過「行動的今註今譯」書寫出來, 產生一種難以言喻卻令人嚮往的新創作, 既是「不尋常的旅行」(L es voya ges extra ordin aires),也是「不尋常的文學」……。 追逐海明威的馬林魚「魚上鉤了!」船長向我喊

著,他的助手也趕過來幫我,以免我被拖下水。我覺得扯力很大,幾乎握不住釣竿,但助手接手後,反而故意放長魚線,讓魚奔竄,過一下子才又捲回來,接著又放,再捲,就這樣來回數次,把魚拉回來了——梭魚,估計約30磅,他隨即拿木棍敲昏了牠。自始自終,他都沒坐上「搏鬥椅」(Fighting Chair)。按照船長說法,釣到真正的大魚時(譬如上千磅),人要坐上搏鬥椅,扣上安全帶,不然,有可能倏地就被拖下水。這種拖釣,通常船尾左右各放一根釣竿,船身兩側也是,有時船尾中央也會再放一根,藉著船速讓百公尺外釣線尾端的誘餌像在奔逃般,誘使大魚追咬過來。但馬林魚(Marlin,旗魚)性喜生餌,所以我們鉤了沙丁魚,除非,要釣

鯊魚才會改用死餌。快艇以10節速度在海上奔馳,直至船長大喊「Strike」,我才知中魚囉。果然如大文豪海明威所言,人和魚的搏鬥是「Inch By Inch」,比喻得真好,是一吋一吋的拉鋸戰,是人和魚的比腕力。嗯,我太遜了,剛剛只能算是Baby Fish。這天早上可學到不少。但我有些許落寞,不是魚大小的問題,而是釣到馬林魚的希望落空了,且船即將返航哈瓦那碼頭,結束我的古巴之行。關於釣魚,我實在沒什麼經驗,但為了追逐海明威在《老人與海》中的那條大魚,我還是跑到古巴,希望能實地體會書中描述的老人與馬林魚、鯊魚、大海搏鬥的心境——「一個人可以被消滅,但不能被擊敗」。否則,到台東外海就有馬林魚可釣了,何

苦大老遠跑去古巴?於是,我前往柯希瑪(Cojimar)。這是海明威當年旅居古巴時,私人遊艇「皮拉號」(Pilar)停泊的小漁村,離哈瓦那才10公里。我很快便找到了「露台」(La Terraza)酒館,書中說是漁民買醉的地方,現在卻是昂貴的海產餐廳。不知何故,只有我一個客人。我選了張特別的桌子——底下鋪黃色桌布,上面再罩上一條紅色桌巾——侍者說是海明威當年常坐的位子。其餘皆鋪著白色桌布。我坐下來,從門窗望出去,視野棒呆了,波光粼粼,海風徐徐,燈塔聳立防波堤,老人泊船的卵石灘也在,可是,漁船不見了,連海鳥都不見蹤影,只有幾位小孩站在堤岸上釣魚——怎會這樣呢?我心裡起疑,懷疑自己來到的不是正確地點,

但實際上絕對是這兒,所有指南加上古巴國家保證,錯不了的。我邊喝咖啡邊望大海,觀察著這一切,也回想著小說情節——老漁夫桑地亞哥喝了杯咖啡,與小孩馬諾林互祝好運後,划著小船出港了,黑暗中只聽到槳落水和划動的聲音……正如老人所期待的,魚已咬住了,好像把小船輕輕拖動著。這樣的狀態維持了四個鐘頭,老人的心充滿了希望。再過幾個小時,大魚一定會浮上來……他知道現在這一條魚,不是一條平常的魚。魚把老人拖倒,傷到他的眼睛下方,但老人永遠不會氣餒,因為魚是他的敵人,也是知心朋友……想到此,我突然有所頓悟,這條魚也彷彿情海的雙魚女人,具有雙面性格,所以長久以來才會吸引著我,也困擾著我。啊,這條大魚恰恰是我情感命運的

象徵,無法到手,就算到手,恐怕也只剩一副骨架的命運——「勝者終究還是一無所獲」,書末給了我這個殘忍的結論,讓我質疑人活著是為了什麼?這個大海就如同社會環境,充滿道德規範的壓迫,也充滿鯊魚啃噬的危險,我如何對抗呢?回過頭來,我參觀室內,牆壁貼了許多張海明威釣魚的照片,引起我極大的興趣。「請問,都在這裡拍的嗎?」「不。」「不?那在哪兒拍的呢?」「秘魯。」難以置信,不過,這間接印證了作家將紀實與虛構交織在一起的不凡功力。據說,海明威不僅以此地為背景,也以他的海釣嚮導富恩特斯(Gregorio Fuentes)為老人的原型,不過,故事卻是從釣友那邊聽來的:某個老漁夫每次總是孤獨出海捕魚,有次經過三天三

夜的搏鬥,終於捕獲了一條大魚,但那條大魚在返航中卻被鯊魚吃到只剩骨架……侍者見我興趣濃厚,突然壓低聲音(好像洩漏國家機密那般)告訴我,電影在秘魯Cabo Blanco拍攝時,海明威也一起去,所以餐廳就弄來當宣傳照(後來經我查證,海明威果然有在1956年前往秘魯參與電影外景,而電影也於1958年上片)。但再追問:為何捨棄此地,另覓拍攝地點?答案讓我大吃一驚——「因為古巴的馬林魚咬鉤後,不會跳出水面翻滾。」……(more)

斯卡羅拍攝地點參觀進入發燒排行的影片

最近超熱門的《斯卡羅》你看了嗎?

是不是很想到拍攝地朝聖呢?

今天就幫大家統整四大拍攝場景的交通、門票...等等

趕快手刀出發吧!(別忘記要做好防疫措施呦😍)

#斯卡羅#朝聖#拍攝景點

影片章節👇

0:00 精彩時刻

0:11 本週最新旅遊資訊🤩

0:23 朝聖《斯卡羅》!!必去四大經典場景

4:01 中秋禮盒預購優惠!平價入手、奢華享受通通都有

6:06 日本溫泉滑雪旅遊預購優惠!你會想去嗎?

7:51 「奶茶聯盟」到底是誰?這些國家的奶茶有什麼特色?

想要知道更多資訊請往這邊👇

日本,疫情後還是一樣嗎?與《東京・時時刻刻》作者聊聊疫情之下日本旅遊轉變與日本的真實生活,在地景點店家現況

👉https://pse.is/3kygq5

Liz 😘

臉書:https://pse.is/3h5caf

IG:https://pse.is/3gzd5g

採訪、合作來信:[email protected]

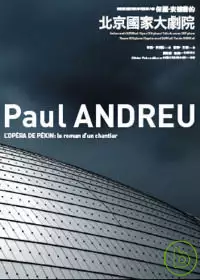

保羅.安德魯的北京國家大劇院

為了解決斯卡羅拍攝地點參觀 的問題,作者保羅.安德魯 這樣論述:

「我跟您說,安德魯先生,不要妥協,不要接受任何妥協。」 每當身處困境、猶豫不決的時候,我就想到這句話,我總是對自己說,沒有什麼能讓我與建築的靈魂和其內在的本質背道而馳,這才是最重要的。——保羅.安德魯 1999年,保羅.安德魯以一個前衛非凡的蛋殼造型,獲選為北京國家大劇院的設計競圖案,當時引起一陣軒然大波,輿論指責他忽略中國傳統建築風格,破壞了天安門與紫禁城周遭環境歷史文化的和諧,不但開工儀式因此被迫取消,還有100多位國家級院士、建築學家與工程學家聯名抗議,要求停工15年。 但自2007年10月完工開放後,「北京國家大劇院」從之前被譏笑為「鴨蛋」,變成「水上明珠」,還被評選為中國

10大新建築奇蹟之一,同時也被北京市民票選為北京十大新地標之一,保羅.安德魯現在則是大陸最炙手可熱的外國建築師。 本書由保羅.安德魯親自撰寫及拍攝,敘述他是如何構想出這座面積相當於二十座足球場、五座奧運標準泳池的巨蛋結構,以及他如何經歷競爭激烈的競標,承受被要求修改的壓力,克服各項施工過程面臨的挑戰,完成這座全世界最大型的複合式劇院。 保羅.安德魯在書中以坦率直白的文字,記錄了他在長達6、7年建造期間的心情轉折,例如面臨困難的沮喪挫折、各方輿論指責和謠傳交相攻擊的憤慨、施工品質未按標準的無奈,以及與業主溝通出現障礙的焦慮等等。 這是關於一位建築師內在真實世界的告白,還有這座充滿未來

感的玻璃鈦合金建築怎樣誕生的幕後故事。 作者簡介 保羅.安德魯(Paul Andreu) 1938年生於法國波爾多近郊的小鎮,從小便對建築與藝術有興趣,法蘭西高等工科學校畢業後,進入巴黎道橋學院和國立美術學院,主修建築與工程學,30歲不到,便完成巴黎戴高樂機場第一航站的設計案,成為交通運輸建築設計中的經典之作。 接下來的三、四十年間,他前後設計了包括開羅、雅加達、杜拜、上海浦東等遍佈世界各地60多座機場航站,成為全球設計最多機場的建築大師。除了機場建築之外,安德魯也設計過許多大型公共建築,例如巴黎新凱旋門、日本關西機場海上建築、日本大阪海洋博物館、法國冬季奧運跳台滑雪場等。 安德魯

之所以能夠跨越東西文化藩籬,受到東西方國家青睞,主要在其「用建築說故事」的獨特方式,善於將光線運用作為一種建築語言,讓他所設計的巨大建築空間顯得神奇多彩,變得更動感,更具有想像力、感染力,不但不會令人覺得遙不可及,反而還賦予了建築特殊的生命力。 現年七十歲的安德魯,為法蘭西藝術院及建築院院士,曾獲法國國家建築大獎、佛羅倫斯Gould大獎、法國營建與美術協會「達文西」大獎、日本Nekkei BP技術獎、日本建築協會獎、法國航空航太協會特別獎、Aga Khan建築獎、英國建築技術協會特別獎、國際建築學會「水晶球」獎等。而除了理性的建築設計之外,他還曾寫過《我蓋了許多機場航站》(1998)、小

說《記憶的群島》(2004),展現他人文色彩濃厚的感性一面。 保羅.安德魯代表作 1974? 巴黎戴高樂國際機場第一航站(陸續包括2A、2B、2C、2D、2E、2F航站) 1987巴黎新凱旋門 1988法國阿爾貝維爾跳台滑雪場(1992年冬季奧運場地) 1993大阪海洋博物館 1995日本大阪關西國際機場(世界首座人工島機場) 1996 阿布達比國際機場第二航站 1997北京國家大劇院 1997印尼雅加達國際機場 1997法國波爾多機場 1997上海浦東國際機場 2004成都科技創業中心 2004上海東方藝術中心 2005新廣州圖書館 2005澳門海神綜合中心 2005成都法院大樓 譯者簡

介 唐柳 南京大學外語系學士,法國克萊蒙費朗大學工商管理碩士,曾任500強公司(Alcatel, Coca cola)金融分析師,現就職於生物科學技術公司,兼職翻譯撰稿及文化交流活動。 王恬 南京大學西語系法國語言文學學士,法國巴黎三大現代文學碩士,現就讀博士班,專攻電影史,曾任大學教師、翻譯,代表譯作有《電影手記「美女與野獸」拍攝日記》等。 千變萬化一滴水∕法國藝文推廣協會執行長Olivier Poivre d’Arvor推薦序 保羅.安德魯 v.s.法蘭西院士程抱一 2005年6月1日 整體剖析 鴨蛋 護欄的設計 穹頂的構架 《中國日報》的一篇文章 中國特色 說,聽 整體規

劃 歌劇院 討好與抵抗 工地上的聲音 音樂廳的天花板 夜晚的工地 想結婚的男人 謠言 戲劇場的裝飾布 半身雕像 頂部的木質覆蓋層 為什麼?怎麼了? 戲劇場與音樂廳的圍廊 工人 門 水下廊道 花園 記憶與遺忘 清晨在景山 手工 獨自在北京 結束與未來…… 千變萬化一滴水Olivier Poivre d’Arvor法國藝文推廣協會執行長 這真是個瘋狂的舉動。「我要去北京」,他跟自己說。然後,他便一如往常,獨自一人,就這樣去了,為那個由馬可波羅首度向世人揭開簾幕的國家建造大劇院。他彎著腰,很清楚這項任務十分艱巨,他那高大硬朗的身軀,卻如同竹子般柔韌。他有點中國化,卻又恰到好處地維持了法國人的

特性。他的面容和衣著令人聯想起苦行僧,雙頰凹陷,顴骨突出,但是目光炯炯有神,猶如小孩般對世界永遠充滿好奇的雙眼。怎麼能夠如此清瘦,卻又如此感性呢?他永不停歇,一直向前。如果他是個常人,早就倒下了。他早該因為工作過度、遠離異鄉、文化隔閡而離開世間了。但是,他是個信使,帶來罕見的希望與一縷光芒。他是天上來的才子。有了他,世界誕生了。 這是一座為肢體表演、舞蹈、音樂、戲劇、聲音、舞台而設計的建築物,由一個很敏感的人所設計。這個建築是為了保護藝術家,同時也是為了容納他們的世界。這滴水千變萬化,含有無窮生命力。「國家大劇院」這個名稱中,「大」,毋庸置疑,意指我們無法想像還有更巨大的戶外穹頂。整體曲線

壯麗勝於驚奇。「劇院」,有比這更突出的嗎?3個廳可容納5500個座席。「國家」?它正好位於中國國家政治權力中心的天安門廣場邊,鄰近人民大會堂。就好像我們法國巴黎歌劇院,它位於愛麗榭宮和波旁宮之間的協和廣場上。 我去工地參觀過很多次。保羅.安德魯引領這個奇蹟發生,歷經了各種磨難、焦慮,無時無刻不承受挫折的威脅,飽受失望與被誤解的摧殘。這是一場艱苦的戰役,從競標開始,經歷了某些當地人的嫉妒以及對法國建築師的設計的質疑。正如他所寫的:「建築的故事是一個黑夜的故事;漫長無盡又充滿希望。它不可能重現,也不可能再次創造。」我們倆都常常去旅行,經常在巴黎的「費爾南家」不期而遇,那是我們的朋友讓-皮埃爾開

的小餐廳。保羅總讓我吃驚,因為每次碰面,他不是剛從北京回來,就是即將飛往北京。我心想,怎麼會有人這樣,既優雅溫柔,又滿懷焦慮,對柔美的曲線形體充滿熱忱,他怎麼能夠在中國建立威望?在那兒,談判困難重重,外國人本身就是一種特殊的身份,已經非比尋常了。後來他的設計受到肯定,被公認為最優秀的作品。今晚,幾乎完工的建築圖片就出現在我眼前。同時,透過保羅的文字,我彷彿也聽到工地的聲響,看到音樂廳的天花板以及穹頂的木材飾面。讀到這些文字,我確信音響效果一定絕佳無比。我喜歡花園的規劃,喜歡那個水池;我喜歡有一個廳專門演歌劇,另一個是音樂廳,第三個則供戲劇和舞蹈表演之用。我喜歡這顆蛋,喜歡它出色的簡單外形,而這

些想法都來自這個用筆和記事本工作的人。在一筆一畫裡萌發想法,發展出供表演活動演出的空間。我喜歡這些草圖,我很高興它們是出自一位法國建築師之手。雖有中文語言的障礙,他從不害怕面對這個民族、這個民族的歷史跟文化。 對保羅來說,建造這樣的大劇院還是頭一遭。然而他早就因那些非凡的機場航站設計而名揚四海,當他第一個航站竣工時,才剛滿三十歲。 他四處旅行,同時讓他設計的建築遍佈世界各地。大阪、卡薩布蘭卡、羅德岱堡、阿布達比、中國浦東、埃及、伊朗、印尼、菲律賓、非洲以及歐洲各地。他是機場建築專家,這點毫無疑問,但是,他的發展並不侷限於此,近幾年,我們看著他轉向文公共化建築:這兒設計一座海洋博物館,那

兒蓋一個劇場。中國對他來說並不陌生,他設計了上海浦東機場、廣州體育館、廣州科技中心、上海東方藝術中心......他很可能是世界上作品造訪人數最多的建築師之一。 但是今天,保羅.安德魯完成了所有建築師都夢想完成的作品。我非常欣賞他投向世界、世人的目光。他的作品堪稱最重要、最受矚目、曝光最多的建築。沒有門,沒有柵欄、屏障或是窗戶,而且他得忍受絕望的孤獨。儘管面對的是無數的工程師、工人,以及15億的等候者,但這個作品歷經千辛萬苦終於誕生,明日即將帶著歡樂出現在世人面前。這個形體源自於保羅的十指之間,也是我所夢寐以求,今夜,這形體的力量流進我的掌心;那是一股令人安心的、必要的、豐饒的、母性的力量,

源源不斷,無窮無盡。 保羅?安德魯vs法蘭西學院院士程抱一 程抱一: 我懷著高度的興趣拜讀了您的著作。我很少讀到如此富有教育意義的?述,在這當中,在這段工程建造的期間,您一點一滴傾訴自己所完成的成果。特別值得一提的是,您的文字不僅著眼於工程的進展,也透露您的感受和想法,其中還包含了您的苦惱和疑慮...... 保羅.安德魯: 我並不想寫成建築專書,也不想寫一本急於解釋、評論,尤其是辯解的書,我想寫的其實是一本文學作品,可以觸及設計裡更私密也更單純的部份。因此, 我必須願意揭露自己的情緒和苦惱,擺脫一般人認定的設計者形象:馳騁疆場的領導者形象。有時我在想,一個必須做出這麼多不可逆轉決定

的建築師,他的特長就在勇於懷疑和永不滿足的精神。 程抱一: 是的,在閱讀您的著作時,我印象最深刻的就是,我明白在一個大型建築案裡——就像這個案例——建築師確實需要堅強的意志力和魄力,但也需要相當的耐心和謙遜。為什麼需要耐心,那是因為在一段長時間裡,他會預料到許多延誤、煩惱和不解;之所以要謙遜,那是因為他必須學會面對不確定的因素、突發的狀況,以及與計畫相悖的執行結果,他必須學會接受不完美——當然,這和接受錯誤不同——就像西多會(Cistercians)的修士建築師那樣。此外,儘管他的計劃是經過深思熟慮、嚴密計算,並且做成具體的模型,但他還是得等到這些或那些都完成後,才能確定是否達到預期效果

。您在書中提到了那個水面倒映穹頂的水池,唯有等到石板安置妥當,唯有水池注滿水,才能知道穹頂的倒影是否能夠完美呈現。由於倒影,穹頂的弧線才變得完整。 保羅.安德魯: 正是這些原因使得建築與概念相距甚遠,而今天的建築師卻把建築簡化成概念。想法可能瞬間產生,就像思緒發生短路那樣。這些想法很珍貴,但是,如果沒有付諸實現,讓想法落實成為一座建築物的話,那就什麼也不是,或者說微不足道。 程抱一: 談到水池和穹頂,我認為您的靈感彷彿本能地就與中國思想的精神相結合。中國思想旨在追求天地合一,致力將天納入地的範圍之中,強調這種循環運動。這裡,我想起您曾經說過的「法國特性」和「中國特質」:興建戴高樂機

場航站時,您拒絕讓您的建築表現「法國特性」,您在設計北京的國家大劇院時,同樣也避免「中國特質」。我非常贊同您的觀點!其實,「法國特性」和「中國特質」都只是一種陳腔濫調,來自早已凝固、僵化的傳統思想而已。如果想真正借用文化傳統的話,應該追本溯源,回到設計者的原始動力,教人歎為觀止的是,這些設計者縈繞於心的都是普世的概念和內在的渴望。若這一點是確定的,我們希望聽您談談北京或中國其他地方的歷史建築,是否讓您頻繁的中國之旅留下深刻的印象。 保羅.安德魯: 我知道保持緘默會給人無動於衷的印象。但其實不然。我的沉默是含蓄而虔敬的。我在北京紫禁城的文淵閣逗留了許多時間,那裡有寧靜自然的花園和長廊。我常

常穿越紫禁城,大多借道一眼難以望穿、與天邊相連的宮殿和迴廊。特別值得一提的是,我是抱著歡愉與平靜的心情參觀許多花園;有一次我還去了蘇州或杭州的花園,不過我比較常去湖濱的花園和天壇的花園,通常都是在各種不同的情境下穿行而過。正是在那裡,由於我直接感受到空間與土地的非凡意義,讓我感覺自己接近中國的心臟,從而獲得信心與鼓舞。 程抱一: 在您的書裡有幾個動人的段落,是您提到這些愉悅片刻的部份:由於克服了不快、沮喪乃至絕望,您突然心懷感恩並平靜下來。您發現了意料之外的美。於是,在這樣的晚上,當夜幕降臨時,獨自佇立於工地的陰暗處,您任憑想像力馳騁,輕鬆勾勒出未完成工程的輪廓。於是,在這樣的黎明,站在

俯瞰紫禁城的景山高處,您朝人民大會堂的方向眺望,凝視著天空下熠熠生輝的「鴨蛋」形「怪獸」,它正躺在那兒;溫順、忠誠、和諧。您感覺它將獨立自主,開始自己的生活。 保羅.安德魯: 這些小憩時光確實帶給我神奇溫柔的撫慰,失去信心的感覺煙消雲散。這些時光還帶來什麼呢?一個結局。誰需要一個結局而不需要一個開始?不,小憩時光以其無盡的關懷所帶來的、所汰舊換新的,是信念與承擔信念的勇氣。 程抱一: 我剛才說,國家大劇院要「開始自己的生活」,因為它除了是一個具備各種機能的場所外,也是北京市中心一個充滿活力的地點。它包含三個表演廳、通道、餐廳、休息區以及綠地。它提供會面、散步的空間,同時也是充滿大眾

歡樂的殿堂,在那兒,任何活動都會成為一種賜福。或者,它超出預期,成為出人意表的傑作;而且令人欣喜,就連設計者本人也驚喜不已。 2007年6月20日,巴黎 一、2005年6月1日白天的雨洗掉了沙塵,夜色一片明淨。南面水池的石板基本上算是完工了。我等待這一刻已經很久了:池水平靜下來,第一次能夠看見穹頂在水池中的倒影。當我在設計柱子和穹頂時,就像以前在美術學院學的,我並沒有將穹頂限制在對稱的水平面上,而是將曲線往垂直面延伸了一小部分。我只知道早在古羅馬時期就有過這樣的設計。這座橢圓形建築物是否能如我們所期望的,給人拔地而起、卻不孤單薄弱的感覺呢?這是我第一次可以這麼具體地評論它。當然,我們之前繪製

了很多設計圖,包括正面圖、剖面圖,以及透視圖,但這些設計圖只能勾勒想像中的建築物樣貌。掛在穹頂上的燈使得整個弧面線條分明。夜幕降臨之時,我們將看到燈光的效果。效果會好嗎?現在由於水池的水位比將來完工後的高度略低,因此還無法斷定效果如何。但不管怎樣,我算是放下心中的大石頭,像這樣弧形稍稍帶有垂直的部份,其實是幾乎察覺不到,但卻製造出預期的效果。我們都知道,優雅的造型通常來自於幾何圖形的小小變形。報刊雜誌的排版人員對這點比建築師一定更瞭解。人類直立的姿勢,是重心使然,最後變成一種習慣。而由於這種習慣使然,那些我們從中想追求抽象與單純之美的幾何圖形,如果只是中規中矩,會讓人大失所望。為了符合我們心目

中完美的標準,設計的圖形必須是有「瑕疵」的,更確切的說,是有待「修正」的,但這當然和建築上的錯誤是完全兩回事。幾個世紀以來,一些傳承下來的建築學知識成了課本裡的內容。但是,特別是當設計新的和超大型建築時,我們所不瞭解的建築知識其實比已知的要更多。除了一些技術之外,我們其實還有一大片空白未知的領域。毫無疑問的,隨著認知科學的發展,尤其是在感知方面的研究發展,我們仍有很多地方需要學習。不過令人尷尬的是,我們會懷疑這些科學研究演繹出來的部分和暫時性的真理。它們看似過於簡單和概念化,而我們對它們幾乎完全不瞭解,但我們堅信,與其通過筆直和確定的道路來穿越森林,我們情願在森林中自己摸索。直覺最終會單獨地指

引我們走下去,途中一定伴隨危險,會平淡、醜化一個設計,會讓看到的人覺得不忍卒睹,甚至渾身不舒服。如同其他藝術家一樣,建築師會追尋直覺的想法。我們心知肚明,太多來自直覺的想法沒法向世人解釋。一般人總是將「直覺」與「靈感」連在一起,這並不正確。其實我們不是心血來潮。和自我鬥爭多少都會感到痛苦,但不會一直沉溺於自我。我們思索、推敲、躊躇、焦慮,直到確定每件作品都是心血的結晶。我常想,如果最早我是選擇從事物理方面的研究,我的人生會是怎樣?創新,不論是在這方面或是那方面,永遠是無法滿足在已經架好的框架裡,在強烈渴望的推動和直覺的指引下,創新總是敢於打破常規。在思維的領域裡,科學和藝術來自於其中兩個對立的

方向,各行其道。然而兩者相遇的次數比我們想像的要頻繁多了,而且,它們相遇並不是彼此模仿或刻意尋找對方的結果,而是一種意外的、驚喜的相遇。無論如何,我選擇了建築業,並且從事這一行,因為當我逐漸了解這個行業,我發覺它是如此吸引人。這是個有難度並十分苛求的行業。會帶來短暫的歡愉,但有時難免也有許多失落。由於決策者和評判者對設計作品往往不瞭解或輕視,那隨之而來的痛苦簡直讓人難以忍受。更可怕的是,當建築師的目標無法進一步被探索和實現時,那些紛雜感受都只能隱藏在內心深處。至少,對於那些只是追求寧靜的生活,或者反之,對於爭權奪利和追趕潮流的人來說,建築這一行並不是一個值得羡慕的職業。身為建築師,我們是服務者

而非指揮者。但無論我們是否能贏業主的尊敬,都不是為主其事者服務,建築師服務的是設計案,是建築,是那些我們負責承擔的任務。對於那些不確定要做什麼、只想以最快方式賺到最多錢的年輕人來說,建築師並不是一個理想的職業。這是一種佔據了——甚至可以說是霸佔了你整個生活的職業。但是,同樣,如果你願意完全投入其中,它也會給你的生命帶來一種意義。因為那時,你的生命會由焦躁恢復平靜,沮喪會漸被遺忘,不一定是欣喜若狂,但是會有建築與世界融為一體的時刻,會有感到幸福快樂的時刻。對我而言,2005年6月1日夜幕降臨的這個時刻,就像照片所呈現的,也是讓我內心充滿幸福、信心和希望的一刻,是一個鼓舞人心的時刻。

斯卡羅拍攝地點參觀的網路口碑排行榜

-

#1.名劇「斯卡羅」拍攝地,台南「岸內糖廠」時代感場景即將開放

「鹽水岸內糖廠」為公視名劇「斯卡羅」的拍攝地,預計於9/17開放導覽小旅行,喜愛台灣歷史場景的朋友不妨前來看看。圖片來源:IG@himikochen公視時代 ... 於 www.mobile01.com -

#2.《斯卡羅》每集拍攝景點介紹 - 追劇客廳

《斯卡羅》每集拍攝景點介紹 · 一、羅妹號事件發生地 · 二、斯卡羅舉行重要儀式的聖山 · 三、巴耶林與龜仔甪族人在山林間奔跑的小溪 · 四、斯卡羅族群與阿勞楚部落的對峙場景. 於 www.chasetogether.com.tw -

#3.[新聞]《斯卡羅》府城-台南鹽水岸內糖廠影視基地 - PTT Web

文化局表示,「斯卡羅」的拍攝團隊,是台南影視基地創立初期並肩作戰的好 ... 並首次開放「斯卡羅」拍攝場景清代府城街廓讓遊客參觀,並由鹽水在地人 ... 於 pttweb.tw -

#4.《斯卡羅》岸內基地明(7)日起限時受理團體預約參觀 - Yahoo ...

《斯卡羅》原拍攝地之一,為位於岸內糖廠影視基地的清代漢人聚落,參觀詢問度更是爆表。台南文化局表示,由於岸內糖廠影視基地為專業影視拍片用場域,暫非 ... 於 travel.yahoo.com.tw -

#6.《斯卡羅》刷新公視21年首播收視紀錄,拍攝場景「岸內糖廠 ...

台南市長黃偉哲於昨(15)日前往台南鹽水岸內糖廠影視基地,也是《斯卡羅》重要的拍攝場景之一。園區內打造明清時期台灣府城街坊樣貌,藥材行、布莊、 ... 於 www.thenewslens.com -

#7.斯卡羅場景地-台南鹽水「岸內糖廠影視基地」戲中台灣府城 ...

台南文化局終於在9/7日開放「岸內糖廠影視基地」拍攝片場可以參觀囉,片場內重現明清時期台灣府城街坊、城門、市集及閩南式建築等街廓樣貌的地方就在岸內 ... 於 nyscoffee.com -

#8.《斯卡羅》拍攝地點公開!拍一部戲劇組就搭了快100間房

《斯卡羅》的主要場景「台灣府城」,是在台南鹽水區的「岸內糖廠影視基地」進行拍攝的,這裡原為百年製糖工廠遺址,閒置多年後於2018年規劃了三個區域, ... 於 www.beauty321.com -

#9.史詩劇斯卡羅拍攝場景盤點:岸內糖廠、淡水英國領事館、神仙谷

公視史詩旗艦劇《斯卡羅》於八月份盛大首播,劇中場景讓人穿越時空回到1867年的台灣,其主要拍攝地點之一是台南的岸內糖廠影視基地,片場內重現明清 ... 於 www.kaiak.tw -

#10.斯卡羅片場曝光|台南岸內糖廠影視基地場景|鹽水景點一日遊

斯卡羅 片場曝光|台南岸內糖廠影視基地場景|鹽水景點一日遊】 參觀單位: ... 而斯卡羅部分場景則在台南的鹽水岸內糖廠影視基地拍攝,說什麼都要來一下 ... 於 ketty731.pixnet.net -

#11.俗女2》皆赴台南取景將強化志工導覽帶動旅遊熱潮

目前正在播出的公視戲劇《斯卡羅》、華視《俗女養成記2》,許多場景都是在台南鹽水、後壁區拍攝,隨著追劇熱興起,鹽水區公所以及後壁區公所, ... 於 news.pts.org.tw -

#12.斯卡羅拍攝場景開放參觀 - 中華日報

記者林雪娟∕台南報導電視劇《斯卡羅》開播後,收視率飆高,位於岸內糖廠的影視基地片場,民眾詢問度爆表。戲迷的呼喊,文化局聽到了,十七日起至十月 ... 於 www.cdns.com.tw -

#13.【有片】直擊《斯卡羅》拍攝場景!台南旅遊不能錯過的3 大 ...

現正熱播的史詩大戲《斯卡羅》拍攝景點之一,就位於台南鹽水區「岸內糖廠影視基地」,斥資8000 萬以上打造的「台灣府」場景,重現清代漢人街區及臺灣 ... 於 www.upmedia.mg -

#14.參觀《斯卡羅》片場開始受理線上報名- 奧丁丁新聞OwlNews

文化局長葉澤山報告指出,時代大劇《斯卡羅》上映之後,針對府城的場景,大家都在詢問到底在哪裡拍?其實拍攝的地點就是在台南的鹽水岸內糖廠影視基地。 於 www.owlting.com -

#15.「斯卡羅」踩點正夯!屏東連假必玩10路線推薦

「斯卡羅」踩點正夯!屏東連假必玩10路線推薦,50元銅板價觀光巴士「搭到飽」 · △隱藏於後壁湖秘境的「小巴里島」,是斯卡羅的拍攝場景,有發達的珊瑚礁岩 ... 於 supertaste.tvbs.com.tw -

#16.岸內糖廠影視基地開放湧現「斯卡羅」追劇熱潮 - 台灣民眾電子報

「斯卡羅」電視劇創下罕見高收視率,但位於屏東縣內的主要場景,在戲劇殺青後,因各項因素卻全數拆除,而以「府城」為拍攝景點的岸內糖廠影視基地則 ... 於 allnews.tw -

#17.出草的地方竟是墾丁潛水勝地| 斯卡羅屏東拍攝場景 - 妞新聞

年度強檔大作《斯卡羅》妞妞們追了沒!導演曹瑞原表示《斯卡羅》第一站就是從屏東開始的,歷經4個半月完成拍攝,全劇近九成在滿州、恆春、牡丹等地進 ... 於 www.niusnews.com -

#18.探索斯卡羅8大經典拍攝景點! - GAMA SHOP

改編自小說《傀儡花》的公視史詩旗艦戲劇「斯卡羅」,自8/14首播之後在全台引發了熱烈迴響,以屏東縣發生的歷史故事為主軸全都在台灣拍攝, ... 於 www.gamashop.com.tw -

#19.斯卡羅全國唯一影像展!追夯劇看懂羅妹號事件 - MOOK景點家

追劇等更新之餘,還可以到屏東最美的總圖,參觀「斯卡羅全國唯一影像展」! ... 享年42歲,據傳斯卡羅拍攝殺青後,其身體就出現狀況,由於斯卡羅正熱 ... 於 www.mook.com.tw -

#20.台南景點|只開放至10月底一揭斯卡羅拍攝場景神祕面紗

參觀 行程約1小時,每人酌收清潔費50元。 鹽山阿城海產餐廳地址:台南市七股區中寮里45號電話:06-780-0733 時間:09 ... 於 travelcom.com.tw -

#21.「斯卡羅」首部曲-消失的王國【4人成團/每日出發/自行開車】

【行程亮點】 ✓「斯卡羅」拍攝場景踩線-欖仁溪原始森林✓欖仁溪體驗踩水、溯溪、玩竹水槍✓穿越時空探訪斯卡羅族人部落-現今的「里德社區」 ✓排灣族的愛玉-大果藤 ... 於 windtravel.me -

#22.斯卡羅臺南片場|岸內糖廠影視基地|台南新景點 ... - 旅人狂潮

惟為促進民眾對於影視產業搭景拍攝之認識,自110年9月17日起至110年10月31日止受理「清代漢人市街」時代場景團體參觀申請。 參觀單位:開放旅行社、學校、 ... 於 car0126.pixnet.net -

#23.「俗女、斯卡羅」拍片景點爆紅! 粉絲中秋瘋朝聖_生活 - 壹電視

... 而因電視劇斯卡羅、俗女養成記帶動熱潮,不少粉絲前往拍攝場景朝聖。 ... 主角老家人潮絡繹不絕,光是一天就有兩千人次參觀,總計台南飯店民宿 ... 於 www.nexttv.com.tw -

#24.公視史詩旗艦劇《斯卡羅》熱映|台南鹽水岸內糖廠影視基地9 ...

公視史詩旗艦劇「斯卡羅」熱映,台南鹽水岸內糖廠影視基地為主要拍攝地點,重現明清時期台灣 ... 《斯卡羅》台南片場-清代漢人市街參觀申請點→連結 於 www.tainanlohas.cc -

#25.「斯卡羅」拍攝場景9月初開放遊客參觀| 即時生活 - 青年日報

由公視拍攝的影集「斯卡羅」日前正式開播,臺南市政府今(15)日宣布,主要拍攝地點之一、位於臺南鹽水的岸內糖廠影視基地,將在9月推出小旅行,讓 ... 於 210.65.138.64 -

#26.《斯卡羅》8大經典拍攝景點曝光!高規格史詩巨作 - Klook

眼尖的粉絲大概會對於《斯卡羅》中清臺灣府城道台吳大廷官署場景有點熟悉,沒錯!就是新北板橋有名的林本源園邸,又稱林家花園。林本源園邸為板橋林本源 ... 於 www.klook.com -

#27.《斯卡羅》取景地朝聖!台南9月開放參觀帶動鹽水小鎮熱潮

公視史詩旗艦劇《斯卡羅》於昨(14)日盛大首播,其主要拍攝地點之一是台南的岸內糖廠影視基地,片場內重現明清時期台灣府城街坊、城門、市集及閩南式 ... 於 news.housefun.com.tw -

#28.台南鹽水岸內糖廠影視園區:斯卡羅府城拍攝場景 - Vicky 媽媽 ...

現在要帶大家來看2021年公視年度大戲---斯卡羅在台南府城的拍攝現場- ... 《斯卡羅》清代漢人市街片場團體參觀申請自2021年09月07日起開始線上受理。 於 vickylife.com -

#29.台南限定景點!預約參觀斯卡羅片場,穿梭今年史詩巨作

位於台南鹽水「岸內糖廠影視基地」佔地約10公頃,為斯卡羅主要拍攝地點之一,其中台灣府城聚落歷經1年多搭建完成,而第二座時代場景也將在今年底完成 ... 於 www.jsimplelife.com -

#30.花蓮文創園區《茶金》戲劇經典場景特展(姊姊遊記) - 愛吃鬼芸芸

最近很喜歡一部台灣的電視劇《茶金》搜尋發現花蓮文創園區是重要拍攝場景 ... (好啦~其實前一陣子還有去斯卡羅片場跟用九柑仔店但那是小兔安排的,沒 ... 於 aniseblog.tw -

#31.探訪《斯卡羅》拍攝場景百年糖廠穿梭時空化身影城 - 七日誌

「目前只受理9月17日至10月31日之間的團體觀光申請,之後因第二期場景要開始修建,暫不開放參觀。」導覽員描繪著未來藍圖,眼前這幕清寂的市街場景會繼續擴大 ... 於 www.7-days.tw -

#32.《斯卡羅》臺南片場-線上預約系統/ 最新專案/ 最新消息/ 明莘 ...

這麼美好的場景終於可以開放預約參觀,於是明莘科技與臺南市文化局馬上製作了線上預約系統,方便團體線上預約! 想要對影視產業搭景拍攝之認識,歡迎至「 ... 於 m-think.com.tw -

#33.台南鹽水岸內糖廠影視園區- 【臺南景點】斯卡羅府城拍攝場景

【臺南景點】斯卡羅府城拍攝場景︱穿越時光回到150年前|首座時代場景『清代漢人市街』~~台南鹽水岸內糖廠影視園區 · 穎可達咖啡』也與斯卡羅聯名推出『斯 ... 於 lifeintainan.com -

#34.岸內糖廠影視園區|台南鹽水斯卡羅拍攝場景大玩穿越2021

由於岸內糖廠影視基地仍有部份場地仍在施工中,為兼顧工程安全及防疫,參觀日每日開放4個時段、每團上限20人,每人酌收清潔費50元,團體預約參觀 ... 於 www.paine0602.com -

#35.《斯卡羅》片場首曝光開箱9/7起開放團體預約參觀 - 自由時報

公視夯劇《斯卡羅》於台南岸內糖廠影視基地的「清代漢人市街」片場,開放團體預約參觀了!南市文化局表示,9月17日起至10月31日開放預約參觀, ... 於 news.ltn.com.tw -

#36.鹽水岸內糖廠影視基地《斯卡羅》拍攝場景開放預約參觀

斥資2.4億重現古都府城風采《斯卡羅》拍攝場景–台南「岸內糖廠影視基地」開放預約參觀囉! 記者/蘇彩娥台南報導. 於 songnews.com.tw -

#37.熱血台史劇「斯卡羅」場景大公開!台南岸內糖廠9月開放 - 太報

公視台灣歷史熱血新劇「斯卡羅」上周六播映第一集,台南市長黃偉哲昨天 ... 內糖廠影視基地拍攝宣傳短片,預定9月推出小旅行,讓遊客參觀此劇拍攝場景 ... 於 www.taisounds.com -

#38.【台南】斯卡羅在鹽水--岸內糖廠影視基地(清代漢人市街)

斯卡羅 的許多場景都在歷史背景發生地屏東拍攝,但府城或漢人市街場景則都在岸內 ... 參觀費用:參觀場地費50元,於預約成功後等文化局人員通知繳費。 於 hiking.biji.co -

#39.世界艺术漫谈——世界艺术审美概况 - Google 圖書結果

达·芬奇也曾应用小孔成像描绘景物。1793年,法国一名石版印刷工人尼埃普斯,尝试着创造一种将 ... 塔尔博特为了宣传他的“卡罗式”摄影法,用相纸拍摄了许多有水平的作品, ... 於 books.google.com.tw -

#40.跟著《斯卡羅》走遍全台!一起揭秘史詩巨作的7大拍攝地點

以「羅妹號事件」作為背景,改編自小說《魁儡花》,由金獎導演曹瑞原籌備3年製作的公視巨作《斯卡羅》甫播出就獲得熱烈關注,也刷新了公視開台21年 ... 於 www.xinmedia.com -

#41.走讀傀儡花、探訪斯卡羅拍攝地點歷史路線一日(6人成行)

行程特色·. 帶您親自走進一百五十多年前台灣南端,一艘美國商船「羅妹號」因發生船難而導致與當地原住民「斯卡羅」發生的歷史點滴、八寶公主故事及多元民宿的仇恨與 ... 於 www.94iprofun.com -

#42.名劇「斯卡羅」拍攝地,台南「岸內糖廠」時代感場景即將開放

但「斯卡羅」一劇讓台灣歷史場景受到民眾的喜愛,「岸內糖廠影視園區」預計於9/17開放參觀導覽小旅行(僅開放團體報名),有興趣的人可以在台南市政府 ... 於 taiwan.sharelife.tw -

#43.台南斯卡羅拍片場景限時限量開放參觀| 生活| 中央社CNA

台南市政府今天防疫記者會中宣布,「斯卡羅」拍片場景,岸內糖廠影視基地的「清代漢人市街」片場,17日起將採限時限量開放團體申請參觀, ... 於 www.cna.com.tw -

#44.【台南斯卡羅景點】進城參觀囉!滿足戲迷一睹 ... - 13's幸福食光

※熱門推薦-台南行程※ · 1.頑皮世界野生動物園 · 2.奇美博物館門票 · 3.十鼓仁糖文創園區 · 4.臺南市美術館門票 · 5.左鎮化石博物館門票 · 6.曾文水庫觀光遊艇船 ... 於 13blog.tw -

#45.台史詩劇「斯卡羅」首播引話題台南糖廠重現清代府城

... 劇「斯卡羅」14日首播,台南鹽水岸內糖廠影視基地是主要拍攝地點, ... 並首次開放「斯卡羅」拍攝場景清代府城街廓讓遊客參觀,並由鹽水在地人 ... 於 www.worldjournal.com -

#46.斯卡羅景點巡禮!從社寮到社頂,展開一場不一樣的恆春半島之旅

你看《 斯卡羅》了嗎?根據歷史事件「羅妹號事件」,與陳耀昌醫師的著作《傀儡花》改編的影視作品《 斯卡羅》。以現今恆春半島為背景舞台,《 斯卡 ... 於 www.tripresso.com -

#47.《斯卡羅》拍攝地~台南「岸內糖廠」 - 河畔小築

目前暫不開放散客參觀。 此次團體開放旅行社、學校、社團法人、里辦公處等單位每天開放09:30-10:30、11:00-12:00、14:00-15:00、15:30-16:30共4個時段 ... 於 fonghu0217.pixnet.net -

#48.斯卡羅》台灣府城片場在台南黃偉哲拍攝宣傳短片行銷岸內糖廠 ...

公視史詩旗艦劇《斯卡羅》於昨(14)日盛大首播,其主要拍攝地點之一是台南的岸內糖廠影視基地,片場內重現明清時期台灣府城街坊、城門、市集及閩南式建築等街廓樣貌, ... 於 www.tainan.gov.tw -

#49.[台南鹽水遊記推薦]斯卡羅拍攝場地岸內糖廠影視基地 ... - 窩客島

台灣偶像劇或是電影拍攝場地最近好像都聚集在台南拍攝例如俗女養成記、孤味還有這次要介紹的斯卡羅其實我還滿開心很多電視劇或是電影選擇來台南取景 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#50.《斯卡羅》拍片現場府城主場景#預約參觀#岸內糖廠 ... - 台南意向

《斯卡羅》拍片現場府城主場景帶你穿梭時空隧道,回到150年前羅妹號事件。斥資四千萬搭景,店家名稱、路上招牌字體、牆上文宣重現明清時期的街廓樣貌 ... 於 www.tainanoutlook.com -

#51.藝遊台南鹽水、感受美感古意! 「斯卡羅拍攝場景」限時揭開 ...

△已經開放預約參觀的岸內糖廠,重現了漢人街市場景。 藝遊鹽水地區感受古意台南. 日治 ... 於 udn.com -

#52.「斯卡羅」拍攝場景9月初開放遊客參觀 - 青年日報

由公視拍攝的影集「斯卡羅」日前正式開播,臺南市政府今(15)日宣布,主要拍攝地點之一、位於臺南鹽水的岸內糖廠影視基地,將在9月推出小旅行,讓 ... 於 www.ydn.com.tw -

#53.【台南】走進斯卡羅片場! 鹽水糖廠「清朝漢人市街」開放 ...

【台南】走進斯卡羅片場! 鹽水糖廠「清朝漢人市街」開放參觀敲碗成功「只開2個月」快報名朝聖! ... 這裡為#斯卡羅 1867台南府城拍攝地點. 於 www.tripgo.tw -

#54.台南旅遊景點》斯卡羅拍攝場地岸內糖廠影視基地/鹽水老街 ...

可以來這邊拍照朝聖,要特別感謝我的台中帥氣格友~(所以特別拍了他的照片放在首圖)是他號召並且幫大家報名,才得以在開放參觀第一時間能進來拍攝。目前 ... 於 foodintainan.com.tw -

#55.【台南景點】最夯台劇「斯卡羅」台南拍攝場景,完美復刻明清 ...

《斯卡羅》臺南片場-清代漢人市街參觀申請須知. 9月7日09:00起受理線上申請. 說明:岸內糖廠影視基地為專業 ... 於 decing.tw -

#56.探訪《斯卡羅》拍攝場景百年糖廠穿梭時空化身影城 - PChome ...

播出後引發熱烈討論的公視電視劇《斯卡羅》以1876年羅發號事件為背景,講述各族群間在當時發生的故事,劇中為了重現百年前府城風華,選在台南鹽水的岸 ... 於 news.m.pchome.com.tw -

#57.斥資2.4億重現古都府城風采,《斯卡羅》拍攝場景開放預約參觀

歷經三年籌備,於屏東、台南、新北、苗栗等地長達135天的艱辛拍攝的《斯卡羅》,其中一個主要經典場景,就是當時繁華的台灣府城,而這個拍攝場景正是 ... 於 www.vogue.com.tw -

#58.走訪《斯卡羅》拍攝地點 - 隨意窩

走訪《斯卡羅》拍攝地點 · 台南斯卡羅拍攝片場首曝光/泳池規格捷斯旅十鼓館/台鉅美妝觀光工廠DIY眼影/奇美博物館V&A展 · 前清英國領事官邸 · 城鄉雜記---200.淡水前清英國 ... 於 xuite.net -

#59.[新聞]《斯卡羅》府城-台南鹽水岸內糖廠影視基地 - PTT 熱門 ...

文化局表示,「斯卡羅」的拍攝團隊,是台南影視基地創立初期並肩作戰的好 ... 並首次開放「斯卡羅」拍攝場景清代府城街廓讓遊客參觀,並由鹽水在地人 ... 於 ptthito.com -

#60.展覽電影 - Google 圖書結果

拉斯卡羅利(Laura Rascaroli):《私人攝像機:主觀電影和散文影片》(The Personal ... [31]見張真:「這種『現場』的實在感使得電影的拍攝和觀眾都可以把電影作為一種原汁 ... 於 books.google.com.tw -

#61.[新聞]《斯卡羅》府城-台南鹽水岸內糖廠影視基地 - PTT影音 ...

文化局表示,「斯卡羅」的拍攝團隊,是台南影視基地創立初期並肩作戰的好 ... 並首次開放「斯卡羅」拍攝場景清代府城街廓讓遊客參觀,並由鹽水在地人 ... 於 pttstudios.com -

#62.公視史詩大戲《斯卡羅》取景拍攝地點@ 追劇客廳

《斯卡羅》全劇近九成的場景在「羅妹號事件」發生地點屏東縣的滿州、恆春、牡丹等地取景拍攝,劇中的台灣府城街道場景則是於位在「台南鹽水岸內糖廠影視 ... 於 wang4cbook.pixnet.net -

#63.從台南鹽水小鎮走進《斯卡羅》,岸內糖廠影視園區開放申請 ...

位於台南鹽水的岸內糖廠影視園區是《斯卡羅》的拍攝片場,殺青後留下片中多幕重要場景,包括蝶妹上班的海關醫館、萬巴德醫師的辦公室、阿杰躺臥的病床 ... 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#64.世興旅行社有限公司行程單

台中集合(7:00台中火車站(李方艾美酒店門口)、7:30朝馬阿秋大肥鵝(台灣大道)-08:00彰化果菜市場彩虹橋)-澄霖沉香森活館-岸內糖廠影視基地(斯卡羅拍攝地)-菁寮老街(無米 ... 於 www.newamazing.com.tw -

#65.斯卡羅特輯-滿州九棚遠眺八瑤灣 - 屏東觀光旅遊網

下次來到滿州九棚,除了探索斯卡羅拍攝景點外,還可攀登鼻頭大草原,遠眺八瑤灣, ... 不知道大家還有發現哪些拍照場景從斯卡羅認識多元文化的恆春半島#斯卡羅#九棚 ... 於 www.i-pingtung.com -

#66.鳳婉清Chloe Chen 游仁瑋還⋯還不開放散客(崩潰) - Facebook

岸內糖廠影視基地-《斯卡羅》臺南片場9/17~10/31 每周五至週日受理團體預約參觀~ ... 拍攝場景參觀須知https://asc.tainan.gov.tw/index.php?modify=anneVisit 參觀 ... 於 m.facebook.com -

#67.斯卡羅拍攝景點岸內糖廠影視基地打造150 年前清代漢人市街

前身為1992 年關閉的岸內糖廠,目前已經打造一個大約150 年前的清代漢人街景,在《斯卡羅》劇中出現的海關醫館,也是唯一對內開放能入內參觀的主要景色, ... 於 kurosaki.tw -

#68.《斯卡羅》岸內基地9/17起限時受理團體預約參觀 - 人間福報

《斯卡羅》開播後,除了收視率創下公共電視節目21年來新高,原拍攝地之一、位於岸內糖廠影視基地的清代漢人聚落,參觀詢問度更是爆表。 於 www.merit-times.com -

#69.夯劇《斯卡羅》取景地!狂砸2.4億重現府城風采9

穿越時空回到200年前的府城街景!位於台南的鹽水岸內糖廠影視基地,正是時下最夯影集「斯卡羅」的拍攝場景,完整重現明清時期的府城街景、酒樓、藥材行、 ... 於 travel.ettoday.net -

#70.跟著《斯卡羅》走訪6大屏東拍攝場景,深度暢遊恆春半島

斯卡羅 屏東拍攝場景目錄 · 里德社區欖仁溪 · 大尖石山 · 墾丁國家森林遊樂區 · 阿朗壹古道 · 社頂社區 · 恆春鎮. 於 blog.tripbaa.com -

#71.《斯卡羅》追劇單車地圖- 單車誌-Cycling update

因此在了解這段歷史時,多半會一起談到這前後兩個事件,所以這次也把牡丹社事件相關的地點,包括高士佛社、八瑤灣、石門古戰場、琉球藩民五十四名墓等景點 ... 於 www.cycling-update.info -

#72.屏東景點!一探「斯卡羅」歷史劇裡的保力村、柴城、社寮及 ...

屏東景點!一探「斯卡羅」歷史劇裡的保力村、柴城、社寮及統領埔!恆春半島秘境玩透透!公視推出的斯卡羅歷史劇真的超好看,1867年在恆春半島發生的羅 ... 於 damon624.pixnet.net -

#73.直擊斯卡羅拍攝地!海關醫館完整保留限時開放劇迷朝聖

公視史詩級戲劇《斯卡羅》的主場景府城,取景地就在台南鹽水「岸內糖廠影視基地」,該地是為專業影視拍片用場域,平時並無開放給一般旅客參觀。 於 www.setn.com -

#74.斯卡羅的拍攝景點 - Netflix板 | Dcard

昨天看完斯卡羅,剛好挖到一篇寶藏文,大概是在分享斯卡羅的拍攝景點,覺得滿有趣的私心整理幾個場景分享給大家><,1.李仙得的美國駐廈門領事館|淡水 ... 於 www.dcard.tw -

#75.【台南】只開兩個月!台灣首座永久型時代片場,超夯《斯卡羅 ...

台灣首座永久型時代片場,超夯《斯卡羅》拍攝地首次開放,一覽百年前府城 ... 目前僅開放團體參觀,從9月7日起開始線上受理(開放旅行社、學校、社團 ... 於 www.lookit.tw -

#76.史詩級戲劇「斯卡羅」 震撼場景9成屏東拍攝

公共電視史詩旗艦劇「斯卡羅」,8月14日將起在公視等8個平台播映,劇中近9成精采場景,都於屏東縣完成取景及拍攝,屏東縣長潘孟安錄製祝賀短片, ... 於 www.epochtimes.com -

#77.快新聞/黃偉哲曝光《斯卡羅》拍攝地點引網瘋狂:想朝聖!

台南市長黃偉哲在臉書曝光《斯卡羅》拍攝場地,就在台南鹽水的岸內糖廠 ... 他也說,岸內糖廠影視基地將規劃在之後逐步開放參觀,劇迷們敬請期待! 於 www.ftvnews.com.tw -

#78.《斯卡羅》台南片場曝光重現清代台灣府城聚落

公視史詩旗艦劇《斯卡羅》主要拍攝地點之一是台南的岸內糖廠影視基地, ... 並首次開放《斯卡羅》拍攝場景清代府城街廓讓遊客參觀,並由鹽水在地人 ... 於 www.taiwanhot.net -

#79.《斯卡羅》8大經典拍攝景點曝光!高規格史詩巨作

《斯卡羅》劇情改編自陳耀昌醫師原著小說《傀儡花》,故事取材於真實歷史「羅妹號事件」。1867年時,美國商船「羅妹號」(Rover)在恆春半島南端琅𤩝地區 ... 於 today.line.me -

#80.熱門新景點「斯卡羅」拍片地!完整園區搶先看!岸內糖廠影視 ...

對於「斯卡羅」近期有了解一下,是目前最新上檔的戲,有追劇的朋友對文中照片一定不陌生,因為前二集就是在這邊拍攝的,讓人身歷其境片場中, 於 cmeyy.com -

#81.歌剧欣赏入门: - 第 112 頁 - Google 圖書結果

普契尼托斯卡 PUCCINI TOSCA CD 第 42 首(時間線)和 43 首三幕歌劇音樂:賈柯摹·普 ... 在羅馬的聖安吉羅古堡為現場播出的《托斯卡》拍攝劇照,時間與地點都是依照普契尼 ... 於 books.google.com.tw -

#82.蝶妹上班的清代府城街,《斯卡羅》經典場景台南、屏東重現!

在正式開拍前,團隊更是訪遍台南、屏東等地,搭建了上百間拍攝用的房舍,力圖再現3百年前的台灣風貌。 而故事背景劇嬌在19世紀末的台灣,要呈現當時的閩粵 ... 於 city.gvm.com.tw -

#83.《斯卡羅》收視締佳績拍攝場景台南岸內糖廠影視基地九月推出 ...

公視史詩旗艦劇《斯卡羅》於上周六( 14 ) 盛大首播,其主要拍攝地點之一是台南的岸內糖廠影視基地,片場內重現明清時期台灣府城街坊、城門、市集及 ... 於 knowing.tw -

#84.【台灣旅行】台南岸內糖廠影視園區|斯卡羅拍攝地點| 重現 ...

斯卡羅拍攝地點 台南岸內糖廠這個月開放給團體觀光客預約參觀,瑪西也加參加了。 就算沒看過斯卡羅也很適合來看看以前台南府城,每一團體都有配置專業 ... 於 myguide.tw -

#85.走進《斯卡羅》場景開箱黃偉哲宣傳岸內糖廠影視基地 - 觸Mii

昨晚有看《斯卡羅》嗎?公視史詩旗艦劇《斯卡羅》14日首播,受到好評,主要拍攝地點之一的台南岸內糖廠影視基地,片場重現明清時期台灣府城街坊、 ... 於 www.truemii.com.tw -

#86.《斯卡羅》台灣府城場景9月初將首度開放參觀 - 南藝網

台南市長黃偉哲開箱公視《斯卡羅》位在台南岸內糖廠影視基地內的拍攝場景台灣府城,9月初也將推出小旅行,首次開放民眾參觀。(圖由台南市政府提供). 於 www.f3art.com -

#87.屏東有影-斯卡羅

《斯卡羅》取材自真實歷史事件,交織真實和虛構的人物,帶領觀眾回到19 世紀, ... 住宿場地申請等各項拍攝協助籌備需求,最後在滿州鄉及恆春鎮擇定主要搭景場地,重現 ... 於 www.pthg.gov.tw