日本節慶女兒節的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦七原しえ,Minoru,ヒコ,奇烏,長乃,弥生しろ,つっく,すり餌,おく,アオジマイコ,鴉羽凜燈,とびはち寫的 嚴選人氣繪師作品集 妖し JAPANESE STYLE ILLUSTRATIONS 和劉明芳的 菊島廚房食記:從香料群島漂流到漁人之島都 可以從中找到所需的評價。

另外網站雛祭也說明:雛祭(日語:雛祭り、ひなまつり)是日本女孩子的節日,又稱人偶節、上巳節(じょうし/じょうみ)、女兒節、桃花節、娃娃節。[1]本來在農曆的三月初三,明治維新後改為 ...

這兩本書分別來自台灣東販 和麥浩斯所出版 。

國立成功大學 中國文學系 蘇偉貞所指導 林明發的 祖國的異鄉人:王嘯平小說研究 (2020),提出日本節慶女兒節關鍵因素是什麼,來自於王嘯平、祖國的異鄉人、《傷心太平洋》、地方感、南洋三部曲。

而第二篇論文國立雲林科技大學 設計學研究所 范國光、何明泉、盧圓華所指導 黃喜玫的 台灣傳統婚俗禮品創新設計之研究 (2019),提出因為有 婚俗禮品、帶路雞、創新設計、花布意象、文化符碼的重點而找出了 日本節慶女兒節的解答。

最後網站【日本文化】日本女兒節,女孩兒的專屬節慶 - 日日夢路則補充:在日本打工度假這一年,很開心有機會親身體驗日本的節慶。每年的3月3日,是日本的「女兒節」,日文是「雛祭り」(平假名:ひな.

嚴選人氣繪師作品集 妖し JAPANESE STYLE ILLUSTRATIONS

為了解決日本節慶女兒節 的問題,作者七原しえ,Minoru,ヒコ,奇烏,長乃,弥生しろ,つっく,すり餌,おく,アオジマイコ,鴉羽凜燈,とびはち 這樣論述:

以「妖」為主題 所描繪的 和風世界觀 12位新銳插畫家共同創作的插畫精選集! 【訪談節錄】七原しえ ──請問您為什麼會開始創作以「和風」為主題的插畫呢? 我本來就很喜歡浮世繪和日本畫,而幾年前移居到青森縣的時候,我興起了想要創作「鄉土風插畫」的念頭,這就是一開始的契機。我會實際調查或是前往當地參觀,描繪神社、面具、鄉土工藝品、祭典、大自然等題材。 ──如果您對「和風」主題有什麼特別喜愛的地方或偏好的題材,請告訴我們。 我喜歡描繪抽象的自然景物與花草,例如平安時代的繪卷與金屏風上的雲,以及浮世繪的海浪與水波等等。妖怪與靈異題材也有很大的改編空間,容易發揮。

──描繪「和風」主題的作品時,請問您會注意什麼事呢?也請談談您特別講究的地方。 我會讓色調與配色盡量貼近日本風。另外,我也想在數位線稿中融入手繪的筆觸,所以總是日復一日地嘗試。說到講究的地方,我想描繪的是類似繪卷或故事的其中一部分,表現出「充滿動感的一幕」。我會特別注意構圖的方式,不只凸顯人物,同時也讓觀者能清楚看見人物周圍所發生的事。 ──請談談您繪製作品的流程。 從草稿到完成,全都採用數位繪圖。基本上,我到完稿的階段都使用CLIP STUDIO PAINT,如果是印刷等需要轉換至CMYK的情況下,最後會再使用到Photoshop。 《死神 -根之國底之涯-》(

P8)繪製過程中的草稿。 ──如果您對於發想構圖的方式有什麼重點或建議,請告訴我們。 我會清楚描繪畫中人物的臉部五官。因為觀者第一眼看到插畫時,都會先注意到人物的表情,所以這裡是表現一幅插畫的起點。清楚地描述「人物究竟在做什麼」也是很重要的。如果無法一眼看出人物在做什麼,就無法對插畫投射感情,所以我在描繪時會特別注意這個地方。 ──請談談您上色的重點與注意的地方。 我會將底色(插畫的基底色彩)設定成接近和紙的色調(乳白色),避免白色太過明亮。基本上,我常用的色彩是「金箔的金色」、「墨汁的黑色」、「祭禮的紅色」,這樣的配色就是我的插畫的特徵。 ──請問您認為「和風

」插畫受歡迎的理由與魅力是什麼呢? 我認為原因在於這個題材既平易近人又帶有奇幻色彩。「和風」並不是完全幻想出來的產物,它具有一定的歷史,而且存在於我們的日常生活之中,人們對此都有基礎知識,所以更容易獲得觀者的理解。而國外的情況就有點不同了,和風題材同樣很受歡迎,但我認為這是源自於日本的漫畫、動畫與遊戲等文化的滲透。 ──關於您這次新發表的作品《夢現 -根之國底之涯-》(P14)、《切神織神 -根之國底之涯-》(P15),請講解作品的重點或是簡單進行介紹。 這次的作品有兩幅,但我在兩幅作品中都塞滿了故事,讓觀者不論欣賞幾次都能有「新的發現」。我希望大家在看插畫的時候都能自由想像:

「這是什麼樣的一幕呢?」、「這個人物究竟在做什麼?」 ──今後您對於「和風」主題的插畫有什麼想要挑戰的目標嗎? 我想在數位作品中融入更多水墨筆觸。雖然在技術上,用數位繪圖完整重現日本畫是很困難的事,但我目前正在思考能夠辦到類似效果的方法。 多虧如此,我接到來自各種領域的邀約,對「和風」插畫的普遍性與泛用性感到很驚訝。我今後也會致力於創作,還請各位多多支持。

日本節慶女兒節進入發燒排行的影片

本集主題:「日本家庭料理80年:和食餐桌的演變史」新書介紹 #林進韋企劃 專訪

食物有療癒的力量,能緩和工作壓力與生活煩惱,尤其在家作料理給家人吃更是快樂的事。

本書作者阿古真理是享譽日本的飲食文化研究者,她的前一本著作《我家飲食60年:祖母、母親、女兒的餐桌》,以她家飲食的變遷為主題,對照當時社會背景,而寫成的一部飲食史。這次為了捕捉更細微的時代變化,涵蓋更多樣的生活方式,阿古真理從引領、反映時代氛圍的媒體入手,包括從料理媒體萌芽的昭和時代,至當今平成時期的熱門雜誌、書籍、漫畫和電視節目,媒體如何報導家庭料理?如何描繪人們的飲食狀況?讓讀者了解家庭料理的流行趨勢。

被聯合國教科文組織列為世界非物質文化遺產的「和食」,有四種特點:多樣的新鮮食材,珍視食材特有的味道;營養均衡有益健康的飲食習慣;表現自然之美和四季輪換;與傳統節慶密切結合。但注重烹飪技術和材料,追求時鮮、應季的「和食」,隨著家庭、社會與經濟變遷,八十年來發生了很大變化。

本書將日本家庭料理八十年來的變化分五個時期:

(一)昭和前期(1926至45年)

(二)昭和中期(1946至75年)

(三)昭和後期(1976至89年)

(四)1990至99年

(五)2000年後

例如:昭和中期,洋食受年輕世代歡迎而進入家庭,於是家庭主婦紛紛製作道地的外國料理。平成時期,加入異國風元素的咖啡館簡餐,但和食再度被重視。

為什麼昭和時期到處是洋食,而平成時期卻流行咖啡館簡餐?為什麼和食重新被重視?理由可以從經濟、政治等社會背景來應證,其中最大的因素在於,長久以來女性負責掌廚的情況發生了變化:料理,不再是婦女找到自己容身之處的重要手段。

昭和前期以爐灶炊飯為主,外國料理因為新奇而變得普遍,到了昭和中期,戰敗使人們對過去的文化喪失信心,而積極吸取外國文化。昭和後期,在追求家庭料理精益求精的同時,外食愈來愈普遍。一九九○年代,日本戰後建立的昭和價值觀逐漸崩壞之際,新的文化也開始萌芽。二○○○年以後,崩壞的速度有增無減,新的現象出現,同時往昔的飲食文化重新被人們發現。

作菜是人的權利,尤其親手作料理,能將自己的味覺和身體加以調合。喜歡日式料理的台灣人,能從本書生動有趣、寫實記述的飲食演變史中,一路看到現在的日本飲食狀況。

作者介紹:阿古真理

1968年出生於兵庫縣。生活史研究者、作家。神戶女學院大學畢業,以生活、飲食及女性生活為創作題材。著有:《小林Katsu代與栗原Harumi:烹飪專家及其時代》、筑摩書房發行的《我家飲食60年:祖母、母親和女兒的餐桌》、《成長於昭和時代者的美味記憶》、《何為「和食」》。

祖國的異鄉人:王嘯平小說研究

為了解決日本節慶女兒節 的問題,作者林明發 這樣論述:

王嘯平(1919-2003)祖籍福建同安,生於馬來亞時期新加坡,為移民第三代。王嘯平熱愛文藝嚮往革命,致使1940年抗戰浪潮裡隻身北返中國一心報考劇校未成,此時返鄉之路中斷,輾轉參軍後加入文工團結識茹志鵑,創作一生就此遽變,1950年革命兒女組織文學家庭,是以世人認識王嘯平多因妻女茹志鵑、王安憶,不爭的是,王嘯平青年時期即大量在新馬文壇發表詩、小說、散文、戲劇、評論文章,多元跨文類,雖主要展現於戲劇、小說,已足以顯示文學動能性,至於其新馬代表性,方修《馬華文壇往事》(1958)、賴伯疆《東南亞華文戲劇概觀》(1993)皆有所論述,作品亦收入方修編選《馬華新文學史稿》(1962-1965)、《

馬華新文學大系》(1972)。王嘯平創作,離不開小說與戲劇,考量其劇作、導演因時代氛圍,多涉革命戰爭題材,資料蒐尋是更大的工程,本文因此先期專論王嘯平小說研究,將新加坡時期至中國晚期小說短、長篇小說全面納入探討,梳理蒐集文本過程,發現王嘯平「異鄉人」身世是創作的本體,王安憶便說父親一生格格不入,亦即,王嘯平回到了「祖國」,卻是永遠的異鄉人,這點尤其反映在其自傳性長篇小說南洋三部曲《南洋悲歌》(1986)、《客自南洋來》(1990)、《和平歲月》(1999),這樣的回望角度,正是本文將王嘯平放在新馬書寫脈絡,還原其文學路徑的初衷之想。整體而言,王嘯平書寫身世與異變時代是並行發生且複雜的,地理政治

誼屬新馬中國,時程歷經殖民馬來亞、抗戰、國共爭戰,在在指涉了觀看角度與創作起源,而如何深化其異鄉人身世,晚近人文地理學者瑞爾夫(Edward Relph)提出地方感(Sense of Place)、無地方性(Placelessness)論點,是最佳切入角度,王安憶《傷心太平洋》他傳父親,為困於史料缺乏的王嘯平研究,打開可信的旁證視窗,本文亦據以拉開序幕,層層解析王嘯平新馬時期及北返中國初期短篇小說、晚期自傳長篇小說,畫規一條南洋—中國—南洋研究場,及其求學、參軍、家庭生活、文藝事業等等研究場地方感、無地方性視野下的記憶、想像與認同。從小說論出發,深盼能拋磚引玉進一步擴大王嘯平研究。

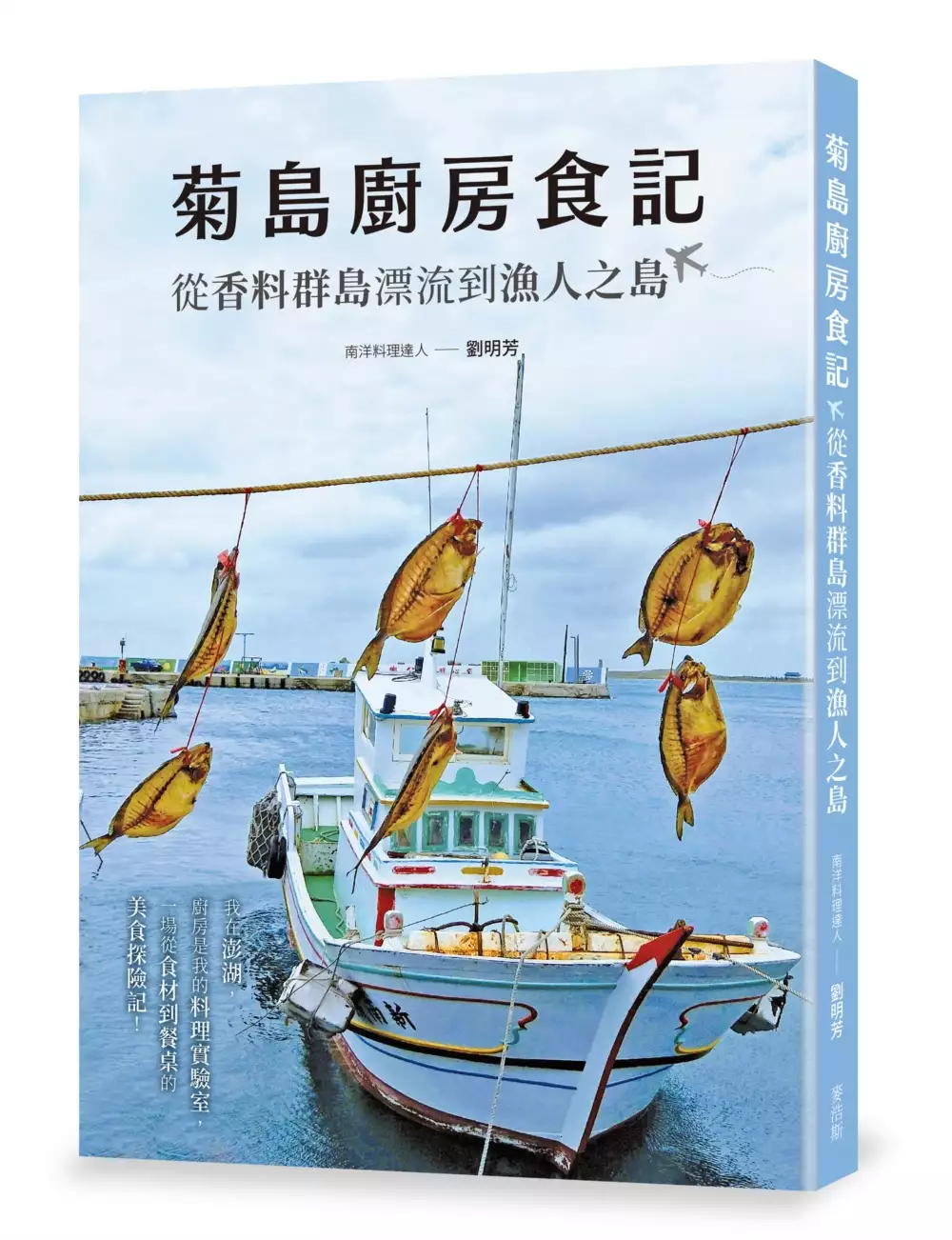

菊島廚房食記:從香料群島漂流到漁人之島

為了解決日本節慶女兒節 的問題,作者劉明芳 這樣論述:

16種在地蔬果 x 4種珍貴的肉 x 17種海派魚鮮 南洋料理達人於澎湖的在地尋味 一場從食材到餐桌的美食探險記 作者劉明芳為華僑,出生在四季如夏、物產豐饒的印尼,15歲搬到福爾摩沙-臺灣,26年後又遷徙到「漁人之島」澎湖。 透過她的眼睛,我們不只瞧見在地人文歷史風情,更看見澎湖的節慶美食、人文建築等,都有她似曾相識的南洋影子。 望安酸瓜、澎湖楊梅、巨無霸高麗菜、土魠魚、紅新娘、澎湖石鮔...... 定居澎湖的作者,以一年半的時間,蒐羅澎湖海邊、田地、菜市場到餐桌、漁人、農夫、市場攤販、街坊鄰舍、在地友人分享的食材知識、料理訣竅,以及她觀察的澎湖飲食文化,帶我們認識澎湖在地的37種

食材與相關的道地小吃,更結合她最擅長的南洋香料,組合出獨一無二的美味食譜。如今網購便利,在臺灣本島也能購買澎湖食材與南洋辛香料,不妨在家自行料理,享受有趣的飲食體驗。 本書還有搭配「來澎湖好吃好玩」的單元,介紹欲前往澎湖旅遊的讀者,絕不能錯過的餐廳、美食與伴手禮。 國內關於澎湖飲食的專書並不多,多數臺灣人也對澎湖印象模糊,期待讀者能透過本書,感受澎湖獨特的飲食文化,以及澎湖與南洋料理創造的新風味。 |各方好友熱情推薦| ‧澎湖縣長 賴峰偉 ‧駐臺北印尼經濟貿易代表處 代表 章溥帝 ‧前派駐印尼外交官、作家 李東明 ‧作家、詩人 楊渡 ‧聯合數位文創 營運長 李佳諭 ‧愛飯團網站 執行

長 許心怡 ‧愛飯團總經理、美食作家 吳恩文 ‧高雄廣播電臺主持人 林利 ‧食時創新餐飲集團 廚藝總監 林勃攸 ‧榮新診所營養師 李婉萍 ‧Facebook社團「過上好日子」創辦人 Vinz Chiu ‧美食作家 沈軒毅

台灣傳統婚俗禮品創新設計之研究

為了解決日本節慶女兒節 的問題,作者黃喜玫 這樣論述:

台灣婚俗禮品帶路雞的由來,可從嫁妝的歷史淵源著手理解。遠在中國西周開始,女兒的嫁妝中,有一項名為「媵器」,上面有銘刻的「媵辭」。另外根據《儀禮•士昏禮第二》有記載納采用雁。直至宋朝由於雁不容易尋找,改以外型最像的雞、鴨、鵝當替代品。河洛文化影響的台灣用「雞」代替,雞的閩南語諧音為家,有「起家」的意涵,但改為由女方家準備雞一對,給新娘帶去夫家,演變成今日的「帶路雞」文化。受到中國文化影響的韓國「雁奠禮」則以鴨或鵝替代雁,仍保留由男方準備的習俗。現今雞、鴨等活禽未必適合今日的生活,大都改以產品替代。禮品創新設計影響傳統婚俗得以延續,有其文化精神意涵。本研究旨在探討禮品中帶路雞禮品經過創新設計,使

用象徵圓滿的橢圓形花布,呈現不同的文化符碼隱喻。圖紋猶如銘文一般,充滿父母的期望與交代,成為選購重要依據。除了關心台灣閩、客等族群之外,也關心具有華人淵源的新住民族群,兩者都可能留存有帶路雞的傳統習俗,預測在海外華人地區也有帶路雞禮品的需求。本研究的目的有以下4項:1.從台灣人觀點探討影響帶路雞禮品設計意象知覺。2.探討不同族群對帶路雞禮品設計意象知覺。3.推廣帶路雞成為觀光禮品或節慶禮品之可行性。4.探討帶路雞設計意象對心靈精神層面之影響性。為此,本研究首先收集美、日、台三國具有鮮明各國文化符碼的圖紋布料,運用其圖紋設計製作了「帶路雞」樣本35隻。其次邀請6位專家學者,進行專家諮詢訪談,選出

15隻樣本和15個形容詞語彙,設計訪談問卷,再進行問卷調查。受測者包含台灣人與新住民各30位,總共60位。透過語意差異法(semantic differential),進行消費者意象調查,再經由統計分析、檢定等,找尋大眾偏愛的帶路雞特徵意象語彙。本研究發現,台灣人最偏愛中國區域編號N的帶路雞 (有壽字、花圖紋,象徵長壽的、幸福的、傳統的等等),同時也能接受美國區域編號A的帶路雞(有老虎圖紋,象徵勇敢),可見現代台灣人已經不受限於傳統婚俗的忌諱。另外也發現,新住民受測者30位中有23位表示需要帶路雞婚俗品,並且最偏愛中國區域編號O的帶路雞(有菊花圖紋,象徵勇敢的、幸福的、傳統的等等)。在馬來西亞

古晉(KUCHING)華人地區的婚俗店中,織錦紅包袋也有相同的菊花圖紋,可見菊花圖紋可能可以成為跨域文化的最佳代言。圖紋選擇不受花布的產地影響,受居住時間影響。

日本節慶女兒節的網路口碑排行榜

-

#1.20150303 女兒節介紹02.jpg @ 城市生活更加美好的相簿 - 痞客邦

日本節慶 · 上一張 下一張. 20150303 女兒節介紹02.jpg. 20150303 女兒節介紹02.jpg. x0. 於 urbansystw.pixnet.net -

#2.投稿類別:史地類篇名: 女生的盔甲 女兒節作者

另外,日本的女兒節也讓女孩們擁有了完全屬. 於自己的節日,而這個傳統節日也促使人們對日本社會文化有了更高. 層次的認識,在某種意義上,這也是日本社會男女平等觀念的 ... 於 www.shs.edu.tw -

#3.雛祭

雛祭(日語:雛祭り、ひなまつり)是日本女孩子的節日,又稱人偶節、上巳節(じょうし/じょうみ)、女兒節、桃花節、娃娃節。[1]本來在農曆的三月初三,明治維新後改為 ... 於 www.wikiwand.com -

#4.【日本文化】日本女兒節,女孩兒的專屬節慶 - 日日夢路

在日本打工度假這一年,很開心有機會親身體驗日本的節慶。每年的3月3日,是日本的「女兒節」,日文是「雛祭り」(平假名:ひな. 於 rurumonru.com -

#5.日本女兒節原本不是慶祝女兒的?雛祭的由來和風俗習慣詳細介紹

每年的3月3日是日本一年一度的女兒節節慶,在有女兒的家庭裡,通常會擺出雛人形娃娃和吃一些應節料理來慶祝。 但其實女兒節一開始並不是用來慶祝女兒 ... 於 hanejapan.com -

#7.日本女兒節 - Luis國際資訊事務所

A Celebration of Girls and Dolls女孩限定——日本女兒節Every year on March 3, the Japanese celebrate ... 如今,這些節慶的人偶美麗、昂貴,而且不再被人丟棄。 於 luis4949.pixnet.net -

#8.「節慶時事」女兒節(雛祭り)的由來- 十四山村日本語塾

三月三日是日本的女兒節,來祈求女兒可以平安長大,大家知道女兒節的由來嗎,其實女兒節原本不是屬於女兒的節日喔是因為古時候季節更替容易又疾病,驅邪的儀式從唐朝 ... 於 143school.com -

#9.雛祭_百度百科

雛祭り(ひな祭り,hina matsuri)是日本女孩子的節日,亦稱雛遊、偶人節、上巳(じょうし/じょうみ)、桃花節、女兒節。雛祭是日本民間五大節日之一(五節句, ... 於 baike.baidu.hk -

#10.日本女兒節-新人首單立減十元-2022年2月|淘寶海外

當然來淘寶海外,淘寶當前有184件日本女兒節相關的商品在售,其中按品牌劃分, ... 在日本女兒節的適用場景有祝福、日常送禮、桌面、臥室和節慶等多種,在日本女兒節的 ... 於 world.taobao.com -

#11.女兒節娃娃+2人土- 捏塑DIY美勞 - 魁風文化事業

你知道嗎? 日本每年傳統女兒節都會擺設「雛人形」象徵去除厄運並祈求家中女兒健康成長. 看看可愛的天皇、皇后娃娃,雙雙對對,是不是非常精緻呢? 於 www.wins-edu.com.tw -

#12.[節日] 3月3號粉色的女兒節~雛祭り!

很簡單,看文蛤的兩瓣殼,緊緊的密合在一起,其實,這裡頭的內涵不外乎就是好姻緣啦.... 正當macaron為了難得在日本過女兒節,卻半丁點節慶的食物都沒沾上口時, ... 於 macaron.pixnet.net -

#13.雛祭- 维基百科,自由的百科全书

雛祭(日语:雛祭り、ひなまつり)是日本女孩子的節日,又稱人偶節、上巳节(じょうし/じょうみ)、女儿节、桃花节、娃娃节。 ... 本來在農曆的三月初三,明治維新後改為西曆 ... 於 zh.wikipedia.org -

#14.日本女兒節由來日本文化|什麼是日本女兒節?女兒節由來的傳說

女兒節 有時候又翻譯成人偶節,桃花節.是希望女孩子健康成長的節日,有女孩子的家庭,這一天會擺上偶人跟白酒,菱餅(黏糕),桃花等來表示慶祝。 女兒節在日本有著悠久的 ... 於 www.therivalpts.co -

#15.一年一回期間限定!超巨型女兒節娃娃「派對」 千葉勝浦女兒 ...

喜歡日本文化的同學們,相信對日本的女兒節這一傳統節日並不陌生。 每年三月三日,家裡有女兒的日本家庭大多會在這天擺上傳統的「女兒節娃娃」,祈禱 ... 於 www.japankuru.com -

#16.認識日本女兒節|經常出現的"娃娃",有甚麼故事由來? - 生活 ...

每年的3月3日是日本女兒節,即雛祭り(ひな祭り),一個專屬於日本女孩子的節日。由於舊曆三月三日是桃花盛開的時節,因此這個節日也 ... 於 lifebox.blog -

#17.女兒節的由來 - Mattlam

全世界只有日本!?專為女孩而設的節慶活動-女兒節的起源和特; 兒童節; 佐賀3月女兒節相關活動整理; 日本酒迷們,一起品飲『桃之節句』的桃花酒吧! 於 www.mattlambert.me -

#18.[雛祭り(ひなまつり)]. - AtAlAntA的倉庫- 痞客邦

3月3日是日本的女兒節,這段時間到日本的朋友很容易就能看到許多和女兒節相關的商品擺飾。雛祭(雛祭り)是日本女孩子的節日,又稱人偶節、 ... 於 atalanta.pixnet.net -

#19.女兒節偶人- 起源中國的日本替身 - 隨意窩

這種活動稱「褉」。後來才把三月三日作為上巳節固定下來,這大約起源於周代,在中國宋代以前是個很受重視的節日 ... 於 blog.xuite.net -

#20.日本文化|什麼是日本女兒節?女兒節由來的傳說 - 每日頭條

今天是國際「三八婦女節」,現在又叫女神節,是全世界女同胞的節日。屆時為女孩穿上鮮艷的和服,在家裡擺上人偶,祝其擺脫惡運、災難,幸福成長,並帶女孩 ... 於 kknews.cc -

#21.日本女兒節介紹

日本 傳統活動:祈求女孩健康長大「女兒節」 · 女兒節玩偶到底怎麼擺?獨特習俗、歷史由來、必吃&外帶美食一次介紹 · 全世界只有日本!?專為女孩而設的節慶活動-女兒節的 ... 於 www.touchgroup.me -

#22.雛祭 - NiNa.Az

2021年8月25日 — 雛祭日本節日语言监视编辑女儿节重定向至此关于其他用法请见女兒節消歧义日语りひなまつり是日本女孩子的節日又稱人偶節上巳节じょうしじょうみ女儿节 ... 於 www.wiki.zh-cn.nina.az -

#23.日本節慶-女兒節(雛祭り) - 欣傳媒-禮物貼文懶人包-2022年2月

日本節慶 -女兒節(雛祭り) - 欣傳媒-除了大家熟知的女兒節娃娃擺飾之外,還有散壽司、蛤蠣湯等節慶必吃的食物。到底女兒節是什麼呢?女兒節的由來:其實和女孩沒有 ... 於 gifttagtw.com -

#24.日本女兒節

三月三日的雏人形太豪华日本传统文化女儿节节庆介绍乐吃购日本 ... 3月3日日本的女儿节有女儿的日本家庭是怎样过节的祈福桃花国际社会网易订阅 ... 於 valentinoxalbiurz.blogspot.com -

#25.SunnyMall購物網

日本 傳統節日-女兒節2013-06-29. 女兒節的由來: 據說在日本的平安時代(794─1192)受到當時唐朝(618─907)上巳日的風俗影響,三月初巳日人們用紙做成人形狀,意思是 ... 於 irisflower.com.tw -

#26.【日本豆知識】沒聽過"美眉"專屬的日本「女兒節」嗎 ...

據說女兒節起源於中國唐朝時期的3月3日上巳節,當時的文人雅士會在河邊飲酒淨身以袪除晦氣,平安時代的日本人則是仿效這個習俗,在3月3日這天製作艾草年糕 ... 於 cn-tw.intheluggage.com -

#27.女兒節 - 真平語文

3月初3是日本的女兒節,閣叫做人偶節、雛祭。女兒節佇日本是誠受重視的節日,佇這工爸母會準備像坎仔的展示台來囥一款穿日本衫,叫做「雛人形」的日本 ... 於 jen-pin.com.tw -

#28.日本女兒節慶 - 人間通訊社

日本 埼玉鴻巢市製做人偶已有380年的歷史,每年也都舉行ひな祭り。女兒節又稱雛祭、桃花節、偶人節,家中有女兒的家庭會在每年的3月3日替女孩穿上鮮豔的和服,擺飾偶人娃娃 ... 於 www.lnanews.com -

#29.日本女兒節3月3日,快樂的女兒節 - Pbhcl

而且是為女孩而慶祝的節日,所以沒有女兒的家庭或女孩長大的… 日本 節慶- 女兒節 (雛祭り)-欣 日本節日女兒節介紹:動畫中常看到的女兒節是 ... 於 www.mytiko.co -

#30.日本女兒節是什麼時候?日本女兒節人偶、來源及活動習俗

在中國古時候,女孩一年中有四個節日:三月三、五月五、七月七、九月九,這四個節日都稱爲女兒節,在節日到來的時候女孩都會穿上漂流的服裝、戴上五彩佩飾來迎接節日的到來 ... 於 ppfocus.com -

#31.為什麼要擺上人型娃娃?認識日本獨有的傳統節日「女兒節」

3月3日是日本的女兒節(日文稱雛祭り),是由中國傳入的傳統活動發展而來,具有淨身、驅逐災厄的用意。奈良時代(710~794年)起,開始有紙製的娃娃登場, ... 於 www.tsunagujapan.com -

#32.日本女兒節是什麼?「雛祭」由來與食物看這篇! - 王可樂日語

有看過《烏龍派出所》的大家,對這個節日應該都不陌生吧?劇中的主角──兩津勘吉(阿兩)的生日就是三月三日女兒節(雛祭、ひなまつり),而每年的這 ... 於 colanekojp.com.tw -

#33.日本女兒節擺設的評價費用和推薦,EDU.TW、DCARD和網紅 ...

〈2〉祈求孩子平安成長:日本的女兒節是母親為未婚女兒辦儀式的節日,希望自己的... 以一組七層,以紅布覆蓋平台的人形娃娃組而言,通常會有以下的擺設:第一層,可說 . 於 edu.mediatagtw.com -

#34.【介紹】女兒節 - 創作大廳

2. 祈求孩子平安成長:日本女兒節是母親為未婚女兒辦儀式的節日,希望自己的女兒能平安、健康地成長。中國女兒節是拜床前母和七娘媽,都是希望孩子能快快 ... 於 home.gamer.com.tw -

#35.日本:3月3日女兒節

貴族間則自製樸素的紙偶人來裝飾,節慶過後便把它放入河中或海裡隨波而去,象徵偶人代替自己與病痛災難一起遠遠的漂走,這也是偶人娃娃的起源。而平安時代 ... 於 homeparty.pixnet.net -

#36.日本女兒節 - Prlvr

日本女兒節 3月3日是日本女兒節(ひな祭り/hina matsuri),又稱桃之節句。 ... 日本女兒節現代日本家庭,男女節慶各有不同,男孩子的慶祝定在五月五日的端午節(編按: ... 於 www.josyosoy.co -

#37.女兒節- 日本節慶巡禮 - Google Sites

§雛祭り(ひなまつり)是日本獨有的節日,中文譯為女兒節,主要慶祝女孩成長的日子,會擺雛人偶。 ... 女兒節當天所擺設的雛人偶,有些地方會有相當高,而最高的那一位就是 ... 於 sites.google.com -

#38.【日本節慶】ひな祭り3月3日女兒節 - 小敏的生活日記

這是日本千葉縣勝浦神社的女兒節慶祝活動,「かつうらビッグひな祭り」裡,全村人把家裡所有的人形娃娃都送到神社來,沿著長長的60石階一樣樣的把人型玩偶擺設上來。 於 minmi68.pixnet.net -

#39.日本ㄉ節日

三月三日(日本五大節日之一的上巳節)在日本稱之為女兒節,或雛祭典(Hina Matsuri),父母會為家裏的女孩子設置階梯狀的陳列台(如圖),由上至下,擺放穿著日式和服 ... 於 teachers.wyes.tn.edu.tw -

#40.人形娃娃丟掉日本節慶-女兒節(雛祭り)-欣日本-欣傳媒旅遊頻道

日本節慶 -女兒節(雛祭り)-欣日本-欣傳媒旅遊頻道. 小知識:娃娃可以丟掉嗎?將女兒節的娃娃當作垃圾直接丟掉對日本人來說太殘忍了,所以如果有什麼原因沒有辦法繼續 ... 於 www.foltolik.co -

#41.雛祭:雛祭り(ひな祭り - 華人百科

雛祭り(ひな祭り,hina matsuri)是日本女孩子的節日,亦稱雛游、偶人節、上巳(じょうし/じょうみ)、桃花節、女兒節。雛祭是日本民間五大節日之一(五節句,農曆一月七日 ... 於 www.itsfun.com.tw -

#42.日本節慶-女兒節(雛祭り) - 欣傳媒

日本 家庭每年3月3日,會為了祈禱家中女兒的健康,而慶祝女兒節(雛祭・ひなまつり)。除了大家熟知的女兒節娃娃擺飾之外,還有散壽司、蛤蠣湯等節慶必吃的 ... 於 www.xinmedia.com -

#43.但「女兒節」寓意遠超於此!(一)讓人心疼心碎的女兒們

日本,科技生活,神奇裘莉,祭典,天皇,女兒節,公主娃娃,上巳節,徐肇, ... 台灣也有婦女節、兒童節,不過跟台灣的這兩個節日比起來,女兒節完全是另一個 ... 於 www.cool3c.com -

#44.桃花盛開時-祈禱幸福的未來「ひな祭り(女兒節)」 | 日本食遊

這一天日本稱為「桃の節句(桃子節)」,又稱為「ひな祭り(女兒節)」,這一天是祈禱家中女兒 ... 家中沒有女孩子成員的家庭,也可從這節慶感受到春天來訪的氣息。 於 www.foodsjapan.jp -

#45.留學生體驗日本傳統節日女兒節 - 壹讀

從女兒節前約半個月到節日當天,日本民間會陸續舉行盛大慶典,有女孩的人家會舉家慶祝,在家中擺設陳列台和做工精湛、造型華麗的人偶,祈求孩子平安、 ... 於 read01.com -

#46.台大日文系學會- 日本節慶介紹!學術組專欄分享 今天是3月3日

日本節慶 介紹!學術組專欄分享 今天是3月3日,也就是日本的女兒節 女兒節的日語寫作雛祭り(ひなまつり) 在這天,有女兒的家庭會擺設代代相傳的雛人形而一過了3 ... 於 www.facebook.com -

#47.日本女兒節為什麼要擺人偶?原因跟一個中國傳來的儀式有關

每年到了3月3日,家中有女孩的人家會擺上女兒節人偶,並供奉白酒、菱餅與桃花等物,以祈求家中女兒的健康以及幸福。女兒節也被稱作是上巳(即3月3日) ... 於 www.upmedia.mg -

#48.鳥取景點| 日本旅遊| JNTO - 女兒節流水館 - Travel Japan

女兒節 流水館是一座迷人的木造建築,且有著一座精美的日式庭園。在雛人形娃娃的常設展覽中,可以欣賞幾百年來最具代表性的娃娃。 於 www.japan.travel -

#49.千葉勝浦女兒節祭典,由3萬個人形娃娃妝點而成的壯麗擺設

Photo : Hiro - Kokoro☆Photo 你聽過日本的「五節供」嗎?伴隨著一年四季紮根於日本人生活之中的「五節供」,是日本最重要的五個傳統節日——分別指的 ... 於 www.mftw-consulting.com -

#50.3月3日雛祭-女兒節-missutrip

日本 有超級多可愛的日本女孩娃娃,在3/3日這天會拿出來擺放雛祭(日語:雛祭り、ひなまつり)是日本女孩子的節日, · 一般擺人形娃娃分為七個階級,分別是: 於 www.missutrip.com -

#51.日本女兒節由來 - connie

女兒節 有時候又翻譯成人偶節,桃花節.是希望女孩子健康成長的節日,有女孩子的家庭,這一天會擺上偶人跟白酒、菱餅(黏糕)、桃花等來表示慶祝。 女兒節在日本有著悠久的 ... 於 connie128.pixnet.net -

#52.全世界只有日本!?專為女孩而設的節慶活動-女兒節的起源和 ...

3月3日是日本的女兒節。女兒節又名「桃節」,是一年一度祈求女孩子健康成長的節慶活動。雖然中國也有類似的節慶,但是從世界的角度來,女兒節被視為是 ... 於 jimomin.life -

#53.零食知多少|日本女孩必備的女兒節!雛祭是什麼?

每年的三月三日是日本的女兒節. 接下來讓我們一起來去認識這個專屬日本女孩的節日吧! 女兒節,又稱為「雛祭」(雛祭り),或稱之「人偶節」、「上巳」(じょうし/ ... 於 snacklips.com -

#54.日本節慶-女兒節(雛祭り) - LIFE生活網

除了大家熟知的女兒節娃娃擺飾之外,還有散壽司、蛤蠣湯等節慶必吃的食物。 ... 原本的巳日節的慶祝其實不分男女,而現代日本只針對女孩的慶祝則是 ... 於 life.tw -

#55.日本女兒節人偶

日本女兒節 人偶. 1. 除了大家熟知的女兒節娃娃擺飾之外,還有散壽司、蛤蠣湯等節慶必吃的食物。 2022-02-24. 千手観音つぼみ観音. 日本平安時代受到中國唐朝的「送厄 ... 於 one-sushi.ru -

#56.日本帶回和風精緻手工摺紙女兒節天皇天后擺飾擺件 - 蝦皮購物

尺寸約10公分購買日本帶回和風精緻手工摺紙女兒節天皇天后擺飾擺件. 於 shopee.tw -

#57.女兒節(雛祭り) | 認識日本

3月3日是女兒節(雛祭り),又稱桃花節,但其實女兒節原本並非女兒的節日,而是因季節更換時容易生病,所做的驅邪儀式。其由來可追朔到古代春秋時期開始 ... 於 www.sinyijapan.com -

#58.這個時候怎麼辦? 5: 日本節慶| 誠品線上

作者. 出版社, 三民書局股份有限公司. 商品描述, 這個時候怎麼辦? 5: 日本節慶:,參加畢業禮、婚禮要注意什麼?日本人又是怎樣過新年、女兒節、兒童節的呢? 於 www.eslite.com -

#59.日本女兒節的由來(日本) - Hitcvr

(日本) 3月3日雛祭り豆知識女兒節習俗與由來– Choyce寫育兒, … 在日本千葉縣勝浦神社,每到3月3日女兒節, ... 【日本文化】日本女兒節,女孩兒的專屬節慶|日日夢路. 於 www.place2reent.co -

#60.日本的兒童節日--七五三節 - 世界宗教博物館

很多人聽過日本的「女兒節」、「男童節」,但較少人聽過「七五三節」,這三個節日都跟兒童有關,尤其是七五三節特別是為滿三歲、五歲、七歲的孩童過的傳統 ... 於 www.mwr.org.tw -

#61.日本年間節慶活動|日本留學資訊滋慶學園COM集團

3月女兒節. 3月3日是什麼日子? 3月3日被叫作"桃之節句"是祝福女孩子幸福成長的節日。有女兒的家裡,都在裝飾女形娃娃並供奉菱餅、白酒、桃花等東西。 於 www.jikei.asia -

#62.【日文節慶篇】3月3號屬於女孩的女兒節!

不知道大家有沒有聽過女兒節? 今天小樂老師就是要來和大家針對日本的女兒節來做個小小的介紹啦~ 原先女兒節是在農曆的3月3日但明治維新過後, ... 於 marketing347.pixnet.net -

#63.女兒節玩偶到底怎麼擺?獨特習俗、歷史由來、必吃&外帶美食 ...

日本 每年的3月3日是女兒節(ひな祭り),是一個祈求女孩健康長大與幸福的傳統節日,即使日本各地的女兒節風俗有微妙差異,但是日本全國有許多家庭都會 ... 於 tw.yahoo.com -

#64.【女兒節2021】日本傳統節慶介紹雛人形由來及最佳觀賞地點

2021年3月3日是日本女兒節,又名雛祭(Hinamatsuri),是祈求女孩子能夠平安長大的日本傳統活動,而「雛人形」(一種穿著和服的娃娃)的擺飾在日本許多地方皆可看到。 於 www.tutorcircle.hk -

#65.日本女兒節“Hinamatsuri" Japanese Girl's Day | La JaJa

三月三日是日本女兒節,又稱人偶節、上巳(じょうし/じょうみ)、雛祭(雛祭り)。屬於“五節句”之一的“桃之節句”(桃の節句)本來在農曆的三月初三,明治 ... 於 www.lajajakids.com -

#66.日本女兒節 - MICHELIN Guide

3月3日是日本女兒節(ひな祭り/hina matsuri),又稱桃之節句。為了給女兒祈福,家家户户除了用階梯狀的陳列臺展示精巧的人形娃娃,也在這天享用花 ... 於 guide.michelin.com -

#67.日本文化|什麼是日本女兒節?為什麼要擺娃娃?女兒節由來的 ...

女兒節 在日本的正式名稱為「雛祭」,也就是人偶的意思,同時也被稱為上巳節、人偶節、桃花節。 在當時的歷史背景下,多多少少也有被中國傳統習俗影響, ... 於 today.line.me -

#68.大野幸子可愛迷你女兒節娃娃與小物教學圖解集 - 博客來

編者的話. 打造女兒節裝飾的迷你模型可愛世界 三月三日是日本傳統的「女兒節(雛祭)」,又稱為「桃花節(桃之節句)」。在這個節日,人們會幫小女孩換上漂亮的和服, ... 於 www.books.com.tw -

#69.【東海.岐阜】春城處處不飛花~~飛驒地區女兒節裡看美麗的人 ...

3月3日,日本的女兒節,女兒節是日本傳統五大節日之一,源自中國,中國的女兒節今已消失,卻在日本留存,發揚光大。女兒節又稱「雛祭」,這一天, ... 於 look2up.pixnet.net -

#70.女兒節玩偶怎麼擺?習俗由來、傳統食物,還有可愛療癒系的 ...

日本 每年的3月3日是女兒節(ひな祭り),是一個祈求女孩健康長大與幸福的傳統節日,即使日本各地的女兒節風俗有微妙差異,但是日本 ... 於 livejapan.com -

#71.《日本節日》3月3日女兒節~日本女孩們必備的雛祭+著名三大 ...

每年三月三日是日本的女兒節,又稱桃花節, 父母多會在兩周前就開始為家中女兒會擺設雛壇, 雛壇上通常擺有雛人偶及裝飾品, 最上層的雛人偶則多固定: 左邊是日本天皇 ... 於 aliciatseng.net -

#72.日本女兒節節慶活動 - Not my First

三月三日的雛人形太豪華!. 日本傳統文化「女兒節」節慶介紹. 大家還記得陪伴我們長大的卡通《櫻桃小丸子》中,有一集小丸子跟家人因為找不到女兒節的人偶裝飾而非常 ... 於 www.notmyfirstrodeoblog.me -

#73.最暖心日本女兒節,爲女兒祈禱無病無災節日(驅邪儀式) - 爵士範

2021年4月25日 — 日本女兒節是日本傳統節日,女兒節又稱爲人偶節、桃花節,在日本凡是有女兒的家庭,在這一天都會擺上偶人跟白酒、菱餅(黏糕)、桃花等來表示慶祝。 於 www.jueshifan.com -

#74.女兒節,「七夕乞巧」祈願美好婚姻起源於漢代

雛祭(雛祭り)是日本女孩子的節日,又稱人偶節、上巳(じょうし/じょうみ)、女兒節。屬於「五節句」之一的「桃之節句」(桃の節句)本來在農曆的三月初 ... 於 nicecasio.pixnet.net -

#75.日本女兒節宜蘭日式主題園區同步慶祝

宜蘭第一間以日式主題為概念的「綠舞日式主題園區」,特地選在日本女兒節前後,推出女兒節體驗活動,台灣女兒不用出國就可以享受穿和服或浴衣的節慶 ... 於 newtalk.tw -

#76.日本傳統節慶「女兒節」日文是什麼?都吃什麼料理呢?

原本每年的三、四月應該是最多人到日本賞櫻的季節,受到新冠病毒的疫情影響導致各國都有許多傳染案例。 ... 日本傳統節慶「女兒節」日文是什麼? 於 blog.udn.com -

#77.女兒節女兒節 - QQzovo

日本節慶 - 女兒節 (雛祭り)-欣日本-欣 ,更有祈求女兒消除災厄,如果祖先是聲名顯赫的世家,女找女兒節價格與優惠推薦就來飛比, 父母多會在兩周前就開始為家中 ... 於 www.poemasenelre.co -

#78.日本美食見聞·女兒節必吃的散壽司所包含的寓意

公歷3月3,日本迎來女孩節(雛祭り·ひなまつり),是祝願女兒節能給健康成長的民間節日。 這一天,日本家庭必吃的美食中,不能沒有散壽司(ちらし ... 於 japan.people.com.cn -

#79.女兒節:節日由來,各地習俗,巧果,七夕,節日概述,節日研究,各地 ...

日本女兒節 又叫“上巳”或“桃節”。在日本歷史上的室町時代,有用紙做成人偶撫摩身體後將偶人投入河海的習俗。人們認為,隨水流漂走的人偶會帶走疾病和災禍。 於 www.newton.com.tw -

#80.日本節慶-女兒節 - 德川日語tokugawa

日本節慶 -女兒節 ... 根據日本古書「奥義抄」記載陰曆3月份(今國曆4月份左右)稱為 。 是因為一到春天,花草皆露新芽,到了3月更是百花齊放、草木皆生的盛況。據說, ... 於 tokugawajpschool.pixnet.net -

#81.日勝生加賀屋女兒節,一泊二食親子遊優惠展開 - 美麗佳人

春節連假期間,要帶孩子到哪玩,想必成為許多家長煩惱的功課。正當台灣在歡慶中國年的同時,鄰近的日本全國正在進行盛大的女兒節慶典。北投日勝生加賀屋於2月3日起至3 ... 於 www.marieclaire.com.tw -

#82.日本女兒節 - 中文百科知識

女兒節 有時候又翻譯成人偶節,桃花節.是希望女孩子健康成長的節日,有女孩子的家庭,這一天會擺上偶人跟白酒、菱餅(黏糕)、桃花等來表示慶祝。 女兒節在日本有著悠久的 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#83.女兒節由來日本生活家的歲時雜記「女兒節」的由來 - Rzcpe

· PDF 檔案日本女兒節淺探3 貳,桃花節.是希望女孩子健康成長的節日,但家中的成員大都盡量聚在一起祝福女孩子健康平安的長大成人。 女兒節的由來平安時代( 794~1192 ) ... 於 www.uyenemnh.co -

#84.日本的女兒節,雛祭。

每年的3月3日是日本女孩子的節日,在日本叫做雛祭(ひなまつり、Hinamaturi)。本篇為大家介紹日本女兒節的風俗,也在此祝福有女兒的朋友健康幸福. 於 www.gltjp.com -

#85.最暖心日本女兒節,爲女兒祈禱無病無災節日(驅邪儀式)

日本女兒節 是日本傳統節日,女兒節又稱爲人偶節、桃花節,在日本凡是有女兒的家庭,在這一天都會擺上偶人跟白酒、菱餅(黏糕)、桃花等來表示慶祝。這個節日是屬於女孩的節日 ... 於 www.meixingnan.com -

#86.日本端午節非女兒節男兒節慶典用五月人形九款合售 - 露天拍賣

2022年2月超取$99免運up,你在找的MSJ日版盒玩~日本端午節非女兒節男兒節慶典用五月人形九款合售就在露天拍賣,立即購買商品搶免運及優惠,還有許多相關商品提供瀏覽. 於 www.ruten.com.tw -

#87.《日本的節日》女兒節

女兒節 的由來平安時代( 794~1192 )初期,用來袚褉的祭物是撫物或贖物,即天皇用供奉在 ... 女兒節是日本女孩子的節日,又稱人偶節、上巳(じょうし/じょうみ)、雛祭. 於 syouzi.pixnet.net -

#88.女兒節娃娃- 飛比價格- 優惠與推薦- 2022年2月

分享取消 · 【震撼精品百貨】Hello Kitty 凱蒂貓~日本三麗鷗SANRIO 2022KITTY女兒節娃娃禮盒*31259 · 日本限定HELLO KITTY & 丹尼爾&泰迪小熊女兒節擺飾玩偶娃娃套組. 於 feebee.com.tw -

#89.日本「女兒節」與優雅的人偶娃娃| 大紀元

3月3日在日本被稱為是「女兒節」,為慶賀這個節日每個有女孩子的日本家庭都會擺放「女兒節人偶」,以祈求女兒幸福健康的成長。女兒節的做工講究、服飾 ... 於 www.epochtimes.com -

#90.女兒節食物日本生活家的歲時雜記「女兒節」的由來 - Lvai

高野食品股份有限公司祝女孩子幸福健康・女兒節在日本,3月3日是女兒節祝福家中女孩子健康成長和幸福的節慶日本一直以來有各種節慶,例如: 3月3日「上巳節」 5月5 ... 於 www.howengchi.co -

#91.相當另類的日本女兒節!但擺放的並不是人偶,而是《鬼滅之刃 ...

每年的3月3日是日本的傳統節慶「女兒節」,往往在電視劇或是電影中,我們常會看到每當女兒節時,日本民眾都會在家中的階梯式檯座上擺放著人形娃娃, ... 於 www.toy-people.com -

#92.日本的女兒節 - 地球圖輯隊

節日當天,有些家庭更會煮上放有蛤蠣的清湯,因為緊扣的蛤蠣象徵了女孩專一的感情。 人形娃娃因為做工精細、所費不貲,一套娃娃常是7階梯、15個娃娃組成, ... 於 dq.yam.com -

#93.【日本文化】日本女兒節3月3日ひなまつり - 千代外語-日文

上圖為兒童日語班的女兒節著色畫) 日本女兒節雛祭-ひなまつり3月3日是日本的女兒節,是屬於女孩子的節日。(在日本5月5日的兒童節是男孩的節日) 女兒節是日本五大傳統 ... 於 chiyogaigo.pixnet.net -

#94.鞆・町並女兒節- 福山市 - go2Japan 來去日本

在日本,3/3女兒節是祈求家中女孩健康長大的傳統節日。在這天家家戶戶會有裝飾女兒節人偶的習慣,一套最基本的女兒節人偶會有一對象徵天皇與皇后的男女人偶,另外還 ... 於 www.go2japan.tw -

#95.女兒節

〈2〉祈求孩子平安成長:日本的女兒節是母親為未婚女兒辦儀式的節日,希望自己的女兒能平安、健康地成長。中國的女兒節是拜「床前母」,希望孩子能快快長大;還有拜七 ... 於 www.shute.kh.edu.tw -

#96.三月三日的雛人形太豪華!日本傳統文化「女兒節」節慶介紹

女兒節 又稱為「桃の節句」(もものせっく),與日本5月5日的「子供の日」(「端午の節句」たんごのせっく)此祈求家中男孩健康成長之節日相呼應。 ·女兒節的時間. 古代 ... 於 www.letsgojp.com