月老 不好看的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦瞿欣怡寫的 台北365:春夏篇-每天在台北發現一件美好! 可以從中找到所需的評價。

國立臺灣藝術大學 視覺傳達設計學系 蘇佩萱所指導 林欣穎的 「仰天敬食」: 臺中山城客家文化應用於書籍設計之創作研究 (2020),提出月老 不好看關鍵因素是什麼,來自於客家文化、符號學、資訊圖像設計、書籍設計。

而第二篇論文國立政治大學 中國文學研究所 王安祈所指導 林淑薰的 臺灣新編京劇的主題、敘事技法與舞臺呈現之探討 (2009),提出因為有 新編京劇、敘事技法、舞臺敘事、女性、戲曲導演、戲曲評論、臺灣、主題的重點而找出了 月老 不好看的解答。

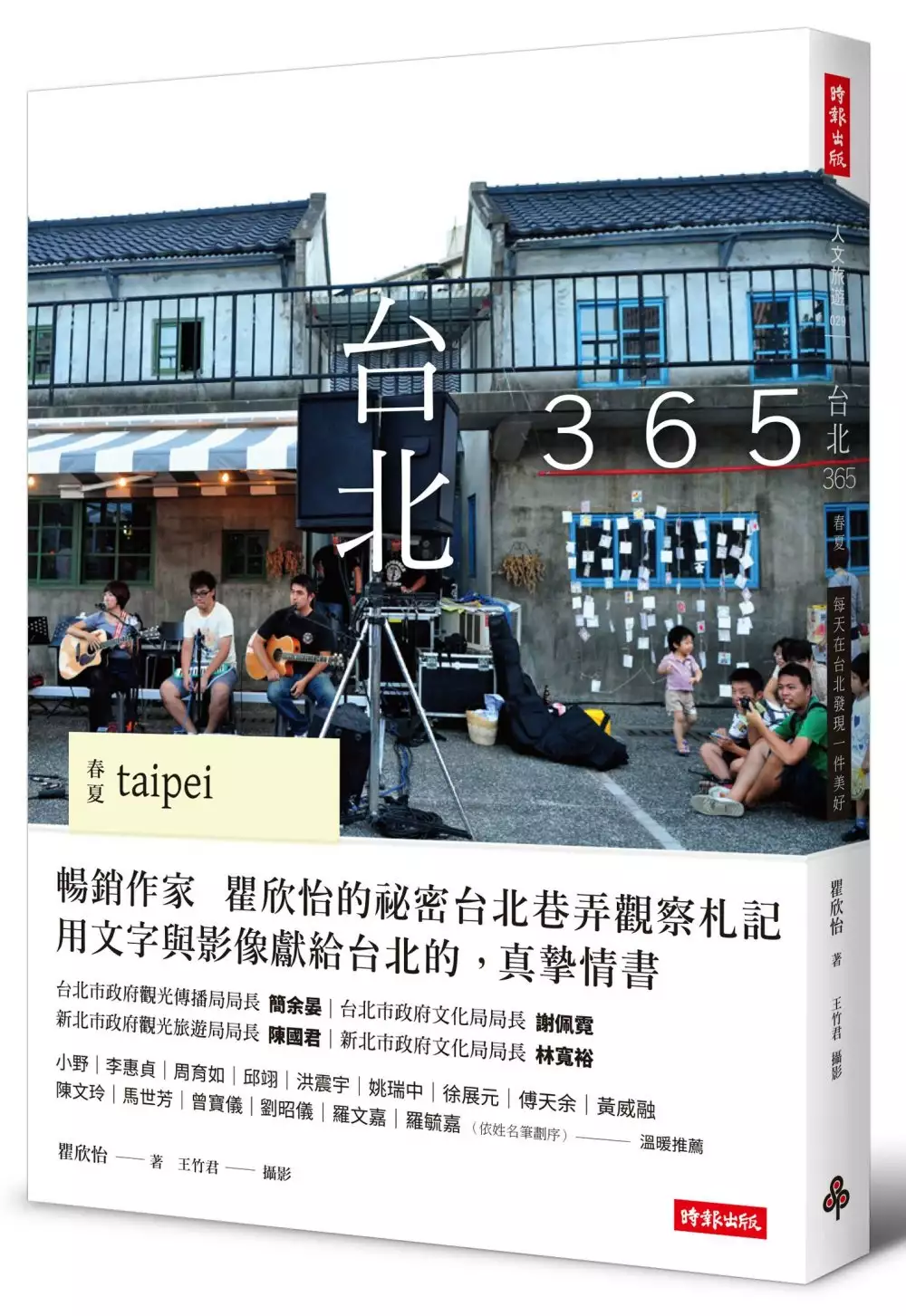

台北365:春夏篇-每天在台北發現一件美好!

為了解決月老 不好看 的問題,作者瞿欣怡 這樣論述:

暢銷作家瞿欣怡寫給台北這個「家」的深情書, 橫跨雙北,從山到海,鄉鎮巷弄 一天一篇,感受大台北的迷人和多變, 讓你也能找到專屬自己的台北生活滋味。 不管你是在地人,或只是離鄉來台北打拼,聚集了超過600萬人口的雙北,已經成為許多人的「家」。對於台北這個「家」,我們都有種熟悉又陌生的感覺,一面享受著台北的閒適與小確幸,也焦慮著台北的漸漸不如北京、上海。 就讓台北成為台北吧! 除了大都會習以為常的摩天大樓天際線,除了熟知的一○一、鼎泰豐與士林夜市,讓暢銷作家瞿欣怡帶著你,在新與舊、山與海、人與物間,踏查台北,深入巷弄,品嘗台北不一樣的日常與包容,與她眼中台北最珍貴之

處。 春季。 在春光乍現卻又陰雨綿綿的台北, 逛著巷弄間的小店,找尋屬於你的邂逅。 這是繪製自己秘密地圖的好時機。 夏季。 盆地聚集的濕氣,如同散落各地的夜市; 蒸騰著活力、熱鬧,迸發著無窮的生命力, 出了城,馬上就有大海可以一躍而下,清涼透頂。 本書特色 ■以月分區分,結合大台北三月至八月種種繽紛的人文旅遊指南。 ■溶入作者個人角度及情感的旅遊書寫,既有散文閱讀樂趣,又可隨身攜帶漫遊的雙重享受 ■作者以在地人的敏銳,告訴讀者一個「為什麼要在這一天到這個地方」的好理由,翻開本書,就像翻開台北的秘密日記一般。 名人推薦 台北市政府觀

光傳播局局長 簡余晏 台北市政府文化局局長 謝佩霓 新北市政府文化局局長 林寬裕 新北市觀光旅遊局局長 陳國君 小野|李惠貞|周育如|邱翊|洪震宇|姚瑞中 徐展元|陳文玲|傅天余|黃威融| 馬世芳|曾寶儀|劉昭儀|羅文嘉|羅毓嘉 溫暖推薦(依姓名筆劃序)

月老 不好看進入發燒排行的影片

長得不好看就沒人權嗎😢

活得健康最重要!

#減重 #外貌 #街訪

-

”女生懂看,看懂女生“

追蹤最好看的兩性頻道『 PopDaily 波波黛莉的異想世界 』

每週五18:00定期上新,影音內容YT搶先看!

波波街地趣|波波陪審團|月老執勤中|十二星座系列|

-

影片行銷 / 內容置入 / 廣告策略規劃

郵件聯繫:[email protected]

電話聯繫:02-87730883

「仰天敬食」: 臺中山城客家文化應用於書籍設計之創作研究

為了解決月老 不好看 的問題,作者林欣穎 這樣論述:

臺灣客家文化歷史淵遠流長,基於環境與風俗習慣的不同,客家族群分布於全臺各地,並隨著地方發展而存在特殊的人文風情。根據文獻記載,早期客家移民來自不同縣份,客家腔調因地各異,然而臺中主要的客家族群則來自大埔縣的客家人,在歷經時代變遷、族群交流的頻繁,部分區域的客家文化漸趨沒落,唯有居住於山城(東勢、石岡、新社、和平)的客家人,依然保留原鄉的傳統語言、神祇信仰、飲食習慣等,成為傳承大埔縣客家文化的重要發展之地。書自古以來是傳遞知識與思想的媒介,並隨著科技時代的進步發展出更多元的樣貌。近年來隨著出版市場競爭的激烈,書籍設計的藝術越來越獲得的重視,設計師根據書的性質與使用者的閱讀習慣,激盪出開放自由的

創意,挑戰多元多變的製作形式,除了透過美學反映書籍的內容,更以正確傳遞資訊為目的性。書籍設計並不只是一個過程,而是將內容轉化為一種容易閱讀的形式,也是引導讀者深入探究故事的帶領者。本創作研究前期透過文獻搜集彙整臺灣客家文化、書籍設計要素、符號學方法、資訊圖像設計策略,同時搜集國內外優秀的資訊圖像設計與書籍設計案例以供創作參考,再藉由符號學方法針對書籍進行神話理論的分析,進一步從符號學式的設計概念運用於創作中,探討如何從書本傳遞山城客家的核心與文化精髓。本創作以臺中山城客家文化為主題,發展兩系列獨具客家特色的書籍,分別是以飲食文化為主軸的食光的滋味,以節慶信仰為主軸的與神結緣,書本內容使用文化符

碼式的設計與資訊圖像的設計方法,外觀結合印刷、紙材、布料、刺繡、木藝等多材質的變化,透過實驗性的創作傳遞山城文化的精神,提供讀者在閱讀時有更多元豐富的體驗,如同親臨山城一般,能透過人體感官感受客家族群的文化脈絡。

臺灣新編京劇的主題、敘事技法與舞臺呈現之探討

為了解決月老 不好看 的問題,作者林淑薰 這樣論述:

本論文旨在考察「臺灣」「新編京劇」的發展,時間斷限以軍中競賽階段為始,下限則以論文的完成時間為止。 導論首先對「臺灣」、「新編京劇」一詞加以定義,總結來說,所謂的「臺灣新編京劇」,必須要能夠符合以下二項條件:1.展現出臺灣的當代精神與視角。2.為臺灣劇團所新製。其次則針對臺灣各重要劇團所演出的劇目、風格、敘事技法加以概述,建立論文分析資料庫。 一、二兩章從新編京劇的內容著眼,探討新編京劇的主題與精神內涵。 第一章從女性與公私領域的轉變談起,臺灣新編京劇的女性意識發觴於「雅音」的劇作,「雅音」呈顯的女性意識可分為前後兩期,而以1993年的《歸越情》為分界點。在此之前「

雅音」的女性以女體而男性化的姿態進入男性公領域活動,從而模糊了原本截然兩分的公、私領域界線;在此之後則轉入女性內在幽微的情思的挖掘。90年代「復興」、「國光」承繼「雅音」的女性意識,而轉入對公領域空間權力的反思與顛覆,其方法主要先從消解男性知識份子的話語體系著手,以多元對話來質疑男性單一價值論述的公理、正義性;並以女性在公領域空間的「失語」狀態,批判男性知識份子所建構出來的倫理道德;進而以女性特有的叨叨絮語滲入男性公領域空間,從而消解了男性對女性的話語建構,尋求女性的發聲位置。另一方面,在王安祈接掌「國光」藝術總監後所推出的一系列「女性京劇」,回歸女性內在情慾的探索與勾掘,有意識的以「女性內在

幽微情愫的新探與重塑」作為創作新編京劇的主要動機與內涵,以靈動清澈的心,指向女性幽微的情思、心曲,從女性內在流動的欲望、意識著手,在刻劃出一個個令人印象深刻的女性形象的同時,也解構、顛覆了原先的家國政治等大敘述,以及傳統儒家的單一價值體系。 第二章從「跨文化」與「本土化」切入,「跨文化」與「本土化」是京劇因應時代潮流而出現的二股聲音。京劇舞臺的跨文化展演,是劇團有意為之的實驗,其目的在於藉由跨文化劇作文本,刺激傳統京劇在內涵精神以及表演形式兩方面的質變,視跨文化為治療傳統京劇的藥引,其中最明確、有計劃的利用跨文化文本以刺激京劇表演體系的變化則是「當代傳奇劇場」,整體來說,「當代」的跨文化

改編策略以功能性取向為主,也就是說「當代」之所以選用跨文化文本,是為了借鏡於西方劇作裡人物內在性格、心理的描寫,以改變京劇的內涵精神。除了「當代」長期耕耘於跨文化劇作的搬演外,「臺北新劇團」、「國光」也相繼推出了《弄臣》、《歐蘭朵》等劇,為臺灣新編京劇的跨文化實驗再添一筆。 「京劇本土化」則是「國光」一直以來努力的目標,「臺灣三部曲」的推出引起了一陣本土化議題的討論,從題材的選擇、內涵精神的層面以及舞臺風格的呈現,都曾詳加討論過,而本土化的概念範疇也從三部曲的「題材」本土化,逐漸擴展為內涵、精神上臺灣視域的展現,第四部曲《快雪時晴》藉一紙書信來討論故鄉、異鄉與心靈的安頓,將本土化議題提升至

心靈層面的歸屬,避免了陷在臺灣本土題材上的侷限性,開拓了京劇本土化的內涵。 第三章探尋的是臺灣新編京劇敘事技法的轉變,集中探討「敘事語言、敘事視角、敘事結構、敘事時間」等四部分的轉變。就敘事語言來說,傳統戲曲的敘事語言著重於情節的交待與完成,而不在人物意志與行為動機的刻劃;而新編京劇的敘事語言在傳統的抒情性、音樂性之外,還更強調了人物性格與行為動機的描寫,而且人物之間的對話除了表現自己的思想和感情外,最重要的還在於影響對方,使彼此的關係有所變化、發展,從而推動戲劇情節的進行。就敘事視角來說,「敘事視角」是一部作品,或一個文本,看待世界的特殊眼光和角度。按理說角色人物的視角原只能是扇面裡的

限知視角,然而傳統戲曲因其代言體特色,加上受講唱文學影響使然,由由往角色擔任起敘事者的職能,角色人物與故事敘事者的聲音疊合,使傳統戲曲的唱詞唸白所擔負的功能除了發抒角色人物的心情胸臆外,也同時具有交待事件前因後果的敘述性功能,連帶的使唱詞與念白的敘事視角在故事敘事者的全知視角與角色人物的限知視角中流動;新編京劇一改傳統戲曲的抒情高潮,轉而力求懸疑、衝突、高潮跌宕的情節布局,這中間之所以能夠順利轉換的一個關鍵點,即在於新編京劇的敘事視角上突破了以往所採用的全知敘事視角而採用限知視角來敘事。敘事時間與敘事結構密不可分,傳統戲曲的結構以點線串珠式結構為主,「點」是矛盾糾葛和衝突,「線」是指順序式的線

狀情節發展,因而中國戲曲在情節的安排、布局上,要求「有頭有尾」的順序發展,重視劇情發展的前因後果與波瀾起伏,使劇情和人物情緒連貫發展,即使生活中橫向發展的矛盾糾葛,在中國戲曲中也要將之拉成排列於線上的先後發展(或並列)的點;新編京劇的敘事結構,更接近的是西方戲劇的板塊接進式結構,將故事段落和情節事件調整、擠壓成幾個大的板塊,讓事件的發展,矛盾的糾葛都集中在這個板塊之中,以數個板塊的接合來完成整個故事劇情的發生、發展和終結。而就敘事時間來說,新編京劇與傳統京劇在敘事時間上的最大不同,在於打破直線、順時鐘的情節時間,敘事時間之所以能夠突破傳統的線性時空,其主要原因與敘事結構的變化息息相關,由於敘事

結構的多元化,連帶也使敘事時間能夠擺脫傳統戲曲的規範。 四、五兩章從演出形式觀察新編京劇的舞臺呈現。 第四章探討新編京劇的舞臺敘事與演員的表演呈現,主要從新編京劇的舞臺美術以及導演二面向加以討論。新編京劇舞臺美術所擔負的職能不再僅僅用以美化、裝飾舞臺畫面,或是點染劇作所規範的時空環境而已,透過導演的調配運用,甚至還擔負起舞臺敘事的功能。舞臺敘事又可稱做「舞臺書寫」(Scenic Mode of Writing),主要指的是運用劇場上的演員和種種裝置(裝光、場景設置、道具、舞臺機關等等)將劇本搬上舞臺演出的種種工作的整體呈現。就演員的表演來說,隨著文本內涵與劇作風格的變化,演員的表演

呈現而有不同的風格變化,論文從郭小莊及魏海敏兩位旦角演員的蛻變談起,從傳統出發,立志將傳統現代化的郭小莊,選擇跳過腳色行當而直接面對劇中人物,從而使其表演風格趨於寫實化的傳達人物的內在心理,其意不在開宗立派,也不在將個人的氣質風韻傾注投射到劇中人身上,而是要讓觀眾看到的是一個個活生生的角色,而不是郭小莊。魏海敏是繼郭小莊之後,從傳統出身進而悠遊於現代/傳統之間表演方式的京劇演員,從她身上進一步可以看到的是:傳統京劇演員如何從立到破,最後樹立一己表演風格的過程。 第五章探論的是戲曲導演的舞臺敘事,臺灣京劇舞臺上,開始有導演一職始於「雅音小集」,不過「雅音」的導演一職性質較類似於傳統戲曲的總

排以及一切工作的統籌,真正在劇作中展現導演意識與敘事風格,還有待於鍾傳幸接掌「復興劇團」之後才確立。戲曲導演的職能包括對劇作內容、人物性格與心理活動、人物之間的矛盾糾葛、環境氛圍的理解與詮釋,它包括舞臺節奏、舞臺氛圍以及演員表演的統整協合。論文同樣也以兩位戲曲導演做為分析比較,分別是「復興」鍾傳幸與「國光」李小平,鍾傳幸對題材的選擇上有著極高的敏銳度,充分掌握臺灣社會的脈動與思潮,促使京劇與文化思潮、文學藝術交流對話,從而改變了一般人對京劇的觀感,透過與現代舞蹈、話劇、繪畫等跨界藝術的合作轉變京劇的質性,這些都是鍾傳幸接掌「復興劇團」後所創造的當代意義。李小平所執導的京劇風格呈現出鮮明的個性─

─一種有別於傳統戲曲的調性,而這個調性是因為其擅於運用話劇、電影等敘事技法而達成的。 結論則以二十一世紀以來的戲曲評論發展為結。