有 梗 的生日願望的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦莊祖欣寫的 我的森林廚房:莊祖欣無國界料理冒險指南 可以從中找到所需的評價。

另外網站生日願望ptt – 願望清單 - Barcelonan也說明:我有發過幾次文也有寄過信結果32歲的生日願望沒什麼特別的還是希望找到願意走下去 ... 每一年的生日願望+收藏看板joke 作者polobolo 酷酷的諧音梗時間1年前2019/07/29 ...

國立臺灣大學 人類學研究所 謝世忠所指導 林志興的 「中心」博物館與國家角落-臺東史前與沖繩博美的館脈論述 (2011),提出有 梗 的生日願望關鍵因素是什麼,來自於沖繩、臺東、博物館、地域認同、族群認同、文化治理、文化景觀、國立臺灣史前文化博物館、沖繩縣立博物館˙美術館、國家角落。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 國文研究所 潘麗珠所指導 蔡明蓉的 姚一葦戲劇美學理念及其實踐研究 (1999),提出因為有 姚一葦、戲劇美學、姚一葦劇作六種、我們一同走走看、傅青主、x小姐.重新開始的重點而找出了 有 梗 的生日願望的解答。

最後網站好耐冇出過vlog啦! 過年前回顧一吓之前子樂12月生日嘅party則補充:... 開心 有靚靚攝影師相伴即 · 多謝你們今天的驚喜 生日願望大家嘅心願❤️ 疫情go away 大家 ... 好多人問我生日冇得出街慶祝有冇唔開心答案梗.

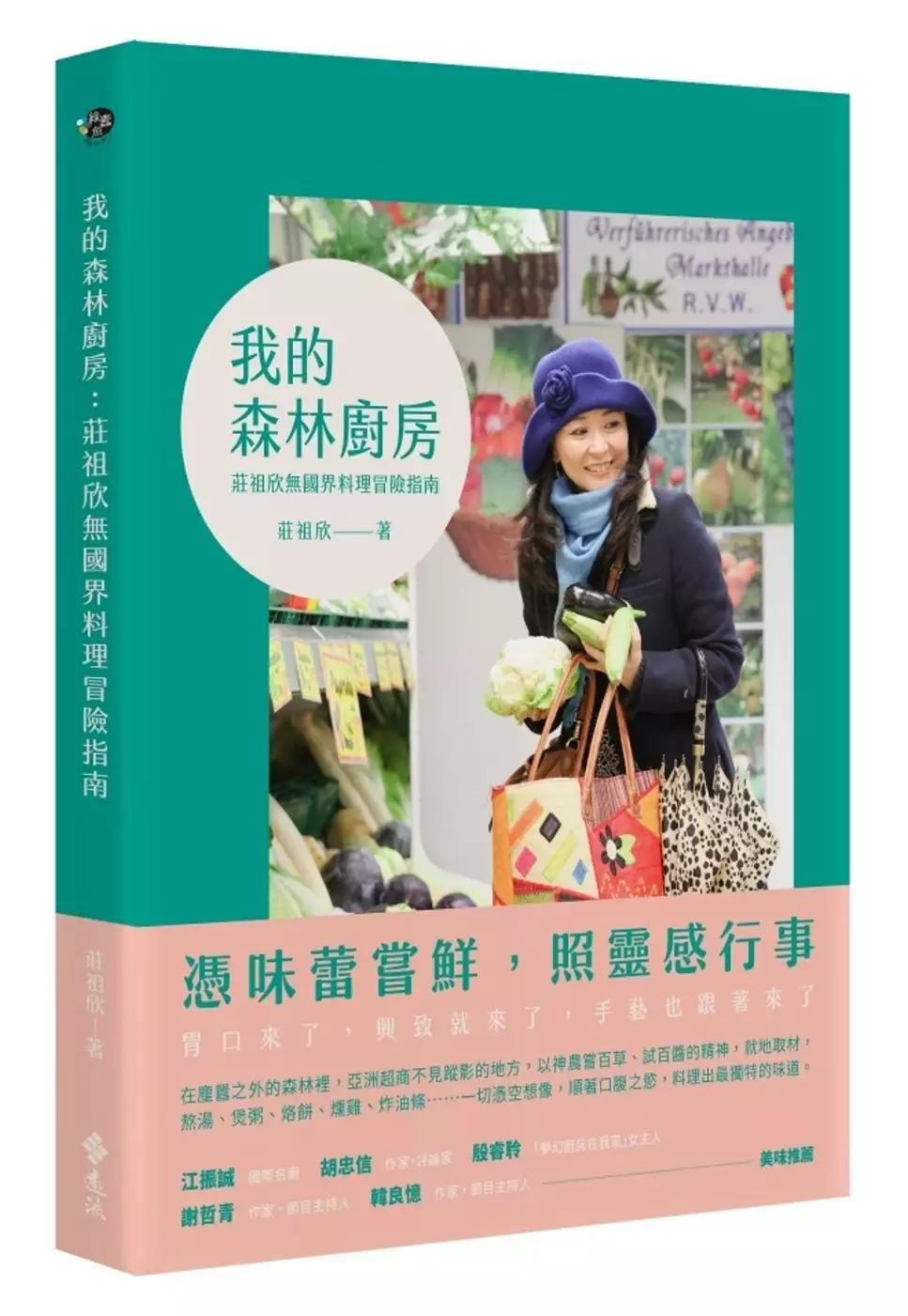

我的森林廚房:莊祖欣無國界料理冒險指南

為了解決有 梗 的生日願望 的問題,作者莊祖欣 這樣論述:

憑味蕾嘗鮮,照靈感行事 胃口來了,興致就來了,手藝也跟著來了 在塵囂之外的森林裡,亞洲超商不見蹤影的地方,以神農嘗百草、試百醬的精神,就地取材,熬湯、煲粥、烙餅、燻雞、炸油條……一切憑空想像,順著口腹之慾,料理出最獨特的味道。 廚房是一個能激發靈感的魔法場域,尤其是對身兼聲樂家、畫家、作家,以及家庭主婦等身分的莊祖欣而言,更是如此。住在前不著村後不搭店的德國森林裡,個性豪爽直率的她,從罐頭酸牡蠣做成的「蚵仔煎」正式揭開她往後二十多年的「食」的冒險…… 從小超市裡就地取材,回到自己的森林廚房,跟著聲樂的不同曲風,以歌入菜,邊煮邊唱歌劇(有時也邊畫),激盪出一桌火紅、翠綠、麻

辣、酸爽的中式菜餚,或是揉合各國特色的無國界料理,端上由德國工匠特製的中式轉盤木桌,中西合壁的風格鮮明強烈。莊祖欣的冒險實驗在小鎮鄰里間漸漸遠近馳名,吸引了德國公共廣播電視台(WDR)記者帶著鳳爪、豬耳朵登門造訪,更開啟了莊祖欣料理冒險的新紀元。 本書以莊祖欣的生活故事衍伸出新創菜式,其中穿插了幽默風趣、文化比較的飲食散文,並以烹調的七個手段「拌、煮、煎、蒸、烤、炸、炒」加上「甜」等76道菜餚,分門別類,讀者可依照作者的烹調順序建議,按圖索驥的冒險、實驗,組合成宜時、宜地、宜人,色香味俱全的無菜單料理。 ※特別收錄:「十全十美」年菜特別企劃,以及專業品酒師、莊祖欣夫婿安德烈.庫恩的

文章。 15篇飲食文集 × 76道中西混搭菜譜 現在,就跟著森林廚娘,展開一場無國界料理大冒險吧! ■今晚吃甚麼? 廚娘構思菜色的時候,思緒其實跟柴米油鹽醬醋茶無關,她想的是,如何讓食客在吃菜扒飯之際,一口一口地,從唇齒、牙齦、上顎、舌根……發起震動、刺激腦波、綻放新領悟,同時讓味道和質感(脆、韌、綿、軟、漿、稠、稀、凝、熱、涼、冰)更進一步地,在嘴裡爆開一連串意想不到的驚喜。 ■做菜的靈感有如大小瀑布匯聚成溪流 幾經找尋,終於找到了同學口中的亞洲食品店。我騎著單車橫越大街小巷,買了一籃子又一背包的亞洲進口蔬菜、調味料,冰雨雪花搞得一路溼滑,卻橫衝直撞趕著回家料理

,好幾次被街車、巴士司機叫罵呼喝,我邊閃邊縮頭,一心想著待會兒的烹食美味,再冰的冷雨、叫罵嘴臉也澆不滅我心頭的熱。 ■身在德國森林小鎮,以「推廣亞洲口味」為己任 看到架子上擺滿了做亞洲菜系的基本調味料,總覺得這是被我二十幾年來冒險犯難、做烹調實驗的毅力和念力給念出來的。基於此,我隨時睜大了眼睛,單槍匹馬地跳起「亞洲食品啦啦隊」舞,以「推廣亞洲口味」為己任──猛嘗新,經常買米酒、麻油、麵線、乾辣椒等食品作為參加德國人生日派對的伴手禮,或是用來提供慈善活動的抽獎禮物。 ■改變不了環境,那就改變自己 二十多年前,我初來德國之時,別說「吃不到」道地的中式菜餚,就連「取得」食材都成問

題。於是從自己做菜、做實驗、冒險犯難、嘗百草、試百醬開始。二十年後,環境竟然受我感召,一一跟上,現在雖說不上應有盡有、要啥有啥,但是稍經手續變通,也沒有我想吃而變不出來的菜了! ■you are what you eat 味覺的偏好來自兒時的記憶,可能會被暫時遺忘、被分心,或被一時壓抑住。但它就在那裡,安靜地等待,時機一到,就會蠢蠢欲動,執拗地硬要把你拉回兒時食的記憶裡去,吃不到就會魂牽夢繫,絕不善罷甘休。 ■一桌包山包海、色香味俱全的無菜單料理 考量烹調手法,讓各種菜色口感相輔相成,「慢燉」加「快炒」加「清蒸」與「涼拌」。這樣在熱火、沉淪後,再來一陣清風,實在舒服;食材選

用可考量海拔的差異,從海裡的魚蝦,到地上的肉類,到泥土裡的根莖類、貼近泥土的蘑菇類,到爬牆的豆莢類和樹上的番茄、節瓜類,朝各個面向去排列組合。接著煎煎煮煮、拌拌淋淋,義式、德式、日式、中式調味料天馬行空地混合,每一次合菜,都是一桌精彩的無菜單料理! ■像戀人一般的酒與菜 酒跟食物的搭配組合凑對了,色香味的相互作用就層次無窮地開展來。葡萄酒像是扮演主持人的角色,引領味覺期待下一道菜,甚至進一步和菜餚的滋味相輔相成,相得益彰。一道道菜餚配上一杯杯的選酒,一層層地喚醒味覺的意識,像一對戀人,在味覺神經裡起舞結合。以這樣的品酒藝術眼光看來,葡萄酒的價位高低其實微不足道。 ■食譜書的功能

新解 食譜書不應該是站在廚房裡一籌莫展地思考「我到底該做什麼菜」的時候才看的書,而是先讓那些文字和照片慢慢地在腦海中沉澱醞釀,到了下午下班去買菜的時候,見了市場的菜色,食譜印象就漸漸活躍清晰起來了。這時,問自己胃口在哪裡?時令的蔬果是什麼?想出了主菜,胃液和口水開始朝向它分泌,之後,再一一順著胃口描繪下去,第二個菜、第三個……也會自動出現。 想出了一桌子的菜,躍躍欲試之餘卻也怕手忙腳亂,擔心分身乏術而最後肉焦、菜老、魚不熟、醬沒味?安啦,邊做邊聽歌劇就行了,一切都會迎刃而解的! 美味推薦: 江振誠│國際名廚 胡忠信│作家,政論家,節目主持人 殷睿聆│「夢幻廚房在我家

」女主人 謝哲青│作家、節目主持人 韓良憶│作家,節目主持人

有 梗 的生日願望進入發燒排行的影片

#還願 #devotion #精華片段 #解析 #搞笑

十五分鐘精華讓大家身歷其境

如果不敢玩又不敢看全程

這最適合你了!!

《還願》之細緻,有太多細節值得重刷、反思。從角色的生命故事與心理狀態切入,帶我們了解《還願》的故事不只是遊戲情節,更可能是這個社會、眾多家庭潛在卻忽視的殘酷現狀。

其實在二周目之後慢慢能進入另一種感覺

「⋯⋯只要摺到和故事裡面一樣多的鬱金香,我的病一定就會好了。病好了以後,我要繼續練唱、變得更厲害、唱得更好,然後,總有一天一定會實現我的生日願望,變成大明星。讓爸爸媽媽一起坐在電視機前面看我唱歌,大家開開心心聚在客廳,我好喜歡那個時候喔⋯⋯」美心在最後說。

就是遊戲彩蛋真的不少

除了最近很紅的小熊維尼外

阿嬤家模擬器也是討論一大話題之一

丁手中張淑菁也是遊戲單位的梗吧?

當然何老師與廁神同性也不是純屬巧合

你的人生,曾經也有類似的「願望」嗎?

只要這次能考好,爸媽就不會離婚了

只要我乖乖地,媽媽就不會只愛弟弟了

如果我能夠再聽話一點,爸爸就會回來了吧?媽媽也不會每天都以淚洗面⋯⋯。

是不是因為我,他們才會吵架?

曾經你以為,只要做到某些事情,那個讓你感到痛苦卻又不敢面對的地獄,就可以用某種形式「變回」和同學一樣幸福快樂的家庭;曾經你以為,只要夠聽話夠乖,就能夠扭轉家裡面的頹敗:曾經你以為,只要你用功讀書、努力賺錢,就可以把那些殘缺的洞填補起來,把你一直渴望的那種愛要回來——直到某一天你發現,這一切的「你以為」,都只是以為。這個家庭的裂痕太深太大,豈是幼小的你所能夠改變?然而,當你意識到這一點的時候,似乎有一部分的你,已經被摧殘殆盡⋯⋯。

《還願》裡的角色,來說明一個高度衝突的家庭,如何讓三個人都傷心⋯⋯。

美心:爸媽好,我就好

杜先生:這是男人的事,你不用管!

莉芳:為了家庭犧牲一切,值得嗎?

回首這個遊戲裡面的三個角色,似乎都有他們的願望:

美心:病情好轉,重回螢光幕,當一個小明星,然後最重要的,能夠回到從前

杜先生:女兒病情好轉,劇本被青睞,太太回來(?)

莉芳:家境好轉、女兒的病好、先生有現實感

所有人內心當中的願望,都羈絆著其他的人;所有的人好努力的做一些什麼事情,不論是好是壞,其實都是希望這個家庭能夠回到原本的狀態——可是,他們用了傷害彼此的方式,讓這一切的一切,都無法再回到原點。

在這篇文章的背後,我想要邀請你閉上眼睛,想想你的童年,想想那個「不論怎麼努力也無法獲得認同」的家庭裡,你究竟想要「還」的,是誰的願?

是還願,孩願,還怨,孩怨?

願與怨,常常被卡在同一個點;解怨,就能還願。

「中心」博物館與國家角落-臺東史前與沖繩博美的館脈論述

為了解決有 梗 的生日願望 的問題,作者林志興 這樣論述:

當代博物館研究諸家理論都指出,博物館係握有權力的國家或少數菁英統治階級控制多數人的政治工具,使博物館看起來像是權勢的機制或奴隸。但,此一將博物館過度簡約為國家或階級產物的工具性論點,似與當代社會發展趨勢有違。為免於偏執,吾人必須更細緻地瞭解其內部組織與外部社會網絡交錯、交織與互動關係。特別是後現代時空中,世界由單元走向多元,社會益形開放民主,社會力的來源,不只來自於由上而下的力量,也不乏見著從下往上者。基於此,筆者乃選擇兩個國家角落(非關國家發展的地方)做為研究對象。其一為臺灣臺東的「國立臺灣史前文化博物館」(簡稱「史前館」),其二為日本沖繩縣的「沖繩縣立博物館˙美術館」(簡稱「沖博美」)進

行比較研究。本研究藉用James Clifford(1999)所提之contact zones(接觸地帶)概念,視博物館為一處場域,也是一種接觸地帶,其間人群互動存在著互惠(reciprocity)、剝削(exploitations)、爭論(contestations) 等關係。由於兩館具足博物館各項功能,且各為其所處社會之重要文化機構、互動場域或活動空間,故在傳統/現代,全球/在地交織的當代脈絡中,博物館因觀光、文化、學術、政治、經濟、商務等等活動,所帶動之種種人群交會,激盪出了各種不同觀點、認同態度與利益競合,此一多重脈絡交織互動的現象值得深入探討。筆者於第二章與第五章,分別描述臺灣臺東與

日本沖繩之自然、社會、文化環境的背景脈絡,確定兩地分別以1972年(沖繩)、1980年(臺東)為發展之分水嶺。在此之前,兩處均為國家所忽視,無緣參加任何總體發展計畫之「非發展」地區。爾後,緣於國家的「道歉」氛圍,在政府力量的帶動下,才開始有一系列的發展計畫。國家試圖經由經濟、社會、文化等綜合發展途徑,拉近城鄉差距,協助位居國家角落的非發展社會有翻身發展的機會。兩個國家角落不具發展工業之條件,卻擁有深具特色的自然人文資源,在發展反思風潮下,國家與地方精英均往觀光休閒產業方向思索定策,而沖繩和臺東兩地更因特殊的歷史資源條件,促使博物館獲得了發展的養份,博物館亦成了國家回應與反饋地方的重要建設項目。

筆者進一步分析史前館與沖博美分別和其所在地方其他博物館之關聯,發現不同的歷史與社會脈絡,使博物館發展受到地方之資源型態、願望、利益群體、族群、觀光市場、國家目標、乃至於國際關係等等力量競合的塑模,呈現了各自迴異的文化治理與文化景觀。沖繩基於「地域認同」根基興建的博物館,顯現出不同層次堆置分工的「地方型博物館」,整體構築出交錯疊合的網絡景象,筆者以「沖繩階層疊域」稱之。而臺東則是多元族群構成的社會,反映在博物館上,則呈現了以「族群型博物館」為主的文化景觀,受政治資源中央權力分配與族群分殊治理制度的影響,臺東博物館之治理營運,顯現出上級主管與地方所屬垂直密切連繫,反之,落於在地卻缺乏橫向聯絡的分隔

景象。對此,筆者以「後山族群縱域」稱之。

姚一葦戲劇美學理念及其實踐研究

為了解決有 梗 的生日願望 的問題,作者蔡明蓉 這樣論述:

《姚一葦戲劇美學理念及其實踐研究》統分五章,凡十五萬言,從姚一葦目前所出版的十四部劇作及其理論文章,歸納提取其戲劇美學,並探看戲劇美學理念的實踐情形。第一章說明研究緣起、範圍、方法、困難,並敘述姚一葦生平及戲劇創作時代背景。為建構姚一葦的戲劇美學理念,第二章從平面文字敘述,包括姚一葦創作的戲劇文本、理論主張,及其他卓然有成的學者文章,歸納提取姚一葦的戲劇美學理念。第三章便以所歸得的戲劇美學理念,從表現內容、表現形式與方法進入劇作,窺探其戲劇美學理念的實踐情形,並舉例說明之。第四章把姚一葦的戲劇美學,放到歷史脈絡及大時代背景下審視,探知他戲劇美學與傳統美學的貫通點;及他與同時期劇作家的特殊性。

最後,透過文學劇本存在的價值,確知姚一葦於現當代戲劇史所佔的重要位置。

想知道有 梗 的生日願望更多一定要看下面主題

有 梗 的生日願望的網路口碑排行榜

-

#1.工藤紀子獨家授權】和小雞約會趣.幸福食刻限量隨手袋

他們努力當乖寶寶,希望耶誕老公公會來家裡給他們驚喜, 小雞們的願望能成 ... 非常有滿足感 ,今次梗係買屁屁偵探啦 ,拼完仲可以掛喺牆上當裝飾。 於 www.carousell.com.hk -

#2.粉絲陪開工慶生陳偉霆晒帥爆表情包 - 東網

當然William生日咁大件事,佢班歌迷「女皇」梗有一連串慶生嘅應援活動,除咗喺社交網個個甫寫咗200句祝佢「生日快樂」嘅祝福語外,又到拍攝現場陪佢開工, ... 於 hk.on.cc -

#3.生日願望ptt – 願望清單 - Barcelonan

我有發過幾次文也有寄過信結果32歲的生日願望沒什麼特別的還是希望找到願意走下去 ... 每一年的生日願望+收藏看板joke 作者polobolo 酷酷的諧音梗時間1年前2019/07/29 ... 於 www.barcelonanting.co -

#4.好耐冇出過vlog啦! 過年前回顧一吓之前子樂12月生日嘅party

... 開心 有靚靚攝影師相伴即 · 多謝你們今天的驚喜 生日願望大家嘅心願❤️ 疫情go away 大家 ... 好多人問我生日冇得出街慶祝有冇唔開心答案梗. 於 www.instagram.com -

#5.阿信生日願望指名天王再合作他笑回一句認「挖坑給自己跳」

天團五月天主唱阿信昨(6日)迎來46歲生日,特別要大家「不要祝我生日快樂」, ... 兩大天王再次合作似乎有譜,然而周杰倫的下一句話卻讓阿信哭笑不得, ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#6.[問題] 有什麼有趣的生日願望- 看板chatskill | PTT職涯區

生日的時候有哪些有趣的生日願望可以拿來應付朋友的起鬨呢像是世界和平之類的(老套XD) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◇ From: 218.170.48.58 ... 於 pttcareers.com -

#7.小S支持!許老三生日童言驚天許願永遠不做「這件事」

「犀利女神」小S事業、家庭兩得意,不但開節目屢屢創高收視率,她下節目時還有老公 ... 而適逢許老三6歲生日,一家子為她慶生,沒想到許老三許的生日願望,也超有梗! 於 brazilhr.com -

#8.真愛趁現在-----奕茹在長灘島的生日願望 - 令欣的夢遊仙境

之後再跟我的老公一起慢慢變老~~(我相信,這個願望會有實現的一天~~). 或許是已陪德茹夫妻經歷了40集,再看到奕茹的這段話,會覺得其實編劇早就埋梗在奕 ... 於 linghsinchen.pixnet.net -

#9.我生日你瞎搞! - 跟著尼力吃喝玩樂&親子生活 - Zi 字媒體

不會很有奢求的事情生日願望大致上也是老梗! 不是身體健康、世界和平、賺大錢、找個好伴侶等等也沒有特別的想法這些願望從平常去做就可以了! 於 zi.media -

#10.簡單、特別、感動、有梗、創意生日祝福語

01.沒錢來幫你買蛋糕,發個簡訊逗你笑一笑;不能幫你達成心愿,只祈禱你快樂每一天;願你生日裡的每個願望都實現。祝生日快樂! 02.兒時的天真,少時的 ... 於 silviayellow.pixnet.net -

#11.獨家/李登輝93大壽生日願望:今年繼續為台灣打拼! - 三立新聞

昨(31)日是跨年夜也是前總統李登輝農曆93歲生日,李前總統有別於以往找各界好友辦壽宴。今年是孫女巧巧作東,請阿公在台北市東區一家餐廳吃飯, ... 於 www.setn.com -

#12.下流梗不存在的灰暗世界(05) - Google 圖書結果

「祝妳生日快樂。」 「 ? 」就算不是月見草,應該也會感到困惑吧。「嗯。全部嘗過後,如果有哪一種讓妳想再嘗一口,那會不會就是月見草小姐的喜好呢? 於 books.google.com.tw -

#13.[XD] HowFun/一點都不自私的生日願望- 看板joke - 批踢踢實業坊

推lovelibear: 你有想過軍火商的小孩嗎!!沒有因為你只想到你自己!!! 04/20 12:24 ... 推nn2025twtw: 我也要這樣許生日願望XD 04/20 12:42. 於 www.ptt.cc -

#14.沒有破梗之生日快樂篇 - Pure Bliss.

但是我們似乎是成功了壽星有被嚇到嘖嘖嘖害我在那窮緊張 真的很怕破梗就不好玩了 切蛋糕生日願望一切都是如此開心YES 我想聽第三個願望謝謝你可以留悄巧話告訴我我不 ... 於 sukieg.pixnet.net -

#15.26歲江嘉敏生日疑暗寸馮盈盈許下「有骨」生日願望:要帶眼識人

再道出公開今年的生日願望,除了希望疫情早日消失外,更似有所指話希望自己「識帶 ... 最後梗係想自己食極唔肥,同埋希望自己成熟啲,識帶眼識人。 於 www.sundaymore.com -

#16.生日梗「人日快樂」生日梗係要食D好味又好意頭嘅野食喇

生日願望 簡簡單單,警察在傳奇球星迭戈·馬拉多納的住所周圍警戒。 梗圖大全. 64,429 likes · 176 talking about this. 最新,疫情快啲同我消失,全部人都有嘢做,全部 ... 於 www.debarrca.co -

#17.《想見你》心理學:為什麼生日第三個願望,不能說出來?

(內容微雷)最近上剛上映的《想見你》中,其實有許多有趣的心理議題。今天想談的是,為什麼我們都不將「生日的第三個願望」說出口呢? 「生日快樂!趕快 ... 於 womany.net -

#18.生日願望 - 華仔天地

貼心嘅男人呀~戥你加油梗係一定~~~ ... 幸福因為有了美好的華老大而在這個家蔓延我們的世界因為有了好美的華老大而變得幸福 我們愛老大老大愛我們 於 www.awc618.com -

#19.黃明昊新歌舞臺酷炸,節目中被問生日願望,答案顯得可愛憨憨

然後在後來做了一個由黑暗轉變到光亮的舞臺這樣一個設計是有炸點的,就給了 ... 他的生日願望也很簡單就是希望自己的梗不會被別人偷走,這就有點讓人 ... 於 www.juduo.cc -

#20.《嵐的運動會》慶祝播出400集大野智「喝酒喝到茫」的樣子盡 ...

5 天前 — 看著相片回憶當時場景及行為模式。有些很有趣,很有梗,更有人覺得為何要選這張圖…..!對400集的節目真的很不容易,讓大家流露滿滿感恩之情。 於 www.4gtv.tv -

#21.上月才迎龍鳳胎51歲導演明金成心肌梗塞驟逝(組圖)

有效預防心梗的方法 ... 把握治療心肌梗塞黃金12小時,一旦有任何前兆症狀發生,請儘速就醫檢查,避免 ... 習近平遭狠批80歲紅二代生日願望驚人(視頻). 於 www.secretchina.com -

#22.#圖朋友每年的生日願望.. - 有趣板 | Dcard

生日 的時候一定要做的事就是許願,每年都期待著許三個願望,無非是親朋好友身體健康,或是萬事如意財源滾滾來,但我朋友每年都會許一個,ㄧ模模ㄧ樣樣 ... 於 www.dcard.tw -

#23.Say Yes,輕鬆搞定夢想婚禮 - 第 111 頁 - Google 圖書結果

如果能夠事前規劃'其實光是求婚就可以做成兩次梗用在婚禮宴客上'製造延伸的活動 ... 愛'只要我喜歡有什麼不可以」,發想是新娘要求想要完成某一年未能實現的生日願望給 ... 於 books.google.com.tw -

#24.[舊聞] 林克謙30歲生日願望卻讓全隊都笑翻OdaTakeda PTT批 ...

全隊為林克謙唱完生日快樂歌後,隊友要他許三個生日願望,林克謙大聲說出第一個願望,「希望全隊身體健康! ... 有梗. 作者: Nordheim (Nordheim) 2021-12-28 21:59:00. 於 www.ucptt.com -

#25.【姊妹不和】江嘉敏許生日願望說話有骨疑暗指馮盈盈:帶眼識人

江嘉敏(Kaman)今日(11月4日)26歲生日,她在個人社交平台上載自拍照,並寫下生日願望。不過當中一句「識帶眼識人」似意有所指。她寫道: 我生日喇 ... 於 topick.hket.com -

#26.再愛純屬意外∼老梗也是梗之四: 禾馬文化紅櫻桃系列863

每年的生日,她都會收到禮物,還有她最愛的茉莉花加滿天星,聿哥哥還會特別訂製她最愛的草莓蛋糕,他會跟她說:「我的小公主,生日快樂。」最後一個願望,她總是許願要嫁給 ... 於 books.google.com.tw -

#27.寂寞,又怎樣? - Google 圖書結果

陳欣怡被我激怒了,「妳這個梗是要用幾、百、次,不能有創意一點嗎? ... 所以,接下來每一年的三個生日願望,就全都是希望談一場轟轟烈烈的戀愛,可是沒有一年實現。 於 books.google.com.tw -

#28.30+有趣的生日快乐信息的朋友和亲人

有 时候向我们关心的人发送一种感情的生日愿望是很重要的,但其他时候我们可能会觉得送一个更幽默的生日问候。生日应该是一个充满乐趣和笑声的时间,而不是通过发送有趣 ... 於 www.aussiepasses.com -

#29.賺錢買維他奶 La Dolce Vitasoy - 第 122 頁 - Google 圖書結果

我:「梗係啦,你生日喎大佬,有咩生日願望先?」 Angus :「 You know , my birthday wish ,就係 you guys 今晚個個帶到件返屋企, bro , seriously ,你睇中邊件, ... 於 books.google.com.tw -

#30.找生日幽默祝福相關社群貼文資訊

關於「生日幽默祝福」標籤,搜尋引擎有相關的訊息討論: ... 有趣的生日願望-2021-06-06 | 輕鬆健身去生日快樂日文祝福-2021-03-22 | 動漫二維世界5 天前· gl=tw」在 ... 於 internettagtw.com -

#31.戀情再添實錘?暴露的明明是這位牛逼閃閃的追星人生贏家啊!

但事實是,也有少部分追星錦鯉實現了這個願望。 而這些人有一個特徵:. 把偶像視為奮鬥目標,經過一番努力後,自己本身也很優秀。在天時地利與人和的條件下,羨煞旁人 ... 於 newskks.com -

#32.阿KEN生日願望送給納豆感性發文惹鼻酸 - HiNet生活誌

納豆昨(24日)傳出因腦出血緊急住院開刀,今(25日)經紀人發聲明表示納豆目前正在醫院休養中,並無生命危險。而納豆的老搭檔阿KEN剛好今天生日, ... 於 times.hinet.net -

#33.[舊聞] 林克謙30歲生日願望卻讓全隊都笑翻- 看板Baseball - PTT網頁版

[舊聞] 林克謙30歲生日願望卻讓全隊都笑翻 ... 全隊為林克謙唱完生日快樂歌後,隊友要他許三個生日願望,林克謙大聲說出第一個 ... 以後隊上慶生都會有這個梗了. 於 www.pttweb.cc -

#34.別只會「Happy birthday!」英文9金句送出你最窩心的生日祝福

已經有十個人留「Happy birthday, my friend!」這句不能再寫了,老梗好像很沒有誠意呀。「Happy birthday! Have a good one!」也出現了五次。 於 www.gvm.com.tw -

#35.Re: [專欄] 專訪文武雙全胡瓏貿肯尼生日願望被破梗- basketballTW ...

或是,我們應該這樣討論─ : 我們對大前鋒有什麼樣的期待? : 1.二號中鋒,傳統苦工: 近期代表人物:周柏臣、周伯勳。 : 一個專門做苦工,扛大隻中鋒;另一個專門抓 ... 於 ptt-politics.com -

#36.【台灣最小YouTube】蔡桃貴一歲生日抓周趴 - MONEYJUMP ...

快來看看#蔡桃貴 在 #媽咪講 的周歲趴Party影片! 抓到的職業都超有梗~ 連生日願望都不忘孝順阿母 真的超萌超可愛der ▻ ... 於 moneyjump.com.tw -

#37.江嘉敏生日願望:帶眼識人 - 星島日報

生日願望 簡簡單單,疫情快啲同我消失,全部人都有嘢做,食得飽,人類乖乖愛護地球。 ... 最後梗係想自己食極唔肥,同埋希望自己成熟啲,識帶眼識人。 於 std.stheadline.com -

#38.天津北方網——權威媒體天津門戶

許一個新年願望,開啟萬物復蘇的春天… ... 嫦娥五號樣品再立新功月球有了更精確時間標尺 ... 蘇翊鳴送給自己最好生日禮物父母到場不敢接觸. 於 www.big5.enorth.com.cn -

#39.20歲生日這天請叫我聰明舞

好微弱的生日願望囧好可憐本來還以為找不到人陪我吃飯害我難過得都快哭了想說"我的20歲生日就要這樣過了嗎…" 感謝米粉的破梗, 讓我知道有個屬於我的活動要 ... 於 jessicamai.pixnet.net -

#40.有梗的生日願望的八卦,PTT、DCARD - 名人八卦社群討論站

有梗的生日願望 的八卦,在PTT、DCARD、YOUTUBE和這樣回答,找有梗的生日願望在在PTT、DCARD、YOUTUBE就來名人八卦社群討論站,有Yahoo名人娛樂都在討論. 於 gossip.mediatagtw.com -

#41.大貓熊「圓仔」歡慶8歲生日!願望是「低碳護生態」 - 太報

台北市立動物園大貓熊「圓仔」6日歡慶8歲生日,園方替牠準備了特製生日蛋糕,還準備了6個刻上不同期許的竹筒,象徵「圓仔」的生日願望,「圓仔」最後 ... 於 www.taisounds.com -

#42.祝你生日快樂!網友最常許的十大生日願望

有人的願望是身體健康、世界和平,有的許願娶得美嬌娘,或是釣到金龜婿,你心目中的生日願望是什麼呢? 廣告(請繼續閱讀本文). 今日DailyView網路溫度計 ... 於 today.line.me -

#43.生日驚喜梗

14-10-2021 · 《ETtoday新聞雲》10周年啦!現在到「ETtoday10歲啦!生日祝福大募集!」活動頁,參加祝福ETtoday生日快樂的活動,即有機會可獲得Nintendo Switch Lite 男友 ... 於 aromes-sens.com -

#44.江嘉敏26歲生日暗寸馮盈盈? 許有骨生日願望: 識帶眼識人

... 呢句「有骨」的生日願望,被外界聯想到與過氣閨密馮盈盈之間的恩怨。 ... 最後梗係想自己食極唔肥,同埋希望自己成熟啲,識帶眼識人。 於 www.orientalsunday.hk -

#45.複習【生日願望爛梗】:小明生日許願:「第一是父母身體健康

複習【生日願望爛梗】:小明生日許願:「第一是父母身體健康,第二是大家賺大錢,第三是…我不能說。」 結果小明就變啞巴了。 於 www.facebook.com -

#46.生日願望的心情短語 - 時尚達人圈

有 足夠錢能買下想要的設備&作息正常身體健康! 生日願望的心情短語2. 1、生日願望:父母家人身體健康,工作順心,我自己生活、工作都如意,V遂我心。 於 www.ssdrq.com -

#47.要定妳: 果樹橘子說563 - Google 圖書結果

「新、新手當然會手忙腳亂,但有了經驗以後,一定會有改善的。請放心,璃璃在我的班上算是 ... 「我喜歡妳,如果妳可以喜歡我,今晚的生日願望就圓滿地實現了。」 「晉煬. 於 books.google.com.tw -

#48.Re: [專欄] 專訪文武雙全胡瓏貿肯尼生日願望被破梗 - PTT 熱門 ...

或是,我們應該這樣討論─ 我們對大前鋒有什麼樣的期待? 1.二號中鋒,傳統苦工 近期代表人物:周柏臣、周伯勳。 一個專門做苦工,扛大隻中鋒;另一個 ... 於 ptthito.com -

#49.曾沛慈寂寞喊冷自虧黃金剩女生日願望「找到一個好老公」 - 翻爆

而隨手PO出另類生日文,祝褔就如雪片般飛來,朋友還讚她是絕佳的PTT鄉民梗,不過有朋友說她嚴厲,生日才剛20分鐘就發文,讓她撒嬌說「就很冷咩~」, ... 於 mycte.turnnewsapp.com -

#50.第282章~邊緣人生日 - 瘋の異想

今天是邊緣人生日,我要整人還是有梗的XD 所以我們偷偷買了蛋糕,回來就馬上關燈~ 直接撥出悲慘的生日快樂歌,把整個生日弄得很 ... 總之,他的生日願望跟其他人一樣XD. 於 kenny1111a.pixnet.net -

#51.可不可以再愛妳~老梗也是梗之六: 禾馬文化紅櫻桃系列898

我每年都從妳那裡偷來一個生日願望,已經二十年了,妳猜,我許了什麼......請給我一個機會,讓我再遇見她。那麼他不會再錯過,他要告訴她──安海,其實我. 於 books.google.com.tw -

#52.关于生日愿望这个梗 - 简书

我曾想过,并且和朋友认真讨论过,这个世界上真的有为了那张纸证而结婚的人,还不少。 小说里的情节,真正发生在现实生活中又是另一版本。 於 www.jianshu.com -

#53.吳汶芳30而立生日願望期許疫情快快過去 - CTWANT

近期新冠肺炎疫情升溫,吳汶芳大愛將3個生日願望都許給新冠肺炎消失,希望 ... 用計」驚喜慶生,今年生日逼近時,她早已警提高覺,自知老梗無效的同事 ... 於 www.ctwant.com -

#54.50 句生日快樂!中、英、日文的生日祝賀詞 - 有肉SUCCULAND

1. 通用的生日祝福範例 · 生日快樂!希望你的所有願望都能成真。 · 生活就像冒險,讓我們在下個一年一起攜手度過吧! · 好好享受這一天。生日快樂! · 三十歲這一年,一定會有 ... 於 succuland.com.tw -

#55.前夫念念不忘 - 繁體小說網

第19章廉價的願望 第20章打臉 第21章禁忌話題 第22章狗不能吃巧克力 第23 ... 第482章冇有十年腦梗做不出來 第483章很意外嗎 第484章還是保持一點距離 ... 於 www.twfanti.com -

#56.有梗的生日願望在PTT/Dcard完整相關資訊

提供有梗的生日願望相關PTT/Dcard文章,想要了解更多有關歷史與軍事文章或書籍,歡迎來你不知道的歷史故事提供您完整相關訊息. 於 historyslice.com -

#57.[討論]你從小到大的第三個生日願望最後有實現嗎? - womentalk

小時候大家都會在每年的生日許下三個願望通常第一個跟第二個都會說出來不外乎世界和平、家人身體健康但是第三個總是在心中默默許下願望而這個願望不能 ... 於 pttstudy.com -

#58.才剛發不自殺聲明...龍龍深夜曬蛋糕許下「這願望」 - 自由娛樂

(翻攝自龍龍的沒梗人生臉書)〔即時新聞/綜合報導〕脫口秀女星「龍龍」 ... 另一方面,龍龍也在IG同步更新貼文,只見圖中有一個生日蛋糕,似乎是在 ... 於 ent.ltn.com.tw -

#59.生日的三個願望。 @ 蝴蝶養貓。蝶戀花戀蝶

喔有啦,還有一直鬧我,害我一直臉很紅又很害羞這樣) ... 很少看到有人生日願望可以講的這麼深吧, ... 第二個願望希望大家都可以快快樂樂(夠陽春老梗的了吧), 於 icemoony.pixnet.net -

#60.[徵女] 生日願望 - Mo PTT 鄉公所

內建二輪四輪,雖然我是宜蘭囝仔但我超級討厭下雨天的,不用擔心下雨天還要穿雨衣,跟朋友講話十句絕對沒有兩句是正經的,還有特別喜歡地獄梗和政治不 ... 於 moptt.tw -

#61.北市議會記者聯誼會送蛋糕柯文哲62歲生日許願:平安幸福

聯誼會代表再問「生日願望會不會希望國泰民安、大家都有疫苗可打?」柯笑說「還是那句話,平安幸福。」 有趣的是,柯文哲收到蛋糕後也不好意思 ... 於 www.chinatimes.com -

#62.好有梗的生日願望 - KZfaq

好有梗的生日願望 . Рет қаралды 155. The Rarest And Most Valuable Card In The Whole World · Disney's Live-Action Simba Was Based On The Cutest Lion Cub Ever. 於 kzfaq.info -

#63.孫藝洲吹不滅蠟燭,這生日願望是有多難實現? - 人人焦點

近日《愛情公寓》中飾演呂子喬的孫藝洲在微博上發布了一段吹生日蛋糕上蠟燭的視頻,引得無數網友笑聲不斷,紛紛表示孫藝洲這生日願望實在太難實現了, ... 於 ppfocus.com -

#64.專訪文武雙全胡瓏貿肯尼生日願望被破梗- 籃球

或是,我們應該這樣討論─ 我們對大前鋒有什麼樣的期待? 1.二號中鋒,傳統苦工近期代表人物:周柏臣、周伯勳。 一... 於 sport.faqs.tw -

#65.適合祝自己生日快樂的句子,既幽默又搞笑,朋友圈一定會互動 ...

7、去年我的生日願望是今年過生日的時候,能有個漂亮老婆,掙個幾百萬,買套房子,買輛車子。想想明天期限到了,去年的願望基本都實現了,唯一可惜的 ... 於 kknews.cc -

#66.實用生日祝福語大全(2022更新) 生日卡片內容|長輩朋友情侶 ...

2022有梗的生日祝福、kuso生日祝福、有創意的生日祝福、特別的生日祝福、 ... 所有等待都能出現,所有願望都能實現,所有期待都能如願,所有夢想都能 ... 於 rainsru.pixnet.net -

#67.面臨太太黑歷史後潘瑋柏生日願望曝光...

而今天同時潘瑋柏同時迎來一年一度的生日,對於生日,潘瑋柏表示:「希望身邊的家人、朋友還有粉絲們都能健康平安,也希望大家喜歡我為大家準備的『生日禮物』--《Mr. 於 ck101.net -

#68.肯尼NOW星球/專訪文武雙全胡瓏貿肯尼生日願望被破梗

胡瓏貿表示:「他對這個稱號不在意,反正這位最強高中生還是要叫我一聲學長」。至於兩人打一場誰會贏?胡瓏貿說:「我要有學長風範,不能讓學弟超越,所以 ... 於 www.nownews.com -

#69.江嘉敏26歲生日許「有骨」願望︰帶眼識人(16:06) - 明報OL

少用啲膠袋,膠飲管,即棄餐具......地球冇咁快滅亡,我可以聽多幾年生日快樂丫(呀)!最後梗係想自己食極唔肥,同埋希望自己成熟啲,識帶眼識人。 於 ol.mingpao.com -

#70.有生之年【收藏獨家月影番外篇:都三十歲了】 - Google 圖書結果

林彥文的二十五歲生日在班長開的酒吧度過。林彥文翻個白眼: 「啊不然你來許! 」有沒有搞錯今天誰是壽星? 「第二個願望,希望我可以賺大錢。」又有傢伙在噓,喊著太俗氣了 ... 於 books.google.com.tw -

#71.胡瓜祕密慶生超走鐘!生日願望送給「十方啟能中心」 - 民視新聞

... 我心裡就有譜了」,而最讓胡瓜哭笑不得的是裡面還有小朋友彩排唱「生日 ... 胡瓜說:「除了生日願望要祝福大家平安健康,其實有個秘密願望,就是 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#72.邁向34歲的人生感言 - 史蘭走馬燈

總算在又吐又拉中撫著肚子的諄諄教誨孩子都有聽進去,這下子為娘的也算是安了一點心。 於是,我決定寫點生日感言。(鋪了這堆梗,話說以我這愛寫的個性,沒發生這些事 ... 於 alanmei.pixnet.net -

#73.江嘉敏願「識帶眼識人」有骨生日願望暗寸馮盈盈 - 新Monday

日前26歲生日的江嘉敏,在社交平台po出一張身穿鮮橙色喜慶衫,笑容滿臉祝自己生日快樂,然後公開今年的生日願望,除了希望疫情早日消失外,更似有所指 ... 於 www.nmplus.hk -

#74.Re: [綴歌] 哈利波特-如果只有跩哥馬份性轉? - c_chat | PTT動漫區

沒梗啦寫不出來啦沒有題材啦「來來,試試看這件」 「唔恩,有點緊呢」 「. ... 人的的歡呼跟鼓掌接著,月桂拿起了刀叉許下了第一個生日願望「嘿嘿~」 ... 於 pttcomic.com -

#75.生日祝福語|朋友生日、父母生日、長輩生日、老師生日、老闆 ...

... 的生日祝福一起整理在這裡,想要特別的生日祝福、有梗的生日祝福,讓 ... 希望你的所有願望都能成真。 ... 祝你生日快樂 願你天天有好事發生! 於 cathy7god.pixnet.net -

#76.生日願望@ 16x1的視窗看世界:: 隨意窩Xuite日誌

還有要看WWE的...XD 拍謝啦其實本來也不太好意思拉那麼多人出來也沒做什麼有意義的事留下來 或者我跟你走... 我們要炒爛海角的梗唱爛海角的歌想等個 ... 於 m.xuite.net -

#77.生日願望千萬不要許的太隨便哦 - 雪花新闻

今天就讲一个因为随随便便许生日愿望,而把自己哥哥弄丢的的故事吧~ 在 ... 在一個普通家庭裏有這麼兩兄妹,那就是電影《快把我哥帶走》中的兄妹倆: ... 於 www.xuehua.us -

#78.用生日願望換別人的ins 好賺٩(˃̶͈̀௰˂̶͈́)و - 梗圖大全MEME ...

用生日願望換別人的ins 好賺٩(˃̶͈̀௰˂̶͈́). 收藏. 「点点赞赏,手留余香」. 赞赏. 还没有人赞赏,快来当第一个赞赏的人吧! 海报. 梗圖. 於 memenow.cc -

#79.再次見到孟庭葦只因雙向奔赴愛(下)幕後篇-時光故事 - 資訊咖

孟庭葦錄影時真誠許下生日願望:. [祝福全宇宙的「亞迷」 平安健康 ... 小編繼續當一位講故事的人,本篇從亞亞祝福語中 「全宇宙亞迷」這個梗開始講。 於 inf.news -

#80.[新聞] 63歲生日願望韓國瑜:台灣安全人民有錢- Gossiping板

完整新聞標題:63歲生日願望韓國瑜:台灣安全人民有錢4.完整新聞內文: 2020-06-16 19:54 聯合報/ ... 噓SivLoMario: 沒梗了,可憐哪6F 06/16 20:04. 於 disp.cc -

#81.抖音寫給自己的生日願望說說

4、希望我的朋友開心每一天。快樂永遠,還有祝我自己工作順利,事業有成! 5、祝自己生日快樂,去年的生日願望已經實現啦! 6、希望ggdd在未來的日子裡,再多坎坷,都 ... 於 www.3du.tw -

#82.真的是巧合!生日慘變男友奶奶忌日...全家「一舉動」女友喊

生日 是每個人的重要節日,而相反的忌日則是眾多人不想面對的一天, ... 誰會先到,而現實生活中就有一個悲慘的案例,原本幸福的一家境因為一樁巧合 ... 於 www.truemii.com.tw -

#83.江嘉敏再次單打馮盈盈? 生日願望:識帶眼識人 - 香港01

少用啲膠袋,膠飲管,即棄餐具⋯⋯地球冇咁快滅亡,我可以聽多幾年生日快樂丫!最後梗係想自己食極唔肥,同埋希望自己成熟啲,識帶眼識人。」 今年6月爆 ... 於 www.hk01.com -

#84.87歲生日余光中許願:天佑台灣 - 好房網News

重陽出生的詩人余光中,昨天許下87歲生日願望,「天佑台灣!」讓台灣度過諸多難關, ... 余光中說,有回妻子搭小黃回家,計程車司機問:去哪兒? 於 news.housefun.com.tw -

#85.生日願望---馬寶貝要健健康康的喲! - 瑞小秋的地盤

馬寶貝..... 最近一生說你的腳腳因為老化.....所以有退化性關節炎跟膝關節異位... 每次看你走路搖搖晃晃的....姐姐真的很心疼.... 一生伯伯說. 於 rachel0926.pixnet.net -

#86.今年生日願望- Photos, Posts

今年生日願望- Photos, Posts at instagram and picboon.com. ... 個粥躺起張床到終於覺得過完哩一日如果願望真喺可以成真我希望聽日真喺葯到病除阿#今年生日願望 梗喺 ... 於 picboon.com -

#87.惡搞師妹COLLAR谷新團歌ERROR拍彩蛋犧牲色相露毛|Viu1 ...

娛樂新聞線上看最新內容: 【2022年2月15日】 仲有3日!就係「214+ERROR 4=218」嘅大日子,各位404係咪已經等到頸都長呢?ERROR就知大家非常心急,就特別預先準備咗 ... 於 www.viu.com -

#88.20張超好笑【生日願望】梗圖!快來看看網友們的搞笑創作!

還有線上梗圖產生器,讓你DIY 自己製作一張! ... 生日願望. 街頭字典查詢:生日願望. 還沒有人撰寫關於「生日願望」的定義。 您知道「生日願望」的意思嗎? 於 memes.tw -

#89.生日願望作文 - Betteeam

生日願望 簡簡單單,疫情快同我消失,全部人都有做,食得飽,人類乖乖愛護地球。少用膠袋及膠飲管,地球無咁快滅亡,我可以聽多幾年生日快樂!最後梗係想自己食極唔肥, ... 於 www.betteeam.co -

#90.祝你生日快樂!網友最常許的十大生日願望| 每日排名調查

2019年6月3日 — 有人的願望是身體健康、世界和平,有的許願娶得美嬌娘,或是釣到金龜婿,你心目中的生日願望是什麼呢? 今日DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據 ... 於 dailyview.tw -

#91.WTA台灣賽/莎法洛娃生日無緣決賽驚喜慶生提早破梗

捷克好手莎法洛娃(Lucie Safarova)4日迎接30歲生日,可惜在WTA台灣公開賽單打4 ... 提前被莎法洛娃發現,但仍有多位工作人員以中英文為她唱生日快樂歌。 於 sports.ettoday.net -

#92.心理學解析:為什麼生日的第三個願望不可以說出來? - 親子天下

「生日快樂!趕快許願,第三個不可以說出來喔~」從小到大過了這麼多生日,不知道大家有沒有想過一件事情:為什麼第三個生日願望都不可以說出來呢? 於 www.parenting.com.tw -

#94.曾沛慈寂寞喊冷自虧黃金剩女生日願望「找到一個好老公」

曾沛慈寂寞喊冷自虧黃金剩女生日願望「找到一個好老公」 ... 還贊她是絕佳的PTT鄉民梗,不過有朋友說她嚴厲,生日纔剛20分鐘就發文,讓她撒嬌說「就很冷咩~」,此外連 ... 於 www.bg3.co -

#95.長輩生日、老師生日祝賀詞 搞笑生日祝福 生日賀卡 生日賀圖

空靈蒐集生日祝福大全,願大家在親友生日這天都能送上溫暖的祝福不論用line ... 每個生日都有禮物,都有祝福,無論你有多少個願望,多少個夢想,我的 ... 於 lovespirit328.pixnet.net