板橋大 遠 百 嘉 儀的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦Compton, Eden Francis寫的 Anti-Trust 和Godoroja, Lucy的 A Button a Day: All Buttons Great and Small都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自 和所出版 。

淡江大學 企業管理學系碩士班 洪英正所指導 賴來佑的 購買價值與人際焦慮對於鋼彈模型收藏動機與行為的影響-以情感依附為調節變數 (2018),提出板橋大 遠 百 嘉 儀關鍵因素是什麼,來自於購買價值、人際焦慮、情感依附、收藏動機與行為、鋼彈模型。

而第二篇論文國立彰化師範大學 國文學系 黃忠慎、彭維杰所指導 李建德的 清代臺灣儒學之研究 (2016),提出因為有 清領時期、臺灣、儒學、朱子學、書院、文昌信仰、敬字亭、旌表價值的重點而找出了 板橋大 遠 百 嘉 儀的解答。

Anti-Trust

為了解決板橋大 遠 百 嘉 儀 的問題,作者Compton, Eden Francis 這樣論述:

Inspired by one of America’s most astounding David and Goliath stories. In 1900, at a time when the richest man in the world was John D. Rockefeller, and his company, Standard Oil, controlled 90% of the world’s oil supply, Ida Tarbell, whose father was destroyed by Rockefeller, takes on Standard

Oil and wins, breaking up the world’s biggest monopoly and changing anti-trust laws forever.

購買價值與人際焦慮對於鋼彈模型收藏動機與行為的影響-以情感依附為調節變數

為了解決板橋大 遠 百 嘉 儀 的問題,作者賴來佑 這樣論述:

本研究探討在鋼彈模型對於收藏者是否具有購買價值,收藏的原因是否因為在人際關係上的不順遂,而收藏鋼彈模型時是否對其抱有情感,最後影響到收藏者的收藏動機與行為。Philip Kotler(2000)認為購買價值,或稱消費價值,是指人們為滿足需要和欲望而尋找、選擇、購買、使用、評價及處置產品、服務時介入的過程活動,包括消費者的主觀心理活動和客觀物質活動兩個方面,由一系列環節、要素構成的完整過程,李睿豪(2010)認為,經由遊玩多人角色扮演線上遊戲可降低人際焦慮程度並對於生活品質能有所改善,會開始願意與他人交談、眼神也會直視對方而較不感到害羞,朱兆友(2018)提出關於飼主與寵物之間的情感依附關係,

他認為飼主對於寵物投入了許多時間以及金錢,久而久之便會把牠視為家人般看待,也因此情感的依附程度就越高,幸福感也會隨之提升,王怡程(2008)提出關於收藏活動的動機因素中,「自我實現動機」、「物質獲得動機」、「觀賞動機」以及「社會動機」都將使收藏者不斷對收藏投入心力,而收藏者能在保存、展示收藏品的過程中獲得更高的情感滿足。 本研究問卷採用立意取樣,樣本對象為各年齡層收藏者,有效問卷為284份並藉由描述性統計、項目分析、信度分析、因素分析、回歸分析、層級回歸分析、t檢定及變異數分析等方式來進行資料分析。研究結果如下所示:H1:購買價值的認同對於收藏動機與行為有顯著正向影響-成立。H2:人際焦

慮對於收藏動機與行為有顯著正向影響-成立。H3:情感依附在購買價值對於收藏動機與行為之影響有顯著正向調節效果-不成立。H3-2:情感依附在購買價值之新奇有趣對於收藏動機與行為上有顯著負向調節效果。H4:情感依附在人際焦慮對於收藏動機與行為之影響有顯著正向調節效果-不成立。H4-9:情感依附在人際焦慮對於收藏動機與行為之意義獲得之影響有顯著負向調節效果。H5:不同的人口統計變項在購買價值、人際焦慮、情感依附及收藏動機與行為上有顯著差異-部分成立。由研究結果得知,情感依附不會對於收藏者的購買價值與人際焦慮在收藏動機與行為上產生任何調節作用,也代表說,即便沒有情感因素的考量,收藏者還是會進行收藏行為

,可能是因為該收藏品的價值也可能是因為收藏者想要以收藏行為來宣洩人際關係上的不愉快。

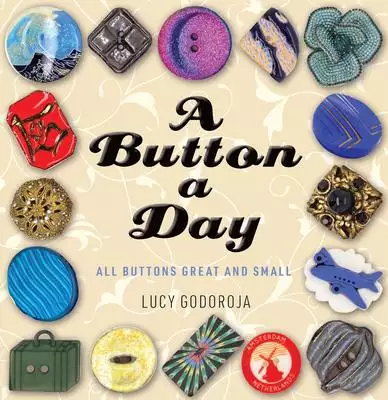

A Button a Day: All Buttons Great and Small

為了解決板橋大 遠 百 嘉 儀 的問題,作者Godoroja, Lucy 這樣論述:

Full of quirky images and insightful stories, A Button a Day is an exploration of the craftsmanship and peculiar history of buttons. From being regulated by law to revolutionized by emerging technologies, these seemingly simple objects have a complex story.

清代臺灣儒學之研究

為了解決板橋大 遠 百 嘉 儀 的問題,作者李建德 這樣論述:

「臺灣儒學」一詞出現於學界,始於1983 年丁榕萍之〈清代教育與臺灣儒學〉一文。臺灣儒學之發展,亦即儒學在臺灣之形成、茁壯及演變。漢族先民有規模地遷入臺灣,始於鄭成功祖孫三代統治時期。當時,陳永華輔佐鄭經,曾規劃「建聖廟、設學校」及一系列培養人才之進程,促使「臺灣儒學」奠基。1895 年臺灣被割讓予日本後,不僅有數任總督為雅好儒風、通於漢詩者,臺灣民間社會亦陸續成立詩社、文社及鸞堂,賡續儒學與傳統漢文化之生命。1945 年二戰結束後,除中國各省碩學鴻儒渡海來臺,執教於諸多上庠文、哲學門外,民間詩社、鸞堂亦有存續、轉型發展者。那麼,在明鄭、日治間之清領時期,其212 年之儒學發展,便具備承先啟

後之歷史地位與應給予重視之可貴價值。本研究即著眼於此,試圖透過文獻研究、現地調查、歸納、分析等方法,對臺灣在清領時期212 年之儒學發展,作一結構相對完整之考述與評析。本論文共分六章,第一章言明研究動機、對前行研究成果加以述評,並就研究課題之時空斷限進行界定,進而陳述運用之研究方法;第二章先分析清廷諸帝頒佈之教育政策,並就臺灣在清領時期由官方先後建置之正式教育機構──儒學、輔助機構──書院之始末、學規、教學進程加以說明,進而臚列各行政區建置啟蒙機構──社學、義學之數量,評析官方對原住民「同化」之教育政策;第三章說明臺灣民間先後建置之書院始末、教學進程,討論各地之文昌祠祀,以及敬字亭、旌表事蹟所

呈現之價值觀;第四章對獎掖臺灣儒學發展有功之治臺賢宦、教育官員、重要科第人物及地方儒林人物、助學仕紳行誼展開述評;第五章則分析治臺賢宦、教育官員、寓臺文士、本土儒者在碑誌、序跋、著述、詩文呈現之儒學思想與儒者情懷,並歸納清領時期臺灣儒學發展之七項特色;第六章就本研究之整體作總結,坦言本研究之局限與從事調查所發現之問題,並提出未來可持續從事之數項研究課題。