林美容教授的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦天野翔寫的 水鬼:橋墩下的紅眼睛 和的 道教復興與當代社會生活:劉枝萬先生紀念論文集(軟精)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自聯經出版公司 和中央研究院民族學研究所所出版 。

玄奘大學 宗教與文化學系碩士班 黃運喜所指導 楊詠喻的 宗教美學—悲劇與信仰 (2020),提出林美容教授關鍵因素是什麼,來自於宗教美學、悲劇、信仰、美的現象、美的範疇。

而第二篇論文慈濟大學 宗教與人文研究所 林美容所指導 郭修文的 從魔神仔談「曠野」的象徵意涵 (2014),提出因為有 靈性本我、薩滿、原型、存有、真實、泛靈認知的重點而找出了 林美容教授的解答。

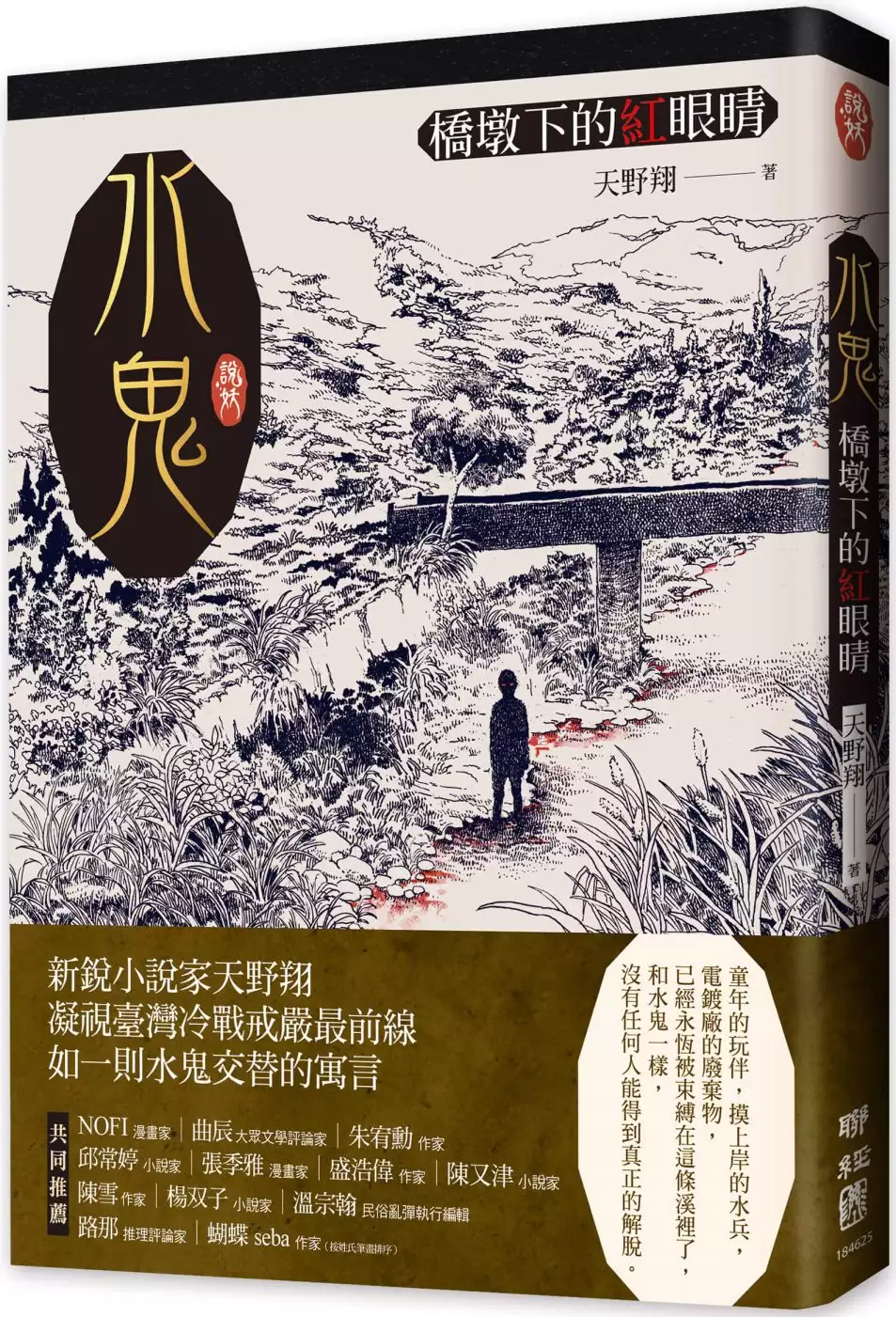

水鬼:橋墩下的紅眼睛

為了解決林美容教授 的問題,作者天野翔 這樣論述:

「只要水鬼不見,恐怖的事情就能劃下句點吧?」 童年的玩伴,摸上岸的水兵,電鍍廠的廢棄物, 已經永恆被束縛在這條溪裡了, 和水鬼一樣,沒有任何人能得到真正的解脫。 新銳小說家天野翔凝視臺灣冷戰戒嚴最前線 如一則水鬼交替的寓言 傳說,水鬼只是怨靈,沒有明確的身形,也有人說水鬼矮矮小小,皮膚暗黑,手腳長著青蛙的蹼,一雙紅眼睛在水面下窺視。 目睹童年玩伴阿堯於戲水時溺斃的記憶,糾纏著日後的廖進良,潛伏為夢中那雙紅眼睛,伴隨他經歷八0年代海域對峙、戒嚴肅殺的金門前線,關於匪軍的謠言如隱伏的波濤。退伍後,回到家鄉,面對的是已為電鍍廠廢棄物破壞

的水田。 小說家天野翔寫厄運的抓交替、寫水鬼傳說一如禁忌的象徵,要聽過這故事的人別接近水邊,切勿走近人心晦暗的赤眼妖物,以免發生意外。 共同推薦(依姓氏筆畫排序) NOFI (漫畫家) 曲辰 (大眾文學評論家) 朱宥勳(作家) 邱常婷(小說家) 張季雅(漫畫家) 盛浩偉(作家) 陳又津(小說家) 陳雪(作家) 楊双子(小說家) 溫宗翰(民俗亂彈執行編輯) 路那(推理評論家) 蝴蝶seba(作家)

林美容教授進入發燒排行的影片

今年六十五歲的 #中文大學 人類學教授 #麥高登,來港二十七年,對香港充滿感情,他早於一九九七年已曾撰文討論香港身份的未來。事隔多年,香港經歷幾次大型抗爭,改變來得比任何人想像的都要快,甚至有人說這一代是「末代香港人」。他說:「我只願很多事情可以繼續,香港可以繼續。」

麥高登訪問第一集:人類學 令我保持好奇

youtu.be/MyKgGaXcbR0

麥高登訪問第二集:留港教育批判思維

youtu.be/ggZ3EoORd5g

00:00 香港人身份的可能性

01:55 香港人身份終將消失?

-----------------------------------------------------------------------------------------

立即訂閱《明周》電子版:

https://bit.ly/3t1Jmmx

明周娛樂 Web/ https://www.mpweekly.com/entertainment/

Instagram/ https://www.instagram.com/entertainment.mpw

Mewe / https://bit.ly/39s8vgS

明周文化 https://www.mpweekly.com/culture/

想食明周 https://www.facebook.com/foodiempw/

INNER https://www.facebook.com/innermpw/

https://www.instagram.com/in__ner

宗教美學—悲劇與信仰

為了解決林美容教授 的問題,作者楊詠喻 這樣論述:

「宗教美學」指人類由於信仰,與其儀式所留下的―包含精神、器物與事蹟。「悲劇與信仰」表示人類在困頓與極度哀傷下,仍然踽踽而行、堅忍不拔、不改其志的情操。本論文研究動機,在於筆者感受美學環繞與擴充人間世,在舉手投足碰觸演繹成意識與風俗文化。人類與大自然,相互的聆聽與交流最是流連忘返、令人陶醉的。然而知識未實踐,與未知無異。偉大的導師是喚醒沉睡在我們內心的知識。從自然崇拜、萬物有靈論、古典進化論,科學、宗教與人文沒有永恆的定律。文化發展與對未知的敬畏,為宗教的起源點之一。藉助群體的力量所形成的社會行為,從其制度和思想的框架,用以達到生存和發展的目的。宗教信仰思索與探討人的存在與終極關懷,並引導人在

喜、怒、哀、樂、得、失、毀、譽間,思考生命的意義和人生的價值。「宗教美學」應有利他與大善為基石,才能成其美,即對於天地人間的「大美」的表現與詮釋。因而,宗教信仰必須是善良與美好的、對人生有幫助利益的。且能落實生命教育的美之教學與善的實踐,並能完成生命創造之完善態度與崇高價值。優質良善的信仰有其底線,此即根本戒律的重要性,以期追求永恆快樂與幸福的象徵原子,在有限的生命與能力下臻至內在的宗教美學。本論文採用質性的人文思考研究方法,並配合演繹方法、邏輯推論與歸納結果,來陳述歷史發生的事件。「宗教美學」最終在善或者能成其大與聖。「宗教美學」教導人們在生命歷程中面對抉擇與困境時,傾於採取往正向思維與偏近

善道德行跡。「宗教美學」實踐斷捨離,從外而內,提升精神素質。六識的真善聖是「宗教美學」的同體大悲。

道教復興與當代社會生活:劉枝萬先生紀念論文集(軟精)

為了解決林美容教授 的問題,作者 這樣論述:

道士的生活似乎以看不到前途的曙光,他們的營業遭到法師、靈媒以及佛教系統等其他階層的蠶食,同時又隨著社會現代化而對他們的需求減少起來,如此夾攻之下再加上教育的普及,連他們的子弟也不再以繼承祖業為潔淨…………劉枝萬 1992 劉枝萬先生(1923-2018) 任職於中研院民族所長達二十五年(1964-1989),恭逢戰後台灣民間信仰復甦恢復的年代,他對於1970 年代以後臺灣民間信仰大型醮典所做的詳細記錄,已成時代絕響,但他對道教未來發展的評估卻是悲觀的。劉先生的研究堪稱是「現場人類學」的一個最佳示範,曾激發了好幾個世代的道教研究者。科儀 道教的現場,是漢人宗教

研究,甚至於也是宗教社會學、宗教人類學領域裡最富有學術挑戰性和啟發性的研究現場。而扣緊這個歷史現場,就是對於劉枝萬先生道教研究最忠實的繼承。經過了時空脈絡的重疊和學術研究成果的累積,本書希望能夠更為立體化劉枝萬當時所描述過的那個道教歷史的現場,並開發出其深刻的理論啟發性,以展現出道教研究之多采多姿且引人入勝的風貌。本論文集,由兩岸道教發展的當代現況出發,由此反照道教科儀的社區與文化位置,並進一步擴展劉先生學術遺產的理論意涵。論文集共有七篇研究論文,分別就道教於漢人地方社會中的象徵意涵、實踐潛能與社會記憶等各方面,提供了嶄新的材料與觀點,希望能在道教研究社會分析方法的層次上有所突破與創新。

從魔神仔談「曠野」的象徵意涵

為了解決林美容教授 的問題,作者郭修文 這樣論述:

本研究繼林美容教授的《魔神仔的人類學想像》(2014)之後,進一步探索人類內在靈性(本我),從原始信仰、基督教、過渡儀式、愛情故事以及魔幻電影等層面來勾勒靈性的輪廓。魔神仔是出沒於荒郊野外的精靈鬼魅,其天性調皮、愛捉弄人甚至會致死、長像奇特又有幻化變身的能力。最早的相關記錄可溯至商周時期與《山海經》中的「物怪」形象。然而,魔神仔不僅是想像或虛假的幻覺,它更是根植於靈性並作為動態的象徵模式,指引著人們走出因現實處境所導致的心靈困乏。每個人皆無意間創造出許多靈性的象徵,也確實活在這些象徵之中。夢境就是我們最常遇見存有(being)與真實(reality)的場域,潛意識才是身心與世界真正的主宰者,

而靈性(本我)作為潛意識的核心基底,其不外乎傳達一既平凡又深刻的訊息:死亡從來就不是終結的事實與奧秘。 魔神仔就是每人心中的薩滿巫師(shaman),是來自靈性(本我)的顯像,作為集體潛意識「原型」(archetypes)之一,其半人半獸形象指向二分對立消融的精神統合狀態,尤其是自我(ego)與本我(self)之和諧。靈性內在於個人心靈深處,也泛在於世界之中。此意味著「場所空間」與「物質實體」也有著心靈基礎,靈性並非形上、不可捉摸與言說的實在存有,其以各種顯像、想像、模式、行動、語文等「象徵」形式顯現自身,而象徵不是靜態的某物對應某物,它還是一廣大、超越時空向度的秩序結構,作為概念、意義

、人格並與世界萬物的締結「共在」(being with)。 曠野的象徵意涵,即指出某種存於事物之外的「超質」向度,尤其當人們意識狀態產生變化時,便逐步進入該象徵領域的運作模式,夢境就是我們最為熟知的象徵世界,也是靈性顯在與自我相遇的場域。靈性(本我)是顆古老的心靈,而其各種不同顯像也非隨意捏造和選取,薩滿巫師半人半獸之形象,即根植於原始生活現實與泛靈認知(animism),出自對大地與萬物的真實記憶。