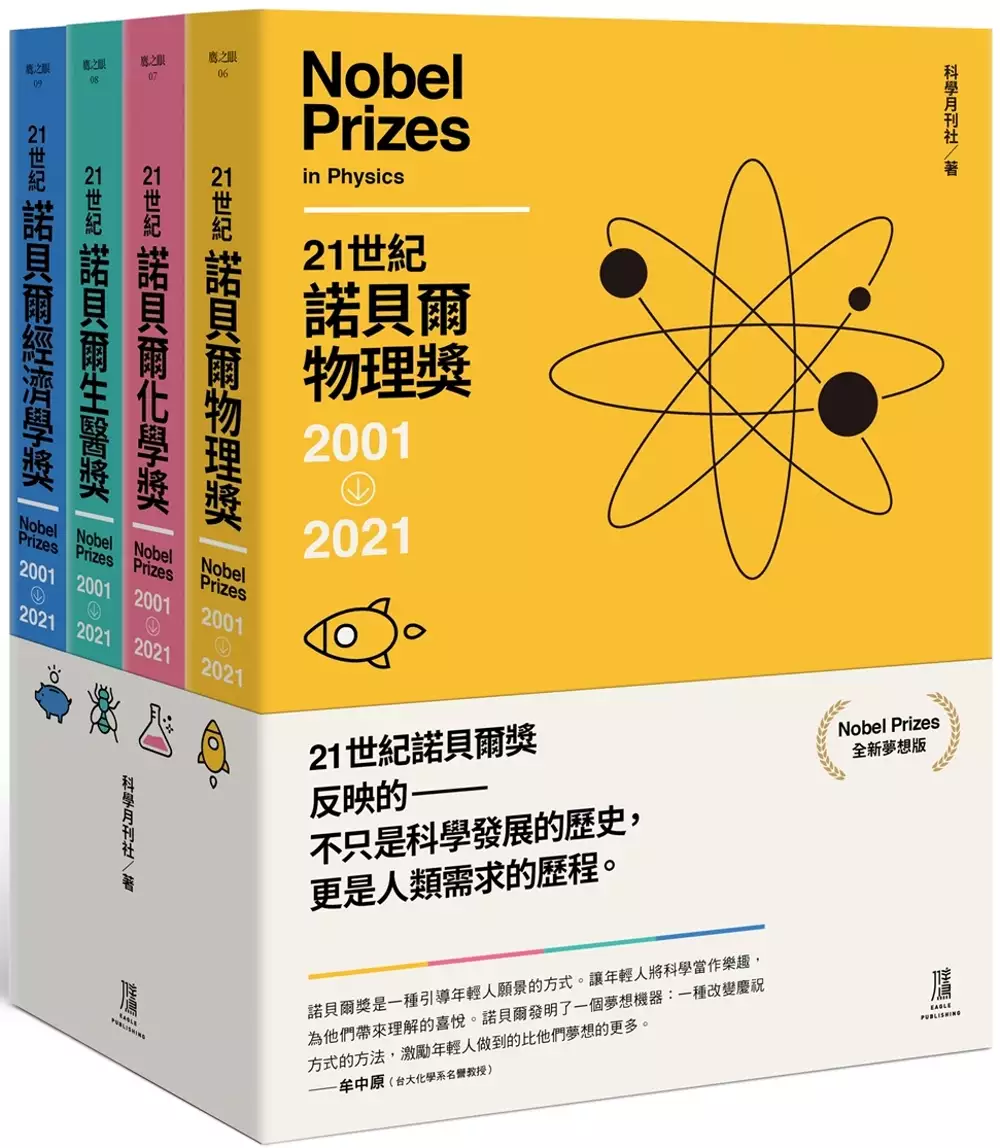

桂冠工廠的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦科學月刊寫的 21世紀諾貝爾獎2001-2021(全新夢想版,一套四冊) 和科學月刊的 21世紀諾貝爾物理獎2001-2021都 可以從中找到所需的評價。

另外網站桂冠實業股份有限公司-最新徵才職缺|CakeResume 找工作也說明:桂冠 企業創立於1970 年,秉持著「創新、認真、負責」的經營理念,在冷凍調理食品的領域深耕,成為冷凍食品的產業標竿,尤其是桂冠湯圓、桂冠火鍋料、桂冠沙拉,更是 ...

這兩本書分別來自鷹出版 和鷹出版所出版 。

朝陽科技大學 工業設計系 蕭明瑜所指導 蔡竹茵的 符號學與解釋性互動論於文創產品設計之運用研究-以醃漬罐設計為例 (2021),提出桂冠工廠關鍵因素是什麼,來自於符號學、解釋性互動論、文創產品設計、皮爾斯符號三角形、文創產品符號三角形。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 美術學系藝術行政暨管理碩士在職專班 廖仁義所指導 林孟華的 藝術、思想與社會實踐-陳界仁藝術生命再閱讀 (2021),提出因為有 陳界仁、錄像藝術、當代藝術、社會實踐、佛法左派的重點而找出了 桂冠工廠的解答。

最後網站海爾中央空調互聯工廠再奪桂冠 - 每日頭條則補充:海爾中央空調互聯工廠再奪桂冠. 2017-06-26 由 微觀青島 發表于3C. 摘要:成功獲得國家二星級綠色建築證書. 位於中德生態園的海爾工業4.0示範基地中央空調互聯工廠 ...

21世紀諾貝爾獎2001-2021(全新夢想版,一套四冊)

為了解決桂冠工廠 的問題,作者科學月刊 這樣論述:

諾貝爾獎是一個引導年輕人願景的方式。 那願景可能是幼稚的,但很重要。讓年輕人將科學當作樂趣,為他們帶來理解的喜悅。 諾貝爾發明了一個夢想機器:一種改變慶祝方式的方法, 激勵年輕人做到的比他們夢想的更多。--牟中原(台大化學系名譽教授) 物理學典範正在轉移,新研究浪潮風起雲湧 大至宇宙,小至粒子,實測與理論並重的諾貝爾物理獎 本世紀諾貝爾獎持續關凝聚態、核物理、天文宇宙學, 乃至於技術突破與材料的創新,與生活息息相關。 無止盡的探索,物理學正不斷朝向知識的邊界前進。 化學獎看起來越來越像生醫獎,又有什麼不可? 近四年來,化學獎女性得主輩出 從塑料的

發展,到尼龍、防水衣服, 再到液晶顯示器,甚至新冠疫苗的研發,生活上的應用無所不在。 化學與生物結合,把研究延伸到複雜的生物系統; 加上與物理的結合,促成物理、化學與生物學的大融通。 最出色的科學家,僅有少數人可以得獎,即使無人知曉一樣很有貢獻。 看懂諾貝爾生醫獎:當研究應用於救命,那喜悅無法衡量。 再生醫學及細胞療法,為遺傳疾病和慢性疾病帶來新希望。 專研開發疫苗、找出新藥,讓病菌不再威脅人類生命。 瞭解神經記憶和辨識機制已成為人工智慧參考的系統, 這些得主,皆為人類福祉做出重大的貢獻。 經濟學是關注「人」的科學,亦是解決人類「互動」難題的哲學,

看懂經濟思潮,才能洞察世界正面臨的問題。 21世紀後的諾貝爾經濟學獎得主, 長年關注人性偏誤、賽局理論、投資、勞動市場, 乃至於永續經營與貧窮的議題。 他們是「俗世哲學家」,以先驅角色,引介獨到且實用的理論給世人。 每年10月諾貝爾獎頒布之後,都不免在媒體和學界引來話題,話題從獲獎人的國家和背景,學術經歷和奮鬥歷程,到得獎感言和頒獎花絮,諾貝爾獎誠然是全球科學界每年最大的盛事,因為它代表了科學成就的巔峰,也展現了科學發展的最新趨勢。 《21世紀諾貝爾獎2001-2021套書》集結科學月刊每年在諾貝爾物理獎、化學獎、生醫獎、經濟學獎得主公布時,邀請國內該領域的專家

,針對該年各個得主的生平事蹟和得獎領域做深入分析,以深入淺出的文字和說明,讓讀者瞭解最前沿的科學研究現況。從學術發展的潮流到學術傳統的傳承,前瞻性地引導讀者思考科學的前景。 值得一提的是,這些撰稿的台灣科學家當中,有許多和得獎大師有師承關係,讓我們一窺得獎者或特立獨行的研究風格,或平易近人的為人處事一面,更神遊於他們治學的風範和精神,諾貝爾獎,得之不易,但有跡可循。 以科學月刊多年累積的份量,除了三個諾貝爾科學獎像,鷹出版這次再加上諾貝爾經濟科學獎,將以加倍(年份加倍)、超值(增加經濟獎)的內容,宴饗大眾,值得購買珍藏。 名人推薦 曾耀寰(科學月刊社理事長、中研院物理所副技

師) 累積2001年2021年的諾貝爾經濟科學獎,年份加倍、超值的內容,宴饗大眾,值得購買珍藏。 物理學獎導讀:林豐利(台師大天文與重力中心主任) 諾貝爾獎是學術界的桂冠,得獎者將進入史冊,得獎的工作通常是學術研究的里程碑,不只承繼先人的努力,往往也開啟往後的研究途徑。累積2001年至2021年的諾貝爾物理獎,年份加倍、超值的內容,宴饗大眾,值得購買珍藏。 化學獎導讀:牟中原(台大化學系名譽教授) 至2021年,諾貝爾化學已授予187人,其中包括7名女性。7/187 這比例當然是非常低。但值得注意的是7名女性得主當中的4人是在21世紀。尤其是近四年來女性的突出表現實在令

人鼓舞。 生醫獎導讀:羅時成(長庚大學生物醫學系教授) 2022年預測得生理/醫學獎呼聲最高的兩位科學家是卡塔琳(Katalin Kariko)與魏斯曼(Drew Weissman),他們發明mRNA當作預防新冠病毒感染的疫苗,在2020年疫情嚴重期間讓上億的人免於感染或死亡。以mRNA當作藥物是個非常突破性新發明,mRNA不只可以應用在流行性的病毒感染預防上,也可以應用在癌症的治療,我猜測他們未來一定可以獲得諾貝爾獎。 經濟學獎導讀:莊奕琦(政大經濟學系特聘教授) 現代經濟學是一門非常量化的社會科學,本世紀以來,尤其是過去十年間,研究方法論上的突破屢獲肯定,更加強化以科學

的嚴謹態度來研究經濟與社會問題的取向。 推薦文:寒波(盲眼的尼安德塔石器匠部落主、泛科學專欄作者) 科學類諾貝爾獎得主,以地理劃分,大部分位於北美、少數歐洲國家和日本;以族裔區分,多數為白人;以性別區分,絕大部分是男性。諾貝爾獎評選看的是結果,這反映出過往百年的科學研究,全人類只有少數群體參與較多;往積極面想,人類的聰明才智,仍有許多潛能可以挖掘。

桂冠工廠進入發燒排行的影片

嚴格把關豬肉產地,捍衛市民朋友的健康是我們的首要原則。

今天一早 #侯Sir 到 #桂冠實業股份有限公司 關心肉品 #產地溯源 和 #風味管理 等措施,面對明年中央即將開放 #萊克多巴胺 美豬進口,想必會對國內肉品產業帶來不小的衝擊。對消費者而言,最重要的就是有明確標示產地的商品, #王正明 董事長說他們的老產品50年如一日,第一關溯源管理,保證使用台灣豬,第二關風味、抽樣管理確保台豬品質。雖然成本高,卻是給消費者最安全的保障。

民眾最關心,也是侯Sir最擔心的就是在 #夜市、#傳統市場 和 #小吃攤販 上的散裝加工肉品,像是大家常吃的 #貢丸、#香腸、#肉鬆 等,因為價格較低廉,散裝也無法清楚標示來源,是目前最嚴峻的挑戰。新北市府除了針對全市152家肉品加工產業進行查核外,也會輔導建立 #風險管理,更重要的就是積極查核散裝豬肉加工品,務必要有一致性管制配套措施,讓產地公開透明化,全力守護市民健康,才能讓消費者買得安心、吃得放心。

#行動治理 #安居樂業 #侯友宜

符號學與解釋性互動論於文創產品設計之運用研究-以醃漬罐設計為例

為了解決桂冠工廠 的問題,作者蔡竹茵 這樣論述:

文化為人與社會之間互動產生的文本,從過去到現在隨時代的發展不斷積累,隨時間的轉變人們看待事物的視角與詮釋會產生變化,造就不同的思維與觀點,文化也會隨思維、觀點的不同產生變化。每年清明節前後是臺灣青梅的產季,以青梅醃漬製成的醃梅為臺灣特色美食之一,臺灣醃梅作為臺灣文化的一部分,傳承是每個文化在面對時間推移必須要面對的課題。 皮爾斯(Charles S. Peirce)符號三角形三端互相影響,其中一端發生改變,其他兩端也會有所影響。文創產品符號學由學者蕭明瑜以皮爾斯符號學作為基礎應用於文創產品設計領域中,並協助設計者在設計過程以具有架構與脈絡化的方式,引導設計者彙整資訊與創造文創商

品。本研究透過詮釋學領域中解釋性互動論的五步驟,由文創產品符號三角形的詮釋端以解釋性互動論的五步驟進行文化文本的分析,藉由詮釋端具方向性理解文化文本的越透徹,越能夠使其所乘載的文化符碼越明確,加深設計者在分析與探討文化文本的過程中更容易擷取、貼近文化文本想傳遞的符碼。 文創產品符號三角形之詮釋端具有多元、彈性的特色,過去在文創品設計過程中三角形的詮釋端多作為說明文創產品設計理念為主,本研究由文創產品符號三角形詮釋端的分析與再詮釋作為設計的出發點建構三角形另外兩端。解釋性互動論之五步驟為質性研究分析對象的一種方式,透過有條理的方式釐清抽象、繁複的概念。本研究以運用文創產品符號三角形之詮釋端

結合解釋性互動論五步驟,塑造一個由詮釋端開始建構文創商品的設計模式,透過文化資料分析與文創產品設計兩大設計流程,協助設計者在設計過程深化文化、產品的分析與擷取元素,詮釋出新設計新價值。

21世紀諾貝爾物理獎2001-2021

為了解決桂冠工廠 的問題,作者科學月刊 這樣論述:

大至宇宙天文,小至中子粒子, 實驗觀測與理論齊頭並進,看得懂的諾貝爾物理學, 學術典範正在轉移,新研究浪潮風起雲湧。 每個世代的得獎者皆有其特色,反映著近代物理學的歷史和演進。 進入21世紀之後的諾貝爾物理獎得主, 長年關注的領域,涵蓋凝聚態、核物理、天文宇宙學, 乃至於技術突破與材料的創新,與生活息息相關。 他們以先驅角色,引領科學不斷朝向知識的邊界前進。 ◎本世紀諾貝爾物理學獎的二、三事 •2021年物理獎首度頒給氣候變遷學者,關注地球暖化。 •若沒有藍光LED燈的發明,本世紀的夜晚將截然不同! •2009年諾貝爾物理獎打破慣例,給予

三位科技人對於網路的貢獻。 •多虧2007年得主,iPod能達到微小化又有良好訊號。 ‧2012年得主為超快速量子電腦的實現跨出了第一步。 ‧史上只有一位諾貝爾物理獎得主也獲得了搞笑物理學獎。 每年10月諾貝爾獎頒布,總在媒體和學界引來話題,從獲獎人的國家、背景、學術經歷和奮鬥歷程,到得獎感言和頒獎花絮,誠然是全球學界每年最大的盛事,因為它代表得主在科學成就的巔峰,也能展現出科學發展的最新趨勢。 《21世紀諾貝爾物理獎2001-2022》集結《科學月刊》每年在諾貝爾獎得主公布後,邀請國內同領域的專家,分析該年各個得主生平事蹟和得獎領域,以深入淺出的文字和說明,讓讀

者瞭解物理研究的最新景況,前瞻地引導讀者思考科學的前景。 從1960年到1999年四十年間的頒發次數比例,凝聚態領域約45%,粒子與核物理領域約40%,天文與宇宙學領域約13%,技術領域約5%。因為有些年份頒發給不同領域,所以加起來略超過100%。其中技術領域只有兩項,分別是1966年雷射技術的先導研究,以及1971年全像攝影。這兩個技術領域項目對於現代生活的影響微乎其微,完全無法與之前討論過的本世紀的三個技術獎項相比。 相對而言,本世紀目前為止的獎項的分配比例分別為:凝聚態領域約 40%,粒子與核物理領域約 23%,天文與宇宙學領域約27%,技術領域約14%。相比之下,最明顯的就

是粒子與核物理的比例下降約一半,天文與宇宙學的比例則加倍。而技術領域的成長更是驚人的三倍且重要性大增。這樣的變化隱含著上世紀末到本世紀初這二、三十年間學術領域的消長與學術典範的轉移。 天文與宇宙學的比例加倍,部分理由是過去由於技術上的巨大挑戰,天文學中有關黑洞或重力波的直接觀測在過去一個世紀中幾乎沒有重大進展,直到最近相關的實驗觀測才陸續到位。其中劃時代的突破是2015年開始運行的重力波雷射干涉儀(LIGO),開啟了黑洞與重力波天文學的新時代。2017年諾貝爾物理獎頒給證實重力波存在的萊納.魏斯(Rainer Weiss)、巴里.巴利許(Barry Barish)和基普.索恩(Kip T

horne);2020年則頒給約六十年前就提出黑洞形成理論的潘洛斯(Roger Penrose)與較近的近黑洞觀測研究。而在宇宙學方面,宇宙學家也嘗試建立宇宙學的標準模型,而這是2019年物理獎所頒發的主題之一,當年給獎的另一個主題是系外行星。 至於技術領域則著眼於材料的創新。本世紀所頒發的三個技術領域相關的物理獎恰恰都與我們生活息息相關。它們分別是2000年的半導體集成電路(IC),2009年頒發的光纖與感光耦合元件(CCD),以及2014年的藍光二極體。如果沒有這幾項發明,我們將生活在完全不同的21世紀。 另外值得一提的是,為本書撰稿的台灣物理學家中,有許多師出諾貝爾獎大師門下

,能一窺得獎者或特立獨行的研究風格,或平易近人的為人處事一面,更神遊於他們治學的風範和精神。 名人推薦 曾耀寰(科學月刊社理事長、中研院物理所副技師) 累積2001年2021年的諾貝爾經濟科學獎,年份加倍、超值的內容,宴饗大眾,值得購買珍藏。 導讀:林豐利(台師大天文與重力中心主任) 諾貝爾獎是學術界的桂冠,得獎者將進入史冊,得獎的工作通常是學術研究的里程碑,不只承繼先人的努力,往往也開啟往後的研究途徑。累積2001年至2021年的諾貝爾物理獎,年份加倍、超值的內容,宴饗大眾,值得購買珍藏。 推薦文:寒波(盲眼的尼安德塔石器匠部落主、泛科學專欄作者) 就算不是研

究科學的讀者,閱讀諾貝爾獎的介紹,以及厲害科學家的故事,想必也能滿載而歸。

藝術、思想與社會實踐-陳界仁藝術生命再閱讀

為了解決桂冠工廠 的問題,作者林孟華 這樣論述:

藝術作為創造自我能力(power)的可能,蘊含對生命課題的探討,拉近與社會現實的間隔,也展現了一時代思潮的藝術語言與社會特徵,藝術似乎成為報導、紀錄與批判反思的介質,大敘事下的歷史展現,或個人生命記憶的故事。政治藝術或帶政治語境的藝術而言,最終仍得在藝術本質上出發,藝術從來都是一種想像的蔓延,本研究以陳界仁藝術創作對於當下社會徵狀、文化意義及歷史演進的銘刻,試圖找到何種當代思辯的方向。 本研究第一章為緒論,第二章從當代藝術(contemporary art)中觀念、身體、跨域、影像藝術等特異媒介(media specifit),所呈現社會文化議題,作為接續論述的基石,並返回臺灣

歷經60年代現代思潮、70年代鄉土風潮、80年代社會運動迸發、90年代全球化狂潮迄今科技資本一體現象,梳理臺灣藝術發展脈絡。第三章進一步回望陳界仁的創作路徑,涉及表現形式、議題內涵及核心思想,瞭解藝術家創作與實踐,介於內在感知與外在事物關係性質(relational property),透過身體去突破、衝撞當時的政略體制,去試圖用「説」以外的方式,蛻現內在的感受,以「造影」作為對抗科技技術,讓歷史記憶中的斷裂缺口,重新被看見。第四章從生命經驗、歷史記憶出發,回應當代社會文化關係,係思想家、藝術家、抑或行動實踐者,以觀念、思想與意識展開社會文化敘事、社會關係對話與思想語彙傳達主題探討。第五章結論

,從藝術家的創作史,思考藝術的社會精神及語藝傳達,開啟另一扇「再閱讀」(re-reading)的觀景窗。 研究發現,陳界仁的藝術創作計畫與行動,對於社會、政治與個人精神擴延意義,以及後續觀者解讀的想像,其產生無數「再創作」詮釋的潛能;「時間」是陳界仁作品中一直探詢的母題,援引佛法思考觀,試圖揭弊看不見的無明(avidyā)與不斷位移座標的彼岸,影像敘事時間中,緩慢鏡頭恍惚凝結的瞬間,讓事件的時序脫離,邀請觀者進入並提問,以「空性」(śūnyatā)作為超脫幻象的循環,成為陳界仁映照世界的方法論。

桂冠工廠的網路口碑排行榜

-

#1.桂冠實業股份有限公司八德廠| 靠北餐廳

桂冠 實業股份有限公司八德廠情報,【工作內容】桃園市八德區- 1. ... 2021年7月2日-94 個工作機會|工廠儲備幹部【桂冠實業股份有限公司】、工廠品管專員-二廠【桂冠 ... 於 needmorefood.com -

#2.美國空姐染疫昏迷3周醒來雙手雙腳壞死須截肢 - 加拿大星島日報

當時工廠內約有一百一十人,正為聖誕節的定單趕工。 ... Universe)周一於以色列舉行,21歲印度小姐桑杜(Harnaaz Sandhu)摘下桂冠,亞軍是巴拉圭的 ... 於 www.singtao.ca -

#3.桂冠實業股份有限公司-最新徵才職缺|CakeResume 找工作

桂冠 企業創立於1970 年,秉持著「創新、認真、負責」的經營理念,在冷凍調理食品的領域深耕,成為冷凍食品的產業標竿,尤其是桂冠湯圓、桂冠火鍋料、桂冠沙拉,更是 ... 於 www.cakeresume.com -

#4.海爾中央空調互聯工廠再奪桂冠 - 每日頭條

海爾中央空調互聯工廠再奪桂冠. 2017-06-26 由 微觀青島 發表于3C. 摘要:成功獲得國家二星級綠色建築證書. 位於中德生態園的海爾工業4.0示範基地中央空調互聯工廠 ... 於 kknews.cc -

#5.目標瞄準FIA GT桂冠,Nissan發表GT-R工廠賽車 - U-CAR F1

目標瞄準FIA GT桂冠,Nissan發表GT-R工廠賽車 ... 和Nismo將供應Sumo Power GT和Swiss Racing Team兩支車隊,以全新GT-R工廠賽車投入GT1組別賽事。 於 f1.u-car.com.tw -

#6.台灣即時新聞 - Vexed.Me

農曆春節將至,台中長榮桂冠酒店第7年與慢飛家族中彰投8家機構合作「愛的加菜金及全年加菜金募集計畫」,希望募集100萬幫助242戶弱勢身心障礙家庭,活動開跑1個多月, ... 於 vexed.me -

#7.粽子出包桂冠停止出貨道歉 - 環境資訊中心

知名食品廠桂冠102首度首次推出南部口味粽子,特別挑選擁有CAS優良食品認證的工廠代製,禹昌是第一次配合的廠商。5月16日特地到禹昌訪廠, ... 於 e-info.org.tw -

#8.君品、桂冠跨界聯手合推冷凍逸品- A16 產業商業- 20181016

為擴大營運動能,雲朗觀光集團旗下台北君品酒店攜手食品大廠桂冠實業跨界 ... 過去觀光飯店跨足食品零售市場,多是尋找中央工廠委外代工生產,君品此 ... 於 m.ctee.com.tw -

#9.受性騷擾事件牽連遭拒買桂冠即日停產「巧克力湯圓」火速切割 ...

桂冠 今7日則發聲明指出,為尋找巧克力的頂級原料,因此透過供應商福灣公司進口東南亞「Malagos Agri-Ventures Corporation」原料,桂冠期盼與消費者站在 ... 於 newtalk.tw -

#10.【問題】有在桂冠公司工作還是食品工廠工作的可以分享嗎

最近收到桂冠公司的面試通知下禮拜二會去想請問有沒有在食品工廠工作的前輩或是桂冠公司上班的另外有穿過無塵衣的嗎. 於 forum.gamer.com.tw -

#11.春古風留美体- 桂冠花生湯圓

桂冠 實業股份有限公司出品. 公司:台北市羅斯福路三段12它是. 工廠:新北市中和围墙和路60. 消費者見室靠話:080-03170,(02)2365-03. 工龄妇脚統一糖號:9516521-21晚在地, ... 於 www.gwsm.gov.tw -

#12.桂冠工廠在PTT/Dcard完整相關資訊 - 數位感

提供桂冠工廠相關PTT/Dcard文章,想要了解更多桂冠抽獎、桂冠工廠、桂冠網購有關 ... LAUREL桂冠食品桂冠公司成立於1970年,是大家熟悉的經典美味,陪伴消費者走過近半 ... 於 timetraxtech.com -

#13.基隆親子餐廳

甚至連Discovery裡的汽車超級工廠節目,他也不放過收看的機會,. ... 長榮桂冠基隆步行就可以基隆廟口夜市,長榮桂冠基隆館對面就是郵輪碼頭,非常方便! 於 479107blog.psychologedesch.at -

#15.LAUREL桂冠食品

桂冠 公司成立於1970年,是大家熟悉的經典美味,陪伴消費者走過近半個世紀,一直秉持著「創新、認真、負責」的經營理念來服務消費者。在現代人繁忙的生活步調裡, ... 於 www.laurel.com.tw -

#16.桂冠實業股份有限公司中和二廠· 王坤山· 新北市中和區橋和路六 ...

營利事業統一編號, 18868215 ; 工廠登記編號, 99616521 ; 工廠名稱, 桂冠實業股份有限公司中和二廠 ; 工廠設立許可案號, 07910000182565 ; 工廠地址, 新北市中和區橋和路六O號. 於 datagovtw.com -

#17.桂冠實業股份有限公司(713項情報)

桂冠 實業股份有限公司,統一編號:18868215,電話:02-23210335,傳真:02-23678337,公司所在地:臺北市 ... 桂冠實業股份有限公司新北市中和區, 食品工廠作業員, 2021-08-28. 於 www.twfile.com -

#18.桂冠工廠 :: 百貨業者資訊

桂冠 食品工廠將開放實習名額,並透過系統化的教育訓練,培養 ...,2015年8月20日—低調冷凍食品一哥桂冠,四十五年,首次敞開工廠大門,展示老品牌對食材的講究及細膩的製造 ... 於 ds.iwiki.tw -

#19.東吳枚友第七期 - 東吳大學

桂冠 實業股份有限公司董事長、財團法人CAS優良農產品發展協會董事長 ... 尋求轉型的答案,輾轉從一位記者友人的介紹下,到當地的冷凍工廠參觀,並發現許多冷凍工廠已經 ... 於 www.scu.edu.tw -

#20.桂冠實業股份有限公司

桂冠 實業股份有限公司(LAUREL ENTERPRISES CORPORATION),統編:18868215 電話:02-23210335 ... (文字:桂冠健力肽), 桂冠健力肽 ... 桂冠實業股份有限公司的相關工廠. 於 www.twincn.com -

#21.[北部] 桂冠實業徵中和食品工廠正職作業員ik16338102 PTT批 ...

【公司名稱】桂冠實業股份有限公司【工作職缺】工廠作業員【工作內容】 1、負責生產線機器、設備操作,並維持機台正常運作。 2、進行產品組裝、檢驗、出貨作業。 於 www.ucptt.com -

#22.知名飯店廚房失火濃煙密布@ 油煙處理設備 - 隨意窩

資料來源:東森新聞電子報基隆長榮桂冠酒店今天早上八點發生火警,疑似廚師做菜時不小心引發火災,雖然很快都被撲滅,但整間飯店都是濃煙。 一陣一陣的黑煙, ... 於 blog.xuite.net -

#23.桂冠實業股份有限公司 - 104人力銀行

應徵桂冠實業股份有限公司工作,請上104 人力銀行投遞履歷。 ... 加入桂冠,和我們一起邁向台灣飲食文化的新紀元。 ... 桂冠實業股份有限公司工廠研發生產作業線. 於 www.104.com.tw -

#24.晶達為桂冠量身訂做智能貨架廣告數位看板 - DigiTimes

工業顯示器及電腦系統領導品牌晶達光電與台灣飲食業龍頭桂冠實業合作,於台北國際食品展領先導入智能貨架系統(Smart Shelf Display System), ... 於 digitimes.com.tw -

#25.宏亞食品工廠暨桂冠低溫物流中心」,名額有限(23人)

受文者, 本會農畜漁產品、加工食品、乳品、保健食品、食品添加物、進口牛肉專案小組 · 速別, 最速件, 傳真:(02)2536-3328 · 日期, 2016/5/4, 承辦人:國內業務組 ... 於 www.ieatpe.org.tw -

#26.清華攜手日本DAICEL 打造桌上型微流體化學工廠【2021.10.28 ...

清華攜手日本DAICEL 打造桌上型微流體化學工廠【2021.10.28秘書處】 ... 本校榮獲「台灣永續典範大學獎」,並獲頒最高榮譽桂冠。 於 www.nthu.edu.tw -

#27.他娶了工廠女工!感覺妻子不一般6年後才知她是清朝皇妃

他娶了工廠女工!感覺妻子不一般6年後才知她是清朝皇妃 · 行駛懸崖邊公路印度司機秀絕技 · 吃桂冠冬至湯圓幸福圓滿家庭儀式感 · 水造未來韌性城市跨領域談 ... 於 www.setn.com -

#28.桂冠精緻旅店旅遊資訊

老街溪河川教育中心 · 中壢夜市 · 新勢公園 · 老街溪水岸自行車道 · 中原大學 · 中原夜市 · 養樂多工廠 · 黑松飲料博物館. 於 laurel.hotel.com.tw -

#29.粽子出包桂冠停止出貨道歉 - 痞客邦

喔喔前幾天才說桂冠都沒事低知名食品廠桂冠今年首度委託下游禹昌公司代製 ... 桂冠企劃部處長黃淳仁表示,今年首次推出南部口味粽子,因為工廠端比較 ... 於 reay0001.pixnet.net -

#30.忍者工廠挑戰極限運動、享受長榮桂冠菓森林心家主題繪本房。

【台中二日行】一打二也可以這麼簡單!草悟廣場找尋生活智慧、忍者工廠挑戰極限運動、享受長榮桂冠菓森林心家主題繪本房。 於 www.me4child.com -

#31.斃死豬便當一賣連五年

一早台中縣衛生局人員就到這間金桂冠便當工廠檢查,仔細比對五年來公司向廠商訂貨的數量和產品,從帳單上查出,金桂冠便當九十二年曾經向浤家食品訂購 ... 於 news.cts.com.tw -

#32.中國「世界工廠」桂冠將易主?越南製造正在創造奇蹟 - 壹讀

據全球領先的財務及科技諮詢服務公司Deloitte的一項調查顯示,越南或將成為15年來製造業最發達的國家,未來越南製造將在供應上占據主導地位。 於 read01.com -

#33.桂冠實業股份有限公司嘉義廠 - OPENGOVTW

桂冠 實業股份有限公司嘉義廠(工廠登記編號99655620)為經濟部工業局登記的工廠。工廠代表負責人為王坤山。 工廠地址為嘉義縣民雄鄉興南村工業二路14-2號。 於 opengovtw.com -

#34.[新聞]後疫情陣痛期! 南部餐廳陷缺工窘境 - PTT 熱門文章Hito

時薪開到400元都找不到人,這情況在南部也很慘。 · ,但大家都覺得餐飲業太累了,寧願選擇工廠或外送,他只能自己跳下第一線,內場缺人就幫忙料理,端餐盤 ... 於 ptthito.com -

#35.開發冷凍家庭備餐主食桂冠斥資15億建廠 - UDN

桂冠 主要產品為湯圓、火鍋料、沙拉、微波食品,除了內銷,也開拓香港、美洲及東南亞市場,因應快速料理趨勢及逐漸擴大的市場版圖,計畫開發更多「冷凍家庭 ... 於 udn.com -

#36.桂冠壽司-台灣公開資訊網

工廠 名稱, 桂冠壽司. 工廠地址, 新竹市東區文華里光華南街2-3號一樓. 負責人, F501060餐館業F203010食品什貨飲料零售業ZZ99999除許可業務外.得經營法令非禁止或限制之 ... 於 tw.datagove.com -

#37.新北林口龜山一日遊》10個林口龜山景點一次玩 - 寶寶溫

南僑觀光工廠點水樓,提供冠軍小籠包DIY,卡比索冰淇淋蜜糖吐司DIY、小丑冰淇淋聖代DIY,一次滿足孩子愛吃愛玩的天性,全程都有冷氣吹,場地就在桃園 ... 於 bobowin.blog -

#38.桂冠實業股份有限公司中和一廠, 電話號碼02-22401488

桂冠 實業股份有限公司中和一廠於新北市食品工廠名冊資料集。工廠/製造場所名稱:桂冠實業股份有限公司中和一廠,電話號碼:02-22401488,工廠/製造場所地址:新北市中和區 ... 於 data.zhupiter.com -

#39.卡司‧蒂菈樂園(金格觀光工廠) - 蘆竹區- 桃園市- 台灣旅遊資訊

三層樓的室內建築集結了工廠產製、親子體驗及輕食餐飲、伴手禮商品區,親子同遊可在此享受愉快的甜點美食時光。 來到Castella Land首先映入眼簾的將會是令人驚豔的三顆蛋形 ... 於 www.travelking.com.tw -

#40.【台北景點】桂冠窩廚房-全台唯一室內親子旅遊景點

【台北景點】桂冠窩廚房-全台唯一室內親子旅遊景點現在布咕先生來跟大家介紹一個室內景點不止可以在舒適的環境還 ... 台北及新北市好玩的旅遊景點、觀光景點、觀光工廠. 於 nixojov.pixnet.net -

#41.ISO認證,安規,ISO22000食品安全認證: 威京國際股份有限公司-

桂冠 公司—... 田原香藥... 規劃施工 · 食品工廠... 提供一次... 請與我們聯繫、將由專案經理現場評估規劃. 免付費電話:0800-888-655 線上詢 ... 於 www.iso-haccp-gmp-cas-ce.tw -

#42.讓我們期待下次相見.

200. 讓我們期待下次相見. 於 www.icatalog.com.tw -

#43.公告第十一屆哲學桂冠獎徵文 - 台大食品科技研究所

公告第十一屆哲學桂冠獎徵文. 2020-11-17; 宋庭瑄. 第十一屆哲學桂冠獎徵文辦法出爐了! 相關資訊,請參考以下網址:. https://www.philo.ntu.edu.tw/?p=5185 This is ... 於 www.fst.ntu.edu.tw -

#44.桂冠不只冬天賣湯圓!50歲冷凍食品霸主,如何一年四季都讓 ...

目前桂冠的湯圓市占率近九成,火鍋料、微波食品市占率約五成, ... 時至今日,台塑網服務涵蓋智慧工廠與智慧企業兩大範疇,從工廠生產與監控、巡檢與 ... 於 www.bnext.com.tw -

#45.美豬肉進口衝擊食品加工產業侯市長訪廠展開關懷協助

桂冠 實業股份有限公司王正明董事長親自迎接歡迎市長團隊到訪,侯友宜市長 ... 經發局等機關分3階段管理,第1階段確認全市152家肉品工廠溯源管理與產地 ... 於 www.economic.ntpc.gov.tw -

#46.長榮(2603) | K線-討論區-股市爆料同學會 - 理財寶

展望下半年,北美氯鹼工廠產能恢復,亞洲廠結束歲修提高產開工率。預計21H2供給將恢復正常;而21Q2需求端受到印度二次疫情的爆發、孟加拉齋戒月影響、印度Q3進入雨季為 ... 於 www.cmoney.tw -

#47.深化產業價值觀光工廠向前行-工業技術與資訊月刊

經濟部自2003年起積極輔導國內傳統工廠轉型,以創新思維導入服務加值的營運內涵 ... 帶王觀光工廠、寶熊漁樂館等8家觀光工廠脫穎而出,戴上全國觀光工廠最榮耀的桂冠。 於 www.itri.org.tw -

#48.食品業者登錄資料集

公司或商業登記名稱 公司統一編號 業者地址 食品業者登錄字號 桂冠實業股份有限公司 18868215 台中市南屯區工業22路32號 B‑118868215‑0000... 桂冠實業股份有限公司 18868215 高雄市大寮區大寮里利民街23號 E‑118868215‑0001... 桂冠實業股份有限公司 18868215 台南市永康區中正南路490巷51號 D‑118868215‑0001... 於 sheethub.com -

#49.桂冠實業股份有限公司 - 面試趣

桂冠 實業股份有限公司面試經驗、面試問題、自我介紹、面試準備、面試流程、薪水年終等精彩 ... 為何離職&想來桂冠,目前工作主管怎麼評斷你的績效? ... 工廠儲備幹部. 於 interview.tw -

#50.夢想街57號內容介紹桂冠冷凍食品代名詞

40年前,一台台冰箱的出現,差點打敗以賣冰塊和出租冷凍庫起家的桂冠食品,卻也 ... 經過36年的投資和耕耘,桂冠工廠每日生產冷凍食品的產能可高達160 ... 於 supershingetter.pixnet.net -

#51.頭家開講!樂於食遊於畫桂冠總經理靠速寫拉近客戶距離

王正明,是桂冠冷凍食品的總經理,也是開過3次個展的速寫畫家。 ... 幾年前第一代專門管工廠的老二王坤地過世後,兄弟都覺得該慢慢放手,逐步 ... 於 finance.ettoday.net -

#52.桂冠巧克力湯圓上市4天就下架?專訪董事長:不解釋 - 天下雜誌

王正明決定拋去過去製造業思維,把桂冠轉型為食品服務業,走出工廠,傾聽消費者聲音。 第一步,是在總公司一樓成立廚藝教室「窩廚房」,每個月開設 ... 於 www.cw.com.tw -

#53.2021 餐飲產業論壇/ 餐飲升級的挑戰與機會

「瓶蓋工廠台北製造所」的前身為南港瓶蓋工廠,經整修後規劃為文創基地,園區內包含:職人手創空間、 ... I棟(原高壓印鐵工廠) ... 桂冠營銷中心副總經理:王振宇. 於 www.popoptaipei.com -

#54.誰怕誰,不是郭台銘說了算! - TopItInfo资讯

在這樣的情況下,富士康業務受到了很大的打擊,本來就業務受阻的富士康,在2020年又遇到了新冠疫情。 新冠疫情的促使下,印度工廠一度關閉,很多工人紛紛 ... 於 www.topitinfo.com -

#55.雲林,嘉義-阿里山二日遊| 頂石棹步道&水山巨木步道&入住文山 ...

果然茶鄉觀光工廠果然茶香觀光工廠地點在嘉義阿里山公路上,很適合當做去阿里山玩的中繼休憩點,工廠以生產各式果乾、太空系列果乾、阿里山茶葉、糙米棒、滴雞精、處女 ... 於 activity.liontravel.com -

#56.桂冠實業股份有限公司中和二廠 | 健康跟著走

桂冠 實業股份有限公司. ,工廠品管專員(二廠). yes123提醒您:前往面試,請留意求職安全1.求職防騙7不:不繳錢、不購買、不辦卡、不簽約、證件不離身、不飲用、不非法工作2. 於 info.todohealth.com -

#57.[北部] 桂冠中和食品工廠徵生產線作業員- job | PTT Web

[北部]桂冠中和食品工廠徵生產線作業員@job,共有20則留言,5人參與討論,4推0噓16→, job版禁止張貼違反「就業服務法」、「性別平等工作法」、「勞 ... 於 pttweb.tw -

#58.科學+搞笑- PChome線上購物

賽先生科學工廠| 科學魔術系列/ 超大拾圓硬幣○突破你大腦的搞笑比例尺○看到照片的人都驚呆了! ... 最有梗的桂冠: 搞笑諾貝爾獎(創設30年紀念書封版). 於 ecshweb.pchome.com.tw -

#59.冷凍麵食點心Frozen Noodle,Dumpling - 鑫明發貿易有限公司 ...

... 菜口味、御品園韭菜餡餅/鮮蔥餡餅、雅方豆沙包/芝麻包/芋泥包-16入、桂冠奶黃包/芝麻包/紅豆包. ... 御品園最新強打商品,嚴選食材,台灣優良工廠製造,吃得安心! 於 www.wmfood.com.tw -

#60.桂冠工廠

桂冠工廠. 發布時間: 2020-08-26. 推薦指數: 3.010人已投票. 桂冠實業股份有限公司【工作職缺與徵才簡介】104人力銀行公司位於台北市中正區。 應徵桂冠實業股份有限 ... 於 jpworkingholiday.com -

#61.桂冠實業股份有限公司| ಠ_ಠ Qollie

桂冠 實業股份有限公司 ... 小老弟的二代子女7年級生掌權總公司,伯父的6年級生二代掌權工廠,公司內部黨派太多,常決策事情會改N百次,最後落得:誰誰誰說(指家人). 於 www.qollie.com -

#62.【桂冠科學百科全書】 2021推薦評價最佳 - 松果購物

限時特價桂冠科學百科全書優惠倒數中,還有即食包和料理包,再不把握桂冠科學百科全書就沒啦! ... 賽先生科學工廠|咖啡因理科燒杯(附軟木杯蓋). 於 www.pcone.com.tw -

#63.開發冷凍家庭備餐主食桂冠斥資15億建廠| 產經 - 中央社

桂冠 主要產品為湯圓、火鍋料、沙拉、微波食品,除了內銷,也開拓香港、美洲及東南亞市場,因應快速料理趨勢及逐漸擴大的市場版圖,計畫開發更多「冷凍家庭 ... 於 www.cna.com.tw -

#64.《品牌故事》桂冠冷凍食品代名詞- 自由財經

40年前,一台台冰箱的出現,差點打敗以賣冰塊和出租冷凍庫起家的桂冠食品,卻也 ... 經過36年的投資和耕耘,桂冠工廠每日生產冷凍食品的產能可高達160 ... 於 ec.ltn.com.tw -

#65.桂冠食品 - 求真百科

桂冠 實業股份有限公司(英語:Laurel Corporation,簡稱:桂冠食品、桂冠),其主要產品大多屬冷凍食品。同期成立「桂冠窩廚房」是桂冠公司從食品業邁向料理體驗服務的 ... 於 factpedia.org -

#66.研華、凌華搶自動化商機 - HiNet生活誌- 中華電信

研華以「攜手產業夥伴 引領AIoT數位創新」為題,攜手銳鼎、達易、偲倢科技、凌群科技、環研智聯、工研院和邑控科技等行業共創夥伴,共同展示智慧工廠、 ... 於 times.hinet.net -

#67.坦克世界逆天雷射炮控+霸道鐵頭!現版本最「標準」10級銀幣 ...

然而在開發過程中,140工程總設計師莫洛佐夫在1952年和工廠管理層鬧掰了, ... 工程這個移動射擊之王的桂冠已經戴了得有五六年,未來戴多久也不好說。 於 newskks.com -

#68.正義豬油桂冠中招了義美早下架 - Yahoo奇摩新聞

彰化縣衛生局追查正義公司下游業者,發現幫義美代工原味豬肉鬆的榛記公司購買了工廠用香豬油以及維力香豬油,其中,工廠用香豬油屬於預防性下架產品,而榛 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#69.新北市中和區桂冠最新工作職缺16 筆 - GOTHEJOB

新北市中和區桂冠工作職缺有16筆,產品開發助管師(業務通路部),工廠品管專員-二廠,夜間倉管專員,【週休二日】配送專員- 台北,夜間倉管專員,約聘食品工廠作業員, ... 於 tw.gothejob.com -

#70.桂冠實業股份有限公司 - 透明足跡

工廠 基礎資料 · 桂冠實業股份有限公司 · 桂冠實業股份有限公司中和二廠 · 桂冠實業股份有限公司中和一廠 · 桂冠實業股份有限公司-八德北區物流中心 · 桂冠實業(股)農科分公司. 於 thaubing.gcaa.org.tw -

#71.午餐資訊 - 新港國中全球資訊網

助民新鮮食品工廠. 什錦炒麵. 主食. 什錦炒麵. 御膳排骨. 主菜. 御膳排骨. 桂冠醬燒包. 副菜. 桂冠醬燒包. 海帶結豆干. 副菜. 海帶結豆干. 蒜香鵝白菜. 於 www.hkjh.cyc.edu.tw -

#72.桂冠實業股份有限公司中和二廠王O山99616521 - 台灣資料庫

工廠 地址: (235) 新北市中和區橋和路六O號; 工廠登記編號: 99616521; 所屬公司: 桂冠實業股份有限公司; 統一編號: 18868215; 工廠負責人: 王O山 ... 於 taiwandb.com -

#73.三峽工廠直營7吋Qi Inch 天然無添加芝麻冰棒 - 蝦皮購物

三峽工廠生產直營【7吋Qi Inch 】的遠景好,不是只有自己好。 ... 桂冠冰菓室流心芝麻冰淇淋/流心花生冰淇淋/宇治金時冰淇淋/楊枝甘露冰淇淋任選4入【桂冠官方旗艦店】. 於 shopee.tw -

#74.桂冠實業股份有限公司 - LinkedIn

桂冠 實業股份有限公司| 67 位LinkedIn 關注者。客戶開心品味時光的料理好夥伴| ◇◇◇◇◇ 全國第一的◇◇◇◇◇ 低溫食品的製造、生產,完整的倉儲、運輸設備及流通, ... 於 tw.linkedin.com -

#75.產品類別: 冷凍食品 廠商名稱: 桂冠實業股份有限公司中和一 ...

廠商名稱:, 桂冠實業股份有限公司中和一廠. 地址:, 新北市中和區中山路二段329號. 電話:, 02-22408634. 傳真:, 02-22402364. 負責人:, 王亞倫. 於 cas.coa.gov.tw -

#76.桂冠實業- 维基百科,自由的百科全书

桂冠 實業股份有限公司(英語:Laurel Corporation,簡稱:桂冠食品、桂冠、桂冠食品集團),是一家總部位在臺灣的食品製造商,其主要產品大多屬冷凍食品。 於 zh.wikipedia.org -

#77.【科學史上的今天】11/26 開利誕辰(WILLIS H. CARRIER ...

空調系統一開始都只是為了解決生產問題而裝設在工廠,直到1924年才首度裝設在底特律的一家百貨公司,開始服務人類 ... 他們就這麼眼睜睜的失去「中子發現者」的桂冠。 於 history.pansci.asia -

#78.全方位‧ 客製化整合冷鏈物流服務 好食在‧ 桃園冷鏈物流中心

桂冠食品的火鍋料與包子、饅頭、沙拉醬等冷凍及調理食品,是台灣第一品牌,也在大陸市場佔有一席之地,桂冠工廠所生產的產品,也需要經過物流的作業才能快速與安全無誤 ... 於 www.logisticnet.com.tw -

#79.世界OnAir/首摘AIA桂冠華人女建築師張淑征迢遙成功路

... Awards),XRANGE十一事務所主持建築師張淑征有兩項作品獲獎,這不但是台灣建築事務所首度摘下桂冠,她也是首位獲此殊榮的華人女性建築師。 於 www.worldjournal.com -

#80.桂冠實業股份有限公司 - 公司登記查詢中心

工廠 登記資料 ; 新北市中和區中原里橋和路六O號 · 王智傑 · 0790801 · 0791212 · 08 食品製造業. 於 www.findcompany.com.tw -

#81.達興食品商行- 來喔,桂冠湯圓來了!全部桂冠工廠直營

來喔,桂冠湯圓來了!全部桂冠工廠直營,最新鮮的湯圓就在這裡,一包35,三包只要100!冷凍庫就在旁邊,保證凍的有力!還有手工的湯圓、三寶芋圓、煮好的紅豆、花生, ... 於 zh-cn.facebook.com -

#82.宏亞砸5千萬打造綠工廠!生產低耗能、禮盒減塑又減碳 - 食力

宏亞砸5千萬打造綠工廠! ... 宏亞食品說明,品牌若要遵循ESG原則,除了工廠設備外,也更該包括生產。 ... 從桂冠巧克力湯圓事件看到「ESG」重要性 於 www.foodnext.net -

#83.桂冠實業股份有限公司|【工作職缺與徵才簡介】 yes123 求職網

信守承諾,要做就做最好的深耕冷凍調理食品領域證,並在研發與生產技術上不斷突破創新,包括原料取得、生產過程、產品儲存、運輸配送到販售末端,皆經過層層控管。 於 www.yes123.com.tw -

#84.長榮桂冠酒店(台中)

長榮酒店分布世界各地,以「舒適、溫馨、安全、衛生」之極致服務,帶領國內外宜蘭礁溪、基隆、台北、台中、嘉義、台南與中國上海、泰國曼谷、馬來西亞檳城以及法國巴黎 ... 於 www.evergreen-hotels.com -

#85.冷凍食品大佬桂冠跨物流當老大 - 今周刊

低調冷凍食品一哥桂冠,四十五年,首次敞開工廠大門,展示老品牌對食材的講究及細膩的製造工序;二○一四年,桂冠斥資超過十億,打造桃園八德低溫物流 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#86.我很喜歡吃湯圓!

吃湯圓就是要吃桂冠! 桂冠就是湯圓代名詞! ... 2009: 澳洲麥當勞賣的頂級安格斯牛肉漢堡; 2009: 我在西澳第二大城傑若頓龍蝦工廠打工的心得(上); 2008: 造訪饒河街非吃 ... 於 ciafbi0624.pixnet.net -

#87.itai一太e衛浴: 整體衛浴|淋浴拉門|衛浴設備- 超過45年台灣在 ...

《基隆觀光工廠110年11月起週日開放參觀》. 基隆唯一千坪打造觀光工廠「一太e衛浴」,現場 ... 於 www.itai.com.tw -

#88.年初四迎財神放鞭炮餘燼燒掉冷氣工廠 - Tvbs新聞

大年初四接財神,有不少公司企業在今天或初五開工拜拜,台中卻出現兩間工廠,在前後兩小時內發生火警,原因疑似都跟開工拜拜後,放鞭炮有關! 於 news.tvbs.com.tw -

#89.桂冠儲備幹部 - 靠北上班族

在現場與作業員一起作業,適應學習各工作站作業要領;視…。薪資:月薪28000~35000元。職務類別:生管、工廠主管、儲備幹部。工作性質:全職。,贊助. 雙北高薪業務< ... 於 ofdays.com -

#90.國旅券可用業者查詢 - 交通部觀光局

序號 商店名稱 合作業者刊登電話 付款方式 1 北泰國際旅行社 02‑27951687 現金,五倍券,信用卡,電子支付 2 童趣Hi Kids民宿 03‑8662251 現金,五倍券,信用卡 3 朗舍行館 04‑37062680 現金,五倍券,信用卡 於 1000.taiwan.net.tw -

#91.中國“世界工廠”桂冠將易主?越南製造正在創造奇蹟- 頭條資訊

中國“世界工廠”桂冠將易主? ... “世界工廠”,指的是為世界市場大規模提供工業品的生產製造基地。2001年,日本國際貿易和工業部發布的一份白皮書首次 ... 於 www.gushiciku.cn -

#92.五股食品工廠大火狂燒5廠房450坪| 蘋果新聞網| 蘋果日報

新北市五股區凌雲路二段上一間冷凍食品工廠,昨天(1日)晚間10時許突然竄出火煙,民眾發現嚇得連忙報案,警消趕抵時,發現工廠已經全面燃燒,立即佈 ... 於 tw.appledaily.com -

#93.溪和食品觀光工廠– 水產直營在地漁獲

觀光工廠:宜蘭縣五結鄉利澤工業區利興二路11號(台2線158公里處,北上右轉,南下左轉) 03-9907-998 版權所有© 2017溪和食品有限公司All Rights Reserved. 於 siho.com.tw -

#94.火鍋料含菌數超標西北和桂冠等知名大廠上榜 - Taiwan News

... 市衛生局派員抽驗賣場和工廠等處的火鍋料共83件,其中11件產品初驗不合格,包含知名大廠西北食品的凍豆腐、大漢木錦非基改凍豆腐和桂冠蛋餃等。 於 www.taiwannews.com.tw -

#95.【頭家開講】樂於食遊於畫桂冠總經理王正明 - 鏡週刊

王正明,是桂冠冷凍食品的總經理,也是開過3次個展的速寫畫家。 ... 幾年前第一代專門管工廠的老二王坤地過世後,兄弟都覺得該慢慢放手,逐步 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#96.斥資15億元桂冠在屏科興建智慧化廠房- 財經

經濟部23日再添6家企業共斥資近29億元擴大投資臺灣,其中最受矚目的為食品大廠桂冠實業將斥資15億元在屏東農業生物科技園區興建廠房,導入新式智慧化 ... 於 www.chinatimes.com -

#97.桂冠牌小轎車 - 中文百科知識

安田善次郎小轎車工廠;1962年建立橫濱工廠,專門生產青鳥牌小轎車;1963年建立村山工廠,專門生產摩天牌、桂冠牌小轎車;1966年,建立工廠生產日光牌小轎車和卡車, ... 於 www.easyatm.com.tw