榮總掛號電話的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦張明志寫的 許自己一個尊嚴的安寧 和陳亮恭的 圖解居家長期照護全書【2017暢銷修訂版】:當家人生病/住院時,需自我照顧或協助照顧的實用生活指南都 可以從中找到所需的評價。

另外網站性傳染病專家名單 - 台灣泌尿科醫學會也說明:證書序號 姓名性別 執業院所代碼 醫院層級 42 梁國強(男) 3511021518 診所 400 吳翊豪(男) 1111060015 區域醫院 21 姜宜妮(女) 0401180014 醫學中心

這兩本書分別來自寶瓶文化 和原水所出版 。

中臺科技大學 醫療暨健康產業管理系碩士班 許哲瀚所指導 鄭巧函的 門診民眾之健康識能與使用醫療行動應用程式行為之研究 (2018),提出榮總掛號電話關鍵因素是什麼,來自於智慧型手機、醫療行動應用程式、健康識能模式、健康行為。

而第二篇論文國立臺灣大學 國際企業管理組 謝明慧所指導 李旭東的 從平衡計分卡觀點探討醫療服務品質之改善:以一所公立醫學中心為例 (2016),提出因為有 平衡計分卡、醫療服務品質、高齡化、多重疾病的重點而找出了 榮總掛號電話的解答。

最後網站敏盛醫療體系- 全人照顧的優質醫療則補充:【最新消息】本院開設遠距醫療特別門診~歡迎預約掛號 · 【敏盛消息】本院自5/28起,提供 ... 賀~~本院江坤俊副院長榮獲國際外科學會中華民國總會2020年優秀論文銅牌獎.

許自己一個尊嚴的安寧

為了解決榮總掛號電話 的問題,作者張明志 這樣論述:

▍50+的必修課:馬偕醫院血液腫瘤科資深主治醫師的善終思考 ▍ 害怕死亡是出於對未知的恐懼。 只要預先修習生死學,沒有不可言說的議題。 多數人希望長壽,但人生無常,卻沒有多少人想得開。 我們是否也應先預習生死學? 不然,也該了解死亡的過程是怎麼一回事。 ──血液腫瘤科資深主治,張明志醫師 如何看待死亡,將決定一個人臨終的姿態。 「善終好走」就是尊嚴; 面對生命終點,給自己一份禮物。 當病症來敲門,我們如何應對不安與徬徨?若有幸治癒,如何不擔心會不會復發?又,若復發了,如何平復深受打擊的沮喪與無助?…… 臨床經驗長達四十年的張明志醫師經手過

無數癌症患者,對死亡的理解,超越醫學、科學層面,而有一套宏觀的哲學與倫理思考。他說,人生愈走到盡頭愈重要,就像表演單槓的體操選手,下槓的動作也要列入評分。 面對未知,我們抗拒、恐懼、焦慮、不安;如何看待死亡,將決定一個人臨終的姿態。書中懇切地提出,除了實質醫療行為,更重要的是建立不怕、不拒、不求,安定而清明的生死觀。當心靈有所歸依,對生死不羨慕、不勉強、不逃避、不執著,便能為自己鋪造一條尊嚴的安寧善終之路。 聯合推薦 ◎朱為民(臺中榮總家醫部健康管理中心主任) ◎鄭安理(臺大醫院癌醫中心分院榮譽院長) ◎小劉醫師 劉宗瑀(外科醫師、作家) ◎蘇益賢(臨床心理師)

__一致推薦 ◎畢柳鶯(衛福部臺中醫院資深教學醫師、《斷食善終》作者)專文作序:「善終」是「善生」的一部分,且可以讓活著的人無遺憾地繼續前進。本書從如何告知病人病情,到治療、安寧、臨終、人生哲學皆有詳盡的深入探討,以基督教、佛教和東西方哲學為基礎,堪稱是醫護和民眾在死亡學領域的完全指導手冊,更是一本智慧之書。

門診民眾之健康識能與使用醫療行動應用程式行為之研究

為了解決榮總掛號電話 的問題,作者鄭巧函 這樣論述:

現代社會健康意識抬頭,加上智慧型手機普及化,醫院不斷發展出與醫療行動相關的應用程式,可縮民眾在等候看診時間,同時也改變人們的健康行為。本研究目的為應用健康識能探討民眾使用醫療行動應用程式之行為。本研究為橫斷性、以自行設計的結構式問卷,利用網路調查,問卷內容包含:受訪者基本資料、健康識能三構面及使用醫療APP行為共41題。問卷經人體試驗委員會審查同意後(108-25)以便利取於2019年4月1日至30日發放。以Google表單製作連結成QRcode問卷至某醫學中心門口外之門診民眾發放,受試者透過手機掃描條碼填答。共收集300份有效問卷,利用SPSS 25.0版統計軟體進行描述性統計及推論性統計

分析。受訪者年齡層以29歲以下居多,使用醫療行動應用程式的頻率以一個月少於1次(82.0%)為最多。最常使用的功能是醫院(預約)掛號類,其次為查詢等候看診時間類。影響門診民眾使用醫療行動應用程式行為有年齡、居住地、婚姻及自覺健康狀況。逐步迴歸分析結果顯示疾病預防為使用醫療行動應用程式行為之預測變項,高頻率使用者比低頻率者使用多0.6倍。使用醫療行動應用程式的門診民眾對健康識能之疾病預防認知能力較佳。建議增加健康照護與健康促進的觀念以提升門診民眾的健康識能,才能提高民眾使用醫療行動應用程式的意願。關鍵字:智慧型手機、醫療行動應用程式、健康識能模式、健康行為

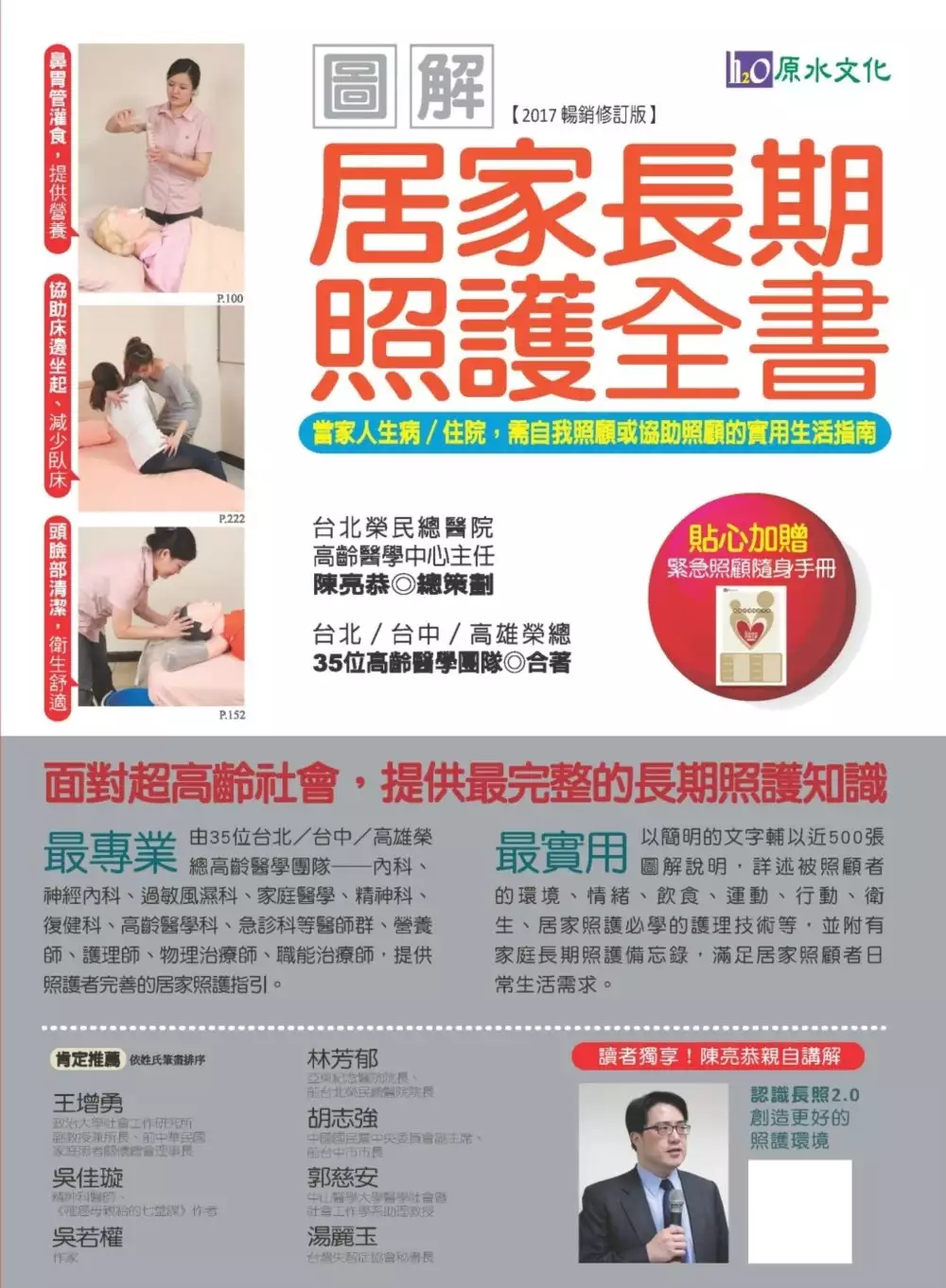

圖解居家長期照護全書【2017暢銷修訂版】:當家人生病/住院時,需自我照顧或協助照顧的實用生活指南

為了解決榮總掛號電話 的問題,作者陳亮恭 這樣論述:

總有一天,我們得要面對父母、配偶、親人,甚至是自己的老化、照護問題…… 全國唯一跨醫院、跨科別合作,由台北∕台中∕高雄榮總的高齡醫學中心團隊撰寫,獻給居家照顧者最實用的生活工具書。 根據家庭照顧者協會統計,台灣約有60萬個家庭照顧者,犧牲自己的人生照顧著另外一個人。此外,根據研究指出,平均每位照顧者投入照顧的時間長達6.54年,而且差不多有 1~4以上的照顧者已經照顧了十年以上。 本書依照照護的需求,規劃出「照護準備篇」、「居家照護篇」、「疾病照護篇」、「衛生照護篇」、「行動照護篇」、「運動照護篇」、「飲食照護篇」、「貼心收錄篇」、「相關資源篇」;從生理、心理、社會,全

面解決「照顧者」與「被照顧者」的疑問與不安,讓我們學習當一位聰明的照顧者。 本書特色 ◎最專業的高齡醫療團隊 由35位台北∕台中∕高雄榮總高齡醫學團隊——內科、神經內科、過敏風濕科、家庭醫學、精神科、復健科、老年醫學科、急診科醫師等醫師群、營養師、護理師、物理治療師、職能治療師,提供照護者完善的居家照護指引。 ◎最實用的居家照護常識 以簡明的文字輔以近500張圖解說明,詳述被照顧者的環境、情緒、飲食、運動、行動、衛生、居家照護必學的護理技術等,並附有家庭長期照護備忘錄,滿足居家照顧者者日常生活需求。 【貼心加贈】緊急照護隨身手冊1本 肯定推薦 王增勇 中華民

國家庭照顧者關懷總會理事長 吳佳璇 精神科醫師、《罹癌母親給的七堂課》作者 吳若權 作家 林芳郁 台北榮民總醫院院長 胡志強 台中市長 郭慈安 中山醫學大學醫學社會暨社會工作學系助理教授 湯麗玉 失智症協會秘書長

從平衡計分卡觀點探討醫療服務品質之改善:以一所公立醫學中心為例

為了解決榮總掛號電話 的問題,作者李旭東 這樣論述:

為因應高齡化多重疾病、醫療與健康照護多元需求,我們必需“翻轉”傳統的醫療照護模式,開創以病人為中心,病人參與的智慧醫療,提供完整性(Complete)、持續性(Continuity)、創新性(Creative)之3C全人全程健康照護。平衡計分卡學習成長構面的整合性資訊系統,為因應高齡化社會病人所面臨多重慢性疾病之衝擊,創新提出完整性、持續性、創新性之3C醫療服務概念。所謂○1完整性,個案管理強調多科整合與協同合作的整合模式,提供「以病人為中心」完整全人照護;○2持續性,為滿足民眾需求,從病人入院起接受本院個案管理全程照護,返家後亦由出院準備服務個案管理小組協助持續追蹤,如有需求盡速給予合適的

醫療照護服務建議;○3創新性,在資訊系統輔助下,建置多項系統,包括追蹤分享管理系統、多元繳費方式、雲端藥歷智慧應用、個人健康紀錄、高風險病人識辨系統等,透過此類創新系統提供更多服務。本院從24大類個案管理中優先整合7項個案管理(心臟病、腫瘤、糖尿病、高齡、中風、住院全人整合及出院準備服務),強化「以病人為中心的全人全程管理」之理念,建構「從心出發-創新3C全人全程健康照護」,並有效連結來院前、在院中、離院後各照護服務資訊系統:整合疾病管理,提供完整健康照護,本院103年策略地圖醫療品質與病人安全主題,設定整合個案管理系統建置齊備之目標,創新建置個案追蹤管理分享系統,整合糖尿病、腫瘤、高齡、中風

、心臟病、住院全人整合、出院準備服務等7項個案管理系統,達到智慧收案,個管師收集符合收案條件者自動帶入病人基本資料及診斷資訊,以利個案管理師收案評估,減少人工重覆作業。本論文以平衡計分卡系統加上創新的資通訊技術,整合民眾就醫的流程,具體效益如下:(1)便捷多元掛號與查詢門診看診進度APP深獲好評,為民眾節省8,753小時等候時間;(2)與民間廠商共同合作開發新語音查詢系統服務,導入民間業者服務能量,省去龐大系統採購與維護費用及減少護理同仁接聽電話時間,創造三贏;(3)透過不限銀行繳費,省去繳費的時間;(4)建置個案管理系統後,民眾對個管師高度肯定,5分滿意度達4.43分,104年門診滿意度90

.6%較前一年顯著提升,個管師對於個案管理系統高滿意度;(5)建置健保雲端藥歷系統,藉由系統提示與交互作用攔截,有效降低跨院所或同院所六大藥理重複用藥率,獲得健保署雲端藥歷創意競賽第一名及醫策會智慧醫院獎項殊榮;(6)中風急性後期照護服務人數與醫療品質優於全國;(7)24小時全方位諮詢中心服務,照顧民眾無時差。本模式實為提供病人完整性、持續性、創新性之3C全人全程整合個案管理照護服務,展新的醫病溝通良好工具,建立病人與本院良好夥伴關係,提升健康照護品質。

榮總掛號電話的網路口碑排行榜

-

#1.榮總榮民總醫院網路代掛號預約27天後(網路掛號電話預約代排 ...

榮總 是預約27天後,等掛號成功買家再行下標一次預約兩個門診,第2個享8折優惠資料不留存,個資有保障流程: 1. 買家先私信聊聊確認掛號的醫師和日期。 2. 於 shopee.tw -

#2.嘉義基督教醫院看診號查詢

看診狀態 科 別 看診號 最後掛號號碼 現場待診人數 醫師姓名 位 置 診別 準備中 中醫科 0 6 0 陳嘉帆 保健大樓門診1樓108診 早上 關診 中醫科 999 52 0 陳三元 保健大樓門診1樓109診 夜間 看診中 中醫科 45 42 0 謝文哲 保健大樓門診1樓112診 夜間 於 www.cych.org.tw -

#3.性傳染病專家名單 - 台灣泌尿科醫學會

證書序號 姓名性別 執業院所代碼 醫院層級 42 梁國強(男) 3511021518 診所 400 吳翊豪(男) 1111060015 區域醫院 21 姜宜妮(女) 0401180014 醫學中心 於 www.tua.org.tw -

#4.敏盛醫療體系- 全人照顧的優質醫療

【最新消息】本院開設遠距醫療特別門診~歡迎預約掛號 · 【敏盛消息】本院自5/28起,提供 ... 賀~~本院江坤俊副院長榮獲國際外科學會中華民國總會2020年優秀論文銅牌獎. 於 www.e-ms.com.tw -

#5.臺中榮民總醫院

本院看診時間:上午診08:30~12:00、下午診13:30~17:00、夜間診18:00~21:30。另診間截止報到插卡時間至21:00。 ... 另有提供「語音預約掛號」服務,電話:04- ... 於 register.vghtc.gov.tw -

#6.台灣護理學會

2021-11-25 本會消息 本會110年第1次護理專案審查合格證明書已於11月25日(星期四)以掛號郵件寄發第一作者所屬機構之護理部,敬請留意。 2021-08-23 本會消息 敬請尚未 ... 於 www.twna.org.tw -

#7.掛號服務- 澄清醫院CHENG CHING HOSPITAL

建議看診時間仍以實際看診進度為準,若有延遲敬請見諒。 掛號方式, 網址/電話號碼, 服務時間, 附註. 網路掛號. http://www. 於 www.ccgh.com.tw -

#8.員榮醫院- 員生院區

員榮醫院員生院區專業團隊幸福員工用人情味取代藥水味的醫院,核心價值為「專業愛心視病猶親」。擁有優質的醫療團隊,提供24小時急診、24小時心導管中心等急重症服務, ... 於 www.ysh.org.tw -

#9.安禾安新聯合診所| 相關院所

地址新竹市經國路一段379巷8號; 電話安禾復健03-5353336; 電話安新洗腎室03- ... 台北榮民總醫院玉里分院內科部腎臟科主治醫師; 台北榮民總醫院內科部腎臟科總醫師 ... 於 www.ansn.com.tw -

#10.科別清單 - 台大醫院網路掛號系統

醫師請假公告(總院) ... 若半年內爽約二次,則第二次爽約後三個月內不接受網路或電話掛號。 ... 額滿為止,門診掛號可利用網路、APP、電話語音預約。 於 reg.ntuh.gov.tw -

#11.臺北榮民總醫院員山分院-市區門診部- 看診時間 - 康健知識庫

260宜蘭縣宜蘭市林森路1號。看診時間、線上掛號、科別、服務項目、公費流感藥物醫療機構:是。臺北榮民總醫院員山分院-市區門診部電話:03-9371717. 於 kb.commonhealth.com.tw -

#12.臺中榮民總醫院嘉義分院

網路預約掛號,開放時間:上午6:00 ~ 下午24:00(晚上十二點); 各科可提前預約28天內的門診。 同一位醫師在同一天如有兩診以上(上午、下午或夜間診),每一診都是 ... 於 tre.vhcy.gov.tw -

#13.掛號須知 - 高雄榮民總醫院-臺南分院

服務,以節省您保貴的時間。 諮詢服務電話:(06)3125101轉分機61212. ♢現場掛號(抽號碼牌)時間 ... 於 www.vhyk.gov.tw -

#14.網路掛號系統 - 臺北市立關渡醫院

牙科服務時間只接受電話約診,預約專線(02)2858-7000轉2101, 服務時間:週一至週六上午及週一、 二下午。中醫門診無網路預約掛號,只接受人工電話、現場掛號(僅限預約一次) ... 於 www.gandau.gov.tw -

#15.門診掛號 - 台北榮民總醫院

選單導覽. 首頁; 本部概況. 簡介與沿革 · 組織架構. 科別介紹. 腦血管科 · 癲癇科 · 一般神經科 · 周邊神經科. 醫師介紹. 癲癇科 · 腦血管科 · 周邊神經科 ... 於 vghtpe2015.hihost.com.tw -

#16.臺北榮民總醫院掛號服務及其他服務

初診掛號查詢及取消 (含COVID-19自費檢驗/疫苗). 電話掛號服務. 1.人工預約掛號電話(02)2871-2151,當日複診電話掛號,上午診08:30-10:00、下午診08:30-15:00. 於 www6.vghtpe.gov.tw -

#17.臺北榮民總醫院掛號電話、看診時間、健檢體檢地址

看診類別, 解剖病理科臨床病理科放射診斷科放射腫瘤科核子醫學科麻醉科中醫一般科齒顎矯正科口腔顎面外科牙科兒科感染科急診醫學科腫瘤科血液科職業 ... 於 yiyuan39.cn -

#18.合約院所查詢 - 2021桃園COVID-19 防疫資訊站

1922平台預約/電話預約. 未額滿. 疫苗種類: ... 官網預約掛號. 未額滿. 疫苗種類: Moderna疫苗 ... 臺北榮民總醫院桃園分院. 高端來電預約/1922平台預約公告. 於 covid-19.tycg.gov.tw -

#19.網路掛號 - 聖保祿醫院

COVID-19疫苗殘劑預約 孕婦-莫德納疫苗門診注意事項:孕婦接種須知、 孕婦諮詢要點 凡有發燒、呼吸道症狀、不明原因腹瀉、味嗅覺異常等,請一律至急診室戶外採檢站進行 ... 於 www.sph.org.tw -

#20.門診時間表下載-臺北榮民總醫院員山分院

連結:網路掛號(另開新視窗), 連結:門診時刻表, 連結:看診進度查詢(另開新視窗) ... 總筆數:6. [1]. 共1頁/ 第1頁 ... 電話:03-922-2141 於 www.ysvh.gov.tw -

#21.高雄榮民總醫院- 首頁 - Facebook

147,634 人在這裡打過卡 · +886 7 342 2121 · [email protected] · https://www.vghks.gov.tw/ · 高雄榮總官方粉絲專頁提供[醫療服務]、[教學訓練] 與[醫學研究] 總機:07- ... 於 zh-tw.facebook.com -

#22.員榮醫院

員榮醫療體系—員榮醫院專業團隊幸福員工用人情味取代藥水味的醫院本院榮獲衛福部評鑑優等,核心價值為「專業愛心視病猶親」。擁有優質的醫療團隊,提供24小時急診、24 ... 於 www.yuanrung.org.tw -

#23.服務電話與看診時間 - 臺北榮民總醫院桃園分院

服務電話與看診時間. 服務電話. 總機:03-286-8001; 人工掛號:03-286-8047~48; 免費申訴專線:0800-877988; 服 務台:#2169; 門診驗檢:#1200; 用藥諮詢:#2132. 於 www.tyvh.gov.tw -

#24.台北榮總掛號 :: 健保特約藥局

健保特約藥局,台北榮總門診表,台北榮總看診進度,台北榮總醫師介紹,台北榮總掛號費,台北榮總掛號電話,台中榮總掛號,台北榮總醫院,台北榮總電話. 於 twhi.iwiki.tw -

#25.台灣基督長老教會新樓醫療財團法人

台南新樓:一樓篩檢填表處(門診服務台正後方) 諮詢電話:06-2748316分機1503(正常上班時間) *麻豆新樓:二樓篩檢服務台諮詢電話:06-5702228分機2198(正常上班時間) ... 於 www.sinlau.org.tw -

#26.首頁: 臺灣企銀

活動快訊; 最新消息; 訊息公告; 招標公告; 榮悅分享. 台灣Pay x 茶之魔手天涼好個秋 ... 信用卡及網路銀行24H 服務電話:0800-01-7171(限市話)、02-2357-7171 於 www.tbb.com.tw -

#27.新光醫院掛號系統

歡迎來信; 招標公告; EN. 新光醫院. 搜尋. 我要掛號. 看診進度. 我要掛號 · 查詢/取消掛號 · 看診/各項進度查詢 · 我該掛哪科. 掛號指南. 掛號時間表 · 掛號須知. 於 www.skh.org.tw -

#28.榮總掛號的價格推薦- 2021年11月| 比價比個夠BigGo

榮總掛號 價格推薦共14筆商品。包含14筆拍賣.快搜尋「榮總掛號」找出哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! 於 biggo.com.tw -

#29.臺北榮民總醫院門診預約掛號服務

臺北榮民總醫院掛號服務(本功能限初診) · 掛號方式 · 現場掛號時段 · 人工預約掛號專線:(02)2871-2151,開放預約非當日初診: 週一至週五8:00-17:00,週六8:00-12:00 · 網 ... 於 www6.vghtpe.gov.tw -

#30.網路掛號

基隆醫院牙科於每週一下午診提供牙科身心障礙者特別門診,有需求之民眾可多加利用。 本院為服務聽障民眾,提供傳真掛號服務(傳真號碼:2421-4177),煩請至醫務行政室表單 ... 於 netreg.kln.mohw.gov.tw -

#31.國泰綜合醫院

五項疾病照護品質認證. 外交之友貢獻獎. 前一個 後一個. ::: 網路掛號 ... 因應COVID-19疫情趨緩自109年6月8日起回歸至院內領藥,原透過本院App或掛號網頁預約當天慢連 ... 於 www.cgh.org.tw -

#32.成大醫院網路掛號系統

門診看診時間:上午診09:00~12:00,下午診01:30~4:30,門診就醫相關說明請詳閱「就醫須知」。 4. 其他預約掛號專線:. 人工電話預約掛號專線:(06) 235-3333 ( 週一至週 ... 於 tandem.hosp.ncku.edu.tw -

#33.歡迎光臨東勢農民醫院

門診時刻表 · 醫師請假公告 · 掛號/取消/查詢 · 病房病床每日動態 · 交通指引 · 自行開車、搭公車 · 免費交通車服務 · 停車資訊. 於 www.fh.org.tw -

#34.【110年11-12月】臺北榮民總醫院門診表

地點/電話/網址. 服務時間. 說明. 醫師約診. 當日看診時間. 醫師看診時段-限預約16週內. 掛號人員. (門診掛號計價櫃檯). 週一、週三至週五. 07:40-21:00. 於 www6.vghtpe.gov.tw -

#35.國軍高雄總醫院左營分院全球資訊網

... 停代診公告可掌握門診異動資訊;透過網路掛號可節省現場排隊等待的時間;到院交通與友善服務可協 助 ... 服務電話. 總機服務:07-5817121轉9 急診服務:07-5878107 於 806.mnd.gov.tw -

#36.耕莘醫院網路掛號

新店耕莘. 新北市新店區中正路362號. 安康院區. 新北市新店區車子路15號. 回首頁 預約掛號 取消掛號 掛號查詢 指定醫師掛號 症狀索引 看診進度查詢 看診時間及注意事項 ... 於 webreg.cth.org.tw -

#37.臺北榮民總醫院掛號服務及其他服務 | 健康跟著走

w961o3bj 6yj 3 - 人工預約掛號電話(02)2871-2151,當日複診電話掛號,上午診08:30-10:00、下午 ... 於 info.todohealth.com -

#38.掛號方式與服務時間 - 臺北榮民總醫院新竹分院

殘障手冊或重大傷病卡. * 本院地址與電話:. 地址:新竹縣竹東鎮中豐路一段81號 ... 於 www.vhct.gov.tw -

#39.找工作-- 職缺查詢 - 台灣就業通

萬榮鄉 ... 電話行銷人員. 展店開發人員. 不動產銷售人員. 汽機車銷售人員. 醫藥業務代表. 廣告AE業務人員. 駐校代表. 人資/法務/智財. 人力資源主管. 人力資源專員. 於 job.taiwanjobs.gov.tw -

#40.門診時間表下載-臺北榮民總醫院蘇澳分院

連結:網路掛號(另開新視窗), 連結:門診時刻表, 連結:看診查詢進度(另開新視窗) ... 1, 臺北榮民總醫院蘇澳分院110年12月門診時間表 · 下載:臺北榮民總醫院蘇澳 ... 於 www.savh.gov.tw -

#41.臺中榮民總醫院行動掛號4+ - App Store

臺中榮民總醫院行動掛號4+. Taichung Veterans General Hospital. 專為iPhone 設計. 在「醫藥」類中排名第8. 於 apps.apple.com -

#42.臺北榮民總醫院語音掛號說明

掛號 說明 · 電腦語音預約掛號專線:(02)2873-2151 (24小時服務) · 請先備妥以下資料代碼再打電話,以方便操作並增加成功率 · 本院交通路線&平面圖 · 掛號相關事宜請參考醫務 ... 於 www1.vghtpe.gov.tw -

#43.掛號方式 - 國軍桃園總醫院

請攜帶身份證及IC健保卡至現場服務台填寫病歷資料,填寫完成後請至門診大廳一樓掛號櫃台(1-11號窗口),抽取號碼牌依序辦理掛號即可。 電話語音掛號. 於 www.aftygh.gov.tw -

#44.預約掛號(手機版)

院所資料已過期請您從院所首頁重新進入網頁謝謝您! loading. 於 netreg.kmh.gov.tw -

#45.林口長庚紀念醫院|醫師介紹|長庚醫療財團法人全球資訊網

內科部 · 外科部 · 骨科部 · 耳鼻喉科部 · 神經內科部 · 婦產部 · 眼科部 · 中醫部 ... 於 www.cgmh.org.tw -

#46.三軍總醫院-查詢/取消掛號資料

汀州院址:台北市中正區汀州路三段40號,電話總機:(02)2365-9055,24小時急診醫療諮詢專線:(02)8792-3311#11308. 語音預約掛號專線:(02)8792-7111(共20線自動跳 ... 於 www2.ndmctsgh.edu.tw -

#47.就醫問答集> 掛號問答集

掛號 問答集 · 1.網路及APP掛號:請輸入基本資料-姓名、姓別、身分證字號、出生年月日及地址電話,看診當日攜帶身份證及健保卡,至服務台旁『生理小站』報到。 · 2.語音電話 ... 於 www2.kmuh.org.tw -

#48.網路掛號 - 中國醫藥大學附設醫院

※輝躍門診採約診制特約門診,預掛號請撥打(04)2205-2121#5257、5258連絡約診時間,並檢視聯絡電話是否正確,謝謝。 分院掛號. 豐原分院. 網站 · 掛號. 東區分院. 於 www.cmuh.cmu.edu.tw -

#49.健仁醫院

高雄市楠梓區楠陽路136號總機:073517166 人工掛號:073511866 電話預約掛號:073541460‧3541468. 顧客反應服務電話073517915(反應時間:週一~週五08:00~17:00;夜間及 ... 於 www.jiannren.org.tw -

#50.臺北榮民總醫院門診預約掛號服務

醫師約診、現場掛號、人工電話、語音電話、網路掛號或APP,就診當日請逕至診間報到。 現場掛號時段. 當日門診掛號時間(額滿為止); 上午門診7:40-11:00 (週六8 ... 於 www6.vghtpe.gov.tw -

#51.林新醫院: 首頁

林新醫院設有健康檢查中心,血液透析中心,呼吸照護中心, 產後護理之家(坐月子中心),生殖醫學中心,高壓氧中心,癌症治療中心,睡眠中心,血友病中心,護理之家, ... 於 www.lshosp.com.tw -

#52.臺中市COVID-19疫苗接種院所 - 衛生福利部疾病管制署

臺中榮民總醫院. 醫療院所名稱:臺中榮民總醫院鄉鎮市區:西屯區掛號科別:COVID-19疫苗接種門診受理方式:採網路預約制,請依預約時間前往接種接種時間:週一至五 ... 於 www.cdc.gov.tw -

#53.臺北榮民總醫院鳳林分院

電話掛號 · 常見問題 · 徵才資訊 · 表單下載 · 連結:藥品查詢(另開新視窗) · 連結:肯定本院服務專區(另開新視窗) · 連結:本院目前空床數查詢(另開新視窗). 於 www.flvh.gov.tw -

#54.陽明院區 - 網路掛號

時段, 門診看診時間, 現場掛號開放時間, 門診報到時間. 客服中心人工電話掛號, 臨櫃, 網路/語音/自動掛號機 /行動掛號APP. 上午, 9:00~12:00, 7:00~11:00, 8:00~11:00 ... 於 webreg.tpech.gov.tw -

#55.仁愛醫療財團法人全球資訊網

本院(仁愛醫院,大里仁愛醫院,台中仁愛醫院)透過專業人員把關,落實醫療資訊的可信度與正確性,使民眾或醫事專業人員透過無遠弗屆的網站獲得醫療衛教訊息或健康照護新知 ... 於 www.jah.org.tw -

#56.服務電話 - 臺北榮民總醫院

門診掛號服務電話列表. 掛號方式, 電話. 語音按鍵式電話預約掛號, 02-28732151 全年無休(00:00-24:00). 人工電話預約掛號, 02-28712151 於 www.vghtpe.gov.tw -

#57.門診時間表-臺北榮民總醫院玉里分院

電話 :(03)888-3141 * 掛號專線:(03)8882267或8883141#3134. E-mail:[email protected] * 建議使用螢幕解析度1024x768瀏覽 * 臺北榮民總醫院玉里分院版權所有. 於 www.vhyl.gov.tw -

#58.掛號須知 - 高雄榮民總醫院

不知道要看哪一科,可參考首頁「門診服務」>「該看哪一科?」查詢,或撥打本院醫療諮詢專線諮詢(07-3468079)。 ▻初診掛號注意事項:. 初診 ... 於 www.vghks.gov.tw -

#59.臺中榮民總醫院行動掛號- Google Play 應用程式

臺中榮民總醫院行動掛號是一個全方位行動查詢服務系統,提供民眾利用智慧型手機與平板電腦隨時隨地都可以享受輕鬆便捷的醫療查詢服務。 於 play.google.com -

#60.首頁- 童綜合醫療社團法人童綜合醫院

網路掛號掛號/查詢/取消 · 慢簽預約 · 門診時刻 · 交通指引 · 健檢預約 · 您的意見. 新聞廣場. 萬人PSA公益篩檢活動起跑囉! 病友捐百萬為男性健康把關. 於 www.sltung.com.tw -

#61.康寧醫院

台北市內湖區114成功路五段420巷26號; 傳真:(02) 2634 - 2255; 電話:(02) 2634 - 5500; 掛號專線:(02) 2631 - 2929; 電子信箱:[email protected] ... 於 www.knh.org.tw -

#62.臺北市立聯合醫院仁愛院區

醫院服務. 醫師簡介 · 網路掛號,另開視窗 · 特色服務 · 交通資訊 · 溫馨迴響 · 1966長照服務. 連結資訊 ... 院區聯絡電話. 院區, 代表號. 院本部, 2555-3000. 於 tpech.gov.taipei -

#63.【官網線上看診進度】小森林兒科診所| 新竹Costco旁小兒科

... 六個月以上四價流感疫苗:2A2B 價格1000元(含掛號費 賽諾菲巴斯德流感疫苗(自費已 ... 2014-2016 林口長庚醫院兒童內科部總住院醫師 ... 台中榮總兒科部訓練醫師. 於 dr.oneqr.app -

#64.高雄榮民總醫院-屏東分院

網路掛號(圖片) · 掛號須知(圖片) · 門診時刻(圖片) · 看診進度(圖片) · 來院交通(圖片). 最新消息; 就業資訊. 110-11-25最新門診異動公告1101125. 於 www.vhlc.gov.tw -

#65.網路掛號 - 臺北醫學大學附設醫院

*入住本院病人(含陪病者)相關規範:5/19起,依中央流行疫情指揮中心規定,辦理入住本院病人(含陪病者)須3日內PCR陰性證明方可入院;住院欲聘僱照服員亦須自費檢測等同辦理 ... 於 www.tmuh.org.tw -

#66.全球人壽: 首頁

電話 服務專線 ... 全球人壽保戶獨享海外急難救助、保戶子女獎學金、保戶借款優惠等服務;VIP保戶更享有九大尊榮服務項目。 保戶服務首頁 ... 於 www.transglobe.com.tw -

#67.第15輪公費新冠疫苗北市開放10個接種站供現場掛號 - 台灣好新聞

... 榮總、和信醫院)提供預約接種服務,若錯過COVID-19公費疫苗預約平台預約時間或沒有在平台登記意願者,可以透過醫院預約掛號系統預約接種COVID-19 ... 於 www.taiwanhot.net -

#68.Index - 網路掛號 - 國軍高雄總醫院左營分院

所有科別分類 · COVID-19疫苗及採檢 · 家醫科(含視訊門診) · 內科 · 外科 · 其它專科 ... 於 reg.ngh.com.tw -

#69.網路掛號-科別 - 振興醫療財團法人振興醫院

網路掛號作業說明: 網路掛號可預掛隔日起三十天內(當日不算)。 預約掛號若你無法依時前來,請於看診前一日通知退號。 網路當日複診掛號時間: 上午診:08:00~11:00 於 reg.chgh.org.tw -

#70.榮民總醫院桃園分院|門診時間表|桃園榮總看診進度|網路掛號

提供桃園榮民總醫院門診時間、看診進度、網路掛號、看診流程、交通資訊地圖、汽車 ... 榮民總醫院桃園分院COVID-19 疫苗門診施打訊息公告 ... 電話:(03) 2868001 ... 於 twedr.com -

#71.門診時間表

初診預約掛號者,請於看診當日攜帶健保卡及身份證至掛號處報到。 @複診預約掛號者,請直接至 ... 電話掛號:掛號專線04-722-0133 或04-725-6166 轉81186、81187、81188 於 www.scmh.org.tw -

#72.阮綜合醫院

YUANHOSP 阮綜合醫院-秉持關懷顧客的經營理念,提供全方位的醫療服務,成為台灣精緻的健康照護體系,誠信,關懷,合作,創新. 於 www.yuanhosp.com.tw -

#73.臺北榮民總醫院臺東分院

2021-11-23, 臺北榮民總醫院玉里分院(台東院區)外補契約急診專科醫師1名(就業資訊) ... 電話總機:089-222995,電話掛號:089-222889,詳細請 ... 於 www.vhtt.gov.tw -

#74.臺北榮民總醫院複診預約掛號查詢及取消服務

臺北榮民總醫院複診預約掛號查詢及取消服務 · 身分證號或居留證號或本院病歷號: · 請輸入圖片4位數字:. 於 www6.vghtpe.gov.tw -

#75.11月25日至12月1日免1922預約平台院所名單 - 臺中市政府 ...

編號 區域 醫療機構名稱 地址 BNT 預約方式 1 大甲區 全信賴診所 臺中市大甲區甲后路5段267號1樓 Ⅴ 現場排隊 2 大安區 大安區衛生所 臺中市大安區中山南路333號 電話 3 大肚區 自強診所 臺中市大肚區遊園路二段206號 Ⅴ 電話 於 www.health.taichung.gov.tw