母親節禮盒的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦(英)伊麗莎白·摩德寫的 衍紙 和曾芷琳,吳宜真,蕭淑乙的 設計概論都 可以從中找到所需的評價。

另外網站桃園『母親節禮盒』| 精選TOP 15間熱門店家 - 愛食記App也說明:桃園母親節禮盒推薦,桃園母親節禮盒的最新食記、評價與網友經驗分享: 李向月連, 綠禾苑, MOFA魔法氛子, 透明烤箱.Reliable Oven.

這兩本書分別來自中國三峽 和新文京所出版 。

國立臺灣大學 生物產業傳播暨發展學研究所 賴守誠所指導 鍾怡婷的 台灣稻米品質與品味的轉變 (2012),提出母親節禮盒關鍵因素是什麼,來自於稻米、食物品質、品質化、品味、飲食消費。

而第二篇論文國立中山大學 劇場藝術學系碩士班 洪萬隆所指導 杜宛陵的 台灣美妝風格演化之研究(1945-2010) (2010),提出因為有 妝扮文化、妝型、審美觀、化妝品、美妝風格的重點而找出了 母親節禮盒的解答。

最後網站DIOR官網限定母親節禮盒贈禮超有誠意質感滿額花束讓人 ...則補充:充滿儀式感的母親節禮物交給Dior迪奧!我的彩妝愛牌之一今年母親節又讓我心醉了,線上官網訂購不限金額就擁有法式花園包裝服務的限量禮盒,活動期間內 ...

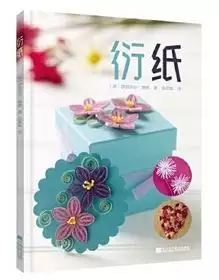

衍紙

為了解決母親節禮盒 的問題,作者(英)伊麗莎白·摩德 這樣論述:

在本書中有20個美麗時尚的衍紙設計專案。 伊莉莎白·摩德(Elizabeth Moad)為您提供簡單的分步技巧,向您展示如何為家人和朋友製作漂亮的卡片,禮品盒,標籤和壁畫。書中的衍紙均為現代主題,充滿活力的文章和時髦的框架可以用來將這種古代工藝轉變成吸引所有年齡段的當代設計。 伊莉莎白使用將圖案和顏色組合等元素作為起點,然後將其轉化為令人興奮的想法。 伊莉莎白·摩德(Elizabeth Moad)是一位忙碌的紙匠,研討會導師和作家。 2001年,伊莉莎白放棄了她在劍橋的工作,並返回諾維奇藝術與設計學院全日制學習,以完成藝術學位,日後專門從事印刷製作。在工作期間,

伊莉莎白開發了對造紙藝術的熱情。 她是英國《工藝美術》雜誌的常規撰稿人,伊莉莎白自2006年起就開辦了工藝品研討會,並且在薩福克郡的薩爾克地區享有教學經驗。 序言 6 衍紙的歷史 8 實用技巧 9 紙張和工具 10 基本技巧 14 設計方案 20 生命的輪回 新生寶寶賀卡 22 結婚禮物 26 婚禮回禮 30 慰問卡 34 訂婚賀卡 38 周年紀念禮品袋 42 重要的日子 喬遷賀卡 44 退休禮物 48 賀禮 50 大生日賀卡 54 節日快樂 花環卡 58 懸掛的裝飾品 62 聖誕樹造型卡 64 聖誕禮盒 68 派對卡 72 家人團聚時刻 道歉卡 74 母親節禮盒 78

父親節卡片 80 祝賀康復禮包 84 謝禮 88 範本 92

母親節禮盒進入發燒排行的影片

米娜最新介紹開箱影片♥

還在思考母親節要送媽媽什麼禮物嗎🎁

高清在這裡♥

https://www.facebook.com/Baina.water/videos/992595944608703/

#花萃霜#母親節禮盒#開箱介紹

台灣稻米品質與品味的轉變

為了解決母親節禮盒 的問題,作者鍾怡婷 這樣論述:

近十年來對稻米之意義層次的關注增加,且稻米已成為滿足人們維生之外之需求的產品,而這種需求為何會成為需求?此一問題涉及了人們的食物選擇,究竟人們是憑藉著什麼判斷原則來決定自己要消費什麼食物? 本研究針對圍繞著稻米「品質」所進行的建構過程進行分析,以理解其中的編碼工作與競奪行動,藉由「品質化」之概念以理解消費者與產品的互動,並從中檢視消費者的能動與被動,以及飲食品味的形塑。據此,本研究採取文化經濟學取徑重新檢視稻米此一農食在台灣的消費變遷,特別是在交換領域中人們對稻米所建構的感受與認識,最後形成了固著的品味系統。透過此一考察,本研究指出稻米產品在不同階段有不同的品質,其品質化過程中國家與科學家所

界定之架構長期以來佔據主導地位,近十年來繞開國家的力量則逐漸浮現,而品質被賦予的環節則逐漸自生產端移向行銷端,以美學化與道德化來建構品質之趨勢亦愈具影響力。在不同歷史階段,不同的行動者掌握主導所謂「好」食物的詮釋正當性,藉由獲取正當性,社會大眾自然而然地接受並持續消費,進而對品味進行了潛移默化的形塑。消費者、產品供應者、國家與科學家在象徵系統與文化系統中進行鬥爭,以形塑內化且固著的品味系統。我們所探究的問題指出了稻米在台灣社會中的物質與象徵意義的轉變,而圍繞著「什麼是『好米』」的認識建構,確實對食物系統之生產與消費具有形塑的影響力。

設計概論

為了解決母親節禮盒 的問題,作者曾芷琳,吳宜真,蕭淑乙 這樣論述:

本書以基礎理論為導向,循序漸進引導讀者進入設計的領域,從設計的起源、發展、原理開始講述,並介紹視覺傳達、流行設計、環境設計、工業設計、數位多媒體設計等各個設計類別,進而引導讀者認識文化創意設計、綠色設計等創新設計觀念。對於初學者,是一本入門指引,不至於無所適從;對於已有相當基礎者,亦能藉由此書札實基礎、補充新知。 「設計概論」是設計領域中極重要的課程之一,本書三位作者,在學界、業界皆有相當豐富的經歷,且在國內、外獲獎無數。為了提供相關科系的學生及有志進入設計領域的讀者更適用的教材,三位作者集結各自的學識與教學經驗,以不斷創新、精進的精神,撰寫成這本《設計概論》。希

望能幫助讀者帶著愉快而輕鬆的學習心境,瞭解設計、活用設計,在生活或工作中,發揮所學。 成為一個好的設計師並不容易,除了基本的設計功力之外,還需要有各式各樣的應對、反應、規劃、組織等能力。本書帶進設計職場倫理與技能等相關知識議題,不僅談論設計知識,也嘗試將設計師應該有的思維放入書中,希望透過此書,培育出更多優秀的設計人。

台灣美妝風格演化之研究(1945-2010)

為了解決母親節禮盒 的問題,作者杜宛陵 這樣論述:

從古至今,妝扮在人類社會生活中具有重要作用,不論敬神儀式、社交、自我形象塑造、藝術表現等,都與人類豐富的妝扮行為有關。社會風氣、歷史文化的變遷造就了人們不同的審美觀與價值觀,進而發展出多樣的形象塑造、妝扮行為與風格呈現。台灣自1945年二次大戰後脫離日本統治由國民政府接管政權後,台灣社會普遍認為化妝等同奢侈浪費,歷經電視開播、石油危機、開放觀光等重要事件,直至2010年網路盛行與資訊爆炸的時代,台灣民眾在不同文化的衝擊下觀念逐漸地產生變化,這55年間發展出何種審美文化與妝扮風格之發展,為本研究焦點。本研究採用文獻分析法、歷史研究法,依歷史時間順序分成5大時期,描述台灣美妝風格之發展,探討19

45二次大戰結束至2010年台灣經濟、政治社會、文化教育、產品、通路等因素對台灣民眾的美妝形象的影響以及台灣美妝風格的發展歷史。經本研究之歸納,從1945-2010年台灣經濟、政治社會、文化教育之變遷,與其對於美妝風格之演化之影響,發現經濟、政治社會、文化教育是美妝行為的基石,產品、行銷、通路是使美妝行為豐富多元的推動力。而1945-2010年台灣美妝風格的演化,在審美觀之變化為:(1)美妝是奢侈浪費的行為、(2)美妝是禮貌行為、(3)美妝品不是奢侈品而生活用品、(4)美妝是個人特色與品味的表現、(5)美麗是競爭力,美妝可增進自我外在美的實現與表達,兩性皆重視外表良好。而從美容專家與民眾之言論

歸納得出的妝型特色變遷為:(1)樸素、(2)盲目模仿別人、(3)妝型著重適合自己,不盲目跟隨流行與模仿別人、(4)妝型追求國際流行、吸收外國經驗,呈現多元化、(5)妝型趨於2個極端,精細標準求完美與無特定規範。

母親節禮盒的網路口碑排行榜

-

#1.母親節禮盒- FindPrice 價格網2023年7月精選購物推薦

100%台灣巧克力母親節禮盒的推薦商品價格,還有更多【CHOMEET 巧遇農情】100%原味巧克力小禮盒_50片/盒_母親節禮物相關商品比價,輕鬆購物,FindPrice 價格網讓你快速 ... 於 www.findprice.com.tw -

#2.【母親節禮盒】期間限定 - Uni Jun 俊

母親節 限定禮盒,母親節禮物,全台第一馬油蠶絲熟成皂,無添加化工成分,天然溫和且滋潤,讓您洗後肌膚如絲質般的質地! 於 www.unijun.com.tw -

#3.桃園『母親節禮盒』| 精選TOP 15間熱門店家 - 愛食記App

桃園母親節禮盒推薦,桃園母親節禮盒的最新食記、評價與網友經驗分享: 李向月連, 綠禾苑, MOFA魔法氛子, 透明烤箱.Reliable Oven. 於 ifoodie.tw -

#4.DIOR官網限定母親節禮盒贈禮超有誠意質感滿額花束讓人 ...

充滿儀式感的母親節禮物交給Dior迪奧!我的彩妝愛牌之一今年母親節又讓我心醉了,線上官網訂購不限金額就擁有法式花園包裝服務的限量禮盒,活動期間內 ... 於 www.vogue.com.tw -

#5.母親節禮盒 - 緬甸華文教育服務團

母親節禮盒 · 【A經典禮盒】蛋黃酥X鳳梨酥X芋頭酥 · B【8入禮盒】蛋黃酥X鳳梨酥X芋頭酥 · C【4入禮盒】蛋黃酥X芋頭酥 · 【手工餅乾禮盒】 · 【聯名禮盒】奶素綠豆椪X咖啡. 於 volunteersinmyanmar.org -

#6.參樓母親節禮盒

母親節禮盒. ... 慈母手中有參樓-超值禮盒組. NT$2,360 售完. 聯絡我們. 立即購買. 若想購買,請聯絡我們。 More than one instance of Sumo is attempting to start ... 於 www.thirdfloor.com.tw -

#7.母親節限定禮盒 - 梅珍香

母親節 限定禮盒. ◎低鹽醃漬,靜待一年的熟成才能吃到的陳年紫蘇梅◎止渴回甘讓人回味無窮的甘甜梅◎香氣十足,依循古法醃製的奶梅. 梅珍香 酸甜酸甜,送給最愛的媽媽. 於 shop.mjs.com.tw -

#8.【母親節】花漾媽咪禮盒(瑪德蓮餅乾禮盒) :: 喜歡你購物網

全新推出~母親節限定禮盒!草莓風味的瑪德蓮蛋糕,清爽、酸甜,加上奶香十足的手工餅乾組合,不容錯過! 於 www.sefunnet.com -

#9.母親節專區

每年母親節禮物都送鮮花好無趣,今年母親節送什麼才好? ... 想替嬤嬤保養也可以送沐浴保養禮盒或面膜,媽媽的年輕美力就靠你來守護,母親節送禮一點都不難! 於 www.chichiswedding.com -

#10.母親節禮盒-小先草本發酵液禮盒

URL 錯誤,找不到此頁面. 品牌故事 · 購物說明 · 客服留言. 若接到可疑電話,請洽詢165反詐騙專線. © 2022 by 先河創銷股份有限公司. 本網站中使用cookie,欲查詢有關 ... 於 www.aheadgogo.com.tw -

#11.2023 母親節禮盒 – 唐和家和菓子

2023 母親節禮盒 · 已完售. 母親節限定—康乃馨(單品). NT$ 250 · 菊姬. NT$ 500 · 萱草花(單品). NT$ 220 · 魯冰花(單品). NT$ 220. 於 www.toukaya.com -

#12.母親節禮盒|純淨之米.質樸之穀(三款內容選擇)

母親節 限定禮盒✨. 禮盒尺寸:30x21x8.5cm. 提袋尺寸:32x25.5x10cm. 保存期限:多穀米配方6個月/綜合堅果8個月/森林拌麵1年/黑豆茶1年. 產地:台灣. 於 www.seegrains.com.tw -

#13.母親節這樣送超澎湃!25 款人氣母親節禮盒推薦

1. LeFRUTA 朗芙經典小塔禮盒 · 2. Hello Green 永生花鈔票禮盒 · 3. love in Kelly 香氛花束& 護手霜禮盒 · 4. 4u4U SELEKTIA 義大利私藏白松露禮盒 · 5. 金桂宗原味滴雞精 ... 於 blog.pinkoi.com -

#14.高雄在地身障團體手作產品母親節禮盒火熱上線

【記者王雯玲/高雄報導】母親節即將到來,還在絞盡腦汁要送什麼禮表達對 ... 推出母親節檔期禮盒,像是精油手工皂禮盒、玫瑰花及愛心手工饅頭禮盒、 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#15.Top 500件母亲节礼盒装饰- 2023年7月更新- Taobao

去哪儿购买母亲节礼盒装饰?当然来淘宝海外,淘宝当前有615件母亲节礼盒装饰相关的商品在售。 在这些母亲节礼盒装饰的尺寸有小号、中号、大号、50*50*40和65*65*38等多 ... 於 www.taobao.com -

#16.母親節獻禮| Starbucks Taiwan - 星巴克

結帳時須透過LINE Pay 條碼使用已綁定的任一發卡銀行信用卡簽帳金融卡或一卡通MONEY 帳戶條碼全額付款星巴克母親節蛋糕及禮盒等專案品項。每帳號活動期間限得200點,活動總 ... 於 www.starbucks.com.tw -

#17.特別的生日禮物女性禮物母親節禮盒適合她- 花式筆記本旅行 ...

Amazon.com: 特別的生日禮物女性禮物母親節禮盒適合她- 花式筆記本旅行化妝包趣味襪子和放鬆的沐浴鹽母親節禮物組送給朋友: 美容與個人護理. 於 www.amazon.com -

#18.2023母親節禮盒推薦:三統「貓掌綠豆冰糕」,送這款讓媽媽 ...

2023母親節禮盒推薦:三統「貓掌綠豆冰糕」,送這款讓媽媽成為最幸福的女人. 超級軟萌的貓掌印內餡是「三統」蟬聯冠軍的經典招牌「綠豆冰糕」,媽媽看了怎麼能不心動? 於 www.suntone.com.tw -

#19.母親節禮盒耍浪漫詩特莉獻心意卡片金帛手製雙甜點萌翻- 生活

母親節 倒數,有超過8成人首選吃大餐慶祝,不只蛋糕吸睛,餅乾禮盒同樣耍浪漫討媽媽歡心。手工餅乾店Aunt Stella詩特莉推母親節限定禮盒「有你常 ... 於 www.chinatimes.com -

#20.獨家寵愛禮盒】母親節禮物首選| 島嶼果乾8入 - 果嶼

【甜蜜補水之旅首選!】島嶼果風糖磚- 冰糖菊花蜂蜜. $7.17 USD ; 【露營、登山、聚會必備!】 冰釀/鍋煮紅酒調理包黑糖果風口味. $6.49 USD ; 【草莓季限量!】職人手熬草莓 ... 於 www.guoyugoodisland.com -

#21.雙重衝擊母親節禮盒募集困難林柏宏籲行動力挺唐寶寶 - 鏡週刊

母親節 即將到來,唐氏症基金會自2017年起推出送愛蛋糕認購活動,提供給唐寶寶、全台28間特教學校學生以及弱勢家庭,讓這些孩子能和母親一同歡度佳節, ... 於 www.mirrormedia.mg -

#22.母親節禮盒- momo購物網- 好評推薦-2023年6月

【芝初】2023寵愛媽咪母親節禮盒(8倍細高鈣黑芝麻粉x2、原味拌麵醬x1、椒麻拌麵醬x1) ... 【天使愛美麗】創意仿真玫瑰康乃馨香皂花禮盒(情人節母親節生日婚禮紀念日). 於 www.momoshop.com.tw -

#23.2023母親節禮盒推薦|燕窩花藝禮盒 - 好春燕窩

2023母親節最有質感的燕窩禮盒結合台灣原創品牌—一朽青,將花藝結合燕窩禮盒,提供母親節鮮花束和花藝體驗課程只要$990(含一份燕窩下午茶餐點),歡迎至古亭中正門市 ... 於 www.goodspring.tw -

#24.母親節禮物香皂花蠶絲巾禮盒-44736 - 心願網路花店

母親節 花禮盒透明花盒搭配香皂花還有韓國蠶絲巾組合,送給媽媽的好禮物,頭明的花禮盒設計粉色玫瑰香皂花、紅色康乃馨香皂花、粉色滿天星搭配的喜慶有好看喔~您在訂購 ... 於 m.wishflorist.com.tw -

#25.搜尋母親節禮盒 - 一起愛台灣

感恩母親包容,感謝婆婆鍛煉,一齊幫助我們成為長進的媳婦!.. 橄欖油 母親節 母親節禮盒 ... 於 17itaiwan.tw -

#26.愛的陪伴母親節禮盒 - Cha Voyage 福葉茶

Cha Voyage 福葉茶與Shiun flower-JS 花卉設計聯名,為母親節獻上「愛的陪伴禮盒」。 東方美人茶的天然蜜香與花香,彷彿代表著媽媽的溫柔氣息。以鮮花製成的永生、乾燥花束 ... 於 www.chavoyage.com -

#27.母親節活動專屬 禮盒優惠 - 潭酵天地觀光工廠

【潭酵天地】SOD-33k Formosa 巴薩米克醋×2瓶│伴手禮首選│2入禮盒組∣ 【潭酵天地】蔬果發酵液610ml × 2入禮盒組│伴手禮首選│ 【潭酵天地】水果醋500ml × 2入禮盒 ... 於 www.hsuslegend.com -

#28.母親節禮盒|ETMall東森購物網

【台灣現貨】51朵創意仿真玫瑰香皂花禮盒(情人節母親節生日婚禮求婚紀念日). $2,262. (售價已折). 找相似. 【台灣現貨】小熊玫瑰花花束香皂花禮盒(情人節母親節. 於 www.etmall.com.tw -

#29.母親節禮盒- 比價撿便宜- 優惠與推薦- 2023年6月

母親節禮盒 價格推薦共13886筆商品。還有母親節保養禮盒、小禮物母親節、母親節康乃馨胸花、母親節卡片、蛋糕插卡母親節。收錄蝦皮、雅虎、露天熱賣商品,比價撿便宜讓 ... 於 www.lbj.tw -

#30.2023母親節香氛組推薦!Dior、SABON、嬌蘭經典香水 - ELLE

Jo Malone London今年五月英倫系列推出全新「蘇格蘭高地系列(The Highlands Collection)」禮盒。全系列別具意涵與畫面感的香味,也將石楠花、薊花、錦葵與 ... 於 www.elle.com -

#31.母親節禮盒 - 八兩排

母親節禮盒. 八兩排-冷凍生鮮肉品專賣店. 訂單查詢. 聯絡我們. 購物說明. 訂閱電子報. 登入. 會員登入. 選單. 查訂單. 登入. 搜尋. 必填欄位,不得為空白。 0. 購物車. 於 www.eighttaelsrow.com.tw -

#32.【母親節禮盒】最愛媽咪精選季節手工皂禮盒| 母親節禮物| 送禮

感恩的5月,屬於母親的月份,親手奉上這個特別的禮物! 5月的時節,氣候變暖, 這時需要清爽洗感的手工皂, 復古花磚、水磨石的優雅美麗與薰衣草的浪漫, 送給最愛的媽 ... 於 www.qingqing.com.tw -

#33.母親節禮盒- 蔡記養生滴雞精

蔡記滴雞精嚴選產銷履歷黑羽土雞,0添加0加水0防腐劑,SGS檢驗合格。 品質保證、名人推薦、補充體力功效的蔡記滴雞精,守護家人孕婦的健康!更是滴雞精禮盒送禮首選。 於 www.tsaigi.com.tw -

#34.德國花果茶與乾燥花束禮盒母親節禮盒 - 森小姐的茶店

德國花果茶與乾燥花束禮盒母親節禮盒. 獻給媽媽最棒的禮物. ❖可任選1款茶種(內含10包茶)+手作乾燥小花束❖ ❖日本紙包裝禮盒質感極佳合適送禮❖. 於 senstea.misssense.com.tw -

#35.2023母親節送禮清單 - Charles & Keith

精選一系列兼具實用性與設計感的鞋履、包款和飾品,輕鬆為媽媽挑選一份不出錯的母親節禮物。身為媽媽最講究的實搭性絕對不能忽略,現在就逛逛編輯推薦的禮物清單, ... 於 www.charleskeith.com -

#36.母親節禮物推薦-琅茶永生花茶禮盒

母親節 禮物推薦-琅茶永生花茶禮盒. 「窗明几淨再擺上一束花的時候,她會微笑」 「出門要打扮得亮亮的,讓自己氣色很好」 「張羅滿桌子菜,卻只顧著叫我多吃一點」. 於 wolftea.com -

#37.母親節系列 - 金格

金格2023母親節系列商品. ... 【母親節限定】漫舞花境雙層禮盒(母親節限定). 加入購物車. 【母親節限定】漫 ... 【母親節限定】康乃馨烙印長崎蛋糕(母親節限定)無附. 於 www.king.com.tw -

#38.2023母親節禮盒推薦!GODIVA巧克力夾心酥餅、國王巴斯克 ...

比利時皇室御用巧克力品牌GODIVA以法式傳統餅乾Fourrés Chocolat為靈感,在母親節前夕於台灣首次推出限量巧克力夾心酥餅禮盒,以優雅迷人的歐式風味為你 ... 於 www.harpersbazaar.com -

#39.[母親節禮盒]花咲向陽403-日本和歌山最高傑作物小 ...

[母親節禮盒]花咲向陽403-日本和歌山最高傑作物小蜜柑+ 套袋富士蘋果+ 信濃金蘋果+ 台灣特選巨峰葡萄農林水果超夯精品進口水果禮盒媽咪我愛妳母親節送禮推薦母親節水果 ... 於 www.nonglinfruit.com -

#40.屈臣氏Watsons - 母親節禮盒搶先預購

母親節禮盒 搶先預購. ... P04_母檔蛋糕禮盒預購_首頁大_1280X465(無立即購物. 母親節專刊商品點我查看 · Payment. 下載購物APP 享受屈臣氏最佳購物體驗. 於 www.watsons.com.tw -

#41.母親節推薦專區 - 愛盲義購網

《愛盲X中祥》綜合餅乾禮盒(蛋奶素) 《老楊》樂遊台灣大禮盒(蛋奶素) 《愛盲XMORI》ㄞˋ點字經典花月年輪蛋糕(6吋) 《愛盲XMORI》Q版綜合年輪蛋糕禮盒. 於 www.tfb8000.com -

#42.搜尋結果:母親節禮盒- PChome 24h購物

【贈禮盒提袋】母親節康乃馨花束-粉嫩色(11支花朵) · 【贈禮盒提袋】母親節康乃馨花束-酒紅色(11支花朵) · 手工玫瑰香皂花束禮盒(情人節/母親節/畢業季/送禮生日禮物)- ... 於 ecshweb.pchome.com.tw -

#43.AKAME母親節禮盒

<AKAME 母親節禮盒>. 母親節禮物「心」選擇,與媽媽一起分享情感與心意吧! 【禮盒內容】. 【氣泡紅酒1支】KABAVANE N°8 (750ml). 與酒莊Weightstone 威石東每年合作的 ... 於 www.tabyakame.com.tw -

#44.母親節限定-有你常伴 - 詩特莉

... 莉經典木盒,搭配精緻典雅的袖套設計,就像每位默默陪伴我們的母親一樣暖心而美麗。母親節贈禮、母親節禮盒、餅乾禮盒、母親節、客製卡片、母親節卡片、蛋糕禮盒。 於 auntstella.com -

#45.伴手禮盒 母親節首選 - T86悅察苑

伴手禮盒│母親節首選 ; 古早楊桃乾│50g · #台灣外銷紅鳳楊桃#清爽梨香#甘潤清甜#無添加果乾. 古早楊桃乾│50g. 已銷售:59 ; 古早洛神乾│50g · #台東洛神花#自然香甜酸度# ... 於 www.t86.com.tw -

#46.精緻母親節禮盒 - YouTube

精緻 母親節禮盒. 140 views 3 days ago. Design Your Own Wine Official Channel. Design Your Own Wine Official Channel. 19 subscribers. 於 www.youtube.com -

#47.母親節獻禮|特惠組合|精選禮盒 - 廣源良

母親節 獻禮|特惠組合|精選禮盒 · 淨化汙垢,改善粗糙黯沉肌. 【限定組合】淨化去油配方組 · 美肌美背必備! 【限定組合】身體美肌保養組 · 經典熱銷、零油感保濕. 絲瓜 ... 於 www.cucumber.com.tw -

#48.2023 母親節送多肉花禮盒,療癒陪伴一整年 - 有肉SUCCULAND

綠色風尚的母親節花禮,結合當季盛產的水果、多肉植物與新鮮花材作為這次母親節禮盒。將呵護媽媽的心意與大自然的美麗一同收進花藝禮盒中,團體訂購這份花禮,適用於送 ... 於 succuland.com.tw -

#49.媽媽收到會開心的實用系「母親節禮物」推薦! - SOGO

是不是總是為了每年的母親節絞盡腦汁,思考該送媽媽什麼樣的禮物才能送到她的心坎裡? · 1.生活家電2.鍋具餐具3.美妝保養品4.香氛用品5.甜點美食禮盒 ... 於 www.sogo.com.tw -

#50.八吋母親節禮盒 - Miss Cat

麵粉、糖、蛋、花生、牛奶粉、酥油[棕櫚油、乳化劑(脂肪酸山梨醇酐酯)、奶油香料、著色劑(β-胡蘿蔔素、婀娜多)]、鹽、膨脹劑(碳酸氫鈉)、小麥粉、植物油、香草粉、鳳梨 ... 於 www.misscat.tw -

#51.母親節禮贈品- 最適合企業公司、店家作為母親節活動贈送

特別為母親節設計的小禮物,是給媽媽的最佳獻禮!最適合作為餐廳、民宿、各行各業店家來店禮、 ... 母親節限定–唐寧英倫茶包2入+6朵康乃馨香皂花禮盒–紅色母親節禮物. 於 www.liwu.tw -

#52.2023母親節限定禮盒 - Melt by MICASA

抱歉,這個商品類別沒有相關商品. 建議您,選擇其他分類或者使用關鍵字搜尋. Follow us on Facebook! 聯絡我們|Contact Us. 營業時間:週二至週六11:00 - 18:00/週 ... 於 www.micasadolci.com -

#53.福岡博多風美庵甘王草莓母親節禮盒- 日代相談所

福岡博多風美庵使用博多的特產~甘王草莓推出5種草莓點心的季節性禮盒. 針對母親節還有特殊的母親節包裝,需要母親節包裝的朋友下單時記得幫我點喔! 母親節檔期收單 ... 於 nichiyo.1shop.tw -

#54.母親節磅蛋糕禮盒(買2送2)

母親節 磅蛋糕禮盒(買2送2) 活動到5/11中午前截止喔。 商品. 目前已選購 0 件. 金額 $0. 於 southhealth.qdm.tw -

#55.#母親節禮盒hashtag on Instagram • Photos and videos

Top posts. 14,354 posts. 台中伴手禮「拾個月」 母親節即將到來 〜( · Taiwan 全台宅配< 花磚甜點手作室> 想吃花磚的 · 恭喜得獎者@qq990717 請三天內跟我聯絡留 ... 於 www.instagram.com -

#56.ANJESS 母親節禮盒

回到母親的懷抱盡情的任性撒嬌、自由的開心大笑和創造彼此值得記憶的故事。 偉大的母親,母親節快樂 產品介紹: ANJESS環保黃金貝殼粉有效清除異味、生鮮蔬果清洗、去污除 ... 於 www.anjess.com.tw -

#57.『母親節禮盒特惠組C』精華液兩瓶組x 金滿堂 - Ringo

『母親節禮盒特惠組C』精華液兩瓶組x 金滿堂-黑糖暖心飲品組合包 ... 不含酒精、香料。敏感肌膚、懷孕、哺乳中媽媽皆可放心使用! 瑞士知名蘋果幹細胞成分PhytoCellTec™ ... 於 ringocosme.com -

#58.北極熊母親節禮盒C

首頁 · 產品 · 活動三; 北極熊母親節禮盒C. Medox 莓達斯花青素膠囊 · 海洋膠原蛋白粉 · 純磷蝦油膠囊 · 女性專用魚油膠囊 · 三倍濃縮Omega-3 魚油膠囊 ... 於 isbjorn.com.tw -

#59.樂桃桃簡餐坊母親節禮盒促銷邀您一起感恩母親做公益

本庇護工場今年推出「母親節禮盒」,禮盒內容豐富,有添加大量有機果乾的磅蛋糕,還有內餡豐富有燕麥、堅果及蔓越莓的手工餅乾,另外較有特色的是禮盒 ... 於 www.typc.mohw.gov.tw -

#60.母親節馬卡龍禮盒-售完- 어머니날선물세트

母親節 馬卡龍禮盒伴手禮送禮母親節蛋糕生日派對中秋節- cocoron dessert 限定推出期間限定只在5月14 售完為止禮盒馬卡龍訂購方式Line@cocoron 或官網下單客服小編線上 ... 於 cocorondessert.com -

#61.【2023母親節蛋糕禮盒】母親節禮盒推薦!台南人氣美食~阿嬤 ...

《阿嬤的珍藏》母親節優惠活動 · 主題:親愛媽咪我愛妳 · 時間:04/06(四)~05/16(二) · 優惠組合: 【告白媽咪組】焦香巴斯克乳酪蛋糕or莓果生巧克力蛋糕(2擇 ... 於 4co.tw -

#62.母親節禮盒】檜木沐浴酣睡禮盒/ 沐浴露&香皂&擴香木 - 博客來

母親節 禮物首選,讓媽媽好好休息! **禮盒豐富內容物** 檜純沐浴露 250ml | 檜木香氛皂 100g | 原生檜木香氛球 30g | 台灣原生檜木精油 2ml | 去角質沐浴手套 ... 於 www.books.com.tw -

#63.2023母親節蛋糕| 屏東東港伴手禮 - 華珍食品

華珍母親節蛋糕來囉/ 謝謝媽咪用心照料全家~不求回報媽媽我愛 ... 粉紅甜心 夾餡:草莓醬+布丁媽咪曾是女兒、是女孩現在是母親, 但也是我們永遠的 ... 於 www.hwajen.com.tw -

#64.母親節限定優惠 - RIVON禮坊

【Rivon禮坊】堅果塞納河12入禮盒 (預購) 【禮坊Rivon】原味米香千層米蛋糕(無麩質) 【Rivon禮坊】法式曲奇餅(奶油原味) 【Rivon禮坊】法式曲奇餅(芝麻) 於 store.rivon.com.tw -

#65.最暖心的母親節禮盒身障團體手作產品火熱上線 - 蕃新聞

【Kaonews焦點新聞/報導】母親節即將到來,還在絞盡腦汁要送什麼禮表達對 ... 綜合商品、禮盒外,於今(112)年推出母親節檔期禮盒,像是精油手工皂禮盒、 於 n.yam.com -

#66.2023母親節暖心獻禮! Les Nez香鼻子多款香氛、舒壓組合 ...

Les Nez香鼻子禮物推薦清單包含香氛蠟燭、輕盈舒壓足浴組、香氛珠寶禮盒、居室擴香禮盒…等,以上母親節獻禮也可以透過官方網站購買,指定商品任選兩件 ... 於 www.lesnez.com.tw -

#67.珍馨真意|母親節限定禮盒78折up-Radiant star‧璀璨之星

珍馨真意|母親節限定禮盒78折up: [珍珠]品味花香鈴蘭花珍珠串珠手鍊【KTL687】 (特價: NTD 1020), [水晶]那年花開之際太陽石珍珠櫻花串珠手鍊【KTL839】 (特價: NTD ... 於 www.radiantstar.tw -

#68.【包裝印刷】母親節禮盒|新譯漢方

【包裝印刷】母親節禮盒|新譯漢方 ... 「愛,是你在我心裡我們一起慢慢走。」 媽媽的愛是無私、無條件的付出, 年輕時孕育我們茁壯, 長大後無論我們在哪, 於 www.mindscmyk.com -

#69.2023母親節禮盒.公益手工餅乾.水果乾堅果.養身保健

提供完整的解決方案,供企業客製禮盒,加入企業識別。跨品牌挑選搭配,公益餅乾+ 名店綜合點心, ... 交換禮物.正官庄高麗蔘精.長輩養生禮盒.生日母親節耶 ... 於 wish.with.tw -

#70.【聯名母親節禮盒 】任選一個飾品升級禮盒現折$600

【聯名母親節禮盒 】任選一個飾品升級禮盒現折$600 ... 祝端午節快樂 把握下單! 6/22 - 6/25 休假,客服/ 出貨不 ... 於 www.spanconny.com -

#71.2023母親節寵母必看懶人包!特搜星級料理餐廳、超優惠保養品

母親節 即將到來,想要送媽媽禮物,直接入手保養禮盒送出去方便又不踩雷!HR赫蓮娜、SK-II、嬌蘭、SABON、資生堂、香緹卡、DARPHIN朵法、L'ERBOLARIO蕾莉歐、ALBION將 ... 於 www.skm.com.tw -

#72.瓶身刻字、玫瑰花禮好懂女人心| 2020母親節、禮盒包裝 - 妞新聞

除了挑禮物令人頭疼,包裝也常讓人苦惱啊!好在,美妝品牌很貼心,不僅推出超佛優惠組合,還有絕美的包裝2020母親節、禮盒包裝、Dior. 於 www.niusnews.com -

#73.母親節禮盒商品在松果購物的搜尋結果

很抱歉,我們沒有販售母親節禮盒商品,但我們仍有相似的商品供您參考。 ... 康乃馨肥皂花香皂花玫瑰花康乃馨香皂婚禮小物畢業禮物母親節情人節. 於 www.pcone.com.tw -

#74.【母親節】嫁妝禮盒 - DREAM TREND

【母親節】嫁妝禮盒: 於 www.dreamtrend.com.tw -

#75.「母親節禮盒」相關新聞 - CTWANT

煦願軒與KuruKuru Laundry聯手推出母親節禮盒,用最短的時間、成分單純的方式來體貼媽媽們的身體與最貼近的衣物。禮盒囊括煦願軒滴雞精三日組搭配KuruKuru Laundry的洗 ... 於 www.ctwant.com -

#76.LOOKFANTASTIC母親節限量禮盒

購買LOOKFANTASTIC母親節限量禮盒 ,豪華面部護理,美髮護理,彩妝和美容產品,在lookfantastic.com 購物享受免費配送服務. 於 www.lookfantastic.com.tw -

#77.母親節禮盒優惠推薦-2023年7月|蝦皮購物台灣

你絕對不能錯過的網路人氣推薦母親節禮盒商品就在蝦皮購物!買母親節禮盒立即上蝦皮禮盒專區享超低折扣優惠,搭配賣家評價線上網購超簡單! 於 shopee.tw -

#78.2023母親節第二波加碼禮盒盤點,搭配絕美包裝送禮最討喜!

自粉嫩奢美的夢幻禮盒中取出澎派永生玫瑰花束,絕對是女人永生難忘的高光瞬間,加上寫滿濃情蜜意的真摯卡片,世界上有誰能抗拒這以法式玫瑰花禮譜出的手寫 ... 於 www.marieclaire.com.tw -

#79.【愛美仕母親節禮盒組】讓媽咪【鈣鎂力】: 體態好漂亮

獨特口腔崩散微粒,吞鈣不用好痛苦!三秒崩散易吞嚥,好吃無藥味,快速好吸收! 母親節獨享【鈣鎂力】雙重奏禮盒組,加速成分吸收!獨特口腔崩散微粒,讓媽輕鬆吞嚥好 ... 於 www.61shop.com.tw -

#80.母親節禮盒『想保養禮盒』,共三件 - 美天肤mtfskincare

母親節禮盒 『想保養禮盒』,共三件. 橙花蜂王乳潔顏洗卸凝膠. 使用建議 。按壓適量(約2~3cc)於手掌 。配合少量水分於掌心搓揉後,以圓圈環繞清潔臉部. 於 www.mtfskincare.com -

#81.母親節彩妝禮盒| Hermès 愛馬仕台灣官網

母親節 彩妝贈禮靈感:探索Hermès精選女士禮盒,以非凡之選讓媽媽芳心大悅。 於 www.hermes.com -

#82.母親節禮盒限定優惠

歡慶端午節 · 雪糕捲 · 彌月專區 · 喜餅專區 · 全部商品 · 雪糕捲 · 塔類甜點 · 低溫組合 · 常溫組合 · 親子烘焙 · 會員招募 · 關於金帛. 於 www.kinbermade.com -

#83.母親節禮盒| 優惠推薦2023年6月- Rakuten樂天市場

推薦您在樂天市場挑選母親節禮盒,享樂天市場限定優惠,再享天天1%回饋無上限,付款可使用樂天點數、ATM、信用卡、LINE PAY、先享後付、貨到付款等多元支付, ... 於 www.rakuten.com.tw -

#84.母親節禮盒優惠女兒保養

本商店委由CYBERBIZ 集團(順立智慧股份有限公司及子公司順達智慧股份有限公司)偕同處理部分商品物流、金流、電子發票等相關事宜。 於 www.daughter.com.tw -

#85.【母親節這樣送超澎湃!推薦3款母親節禮盒!!】 - 19again

不但有梳子跟髮香水可以保養頭髮,. 這次禮盒搭配的指緣油是我們新口味的SPA香氛味道的指緣油,. 於 www.19again.com.tw -

#86.【畢業謝師禮盒推薦 】DAYLILY經典暖心明眸禮盒

全店下單滿千國內超商免運】(滿1500元郵局國內寄送免運) 〈謝師禮物〉〈媽媽禮物〉〈女友禮物〉〈生日禮物〉〈閨蜜好友禮物〉 【組合內容】 臺灣甜杏仁茶自古以來被 ... 於 tw.daylily.com.tw -

#87.線上商城| 豆油伯純釀造醬油- 母親節禮盒

母親節禮盒. :::此分類底下目前沒有商品:::. 豆油伯 · 常見問題 · 會員服務說明 · 產品責任險 · 屏東縣竹田鄉履豐村豐振路2-8 號; TEL.0800-256-866. 於 www.mitdub.com -

#88.【母親節特輯】今年最值得送的MARIGOLD手錶飾品禮盒!專 ...

【母親節特輯】今年最值得送的MARIGOLD手錶飾品禮盒!專為媽咪打造的幸福禮遇! 在這溫馨與感恩交織的五月. 送給媽咪滿載愛與感恩的MARIGOLD禮盒. 願幸福女神永恆守護. 於 www.marigoldwatch.com.tw -

#89.母親節禮盒 - 生活市集

很抱歉,我們沒有販售母親節禮盒商品,但我們仍有相似的商品供您參考。 ... 【一之鄉】母親節潮美時尚包禮盒366g 美金蜂蜜蛋糕+瑰麗杏桃雪餅+鳳梨酥. 於 www.buy123.com.tw -

#90.【母親節活動】專區商品最低9折優惠!母親節禮盒推薦 - 永禎

2023 母親節送什麼?最新印花樂聯名商品、永禎得獎果醋、健康零食禮盒,專區商品享最低9折優惠!得獎水果醋,精美質感禮盒送禮必選!全館超取滿499免運, ... 於 www.yzliving.com -

#91.Vivienne Westwood Café 母親節禮盒

抱歉,這個商品類別沒有相關商品. 建議您,選擇其他分類或者使用關鍵字搜尋. FOLLOW HOTEL V. LINE@ ACCOUNT. 台北松菸誠品店 · 台中勤美誠品店. CUSTOMER SERVICE. 於 www.hotelvshop.com -

#92.佳格健康GO|母親節禮盒任選兩件88折

佳格健康GO母親節禮盒限時優惠搶先開跑啦!快於4/13-4/26搶先購買,禮盒專區任選即享兩件88折。桂格養氣人蔘、活靈芝、雞精、天地合補葉黃素、官燕窩、黑白穀奶禮盒, ... 於 mall.sfworldwide.com -

#93.2023 母親節禮盒推薦!GODIVA 巧克力夾心酥、手工餅乾 ...

2023 母親節禮物送什麼?一年一度的母親節即將到來,除了獻上母親節蛋糕,與家人一同慶祝之外,母親節禮盒也是像媽媽表達愛和感謝的好選擇。 於 www.juksy.com -

#94.母親節禮盒套裝 - 天然靈芝Mytianran

母親節禮盒 套裝 ... 天然集團成員包括天然養生有限公司、香港靈芝培植中心有限公司及天然再生有限公司。天然集團為百分百香港企業,致力推動香港天然保健養生。 於 www.mytianran.com -

#95.公益母親節禮盒- VIIGO

每個 禮盒 都特別用心包裝就只想給大家最好的❤️ 特別開箱#三千寵愛集一身娘娘好美好精緻好滿足! 趁 母親節 優惠,快一起加入VIIGO的行列吧 質感生活必備➡️ ... 於 mk-mk.facebook.com -

#96.Letitia 母親節禮盒

愛的味道蘊藏在每個茶包裡 Letitia嚴選精品好茶、高質感美學設計。 讓愛以最珍貴的方式,傳達滿滿的溫暖與善意。禮盒內容物: 奶油萱金-金萱1入、茉與默墨-茉莉烏龍1 ... 於 www.letitiatea.com.tw -

#97.母親節禮物 - 日出

一顆檸檬乳酪蛋糕. $420. 梵尼蘭甜檸檬乳酪蛋糕. $420. cheese cake · 原味乳酪蛋糕. $390. 66%愛爾帕蔻胡桃脆糖布朗尼brownie cake · 66%愛爾帕蔻胡桃脆糖布朗尼. 於 www.dawncake.com.tw -

#98.母親節禮盒 - BEST TAG

母親節禮盒 組(四種選擇). 禮盒包含:襪子X4、禮盒、包裝襯紙以及滿滿的愛心❤️❤️❤️ 精梳棉:80% / 尼龍:12% / 聚酯纖維:8% *此款為經典厚磅* 於 www.thebesttag.com