汨羅江地圖的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦林漢達寫的 趣味漫畫中國歷史故事集:戰國(下) 和黃梓莘的 平原大地導賞徑都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自小螢火蟲 和萬里機構所出版 。

國防大學 戰略研究所 林穎佑所指導 唐宏彰的 解放軍空軍遠海長航任務的發展與影響 (2020),提出汨羅江地圖關鍵因素是什麼,來自於A2/AD、防空識別區、M-503航路、遠海長航、共軍研究。

而第二篇論文國立臺灣大學 國家發展研究所 陳明通所指導 王濬的 「天然獨」世代的「島嶼天光」?——三一八學運中的國族認同與兩岸關係 (2017),提出因為有 「天然獨」世代、三一八學運、國族認同、中國因素、兩岸關係的重點而找出了 汨羅江地圖的解答。

趣味漫畫中國歷史故事集:戰國(下)

為了解決汨羅江地圖 的問題,作者林漢達 這樣論述:

秦國日漸強盛,其他國家提心吊膽, 親秦抗秦兩派爭論不休,給秦國蠶食鯨吞的機會。 且看屈原自投汨羅江,也象徵楚國的敗局; 孟嘗君憑藉門客機智,終於安全離開秦國; 藺相如與廉頗一文一武,力保趙國十載安穩; 秦昭襄王遠交近攻,終由曾孫嬴政一統天下…… 13篇精彩故事,帶你重返歷史現場, 窺見戰國時代的群雄並立。

解放軍空軍遠海長航任務的發展與影響

為了解決汨羅江地圖 的問題,作者唐宏彰 這樣論述:

中共在見證波斯灣戰爭、科索沃戰爭、阿富汗戰爭及伊拉克戰爭,美國獲得勝利的經驗後,意識到必須具備打贏「信息化」戰爭的能力,俾強化反介入/區域拒止(A2/AD)之實力,以主宰21世紀空中戰場。解放軍空軍的戰略轉型,歷經「國土防空」、「攻防兼備」以及「空天一體、攻防兼備」等三階段,與獲得蘇愷戰鬥機等先進軍武,並以美國為師的思維轉變有相當大的關聯;2012年習近平執政後之轉型實踐最為顯著,對內完成了深化國防和軍隊改革,對外則擴展「三線控制」的遠距作戰能力,依序劃設東海防空識別區(ADIZ)、南海島礁機場建設、啟用「M-503航路」等布局,隨即2015年開始執行遠海長航實戰化訓練,藉此邁入戰略空軍的門

檻;自2020年起遠海長航轉變為高頻次的於我國ADIZ內的騷擾模式,威脅導向越趨嚴峻。惟有深入探究其戰略轉變之意涵,與超軍事手段之擴權運用,方能發揮創新/不對稱之應對作為。爰此,對於共軍研究,必須了解其遠海長航任務之發展與影響,掌握其特點及弱點,藉以預判犯臺徵候及未來可能動向。關鍵詞:A2/AD、防空識別區、M-503航路、遠海長航、共軍研究

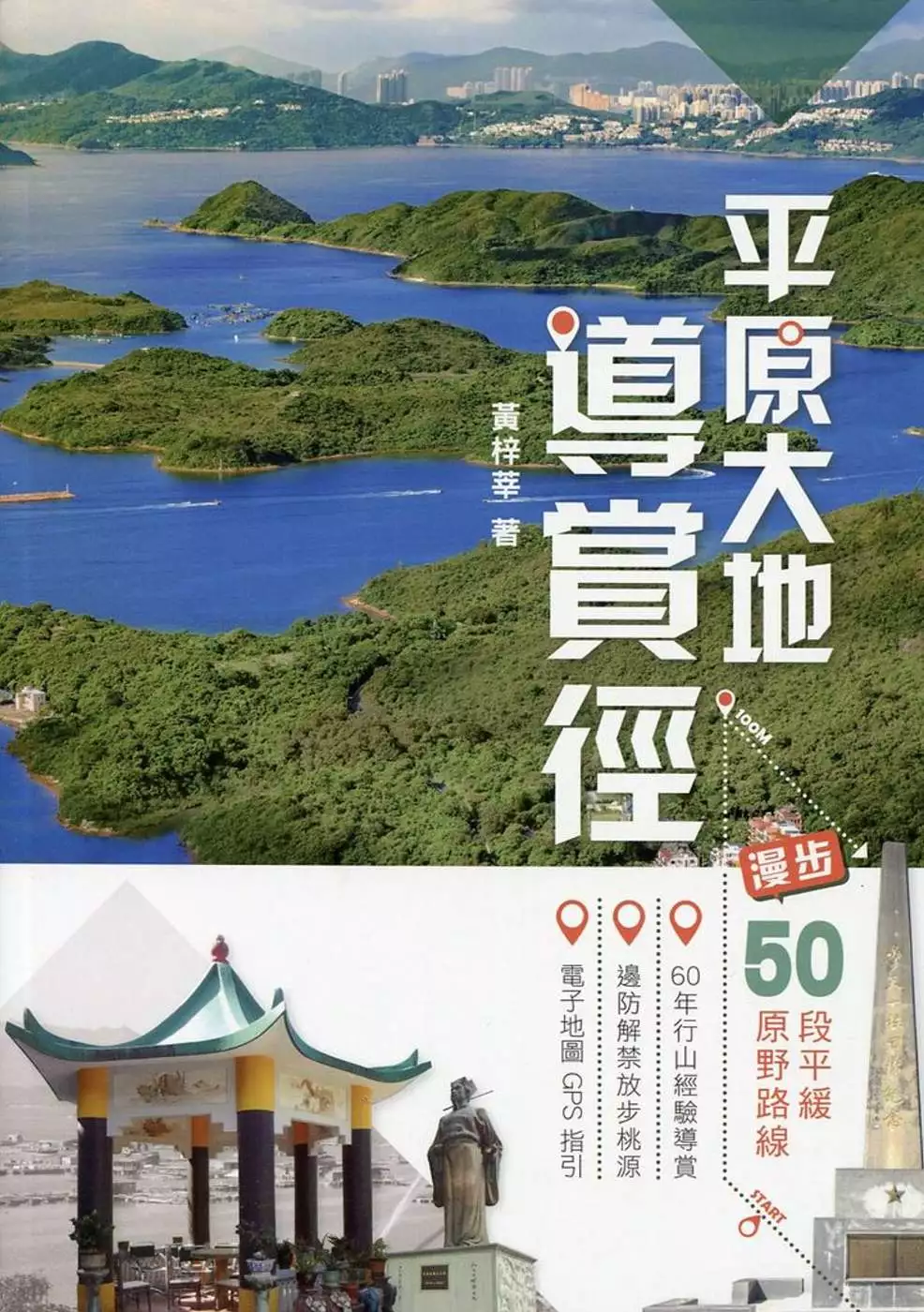

平原大地導賞徑

為了解決汨羅江地圖 的問題,作者黃梓莘 這樣論述:

漫步50段平緩原野路線 60年行山經驗導賞 邊防解禁放步桃源 電子地圖GPS指引 透過作者60多年來踏遍香江美地的經驗,介紹50段最佳香江美景的遠足路徑,路況極度平坦易行,適合一家大小共赴共賞。配合作者優美秀麗的文字,詳盡講解路徑上所遇到的細膩風光,深刻體會香港都市文化與大自然融和後的變化。最後配合傳統地圖路線及電子地圖功能,讓各位安心一家出遊。 本書特色: 1. 50段超級平坦路徑,輕鬆看美景 2. 2小時短路線,半晝出行。 3. 電子地圖路線支援。

「天然獨」世代的「島嶼天光」?——三一八學運中的國族認同與兩岸關係

為了解決汨羅江地圖 的問題,作者王濬 這樣論述:

2008年伊始,馬英九政府所主導下的兩岸關係曾被許多學者視為是最為「和平與穩定」的時期,並開啟了兩岸關係「制度化」與熱絡化的前奏;但日益加溫的政治氛圍、經貿關係與社會交流,卻顯然未帶予臺灣社會應隨之而來的對中好感與認同。在幾乎為兩岸雙方政府與主流學界所忽視的角落,一個被後來稱作「天然獨」的年輕世代正悄悄萌芽著其獨特的認同,與抵抗的念頭。他們在許多場的公民運動中早留下了身影與記憶,除對那盤旋於臺海上空的「中國因素」幽靈感到憂心與不甘,更在一次又一次的運動與日常生活的實踐中,逐步學習與累積著那些關於政治與抵抗的技能,甚至行動。而也似乎直至「三一八學運」的爆發,整個世界才注意到他們的吶喊與執著。2

014年3月,肇因《海峽兩岸服務貿易協議》在立法院內政委員會審查中的「程序不正義」爭議,而引起長達28天的史上首次佔領國會事件,最終成為一場被世人稱為「三一八學運」(或稱「太陽花學運」)的公民運動。三一八學運不僅直接造成對政府政策的改變,更對臺灣的公民運動樣貌乃至兩岸關係展開了嶄新篇章。更在其過程中與之後,讓一整個被稱作是「天然獨」的年輕世代終於躍上國際與社會的眼前,並持續透過實際的行動與參與,影響著國內政治、大陸政策與兩岸關係的未來。本文透過對三一八學運的相關研究與論述,並與事件有關的文本、結構與脈絡之分析;並採取現象學研究途徑,以國族制度、認知之框與情感結構為分析架構,探討「天然獨」世代的

「國族認同」其內涵。包括「天然獨」世代在三一八學運爆發前的國族與公民運動脈絡、其對於「臺灣」與「中國」的認知與認同,以及對於「中國因素」所展現的認知與情感等。嘗試描繪與歸納出「天然獨」世代的國族認同樣貌,並對未來兩岸關係將帶來的持續影響與轉變。