滾元宵 作法的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦顏金滿寫的 宮廷點心:收錄64款御膳大廚的精工名點 和吉岡勝美的 正統中式點心全書:師承香港傳奇料理大師:從知識到實作、從技巧到手法,完整而專業的全面教程都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自邦聯文化 和邦聯文化所出版 。

南華大學 傳播學系 蔡鴻濱所指導 謝英傑的 土地公文化之整合行銷研究-以南投紫南宮為例 (2018),提出滾元宵 作法關鍵因素是什麼,來自於整合行銷、廟宇行銷、竹山紫南宮。

而第二篇論文輔仁大學 宗教學系碩士在職專班 鄭志明所指導 鄭元呈的 臺灣釋教源流與發展 (2016),提出因為有 釋教、釋教會、緇門、大乘道士、奉佛道士、黑頭司功、香花和尚、菩薩僧、僧道、超度、齋醮、普度的重點而找出了 滾元宵 作法的解答。

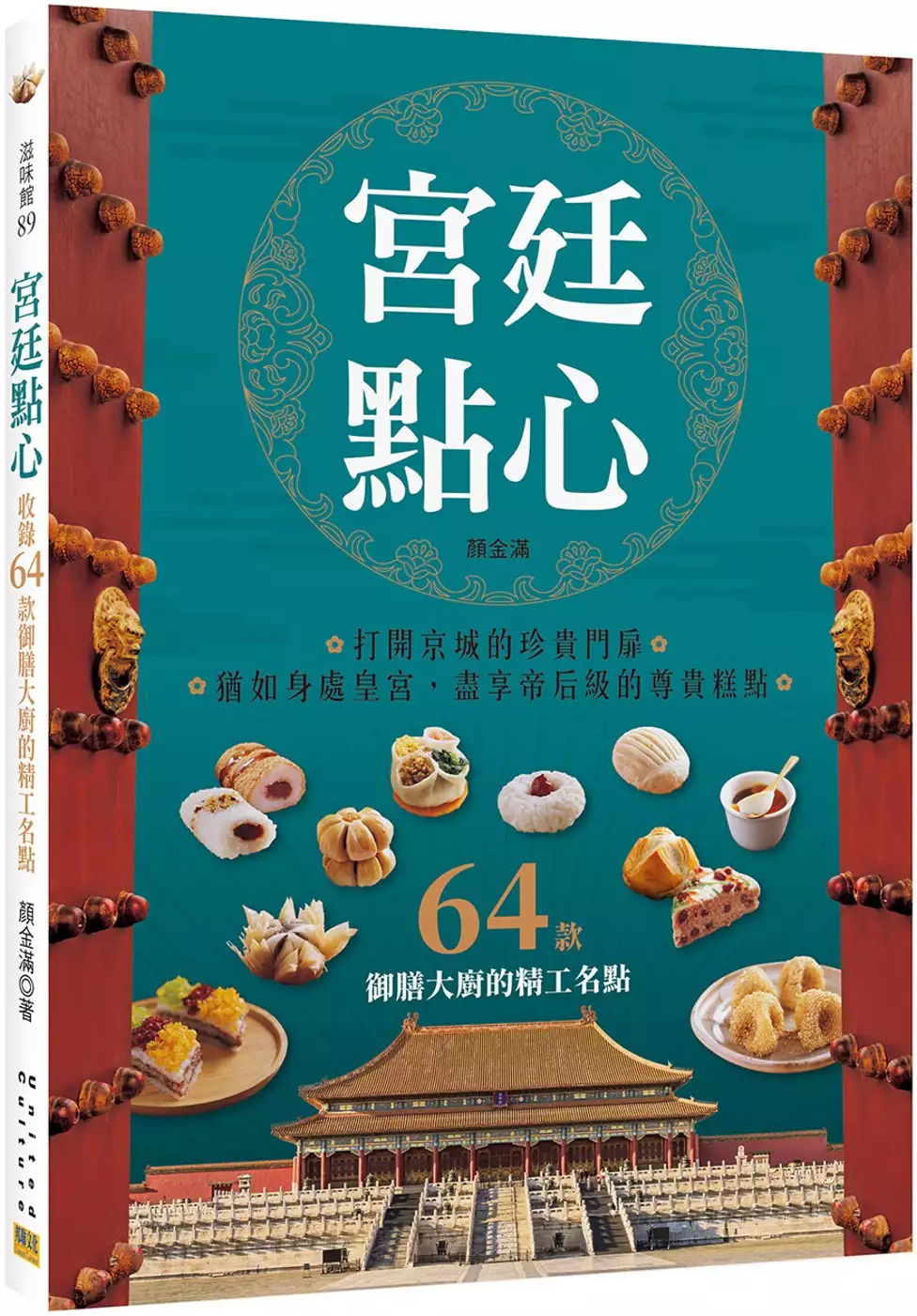

宮廷點心:收錄64款御膳大廚的精工名點

為了解決滾元宵 作法 的問題,作者顏金滿 這樣論述:

打開京城的珍貴門扉 猶如身處皇宮 盡享帝后級的尊貴糕點 所謂的「宮廷點心」指的是皇宮御膳房所做的點心,這些點心因地域區分成北方和南方;由唐宋開始發展期,到清朝更是興盛,因清皇朝在北京,北方點心深受宮廷御膳房獨具巧思、精巧細緻的風格影響,較講究外型精巧美觀,做工也繁複細密,再加上以麵類為主食,口感也很厚實。 南方點心除原本豐富多變的點心風貌外,也隨著清朝數任皇帝和慈禧太后的南下,帶入宮廷成御宴的要角,一躍成為全國人人熟捻的名點。而近幾年宮廷劇盛行,這些戲不僅劇情引人入勝,畫面上的高顏值糕點更是令人印象深刻,也讓觀眾在追劇的同時,對這些精緻點心引起關注,帶動流行熱潮。 本書特

別精選64道從宮廷流傳出來的知名糕點,這些糕點看起來手工細膩,實際上用到的材料容易取得,且作法並不難,書上附上詳細的步驟圖,並由由專業中點老師為您: ◆解開「荷花酥」、「菊花酥」綻開的祕密; ◆做出入口即化的「豌豆黃」、「金糕」、「小豆涼糕」技巧; ◆視覺上吉祥又討喜的「百果賀糕」、「四喜餃子」方法; ◆做出知名的「驢打滾」、「愛窩窩」、「肉末燒餅」、「五丁包子 全都有作法拆解圖和重點提醒,就是要您有機會品味宮中皇帝嬪妃食用的頂級小食!

滾元宵 作法進入發燒排行的影片

材料

豆沙餡 300克

糯米粉 600克

作法

1.豆沙餡分成每個重約15克的小團,搓圓備用。糯米粉倒入篩子。

2.豆沙餡放至篩子中滾動沾滿糯米粉後裝至漏勺中沾水,再倒入糯米粉中滾動沾粉。

3.重複沾水及滾粉動作約4次即可。

土地公文化之整合行銷研究-以南投紫南宮為例

為了解決滾元宵 作法 的問題,作者謝英傑 這樣論述:

土地公的信仰文化,自古到今相當的普及也親民化,廟宇遍佈在鄰里之間,信眾初二、十六的日子都會到廟宇祭祀一番,凝聚大家的向心力。生長於農村的我,從小就接受這樣子的文化薰陶,南投紫南宮每年信眾絡繹不絕,藉由整體行銷做探討廟方所做的策略。 廟宇的傳承與經營面對新舊文化的衝擊挑戰,更在廟宇文化相當的多元,在同質性的信仰神明上重疊性高,廟宇中彼此有競爭,廟宇的經營上需要更多的思維注入,許多廟宇溶入商業化經營的模式,提高廟宇的知名度,增加信徒。蒐集相關文獻資料中,對宇廟宇的整合行銷的概念融如廟宇的相關文獻與企劃相當有限,大多偏向企業經營或是媒體傳播上,在紫南宮行銷運作上的研究無相關研究,本研究希望透

過個案研究的方式,分析南投紫南宮的整合行銷策略與運用手法,透過了解個案廟宇整合行銷的策略與經營方式,針對目前現況或困境提出改善的建議,讓個案廟宇可以永續經營,進而繁榮社區與地方經濟。 本研究以整合行銷概念為主軸,採用質性研究法,實地進入「竹山紫南宮」的社寮社區,透過參與觀察法、次級資料分析,以及深度訪談,了解「竹山紫南宮」的整合行銷模式,透過此個案的探討,創造創造廟宇、社區、信眾參贏的層面,藉由整合行銷策略能如何匯集廟宇與社區資源。 在未來展望方面,透過對子南宮的土地公的信仰永續經營下著手:具體作法如下,(一)規劃金雞文化園區(二)結合公仔文化配合事件行修銷(三)社區文化導覽(四)透過節慶

規畫特色路跑活動。可將相關活動納入南投縣文化季系列活動,結合民間與政府搭配下創造更多的觀光人潮。

正統中式點心全書:師承香港傳奇料理大師:從知識到實作、從技巧到手法,完整而專業的全面教程

為了解決滾元宵 作法 的問題,作者吉岡勝美 這樣論述:

基礎X進階、學科X術科、經典X創新 紮實的理論和技術,為你開啟包羅萬象的中國點心世界。 掌握基本,才懂變化;擁有傳統,才能創新。 從認識麵糰開始學習千變萬化的中點萬花筒。 1981年,吉岡勝美先生於香港「敬賓酒家」工作並學習中式點心,這是家500個座位天天滿席、由有「廚師狀元」之稱的梁敬傳奇料理大師所開設的餐廳。之後也陸續於香港、廣州研習了正統的廣東料理與點心,有著專業的理論學識與高超的技術。 「煙霧繚繞的蒸籠裡放著晶瑩剔透的蝦餃, 滾燙的油鍋中蕩漾著剛盛開的牡丹酥花瓣~ 小而紮實的燒賣強裝穩重,卻在嘴裡滾來滾去。 烤箱裡隨時都有蓬鬆油亮的蛋塔出沒,

還有一咬下去就會爆出湯汁的小籠包。」 本書囊括了前輩先賢所繼承的傳統點心,以及沿用該技術的現代最新產品,例如叉燒包、薩其馬、蛋黃千層糕、裹蒸粽、月餅、蛋撻、牡丹酥、干蒸燒賣、三鮮鍋貼、龍鬚糖等等經典品項,與鹹水角、豉汁蒸排骨、荷葉糯米雞、豆腐花、薑汁撞奶、楊枝甘露等茶樓小吃點心,還有深受西方飲食文化影響的雪糕、雪花酪和果凍布丁等甜點心。 在漫長的歷史洪流中,無數的點心小吃一邊經過味蕾的嚴格篩選,一邊與華人的生活緊密結合。多種的麵糰、多樣的內餡、多款的造型,書中收錄範圍極為廣泛、作法要訣闡述詳盡,是本面向專業的深度食譜書。希望能讓讀者朋友接觸更多中國點心的飲食文化以及獨特的

技術,並加深學識,讓本書成為你的寶典。

臺灣釋教源流與發展

為了解決滾元宵 作法 的問題,作者鄭元呈 這樣論述:

緬懷先人一向是中國人生活倫理的重要指標,而喪禮儀式在延續周代儀禮的精神時,也承接了各個朝代的歷史產物,並在各地加以被民俗化。隨著朝代的更迭、政治的宗教傾向不斷轉變,對於民間宗教法事所採取的款曲而言,總有一套建立在本土文化上的「宗教通式」,一直以來作為人們處理生死存亡等重大問題的引導者,在宗教界中被稱為「釋教」。 「釋教」一詞是「佛教」的古稱,「釋教」在臺灣的發展是由一群從事民間祭祀活動的奉佛道士所傳承並保留下來,其脈絡背景與佛教歷史保有相當的共源性,但由於從業技術為師徒密傳的原故,而幾乎不被外人所熟悉,甚至將「釋教」視為既是佛教也是道教的傳統習俗。實際上,由於過去以來這門技藝少有對外發

聲的機運,新生代人員普遍缺乏對職業的具體表述,而只停留於圈內前輩的記憶之中,特別是在業內被敬稱為「流僧」的高階僧道,經常使用「釋教」來表示佛儒合會的傳統宗教內涵,以及做為自我與佛教出家眾的區別,甚至是不需對外人多做解釋何謂「釋教」,而全依憑道場上之「功夫」來論定的情形。另外此在大陸地區至今的民間佛事,仍有保存使用「釋教」的情況,對於「佛教」已有往狹義化宣告的傾向下,「釋教」一詞的保存具有相當特殊的時空意義。 可惜的是,大陸地區在西元1966至1976年間爆發的「文化大革命」動亂,導致中華千年文明的付之一炬,幸有臺灣早在西元1945年光復後,對中華文化已有了別開生面的新意,並且依舊保存著不少「

釋教」的民間佛事內涵。這門所謂的「宗教通式」也因為民間過去以來所盛行的崇佛文化原故,所以「釋教」的型態學名上可稱作為「傳統民間道場泛佛群類」或簡稱「民間泛佛群類」。實際上,漢傳的釋教功德意涵深受「儒家功德思維」與「佛家功德思維」此兩種哲學系統的相互調和影響,並將祖先崇拜的義理透過儒佛的結社活動發揮至極致,奠定了釋教的功德儀式意涵。他們的工作在多方面上,因為皆須強調出人們與祖籍地的民族血緣關聯,成為維繫各族群內宗族關係的重要媒介,具有教育忠孝的目的,同時亦能使法律之制定,由繁縟瑣碎而朝向精要聖明,起到利益群體精神健康的作用。不過由於釋教科儀種類過於龐雜,以致若干科儀內涵甚至連今之釋教同業者也未曾

見聞,加上各地作法不盡統一,以及社會結構的變遷等因素,釋教內涵都有必要進行相當程度上的理論與技術整合,才能有效提升傳統文化中的「宗教通式」質量。 透過本研究顯明經典文獻所承認的婆羅門、在家菩薩、金剛、優婆塞,或有稱大乘道士、瑜伽道士、緇門僧、黑頭司功、香花和尚、僧道等屬性,於華夏沿革中合而為一的發展過程,說明釋教內涵的儒佛共構義理,係為民間尚可接納的三教合一氛圍中,終究導歸於知識分子長期所傾慕的崇佛文化,而有必要透過本文闡明其對傳統的精煉成果。 在此有關釋教學術方興未艾,相關名詞的定義在過去尚未獲得考究確認時,不少宗教學者提出以「在家佛教」、「居士佛教」、「儀式佛教」等名詞來詮釋「民間泛佛

群類」的內涵,但都很難比「釋教」一詞更為貼切且直白地表達出其固有的意識。本文主題為「臺灣釋教源流與發展」,探討的垂直範圍從「釋教」之過去、現在、未來三個方向進行概述,第一是以歷史文獻為主、田野訪談為輔,並期許自我以公正客觀的立場呈現釋教的淵源與流變。第二是用組織的檔案資料及訪談內容提出對釋教組織化的背景與沿革過程做一番疏理與表述,使各界瞭解成立其團體的因由與迫切性。第三為是用史料論證與辯證的方法來談論釋教組織未來永續發展的願景。文章因而觸及歷史、構成、組織、原理、理念多個部份,透過相關資料的補充,使各方能夠探悉釋教組織化的應時緣起背景,以瞭解「釋教會」成立目的之精神宗旨。因此筆者期望藉由本論文

對於釋教僧道的義理剖析,利於社會各界在宗教信仰的反思中,能夠獲得實質的裨益。