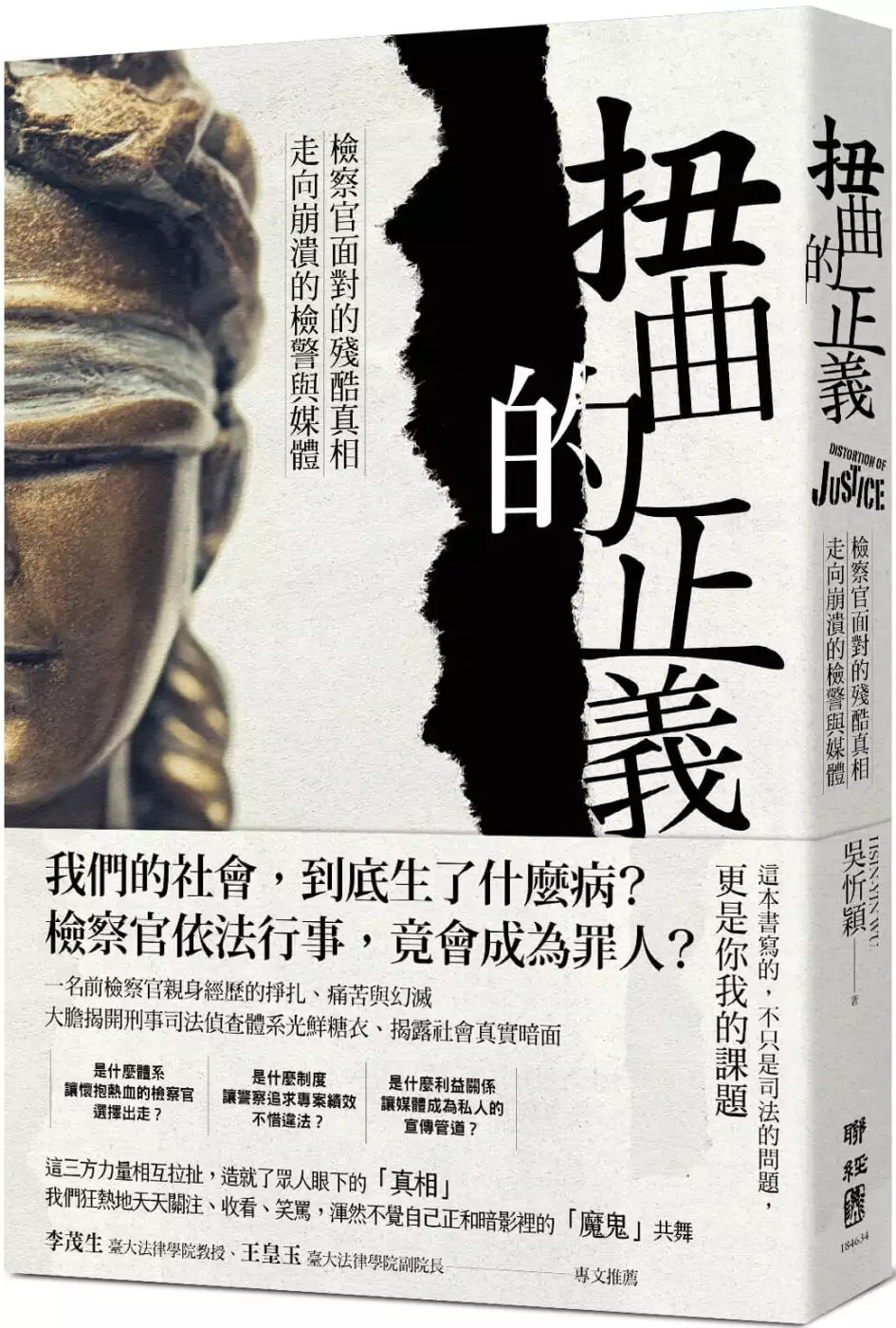

澎湖地檢署的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦吳忻穎寫的 扭曲的正義:檢察官面對的殘酷真相,走向崩潰的檢警與媒體 可以從中找到所需的評價。

另外網站九合一大選首波澎湖地檢署針對3案4人提當選無效之訴也說明:澎湖地檢署 於九合一地方公職人員選舉期間以及選後,查獲多起買票、幽靈人口案件陸續起訴、緩起訴之外,28日針對涉嫌買票的當選人4人提起當選無效之訴 ...

國立陽明大學 科技與社會研究所 傅大為、陳嘉新所指導 鄭兆庭的 重構飛安:台灣飛航事故調查的科技法律爭議 (2020),提出澎湖地檢署關鍵因素是什麼,來自於飛航事故調查、飛安會、不羈的科技、實驗者的迴圈、科技研究與法律。

而第二篇論文中央警察大學 刑事警察研究所 廖有祿所指導 董乙霏的 檢警關係之研究-以偵辦毒品案為例 (2019),提出因為有 檢察官、司法警察、檢警關係、毒品犯罪偵查的重點而找出了 澎湖地檢署的解答。

最後網站街頭球棒暴力歪風澎湖驚傳砸車逞凶揮舞威脅 - 新頭殼Newtalk則補充:經警方調查是因債務糾紛,許姓嫌犯糾眾引發持棒棍砸車,警方取得相關犯罪事證後,已通知涉案人等到案,並以刑法妨害秩序罪移送澎湖地檢署偵辦。

扭曲的正義:檢察官面對的殘酷真相,走向崩潰的檢警與媒體

為了解決澎湖地檢署 的問題,作者吳忻穎 這樣論述:

檢察官依法行事,竟會成為罪人? 我們的社會,究竟生了什麼病? 這是一本寫來改變社會的書,因為一切再不改變,也許就來不及了 披露檢察官、警察、媒體最真實的面貌 ★是什麼樣的體系,讓一個懷抱熱血的檢察官,選擇出走? ★是什麼樣的問題,讓警察疲於追求績效,不惜違法? ★是什麼樣的問題,讓媒體成為官方與個人形象的宣傳管道? 說到檢察官,你第一個想到的是什麼? 是「奶嘴檢察官」、「恐龍法官」、「司法不公」,還是判決總是「脫離現實」、不符民意,老是引來輿論撻伐? 然而在群情激憤、擁護眾人認定的「正義」之前,我們該深思的,是以片面資訊做出判斷真的好嗎?我們對這些

問題的了解,真的足夠嗎? 檢察官的工作貫穿偵查、公訴到執行的整體刑事訴訟程序。他們因執掌職務的複雜、多面相而不容易為外人了解,總是顯得神祕。 有部分人以為檢察官是一群不問世事,成天坐在辦公桌前用筆辦案的文書柯南,但真實的檢察官要做得遠遠不只如此,他們要寫起訴書、要判斷證據是否可信、擬定偵查計畫、指揮警察辦案、檢視屍體、上法庭……他們是所有案件的守門員,是在司法程序中,最了解前因後果、參與最深的一群人。透過他們,我們得以了解一個案件的始末;透過他們,我們得以看到司法實務最晦暗、迫切的結構性問題。 《扭曲的正義》作者吳忻穎,是一位前檢察官。在本該實現刑事正義的檢察體系中磨滅了希望

,最後失望出走。她回望過去任檢察官的實際經驗與觀察,深刻剖析了檢察體系、警察體系、媒體的重大問題,有系統地暴露三方之間如何往來、影響視聽。 她大膽寫出了司法與警察體系內、外亂象,暴露我們的社會其實正面臨極其嚴重的法治問題,而這影響了每一個人。全書內容分三部分: •第一部 搖搖欲墜的檢察體系 對外,檢察官要面對濫用司法、癱瘓地檢署的民眾;對內,則要忍受資源長期不足、過勞,以及畸形的升官文化。為了增加結案數、往上爬、上新聞曝光,竟有人睜一隻眼閉一隻眼,任由記者取得偵查不公開資料、容忍警察違法情事,且覺得這一切都是為了維持「良好關係」,很正常。 我們的檢察體系,竟是如此搖搖欲墜

。 •第二部 崩潰中的警察體系 高層為鞏固民意、做形象、做政績,設立諸多額外要達到的績效標準,壓迫著基層員警,使得多數人疲於奔命,部分人則為了交出漂亮的數字、達標、要功 獎而選擇性辦案,甚至無中生有「製造」假案件、向檢察官騙取拘票與搜索票。 犧牲合法程序與警察尊嚴,換取治安「良好」的統計數字和一支支嘉獎、超標的達成率,這一切,值得嗎? •第三部 媒體幻象 細說媒體如何為了點閱率、為求獨家,犧牲「第四權」的自尊,不惜報導錯誤、偏頗,在案情未明朗前繪聲繪影指涉真相,煽動輿論錯誤判斷,甚至為了維護與檢警的關係,成為檢警官方或特定個人事業鋪路的宣傳管道。 在資訊速食、

不問查核與事實,人人都彷彿鍵盤法官的年代裡,我們看到的「真相」真的是真相嗎? 在檢察體系、警察體系、媒體三方的相互運作中,不知不覺中,我們支持、叫好的,也許已經成了「魔鬼」。 檢警、媒體的混亂,反映的是整個社會對正義的扭曲想像。身在其中的我們,可曾注意?當中的錯誤與誤解,又有多深? 各界推薦 •許伯崧(媒體工作者) 她的意志勝過一切,沒有對正義的信念,就沒有對正義的發現。 •王子榮(雲林地方法院法官) ……忻穎寫出了體制內的盤根錯節,寫出了法律人投身實務工作下的萬般無奈……寧可鳴而死,不要選擇默而生,大概是我讀忻穎這本書最大的感觸。 •朱淑卿(北一女中公

民科教師) 每一屆的小綠綠(北一女中學生),總有人期許自己未來能任司法人員,可以懲奸除惡、成為正義的化身……在三年九個月的檢察官生涯中,她認真地依法做事與執行國家賦予的責任與義務。她,無欲則剛。 •江佳蓮(基隆地檢署法醫師) 有興趣的讀者在閱讀的同時,不妨搭配書中提及的事件查詢相關案例,重新審視那些具有帶風向意味的新聞報導,當能明白作者為何狗吠火車、聲嘶力竭地再三提醒程序正義的重要性。本書為民眾提升自己法律知識水準及鍵盤功力的優良讀物。 •姜長志(新北地檢察署檢察官、劍青檢改成員) 忻穎這本書,談的正是人與制度的糾葛,一次揭露一位基層檢察官在這座腐味已沉的牢籠裡,如何挑

戰威權、堅持信念,是一本能讓外界清楚理解檢察體系困境的好書,也是給包括我在內、仍在前線奮戰的檢察官同僚們,一個重新檢視自己今夕為何而戰的機會。 •施家榮(雲林地檢署檢察官、劍青檢改成員) 追求正義、期待司法能夠正確且高效率運作,是許多國人對司法改革的共同期待,而這些要求並不是依靠「在少數個案中塑造英雄、神探」或者「用績效要求來製作假數據」就能解決的,我們需要一些能夠普遍適用於大多數案件,讓辦案環境及司法風氣都能提升的對策。 •陳宗元(彰化地檢署檢察官、劍青檢改成員) 一向神祕的檢察體系存在著以升官圖控制基層檢察官、司法資源嚴重不足而無法精緻偵查的問題。警察方面存在著以績效壓

迫基層員警鋌而走險,以不法手段來取得績效的問題。媒體方面則有為了點閱率,而以標題殺人、曲解判決以激起民憤的方式來取得人們目光的問題……看似與你我無關,但倒楣時,所有人都有可能是那冤錯假案的受害人。 •劉潤謙(高雄市立凱旋醫院成人精神科醫師) 這樣一個勇於挑戰且改善體制的人,終究無法從體制內進行改革,選擇了離開。雖然她常常說:「辭職治百病!」但我相信,她絕不會放棄改革我們國家的司法體制,而是用另一種方法往她的理想前進。 •蕭仁豪(臺灣警察工作權益推動協會理事) 這本書寫的,也是對臺灣社會「包青天文化」的不同意見書,揭露的是在「司法正義」光輝的背面,不被見的政策的歪斜、資源的匱

乏、檢與警在扭曲制度中相互埋怨卻又唇齒相依的面貌……身在其中,我們雖然號稱「正義使者」,卻也可能逐漸成為不再探問「何謂正義」的作業員……轉身正面問題,然後向人群探求吧、向內心的真意探求吧,道路或許就在此方。 方君竹(公視特約記者、「記者真心話」主持人) 吳曉樂(作家) 邱顯智(人權律師、立法委員) 柯雁心(編劇) 陳永峰(東海大學通識中心副教授) 陳信聰(公視《有話好說》節目主持人) 陳慈幸(中正大學犯罪防治學系暨研究所教授) 黃哲斌(新聞工作者) 管中祥(中正大學傳播學系教授) 蔡崇隆(《島國殺人紀事》系列紀錄片導演) 顏擇雅(出版人) ──

無畏推薦(依姓氏筆畫排序)

澎湖地檢署進入發燒排行的影片

更多新聞與互動請上:公視新聞網 ( http://news.pts.org.tw )

PNN公視新聞議題中心 ( http://pnn.pts.org.tw/ )

PNN 粉絲專頁 ( http://www.facebook.com/pnnpts.fanpage )

PNN Youtube頻道 ( http://www.youtube.com/user/PNNPTS )

PNN Justin.tv頻道 ( http://zh-tw.justin.tv/pnnpts )

重構飛安:台灣飛航事故調查的科技法律爭議

為了解決澎湖地檢署 的問題,作者鄭兆庭 這樣論述:

我國不論是科技與社會研究(STS)有關空難社會成因的研究,或是法學上有關飛航事故調查的比較法研究,均未檢視飛航事故調查本身的社會建構。本論文將飛航事故調查視為法定的知識生產過程,以文獻分析的方法,研究調查權的歷史、飛安會建構調查結果的程序及爭議、法院如何對應飛航事故的證據等三個層面的問題。首先,本論文指出區別原因與責任的調查權限,並非引進外國法所確立,反而是調查單位與檢察官透過一次次事故調查的實作與協商,才形成的劃界。其次,從飛航事故調查的程序、參與的問題以及調查結論的不確定性,指出影響調查的社會因素,並以GE222及GE235為例,討論飛航事故調查所生的有關「規則與實作的差異」(unrul

y technology)以及「實驗者的迴圈」(experimenters’ regress)等爭議及其完結。最後,本論文整理歷來判決及GE222的刑事審判筆錄發現,飛安會調查報告作為重要的證據,不但是法院認定事實的基礎,更成為責任歸屬、證人憑信性及法庭上科技爭議的依據,更強化原因與責任並非二分的結果。基於上述認識,就飛安會的組成與程序、調查報告的撰寫方式、調查報告流用為法庭上證據等三方面提出建議。

檢警關係之研究-以偵辦毒品案為例

為了解決澎湖地檢署 的問題,作者董乙霏 這樣論述:

檢警均為打擊犯罪的司法機關,偵查刑案目的一致,雙方於偵查期間常因法律見解、權責區分或目標設定之差異,致彼此意見分歧、關係緊張,形成雙方既合作又衝突的情形。刑事案件中,毒品犯罪之再犯率極高且易衍生其他犯罪,其偵查方式迥異於一般財產及暴力犯罪,除了販毒情資獲取不易、調查費時,又因其犯罪特性,常須透過通訊監察輔以行動蒐證,掌握犯罪事證及犯嫌動向,司法警察(官)需與檢察官保持密切聯繫以順遂案件偵查,凸顯檢警互動關係的影響,從起案調查至移送,檢警需多次協調聯繫方能克竟其功。 回顧檢警關係之相關研究,大抵從法律面或實務面探討雙方定位或偵查權限,鮮少以實證分析研究方法,並以偵辦特定種類案件探

討影響檢警關係互動因素,進行實證研究。本研究採文獻回顧及深度訪談法,先以文獻回顧研析可能影響檢警關係之因素,設計「信任關係、溝通管道、權責區分、目標設定、法律見解」五大面向的訪談大綱,透過半結構式之深度訪談,訪談12名從事查緝毒品工作之檢察官、偵查隊長及偵查佐,探究檢警於偵辦毒品犯罪之互動協調關係,分析可能影響雙方互動之因素、建構適合現行檢警偵查毒品犯罪之流程,並提出建議。 研究發現檢察官為法定之控訴官,會以能否起訴或定罪作為審核案件之門檻,著重案件品質及偵查效率;偵查隊長為警察幹部,綜理全隊勤務、業務及相關刑事績效管理,其雖無直接偵辦案件,但對於案件偵查有一定經驗及了解,明白檢察官對於

偵辦效率及案件品質的要求,惟隊長肩負全隊績效評比的壓力,會以績效考量為主並盡量達到檢察官的指示;偵查佐是基層員警,也是毒品案件的主要偵辦人員,較重視案件偵辦之順遂,當面對檢察官的案件品質要求及長官的績效評比壓力間拉鋸時,會以檢察官的意見為主,並努力達成績效目標。檢警是否在彼此專業職能各司其職,為刑事案件能否偵查順遂之關鍵,而合作關係的建立必然從陌生開始,透過偵查過程中相互觀察及溝通討論,雙方對於案件偵辦的理念或是查緝模式能否合致,進而思考如何維持互信的合作關係,為本研究之重點,本研究依實證結果分析,提出下列建議:應增進員警法律層面的知識、建立檢警互信基礎、調整警方績效考核制度、建構檢警意見回饋

制度、強化雙方協力夥伴關係,以順暢雙方溝通管道,提升偵辦效率、增進辦案品質,進而改善檢警互動關係。

想知道澎湖地檢署更多一定要看下面主題

澎湖地檢署的網路口碑排行榜

-

#1.母親節將至澎湖地檢署提前「寶貝媽咪」 - 財團法人犯罪被害人 ...

五月溫馨母親節即將到來,為了延續常年推動的感恩活動,澎湖地檢署、犯罪被害人保護協會澎湖分會、臺灣更生保護會澎湖分會及澎湖縣榮譽觀護人協進會為 ... 於 www.avs.org.tw -

#2.「不要酬庸」 建構最高檢訴訟組挑戰大法庭陳瑞仁退休前還在 ...

吳巡龍為謝明達案投書與最高院法官激辯. 不只是朱朝亮,調訴訟組辦事的檢察官也不是省油的燈,來自澎湖地檢署的吳巡龍檢察官 ... 於 new7.storm.mg -

#3.九合一大選首波澎湖地檢署針對3案4人提當選無效之訴

澎湖地檢署 於九合一地方公職人員選舉期間以及選後,查獲多起買票、幽靈人口案件陸續起訴、緩起訴之外,28日針對涉嫌買票的當選人4人提起當選無效之訴 ... 於 www.nownews.com -

#4.街頭球棒暴力歪風澎湖驚傳砸車逞凶揮舞威脅 - 新頭殼Newtalk

經警方調查是因債務糾紛,許姓嫌犯糾眾引發持棒棍砸車,警方取得相關犯罪事證後,已通知涉案人等到案,並以刑法妨害秩序罪移送澎湖地檢署偵辦。 於 newtalk.tw -

#5.澎湖地檢署獲優良哺集乳室評選優勝 - 中華日報

記者王正平/高雄報導澎湖地檢署為提升機關為民服務品質,營造親善的母嬰環境,總務科同仁運用有限經費並加上細心巧思,將該署哺集乳室相關設施進行 ... 於 www.cdns.com.tw -

#6.澎湖地檢署心靈彩繪提供教化| 台灣英文新聞 - Taiwan News

中央社澎湖縣14日電)澎湖地檢署「生命教育之彩繪心靈」活動,藉由心靈彩繪教學方式,讓接受處分的人了解生命的意義,珍惜現有,以降低再犯。 於 www.taiwannews.com.tw -

#7.潮汐預報| 交通部中央氣象局

日期 潮汐 時間 相對臺灣高程基準 相對當地平均海平面 相對海圖 新北市貢寮潮差:中未來30天 乾潮 03:32 ‑48 ‑57 22 新北市貢寮潮差:中未來30天 滿潮 10:27 9 1 80 新北市貢寮潮差:中未來30天 乾潮 12:46 8 0 79 於 www.cwb.gov.tw -

#8.澎湖地檢署檢察長李嘉明榮調賴峰偉頒贈榮譽縣民證

澎湖地檢署 檢察長李嘉明榮調宜蘭地檢署檢察長,澎湖縣長賴峰偉3日頒發榮譽縣民證,感謝李嘉明任職澎湖地檢署期間查緝海上毒品犯罪,查扣並拍賣違法抽 ... 於 www.penghu.gov.tw -

#9.臺灣澎湖地方法院檢察署檔案開放應用要點 - 植根法律網

立法沿革:, 中華民國104年1月28日臺灣澎湖地方法院檢察署澎檢珍文字第1041000033 0號函修正發布第10點,並自104年1月28日生效. 法規體系:, / 行政/ 法務 / 檢察 ... 於 www.rootlaw.com.tw -

#10.屏東重機高速撞賓士騎士慘死案發地分隔島封閉降速限 - 好房網 ...

... 警方將洪姓賓士車駕駛依過失致死罪嫌函送屏東地檢署偵辦外, ... 王姓騎士是澎湖人,仍在大學就讀,與澎湖友人來台騎重機環島發生憾事;檢警相驗 ... 於 news.housefun.com.tw -

#11.持續運轉與等待-監察院沒有監察委員期間工作輯要

戰車上板車時,不幸遭戰車撞死,究陸軍後勤、訓練及事後調查等相關作業有無違失」、「澎湖地檢署檢察官徐維嶽等涉嫌貪瀆」、「台北關稅局稽查組在中正機場進口貨物交接區 ... 於 books.google.com.tw -

#12.澎湖地檢署辦公大樓外牆整修工程 - 開放標案

招標單位:臺灣澎湖地方法院檢察署,招標金額:4326000,招標日期:2018-05-03,標案案號:phc10703,分類:工程類. 於 pcc.mlwmlw.org -

#13.澎湖環保警察小隊成軍!全面取締非法捕魚與海洋廢棄物

澎湖地檢署 檢察長黃謀信肯定各相關單位成立共同打擊環保犯罪平台,地檢署也將研議將違反環保與漁業法之累犯,不再易科罰金,以有效遏止不法行為。 於 www.setn.com -

#14.中華郵政全球資訊網-查詢專區- 郵遞區號查詢

本系統3+3郵遞區號查詢結果,僅供交寄郵件書寫參考及本公司郵件處理部門分揀郵件使用(請勿作為其他用途書寫依據)。 本系統 ... 於 www.post.gov.tw -

#15.台灣澎湖地方法院檢察署(統計室),政府機關 - LIFEGO便民網

台灣澎湖地方法院檢察署(統計室),電話:06-9264-842,地址:澎湖縣馬公市中華路48號,台灣澎湖地方法院檢察署(統計室)的簡介,台灣澎湖地方法院檢察署(統計室)的聯絡方式, ... 於 ez.lifego.tw -

#16.臺灣澎湖地方檢察署澎湖地檢署辦理「全民健走運動嘉年華 ...

澎湖地檢署 為了加強各階層法治宣導、並宣揚柔性司法政策,24. 日特與澎湖縣白沙體育會於白沙鄉白沙國中結合辦理「教育部體育署. 110 年運動i 臺灣計畫之全民健走運動 ... 於 www.prosecutors.org.tw -

#17.監理服務網- 交通違規

預約定檢 會員 · › 機車切結報廢查詢 · › 汽機車失竊註銷 會員 · › 動保線上申請專區 · › 合法計程車查詢 · › 查詢汽車應定檢日. 排版用圖. 補助專區 箭頭圖示. 於 www.mvdis.gov.tw -

#18.防海固圉:明代澎湖臺灣兵防之探索 - 第 30 頁 - Google 圖書結果

(一)墟地徙民江夏侯周德興此次在福建擘建海防的時間,前後共計三年餘,對福建軍事的構築可稱是厥功甚偉,因為,他進行了一場大規模、完整而周密,且前所未見的海防建設計劃 ... 於 books.google.com.tw -

#19.史上最大!查獲木條夾藏1172塊海洛因磚黑市價約20億

[廣告] 請繼續往下閱讀新頭殼newtalk 新北地檢署指揮新北市刑大等司法警察機關緝獲我國陸上最大宗海洛因毒品案,查獲木條夾藏1172塊海洛因磚, ... 於 times.hinet.net -

#20.空氣品質監測網 - 環保署

空氣品質監測網,提供空氣品質監測、任務監測、空氣品質預報、作業規範、空品科普…等公開資訊。 於 airtw.epa.gov.tw -

#21.澎湖地檢署檢察長黃謀信榮調賴峰偉頒榮譽縣民證

地方中心/澎湖報導澎湖地檢署檢察長黃謀信榮調屏東地檢署檢察長,澎湖縣長賴峰偉於日前頒發榮譽縣民證,感謝黃謀信在澎湖任職期間積極查緝毒品販罪, ... 於 tchouse.sharelife.tw -

#22.「人蛇小王子」張春暉升任澎湖檢察長宜蘭人與有榮焉

法務部參事張春暉今天接掌澎湖地檢署檢察長,這位來自宜蘭鄉下孩子,苦讀出身,靠助學貸款及半工半讀完成學業,進入社會後對於弱... 於 udn.com -

#23.澎湖地檢署

臺灣澎湖地方法院檢察署Penghu District Procecutors' Office **緝毒零死角‧您我多檢舉** 澎湖地檢署檢舉專線:06-9214669 傳真:06-9214889. 於 www.findglocal.com -

#24.COVID-19疫苗接種院所 - 衛生福利部疾病管制署

本網站建議使用IE10 以上版本瀏覽器及以1920x1080解析度,以獲得最佳瀏覽體驗。 為提供使用者有文書軟體選擇的權利,本網站提供ODF開放文件格式,建議您安裝免費開源軟體( ... 於 www.cdc.gov.tw -

#25.全方位提升離島科技辦案大師級講座密授澎湖6大情治系統絕招

澎湖地檢署 檢察長黃謀信為精進離島地區的檢、警、調、憲、海巡、關務等六大司法警察機關運用數位採證設備能力,以強化科技緝毒及科技查賄技巧,在高檢署 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#26.「人蛇小王子」接掌澎湖地檢署第2位出身宜蘭檢察長 - 自由時報

法務部參事張春暉擔任檢察官期間偵辦跨國人口販運案件表現傑出,被譽為「人蛇小王子」,明天將接任澎湖地檢署檢察長,成為前檢察總長陳聰明之後, ... 於 news.ltn.com.tw -

#27.澎湖地檢署反賄選宣導標語 - 風櫃國小

i幸福,農、漁會選舉,檢舉賄選,人人有責,檢舉電話0800-024-099,澎湖地檢署提醒您。 於 www.fkps.phc.edu.tw -

#28.澎湖地檢署

澎湖地檢署. 澎湖地檢署. 591 subscribers. Subscribe. 臺灣澎湖地方檢察署. Home. Videos. Playlists. Community. Channels. 於 www.youtube.com -

#29.澎湖地檢署淨灘守護美麗澎湖灣 - 澎湖時報

澎湖地檢署 檢察長張春暉為維護澎湖海洋景觀,加強生態保育及環境永續發展,特善用受保護管束人力,參與社區公共事務,13日指派地檢署觀護人吳嘉翔率領 ... 於 www.penghutimes.com -

#30.地籍查詢門牌查詢村里查詢坐標查詢 - 地籍圖資網路便民服務系統

本系統提供查詢之地籍圖,係定期自縣市地籍資料庫複製,僅可作為土地位置之示意,實際圖形應以地政事務所核發之謄本為準。 4. 本系統提供查詢門牌與地號的對應,以地政門牌 ... 於 easymap.land.moi.gov.tw -

#31.澎湖地檢署檢察長黃謀信榮調賴峰偉頒榮譽縣民證 - 台灣好新聞

黃謀信自108年1月31日調任澎湖地方檢察署擔任檢察長,勇於任事,認真踏實,在既有偵查及司法保護業務屢屢開創新局,落實「司法為民、以人為本」精神。 於 www.taiwanhot.net -

#32.澎湖馬糞海膽開放採捕3天內被抓光光

農委會漁業署漁政組組長施俊毅回應,「我們還是認為,不要用像現在這種奧林匹克式的採捕,你一開放,大家就像賽跑一樣比誰採得比較多,應該是我們來訂定 ... 於 news.pts.org.tw -

#33.平湖法鼓菊島薪傳澎湖地檢署新書發表@ 澎湖日報 - 隨意窩

【記者鄭家瑜報導】澎湖地檢署18日舉行「平湖法鼓•菊島薪傳-台灣澎湖地方法院檢察署署誌」新書發表會,全書記錄澎湖檢察業務的演進,深具歷史意義,創下一線檢察機關 ... 於 blog.xuite.net -

#34.澎防部指揮官接待澎湖地檢署盼提升官兵法紀素養 - 青年日報

為強化國軍與司法交流聯繫平臺,陸軍澎湖防衛指揮部指揮官劉中將日前於莒光營區,接待澎湖地檢署檢察長張春暉、新任主任檢察官黃偉及書記官長魏惠美等 ... 於 www.ydn.com.tw -

#35.澎湖地檢署淨灘守護美麗澎湖灣| 澎湖時報 - LINE TODAY

澎湖地檢署 檢察長張春暉為維護澎湖海洋景觀,加強生態保育及環境永續發展,特善用受保護管束人力,參與社區公共事務,13日指派地檢署觀護人吳嘉翔率領 ... 於 today.line.me -

#36.澎湖連傳2起「球棒隊」惡煞!20人猛砸賓士、女駕駛遭揮棒嗆聲

全案經調查,是許姓主嫌不滿債務糾紛,10日糾眾砸車,訊後依刑法妨害秩序罪移送澎湖地檢署偵辦。 怎料過不到幾天,一名黃姓女子20日開車自西嶼前往 ... 於 www.ettoday.net -

#37.台湾澎湖地方检察署 - Wikiwand

台湾澎湖地方检察署,简称澎湖地检署或者澎检,是中华民国的检察机关。 於 www.wikiwand.com -

#38.我國陸上最大宗海洛因毒品查獲檢警聯手瓦解運輸販賣毒品之 ...

(記者林富貴/新北市報導)緝毒重大訊息!新北地檢署指揮新北市刑大等司法警察機關緝獲毒梟運輸海洛因磚1172塊(共重約446.8公斤、市價約新台幣50億 ... 於 www.tristarnews.com.tw -

#39.司法春秋 第三期 - Google 圖書結果

在戒毒部分,鄭鑫宏指出,澎檢結合澎湖醫院及毒品危害防制中心一同執行澎湖毒品戒癮 ... 彙整撰寫『平湖法鼓‧菊島薪傳─臺灣澎湖地方法院檢察署署誌』,經由署誌的編撰, ... 於 books.google.com.tw -

#40.澎湖地檢署新任檢察長拜會賴峰偉盼合作杜絕不法 - LIFE生活網

地方中心/澎湖報導. 澎湖縣長賴峰偉16日下午會見台灣澎湖地方檢察署新任檢察長李嘉明,他希望澎湖地檢署與縣府合力遏止犯罪,維護社會安寧,強力打擊 ... 於 life.tw -

#41.海巡艦艇誌 - 第 99 頁 - Google 圖書結果

行政院海岸巡防署. 船船長安全救回'並將涉案之「閩東漁 4878 號」、「閩東漁 SO69 號」漁船及 11 名船員帶回偵訊調查後'依妨害自由罪移送澎湖地檢署。 於 books.google.com.tw -

#42.【拒絕垃圾往澎湖丟】林俊佑「爽缺」遭抗議蔡清祥

花蓮地檢署檢察官林俊佑,攜警直闖幼兒園公審幼兒,1日檢察官人審會以「人地不宜」為由,外傳將調至澎湖地... 於 www.upmedia.mg -

#43.台灣澎湖地方法院檢察署(主任檢查官室) - 樂趣地圖

於澎湖縣法務部-地方法院檢察署的台灣澎湖地方法院檢察署(主任檢查官室)電話號碼:06-926-3086,地址:澎湖縣馬公市中華路48號,分類:公共事業、行政院、法務部-地方法院 ... 於 poi.zhupiter.com -

#44.澎湖地檢署

澎湖地檢署, 澎湖. 866 likes · 4 talking about this · 152 were here. 臺灣澎湖地方法院檢察署Penghu District Procecutors' Office **緝毒零死角‧您我多檢舉** ... 於 www.facebook.com -

#45.性侵害假釋犯破壞電子腳鐐後,順利從澎湖搭客船出海逃回臺灣

二、 海巡署海岸巡防總局馬公商港安檢所雖經運用安檢資訊系統查悉蕭國昌為澎湖地檢署「限制出海」之對象,然因該總局疏未將安檢手冊與相關法令彙編前於93年9月之函示:「…… 於 www.cy.gov.tw -

#46.澎湖公車之狼檢方起訴請求從重量刑 - 中時新聞網

有多次妨害性自主的前科犯蔡亨發,酒後企圖對搭公車夜歸的未成年女學生性侵未遂。澎湖地檢署不到半個月偵結,今天依強制性交未遂罪嫌起訴, ... 於 www.chinatimes.com -

#47.成長與蛻變-2015海巡艦艇誌 - 第 75 頁 - Google 圖書結果

103年11月29日我銜命率特勤同仁進駐澎湖海巡隊,支援取締囂張猖獗的大陸越界作業漁船。 ... 已經是凌晨4時左右,將大陸船員們帶至隊部完成偵訊後,便移送澎湖地檢署偵辦。 於 books.google.com.tw -

#48.澎湖地檢署相關報導- Yahoo奇摩新聞

最新最豐富的澎湖地檢署相關新聞就在Yahoo奇摩新聞,讓你快速掌握世界大事、財經動態、體育賽事結果、影劇圈內幕、社會萬象、台灣在地訊息。 於 tw.yahoo.com -

#49.深夜專偷住宅馬公警連假逮2名慣竊聲請羈押獲准 - 澎湖縣政府 ...

內 容:; 馬公分局於本(6)月27日拂曉出擊,針對2名住宅慣竊執行搜索並拘提到案,並由澎湖地方檢察署向法院 ... 於 www.phpb.gov.tw -

#50.10天2次!澎湖「棒球隊」當街堵人「20惡煞圍賓士」…一秒砸 ...

其中許姓主嫌坦承,他是因為與受害人有債務糾紛,這才會在10日撂人砸車,隨後也被依刑法妨害秩序罪移送澎湖地檢署偵辦。 然而,就在11月20日,又有1名 ... 於 gotv.ctitv.com.tw -

#51.[新聞] 澎湖連傳2起「球棒隊」惡煞!20人猛砸賓士 - Disp BBS

全案經調查,是許姓主嫌不滿債務糾紛,10日糾眾砸車,訊後依刑法妨害秩序罪移送澎湖地檢署偵辦。 怎料過不到幾天,一名黃姓女子20日開車自西嶼前往 ... 於 disp.cc -

#52.澎湖地檢署- 最新文章 - 關鍵評論網

澎湖地檢署 最新文章相關標籤: GE 222, 復興澎湖空難, 復興航空, 復航空難, 李佳峯, 澎湖地 ... 臺灣澎湖地方檢察署,簡稱澎湖地檢署或者澎檢,是中華民國的檢察機關。 於 www.thenewslens.com -

#53.臺灣澎湖地方檢察署

臺灣澎湖地方檢察署:回首頁 · QR-Code · 常用服務熱區 · 最新活動專區 · 法治教育短片 · 法治宣導手冊. 於 www.phc.moj.gov.tw -

#54.澎湖地檢署因應疫情升級防疫作為呼籲勿哄抬物價散布假訊息違 ...

澎湖地檢署 基於防疫優先、維護洽公民眾與同仁安全、避免增加染疫及疫情擴散之風險,自即日起至5月28日止所有到署名義,含偵查、執行、觀護、提訊、 ... 於 www.phnes.net -

#55.案件庭期查詢系統 - 司法院

... 臺灣臺東地方法院, 臺灣花蓮地方法院, 臺灣宜蘭地方法院, 臺灣基隆地方法院, 臺灣澎湖地方法院, 臺灣高雄少年及家事法院, 褔建連江地方法院, 福建金門地方法院. 於 csdi.judicial.gov.tw -

#56.臺灣澎湖地方檢察署- 维基百科,自由的百科全书

臺灣澎湖地方檢察署,簡稱澎湖地檢署或者澎檢,是中華民國的檢察機關。 目录. 1 沿革; 2 管轄區域; 3 組織. 3.1 本署. 4 爭議案件; 5 參考文獻. 5.1 引用; 5.2 来源. 於 zh.wikipedia.org -

#57.劣檢轉調澎湖地檢署是懲罰?法界批法務部:有夠爛 - Tvbs新聞

花蓮地檢署檢察官林俊佑,濫權私闖幼兒園審問小朋友,誇張行徑曝光後,引發社會譁然,然而事件延燒至今,今早傳出法務部檢察官人事審議委員會擬決議, ... 於 news.tvbs.com.tw -

#58.特約商店

... 台東縣綠島、蘭嶼, 澎湖縣, 連江縣, 金門縣, 南海諸島, 釣魚台列嶼. 鄉鎮名稱. ---------------. 路名. (如欲查詢路名請先選擇『縣市名稱』及『鄉鎮名稱』。). 於 travel.nccc.com.tw -

#59.黑貓宅急便

1/29~2/13往返台灣本島與外島(金門、馬祖、澎湖、綠島)之包裹,將配合航班時間進行調整。 2/1~2/20(初五) 暫停「當日寄件當日 ... 更輕鬆、更安心地使用黑貓宅急便. 於 www.t-cat.com.tw -

#60.安檢相關法令(106年版) - 第 1-188 頁 - Google 圖書結果

... 所以安檢員未同意放行通關,至徐○○無法成行至澎湖。徐○○請求國家賠償新台幣 查驗時,經查詢安檢資訊系統顯示為「台南地檢署」限制出境 1-188 國家賠償法. 於 books.google.com.tw -

#61.法拍無籍船筏惹議澎湖地檢署:充實國庫 - 蘋果日報

澎湖地檢署 上月18日高調辦理「偵查中變價拍賣」,以15萬6千元賣出一艘走私毒品原料而遭查扣的無籍船筏,雖然為國庫賺了錢,卻也引來外界質疑,既然無 ... 於 tw.appledaily.com -

#62.毒品失蹤、筆錄失竊…接連出錯的調查局長竟然升官了

王俊力是司法官廿九期,曾任法務部檢察司司長與橋頭、澎湖、連江地檢署檢察長,軍方體系出身的他,這次會雀屏中選調查局長,除法務部推薦外,國安局的 ... 於 www.worldjournal.com -

#63.臺灣更生保護會澎湖分會中秋月圓「金聲飛揚」音樂饗宴歡喜送 ...

臺灣更生保護會澎湖分會為使在監服刑無法返家團圓之收容人感受到各界之關懷,特於9月6日下午2時30分,與澎湖監獄、澎湖地方法院檢察署、澎湖縣榮譽觀護人協進會、犯罪 ... 於 www.after-care.org.tw -

#64.澎湖地檢署檢察長張春暉履新賴峰偉盼緊密合作遏止犯罪

【記者鄭家瑜報導】澎湖縣長賴峰偉6日會見臺灣澎湖地方檢察署新任檢察長張春暉,期許澎湖地檢署與縣府共同合作,遏止犯罪,維護社會良好秩序。 於 penghudaily.blogspot.com -

#65.澎湖騎士躲警攔查自撞護欄喪命 - 華視新聞網

澎湖 馬公市區今(27)日凌晨3點,一名機車騎士拒絕警方攔查,在追捕過程中,騎士自撞喪命,全案刑事相驗已經完成。至於檢方調查方向,也包括警方是否 ... 於 news.cts.com.tw -

#66.孫道存保外就醫病逝桃檢:將發還100萬保證金結案 - MSN

前太平洋電線電纜公司前董事長孫道存,今年10月1日因腫瘤惡化,提出100萬元保證金向桃園地檢署申請保外就醫獲准,但保外就醫後病情未好轉, ... 於 www.msn.com -

#67.查捕逃犯 - 協助維護治安查詢

請輸入正確之姓名和身分證號\其他證號,本系統不作檢核。 · 通緝犯資料上網公告與通緝機關發佈通(撤)緝有時差,正確資料應以通緝機關最新發佈之通(撤)緝為準。 · 本資料僅供 ... 於 iweb2.npa.gov.tw