炊粉的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦Jean-BaptisteMalet寫的 餐桌上的紅色經濟風暴:黑心、暴利、壟斷,從一顆番茄看市場全球化的跨國商機與運作陰謀 和周桂田,徐健銘的 從土地到餐桌上的恐慌:揭露與理解我們的食品安全到底哪裡出了錯都 可以從中找到所需的評價。

另外網站新竹炊粉購物比價- 2021年11月| FindPrice 價格網也說明:在分類上,新竹米粉又可區分為「水粉」和「炊粉」兩種。其中被稱為水粉、形狀粗短的粗米粉才是米粉的原型,最常見到的作法是與肉類熬煮成米粉 ...

這兩本書分別來自寶鼎 和商周出版所出版 。

國立成功大學 法律學系 古承宗所指導 謝佳諮的 論食安刑法中抽象危險犯之規制理性 (2020),提出炊粉關鍵因素是什麼,來自於抽象危險犯、適性犯、食安刑法、攙偽假冒、未經中央主管機關許可之添加物、食品安全衛生管理法。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 圖書資訊學研究所 邱銘心所指導 林孟瑢的 從資訊設計探討健康食品包裝資訊之易讀性、可讀性與尋獲度研究 (2016),提出因為有 資訊設計、可用性測試、健康食品、包裝資訊的重點而找出了 炊粉的解答。

最後網站龍口台灣炊粉180g/包 - 大潤發網路購物中心則補充:龍口台灣炊粉180g/包大潤發網路購物提供進口食品、沖泡飲料、3C家電、零食點心、居家生活等線上購物商品優惠,大潤發網路首購會員、限時特賣眾多優惠量販價網路直購送 ...

餐桌上的紅色經濟風暴:黑心、暴利、壟斷,從一顆番茄看市場全球化的跨國商機與運作陰謀

為了解決炊粉 的問題,作者Jean-BaptisteMalet 這樣論述:

法國新聞界最高榮譽「阿爾貝-隆德雷斯獎」得獎作品 暢銷法國、日本,義大利出版卻被迫喊停 番茄罐頭的黑色真相,令人震驚的全球化經濟現實! 披薩、番茄濃湯、薯條沾醬⋯⋯番茄糊幾乎是日常生活中不可或缺的食材,但有誰會去關心這毫不起眼的紅色濃稠醬料?或許也沒有人知道,超市貨架上的一個個番茄罐頭,背後所代表的是龐大跨國商機,涉及企業角力、剝削勞工、官商勾結、黑心食品、政治鬥爭、監獄黑幕等面向;番茄加工業暴利驚人,年銷售額可達百億美元,連義大利黑手黨都來分一杯羹。 ・中國生產的番茄糊加工品,以「義大利製造」名義流通市場? ・不能說的祕密——生產線「69%添加劑」現場直擊! ・

過期的番茄罐頭竟然還有販售價值? ・腐壞番茄再製成的「黑墨水」是什麼? 2011年,作者馬雷在家鄉普羅旺斯一家罐頭工廠圍牆外,注意到濃縮番茄桶的蹤跡,上頭標籤寫著「番茄果泥,中國製造」,引起他的好奇:普羅旺斯當地農產豐富,甚至有「法國農場」的美譽,為什麼還需要從中國進口濃縮番茄?他一路追蹤線索,從中國到義大利、美國、非洲、加拿大、西班牙,採訪企業高階主管、茄農、中間商與採收工人;他在長達二年的調查過程吃了無數閉門羹,卻仍鍥而不捨苦追真相,燃燒他的「記者魂」。 馬雷發現,普羅旺斯番茄工廠所遭遇的產業災難並非個案,而是普遍的現象——北美洲、歐洲,甚至西非,這種現象在許多國家都看得到

: ・英國濃縮番茄百年品牌被美國亨氏企業併購,工廠被迫拆除、工人失業;原料改在荷蘭生產,產品貼的卻還是英國品牌標籤。 ・義大利老牌企業從中國進口廉價濃縮番茄糊,二次化學加工後,以義大利高級食材的形象外銷世界各地。 ・可能致命的劣質番茄醬料被大量傾銷到非洲,光只一座港口一年最多可查獲100萬個過期番茄罐頭。 這20年來,各地番茄加工廠紛紛關閉,因為它們「不具競爭力」——說到底就是「利潤」兩個字;在全球化經濟體系下,這些工廠根本無法和來自世界另一端的廉價進口濃縮原料對抗。時至今日,使用更便宜的進口濃縮原料製造醬料或食品,在這個全球化的農作物產銷經濟體中,早已是相當普遍的做法。

《餐桌上的紅色經濟風暴》活脫脫就是一部資本主義全球化的故事。 本書特色 1. 字裡行間的好奇心與深入現場調查內幕的故事,能引發閱讀興趣,帶領讀者穿越19世紀的美國到20世紀的義大利、法國、新疆到21世紀的非洲,認識紅金帝國版圖成形擴張的軌跡。 2. 如實呈現番茄產業全球化結構,讓人瞭解經濟殖民、現代奴工與犯罪組織存在的事實。切開看似天然無邪的番茄,看到跨國性企業集團壟斷,與多國籍工人無法脫貧、非洲失業者被迫成為移工、難民難以翻身的癥結核心,提供全球視野的批判觀點。 3. 採訪對象多元、資料豐富。本書引用的數據資料具有參考價值,內容兼具新聞報導紀實性和故事性。鍥而不捨的

精神、伺機而動採訪大咖、深入廠房禁地、揭穿亨氏集團偽造歷史、獲黑心番茄加工調配祕方⋯⋯等等,在在流露作者的新聞記者魂。 權威推薦 何榮幸/《報導者》創辦人暨執行長 李顯峰/臺灣大學經濟學系副教授 莊奕琦/政治大學經濟學系教授 葉家興/香港中文大學金融系副教授 蔡中民/政治大學政治學系副教授 ——依姓氏筆畫排序 國外好評 「讀了這本書之後,再也沒有人能像之前那樣安心選購市面上的濃縮番茄罐頭,毫無顧慮地吃下一片披薩。尚-巴普提斯特・馬雷懷抱一股固執與堅持,帶領我們在世界各地進行調查。番茄成為一則寓言,向我們娓娓訴說資本主義和全球化的故事。」——阿爾貝-隆德雷斯

獎(Prix Albert-Londres)審查評委 「透過我們所熟悉的食材——番茄,讓讀者深陷全球化經濟的恐怖之中。」——法國《回聲報》(Les Échos)

炊粉進入發燒排行的影片

天氣依然炎熱

想吃冰涼的蛋料理

搭配美乃滋

開胃又美味

三色蛋

雞蛋6顆丶熟皮蛋3顆丶鹹蛋2顆丶太白粉1大匙丶水50cc丶沙拉醬30g

調味料:

米酒1大匙丶白胡椒粉1小匙丶塩巴1小匙丶糖1小匙

論食安刑法中抽象危險犯之規制理性

為了解決炊粉 的問題,作者謝佳諮 這樣論述:

隨著現代食品科技之發展,民眾的飲食有了更多樣的選擇,但近年爆發的幾次食安爭議,也造成食品安全的信任危機,並促成食品安全衛管理法在近年多次重大修正。然而抽象化重刑化的實務發展趨勢是否有助於食安風險之控管,仍有疑問。 抽象危險犯之構成要件行為所帶有的典型危險性,有時在極端個案中並不一定發生,甚至可能在立法上的要件設計也不夠精確,因此導致個案認定的刑事不正義。而105年第18次刑事庭決議針對抽象危險犯採取行為擬制危險的見解,更可能使無危險的行為被擬制為有危險,導致違反刑法的罪責原則。因此不論是決議中未被採行的另一說:行為之「危險性可以允許反證推翻」;或是採取適性要素的解釋方法;抑或是本文採取

用結果犯解釋抽象危險犯,需檢驗「創成危險的事件」又稱「中間結果」的見解並且降低因果法則的適用,以上途徑皆是用以解決抽象危險犯的立法正當性之方法,所採取的限縮解釋策略。在立法政策上,何種人類的行為舉動造成何種狀態,會具有危險性,此需要立法者透過經驗上去實證,而不是擴大構成要件的涵蓋範圍,「擬制」任何行為都是有危險的,而形成對於人民行為的全面性控制,過度壓制了人類自由意志的形成。 而在立法政策上,食品安全刑法之法益內涵應為國民健康,作為一種超個人法益,其與個人健康法益的區別在於,國民健康法益是個人健康法益保護的前置化。其實質內涵為確保人民可以信賴大眾流通之食品符合國家認可,以及符合人體健康所

能接受之最低品質程度,而此集合性法益因而可溯源至不特定人的生命身體健康。 攙偽假冒罪以及違法添加物罪,應考量抽象危險犯之實質法益關係進行限縮解釋,加上不成文構成要件「有危害人體健康之虞」之適性要素。在因果關係的認定上僅需符合「慣常性因果法則」已足。而在第二項後段的情節輕微則是採取「可能性法則」,基於較全面性預防食安風險的角度,雖然經動物實驗結果應該無中毒或對生物健康之危害,但此化合物並非典型用於食品添加中,而有無法排除的之健康風險時也構成本罪。並且以此作為行政罰與刑罰之界線。而情節重大要件則是依市占率與商品流通性個案認定之。且本罪應容許被告提出符合國家實驗室標準的數據反證推翻之,而不會違

反無罪推定原則。最大殘留容許量MRL、或是每日攝取容許量ADI,即是事前行政機關所訂出的以知且可調控的風險。 本文建議可以將「製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列」簡化為「使之流通於公眾」,並以此作為本罪抽象危險犯的中間結果。客體部分除了「食品或食品添加物」,亦可以包含塗料或藥品,食品器具、食品容器或包裝、食品用洗潔劑、與食品之原料。最後,新增「經風險評估」「有危害人體健康之虞」的適性要素,以表徵後續可能的國民健康法益保護之危險性,並且兼顧食品安全風險之控管與刑法之內在之規制理性。

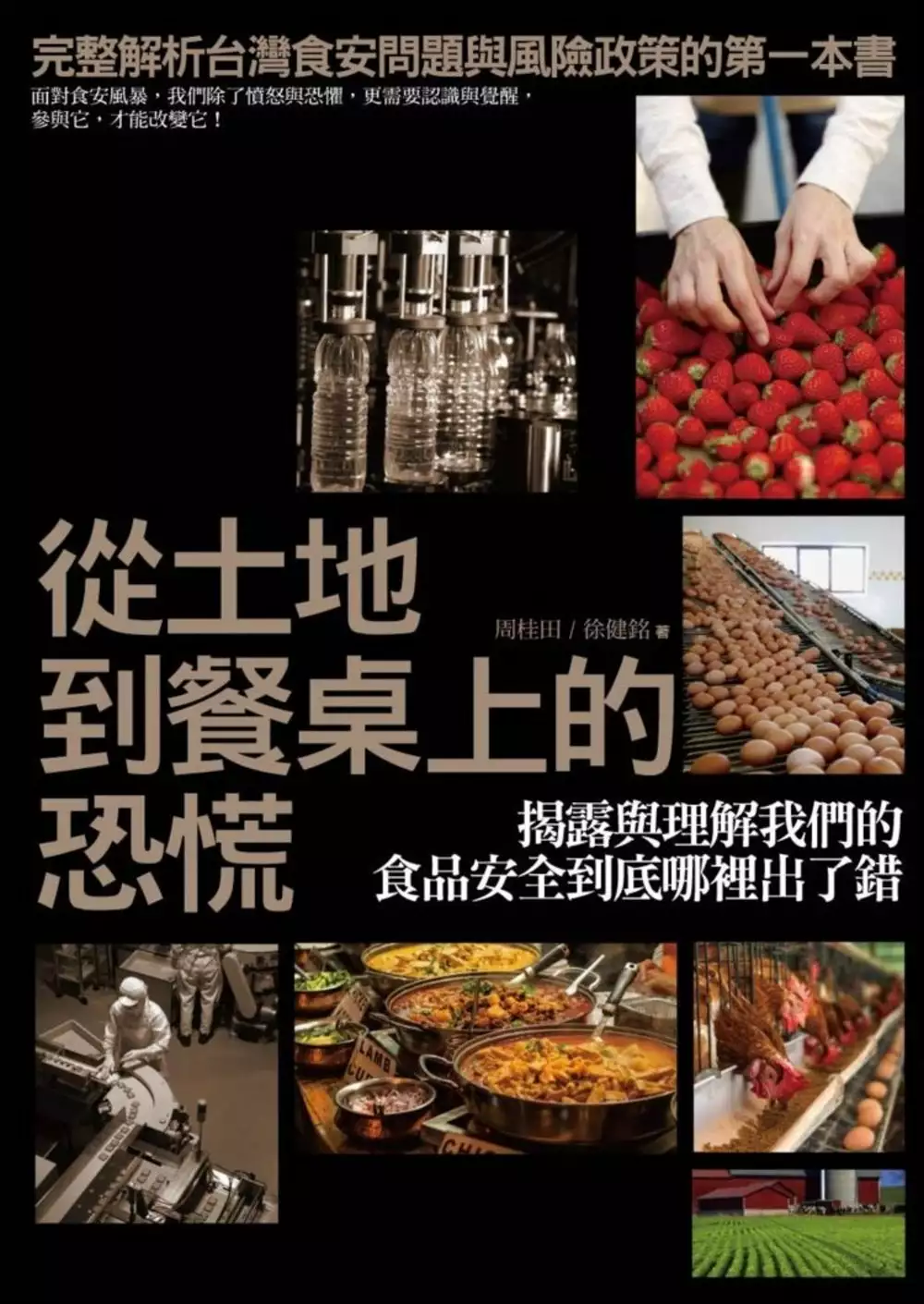

從土地到餐桌上的恐慌:揭露與理解我們的食品安全到底哪裡出了錯

為了解決炊粉 的問題,作者周桂田,徐健銘 這樣論述:

政府失靈、企業黑心、食品市場遍地烽火 自己的食品安全自己救!食安問題是新一波公民覺醒的契機 完整解析台灣食安問題與風險政策的第一本書 面對食安風暴,我們除了憤怒與恐懼,更需要認識與覺醒,參與它,才能改變它! 面對「隱瞞、否認、卸責」的食安風暴三部曲, 不能只有清理戰場式的政策,必須改變戰略思維! (以上兩句一起強調) 要瞭解食品安全究竟出了什麼問題,我們得先知道當代食品是怎麼生產、製造、加工、運輸和販售。 本書對台灣的食安案例做了完整的報告,從產地的汙染(重金屬戴奧辛)到食品加工過程的問題(三聚氰胺、塑化劑、起雲劑、混油、混米),以及食品科學的進展(基因改

造),乃至國際貿易對台灣市場的衝擊(美牛問題),逐一分析與拆解,提供關心食安議題的消費大眾最有效的知識入門,以期產生一種對於食安的公民認識與覺醒。 面對食安問題: 為何政府缺乏解決魄力? 市場經濟的邏輯勝過國民健康的考量。 行政官僚一味追逐「拚經濟、救台灣」,導致政策上不管以多麼好聽的話術關心人民健康、福祉和環境,最終撥下來的人力與資金嚴重不足,行政措施上始終無法嚇阻惡意的廠商。而面對問題時,政府掩飾、不願意即時公佈資訊,原因經常是擔心國賠、害怕影響銷量,也避免曝露政府的管制與查證能力不足。 食品企業真的可以自主管理? 食品危機層出不窮基本上是利益的問題。 利益

要靠道德管理、自主管理或是其他非制度性的作法,是絕對不可能有效的。業者自主管理這種模式,實際上是把政府、企業和消費者的關係,簡化成企業與消費者。政府在過程中試圖淡化自己的角色,但在層出不窮的食品爭議中,政府更應該站出來執行公權力。食品衛生管理單位一再推動食品業自我管理,卻缺乏有效的監督,結果就是自主管理的企業更加不受民眾信任。 民眾為何對政府缺乏信賴? 食品治理其實是需要民主的。 個人與政府之間往往存在制度上、知識上及資訊流通上的不對等。這種不對等關係轉化成溝通上的鴻溝,一旦問題爆發,民眾便陷入恐慌。不懂會恐慌是很正常的事,但現在民眾懂了卻是感到憤怒。台灣的食品無法叫人心安,不肖

廠商雖然要負起大半責任,但更多時候是因為政府偏重經濟、開放市場卻失去管制底限、黑箱決策,並要求食品檢驗人員擔負超越其人力和資源的責任。 身為消費者的我們能做什麼? 自己的食品安全自己救。 今日的消費運動來到了一個關於我們想要什麼樣的未來的價值性運動;食品風險治理也來到了一個我們想要什麼樣的食品上桌的現實問題。近年來的食品問題是喚醒公民覺醒的契機,從關心我們餐桌上的飲食健康和安全,到探討政策和措施是否合理,乃至於政府施政的透明度能否讓大眾接受,這些都是我們為更好的生活而驅策政府與企業改變的一種參與方式。 名人推薦 中央研究院副院長 陳建仁 台大醫學院教授 謝豐舟 台

灣大學公共衛生學院院長 陳為堅 台灣大學社會科學院院長 林惠玲 陽明大學人文與社會科學院院長 傅大為 台灣風險分析學會理事長 詹長權 推薦

從資訊設計探討健康食品包裝資訊之易讀性、可讀性與尋獲度研究

為了解決炊粉 的問題,作者林孟瑢 這樣論述:

過去十年食安風暴,促使政府修法保障消費者權益,本研究以資訊設計理論為基礎,從使用者角度探討消費者閱讀食品包裝資訊行為、面臨的困難、解決方法及對市售健康食品包裝之易讀性、可讀性與尋獲度問題。採用關鍵事件訪談法與實驗法,並透過網路招募及滾雪球法,招募研究對象為40~59歲平均一週一次至實體通路採購包裝食品者,最終招募到之有效樣本共42位,並隨機分派21位參與前測實驗、另21位參與後測實驗。 分析結果發現,消費者日常購物時閱讀資訊量多寡取決於通路、產品熟悉度及食用對象,當面臨到難以理解的成分資訊及字級過小問題,通常會使用智慧型手機解決。實驗結果顯示,提升資訊易讀性及資訊擺放位置符合消費

者閱讀習慣都可提高尋獲度。研究中也發現包裝資訊除了提高尋獲度與易讀性是不夠的,過去十年經歷食品風暴過後,已重挫消費者之信心。當消費者在閱讀食品包裝資訊時,食品認證及代言人資訊不再是選購決策依據,更注重的是成分及產地資訊。建議政府除了持續為民眾把關食品安全,獲取消費者對政府認證之信任外,也建議政府於新政策上路宣導時,可同時進行推廣以教育消費者正確閱讀及認識食品包裝資訊。

炊粉的網路口碑排行榜

-

#1.龍口新竹炊粉200g | 家樂福線上購物

龍口新竹炊粉200g. ◎銷售入數:3入 ◎規格: 200g克x 3 ◎品牌:龍口. 原價. $65. 促銷活動. 即刻起-11/16 消費享$99加購洗衣球、$529加購BRITA濾芯,滿$99享$11加購 ... 於 online.carrefour.com.tw -

#2.家常炒炊粉食譜by 廚房女漢子-Ritas - Cookpad

家常炒炊粉的精彩食譜。米粉有粗有細,因為做法的差別,粗的又叫水粉,而細的又叫炊粉;粗米粉適合煮湯、炊粉適合乾炒~漢子從小吃的炒米粉大都是炊粉 ... 於 cookpad.com -

#3.新竹炊粉購物比價- 2021年11月| FindPrice 價格網

在分類上,新竹米粉又可區分為「水粉」和「炊粉」兩種。其中被稱為水粉、形狀粗短的粗米粉才是米粉的原型,最常見到的作法是與肉類熬煮成米粉 ... 於 www.findprice.com.tw -

#4.龍口台灣炊粉180g/包 - 大潤發網路購物中心

龍口台灣炊粉180g/包大潤發網路購物提供進口食品、沖泡飲料、3C家電、零食點心、居家生活等線上購物商品優惠,大潤發網路首購會員、限時特賣眾多優惠量販價網路直購送 ... 於 www.rt-mart.com.tw -

#5.炒米粉(炊粉)

乾式米粉好像是用煮的,煮好後再曬乾,炊粉則是用蒸的~所以香氣很足,我炒米粉喜歡用炊粉。 炊粉不須先泡水,要用的時候直接丟下去炒就好。方便很多~. 於 caity1986.pixnet.net -

#6.米粉標示7月上路,業者改「炊粉」因應 - 上下游

衛福部去年11月底公佈米粉標示草案,含米量50%以上才能稱為米粉或調合米粉,新法今年7月1日上路,不過大部份業者仍未更改,業者醞釀以「炊粉」 ... 於 www.newsmarket.com.tw -

#7.打響品牌「吉安芋」評鑑提高吉安檳榔心芋競爭力 - 更生日報

張德奇說:收購部分芋頭將會於本會加工使用,製作冰品、芋頭炊粉等加工品進行芋頭推廣,另也會積極建立全鄉芋頭更多產銷管道,打響「吉安芋」品牌, ... 於 www.ksnews.com.tw -

#8.油炸vs. 清蒸,百分之百台灣本土小吃「肉圓」的歷史 - The ...

根據范龍生的說法,清朝的時候,他們家族供奉三山國王神壇,而他的曾祖父范萬居由於看到信徒餓著肚子求神看病,便以地瓜來炊粿的作法,將番薯籤磨成粉後, ... 於 www.thenewslens.com -

#9.創意無限三兄弟的海派炒飯- 尋找台灣感動力 - 台視

在台北市公館的水源市場內,有家炒飯攤位很特別,因為很多口味都是外頭吃不到的,像是把炸到酥脆的臭豆腐,搭配酸甜泡菜,做成的「臭炒飯」、還是港式 ... 於 www.ttv.com.tw -

#10.古早金瓜炊粉 - 復興空廚

金瓜炊粉. 圖片僅供參考,請依實際為主. 成份內容 南瓜、炊粉(玉米澱粉、小麥澱粉、在萊米、羧甲基纖維素鈉、多丙烯酸鈉、脂肪酸甘油酯、多磷酸鈉、偏磷酸鈉、焦磷酸 ... 於 www.tacs.com.tw -

#11.池農-嚴選炊粉(4入) - 臺東縣農會

食用方式: 1.將炊粉、調味粉包、油包倒入碗中,以熱水沖泡。 2.等待三分鐘。 3.享用美味炊粉! 規格與注意事項. 商品規格. 內容量:240g (60g/袋*4入/包). 於 www.toyugimall.com.tw -

#12.朝令夕改玩假的?炊粉又改回米粉消基會籲拒買 - 三立新聞

米粉標示新制上路,食藥署訂定7月1日開始,所有產品如果沒有100%含米就不能叫米粉,要改名叫炊粉。但實施不到半日政策就大轉彎,非純米的產品可以改 ... 於 www.setn.com -

#13.下月開放主教山配水庫黑箱作業活醜化 - 東方日報

... 水庫由清拆至保留過程惹全城關注,但有關活化設計卻「零諮詢」就進行,批評當局閉門造車,慨嘆「(設計)忽視公眾意見及參與,就已經米已成炊」! 於 orientaldaily.on.cc -

#14.家常炒炊粉by 廚房女漢子Rita's - 愛料理

米粉有粗有細,因為做法的差別,粗的又叫水粉,而細的又叫炊粉;粗米粉適合煮湯、炊粉適合乾炒~漢子從小吃的炒米粉大都是炊粉做的,用豬肉絲、蔥白、 ... 於 icook.tw -

#15.老協珍冷凍富貴鯧魚炊粉3325公克| Costco 好市多

採用肥美黃金鯧,經微炸後鎖住其鮮甜高湯以多種蔬菜精心熬煮清甜回甘鮮味盡出加入台灣大甲芋頭、炊粉完美呈現經典台菜美味豬肉原產地:台灣. 於 www.costco.com.tw -

#16.政策大轉彎"炊粉"可望改名回"米粉" - 公視新聞網

食藥署兩年前推動「米粉」標示新規定,只有百分之百的純米製造、才可稱為米粉,其他只能叫做調和米粉或炊粉,但是引起各界批評亂改名,嚴重打擊我國的 ... 於 news.pts.org.tw -

#17.家常炒炊粉食譜、做法 - Cook1Cook

家常炒炊粉:米粉有粗有細,因為做法的差別,粗的又叫水粉,而細的又叫炊粉;粗米粉適合煮湯、炊粉適合乾炒~漢子從小吃的炒米粉大都是炊粉做的, ... 於 cook1cook.com -

#18.雙龍日曬炊粉200g - 神農生活MAJI TREATS

雙龍炊粉,堅持傳統手工做法,七分風吹、三分日曬,給您口感香Q帶勁的最高品質! 新竹風大,適合米粉風乾,乾透的米粉才能帶上Q勁,所以新竹的米粉特別出名。 於 www.majitreats.com -

#19.米含量不到50% 更名「炊粉」或「水粉」 米粉 TVBS新聞網

七月一日開始,不少業者都得改名炊粉或水粉,因為衛福部管上「米」成分,除了百分之百純米的,能叫米粉之外,百分之五十以上的,只能叫調和米粉,而不到五 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#20.鹿港小吃宴升級「鹿溪宴」19道4千元排隊牛舌餅也入列

鎮長許志宏表示,物價高漲,推廣鹿港美食文化為目標,盡力提升鹿溪宴的質與量而不加價,伴手禮新吉發炊粉專為鹿溪宴推出炊粉料理包,民眾回家微波就可 ... 於 udn.com -

#21.米粉、炊粉僅只是米含量不同? - 上報Up Media

含米量在50%以下則只能稱為炊粉,通常加入小麥及玉米澱粉製作,但米含量為三者中最低,相較前二者外觀條條分明、色澤偏白,口感最Q彈、最耐煮,價格通常 ... 於 www.upmedia.mg -

#22.【Hi-Q fresh】褐藻炊粉50g*8粒/包

【Hi-Q fresh】褐藻炊粉50g*8粒/包, ◇傳統米粉製作技藝、加入褐藻添加營養成分◇口感Q彈、風味更豐富◇炒、煮皆美味◇無添加漂白劑、防腐劑. 於 eshop.hiqbio.com -

#23.【售完】KiKi 芋頭炊粉湯

1人份(內附芋頭炊粉湯調理包1包+炊粉1包) 濃綿香氣撲鼻、鬆軟即化的特選一級檳心芋頭,與遵循古法細煮精燉鮮雞骨高湯,佐配古早味新竹在地炊粉,白胡椒與油蔥酥的絕配 ... 於 www.kikifg.com -

#24.米粉/ 炊粉 - PChome 24h購物

米粉/ 炊粉. ‧台北巿6小時到貨(試營運); ‧全台灣24小時到貨,遲到給100; ‧非北北基22:00~12:00間下單、離島、資訊不完整、 安裝商品、ATM或7-11 ibon付款者等不在此 ... 於 24h.pchome.com.tw -

#25.台湾炊粉(米粉) - 下厨房

在东直门银座的Ole精品超市看到这种台湾炊粉,一下来了兴趣想尝尝,买回家利用手边食材,做了一道喷香好吃的快手菜。 食谱不是最重要的,最重要的是创作的心情。 於 www.xiachufang.com -

#26.【長濱農會】 紅藜炊粉^ - 台灣好農

炊(米)粉粉絲製作極為細緻,烹飪方式用熱水沖泡即可食用,適合上班族簡單沖泡食用、一般家庭快速料理,方便省時。 台東的特產不只是釋迦、還有目前全台灣最火紅的「台灣紅藜」. 於 www.wonderfulfood.com.tw -

#27.【重磅新品】肉燥炊粉組合專區 - 大師兄銷魂麵舖

全部商品. 【重磅新品】肉燥炊粉組合專區. 加入購物車. 【史詩級重量新品】銷魂肉燥炊粉(一盒3 入)* 3 盒- 懶人居家專案. NT$720. NT$567. 於 www.masterspicy.com -

#28.炊粉- 優惠推薦- 2021年11月| 蝦皮購物台灣

你想找的網路人氣推薦炊粉商品就在蝦皮購物!買炊粉立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價安心網購超簡單! 於 shopee.tw -

#29.炊粉(粗中細) - 光田製麵店

使用純淨過濾水將優質米浸泡研磨成漿後,濾乾米糠,搓成粉糰,再放入熱水中煮熟成型,再壓擠粉糰成一根一根炊粉,當擠壓完畢後,再將炊粉放入冷水淨泡手工搓柔使炊粉 ... 於 www.udelight.com.tw -

#30.龍口台灣一把新竹炊粉(200g) | 家常麵/麵條| Yahoo奇摩購物中心

商品名稱, 新竹炊粉. 品牌, 龍口. 外包裝型式, 袋裝. 品牌國別, 台灣. 葷/素, 葷. 保存方法, -. 內容物成份, 玉米澱粉、米、粘劑、品質改良劑、乳化劑. 熱量, 352大卡. 於 tw.buy.yahoo.com -

#31.影/檔不住的誘惑鹿溪宴200桌網路180秒瞬間額滿 - 觀傳媒

今年訂桌伴手禮為新吉發公司贊助的炊粉、並有2021年鹿溪宴專屬精美碗盤組。不只有吃又有拿,辦桌場邊還有精彩的歌廳秀節目表演,並將穿插與觀眾互動的 ... 於 watchmedia01.com -

#32.【虎牌】炊粉(300g) - momo購物網

推薦【虎牌】炊粉(300g), 榮獲消費者協會評比為第一品牌獎,榮獲優良食品評鑑金牌獎,行銷美日歐等國家深受好評momo購物網總是優惠便宜好價格,值得推薦! 於 m.momoshop.com.tw -

#33.網路找室友條件讓人困惑內行人推測「這理由」超現實 - 好房網 ...

臉書粉專「奇葩裝潢分享中心」日前分享了一則「徵室友」的貼文,從文章敘述得知,租屋處的環境條件相當不錯,房間是全新粉刷過的木板大雅房, ... 於 news.housefun.com.tw -

#34.【炊粉】 2021熱銷推薦-還有首飾盒、飾品收納 - 生活市集

炊粉 大家都在生活市集買!熱銷炊粉排行大整理,以及墨西哥捲餅和墨西哥全麥捲餅。快速出貨七天鑑賞無負擔!生活市集,買不完的生活好物~ 於 m.buy123.com.tw -

#35.炒炊粉

食材(4 人份). 炊粉或米粉200克; 香菇6-8朵; 蝦米2大匙; 洋蔥拳頭大一顆 ... 於 www.jaintercare.com.tw -

#36.虎牌新竹炊粉400g X2包/組 - friDay購物

這裡有價格便宜又優惠的虎牌新竹炊粉400g X2包/組,特色:☆ 虎牌新竹炊粉。2020更多好評推薦商品都在friDay購物加入新會員送8888折價券。下載friDay購物APP, ... 於 shopping.friday.tw -

#37.鍋燒炊粉 - 米助米粉

米助米粉的鍋燒炊粉有320克、480克..等不同的選項,也可一次購入20包或30包,歡迎選購,若有任何疑問也歡迎直接連絡我們。 於 www.komesuke.com -

#38.即食炊粉、雞絲麵、意麵- 麵食系列 - 源順食品

【箱購】即食炊粉-素食風味750g(11粒裝) /袋X12袋/箱(限宅配). 原價: NT$1,800. Special Price NT$1,620. 加入購物車. 加入希望購買清單; | 加入比較. 於 www.shun168.com.tw -

#39.【凱馨實業】開心淘客古早味炒炊粉200g*2包*24袋 - SHOP.

【凱馨實業】開心淘客古早味炒炊粉200g*2包*24袋from 台灣食嚴所- 規格:200g*2包*24袋成分:米粉、雞高湯、食用油、豬肉、紅蘿蔔、油蔥、木耳、蝦米、蝦皮、香菇、 ... 於 tw.shop.com -

#40.冏男鮮蝦炊粉

冏男鮮蝦炊粉,選用手工撥製新鮮蝦仁,使用萬頭蝦湯融入其蝦仁,使其鮮味自然回甘。搭配當地外銷日本等級的炊粉。非常適合登山,露營,正餐,三五好友團聚。 於 www.goodshrimp.com.tw -

#41.【龍口】炊粉〈米粉〉(250g)...... - 紫丹的部落格......

台北市道路駕駛,隱形防盜窗,機場接送,找人才,鼓山區元亨寺2020-7-24 【龍口】炊粉〈米粉〉(250g) 全素食,無添加任何人工色素,無添加防腐劑、漂白劑 ... 於 fong4440580798.pixnet.net -

#42.炊二锅做“辣卤羊头”麻辣鲜香肉质软烂名不虚传 - 全网搜

土豆粉美食广受消费者喜爱,开一家土豆粉店也受到不少创业者的青睐。对于新手来说,加入品牌是一个不错的选择。今天就来说说加入一家土豆粉品牌店,能不能 ... 於 sunnews.cc -

#43.200桌立刻被秒殺!鹿港特色鹿溪宴開放訂購 - 民視新聞

鹿溪宴除了5道前菜茶飲,10道主菜外,還有4道甜點,今年還新增了排隊名店的牛舌餅,不僅有吃還有拿,炊粉和碗盤組等伴手禮,現場還有精彩表演,難怪 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#44.新竹米粉- 维基百科,自由的百科全书

水粉又稱粗米粉,形狀粗短,是米粉的原型,最常見到的作法是與肉類熬煮成米粉湯。炊粉又稱細米粉較受現代人歡迎,是先壓製成細絲之後以蒸籠蒸熟,再經過風乾以便利保存 ... 於 zh.wikipedia.org -

#45.大買家-《龍口》新竹炊粉(200g/包) > 冬粉/米粉/炊粉> 泡麵 ...

龍口新竹炊粉(200g/包). ☆龍口新竹炊粉. $25 網路價$25. 點. UUPON純點兌換75 點. 規格: 200g/包. 分期價: 3期0利率| 每期8 元. 6期0利率| 每期4 元. 更多. 於 www.savesafe.com.tw -

#46.台北火鍋:二本松涮涮屋,大安區頂級火鍋推薦 - 陳小可的吃喝 ...

可以選台東池上米或煮粥,有點海鮮套餐就直接來吃雜炊吧! 集聚海鮮甜味的湯底,在店員的巧手下,一碗濃郁鹹香的雜炊完成囉~其實吃到 ... 於 www.mecocute.com -

#47.新竹名產-新竹炊粉(公館鄉農會-線上購物)

新竹名產-新竹炊粉. 古法製造,傳統手工. 產品名稱:新竹名產-新竹炊粉; 產品規格:560克; 供貨期間:; 原價:120元 特價:120元. 於 www.kkfa.org -

#48.金山富品家用愛做粿二代傳承在地飄香半世紀 - 蕃新聞

過程中,逐一的解析傳統做粿流程,從挑選優質米種到最後一個步驟炊粿,其中最為繁瑣的步驟就是泡米磨米,不僅耗時且費工,為的就是要保留傳統純米漿 ... 於 n.yam.com -

#49.【好蝦冏男社】冏男鮮蝦炊粉 - 鱻魚購

搭配當地外銷日本等級的炊粉。 非常適合登山,露營,正餐,三五好友團聚。 每盒裝約3-5人份可食用喔。可煮 ... 於 fishgo.atri.org.tw -

#50.興連有限公司- 耆盛新竹炊粉190g - 陽信商店街

耆盛新竹炊粉190g. 本產品不含漂白劑,防腐劑; 香Q美味爽口,炒煮咸宜; 適合炒炊粉或煮炊粉湯. 商品貨號, P0063100066674. 商品售價, $ 30. 網路價 於 www.sunnygo.com.tw -

#51.鹿港鹿溪宴限量2百桌上午開賣瞬間秒殺 - 東森新聞

不只有美食可以品嘗,還可以拿到炊粉和碗盤等伴手機,現場也有安排精彩表演,難怪民眾說犧牲睡眠排隊來搶也值得。 (封面圖/東森新聞). 於 news.ebc.net.tw -

#52.開團×開箱「KINYO食光鍋」全能智慧壓力鍋食譜,平價好用

乾香菇以水泡開; 香菇擠乾水後切絲(香菇水留著)、薑切絲備用; 熱油鍋,麻油薑炒香香菇、肉絲、蝦米; 加入醬油1大匙、少許白胡椒粉、拌炒收汁即可關火 ... 於 yukiblog.tw -

#53.享點子-富貴鯧魚炊粉/包(2500g) - 好物市集

內含一整尾象徵「富貴昌盛」獨立包裝的金黃肥美黃金鯧,可先用來拜拜再調理;湯頭加入綿密香濃芋頭角熬煮,使得湯頭更加溫潤滑順;清爽的炊粉吸飽湯汁菁華,每一口都是 ... 於 www.intw.com.tw -

#54.「花生麻糬」相關新聞 - CTWANT

「招牌生牛肉河粉」(前,180元)湯頭鮮美,烤過的「招牌香茅烤豬肉越式夾心法國 ... 現在每天凌晨四點半起床揉、炊麻糬外皮,準備各種內餡,在減低糖度又Q軟的外 ... 於 www.ctwant.com -

#55.大賣場的虎牌、龍口等新竹炊粉,主要成分都不是米@ Thomas ...

絕大部分的"新竹米粉",早年都是用米去做的,有米香、有口碑;不過老一輩傳給了他們的兒孫之後,現在絕大部分的"新竹米粉"(炊粉),裡面的原料絕大部分~都~不~是~米, ... 於 blog.xuite.net -

#56.全部商品 - 國豐米粉

沖泡式什錦炊粉(含米量60%). 原價$140 限時優惠價$110. 詳細內容 · 濟公牌炊粉. 原價$140 限時優惠價$120. 詳細內容 · 新竹紅燒牛肉炊粉(袋裝)含米量60%. 原價$240 於 isun.hc.net.tw -

#58.米粉/炊粉|各式麵條 - 東森購物

推薦各種米粉炊粉各式麵條例如PaMi 曾粉麻辣肉燥4包袋永豐餘生技GREEN SAFE 100 純米米粉6粒入永豐餘生技GREEN SAFE 龍口有機冬粉各種米粉炊粉優惠盡在東. 於 www.etmall.com.tw -

#59.炊粉2021必買推薦 - 松果購物

網友都說這裡的炊粉真的很欠買, 松果購物為你精選出2021年必買的炊粉熱門排行推薦,搭配最真實的買家評價,購物好安心! 於 m.pcone.com.tw -

#60.新竹美食|芎林.一哥炊粉.客家人的早午餐 - 漢森堡吃飽飽的 ...

在新竹縣芎林鄉的"一哥炊粉",就是客家人開啟忙碌的一天最棒的方式, 坐落在鄉間道路中,寧靜的街道上,兩旁停滿了在一哥用餐的客人, 於 handsomepaul08.pixnet.net -

#61.可米炊粉綜合禮盒 - 純粹食光

可米炊粉綜合禮盒,含原味、南瓜、綠藻、紅麴,各具不同風味特色。 不添加人工色素且非基因改造的全素商品。超過60年的專業品質傳承,是純粹食光、新吉發米粉、鵝童 ... 於 www.lohaseating.com.tw -

#62.農耕牌風城炊粉(素齋香菇) 70g*30包/箱 - 台北市農會網路商城

... 包裝碰撞變形或保存不良導致變質,將不受理退換。 非運送過程失溫導致食品變質者,無法退換貨,敬請見諒與配合。 食品若有變質者,可辦理退換貨。 標籤: 炊粉 ... 於 eshop.tfa.org.tw -

#63.豪華火鍋推薦「犇牛肉爐」!Prime牛小排、48小時熬煮濃厚湯頭

「犇牛肉爐」和一般鍋物常見的雜炊不同,犇燒肉‧鍋物的這一鍋「犇牛肉爐」提供「美式風味牛胸Pho」,在湯頭濃郁、口感清甜的湯頭中放入越式河粉後,再加上 ... 於 www.beauty321.com -

#64.池上鄉農會】池農嚴選炊粉240g(60g/4入)包 - 博客來

【池上鄉農會】池農嚴選炊粉240g(60g/4入)包:產品內容物與規格說明/保固資訊:☆純手工製作☆台灣地方特產☆沖泡是方便又快速 ◎商品名稱:池農嚴選炊粉◎品牌:池上鄉農 ... 於 www.books.com.tw -

#65.娱乐机械:大航海时代欧洲最高端“土特产” - 文化信息- 华夏经纬网

16世纪的宗教改革者认为,一堆木头金属居然被人顶礼膜拜,这是亵渎真神。他们后来把这些东西都给拆了。 斯特拉斯堡教堂有1个机器人,是个活灵活现的卖炊饼 ... 於 www.huaxia.com -

#66.鑫鑫油飯炊粉(素)單入任選 - i3Fresh 愛上新鮮

品名:富貴鑫鑫炊粉(素) 成分:細米粉、高麗菜、紅蘿蔔、葵花油、猴頭菇、木耳、芹菜、醬油、冰糖、鹽豆干、香菇、薑重量:220g土5g 保存期限:12個月產品產地:台灣 於 mob.i3fresh.tw -

#67.池農嚴選炊粉(沖泡式) - 池上鄉農會

池農嚴選炊粉(沖泡式) ... 調味粉包成分: 鹽、胡椒粉、辣椒粉、糖、L-麩酸鈉、琥珀酸二鈉、芹菜抽出物、5`-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、釀造醬油、沙拉油、麥芽糊精、焦糖 ... 於 www.csfa.com.tw -

#68.源順.即食炊粉(素x2份+肉燥x2份,750g/份) - 特力屋

即食炊粉(素x2份+肉燥x2份,750g/份). 商品編號: 016362669. 加入收藏. (0). 線上獨賣. 本商品免基本運費亦不與其它商品合併計算運費 ... 於 www.trplus.com.tw -

#69.前一晚就來搶200桌鹿溪宴秒殺 - 翻爆

鹿溪宴每桌只要4000元,今年19道菜,包括5道前菜、10道主菜和4道餐後甜食。今年訂桌伴手禮為炊粉、2021年鹿溪宴專屬精美碗盤組,有吃又有拿。 於 turnnewsapp.com -

#70.米粉到底有沒有米?水粉、炊粉差在哪?一篇搞懂! - 食譜自由配

新竹的舊地名為『米粉寮』、『米粉窟』,起源於17世紀末郭家從泉州來台灣,開始使用在來米製作「水粉米粉」,日治時期又引進炊粉技術,到了1960年代後 ... 於 food.ltn.com.tw -

#71.龍口炊粉(米粉)

商品名稱:龍口炊粉250g. Commodity : Long Kow Hsin Chu Rice Noodles 250g. 條碼號:4710734000257. ◇ 台灣在地特色名產 Famous Taiwanese product. ◇全素食 Vegan. 於 www.longkow.com -

#72.芋頭炊粉湯1200g - 全聯線上購

更多芋頭炊粉湯1200g相關產品都在全聯線上購. ... 酵母抽出物、黃豆水解蛋白、香菇抽出物、高麗菜抽出物)、冰糖、青蔥、薑、胡椒粉、鰹魚粉(L-麩酸鈉、5'-次黃嘌呤核苷 ... 於 shop.pxmart.com.tw -

#73.虎牌炊粉-價格比價與低價商品-2021年11月

虎牌炊粉價格比價與低價商品,提供虎牌炊飯電子鍋、虎牌電子鍋6人份、虎牌米粉在MOMO、蝦皮、PCHOME價格比價,找虎牌炊粉相關商品就來飛比. 於 feebee.com.tw -

#74.炊粉、水粉 - 海瑞摃丸購物商城

海瑞精裝炊粉(600g). 無添加漂白劑、防腐劑,安全衛生,送禮、自用皆可;米粉Q彈口感,可依喜好添加配料,葷素皆宜! 原價:120元 網路價:120元. 產品詳細資訊. 於 www.haireishop.com.tw -

#75.新竹米粉小故事

聞名遐邇的『新竹米粉』不單只有「米粉」一種而已,老一輩的新竹人會將其區分為「水粉」和「炊粉」。以前的人所說的「米粉」,指的是比較粗的「水粉」,又稱「粗米粉」 ... 於 www.nsfood.com.tw -

#76.新竹米粉炊粉差在哪啊? - Kasumi的學習記錄

以前人所稱的米粉指的是比較粗的「水粉」,因此水粉又叫做粗米粉;「炊粉」的粉絲比較細,所以又叫做「幼米粉」或「細米粉」。 以製作的過程來區分,「炊粉 ... 於 kasumi01.pixnet.net -

#77.鹿港鹿溪宴限量2百桌上午開賣瞬間秒殺 - 新浪新聞

不只有美食可以品嘗,還可以拿到炊粉和碗盤等伴手機,現場也有安排精彩表演,難怪民眾說犧牲睡眠排隊來搶也值得。 (封面圖/東森新聞) ... 於 news.sina.com.tw -

#78.大師兄銷魂麵舖-炊粉滷肉組合[炊粉三入*2+滷肉5入*2](依訂單 ...

更多大師兄銷魂麵舖-炊粉滷肉組合[炊粉三入*2+滷肉5入*2](依訂單順序出貨,不適用折價劵)相關產品都在FB SHOP台塑生醫官方商城. 於 www.fbshop.com.tw -

#79.炊粉 - 全家行動購

全家便利商店提供炊粉相關商品在全家行動購可以輕鬆購買,炊粉、美食名特產,進口零食泡麵,熱銷飲料,文創商品,找炊粉等各種好康優惠,盡在全家行動購. 於 mart.family.com.tw -

#80."炊粉tshue-hún/tshe-hún" - 臺灣閩南語常用詞辭典

詞目, 炊粉. 音讀, tshue-hún/tshe-hún. 釋義, 1. 細米粉。也稱作「幼米粉」。製做米粉時先把米磨成漿,再壓乾後下去蒸三分熟成了富彈性的米團,將它輾成米片放入機器 ... 於 twblg.dict.edu.tw -

#81.明、清、民国官窑、名窑瓷器款识一览表

民国时期署此款的器物较为常见,多为高档的陈设用瓷。 图8l为粉彩鸳鸯花卉纹瓶底款,款外没有边栏,款字书写工整, ... 於 www.antiquekeeper.ca -

#82.台北牛肉火鍋推薦!超豪奢「犇牛肉爐」,48小時熬煮 - ELLE

有別於一般鍋物提供的雜炊,「犇燒肉‧鍋物」推出「美式風味牛胸Pho」,將彙集低溫熟成手切牛及蔬菜的精華,湯頭濃郁、清甜不膩口,涮入越式河粉後,佐以 ... 於 www.elle.com -

#83.新竹炊粉的價格推薦第5 頁- 2021年11月| 比價比個夠BigGo

新竹炊粉價格第5 頁推薦共295筆商品。包含239筆拍賣、30筆商城.快搜尋「新竹炊粉」找出哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! 於 biggo.com.tw -

#84.龍口新竹炊粉200g x3入(組)【愛買】 - 愛買線上購物官方直營

愛買線上購物官方直營Rakuten樂天市場線上商店,提供龍口新竹炊粉200g x3入(組)【愛買】等眾多優惠商品、會員獨享下殺優惠券、點數回饋、信用卡分期0利率、免運通通有 ... 於 www.rakuten.com.tw -

#85.宅配美食|想吃不用排隊,新品直接宅配到家|大師兄銷魂麵舖

另外這款銷魂肉燥炊粉是我自己私心想分享,做法上 遵循傳統古法精心改良 ,將在來米以特殊磨米技術,並採機械式精準風乾,以達成最完美的Q 嫩彈牙! 於 www.popdaily.com.tw -

#86.正名打趴傳統產業?炊粉可望改回米粉 - 中國時報

米粉正名要轉彎?食品藥物管理署2年前推動米粉正名活動,含米量不足產品須改稱調和米粉或炊粉,不過米粉同業公會與地方政府持續爭取,加上此政策被 ... 於 www.chinatimes.com -

#87.金瓜炊粉(冷凍) - B Terminal 航棧

金瓜炊粉(冷凍). 柔軟Q彈的米粉均勻包覆著香甜南瓜,香菇的獨特香味恰恰襯托南瓜特有的溫潤感及迷人香氣,口感清爽但不軟爛,層次豐富的好滋味。 於 www.b-terminal.com.tw -

#88.新竹炊粉(細) - 農耕牌米粉

新竹米粉,不只是米粉,從製作方法來區分"炊粉"與"水粉","炊粉"就是壓出細粉絲以後,再用蒸籠蒸熟,蒸的閩南語叫"炊",故名"炊粉",而"水粉"通常比較粗,壓出成型後就 ... 於 nong-geng.com.tw -

#89.義峰新竹炊粉560g

品名:義峰新竹炊粉560g · 條碼:4712586002090 · 成分:玉米澱粉、小麥澱粉、水、米 · 規格(淨重):560g · 入數:24入 · 保存方法:避免日光直射及高溫處 · 有效期限:另標示 · 炒米粉 ... 於 www.yifeng-food.com.tw -

#90.詹麵-紅蔥豬油湯炊粉(3入裝) 6袋 - 姆士流

詹麵新品紅蔥豬油湯炊粉快煮1分鐘就上桌,濃郁鮮香的紅蔥豬油湯汁配上以在來米、山藥、紫米地瓜磨製而成的炊(米)粉,是詹姆士心心念念的家鄉新竹味,無論在午間宵夜 ... 於 www.jamestaste.com -

#91.米粉、炊粉料理方式大不同米粉王冠軍報你知 - 蘋果日報

他們也大方分享炒米粉訣竅:米粉煮前不要汆燙,直接下鍋用筷子拌散即可;炊粉則一定要浸泡30分鐘左右或汆燙1分鐘,由於韌性佳,可用鍋鏟炒。 於 tw.appledaily.com -

#92.【日正】金鳳梨新竹炊粉300g

品名:【日正】金鳳梨新竹炊粉 成分:玉米澱粉、小麥澱粉、水、米、粘稠劑(羧甲基纖維素鈉、多丙烯酸鈉)、品質改良劑(偏磷酸鈉、多磷酸鈉、焦磷酸鈉、磷酸二氫鈉) ... 於 www.sunfood.com.tw -

#93.冷凍鮮味炒炊粉- 野生海魚 - 媽媽魚

冷凍可保存12個月☆ Q彈的新竹米粉(炊粉)搭配特選新鮮食材☆ 真材實料用心拌炒☆ 不添加防腐劑及化學調味料☆ 本產品已熟食冷凍處理、請加熱後食用☆ 豬肉製品來源: ... 於 www.mamafisch.com.tw -

#94.鹿溪宴年年秒殺完售夜校高中生漏夜排隊拔得頭籌

... 提供的炊粉、2021年鹿溪宴專屬設計碗盤組等,現場還會以歌廳秀的方式呈現表演節目,並穿插與觀眾互動的小遊戲等,讓大家可以吃得開心,看得滿意。 於 times.hinet.net -

#95.1盤炒米粉=半天熱量?「爆卡關鍵」在它做到3點就免驚!

在揭曉炒米粉驚人的熱量以前,先來了解一下米粉和炊粉的差異。記者致電詢問,衛生福利部食品藥物管理署(食藥署)表示,包裝上若要標明米粉,必須 ... 於 health.ettoday.net -

#96.新竹芎林/一哥炊粉/有品質保證的炊粉RON&LILY - RON &LILY ...

這個炊粉是海虎介紹的,上次媽媽也先去吃了, 媽媽和阿姨們都喜歡這個味道,所以我們今天就來這一家吃米粉囉店家所提供的蔥醬以及黑豆鼓豆皮/ $30 ... 於 bluelily03070521.pixnet.net -

#97.新竹炊粉-大平安 - 老鍋米粉

老新竹人都知道米粉分為「水粉」和「炊粉」兩種,比較粗的是「水粉」,又稱「粗米粉」, 後來才發展出像現在這種比較細的「炊粉」又稱「幼米粉」「細米粉」。 營養標示 於 www.oldpotrice.com -

#98.台灣炊粉(米粉)的詳細做法 - 大廚網

在分類上,新竹米粉又可區分為「水粉」和「炊粉」兩種。其中被稱為水粉、形狀粗短的粗米粉才是米粉的原型,最常見到的作法是與肉類熬煮成米粉 ... 於 www.dachu.co